Espace du tableau, temps de la peinture

Anne Beyaert-Geslin

CeReS, Université de Limoges

Index

Auteurs cités : Denis BERTRAND, Anne BEYAERT-GESLIN, Pierre Boulez, Jérôme COLLIN, Gilles DELEUZE, John Dewey, Maria Giulia DONDERO, Francis ÉDELINE, Jean-Marie FLOCH, Paul FLORENSKY, Jacques FONTANILLE, Pierre Fresnault-Deruelle, Wolfgang von Goethe, Nelson GOODMAN, Paul Klee, Clement Lessing, Claude LÉVI-STRAUSS, André Lhote, Vladimir LOSSKY, Henri Maldiney, Henri MATISSE, Maurice MERLEAU-PONTY, Pierre OUELLET, Léonide Ouspensky, Jean PETITOT, Claude Ricoeur, Meyer SCHAPIRO, Erwin Straus, Tzvetan Todorov, Paul VIRILIO, Heinrich WÖLFFLIN, Claude ZILBERBERG

- Note de bas de page 1 :

-

Lors des deux années consacrées au temps, et si l’on en croit les actes publiés sous le titre Régimes sémiotiques de la temporalité (Denis Bertrand et Jacques Fontanille, dirs.), la question a été abordée pour la littérature, la chanson, la linguistique ou les études stratégiques mais fut totalement éludée pour les corpus d’images. Il en va à peine différemment pour un autre projet de recherche collective consacré au temps, le 28è colloque d’Albi intitulé dont les actes rassemblent un article consacré au cinéma et un autre à la photographie. Voir Pierre Marillaud et Robert Gauthier (dirs.), Langage, temps, temporalité, Actes du 28è Colloque d’Albi Langages et signification, CALS/CPST, Université de Toulouse, 2008.

Dans cet exposé, je souhaiterais procéder à la réhabilitation du temps en sémiotique visuelle1. La question a été largement occultée, l’énoncé visuel étant toujours sous le contrôle de la spatialité sans envisager de prise possible avec le temps. Deux exceptions doivent cependant être mentionnées, celle attendue du cinéma en tant qu’image mobile et celle de la photographie, dont le statut indiciel fut à peu près systématiquement étudié à l’aune de la temporalité par l’intermédiaire du « ça a été » de Barthes. Il semble pourtant indispensable d’élargir la question de la temporalité à l’ensemble des objets visuels et je souhaiterais examiner plus précisément comment l’espace pictural construit cet effet de sens. Suivre cette voie revient pourtant à ouvrir une boîte de Pandore et je prie d’auditoire de bien vouloir excuser la tonalité très générale en même temps que l’incomplétude de cet exposé qui ne saurait être qu’une ébauche.

- Note de bas de page 2 :

-

David. Le Breton, Des visages, Essai d’anthropologie, Métailié, 2003, p. 27.

- Note de bas de page 3 :

-

Tzvetan Todorov, Eloge de l’individu, essai sur la peinture flamande de la Renaissance, Paris, Adam Biro, 2000-2001.

Je fais l’hypothèse que la temporalité est la signification séminale du tableau et, en guise de première validation, je soutiens que les principaux genres de la peinture occidentale correspondent à différentes spécialisations du temps. L’autonomisation du portrait consacre la constitution de l’individu à la fin du Moyen Age commentée par l’anthropologie2. Todorov3 montre que la peinture flamande décrit cette émergence de l’individu en le situant dans le temps, en représentant les saisons mais aussi les ombres qui singularisent les visages et introduisent le sujet dans un devenir. Le portrait serait donc une caractérisation du sujet selon le temps, ce que Todorov traduit par ce magnifique raccourci : la temporalité c’est l’individualité.

- Note de bas de page 4 :

-

Anne Beyaert-Geslin, « De la texture à la matière », Protée vol. 36 n° 2 (hors dossier), 2008, pp. 101-110

- Note de bas de page 5 :

-

L’orage (La tempête), vers 1508, Venise, Académie.

Comme je l’ai indiqué par ailleurs en suivant Claudel4, la nature morte thématise la temporalité en mettant en relation des actants aux propriétés contraires sous la forme d’un système semi-symbolique dont le contenu est axiologique. Ainsi les catégories ontologiques-/animé vs inanimé/, /érigé vs pendant/, /dur vs mou/- se trouvant reliées à une organisation topologique –/arrière vs avant/, ou /périphérie vs centre/- les actants deviennent le support d’une aspectualisation qui reproduit le mouvement organique de la vie vers la mort. De prime abord, la temporalité paraît étrangère au paysage qui, plus que tout autre genre, semble déterminé par la spatialité mais un regard plus attentif ne manquerait pas d’observer que l’espace construit là aussi une temporalité. C’est le cas lorsque la différence plastique représente, mémorise et rend commensurable un temps chronique dans les séries de Meules ou de cathédrales de Rouen de Claude Monet ou, plus généralement, lorsqu’un évènement temporel ou climatique introduit un évènement qui fait signifier la structure spatiale du paysage, à l’instar de l’orage dans le célèbre tableau de Giorgione5.

Ce rapide tour d’horizon des principaux genres picturaux suffit à montrer que chaque genre spécialise le temps, qu’il le construit alors au moyen d’une conversion aspectuelle réclamant le support d’un actant. A chaque fois, l’espace construit le temps narratif d’une storia.

- Note de bas de page 6 :

-

Le terme emprunté à Ricoeur est mis en contexte plus loin.

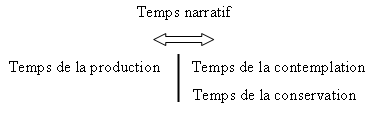

Mais cette dimension n’est pas unique et des temporalités diverses sont déposées dans le tableau qui apparaissent avec évidence lorsqu’on adopte une sémiotique de la pratique. Dès lors qu’on prend la place du plasticien, sujet de la pratique, la temporalité apparaît comme une évidence. Le temps de la production entre en résonance avec le temps de la contemplation mais fait aussi émerger celui, plus mal connu, de la conservation, toutes ces dimensions se trouvant consignées par le tableau lui-même qui se trouve dès lors instancialisé par la pratique. Je souhaiterais « déplier » les diverses dimensions de la temporalité déposées dans le tableau en considérant en premier lieu la temporalité comme une inférence de la pratique avant de m’attacher à la rupture que constitue la Peinture moderne et contemporaine. Outre le temps de la storia, cette peinture thématise d’autres temporalités qui témoignent du « décollement » du figuratif 6, d’un renoncement à la narrativité de la storia pour celle de la production et de l’interprétation. Ce sont les deux voies que je souhaiterais suivre pour, d’abord problématiser et organiser la temporalité pratique et ensuite discuter le passage d’un effet de sens déterminé par la storia à un effet de sens déterminé par la plasticité.

1. La dimension temporelle et la pratique

- Note de bas de page 7 :

-

On se reportera essentiellement à Jacques Fontanille, Pratiques sémiotiques, PUF, 2008 ; Eric Landowski, « Les interactions risquées », Nouveaux actes sémiotiques n°s 101-102-103, PULIM, 2005.

Tout d’abord, il faut examiner en quoi la définition de la temporalité diffère selon qu’on prend le parti d’une sémiotique des pratiques7 ou d’une sémiotique du texte. Si cette dernière se fonde sur une énonciation énoncée et invite à reconstruire un simulacre d’énonciateur et d’énonciataire à partir des configurations textuelles, la sémiotique de la pratique inverse la perspective et part de l’énonciateur en chair et en os pour observer l’énonciation en acte et l’intersubjectivité telle qu’elle est en train de se constituer. L’énonciateur et l’énonciataire qui n’étaient que des simulacres pour la sémiotique du texte deviennent alors un producteur -un peintre en l’occurrence- et un observateur précisément distingués.

- Note de bas de page 8 :

-

Denis Bertrand, « La provocation figurative de la métamorphose », Le sens de la métamorphose (Marion Colas-Blase et Anne Beyaert-Geslin dirs.), Limoges, PULIM, 2009.

En même temps qu’ils prennent corps et chair, le producteur, l’observateur et le tableau se laissent décrire comme des instances au sens de Bertrand8. Dans sa reformulation des propositions de Coquet et Benveniste, Bertrand souligne le gain que représente le concept d’instance pour la sémiotique. L’instance est ce qui « presse d’être » au-devant de la scène, ce qui « réclame son droit à advenir » dans l’énonciation, dit-il. Sa description introduit une tension entre la virtualisation et l’actualisation, une rivalité entre différentes instances et permet d’esquisser un espace énonciatif où des places sont localisées.

Avec la sémiotique des pratiques, trois instances réclament leur droit à advenir dans l’énonciation du tableau : le peintre, l’observateur et le tableau lui-même. Instance de référence, le tableau apparaît plus précisément comme le support de l’aspectualisation qui permet de décomposer l’action et de l’appréhender comme un déroulement, comme un procès. Le temps de l’énonciation en acte se scinde ainsi en un avant et un après où l’avant correspond au temps de la production du tableau et l’après au temps de la contemplation. Les deux séquences syntagmatiques composent un réglage intersubjectif par lequel le tableau actualise tantôt l’instance de production en virtualisant l’observateur et tantôt l’instance de réception en virtualisant le producteur. Cet agencement syntagmatique caractérise la pratique en la faisant signifier mais il laisse en suspens une ultime séquence, le temps de la conservation qu’inaugure cette limite aspectuelle appelée estrinsecazione, qui sépare aussi le temps de la production du temps de la contemplation.

2. Pour une sémiotique du texte

- Note de bas de page 9 :

-

John Dewey, Art as experience, New-York, 2005 (1934), p. 2. « In order to understand the meaning of artistic products, we have to forget them for a time, to turn aside from them and have recourse to the ordinary forces and conditions of experience that we do not usually regard as esthetic (…) We must arrive at the theory of art by means of a detour ». Pour comprendre la signification des oeuvres d’art, nous devons les oublier un moment, nous détourner d’elles et recourir aux forces et aux conditions d’une experience que nous ne considérons pas d’ordinaire comme esthétique. Nous devons parvenir à la théorie de l’art par un détour.(Nous avons traduit).

- Note de bas de page 10 :

-

Voir à ce sujet les stratégies de l’observation décrites par Jacques Fontanille dans Sémiotique et littérature, PUF, et par Pierre Ouellet dans Poétique du regard, PULIM, 2000.

Si la sémiotique de la pratique permet de représenter la temporalité de la façon la plus efficace, elle rencontre néanmoins certaines limites qui donnent crédit à la sémiotique du texte. En effet, comme l’indique la prémisse de Dewey, le tableau est largement considéré comme une expérience à part, qu’il conviendrait de réintégrer à l’expérience commune pour en comprendre le sens9. Si l’expérience du tableau sort de l’ordinaire, c’est parce que son observation est si spécifique qu’elle a réclamé le terme de contemplation, auquel sont associés une intensité10 et une connotation positive. L’admiration que lui vaut son statut d’œuvre en fait une expérience à part, ce qui engagerait le sémioticien à réserver les études de l’acte aux pratiques triviales et à approcher avec précaution les pratiques esthétiques.

- Note de bas de page 11 :

-

« La perception d’une œuvre d’art est toute de saisissement », Henri Maldiney, L’art, éclair de l’être, Editions compact, 1993, p. 13.

Mais une autre réserve nous fait pencher pour une sémiotique du texte, c’est que le tableau est fait pour être regardé. Cette vocation se conçoit pour l’observateur, comme une inégalité d’accès : la pratique de production relevant de l’accompli ne peut être que reconstituée ex post alors que la contemplation relève de l’inaccompli et peut être pratiquée indéfiniment. Le tableau est infiniment disponible au regard, c’est ce qui permet par exemple au narrateur des Maitres anciens de Thomas Bernard de contempler L’homme à la barbe blanche du Tintoret, un jour sur deux pendant trente ans…. On pourrait d’ailleurs se demander si l’œuvre d’art n’a pas cette capacité à rénover la contemplation : non seulement la contemplation est inépuisable mais à chaque fois qu’on découvre cette œuvre, c’est comme si on la voyait pour la première fois. Autrement dit, ce qui fait une œuvre, c’est que quelque soit la durée de la contemplation, elle est marquée par l’inchoatif11.

De ce point de vue, le tableau semble opposer la plus grande résistance à la sémiotique des pratiques, non qu’il questionne son opérativité mais parce que la sémiotique des textes semble plus légitime et congruente avec son statut de texte fermé se prêtant au principe d’immanence, séparé du monde par son cadre et plus encore par son statut esthétique.

Si nous retenons cette leçon, comment aborder la temporalité selon une sémiotique du texte ? Elle ne peut alors être aperçue qu’au travers des marques textuelles qui tiennent lieu de réminiscences de la pratique et, en même temps qu’elles inscrivent la place d’un énonciateur et d’un énonciataire, construisent l’effet temporel sous la forme d’un temps de la storia. Seul ce temps narratif est actualisé et son actualisation virtualise du même coup les temps de la production, celui de la contemplation et celui de la conservation qui sont pour ainsi dire exclus de la signification.

Ce temps narratif prend toujours la forme d’un déplacement dans l’espace, soit qu’il suive le geste d’inscription d’un trait sur la toile soit qu’il réunisse différentes figures dispersées dans l’espace. Mais ce déplacement fait émerger une particularité de la représentation de la temporalité dans la peinture, c’est qu’elle procède toujours d’une expérience et s’actualise dans une autre expérience. Il n’y a pas de représentation du temps en peinture qui ne soit une expérience du temps, celui du geste d’inscription et celui de la contemplation qui relie les figures entre elles. La temporalité transforme en somme le texte en un énoncé performatif.

Ce constat suscite deux remarques complémentaires. D’abord, pour souligner que l’œuvre visuelle dont nous avons dit qu’elle s’impose avant tout comme un texte, insiste néanmoins pour demeurer une pratique en sa qualité d’expérience, pour autant qu’elle se laisse décrire par la dimension temporelle. Elle réclame en somme d’être étudiée comme un texte et comme une pratique, ce qui empêche le sémioticien de s’engager dans l’une ou l’autre approche sans remords.

- Note de bas de page 12 :

-

Idem pour un minuscule camé en émail de Limoges.

Ensuite, on peut suggérer qu’une équation très rudimentaire instaure une correspondance quantitative entre la spatialité et la temporalité. Non seulement, l’espace se convertit en temporalité mais il en contrôle aussi l’extension. Plus vaste est l’espace du tableau, plus les gestes d’inscription et les déplacements du regard sont étendus, plus le temps sera déployé. Au demeurant, ce réglage fait intervenir la notion de format mais le modus operandi du peintre et son outillage permettent de modifier ce rapport et, à travers la notion d’échelle, de modifier l’extension temporelle. Ainsi le temps de lecture des vastes portraits de Yan Pei Ming tracés avec un balai de ménagère peut-il s’approcher de celui d’une petite miniature persane pourvu qu’elle ait été peinte, comme le prévoit l’usage, avec un tout petit pinceau12. Mais, en dehors de l’échelle il existe un second moyen de s’extraire de l’équivalence quantitative entre le temps et l’espace, qui consiste à associer l’extension, non pas au déploiement des figures, mais à une extension de la ligne effectuée par un geste d’inscription récursif (voir les œuvres d’Alighiero e Boetti ou Jan Fabre) ou à une actualisation d’une lecture texturale. C’est une voie qui sera exploitée à partir de la fin du 19è siècle, comme nous le verrons dans la seconde partie de cet exposé.

3. Le temps de la storia

- Note de bas de page 13 :

-

Heinrich Wölfflin, « Sur les côtés droit et gauche dans le tableau » (1928), Réflexions sur l’histoire de l’art, traduction française, Paris, Klincksieck, 1982, pp. 116-125.

- Note de bas de page 14 :

-

Meyer Schapiro, « Sur quelques problèmes de sémiotique de l’art actuel : champ et véhicule dans les signes iconiques », Style, artiste et société, traduction française, Paris, Gallimard, 1999 (1982), pp. 7-34.

- Note de bas de page 15 :

-

Pierre Fresnault-Deruelle, L’éloquence des images, Images fixes III, PUF, 1993

Mais décrivons d’abord le temps narratif de la storia, l’aspect le mieux documenté de la temporalité du tableau. En première approximation, la temporalité se conçoit comme un sens de lecture. Elle doit alors être considérée comme une inférence de l’asymétrie du tableau mise en évidence par Wölfflin13 et Schapiro14. Pour la peinture occidentale, la règle générale semble être la lecture de gauche à droite et pour la peinture orientale, l’axe droite-gauche. Ces orientations qui sont conformes à l’orientation linguistique, permettent d’argumenter différents effets de sens, comme dans cette étude où Fresnault-Deruelle15 observe sur un corpus d’affiches de l’Italie fasciste, que tous les visages regardent vers la gauche, c’est-à-dire vers l’arrière, l’effet de sens de réminiscence qui pourrait convenir à l’inversion du sens de lecture, se prêtant dès lors à une lecture idéologique renvoyant au caractère réactionnaire du régime de Mussolini.

- Note de bas de page 16 :

-

Anne Beyaert-Geslin, « De la texture à la matière », idem.

- Note de bas de page 17 :

-

Nelson Goodman, L’art en théorie et en action, traduit de l’anglais par J.P. Cometti et R. Pouivet, Gallimard, 2009 (1984), pp. 15-16.

- Note de bas de page 18 :

-

Nelson Goodman, L’art en théorie et en action, idem, p. 18 et sv.

- Note de bas de page 19 :

-

Jean-Marie Floch et Jérôme Collin, Lecture de la trinité d’Andrei Roublev, PUF, 2009.

Mais l’orientation temporelle ne suit pas nécessairement le sens de lecture linguistique. Dans L’Orage de Giorgione, le temps s’écoule de l’arrière vers l’avant comme dans les natures mortes hollandaises mais dans celles de Chardin, il passe de la périphérie au centre du tableau16. Dans son effort pour accorder le cours de l’évènement à l’ordre d’un récit, Goodman17 observe en outre la différence entre les portes est et nord du baptistère de Florence, deux bronzes du même Ghiberti. Les évènements s’enchaînent certes de gauche à droite dans les deux cas mais pour l’une, de haut en bas et pour l’autre, de bas en haut. Cet auteur note aussi des retours en arrière qui culminent dans La vie du Christ de Memling par un effet de zig-zag où l’organisation picturale des évènements suit la disposition spatiale et atemporelle de la cartographie18. Dans leur lecture de la Trinité de Roublev, Floch et Collin19 opposent le déroulement syntagmatique de la partie supérieure de l’icône qui suit un axe droite-gauche et un temps historique, à la circularité du regard dans la partie basse, qui construit un espace hors-temps, anhistorique et infini.

- Note de bas de page 20 :

-

N. Goodman, L’art en théorie et en action, idem, p. 14.

Ces différents exemples amènent à convenir que le tableau ne prescrit aucun orientation a priori. Comme l’admet Goodman, « l’image ne comporte pas d’ordre nécessaire, ni même préférentiel de lecture »20. Différentes configurations sont possibles car c’est bien le regard qui convertit la spatialité en temporalité par le principe de l’aspectualisation, c’est-à-dire le double débrayage d’un actant sujet de l’action, installé dans le texte (le tableau), et d’un sujet cognitif qui observe et décompose cette action en la transformant en un procès et en séquences.

- Note de bas de page 21 :

-

Claude Levi-Strauss, Regarder, écouter lire, Plon, 1993, p. 72 et sv.

- Note de bas de page 22 :

-

Il rapporte que Poussin explique à propos de La Manne : « j’ai trouvé une certaine distribution et certaines attitudes naturelles, qui font voir dans le peuple juif la misère et la faim où il était réduit, et aussi la joye et l’allégresse où il se trouve ; l’admiration dont il est touché, le respect et la révérence qu’il a pour le législateur ».

Mais la temporalité ne se limite pas à une direction, ce qui la réduirait à une organisation syntagmatique. Elle est avant tout déterminée par une structure dont l’histoire de l’art a révélé maintes variations. Levi-Strauss21 propose une heureuse synthèse lorsqu’il décrit l’effet de sens temporel comme une alternative entre le syntagmatique et le paradigmatique, de même qu’entre la saisie d’un instant décisif et la dissémination de différents instants dans le temps. Il observe que, dans ses tableaux, Poussin raconte certes une histoire mais en procédant à une distribution paradigmatique des unités signifiantes qui permet de rassembler les « données du problème » et de « juxtaposer les possibles ». Il s’agit donc de distribuer, non des instants successifs, mais des passions, des affects et des attitudes modales parfois contradictoires (en même temps la misère, l’allégresse et l’admiration dans La Manne)22 pour restituer l’évènement dans sa complexité et associer l’interprétation du tableau à une moralisation de cet évènement.

- Note de bas de page 23 :

-

Je reporte le lecteur au texte célèbre Clement Lessing, Laocoon, oder über die Grenzen der Malerei und der Poesie, Au-delà des limites de la peinture et de la poésie, Hermann, 1990.

- Note de bas de page 24 :

-

W. Goethe, « Sur Laocoon », Ecrits sur l’art, trad. française de J.M. Schaeffer, Paris, Garnier-Flammarion, 1996, pp. 164-178. Citons également la contribution essentielle de Jean Petitot à la théorie dynamique des formes, notamment à travers Morphologie et esthétique, La forme et le sens chez Goethe, Lessing, Levi-Strauss, Kant, Valéry, Husserl, Eco, Proust, Stendhal, Paris, Maisonneuve et Larose, 2004.

- Note de bas de page 25 :

-

W. Goethe, « Sur Laocoon », Ecrits sur l’art, idem, p. 166.

- Note de bas de page 26 :

-

Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Folio, 1985, p. 77 et sv.

- Note de bas de page 27 :

-

Paul Virilio, La machine de vision, idem, p. 15.

Levi-Strauss discute également les conceptions de Diderot pour qui la peinture est un instantané, et ses arguments rejoignent une discussion sur la façon de représenter le temps dans l’image fixe. Ce débat récurrent pour les théories de l’art ramène toujours à la dichotomie arts de l’espace/arts du temps de Lessing23. Selon cette thèse bien connue, les objets propres de la peinture sont des « corps » et ceux de la poésie, des « actions ». Si la peinture parvient à représenter des « actions », c’est seulement de manière indirecte et à partir des « corps ». Pour ses compositions qui supposent la simultanéité, elle ne peut outre exploiter qu’un seul instant, ce qui la contraint à choisir le plus fécond, celui qui fera le mieux comprendre l’avant et l’après. Comment choisir ce bon moment ? Pour Goethe24 il faut choisir un moment transitoire pour que lacomposition rende manifeste ladynamique productrice. La continuité du mouvement étant alors discrétisée, l’action devient un « éclair immobilisé », une « vague pétrifiée » (Goethe). Si elle garantit l’intelligibilité, la non-généricité du temps garantit aussi le pathos dans la mesure où, comme l’indique encore cet auteur : « l’expression pathétique la plus haute (que les arts plastiques) puissent représenter se situe dans la transition d’un état à un autre »25. D’autres contributions essentielles sont faites par Auguste Rodin puis Merleau-Ponty26 qui, reprenant les propos du sculpteur, explique que le mouvement est quelque chose qui se prémédite en un foyer virtuel du corps, entre les jambes, le tronc et la tête et n’éclate qu’ensuite en changement de lieu. L’effet de sens temporel est toujours un enjambement de l’espace si bien que le cheval photographié par Marey peut avoir l’air de sauter sur place alors que les chevaux de Géricault, dont la posture ne saurait être prise par aucun cheval au galop, courent vraiment sur la toile. Il y a alors prise du corps sur le sol et cette prise de l’espace est une prise de la durée. Virilio reprend cette même discussion mais se focalise sur la notion de déformation : il faut « figurer le corps dans une attitude qu’il n’a eue à aucun moment »27, dit-il. A partir de cette déformation, le spectateur construit l’effet de mouvement et de temporalité.

- Note de bas de page 28 :

-

Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Le Seuil, 2002, p. 63 ; L’image-mouvement, Minuit, 2003 (1983).

Deleuze apporte deux contributions essentielles à la question. Tout d’abord lorsqu’à propos de la chronophotographie, il distingue les instants privilégiés, quelconques et remarquables et ensuite en abordant la déformation chez Francis Bacon où elle rend visible « la force du temps »28.

- Note de bas de page 29 :

-

Heinrich Wölfflin, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art. Le problème de l’évolution du style dans l’Art Moderne, traduit par Claire et Marcel Raymond,Paris, Gérard Monfort, 1992. Voir ici même, le texte de la communication de Claude Zilberberg, qui discute la temporalité chez Wölfflin en la reliant à l’affect.

Loin d’épuiser tous les possibles de la représentation du temps, la recension tend à montrer que la conversion de l’espace de la peinture en temporalité a une géométrie variable qui permet de formuler une question locale ou globale. Le temps peut se concentrer sur le corps en tant que support de l’action. Il se confond alors avec le mouvement et se résout à une alternative entre la pose générique et non-générique. Sa représentation peut également mobiliser plusieurs corps juxtaposés organisés en une scène. Il prend alors le parti du syntagmatique ou du paradigmatique et la forme d’un scénario temporel qui, comme nous l’avons vu chez Poussin, peut être le support d’une description passionnelle confondant action et passion. Il peut enfin s’élargir, ne l’oublions pas, au tableau tout entier et engager toutes ses diverses dimensions figuratives (la définition des lignes, l’organisation des plans, l’organisation fermée ou ouverte, le rapport des parties au tout, la lumière) impliquées dans la définition des styles classique et baroque auxquels Wölfflin associe un effet de durée ou de fugacité29. Dans ce cas, l’effet de sens temporel tient à la stabilisation globale de la textualité selon un schéma générique et argumente des formes de vie en associant des rythmes, des modalités et des axiologies. A nouveau, le temps n’est qu’une façon d’accéder à d’autres dimensions de la signification.

Quelque soit la géométrie spatiale et le support de la conversion temporelle, il reste que le temps narratif qui concentre tout l’intérêt lorsqu’on se place dans la perspective d’une sémiotique du texte, n’est que le résultat d’un accord entre le producteur du tableau et l’observateur, d’une co-énonciation et d’un réglage temporel où le producteur instaure les conditions d’un effet de sens potentiel que l’observateur actualisera. Plus exactement, le temps de la storia apparait comme un réglage du temps de la production et de la contemplation, un temps de la production déposé dans le tableau à des fins de signification. De la même façon que les configurations textuelles prescrivent la place de l’énonciateur et de l’énonciataire, ce temps narratif assume le réglage temporel entre les deux instances du discours, l’une assurant la mise en mouvement potentielle des configurations textuelles et l’autre, l’actualisation de ce mouvement.

4. Le temps dans la peinture moderne et contemporaine

L’une des innovations les plus essentielles de la peinture moderne et contemporaine consiste précisément à prendre en considération les composantes de la temporalité virtualisées par le temps narratif.

La mutation accompagne la mise en cause de l’espace de la Renaissance dans la seconde moitié du 19è siècle. On pourrait d’ailleurs faire remarquer que les théories de l’art décrivent toujours la rupture de l’Art moderne et contemporain comme une modification de l’espace perspectif mais sans faire le lien avec la temporalité ou alors en considérant la modification de la représentation du temps comme une simple inférence du changement de spatialité. Après tout, on pourrait faire l’hypothèse inverse, considérer l’évolution sous l’angle de la temporalité et le changement de perspective comme une exigence de la nouvelle conception du temps.

Depuis la fin du 19è siècle, les peintres se sont efforcés de thématiser le temps, en s’intéressant à l’effet de vitesse du geste d’inscription ou en thématisant le temps de la conservation par des craquelures ou l’incrustation de papier comme support du jaunissement. Les exemples sont innombrables.

- Note de bas de page 30 :

-

Paul Ricoeur, La critique et la conviction, Entretien avec François Azouvi et Marc de Launay, Paris, Calmann-Levy, 1995, p. 259.

- Note de bas de page 31 :

-

Paul Ricoeur, La critique et la conviction, idem, p. 260.

Pour rendre compte du basculement dans la représentation du temps, on se placera sous les auspices d’une déclaration de Ricoeur qui, argumentant sa passion pour l’art du vingtième siècle, explique que c’est en « décollant » du figuratif, que cet art accède à un « polyfiguratif ». Il « intègre des niveaux de sens empilé, retenus et contenus ensemble » et « met à nu des propriétés du langage qui, autrement, resteraient invisibles et inexplorées »30. C’est donc lorsqu’il met en cause la figuration que l’art du vingtième siècle donne « la pleine mesure de la mimésis qui a justement pour fonction, non pas de nous aider à reconnaître des objets, mais à découvrir des dimensions de l’expérience qui n’existaient pas avant l’œuvre »31.

- Note de bas de page 32 :

-

Anne Beyaert-Geslin, « De la texture à la matière », ibidem.

Si elle est stimulante, cette idée n’a rien de révolutionnaire car toute peinture, fût-elle antérieure au vingtième siècle est redevable de deux approches, figurative ou plastique. C’est ce qui ressort de la description du texturème du Groupe µ (1992) où l’on découvre une possibilité d’intégrer les éléments texturaux dans la continuité de la lecture figurative ou de les en extraire, ce qui produit une désintégration des figures. Dans la continuité, on peut avancer que le matériau de la peinture, « matière finalisée par une pratique » 32, peut s’intégrer à la continuité de la lecture ou s’en dissocier lorsqu’il entre dans une utilisation innovante comme l’épaisseur, la projection ou la coulure, par exemple. Il y a donc une lecture figurative du matériau et une lecture plastique qui met entre parenthèses le contenu figuratif et révèle l’intentionnalité du matériau. Mettre à distance la figuration actualise une lecture plastique.

- Note de bas de page 33 :

-

L’inventaire n’est pas exhaustif. Dans une étude consacrée à l’espace pictural de Max Beckman, et à son tableau Tod, le décollement du figuratif prend la forme de l’onirisme, de figures« surréalisantes ». En associant des formes familières (un homme, une femme…) à des êtres hybrides aux formes complexes et sans référent mémoriel, Beckman engage une lecture ralentie, aspectualisée par le connu et le nouveau, la succession de séquences de « reconnaissance » de formes familières qui consacrent l’assomption culturelle de l’objet et de figures « à découvrir ». Voir à ce sujet, Anne Beyaert-Geslin, « La figuration et le rêve, Spatialité et temporalité dans un tableau de Max Beckman », Actes du colloque

Ce « décollement » du figuratif (Ricoeur) permet de resserrer la discussion en esquissant deux versions essentielles de la thématisation du temps au vingtième siècle qui profite de ce qu’on décrira comme un passage du figuratif à l’abstrait, ce qui met en cause la correspondance avec le monde naturel, ou d’une mutation plus radicale du figuratif au plastique qui révise la correspondance avec le monde naturel mais en recherchant le renouvellement de l’expérience dans le geste du peintre33.

Du figuratif à l’abstrait

- Note de bas de page 34 :

-

« Le facteur temps intervient dès qu’un point entre en mouvement et devient ligne. De même lorsqu’une ligne engendre une surface en se déplaçant. De même encore, pour le mouvement menant des surfaces aux espaces ».

- Note de bas de page 35 :

-

Paul Klee, Théorie de l’art moderne, traduction de Pierre-Henri Gonthier, Denoël, 1999 (1956),pp. 37-38. : « L’œuvre d’art nait du mouvement, elle est elle-même mouvement fixé, et se perçoit dans le mouvement (muscle des yeux) »

- Note de bas de page 36 :

-

Pierre Boulez, Le pays fertile. Paul Klee, Gallimard, 1989, p. 78.

- Note de bas de page 37 :

-

Pierre Boulez, Le pays fertile. Paul Klee, idem, p. 92.

La première voie, qu’on suivra brièvement, accompagne le passage du figuratif à l’abstrait, c’est-à-dire la thématisation des qualités visuelles. Elle prend un caractère exemplaire dans la peinture de Klee qui, dans sa Théorie de l’Art moderne, souligne l’importance du temps en peinture en s’opposant explicitement à Lessing34. Selon lui l’activité du spectateur est essentiellement temporelle : la peinture est mouvement et se perçoit dans le mouvement35. Au-delà de ces déclarations, la peinture de Klee est exemplaire parce qu’elle mobilise les notions de comparaison, de tensions et de rythme entre les lignes et les couleurs, comme l’a souligné Boulez. Le compositeur relève le modèle de l’échiquier construit sur l’association de l’intervalle, divisions de l’espace prenant place sur l’axe vertical et de la séquentialisation du temps sur l’axe horizontal36. Ce modèle introduit un rythme à deux temps ou, avec une couleur supplémentaire, à trois ou quatre temps en autorisant des permutations, des variations de modules qui mettent en avant la pulsation comme mesure du temps. Tout en opposant le temps et l’espace en musique et en peinture, Boulez prolonge les comparaisons musicales initiées par Klee lui-même et rapproche ses peintures de la notation musicale et de la musique elle-même, notamment du modèle de la fugue37.

Du figuratif au plastique

La seconde voie qui permet de thématiser les diverses temporalités du tableau accompagne le basculement du figuratif au plastique. C’est à cette voie que je voudrais me consacrer plus longuement.

- Note de bas de page 38 :

-

Jacques Fontanille, Soma & séma, Figures du corps, Maisoneuve et Larose, 2004, p. 265.

Le principe est de « décoller » du figuratif, en actualisant la lecture plastique et en virtualisant ou potentialisant (nous verrons l’importance de la nuance) la lecture figurative. Cette lecture plastique renvoyant au geste du peintre, au temps de la production, elle n’est pas sans rappeler le régime de l’empreinte décrit par Fontanille dans sa conclusion à Soma & séma quand il explique qu’une sémiotique de l’empreinte prête attention aumodus operandide la production textuelle tout autant qu’à celui de l’interprétation « car elle fait l’hypothèse que l’interprétation est une expérience qui consiste à retrouver les formes d’une autre expérience dont il ne reste que l’empreinte ».En ce sens, poursuit Fontanille, la correspondance de l’empreinte transforme une sémiotique visuelle en une « sémiotique fondamentalement et irréductiblement synesthésique »38. En somme, la lecture plastique s’intéresse à une empreinte corporelle, à une écriture corporelle qui pourra être investie par le regard du spectateur de façon à établir une correspondance entre le temps de la production et celui de l’interprétation. C’est désormais le chevauchement de ces deux temporalités qui constitue le temps de la contemplation.

- Note de bas de page 39 :

-

Les approximations du tracé sont intégrées à une discussion sur les formes de vie esthétique dans Anne Beyaert-Geslin, « Démystifier l’exactitude cartographique. Le planisphère entre science et art », Arts et sciences : une attirance mutuelle (A. Beyaert-Geslin et M.G. Dondero dirs) dans Semiotica, à paraître en 2010.

Les drippings de Pollock sont un excellent exemple, qui témoigne de la transformation de la contemplation en scrutation, c’est-à-dire d’une observation intense et localisée pour suivre, non pas le déroulement d’une storia, mais les infinies délinéations de la matière. Il faut que la ligne soit sinueuse pour que l’expérience du temps devienne interminable, tout comme il faut que certains contours de cercles de Klee soient approximatifs et s’écartent de l’exactitude géométrique, pour que le spectateur doive, non pas reconnaître un cercle, mais découvrir la figure du cercle et donc refaire l’expérience temporelle de la connaissance39.

- Note de bas de page 40 :

-

Pour une étude plus exhaustive, nous renvoyons à Anne Beyaert-Geslin, « Plasticité et signification : le cas d’Eugène Leroy », Protée, vol. 27 n° 2 (hors-dossier), 1998, pp. 125-131. Une salle du musée d’art moderne de la ville de Paris est dédiée à Leroy en attendant l’ouverture du musée Leroy à Tourcoing. <http://www.lagoradesarts.fr/-Hommage-a-Eugene-Leroy-.html>

- Note de bas de page 41 :

-

Sur les fonctions du titre des tableaux, voir Jean-Marie Pontévia, La peinture, masque et miroir, William Blake, 2001 (2000), pp. 142-143.

La thématisation du temps de la production, qui dévoile en même temps que la dimension plastique de la peinture, la plasticité (l’élasticité) du temps, est plus explicite encore dans l’œuvre d’Eugène Leroy qui le décrit comme une translation spatiale, sous la forme de traits, mais aussi par la superposition des couches de peinture sur une figure liminaire40. Par ce procédé, Leroy thésaurise le temps. Il prend à rebours la phénoménologie du signe et transforme, au fur et à mesure des applications, la figure identifiable à un portrait par exemple, en une constellation de taches menacées par le mélange des couleurs. Au demeurant, chaque couche appliquée confirme l’origine du signe, son indicialité, mais elle déstabilise aussi l’icône qu’elle renvoie à un en deca hypoiconique jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une présence indicielle. Il s’agit donc d’une autre prise de distance vis-à-vis de la figuration. L’artiste part d’une figuration indiquée par le titre41. Pour le spectateur, la contemplation est alors un parcours de quête de la figuration, à la recherche de la figure enfouie. En ce sens, il ne s’agit pas d’une virtualisation de la figure mais d’une potentialisation qui préserve un manque figuratif, un croire. Mais on s’aperçoit que le titre, offert tel un viatique à cette quête du sens, permet aussi d’orienter le regard vers certaines zones du tableau censées accueillir la figure alors qu’il pourrait fort bien, suivant le principe d’égalisation des valeurs de la perspective all-over, mener la quête figurative sur la totalité du tableau. Instruit par la fréquentation des images, le regard cherche un stéréotype et une spatialité prototypique, mettant en tension l’attente et les touches actualisées, une spatialité préconçue et une spatialité actuelle.

- Note de bas de page 42 :

-

Père Paul Florensky, La perspective inversée, traduit du russe et édité par Françoise Lhoest, L’Age d’Homme, 1992. Voir aussi Maria Giulia Dondero, « Le texte et ses pratiques d’instanciation » dans les actes du colloque Arts du faire : production et expertise (A. Beyaert-Geslin et M G. Dondero dirs), en ligne Nouveaux actes sémiotiques <https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/3207>

- Note de bas de page 43 :

-

Léonide Ouspensky, Léonide Ouspensky, Le sens des icônes, Cerf, 2007.

- Note de bas de page 44 :

-

Jean-Marie Floch et Jérôme Collin, Lecture de la trinité d’Andrei Roublev, idem.

Mais un autre point doit être souligné qui, outre le Chef d’œuvre inconnu de Balzac, mobilise une seconde référence iconographique pressante, celle de l’icône russe. Leroy construit un espace particulier qui, au lieu de creuser une profondeur cognitive sur le principe de la perspective de la Renaissance, épaissit le tableau en imposant une présence matérielle forte et odorante. Il met ainsi en tension la concavité et la convexité, la bidimensionnalité et la tridimensionnalité, la représentation et l’ostension mais cette recatégorisation se conçoit aussi comme une manière d’alternative à la perspective inversée des icones, que confirme la lecture de Florensky42, d’Ouspensy et Lossky43 et plus récemment de Floch et Collin44. Un regard très superficiel suffit pour apercevoir la connivence des deux pratiques énonciatives et des deux objets car l’icône russe, tout comme les peintures de Leroy, procèdent de couches successives. Cependant des différences plus essentielles s’imposent à l’attention car, dans l’icône russe, chaque couche concourt à l’instanciation figurative alors que, dans la peinture de Leroy, elle désavoue la figuration. En outre, quand la superposition tend à ajouter de la lumière à l’icône russe, la lumière infinie de l’or, chez Leroy, elle tend à les mélanger, donc à soustraire de la lumière (mélange pigmentaire) si bien que le parcours de quête de la signification revient à un parcours de quête figurative et de quête de la lumière suspendue à quelques touches ayant échappé au mélange. Mais pour ce qui intéresse notre démonstration, une différence essentielle doit être mentionnée, c’est que le caractère figuratif de l’icône ne réfère pas le spectateur au temps de la production. Le temps de cette icône reste celui de la storia caractérisé, dans la Trinité de Roublev, par le double déplacement latéral en haut et circulaire en bas. Dans la peinture de Leroy, c’est précisément la potentialisation de la figuration qui renvoie au temps de la production et met en œuvre le parcours de quête.

La leçon de Cézanne

- Note de bas de page 45 :

-

Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Le Seuil, 2002 (1981), p. 68.

La seconde piste que nous allons prospecter est celle de Cézanne. Deleuze rapporte que Bacon vouait une grande admiration à ses « Baigneuses » parce que « plusieurs Figures sont réunies sur la toile, et pourtant ne sont pas prises dans une « histoire » ».45

- Note de bas de page 46 :

-

La Montagne Sainte-Victoire au grand pin, 1886-88, Londres, Courtauld institute. A voir sur le site du webmuseum http://www.cab.u-szeged.hu/wm/paint/auth/cezanne/st-victoire/1885/

- Note de bas de page 47 :

-

Henri Maldiney, « Cézanne et Sainte-Victoire, peinture et vérité », catalogue Sainte-Victoire, Cézanne 1990, Réunion des Musées nationaux-Musée Granet d’Aix-en-Provence, 1990, p. 278.

Je vous propose d’observer l’une des soixante versions de la Sainte Victoire qui fut le motif dominant de la fin de la vie du peintre46. L’une des particularités de ce paysage est de n’assigner aucun point de vue au spectateur, comme celui que la perspective de la Renaissance superpose au point de vue du producteur. Maldiney le qualifie d’ailleurs de « paysage accore », comme on dit d’un rivage qui tombe à pic dans la mer, parce qu’il ne se déploie pas à partir d’un point de vue47. Un peu d’attention permettrait tout de même d’apercevoir un point d’entrée, à partir duquel est assumé le « décollement » du figuratif cher à Ricoeur parce que Cezanne réunit deux organisations différentes du sensible, une organisation figurative et une organisation plastique dans le même espace pictural.

- Note de bas de page 48 :

-

Voir l’usage de l’arbre chez Poussin, catalogue Sainte-Victoire Cézanne 1990, idem, pp. 62-63.

- Note de bas de page 49 :

-

Par exemple La Montagne Sainte Victoire au grand pin de la collection Phillips de Washington.

La première structure est soutenue par la figure du pin qui assume une fonction topologique dans la mesure où il fait un second cadre qui souligne les bords gauche et supérieur du tableau et conduit le regard dans ce champ rétréci. Tout comme Poussin48, l’autre grande référence de la peinture de paysage française, Cézanne utilise la figure de l’arbre pour instaurer un dialogue avec la cime des montagnes.Les branches du pin font une rime plastique avec les courbes du paysage et remplissent intégralement la vaste plage du ciel bleu. Pour apprécier la fonction de cadre du pin et la pondération qu’il introduit dans la composition, il suffirait de comparer cette représentation de la Sainte-Victoire avec d’autres49 qui, où un décalage n’excédant pas quelques centimètres, introduit une géométrie différente et d’autres tensions génératives.

- Note de bas de page 50 :

-

On se reportera avec profit à Francis Edeline, « Sémiotique de la ligne », Studies in communication sciences, Journal of the Swiss Association of Communication and media Research, vol. 8 n° 1, University of Lugano, 2008 et à la communication homonyme de Denis Bertrand au séminaire intersémiotique.

Lorsque le regard parvient à la petite branche intermédiaire, la ligne change de statut. Elle s’affranchit de sa fonction de contour50 qui, appartenant perceptivement à la figure, fait advenir la figure de l’arbre à l’existence par contraste avec le fond, et se transforme en lignes démodalisées. Se libérant de la figure, la ligne se libère de la foi perceptive et de la figuration et met le regard en action. Le regard perd alors l’unité structurale d’un système pour entrer dans le paysage fragmenté constitué de lignes et de taches.

- Note de bas de page 51 :

-

Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art, D. Fourcade (dir.), Hermann, 1992 (1982), p. 66.

- Note de bas de page 52 :

-

Communication au séminaire intersémiotique

Matisse explique que les lignes ont un point d’entrée et une sortie51. Il note aussi que la ligne n’arrête pas le regard comme le fait la figure. Dans le cas de la Sainte Victoire, elle conduit plus précisément le regard vers la profondeur en suivant le sens de construction du paysage. Quelque soit le médium utilisé, photographie ou peinture, le paysage aspire toujours le regard vers sa profondeur et ce sont les figures, c’est-à-dire des formes verticales qui l’arrêtent. Dans ce cas, le regard bute sur des figures qui font office de lieux et de moments critiques l’obligeant à se rediriger.Comme l’a rappelé Bertrand52, lui-même inspiré par Edeline, on pourrait rappeler que la ligne est d’abord un geste mais qu’elle se libère du geste qui l’a engendrée pour se stabiliser dans la textualité. Lorsqu’elle est ici mise en action, le parcours du regard peut être aspectualisé par la forme de l’objet si la ligne est un contour, mais il est aspectualisé par des tensions et des seuils qui segmentent cette infinie durée si la ligne s’est affranchie de la figure. Cette alternative détermine les moments critiques.

- Note de bas de page 53 :

-

Henri Maldiney, « Cezanne et Sainte Victoire, peinture et vérité », catalogue Sainte-Victoire, Cézanne 1990, Réunion des Musées nationaux-Musée Granet d’Aix-en-Provence, 1990, p. 274. Il poursuit par ailleurs : « Dans les paysages, des taches de couleur pure, fluides et modulantes, sont tendues à l’avant-plan. Tendues en ce sens, d’abord, qu’elles y sont portées à l’avant d’elles-mêmes, éminemment présentes, projetées à elles-mêmes à partir d’une aire du fond, dont elles sont les éclats avancés, qui la manifestent ». Art et existence, Klincksieck, 1985, p. 25.

- Note de bas de page 54 :

-

Erwin Straus, Du sens des sens, traduction française, Grenoble, J. Million ed., 1989 (1935), p. 514.

- Note de bas de page 55 :

-

André Lhote explique : « (Cézanne, Renoir et Seurat) ont bâti, au sein de la déliquescence moderne, les seuls paysages qui, par leurs plans étagés, expriment la profondeur sans jamais l’atteindre bêtement ; les seuls paysages où l’on puisse effectuer une promenade idéale, non avec les pieds, mais avec l’esprit », Traités du paysage et de la figure, Paris, Grasset, 1999, p. 31.

L’espace de Cezanne n’est pas une composition débrayée face à nous mais un champ de tensions dans lequel le regard se perd. Il serait sans doute utile de souligner la concordance entre les descriptions des paysages peints par Cezanne faites par Maldiney et celles qu’Erwin Strauss donne du paysage expérimenté. Maldiney explique que dans les paysages de Cezanne « nous sommes n’importe où, c’est-à-dire nulle part, sans coordonnées ni repères. Nous sommes ici sous un horizon qui nous enveloppe. »53.« (Dans le paysage), explique Straus, l'endroit où nous nous trouvons n'embrasse jamais la totalité et ne se détermine que par son rapport aux lieux adjacents et à l'horizon qui se déplace avec nous »54. Cette coïncidence nous amènerait à soutenir que l’expérience des paysages cezanniens ressemble au paysage que nous expérimentons parce qu’ils ne se laissent pas embrasser, que leur compréhension procède par des saisies locales et au moyen des sensations55, le regard procédant par des bonds successifs et découvrant à chaque fois un espace doté d’une temporalité propre. Un paysage plus ressemblant que le paysage classique en somme, sauf qu’on y chemine comme dit Lhote « non avec les pieds mais avec l’esprit ». Un paysage qui prend « la pleine mesure de la mimésis » dirait Ricoeur, où le temps est rendu sensible en lui-même, où la force du temps est rendue sensible.

- Note de bas de page 56 :

-

Cité dans le catalogue Sainte-Victoire-Cézanne 1990, idem, p. 77.

- Note de bas de page 57 :

-

Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, idem, p. 58.

- Note de bas de page 58 :

-

Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, idem, p. 74.

Mais notre description serait vraiment incomplète si elle ne mentionnait la fonction des plans flottants dans ce paysage de sensations. Cezanne avait effectué de nombreuses recherches géologiques autour de la Sainte-Victoire, parce qu’il voulait appuyer ses paysages sur une « certitude géologique »56. Il s’efforçait ainsi de « rendre visibles les forces de plissement des montagnes »57. On pourrait avancer que les « plans flottants » sont pour lui des figures-témoins comparables à celles que Deleuze58 observe chez Bacon, et plus exactement des témoins-rythmiques dont l’horizontalité permet, non seulement de stabiliser l’espace mouvant, mais aussi de mesurer les soulèvements verticaux, les deux sens de la variation verticale qui devient ainsi une respiration contrôlée.

Pour ouvrir

- Note de bas de page 59 :

-

G. Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, idem, p. 28.

- Note de bas de page 60 :

-

G. Edelman, Biologie de la conscience, traduction française, Odile jacob, 1992, p. 151.

Au terme de cette esquisse, trois pistes de réflexion s’offrent à nous. La première, celle de la sensation, est décrite par Deleuze qui l’offre comme une façon de « dépasser la figuration » en faisant passer d’un ordre à un autre ou d’un niveau à un autre59, une description qui concorde avec la définition célèbre de Valéry pour qui la sensation est « ce qui se transmet directement en évitant le détour ou l’ennui d’une histoire à raconter » et, pour les sciences cognitives, avec les conceptions d’Edelman qui y voit une « recatégorisation(s) effectuées par la conscience d’ordre supérieur des scènes et des souvenirs fournis par la conscience primaire »60. Deleuze observe que la sensation a deux faces, et agit directement sur le système nerveux comme une « logique des sens » et cette précision supplémentaire s’avère particulièrement précieuse parce qu’elle permet de faire le lien avec un second concept essentiel, celui de rythme.

- Note de bas de page 61 :

-

Giulio Preti, Ecrits philosophiques. Les lumières du rationalisme italien. J. Petitot et L. Scarantino (ed.), Paris, Cerf, 2002.

Si « l’espace est partout », comme cela a été dit au début du séminaire, le rythme est partout. Il n’est en tout cas ni l’exclusivité de la peinture de Cezanne, ni celle de la peinture car Maldiney, à l’instar de Boulez pour Klee, aperçoit la « musicalité » de la peinture de Cézanne. Le rythme n’est même pas l’apanage de l’art et, si l’on suit Preti, ce « rapport actif avec les données » ne serait qu’une possibilité de la connaissance de « coïncid(er) avec le rythme même de la vie »61. C’est donc par la médiation du rythme que le corps propre s’approprie la connaissance.

- Note de bas de page 62 :

-

Rappelons cette remarque de Fontanille : « dès qu’on s’interroge sur l’opération qui réunit les deux plans d’un langage, le corps propre devient indispensable », dans Soma & séma, Figures du corps, idem, p. 13.

Ces différentes contributions nous amènent à faire du rythme un principe organisateur du plan de l’expression par lequel des données, fussent-elles visuelles ou auditives, sont recatégorisées et offertes à la signification. L’appropriation par le corps propre62 consiste alors à mettre le rythme du monde au rythme du corps, c’est-à-dire à relier par la médiation sémiotique, c’est-à-dire en assimilant les deux faces du corps propre aux deux plans du langage, l’expérience rythmique à l’existence, un plan d’expression constitué de rythmes avec un plan du contenu organisé de même.

- Note de bas de page 63 :

-

Claude Zilberberg, Présence de Wölfflin, Actes sémiotiques, 1992, p. 33.

- Note de bas de page 64 :

-

Voir notamment, parmi les nombreuses contributions de cet auteur à la question, Claude Zilberberg, « Signification du rythme et rythme de la signification », Degrés n° 87, automne 1996, pp. 9-19.

Il resterait alors à emprunter la troisième voie de réflexion, celle du tempo en tant que « médiateur ou interface de la durée et de l’espace », comme l’explique Zilberberg63. Le tempo est régi par l’intensité sur le principe d’une corrélation converse mais c’est par une corrélation inverse que la durée et la spatialité le contrôlent. Autrement dit, l’accélération du tempo accompagne toujours un rétrécissement tandis que le ralenti étend la mesure spatiale64.

Sensations, rythme, tempo : les trois concepts permettent de cerner les enjeux de la conversion spatio-temporelle opérée dans les œuvres étudiées. On ne connaît le temps que sous ses espèces quantifiables et l’espace du tableau permet de le capturer et de limiter son extension. Lorsqu’il est figuratif, l’espace pictural permet en quelque sorte de naturaliser le temps et de localiser un moment de ce temps à un certain endroit d’un espace naturel. L’espace figuratif, tout comme celui qui s’acquitte de la figuration, sont au demeurant des espaces de sensations, ouverts au rythme et au tempo. Les virtualisation ou potentialisation figuratives modifient cependant la structure rythmique du tableau parce que la lecture plastique recatégorise les sensations et que le rythme investit alors le plan d’expression. Elles la modifient en outre parce que l’espace, dégagé des exigences figuratives qui le centralisent, peut être totalement renégocié et les valences perceptives redistribuées. La lecture plastique n’est en somme plus que rythme, un rythme qu’on peut infiniment accélérer ou ralentir en refaisant la segmentation, en rendant la ligne plus droite ou contournée, exacte ou approximative, en suscitant une perception par l’habitude ou en en la libérant de toute mémoire des formes. Se dégager de la figuration et de la foi référentielle, revient toujours à démodaliser lignes et formes et permet d’allonger le temps. On s’aperçoit alors que toute relation d’équivalence du temps et de l’espace est rompue et que l’ordre sensible déterminé par le plastique met en évidence la plasticité du temps et, sinon la plasticité de l’espace pictural, du moins toutes ses possibilités d’exploitation et d’expansion.