Spatialité et affectivité

Claude Zilberberg

Index

Mots-clés : affect, espace, tempo, temps

Auteurs cités : Gaston BACHELARD, Sémir BADIR, Ernst CASSIRER, Gilles DELEUZE, Ervin Goffman, Algirdas J. GREIMAS, Félix GUATTARI, Louis HJELMSLEV, Emmanuel LEVINAS, Emmanuel MauriceMerleau-Ponty, Heinrich WÖLFFLIN

Je ne suis pas dans l’espace et dans le temps, je ne pense pas l’espace et le temps ; je suis à l’espace et au temps, mon corps s’applique à eux et les embrasse.

Merleau-Ponty

L’an passé, nous avons traité de l’espace de la perception à partir de l’enseignement de Hjelmslev, de Bachelard et de Cassirer, qui apportent, chacun selon la direction qui lui est propre, un éclairage précieux : pour Hjelmslev, c’est l’apport de la linguistique structurale ; pour Bachelard, c’est la dimension affective de l’espace ; selon Cassirer, c’est l’articulation de l’espace mythique selon [sacré vs profane]. Nous avons noté des convergences appréciables et dégagé quelques formes élémentaires : l’intimité, l’abri, le refuge.

- Note de bas de page 1 :

-

G. Poulet, Etudes sur le temps humain, Paris, Plon, 1962 ; La distance intérieure, Paris, Plon, 1962

On associe couramment le temps et l’espace ; le et semble aller de soi ; d’aucuns vont même plus loin et effacent la coupure en faisant état d’un espace-temps. Le et laisse entendre que les termes qu’il rapproche entretiennent une identité qui virtualise le contraste pourtant manifeste entre les deux termes coordonnés. De notre point de vue, il y a une certaine évidence de l’espace, une évidence concessive : l’espace d’une certaine façon exhibe le mystère qu’il recèle, dans la supposition qu’il en recèle un ; nous admettrons qu’il y a une franchise de l’espace. Il n’en va pas de même du temps : par catalyse, il reste opaque. Il y a un mystère du temps si l’on est porté au pessimisme, un secret du temps si l’on est enclin à l’optimisme. Les investigations du temps, même les plus pointues, n’expliquent rien : elles ne font que déplacer la difficulté et demandent au devenir, au temps-aspect ou bien encore aux modes d’existence de la résoudre. Mais à la question : qu’est-ce que l’on a gagné au juste ? Il faut répondre : pas grand-chose. Du point de vue morphologique, il y a une créativité de l’espace dont on prend conscience en lisant La poétique de l’espace de Bachelard : il est difficile d’imaginer sur ce modèle une poétique du temps, même si les ouvrages subtils de G. Poulet constituent une préfiguration remarquable1.

- Note de bas de page 2 :

-

“Proche” selon le cas peut concerner la distance posée entre le sujet et l’objet, ou bien la distance entre deux objets.

Donc, en première approximation, la problématique de l’espace ne paraît pas trop difficile et semble dans la dépendance de quelques oppositions indiscutables : celle concernant la taille : [grand vs petit] ; celle concernant la profondeur : [proche vs lointain] dont S. Badir avait traité l’an passé2 ; la clôture articulée selon [ouvert vs fermé] ; le devenir articulé selon [expansion vs concentration]. Pour sa part, Hjelmslev distingue, dans La catégorie des cas, trois catégories : (i) la «direction» contrôlant la tension entre le rapprochement et l’éloignement ; (ii) la «cohérence» contrôlant la tension entre l’«inhérence» et l’«adhérence» ; (iii) la «subjectivité» illustrée par la divergence entre les deux couples de prépositions dessus/dessous et devant/derrière, le premier est dit objectif, parce qu’il ne réfère pas à un sujet, tandis que le second fait justement référence à un sujet. Ces trois dimensions sont “subjectivables” : elles peuvent ou non impliquer un sujet.

En présence de cet inventaire, deux attitudes sont possibles : observer une neutralité ou déclarer une prévalence. Goffman, dans ses travaux, à l’écoute des harmoniques de l’expression énergique : “ne pas se laisser marcher sur les pieds“, accentue la première dimension. Pour notre part, nous accordons, en fonction des corpus qu’il nous est arrivé d’étudier, à la tension entre l’ouvert et le fermé, et au-delà de ce couple lui-même, à la circulation des valeurs la première place. Dans l’œuvre de Bachelard, la prévalence est double : elle concerne l’opposition [ouvert vs fermé] et l’opposition [grand vs petit].

L’espace et le sens

- Note de bas de page 3 :

-

Cité par L. Binswanger, Le problème de l’espace en psychopathologie, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 48

Décrire une organisation sémiotique, c’est s’efforcer de dégager la structure hiérarchique sous-jacente et distinguer entre grandeurs régissantes et grandeurs régies. La question s’énonce ainsi : l’espace est-il une composante d’un sens singulier posé comme directeur, ou bien le sens est-il la sténographie d’une expérience existentielle, originaire, extatique de la spatialité, dont l’œuvre de Michaux témoigne de façon exemplaire ? Pour sa part, Cassirer dans La philosophie des formes symboliques, opte pour la ”secondarité“ de l’espace : «(...) il n’y a pas une intuition de l’espace générale et tout simplement constante, mais plutôt que l’espace reçoit d’abord sa teneur déterminée et sa destinée particulière de l’ordre du sens à l’intérieur duquel il se forme à chaque fois. Selon qu’il est pensé comme ordre mythique, esthétique ou théorique, la “forme de l’espace se modifie aussi3» L’attitude de Greimas n’est pas aussi nettement thématisée, mais le parcours génératif range la spatialité dans les structures de surface dépendantes des structures dites profondes ; les structures spatiales concordent avec la narrativité. Toutefois, les conditions de ce parti “raisonnable” sont quelque peu embarrassantes : il faut admettre en premier lieu la plasticité de l’espace, en second lieu la diversité de l’espace ; les deux conditions sont liées.

L’espace et le sujet

- Note de bas de page 4 :

-

M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Folio-essais, 1989, Paris, p. 59.

- Note de bas de page 5 :

-

E. Cassirer, La pensée mythique, in La philosophie des formes symboliques, Paris, Les Editions de Minuit, 1986.

- Note de bas de page 6 :

-

E. Cassirer, La pensée mythique, in La philosophie des formes symboliques, idem, pp.110-112.

- Note de bas de page 7 :

-

E. Cassirer, La pensée mythique, idem, p.111.

- Note de bas de page 8 :

-

«La sacralisation commence lorsqu’on dégage, de la totalité de l’espace, une région particulière, qui est distinguée des autres, qui est entourée et pour ainsi dire clôturée par le sentiment religieux. Cette notion de sacralisation religieuse, qui se présente aussi comme une division de l’espace, s’est concrétisée linguistiquement dans l’expression templum.» (idem, p. 127).

- Note de bas de page 9 :

-

E. Cassirer, La pensée mythique, idem., p. 122. Formulée en ces termes, la tension entre le sacré et le profane est homologue à celle qui pour nous s’établit entre les valeurs d’absolu et les valeurs d’univers

Avant d’aborder la problématique annoncée, il convient donc de rappeler que l’espace est une notion générique subsumant plusieurs spatialités spécifiques. Le clivage de ce pluriel fait appel à la distinction entre espaces centrés et espaces acentrés. L’espace des mathématiques et l’espace de la physique sont tenus pour acentrés. L’espace de la perception et l’espace mythique sont dits – par consensus – centrés, le premier a pour centre un sujet dit “monarchique” dont Merleau-Ponty a fixé la formule : «Après tout, le monde est autour de moi, non devant moi4.» Entre l’espace des mathématiques et l’espace de la perception il y a discontinuité : «Une comparaison en particulier entre l’espace “physiologique” et l’espace “métrique” sur lequel la géométrie euclidienne fonde ses constructions met assez en évidence ce rapport d’opposition. Ce qui est posé dans l’un apparaît nié et renversé dans l’autre. L’espace euclidien est défini par les trois critères fondamentaux de la continuité, de l’infinité et de l’homogénéité. Or ces moments sont contradictoires avec la perception sensible5.» L’espace du mythe projette, si l’on adopte la perspective de Cassirer telle qu’elle est exposée dans le second volume de La philosophie des formes symboliques6,la structure basique de l’espace tensif, à savoir la tension entre un /ouvert/ et un /fermé/ : «La distinction spatiale primaire, celle qu’on ne cesse de retrouver, de plus en plus dans les créations plus complexes du mythe, est la distinction entre deux provinces de l’être : une province de l’habituel, du toujours-accessible, et une région sacrée, qu’on a dégagée et séparée de ce qui l’entoure, qu’on a clôturée et qu’on a protégée du monde extérieur7.» Cette différenciation de l’espace est une sémiose puisqu’elle conjoint dans le plan de l’expression un templum8, et dans le plan du contenu un accent, c’est-à-dire un surcroît saisissant de valeur : «(...) il n’y a qu’un seul accent mythique, qui s’exprime dans l’opposition du sacré et du profane9.» L’espace et le temps présentent ici une certaine ressemblance : les mythes de l’origine isolent également un moment jugé unique, créateur de valeur et inaccessible.

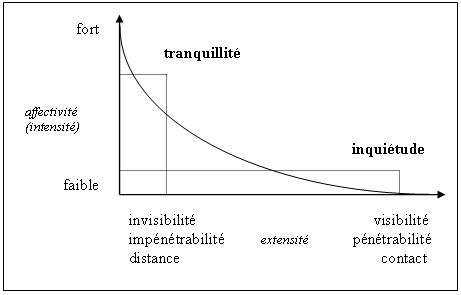

En revanche, l’espace et le temps divergent s’il s’agit de préciser la relation à autrui : je ne suis pas seul, “mon” espace est hanté par autrui et toute la fiducie du monde ne peut exclure que cet autrui soit un prédateur possiblement mortel pour moi. C’est le fond de l’hypothèse Thom-Petitot ; cette éventualité fonde sans doute la prééminence du couple [ouvert vs fermé] : l’/ouvert/ se change par catalyse en /accessible/ et actualise la possibilité d’un contact létal avec le prédateur. De là une sémiotique de la prudence, de la circonspection qui fait de l’excès la norme : on n’est jamais trop prudent ! La dimension paradigmatique de cette sémiotique de la prudence met en place tantôt les formes visibles, redondantes de la clôture, censées décourager l’agresseur, tantôt les formes invisibles par lesquelles la proie se dérobe à la vue de son agresseur. Soit graphiquement :

- Note de bas de page 10 :

-

L. Hjelmslev, La catégorie des cas, Munich, W.Fink, 1972, p. 132.

Il est des relations entre l’espace et le sujet heureusement moins tragiques. Dans La catégorie des cas, Hjelmslev attire l’attention sur les deux couples de prépositions déjà mentionnés qui sont en divergence l’un avec l’autre : devant-derrière et dessus-dessous : «Une relation entre deux objets peut être pensée objectivement, c’est-à-dire sans égard à l’individu pensant et elle peut être pensée subjectivement, c’est-à-dire par rapport à l’individu pensant. Dans le système sublogique, l’idée commune de au-dessus et au-dessous est une relation entre deux objets pensée objectivement, alors que l’idée commune de devant et de derrière est une relation entre deux objets pensée subjectivement10.»

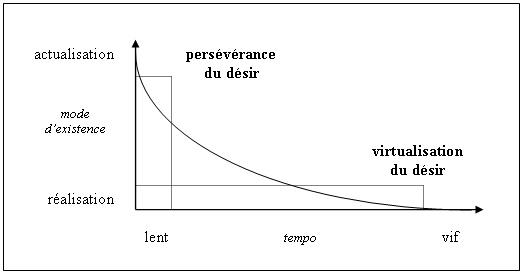

La représentation graphique présentifie deux interrogations : (i) compte tenu de l’hypothèse selon laquelle une des tâches de l’élaboration d’un sens singulier se présente comme la traversée d’un paradigme identifié, comment sur l’axe de l’intensité se rendre par décadence de /fort/ à /faible/, par ascendance de /faible/ à /fort/ ? (ii) comment sur l’axe de l’extensité se rendre, par exemple de la /distance/ au /contact/ ? Notre réponse à cette question est double. En premier lieu, la question elle-même comporte une référence implicite à la vitesse possible de cette traversée, soit rapidement, voire instantanément, c’est-à-dire sans transition, soit au contraire lentement, “pas à pas” ; dans cette hypothèse, la singularité du sens entre dans la dépendance du tempo ; ce n’est pas le tempo qui est une propriété de l’être, mais bien plutôt l’être qui devient une propriété, un avatar du tempo, même si un tel renversement est difficile à penser jusqu’au bout :

- Note de bas de page 11 :

-

P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1973, p. 1100.

«La vitesse de la pensée devrait être tenue comme aussi significative que celle de la lumière (laquelle a mis de 1675 à 1905 environ pour être mise en valeur).

Cette vitesse, propriété de la sensibilité, et qui est relative à d’autres perceptions, entrelesquelles elle se situe – jouerait un rôle dans une vraie “théorie de la connaissance”11.»

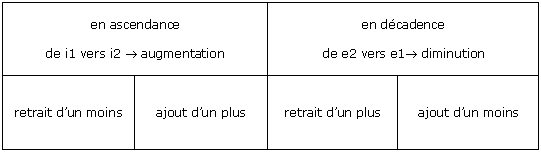

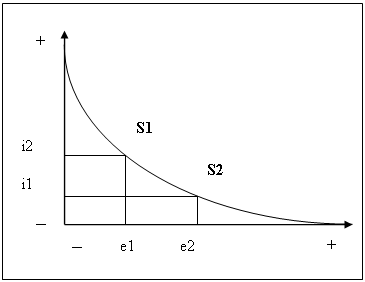

Si la traversée se fait lentement, il convient de disposer d’une unité de compte ou de décompte qui soit la limite actuelle de l’analyse. Cette unité doit être la plus petite quantité imaginable que l’on puisse ajouter ou retrancher. Cette hypothèse postule pour les infortunées sciences humaines l’existence d’une quantité non numérique sans laquelle les opérations prédicatives courantes, incessantes ne sont pas envisageables. Ces grandeurs-limites sont le plus et le moins que nous concevons comme des syncrétismes d’un terme et d’une opération, à l’instar de ce qui se passe, par exemple en français, pour le lexème “moisson“ qui désigne à la fois l’opération et son résultat. Sous ce préalable, quatre syntagmes élémentaires peuvent être projetés : plus de plus, moins de moins, plus de moins, moins de plus. À l’aide de ces grandeurs qui sont sinon en fait du moins en droit des mesures, nous pouvons envisager d’un point de vue analytique la traversée d’un paradigme quand elle a lieu lentement. Le graphique suivant rassemble les conventions nécessaires :

+

En second lieu, à la question : comment se rendre “pas à pas”, “en prenant tout son temps”, de [S1] en [S2] ? nous répondons : par deux déplacements concomitants, d’abord de [i2] vers [i1], ce qui, sous la convention indiquée, constitue le retrait d’un plus et l’ajout d’un moins, ensuite de [e1] vers [e2], ce qui constitue le retrait d’un moins et l’ajout d’un plus. Nous proposons comme couvertures lexicales plausibles l’augmentation et la diminution :

L’ascendance et la décadence étant concomitantes, l’augmentation et la diminution sont en réciprocité l’une avec l’autre. Nous aimerions ajouter trois remarques cursives : (i) ce schéma éclaire la structure basique de la prosodie, à savoir la solidarité de la protase et de l’apodose : dans la protase, l’augmentation est dominante, la diminution dominée ; dans l’apodose, cette relation est inversée.

(ii) pour traverser un paradigme complet, c’est-à-dire muni de ses sur-contraires, plusieurs opérations rythmiques sont nécessaires, et cette succession définira des places et les dénominations conséquentes. (iii) enfin, quelque laborieuse qu’elle apparaisse, notre démarche ne contredit pas les deux acquis directeurs de la sémiotique européenne : en suivant Saussure, la formulation du sens des unités comme différence ; en suivant Hjelmslev, la formulation du sens des unités comme intersection.

- Note de bas de page 12 :

-

E. Cassirer, La philosophie des formes symboliques, tome 1, Paris, Les Editions de Minuit, 1985, pp. 180-181.

La thèse de la secondarité de l’espace renvoie par nécessité à l’hypothèse d’une structure générale indifférente aux contenus qu’elle prend en charge. Nous avons retenu une structure à deux valeurs : S1 et S2, donc d’effectif “deux”, mais si cet effectif augmente, il fonctionne comme un diviseur, un coefficient déterminant des écarts de plus en plus petits et difficiles à saisir pour un sujet dont la langue sous le rapport indiqué est définie par un effectif moindre : «C’est précisément à ces langues des “primitifs” qu’il faut souvent reconnaître une surprenante et pour nous à peine compréhensible richesse en formes temporelles. Endemann a fait état dans la langue sotho de trente-huit formes temporelles à l’indicatif, avec, en outre, vingt-deux au potentiel, quatre formes à l’optatif, indiquant éventuellement la fin, un grand nombre de formes participiales, et quarante formes conditionnelles, entre autres ; le chambala distingue, selon la grammaire du bantou de Roehl, uniquement à l’indicatif de la voix active, environ mille formes verbales (...)12»

- Note de bas de page 13 :

-

Louis Hjelmslev, La catégorie des cas, idem, p. 128.

La forme générale de la théorie demeure bien évidemment une question ouverte. Greimas, continuateur de Hjelmslev sur ce point, conçoit la théorie comme une hiérarchie de niveaux disposés en profondeur selon l’ordre indiqué dans le parcours génératif ; la position de Hjelmslev est un peu différente : la théorie admet une hiérarchie de niveaux distingués selon la dynamique et selon l’étendue. Ce second trait, articulé selon [étendu vs restreint], pose la question de la variation d’échelle : l’échelle de telle grandeur est dans la dépendance du rang occupé dans la hiérarchie, et cette variation est capitale pour une sémiotique de l’espace. Selon Hjelmslev, comme nous l’avons mentionné, le système «sub-logique» réglant la spatialité dans les langues traite trois dimensions : la direction selon [rapprochement vs éloignement], l’«inhérence», c’est-à-dire le «degré d’intimité avec lequel les deux objets sont liés ensemble13» et en retrait la subjectivité. Ces directions majeures de grande envergure se retrouvent à une petite échelle dans des cas dits locaux, principalement l’allatif, en direction de, l’inessif, à l’intérieur de, et l’adessif, à côté de. Hjelmslev envisage plusieurs systèmes, dont le tabarassan, la langue aux cinquante-deux cas, dont quarante cas locaux. À côté des trois grandes directions mentionnées, on relève encore le premier allatif indiquant un rapprochement sans qu’on insiste sur une pénétration, l’allatif-inessif indiquant un rapprochement avec pénétration à l’intérieur de, le conversif, se dirigeant vers un point à l’intérieur de, l’inessif pur, étant à l’intérieur de. Le développement d’une hiérarchie produit une sophistication.

Mais cette manipulation des petits écarts, de la “monnaie” du sens n’est pas limitée à l’axe paradigmatique. Dans le texte intitulé. Dessiner l’écoulement du temps, Michaux présente en ces termes la relation du sujet au tempo :

- Note de bas de page 14 :

-

H. Michaux, Dessiner l’écoulement du temps, in Œuvres complètes, tome 2, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2001, p. 373.

«Chacun cherche, sans que personne le lui ait indiqué, à maintenir son tempo. À travers tout. À travers événements, émotions, aventures, comme il lui faut, à travers saisons froides, lieux torrides, maintenir égale sa température.

Par une balance très savante et constante, entre les entraînements qu’on accepte et les entraînements auxquels on tourne le dos, par un équilibre complexe, où les petits ralentissements et les petites accélérations se trouvent ingénieusement compensés14.»

Une différence d’échelle ajuste, d’une part les sub-valences de tempo et de tonicité, d’autre part le contrôle attentif exercé par le sujet sur son ressenti personnel.

Hjelmslev et Wölfflin

- Note de bas de page 15 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, Brionne, G. Monfort, 1989, pp. 15-17.

- Note de bas de page 16 :

-

La diachronie se réduit ici à la simple consécution : «Les deux types se constituent en toute indépendance, et il n’y pas lieu de regarder la forme la plus récente comme le développement progressif issu de la forme plus ancienne.» (ibid., p. 179)

- Note de bas de page 17 :

-

G. Deleuze & F. Guattari, Mille plateaux, Paris, Les Editions de Minuit, 2004, pp. 592-625.

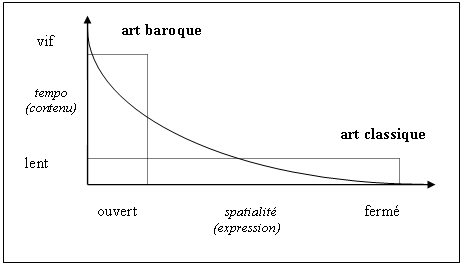

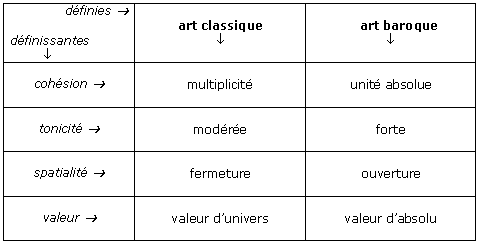

Le système avancé par Hjelmslev dans La catégorie des cas porte sur l’espace de la perception et ne s’attache à aucun objet en particulier. Par ailleurs, l’œuvre de Wölfflin, notamment dans son aboutissement : les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art15, présente également une démarche systématique qui s’applique à l’espace de la perception à travers des simulacres, les tableaux, mais également à des non-simulacres : l’architecture et la décoration. La recherche de Wölfflin prend pour objet une relation paradigmatique : l’alternance entre l’art de la Renaissance et l’art baroque, toutefois elle ne l’aborde pas en synchronie, mais en diachronie16. Cette recherche aboutit à une liste de cinq couples de catégories plus ou moins heureusement dénommées : (i) le rapport à la ligne : valorisation de la ligne pour l’art de la Renaissance vs dévalorisation de la ligne pour l’art baroque ;

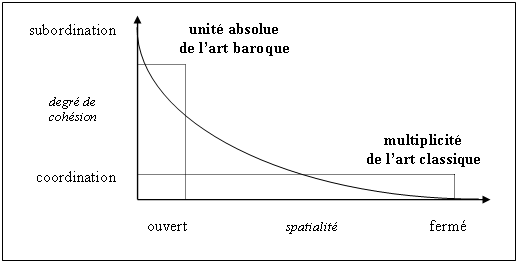

(ii) «présentation par plans parallèles» pour l’art classique, «présentation en profondeur» de l’avant vers l’arrière pour l’art baroque ; (iii) forme fermée pour l’art classique, forme ouverte pour l’art baroque ; (iv) le quatrième couple porte sur les relations structurales entre les parties et le tout : indépendance relative des parties pour l’art classique vs subordination stricte des parties à l’une d’entre elles pour l’art baroque ; (v) clarté absolue pour l’art classique, clarté relative pour l’art baroque. La question s’énonce en ces termes : la distinction heuristique entre l’«inhérence» et l’«adhérence» et sa reprise à travers la distinction familière entre l’/ouvert/ renvoyant à l’«adhérence» et le /fermé/ renvoyant à l’«inhérence» s’appliquent-elles aux cinq couples de catégories déclarées par Wölfflin ? Pour le premier couple, l’homologation ne fait aucunement difficulté ; c’est le rapport au contour des objets qui est discriminant : «Dans le premier cas, l’accent porte sur les limites des objets, dans le second, l’apparition joue hors de limites précises.» Pour le second couple, la continuité est grande : l’art de la Renaissance freine par la multiplication des plans le progrès du regard, tandis que l’art baroque «relie alors les choses en passant du premier à l’arrière-plan.» Dans la perspective de Deleuze et Guattari17, l’espace de l’art de la Renaissance est un espace strié, celui de l’art baroque un espace lisse. Soit graphiquement :

- Note de bas de page 18 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art,. idem., p.180.

- Note de bas de page 19 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, idem., p. 177.

Le troisième couple conforte bien évidemment notre hypothèse puisqu’il l’énonce littéralement : inutile d’insister. Ce troisième couple est en concordance avec les deux couples mentionnés à condition de suspendre les échelles respectives qu’ils chiffrent : échelle des objets «palpables» pour le premier couple, échelle de la profondeur quand le regard l’explore pour le second couple. En revanche, le quatrième couple relatif à la tension entre les parties fait difficulté, puisque «l’harmonisation de parties qui restent indépendantes» est en résonance avec le /fermé/. Ce quatrième couple doit donc être enregistré comme concessif : tout semble se passer comme si les formes fermées étaient porteuses d’une tonicité que les formes ouvertes virtualiseraient. En vertu d’un principe de constance présupposé par les effets que l’on peut lui attribuer, le relâchement peut être rédimé par le recours au paradigme de la cohésion : «D’un côté, coordination, de l’autre subordination des accents18.» Il y aurait en somme un transfert de l’accent, un déplacement de la phorie : «Le propre du baroque est de ne plus compter avec une pluralité d’éléments qui doivent s’accorder harmonieusement, mais avec une unité absolue où chaque partie a perdu son droit particulier à l’existence. C’est pourquoi il accentue le motif principal avec une force auparavant inconnue19.» Soit graphiquement :

- Note de bas de page 20 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, idem, p. 182.

- Note de bas de page 21 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, ibidem.

- Note de bas de page 22 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, idem, p. 189.

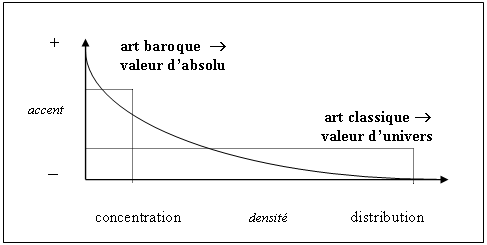

Ce n’est pas tout : le texte de Wölfflin suggère, en d’autres termes que les nôtres, une gestion de la phorie au principe de l’alternance paradigmatique entre les valeurs d’absolu, concentrées et exclusives, et les valeurs d’univers, diffuses et partagées ; l’art baroque, dans la mesure où il vise l’éclat et l’instantanéité, renvoie aux valeurs d’absolu : «Mais on voit émerger de-ci de-là, de ce courant unifiant du baroque, un motif chargé d’un accent si intense qu’il concentre sur lui les regards comme une lentille condense les rayons lumineux20.» La perspective est clairement ascendante : «Ils [les motifs les plus accentués] constituent le point maximum d’un crescendo fourni par le mouvement général21.» Inversement, l’art classique projette, tant l’ordre structural est pressant, des sub-valences de lenteur et de modération tonique : «L’art classique ignore la notion de l’instantané, de la pointe, de tout ce qui est aigu, au sens le plus général. Il prend son temps, il développe avec ampleur. Et bien qu’il travaille à partir d’une certaine idée de la totalité, il ne réfère pas à l’impression première22.» Soit la structure suivante :

L’analyse de Wölfflin comporte un enseignement : en principe, les valeurs d’absolu présupposent une clôture en mesure de contenir et de conserver la phorie, mais l’espace baroque étant, du fait des trois premiers couples, ouvert, Wölfflin demande à la cohésion, à l’«unité», de prévenir ce risque.

- Note de bas de page 23 :

-

H. Wölfflin Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, idem, p. 184.

Selon Wölfflin, pour un homme du XVIIème siècle, la facture classique du siècle précédent «manque du caractère de l’événement véritablement vécu». Ces analyses pénétrantes de Wölfflin permettent de proposer un début de réponse à une question difficile : comment savoir à quel moment une analyse peut être interrompue ? La réponse est assurément multiple, mais à titre personnel nous répondons : lorsque la prosodie intime du sens est mesurée, c’est-à-dire lorsque le régime accentuel est identifié. À cet égard, nous enregistrons une double concession : un régime distributif en résonance avec le /fermé/ pour l’art classique, un régime culminatif en résonance avec l’/ouvert/ pour l’art baroque : «(...) et cette sourdine a pour effet d’intensifier davantage l’accent qui se trouve au seul côté droit [dans L’Assomption de Rubens]. (...) Dans les tableaux du XVIIème siècle, au contraire, la lumière se concentre sur un seul point, ou sur un petit nombre de points, dont la luminosité vive contribue à établir une configuration facile à déceler23.» Soit la structure suivante :

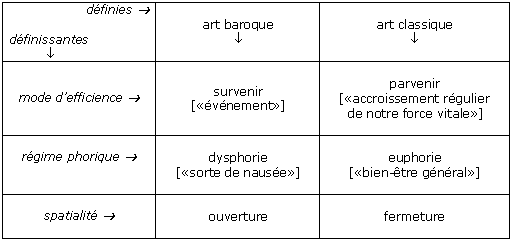

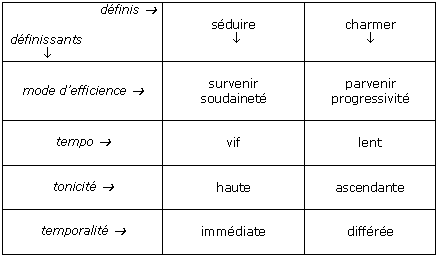

Le sujet sémiotique est un sujet syncrétique : il ressent et il évalue ce qu’il ressent, c’est-à-dire approuve ou désapprouve ce qu’il ressent. Dans le chapitre deux de Renaissance et baroque, Wolfflin propose une analyse minutieuse des affects que déclenchent en lui la contemplation et l’étude des œuvres. Dans la mesure où il distingue le niveau des modes d’efficience, c’est-à-dire l’alternance entre le survenir et le parvenir, le régime phorique et la structure de l’espace, nous sommes moins en présence d’un style esthétique que d’une forme de vie intégrante :

- Note de bas de page 24 :

-

H. Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1997, p. 61.

Le rapport à la sub-valence de tempo est particulièrement intéressant et nous pouvons recourir au texte de Michaux pour saisir la syntaxe préconisée par Wölfflin : le «devenir» de l’œuvre baroque doit être freiné, tandis que «l’action d’une œuvre de la Renaissance» doit être accélérée : c’est à tort selon Wölfflin que «(...) la Renaissance est considérée comme le style de l’immobilité» : «(...) le bonheur de sa forme (Gestalt) n’est pas une propriété inerte, mais elle le vit dans une tension permanente, et elle semble à chaque instant le réaffirmer24.» La relation entre l’informateur et l’observateur est en somme dialectique : si ce dernier accourt, je le freine, mais s’il tarde, je l’accélère. Ceci est vrai de toutes les grandeurs qui concernent un processus ou une activité : dire d’un processus qu’il est long, c’est faire une litote et sous-entendre à mots couverts qu’il est trop long et qu’il conviendrait d’y mettre un terme. Cette sanction intime concerne les arts qui se déploient dans la durée et sont susceptibles de projeter des “longueurs” à supporter par un regain d’attention.

Le cinquième couple qui oppose la «clarté absolue» pour l’art classique à la «clarté relative» pour l’art baroque est conforme à notre hypothèse moyennant un ajustement : la «clarté absolue» de l’art classique signifie le refus de mélanger la clarté et l’obscurité, ce qui n’est possible qu’en enfermant, en recueillant la lumière dans un templum.

Du global vers le local

- Note de bas de page 25 :

-

L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Les Editions de Minuit, 1971, p. 24.

- Note de bas de page 26 :

-

H. Wölfflin, Renaissance et baroque, Paris, Le livre de poche, 1961, p. 41.

- Note de bas de page 27 :

-

Nous reprenons les éléments d’une étude antérieure intitulée “Lourd, massif, contraint, sévère (…) à propos de Wölfflin, in RSSI, vol., 19. 1999, n° 2-3, pp. 31-62.

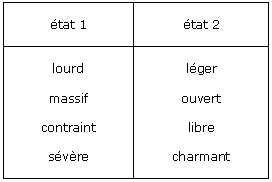

Aucune manifestation de la signification ne saurait éluder la question de l’échelle adoptée. Ainsi il est aisé de caractériser la poésie symboliste comme un refus de l’immédiateté du sens, mais comment passer de cette orientation générale à la question spécifique du vers ? en quoi le vers symboliste diffère-t-il du vers romantique ou parnassien ? comment configurer la localité, la singularité, le détail ? A fortiori quand il est question de la spatialité. Cette tension est décalée en partie de celle qui est sous-jacente à la divergence entre l’«arbitraire» et l’«adéquation25» : si l’«arbitraire» est la reconnaissance de la liberté accordée à chacun de théoriser à sa guise, l’«adéquation» concerne l’applicabilité, la pertinence du dispositif proposé qui sont soumises à l’évaluation et à la sanction d’autrui. Nous avons retenu comme corpus ces quelques lignes de Renaissance et baroque : «Le baroque à ses débuts est lourd, massif, contraint, sévère ; ensuite il échappe peu à peu à sa pesanteur première, le style gagne en légèreté et en gaieté ; à la fin on en arrive à dissoudre comme en se jouant toutes les formes tectoniques ; c’est cette étape ultime que nous désignons sous le nom de rococo26.» Notre corpus est de fait plus restreint encore, puisqu’il se limite à la suite des quatre adjectifs suivants : «lourd, massif, contraint, sévère»27. Après convocationdes antonymes respectifs de chacun de ces adjectifs, nous constituons deux séries qui sont pour Wölfflin dans un rapport diaschronique :

- Note de bas de page 28 :

-

G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, Paris, J. Corti, 1992, p. 89.

- Note de bas de page 29 :

-

E. Levinas, Totalité et infini, Paris, Le Livre de poche, 1986, p. 28.

- Note de bas de page 30 :

-

E. Cassirer, La philosophie des formes symboliques, tome 1, Paris, Les Editions de Minuit, 1985, pp. 291-292.

Nous sommes en présence d’une liste hétérogène : «lourd, massif, contraint» sont objectifs selon l’acception mentionnée ; ils sont le fait certes d’un observateur, mais qui ne rapporte pas à lui-même les qualités qu’il relève ; tel n’est pas le cas de «sévère». Incidemment, nous traitons la question : qu’est-ce qu’un adjectif ? l’adjectif existe-t-il ? L’adjectif, tel qu’il a cours, est un expédient commode qui virtualise l’exercice des sub-valences intensives : «Les qualités ne sont pas tant pour nous des états que des devenirs. (…) Rouge est plus près de rougir que de rougeur28.» Dans Totalité et infini, Lévinas approuve Heidegger d’avoir effectué la catalyse de la verbalité : «On parle d’habitude du mot être comme si c’était un substantif, bien qu’il soit verbe par excellence. En français, on dit l’être, ou un être. Avec Heidegger, dans le mot être s’est réveillée sa “verbalité”, ce qui en lui est événement, le “se passer” de l’être. Comme si les choses et tout ce qui “menaient un train d’être”, “faisaient un métier”. C’est à cette sonorité verbale que Heidegger nous a habitués29.» Cette catalyse opère à rebours de l’évolution de la diachronie de nombreuses langues telle que la résume Cassirer : «Ainsi constate-t-on partout dans l’indo-européen, pour ne parler que de lui, que les multiples désignations servant à exposer l’être prédicatif remontent toutes à une signification originaire, l’existence : (…) Ce qu’on appelle la chute du verbe et sa transformation en copule eurent lieu lorsque l’accent se porta sur le nom qui servait à la prédication, si bien que le contenu de représentation du verbe devint secondaire et se volatilisa. Le verbe devint alors un mot purement formel30.» Notre hypothèse est simple : il y a de l’affectif dans l’espace et de l’espace dans l’affectif, non pas accolés l’un à l’autre, mais se pénétrant l’un l’autre. Nous envisagerons ces quatre adjectifs dans l’ordre où ils se présentent.

Le cas de “lourd”

- Note de bas de page 31 :

-

F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, Paris, Gallimard, 1971, pp. 37.

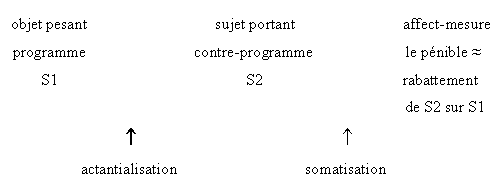

La lecture du dictionnaire Le Petit Robert fournit l’équivalence suivante : “difficile, pénible à porter, en raison de son poids”. Comme souvent, le dictionnaire fait état d’un affrontement entre un programme intentionnel de déplacement et un contre-programme de résistance dont le sujet opérateur est le “poids”. Pourquoi retenir le terme de “déplacement” ? Parce que le dictionnaire lui-même retient “porter” et non “soulever”. Nous ne sommes pas en présence d’une qualité, mais d’un complexe agonistique mettant en présence un sujet volontaire : le porteur, et un anti-sujet, apparemment passif : le porté, dont le faire est immanent à l’être : le porté ne fait rien, il se contente d’être et, après convocation du corps comme instance réalisatrice, de peser. Le sujet lui-même est un actant syncrétique, puisqu’il est à la fois le donneur d’ordre et l’exécutant en suivant une analyse de Nietzsche : «Dans tout acte volontaire, on a toujours affaire à un ordre donné et reçu, ordre qui s’adresse, nous venons de le dire, à un collectif d’“âmes” multiples31.» Cette conjonction d’une actualisation, le projet même du sujet, et d’une somatisation inéludable explique la conversion d’une donnée extéroceptive : tel poids pesant, en une donnée proprioceptive : le pénible, qui est en somme la mesure instantanée du devenir immanent à l’effort du sujet portant. Soit la séquence :

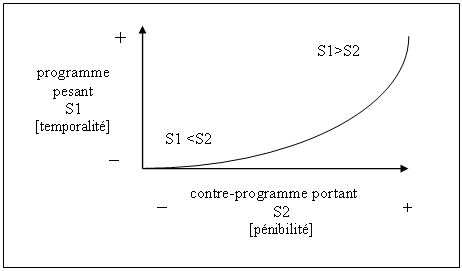

Ce diagramme appelle un bref commentaire : si le /pesant/ est mesuré-ressenti comme inférieur au /portant/, la pénibilité est faible ; c’est-à-dire aisément supportée par le sujet ; si, en revanche, le /pesant/ l’emporte largement sur le /portant/, la pénibilité est forte, et tend vers l’insupportable.

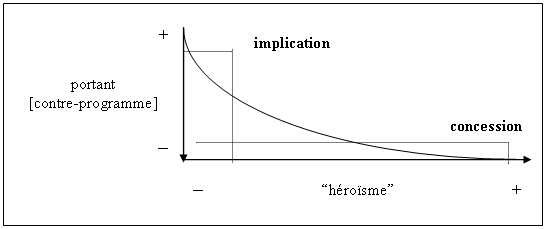

La confrontation du programme et du contre-programme appelle une résolution selon le mode de jonction : implication ou concession ? La temporalité, du fait de l’allongement de la durée, modifie incessamment la composition des sub-valences respectives du /pesant/ et du /portant/ selon les modalités complémentaires du de plus en plus et du de moins en moins. Mais le sujet portant est lui-même le théâtre d’un partage que la durée tonalise : le sujet, quel qu’il soit, mesure que l’objet pesant est de plus en plus lourd et ses forces personnelles de moins en moins efficientes. Mais ce double devenir met en cause le mode de jonction, c’est-à-dire l’alternance entre l’implication et la concession : l’aspectualité, c’est-à-dire la progressivité, du déplacement de l’objet pesant détermine bientôt un passage de l’implication à la concession, si l’on tolère les gloses suivantes : pour l’implication : je soulève cet objet pesant, parceque ma force est intacte ; pour la concession : bienque ma fatigue soit croissante, je soulève cet objet pesant. Soit graphiquement :

- Note de bas de page 32 :

-

A.J.Greimas, Du sens II, Paris, Les Editions du Seuil, 1983, p. 225.

De là deux remarques rapides : (i) du point de vue éthique, nous sommes en présence d’une structure dite “héroïque”, pour autant que le héros est aussi, peut-être d’abord, celui qui se vainc lui-même, qui se «dresse» contre la pesanteur, selon l’avis de Bachelard ; (ii) du point de vue linguistique, nous nous demandions plus haut : l’adjectif existe-t-il ? comme expédient certainement, mais sinon on ne peut que souscrire à la remarque de Greimas quand il note : «Il est notoire que les lexèmes se présentent souvent comme des condensations recouvrant, pour peu qu’on les explicite, des structures discursives et narratives fort complexes32.»

- Note de bas de page 33 :

-

Ces modalités interdépendantes constituent pour nous le faire missif, voir Cl. Zilberberg, Pour introduire le faire missif, in Raison et poétique du sens, Paris, P.U.F., 1988, pp. 97-113.

Le /pesant/ et sa subjectivation en /lourd/ sont des accidents relatifs aux modalités de la circulation des grandeurs ; les possibles33 réglant cette circulation se présentent ainsi :

Le pénible est la réponse du corps portant à l’exercice du /pesant/ lorsque la circulation des grandeurs advient selon la verticalité.

Le cas de “massif”

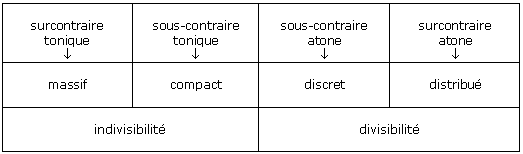

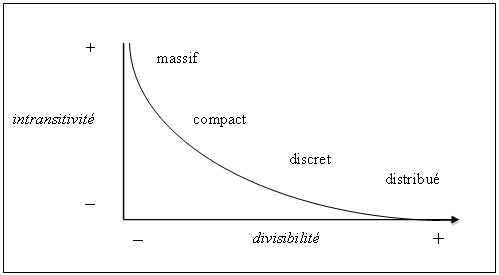

Le dictionnaire précise en ces termes le contenu de “massif” : “ce qui est perçu comme une unité, un ensemble, dont on ne peut ou ne veut distinguer les éléments constitutifs.” En première approximation, la sémiotique du “massif” intéresse la syntaxe extensive, celle qui opère par tris et mélanges. L’orientation sémiotique est nette : ce qui est refusé, c’est une opération analytique qui abolit l’identité du corps en exhibant ses constituants indiscernables pour la perception ; en effet, ce qui est réclamé, c’est une opération de division qui pluralise le corps en parties, fragments, éclats, menues quantités,… Nous sommes en présence de la catégorie du nombre, dont l’articulation contrastive [concentré vs distribué] est l’une des plus simples. La matrice situant le /massif/ se présente ainsi :

Le diagramme sous-jacent au paradigme de la consistance se présente en ces termes. Il montre que la possibilité même de la syntaxe n’est envisageable qu’après l’intervention de la division. Soit :

- Note de bas de page 34 :

-

M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 1960, pp. 55-56.

La massivité décourage la syntaxe qui demande comme préalable que l’état au moins /discret/ soit réalisé, ainsi que l’indique Mauss : «On conçoit toujours, distinctement, une espèce de continuité entre les agents, les patients, les matières, les esprits, les buts d’un rite magique. (…) La magie implique une confusion d’images, sans laquelle, selon nous, le rite même est inconcevable. De même que sacrifiant, victime, dieu et sacrifice se confondent, de même magicien, rite et effets du rite, donnent lieu à un mélange d’images indissociables34.» Pour mélanger, composer, combiner, il faut préalablement avoir dissocié, isolé, puis sommer cette «espèce de continuité» qui est comme le garant des métaphores et des métonymies devenues possibles.

- Note de bas de page 35 :

-

M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Folio-essais, 1989, p. 81.

- Note de bas de page 36 :

-

G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 1958, p. 67.

- Note de bas de page 37 :

-

L. Hjelmslev, La catégorie des cas, idem., pp. 112-113.

La massivité est une variante de l’«inhérence», c’est-à-dire de la situation selon laquelle un corps A est contenu dans un corps B. Dans ce cas de figure, la question pertinente est de savoir si le corps B comporte un dispositif permettant au corps A, si ce sont des sous-contraires, d’entrer et de sortir ; si ces sous-contraires sont virtualisés, les sur-contraires opposent la pénétration, l’effraction à l’échappée. Sous ce rapport, la massivité, qui est également le fait pour un corps de “ne comporter aucun creux”, est syncrétique et confond le corps A et le corps B. Dès lors la massivité change de signification en imposant l’alternance entre le rayonnement et la matité ; la massivité a pour antithèse cette assertion de Merleau-Ponty : «Toute chair, et même du monde, rayonne hors d’elle-même35.» Cette tension entre la massivité et le rayonnement est certainement l’une des plus profondes. Dans Le nouvel esprit scientifique, Bachelard insiste sur l’ampleur du changement intervenu dans les conceptions scientifiques relatives à la matière et à l’énergie. Cette problématique présente une certaine analogie avec la situation respective de la syntaxe et de la morphologie en linguistique et en sémiotique. Pour la physique, le débat a porté sur la coupure distinguant une «localisation de la matière dans l’espace» et le rayonnement. L’expression même de la problématique emprunte à la langue sa meilleure formulation : «(…) pas davantage il ne faut dire que la matière a de l’énergie, mais bien, sur le plan de l’être, que la matière est de l’énergie et que réciproquement l’énergie est de la matière. Cette substitution du verbe être au verbe avoir, nous la rencontrerons en bien des points de la science nouvelle36.» La massivité correspond à une matière localisée définie par «l’interdiction d’agir où elle n’est pas». La massivité est encore latente dans la réflexion sémiotique quand il est question de formuler la structure élémentaire. Selon Hjelmslev, la structure élémentaire oppose un terme intensif37, localisé dans une case et que l’on peut dire /massif/, et un terme extensif qui occupe toute la zone et que l’on peut dire /rayonnant/. Ce n’est pas tout : tandis que la morphologie saisit des formes finies, fixées, arrêtées, la syntaxe reconnaît des motions, des poussées, des élans, mais précisément l’une des finalités de l’entreprise de Hjelmslev est l’effacement de la distinction reçue entre la morphologie et la syntaxe, ce qui ne peut pas se faire en figeant la syntaxe, mais seulement en dynamisant la morphologie. Ainsi, là encore, mais moyennant un recul important, le rayonnement a prévalu sur la matière, la massivité. Cette analogie peut encore s’étendre à la réflexion de Wölfflin : rapporté à la distinction traitée, l’art de la Renaissance est plutôt du côté de la massivité, de la massive tranquillité, l’art baroque plutôt du côté du rayonnement. Enfin, toujours clairvoyant, Baudelaire note dans les premières lignes de Mon cœur mis à nu :

- Note de bas de page 38 :

-

Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1954, p. 1206.

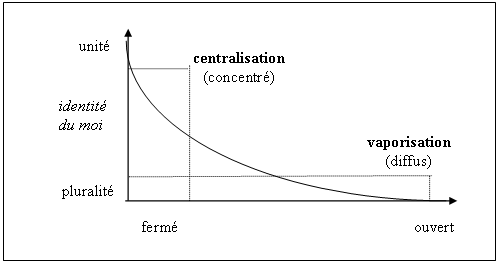

«De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là38.»

Sur l’isotopie personnelle, Baudelaire désigne le rayonnement comme un effet du «nombre» :

- Note de bas de page 39 :

-

Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu, idem., p. 1189.

«Le plaisir d’être dans les foules est une expression mystérieuse de la jouissance de la multiplication du nombre.

Tout est nombre. Le nombre est dans tout. Le nombre est dans l’individu. L’ivresse est un nombre39.»

Soit graphiquement :

Dans Le nouvel esprit scientifique, Bachelard fait état de «la réversibilité ontologique du rayonnement et de la matière», le fragment cité de Mon cœur mis à nu le dit également à sa façon, de sorte que la réversibilité accède à la pertinence en départageant les processus et les activités qui sont réversibles et ceux qui ne le sont pas. Dans le poème en prose Les foules, Baudelaire prévoit pour le sujet deux visées possibles : «Multitude, solitude : termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée.» Sous le double patronage de Baudelaire et de Bachelard, le /massif/ reçoit enfin son identité sémiotique : le /massif/ est une figure dérivée de l’entravé selon l’ordre de présupposition suivant :

entravé → irréversible → massif

Est massive la grandeur qui, privée de la réversibilité, procure à l’observateur le sentiment d’être captive de la masse qu’elle manifeste.

Le cas de “contraint”

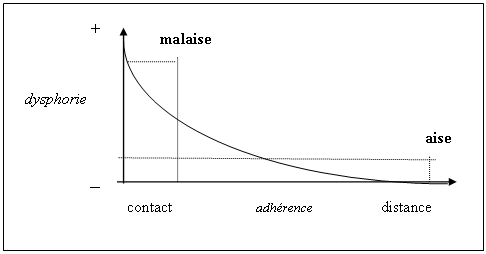

La définition de /contraint/ est en partie circulaire : “qui est l’objet d’une contrainte, mal à l’aise.” La définition de “contrainte” est plus intéressante : “violence exercée contre qn., entrave à la liberté d’action.” Les définitions de /contraint/ et de /contrainte/ concernent trois isotopies. En premier lieu, une isotopie spatiale relative à la morphologie des corps rapprochés. En second lieu, une isotopie modale relative à la “liberté d’action”. Enfin une isotopie pathémique ayant pour contenu le “malaise”.

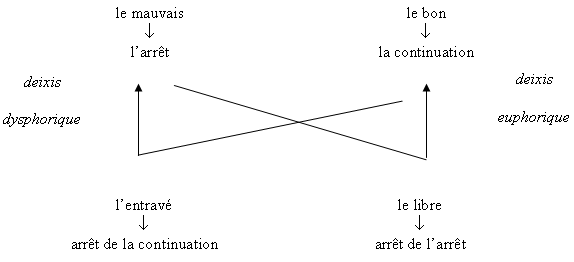

L’isotopie spatiale concerne la morphologie des corps et leurs relations dans l’espace. Dans La catégorie des cas, Hjelmslev distingue, nous l’avons indiqué au début, entre l’«inhérence» et l’«adhérence» : l’«inhérence» concerne le cas où un corps est logé à l’intérieur d’un autre corps ; l’«adhérence» porte sur l’extériorité : un corps est ou non en contact avec un autre. Selon Bachelard, pour l’esprit préscientifique, la substance a un intérieur, mieux la substance est un intérieur ; toutefois, dans le cas qui nous occupe, la précédence du trait /massif/ établit par concordance que pour la suite des quatre adjectifs c’est l’«adhérence» qui est retenue. Toutefois, dans les deux cas, nous avons affaire à la relation entre un programme et un contre-programme : si l’«inhérence» est choisie, il s’agit pour la grandeur internée d’entrer et de sortir à sa guise ; si c’est l’«adhérence» qui est sélectionnée, c’est l’ajustement de la distance, pour J.C. Coquet la visée de la “bonne distance”, qui fixe la pertinence.

L’isotopie modale concerne ici l’épineuse question de la liberté, que nous avons déjà abordée à propos de la circulation des grandeurs en mentionnant la tension entre le /libre/ et l’/entravé/. Si nous rapportons le thème de la liberté aux catégories directrices de la sémiotique et de la linguistique, à savoir l’alternance entre les rapports paradigmatiques et les rapports syntagmatiques, nous admettrons qu’il existe deux formes de libertés que le français ne distingue pas : (i) une liberté paradigmatique reposant sur le “ou… ou…” ; c’est, par exemple, la liberté qui est concédée au quidam qui déchiffre le menu d’un restaurant modeste : “fromage ou dessert” ; c’est une liberté située, cadrée, qui accepte le cadre alternatif qui lui est imposé, bref une liberté qui joue le jeu ; (ii) une liberté syntagmatique qui est manifestée par un syntagme du type : “la voie est libre”. La /contrainte/ est le déni de cette liberté syntagmatique.

- Note de bas de page 40 :

-

Sous bénéfice d’inventaire, nous distinguons entre trois syntaxes : une syntaxe intensive traitant des augmentations et des diminutions, une syntaxe extensive traitant des mélanges et des tris, enfin une syntaxe jonctive traitant des implications et des concessions.

Pour ce qui regarde l’isotopie affective, il en va de même : les affects, les vécus de l’«inhérence» et ceux del’«adhérence» ne sont pas les mêmes ; les affects puissants de l’«adhérence» ont trait à la mesure de la distance à ménager entre les actants et se comprennent dès lors qu’on les rapporte à la syntaxe extensive40, celle qui traite des opérations de tri et des opérations de mélange ; selon cet encodage, la distance est au contact ce que le tri est au mélange ; cette homologie génère les syntagmes élémentaires suivants : la distance actualise une opération de tri, dans l’exacte mesure où le contact actualise pour sa part une opération de mélange. Nous concevons l’actualisation comme la réalisation d’une condition au moins. Le diagramme assorti se présente ainsi :

Le cas de “sévère”

Ce cas est différent des trois précédents. La lecture du dictionnaire nous procure les éléments suivants : “qui se caractérise par l’absence d’ornement, n’a rien pour charmer, pour séduire dès l’abord”. Plusieurs isotopies sont activées : en premier lieu, une isotopie érotique quant à l’objet ; elle a pour plan de l’expression le couple de verbes “séduire” et “charmer”, couple qui structure la temporalité en résonance avec les autres dimensions tensives :

Wölfflin accorde au premier baroque une profondeur temporelle que mesure la distension adverbiale : ”dès l’abord” vs “par la suite”, alors qu’en le qualifiant de /massif/ il lui a refusé toute profondeur spatiale.

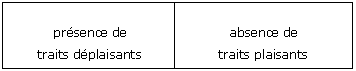

Mais surtout le /sévère/ est profondément concessif. En présence d’une pluralité de valences, si elles sont concordantes, le régime sémiotique sera dit implicatif et pour le plan de l’expression, de l’ordre du donc ; si elles sont jugées discordantes, le régime sémiotique sera dit concessif, de l’ordre du pourtant Dans le cas de /sévère/, la concession permet de surmonter la programmation fâcheuse de l’apparaître :

- Note de bas de page 41 :

-

Wölfflin ne dissimule pas sa préférence personnelle pour l’art de la Renaissance : «La Renaissance est l’art de la beauté personnelle paisible. Elle nous offre cette beauté libératrice que nous ressentons comme un bien-être général et un accroissement régulier de notre force vitale.» in Renaissance et baroque, idem, p. 81.

La solution est l’habituelle : elle consiste à antéposer l’action des traits déplaisants, et à postposer celle des traits plaisants ; cette progression confère au /sévère/ une profondeur temporelle qui vaut pour les quatre adjectifs que nous avons retenus, puisque le /lourd/, le /massif/ et le /contraint/ sont rapportés, à l’hédonisme41 personnel de Wölfflin, dysphoriques.

- Note de bas de page 42 :

-

Ch. Baudelaire, Le joujou du pauvre, in Œuvres complètes, idem, p. 308.

La configuration du /sévère/ affecte doublement l’économie valencielle du discours ; en premier lieu, la profondeur temporelle est prise en charge par la profondeur spatiale : si l’objet cesse d’être immédiatement attrayant, c’est parce qu’un dispositif spatial le dérobe au regard du sujet percevant. Le paradigme reçu des grandeurs masquantes comprend notamment la patine, laquelle intervient comme un actant de contrôle négatif dans le procès perceptif, ainsi qu’on le note dans ce fragment du poème en prose Le joujou du pauvre de Baudelaire : «De l’autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux, un de ces marmots-parias dont un œil impartial découvrirait la beauté, si comme l’œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine de la misère42.»

- Note de bas de page 43 :

-

Selon Fontanier : «La Gradation consiste à présenter une suite d’idées ou de sentiments dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours ou un peu plus ou peu moins que ce qui précède, selon que la progression est ascendante ou descendante.» in Les figures du discours, Paris, Flammarion, 1968, pp. 333-336.

- Note de bas de page 44 :

-

Molière, Don Juan, Acte 1, scène 2.

L’effet du /sévère/ est assurément l’inscription d’un retard délibéré dans le discours, retard qui actualise du même coup un double marquage temporel : “pas tout de suite, mais plus tard”. Cette identification permet de corriger l’interprétation courante qui voit dans le Don Juan de Molière un séducteur pressé. C’est l’inverse qui nous parait pertinent : Don Juan se veut un maître de lenteur et il marque lui-même que le plan de l’expression de cette valence de tempo est l’analyse aussi fine que possible de la longévité du procès de séduction. Faut-il le dire ? Le discours de Don Juan est certes un plaidoyer pro domo, mais peut-être avant tout une analyse qui n’a rien à envier en délicatesse à l’analyse de la “progression” par Fontanier dans Les figures du discours43. Devant Sganarelle interloqué, Don Juan se justifie en ces termes : «Les inclinations naissantes après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l’amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d’une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu’on y fait ; à combattre par des transports, par des larmes, et des soupirs, l’innocente pudeur d’une âme, qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistantes qu’elle nous oppose, à vaincre les scrupules, dont elle se fait un honneur, et la mener doucement, où nous avons envie de la faire venir44.» En recourant à une analogie anachronique, nous dirons que le problème de Don Juan n’est pas l’usage de l’accélérateur, mais, par compréhension intuitive des mérites supérieurs de la concession, celui du frein. On pourrait presque parler d’aspectualisation à rebours, puisque, au lieu d’enchaîner au plus tôt la réalisation à l’actualisation, il s’agit, d’une part de prolonger, au-delà du code doxalement admis, l’actualisation, d’autre part de différer, de retarder la réalisation du projet amoureux. Si nous rabattons nos deux problématiques l’une sur l’autre, Don Juan se voit pour ainsi dire dans la nécessité d’inventer l’équivalence d’une /sévérité/ seule en mesure de changer la brièveté de l’activité amoureuse en longévité. Soit graphiquement :

- Note de bas de page 45 :

-

R. Char, Fureur et mystère, Paris, Gallimard, 1974, p. 73.

Comment ici ne pas penser au mot de R. Char : «Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir45.»

Pour finir

- Note de bas de page 46 :

-

B. Berenson, Esthétique et histoire des arts visuels, Paris, Albin Michel, 1953, p. 88. Dans son éloge du comédien Ph. Rouvière, Baudelaire identifie la valeur à l’énergie dispensée : «Ils [les ouvrages] contiennent la grâce littéraire suprême, qui est l’énergie. Il en est de même de Rouvière : il a cette grâce suprême, décisive, – l’énergie, l’intensité dans le geste, dans la parole et dans le regard.» in Œuvres complètes, op. cit. p. 985.

Les structures spatiales peuvent être vécues ou bien représentées ; dans ce cas, elles donnent ainsi lieu à une activité esthétique soustraite aux conditions diverses qui spécifient les vécus. Ces représentations en raison de leur potentialisation, de leur disponibilité se prêtent plus facilement à l’analyse et à l’examen. La prise en charge des structures spatiales par un faire esthétique suppose, sous bénéfice d’inventaire, trois conditions. En premier lieu, une indication d’échelle ou de proportion. C’est elle qui explique que des syntagmes tels que grand arbre et grande foule soient accueillis sans sourciller. Il s’agit ici du réglage, de l’ajustement des sémèmes : l’échelle joue le rôle de convertisseur, d’adaptateur qui a pour référent le corps même de l’observateur. La seconde condition concerne la signification de l’affect. Nous l’envisageons comme la donation d’un quantum de phorie, le don, la grâce d’un surcroît d’«énergie rayonnante» selon le témoignage du grand critique d’art B. Berenson : «Je me sentis comme illuminé et j’aperçus un monde où toute forme, tout angle, toute surface avait avec moi un rapport vivant et non, comme jusqu’alors, fondé sur la pure connaissance. (…) Partout je sens l’imaginaire pulsation de la vie, je veux dire son énergie rayonnante, comme si tout servait à intensifier les fonctions de mon être46.» L’affect mesure la distension heureuse du sujet en vertu du syncrétisme du mesuré et du mesurant.

- Note de bas de page 47 :

-

«Le Nouveau n’est pas une mode, c’est une valeur, fondement de toute critique : notre évaluation du monde ne dépend plus, du moins directement, comme chez Nietzsche, de l’opposition du noble et du vil, mais de celle de l’Ancien et du Nouveau (l’érotique du Nouveau a commencé dès le XVIIIème siècle : longue transformation en marche).» in Le plaisir du texte, Paris, Les Editions du Seuil, 1973, pp. 65-66.

- Note de bas de page 48 :

-

M. Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris, Tel-Gallimard, 1992, p. 172.

- Note de bas de page 49 :

-

Parmi les tenants de la nouveauté inaugurale, on peut ranger H. Arendt : «(…) l’action au sens strict (c’est-à-dire non pas l’application des lois et des règles, ni l’exercice d’aucune autre fonction d’administration), mais le début de quelque chose de nouveau dont l’issue est imprévisible.» in La philosophie de l’existence, Paris, Bibliothèque Payot, 2000, p. 222.

- Note de bas de page 50 :

-

M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 176.

Plus problématique, la troisième condition porte sur la relation de la temporalité aux modes d’efficience pour autant que cette relation contrôle la reconnaissance des valeurs. Selon R. Barthes, depuis le XVIIIème siècle, la société ne reconnaîtrait qu’une valeur : la nouveauté47. Le point n’est pas facile, car la nouveauté n’est pas hors paradigme : en effet, la nouveauté inaugurale décrite par Barthes entre en contraste avec une nouveauté que nous dirons faute de mieux mémorielle et que nous avons rencontrée sous la plume de Merleau-Ponty : «La perception, qui est événement, ouvre sur une chose perçue qui lui apparaît comme antérieure à elle ; comme vraie avant elle. Et si elle réaffirme toujours la préexistence du monde, c’est justement parce qu’elle est événement, parce que le sujet qui perçoit est déjà engagé dans l’être par des champs perceptifs, des “sens”, plus généralement un corps qui est fait pour explorer le monde. Ce qui vient stimuler l’appareil perceptif réveille entre lui et le monde une familiarité primordiale, que nous exprimons en disant que le perçu existait avant la perception48.» La thèse de Merleau-Ponty consiste à opérer une catalyse radicale telle que le nouveau se retire devant un de nouveau. Ce survenir, que la nouveauté mémorielle s’attribue, tire sa force de l’événement du revenir qu’il s’autorise. L’apparaître du nouveau n’est qu’un reparaître pour un tenant de la nouveauté mémorielle49. Cette précédence rend compte du fait que le discours de Merleau-Ponty se présente comme une hypotypose suivie, mais cette identification surprend moins dès qu’on prend connaissance du fait que, à ses yeux, le corps ressemble à l’œuvre d’art : «Ce n’est pas à l’objet physique que le corps peut être comparé, mais plutôt à l’œuvre d’art50.» Hyperbolique pour Berenson et Baudelaire, hypotypique pour Merleau-Ponty, le geste esthétique se révèle conforme à la visée qu’Aristote attribuait à la rhétorique tropologique, à savoir «mettre les choses devant les yeux». Quel que soit le plan de l’expression retenu, verbal, visuel ou musical, la dynamique du plan du contenu s’efforce d’articuler les voies de l’ascendance tensive en quête d’éclat.