Polyphème délivré : une mutation du regard photographique

Mythe, technique et sémiotique

Jean-Didier Urbain

Université Université René Descartes Paris 5

Index

Mots-clés : anamorphose, esthésie, outil, panoptique, photographie, prothèse, regard, sténopé, vision, vue

Auteurs cités : Daniel ARASSE, Jurgis BALTRUSAITIS, Roland BARTHES, Pierre BOURDIEU, Jean-Marie FLOCH, Gilbert SIMONDON, Susan SONTAG

« Il y a plusieurs manières d’être cannibale :

par la bouche, par l’argent, par l’œil… ».

L.-V. Thomas, Les chairs de la mort

(Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2000, p. 378).

« …c’est un mythe ; c’est un style de vie »…

J.-M. Floch, Sémiotique, marketing et Communication

(Paris, P.U.F., 1990, p. 86).

1. Introduction

- Note de bas de page 1 :

-

Cf. Ch. Darwin, Voyage d’un naturaliste autour du monde (1831-1836), Paris, Maspero-La Découverte, 1979-1982, 2 volumes (texte de l’édition française de 1875). Lire notamment les chapitres relatifs à l’archipel des Galapagos.

Darwin déjà a rapporté bien des faits convaincants en réponse à la question du rapport entre la fonction et l’organe et leur mutuelle influence. Par exemple ces oiseaux qui, selon le terrain où ils cherchent pitance, ont modifié la forme de leur bec1. C’est une question du même ordre que pose le rapport entre l’usage et son support, et cela bien qu’un support, non pas organe mais truchement, ne soit qu’un substitut d’appendice naturel, une prothèse artificielle au service d’un usage.

- Note de bas de page 2 :

-

R. Barthes, L’empire des signes, Genève, Skira, 1970, pp. 26 sq.

Entre un acte intentionnel (et le projet qui le suscite) et un objet technique adjuvant (dont la médiation doit faciliter la réalisation du premier), quel est le sens de la conduite issue de leur interaction ? On se souvient de la réflexion de Barthes, qui, revenu du Japon, évoque ces outils prolongeant mains et doigts, les baguettes, prothèses qu’il oppose à l’usage occidental de la fourchette et du couteau. Outre la nature différente du lien que tissent ces objets entre l’homme et la nourriture, Barthes souligne le sens contrasté induit par l’usage de ces deux techniques. Ici on pince et transporte l’aliment doucement tandis que là on le pique et le coupe. Ici on ne violente pas. Là on perce et mutile2. Via cette instrumentalisation du rapport au comestible, c’est de notre relation culturelle au réel qu’il s’agit. De notre vision du monde. Donc des vécus et des plaisirs différents qui en découlent.

En sus de la qualité factitive (de la fonction pratique de l’organe augmentée par l’ustensile) et axiologique (esthétique, thymique ou idéologique) du geste appareillé, la question est aussi celle de son sens symbolique (fantasmatique, magique ou allégorique), fait d’une représentation exprimant un imaginaire individuel ou collectif (par exemple érotique, mystique ou politique). La question de ces effets sémantiques profonds est celle des significations attendues et induites au fil ou terme de ce rapport existentiel entre l’acte, l’outil et son objet.

- Note de bas de page 3 :

-

Cf. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Nouveaux Actes Sémiotiques, 112, 2009.

Produites par la collusion signifiante d’une conduite et d’un ustensile face à un référent, le geste appareillé — qu’il s’agisse de parole, d’écriture, d’alimentation ou de bien d’autres choses encore — scelle la rencontre entre un sujet, un objectif en rapport avec quelque objet matériel, via quelque ustensile ou support médiateur, ou encore, entre un operator (sujet de l’action, origine du projet intentionnel) et un operandum (objet visé, sur lequel porte l’action), via un operans (intermédiaire artificiel, instrument ou outil performant)3. Si bien qu’au regard du principe, peu importe si cette conduite appareillée relève d’un geste tel que parler ou écrire ou manger, ou encore voyager, habiter, rencontrer, voir, boire, entendre, échanger, etc. — l’essentiel est que tous ces usages recourent pour mener à bien leurs projets respectifs à des intermédiaires artificiels, et que les effets signifiants de l’interaction entre ces éléments ne sont pas toujours clairement saisis, voire reconnus.

2. Polyphème

- Note de bas de page 4 :

-

S. Sontag, Sur la photographie (1977), Paris, UGE (coll. 10/18), 1983, p. 21.

Pour ce qui est de la « conduite appareillée » qui sera questionnée ici, elle se ramène à un geste devenu presque aussi ordinaire que parler, écrire ou écouter, à un acte aussi répandu, du moins selon Susan Sontag, « que le sexe et la danse » dans les années 19704. Il s’agit de photographier. Du geste photographique, de son objet, de son support et de leurs interactions.

2.1. D’un acte et d’une prothèse

Au fil d’à peine un siècle, photographier est devenu un acte banal. Entre autres filtres oculaires, dont les variétés sont fort nombreuses (depuis les monocles, binocles, besicles, lorgnons, lorgnettes, lunettes, lentilles, loupes, jumelles et longue-vue de jadis jusqu’aux télescopes, périscopes, microscopes et déjà démodés caméscopes), la photographie est un fait optique qui s’inscrit dans la longue histoire technique d’un lien diversement tissé entre le regard et diverses prothèses destinées à faire mieux voir les choses : de plus loin, de plus près, plus net, plus longtemps, plus clairement dans les ténèbres, plus distinct du fond, et ainsi de suite.

- Note de bas de page 5 :

-

« On dirait que la Photographie emporte toujours son référent avec elle », écrit Roland Barthes. La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Cahiers du Cinéma-Gallimard- Seuil, 1980, p. 17.

Mais l’appareil photographique est un outil destiné non pas seulement à perfectionner et amplifier la performance visuelle mais aussi à fixer sa réception. L’histoire de cet appareil est également celle du rapport artificialisé entre l’œil (l’organe) et un instrument optique (l’outil, l’ustensile, le support), voué de surcroît à retenir (c’est le projet) ce qu’il a vu (l’objet) en le reproduisant (c’est la fonction). Sa technique témoigne de ce fait, sinon de la vue du réel par l’homme, en tout cas de sa relation optique au monde à travers une prothèse non seulement de perception mais aussi de conservation du visible. Les évolutions, progrès et mutations de cet auxiliaire oculaire, dont le produit analogique (l’image, le cliché, la photo) donne cette incroyable impression qu’il « emporte toujours son référent » avec lui5, posent évidemment la question du sens de tout cela. Le sens de l’usage et de l’effet en retour de cet appendice sur notre vision des choses. De l’impact de cet intermédiaire sur notre relation aux choses et sur notre conscience de la réalité.

- Note de bas de page 6 :

-

En particulier, perfectionnement de la qualité de l’optique (Zeiss, 1890), invention du viseur reflex (de 1861 à 1943), développement instantané (Polaroïd, 1947), objectif à baïonnette (Nikon, 1959), le grand-angle 180° (années 1960), le fish-eye mais aussi, dès 1935, le Kodachrome, film couleur, l’Ektachrome, film inversible (1942), la diapositive (années 1950) ou encore l’Instamatic, premier appareil à chargeur (1963), et bien d’autres améliorations encore, mécaniques, chimiques ou électroniques.

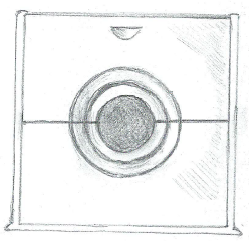

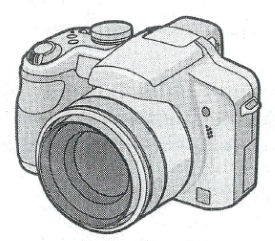

Mais on s’interrogera principalement sur le sens du bouleversement récent qui nous a conduits, photographes de tout poil, de la lucarne du reflex à l’écran numérique et à la tablette, de la chambre obscure d’hier avec son « trou de serrure » à cette lumineuse ouverture d’aujourd’hui, avec sa baie frontale, sa « fenêtre avec vue ». Pour cela, on ne retracera pas une histoire détaillée de l’appareil photographique, histoire ponctuée d’incessants progrès6 ; on notera en revanche qu’à travers tous ces perfectionnements, l’évolution de cet objet s’inscrit dans la continuité d’un concept et manifeste la constance d’un modèle, celui de ce qu’on peut appeler le paradigme cyclopéen. Il suffit pour s’en convaincre de comparer ces deux appareils que 180 années séparent : l’appareil originel de Nicéphore Niepce, de 1822 (fig. 1), et le Lumix DMC-FZ28 de Panasonic, appareil de 2002 (fig. 2), qui nous servira par la suite de figure type du passage de la « serrure » à la « fenêtre ».

- Note de bas de page 7 :

-

Boîte de la taille d’une tête, qui évoque cette autre, funéraire, à l’intérieur de laquelle se conservait le crâne des défunts dans les ossuaires de jadis. Cf. R. Auzelle, Dernières demeures, Paris, Auzelle-Imprimerie Mazarine, 1965, notamment p. 71.

On constate en premier lieu l’évidente similarité de ces objets. De la boîte en bois de Niepce, avec son orifice central, unique et vide, ouvrant sur sa chambre noire7, à ce reflex 24x36, avec l’orbite de son gros objectif, non moins central et noir, l’idée initiale de l’appareil demeure. Sa constance historique tient à ce qu’il constitue la prothèse d’un seul œil, l’adjuvant d’un usage mono-oculaire du regard. La diffusion de cet objet sera favorisée par deux faits techniques majeurs qui développeront son concept — mais ne le changeront pas : ce sera d’une part l’augmentation considérable de sa mémoire visuelle, de sa capacité d’enregistrement et de rétention, d’autre part la réduction progressive de son poids et la diminution de sa taille, qui rendront cet appareil toujours plus transportable, donc vagabond ou nomade selon la mobilité de son utilisateur.

2.2. Variations techniques et sociales

- Note de bas de page 8 :

-

Pour ces informations historiques, voir J. Watin-Augouard, Histoires des marques, Paris, Trademark Ride- Groupe Eyrolles, 2006.

Pour ce qui est de l’extension mémorielle de cette « boîte à images », on évoquera la révolution Leica (contraction du nom de famille Leitz et de camera), société allemande qui invente en 1914 le premier appareil de poche 24x36 avec une pellicule de cinéma permettant (dès sa fabrication en série, en 1924) de stocker 36 photos en lieu et place de deux plaques sensibles. Pour ce qui est de la réduction, indiquons que l’appareil Leica de 1914 ne pèse déjà plus que 377 grammes. Mais le virage du portatif au portable, qui associera l’objet au voyage et par suite au touriste, s’était effectué plus tôt, aux Etats-Unis, avec Kodak, Georges Eastman créant dès 1888 le premier appareil photo se tenant à la main8.

L’acte de photographier et sa prothèse (avec sa mémoire augmentée et son encombrement toujours plus réduit) sortent de la sédentarité et du huis clos des studios. Libérés des intérieurs, des lourds trépieds et diverses dépendances logistiques (accessoires et autres astreintes d’emploi), l’homme et l’instrument s’engagent dans la tendance générale vers une légèreté croissante des « outils », toujours moins pesants et plus performants, et des usages. « Appuyez sur le bouton, nous ferons le reste » est le premier slogan de la Eastman Kodak Company au tournant du siècle, une maxime de simplicité à laquelle fera encore écho l’inoubliable « Clic ! Clac ! Merci Kodak » dans les années cinquante.

Dans divers domaines connexes, on observe dès le XIXe siècle la même tendance à l’allègement et à des simplifications facilitant le transport et la manipulation. Ainsi le guide touristique imprimé va-t-il bientôt pouvoir être fragmenté : « casser le volume », conseille le Baedeker, pour être moins encombré et lire sans peine. Les croisières de Thomas Cook demandant des versions adaptées à la vitesse du voyage, même la Bible se raccourcit ! Pour l’écriture, la machine à écrire portable apparaît dans l’entre-deux-guerres. Elle deviendra l’emblème des écrivains voyageurs, aventuriers capables d’écrire partout, à l’instar du photographe libéré des salons de pose. Quant à l’appareil photo miniature, conçu et fabriqué dès la fin des années 1930 (en Lettonie), produit de luxe (recréé en 1945 en Allemagne) bientôt augmenté d’une valeur d’aventure par son association à l’espionnage (c’est l’époque de la « guerre froide »), il constitue un avatar de l’objet qui a pour avantage de soustraire son utilisateur à l’encombrante et trop voyante technicité du photographe suréquipé, voyeur vulgaire et m’as-tu-vu.

- Note de bas de page 9 :

-

P. Daninos, Snobissimo, Paris, Hachette, 1964, p. 168.

Dès 1898, Albert Kahn, célèbre banquier et mécène, conseille aux boursiers dont il finance les voyages autour du monde d’utiliser le Folding Kodak Pocket, de faible encombrement. Le recours à l’objet léger deviendra un marqueur social. Les élites en font un signe de distinction permettant de ne pas être confondu avec le journaliste, ou pire, avec le touriste suréquipé, jugé vulgaire avec son téléobjectif sur le ventre ou grotesque avec ses contorsions d’amateur singeant l’artiste inspiré. Dans les années 1960, Pierre Daninos note cette propension du touriste snob pour le dénuement affecté de son équipement : pas d’appareil en bandoulière ! Au pire un Minox lilliputien voué à d’occasionnels candid snapshots9 et de « simples instantanés ». Aux progrès techniques se superpose ainsi l’évolution d’usages qui, bientôt devenus populaires, sont eux-mêmes très vite parasités par des connotations discriminantes. Et nous verrons d’ici peu comment au volume non escamotable du classique reflex, dont l’usage impose une inévitable visibilité, le touriste « éclairé » d’aujourd’hui préfèrera la platitude de son smartphone dissimulé et son usage furtif.

- Note de bas de page 10 :

-

Cf. P. Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965.

A travers tout cela, c’est bien sûr un nouvel « art moyen » qui naît et se répand au fil du XXe siècle : celui de la photographie de vacances et des voyages d’agrément, avec son esthétique, ses normes, son éthique10. Ses joutes technologiques, ses modes aussi. Ses manières de faire et de dire et ses usages concurrents. Autour du même objet, des stratégies distinctives s’imposent, suscitant deux types d’usages ostentatoires opposés : le cryptophotographe, clandestin, et l’exhibitionniste, indiscret. Le minimaliste et l’emphatique. L’intra et l’extraverti. Le discret et le voyant. Les deux peuvent se rencontrer sur le même site. On y voit alors cohabiter un moineau picorant çà et là des images prises à la sauvette avec un ogre d’images enregistrant tout, boulimique ne perdant pas une miette…

2.3. Le complexe de Polyphème

Mais sous la diversification de l’objet, de ses utilités comme de ses usages, on trouve en réalité l’invariance d’un concept et d’une fonction. Ni la profusion des innovations techniques ni la diversification des modes d’appropriation sociale (imposant des modes, rites, manières et conduites subtiles ou grossières) n’occultent le fait qu’un concept initial, et central, demeure. C’est cette persistance d’une idée et d’un imaginaire qui nous intéresse ici : non la prolifération des techniques et la variété sociale des usages à laquelle elle mène (analyses déjà bien menées par d’autres) mais ce qui, en marge des turbulences et fluctuations, s’est maintenu, tel un fondement anthropologique.

Quelle est cette singularité ? Il s’agit d’un imaginaire logistique constant, associé à un dispositif oculaire invariant, qui conditionne aussi bien le principe de l’objet que sa pratique et le sens de l’acte : l’appareil photo est toujours la prothèse d’un regard borgne. Même quand il prend la forme d’un périscope à l’envers, avec le viseur carré du Hasselblad 6x6 suédois (regard tourné vers le bas pour voir l’objet en face), cette prothèse n’en reste pas moins celle d’un œil — d’un seul œil. Car la vue du photographe, depuis l’origine, converge vers l’orifice d’un objectif cyclopéen, aidé en cela (ou pas) par un « reflex », mot anglais de 1922 désignant un appareil où la visée s’effectue à travers l’objectif, l’image de la prise étant directement renvoyée par un système de prismes. Qu’on observe seulement le photographe ordinaire : pour prendre une photo, il doit s’éborgner, fermer un œil pour n’en laisser qu’un seul regarder. Ce clignement est fondateur d’un rapport à la réalité.

Si un style de vie est un mythe, comme le disait Jean-Marie Floch — une manière de faire informée par un récit fondateur programmant une action ordinaire organisée selon son scénario —, alors le mythe auquel renvoie l’action du photographe habitué à regarder le monde d’un seul œil est celui de Polyphème, le cyclope que rencontre Ulysse dans l’Odyssée. Horrible géant à l’œil unique, il enferme son troupeau dans une caverne la nuit venue, et c’est aussi dans cette camera obscura qu’il confine Ulysse et ses douze compagnons. Espace de capture des êtres du dehors, cette caverne (rien à voir avec la grotte de Platon et ses ombres portées) est sa « chambre noire », un lieu de rétention et de butin depuis lequel il regarde le monde de son seul œil, du moins jusqu’au moment où, après l’avoir aveuglé avec un pieu, Ulysse et ses compagnons s’enfuient en se moquant de lui. Alors, fou de rage, Polyphème lance d’énormes rochers sur le bateau des fuyards. En vain : faut-il s’en étonner ? Il vise mal et rate sa cible, qui s’éloigne à l’horizon.

- Note de bas de page 11 :

-

Odilon Redon, Le Cyclope, 1898 (Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller).

Quelle est donc la constance du concept et de l’usage ? Photographier, c’est prendre, voire surprendre. C’est capturer et viser d’un œil, comme le cyclope. Saisir, capter, attraper, retenir, emprisonner. Un champ lexical et notionnel spécifique s’est ainsi ramifié autour de l’acte de photographier. Mais en amont de ce vocabulaire de la capture, il y a, condition de possibilité, la contrainte de l’œil unique : de ce passage exclusif qui, tel un handicap obligé, impose d’inhiber l’usage de l’autre œil. Photographier est une pratique qui éborgne la vue. Le photographe est par rapport au regard ce que l’unijambiste est par rapport à la marche : rien sans une béquille, sans une prothèse permettant de marcher avec une seule jambe ou de voir d’un seul œil, mal peut-être, mais de voir tout de même, tel le Polyphème d’Odilon Redon espionnant Galatée endormie11 tout en évitant, malgré le handicap, les écueils de l’obscurité et de l’éblouissement (qui font les photos, sous- ou surexposées, ratées).

- Note de bas de page 12 :

-

P. Daninos, Sonia, Paris, Plon, 1952, p. 357 sq.

A propos de la photo et de son optique monoculaire, Pierre Daninos parle d’un « troisième œil extrait de l’abdomen » (référant au port abdominal de l’appareil) qui entrave la vision du paysage par des « yeux frontaux »12. Tel est le diktat de cette technique depuis son origine. Elle prescrit à l’un de se fermer et à l’autre de rester ouvert mais caché derrière ce « troisième œil » artificiel qui impose son optique unique et s’interpose entre le second et le réel. Comme la loupe ou la jumelle, l’œil cyclopéen de la photographie est à cet égard un adjuvant pour les handicapés de la vue.

2.4. Le geste du chasseur

- Note de bas de page 13 :

-

R. Barthes, La chambre claire, op. cit., p. 126.

Ce qui nous intéresse, on l’a compris, n’est pas la photographie comme résultat, produit, archive, trace ou document, empreinte ou preuve, ou encore icône, vraie ou fausse, belle ou poignante, perçue comme « émanation du référent »13. Beaucoup a été dit à ce sujet et la photo reste, comme aucun autre, ce signifiant analogique troublant du fait se son affinité avec le réel, un effet que ne suscitent pas les autres arts figuratifs tels que peinture, sculpture, pochoir, décalque, si mimétiques et proches du référent soit leur expression. Ceci est entendu. C’est magique, chimique et alchimique à la fois (argentique), avant d’être électronique (numérique avec l’arrivée du pixel), les choix énonciatifs du photographe amplifiant de surcroît la puissance référentielle de l’image. Mais là n’est pas notre propos. Ce dont on veut parler est de la photographie comme acte générique. Au-delà de la diversité des motifs et des usages, de la photographie comme action appareillée de l’œil, ce qui relève d’une anthropologie historique du regard et de la relation visuelle au monde. De l’évolution de la forme et du sens de cette relation. De son axiologie et de ses rêves, dans le cadre d’une pratique technique à la fois spécifique et existentielle qui fait de la photographie un geste relevant de l’archétype. D’une conduite fondamentale issue d’un certain atavisme.

- Note de bas de page 14 :

-

P. Daninos, Vacances à tous prix, Paris, Livre de Poche, 1973, pp. 10-11.

Certes, comme on l’a noté, on pourra toujours moquer, juger et condamner les manières du photographe, ou au contraire les encenser. S’il est touriste, on pourra le voir comme un être aliéné à un « instrument auquel le voyageur fait voir le pays avant de le voir lui-même »14. Ou, s’il est ethnographe, le voir au contraire comme un sauveur de la beauté des choses. Susan Sontag parlait même à ce propos d’un « héroïsme de la vision ». Nul doute quant à la diversité des Polyphème de de l’acte photographique, simples ou complexes, grotesques ou esthètes, futiles ou utiles, indiscrets ou curieux. Mais la variété des sujets (donc des axiologies déterminant leurs actes) ne peut masquer l’existence d’un paradigme actantiel fondamental, qui cyclopéen précisément fonde le mythe du photographe, sa figure légendaire (littérature, cinéma, presse ou publicité, les références abondent). Et ce qui est central en l’espèce, lié à un mode de vision immuable et une gestualité, c’est un format-type de la vue photographique : le format cyclopéen, qui induit un rapport spécifique au réel.

- Note de bas de page 15 :

-

S. Sontag, Sur la photographie, op. cit., p. 20.

Ce rapport est celui du geste captateur du chasseur, qui vise et tire, prend et saisit, surprend et tue sa proie, vole, dérobe, emporte sa prise, qu’il soit dilettante, explorateur, espion ou vacancier. C’est en amont de cette multiplicité des acteurs que la question se pose. Photographier, c’est chasser, du moins dans le cadre de ce premier modèle définissant l’acte, l’usage de l’appareil et son sens. Héritier d’un vieux fantasme, peut-être mal perçu dans sa permanence et son actualité, cet imaginaire vise « la capture du plus grand nombre possible de sujets ». Jamais, souligne Susan Sontag, « la peinture n’eut une visée aussi “impériale” »15.

- Note de bas de page 16 :

-

Ibid., p. 216.

Sujet et prothèse, le photographe et son appendice ont, de fait, des attributs à la hauteur de cette vocation cynégétique. Elle suppose un état d’osmose scellant, entre l’homme, l’outil et sa vision du monde, une sorte de pacte de coexistence fusionnelle. A la fin de Sur la photographie, Susan Sontag rappelle, entre autres, ce slogan publicitaire de 1976 pour la marque Minolta : « Quand l’appareil et vous ne font plus qu’un »16, exaltant l’idée d’une union quasi organique, proche de la greffe ou de l’implant, entre le photographe et son appareil, paroxysme d’une culture photographique de l’œil collé à l’œilleton, assimilant au corps la prothèse optique (comme d’autres, aujourd’hui, se rivent en permanence un gros ver blanc acoustique dans l’oreille).

- Note de bas de page 17 :

-

Cf. J.-D. Urbain, L’idiot du voyage, op. cit., p. 129.

- Note de bas de page 18 :

-

E.A. Poe, in Nouvelles histoires extraordinaires (première publication de la nouvelle, 1842).

Quant aux qualités attribuées à l’appareil, elles prêtent à la prothèse des qualités humaines dignes de cette osmose. Le zoom Vivitar (1980) a un « regard perçant » ; le Minolta XD7 est « le témoin de l’aventure » ; l’Olympus OM-1 « a tout vu, tout connu, sans prendre froid ni éternuer » et le Fujica HD est un « baroudeur ». Tous sont emportés par la même « rage de voir »17. Cette rage est celle d’une capture qui, avant la photographie, avait déjà trouvé sa place dans une nouvelle d’Edgar Poe, Le portrait ovale, histoire d’un peintre si avide de saisir la vie de sa bien-aimée qu’une fois l’œuvre achevée, le modèle capturé, parfaitement reproduit, meurt — et son double pictural prend sa place18.

- Note de bas de page 19 :

-

R. Barthes, La chambre claire, op. cit., p. 126.

Si les peintres n’ont pas inventé la photographie, ils lui ont du moins transmis le fantasme d’un absolu figuratif que « la découverte de la sensibilité à la lumière des halogénures d’argent »19 réalisera presque, l’« effet de réel » en découlant. La chasse photographique ne conduit pas, bien sûr, à la mort du modèle à tout coup, à son anéantissement par sa représentation. Mais avec proie, victime, butin, l’esprit de chasse demeure. Il s’agit toujours de capturer une réalité, souvent un « modèle », parfois à son insu, le temps d’un viol oculaire clandestin, comme le proposait déjà, en 1905, un appareil appelé « physiographe », fausse jumelle qui permettait au voyeur mondain de prendre furtivement en photo l’image du corps dénudé des baigneuses sur la plage.

Le paradigme du chasseur est bien là. Il persiste à des degrés divers, mais se retrouve dans tous les usages de la prothèse optique monoculaire, informant le sens de son utilisation la plus anodine. Il est évident dans l’idée de safari-photo. Apparue à la fin des années 1960, elle substitua l’œil de l’appareil au canon du fusil mais, de l’expédition cynégétique en quête de gros animaux sauvages, elle conserva les notions de cible, de visée, de tir, de prise et de trophée. De piège, d’affût, d’appât, de gibier, voire de braconnage. Tous termes qui entretiennent par métaphore l’esprit du chasseur dans le cadre d’une pratique de la photographie où certains appareils se sont même augmentés d’une crosse à épauler afin de mettre en joue.

Plus largement, sur la base ancienne de ce modus videndi et operandi entre l’homme et la machine — vouloir du sujet et pouvoir de l’objet —, le même esprit imprègne la généralité des pratiques photographiques. Il y a dans cette tradition sociale et culturelle un côté chasseur de fauve irréductible. Il est chez tout photographe, s’interposant entre l’œil de l’objectif et le monde pris comme cible, et il dit toujours la même chose. Photographier, cela revient à poser son pied sur le trophée. Carcasse de lion ou soleil couchant, paysage, monument ou cathédrale, c’est toujours une prise. On se souvient peut-être d’une publicité Kodak de 1989, emblématique de ce pouvoir de l’objet et du vouloir du sujet, de la persistance du mythe et de l’envie qui le porte : avec des lutins en maillots rayés rouge et blanc, un bonnet noir pointu sur la tête, une bande de petits voleurs dérobaient rien moins que la couleur des choses ; sous leur clic-clac meurtrier, une femme en robe rouge se retrouvait soudain toute de blanc vêtue, dépossédée de son écarlate. Le pouvoir photographique ultime, c’est de réduire ainsi le monde à un noir et blanc dévitalisé, une fois les êtres privés des « couleurs de la vie » par l’œil vampirique d’un Polyphème qui vise et tue. Traqueur infatigable, espion ou trappeur, braconnier ou chasseur de papillon, ce Polyphème est un homme précis, un homme de la cible et de la trace, de la lunette, de la lentille, du lorgnon et de la longue-vue. Il pointe. Il circonscrit, isole, cercle, perce, épingle, prélève. Il centre son regard, le focalise, le rétrécit, parfois très étroitement — et tire.

C’est ainsi que le paradigme du cyclope ravisseur traverse tous les avatars techniques de la photographie. Ce ne sont là qu’autant d’anamorphoses d’un concept toujours reconnaissable et continûment au service d’un même projet de captation du réel, d’un unique modèle de vision orientée par son collimateur de visée.

2. Après Polyphème

Mais vint le jour où un intrus numérique s’introduisit dans la déclinaison ininterrompue des avatars mécaniques, optiques et chimiques du paradigme, perturbant le cours des variations du concept et provoquant un grand flottement dans les usages : une vraie révolution, technique, pratique, et psychologique, qui allait irrévocablement mettre en cause la suprématie de la visée monoculaire et de sa vision focalisée.

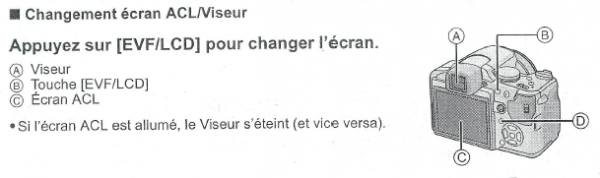

2.1. Métissage technique : l’hybride de la mutation

Cette révolution a commencé avec l’apparition, « dans le dos » de l’appareil, d’un petit écran rectangulaire offrant au photographe la possibilité d’un regard alternatif. Le Lumix DMC-FZ28 de Panasonic (supra, fig. 2), vu de derrière (fig. 3 ci-dessous), est parmi beaucoup d’autres de sa génération un hybride augmenté d’une nouvelle fonction optique. A côté de la vision focale de son objectif, via l’œilleton d’un viseur reflex, il propose, au choix, une vision rectangulaire, celle, numérique, d’une image pixellisée transmise sur un écran « en temps réel », cela en lieu et place d’une image également immédiate mais réfléchie par un système de miroirs et de prismes.

Fig. 3. L’hybride Lumix DMC-FZ28 de Panasonic, vu de dos.

Cet écran induit de nouveaux usages, mnémotechniques pour commencer. Sa fonction rétrospective de visionnage des photos prises par la « voie naturelle » du reflex permet de vérifier immédiatement le rendu des images et de les trier en conséquence. Cela change déjà tout, à savoir le rapport temporel à la photographie, qui jusque-là (exception faite du polaroïd) restait associée à la durée d’une attente (et d’une incertitude) liée aux contraintes chimiques de l’argentique (le temps de développement de la pellicule) mais aussi aux limites d’une mécanique sans mémoire.

Cet écran peut également servir (comme celui d’un ordinateur) à afficher les informations relatives aux réglages (fonctions, sélections, options, etc.) liées à la procédure menant à l’acte photographique. Le clic-clac final, avec ses multiples choix préalables, est ici une procédure informatisée, programmable et mise en mémoire selon divers algorithmes — vitesse, cadrage, lumière, profondeur de champ, distance ou type scénique (portrait / paysage / fleur / ciel étoilé, etc.). Ces opérations préalables peuvent au demeurant être confiées à l’appareil, qui en ce cas est dit « auto intelligent ». Sans autorité sur l’outil, l’utilisateur se trouve en l’occurrence servi par une technique autonome, qui, bien que le dépassant, « pense » pour lui (parfois habitué depuis longtemps à des prothèses manuelles optiquement rudimentaires du type soleil / nuages / nuit).

Mais le changement le plus fondamental touche à l’identité psychologique de l’objet, à sa fonction symbolique et à sa dimension fantasmatique. Donc aux mythes, à l’imaginaire et aux usages associés à la médiation visuelle que la technique inédite renouvelle et impose par-delà ses capacités d’archivage et d’autorégulation considérablement augmentées. Le changement de qualité sensible induit par cet appareil porte sur la modification sensorielle et sémantique du rapport de l’œil et du corps à l’espace vu. La relation du sujet à l’acte photographique en est changée, en même temps que le sens de son geste, de son projet, et de son objet.

En lieu et place du viseur traditionnel, l’écran ouvre un espace de vision jusque-là inconnu tant par sa taille et sa nature que par son optique. De Niepce ou Nadar à Doisneau ou Cartier-Bresson, la perception, axiale, était restée focalisée, canalisée en profondeur, par le modèle visuel séculaire. Avec l’écran, fenêtre et non plus trou de serrure, le rapport oculaire entre l’homme et le monde, inscrit dans une autre dimension esthétique par cette nouvelle technique, autorise une tout autre perception de l’espace. Non plus visée mais vision, c’est une perception non plus axiale mais frontale, panoptique, ouverte, de balayage. Et avec elle, toute change : l’usage de la prothèse, outil ou instrument, mais aussi le geste et la posture, comme le traduisent des comportements nouveaux. Loin de se resserrer sur un lieu ou un individu, sur un référent isolé ou un acteur singulier, voilà que le regard embrasse, court et se disperse, ne « se glisse » plus, pronominalement, mais glisse à la surface, coule, roule, se répand, traverse, parcourt, erre, passant outre les arrêts ou les pauses imposés par le principe de la capture, déborde et franchit les frontières imposées par la technique précédente. En même temps, l’œil cesse d’être astreint, via l’œilleton ou le viseur, à un contact septique avec la machine : cette « greffe » autrefois obligée est une osmose qui n’a plus lieu d’être. L’écran (ACL ou autre) libère du même coup le photographe d’une dépendance qui, au surplus, exposait la cornée et les paupières à des poussières et autres risques à l’origine de possibles complications ophtalmiques. Mais en proposant ainsi, au choix, ces alternatives visuelles, l’hybride est aussi et surtout un appareil de transition entre deux façons de voir et, par là, entre deux mondes, deux manières de construire l’espace.

Au rituel du regard éborgné — un œil cligné, l’autre ouvert mais ne pouvant que viser à travers un minuscule trou de lumière qui n’est au fond qu’un hublot — se substitue donc un usage nouveau, celui d’un regard détaché, yeux grand ouverts selon un mode de vue binoculaire distant de l’appareil, sans contact avec aucun viseur. Au lieu de regarder le monde à travers un lorgnon proche de ce que peut simuler notre main recroquevillée, orientant le regard comme dans un tube de longue-vue, on parcourt maintenant l’étendue dans les limites changeantes d’un geste de cinéaste qui, les pouces contre les index, forme un rectangle transportant le regard sans obliger à rien cibler de particulier au sein de l’espace qu’il parcourt et tente d’englober dans son ensemble, en s’en « mettant plein la vue ».

Ainsi, toute une gestuelle, à la fois somatique et culturelle, et proprioceptive aussi, est en jeu derrière cette mutation qui métamorphose la réalité posturale de l’acte de photographier. L’appareil hybride, avec son écran, invite à rompre (à l’occasion) avec le regard orienté et discriminateur qui ne bougeait que dans l’espoir d’atteindre, de localiser et d’isoler une image — un fragment —, de l’extraire de la continuité du réel, de son « tissu ». Cela au profit d’une vision qui englobe des deux yeux et finalement cadre son objet — un objet désormais fait de lignes, de frontières, d’horizons et de totalités et non plus de points ou d’éléments isolés, discrétisés : un objet fait non plus de centres mais d’alentours, non plus de noyaux mais de limites et de périphéries, de seuils, de bords, de perspectives et d’environs — non plus de lieux mais de milieux. En quête, donc, d’un espace où inscrire l’objet dans un contexte, une continuité, dans le monde, intégré à un territoire et non plus soustrait, extrait, dés-intégré.

L’usage est parlant. Dans un premier temps, l’utilisateur d’un appareil hybride a hésité, n’usant de l’écran que, par exemple, pour récapituler après coup ses prises de vue « à l’ancienne ». Puis, très vite, il a délaissé le viseur au profit de l’écran, l’œilleton devenant une sorte d’organe de secours, voire mort ou atrophié, telle la troisième paupière, transversale, de l’oiseau nocturne, du chat ou du lézard, disparue chez nous faute d’utilité. Vestige d’une vision obsolète, le viseur n’est bientôt plus que l’outil d’une vue supplétive en cas de défaillance improbable de l’écran. Car dans un second temps, la plupart des utilisateurs ont franchi le pas, passant à l’écran seul, soit en n’utilisant plus la bivalence optique de l’hybride (au point d’en oublier la touche EVF/LCD), soit en choisissant l’écran, celui de la « tablette » ou du « smartphone », instrument plus petit qui est au fond dans l’histoire de la photographie, outre la matérialisation du geste du cinéaste, un appareil compact qui est au numérique ce que le Minox fut à l’argentique : un outil discret, d’espion, preuve que le changement de support (et de modèle optique) n’inhibe pas les anciens usages photographiques, ancestraux, du voyeur qui « saisit », « prend » et « surprend », gestes qui sont toujours ceux du chasseur-cueilleur voleur d’images.

- Note de bas de page 20 :

-

R. Barthes, La chambre claire, op. cit. – p. 23.

Mais l’important est que désormais l’optique est résolument post-cyclopéenne. On rompt là avec la divagation, le batifolage d’un œil seul, qui butine, scrute et isole, viole et vole selon un trajet aléatoire de cueillette. La perspective s’impose à nouveau, avec désormais, techniquement, la perception de la structure du champ où se trouve l’objet, ce qui est la définition même de la perspective. L’objet est donc maintenant perçu selon sa position dans l’espace global. L’atavisme de la capture n’est pas annulé pour autant. Mais aux vieux fantasmes du vol (de la vie, de l’être, de ses couleurs) et de l’embaumement de l’objet photographié (« proie » immortalisée, « cette chose un peu terrible, dit Barthes, qu’il y a dans toute photographie : le retour du mort »20), se superpose, avec l’écran, un nouveau regard, un vécu transformé de la vision. Car ce regard mobile, sans œilleton ni œillère, est ouvert sur le vaste monde, l’immense, l’illimité. L’écran est la prothèse d’une agoraphilie visuelle englobante, dont la circulation quasi aérienne est fort éloignée des sinuosités de l’œil solitaire traquant les « détails » signifiants du réel et de la société depuis sa lucarne.

Par-delà le support, la vue change, préférant à présent le survol au vol et le dédoublement du monde à sa fragmentation : non plus capter en séparant ou divisant, mais reproduire le tout. Qu’est-ce à dire, sinon qu’en photographie s’achève, comme dit encore Barthes, le règne optique du sténopé (du grec sténos, « étroit »), du regard qui « limite, encadre et met en perspective ce qu’il veut “saisir” (surprendre) ». S’y substitue le règne du panopé — de pan, pantos, « tout », (plus fort que holos, comme dans hologramme), étymon à l’origine de panorama, panoptisme et de panavision au cinéma. La technique grand écran, concurrencée par la « vistavision » et autres avatars d’un délire visuel agoraphile, cinématographique et photographique, annonçait dès les années 1960, un désir de débordement du cadre, une manière de voir les choses en plus grand, comme y conviera en 2017 ce slogan publicitaire pour un smartphone : « Do bigger things ». Qu’on pense à ce propos au film La conquête de l’Ouest, à son filmage triple, en 70mm, et à sa projection sur un écran géant semi-circulaire (en 210mm) au Gaumont Palace, à Clichy, en 1962, offrant une « image totale », quasi enveloppante, dont les effets d’immensité rompaient déjà avec tous les précédents, bien avant La Guerre des étoiles (1977).

Comme dans le ciel noir sans fond des galaxies, on ne focalise plus (sauf quand on cherche à atteindre une destination très lointaine en vitesse supra luminique), ni n’encadre. C’est l’effet immédiat que produit l’usage de l’écran sur la vision du monde : une sorte d’apesanteur de l’œil détaché de toute visée précise. Une fluidité du regard. Une liberté de vue, qui circule dans une sorte d’équivalence spatiale immédiate et sans limite entre l’image et le réel. Le réel et son double. Un « décadrage ». Une mobilité libérée, celle d’un œil émancipé, d’un œil flottant dans un espace ouvert, continu et panoramique, comme s’il était sorti de son orbite.

- Note de bas de page 21 :

-

Au sens entendu par Edward T. Hall, qui théorise ce changement dans La dimension cachée (1966), trad. Paris, Seuil, 1971.

- Note de bas de page 22 :

-

Cf. J.-D. Urbain, Au soleil. Naissance de la Méditerranée estivale, Paris, Payot, 2014, chap. IV.

On a là un changement de monde sensoriel21 qui est un peu à la photographie ce que fut le passage de la baignade à la nage au sein de la culture balnéaire22. Nous faisons référence à la modification d’un usage somatique en milieu aquatique qui eut pour effet de transporter le sujet d’une expérience initialement hantée par le péril de submersion à l’expérience d’une apesanteur libérant le corps et substituant à la peur de couler la joie de flotter. De façon analogue, on assiste aujourd’hui au transport du sujet d’une expérience visuelle focalisée à une expérience panoptique et dynamique : celle d’un regard libéré. Mutation phénoménologique du sentir, ici dans le rapport à l’eau, là dans le rapport au monde. L’un se plonge, l’autre flotte. L’un coule, l’autre pas. L’un vise, l’autre vole…

2.2. Une vue exorbitée : le désir de totalité

- Note de bas de page 23 :

-

Voir cependant les études de Guy-Michel Cogné, « La photo au smartphone », Chasseur d’images, 382, 2016, et de Pierre-Marc Biasi, Le troisième cerveau. Petite phénoménologie du smartphone, Paris, éditions du CNRS, 2018.

Voyons maintenant comment, en termes sémiotiques, on peut synthétiser les valeurs et les modifications de sens apportées par le bouleversement technique de l’écran, tactile de surcroît (pour zoomer : agrandir ou réduire l’image, il suffit de le toucher de deux doigts qu’on éloignera ou rapprochera). Cette révolution n’a encore été que peu interrogée quant à ses effets pratiques, et moins encore psychologiques et esthétiques23.

- Note de bas de page 24 :

-

Cf. Michel Conan, « Découverte et invention du Yellostone », in id., Protection de la nature. Histoire et idéologie. De la nature à l’environnement, Paris, L’Harmattan, 1985, p. 175 sq.

L’apparition de l’écran affecte pourtant, outre le vécu de l’acte et le sens du geste, la posture même du photographe, qui, équipé de sa tablette ou de son smartphone, semble désormais se déplacer tel un peintre sans palette (ou un cinéaste sans caméra), déambulant avec un cadre vide tenu à bout de bras, à travers lequel il regarde le monde en transparence, sans obstacle ni intermédiaire. Les rôles se brouillent. On croirait presque assister à une réinvention, par le photographe contemporain, de la promenade champêtre et pittoresque que pratiquait l’aristocrate anglais vers la fin du XVIIIe siècle, un tableau sous le bras, en quête de coïncidence entre la peinture et le paysage24. On pense aussi au célébrissime tableau de Magritte, « La condition humaine I » (1933), qui résume à sa manière le fantasme récurrent d’un recoupement idéal entre image et réalité, entre les images et les choses. Un désir de totalité visuelle, un songe de continuité et de confusion par superposition de l’icône et du référent. Un embrassement. Un panoptisme, qui se situe à l’opposé de la fragmentation et de la discontinuité à l’origine de l’acte photographique traditionnel.

Soulignons qu’on ne cherche ainsi ni à opposer irréductiblement deux regards, le monoculaire qui cible et tire, au panoramique qui englobe et embrasse, ni à engager un vain débat sur la qualité respective de ces regards, au nom de l’acuité de l’un ou de l’agilité de l’autre. Ce qui importe, c’est la partition visuelle du monde provoquée par un bouleversement a priori purement technique et pratique mais qui modifie à la fois la perception, l’imagination et les projets du photographe, et finalement le vécu esthétique de la photographie.

Ce qui change n’est rien moins qu’une façon de vivre ce qu’on voit. Certes, la photo conserve son pouvoir de rétention, mais en marge de cet aspect « magique », voir à travers un écran et non plus une lentille rompt avec un standard de perception, une norme visuelle — avec le regard de Polyphème. Avant l’écran, on pouvait déjà, bien sûr, techniquement, dépasser le « handicap » de la vision monoculaire, face à un paysage par exemple, en équipant son appareil 24x36 (hybride ou pas) d’un objectif grand angle. Mais cette perspective forcée, qui produit sans aucun doute un effet de profondeur et de vastitude remarquable, entraîne en contrepartie des déformations non moins spectaculaires sur les objets proches, tels ces visages de premier plan défigurés, façon Francis Bacon. Le comble de l’anamorphose est atteint avec le « fish-eye », objectif à très courte focale — ou quand Polyphème (fils de Poséidon, il est vrai) s’équipe d’un œil de poisson pour voir plus large encore, à 180° ou davantage.

- Note de bas de page 25 :

-

D’après Anatole Bailly, Dictionnaire Grec/Français, Paris, Hachette, 1950, p. 1788.

- Note de bas de page 26 :

-

Cf. J.-D. Urbain, « La trace et le territoire », Actes Sémiotiques, 117, 2014.

- Note de bas de page 27 :

-

Ou panopté, si on veut rester au plus près de panoptique, dérivé du néologisme panopticon forgé par Jeremy Bentham (1791).

Par définition, le sténopé, associé à l’idée d’espace, qualifie un passage étroit, un défilé ou l’entrée d’une caverne par exemple, un détroit ou un bras de mer, ou encore une portion, une parcelle de terrain25. D’une façon générale, sténos renvoie à l’idée de fragment, de fraction ou de morceau et, spatialement, à celle de lieu — point, noyau ou centre, voire détail — par opposition à l’idée de territoire, qui concerne la totalité, l’ensemble, la ligne ou la frontière qui entourent, ou encore l’indivision26. Le lieu s’atteint ; le territoire se traverse ; et le photographe, en fonction du choix de ses prothèses, ne procède pas autrement vis-à-vis de l’espace. Soit il le vise, soit il le parcourt. Ou bien il cible un de ses lieux, ou bien il arpente son territoire. En contrepoint, on l’a vu, l’idée de panopé27, « totalité, multiplicité, ensemble », implique un vécu de l’espace non plus fait d’endroits mais d’étendues. D’où deux modèles de perception et deux techniques photographiques correspondant à ces modes de vision. La vision focale est structurellement plus portée sur le lieu, l’endroit, le détail, le fragment, la scène ; l’autre, panoramique, est plus portée sur l’étendue, le territoire, la vue d’ensemble, le site. La limite n’est certes pas étanche, ni entre ces deux formats esthétiques de l’espace ni entre leurs objets photographiques de prédilection. Mais un seuil de sensibilité ne les sépare pas moins par une ligne de démarcation qui découle des options visuelles que l’outil lui-même tend à imposer.

L’appareil 24x36 reflex et son viseur (avec ou sans fish-eye) apparaît ainsi plutôt comme un outil du lieu, tandis que la tablette (ou le smartphone) semble davantage être celui de la vue d’ensemble. Quant à l’hybride, il se situe à mi-chemin de ces optiques complémentaires, son ambivalence permettant le va-et-vient d’un monde à l’autre. Cela ne signifie pas que chacun de ces appareils soit réductible à une seule fonction visuelle, comme s’ils étaient spécialisés par leur objet. De par leurs différences techniques, ils renvoient pourtant à deux imaginaires de la pratique bien distincts. Il y a celui du chasseur traquant la scène unique, le détail isolable, amateur de fait divers ou témoin d’un quotidien aux signes dispersés. Le célèbre Baiser à l’hôtel de ville, de Robert Doisneau, illustre parfaitement le regard qui discrimine, discrétise, prélève et décale, hors du flux de la réalité, des unités discontinues, qu’elles soient ordinaires ou exceptionnelles. Quant au second mode, il doit sans doute beaucoup à un peintre comme Robert Baker (1739-1806), inventeur du « panorama », idée qui lui serait venue à l’occasion d’une promenade sur les hauteurs d’Édimbourg : représenter en un tableau à 360° une vue ininterrompue de la ville, reproduire en synchronie, à partir d’un point de vue surélevé, la réalité dans sa continuité. C’est là un idéal ou un projet de vue d’ensemble que le cinéma réalisera par le mouvement de caméra mais aussi que tablettes et smartphones réactivent aujourd’hui, voire réinventent à leur façon.

Ainsi passe-t-on de la chambre obscure à la clarté des sommets. De la sombre caverne à la lumière des cimes. Du berger borgne au promeneur céleste. De la vue terre-à-terre et limitée du cyclope depuis son antre à celle, aérienne et globale, du dieu de l’Olympe observant le monde entier depuis sa montagne… Ou, autre analogie encore, ainsi passe-t-on de l’univers fermé de Thésée, errant dans les couloirs aveugles du labyrinthe, à celui, ouvert, d’Icare, s’élevant vers la clarté et contemplant d’en haut toute la réalité. On sait que l’histoire finit mal. Mais si elle ne fait pas vivre son homme, qui périt de cette illusion, du moins nourrit-elle notre imaginaire et ses fantasmes d’absolu, dont celui qu’inspire un désir de totalité.

- Note de bas de page 28 :

-

Au sens donné par Jean-Marie Floch à ce type de valorisation du produit dans le cadre de sa typologie des valeurs de consommation. Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes les stratégies, Paris, P.U.F., 1990, pp. 126 sq.

Le discours marketing ne s’y est pas trompé. La communication publicitaire prend acte de ce glissement mythologique de l’outil photographique. La « valorisation existentielle »28 de l’appareil change radicalement de référence utopique dans les discours de promotion. La rhétorique n’est plus celle du « regard perçant » et de la « rage de voir » de jadis, baroudeuse et fusionnelle, du photographe ne faisant qu’un avec l’appareil. Maintenant, c’est l’appareil qui ne fait qu’un avec le monde, tel le tableau de Magritte avec le paysage. Le photographe, désormais distant de l’outil, en use plutôt comme d’un calque. L’appareil est devenu un instrument de duplication et non plus de prélèvement : une vitre sensible de reproduction immédiate dressée entre soi et le réel, tel un bouclier transparent tenu à bout de bras.

Ce bouclier est encore une arme, mais pas de chasse — plutôt d’observation. L’outil ne pointe ni ne vise mais tente de cadrer (non d’encadrer) et de saisir un tout. Non un extrait de la réalité, si vaste soit-il, mais sa continuité. Inscrit dans une nouvelle relation esthétique au réel, le photographe ne découpe plus le monde. Il le parcourt des yeux, sans pause. Et communiquant de fait une autre émotion, il s’attache (sans bien sûr y parvenir) à ne plus rompre le monde, ne plus le morceler.

Entre l’homme, l’espace et l’appareil, on change donc bien, outre de modus operandi, de modus vivendi. Entre l’Operator et le Monde, ce n’est plus le même drame qui se joue car l’écran, l’Operans, fait de l’Operator un Spectator aussi — et réciproquement ! Le monde ne se « dévore » plus de la même façon. On ne le butine plus ni ne le picore d’un œil intrusif de reporter sans-gêne, d’archéologue profanateur, d’ethnologue indiscret ou de chasseur-cueilleur en vacances. On ne l’émiette plus. On ne le traque plus. On veut l’embrasser, l’étreindre, l’englober, le protéger, l’envelopper, voire s’y fondre, de loin sans doute, mais toujours en aspirant à percevoir son unité, sa continuité, et à les recréer. Des deux yeux. Hors des ténèbres d’une étroite cavité.

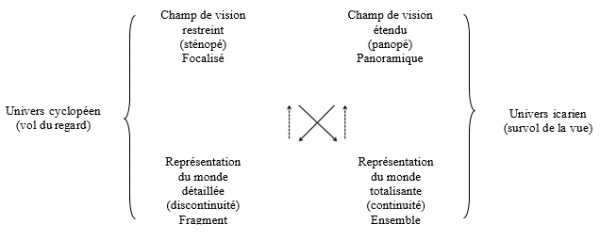

2.3. Entre terre et ciel, quelques catégories sémantiques

Faisant écho à une rupture radicale de l’usage et de son horizon, les « valorisations existentielles » de l’appareil photographique, changeant du tout au tout avec ce passage du viseur à l’écran, via l’hybride, évoquent donc deux mondes visuels aux phénoménologies opposées. Cela peut se résumer par une catégorie sémantique de base — sténopé vs panopé —, à laquelle s’en sont superposées bien d’autres au fil de notre propos : local vs global, focus vs panorama, lieu vs site, détail vs totalité, point vs cadre, fragment vs ensemble. Ce à quoi s’ajoutent des isotopies spatiales figuratives du type serrure vs fenêtre, antre vs altitude, labyrinthe vs ciel, terrestre vs céleste, caverne vs sommet — mais aussi d’autres, actorielles, illustrant la posture du sujet selon qu’il est du premier monde ou du second, sujet mythique ici (Thésée vs Icare, Polyphème vs Zeus) ou bien, là, anonyme (chasseur vs promeneur, scrutateur vs contemplateur).

Ces dernières isotopies n’appellent pas de commentaires, si ce n’est que les termes manquent pour qualifier ce clivage phénoménologique. Elles ne font que rappeler l’antagonisme entre le paradigme cynégétique traditionnel (avec son actant terrien, chasseur légendaire ou commun, et son rapport à une réalité qu’il traque) et le paradigme panoptique qui oppose au précédent un désir de totalisation (avec son actant aérien au regard éloigné qui s’attache à survoler, embrasser et reproduire la continuité du réel). D’où l’univers sémantique général schématisé ci-après. Il résume le clivage des polarités optiques (et les univers visuels corrélatifs) sous-jacent à la nouvelle partition technique de notre pratique de la photographie, et par conséquent à la fin non pas d’un modèle (et d’un mythe) mais de son règne sans partage.

Deux considérations s’imposent pour qu’on ne se méprenne pas sur l’interprétation de cette schématisation. D’une part, s’il s’agit bien de la fin de la domination exclusive d’un paradigme, ce n’est aucunement de la fin du paradigme lui-même qu’il s’agit : ni de la fin de sa structure et de son concept (cyclopéen), ni de la disparition de sa substance (au contraire, ledit concept a su parfaitement intégrer en temps utile le passage de l’argentique au numérique), et pas davantage de la fin d’un système de valeurs ou d’une norme axiologique associée à l’usage de ce concept et de fait imposée par son modèle actantiel (cynégétique). Si le schéma ci-dessus (comme toute schématisation de ce type) oppose deux régimes, il n’exclut en rien leur coexistence, ni l’interrogation sur les manières dont, le cas échéant, ils peuvent se combiner.

Précisons, si besoin est, que, de toute évidence, on ne saurait réduire ni amalgamer le nouveau concept (icarien) à la photographie aérienne, qui a son histoire propre, notamment militaire (depuis les années 1915) et géographique. Si « icarienne » soit-elle, la photographie « vue du ciel », avec ses innombrables et médiatiques avatars, n’est nullement incompatible avec le paradigme cyclopéen dès lors qu’il s’agit d’identifier des cibles d’un point de vue géostratégique (et souvent guerrier). Là encore, on voit que si le modèle distingue et même oppose deux paradigmes, il n’exclut en aucune manière, bien au contraire, la possibilité d’analyser comment ils en viennent, dans divers contextes, à se superposer ou à se combiner.

L’icarien — s’il n’est qu’aérien —, n’exclut donc pas le cyclopéen. Dès lors que Polyphème a des ailes, le chasseur se transporte dans le ciel, voilà tout ! Et l’acuité panoramique qu’il gagne en s’élevant n’abolit pas sa vigilance chasseresse. Autrement dit, la « délivrance de Polyphème » ne saurait être celle que procure le poste surélevé du mirador, du belvédère, du vista point, de la Montgolfière, de l’avion ou de l’hélicoptère. L’altitude n’est qu’une variante (verticale) de la distance en tant que condition propice non plus à la saisie de sites particuliers mais à la perception de continuités et de fluidités transversales qui vont et viennent, à rebours de ce que peut capter un regard viseur qui s’arrête, et scrute, puis découpe et fixe : « épingle », comme le collectionneur de papillons.

3. Polyphème, Icare et le Troisième regard

Afin de mesurer, outre l’impact psychique de l’écran, l’ampleur esthétique des effets induits par le passage du « petit trou » obscur du reflex à la « fenêtre » lumineuse de l’écran numérique, et par là, pour apprécier le changement qualitatif d’attitude, de stratégie, d’échelle, de vécu esthésique et d’imaginaire provoqué par cette rupture, nous finirons par une comparaison, à partir d’un paysage dit « anamorphotique ».

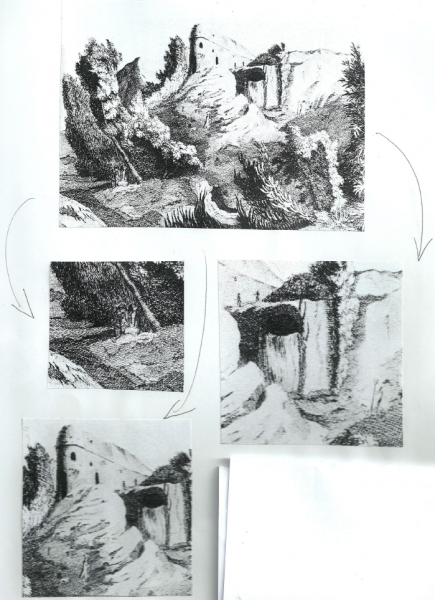

Claude Fortier, gravure (1810-1820)

3.1. Deux lectures pour une vanité

- Note de bas de page 29 :

-

Reproduit in Jurgis Baltrušaitis, Anamorphoses. Les perspectives dépravées, Paris, Flammarion, 1984, p. 123.

Le paysage ci-dessus est une œuvre de Claude Fortier29, une gravure qui date des années 1810-1820 et que ce commentaire accompagne :

Le temps qui détruit tout donne à tout l’existence,

Des débris que tu vois j’ai reçu la naissance…

- Note de bas de page 30 :

-

Ibid., p. 124.

Comme le note Jurgis Baltrušaitis, ce commentaire « rappelle la vanité et la constante transmutation des choses »30. « Vanité » ? En l’occurrence, un genre pictural qui, au XVIe et surtout au XVIIe siècle, s’attache à évoquer la finitude de l’homme et le caractère éphémère de la vie. Le crâne en est le motif emblématique, souvent accompagné d’un sablier, de piles de pièces d’or renversées, d’une fleur fanée, de fruits mûrs ou pourris, d’un papillon ou d’une bougie, autant de symboles à même d’exprimer la réalité et les illusions de notre existence, brève comme la fleur ou le papillon. De fait, le paysage de Fortier est une vanité, mais revisitée et reformulée selon l’imagerie de la peinture « ruiniste », qui substitue à partir du XVIIIe siècle la ruine au crâne, le vestige au squelette, et le décor au corps. L’évocation métonymique de la vie et de la mort se métaphorise alors à travers un pittoresque sauvage où le rudéral le dispute à l’aride et la mélancolie du monument délabré aux décombres d’édifices antiques, façon Hubert Robert. La gravure de Fortier se donne à lire selon ce transcodage.

Scrutons ce paysage dans ses détails.

On distingue bientôt les premiers signes figuratifs de cette transposition. On peut d’abord isoler la maison abandonnée dominant un site pittoresque. C’est la ruine, un habitat vide, qui dans le contexte de cette vanité paysagère est le valant pour du crâne habituel. Puis il y a la chute d’eau, qui sort des ténèbres d’une grotte. Son écoulement, symbole du temps qui passe, remplace celui du sable. C’est donc du truchement du sablier traditionnel qu’il s’agit. Ensuite, notons l’aridité du lieu, avec cette butte rocheuse et ravinée que surplombe la ruine ; et, à droite de la chute, la paroi vertigineuse d’une falaise nue. Enfin on remarque que la minéralité de ce relief hostile, décharné et pierreux, lisse comme l’os (dont la nudité fait écho à l’austérité des vanités du siècle classique), est au surplus envahi par une végétation dont l’arborescence désordonnée est l’indice d’une nature sauvage abandonnée, où l’homme est rare, isolé, voire égaré, à l’instar des silhouettes minuscules qui se découpent au-dessus du trou béant ; et c’est de là qu’enfin la cataracte du temps qui passe jaillit pour s’écouler dans un vide où son cours semble se perdre comme l’eau dans le sable du désert.

Le repérage de ces signes dispersés procède d’une chasse sémiologique menée conformément à une convention, à un code esthétique, dont la connaissance (et celle de son lignage artistique) conditionne leur mise en convergence sémantique au titre d’avatars analogiques du thème de la vanité : la vie, la mort, le temps. Il en résulte un corpus composé d’une suite de focalisations identifiant et articulant entre eux des symboles particuliers collaborant à un projet de sens général. C’est pourquoi cette démarche exploratoire, qui traque, découpe, puis réunit entre elles des icônes élémentaires éparpillées dans l’image est, outre une collecte, un assemblage d’unités dont le regroupement révèle la cohérence d’un système symbolique.

- Note de bas de page 31 :

-

R. Barthes, La chambre claire, op. cit., p. 48.

Cette étude aurait pu être entreprise tout pareillement par un Operator en pleine nature, via le viseur d’un reflex déterminant son choix, le photographe zoomant ici sur telle singularité, ou visant là une aspérité significative du réel. Côté Spectator, la posture est aussi possible face à n’importe quelle image, même sans acuité particulière mais avec un souci de compréhension. C’est en fait le cas dès qu’un récepteur en vient à scruter une œuvre avec attention, qu’elle soit peinture, gravure, dessin, film, photographie, ou le monde naturel lui-même. Ce stade de perception détaillée, en intelligence avec l’art et le projet de l’auteur, correspond, nous semble-t-il, à ce que Barthes nomme le studium31.

- Note de bas de page 32 :

-

Ibid., pp. 49 sq.

Mais on peut aller plus loin dans la fragmentation du monde visible, qu’il soit empirique ou représenté. Un regard analytique saura toujours décomposer la réalité, la diviser en lieux, traces et points de plus en plus ténus, à la limite quasi imperceptibles. C’est alors du punctum selon Barthes qu’il s’agit32. Un autre gisement de signes est là, potentiel, mais dont le déchiffrement, en harmonie ou non avec la précédente interprétation, ne sera plus corroboré par des références symboliques établies, conscientes ou conventionnelles. Perception et signification deviennent dès lors bien plus incertaines, labiles, voire improbables, donc contestables, parce qu’éloignées (ou même en dehors) du code commun des conventions, si bien que leur rencontre avec les « intentions de l’auteur » (cette reconstruction qui permet de remonter jusqu’à l’Operator) n’est plus assurée. Tout au plus pourra-t-on déceler quelque possible désir, lapsus ou projet inconscient, un dessein occulte de l’auteur ou le sens intime d’un geste spontané, coup de pinceau, de crayon, figure ou angle du cliché, tout cela ne délivrant qu’un message hors contrôle.

3.2. Unité, continuité et globalité : décor, scène, récit

- Note de bas de page 33 :

-

Blow up, film de Michelangelo Antonioni (1967), d’après une nouvelle de Julio Cortazar.

Muni de ces distinctions, revenons au paysage de Fortier. En zoomant davantage, on découvre, en bas à gauche, au pied d’un arbre penché, un couple assis sur le sol (un peu comme dans Blow-up quand le photographe, qui vient de prendre dans un parc un couple d’amants à son insu, découvre par hasard, en agrandissant ses clichés en laboratoire, la présence jusque-là imperceptible du cadavre d’un homme enfoui dans un buisson obscur33). La scène évoque un rendez-vous galant, une scène amoureuse : c’est la vie à ses débuts, sentimentale. Puis, en regardant de très près, au centre du paysage, on identifie un homme et son chien (« petite tache » jusque-là non repérée) ; ils se sont aventurés sur la butte rocheuse comme pour rejoindre les hommes minuscules, déjà évoqués, qui ont atteint les hauteurs et sont prêts à passer au dessus de la cataracte. C’est un point culminant : la vie au sommet, une scène de succès. Enfin, face à la chute d’eau, redescendant de la montagne, troisième et dernière scène, on voit un homme, seul, en contrebas de la cascade, de l’autre côté du cours d’eau, tenant une grande canne de marche, bâton de vieillesse ou de pèlerin. Il est passé sur l’autre rive. C’est la dernière étape du cours de la vie relatée par ce paysage parabolique : une scène de fin, celle de l’ultime solitude, en attendant la mort.

S’ajoutant au premier repérage des symboles dispersés dans l’espace — indices conventionnels typiques du genre vanitas, avec un système d’équivalences iconiques non moins convenu pour les variantes (ruine = crâne, chute d’eau = sablier, arbre mort = fleur fanée, pierre = os, etc.) —, voici donc identifié, par un autre regard, le fil d’une intrigue composée d’une suite de scènes formant syntagme — un récit. C’est reconnaître la présence non plus de repères thématiques qui, disséminés dans un paysage allégorique, font tous écho à la même idée (celle du temps qui passe inexorablement), mais d’une série de situations qui forment un enchaînement narratif , comme une « onde » romanesque traversant de ses épisodes la représentation d’un espace jusqu’ici perçu comme descriptif, avec l’agrégation pittoresque d’unités symboliques discrètes fédérées par un sens commun que répète chacune d’elles.

- Note de bas de page 34 :

-

Dans sa typologie des formes narratives picturales Erwin Panofsky appelle « rotative » celle qui consiste à représenter plusieurs scènes successives en une seule image, par opposition à la « monoscénique » (une scène, une image), à la « simultanée » (plusieurs scènes synchrones, une image) et à la « sérielle » (plusieurs scènes, plusieurs images). Cf. Essais d’iconologie (1939), Paris, Gallimard, 1967.

Cette séquence narrative qu’on découvre est composée d’une suite de scènes unies par la continuité d’une histoire qui va de la situation initiale de l’amour (le rendez-vous) à la situation finale de la mort (la descente, le déclin, la solitude, la vieillesse), via une transition ascensionnelle (géographiquement et socialement parlant), continuité qui re-structure cette image en ajoutant à la mosaïque allégorique du décor la transversalité d’une diégèse. Un scénario en forme de ∩, tracé en boucle (bas /gauche —> haut /centre —> bas /droite) et assez balisé pour que l’œil puisse y lire un itinéraire qui n’est autre que le trajet stéréotypé d’une vie, raconté sur un mode « rotatif »34.

- Note de bas de page 35 :

-

Cf. J. Baltrušaitis, Anamorphoses, op. cit., pp. 91-112.

Ayant parcouru et déchiffré ce paysage en projetant sur lui un premier puis un deuxième regard, on pourrait en rester-là. De fait, la reconnaissance de tous ces éléments, leur discrimination, leur décodage et leur mise en cohérence, thématique puis narrative — un décor saturé de métaphores, augmenté d’un programme narratif — ne suscitent-ils pas chez le Spectator un sentiment de compréhension somme toute suffisante ? Mais ce paysage est dit anamorphotique — ce qui veut dire que par déformation de son signifiant, il cache, en plus, un message crypté, tel le crâne de la vanité dans le tableau de Holbein, Les Ambassadeurs35. Et il est vrai qu’il y a un message crypté dans le paysage de Fortier.

- Note de bas de page 36 :

-

Cf. Daniel Arasse, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, 1992, pp. 246 sq.

Le terme d’anamorphose semble pourtant inapproprié. Le cryptage ne procède pas ici de la déformation optique du motif mais de son brouillage par la substitution à chaque partie de l’ensemble d’une unité figurative faisant sens par elle-même. Quand une figue fendue se fait bouche, qu’un nez se fait poire, ou un œil grain de raisin, ce procédé se nomme arcimboldisme, du nom de Giuseppe Arcimboldo, peintre du XVIe siècle qui, comme on sait, exécuta de nombreux portraits selon ce principe fondé sur une « double figuration », donc une double lecture36. Cette dualité permet au Spectator de voir les choses à deux niveaux : celui des éléments, des parties, et celui du tout résultant de leur assemblage. Les éléments sont en l’occurrence associés les uns aux autres dans les limites du modèle anthropomorphe — visage, buste ou davantage —, mais chaque élément conservant en même temps sa qualité figurative propre.

- Note de bas de page 37 :

-

Cela contrairement à la fois aux images pseudo secrètes, parodiques, qui paradoxalement s’exhibent, aux images rhétoriques qui se nient parce que, réellement clandestines, elles ne veulent pas être reconnues, enfin à des images non intentionnelles qui se récusent, tel un lapsus ayant échappé au contrôle de l’émetteur. Cf. J.-D. Urbain, « La crypto-image — ou les ruses de la communication figurative », Degrés, 69-70, 1992.

Chez Fortier, plus que d’un tel brouillage par anamorphose, il s’agit d’une obstruction visuelle par parasitage : chaque élément vient perturber la lecture de la figure globale en attirant l’attention sur sa particularité locale. Toutefois, l’image d’ensemble ainsi dissimulée est faite pour être découverte : sa vocation est d’être trouvée pour illustrer le commentaire, comme dans une image d’Épinal. C’est pourquoi on rangera ce type d’énonciation crypto-iconique dans la catégorie des images secrètes didactiques. Non explicites, elles n’en sont pas moins intentionnelles et attestées, voire signalées, leur révélation étant un aboutissement pédagogique espéré37. Or, si on regarde ce paysage à nouveau — avec le recul nécessaire —, on verra que l’édifice culminant est un nez, que le trou béant de la cataracte est un œil (l’eau en est le blanc et le noir, la pupille), que la falaise est un front, que la frondaison abritant le rendez-vous galant est une barbe, que le petit chemin creux figure un lobe d’oreille et la végétation de premier plan, des cheveux. Le tout est le profil d’un homme mort, gisant bouche ouverte (figurée par un vallon) avec, à droite, une broussaille-moustache et à gauche un monticule-menton…

Il y a bien ici une image sous l’image, un visage sous le paysage… Il y a donc bien aussi une autre vision possible, une troisième, au-delà des vues analytique et diégétique, l’une s’arrêtant aux détails, l’autre au récit. En sus, il y a la vue d’ensemble, globale — celle-là même que rappelle et au fond propose d’emblée, potentiellement, l’écran, tandis que le viseur l’inhibe, la rend impossible en collant l’œil à sa lorgnette comme derrière un judas, à l’affût d’un objet singulier, isolable, ou d’une piste à suivre.

3.3. Leçon d’esthésie : après Arcimboldo

Il serait oiseux de prétendre que dans tout photographe panoptique sommeille un Arcimboldo et qu’il faudrait dès lors chercher derrière chaque photo une autre image qui serait celle de la littéralité, donc du sens « vrai ». Belle utopie esthétique et iconique ! (mais aussi mythe tenace alimentant les délires « ésotériques » et les paranoïas du complot). Certes, la dimension citationnelle de toute image pourrait la fonder, mais la pratique intentionnelle de la photographie, qu’elle soit artistique ou autre, la conteste en permanence, que ce soit au nom de la créativité du photographe, de l’originalité ou de l’historicité de l’objet photographié, de la maladresse, du hasard ou de l’accident. Il y a pourtant une leçon à tirer de l’arcimboldisme, genre qui n’est pas seulement affaire d’histoire de l’art et de tromperie de l’œil. Elle relève également d’une anthropologie du regard, de ses usages et de ses ruses, mais aussi de ses limites et de ses dysfonctionnements. Et, l’appareil à photo, prothèse technique de ce regard multiple est, à travers son concept et ses mutations, un informateur de choix pour cette anthropologie.

A bonne distance du fantasme d’une image secrète, qui serait à tout coup embusquée sous l’image manifeste, la vraie leçon à tirer est d’apprendre à se méfier du piège des détails. Non pas tant de leur sens que du confort procuré par leur vue rapprochée. De la commodité et de la satisfaction qu’il y a à les distinguer clairement, ce que favorise encore leur grossissement en permettant de les voir même de loin. S’il faut s’en méfier, c’est que donner la primauté à la quête du détail joue au détriment du reste. De fait, si la vue rapprochée révèle, elle cache aussi. Elle croit fouiller, révéler, pénétrer au cœur des choses et dévoiler l’essentiel en trouvant la clé interprétative du réel, la fin du mystère (voire le diable). Mais ce faisant elle est un obstacle à la vue d’ensemble. Sa suprématie peut bloquer en amont l’intelligence du tout. C’est ce qu’on pourrait appeler le « syndrome du nez dans le guidon ».

- Note de bas de page 38 :

-

R. Barthes, « Arcimboldo ou rhétoriqueur et magicien », L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, p. 128.

D’où cette hypothèse : l’effet du passage du viseur à l’écran ne serait-il pas d’inverser rien moins qu’un modèle culturel de perception, une pratique esthétique, grâce à un outil invitant d’abord à embrasser, survoler, balayer, glisser sur le tout ? Tout est peut-être dans cette mutation de la relation entre le détail et l’ensemble. Au sujet de l’expérience de la réception des œuvres d’Arcimboldo, Barthes relève que : « (…) le message est caché en ce que l’œil est détourné du sens d’ensemble par le sens du détail »38. Quelle fût d’ailleurs l’erreur de Polyphème ? Berger comptable trop occupé à compter son troupeau en fuite, il ne perçut pas la signification générale de l’événement : accrochés sous les moutons, c’étaient Ulysse et ses compagnons qui s’enfuyaient et étaient en train de lui échapper. Trop attaché au détail, il ne pouvait voir sinon l’essentiel, du moins l’important sous-entendu du moment dans sa globalité.

- Note de bas de page 39 :

-

Car ce n’est plus d’un écran statique de projection (celui du Spectator) qu’il s’agit mais d’un écran mobile d’observation (celui de l’Operator).

Le bouleversement majeur ne serait-il pas en définitive celui qui affecte la prégnance culturelle de la dimension — échelle et/ou taille — des éléments visuels valorisés, et par là même rendus perceptibles (ou imperceptibles) ? Certes, la guerre opposant le sens du tout au sens du détail n’a pas lieu d’être puisque du local au global et inversement, via notamment le zoom (ce viatique permettant d’établir une continuité entre ces niveaux visuels), et la mobilité de la vue cinématographique, ces dimensions sont et demeurent complémentaires et communicantes. Néanmoins, en ce monde du « Troisième regard » (ou « civilisation de l’écran dynamique39 »), une tendance semble bien se dessiner, portée par la nouvelle technique photographique. En même temps cause, effet, auxiliaire ou catalyseur, elle stimule les désirs de totalité, et inscrit dans les usages visuels ordinaires, avec le passage de l’étroitesse du viseur (le sténopé) à l’écran panoramique, lui-même promu désormais sans limite (le « borderless »), la quête esthétique de sensations d’infini.

Épilogue

- Note de bas de page 40 :

-

C’était déjà le titre d’un ouvrage de Dominique Mehl, La fenêtre et le miroir. La télévision et ses programmes, Paris, Payot, 1992.

- Note de bas de page 41 :

-

Cf. J.-D. Urbain, « Narcisse en voyage », in id., Une histoire érotique du voyage, Paris, Payot et Rivages, 2017, pp. 244 sq. notamment.

On en restera-là quant à cette réflexion sur la photographie, sa mutation technique et ses rapports à la vision du monde. Bien sûr, un autre phénomène sociétal, non moins symptomatique, est de toute évidence lié à la même révolution numérique : celui qui permet à l’appareil de se transformer non plus de serrure en fenêtre mais de fenêtre en miroir40 : c’est le selfie, qui, du voir au « se voir », ou « se faire voir » (d’abord par soi-même) procède de la réversibilité narcissique de l’appareil : du centrifuge au centripète, ou du vaste monde à l’autoportrait. Mais ce serait une autre enquête, un autre mythe aussi41.

- Note de bas de page 42 :

-

G. Simondon, L’invention dans les techniques. Cours et conférences, Paris, Seuil, 2005.

Ayant essayé de mesurer l’ampleur sémiotique d’une mutation visuelle et d’en analyser les effets sensibles, il nous faut pour conclure revenir au concept même de la photographie, à sa place dans l’histoire des représentations figuratives. Barthes situe la césure historique — la rupture créatrice — entre la peinture et la photographie, et non entre la photographie et le cinéma (qui, en simplifiant à l’extrême, n’est jamais en effet qu’un procédé de mise en mouvement de l’image déjà bien connu avant même l’invention de la photographie, depuis les « lanternes magiques » de jadis jusqu’aux flipbooks d’aujourd’hui). Nous croyons pour notre part reconnaître une césure non moins radicale entre le viseur et l’écran. Pour reprendre une distinction essentielle faite par Gilbert Simondon dans sa réflexion sur les objets techniques, entre la « boîte » originelle de Niepce et l’hybride, il n’y a jamais eu que différents stades d’adaptation moyennant d’innombrables améliorations de l’instrument. C’est seulement avec l’écran que survient pour de bon l’invention42. Une page est tournée, et Polyphème libéré.