La dynamique énonciative de la subjectivité

Per Aage BRANDT

Case Western Reserve University

Index

Mots-clés : catastrophe papillon, dialogue, discours, énonciation, psychose, subjectivité, sujet

Auteurs cités : Georges BATAILLE, Émile BENVENISTE, Henri GRIVOIS, Maurice MERLEAU-PONTY

…l’activité psychique n’est rien

qu’une suite de catastrophes…

René Thom,

Stabilité structurelle et morphogenèse

1. La subjectivité

- Note de bas de page 1 :

-

Référence au célèbre illusionniste américain Harry Houdini, capable de s’échapper de n’importe quelle cage ou cellule de prison.

La subjectivité est comme un espace fermé auquel nous n’échapperons jamais. La condition subjective est évidemment angoissante quand on l’envisage ainsi, comme une sorte de cage. Nous sommes dedans. Toutefois, il nous est possible de la théoriser, comme si nous étions en dehors ; c’est la pensée qui est notre Houdini.1 On pense du dehors, parce que res cogitans traverse les barreaux de notre condition, le temps de la concevoir, comme nous le disons, « objectivement ». Il n’y a aucune garantie de vérité, bien entendu, dans ce tour de prestidigitation. On peut se tromper fort objectivement ; mais sans objectivité, on n’a aucune chance de trouver du vrai.

Objectivement, donc, la subjectivité — c’est-à-dire ce à quoi nous nous référons en disant je — constitue un espace dont on peut préciser les contours et surtout les articulations internes. Pour ce faire, il faut écouter ses habitants, les sujets.

Dans le chapitre de Signes, « Découverte de la subjectivité », Maurice Merleau-Ponty note, après avoir commenté Montaigne, Pascal, Descartes, Spinoza, Kant :

- Note de bas de page 2 :

-

Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 194.

La discordance des philosophes tient à ce que la subjectivité n’est pas chose ni substance, mais l’extrémité du particulier comme de l’universel, à ce qu’elle est Protée. Les philosophies suivent tant bien que mal ses métamorphoses, et sous leurs divergences, c’est cette dialectique qui se cache. Il n’y a, au fond, que deux idées de la subjectivité : celle de la subjectivité vide, déliée, universelle, et celle de la subjectivité pleine, enlisée dans le monde, et c’est la même idée, comme on le voit bien chez Sartre, l’idée du néant qui « vient au monde », qui boit le monde, qui a besoin du monde pour être quoi que ce soit, même néant, et qui, dans le sacrifice qu’il fait de lui-même à l’être, reste étranger au monde.

Et certes, ceci n’est pas une découverte au sens où l’on a découvert l’Amérique ou même le potassium. C’en est une cependant, en ce sens que, une fois introduite en philosophie, la pensée du subjectif ne se laisse plus ignorer [...]. Le philosophe même qui aujourd’hui regrette Parménide et voudrait nous rendre nos rapports avec l’Être tels qu’ils ont été avant la conscience de soi, doit justement à la conscience de soi son sens et son goût de l’ontologie primordiale. La subjectivité est une de ces pensées en deçà desquelles on ne revient pas, même et surtout si on les dépasse.2

Cette dernière réflexion visait évidemment Heidegger, qui pense la subjectivité comme une barrière à franchir dans la conquête de l’Être même. Sous le titre « Existence et dialectique », dans les pages qui suivent celle citée, Merleau-Ponty développe ces remarques fondamentales pour notre réflexion sur la subjectivité :

(...) même chez Sartre, exister n’est pas seulement un terme anthropologique : l’existence dévoile, face à la liberté, toute une nouvelle figure du monde, le monde comme promesse et menace pour elle, le monde qui lui tend des pièges, la séduit ou lui cède, non plus le monde plat des objets de science kantiens, mais un paysage d’obstacles et de chemins, enfin le monde que nous « existons » et non pas seulement le théâtre de notre connaissance et de notre libre arbitre. (Ibid., p. 196.)

C’est le monde « existé », narratif, cognitivement corporel, sémiotique, qui s’ouvre avec le subjectif, au philosophe comme à toute recherche sur le sens et le non-sens humain. Si on accepte cet usage transitif du verbe exister, la formule cartésienne devient : j’existe, donc je suis. Et la phénoménologie s’ensuit.

Nous pouvons observer que la subjectivité présentée, qu’elle soit par ailleurs « vide » ou « pleine », oppose et relie un sujet et un monde. Le monde est bien entendu le monde de tout le monde, le monde vécu, un Lebenswelt husserlien, et non un univers abstrait :

Une philosophie concrète n’est pas une philosophie heureuse. Il faudrait qu’elle se tienne près de l’expérience, et pourtant qu’elle ne se limite pas à l’empirique, qu’elle restitue dans chaque expérience le chiffre ontologique dont elle est intérieurement marquée. (Ibid., p. 198).

C’est ici qu’intervient la transformation du je en pronom philosophique, phénoménologique, signature de l’expérience à la première personne. Le défi, ou la tâche, n’a rien d’évident ni de facile. C’est la première personne au singulier en contact dramatique, ou » dialectique », avec la troisième personne, le monde lui-même, celui des autres, de tout le monde. C’est un sujet d’énonciation. Celui qui a fait découvrir les actes langagiers, par exemple ceux par lesquels on promet, déclare, salue, défie.

Sur la nature de ce rapport mondain du sujet, consultons pourtant aussi Georges Bataille :

- Note de bas de page 3 :

-

Sur Nietzsche, Paris, Gallimard, 1945, pp. 58-59.

Les êtres, les hommes, ne peuvent « communiquer » — vivre — que hors d’eux-mêmes. Et comme ils doivent « communiquer », ils doivent vouloir ce mal, la souillure, qui, mettant en eux-mêmes l’être en jeu, les rend l’un à l’autre pénétrables.

J’écrivais autrefois (Expérience intérieure, p. 147) : « Ce que tu es tient à l’activité qui lie les éléments sans nombre qui te composent, à l’intense communication de ces éléments entre eux. Ce sont des contagions d’énergie, de mouvement, de chaleur, ou des transferts d’éléments qui constituent intérieurement la vie de tout être organique. La vie n’est jamais située en un point particulier : elle passe rapidement d’un point à l’autre (ou de multiples points à d’autres points) comme un courant ou comme une sorte de ruissellement électrique... ». Et plus loin (p. 148) : « Ta vie ne se borne pas à cet insaisissable ruissellement intérieur ; elle ruisselle aussi au-dehors et s’ouvre incessamment à ce qui s’écoule ou jaillit vers elle. Le tourbillon durable qui te compose se heurte à des tourbillons semblables avec lesquels il forme une vaste figure animée d’une agitation mesurée. Or vivre signifie pour toi non seulement les flux et les jeux fuyants de lumière qui s’unifient en toi mais les passages de chaleur ou de lumière d’un être à l’autre, de toi à ton semblable ou de ton semblable à toi (même à l’instant où tu me lis, la contagion de ma fièvre qui t’atteint) : les paroles, les livres, les monuments, les symboles, les rires ne sont qu’autant de chemins de cette contagion, de ces passages... ».

Mais ces brûlants parcours ne se substituent à l’être isolé que s’il consent, sinon à s’anéantir, du moins à se mettre en jeu — et dans le même mouvement, met en jeu les autres.3

Ce qui nous doit surtout intéresser dans ces pensées brûlantes pour l’étude de la subjectivité, c’est d’une part l’importance de la deuxième personne, le tu de cet échange, le semblable, qui ne s’identifie pas nécessairement avec « tout le monde », et d’autre part, l’intuition de ces flux, de ces ruissellements de lumière, de chaleur, de cette fièvre, de cette contagion qui ouvre le sujet corporellement à l’autre et au monde. Autre aspect de l’énonciation, indéniablement.

Ces dernières observations soulignent d’une certaine manière l’extériorité de l’intériorité subjective, le rapport fondamental entre sujet, autre et monde. Et elles mettent au premier plan le ressenti de ces processus, les flux — en interprétant, je dirais, les flux d’attention et d’affects, intentionnels. Ce sont des liaisons qui passent par le contact des esprits, et non pas seulement par le fait, pour un corps, de se trouver en contact sensoriel avec les corps des autres. C’est donc une question vitale de communication, comme le remarque Bataille.

2. L’énonciation

En linguistique, les pronoms personnels et un certain nombre d’autres morphèmes et d’adverbes établissent le compte rendu intuitif de la communication intersubjective. Tout, dans l’usage de la parole — choix des lexèmes, des morphèmes, des formules d’adresse et de dénomination des choses, des constructions syntaxiques, même — témoigne de ce pouvoir de la relation entre les sujets sur ce qui peut, entre eux, passer et se passer de sémiotique. Ce n’est évidemment pas le langage qui détermine, de sa propre volonté, même transmise à travers les générations, le subjectif du rapport entre les êtres. Mais les marques ou empreintes du subjectif dans le langage, à travers les centaines de millénaires de l’évolution sémiotique de notre espèce, sont suffisamment profondes pour nous permettre de constater que l’énonciation, cette structure des personnes, qui se manifeste universellement dans la masse de nos langues, est bien liée directement à ce dont il s’agit ici, la subjectivité même.

- Note de bas de page 4 :

-

Voir « L’homme dans la langue », Problèmes de linguistique générale, tome I, Paris, Gallimard, 1966. C’est là que Benveniste affirme : « C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ».

L’énonciation est une notion proposée, comme on sait, par le linguiste Emile Benveniste en 1966 (ou plutôt bien avant, dans ses articles) pour signaler l’existence de toute une sémantique intersubjective dans le fonctionnement de la langue — du simple mot jusqu’au discours4. Une sémantique munie de marques expressives qui spécifie qui on est, à qui on parle, de quel thème on parle, de quel droit, avec quelle force, etc. La structure fondamentale de cette partie de la sémantique langagière, c’est bien le rapport communicatif générique entre trois instances grammaticales, je (première personne), tu (deuxième personne) et tout le monde (troisième personne). Cette dernière instance est peut-être mal comprise, pourtant : l’interprétation courante dit que c’est l’instance qui contient ce dont on parle. Or c’est aussi et surtout l’instance devant laquelle on parle : quand je te parle, on nous entend, tout le monde est impliqué, et c’est de ce monde que je parle, parce qu’il me parle. Certes, ce n’est pas ce que dit Benveniste, qui s’intéresse surtout aux phénomènes d’échanges performatifs entre première et deuxième personne : pourquoi donc, et comment, la première personne devient-elle la deuxième, et inversement, dans le dialogue : c’est bien étrange, en effet. Néanmoins, sur le plan psychologique, on est toujours au moins trois. Je, tu, on.

- Note de bas de page 5 :

-

Henri Grivois, Le fou et le mouvement du monde, Paris, Grasset, 1995.

Le psychiatre Henri Grivois, qui s’intéresse depuis les années 1970 aux troubles psychotiques de tous ordres, et surtout à ce qu’il appelle la « psychose naissante », explique dans son ouvrage de 1995, Le fou et le mouvement du monde, qu’il y a des expériences relevant de ces premières crises psychotiques qui peuvent se comprendre comme des expériences concernant le rapport entre ces instances intersubjectives fondamentales, avant d’avoir quoi que ce soit à voir avec des délires5. Il s’agit de comprendre ces expériences presque dans le même sens que Bataille, comme des « expériences intérieures », à la première personne et dans le rapport fondamental à la fois à l’autre et à « tout le monde », c’est-à-dire au monde. Or, comment décrire ces états de crise qui secouent la subjectivité même ? C’est peut-être précisément grâce à leur description que nous trouverons une voie d’accès à la subjectivité générale ; en étudiant les cas difficiles, on se donne parfois une représentation de ce qui, autrement, aurait pu paraître trop facile. La généralité est peut-être une représentation de ce qui relie les crises et les états possibles en dehors d’elles : une hétérologie différentielle mais unie du subjectif.

Pour préciser, voici quelques cas de crises de ce genre, en forme de brefs épisodes.

- Note de bas de page 6 :

-

Le terme est de Jean Starobinski, dans son commentaire de la crise paranoïaque que raconte J.-J. Rousseau dans Les Confessions. Cf. J. Starobinski, Le Remède dans le mal. Critique et légitimation de l'artifice à l'âge des Lumières, Paris, Gallimard, 1989. Starobinski était psychiatre.

Un épisode de « concernement »6, selon Grivois (selon ma transcription) : J’erre dans la ville. Brusquement, tout le monde me regarde intensément et me suit, c’est universel et irréversible. Cela doit avoir un sens. — Exemple, tiré du livre d’Henri Grivois :

Catherine, 22 ans, s’enfuit un matin de chez elle, guidée, dira-t-elle ensuite, par le soleil. Elle marche d’abord vers l’est puis vers l’ouest. Elle erre dans Paris, traverse les rues au feu vert, les voitures s’arrêtent sur un signe. C’est une preuve, mais de quoi ? Elle arrive tout à coup à cette conclusion : elle va être mise à mort. Instantanéité de cette découverte et sentiment que les gens vont tous participer à sa mise à mort. Elle se dévêt et s’enfonce sur une voie du métro. Elle s’enterre. (P. 12)

Un épisode de « centralité » : Je sens que, sans moi, il n’y a pas de mouvement dans le monde. Tout doit dépendre de moi. Exemple, toujours de Grivois :

[Selon un futur patient :] La nuit, tout est dépeuplé, les hommes ont-ils disparu ? Dans la ville déserte, pourquoi est-il le dernier à disparaître ? Qu’il erre ou se terre, tout lui fait signe. Emporté dans le mouvement du monde, n’est-il pas même à l’origine de ce mouvement ? Autour de lui tout paraît à la fois imprévisible et organisé, nouveau et déjà vu. Il n’est ni dépersonnalisé ni confus : le trouble est spécifique, il ne concerne pas en cet homme le sujet de la réflexion mais, en deçà de lui, l’être agissant avant toute représentation de ses mouvements. (P. 14)

Concernement et centralité :

Angélique, 25 ans, va à Notre-Dame le jour des Rameaux. Tout se déroule au fur et à mesure. Devant la statue à droite du chœur, elle devient Marie. Devant un crucifix, elle s’effondre de douleur. Elle se relève et participe à la grand-messe qui lui paraît brève. Elle est au premier rang, elle interrompt la communion. Elle trouve les prêtres minables. Elle décide de rentrer chez elle d’abord à pied puis en taxi en annonçant au chauffeur qu’elle ne paiera pas. Sur le chemin d’Angélique on souriait et elle souriait. L’annonce de sa mission ne devait pas tarder. Elle prenait sur elle la souffrance des autres, c’était horrible mais elle prenait aussi leur joie et c’était exaltant. Elle était damnée puis placée dans la divinité juste au-dessous de Jésus et elle participait de toutes les religions occidentales et orientales. (P. 14)

- Note de bas de page 7 :

-

Le psychiatre, ou le psychanalyste, remarque Henri Grivois, peut aussi l’aggraver, surtout s’il essaie de comprendre le patient à partir du délire, de lui faire confesser et même développer des fables pour rendre compte du contenu et du sens des épisodes.

Ces expériences, qui peuvent surgir de manière vaguement thématisée, sans délire (si ce n’est, par exemple, dans un contexte religieux immédiatement accessible), ont régulièrement lieu dans des circonstances où le sentiment de solitude est vécu en même temps que celui de se trouver au milieu de la foule. Le regard sur les autres et le regard des autres sont essentiels, et l’errance appartient à ce vécu corporel, dans la mesure où le sujet peut sembler se mouvoir involontairement, comme dirigé par les mouvements des autres. Le flux des intentionnalités, pour ainsi dire, est impliqué : il peut partir de la foule et arriver sur le sujet comme une vague immense et dévastatrice, ou partir du sujet et irradier vers la foule comme une détermination. La foule peut en mourir, ou le sujet peut mourir, dans ces flots invisibles (souvent aussi décrits comme des ondes, par exemple magnétiques), et l’angoisse ou l’exaltation en résulte souvent. Ensuite, c’est la panique, que le médecin traitant peut essayer de calmer7.

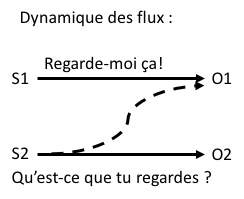

Or nous connaissons tous ce flux intentionnel intersubjectif, puisque c’est celui même qui structure l’énonciation. On peut exprimer le phénomène de la manière suivante. Quand nous arrivons à attirer l’attention de quelqu’un sur quelque chose par un geste déictique, ou par le simple fait de regarder la chose avec insistance, nous faisons ainsi dévier le flux intentionnel de l’autre vers notre propre flux, de sorte que les deux se rejoignent par l’effet de l’attraction de notre flux intentionnel sur l’autre flux.

Figure 1.

Quand une personne S1 s’adresse à une autre, S2, la même dynamique est évidemment en jeu. Mais cette fois, dans le dialogue au moins, S2 est censé répondre par l’inverse, en s’appropriant pour ainsi dire l’objet de l’attention de l’autre, en le commentant à sa manière. S1 passe ainsi de la position P1 à la position P2, et S2 de la position P2 à la position P1, alors que l’objet de S1 (O1) devient celui de S2, qui le commente selon sa perspective (O2).

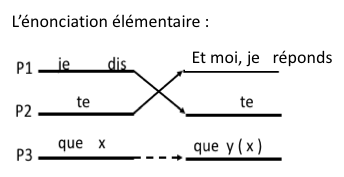

Dans le diagramme suivant, O1 est devenu « x », et la perspective O2 est devenue « y (x) », y étant un prédicat de x.

Figure 2.

Quel est maintenant le rapport entre position de « personne » énonciative (P1, P3, P3) et sujet ? Comment un sujet peut-il passer d’une position à l’autre ? Un sujet ne doit-il pas nécessairement être pensé et se penser « à la première personne » ? Comment un sujet peut-il passer à la deuxième personne ? Peut-il passer à la troisième ? Oui, quand on est trois.

3. La dynamique

- Note de bas de page 8 :

-

Voir notamment son Esquisse d’une Sémiophysique, Paris, InterÉditions, 1988, ainsi que nos interprétations sémiotiques des cuspoïdes dans La charpente modale du sens, Amsterdam, Aarhus, Benjamins, 1992.

- Note de bas de page 9 :

-

On peut comprendre ce déploiement comme un processus biologique et évolutionnaire qui se produit dans notre espèce, et peut-être sporadiquement dans d'autres espèces, au moment où l'appel, le chant ou le langage devient possible. Sans l’existence structurale de la « co-personne », le sens ne peut pas être « déposé » dans l’autre proche, dans ce « prochain », pour pouvoir être ensuite « rendu » par l’autre sous une forme reconnaissable, soit par un acte de communication.

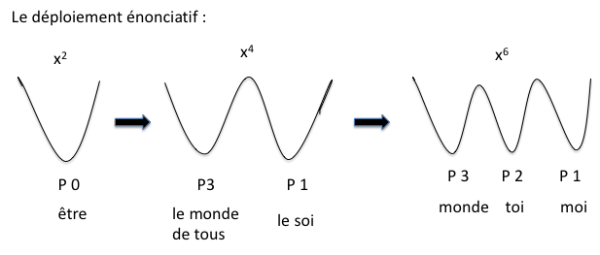

La réponse est d’une certaine complexité mais les observations de Grivois sur la psychose naissante peuvent nous aider à la trouver. Dans le système cognitif qui rend possible le langage, et qui fonde le sens des pronoms personnels ainsi que l’ensemble des « sémiologies » de l’énonciation, la personne est une topologie à trois positions reliées par des chemins. Si on prend le concept de topologie au sens des modèles morphogénétiques du mathématicien-philosophe René Thom8, les trois positions peuvent être vues comme un déploiement9 d’abord binaire d’attracteurs P1 - P3 (personne - monde), ensuite ternaire, P1 - P2- P3 avec insertion de l’autre proximal P2, instance qui se différencie à la fois des autres compris dans « tout le monde » et de la première personne. En termes de déploiement catastrophiste, on a une suite de ce type :

Figure 3.

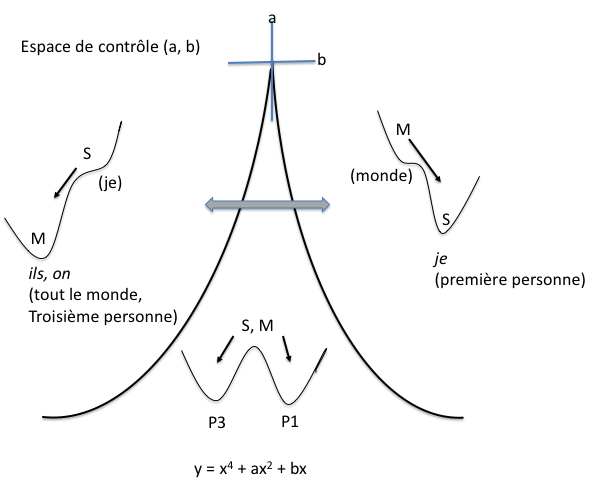

Les minima des potentiels, interprétés comme instances et comme attracteurs en compétition, d’ailleurs variables en profondeur (c’est-à-dire en force d’attraction) jusqu’à pouvoir prendre toute valeur attractive (même zéro), contrôlent dans ce modèle les flux intentionnels. La topologie x4 est appelé le cusp, parce que son espace de contrôle se compose de trois strates, ici séparés par des frontières formant une pointe, de sorte que l’on peut passer d’un extrême à l’autre soit par deux transitions critiques, soit par un chemin sans frontières, au-dessus de la pointe. (Voir figure 4). C’est évidemment René Thom qui avait proposé cette projection en deux dimensions (a et b du potentiel, les variables de contrôle) pour rendre compte des conflits binaires, c’est-à-dire opposant deux attracteurs.

Figure 4. Le cusp P1 - P3, pré-énonciatif.

- Note de bas de page 10 :

-

Voir notre chapitre « Prégnances et catastrophes », dans Wolfgang Wildgen et Per Aage Brandt (éds.), Semiosis and Catastrophes. René Thom’s Semiotic Heritage, Berne, Peter Lang (Sémiotiques européennes, 10), 2010.

- Note de bas de page 11 :

-

Nous tenons à faire remarquer que ces descriptions imagées restent phénoménologiques ; il ne s’agit pas de postuler une métaphysique philosophique, ou autre, mais uniquement de se donner les moyens de décrire le vécu. Comprendre la subjectivité est possible à ce prix.

Ici, le flux intentionnel subjectif est noté S, et le flux intentionnel venant du monde et de « tout le monde » est noté M. S est « né » dans P1, alors que M est « né » dans P3 ; mais en tant que flux ainsi spécifiés, ce sont des « prégnances », selon l’expression de Thom10, qui coulent comme des fleuves d’information et d’énergie, d’attracteur en attracteur11. S peut donc se penser, se positionner à la première personne — quand dans la perception il sent le monde venir vers lui, par exemple dans l’expérience esthétique. S peut aussi, au contraire, se penser et se positionner à la troisième personne, en P3, à la manière impersonnelle du on qui se voit et se situe parmi tous et qui contemple par exemple les conditions partagées par les êtres humains — position « olympienne » qui est propice au développement de ce que nous appelons l’attitude rationnelle, objective. Dans la strate centrale du cusp, on a l’échange entre monde et sujet — dans l’exercice de la raison pratique, technique, politique, et dans ce que nous appelons le travail, où on « se donne » pour recevoir du monde ce qu’il peut donner. Echange, conflit ou « dialectique » au sens de Merleau-Ponty.

La topologie ternaire, légèrement plus complexe, contient trois cusps : P1 - P3, que nous avons vu ; P1 - P2, le dialogue ; et P2 - P3. C’est à cette structure que nous voulions en venir, car elle nous permettra de déployer la subjectivité énonciative avec suffisamment de richesse de nuances pour rendre compte à la fois des conjonctures génériques et des états critiques ou pathologiques ; c’est en effet, comme nous l’avons dit, la psychose naissante qui nous guidera.

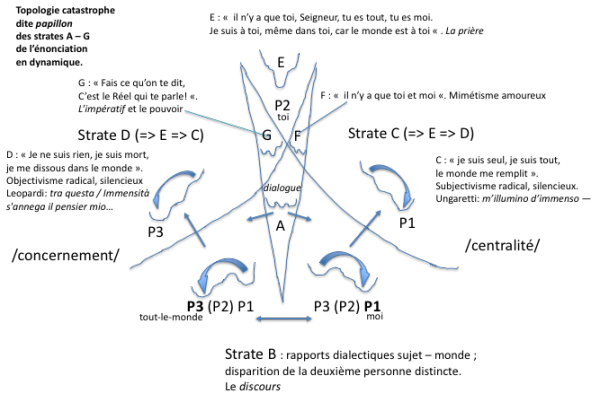

4. La dynamique de la subjectivité, déployée

La topologie catastrophe dite papillon (voir infra, figure 5), qui comporte trois attracteurs et dont nous allons faire notre modèle, peut éliminer soit un, soit deux de ces attracteurs. Ainsi, à partir de la conjoncture pleine à trois personnes — strate A du modèle — que nous interprétons comme celle du dialogue (je te parle de quelque chose dont tu me parles), on a une strate B, où la deuxième personne est neutralisée, de sorte que je s’adresse directement à tout le monde, conformément à ce que nous appelons, avec Benveniste, le discours. Dans cette strate, le monde m’informe, et je l’informe, mais il n’y a pas de toi spécifique. C’est pourquoi le discours hausse le ton et devient rhétorique, alors que le dialogue limite cet effet grâce à ses « tours de parole « (turn taking).

- Note de bas de page 12 :

-

Henri Grivois fait remarquer qu’il ne s’agit pas encore vraiment de religiosité, puisque l’expérience est passagère et n’est pas sémantisée par un dogme. Néanmoins, l’expérience est là et peut être rapportée.

Dans les strates C et D, en revanche, deux attracteurs sont neutralisés, et le sujet se trouve ou bien rempli de tous les flux existants (C), comme dans une expérience de sublime, ou bien immergé dans le tout ou l’infini du réel (D) ; comme ces strates sont extérieures au cusp central, on peut passer de l’une à l’autre sans en traverser l’intérieur, sans la discontinuité établie par les frontières, donc en continuité, par un glissement. C’est précisément ce qui se passe dans la psychose selon les descriptions offertes par Grivois — le sujet bascule entre C et D en passant par la strate E, où c’est la deuxième personne qui devient tout et moi, et qui ainsi absorbe toute intentionnalité : c’est l’extase divine, spirituelle, plus ou moins religieuse. Elle est fréquente dans les crises psychotiques12.

On voit que le discours (B) est un dérivé du dialogue (A). Ce cusp dialectique et discursif s’accompagne en plus de deux autres cusps, mineurs, F et G, qui constituent deux autres dérivés du dialogue. Dans F, la version « douce », la troisième personne est neutralisée, comme si le dialogue perdait son contenu sans pourtant disparaître ; le résultat est l’échange mimétique qui caractérise l’extase amoureuse (nous sommes, toi et moi, tout ce qui existe, et tout est dans nous). Cet échange est un partage d’impressions, d’images, d’espoirs, de mémoires, et surtout d’affects, qui détermine la subjectivité de l’individu profondément. F ressemble à C par son caractère esthétique. Dans G, en revanche, la version « dure », on a pour ainsi dire le strict contraire de ce qui se passe en F. C’est l’usage performatif, impératif et violent qui déclare et ordonne, toujours au nom de certaines instances mondaines, autoritaires, qui précisément « autorisent » la parole et orientent le destinataire vers le monde tout en changeant le monde pour le destinataire (en imposant des principes, des lois, des normes, des jugements à respecter par toi selon le monde que j’énonce en son nom).

Dans l’univers langagier des cultures, tous ces modes énonciatifs fonctionnent en permanence, parce que la subjectivité humaine les anime. Les pathologies peuvent restreindre le registre des individus. Il en va de même, régulièrement, des genres de contextes situationnels. Et les chemins qui peuvent relier un mode à un autre dépendent à la fois des psychismes, des genres, et des circonstances historiques et culturelles qui permettent d’ajouter de l’ironie, du pathos, de la théâtralité de toutes sortes. Voici le diagramme que nous venons d’expliquer :

Figure 5.

- Note de bas de page 13 :

-

En ce qui concerne le langage, on peut montrer que les enchâssements syntaxiques sont des intégrations fondées sur l’échange dialogique. (Voir le chapitre « The dia-logic of discourse » dans notre volume Signs, Mind, and Meaning. Essays in Cognitive Semiotics, New York, Bloomsbury, à paraître).

- Note de bas de page 14 :

-

Hétérologie au sens de Georges Bataille, qui en décrit bien des épisodes vécus dans son Expérience intérieure. La phénoménologie, trop académique, devrait élargir le registre de ses références et y inclure ces états extrêmes et pourtant communs.

- Note de bas de page 15 :

-

Une valeur émotionnelle élémentaire a une expression faciale et gestuelle, et une durée courte, de peu de minutes. Les valeurs humorales, par contre, suivent le rythme circadien. Les passions, elles, sont durables et jalonnent la vie du sujet.

- Note de bas de page 16 :

-

Expression clinique désignant ce qui est lésé dans les états névrotiques ; la parole se « vide » de l’autre dialogique, de la présence et de la prise en compte de la deuxième personne, et le sujet se tourne vers les objets, les idées fixes et les actes compulsionnels pour faire barrage à l’angoisse qu’il ne peut donc plus partager avec l’autre. La perte de la parole « pleine » correspond assez bien à ce qu’on a appelé l’aliénation (Entfremdung, dans la tradition de Hegel et de Marx jusqu’à Adorno et au néo-marxisme) et qui caractériserait le sujet de l’idéologie. Il est difficile de dialoguer avec un idéologue.

Le dialogue est l’élément central et il est d’importance cruciale, psychologiquement et linguistiquement, comme forme énonciative soutenant la formation de la subjectivité et du langage13. Ses trois dérivés principaux — usages discursif, mimétique et performatif, respectivement — correspondent assez directement aux modes sémiotiques de l’intersubjectivité, à savoir, le rapport à l’autre (P2), aux autres (P3), et à l’Autre-de-l’amour (un certain « significant other »). Par ailleurs, ce qui se passe dans l’hétérologie14 C-D-E relève de l’imaginaire intime du sujet et rend compte des états d’onirisme, d’intoxication, d’extase ou simplement de rêve nocturne, états instables dont la continuité de C à D est caractéristique, et caractéristique des états pathologiques qui pourtant les figent en bloquant ou rendant difficiles les chemins de « rentrée » à l’intérieur de A-B. On peut ainsi penser que la condition « bipolaire » décrite par les psychiâtres comporte une oscillation lente entre un état C dépressif et un état D maniaque. Les humeurs (moods) en général semblent souvent réglées par le calendrier — gaieté de printemps, tristesse d’automne — et par la narrativité religieuse — joie de Noël, deuil de Pâques — parce que l’hétérologie inscrit le sujet dans la grande temporalité existentielle et naturelle : lumière et ombre, vie et mort, espoir et angoisse, etc. Les strates intérieures, en revanche, situent la subjectivité dans son contexte social : luttes et débats politiques et professionnels, travail, rapports de pouvoir, relations affectives. C’est le domaine des émotions — allégresse, surprise, souci, peur, colère, dégoût, mépris... — beaucoup plus concrètes et épisodiques que les humeurs15. Au centre de la subjectivité, si l’on peut dire, nous retrouvons la parole « pleine »16 du dialogue, ancrage de la raison pratique et de l’éthique. Le sujet dialogique peut développer une pensée critique et une attitude empathique qui lui permettent à la fois de garder et de changer ses liens avec le monde et avec l’autre, d’apprendre des deux et de communiquer avec eux deux. C’est cette position qui rend possible la passion, la participation passionnelle aux activités et aux préoccupations des autres. D’autre part, la critique est une crise : le sujet s’expose en s’opposant directement au monde, auquel il s’adresse personnellement sans attendre l’avis de l’autre proche ; il y a bien une passion critique, dialectique, de l’engagement existentiel.

Dans une perspective psycho-sociale admettant que la subjectivité constitue plutôt une multiplicité d’états superposés qu’un seul état prédominant à chaque moment considéré, on peut dire que la passion s’entoure d’une palette d’émotions qui, à leur tour, baignent dans un milieu humoral plus ou moins stable. L’interaction de ces couches affectives établit alors le « caractère » du sujet dont la « subjectivité » est évidemment formée et stabilisée par la culture dans laquelle il grandit et vit. Education, contexte technologique, conditions de classe sociale, de sexe, d’appartenance ethnique, conditions de paix ou de guerre, tout compte et le résultat est sans aucun doute singulier et, cette fois, infiniment complexe. Néanmoins, la subjectivité ne se dissout pas dans une poussière de différences et de déterminations possibles, dans la mesure où sa structure sous-jacente, sémio-linguistique et énonciative, reste stable, protégée par l’inertie neuro-cognitive de l’esprit humain. Ce fondement sémiotique de la subjectivité n’est peut-être pas inébranlable, mais on peut supposer que sa généralité nous prépare en principe pour la participation dans une culture mondiale humaniste résistant aux pathologies historiques qui sans cesse la hantent. C’est cette généralité qui permet, malgré tout, la traduction entre les langues. Si la subjectivité était intraduisible, on ne comprendrait plus rien nulle part. C’est elle, en tant que flux et fluidité intentionnels, qui porte la possibilité même du sens.