La production de la sémiosis. Une mise au point théorique

Sémir Badir

Fonds national belge de la Recherche Scientifique

Université de Liège

L’appréhension des arts du faire suppose que les objets d’analyse soient considérés selon un registre plus large et plus diversifié que ne les prend la sémiotique classique. Cet élargissement ne va pas toutefois sans poser un certain nombre de problèmes théoriques. Il faut d’abord s’assurer que la sémiotique possède les moyens conceptuels nécessaires pour y procéder. Il faut ensuite s’enquérir des conditions dans lesquelles l’élargissement envisagé est compatible aux états antérieurs de l’analyse. Il faut enfin s’inquiéter des obstacles rencontrés dans l’analyse d’objets aussi globaux que les pratiques culturelles. La présente étude mène cet examen d’un point de vue fidèle à l’enseignement théorique de Hjelmslev. Partant de l’hypothèse que les arts du faire relèvent du plan de l’expression, elle enquête sur les problèmes théoriques évoqués en discutant les tenants d’une synthèse récente proposée par J. Fontanille en vue de l’établissement d’une sémiotique des cultures.

Understanding the “arts of do” presupposes that the objects of semiotical analysis are considered according to a broader and more varied register than what classical semiotics pretends to take into account. But widening semiotical objects poses a number of theoretical problems. First, we need to be sure that semiotics is able to afford the conceptual means for the procedure of this widening. Second, we need to know the conditions of compatibility between the new state of the semiotical objects and the previous one. And third, we need to concern ourselves with the potential obstacles encountered when analyzing objects as general as cultural practices. This study carries out a survey that is faithful to the theoretical lesson of Hjelmslev. Based upon the hypothesis that the arts of do are a matter for the expression plane, we will discuss the theoretical problems evoked above from a synthesis that J. Fontanille has proposed for the establishment of a semiotic of cultures.

Index

Mots-clés : interprétation, pratique, production, sémiosis

Auteurs cités : Sémir BADIR, Jean-François BORDRON, Jean-Marie FLOCH, Jacques FONTANILLE, Louis HJELMSLEV, Isabelle Klock-Fontanille, François RASTIER, Claude ZILBERBERG, Alessandro ZINNA

Production et interprétation

La sémiosis est ordinairement divisée en deux types de pratiques : production et interprétation. L’une semble appartenir plutôt à l’ordre de l’agir, l’autre, à l’ordre du penser. Il n’est pas prouvé que cette répartition résiste à un examen critique ; par contre il est difficilement contestable qu’elle connaît un certain rendement descriptif. La valeur de cette répartition est au moins opérationnelle, faisant le départ entre deux sortes de description, et deux voies de développements théoriques à partir de ces descriptions : la poétique et l’herméneutique. L’hypothèse que je formule est que le relais existant entre les types de pratiques et leurs descriptions peut être étendu aux analyses selon la répartition, non moins communément admise et tout aussi opérationnelle, de l’expression et du contenu.

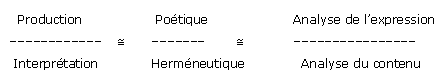

Fig. 1 : Homologation entre analyses sémiotiques, types de pratiques sémiotiques et descriptions

- Note de bas de page 1 :

-

On se reportera aux derniers travaux de Bordron sur cette question : « Transversalité du sens et sémiose discursive », in Bertrand et Constantini (dirs), 2006 ; « Sens et signification : dépendances et frontières », Sens et signification en art, (Anne Beyaert dir.), 2007, pp. 187-207.

Soyons précis : la division entre expression et contenu est bien, quant à elle, constitutive de l’analyse sémiotique ; elle a par conséquent valeur formelle. En revanche, la répartition de cette division, et les noms qu’on attribue aux objets résultant de cette division, ne relèvent que de l’usage. C’est là en tout cas une leçon que Hjelmslev a léguée à la sémiotique. Sans doute demande-t-elle à être nuancée, en particulier à partir d’une réflexion de type phénoménologique1 ; il se peut, en fin de compte, que les valeurs accordées à l’expression et au contenu ne soient pas, en dépit de certains avantages formels, purement négatives et différentielles. Quoi qu’il en soit, les précisions qu’on apporterait au problème de l’expression ne risquent pas de remettre en cause, dans l’analyse, le principe sémiotique d’une division binaire de tout objet dont on cherche à éprouver la consistance sémiotique. Aussi ce qui est un principe constitutif de l’analyse est-il supposé s’appliquer en droit aux objets eux-mêmes, entendu que ces objets seront toujours appréhendés dans le discours de la sémiotique comme des objets décrits, voire comme des descriptions d’objets. Que la sémiosis soit constituée selon un principe de division n’est donc pas ce qui peut faire ici l’objet d’un examen. Le point à éclaircir est seulement de savoir s’il est raisonnable d’admettre que la binarité des types de pratiques sémiotiques puisse être décrite de façon valide par une répartition entre production et interprétation parallèle à la répartition analytique entre expression et contenu.

Il y a deux chemins par lesquels on peut chercher à éprouver cette hypothèse. On peut se demander, d’une part, si ce que l’on sait de l’expression et du contenu convient également à la production et à l’interprétation ; d’autre part, si ce que l’on dit ordinairement de la production et de l’interprétation résiste à leur assimilation à l’expression et au contenu. Passons en revue les principales propriétés qui entrent ici en jeu, en ne mettant en avant, pour le moment, que les arguments communément reçus.

1) L’établissement de plans. — La division enregistrée par l’analyse entre expression et contenu conduit à l’établissement de plans sémiotiques, par quoi on entend que cet établissement permet de rendre compte de l’objet analysé de manière non contradictoire, exhaustive et simple ; on peut entendre également (à titre de corrélat plausible de l’exigence de simplicité) qu’il existe une certaine proportionnalité entre les deux plans. En est-il de même entre production et interprétation ? Le caractère usuel de ces termes suffit à parler en faveur de la simplicité de leur conceptualisation, en ce compris dans l’équilibre de leur répartition. L’exhaustivité ne peut pas davantage échapper à leur description, dès lors que dans l’usage ces termes sont généralement tenus pour les corrélats d’une opposition binaire. La non-contradiction risque en revanche d’être plus délicate à justifier. Il semble bien que dans un certain nombre de pratiques sémiotiques, en particulier dans les pratiques artistiques contemporaines ainsi que dans les pratiques liées aux nouveaux médias, production et interprétation se conjuguent si bien que le descripteur peut être tenté de ne pas les dissocier, ou que des descriptions distinctes soient susceptibles, selon les intérêts poursuivis par les descripteurs, de reporter indifféremment sur l’un ou l’autre plan ainsi constitués des éléments identiques. Pour se prémunir devant cette difficulté, le descripteur pourra recourir à l’un ou l’autre des balisages théoriques suivants (non articulés mais a priori compatibles entre eux) :

(a) il rendra compte de la sémiosis en terme de complexité, interprétation et production devenant les valeurs d’une tension sémiotique ; l’intérêt d’un tel recours théorique peut apparaître dans les descriptions faisant état d’un large éventail historique et culturel, car il semble raisonnable de penser que l’intervalle tensif entre interprétation et production s’amenuise, ou au contraire se dilate, selon les périodes et les pratiques culturelles ;

(b) le descripteur s’appuiera sur une analyse formelle préalable de l’interprétation comme de la production, de manière à rendre compte de leurs invariantes par catalyses et syncrétismes, quelle que soit la variabilité empirique des manifestations observées ; une telle démarche est recommandée lorsqu’on cherche à atteindre un certain niveau de généralité dans la description d’un type de pratiques sémiotiques.

- Note de bas de page 2 :

-

Voir François Rastier, Arts et sciences du texte, Paris, P.U.F., 2001, pp. 99-108.

2) Isomorphisme et non-conformité. — Les plans de l’expression et du contenu sont réputés isomorphes en raison des procédures d’analyse qui sont enregistrées aussi bien dans l’un que dans l’autre ; par contre, les résultats de ces analyses ne peuvent pas être considérés comme identiques, sans quoi il eut été plus simple (plus économique) de ne pas procéder à la division de l’analyse. Malgré la difficulté signalée plus haut, il ne semble pas faire de doute que l’interprétation et la production conduisent, dans la plupart des pratiques de savoir, à des descriptions non conformes l’une vis-à-vis de l’autre. Leur isomorphisme, en revanche, n’apparaît pas aussitôt. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les textes, si dans l’Antiquité la rhétorique a pu servir de modèle à cet isomorphisme, depuis l’écart s’est creusé entre les sciences philologiques et les sciences herméneutiques au point qu’elles ne semblent plus prendre position sur le même fond épistémologique2. La propriété descriptive d’isomorphisme entre interprétation et production reformule par conséquent de manière plus précise l’hypothèse initiale : s’il existe une possibilité de relais entre expression et contenu, d’une part, interprétation et production, d’autre part, cette possibilité doit se manifester par un isomorphisme entre la description des pratiques sémiotiques de production et la description des pratiques sémiotiques d’interprétation.

À la validation des propriétés formelles appartenant aux plans de l’expression et du contenu vers les pratiques d’interprétation et de production s’ajoute l’obligation de s’assurer que les propriétés ordinairement projetées sur ces pratiques ne sont pas dirimantes pour l’homologation visée.

3) L’enchaînement temporel des pratiques. — La chronologie qui accompagne communément la description des pratiques de production et d’interprétation constitue un de ces obstacles, étant considéré que la constitution des plans d’une sémiotique ne saurait être rendue compatible avec une telle propriété. Les recours théoriques nécessaires pour surmonter cette difficulté sont les mêmes que ceux rapportés au point 1 :

- Note de bas de page 3 :

-

Pensons, par exemple, à l’exécution d’un morceau de musique qui demande de la part de l’interprète — le nom qu’on donne à cet exécutant suffit à en témoigner — une interprétation préalable. Sur les corrélations et les syntagmatisations, implicatives ou concessives, qu’elles suscitent, voir Claude Zilberberg, Éléments de grammaire tensive, Limoges, Pulim, 2006, pp. 81-83.

(a) la temporalisation existant entre production et interprétation peut être ramenée à une corrélation, converse ou inverse selon les cas, sur laquelle une syntagmatisation concessive reste envisageable3 ;

(b) la temporalisation peut être également élevée au niveau formel ; l’enchaînement des pratiques ne relève plus alors d’une chronologie mais d’une syntagmatique proprement sémiotique.

- Note de bas de page 4 :

-

Voir Sémir Badir Sémir Badir,Textes et Graphiques. Contribution à une épistémologie sémiotique, Thèse d’agrégation, Université de Liège, 2007a. ; « La sémiotique aux prises avec les médias », Semen n° 23, 2007b, pp. 25-43 ; « Intensités d’affichage » in Nouveaux Actes Sémiotiques, 2006 [en ligne depuis le 26 juin 2007 : https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/1130], 2007c.

J’ai pu montrer qu’il en est bien ainsi pour les textes4. Il ne suffit pas de dire qu’il n’y a de texte qu’interprété, assertion qui laisse encore la place pour une chronologie. Il faut aller plus loin et reconnaître qu’il suffit d’une interprétation pour qu’un texte soit produit. Qui produit de la sémiosis rencontre inévitablement de l’altérité dans ce qu’il produit. Aussi, l’Adresse et la Réponse ne sont pas les conditions transcendantales de l’interprétation mais les conditions qui font d’un objet produit un objet interprétable. L’interprétation est inhérente à la production d’un texte dans la même mesure qu’il n’y a pas d’expression manifestée sans contenu (et vice versa). On peut estimer que la modélisation chronologique de la production et de l’interprétation relève d’un paradigme communicationnel qui, s’il a certainement prévalu au commencement de la réflexion sémiotique, était en fait redevable aux théories de la communication circulant en sciences sociales. Une telle modélisation perd de sa pertinence quand la démarche cherche à statuer sur les conditions formelles de la signification.

- Note de bas de page 5 :

-

Cf. Badir, « La sémiotique aux prises avec les médias », Semen n° 23, 2007b, pp. 25-43. La proposition définitionnelle demeure toutefois insuffisante car elle reste sans application pour les pratiques nues, parmi lesquelles apparaissent aussi des pratiques sémiotiques — chant, discours oral et gestuel, mimiques de théâtre, etc. Zinna a avancé pour cette problématique une proposition théorique distincte mais analogue. Voir à ce sujet « L’objet et ses interfaces » in E/C, http://www.associazionesemiotica.it/ec/contributi/zinna_9_10_04.html [document pdf], 2004.

4) Productions sans interprétations. — Un autre obstacle apparent consiste dans le fait que le champ des productions est plus large que celui des interprétations, entendu qu’il existe des productions qui n’appellent pas d’interprétations, tandis qu’il est toujours possible de contester que l’inverse soit vrai (les interprétations du monde naturel transforme celui-ci en un « texte » à déchiffrer : elles génèrent par conséquent des productions sémiotiques). On ne saurait considérer que ce sont des cas où production et interprétation sont conformes l’une par rapport à l’autre, comme on le fait dans la théorie sémiotique à l’égard du plan de l’expression et du plan du contenu lorsqu’il s’avère que l’objet de l’analyse n’est pas sémiotique, car ce serait administrer la solution d’avoir seulement posé le problème ; qui plus est, ce serait faire bon marché de la réalité des pratiques, et des modalités épistémiques qui les accompagnent. Ce qui, en fait, est réclamé ici est une définition non formelle des productions sémiotiques, c’est-à-dire une définition de ces productions en tant que pratiques, quelle que soit la perspective en fonction de laquelle on la situe (anthropologique, sociologique, psychanalytique) mais d’où il serait en tout cas permis de maintenir une distinction entre productions sémiotiques et productions non sémiotiques sans tenir compte de l’appareillement des premières avec les pratiques interprétatives. J’ai pu proposer une telle définition en utilisant le cadre plus large de la catégorie anthropologique de l’outil : les productions sémiotiques peuvent être alors définies parmi les pratiques outillées comme celles qui font intervenir un média5.

L’hypothèse d’une homologation entre l’opposition sémiotique de l’expression et du contenu, d’une part, la répartition des pratiques sémiotiques entre productions et interprétations, d’autre part, résiste donc à un premier examen jugeant de sa pertinence. C’est une hypothèse forte : elle établit la distinction entre production et interprétation au niveau formel, quand d’autres la laissent au niveau des manifestations ; elle interdit de parler de « production du sens » (ou de « génération du sens ») : seule une expression est susceptible d’être produite.

Un examen plus poussé profitera aux deux rapports de cette homologation. L’expression et le contenu, formellement opposés, sont appelés à connaître dans leurs manifestations des substances particulières dont une répartition des types de pratiques sémiotiques peut faciliter l’identification et la caractérisation. Aussi n’est-il pas dit en fin de compte que ce soit de manière tout à fait arbitraire ou conventionnelle, en dépit de Hjelmslev, que les corrélats de la division sémiotique soient appelés précisément « expression » et « contenu ». Quant à la répartition de la production et de l’interprétation, elle se renforce à ce rapprochement et s’accompagne d’effets d’opposition et de symétrie ; elle gagne en outre, et c’est ce qui m’intéresse surtout de mettre en avant, une heuristique concernant les voies de description des productions sémiotiques. Ces voies descriptives s’orientent dans deux directions :

(a) l’analyse du plan d’expression peut conduire la description des productions sémiotiques (la poétique) ;

(b) la description des pratiques interprétatives (l’herméneutique) peut servir de modèle à celle des pratiques productives, à tout le moins dans le champ des pratiques sémiotiques.

Dans la présente étude, nous n’explorerons que la première de ces pistes.

Description et niveaux de pertinence

- Note de bas de page 6 :

-

Jacques Fontanille, « Textes, objets , situations et formes de vie. Les niveaux de pertinence de la sémiotique des cultures » in E/C , http://www.associazionesemiotica.it/ec/contributi/fontanille_28_5_04.html, 2004

Pour ce qui est de l’analyse du plan de l’expression, le sémioticien dispose d’une synthèse proposée récemment par Jacques Fontanille6 faisant état de différents niveaux de pertinence. Sauf erreur de ma part, le concept de production n’est pas mentionné dans cette synthèse ; par contre, on y retrouve celui de pratique, dont on convient ici que la production peut être tenue pour un type particulier. Les éléments nécessaires à l’examen proposé y sont donc réunis.

- Note de bas de page 7 :

-

Au vu du tableau ci-dessous, dont la présentation est fidèle à l’imaginaire greimassien de la profondeur, j’aurais mieux fait d’écrire : que sous-tend le niveau des cultures. Ce n’est toutefois qu’affaire d’imaginaire cognitif.

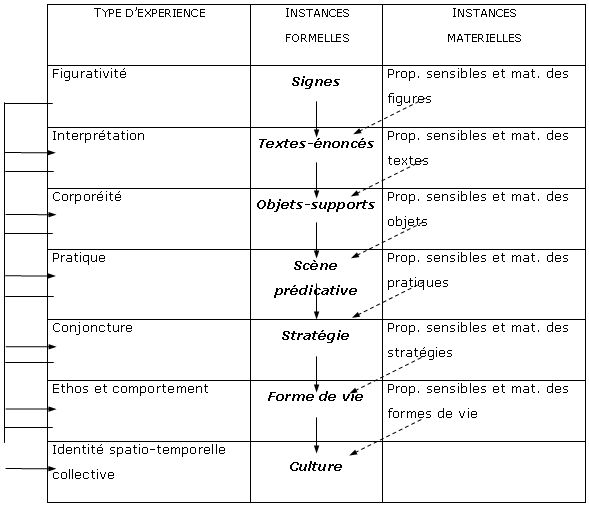

La pratique, selon Fontanille, désigne une expérience correspondant au niveau d’analyse du plan de l’expression dit des « scènes prédicatives ». Comme ce niveau constitue le quatrième palier de l’analyse on est en droit de dire que les pratiques suscitent une analyse du plan de l’expression à quatre niveaux — dans l’ordre : niveau des signes, niveau des textes, niveau des objets-supports, niveau des scènes prédicatives. Au-delà des scènes prédicatives, et des pratiques qui soutiennent la nécessité de leur formalisation, Fontanille prévoit encore deux niveaux d’analyse supérieurs — le niveau des stratégies et le niveau des formes de vie — que « chapeaute »7 enfin le niveau des cultures, non analysées mais englobantes.

Fig. 2 : « Les niveaux de pertinence de la sémiotique des cultures » (Fontanille 2004, p 22).

Il y a donc là, au sujet des pratiques, une proposition théorique qui concerne l’analyse du plan de l’expression. Se mettre d’accord avec Fontanille sur les caractéristiques du niveau visé par les pratiques réclame, d’une part, qu’on entérine la légitimité de principe des niveaux inférieurs et, d’autre part, qu’on reconnaisse le bien-fondé du concept même de niveaux de pertinence. Comme on le voit, l’enjeu dépasse de beaucoup le statut des pratiques productives. La visée épistémologique que j’ai commencé de préparer à l’aide du principe hjelmslevien d’empirisme m’incite à ne pas borner le commentaire au seul niveau des scènes prédicatives mais à poser les questions d’ordre général permettant l’inclusion d’un tel niveau dans une synthèse concernant l’analyse du plan de l’expression.

Comme il se doit, la synthèse de Fontanille fait état de travaux antérieurs et en assemble les concepts et les arguments à la recherche d’une cohérence globale. Elle fait même un peu davantage : elle dispose les travaux de sémiotique selon une certaine logique historique, les travaux concernant le premier niveau d’analyse, celui des signes, étant constitués en droit comme inauguraux. Le rassemblement est du reste circonscrit, grosso modo, aux travaux qui se réclament de l’école de Paris, la contribution de chaque sémioticien étant assignée, moyennant quelques arrangements propres au travail de synthèse, à un (deux tout au plus) niveau de pertinence particulier. Par exemple, les travaux de Zinna sont assignés au niveau des objets-supports ; ceux de Landowski, aux situations d’où dérivent les scènes prédicatives et les stratégies ; ceux que Fontanille lui-même a menés en collaboration avec Greimas, aux formes de vie. Il va de soi que les questions que je serai amené à poser ne porteront que sur la synthèse elle-même, et non sur les travaux qu’elle rapporte. Je les réunirai en trois massifs et les présenterai par ordre croissant de gravité.

1) Sur la pertinence des niveaux pour une analyse sémiotique. — Entre les instances des deux premiers niveaux du plan de l’expression et celles des niveaux suivants, il y a une différence de taille : signes et textes appartiennent spécifiquement à la sémiosis, ce qui n’est pas le cas, est-on en droit de supposer, des objets-supports, ni des scènes et des stratégies, et pas davantage des formes de vie ; autrement dit, il est possible de décrire des objets-supports, des scènes, des stratégies et des formes de vie sans en faire des objets sémiotiques. La non-spécificité des niveaux supérieurs du plan d’expression appelle un certain nombre de questions d’ordre théorique.

- Note de bas de page 8 :

-

Les situations, dont Fontanille reprend le concept à Landowski, subsument, dans une première formulation de la synthèse, les scènes prédicatives et les stratégies.

- Note de bas de page 9 :

-

Jacques Fontanille idem, p. 9

Quel critère va permettre d’établir un distinguo entre les instances formelles participant de la sémiosis et les objets-supports, scènes, stratégies et formes de vie qui n’y participent pas ? Précisons qu’il s’agit ici de distinguer des points de vue. Il est évident que, si elle entend atteindre la dimension des cultures, la sémiotique pourra mettre sous la coupe de son analyse à peu près n’importe quel phénomène humain. Demeurera néanmoins une distinction nécessaire à faire entre ce à quoi réfèrent, par exemple, les situations8 lorsqu’elles désignent simplement un certain agencement spatial, social ou psychosocial, et leur spécificité en tant que niveau de pertinence dans l’analyse du plan de l’expression. Il semble que ce problème n’est pas perçu par Fontanille quand il illustre le concept de situation par l’exemple des lignées parentales chez Lévi-Strauss9. Les êtres humains qui soutiennent l’analyse des structures de la parenté et qui peuvent, de ce fait, en constituer un plan d’expression, sont bien en « situation » les uns par rapport aux autres ; mais, du point de vue sémiotique, il n’y a aucune raison à rapporter leur analyse à un niveau supérieur à celui des signes, chaque être humain valant pour un signe indécomposable du plan de l’expression.

- Note de bas de page 10 :

-

Jacques Fontanille, idem, p. 22

En fait, le critère assignant aux paliers supérieurs de l’analyse du plan de l’expression une spécificité sémiotique risque fort de demeurer introuvable. La raison en est que chaque niveau de pertinence est lié à un type particulier d’expérience — figurativité pour les signes, interprétation pour les textes, corporéité pour les objets-supports, pratique pour une scène prédicative, conjoncture pour une stratégie, éthos et comportement pour une forme de vie, enfin identité spatio-temporelle collective pour une culture10. Fontanille ne précise pas la nature du lien rapportant une instance formelle à un type d’expérience. Mais, en tout état de cause, ce lien semble assez fort pour déterminer la spécificité de chaque niveau de pertinence indépendamment de la formalisation permettant de situer celui-ci dans la hiérarchie. Or, si la détermination expériencielle reste sans effet sur le principe de formalisation des deux premiers niveaux, ainsi que peuvent en témoigner les recherches structurales en linguistique et en sémiotique, elle risque en revanche de concurrencer les critères formels mis en œuvre dans les niveaux supérieurs et, en fin de compte, de mettre sous sa condition la hiérarchie qui en est proposée.

- Note de bas de page 11 :

-

« L’objet de la sémiotique n’est donc, à cet égard, ni “transversal” ni “englobant”. Il est à la fois “subséquent” (situé en aval) et “formel” (schématisant) » (Fontanille, idem, p. 19).

On peut du reste se demander s’il est pertinent, ou même seulement opérationnel, pour l’analyse sémiotique d’admettre des niveaux dont la spécificité sémiotique n’est pas assurée. Elle serait en tout cas incompatible avec l’homologation visée : l’interdépendance entre le plan de l’expression et le plan de contenu ne pourrait être maintenue si l’on admet que l’analyse du plan de l’expression définit des niveaux de pertinence valables pour des productions non nécessairement sémiotiques. Une telle option théorique laisse grand le risque de donner à l’objet sémiotique cet air de globalité et de transversalité que Fontanille voudrait pourtant lui dénier11.

2) Niveaux de pertinence pour l’analyse de quel plan ? — Une difficulté inhérente à l’analyse, dès que l’on quitte le niveau inférieur des signes et des figures, est de savoir à quel plan de la sémiotique il faut assigner les unités analysées et, une fois cette assignation reconnue, de les y maintenir, c’est-à-dire de ne pas faire valoir pour leur analyse des arguments appartenant en droit à l’autre plan. La raison de cette difficulté est que, dans la manifestation, les unités appartenant aux niveaux supérieurs d’un plan donné sont toujours corrélées à des unités appartenant à l’autre, et que cette corrélation est souvent reproduite, avec ou sans l’aide d’index métasémiotiques différenciateurs, dans la description qu’on en fait. Ceci est déjà vrai d’unités linguistiques aussi réduites que les sémèmes. Seule une longue pratique de leur analyse peut prévenir toute confusion entre les sémèmes et les morphèmes auxquels ils sont corrélés dans la manifestation. Deux types de confusion sont à signaler particulièrement : (i) dans les applications, celle qui consiste à déterminer l’identification d’un sémème en fonction d’un lexème et non des morphèmes qui composent ce lexème, comme on le voit faire trop souvent ; (ii) dans la description théorique, il faut veiller à ne pas projeter sur les sémèmes un échelonnement de l’analyse, en morphèmes d’une part, en lexèmes d’autre part, — et ne parlons même pas, dans ce cas-ci, de niveaux de pertinence, car un tel échelonnement n’a pas cette portée —, qui ne regarde que l’analyse de l’expression. Il faut en outre se garder de ce que je pourrais appeler le « syndrome Martinet » : accomplir une analyse de l’ensemble de la sémiosis du point de vue d’un seul de ses plans. Parler, comme Martinet le faisait, d’unités distinctives et d’unités significatives, c’est plier l’analyse linguistique dans son ensemble à l’analyse du plan de l’expression, pour lequel seul ces dénominations trouvent une certaine légitimité, et en fin de compte l’y réduire (cf. les sempiternelles formules de commisération envers cette « parente pauvre » de la linguistique qu’était supposée être la sémantique, quand tant de travaux de contemporains de Martinet, notamment ceux de Guillaume et de Tesnières, marquaient au contraire le renouveau des études sémantiques).

- Note de bas de page 12 :

-

« Le problème traité par Jean-Marie Floch dans cette étude est celui des différentes attitudes-types que les usagers du métro adoptent à l’égard de la composition des itinéraires qui leur sont proposés, et en particulier de l’ensemble de ce qu’on pourrait appeler les “zones critiques” et qui, à ce titre, doivent être “négociées” par ces usagers (comme on dit “négocier un virage”) pour les ajuster à leur propre parcours. Ces zones critiques sont soit des discontinuités dans l’espace (des escaliers, des quais et des wagons, des zones encombrées), qu’on pourrait caractériser comme des “objets-lieux”, mais aussi des objets plus spécifiques (des portillons, des poinçonneuses, etc.), des “objets-machines” en somme, et enfin des objets qui ne sont que des supports pour des inscriptions de toutes sortes (signalétique, réglementation, publicité, etc.). Les zones critiques font donc appel aux niveaux de pertinence inférieurs : signes et figures, textes et images, et surtout à plusieurs catégories d’objets, qui sont eux-mêmes hiérarchisés : les objets-lieux peuvent englober les objets-machines, qui peuvent eux-mêmes englober les objets-supports. / À chacune de ces zones critiques, correspond une “scène prédicative” typique (informer, orienter, prescrire, interdire, séduire, persuader, etc.), qui appartient à une pratique spécifique. Ces zones sont “critiques” pour la simple raison qu’elles opposent des scènes concurrentes au parcours de déplacement de l’usager, c’est-à-dire à une autre pratique : le problème à régler relève donc d’abord de la situation-stratégie, c’est-à-dire de l’ajustement entre scènes prédicatives et entre les pratiques sémiotiques afférentes » (Fontanille, idem, p. 11).

Je ne suis pas convaincu que la synthèse présentée par Fontanille soit parvenue à passer au-delà de cette difficulté. Prenons le cas des scènes prédicatives. Ainsi que leur nom même l’indique, c’est ici le contenu, et non l’expression, qui procède à l’identification de leurs unités. Assurément ces scènes prédicatives trouvent à se manifester dans des expressions particulières, mais il n’est pas démontré qu’elles suffisent à la formalisation d’un niveau de pertinence pour ces expressions. Fontanille a vu la difficulté, sans se résoudre toutefois à l’affronter. Par exemple, reprenant à titre d’illustration une analyse réalisée par Jean-Marie Floch sur le métro parisien, il indique l’existence de « zones critiques » en faisant correspondre à chacune des zones critiques une scène prédicative typique12. On a ainsi deux registres distincts : un registre d’expression avec les « zones critiques » et un registre de contenu avec les scènes prédicatives. Mais l’impossibilité à désigner les unités formées par ces zones critiques autrement que par les scènes prédicatives qui leur correspondent montrent justement la difficulté qu’il y a à leur attribuer une pertinence formelle dans l’analyse de l’expression. Pour juger de cette pertinence, l’analyse sémiotique n’a inventé qu’un seul moyen : le test de commutation. Or, si l’on voit bien comment des scènes prédicatives telles que « informer », « orienter », « prescrire », interdire », etc., comme elles apparaissent pour l’usager du métro, s’enchaînent et peuvent, selon des règles très intéressantes à décrire, commuter les unes avec les autres dans les unités plus larges que sont les stratégies et les formes de vie, en revanche il n’apparaît pas que les zones critiques qui leur correspondent dans le cas du métro parisien soient aussi aisément commutables. Pour montrer qu’elles le soient, il faudrait que les unités qu’elles composent non seulement (i) puissent correspondre à d’autres contenus en fonction des unités d’expression de niveaux supérieurs dans lesquels elles sont articulées (ce qui reste plausible), mais aussi (ii) conservent de manière constante et formelle les rapports aux unités de niveaux inférieurs qu’elles englobent (ce qui est douteux). Inévitablement, le problème se reporte alors aussi sur les instances formelles des unités supérieures. Pour utiliser encore l’illustration de l’analyse du métro, des stratégies telles que l’arpentage, la flânerie, le somnambulisme et le professionnalisme ont bien, quand elles sont manifestées, un contenu et une expression, mais, en termes d’analyse formelle, il y a une grande chance pour que leur unité dépende exclusivement de l’analyse du plan de contenu. Et, quand ces stratégies sont érigées en classes (ce qui correspond selon Fontanille au niveau des formes de vie) fonctionnant dans des lieux tels que l’exposition, l’hypermarché ou la gare, elles accusent à l’envi leur appartenance au plan du contenu : de telles stratégies sont applicables non seulement dans divers lieux, mais aussi, en fonction de ces lieux, pour diverses « zones critiques ».

Il faut donc reconnaître que, dans la synthèse qu’a proposée Jacques Fontanille, l’appartenance de plusieurs niveaux reste sujette à caution — cette caution que leur apporte si bien le plan de contenu qu’on est en droit de se demander si leur pertinence ne relève pas davantage de ce plan que du plan de l’expression proprement dit. Il va de soi que, dans les manifestations, ces niveaux apparient des expressions et des contenus, mais cet appariement ne suffit pas à l’établissement de niveaux formels spécifiques dans chaque plan.

- Note de bas de page 13 :

-

Jacques Fontanille, idem, p. 16

- Note de bas de page 14 :

-

J’ai pu montrer par exemple que la description des différents types d’affichages (muraux, administratifs, sur Internet, etc.) pouvaient être unifiée à partir d’une définition basée sur des traits intensifs de contenu (voir Badir 2007c).

3) Sur les critères formels des niveaux de pertinence. — Avant d’aborder un dernier ensemble de problèmes touchant à la synthèse proposée par Fontanille, je voudrais rappeler la distinction bénéfique à la sémiotique (du moins à une sémiotique qui souhaiterait rester fidèle aux enseignements épistémologiques de Hjelmslev) entre analyse et description. Une analyse visant à la connaissance d’un objet est formelle ; entendu par là qu’elle vise à la formalisation de son objet et que cette formalisation implique un protocole d’uniformité — d’ « homogénéité », si l’on préfère. Ce protocole, pour ne pas avoir à hypostasier la qualité d’uniformité sur les données elles-mêmes, réglemente la possibilité d’un complexe d’analyses hiérarchisées en niveaux de pertinence. Une description est au contraire liée à la substance, c’est-à-dire au particulier, et sa conduite est réglée sur des critères qui demeurent externes à son objet, même lorsqu’elle cherche à rendre compte de l’analyse qui en est faite (car une analyse, une fois manifestée, devient une description ; mais cela n’implique pas que toute description dépende d’une analyse). Au demeurant, une description peut être, elle aussi, ordonnée en « niveaux », et toute latitude est laissée au descripteur pour établir les critères de cet ordonnancement. De quoi traite la synthèse de Fontanille ? Tout laisse à croire qu’elle entend traiter d’une analyse, d’abord parce que son auteur le dit explicitement (p. 1), ensuite parce qu’elle établit la distinction des niveaux au moyen d’un critère de pertinence, enfin parce que la « résolution des hétérogénéités »13, selon sa judicieuse expression, est ce qui anime le parcours de l’analyse proposée. Mais si, après les dernières questions que j’ai à adresser à cette analyse, Fontanille voulait rétrocéder l’analyse en description, je n’aurais rien de plus à objecter. Ceci n’est pas dit sur un ton comminatoire. Une description peut atteindre des objets inaccessibles à l’analyse. Il est certain que les pratiques, les stratégies ou les formes de vie se manifestent par des productions qui peuvent être décrites utilement ; par exemple, les problématiques de l’original en peinture, de la patine d’un meuble, de la grâce d’une exécution artistique, ou du ready-made, intéressent bien les pratiques productives. Seulement l’analyse ne peut rien en dire. Seule une description, gouvernée par la signification assignée à ces productions, est capable de les appréhender14.

- Note de bas de page 15 :

-

« Le parcours d’intégration que nous proposons ici repose sur un principe constant : la schématisation, à un niveau donné, des propriétés matérielles et sensibles qui étaient considérées comme non pertinentes au niveau précédent » (Fontanille 2004, p. 16). Un peu plus loin : « C’est donc la recherche du niveau de pertinence optimal, pour chaque projet d’analyse, qui fait le partage entre d’un côté, les instances formelles, celles qui seront pertinentes pour le niveau retenu, et les instances matérielles et sensibles, celles qui ne le seront qu’un niveau suivant : on peut alors considérer que ces instances matérielles, ainsi sélectionnées par leur corrélation avec des instances formelles, constituent la substance de l’expression » (ibid.).

Le critère formel allégué par Fontanille pour justifier la distinction des différents niveaux de pertinence renvoie aux concepts hjelmsleviens de matière, substance et forme. En gros, le parcours analytique en niveaux de pertinence est vu comme une intégration progressive des substances en formes15, les substances d’un niveau donné étant appelées à être formalisées au niveau supérieur. Cette intégration correspond bien chez Hjelmslev à un parcours analytique, celui effectué par les sémiotiques connotatives : c’est dans les sémiotiques connotatives en effet que ce qui était tenu pour substantiel par l’analyse d’une sémiotique dénotative peut trouver à se formaliser. Est-ce à une analyse connotative que ressortit la hiérarchie proposée par Fontanille ? Certains exemples le donnent à penser ; tel celui des tablettes d’argile utilisées à l’époque de l’ancien Moyen-Orient (exemple emprunté à Isabelle Klock-Fontanille), à propos duquel Fontanille observe :

- Note de bas de page 16 :

-

Jacques Fontanille 2004, p. 6

que le même texte (plus ou moins étendu ou condensé) est inscrit sur deux parties de l’objet-support, la tablette et l’enveloppe, et que cette duplication de l’objet et de l’inscription (et pas du texte) permet d’enchâsser deux situations et deux thématiques de procès différentes : la proposition / acceptation / réalisation du contrat d’un côté, et la validation / archivage / vérification de l’autre16.

Les « thématiques de procès » sont des contenus qui peuvent entraîner que ce qui était tenu jusque là pour substantiel (à savoir l’inscription du texte à deux endroits différents de l’objet-support) soit formalisé. À ce titre, elles correspondent bien à des particularisations dues aux connotateurs ‘sur la tablette’ et ‘sur l’enveloppe’. Notons toutefois que ce qui est formalisé, dans cet exemple, ce n’est pas l’objet-support lui-même, mais quelque chose comme « la substance de l’objet-support dans le texte » ou « la substance matérielle du texte ». C’est ce que remarque aussi Fontanille :

- Note de bas de page 17 :

-

Jacques Fontanille, idem, , p. 16

dès le premier niveau d’expérience, toutes les propriétés matérielles et sensibles sont déjà présentes, toutes ensemble, dans un conglomérat qui correspond à la matière de l’expression17.

- Note de bas de page 18 :

-

Bordron (« Les objets en parties. Esquisse d’ontologie matérielle », Langages n° 103, 1991) appelle ce type de totalité une configuration. De la relation d’intransitivité, il donne pour exemple l’œil de l’oiseau qui ne peut pas être tenu pour une partie du vol (ce qui est en revanche le cas de l’oiseau). Pour un complément, voir Bordron, « Compositions et mises en séquences », Le Devenir, J. Fontanille (dir.), Limoges, Pulim, 1994.

On pourrait dès lors supposer que la formalisation du texte pourrait être poussée plus avant, selon des connotateurs capables de spécifier davantage sa substance. Aura-t-on pour autant formaliser de ce fait l’objet-support ? Rien ne le laisse supposer. Certes, l’objet-support peut lui-même faire l’objet d’une analyse formelle, et cette analyse peut être poursuivie par une analyse connotative : (i) la tablette d’argile (expression) a une fonction définie (contenu) dans une pratique de sorte qu’elle correspond à une forme opposable à d’autres formes (analyse dénotative) ; (ii) elle se manifeste et connaît nécessairement de ce fait des variations dont les possibilités d’altération peuvent être à leur tour formalisées selon les propriétés sémiotiques du corps (analyse connotative pour laquelle la sémiotique des objets-supports constitue un plan d’expression). Mais ces deux analyses, l’une prenant pour données les textes, l’autre prenant pour données les objets-supports, ne sont pas censées s’enchaîner. Aussi les connotateurs qui permettront de formaliser la substance des objets-supports ne se prêtent guère à la formalisation de la substance textuelle. Autrement dit, on se trouve ici devant un essai de totalisation instaurant des dépendances intransitives18 bien aptes à donner consistance au critère établissant la différenciation des niveaux de pertinence et, par voie de conséquence, au concept de niveau de pertinence lui-même.

- Note de bas de page 19 :

-

Jacques Fontanille, idem, p. 12

Cependant, d’autres exemples allégués par Fontanille n’ont apparemment rien à voir avec l’analyse connotative. De l’étude sur le métro parisien, Fontanille déduit des « classes stratégiques [qui] caractérisent autant un mode de vie en général qu’un usage spécifique réservé aux transports en commun »19. Dans ce cas, on n’a rien ajouté à l’analyse des stratégies mais on a élargi le corpus des situations sur lesquelles elles peuvent s’appliquer. Les formes de vie, qui permettent de subsumer ces classes stratégiques, entrent cette fois dans un rapport qu’on doit considérer comme métasémiotique vis-à-vis des stratégies, puisqu’elles permettent de raisonner leurs classes ; il s’établit de ce fait des rangs d’analyse, mais rien n’indique que les cultures, qui sont supposées constituer le niveau de pertinence supérieur aux formes de vie, entrent dans un rapport métasémiologique avec ces mêmes stratégies ; le fait que les stratégies subsument elles-mêmes des unités de rang inférieur devrait suffire à ne pas l’envisager.

À ce stade de l’examen, un rappel du distinguo hjelmslevien entre rang d’analyse et niveaux de pertinence (pour l’analyse) s’impose. Une analyse continue contient autant de rangs qu’elle contient d’analyses simples, lesquelles sont toujours composées de deux rangs, le rang de l’objet analysé et le rang des composantes de l’objet. Par niveaux de pertinence, il faut en revanche comprendre un complexe hiérarchisé d’analyses. Les sémiotiques connotatives et les métasémiotiques produisent les uns et les autres de tels niveaux de pertinence : le leur et celui de la sémiotique-objet qu’ils contiennent dans l’un de leurs plans. Pour les sémiotiques connotatives, le nombre des niveaux de pertinence est limité à deux (la sémiotique-objet constituant le plan d’expression d’une sémiotique connotative étant dite « dénotative ») ; cela signifie qu’une sémiotique connotative ne peut pas avoir pour objet une sémiotique qui serait déjà elle-même connotative. Pour les métasémiotiques, Hjelmslev prévoit trois niveaux de pertinence : le niveau de la sémiotique-objet, le niveau sémiologique (ou niveau métasémiotique du premier degré) et le niveau métasémiologique (ou niveau métasémiotique du second degré). Pour les sémiotiques connotatives comme pour les métasémiotiques, ce qui justifie l’établissement de niveaux de pertinence, c’est le choix d’arrêter l’analyse continue de l’objet — en l’occurrence, la culture — selon une dépendance uniforme de tous les objets qui en sont déduits entre eux et vis-à-vis de ce premier objet. Ce choix ressortit de la responsabilité de l’analyste ; il est pris en vue d’une adéquation optimale entre l’objet et sa description. Quels sont les critères qui peuvent motiver un tel choix ? Ce qu’allègue Fontanille est une conséquence théorique de l’application des niveaux de pertinence : quand des analyses distinctes sont hiérarchisées en niveaux de pertinence, on trouve nécessairement dans l’une de ces analyses des transformations des rapports établis entre formes et substances dans l’autre. Mais ce n’est pas à proprement parler un critère qualifié à établir cette hiérarchisation entre niveaux. En outre, il est contestable qu’une hiérarchie puisse emprunter sa justification tantôt à l’analyse connotative tantôt à l’analyse métasémiotique. Enfin, l’hétérogénéité, également évoquée, n’est pas non plus à proprement parler un critère : elle permet simplement d’exprimer ce qu’est un niveau de pertinence comparativement à ce qu’est un rang. Admettons ainsi, à regret, que Fontanille n’est pas parvenu à avancer un critère suffisant à répondre de la différenciation des niveaux de pertinence pour l’analyse du plan de l’expression ; du moins n’est-il pas parvenu à avancer un critère qui satisfasse aux exigences de la théorie hjelmslevienne du langage, bien que ce soit cette théorie qui soit par lui alléguée.

Nouvelles propositions

Nous sommes partis d’une hypothèse d’homologation entre la dualité de l’expression et du contenu et la dualité de la production et de l’interprétation. Cette hypothèse a permis de reporter la réflexion concernant les « arts du faire » sur l’analyse du plan de l’expression. Nous avons ainsi été conduit à mener une critique de la synthèse proposée sur ce sujet par Jacques Fontanille, mettant en avant trois difficultés : (i) la difficulté consistant à maintenir un point de vue sémiotique sur la hiérarchisation des niveaux ; (ii) la difficulté consistant à spécifier les niveaux de l’expression en tant que tels ; (iii) la difficulté consistant à donner une justification théorique à l’idée même d’une hiérarchisation en niveaux de pertinence qui soit autre chose que la nécessité de stratification inhérente à toute analyse.

- Note de bas de page 20 :

-

L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, = Arguments, 1971 (1943), p. 145

- Note de bas de page 21 :

-

C’est moi qui rajoute ici les procès, Hjelmslev n’envisageant que la déduction des systèmes.

Revenons à cette dernière difficulté. En fait, la question des choix procédant à l’établissement de niveaux de pertinence dans l’analyse reste obscure. Hjelmslev se borne à en prévoir la possibilité, sans avancer quelque argument pour en motiver la nécessité. Dire en effet, comme il le fait, que les sémiotiques connotatives et les métasémiotiques permettent de suspendre le postulat d’homogénéité structurale qui est appliqué aux textes dans l’analyse dénotative20 n’implique pas encore que les textes soient effectivement hétérogènes ; cela permet seulement de prévoir, au cas où on les prendrait pour tels, des démultiplications dans l’analyse sémiotique ainsi qu’une analyse capable d’assembler, soit par l’expression soit par le contenu, divers systèmes et procès sémiotiques21.

Qu’est-ce qui pourrait conduire le sémioticien à considérer qu’une meilleure adéquation avec les textes serait rencontrée par la description s’il tenait ceux-ci pour hétérogènes ? Pour ma part, je n’ai jamais entendu évoquer qu’une seule raison : c’est que l’unité constituée par le texte n’est pas égale à la somme de ses parties. Autrement dit, ce qu’on met en doute, en soulevant la question de l’hétérogénéité du texte, est que, l’analyse faite, le texte ne soit qu’une syntagmatique de signes, quels que soient le rang auxquels on appréhende ceux-ci — morphèmes, lexèmes, syntagmes ou phrases. Car il est aussi, prétend-on, une totalité qui connaît un principe d’organisation spécifique. Autrement dit, il est réclamé au bénéfice du texte que soit établi dans l’analyse un niveau de pertinence pour lequel le texte n’est pas seulement un tout non analysé mais bien un tout signifiant.

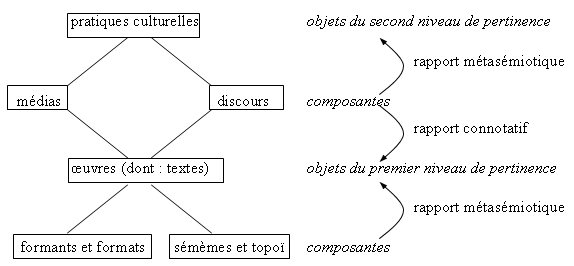

Il reste que l’analyse sémiotique vise toujours une certain niveau de généralité, et non des singularités en tant que telles (la singularité, c’est-à-dire la substance, est nécessairement le reste d’une analyse sémiotique). Ainsi, à ce niveau de pertinence, les touts signifiants que sont les textes doivent entrer dans un rapport connotatif avec les composantes d’un nouvel objet empirique que se donne l’analyse sémiotique. Cet objet empirique, comment le circonscrire ? Il permet de rendre compte des textes en tant que touts signifiants, c’est-à-dire à la fois en tant que substances produites (ces textes sont écrits sur un support matériel) et en tant que substances interprétables (ils sont situés dans un temps et dans un lieu socio-historiques). En tant qu’artefacts matériels, les textes sont inscrits dans une pratique donnée; en tant que touts intelligibles, les textes sont inscrits dans une culture donnée; les pratiques et les cultures sont ainsi amenées à devenir les objets de ce second niveau de pertinence pour l’analyse des textes. Du reste, ce qui est dit ici des textes vaut pour toute œuvre sémiotique — image, film, séquence musicale, etc. Enfin, la corrélation de la production et de l’interprétation nous incline à ne pas séparer les pratiques des cultures mais à considérer au contraire les pratiques culturelles comme une nouvelle totalité non analysée.

Fig. 3 : Les pratiques culturelles et leurs œuvres : une « fragmentation »

Je formulerai pour finir, à partir de ce schéma, trois observations montrant que les critiques adressées à la synthèse de Fontanille ont une portée générale dans les sciences du langage.

1) Une hiérarchie sémiotique. — Toute analyse est ou bien généralisante, ou bien particularisante. Dans le cas d’une analyse généralisante, l’analyse conduit à une description. C’est ce rôle qui est assigné aux composantes vis-à-vis des objets de la sémiosis : les médias et les discours décrivent respectivement le plan de l’expression et le plan de contenu des pratiques culturelles, tout de même que les formants et les formats, pour ce qui concerne le plan de l’expression, les sémèmes et les topoi (i.e. les constantes syntagmatiques), pour ce qui concerne le plan du contenu, décrivent les textes. Dans le cas d’une analyse particularisante, il ne résulte aucune description mais seulement la possibilité d’une hétérogénéité. Les médias et les genres connotent alors les textes, dont l’hétérogénéité, incompatible avec les réquisits de leur description, est prise en compte à un autre niveau de pertinence, inaugurant par là même la description, à nouveau homogène, d’un second objet d’analyse. De cette manière, la hiérarchisation des niveaux est établie selon des moyens relevant strictement de la théorie sémiotique, sans avoir à présupposer, par exemple, différents « types d’expériences ». Au reste, cette présentation hiérarchique est relativement simple, puisqu’elle n’envisage que deux objets — textes et pratiques — chacun d’entre eux connaissant un plan d’expression et un plan de contenu spécifiques.

2) Pour en finir avec l’énonciation. — Il faut en finir avec la notion, trop vague, de l’énonciation. Avec l’énonciation, le sémioticien ne s’arme en effet que d’un concept employé en logique et en philosophie de la connaissance (dont la phénoménologie) de sorte qu’il sort de sa spécialité, sans gain apparent. Qui plus est, en faisant usage de cette notion, le sémioticien confond deux concepts bien distingués par Hjelmslev : celui de manifestation, qui permet de rendre compte du fait qu’une forme peut connaître une existence empirique attestable ; et celui de matière, par lequel une manifestation sémiotique est assignée à une matérialité (particulière) et à un contexte socio-historique. Les médias et les discours sont précisément les composantes des pratiques culturelles venant suppléer à ce qui est contenu dans cette seconde acception de l’énonciation : ce sont eux qui permettent de singulariser les œuvres et de les rendre hétérogènes. En troisième lieu, l’énonciation a le désavantage de centrer l’attention exclusivement sur les œuvres, comme si toute description devait nécessairement tourner autour d’elles, alors qu’elles ne sont que des instants d’identification parmi d’autres dans la sémiosis. Enfin, si le sémioticien veut s’occuper de l’énonciation, il a d’abord à reconnaître que celle-ci est à la fois production et interprétation, qu’elle est toujours et l’une et l’autre, mais qu’il n’est d’analyse de la sémiosis que lorsque production et interprétation sont considérées séparément l’une de l’autre — séparément, mais non indépendamment, faut-il le préciser. Cette distribution est la condition même de l’approche sémiotique.

- Note de bas de page 22 :

-

Pour éviter d’entrer dans le commentaire théorique, signalons simplement que l’uniformité de la dépendance est visualisée dans un graphique par l’unidirectionnalité de l’analyse, généralement du haut vers le bas. Or il est ici un objet, à savoir l’objet œuvres, dont la décomposition se présente non seulement vers le bas, mais aussi vers le haut.

3) Instruire l’objectivation des niveaux de pertinence. — Le schéma présenté ci-dessus ne correspond pas au canon d’une analyse sémiotique, car la dépendance n’y est pas uniforme22. À l’égard des œuvres, il correspond en outre à un complexe d’analyses, rendant compte à la fois des œuvres en tant qu’elles sont homogènes (c’est là le rôle assigné à toute description effectuée à partir d’une analyse métasémiotique) et en tant qu’elles sont hétérogènes (ce dont l’analyse connotative apporte la possibilité). Ce schéma correspond en fait à ce que Hjelmslev appelle une « fragmentation ». Il utilise des ressources théoriques connues, à savoir la distinction proposée par Hjelmslev entre sémiotique dénotative, sémiotique connotative et métasémiotique. C’est là une assise nécessaire (quoique sans doute non suffisante) à la distinction de niveaux de pertinence. Et les niveaux de pertinence, à leur tour, constituent un instrument théorique capable de maintenir l’hétérogénéité de la sémiosis — hétérogénéité qui fait sa valeur face aux réductionnismes de tous bords — et d’objectiver solidement cette hétérogénéité — objectivation à l’égard de laquelle le sémioticien ne peut pas se défausser.