Forme de vie et formes de vie

vers une sémiotique des cultures

Marion Colas-Blaise

Université du Luxembourg

Index

Mots-clés : forme de vie

Auteurs cités : Pierluigi BASSO, Jocelyn Benoist, Denis BERTRAND, Étienne Bimbenet, Pierre BOURDIEU, Jacques Bouveresse, Stanley Cavell, Christiane CHAUVIRÉ, Marion COLAS-BLAISE, Joseph COURTÉS, Rafael Ferber, Jacques FONTANILLE, Nelson GOODMAN, Algirdas J. GREIMAS, Johan Huizinga, Edmond Husserl, Saul Aaron Kripke, Sandra Laugier, Bruno Leclercq, Emmanuel LEVINAS, Youri LOTMAN, Maurice MERLEAU-PONTY, Boris Ouspenski, François RASTIER, Paul RICOEUR, Alfred SCHÜTZ, Clemens Sedmak, Ludwig WITTGENSTEIN, Claude ZILBERBERG

- Note de bas de page 1 :

-

Voir en particulier Jacques Fontanille, « Les formes de vie », RSSI, vol. 13, nos 1-2, 1993, pp. 5-12 et « Style et formes de vie », Le style (G. Maurand dir.), Toulouse, Toulouse-le-Mirail, 1994, pp. 67-83. Jacques Fontanille résume ainsi l’emboîtement proposé par Wittgenstein : « expressions > usages > jeux de langage > formes de vie », ibid., p. 73.

C’est la filiation de la théorie du langage et, plus précisément, de la pensée de Wittgenstein que Jacques Fontanille invoque quand, dans les années quatre-vingt-dix, il jette les bases de l’exploration sémiotique de la notion de forme de vie, citant Wittgenstein explicitement ou résumant sa pensée à plus grands traits1. Tout naturellement, nous la solliciterons encore pour rouvrir le champ de questionnement à nos frais.

Il semble opportun, d’entrée, de prendre appui sur les cinq occurrences de l’expression dans les Recherches philosophiques, tout en recueillant dans d’autres textes de Wittgenstein des formulations apparentées. Dégageant des constantes, nous chercherons à prendre la mesure des enjeux d’un point de vue sémiotique.

- Note de bas de page 2 :

-

Recherches philosophiques, trad. F. Dastur et alii, Paris, Gallimard, 2004 ; désormais R. P. Pour la première partie, les références se feront au numéro du paragraphe ; pour la deuxième partie, nous indiquerons le numéro de la page. Cf. également Investigations philosophiques, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1961.

- Note de bas de page 3 :

-

Dans les Études préliminaires aux « Investigations philosophiques », Wittgenstein établit une équation entre (l’usage d’) un langage et une culture : des manières de saluer, prier… plus ou moins codifiées à l’intérieur d’une culture, dirons-nous.

- Note de bas de page 4 :

-

Pour la distinction entre une signification « primaire » de la forme de vie spécifique à l’espèce humaine et une signification « secondaire » socioculturelle, voir Rafael Ferber, « “Lebensform” oder “Lebensformen” ? Zwei Addenda zur Kontroverse zwischen N. Garver und R. Haller », Wittgensteins Philosophie der Mathematik : Akten des 15. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, Teil 2 (K. Puhl éd.), Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft, Band 20/2, 1992, pp. 270-276.

- Note de bas de page 5 :

-

Au sujet d’un emploi socioculturel, voir aussi Ludwig Wittgenstein, Lectures et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse, in Leçons et conversations, trad. J. Fauve, Paris, Folio,1992, p. 32 : « Afin d’y voir clair en ce qui concerne les esthétiques, vous avez à décrire des façons de vivre (Lebensformen) ».

- Note de bas de page 6 :

-

Ludwig Wittgenstein, De la certitude, trad. D. Moyal-Sharrock, Paris, Gallimard, 2006, § 358.

- Note de bas de page 7 :

-

Voir R. P., p. 317 : « Si le consensus n’était pas total, les hommes n’apprendraient pas non plus la technique que nous apprenons. La leur serait plus ou moins différente de la nôtre, jusqu’à en être méconnaissable ».

1) « Et se représenter un langage veut dire se représenter une forme de vie » (R. P.,§ 192) : la forme de vie est d’emblée mise en relation avec un langage ou, ultérieurement, avec un « jeu de langage » (R. P., § 23). Dans ce cas, rappeler que « donner des ordres et agir d’après des ordres », « décrire un objet en fonction de ce qu’on en voit, ou à partir de mesures que l’on prend », ou encore « solliciter, remercier, jurer, saluer, prier »… (R. P., § 23) en sont des manifestations possibles, c’est pointer une première question : est-il possible de distinguer entre deux niveaux d’analyse de la forme de vie ? Opposera-t-on celui de sa diversification culturelle3 et cet autre niveau, qui en constituerait l’amont, où les jeux de langage non seulement acquièrent une portée « universelle », en concernant l’espèce humaine tout entière, mais se trouvent reversés dans la forme de vie : « Imagine que tu arrives en qualité d’explorateur dans un pays inconnu dont la langue t’est complètement étrangère. Dans quelles circonstances dirais-tu que les gens de ce pays donnent des ordres, qu’ils les comprennent, qu’ils leur obéissent, qu’ils se rebellent contre eux, etc. ? La manière d’agir commune aux hommes est le système de référence au moyen duquel nous interprétons une langue qui nous est étrangère » (R. P. § 206 ; nous soulignons). C’est ce balancement entre deux niveaux d’analyse, primaire et secondaire4, que semble autoriser, sinon appeler l’hésitation, dans les Recherches philosophiques, entre le singulier et le pluriel de « forme de vie ». Le paragraphe 19 peut accréditer une lecture socioculturelle5 mettant en avant l’inscription sociohistorique d’une multiplicité de formes de vie : « On peut facilement se représenter un langage qui consiste seulement en ordres et en constats faits lors d’une bataille. – Ou un langage qui consiste seulement en questions et en une expression pour l’affirmation et la négation. Et bien d’autres encore ». D’autres passages, cependant, acceptent, voire réclament une lecture qui accorde la primauté à la forme de vie spécifiquement humaine, par opposition à celle de l’animal : « On peut s’imaginer un animal en colère, craintif, triste, joyeux, effrayé. Mais un animal qui espère ? […] Seul peut espérer celui qui sait parler ? Seul le peut celui qui maîtrise l’emploi d’un langage. Ce qui veut dire que les manifestations de l’espoir sont des modifications de cette forme de vie complexe. (Si un concept fait référence à un caractère de l’écriture humaine, il n’est pas applicable à des êtres qui n’écrivent pas) » (R. P., p. 247 ; nous soulignons). Une telle lecture convient également à une autre occurrence de l’expression « forme de vie », malgré le pluriel : « Ce qui doit être accepté, le donné, – pourrait-on dire – ce sont des formes de vie » (R. P., p. 316). Cela semble confirmé par un paragraphe de l’ouvrage De la certitude : « Je veux voir cette certitude non comme quelque chose qui s’apparente à de la précipitation ou à de la superficialité, mais comme (une) forme de vie »6. La forme de vie peut alors subsumer des activités soustraites à la variation, dont il est possible de reconnaître le caractère fondamental (telle celle de la multiplication)7.

- Note de bas de page 8 :

-

Au sujet du « cultural game », voir Clemens Sedmak, « The cultural game of watching the games », Der Konflikt der Lebensformen in Wittgensteins Philosophie der Sprache (W. Lütterfelds et A. Roser éds), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, p. 171-189. Cette extension de la notion semble autorisée par le fait que l’expression « jeu de langage » renvoie à des systèmes linguistiques (actes de langage au sens plus ou moins étroit : commander, saluer, remercier, maudire, prier…, mais aussi traduire, former une hypothèse… ; cf. R. P. § 23) ainsi qu’à des activités qui les supposent.

Un des enjeux de l’exploration sémiotique de la forme de vie se précise ainsi : comment penser l’articulation de l’appréhension de l’espace et du temps comme structures du monde en général, dont le principe est commun à tous les hommes, avec une différenciation culturelle croissante ? De ce point de vue, quelle est la pertinence d’une distinction supplémentaire entre le jeu de langage, qui a son ancrage dans une « manière d’agir commune à tous les hommes », et le jeu culturel, qui peut porter l’empreinte d’une culture ou d’une civilisation étrangère dont les manifestations demandent à être interprétées8 ?

- Note de bas de page 9 :

-

Cf. Jacques Fontanille, « Les formes de vie », idem, p. 7.

- Note de bas de page 10 :

-

Voir notamment Jacques Fontanille, « Interstice et résistance dans Feuillets d’Hypnos. Une forme de vie chez René Char », Nouveaux Actes Sémiotiques, nos 45-45, 1996, p. 32. Voir aussi Denis Bertrand, « La prouesse », Recherches en communication, no 5, 1996, pp. 175-186.

- Note de bas de page 11 :

-

Ludwig Wittgenstein, Notes sur l’expérience privée et les « sense data », trad. E. Rigal, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1989, p. 35.

2) « Le mot “jeu de langage” doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d’une activité, ou d’une forme de vie » (R. P., § 23) – « d’une forme de vie qu’elle condense », selon la traduction retenue par Jacques Fontanille9. L’activité qui englobe le jeu de langage intègre ainsi, sous forme condensée, ce qui est conçu, sémiotiquement, comme un ensemble de sélections sémantiques et syntaxiques congruentes, effectuées aux différents niveaux du parcours génératif10. En même temps, la forme de vie constitue un arrière-fond ou des « circonstances », comme semble le suggérer tel passage des Notes sur l’expérience privée et les « sense data » : « Mais n’est-il pas possible que l’ancien jeu perde sa pertinence quand les circonstances changent, de façon que l’expression cesse d’avoir une signification, bien qu’évidemment je puisse toujours la prononcer »11. La demande qui nous est ainsi adressée concerne alors les modalités de la prise en compte de l’arrière-fond qui sous-tend ou encadre toute expérience de vie et tout agir.

3) « C’est ce que les hommes disent qui est vrai et faux ; et c’est dans le langage que les hommes s’accordent. Cet accord n’est pas un consensus d’opinion, mais de forme de vie » (R. P., § 241). D’abord, il faut entrevoir les conséquences de la déconnexion de la vérité de la validation par comparaison avec la réalité, les possibilités qu’ouvre le fait de fonder la certitude non plus dans la véracité supposée, mais dans un rapport interne au dire, auquel la forme de vie fournit une légitimité. Ensuite, la question qui surgit concerne la pertinence d’une distinction entre l’accord qui trouve son fondement dans la capacité, naturelle à l’homme, d’utiliser le langage et l’accord-convention qui, sur le fond d’une diversification des formes de vie, implique une communauté et réclame que soit réglé, dans la foulée, le statut du sujet individuel. On se demandera aussi en quoi l’accord crée en même temps la possibilité du désaccord et de l’irruptiond’une nouvelle forme de vie.

- Note de bas de page 12 :

-

Au sujet du concept praxis énonciative, avancé par Greimas à la fin des années 80, voir plus particulièrement Denis Bertrand, « L’impersonnel de l’énonciation. Praxis énonciative : conversion, convocation, usage », Protée, vol. 21, no 1, 1993, pp. 25-32 et Jacques Fontanille, Sémiotique du discours Limoges, Pulim, [1998], 2003, p. 284 et sv.

- Note de bas de page 13 :

-

Pour cette expression, voir Sandra Laugier, Wittgenstein. Les sens de l’usage, Paris, Vrin, 2009, p. 222.

Un triple titre de problèmes se dégage ainsi, qui permet de circonscrire un champ d’investigations : i) comment penser l’articulation de la forme de vie, en déport du biologique, avec la diversité des formes de vie instituées ? ii) Si la forme de vie soutient l’énonciation d’une instance subjective, dans quelle mesure celle-ci est-elle contrainte par la praxis énonciative12 ? iii) Comment dégager une marge de manœuvre autorisant le surgissement du personnel singularisant et permettant de cerner l’« autorité du sujet »13 dans ses interactions avec la communauté ?

- Note de bas de page 14 :

-

On appelle ici « style » une manière d’énoncer (d’être en énonçant) qui confère une identité à un sujet singulier, qui est également, selon des proportions variables, déterminé collectivement. Dans un texte, le style se distingue de l’idiolecte en ce qu’il fait jouer la dialectique du social et de l’individuel et ne se soustrait donc pas à la force de structuration des sociolectes.

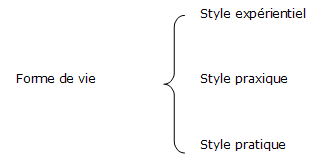

Telles seront les lignes directrices de cette étude qui aura à charge d’approfondir les questions en mettant les modèles d’analyse à l’épreuve de cas concrets : on étudiera surtout les formes de vie qui impriment son orientation au « jeu culturel » de la guerre dans Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Les hypothèses sont elles-mêmes triples : i) la forme de vie coiffe les composantes d’un style14expérientiel producteur d’effets d’identité qui, au moment d’une première différenciation (une forme de vie), subit les pressions de l’énonciation collective et se mue en style praxique ; ii) le style expérientiel s’investit dans le style pratique qui supporte la mise en œuvre d’un jeu culturel et se manifeste discursivement ; iii) la singularisation énonciative est tributaire de cette discursivisation, même si toute pratique est gouvernée par des règles. Déclinant la réflexion en deux parties, nous nous intéresserons dans un premier temps au façonnement par étapes des styles expérientiel et praxique et à leur agencement avec le style pratique ; dans un deuxième temps, il s’agira de mettre le modèle d’analyse à l’épreuve de cas de figure qui résistent : il importera de réfléchir aux formes plus ou moins originales que prendront les tentatives d’ajustement d’un style expérientiel, d’un style praxique et d’un style pratique avec la mise en discours, quand ceux-ci d’abord ne s’accordent pas.

1. La forme de vie et ses composantes

1.1. Le style expérientiel

- Note de bas de page 15 :

-

Au sujet de l’« incarnation » de la culture, voir Merleau-Ponty, qui note : « L’usage qu’un homme fera de son corps est transcendant à l’égard de ce corps comme être simplement biologique. […] Il est impossible de superposer chez l’homme une première couche de comportements que l’on appellerait “naturels” et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l’homme, comme on voudra dire, en ce sens qu’il n’est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l’être simplement biologique – et qui en même temps ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d’échappement et par un génie de l’équivoque qui pourraient servir à définir l’homme », Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, pp. 220-221.

L’enjeu de cette réflexion peut être précisé ainsi : il s’agit de déterminer des manières d’être au monde et d’agir faisant émerger un style expérientiel producteur d’effets d’identité et fournissant son soubassement sensible à une pratique énonciative discursive, donc à des comportements, des activités et des actions à travers lesquels s’opèrent une culturalisation et une socialisation croissantes. L’idée directrice est ainsi que la culturalisation et la socialisation trouvent leur ancrage dans des énonciations corporelles : là même où des manières non seulement d’être au monde et à (de) l’autre, mais encore d’agir en commun, c’est-à-dire, plus largement, une compréhension (prendre avec) précognitive « incarnée », témoignent d’une immersion socioculturelle de l’instance sensible et percevante. Une orientation elle-même multiple se dessine, dans laquelle la culture s’origine : dans l’exacte mesure où elle est créée sur le fond de la vie biologique, en faveur du vital humain à la fois naturel et culturel15. On verra qu’elle précède et annonce une mise en profil et une stabilisation culturelles et sociales, au gré des énonciations praxique et pratique.

- Note de bas de page 16 :

-

Edmund Husserl, Krisis, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. fr. G. Granel, Paris, Gallimard, 1976.

- Note de bas de page 17 :

-

Cf. Husserl : « La méditation sur la vie et le monde ambiant de la vie (qui pour nous tous a constamment le sens d’une vie commune à nous tous, d’un monde pour nous tous, dont chacun de nous a pour sa part l’expérience, un morceau d’expérience comme sa vie propre lui en donne la conviction, etc.) fait bientôt apparaître que ce monde n’est donné que par horizon […] », Krisis, idem, p. 552. Voir aussi p. 285 : « chacun de nous a son monde de la vie, visé comme “monde-pour-tous” ».

- Note de bas de page 18 :

-

Le monde est éprouvé comme « LE monde », écrit Jocelyn Benoist. Il note aussi : « L’universel commun n’est rien de donné, mais bien plutôt l’idéalité du monde lui-même (en tant que toujours donné comme LE monde, il y va de la structure de monde même), immédiatement expérimentée dans l’expérience du monde qui est la nôtre, dans sa particularité même. Non pas au sens où ce monde qui est le nôtre serait immédiatement perçu comme particulier (bien plutôt l’est-il comme LE monde, sous l’espèce de la normalité qui renvoie toute intrusion d’un “autre” monde, récusé comme tel, à une déviation de ce monde), mais au sens où cette expérience, dans sa particularité même, se prétend toujours expérience DU monde, a toujours une certaine visée d’universalité, qui n’est pas nécessairement théorique et objective », « “Le monde pour tous” : universalité et Lebenswelt chez le dernier Husserl », Recherches husserliennes, vol. 5, 1996, p. 43.

On peut espérer capter le cheminement de la culturalisation et de la socialisation à travers des gestes énonciatifs à la fois « indiciels », en ce qu’ils renvoient immédiatement à une situation et à une instance énonciative au plus près du sensible, et indicatifs en ce qu’ils sont d’emblée médiés culturellement, c’est-à-dire mettent en scène une adhésion au monde et à l’autre et, plus précisément, une orientation sensible, affective et perceptive à la base du surgissement corporel des formes culturelles. Le style expérientiel qui donne forme à la vie et les gestes énonciatifs qui en portent la marque sont façonnés par un vécuculturel et social. Si le concept de monde de la vie (Lebenswelt), tel que Husserl l’a forgé surtout dans Krisis16, est pour nous d’un intérêt particulier, c’est parce qu’il permet de penser ensemble l’« universalité » des expériences fondamentales – le monde de la vie est un « monde pour tous »17 – et l’éprouver d’un monde pour soi18 ; il permet de conjuguer l’expérience par chacun de son monde et la visée d’un monde partagé par tous.

- Note de bas de page 19 :

-

Au sujet des deux instances de l’actant « incarné », du Moi-chair de référence et du Soi-corps propre en devenir, voir Soma et séma. Figures du corps, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, surtout pp. 21-42. Dans Corps et sens, Jacques Fontanille retient l’idée de la « force de résistance et d’impulsion », écrivant que, en tant que « substance matérielle dotée d’une énergie transformatrice » et « centre de référence de ces transformations », la chair serait « l’instance énonçante par excellence », Paris, PUF, 2011, p. 12.

- Note de bas de page 20 :

-

Jacques Fontanille, Soma et séma. Figures du corps, idem, p. 38.

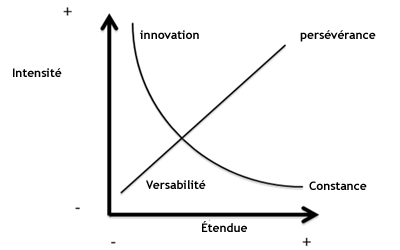

Plus sémiotiquement, dans la situation s’éprouvent, fondamentalement, des degrés différents de contention et de détension, mais aussi de réponse aux sollicitations d’un contexte externe. Une modélisation tensive peut rendre compte du système des infléchissements identitaires selon le principe de la résistance et de l’impulsion liminaires qui, écrit Jacques Fontanille19, définissent la chair en tant qu’instance énonçante. Plus exactement, retenir les zones de corrélation de la cohésion, de la cohérence et de la congruence, qui permettent à Jacques Fontanille de rendre compte des différents régimes de l’action, c’est se donner les moyens de distinguer trois types d’identité selon le Moi-chair, le Soi-idem et le Soi-ipse20. À condition de mettre à contribution les axes de l’intensité (manifestations de l’acuité perceptive ou conceptuelle, de l’implication affective) et de l’étendue (manifestations du nombre, localisation dans le temps et dans l’espace), c’est également projeter, dirons-nous, quatre valeurs positionnelles extrêmes : celle de la versatilité, quand le Moi se soustrait au contrôle du Soi (intensité et étendue faibles) ; celle de la constance fondée sur la répétition-similitude, dans le cas de la domination du Soi-idem et de la saisie clôturante (intensité faible, étendue forte) ; celle de l’innovation ou de l’arrachement à la permanence, quand le Soi-ipse de la visée ouvrante l’emporte sur le Moi et que l’instance subjective découvre sa propre altérité (intensité forte, étendue faible) ; celle de la persévérance, quand le Soi-idem et le Soi-ipse concourent à allier permanence et innovation (intensité et étendue fortes) :

- Note de bas de page 21 :

-

Au sujet du rapport au monde social, Merleau-Ponty écrit notamment : « Notre rapport au social est, comme notre rapport au monde, plus profond que toute perception expresse ou que tout jugement. […]. Le social est déjà là quand nous le connaissons ou le jugeons », Phénoménologie de la perception, idem, p. 415.

- Note de bas de page 22 :

-

Ces points seront repris et approfondis infra.

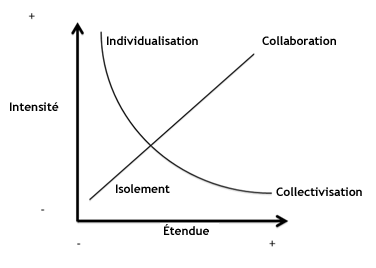

Par ailleurs, si l’incarnation de la culture est solidaire d’une ébauche de socialisation, si la forme de vie inclut nécessairement, à travers l’appréhension sensible du monde, des formes, même minimales, de socialité21, on peut chercher à modéliser l’agir en commun, qui ne se contente pas de révéler l’expérience sensible d’une immédiateté intersubjective qui peine à sortir de la sphère de l’égologie, mais qui constitue un groupe. On peut ainsi considérer que l’agir en commun se distribue lui-même selon quatre positions : l’isolement (intensité et étendue faibles), la collectivisation (intensité faible, étendue forte), l’individualisation (intensité forte, étendue faible) et la collaboration (intensité et étendue fortes)22:

1.2 Du style expérientiel au style praxique et au style pratique : éléments pour un modèle d’analyse

En même temps, il faut se demander comment se négocie le passage de la forme de vie à une forme de vie, du style expérientiel au style pratique. Le détour par Le Rivage des Syrtes s’impose d’emblée : la demande qu’il nous adresse est pressante. En effet, si, comme nous le verrons plus loin, le roman procède à une mise en discours très riche de la forme de vie « trêve » – Orsenna et le Farghestan sont « en état officiel d’hostilité » depuis trois siècles –, comment expliquer que, sous les dehors d’investissements figuratifs et thématiques très différents, la forme de vie « immobilisme » dans La vie immobile de Natsuki Ikezawa a avec elle une affinité profonde ? Comme il s’agit de se donner les moyens de dégager les liens particuliers qui les unissent, on ne saurait se contenter d’invoquer la forme de vie qui fournit une base commune à toutes les formes de vie. Il semble ainsi nécessaire de prévoir une étape intermédiaire, qui permet de projeter un parcours : sans doute le passage de la forme de vie à une forme de vie exige-t-il la convocation par une subjectivité de la praxis énonciative qui, avant de fournir des investissements thématiques et figuratifs sédimentés par l’usage – on les retrouvera au niveau de la pratique discursive – impose au style expérientiel une sélection valencielle et le constitue en style praxique. Un choix s’opère ainsi sur le fond des valeurs positionnelles autorisées par les corrélations tensives entre le Moi, le Soi-ipse et le Soi-idem. Plutôt que d’articuler la praxis énonciative uniquement avec l’énonciation pratique du sujet discursif, on propose d’en reconnaître la portée déterminante plus en amont, confirmant ainsi, dans une perspective wittgensteinienne, le poids de l’accord collectif régulé et réglé par rapport auquel la subjectivité n’a de cesse de se positionner.

- Note de bas de page 23 :

-

Dans Choses dites, Bourdieu sépare la régularité qui caractérise le jeu social de la règle : « Les héritiers riches se marient régulièrement avec les cadettes riches. Cela ne veut pas dire qu’il soit de règle pour les héritiers riches d’épouser des cadettes riches », Paris, Éditions de Minuit, 1987, p. 76. Pour notre part, nous considérerons que si, selon Wittgenstein, le jeu n’est pas totalement réglé – il se peut que l’observation ne permette de « reconnaître clairement aucune règle » (R. P. § 82) –, il peut concentrer sur lui des règles et des régularités.

On en entrevoit immédiatement une conséquence importante : le style praxique ne se contente pas de nouer l’une à l’autre une manière d’être au monde et d’agir avec l’autre ; il y ajoute une manière de se positionner par rapport à la régulation et la règle. Cette composante ne concerne plus seulement l’être au monde, ni seulement l’agir en commun, qui supposent tous deux une certaine prise de l’instance subjective sur le monde, mais les formes que peut prendre l’agir en tant que réagir à l’emprise du monde. Nous comptons les capter à travers le vécu de la régulation et de la règle23.

- Note de bas de page 24 :

-

Cf. les Remarques sur la philosophie de la psychologie : « « L’arrière-plan, c’est tout le train-train d’une vie. […] Et déjà l’idée de “train-train” entraîne l’indéterminité. Car ce n’est que par une répétition constante que se produit un “train-train”. Et une “répétition constante” n’a pas de commencement déterminé », Remarques sur la philosophie de la psychologie, t. II, trad. G. Granel, Édit. Mauvezin, T.E.R., 1994, §§ 625-626. Et Wittgenstein ajoute, quelques paragraphes plus loin : « Comment pourrait-on décrire la façon dont les hommes agissent ? Comment, sinon en montrant la façon dont les actions des hommes dans leur diversité empiètent les unes sur les autres en une sorte de grouillement (durcheinanderwimmeln). L’arrière-plan par rapport auquel l’action est vue, ce n’est pas ce qu’un individu est en train de faire, c’est cet ensemble grouillant ; c’est lui qui détermine notre jugement, nos concepts et nos réactions », ibid., § 629.

- Note de bas de page 25 :

-

Stanley Cavell parle ainsi du « cheminement partagé de nos intérêts et de nos sentiments, de nos modes de réaction, de notre sens de l’humour, de ce qui est important ou adéquat, de ce qui est scandaleux, de ce qui est pareil à autre chose, de ce qu’est un reproche ou un pardon, de ce qui fait d’une énonciation une assertion, un appel, ou une explication – tout le tourbillon de l’organisme que Wittgenstein appelle “formes de vie” », Must We Mean What We Say ?, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 52, cité par S. Laugier, « Où se trouvent les règles ? », Archives de philosophie, 2001/3, tome 64, p. 517.

- Note de bas de page 26 :

-

Wittgenstein note dans Recherches philosophiques, § 199 : « Ce que nous appelons “suivre une règle”, est-ce quelque chose qu’un seul homme pourrait faire une seule foisdans sa vie ? – […] Il n’est pas possible qu’une règle ait été suivie par un seul homme, une fois seulement. […] Suivre une règle, transmettre une information, donner un ordre, faire une partie d’échecs sont des coutumes (des usages, des institutions) ».

- Note de bas de page 27 :

-

Cf. R. P., § 218 : « D’où tirons-nous l’idée que le début d’une suite serait la partie visible de rails invisibles allant à l’infini ? Eh bien, au lieu de la règle, nous pourrions imaginer des rails […] » ; § 219 : « Quand je suis la règle, je ne choisis pas. Je suis la règle aveuglément ».

- Note de bas de page 28 :

-

Au sujet d’une représentation mécaniste et causale de la disposition chez Wittgenstein, voir entre autres Christiane Chauviré, « Dispositions ou capacités ? La philosophie sociale de Wittgenstein », in La régularité. Habitude, disposition et savoir-faire dans l’explication de l’action (C. Chauviré et A. Ogien dirs), Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 2003, pp. 25-48.

Aborder la question sous cet angle, c’est chercher à concilier une double approche : plus nettement phénoménologique – relevant d’une phénoménologie sociale – qui renoue avec la naturalité de la forme de vie, mais aussi sociologisante, dès lors que la règle se voit conférer chez Wittgenstein un sens institutionnel. La régulation s’observe ainsi au niveau de l’expérience d’un sujet sensible et percevant qui, grâce à une forme d’intentionnalité originale, organise sa présence au monde à travers des valorisations immédiates. La règle concerne l’« arrière-plan » en tant qu’il correspond à « tout le train-train d’une vie »24 et confère une signification « à ce que je peux exprimer », aux actions et connexions humaines constitutives du « tourbillon de l’organisme », selon l’expression de Stanley Cavell25. Le pouvoir de « contrainte » ou d’infléchissement peut en tout cas être vécu différemment, suivant qu’une subjectivité qui refuse de s’isoler entre en contact avec une régulation profonde ou avec une règle se détachant sur le fond de l’usage configuré par une praxis26. La subjectivité peut s’y ajuster diversement, en vivant la règle, selon elle, ou à partir d’elle. Les positions s’égrènent ainsi entre la soumission à la règle qui dénie toute capacité de distanciation réflexive et, à l’autre bout du continuum, la liberté de mouvement qui fait qu’on use de la règle et la commente. D’une part, à côté du refus de la règle qui fait et défait la pratique au jour le jour, la subjectivité subjuguée par la règle paye un tribut à la mythologie qui veut qu’au lieu de règles, on se représente des « rails »27. Le conformisme, à la base d’un vivre la règle qui met à contribution un savoir faire routinier et se résout dans un rôle, peut se lire comme l’expérience d’une assimilation au modèle que le rôle identitaire fondé sur la mêmeté, d’une part, l’agir en commun collectivisant, d’autre part, présupposent nécessairement. L’explication dispositionnelle rend alors compte de la non intervention de la subjectivité28. L’originalité, par contraste, s’écrit dans la déviance par rapport au modèle, en privilégiant soit l’aptitude au changement à travers la rupture – c’est vivre à partir de la règle, qui est réénoncée dans la transgression et peut-être commentée réflexivement –, soit la capacité à la construction d’une nouveauté qui intègre l’ancien et se négocie à travers lui – c’est vivre selon la règle. D’un point de vue modal, le vouloir faire qui ouvre au-delà de la règle et le pouvoir faire qui canalise la nouveauté et en propose une forme de gestion résument ces positions.

- Note de bas de page 29 :

-

Les trois composantes se coulent dans une structure intégrative qui va dans le sens d’un englobement progressif, en même temps qu’on peut supposer une intégration descendante : non seulement l’agir en commun intègre la formation d’une subjectivité, mais celle-ci comprend l’agir en commun comme une potentialité. Au sujet de telles « rhétoriques ascendantes et descendantes », voir l’intégration à laquelle obéit le parcours de la manifestation que Jacques Fontanille détaille dans Pratiques sémiotiques, Paris, PUF, 2008, p. 59.

Un modèle d’analyse de la forme de vie s’esquisse ainsi, dont l’intérêt devra être vérifié concrètement : la forme de vie agence ensemble le style expérientiel, un style praxique et un stylepratique définissables à différents paliers d’un processus de culturalisation et de socialisation, à partir de sa genèse jusqu’aux formations discursives comportementales et verbales stabilisées. Il s’agit de se donner les moyens de pousser plus avant la réflexion sur une translocalisation de la socialisation et de la culturalisation qui, plutôt que de s’ajouter au palier du jeu culturel, s’originent dans le vécu corporel et se monnayent progressivement en formations spécialisées29 :

En ce sens, la forme de vie est à la fois le cadre dans lequel, au gré des composantes du style expérientiel, se logent une culturalisation et une socialisation par enrichissements successifs, et un opérateur de culturalisation et de socialisation à travers la convocation de la praxis énonciative et l’infléchissement d’une énonciation pratique : en convoquant les configurations sédimentées de la praxis énonciative pour les réarticuler et les recatégoriser, en puisant même, au-delà des combinaisons fixées par l’usage, dans l’ensemble des virtualités du système des relations disponibles, celle-ci prend appui sur des manières d’être au monde, d’agir en commun et de vivre la régulation / la règle.

1.3. La forme de vie de la trêve

- Note de bas de page 30 :

-

« Un État ne meurt pas, ce n’est qu’une forme qui se défait. Un faisceau qui se dénoue. Et il vient un moment où ce qui a été lié aspire à se délier, et la forme trop précise à rentrer dans l’indistinction. Et quand l’heure est venue, j’appelle cela une chose désirable et bonne. Cela s’appelle mourir de sa bonne mort », Le Rivage des Syrtes, Paris, José Corti, 1951, p. 317.

Pour guider notre réflexion, nous proposons de mettre le modèle à l’épreuve de la forme de vie de la trêve dans Le Rivage des Syrtes. Résumons la teneur narrative de ce roman de manière cavalière : la trêve entre Orsenna et le Faghestan, qui dure depuis trois cents ans, va être remise dans le jeu par Aldo qui, en réaction à la léthargie ambiante, porté par un désir de changement qui sourd parmi ceux qu’Orsenna considère comme des traîtres – il s’agit de redonner à Orsenna un projet de vie qui l’implique dans une dynamique menant à une « bonne mort »30 –, va commettre l’irréparable : franchir la ligne des patrouilles qui sépare les eaux des deux pays et garantit la suspension des hostilités. Il est ainsi l’instrument d’une logique qui le dépasse et qui conduira à la destruction finale d’Orsenna.

- Note de bas de page 31 :

-

Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, pp. 7-23.

La production discursive est particulièrement riche : i) l’« ennui supérieur » inspire une « vie de dissipation » qui se traduit par des « plaisirs fiévreux », des « enthousiasmes d’un jour », des « passions d’une semaine » ; ii) une « bouderie pointilleuse et hautaine » se manifeste par des fêtes célébrant les bombardements des ports du Farghestan, par l’élection de lieux de mémoire, par l’érection d’une statue commémorative ; iii) l’« inertie » est compatible avec la « vigilance […] soupçonneuse » des espions ; iv) enfin, les « imaginations baroques », qui glorifient le passé et, surtout, veulent préserver la possibilité de l’« événement » futur, s’épanchent dans des « envolées lyriques »31.

Concentrons-nous, alors, sur les styles dont la manifestation discursive porte les marques, en envisageant plus particulièrement les spécifications qui distinguent le style praxique du style expérientiel.

La forme de vie de la trêve engage chez Gracq les quatre zones caractérisées par l’entrejeu des tensions entre le Moi et le Soi en les modulant selon des valences d’intensité et d’étendue moyennes. Il semble possible de considérer que la vie dissipée repose, typiquement, sur la domination du Moi, sur une détension qui est cause d’une pluralisation, voire d’un certain degré de dispersion. Elle s’oppose en cela à la domination du Soi-idem, quand les fêtes commémoratives sont inspirées par un souci de répétition des actes glorieux à travers une actualisation du passé, au service d’une constance acquise par la stabilisation dans l’espace et le temps. En même temps, la léthargie ambiante, l’engourdissement généralisé font que la cohésion obtenue est à jamais partielle, de l’ordre d’une poussée cohésive sinon faible, du moins bridée. Cette tendance à la médiété (au sens de valences moyennes) vaut également pour les envolées lyriques qui, en imaginant un futur, ouvrent la possibilité de la nouveauté qui se détache de la répétition et de la reproduction : sans doute l’impulsion fondatrice met-elle dans le jeu une intensification sans pour autant jeter les bases d’un comportement proprement distinctif et original. Pour sa part, l’espionnage met à contribution le concours du Soi-idem et du Soi-ipse,si l’on entend par là l’ajustement par intégration et dépassement, quoique toujours mollement, d’une altérité alimentant la persévérance.

- Note de bas de page 32 :

-

Au sujet de la cohésion et de la cohérence, cf. Jacques Fontanille : « La cohésion de l’action repose sur la superposition des différentes phases du Moi-chair avec le principe de répétition-similitude qui caractérise le Soi-idem. La cohérence de l’action repose sur le guidage des phases du Moi-chair par le principe de visée permanente qui caractérise le Soi-ipse », Soma et séma, idem, p. 38.

La forme de vie de la trêve met ainsi en œuvre, au niveau du style praxique, i) une dispersion couplée avec une absence de cohérence, ii) une cohésion moyenne et une cohérence faible, iii) une cohérence moyenne associée à une cohésion faible, voire iv) une cohésion et une cohérence également moyennes32. La trêve se décline ainsi en plusieurs manières de vivre le monde et l’autre par la perception et l’expression, le geste énonciatif donnant à voir le façonnement d’une subjectivité : celle-ci se montre à travers la maîtrise relative de l’espace et du temps, quand l’actualisation du passé fait qu’elle s’abîme dans la permanence ; elle se confronte à de l’autre, la permanence se risquant ; elle se conforte au travers de l’autre, quand la permanence intègre le principe du renouvellement.

- Note de bas de page 33 :

-

Pour la notion de vis-à-vis, voir par exemple Emmanuel Levinas : « La conjoncture entre le Même et l’Autre où leur voisinage verbal déjà se tient, est l’accueil de front et de face de l’Autre par moi. Conjoncture irréductible à la totalité, car la position de “vis-à-vis” n’est pas une modification de l’“à-côté de…”. Même quand j’aurai relié Autrui à moi par la conjonction “et”, Autrui continue à me faire face, à se révéler dans son visage », Totalité et infini, Paris, Le Livre de Poche, 1990, p. 79.

Ensuite, la relativité dont nous avons besoin pour distinguer, à terme, une pluralité de formes de vie se laisse capter à travers un agir en commun qui fait entrer des mondes en contact. Julien Gracq fait état d’une telle poussée de dialogue, celle-ci dût-elle rester, en raison de la léthargie ambiante, au stade des valences moyennes. Une poussée de type communautaire, d’abord, si la communalité ou collectivisation est l’apanage de la fusion du Même et de l’Autre comme autre Même dans une structure de totalité : c’est ce que symbolise sans doute la statue commémorative en tant qu’objet culturel accueillant et gardant les traces d’un usage commun. Une poussée qui se manifeste également, et non sans surprise, par l’espionnage qui, dans un cadre polémico-contractuel, débouche, ici, sur un « dialogue » instaurateur d’une relation de vis-à-vis33. L’agir caractéristique de la trêve se décline ainsi en quatre variantes : i) l’agir collectivisant du « nous » fusionnel qui, à partir d’une co-présence de l’ordre de l’« à-côté de », dissout les spécificités dans une totalité ; ii) celui, collaboratif, d’un « nous » proprement dialogal ; on y ajoutera iii) l’agir d’un « on » indéfini, quand l’implication des instances et la maîtrise de l’espace et du temps sont faibles et iv) celui, individualisant, du « il » de la fiction, qui est renvoyé à une extériorité.

À cela s’ajoute, enfin, le vécu de la régulation et de la règle, la modération modalisant tant le conformisme étayé par les fêtes commémoratives que la disposition comme mécanisme mettant l’intentionnalité en retrait, l’aptitude à la transgression ou la capacité, à travers l’espionnage, à combiner la permanence avec la possibilité du renouveau.

- Note de bas de page 34 :

-

La vie immobile, Arles, Éditions Philippe Picquier, 1995, p. 24.

- Note de bas de page 35 :

-

La relâche s’oppose, précisément, à l’état tendu de celui qui est « à la recherche de quelque chose qui vaille d’être entrepris », idem, p. 23.

- Note de bas de page 36 :

-

Cf. La vie immobile : « Des myriades de corpuscules tombant au-dessus de ma tête traversaient et striaient de scintillements l’espace absolument obscur de l’intérieur de mon crâne. Voilà ce que percevait maintenant mon cerveau, ou le simple néant qui devait en tenir lieu, jusqu’à ce que cette chose que j’étais se mît à augmenter, à se distendre pour atteindre les dimensions du monde lui-même […] », idem, p. 15.

- Note de bas de page 37 :

-

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, idem., p. 220.

On constate que, si le style expérientiel fournit un soubassement à toutes les formes de vie, le style praxique reste lui-même général : il peut être donné en partage à plusieurs formes de vie. C’est bien ce que laisse entendre la proximité entre styles praxiques sur laquelle repose l’affinité entre la trêve et l’immobilisme : dans La vie immobile de Natsuki Ikezawa, ce dernier commande le choix de valences non point moyennes, mais faibles, qui se traduisent par un flottement et un abandon généralisés – « […] il se laissait vivre »34 –, quels que soient dans le détail les jeux culturels (voyage, travail…) où la détente trouve à se déployer. C’est la spécialisation valencielle qui retient surtout notre attention : tout se passe, en effet, comme si un certain degré d’ouverture à (de) l’autre était d’emblée discrédité comme non signifiant35. Alors que chez Julien Gracq, la relâche inhérente à la trêve couvre les trois zones de la cohésion, de la cohérence et de la congruence, elle semble, pour Natsuki Ikezawa se limiter à une visée et une saisie minimales, qui sont responsables du gommage de la frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur36 ; alors que dans un cas, la relâche peut se vivre dans la dispersion, dans la commémoration, la fictionnalisation ou l’espionnage, elle se caractérise dans l’autre par le retrait de la subjectivité et l’abandon d’une partie au moins du contrôle. Ce que nous avons alors en vue, ce n’est pas une expression culturelle variée – le Japonais en colère souriant, alors que « l’occidental rougit et frappe du pied ou bien pâlit et parle d’une voix sifflante »37 –, mais un rétrécissement au niveau des options valencielles sous-tendant les gestes identitaires informés culturellement.

- Note de bas de page 38 :

-

On sait que la politesse de l’honnête homme s’inscrit en faux contre les mœurs grossières régnant à la cour d’Henri IV.

- Note de bas de page 39 :

-

Pour une analyse détaillée, on se permet de renvoyer à Marion Colas-Blaise, « La politesse au point de vue de la sémiotique », Politesse et idéologie. Rencontres de pragmatique et de rhétorique conversationnelles (M. Wauthion et A. C. Simon éds), Louvain-la-Neuve, Peeters, 2000, pp. 351-365.

- Note de bas de page 40 :

-

La politesse contemporaine fait la part belle aux « instruments d’euphémisation » qui, à mesure que l’on gravit l’échelle sociale, sont, selon Bourdieu « une affirmation de la capacité à tenir ses distances à l’égard de ses propres propos, donc de ses propres intérêts », Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 126. Si elle continue à cultiver la « bonne distance », il lui manque l’intensification qui fait de la politesse de l’honnête homme une force de rupture. Quand elle se modèle sur la simple gentillesse, elle reste en deçà de toute chance de partage véritable.

Mais franchissons un pas, en direction de l’identité de plusieurs styles praxiques. Les positions médianes qu’on a pu dégager dans un premier temps caractérisent semblablement la forme de vie de la politesse. D’entrée, l’entrejeu de degrés moyens d’intensité et d’extensité (cohésion et cohérence moyennes) permet de pointer la position occupée par la politesse de l’honnête homme. En effet, rimant avec « délicatesse », la politesse s’énonce au XVIIe siècle français comme une forme de vie à part entière qui fait choix de la « bonne distance » et de la « médiété » en toutes choses (par exemple, un tempo et une tonicité modérés et, au titre de corrélat affectif, une position moyenne entre le non-attachement extrême et l’attachement excessif). La médiété commande tant à la nouveauté qu’à la permanence, à la régularité et à l’uniformité qu’à la rupture38 et elle donne forme au commerce avec les objets et avec l’autre : d’un point de vue aspectuel, alors même que le contour est prévalent, l’imperfectivité dit la nécessité de ne pas buter contre39, au profit d’une mise en commun entre « gens de bonne compagnie » qui évite l’amenuisement du champ contrôlé par le sujet autant que son extension indéfinie. Dans ce cas, mettre sous l’accent la soumission à des règles, c’est non seulement miser sur l’efficacité interactionnelle, mais encore prendre en considération l’adéquation qui s’établit, idéalement, entre la moralité sociale et la moralité personnelle, quand le devoir à l’autre s’enracine dans un devoir à soi-même. En revanche, les mondanités attestent un affaiblissement des valences (cohésion et cohérence faibles). Sans doute, celles-ci sont-elles quelque peu bousculées quand la désinvolture privilégie un tempo plus rapide, une tonicité plus vive, et ne craint pas de toucher (cohésion faible et cohérence moyenne). Quant à la politesse contemporaine, lorsqu’elle se rapproche de la simple gentillesse, elle permet à chacun de rester sur son « quant-à-soi » ; elle se présente alors comme une version affadie de la politesse de l’honnête homme (cohésion moyenne et cohérence faible)40.

L’exemple a permis de conjuguer ensemble le style praxique et le style pratique. Attardons-nous sur ce dernier, en étudiant encore la forme de vie de la trêve. Dans une perspective générative, on retiendra d’abord les points de vue sensible et passionnel, aspectuel et tensif.

- Note de bas de page 41 :

-

Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, pp. 295, 311.

L’opposition entre la guerre et la paix prend ici en charge la répartition de la tonicité et de l’atonie, de la vitesse et de la lenteur, de la rupture et de la continuité, de la passion vive et de la non affectation. Ainsi, dans Le Rivage des Syrtes, l’expérience corporelle de la cessation provisoire des combats est tendue entre, d’une part, l’intensification voulue par la guerre – « le seul jour qui vaille qu’on s’y brûle : le grand jour »– et, d’autre part, un affaiblissement de l’intensité en temps de paix : « Le monde n’est justifié qu’aux dépens éternels de sa sûreté »41 ; entre, d’un côté, la mise en œuvre d’une direction tensive ascendante et l’implication passionnelle forte de quiconque se livre au corps-à-corps fatal et, de l’autre, une direction tensive décadente, qui donne lieu à la détente, au non engagement et à la perte de l’énergie (sans restauration de l’énergie possible). Ensuite, du point de vue actantiel, on dira que, détendant le rapport agonistique tout en le maintenant à l’arrière-plan et tendant vers une cohabitation harmonieuse dont elle est tout au plus le simulacre imparfait, la trêve réunit sur elle les principes polémique et contractuel. Enfin, les positions qu’on a pu détailler sous-tendent, plus fondamentalement, un arrangement modal : la trêve apparaît comme tendue entre le vouloir et le pouvoir faire qui confèrent à la guerre sa dynamique et le devoir faire routinier dont la quotidienneté en temps de paix porte la marque.

Au terme de ce premier parcours, résumons à grands traits : i) plutôt que d’épouser les contours du jeu culturel institué socialement et culturellement, sur lequel elle finira par se resserrer, la forme de vie touche aux circonstances dans lesquelles, avec ses contenus et sa syntaxe, ses configurations thématiques, ses parcours figuratifs qui ont reçu une validation institutionnelle et son plan de l’expression codifié, le jeu culturel s’ancre et se déploie. Elle pourvoit l’arrière-plan qui le fait signifier ; ii) homogénéisant les valeurs expérientielles et les valeurs praxiques, une forme de vie peut, sur le fond de l’inertie des coutumes, des institutions et des discours déterminés collectivement, commander la mise en scène pratique plus ou moins spectaculaire à travers laquelle elle se réalise, en orchestrant tous les éléments contribuant à la production du sens dans une interaction communicative située.

La question qui se pose alors concerne l’ajustement entre le style pratique et la pratique du jeu culturel. Prenant comme exemple Le Rivage des Syrtes, on envisagera deux cas de figure qui interrogent la pensée de la régularité sociale et culturelle et exigent que soit pris en compte l’écart entre la pratique codifiée et une mise en pratique divergente : i) celui de la transgression des limites du jeu culturel ; l’enjeu concerne les modalités selon lesquelles une désobéissance à la règle, une mise en œuvre pratique « incorrecte » deviennent inchoatives et les conditions auxquelles elles font sens ; ii) celui des changements s’opérant dans les limites du jeu culturel qui, réécrit et réinventé de l’intérieur, devient l’espace où se déploient de nouvelles stratégies.

2. Forme de vie et rupture

- Note de bas de page 42 :

-

Jacques Fontanille, « Style et formes de vie », idem., p. 73. Cf. également Soma et séma, Figures du corps, idem, p. 192 : « […] elle [une forme de vie] n’est pleinement une forme de vie que quand elle se manifeste à la fois sur le fond de tous les autres choix possibles, quand elle se confronte aux usages institués, quand elle participe à la remise en question des systèmes de valeurs établis, et quand elle apparaît comme une “déformation cohérente” : alors seulement, elle fonctionne comme une méta-sémiotique, parce qu’elle offre un modèle pour un ensemble de variantes ostensiblement sélectionnées, et réglées par les opérations du parcours génératif ». Au sujet de la modélisation méta-sémiotique et de la spectacularisation, voir plus particulièrement « Énonciation et modélisation », Modèles linguistiques, tome XXIV, fascicule 1, 2003, pp. 109-133.

- Note de bas de page 43 :

-

Pour une telle lecture, cf. Jacques Bouveresse, « Règles, dispositions et habitus », Critique, nos 579-580, 1995, pp. 573-594.

- Note de bas de page 44 :

-

Pierre Bourdieu, Choses dites, idem., p. 22.

- Note de bas de page 45 :

-

Pierre Bourdieu, Choses dites, idem, pp. 76-77.

Que la forme de vie spectacularise la rupture, Jacques Fontanille le note avec force dès les années 90 : « L’expression “forme de vie” a été préférée à celle de “style de vie” […] parce que les “styles de vie” sont des déterminations sociales, que leur nombre et leur organisation sont à chaque fois finis et imposés par la société. En revanche, les “formes de vie”, quoique socialement et culturellement déterminées, doivent pouvoir à tout moment être inventées et/ou récusées par la praxis »42. Le style de vie sanctionnerait alors une régularité de comportement exploitant, selon Bourdieu, une voie moyenne entre une invocation des règles intentionnelle et la domination d’un mécanisme causal43. Le sujet personnel se détache des dispositifs impersonnels sans s’affranchir des déterminations sociales et culturelles et sans que soit postulée la connaissance des règles : « L’habitus, écrit Bourdieu dans Choses dites, entretient avec le monde social dont il est le produit une véritable complicité ontologique, principe d’une connaissance sans conscience, d’une intentionnalité sans intention et d’une maîtrise pratique des régularités du monde qui permet d’en devancer l’avenir sans avoir seulement besoin de le poser comme tel »44. Et il ajoute plus loin : « […] il faut inscrire dans la théorie le principe réel des stratégies, c’est-à-dire le sens pratique, ou, si l’on préfère, ce que les sportifs appellent le sens du jeu, comme maîtrise pratique de la logique ou de la nécessité immanente d’un jeu qui s’acquiert par l’expérience du jeu et qui fonctionne en deçà de la conscience et du discours (à la façon, par exemple, des techniques du corps) »45.

- Note de bas de page 46 :

-

Cf. Jacques Bouveresse, « Règles, dispositions et habitus », art. cit., p. 579, au sujet d’une réflexion de Wittgenstein sur la liberté du vouloir et l’assujettissement aux règles : « Il n’y a pas de raison pour laquelle, même s’il y avait une régularité dans les décisions, je ne serais pas libre. Il n’y a rien concernant la régularité qui rende quoi que ce soit libre ou non libre. La notion de contrainte est là, si vous pensez à la régularité comme contrainte, comme produite par des rails, si, en plus de la notion de régularité, vous faites entrer en jeu la notion de : Cela doit se déplacer de cette façon, parce que les rails sont posés de cette façon », « Lecture on Freedom of the Will », Philosophical Investigations, vol. 12, no 2, 1989, p. 87.

On est amené à se demander, comme par contrecoup, dans quelle mesure la forme de vie repose sur une conscientisation de la règle et peut impliquer une expérience inédite, qui ouvre un espace de liberté pour le sujet46. Si la forme de vie relève fondamentalement du « beau geste », qui défait une fixité, esthétise et rend sensible un renouvellement des valeurs, il s’agit, ici, de préciser les modalités et les conditions de possibilité de la rupture.

2.1. La transgression de la règle

La réflexion se déclinera en quatre points.

1) Il faut qu’à la faveur d’une crispation attentionnelle, d’un arrêt rompant la régularité et renouant avec l’« indéterminité » du « train-train d’une vie », la règle prescriptive, qui édicte un devoir faire et un devoir ne pas faire, se trouve arrachée à l’évidence doxique de la programmation collective et réinterrogée pour elle-même. Ciblée, elle est abstraite de la pratique avec laquelle elle fait corps. Ainsi, il ne s’agit plus de mettre la règle au service d’une appréhension chronologique du temps qui ordonne les moments passés, présents et futurs et assure leur concaténation. Il ne s’agit pas davantage d’opérer une synthèse qui recompose les données de l’expérience vivante dans le présent, l’assomption du déjà se nouant au pas encore. La règle n’est plus engluée dans la pratique qui met le jeu culturel en œuvre, elle n’est plus une force coercitive qui contraint le faire de manière plus ou moins mécanique, elle est visée comme telle, dans l’instant. Déliée de toute vectorisation d’un faire collectif qui se conforme à un modèle sous-jacent pour atteindre ses objectifs, délestée de toute schématisation mettant en sens le monde de la vie quotidienne, elle attire sur elle un regard réflexif qui donne lieu à une opacification, à un brouillage des possibilités d’investissement pratique, au profit, à terme, d’une resémantisation et d’une revalorisation.

- Note de bas de page 47 :

-

Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, pp. 204-205.

- Note de bas de page 48 :

-

Cf. Le Rivage des Syrtes : « La pluie cessa, le navire s’ébroua dans l’accalmie, s’empluma d’une vapeur légère ; tout à coup, la nuit parut s’entr’ouvrir sur une lueur ; devant l’étrave, les nuages s’écartèrent à toute vitesse comme un rideau de théâtre », p. 215.

- Note de bas de page 49 :

-

Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, p. 321.

Non sans paradoxe apparent, la règle ne s’impose à l’attention que dans la transgression qui s’en autorise. Tournons-nous encore vers Le Rivage des Syrtes : l’expérience de la croisière conduit Aldo à braver l’interdit et à se rapprocher des côtes farghiennes. De même que le franchissement de la ligne des patrouilles qui, fictivement, sépare les eaux d’Orsenna et du Farghestan et se porte garante de l’arrêt des hostilités, fait passer la frontière de l’état virtuel à l’état réalisé, la règle devient saillante quand elle est, d’un seul tenant, niée et confirmée. Elle se voit pourvue d’un mode de présence double : la transgression la rehausse proprement, en fournissant les circonstances de sa réalisation ; en même temps, et conjointement, la transgression la potentialise, c’est-à-dire la relègue au second plan où, entrant en conflit avec ce qui est promis, à terme, à une nouvelle reconnaissance, elle exerce une pression souterraine. Le nouveau devoir faire ne s’impose pas dans l’absolu, il ne vaut que par rapport au devoir ne pas faire qu’il maintient en profondeur, mieux qu’il fait accéder à la valeur tout en se chargeant lui-même de valeurs non seulement éthiques, mais esthétiques : au moment même où le navire file en direction des côtes farghiennes et franchit la ligne des patrouilles, « le sentiment suffocant d’une allégresse perdue depuis l’enfance », mais aussi l’événement esthétique quand l’horizon « se déchir[e] en gloire »47 ou, ultérieurement, la spectacle de la découverte du Farghestan48 sanctionnent leur coïncidence. Tel est aussi le propre de la traîtrise, pourrait-on ajouter : la frontière n’est plus seulement le bord de quelque chose, elle ne se contente pas d’homogénéiser rétroactivement l’espace qu’elle délimite ; elle définit l’ici et ébauche le là ; la traîtrise, en réponse à la question « Qui vive ? », question « que personne encore au monde n’a pu jamais laisser sans réponse, jusqu’à son dernier souffle »49, est appelée à se tenir d’un côté de la frontière et de l’autre, en deçà de toute hybridation ou fusion.

- Note de bas de page 50 :

-

Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, p. 204.

- Note de bas de page 51 :

-

Cf. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, idem, p. 407.

- Note de bas de page 52 :

-

Le Rivage des Syrtes, idem, p. 205.

- Note de bas de page 53 :

-

Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem., p. 212.

2) Désormais, il ne s’agit plus simplement d’une manière de se situer par rapport à la règle appelée à modaliser les contenus d’un jeu culturel donné, mais il importe d’affirmer la centralité de l’expérience sensible et cognitive d’un devoir ne pas faire indissociable d’un devoir faire non encore validé par une communauté, qui se ramène à une poussée, irrésistible : « Gauchement, sentant en nous s’engloutir les secondes, et le temps se précipiter sur une pente irrémédiable, nous [Aldo et Fabrizio, avec lequel Aldo fait route vers le Farghestan] souriions tous deux aux anges d’un air hébété, les yeux clignants dans le jour qui montait devant nous de la mer »50. La poussée permet de retrouver le contact avec l’enfance, de remonter en deçà de la privatisation de l’espace et du temps, vers la re-fondation d’une subjectivité immergée dans l’intersubjectivité : « L’horizon, devant nous, se déchirait en gloire » (nous soulignons). Une subjectivité « située » qui, en deçà de la consolidation des points de vue selon Merleau-Ponty51, dans la « conviction totale » de l’enfant, éprouve la distinction élémentaire entre le propre et non propre : après le franchissement de la ligne des patrouilles, « […] ; comme pris dans le fil d’un fleuve sans bords, il me semblait que maintenant tout entier j’étais remis – une liberté, une simplicité miraculeuse lavaient le monde ; je voyais le matin naître pour la première fois »52. Une subjectivité qui finit par être admise non point seulement dans la communauté que le jeu culturel cimente davantage, mais, à la faveur d’un retrait à soi, dans un tout où l’individualité tend à se résorber : « Ce que je voulais n’avait de nom dans aucune langue. Être plus près. Ne pas rester séparé. Me consumer à cette lumière. Toucher »53. Pour qu’un jeu de langage inédit voie le jour, sans doute faut-il d’abord ce trop plein de sens dans lequel l’individualité s’abîme, sans doute faut-il cette impersonnalisation où un futur sujet se ressource, au plus près de ce que Julien Gracq présente comme une révélation suprême.

- Note de bas de page 54 :

-

Cf. plus particulièrement Alfred Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Wien, Springer, 1932.

- Note de bas de page 55 :

-

Cf. Johan Huizinga : « Sous l’angle de la forme, on peut donc, en bref, définir le jeu comme une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d’absorber totalement le joueur ; une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité ; qui s’accompagne en un temps et dans un espace expressément circonscrits, se déroule avec ordre selon des règles données […] », Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, trad. C. Seresia, Paris, Gallimard, 1951, pp. 34-35.

- Note de bas de page 56 :

-

Au sujet de l’activité ludique comme « exercice de liberté », voir également Algirdas Julien Greimas, « Description et narrativité » suivi de « À propos du jeu », Actes sémiotiques – Documents, II, no 13, 1980, p. 29. Nous nous permettons de renvoyer également à Marion Colas-Blaise, « Les âges de la vie chez Julien Gracq. Le jeu, l’enfance et le mythe : enjeux et stratégies », Les âges de la vie. Sémiotique de la culture et du temps (I. Darrault-Harris et J. Fontanille éds), Paris, PUF, pp. 79-103.

- Note de bas de page 57 :

-

Un arbitraire qui est lié au fait que les règles présupposées par les actions sociales sont des créations humaines plutôt que d’être prescrites par « la nature des choses » ; elles informent toute représentation du monde : « Les conventions de la grammaire ne tirent pas leur justification d’une description de ce qui est re-présenté, écrit Wittgenstein. Toute description de ce genre présuppose déjà les règles de la grammaire », Remarques philosophiques, Paris, Gallimard, 1975, § 7. En cela, l’arbitraire de la règle se définit normalement non point au niveau du geste individuel, mais à celui des régularités des pratiques, qui sont au moins en partie conventionnelles. À ce sujet, voir aussi B. Leclercq, « Des actes aux règles : aller (Wittgenstein) et retour (Austin) », Dissensus, no 3, février 2010, <http://popups.ulg.ac.be/dissensus/document.php?id=586>).

- Note de bas de page 58 :

-

Même si cette relativité est rappelée à chaque fois qu’un sujet est confronté à l’« étrangéité » d’une autre culture, qu’il s’empresse toutefois de « traduire » dans la sienne propre.

- Note de bas de page 59 :

-

Pierluigi Basso note ainsi : « Le jeu nous aide […] à penser nos propres décisions comme des contingences qui doivent attendre de faire système avec toutes les contingences de l’entour. […] Le jeu est le cadre de l’action événementielle, étant donné que la sémantique de l’agir relève du fait qu’il y aura indétermination des résultats ou pas, qu’il y aura une véritable partie ou pas », « L’espace du jeu », Nouveaux Actes Sémiotiques [en ligne], Prépublications, 2008-2009 : Sémiotique de l’espace. Espace et signification. Disponible sur : https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2541.

- Note de bas de page 60 :

-

Paul Ricoeur met la « motivation sans causalité » (qu’il oppose à la « causalité sans motivation » correspondant aux « expériences ordinaires de contrainte ») en relation avec les jeux intellectuels (le jeu d’échecs par exemple) ou des « modèles stratégiques », Du texte à l’action, Paris, Seuil, 1986, p. 171. Dans notre exemple, le jeu (au sens d’expérience ludique) échappe à l’application mécanique des règles ; il n’en est pas moins soustrait au stratégique pur et davantage porté par une affection vive.

- Note de bas de page 61 :

-

Cf. R. P. § 83 : « Nous pouvons très bien imaginer des gens qui s’amusent avec un ballon dans un pré. Ils commencent à jouer à différents jeux existants ; il y a en a certains qu’ils ne mènent pas à terme, et dans l’intervalle, ils lancent le ballon en l’air au hasard, et pour s’amuser, ils se pourchassent avec le ballon, s’en servent comme d’un projectile, etc. Après quoi quelqu’un déclare : Ces gens-là jouent sans interruption à un jeu de ballon, et à chaque lancer, ils suivent donc des règles déterminées. Et n’y a-t-il pas aussi le cas où nous jouons et – “make up the rules as we go along” ? Et également celui où nous les modifions – “as we go along” ».

3) Le découplage avec ce qu’Alfred Schütz appelle les « structures de typicité »54 d’une praxis sédimentée exige que le jeu culturel voie s’accentuer sa dimension véritablement ludique. Le jeu ne se satisfait plus d’être solidement implanté dans le monde de la vie, ni même d’en être constitutif, mais, allégé du poids de l’habitualité, il prête ses cadres à de l’extra-ordinaire55. C’est à ce prix qu’il peut accueillir une nouvelle liberté56, celle d’un joueur secouant les contraintes quotidiennes : non tenu par ce qui est (vrai) dans la réalité et y tire à conséquence, échappant aux schèmes d’expérience, le jeu devient un authentique espace d’invention. Toute règle, dût-elle finir par être parfaitement consentie – et peut-être à cette fin même –, est décidée un jour57 et sa naturalité n’est qu’une illusion entretenue par la régularité de son application, l’inculturation au niveau d’une communauté et la certitude ontologique ainsi générée. Sans doute la relativité de la règle, son arbitraire sont-ils gommés à mesure que le jeu se trouve assimilé à de l’ordinaire58. On dira alors que le changement de la règle au sein d’un même jeu culturel, surtout s’il est porté par un individu, s’appuie à un arbitraire nouvellement revendiqué, à la contingence, dont Pierluigi Basso souligne l’importance59, qui encourage la prise d’initiative ; il faut restaurer l’espace des possibles au-delà du système « local » du jeu culturel, ouvrir à nouveau une zone de risque. Le jeu peut se réinventer dans l’exacte mesure où il peut accueillir l’expérimentation60, comme celle des lanceurs de balle qui modifient les règles en cours de jeu61.

- Note de bas de page 62 :

-

La naissance à soi préfigure la renaissance d’Orsenna, qui arrive à « destination » dans la destruction finale : « Une barque qui pourrit sur la grève, celui qui la rejette aux vagues… il peut être dit insoucieux de sa perte, mais non pas du moins de sa destination », Le Rivage des Syrtes, idem., p. 321. L’avenir que, secouant la torpeur, elle peut se donner coïncidera avec l’accomplissement d’une destinée dans les flammes, la « bonne mort », idem, p. 317.

- Note de bas de page 63 :

-

Claude Zilberberg oppose le nouveau « inaugural » au nouveau « sérial » ; voir notamment Éléments de grammaire tensive, Limoges, PULIM, 2006 et « Spatialité et affectivité », Nouveaux Actes Sémiotiques [ en ligne ]. Prépublications, 2009 - 2010 : Sémiotique de l'espace. Espace et signification II. Disponible sur : https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2528.

- Note de bas de page 64 :

-

J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem., p. 319.

- Note de bas de page 65 :

-

J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, p. 178.

4) Il semblerait ainsi que, pour qu’un jeu culturel puisse s’énoncer comme un « contre-jeu » et rompre avec une habitualité de l’agir et du penser, il faut que du jeu soit ménagé au sein d’une pratique conçue comme un tout de sens, suturé de part en part. Outre la mise à distance réflexive et « dé-naturalisante » de la règle, outre une sensibilisation responsable de la re-fondation du sujet et la création d’un espace ludique abstrait du monde de la vie courante, ce jeu présuppose, sur le fond d’un aménagement en profondeur, l’entrée en conflit de la forme de vie avec une autre, concurrente, qui finit peut-être par la supplanter. Dans Le Rivage des Syrtes, ce qui fait signifier la pratique dissidente, c’est la tension vive entre la forme de vie de la trêve et celle placée sous le signe de l’avènement et de la naissance, qui s’y surimprime : la naissance de Soi au monde, dont Aldo fait l’expérience au cours de la croisière62, est annoncée, symboliquement, par l’avènement du Christ, qui est célébré pendant une veillée de Noël en l’église de Saint-Damase. Enfin, d’une certaine manière, l’arrivée du Sauveur prépare celle des Farghiens, dont elle livre une image condensée, comme à travers une mise en abyme. D’où une concentration « événementielle » : non seulement le surgissement d’une forme de vie rompt avec l’habitualité, mais la forme de vie prend ici en charge l’événement de la naissance et du nouveau qu’à la suite de Claude Zilberberg on peut dire « inaugural »63, dont le corrélat thymique est le sentiment d’une grande évidence. La fin du roman est éloquente : « Ainsi, ils [les Farghiens] viennent ! dis-je, et ma colère tomba d’un coup pour faire place à un sentiment de certitude et de tranquillité merveilleuse : c’était comme si la torpeur des sables avait été transpercée tout à coup du bruit de milliers de fontaines – comme si, sous le choc de millions de pas de l’armée mystérieuse, à l’infini autour de moi le désert fleurissait »64. La forme de vie de l’avènement commande ainsi le choix de l’inchoativité qui vaut comme telle, par la sélection aspectuelle qui la rend possible. S’imposant impérieusement – « et il est vrai que la naissance aussi apporte la mort, et le présage de la mort. Mais elle est le Sens »65 –, elle fait qu’en elle l’intensité atteint un sommet.

- Note de bas de page 66 :

-

J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem., p. 179.

- Note de bas de page 67 :

-

Voir Claude Zilberberg, « Esquisse d’une grammaire du sublime chez Longin », Langages, no 137, 2000, pp. 102-121.

- Note de bas de page 68 :

-

J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem., p. 178.

Il est alors remarquable qu’une nouvelle forme de vie ne s’impose qu’au terme d’un processus de gestation lui-même modélisable, à partir du moment où s’élève la « voix inextinguible du désir »66. L’événement du nouveau exige une intensification préalable qui accapare la durée et l’espace. L’éclat concessif qui signe un sommet d’intensité présuppose une logique tensive « ascendante »67, une préparation pas à pas, de proche en proche, de l’ordre de la progression amplificatrice, que symbolise la marche des Rois Mages : « Considérons maintenant comme un symbole grand et terrible au cœur du désert, dit l’officiant de Saint-Damase dans son sermon, ce pèlerinage aveugle et cette offrande au pur Avènement. C’est la part royale en nous qui avec eux se met en marche sur cette route obscure, derrière cette étoile bougeante et muette, dans l’attente pure et dans le profond égarement. Dans le fond de cette nuit, déjà, ils sont en marche »68. Ce n’est qu’à ce prix que le nouveau peut devenir un point d’attraction, de convergence et d’assomption, et se proposer, enfin, comme moment de communion et de partage.

2.2. Le jeu culturel et ses variantes

Une autre question surgit toutefois : dans quelle mesure, et à quels frais, une même forme de vie peut-elle coiffer une complexification du jeu culturel, une pratique discursive qui, tout en respectant globalement les règles et en faisant sens dans un cadre institutionnel donné, défie la grammaire interne ? Le Rivage des Syrtes fournit, une nouvelle fois, un exemple intéressant.

- Note de bas de page 69 :

-

J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, idem, pp. 235-237.

Il semble à première vue que le passage de la forme de vie de la trêve à la forme de vie de la mobilisation (elle-même englobée dans la forme de vie de l’avènement) obéit, en définitive, à la métarégulation qui dirige le jeu culturel de la guerre. L’« inventivité » est pour ainsi dire rattrapée : en somme, elle n’aurait servi qu’à négocier le passage entre deux formes de vie qui fournissent au jeu de la guerre la manière dont il se déroule. On assiste, cependant, à un entrelacement original des pratiques qui fait que la déclaration de guerre emprunte les dehors de la déclaration d’amour. En effet, après la violation des eaux territoriales du Farghestan, désavouer le geste singularisant, nier l’événement en ramenant le moment concessif – en un moment d’intensification suprême, franchir la ligne des patrouilles malgré le devoir ne pas faire – à une erreur d’aiguillage ou de guidage – la règle n’exclut pas les ratés –, tel serait le prix à payer pour que la trêve puisse se réinstaller. Or, suggère l’envoyé du Farghestan à Aldo, la déclaration de guerre pensée comme une déclaration d’amour est la seule à se charger de sens et de valeur : « J’essaye de deviner avec vous le développement possible, entre nos deux peuples, de rapports nouveaux que vous serez sans aucun doute d’accord pour nommer avec moi passionnels. […] Il n’y a pour les peuples qu’une seule espèce de… rapports intimes »69.

Ce que la forme de vie de la mobilisation enserre et dirige, c’est donc une pratique complexe qui se profile sur le fond d’un syncrétisme qui bouleverse le code encyclopédique des pratiques : celle de « guerre passionnelle ». La pratique comme texte est désormais poly-isotopique, une allotopie provoque une réévaluation qui, sur la base des compatibilités et des incompatibilités entre la déclaration de guerre et la déclaration d’amour, forge une entité originale. Reversée comme telle à la praxis qu’elle enrichit, elle fait évoluer le système sémiotique. Typiquement euphorique, à la fois régressive, éprouvant les limites du sens social et culturel, et progressive, la suspension des structures sémiotiques établies est suivie de leur refondation. En effet, même si l’opération rhétorique sape la prévisibilité, le jeu culturel « guerre passionnelle » est voué à se stabiliser et à cristalliser les aspirations inavouées de tout un peuple qui, obscurément, hâtera l’union fatale.

- Note de bas de page 70 :

-

Cf. R. P., § 201 : « Notre paradoxe était celui-ci : Une règle ne pourrait déterminer aucune manière d’agir, étant donné que toute manière d’agir peut être mise en accord avec la règle. La réponse était : Si tout peut être mis en accord avec la règle, alors tout peut aussi la contredire. Et de ce fait, il n’y aurait donc ni accord ni contradiction. Qu’il y ait là une méprise est montré par le simple fait que dans cette argumentation, nous alignons interprétations sur interprétations ; […] Ainsi montrons-nous qu’il y a une appréhension de la règle qui n’est pas une interprétation, mais qui se manifeste dans ce que nous appelons “suivre la règle” et “l’enfreindre” selon les cas de son application […] ».

- Note de bas de page 71 :

-

On peut dresser un parallèle avec la partition musicale que N. Goodman considère comme allographique plutôt que comme autographique : les caractères et les positions qu’ils occupent sont en nombre limité. Ce qui n’empêche pas l’exécution musicale, qui fait choix d’un tempo, d’un timbre, d’un phrasé, d’une expressivité, de « concorder » avec la partition si elle en a les propriétés, ou de la trahir parfois. L’exécution exprime tout ce qui « dépasse » la partition, en faisant référence dans un « système sémantiquement dense », Langages de l’art, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1990, pp. 150-151 et 281.

- Note de bas de page 72 :

-

On rejoindrait par ce bout la lecture que S. Kripke fait des Investigations philosophiques, en mettant en avant, en l’absence d’aucune stabilité donnée pour acquise, la nécessité de conditions d’accord ou d’assertion fixées par une communauté ; cf. Wittgensteinon Rules and Private Languages, Blackwell, Oxford, 1982.

- Note de bas de page 73 :

-

Cf. R. P., § 125 : « Le fait fondamental est ici que nous établissons des règles, une technique pour un jeu, et qu’ensuite, quand nous suivons ces règles, les choses ne se passent pas comme nous l’avions supposé ; que par conséquent, nous sommes pour ainsi dire empêtrés dans nos propres règles ».

- Note de bas de page 74 :

-

Cf. R. P., § 68 : « Il [le jeu] n’est pas délimité, sous tous rapports, par des règles ; mais il n’existe pas non plus de règles déterminant à quelle hauteur, par exemple, on est autorisé à lancer la balle au tennis ou avec quelle force ; pourtant le tennis est lui aussi un jeu, et il a lui aussi des règles ».

- Note de bas de page 75 :

-

Cf. R P, § 85: « Une règle est là comme un panneau indicateur. – Celui-ci ne laisse-t-il subsister aucun doute sur le chemin que je dois prendre ? Indique-t-il quelle direction je dois prendre après l’avoir dépassé, si je dois suivre la route ou le sentier, ou bien passer à travers champ ? Mais où est-il dit dans quel sens je dois le suivre ? […] – Et si, au lieu d’un panneau indicateur, il y en avait une chaîne ininterrompue, ou s’il y avait des marques à la craie sur le sol – y en aurait-il une seule interprétation ? – Je peux donc dire que, en définitive, le panneau indicateur ne laisse pas subsister de doute. Ou plutôt : Parfois il en laisse subsister un, parfois non ».

La question est alors celle-ci : sur quoi se fonde ici la normativité des règles ? En l’occurrence, il ne peut être fait appel à la régularité des pratiques, puisque, même si le jeu culturel de la guerre lui prête ses cadres, la pratique de la déclaration de guerre est renouvelée de l’intérieur. Si le jeu de la guerre se maintient, il subit une poussée subversive. La nouvelle dramaturgie exige la conversion des rôles modaux et passionnels des acteurs en attitudes. La question touche à celle, primordiale pour Wittgenstein, de l’interprétation : si la règle accepte, mieux réclame une interprétation, elle peut être interprétée en un sens différent ; elle est de l’ordre de l’indéterminé ; tel est le propre du « paradoxe de la règle », auquel il n’est possible d’échapper qu’en suivant les règles au sein du jeu culturel ou en allant à leur encontre70. En somme, ces variations renvoient à la distinction interprétationvs exécution, l’exécution pouvant être correcte ou incorrecte. L’opposition peut cristalliser la tension entre une complexification soustraite à toute prévisibilité et la mise en œuvre qui, tout en intégrant la nouveauté, concorde plus ou moins avec la grammaticalité – l’ « identité orthographique », dirait peut-être Goodman71 – du texte ou de la pratique dont elle réalise les potentialités. Le vivre selon la règle est d’autant plus intéressant qu’il confronte deux normativités : celle qui dicte un comportement ou une action en faisant appel, dirait Wittgenstein, à la maîtrise d’une technique, et cette autre qui est une normativité en progrès, en devenir dans l’action, qui se constitue de proche en proche et a sans doute besoin, pour se stabiliser à terme, de la sanction collective72. Dans ce dernier cas, il ne s’agit plus du dérèglement73, ni du fait que le jeu comporte des marges qui échappent à la régulation74, ni même de la part d’indétermination inhérente75, mais de l’imprévu qui est suscité.

- Note de bas de page 76 :

-

Cf. Paul Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975.