L’entreprise responsable et ses parties prenantes : entre « manipulation » et co-construction de sens

Andrea Catellani

Laboratoire LASCO, Université de Louvain

Index

Mots-clés : accomplissement, ajustement, communication, dialogue, interaction, organisation, régime de sens, relations publiques, responsabilité sociale des entreprises (RSE), stratégie

Auteurs cités : João CIACO, Milton FRIEDMAN, Algirdas J. GREIMAS, James GRUNIG, Eric LANDOWSKI, Mette MORSING, Jean-Paul PETITIMBERT, Majken SCHULTZ

- Note de bas de page 1 :

-

Initialement paru, en juin 2018, dans la rubrique “Analyses” du numéro 121 des Actes Sémiotiques, cet article d’Andrea Catellani est à présent intégré dans le dossier “Sémiotique et organisations” pour lequel il a été conçu et dont il fait partie intégrante. (Note de la rédaction).

Introduction1

- Note de bas de page 2 :

-

Cf. Les interactions risquées, Limoges, PULIM, 2005.

Cet article propose une réflexion sur le positionnement contemporain des entreprises en tant que « responsables », et sur un type de pratiques qui s’est développé ces dernières décennies, celui de « dialogues » avec les « parties prenantes » de ces entreprises. L’approche sémiotique d’orientation post-greimasienne ici adoptée se veut en dialogue avec la proposition d’une sémiotique des interactions avancée par Eric Landowski2.

Notre objectif est d’examiner comment l’impératif de responsabilité, et donc d’interaction avec les publics et les parties prenantes de l’entreprise, peut être pensé du point de vue sémiotique, à la fois sur le plan des propositions théoriques (celles des chercheurs qui étudient ce domaine) et du point de vue empirique (celui de l’analyse de cas concrets d’interactions observables à l’occasion de réunions entre des représentants d’entreprises et des parties prenantes). Nous présenterons tout d’abord une série d’informations nécessaires pour cadrer la notion de « responsabilité sociale (ou sociétale) d’entreprise » (RSE, en anglais corporate social responsibility). Puis nous interrogerons certaines conséquences communicationnelles de cette dimension de l’action et des postures des entreprises contemporaines, en liaison notamment avec certaines théories des relations publiques. Nous passerons ensuite à la présentation de quelques propositions théoriques récentes concernant le dialogue avec les parties prenantes, et à leur analyse dans les termes de la théorie sémiotique des interactions. Enfin, nous proposerons une brève étude d’un cas concret de rencontre entre une entreprise et des parties prenantes, où la responsabilité sociale de cette entreprise est en jeu.

- Note de bas de page 3 :

-

Cf. R. Edward Freeman, Strategic Management : A Stakeholder Approach, Marshfield (MA), Pitman, 1984.

- Note de bas de page 4 :

-

Cf. Samuel Mercier, L’éthique dans les entreprises, Paris, La découverte, 2014, p. 66.

- Note de bas de page 5 :

-

Ibid., p. 69.

La notion de « partie prenante » trouve son origine dans la théorie économique désormais classique de R. Edward Freeman : une partie prenante est tout acteur social, groupe ou individu, qui peut avoir ou a réellement une influence sur la vie de l’organisation, et qui lui-même est, ou peut être en retour influencé par l’activité de cette organisation3. C’est une notion qui ouvre vers « une vision pluraliste de l’organisation, entité ouverte sur son environnement »4. L’entreprise n’est plus seulement » un ensemble de droits de propriété se rattachant à ceux qui assurent le risque résiduel (les actionnaires), c’est aussi une institution sociale »5 placée au centre (ou à la périphérie ?) d’un réseau de relations et d’interactions qui compose au fond le tissu même de la société. C’est à ce titre qu’un regard sémiotique sur les formes et les dynamiques du réseau qui entoure l’entreprise en tant que tenue (ou désireuse) d’être « responsable » et « redevable » nous semble pertinent et intéressant (bien que peu pratiqué à l’heure actuelle).

1. La « responsabilité sociale d’entreprise » (RSE)

- Note de bas de page 6 :

-

M. Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine, 13 septembre 1970, cité par Samuel Mercier, op. cit., p. 64.

- Note de bas de page 7 :

-

Ibid.

La RSE ne s’est pas affirmée sans débats ni critiques. Le grand économiste Milton Friedman (1912-2006) écrivait en 1970 : « la responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroitre ses profits »6. Selon cette perspective, il s’agit donc de maximiser la production de richesse tout en respectant les « règles du jeu » (en premier lieu le cadre législatif, notamment en évitant la fraude), ce qui, selon la théorie économique néo-classique, porterait à la maximisation du bien-être social (ce qu’on a appelé l’« égoïsme éthique »7). C’est en opposition à ce type de positions centrées sur l’intérêt des actionnaires (même avec des justifications éthiques) que le vaste courant de la RSE s’est développé, l’objectif étant d’affirmer la nécessité d’une prise en compte directe des intérêts des autres parties prenantes (stakeholders, au-delà des shareholders : idée considérée comme « subversive » par des économistes néo-classiques comme Friedman).

La RSE est un phénomène lié à l’évolution du monde économique, et donc aussi du pouvoir économique et du système capitaliste (système fondé, comme on sait, sur la propriété privée des moyens de production et sur la recherche d’une augmentation du capital à travers l’activité économique et l’exploitation de facteurs de production comme le travail, la technologie et les ressources naturelles), même si les entreprises publiques sont impliquées tout autant que les sociétés privées. Comment, malgré ses limites (ou ses contradictions), ce système économique cherche-t-il à survivre et à se développer en se justifiant ? D’un point de vue critique, on pourrait soutenir que l’adoption d’une attitude de responsabilité (et souvent, de pratiques correspondantes) constitue, en particulier depuis les dernières décennies, une réponse (parfois contestée) à cette question. Une telle réponse contribue-t-elle vraiment à ouvrir la voie à une solution des problèmes sociaux, économiques et écologiques de notre temps ? La réponse à cette seconde question reste très controversée.

- Note de bas de page 8 :

-

Cf. Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, New York, Harper & Row, 1953, cité par S. Mercier, op. cit., p. 62.

- Note de bas de page 9 :

-

Cf. Lee E. Preston et James E. Post, Private Management and Public Policy : The Principle of Public Responsibility, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1975, cité par S. Mercier, op. cit., p. 65.

Dès 1953, Howard R. Bowen définissait la RSE comme « l’obligation pour les dirigeants de poursuivre des politiques, de prendre des décisions qui soient en cohérence avec les valeurs de la société »8. La dimension interactive de la RSE se précise par exemple avec Lee E. Preston et James E. Post, qui, selon Samuel Mercier, définissent la RSE comme la « capacité de l’entreprise à répondre d’elle-même aux pressions sociales et aux attentes de la société »9. La même idée de « réactivité » et de sensibilité de l’entreprise aux exigences des parties prenantes est présente aussi dans la définition tout récemment donnée par l’Organisation internationale de Normalisation dite « ISO » (norme ISO26000) :

- Note de bas de page 10 :

-

Cf. http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm.

Responsabilité sociétale : responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui

— contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;

— prend en compte les attentes des parties prenantes [notre italique] ;

— respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; « n »

— est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.10

- Note de bas de page 11 :

-

Cf. http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.

Notons ici la présence de l’expression « développement durable », qui désigne une notion aujourd’hui très largement présente dans les discours et la culture, qui se trouve donc récupérée et intégrée dans la notion de RSE. L’entreprise affirme ainsi son engagement dans le sens de la construction d’un développement (et notamment d’une croissance économique) qui soit « soutenable » et puisse continuer aussi pour les générations futures. L’idée de développement durable se concrétise dans des documents comme les dix-sept objectifs fixés par les Nations Unies pour 2030, aujourd’hui largement pris comme référence par les entreprises11.

Être « responsable » signifie donc, pour l’entreprise, prendre en charge un « devoir faire » dans les domaines de l’environnement, des relations avec les salariés, des rapports avec les clients et les fournisseurs, les riverains, les autorités politiques, les autres opérateurs économiques, et même les générations futures. Le profil narratif de ce contrat d’action de la RSE est varié. Il s’agit d’un devoir faire en partie auto-imposé : l’entreprise agit comme son propre destinateur en reconnaissant devoir faire quelque chose de plus qu’accumuler des richesses. Mais l’établissement d’un tel rapport contractuel a aussi, souvent, une source autre, la « société », les parties prenantes, voire la planète. Il s’agit donc aussi de « donner une réponse », c’est-à-dire de se faire le destinataire réceptif de mandats (narratifs) venus d’un « Destinateur » particulièrement complexe. L’axe narratif de la communication est donc en évidence et un super-programme d’action se dessine pour l’entreprise.

- Note de bas de page 12 :

-

Sur cette tension, cf. par exemple Alain Etchegoyen, La valse des éthiques, Paris, Pocket, 1991.

- Note de bas de page 13 :

-

Voir A. Catellani, « Les discours de justification des démarches de responsabilité sociétale d’entreprise : observations sémiotiques », in Karine Berthelot-Guiet et Jean-Jacques Boutaud (éds.), Sémiotique mode d’emploi, Lormont, Le bord de l’eau, 2014, pp. 191-220.

- Note de bas de page 14 :

-

Voir A. Catellani, « Un apport sémiotique aux approches critiques de la communication. Notes sémio-rhétoriques sur le discours environnementaliste et sur la critique on-line du greenwashing », in Thomas Heller, Romain Huet et Bénédicte Vidaillet (éds.), Communication et organisation : perspectives critiques (Capitalismes - éthique - institutions), Lille, Presses Universitaires de Lille-Septentrion, 2013, pp. 205-214.

- Note de bas de page 15 :

-

Voir A. Catellani, « Les aventures de Pinocchio au pays du greenwashing », in A. Catellani, Thierry Libaert, Jean-Marie Pierlot (éds.), Contredire l’entreprise. Actes du colloque de Louvain-la-Neuv (octobre 2009), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2010, pp. 59-68.

Un jeu subtil se tisse évidemment autour des valeurs en jeu : selon les cas, l’entreprise sera engagée dans la RSE pour des raisons purement instrumentales (préserver son capital d’image et de réputation, augmenter les ventes, etc.), ou pour des raisons d’ordre plus général et universel, en lien avec des impératifs de type moral qui varient selon les différentes approches éthiques (plus déontologistes ou plus conséquentialiste, entre autres) qu’on peut mobiliser. Ce jeu sur les valeurs, cette tension entre l’ordre économique et l’ordre éthique, est inhérent au domaine de la RSE et à ses discours de justification. Une infinité de positions et de postures pourra donc apparaître : la dimension « égoïste » ou stratégique pourra dominer ou simplement se combiner avec celle plus « morale », normative ou altruiste12. Ceci se reflète directement dans les discours sur la RSE produits par les entreprises. Ils constituent un domaine discursif très riche pour l’analyse, précisément en raison de l’apparition de dispositifs rhétoriques de gestion de ces tensions et discontinuités axiologiques13. Ce domaine discursif est aussi traversé, sur le plan de la véridiction, par le problème du vrai et du faux : le « greenwashing » ou blanchissement écologique est l’exemple le plus connu de dispositif discursif et communicationnel constitué par des entreprises14 ; c’est aussi celui qui attire (à tort ou à raison) les critiques les plus vives d’autres acteurs sociaux, comme les ONG et les citoyens engagés15. La relation entre les mots d’un côté, et de l’autre les comportements et investissements réels des organisations, est ici au centre de l’attention.

Nous remarquons en tout cas que la RSE ouvre un espace théorique et pratique d’interaction entre l’entreprise et ses membres et porte-paroles, d’un côté, et les « parties prenantes », de l’autre. Ces relations émergent comme fondement de la démarche de responsabilité : il s’agit d’apprendre de quoi les parties prenantes ont besoin, ou ce qu’elles considèrent comme important, en vue d’y adapter le comportement et les produits de l’entreprise. Si l’organisation est depuis toujours en interaction avec le reste de la société et de l’environnement, il s’agit ici de démarches et actions effectuées spécifiquement pour favoriser le développement d’une démarche RSE — ou (malheureusement) seulement pour en donner l’impression, pour créer une image de responsabilité. Deux dimensions de la communication en tant que composante de la RSE sont en effet i) le développement de contacts et échanges avec les parties prenantes pour construire la RSE, mais aussi, et de façon parfois mêlée, ii) la construction de dispositifs destinés à faire connaître la démarche RSE de l’entreprise, en rendre compte, et souvent pour en faire un argument de promotion, de marketing et de relations publiques. Il y a donc une oscillation entre une forme de communication nécessairement interactive, « bidirectionnelle », et où l’entreprise est forcée à écouter au moins pour un temps (ou à se montrer en tant qu’à l’écoute), et une autre forme de communication persuasive, qui peut devenir bidirectionnelle au moins partiellement mais qui est fondée sur un projet de persuasion de la part de l’entreprise et de ses délégués (agences, consultants, professionnels de la « communication »), donc de modification du statut modal de l’interlocuteur.

- Note de bas de page 16 :

-

Sur les rhétoriques et les intéressantes solutions discursives que développe le reporting, cf. Amaia Errecart et A. Catellani, « Dialogisme et figures de l’autre dans les rapports sur la “Responsabilité sociétale des entreprises” : exploration discursive et sémiotique », Mots : les langages du politique, 114, 2017, pp. 57-75.

Une sous-dimension particulière du deuxième versant identifié de la communication RSE est celui du « reporting » : l’entreprise est appelée par la loi ou par la pression de son contexte (exigences des parties prenantes, nécessité de suivre les concurrents…) à mettre en place un dispositif de mesure et de reporting, pour présenter publiquement ses démarches de prise de responsabilité dans un document autonome ou intégré au rapport global de l’entreprise. Des standards internationaux existent, comme le GRI (Global reporting initiative), qui cherchent à donner des points de repère et à favoriser la construction d’indicateurs. Il s’agit donc d’une phase narrative proche de l’épreuve glorifiante, de la dimension de la sanction portant sur les agissements de l’entreprise comme sujet narratif. La dimension persuasive apparaît évidemment aussi dans ces « rapports », qui deviennent à leur tour des pièces dans le dispositif de communication promotionnelle construite autour de la RSE (et une partie importante de la communication corporate)16.

2. RSE et relations publiques : la discipline professionnelle de l’interaction

Ces dernières remarques sur les dimensions communicationnelles de la RSE nous rappellent les liens profonds qui existent entre la communication dans le domaine de la RSE et les disciplines de la communication persuasive professionnalisée, comme la publicité (la pratique de payer des médias pour faire passer des messages) et les relations publiques. Ces dernières constituent un domaine peu exploré par la sémiotique. Nous nous proposons de relire du point de vue sémiotique un modèle central dans la recherche sur les relations publiques, celui de James Grunig et de ses collègues ; ces observations prépareront la réflexion sur quelques propositions théoriques concernant la communication autour de la RSE, qui fera l’objet de la section suivante. Le lien entre les relations publiques et la communication RSE sera approfondi chemin faisant ; on peut déjà anticiper le fait que les deux domaines partagent la centralité de la notion d’interaction avec les parties prenantes de l’entreprise. Pour certains aspects, la communication RSE est seulement une catégorie spécifique de relations publiques.

- Note de bas de page 17 :

-

Cf. A. Catellani et Caroline Sauvajol-Rialland, Les relations publiques (Topos), Paris, Dunod, 2015, p. 15 sq.

- Note de bas de page 18 :

-

James Grunig et Todd Hunt, Managing Public Relations, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1984, p. 14.

- Note de bas de page 19 :

-

Cf. A. Catellani et Thierry Libaert, « Les relations sont-elles publiques ou avec les publics ? », Communication et organisation, 45, 1, 2014, pp. 165-174.

- Note de bas de page 20 :

-

Cf. A. Catellani et C. Sauvajol-Rialland, op. cit., pp. 20-22.

Comment définir les relations publiques ? Les tentatives de définitions sont nombreuses17. Le terme commença à être utilisé en son sens contemporain dans les années 1920, quand Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et « père fondateur » (controversé) de la discipline, appela son cabinet conseil « public relations counsel »18. D’ailleurs, l’expression française « relations publiques » semble dériver d’une erreur de traduction de l’anglais « public relations », qui serait mieux rendu par « relations avec des publics », ou « relations publics », comme l’association professionnelle française Syntec RP propose de faire. En tout cas, il s’agit certainement de techniques de gestion des relations avec des publics, mais aussi dans l’espace public, avec donc une influence sur la société19. Nous avons proposé une définition de cette sphère professionnelle en cinq points20. Il s’agit d’actions de communication volontaires (non spontanées),

-

qui visent à avoir une influence sur l’opinion, les comportements et la construction du sens attribué à la réalité ;

-

qui cherchent à modifier la perception que les parties prenantes ont d’un acteur social (individu ou organisation) ; elles peuvent aussi parfois contribuer à adapter les comportements de l’acteur social à son environnement, en indiquant les exigences des parties prenantes ;

-

qui sont ou devraient être (selon les « bonnes pratiques » et les conseils des experts) planifiées, et entrent donc largement dans le domaine de la stratégie ;

-

qui utilisent des techniques diverses, notamment les « relations presse », l’organisation d’événements et de rencontres, et aujourd’hui l’animation de communautés sur l’Internet social ;

-

qui ont lieu dans un espace social bien précis, qu’elles contribuent à faire évoluer, et qui ont donc une portée éthique.

Dans les termes du modèle interactionnel proposé par Landowski et déjà évoqué plus haut, l’affaire semblerait réglée : il s’agit certainement de « stratégies » de communication, de formes de « manipulation » au sens sémiotique narratif du terme, en tant que telles critiquées en son temps par Jürgen Habermas comme une source de distorsion de la sphère publique. Mais nous verrons que des modulations sont possibles, et que d’autres formes apparaissent.

- Note de bas de page 21 :

-

Cf. A. Catellani et C. Sauvajol, op. cit.

James Grunig, que nous citions il y a un instant, est un auteur de référence dans le domaine des études sur les relations publiques. Il a notamment proposé un modèle qui a l’ambition de schématiser l’évolution des relations publiques aux États-Unis, et en même temps de présenter les différents types de relations publiques existants. Ce modèle a été critiqué, mais il reste une référence dans le domaine21.

Grunig découpe l’histoire des relations publiques en quatre phases, dont, au moment de la publication de son livre écrit avec Todd Hunt (1984), les définitions respectives correspondaient d’ailleurs, aussi, à différentes façon de pratiquer ces métiers : il s’agit donc d’un modèle en même temps généalogique (ou diachronique) et synchronique.

- Note de bas de page 22 :

-

J. Grunig et T. Hunt, op. cit., p. 21.

La première phase est celle de l’agence de presse du XIXe siècle et du début du XXe : « les relations publiques ont une fonction de propagande dans le modèle de l’agence de presse / “publicity”. Les praticiens diffusent le message de l’organisation en question, souvent à travers des informations incomplètes, détournées ou vraies seulement par moitié »22.

- Note de bas de page 23 :

-

Ibid., p. 21-22.

La deuxième phase est celle de l’information publique : « l’objectif est la dissémination d’informations, pas forcément avec une intention de persuasion. Le professionnel fonctionne essentiellement comme un journaliste en résidence, dont le métier est de rapporter objectivement au public des informations sur son organisation »23. Ces deux premiers modèles seraient fondés sur une forme de communication à dominance unidirectionnelle (d’un émetteur au récepteur), avec une différence importante, le rôle de la qualité de l’information diffusée.

- Note de bas de page 24 :

-

Ibid., p. 22.

- Note de bas de page 25 :

-

Ibid., p. 25.

Les troisième et quatrième phases ouvrent sur une forme de communication bidirectionnelle (avec une circulation d’information entre deux acteurs), mais avec une différence sur le plan de la « symétrie ». Le troisième modèle est en effet celui de la « persuasion scientifique » : la différence par rapport au modèle de la « publicity » est l’utilisation des savoirs et des techniques fondés sur les sciences humaines et sociales pour « persuader les publics d’accepter le point de vue de l’organisation et de se comporter d’une façon qui soutienne l’organisation »24. Le modèle de la communication à deux voies symétriques, par contre, prévoit pour le professionnel une position de « médiateur » (ou « passeur de frontières », « boundary spanner ») entre l’organisation et ses publics. Dans ce cas, la communication devient plus un dialogue qu’un monologue ; la persuasion pourrait devenir réciproque entre les deux interlocuteurs (l’organisation et les parties prenantes, avec la médiation du professionnel des « RP »), et l’organisation aussi est alors censée accepter de changer ses pratiques, ce qui n’était pas le cas dans le modèle précédent. Il n’y a donc plus d’émetteur ou de récepteur comme rôles stabilisés, selon Grunig et Hunt. Si dans la persuasion scientifique les professionnels « analysent le feed-back [des publics] un peu comme un thermostat mesure la température de l’air »25, dans le modèle symétrique la recherche est utilisée pour comprendre les perceptions des publics et permettre de modifier les politiques de l’organisation.

Il est assez facile de positionner dans le cadre du schéma interactionnel le premier et le troisième modèle : ils relèvent du domaine de la stratégie-manipulation, avec une nature plus ou moins éthique (la vérité et l’intérêt des parties prenantes étant plus ou moins respectés). L’asymétrie entre les acteurs est claire, la planification d’un changement modal de l’interlocuteur est évidente, jusqu’à la caricature (il s’agit d’ailleurs de modèles « types idéaux »).

Le deuxième modèle, celui de la dissémination d’informations, semble privilégier le « faire savoir », par opposition au faire-vouloir et au faire-faire : c’est une forme de communication qui semble « attirée » par le modèle du journalisme, un peu comme le « journalisme d’entreprise » qui a préparé l’avènement de la communication interne des organisations. Sur le plan modal, l’émetteur semble ici passer de la position de destinateur (source de vouloir et de devoir) à celle d’adjuvant (source de savoir). On pourrait presque voir dans ce modèle une forme de programmation : des routines de diffusion d’information s’installent dans l’organisation, qui « acquiert l’habitude » de parler d’elle-même.

- Note de bas de page 26 :

-

Cf. D. Maisonneuve, Les relations publiques dans une société en mouvance, Québec, Presses Universitaires du Québec, 2011.

- Note de bas de page 27 :

-

Les interactions risquées, op. cit., p. 52.

Le quatrième modèle est plus intéressant. La dimension de la manipulation-stratégie semble en effet présente, mais ouverte sur une forme de réciprocité : comme le dirait Danielle Maisonneuve, les relations publiques s’ouvrent sur une forme d’« interinfluence »26, de jeu où les acteurs sont amenés à se rencontrer quelque part dans une « win-win zone » (d’ailleurs la théorie des jeux est souvent utilisée parmi les chercheurs qui se sont inspirés du modèle de Grunig). Chacun des interlocuteurs est donc en position de destinateur, au moins à un certain moment de l’interaction. Les exemples apportés par Grunig sont variés. Ils incluent l’invitation de journalistes, les réunions avec des chercheurs et enseignants, les « sessions de dialogue » avec les leaders de communautés locales. Dans ces conditions, ce modèle ne s’approche-t-il pas de la syntaxe de l’ajustement ? Jusqu’à quel moment la rencontre entre deux stratégies persuasives (celle de l’entreprise et celle d’une association environnementaliste, par exemple) relève-t-elle encore du modèle manipulatoire ? A partir d’où cette même interaction s’ouvre-t-elle au contraire à la dimension de l’ajustement, à « l’intelligence sensible de l’autre »27, où on le « laisse venir » avec ses intérêts et ses arguments pour définir corrélativement sa propre position et celle de l’organisation ?

Cette ouverture reste à notre avis une possibilité qui peut apparaître, et que nous retrouverons dans les « dialogues avec les parties prenantes » de la communication RSE, qui sont au fond très proches des relations publiques « symétriques », ou présentées comme telles.

- Note de bas de page 28 :

-

J. Grunig, op. cit., p. 27.

En effet, ce quatrième modèle est aussi caractérisé, selon Grunig, par le fait que « les professionnels des RP parlent de ce modèle beaucoup plus qu’ils ne le pratiquent »28. D’ailleurs, Grunig souligne que parfois les enseignants et les manuels dans le domaine des relations publiques ont affirmé l’importance de la symétrie, tout en enseignant surtout les techniques liées aux autres modèles. La charge éthique de ce dernier modèle (sa valorisation « utopique », pour reprendre un terme de Jean-Marie Floch) est très forte, et donc aussi sa valeur comme outil de légitimation pour les métiers des relations publiques. Mais ici peut alors apparaître un hiatus entre le discours légitimant et la réalité des pratiques, où la symétrie est facilement mise à mal ou simplement absente (et d’ailleurs difficile à définir).

On pourrait dire des relations publiques, et des dialogues avec les parties prenantes de la communication RSE, ce que Landowski dit de la politique, comme alternance de différents modèles d’interaction :

- Note de bas de page 29 :

-

E. Landowski, op. cit., p. 78.

Le métier de la politique n’est pas fait seulement d’une suite tranquille de discours programmés par la raison (ou son ersatz, la doctrine) et de discours manipulatoires en forme de promesses. Au-delà ou en deçà de la rhétorique argumentative, il implique aussi, au moins de temps à autre, notamment en temps de crise […] un contact, direct ou « médiatisé », avec les citoyens et des rencontres face à face qui requièrent à chaque instant le ton et le geste opportuns, c’est-à-dire une qualité de présence intimement — esthésiquement — ajustée aux dispositions, aux attentes, aux mouvements, aux humeurs de l’auditoire […]29

- Note de bas de page 30 :

-

Cf. id., « La politique spectacle revisitée : manipuler par contagion », Versus, 107-108, 2008.

Les relations publiques, au fond, nous apparaissent aussi comme un ensemble varié d’activités communicationnelles, qui traversent les différents modèles d’interaction, de la programmation à l’ajustement, et qui les mettent en scène tout en en jouant parfois d’autres en coulisses (l’ajustement peut être donné en spectacle pour favoriser une stratégie de manipulation30).

Mais quelle serait alors la place du hasard, et plus généralement du régime de l’accident en ce domaine ? Il est clair que dans notre monde contemporain des réseaux sociaux, de la communication instantanée et du « bad buzz » (la circulation hyperrapide d’informations vraies ou fausses qui peuvent porter plus ou moins gravement atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise), les organisations sont confrontées au hasard, au risque. Mais nous croyons que cette réalité est tenue normalement « à l’extérieur » du monde des relations publiques, dans les discours d’accompagnement de ces pratiques. Certes l’accident et la « crise » (mot-clé très répandu dans l’enseignement et le discours professionnel de la communication et des RP) sont des éventualités évoquées, parce qu’elles sont à gérer. Mais jamais on ne propose l’attitude de l’abandon, du consentement ou de l’« assentiment » au pur aléa. On conseille et on préfigure au contraire des formes diverses de plans et de dispositifs, ou simplement d’attitudes, qui doivent justement permettre d’éviter ou de combattre ces risques et ces crises. L’abandon au hasard et à l’aléa serait donc, dans le discours sur la communication et les RP, un anti-modèle, une sorte d’objet de valeur négatif.

- Note de bas de page 31 :

-

Les interactions risquées, op. cit., p. 72, 77.

- Note de bas de page 32 :

-

Sur ce délicat équilibre, cf. Jean-Paul Petitimbert, « Entre l’ordre et le chaos : la précarité comme stratégie d’entreprise », Actes Sémiotiques, 116, 2013.

Le hasard et le risque jouent au fond le rôle du « manque » narratif qui déclenche la recherche de formes de « solidification », de construction de sens comme possibilité de survivre et de s’épanouir comme acteur économique ; cette construction de sens peut devenir, dans les cas le plus poussés, « co-construction », et donc ajustement. Si l’entreprise ose passer de la « constellation de la prudence » à celle de l’« aventure »31, ce sera par conséquent en restant malgré tout dans une position modérée, en s’ouvrant à des formes stratégiquement utiles d’ajustement et en ouvrant des espaces de risque et de perte de contrôle qui soient encadrés32.

3. Le dialogue avec les parties prenantes : interactions risquées

- Note de bas de page 33 :

-

Cf. Les interactions risquées, op. cit., p. 13.

- Note de bas de page 34 :

-

Mette Morsing et Majken Schulz, « Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies », Business Ethics. A European Review, 15, 4, 2006, p. 323.

- Note de bas de page 35 :

-

Cf. aussi Ralph Tench, William Sun et Brian Jones, Communicating Corporate Social Responsibility : Perspectives and Practice, Emerald, 2014.

- Note de bas de page 36 :

-

Mette Morsing et Majken Schultz, art. cit., p. 324.

Une interaction est toujours risquée33, et c’est le cas aussi pour celles entre les entreprises et leurs interlocuteurs, dans le cadre de la RSE. D’ailleurs, comme le disent Mette Morsing et Majken Schulz en citant d’autres auteurs, « plus les entreprises exposent leurs ambitions éthiques et sociales, plus elles peuvent attirer l’attention critique des parties prenantes »34. La communication RSE est un domaine complexe qui implique, d’un côté, le fait de faire connaître les activités de RSE d’une entreprise pour la valoriser, et de l’autre, l’effort d’impliquer les parties prenantes en un ensemble d’échanges pour nourrir la construction même des politiques de RSE35. Selon Morsing et Schultz, le premier versant est celui du « sense-giving » (l’action de « donner sens », d’influencer la façon dont les parties prenantes construisent le sens), une activité donc proche du premier et du troisième modèle de Grunig, et qui a certainement une nature persuasive-stratégique. Le deuxième versant est par contre celui du « sense-making », activité qui consiste à « chercher à comprendre ce que les autres veulent et à lui attribuer une signification »36. Cette deuxième dimension semble d’emblée plus proche de l’ajustement dans la mesure où elle implique un processus d’interaction « d’égal à égal » avec les parties prenantes pour créer les conditions d’une construction commune de sens.

- Note de bas de page 37 :

-

Ibid., p. 325.

- Note de bas de page 38 :

-

Ibid.

Morsing et Schultz indiquent clairement dans leur article l’importance prise par la relation avec les parties prenantes à partir notamment de la diffusion de la théorie des parties prenantes (stakeholders). Ils soulignent comment l’attention, dans la littérature scientifique, est passée de la « gestion » des parties prenantes (avec une résonance proche de la programmation technocratique) à l’interaction « fondée sur une vision relationnelle et orientée sur le processus »37. La relation avec les parties prenantes comme activité (stakeholders relationship) est définie par des auteurs cités par Morsing et Schultz comme composée de « relations interactives, mutuellement engagées et sensibles/réactives [responsive] qui forment le contexte réel pour faire des affaires aujourd’hui, et créer un terrain favorable pour la transparence et la responsabilité [accountability] »38. Le mouvement décrit est donc celui qui va de la programmation à une forme d’ajustement mutuel, fortement teinté d’éthique, exactement comme le modèle de relations publiques bidirectionnelles symétriques de Grunig et Hunt.

La présentation qui suit dans le texte des deux auteurs n’est rien d’autre que l’adaptation à l’interaction avec les parties prenantes dans le cadre de la RSE de trois des quatre modèles de Grunig et Hunt : une stratégie d’information adressée aux parties prenantes (communication unidirectionnelle), une stratégie de la réponse / réaction aux parties prenantes (communication bidirectionnelle et asymétrique) et une stratégie de l’implication des parties prenantes (communication bidirectionnelle et symétrique). Ces auteurs considèrent le premier modèle de Grunig (celui de l’agence de presse) comme contradictoire par rapport à la RSE (présenter l’entreprise comme éthique et responsable entre en conflit avec le fait de déformer les faits et employer des techniques de communication non éthiques). On pourrait répondre en arguant que malheureusement les cas de « greenwashing » existent, et qu’il ne faut pas confondre le descriptif avec le normatif (critiques d’ailleurs déjà adressées à Grunig). Le fait que le thème de la communication est la responsabilité n’implique malheureusement pas automatiquement que la communication soit responsable, même si les auteurs ont raison en disant qu’une position contradictoire est difficilement tenable à long terme et très dangereuse, outre le fait qu’elle n’est pas « éthique ». En tout cas, il est intéressant de confronter les trois modèles proposés dans cet article très cité.

Le premier modèle implique la diffusion proactive, sans interaction, d’informations sur ce que fait l’entreprise ; les comportements de l’entreprise ne sont pas en discussion (ils sont décidés par la direction sans influence de la part des parties prenantes, le sense-giving est séparé du sense-making), l’attention est concentrée sur la qualité du message, son « design ». Nous pourrions voir ici, comme dans le cas de la dissémination d’information de Grunig, l’apparition d’un modèle d’interaction de type programmatique : il faut suivre des routines, respecter des formes et des règles, pour attirer l’attention et l’approbation des publics. Le modèle dominant est celui de la stratégie, en l’occurrence appuyée par la construction de messages de qualité.

Le deuxième modèle est de type bidirectionnel asymétrique, entièrement fondé sur la stratégie : l’entreprise analyse l’opinion et cherche des « influenceurs » pour faire passer son message sur sa propre responsabilité, le sense-giving se nourrit du sense-making qui est à son tour nourri par des données extraites des enquêtes.

- Note de bas de page 39 :

-

Ibid., p. 328.

Le dernier modèle est celui de l’implication. Dans ce cas, l’entreprise et les parties prenantes deviennent, comme dans le modèle de Grunig, des partenaires dans une communication symétrique faite d’« itérations progressives de sense-making et sense-giving » qui se nourrissent réciproquement, et au cours lesquelles l’entreprise accepte (dans une certaine mesure, bien entendu) de se laisser transformer dans ses choix et ses comportements. L’entreprise ne cherche plus à imposer sa politique, le modèle de la manipulation entre en crise, pour laisser la place à une forme qui évoque l’ajustement : « les parties prenantes doivent être impliquées pour développer et promouvoir une attitude positive et aussi pour permettre à l’entreprise de comprendre et simultanément de s’adapter à leurs [des parties prenantes] préoccupations, c’est-à-dire développer ses initiatives de RSE »39. L’objectif de la communication est dans ce cas la construction d’une forme de « dialogue bidirectionnel » qui soit le plus effectif possible. Il a comme présupposé le fait que les deux parties ont vraiment l’intention de — ou du moins sont vraiment disposées à — changer, l’une en fonction de l’autre (et une telle « disposition » est aussi un trait définitionnel de l’« ajustement »).

On voit bien ici le glissement progressif d’un modèle très unidirectionnel et plutôt hiérarchique (l’entreprise qui diffuse un message et cherche à imposer un sens, en pensant contrôler la production de sens de la part des parties prenantes) vers des formes de plus en plus interactives, horizontales, qui semblent vraiment entrer dans le domaine de l’ajustement. Les auteurs insistent, sur la base de la littérature préexistante, sur l’importance de fonder le sense-giving (la stratégie persuasive) sur la « collaboration étroite » avec les parties prenantes pour identifier ce qui réellement les intéresse concernant la RSE et le reporting de la part de l’organisation. Ils soulignent aussi l’importance de donner la parole aux parties prenantes dans le cadre des rapports non financier et en particulier à l’occasion du document publié normalement une fois par an, qui présente les réalisations et les projets dans le domaine de la RSE. Ils citent deux entreprises qui pratiquaient, à l’époque de la publication de l’article, ce type de stratégie (Novo Nordisk et Vodafone). Il est intéressant d’observer qu’il s’agit bien d’une « stratégie », d’un choix intelligent et réfléchi visant à éviter des critiques et à construire et défendre une légitimité du discours RSE, toujours exposé au risque de l’accusation d’exagération et de manipulation. D’ailleurs, les auteurs soulignent aussi que le modèle d’une communication complètement symétrique reste plutôt un idéal qu’une réalité, mais que le fait de le poursuivre est important.

- Note de bas de page 40 :

-

Ibid., pp. 335-336.

- Note de bas de page 41 :

-

Karl Weick, Sensemaking in Organisations, Thousand Oakes (California), Sage, 1995.

Morsing et Schultz soulignent aussi le fait que « la façon dont les organisations donnent et construisent le sens [« give and make sense »] sur elles-mêmes et leurs pratiques ne sont pas des activités neutres mais plutôt des actions constitutives qui contribuent à la constitution [« enactment »] de la réalité organisationnelle »40. Il s’agit d’une remarque importante, qui fait référence aux travaux de Karl Weick et d’autres sur le fait que la communication et la production de sens sur l’organisation la constituent, la font exister41. L’interaction plus ou moins « stratégique » avec les parties prenantes a une influence profonde sur le statut modal des participants, et donc aussi sur la construction de cette entité moitié physique, moitié mentale qu’est une « organisation » (plus ou moins responsable).

- Note de bas de page 42 :

-

Morgan P. Miles et al., « The Role of Strategic Conversations with Stakeholders in the Formation of Corporate Social Responsibility Strategy », Journal of Business Ethics, 69, 2006, p. 198.

- Note de bas de page 43 :

-

Ibid., p. 199.

Comment cette communication bidirectionnelle, qui s’ouvre à une forme d’ajustement, se concrétise-t-elle ? Morgan P. Miles et ses collaborateurs décrivent les « conversations stratégiques avec les parties prenantes » (« strategic conversations with stakeholders ») comme des « conversations fondées sur des faits, axées sur les questions ouvertes, entre les parties prenantes, les employés passeurs de frontières [ceux qui sont directement en contact avec les parties prenantes externes] et le top management »42. La composante stratégique est clairement présente : il s’agit d’activités pensées et voulues dans l’intérêt de l’organisation et pour nourrir sa stratégie (ce qui n’exclut pas d’intégrer d’autres intérêts et valeurs plus larges). L’objectif est d’éviter la « myopie » du management, selon ces auteurs, pour accorder la perception des managers et celle des parties prenantes sur la responsabilité de l’organisation. Plus loin, ces conversations sont décrites aussi comme pouvant avoir trait à des « conflits ouverts » et concerner des « problèmes », en s’appuyant « sur les faits »43 : les auteurs mettent en évidence le fait que l’entreprise sort de sa zone de confort, et que le conflit aide et nourrit. Parmi les exemples, ils citent l’entreprise DuPont qui avait décidé de ne pas exploiter une nouvelle mine aux États-Unis suite aux rencontres avec des parties prenantes (environnementalistes, entre autres).

- Note de bas de page 44 :

-

Ibid., p. 202.

L’article met en évidence la nature « utile » et stratégique de ces conversations qui aident l’entreprise à éviter des « gaps » (entre perceptions et visions des dirigeants et des parties prenantes), et font partie du processus même de construction de la stratégie. Si ajustement il y a, il s’agit donc d’une phase, d’un moment d’un processus stratégique plus large ; l’ouverture et la non continuité sont donc fonctionnelles à la reconstruction d’une continuité : il s’agit de mettre en question les modèles mentaux des membres de l’organisation en favorisant le partage, entre l’organisation et les parties prenants, d’un « savoir tacite » pour le transformer en savoir explicite, ce qui permet enfin d’arriver à la construction et à l’adaptation de la stratégie44.

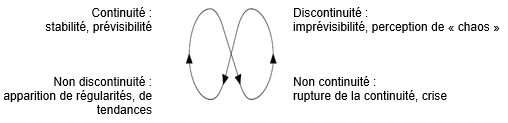

On pourrait d’ailleurs imaginer un véritable parcours qui mobilise les quatre positions identifiées par Landowski. L’excès de rigidité (la myopie des dirigeants), donc une forme de programmation, s’ouvre à la rencontre avec les parties prenantes (l’ajustement), laquelle peut passer par des moments de conflit et d’ouverture à l’inattendu (une forme d’accident qui implique l’aléa). Mais cette ouverture est résorbée dans une logique stratégique et intentionnelle : les savoirs accumulés peuvent permettre de rétablir la continuité et de mettre en place des plans plus performants. L’ouverture et la transparence des conversations ne sont pas niées mais sont utiles pour améliorer le « strategy making ». Ce qui change, c’est l’abandon d’une posture inside-out ou top-down, dans laquelle le management prétendait imposer sa vision aux parties prenantes. Si une stratégie comme construction et projection d’actions futures qui veut nier la discontinuité demeure, elle sera donc différente : l’article semble ouvrir à une situation où les valeurs en jeu (au sens sémiotique du terme) sont identifiées de façon collaborative, co-construites. C’est le sens de la « symétrie » de Grunig et Hunt : le devoir faire n’est plus imposé par une figure unique (managériale et un peu patriarcale). Le rôle du destinateur est donc partagé entre différents acteurs, même si une ambiguïté peut demeurer (est-ce que c’est seulement le savoir faire qui est co-construit, ou bien cette co-construction implique-t-elle aussi le devoir et le vouloir faire ?). Un dynamisme est créé, comme dans l’article de Morsing et Schultz, entre différentes phases, plus ou moins continues et fermées ou discontinues et ouvertes ; l’entreprise est mise en mouvement, des phases d’ajustement et même d’exposition au « conflit », à la critique, deviennent possibles.

- Note de bas de page 45 :

-

Cf. Ursa Golob et Klement Podnar, « Critical points of CSR-related stakeholder dialogue in practice », Business Ethics : A European Review, 23, 3, 2014, pp. 248-257.

- Note de bas de page 46 :

-

Ibid., p. 250.

Ursa Golob et Klement Podnar ont plus récemment focalisé l’attention sur le dialogue avec les parties prenantes, considéré comme activité centrale dans le processus d’interaction dans le cadre de la RSE, et ont cherché à comparer la théorie (et ses effets normatifs, bien présentés par les deux articles que nous venons de rencontrer) avec la pratique45. L’article définit le dialogue avec les parties prenantes comme une forme de communication « itérative, interactive », qui met ensemble des « parties qui ont des intérêts et valeurs différents en jeu dans un problème spécifique », pour qu’elles « travaillent ensemble à la recherche de solutions mutuellement acceptables »46. Cette activité dialogique, qui pour plusieurs auteurs fait écho à la philosophie de l’action communicationnelle de Jürgen Habermas, est un élément central de la RSE en tant que prise en compte des attentes des parties prenantes. Selon Golob et Podnar, le terme de « dialogue » est souvent utilisé de façon trop large et trop vague, alors qu’il faudrait soigneusement le distinguer de la simple diffusion ou de la simple collecte d’informations (où les parties prenantes donnent un feed-back sans pouvoir participer à la façon de l’utiliser dans le « strategy making ») et de la simple consultation (qui n’implique pas non plus une forme d’influence sur la décision). Sur le plan narratif, de nouveau, le dialogue implique le partage de la position du destinateur, et donc de la position du « pouvoir » en tant que modalité factitive (pouvoir faire faire, faire vouloir, faire devoir…).

En ce sens, le « dialogue » avec les parties prenantes dans sa forme pure et théorique (en tant qu’idéal) est un pont entre manipulation et ajustement tels que Landowski les définit : il garde de la première la nature intentionnelle et cognitive, et du second la nature bidirectionnelle et (le plus possible) symétrique (réciprocité du pouvoir d’influencer l’autre, en acte). Différents accents seront mis sur la plus ou moins grande composante d’ouverture à l’intérêt des parties prenantes, à la plus ou moins grande instrumentalisation de leurs discours et positions par rapport à l’intérêt de l’entreprise. La notion d’« intérêt » et son extension sont mises sous tension : le dialogue implique une sortie plus ou moins grande de l’intérêt égoïste immédiat, vers une condition d’égoïsme « éclairé », ou décidément vers une position d’ouverture plus importante aux intérêts et visions des autres.

- Note de bas de page 47 :

-

Ibid., p. 254.

La confusion autour de la définition du « dialogue », et aussi la variété des raisons et des justifications de ces dialogues, sont enregistrées dans l’enquête empirique réalisée par Golob et Podnar en 2014 en Slovénie. Le résultat est que la conception du « dialogue », chez les professionnels du secteur (responsables de la communication, consultants, membres d’associations) n’est pas uniforme ; l’interaction qui se développe est perçue comme plutôt asymétrique, vu le poids des entreprises, et ressemble plus à une forme de collecte d’informations ou à une forme de communication persuasive (« sense-giving »)47. Les entreprises tendent à chercher le contact avec les parties prenantes quand il y a un problème précis à résoudre via un accord, plutôt que pour discuter des sujets complexes en vue de comprendre en profondeur les positions des uns et des autres. Ce qui apparaît est donc une version du « dialogue » plutôt instrumentale et soumise à la stratégie des managers, davantage qu’une ouverture à la rencontre et à la mise en question réciproque, ce qui serait la version « idéale » du dialogue. Un interviewé soulignait même le fait que les entreprises entrent souvent dans le domaine de la RSE sans vraiment considérer la position des parties prenantes.

- Note de bas de page 48 :

-

Voir à ce propos François Cooren et Daniel Robichaud, « Les approches constitutives », in Sylvie Grosjean et Luc Bonneville, La communication organisationnelle, Montréal, Chenelière éducation, 2011, pp. 140-175.

La situation en Slovénie il y a quelques années ne peut évidemment pas être généralisée, mais permet de bien comprendre la complexité de ce domaine, où la mise en scène se mêle aux démarches sérieuses, assumées, où les concepts théoriques sont interprétés différemment par les uns et les autres, et où les logiques et les cultures (celles des managers, celles par exemple des activistes de l’environnement, ou encore celles des chercheurs) se rencontrent et entrent en relation, de façon plus ou moins directe. Le « dialogue », la rencontre conversationnelle et bidirectionnelle entre des partenaires différents, est profondément influencée par le contexte institutionnel et les appartenances respectives. Pour reprendre les termes de l’école de Montréal, chaque individu tend à être le porte-parole d’un ensemble d’entités immatérielles ou culturelles, à commencer par les organisations dont il fait partie, et cet ensemble de « présences » modifie profondément l’échange48.

Dans tout cela, reste la réalité d’une fluctuation entre différents régimes d’interaction, comme nous l’avons vu, et notamment entre la stratégie-manipulation et l’ajustement, avec des figures intermédiaires comme des formes de stratégie qui incluent comme étape nécessaire l’exposition au discours en partie au moins imprévisible de l’autre individu et de l’autre organisation (une sorte d’ajustement stratégique ou de stratégie de l’ajustement).

La dernière étape de ce voyage dans la communication RSE sera le compte rendu d’une réunion entre des membres d’une entreprise belge et un groupe d’invités externes, de parties prenantes, au sujet de la politique RSE de cette entreprise. Cette étape permettra d’ajouter quelques éléments à l’analyse, avant d’arriver à des conclusions. Le lecteur comprendra, nous l’espérons, qu’au risque de paraître nous éloigner de notre sujet, il nous soit nécessaire d’entreprendre une description suffisamment détaillée de cette rencontre pour qu’elle puisse ensuite nous servir de matériau à analyser afin d’étayer nos conclusions.

4. Un exemple concret : observations sur une rencontre avec les parties prenantes

- Note de bas de page 49 :

-

Toutes les informations concernant l’entreprise, la rencontre et les parties prenantes sont anonymes, pour respecter les demandes des intéressés. Nous remercions le titulaire de l’agence qui nous a permis de participer à la rencontre.

Nous avons assisté comme observateur « non participant » à une rencontre organisée en 2017 avec des « parties prenantes » par une organisation marchande spécialisée dans la gestion de biens immobiliers49. Nous fondons cette analyse sur les notes d’observations, écrites pendant la réunion. La rencontre était organisée et animée par une agence spécialisée en accompagnement des politiques RSE, représentée lors de la rencontre par le titulaire de l’agence (animateur de la rencontre) et par un salarié ; l’agence était plus largement mandatée par l’entreprise pour l’aider dans la reformulation de sa politique RSE. La rencontre eut lieu dans une salle de réunion du siège de l’entreprise (dans la banlieue d’une grande ville), et occupa une bonne partie de la matinée. Les présents étaient (sauf erreurs de comptage) dix-sept, y compris le CEO (chief executive officer) de l’entreprise, la responsable de la politique RSE et le responsable de la cellule environnement de l’entreprise, et les deux membres de l’agence. Le fait d’organiser la rencontre avait été proposé par l’agence, qui avait laissé l’entreprise choisir les invités en donnant la consigne de les sélectionner les plus divers possible. Le résultat était un groupe composé d’acteurs effectivement variés incluant, entre autres, des membres d’agence de consultance globale ou spécialisée et des consultants (un perspectiviste, un autre, aussi auteur d’un blog), un homme politique de niveau local, des personnes liées à l’administration publique locale, un chercheur universitaire, des membres d’associations professionnelles notamment liées au domaine de la RSE. Il convient de remarquer la forte présence de consultants, ce qui aura une influence sur l'interaction.

- Note de bas de page 50 :

-

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable.

L’échange était organisé comme une suite bien structurée de séquences. La réunion fut ouverte par le mot d’accueil du CEO, suivi d’une introduction par le titulaire de l’agence RSE et d’un tour de table de présentation des invités. Le cœur de la réunion était constitué de trois moments, marqués par des questions précises de l’animateur. Une première question ouverte portait sur la part de responsabilité que les invités attribuaient spontanément à l’entreprise. La deuxième portait sur l’ensemble de priorités déjà définies par l’entreprise sur la base de la liste des dix-sept Global Goals fixés par l’ONU50 : la responsable RSE commença par présenter le parcours effectué par l’entreprise depuis dix ans, pour exposer ensuite la liste des priorités retenues provisoirement (un draft) et offertes aux commentaires des présents. La première question proposée à cet égard par l’animateur de la séance portait sur la compréhensibilité du document. La deuxième portait sur la liste des thèmes choisis comme priorités par l’entreprise, pour permettre aux invités de dire s’ils en voyaient d’autres ou s’ils pensaient pouvoir regrouper des thèmes. Enfin, une question portait sur ce qu’il faudrait faire absolument, de la part de l’entreprise, à l’issue de la réunion. L’interaction était donc entièrement balisée et organisée selon une méthodologie bien connue et pratiquée par l’animateur déjà dans d’autres contextes.

4.1. Analyse des interactions et des rôles narratifs

La forme principale des interventions pendant la réunion était celle de la réponse à la question posée par l’animateur. Dans certains cas les intervenants faisaient référence aux interventions des autres, dans d’autres pas, pour introduire plutôt de nouveaux sujets. L’attitude de l’animateur consistait à introduire, à commenter et à résumer les interventions des invités de façon très active, avec des formules d’invitation à parler, des résumés et paraphrases, des commentaires (positifs), des encouragements.

Nous nous sommes vivement intéressé à relever les traces des différentes lignes d’action déployées pendant la réunion par les divers acteurs, à identifier les programmes narratifs et les rôles narratifs. Il y a évidemment un macro-programme narratif (PN) en cours, qui constitue l’activité principale et « officielle » de la réunion : il s’agit, de la part des invités, de proposer à l’entreprise leurs remarques, suggestions, critiques et idées pour améliorer sa politique RSE. Les invités sont les sujets de cette action ; si l’entreprise est bénéficiaire et destinateur, l’animateur, en tant que délégué de l’entreprise pour la gestion de la réunion, est un adjuvant mais surtout un destinateur qui doit favoriser la construction du savoir produit par les invités en triant les contenus et en orientant leur production. Ce PN est un programme d’usage par rapport au programme principal du développement de l’action responsable de l’entreprise, qui voit l’animateur comme adjuvant du sujet principal, à savoir, l’entreprise (avec en première ligne la responsable RSE).

Les invités sont les sujets de ce PN de contribution positive, de réponse à l’appel et à l’invitation, réponse qui se présente comme une sorte de contre-don : je t’invite, je te montre mon estime et ma considération, et tu es invité à répondre à cette invitation, à l’« honorer ». Chaque acteur est en effet soumis à l’évaluation du destinateur principal (l’entreprise), du destinateur « délégué » (l’animateur, chargé de faire réussir la réunion) et des autres invités par rapport à la qualité de cette contribution.

Par rapport au PN indiqué, le CEO et les autres membres de l’entreprise ont adopté une position assez passive. Le CEO était intervenu au départ pour saluer les invités, les remercier, présenter l’entreprise et dire un mot sur l’importance de la démarche RSE pour l’entreprise. A en juger d’après les échanges qui ont précédé et suivi la réunion avec l’animateur, il s’agissait d’une intervention importante pour donner à la réunion des bases positives, montrer l’importance des enjeux, leur réalité, activer par conséquent la dynamique de don-contre don (et de manipulation, au sens sémiotique) à la base du programme narratif principal. La présence même du CEO permettait en effet de montrer l’intérêt réel de la démarche pour l’entreprise. Le CEO intervint aussi, à la fin, pour remercier et affirmer que l’entreprise utilisera les contenus produits par la réunion (une sanction positive des PN des invités, et peut-être aussi une défense devant le regard judicateur des mêmes acteurs par rapport au PN de l’entreprise). La responsable RSE est intervenue seulement pour présenter le chemin déjà accompli et le « draft » des priorités identifiées. Le responsable de la cellule environnement reste silencieux tout le temps. Globalement, donc, les représentants de l’entreprise choisissent une position « passive » d’écoute et de sanction positive : il se font discrètement mandataires et destinataires, mais se tiennent à l’écart de l’interaction, alors qu’au contraire l’animateur assume un rôle très actif de commentaire, d’accompagnement, de structuration du temps, de stimulation, de réélaboration des contenus offerts par les invités, en mettant en jeu un savoir-faire qui le caractérise comme expert (et pour lequel il est payé par l’entreprise, et donc aussi évalué par elle).

L’entreprise et ses représentants choisissent donc une position en même temps exposée et légèrement en retrait. Il est clair en effet qu’il entre dans le profil narratif et modal (savoir-faire) de l’acteur entreprise (et des responsables de la dimension RSE et environnement en particulier) d’être soumis potentiellement à une forme d’évaluation, dans ce contexte narratif très spécifique. Si les invités sont implicitement évalués pour leur performance (il faut contribuer positivement à la réunion), c’est l’entreprise même qui s’expose aux critiques potentielles et qui est donc, sur ce plan, le sujet placé devant un « tribunal » formé par les destinateurs-judicateurs que sont les invités (censés quant à eux représenter la « société », le monde externe, témoin de la performance RSE). L’affirmation finale par le CEO que les informations recueillies seront utilisées signifie que le sujet narratif « entreprise » est conscient du devoir faire qui lui a été signifié par son destinateur multiple, à savoir l’ensemble des invités (représentants du tribunal de l’opinion).

Un jeu subtil et complexe apparaît donc dans ces interactions en cours, dans lesquelles les positions de juge et de sujets soumis à l’évaluation nous semblent occupées tour à tour par les différents acteurs. Ceci est très visible dans le cas de l’animateur : il assume le rôle d’adjuvant de l’entreprise dans son PN de mise en place d’une politique RSE, et un rôle de sujet délégué (et même de destinateur délégué) par rapport à la mise en place et à l’animation de la réunion. De ce point de vue, il opère en étant continuellement exposé à l’évaluation de son destinateur. On voit aussi que l’animateur, avec ses commentaires et ses résumés, a de plus un rôle de juge par rapport aux performances individuelles des invités, en modulant et reformulant leurs interventions, par exemple en résorbant les critiques dans le cadre d’un processus de construction de savoir (où tout devient utile). Mais l’animateur est exposé pendant toute l’interaction aussi aux commentaires des invités sur la méthode choisie, et cela « sous les yeux » de son mandataire et juge principal, l’entreprise cliente.

Certains invités en effet (notamment un consultant, qui est donc professionnellement quelqu’un qui a un « intérêt » particulier vis-à-vis d’une entreprise potentiellement cliente) font parfois des remarques concernant la « méthode », la stratégie, la façon de procéder. Par exemple, ce consultant, après la présentation des priorités provisoirement établies par l’entreprise avec l’aide de l’agence de l’animateur, suggère une façon de procéder qui permettrait de faciliter le processus. Un autre, après les discussions sur la modalité de construction de cette liste et sur les changements à y apporter (moment le plus animé et en partie tendu de la réunion), tient à souligner qu’il a beaucoup de « compassion » pour l’animateur et les membres de l’entreprise, qui s’exposent ainsi aux critiques et aux discours des autres.

Vu le lien entre l’animateur et son client (l’entreprise), les critiques touchent aussi l’entreprise. C’est le cas par exemple d’une autre critique, élevée par un invité qui souligne que la simple présentation des mots clés était « brutale ». Après la séquence dédiée à la deuxième question (la compréhensibilité de la liste de priorités), qui avait suscité une série d’observations critiques sur la méthode et la démarche, l’animateur opère d’ailleurs une récupération de son rôle de contrôle, en fournissant un résumé des opérations à faire suggérées par les parties prenantes. Il s’agit donc de ramener à une forme d’unité compréhensible l’ensemble des contributions, en désamorçant aussi le potentiel négatif (pour la « face », au sens de Goffman, et pour la démarche en cours). Ce n’est pas la seule fois où l’animateur intervient, au cours de la réunion, pour fixer les modalités de l’interaction, en se faisant clairement destinateur (délégué). Nous pensons ici à un parallèle possible avec une sorte d’Aufhebung à la Hegel : la dialectique produit des tensions qui sont résorbées par l’animateur dans une synthèse sous forme de points à considérer et à intégrer dans la démarche future de l’entreprise (une sorte d’explicitation d’un devoir faire dont le sujet bicéphale entreprise / consultant se montre conscient, et capable de l’intégrer). D’ailleurs, l’animateur propose aussi, à la fin, d’envoyer la liste des priorités aux invités, par e-mail, pour leur permettre de faire un « ranking » des points (autrement dit de continuer leur travail de production de savoir) : une sorte de concession évidente sur le plan de la méthode, ou en tout cas d’intégration des critiques portant sur la méthode.

- Note de bas de page 51 :

-

Cf. D. Robichaud, « Greimas’s Semiotics and the Analysis of Organisational Action », in Coordination and Communication Using Signs. Studies in Organisational Semiotics, 2, Dordrecht, Kluwer, 2002, pp. 129-149.

En même temps, certains invités nous ont semblé poursuivre un PN personnel de valorisation de leur contribution (actuelle ou possible) devant un client potentiel (l’entreprise). Leurs interventions ne sortent pas alors vraiment de la trajectoire prévue (fournir un savoir à l’entreprise), mais prennent une valeur particulière, au-delà de la structure narrative spécifique de la réunion. C’est une situation courante dans les entreprises, nous en faisons l’hypothèse en parallèle avec une observation avancée par le sociologue Daniel Robichaud : l’organisation est un lieu de rencontre entre des lignes d’action collectives « dominantes » et officielles (formelles ?) et d’autres plus personnelles, interstitielles, moins explicites (informelles ?)51. Certaines remarques très positives de l’animateur signalent cette démarche d’intégration, d’unification, dans un sens positif et constructif (« Vous êtes magnifiques ! »).

La réunion se conclut sur un ton très positif, avec des remerciements croisés et des commentaires « off » très positifs sur la réunion entre les responsables de l’entreprise et l’animateur. On comprend que le « défi » d’exposer une politique de l’entreprise à un panel de parties prenantes était perçu avant la réunion (la première de ce type pour cette entreprise) comme une action pas forcément utile et aussi risquée, mais qui (au moins selon la responsable RSE) avait finalement été utile au-delà des attentes. Nous pouvons ici interpréter ces commentaires aussi comme une sanction positive du sujet délégué, le consultant-animateur de la séance, par son destinateur, l’entreprise.

4.2. Analyse selon le modèle des régimes d’interaction

Les notes d’analyses qui précèdent montrent que cette rencontre n’était un « dialogue » que dans un sens très imparfait. L’entreprise crée le contexte pour permettre à des parties prenantes sélectionnées (et parfois liées à l’entreprise même par des intérêts de différents types, ce qui ne rend pas nécessairement la démarche « hypocrite », nous tenons à le souligner) d’apporter leur contribution à la définition d’une politique RSE en disant aux dirigeants ce qu’ils pensent être la responsabilité de l’entreprise et en commentant la première version de la liste des priorités définies. La réunion est structurée de façon assez précise ; les représentants de l’entreprise n’entrent pas en « dialogue » avec les invités (au sens où cela consisterait à échanger en formant des boucles de discussion sur un même point) ni ne mettent en discussion directement la stratégie (mais seulement une liste provisoire de priorités). Au lieu de cela, ils laissent la place à un animateur qui se borne à enregistrer les commentaires et les points à modifier, en renvoyant vers le futur l’élaboration de ces informations. La situation devient donc celle d’une contribution, d’une demande d’expertise : une sorte de consultation, avec la promesse d’une utilisation de ce qui émerge et la promesse d’une réelle utilisation (le sujet s’affirme destinataire ouvert aux remarques des parties prenantes, selon le modèle bidirectionnel symétrique de Grunig et Hunt). On demande de partager des objets de valeur cognitifs, dans un échange entre reconnaissance du pouvoir et du savoir-faire, d’un côté, et, de l’autre, don de savoir et de soutien — ne fût-ce que sous forme d’action cognitive parfois critique.

- Note de bas de page 52 :

-

Les interactions risquées, op. cit., p. 19, 34, 72. Sur les régularités et ritualités conversationnelles, cf. Diana L.P. de Barros, « Les régimes de sens et d’interaction dans la conversation », Actes Sémiotiques, 120, 2017.

Quels régimes d’interaction pouvons-nous reconnaître dans ce contexte ? Aléa, manipulation (stratégie), programmation ou ajustement ? Il faut souligner, bien sûr, la composante rituelle inhérente à ce type d’interaction : la présence de salutations, excuses, remerciements nécessairement liés à une interaction de style formel dans un contexte professionnel, qui renvoie donc à une forme de programmation, à mi-chemin entre régularité et intentionnalité (à la manière de régularités sociales et symboliques52). La structure de don-contre don déjà rappelée va dans ce sens. Comme nous disions, un contre-don est « suscité » par l’invitation, un don qui (pour le dire avec Goffman) honore la « face » des invités.

Nous retrouvons par ailleurs facilement, au fil de cette réunion, les traits d’une forme de stratégie dans les comportements des participants. L’intentionnalité stratégique est clairement présente : l’entreprise, l’animateur, les invités ont tous des intentions poursuivies à travers des actions persuasives en relation avec le PN central (construire un savoir utile à l’entreprise). Le fait de vouloir mettre en évidence son savoir-faire personnel devant un client potentiel entre aussi dans ce cadre.

Est-ce qu’une composante d’ajustement émerge dans ce contexte ? On sort d’une position de stratégie pure quand on arrête de chercher à « plier » simplement l’autre par une stratégie de manipulation unidirectionnelle et qu’on cherche au contraire à s’harmoniser avec la forme dynamique de l’autre. Or, ici, l’entreprise « se tait » et sollicite un regard, un savoir de certains interlocuteurs : cette interrogation est évidemment liée à des formes persuasives et stratégiques (construction d’une bonne image, défense de son « business », etc.). Mais en même temps elle ouvre certainement sur une attitude où l’autre est reconnu comme un acteur cognitif important auquel on laisse la parole, en sorte que se crée un espace d’incertitude où une perte provisoire de contrôle n’est pas exclue. Pour le dire avec l’école de Palo Alto, l’entreprise se met provisoirement en position « one-down » (basse).

L’animateur, de son côté, adapte son discours aux interventions des invités, reformule, intègre leurs remarques, trouve une voie pour adapter au programme de base les interventions des uns et des autres. Ceci, de nouveau, incline à penser principalement à une forme de stratégie manipulatoire. Et cependant le discours, et d’une manière plus générale tout le comportement de l’animateur est traversé par l’exigence de « laisser parler » les invités pour pouvoir ultérieurement réélaborer et intégrer ce qu’ils ont dit (quitte à le reformuler). Son attitude est faite aussi de sourires, de gestes, d’une attitude physique qui, en même temps que de contrôle (il reste debout pendant la réunion), sont autant d’expressions d’ouverture et d’écoute. Il est donc à notre avis en train d’exercer une action qui se rapproche de l’ajustement : il est un opérateur de transition entre les invités et l’entreprise, un peu « fusible », un peu médiateur, et se montre finalement tout à fait à même de bien gérer cette situation.

- Note de bas de page 53 :

-

Cf. Les interactions risquées, op. cit., IV. 3, « A qui perd gagne ».

La syntaxe de l’ajustement se prête à différentes interprétations : elle semble pointer directement vers des situations comme la danse, où la dimension sensorielle et celle de la relation physique entre deux personnes est très importante ; mais les exemples de la guerre et de la guérilla, développés aussi dans Les interactions risquées, introduisent une dimension plus large, à la fois collective (celle des armées) et plus intellectuelle (la stratégie militaire)53. On y trouve aussi des objectifs moins euphoriques et moins « éthiques » : si dans la danse on veut se réjouir avec l’autre, dans la guérilla (comme dans la stratégie classique chinoise, suggère Landowski en s’appuyant sur les travaux de François Jullien), c’est aussi par « ajustement » qu’on vise à rendre un ennemi inoffensif. Si on prend au sérieux ce dernier exemple, il faut alors se dire que le terme « stratégie » et ses significations courantes (externes à la théorie sémiotique) ne sont pas superposables entièrement à la « stratégie » au sens landowskien, qui se limite à une dimension particulière, très « unidirectionnelle » (correspondant au premier et au troisième modèles de Grunig et Hunt). Dès que l’interaction passe par une forme d’influence de la part de l’autre qui n’est pas simplement subie mais acceptée (et même recherchée), on s’éloigne du modèle landowskien de la « stratégie » persuasive (ou dissuasive).

- Note de bas de page 54 :

-

Sur le concept d’accomplissement, cf. ibid., pp. 46-48.

De fait, par convention terminologique, Landowski réserve le terme de « stratégie » à la syntaxe manipulatoire (unilatérale) et parle en revanche d’« ajustement » chaque fois que l’interaction prend la forme d’une interdépendance mutuelle consentie et vécue en acte. Tel serait précisément le cas de notre réunion avec les parties prenantes : chacun joue son jeu, complexe, entre individuel et collectif, mais ce jeu dépasse la simple manipulation de l’autre pour s’ouvrir sur une interaction plus bidirectionnelle, où l’objectif n’est pas (pas toujours, pas seulement) de modeler l’autre pour le dominer mais aussi d’intégrer sa position dans une synthèse possible, dans un jeu à somme non nulle (gagnant-gagnant) — ce que Landowski appelle un « faire-ensemble », vu comme la condition d’un « accomplissement » de soi de part et d’autre54. L’animateur est un exemple de cette forme de « stratégie d’ajustement » ou d’« ajustement stratégique » dans lequel le partenaire est intégré dans un projet interactionnel qui inclut comme passage nécessaire le fait de « laisser venir » l’autre, l’interlocuteur, l’interactant, quel qu’il soit.

Et l’aléa ? Est-il complètement exclu de ce contexte interactif dominé par une forme d’ajustement stratégique très rationnel, avec des composantes de régularité programmée (don-contre don etc.) ? L’entreprise et son consultant, c’est certain, ne s’en remettent pas à la « bonne étoile » dans l’organisation de la réunion et son animation. Mais le fait de s’exposer aux commentaires et aux suggestions des autres, et qui plus est dans une perspective temporelle ouverte (la proposition de recontacter les invités par e-mail en témoigne), atteste de l’ouverture d’un espace d’incertitude, de risques d’imprévus, de diminution du contrôle, et de l’entrée dans une dynamique dont l’objectif affiché est de coordonner, d’articuler, d’« ajuster » ses propres actions aux attentes des autres, dans les limites des impératifs de l’entreprise, et non pas de modifier ces attentes, de les modeler ou de les contrecarrer, comme dans un modèle purement manipulatoire. Cette incertitude est d’ailleurs présente aussi, nous en avons eu en tout cas l’impression, comme menace imaginée avant la rencontre.

- Note de bas de page 55 :

-

Cf. A. Catellani, « Écrire et instruire la méditation et la contemplation chrétiennes : les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola », Communication et Langages, 189, 2016, pp. 85-106.

L’inconnu de la réaction des invités est donc bien une forme d’aléa — la seule, il est vrai — qui nous semble intervenir dans ce contexte : l’entreprise accepte la suggestion du consultant d’ouvrir un espace incertain de rencontre, où il ne s’agit plus (plus seulement, plus principalement) de parler pour persuader ou de vendre directement, mais d’accepter d’écouter pour s'adapter en vue de parvenir ensemble, au moins dans les limites des possibilités (marquées par l’impératif de rentabilité, qui reste réel) à une position commune, et inédite puisque devant résulter de l’interaction même. Un peu comme un croyant qui, se livrant à des exercices spirituels selon les consignes d’Ignace de Loyola, accepte de se mettre en jeu dans la méditation et le silence, de s’exposer à l’imagination des scènes de l’Évangile, pour observer après coup ce qui s’est passé dans son esprit et dans son cœur (le jeu de motions intérieures, les influences et les pensées qui le tirent vers Dieu ou que l’en éloignent)55.

- Note de bas de page 56 :

-

Les interactions risquées, op. cit., schéma général p. 72.

- Note de bas de page 57 :

-

Pour une illustration de ce parcours, cf. J.-P. Petitimbert, « Entre l’ordre et le chaos : la précarité… », art. cit.

Sur un plan syntaxique, on peut alors imaginer un parcours entre différentes positions de l’ellipse sémiotique des interactions, avec ses passages graduels d’un régime à un autre56. L’entreprise accepte en effet de quitter la position du contrôle total (programmation) pour ouvrir un espace d’ajustement. Cet ajustement ouvre à son tour des possibilités — des risques — d’incertitude, qui seront rapidement contenus et même exploités via la gestion de l’animateur (moyennant des « stratégies » discursives de résumé, de synthèse, de reformulation). On peut aussi imaginer une boucle complète : le passage par l’ajustement peut porter l’entreprise à fixer de nouvelles façons de communiquer et de nouveaux modes de gestion (stratégique), qui pourraient ensuite devenir de véritables routines fixées dans des règlements ou des protocoles d’action (retour à une logique de régularité)57. Mais cela sort de l’analyse directe de notre cas empirique, qui représentait seulement un épisode d’une séquence plus longue (la gestion et notamment la reformulation de la politique RSE d’une entreprise). En résumé, le passage par l’aléa de la rencontre avec les parties prenantes et par l’ajustement, géré par l’animateur grâce à son savoir-faire tout en « sensibilité », deviennent des passages nécessaires, mais bien balisés et encadrés, pour nourrir les stratégies et les routines (intentionnalité et continuité). Avec l’aide de professionnels spécialisés, l’entreprise s’ouvre ainsi à la « constellation de l’aventure » (par opposition à celle de la « prudence ») ; d’où l’apparition, quelque peu paradoxale, de véritables « professionnels de l’aventure » (rôles actantiels, thématiques, figuratifs), spécialistes de la gestion et de l’exploitation de l’ajustement stratégique.

5. Conclusions : la RSE dans la boucle des interactions

L’exploration des propositions théoriques et d’un modeste cas concret d’interaction entre une entreprise et ses parties prenantes concernant la RSE permet de dégager quelques éléments de conclusion sur le plan de l’analyse des relations et de la communication RSE mais aussi sur celui du modèle interactionnel.