La générativité est-elle soluble dans le sensible ?

Réflexions topologiques et énonciatives « au cœur » du parcours génératif Is generativity soluble in the sensible?

Topological and enunciative reflections “at the heart” of the generative process

Denis BERTRAND

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

Chaque période de la sémiotique, à travers l’un et l’autre de ses courants majeurs, a connu son modèle spatial emblématique, véritable signature épistémique de la mise en forme théorique : carré, hexagone, cercle, strates feuilletées, ellipse, aile de papillon, courbes entre abscisse et ordonnée, spirales, bulles, sphères, etc. On s’intéresse ici à l’une des représentations les plus largement répandues : celle des niveaux entre surface et profondeur. Si la linguistique générative et la sémiotique greimassienne à sa suite, mais dans une autre perspective, ont popularisé le schéma des structures profondes opposables aux structures de surface, elles n’ont fait que prolonger un dispositif spatial qui était transversal à bien d’autres disciplines : sens immanent et sens transcendant ; sens explicite et sens caché ; contenu manifeste et contenu latent ; saillance et prégnance. En recherchant les raisons d’un motif formel aussi récurrent, notre exploration de cette modélisation spatiale interroge l’hypothèse localiste, qui postule la spatialisation comme une isotopie sémantique première et modélisante, se présentant comme un signifiant disponible pour la formation des contenus non spatiaux. Le « catachrésisme » spatial régirait la formation du langage. On revient alors sur le parcours génératif de la signification pour tenter de comprendre les raisons de son succès pédagogique et de son relatif insuccès scientifique. Les procédures de conversion qui assurent le passage d’un niveau à l’autre transforment le statisme des niveaux en dynamisme des échanges. Les strates opèrent comme des filtres à mailles progressives : les très grosses mailles des structures profondes s’affinant peu à peu pour ne plus laisser passer, en surface que les sèmes à mailles fines. Une nouvelle figure spatiale refait alors son apparition, la densité sémique, et la syntagmatique du parcours l’emporte sur la paradigmatique des niveaux. C’est donc pour finir ce mot « parcours » qui nous arrête, avec la mouvance indéterminée et sans bord qui lui est inhérente. Cela implique une instance mobile qui prend en charge ce parcours, un randonneur énonciatif du faire scientifique. On place alors l’énonciation comme centre opérateur du parcours, muni de ses composantes liées : sensible, par l’ancrage somatique de toute énonciation possible (cf. la phusis), et cognitive, par une projection des formants dont la générativité peut donner l’image. Soumis au primat de la perspective, ce sont les différents régimes sémiotiques de sélection des formes d’expression et des formes de contenu qui modélisent, in fine, le, ou plutôt les, parcours.

Each period of semiotics, through one or other of its major currents, has had its own emblematic spatial model, a kind of epistemic signature of theoretical form: square, hexagon, circle, laminated strata, ellipse, butterfly wing, curves between abscissa and ordinate, spirals, bubbles, spheres, and so on. We are interested here in one of the most widespread representations: that of levels between surface and depth. While generative linguistics and Greimasian semiotics, following it but from a different perspective, popularized the schema of deep structures as opposed to surface ones, they merely extended a spatial device that was transversal to many other disciplines: immanent and transcendent meaning; explicit and hidden meaning; manifest and latent content; salience and pregnancy. In seeking the reasons for such a recurrent formal motif, our exploration of this spatial modeling calls into question the localist hypothesis, which posits spatialisation as a primary semantic isotopy, presenting itself as a signifier available for the formation of non-spatial contents. Spatial “catachresism” would govern language formation. We then return to the generative process of signification in an attempt to understand the reasons for its pedagogical success and its relative scientific failure. The conversion procedures that ensure the passage from one level to another transform the statism of the levels into dynamism of exchanges. The strata operate like filters with progressive meshes: the very large meshes of the deep structures are gradually refined to allow only the finely meshed semes to pass through to the surface. A new spatial figure then appears, semantic density, and the syntagmatics of the process takes precedence over the paradigmatics of the levels. In the end, then, it’s the word “process” that stops us in our tracks, with its inherent indeterminate, borderless movement. This implies a mobile instance that takes charge of this trajectory, an enunciative hiker of the scientific act. We then establish enunciation as the operating centre of the process, with its related components: sensible, through the somatic anchoring of any possible enunciation (cf. phusis), and cognitive, through a projection of the formants whose generativity can provide the image. Submitted to the supremacy of perspective, the different semiotic regimes for selecting forms of expression and forms of content ultimately model the meaning process, or rather processes.

Index

Mots-clés : catachrèse, générativité, iconisation, instance énonçante, localisme, modèle spatial

Keywords : catachresis, enunciating instance, generativity, iconisation, localism, spatial model

Auteurs cités : Daniel ARASSE, Jean-Claude COQUET, Joseph COURTÉS, Maria Giulia DONDERO, Francis ÉDELINE, Paolo FABBRI, Jacques FONTANILLE, Sigmund FREUD, Algirdas J. GREIMAS, Pascal IDE, Ray JACKENDOFF, John LYONS, Henri MATISSE, Friedrich NIETZSCHE, Jean PETITOT, Paul VALÉRY

Introduction

Comme d’autres disciplines dans les sciences sociales à l’instar des sciences exactes, la sémiotique a connu, à travers ses courants majeurs et pour chaque grande période de conceptualisation, une mise en forme emblématique, un modèle spatial devenu une véritable signature épistémique : carré, hexagone, cercle, strates feuilletées, ellipse, aile de papillon, parabole entre abscisse et ordonnée, spirale, sphère, plis... Bernard Pottier s’était il y a longtemps intéressé à cette sténographie plastique en quête de formalisation topologique. Dans son article « Le “figuratif” dans l’étude du langage », avant de promouvoir son propre « schème trimorphique », il observe que « les éléments figuratifs se rencontrent soit dans l’usage de la langue elle-même [...], soit dans l’analyse scientifique du linguiste, au niveau du système de la langue qui est en nous » (2015 : 1465). Garante d’une visée scientifique, la schématisation spatialisée serait donc aussi en relation, on en retient ici la proposition relative, avec le « système de la langue qui est en nous ». Les deux dimensions ici suggérées – formelle immanente d’un côté et corporelle sensible de l’autre – seront au cœur de notre interrogation sur les « formes des théories sémiotiques ».

Sur ce large horizon, nous souhaitons interroger d’un point de vue topologique le parcours génératif, ce vénérable instrument tutélaire de la sémiotique greimassienne. Comme l’écrivent A. J. Greimas et J. Courtés dans Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage en introduisant l’entrée « Génératif (parcours ~) », il désigne rien moins que « l’économie générale d’une théorie sémiotique [...], c’est-à-dire la disposition de ses composantes les unes par rapport aux autres, et ceci dans la perspective de la génération » (Greimas et Courtés 1979 : 157). La phrase se poursuit curieusement avec un second « c’est-à-dire » qui explicite le précédent pour définir précisément cette « perspective de la génération » et définir le qualificatif « génératif » en cherchant à éliminer ses éventuelles ambiguïtés :

... dans la perspective de la génération, c’est-à-dire en postulant que, tout objet sémiotique pouvant être défini selon le mode de sa production, les composantes qui interviennent dans ce processus s’articulent les unes aux autres selon un « parcours » qui va du plus simple au plus complexe, du plus abstrait au plus concret. (Ibid. : 157-158)

Cet énoncé fait partie de la doxa sémiotique. Ou plutôt, faisait partie, car le parcours génératif semble aujourd’hui passablement oublié, « un peu vintage » (Jean-François Bordron), quand il n’est pas remisé au grenier de la théorie. Eh bien réactualisons ! Nous aurons ainsi à nous interroger d’abord sur le choix de ce terme « parcours », en lieu et place de « modèle » par exemple, choix que justifient modestement et de manière peu convaincante les auteurs – le mot « modèle » étant, disent-ils, fort employé par ailleurs.

- Note de bas de page 1 :

-

Texte de Maria Giulia Dondero et Juan Alonso Aldama, coordinateurs du séminaire. Il reste accessible en ligne par le lien suivant : https://ceserh.hypotheses.org/2489

Partir de la notion de parcours, c’est tout d’abord s’engager sur le terrain topologique. Même si, non spécialiste de cette discipline, on s’arrête à la puissance suggestive de sa définition. Elle se présente comme étude des propriétés d’objets géométriques soumis à des changements de forme sans solution de continuité, c’est-à-dire à des déformations continues sans rupture, sans « arrachage ni recollement » (Wikipedia). L’idée de déformation/transformation suffira ici, même s’il est difficile d’appréhender ce couple comme une catégorie : dans toutes ses acceptions, « déformation » se réduit à une dimension spatiale, alors que « transformation » au sens premier que lui a donné Greimas se présente comme la condition fondamentale de production, de manifestation et de saisie de la signification. Dans sa remarquable introduction à Du sens, il reconnaissait en effet, au terme d’une série d’échecs, « la possibilité d’une sémiotique formelle » dont une des tâches, désormais non utopique, serait de « décrire les parcours des transpositions et transformations de contenus » (Greimas 1970 : 17, nous soulignons). En nous maintenant au cœur de ce projet dont nous assumons la productivité analytique, nous nous contenterons d’interroger les « espaces de modélisation » et particulièrement leur mise en forme dans le parcours génératif de la signification de la sémiotique greimassienne. L’expression « espaces de modélisation » est extraite de la présentation du Séminaire International de Sémiotique de Paris (année 2022-2023) sur le thème « Espaces de la théorie : topologie et expériences de la pensée », au sein duquel nous avons présenté une communication dont le présent article est une version revue, approfondie et, nous l’espérons, améliorée. Ce texte de présentation indiquait notamment ce qui constitue ici pour nous l’enjeu des « formes des théories » : « Nous visons surtout à comprendre la relation entre espaces de modélisation, plus ou moins stabilisés, et l’attribution de significations »1.

Cette réflexion implique alors, selon nous, de penser le rapport entre la conception générative de la signification et les formes de spatialisation et d’iconisation que sa modélisation graphiquement explicitée revêt – sous forme de tableau, de schéma, de diagramme : c’est-à-dire, plus précisément, la pertinence théorique de ces formes, les effets d’occultation, de déformation et de contrainte que leur représentation inflige, l’anamorphose énonciative qui s’y trouve inscrite, mais aussi les vertus pédagogiques qu’elle recèle, bref, les « expériences de pensée » qu’elle promet, et celles qu’elle promeut.

Voici le parcours (non génératif) que nous proposons de suivre pour le déroulement du projet ainsi esquissé. Après avoir interrogé tout d’abord la notion de profondeur, on passera en revue quelques spatialisations transversales en sciences humaines pour deux raisons : mieux faire apparaître la polysémie de la relation surface/profondeur qui est au cœur de notre modèle, et indiquer ainsi combien il peut être difficile et aléatoire de rechercher l’archéologie conceptuelle du schéma iconico-génératif. Abordant ensuite le problème de la figurativité abstraite qui nous semble au foyer de ces modélisations, nous envisagerons successivement quatre points : on rappellera tout d’abord la célèbre position de Nietzsche sur la métaphorisation des concepts ; on se demandera ensuite si l’hypothèse localiste n’est pas agissante, voire régissante, dans les phénomènes de spatialisation des théories ; on interrogera alors, à titre d’illustration, la ligne, son geste et son tracé, vecteur inévitable et constant de ce type d’iconisation, rarement interpellée en elle-même derrière son évidence plastique ; on mettra enfin en relation le localisme avec l’expérience perceptive qu’il implique pour faire apparaître le rôle central des instances énonçantes (Coquet) et celui des régimes sémiotiques modulables dans tout ce processus. À partir de ces réflexions transversales, on reviendra au parcours génératif, à une analyse critique de ses représentations, avant de suggérer, pour finir, une modélisation spatiale renouvelée de la théorie sémiotique, soumise, comme tout acte signifiant, à la tyrannie de la perspective.

1. La profondeur est-elle un concept ?

Incontestablement, la profondeur est attirante. Elle forme une topique attractive. Et celle-ci est peut-être liée à la sensation de vertige qu’elle procure liée à l’inaccessibilité du « quoi » intrinsèque du sens. Inséparable de la relation avec la surface, on n’y accède que par ce couple Surface-Profondeur qui se présente comme une des grandes figures candidates à la diagrammatisation. Or, la polysémie qui fait la richesse du terme dans ses emplois courants et stéréotypés, pose en revanche de redoutables problèmes si on cherche à lui donner un statut conceptuel dans un métalangage. Difficultés d’ailleurs que le Dictionnaire de sémiotique déjà cité signale presque en incipit à son article pour l’entrée « profonde (structure) » :

On remarquera que le terme de profondeur est entaché de connotations idéologiques, du fait de l’allusion à la psychologie des profondeurs, et que son sens se rapproche souvent de celui d’authenticité (Greimas, Courtés 1979 : 294).

En réalité, au-delà de cette modalisation véridictoire, bien d’autres éléments d’ordre axiologique s’introduisent dans la signification de la profondeur et y jettent le trouble. À commencer par sa double valence, concrète et abstraite – telle qu’elle segmente par exemple le discours définitionnel du petit Robert : d’un côté, I, « ce qui est ou va loin du bord, de la surface », et de l’autre, II, « ce qui va au fond des choses [en parlant de l’esprit, de ses activités] », évoquant donc ici ce qui, précisément n’a pas de fond ni de bord. Il est intéressant aussi d’observer la directionnalité, ou l’aspectualisation spatiale, divergente : pour le concret, l’aspect est inchoatif, on part de la surface et on s’en éloigne (le plus souvent verticalement) ; et pour l’abstrait, l’aspect est terminatif, on va atteindre le bout, le terme, la limite indépassable... mais aussi inassignable. Quand on parle de la profondeur d’un puits, on est en haut ; et quand on parle de la profondeur d’une idée, on est en bas.

Cette asymétrie spatiale de la profondeur peut aussi être comprise dans l’autre sens, attestant le primat de la perspective en toute affaire spatiale : le point ad quem est défini, c’est la surface qui se présente comme une ligne, mais le point ab quo est indéfinissable, il peut toujours être repoussé, car la profondeur abstraite n’a ni seuil ni limite – quoi qu’en dise à ce sujet le Dictionnaire lorsqu’il affirme que « chaque instance de génération du discours renvoie à une instance plus profonde, et ainsi de suite », récursivement peut-on dire, « jusqu’à la structure profonde par excellence qu’est la structure élémentaire de la signification, point ab quo du parcours génératif. » (Ibid. : 295)

Un autre trait mérite d’être signalé. La profondeur, dans la perception que nous en avons, qu’elle relève du concret ou qu’elle relève de l’abstraction, résiste à la segmentation. Elle est d’abord de l’ordre du continu. Elle est lisse. Il lui faut être abyssale. On n’y installe ni interruptions, ni étage, ni palier. Ce qui complique quelque peu la modélisation théorique, qui en fait parcourir les différents niveaux, impliquant du même coup, dès la forme de son expression, le problème complexe de la conversion assurant le passage d’un niveau à l’autre.

Enfin, les différentes emprises axiologiques font que cette relation entre profondeur et surface est susceptible d’être investie par tous les régimes de valeurs : valeurs cognitives et véridictoires, lorsqu’une pensée de surface – superficielle donc, limitée au paraître – peut être confrontée à une pensée « profonde », révélant l’être exact dissimulé sous le paraître illusoire ou « imparfait » (Greimas) ; valeurs esthétiques lorsqu’on parle de la « profondeur d’une œuvre » ; valeurs sensibles et émotionnelles avec la « profondeur d’un chagrin » ; valeurs éthiques et morales et autres... La profondeur est plurivalente.

Mais elle nous met surtout aux limites du langage : lorsque, au plus profond de l’expérience, confrontée à l’indicible, à l’innommé et à l’innommable, la parole dans sa profondeur cède la place au silence.

- Note de bas de page 2 :

-

Cf. M. G. Dondero, « Abstraction et figuration dans les images de la pensée », exposé présenté au Séminaire international de Sémiotique « Espaces de la théorie », séance 1, le 16 novembre 2022.

Nous risquerons à ce propos une hypothèse, liée aux représentations iconiques et diagrammatiques des élaborations théoriques. Comme l’a souligné Maria Giulia Dondero2, le diagramme est un formidable instrument de condensation syntaxique et sémantique. Ses replis nécessitent le dépli du commentaire, pas à pas, proposition après proposition, argument après argument, pôle après pôle, inclusion après inclusion, etc., mais ce commentaire ne l’épuise pas, car en dépliant, il ne peut nommer ce qui fait le pli précisément, ce qui l’a formé, la condensation extrême. Et celle-ci peut aller jusqu’à l’implosion du langage lui-même. Un langage d’une densité telle qu’il ne serait plus dépliable. Qui fait taire et qui se tait. De là résulte peut-être le caractère impérieux et péremptoire de tout schéma.

La fascination qu’a exercée le couple relationnel surface/profondeur dans la quête et la production du sens, à travers leur traduction spatiale, remonte très loin dans notre histoire culturelle. Nous souhaitons en indiquer ici quelques jalons qui nous conduiront, apparemment peut-être, vers le parcours génératif. On pourra en effet mesurer le saut qualitatif opéré dans l’analyse, transformation qualitative qui reposerait sur des paramètres quantitatifs. Car en termes sémantiques, la relation entre profondeur et surface peut aussi être abordée de manière structurale, à bonne distance et même à l’écart de toute évaluation : les éléments sémantiques qui définissent la profondeur seraient ceux qui sont les plus largement régissants, ceux qui ont la base classématique la plus large, ceux qui sont susceptibles d’établir les isotopies d’un plus grand nombre de contextes ; alors que les éléments qui sont les plus en surface sont les plus spécifiques, soumis à des contextes plus contraignants, de plus en plus exclusifs, de plus en plus monosémiques – comme ceux des univers de spécialité technique par exemple. Les strates opèrent alors comme des filets à mailles progressives : les très grosses mailles des structures profondes s’affinant peu à peu pour ne plus laisser passer, en surface, que les sèmes à mailles fines. La relation entre les deux niveaux apparaît alors comme une affaire de densité sémique.

Pour toutes ces raisons, la relation Surface/Profondeur figurée dans des modélisations spatiales structurellement proches peut, en vertu de leurs variations sémémiques, générer des univers analytiques radicalement différents.

2. Quelques spatialisations transversales avec leurs variations sémémiques

Il ne saurait être question ici de tenter un inventaire de ces modélisations spatiales où la double figure de la profondeur et de la surface peuvent aller du caché au révélé comme de l’élémentaire au complexe. On en retiendra trois : celle de l’exégèse et de l’herméneutique, celle de la psychanalyse, celle de la linguistique.

Exégèse tout d’abord. Les quatre niveaux de l’analyse exégétique, depuis le judaïsme jusqu’à l’herméneutique chrétienne, sont bien connus. L’interprétation biblique, celle des livres de la Torah dans la tradition de la philologie hébraïque, comprend le peshat, le remez, le midrash et le sod. Le peshat, c’est le sens littéral, évident, le « sens premier du texte », le sens le plus direct reposant sur la cohérence des récits, cohérence et lisibilité restituées après un travail d’aplanissement des aspérités et de résolution des complexités du texte même ; le remez, c’est le sens « allusif », métaphorique et allégorique, qui offre un deuxième palier de lecture, par généralisation et refiguration ; le midrash ou drash, c’est le troisième des modes d’interprétation rabbinique, qui est celui de la « recherche » des « lois » sous-jacentes, et donc le dégagement d’un sens indirect, selon des règles précises, sens auquel on accède en reliant des passages et des versets différents ; c’est aussi le sens « homilétique » (qui régit la transmission dans des homélies) ; et le sod enfin, c’est le sens mystique, la Kabbale, le sens « secret » ou ésotérique, eschatologique en somme, le plus profond.

Ces quatre sens de l’Écriture – littéral, allusif, homilétique et mystique – se retrouvent dans l’herméneutique chrétienne développée depuis les Pères de l’Église. Les dénominations changent et établissent une nouvelle ordonnance du sens, qu’on pourrait presque dire narrative. Les quatre niveaux sont désormais le littéral, l’allégorique, le tropologique (ou moral) et l’anagogique ; quatre niveaux réduits par Origène (IIIe s.) aux trois sens de l’Écriture : littérale, morale et spirituelle, trichotomie qui rejoint alors celle du corps, de l’âme et de l’esprit – spiritus, anima, corpus –, laquelle peut en retour justifier la précédente. Mais les quatre sens résistent et reviennent. C’est ainsi que Jérusalem revêt les quatre acceptions : il y a d’abord son sens premier, historique, narratif et littéral, comme Cité des Hébreux ; et puis son sens allégorique, comme image de l’Église ; et puis son sens tropologique, comme figure de l’âme humaine ; et enfin son sens anagogique, comme Cité céleste, annonçant notre fin ultime. Rappelons à ce sujet le célèbre distique du XIIIe siècle (Thomas d’Aquin) qui éclaire toute cette série, véritable synthèse de la vaste topographie interprétative qu’on vient de résumer, et qui pourrait nous apparaître comme une anticipation du schéma narratif canonique : Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia : « La lettre enseigne les faits, l’allégorie t’apprend ce que tu dois croire, la morale ce que tu dois faire, l’anagogie ce que tu dois viser ». Bref, contrat et manipulation, action, sanction. Après une période d’extinction, il semble que cette théorie des quatre sens revienne chez les théologiens contemporains, affinée par de nouvelles subdivisions (reprenant les trois types du sens littéral du thomisme, ajoutant trois sens spirituels). Dans tous les cas, un parcours se déploie, qui va de la surface à la profondeur, comme du plus immédiat au plus différé, du plus évident au plus caché, du plus accessible au plus mystérieux.

Le schéma général ci-dessous, dû à Pascal Ide, théologien contemporain, déploie ainsi en un tableau horizontal ce qui est à lire, verticalement comme un passage de la surface à la profondeur. À moins que, dans la compétition entre le paradigmatique et le syntagmatique, ce dernier triomphe et impose la grande syntagmatique d’un récit eschatologique. Le paradigmatique ici se cantonnerait au domaine pédagogique : de la définition à l’exemple, et de cet exemple particulier – le cas : ici le temple de Jérusalem – au plus général : l’Histoire sainte, puis les Transcendantaux.

|

Les quatre sens de l'Écriture |

Sens littéral |

Sens allégorique |

Sens tropologique ou moral |

Sens anagogique ou eschatologique |

|

Définition |

Les événements historiques à reconnaître |

Le sens christologique à croire |

Le sens pratique à accomplir |

Le sens ultime à espérer |

|

Exemple du Temple |

Le temple mosaïque qui est à Jérusalem |

Le temple christique qu’est le corps de Jésus |

Le temple mystique qu’est le cœur du croyant |

Le temple eschatologique qu’est la Jérusalem céleste |

|

Histoire sainte |

Le temps de l’Ancien Testament |

Le temps du Nouveau Testament |

Le temps de l’Église |

La fin des temps et l’éternité |

|

Les transcendantaux |

Le beau |

Le vrai |

Le bien |

L’unité |

Référence : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_sens_de_l%27%C3%89criture et Ide, 2020, 25

On voit la portée d’une schématisation de ce type dans la lecture qu’elle permet du bouleversement climatique planétaire contemporain. Selon le même théologien en effet, la nature s’inscrit dans les quatre sens : le sens littéral, le sens allégorique, le sens écologique et le sens eschatologique... ce dernier étant désormais pour nous l’imminence possible des fins dernières de l’homme et du monde.

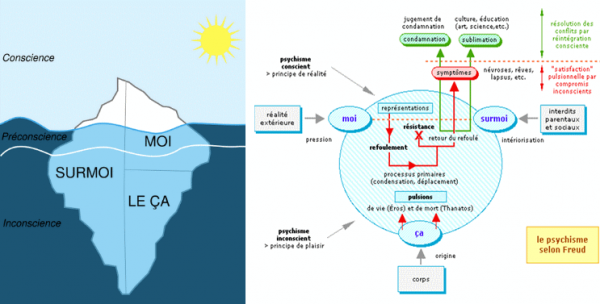

Poursuivons cette archéologie déambulatoire du parcours génératif. Après l’exégèse et l’herméneutique, nous rencontrons la modélisation psychanalytique de la surface et de la profondeur. On pense évidemment au modèle freudien de la spatialisation des contenus psychiques. Se prêtant le plus spontanément à une image spatialisée, quasi topographique, la tripartition du ça, du moi et du sur-moi, a donné lieu à diverses représentations. On en montre deux ici, pour leur effet contrastif : une représentation figurative, celle maritime d’un iceberg, qui rappelle une formule imagée de Paolo Fabbri : « Le regard sémiotique porte sous la ligne de flottaison du signe... » ; et une représentation schématique, répondant à une stylisation codifiée, elle-même doublement référentielle puisque, pour figurer la « réalité » des strates psychiques (référent externe), elle empreinte les formes codifiées d’une sorte de tableau électrique (référent interne), indiquant les embranchements, les conjoncteurs et les disjoncteurs qui en constituent le mécanisme.

- Note de bas de page 3 :

-

Lettre d’A. J. Greimas à I. Darrault-Harris, du 2 mai 1991.

Mais c’est surtout la figuration spatialisée de l’analyse des rêves qui nous intéresse ici et nous oriente vers le parcours génératif. Avec la fameuse distinction entre contenu manifeste et contenu latent, dont Freud explore les passerelles qui permettent de passer du premier niveau (a), de surface, au second niveau (b), en profondeur, pour conduire à l’interprétation. Il est à noter que ces connecteurs sont eux-mêmes pour la plupart des dispositifs spatiaux susceptibles de rendre compte de la « déformation » des rêves, d’un niveau à l’autre. On y trouve une esquisse de typologie des transferts : soit une figure complète « remplacée par un fragment » de la même figure, soit une figure qui s’y substitue totalement, soit une « image plastique » remplaçant une expression verbale, même abstraite ; soit encore une relation à distance entre des éléments par ailleurs disparates, Freud précisant : « un élément manifeste pouvant remplacer plusieurs éléments latents et un élément latent pouvant être remplacé par plusieurs éléments manifestes » (Freud 2022 (1926), 110). Il s’agit alors dans ce dernier cas d’un phénomène qui ressemble fort à une isotopie. Greimas en effet reconnaît cette filiation conceptuelle. Nous remercions à ce propos Ivan Darrault-Harris qui a bien voulu nous communiquer une lettre que le fondateur de la sémiotique lui avait adressée en 1991, où il écrivait : « La Traumdeutung (L’interprétation des rêves, de Freud) m’a torturé pendant plusieurs années et a certainement joué un grand rôle dans la conception de l’isotopie, d’une lecture autre, de la profondeur. » Il ajoutait : « Je me pose maintenant la question de la parenté entre le langage onirique et le stade génétique de l’enfant antérieurement à la consolidation de la structure je-tu. »3 Cette dernière observation nous éloigne apparemment de la spatialisation du parcours génératif mais elle pose en réalité la double question de la distinction entre génératif et génétique d’une part, et celle, surtout, de l’énonciation, de ses opérations fondatrices (débrayage/embrayage) et du lien à établir entre l’acte énonciatif et la générativité de la signification.

Plus proche enfin, précédant la générativité sémiotique, le modèle linguistique génératif (chomskyen) des structures profondes et des structures de surface avec leurs règles transformationnelles. C’est largement par proximité, par différence et par opposition à celui-ci que le modèle sémiotique se définit. Ne retenons que quelques traits d’un débat considérablement documenté, aujourd’hui plus faiblement pertinent – et en tout cas à la marge de notre propos. (1) La générativité chomskyenne est exclusivement syntaxique (dans un premier temps) reléguant le sémantique au niveau des structures profondes, la « montée » vers les structures de surface n’apportant alors rien en termes de signification ; (2) cette générativité ne concerne que les langues naturelles et non les langages et toutes les sémiotiques vectrices de sens ; (3) outre cette extension, qui fonde une théorie générale du langage, la générativité sémiotique associe à tous ses niveaux le sémantique et le syntaxique ; enfin (4), elle intègre l’acte et l’événement de l’énonciation, comme conversion d’abord des structures sémio-narratives en structures discursives, et ultérieurement, nous allons chercher à le montrer, comme opérateur à la fois extérieur et central à la construction du parcours.

Mais cela anticipe sur notre discussion qu’il convient de restreindre d’abord au problème de la spatialisation responsable de la forme même de la théorie.

3. Nietzsche et les concepts

Nous y revenons à travers un texte du jeune Nietzsche, bien connu et particulièrement tonique, texte de « voyant », celui de son cours de rhétorique antique (1873), publié en français sous le titre Vérité et mensonge au sens extra-moral (Nietzsche 1997). Ce texte inaugure la thèse de la figurativité profonde au regard de la véridiction : « Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont » déclare-t-il, parce que les concepts sont des catachrèses dont on a oublié qu’elles le sont, c’est-à-dire des expressions figuratives dont l’usure du temps et le polissage de l’usage a permis de faire oublier qu’elles sont issues d’expériences sensibles ou qu’elles leur sont rapportées, pour être simultanément sémantisables et nommables en tant que « vérités » conceptuelles. Nous sommes donc dans ce qu’on pourrait appeler le « catachrèsisme », cette opération de dénomination qui consiste à nommer des objets dépourvus de nom par analogie approximative avec telle ou telle propriété d’objets déjà pourvus d’un nom parce qu’identifiés dans le champ de la perception. Alors qu’ils sont déjà eux-mêmes des traductions. Nietzsche écrit :

Nous croyons avoir quelque accès aux choses elles-mêmes lorsque nous parlons d’arbres, de couleurs, de neige et de fleurs, et cependant nous ne possédons rien que des métaphores des choses, qui ne correspondent aucunement aux entités originelles. Comme le son en tant que figure de sable, l’énigmatique X de la chose en soi prend successivement l’aspect d’une excitation nerveuse, puis d’une image, enfin d’un son articulé. [...]

Repensons particulièrement au problème de la formation des concepts. Chaque mot devient immédiatement un concept par le fait que, justement, il ne doit pas servir comme souvenir pour l’expérience originelle et complètement singulière à laquelle il doit sa naissance, mais qu’il doit s’adapter également à d’innombrables cas plus ou moins semblables, autrement dit, en toute rigueur, jamais identiques, donc à une multitude de cas différents. Tout concept naît de l’identification du non-identique. [...]

Qu’est-ce donc que la vérité ? Une armée mobile de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, bref une somme de corrélations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement amplifiées, transposées, enjolivées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple stables, canoniques et obligatoires. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont été usées et vidées de leur force sensible [...]. (Nietzsche 1997 : 14-17)

Nous reparlons aujourd’hui, en sémiotique, du problème de la traduction en lui assignant la place qui lui revient dans les processus signifiants. On peut en observer ici, dans le texte de Nietzsche, la mise en abyme récursive : le sens comme traduction de traduction de traduction. De fait, la dénomination est dès le départ une traduction, traduction en sons puis en mots d’une expérience sensible augmentée de sa potentialité de généralisation par réduction des singularités : je nomme « feuille » un objet singulier, en gommant ses particularités – car aucune feuille n’est identique à une autre –, mais les propriétés que j’en retiens me permettent de nommer la multitude des feuilles de nos expériences, et d’accéder ainsi au genre feuille. Cette première opération de traduction fournit donc le concept de feuille, bien loin de cet « X indéfinissable » comme dit Nietzsche, la chose en elle-même, qui n’a pas de nom ni de genre. Les concepts abstraits et philosophiques sont bâtis sur ces matériaux premiers – qui sont en réalité déjà seconds –, et ce sont donc des traductions de traductions, des concepts de concepts. Et l’opération, récursivement, se poursuit du concept à l’interprétation socialement convenue : traduction de traduction de traduction... qui produit « ce grand colombarium », ce « sépulcre des intuitions sensibles » (Nietzsche 1997 : 27). Lequel implique, « moralement parlant, [le] devoir de mentir en suivant une solide convention, de mentir avec le troupeau dans un style obligatoire pour tous. » (Ibid. : 17. Nous soulignons)

Le mensonge dont parle Nietzsche, quoique plus profond, est aussi celui des catachrèses spatiales qui constituent le socle de la traduction du figuratif en abstraction conceptuelle. Ce « mensonge », si c’en est un – car comment parler ? –, nous renvoie plus largement à l’hypothèse localiste qui lui est sous-jacente.

4. L’hypothèse localiste

Nous revenons ici sur une hypothèse à laquelle nous nous intéressons depuis un travail de recherche ancien sur la spatialité romanesque chez Zola. On avait alors interrogé les propriétés du sémantisme spatial hors de ses frontières perceptives et figuratives (Bertrand 1985). Plusieurs articles et interventions nous ont ensuite donné l’occasion d’approfondir cette hypothèse : entre autres, une pré-publication du Séminaire Intersémiotique de Paris, intitulée « De la topique à la figuration spatiale » (Bertrand 2009) où l’on cherchait à articuler les données du « localisme » et la relation entre « topique » et esthésie avec les « instances » déposées dans la praxis énonciative et engendrant l’usage. On s’interrogeait alors sur cette « immanence invasive de la spatialité ». Nous souhaitons y revenir ici, mais dans une perspective particulière, celle de la spatialisation des opérations cognitives qui, dans les tableaux et les schémas, donne forme aux théories. Le localisme du langage n’est-il pas ici aussi à leur source ?

- Note de bas de page 4 :

-

La proprioception, ou « sensibilité profonde », désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps ; perception provenant des muscles et des articulations (cf. la kynesthésie).

Cette hypothèse localiste, fort ancienne – elle remonte aux Stoïciens –, postule que les expressions spatiales, en vertu de l’expérience proprioceptive4 première de l’espace sensible, seraient matricielles d’un point de vue sémantique et syntaxique. Cela signifie que nombre d’expressions non spatiales sont générées à partir de mots qui servent à nommer et décrire l’espace ainsi que les relations entre objets dans l’espace. John Lyons en propose la définition suivante :

Hypothèse selon laquelle les expressions spatiales sont plus fondamentales, grammaticalement et lexicalement, que diverses espèces d’expressions non spatiales. [Elles] sont plus fondamentales au plan linguistique, pour les localistes, car elles servent de modèle structurel aux autres expressions. La raison en serait, comme l’ont avancé très plausiblement certains psychologues, que l’organisation spatiale est au fondement même de la connaissance humaine. (1980 : 338-344)

C’est-à-dire de l’expérience sensible. En d’autres termes, les expressions spatiales forment le référent interne de ces expressions non spatiales. Elles en constituent le signifiant profond, connectant le signifié premier (d’ordre spatial) à un signifié second (d’ordre non spatial) par un trait isotopant interne. C’est ainsi que notre langage nous immerge, dès que nous y prêtons attention, dans un océan de catachrèses. Le localisme a dès lors pu traiter des phénomènes linguistiques comme l’expression du temps, les expressions déictiques, les prépositions, les phénomènes aspectuels, et plus profondément la grammaire casuelle, mais aussi les concepts et énoncés abstraits ainsi que les structures argumentatives.

- Note de bas de page 5 :

-

Cf. theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php ?id=lyon2.

Cette hypothèse théorique de grande ampleur, longtemps oubliée des linguistes, a été puissamment réactivée avec les sciences cognitives. On pense notamment aux travaux de Ray Jackendoff (2002) qui étend la thèse, au-delà du langage, à la cognition dans son ensemble, et montre comment, par exemple, la cognition de l’espace précède et modèle celle du temps. Il montre aussi comment « les notions abstraites » sont conçues « selon des figures qui, originellement, servaient à concevoir l’espace »5. Mais, dans le champ sémiotique, c’est surtout à Jean Petitot que l’on doit les développements les plus décisifs sur le bien fondé de l’hypothèse localiste. Il consacre de longs développements de la Morphogenèse du sens (PUF, 1985) à cette problématique. Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans cette analyse, à la hauteur de sa complexité. Elle permet notamment de résoudre des problèmes de grammaire casuelle, les cas « profonds » étant reconnus par Fillmore comme des scènes, et de justifier le sémantisme casuel à partir de connexions de positions, chaque cas ne pouvant être considéré comme isolé et autonome. Pour pouvoir définir ce sémantisme casuel en termes de valeurs positionnelles, et en décrire les schèmes, « il semble nécessaire, écrit Petitot, d’en revenir à l’hypothèse localiste » où des connexions entre des actants spatio-temporels « servent de matrice au schèmes syntaxiques en général » (1985 : 48). En ce qui concerne la grammaire des cas, et le fondement du système casuel, le concept relationnel de base serait donc d’ordre spatial, articulé autour de la notion primitive de « direction » – et non pas seulement de « rection » syntaxique.

Sans prolonger davantage les analyses de Petitot sur les fondements de la grammaire casuelle, insistons seulement sur ce dont il appelle le développement, à savoir cette « intuition spatiale de relations entre positions » (ibid. : 198) qui peut fonder en droit l’hypothèse localiste en la reliant au foyer perceptif lui-même. C’est pourquoi, écrit-il, « l’hypothèse localiste a pour fonction principale de subordonner la syntaxe structurale à la conception spatiale, et de conditionner l’aperception du fait grammatical par une contrainte intuitive, schématique, de figuration » (ibid.).

En marquant un arrêt sur ce terme de « figuration », indiquons ce qui nous paraît constituer les deux voies appelées par l’hypothèse localiste. La première serait celle, en recherche d’universaux, qui privilégie une approche syntactico-sémantique autour du noyau dynamique de la directionnalité, comme Petitot le montre à propos de ce qui fonde la cohérence des grammaires casuelles. Et la seconde, mettant au premier plan les radicaux spatiaux comme autant de noyaux sémiques, iconiques et figuratifs potentiels, conduirait à privilégier la part sémantique elle-même. Il s’agirait ainsi d’une approche sémantico-syntaxique (plutôt que syntactico-sémantique) formant le socle de la prolifération des catachrèses à fond spatial – comme l’est par exemple toute la série des radicaux localistes qui tapissent l’espace tropologique de la rhétorique : la « tropie- » justement qui indique une direction et fait tourner, la « topie », le lieu, avec ses « isotopies », la « -phorie », le port et le transport, avec son « eu-phorie » ou sa « dys-phorie » en quête de « métaphores », la « -bolie », le jet, qui donne lieu à la « parabole », ou à l’« hyperbole » et bien sûr au « symbole » qui relie, et au « dia-bole » qui sépare : le diabolique est là.

Même relativisée, l’hypothèse localiste pose donc une question fondamentale sur le statut de la spatialité dans l’ordre de la signification. Si on peut ne pas assumer l’idée d’une modélisation totale du plan du contenu à partir de la lexicalisation et des schèmes syntaxiques issus de l’expérience spatiale, on doit interroger néanmoins le phénomène de sa transversalité : puisqu’elle opère depuis le niveau étymologique de la formation lexicale jusqu’à celui de l’usage stéréotypé des catachrèses calcifiées, et plus encore peut-être à celui des configurations qui façonnent les poétiques figuratives de l’espace dans tel ou tel texte comme à celui de la spatialisation des raisonnements dans les diagrammes. Y a-t-il entre ces différents niveaux une solution de continuité ? Ou sont-ils à appréhender, au contraire, comme les variations d’une même phénoménalité ? L’hypothèse localiste gère-t-elle en sous-main la pensée diagrammatique ?

5. Le trait, le tracé : statut topologique et énonciatif de la ligne

Il nous faut pour cela faire un détour par le phénomène de la ligne. La ligne qui fait advenir les « schémas » comme schémas, la ligne qui encadre, la ligne qui dirige, la ligne qui définit, qui assure à ces schémas leur existence comme modélisation spatiale d’une pensée théorique et en condense le modèle. Cette ligne, par définition bien ordonnée, mécanisée et formellement stéréotypée, semble n’avoir que peu de choses en commun avec la ligne du dessinateur – comme celle de Matisse –, avec la ligne du graveur – comme celle de Rembrandt –, ou avec celle de l’architecte – comme la ligne de pré-conception de Frank Gehri.

Dessin de Franck Gehri, extrait du catalogue de l’exposition du centre Pompidou (oct. 2014-jan. 2015, Aurélien Lemonnier et Frédéric Migayrou, dirs.)

Elle a néanmoins en commun avec ces lignes son pouvoir régissant. Dans la partie « Mathématiques » des Cahiers, Paul Valéry, propose une définition évolutive et incertaine de la ligne, intégrant à cette définition le tracé qui la forme (Valéry 1974 : 790-791). En voici quelques extraits : « On appelle ligne ce qui est engendré par un mouvement [...] ce qui est engendré avec sens et vitesse et en devient indépendant [...]. C’est aussi ce en quoi le mouvement en tant qu’il est accompli se rend visible et descriptible ou tangible. Ce que nous pouvons nous représenter du mouvement accompli et refaire (restituer) à loisir. »

À travers une analyse de ces quelques notations (Bertrand 2018 : 71-73), nous en avons conclu, en soulignant leur dimension aspectuelle, que la ligne apparaît moins comme un objet isolable, détouré et statique, que comme un phénomène sensible en devenir ; elle est saisie en perspective, à différents moments, à travers plusieurs points de vue, selon diverses focalisations qui cherchent à en appréhender la phénoménalité : en aval ou en amont, en résultat ou en advenue, en spatialité ou en temporalité, en transformation ou en état, etc. Et même arrêtée dans le réalisé, la ligne apparaît encore comme une potentialité de mouvement d’où se déduit, en négatif, l’existence des points dont elle est faite. Elle est, comme le note Kandinsky (1970, 65), « le bond du statique vers le dynamique ».

Si on confronte alors la ligne et le son, indépendamment de tout ce qui les distingue et les oppose, on peut constater que les deux phénomènes ont en commun d’incarner le syntagmatique pur, avant tout arrangement, toute corrélation, toute assignation paradigmatique. Cette sorte d’épure syntagmatique s’exprimant dans et par l’aspectualité. C’est bien le procès de la ligne, du fond de son aspectualisation et de son tempo, qui forme la trame de l’approche définitionnelle de Valéry : sa ligne est toute en tension entre l’imperfectif de l’avènement et le perfectif de son état final, entre le duratif de l’exécution et l’accompli du résultat, entre l’accompli et l’itératif enfin, la ligne-mouvement étant toujours prête à repartir.

Dans le schéma qui donne forme à la théorie, c’est bien entendu l’accompli de la ligne qui domine : elle semble à l’arrêt. Elle a pourtant une genèse, une histoire, un jeu de référents internes qui la codifient (géométrie, physique...), et elle bouge. Les variations de la minceur et de l’épaisseur des traits, les redoublements parfois, les jeux de la droite et de la courbe indiquent autant de dépôts du geste traceur et sont des embrayeurs affaiblis de l’énonciation plastique. L’orthogonalité du parcours génératif de la sémiotique n’est pas neutre, pas plus que le concept spatial des « biais » cognitifs et émotionnels de Kahneman (2012), dont le « tracé » connaît aujourd’hui un tel succès qu’on peut se demander si l’oblique n’a pas remplacé l’orthogonalité.

Mais un autre aspect concernant le statut signifiant de la ligne dans les espaces de modélisation est à retenir. Francis Edeline, sémioticien cognitiviste du groupe Mu, en a proposé une typologie, dans un essai intitulé « Sémiotique de la ligne » (Édeline 2008). Il distingue la « ligne-contour », la « ligne creuse », la « ligne virtuelle » et la « ligne lieu ». La ligne-contour est la ligne maîtresse, c’est la reine des lignes, sémiotiquement la plus riche avec ses déterminations énonciatives (elle affiche le tracement), modales (elle suscite la foi perceptive), figuratives (elle donne l’objet à voir), actantielles (la relation entre ligne, masses et valeurs chromatiques suscitent l’actantialité, éventuellement conflictuelle), topologiques enfin (elle délimite le rapport entre les zones qu’elle qualifie du même coup : son intérieur opaque et son extérieur transparent). La ligne lieu détermine l’inscription de figures géométriques dans l’espace (comme les parterres des jardins). La ligne virtuelle est celle qui, absente de la réalisation, partiellement occultée, est suppléée par l’observateur (il la reconstitue mentalement à partir de sa compétence d’esquisse).

La ligne creuse, enfin, nous intéresse ici davantage. Son cas-type est celui de l’écriture, pur mouvement, pur acte disjonctif, sans intérieur ni extérieur, ne valant que par son détachement d’un fond. Il en est de même pour le schéma, dont le statut reste souvent incertain et qui, par là, illustre l’ambivalence foncière de la ligne. La sémiose de la ligne creuse est la plus faible, parce qu’elle est entièrement soumise à des conventions qui lui sont extérieures. Alors qu’on la saisit comme pur plan d’expression, c’est par son plan du contenu qu’elle se définit, et celui-ci peut être flottant. Elle exige que se déplie la syntaxe qu’elle condense. Or cet investissement syntaxique et sémantique peut maintenir le sens en suspens. C’est le cas, par exemple, de la plurivalence de la flèche. On se souvient de l’impatience de Greimas face aux « lignes » et aux « flèches » dans les schémas des jeunes chercheurs, irrité de l’occultation de leur contenu sémantico-syntaxique corrélé au simulacre connotatif de scientificité qu’elles cherchent à suggérer. Or, même sans la pointe de la flèche, la ligne indique une directionnalité.

Ainsi, dans tous les cas, la ligne cherche sa schématisation sous-jacente. On la lit d’ailleurs dans les esquisses de l’architecte Franck Gehry : et elle se réalisera dans l’avenir de ces lignes apparemment erratiques et aléatoires. Notre observation ici converge avec une remarque de Matisse, que l’on doit corréler avec la modélisation spatiale de la pensée théorique. Après avoir déclaré qu’il a tiré « de l’usage du fil à plomb un bénéfice constant », il affirme : « La verticale est dans mon esprit. Elle m’aide à préciser la direction des lignes [...] » (Matisse 1972 (1947) : 237). Et comme ses courbes sont toujours conscientes de leur rapport avec la verticale, il précise : « Mes courbes ne sont pas folles. » (Ibid.). Le schématisme les sous-tend en profondeur. Et pourtant, il écrit par ailleurs : « Il faut toujours rechercher le désir de la ligne, le point où elle veut entrer ou mourir », et « souvenez-vous qu’une ligne ne peut pas exister seule ; elle amène toujours une compagne. » (Matisse 1972 (1908) : 66 et 67)

Cela inscrit la ligne dans le monde des instances énonçantes.

6. Au cœur du modèle : les instances énonçantes

6.1. La sémiotique des instances

- Note de bas de page 6 :

-

Nous renvoyons ici à l’important débat engagé et développé en 2014 et 2015, à l’initiative de Luisa Ruiz Moreno et Alessandro Zinna, dans trois volumes de la revue mexicaine de sémiotique, Tópicos del Seminario, « La inmanencia en cuestion », I, II, III, Universidad Autónoma de Puebla.

Nous en arrivons ici au noyau de notre hypothèse. On connaît le débat de fond au sein de la communauté sémiotique entre les deux principes sous-tendant la saisie et la description du sens : d’un côté, le principe d’immanence issu du structuralisme et maintenu par la tradition greimassienne, qui considère que tout phénomène signifiant ne peut et ne doit être appréhendé qu’à partir des relations internes entre ses composants6 ; et, d’un autre côté, le principe de réalité, fermement opposé au précédent, qui conduit à maintenir, au sein même de l’analyse du langage, ce qui détermine la possibilité de sa réalisation en discours et entre partenaires, à savoir l’acte énonciatif ancré dans l’inhérence sensible du corps percevant. Ce dernier principe est promu par Jean-Claude Coquet dans la sémiotique des instances énonçantes. La charpente de ce modèle est constituée des deux versants inséparables de toute activité langagière : la phusis d’abord, univers du sensible, entre sensation et perception, permettant la prise sur le monde et manifestée par des prédicats somatiques ; le logos ensuite, déployé à partir de la phusis, compris alors comme reprise et établissant, à l’aide des prédicats cognitifs, l’univers du « dit » alors opposable à celui du « dire », opposable ou plutôt complémentaire. La narrativité par exemple, au cœur des propositions fondatrices de la sémiotique greimassienne, relèverait, dans cette perspective du seul logos comme matériau langagier second, organisateur – après-coup – de l’expérience.

Ce n’est pas le lieu ici de développer l’architecture conceptuelle de la sémiotique des instances. D’autres le font mieux que nous (cf. ici même, la contribution d’Ahmed Kharbouch). Nous pouvons seulement dire, qu’à nos yeux, l’appartenance commune de la phusis et du logos à la théorie générale du sens « en acte » présente à la sémiotique un de ses défis essentiels. En imposant la présence inaltérable de la première (phusis) au sein du second (logos) et en soutenant l’interaction continue de ces deux dimensions dans l’exercice du langage, les propositions théoriques de Coquet conduisent à ne pas occulter la part du corps implanté dans le monde signifiant par le sensible, cette donation des objets dans la perception, et à reconnaître sa place dans la structure même du langage en acte. On pourrait dire, de manière imagée, que le sémioticien des instances énonçantes met le pied dans la porte qui assure le transit entre le monde du dehors, celui de la phusis, l’expérience sensible et ses prédicats somatiques, et le monde du dedans, le logos, l’expérience langagière et ses prédicats cognitifs. En empêchant qu’elle se referme, il maintient cette porte entrebâillée, et en dotant l’espace ainsi dégagé des concepts qui permettent de l’articuler, il lui donne la chance de s’ouvrir en plus grand.

Dès lors, les deux principes – d’immanence et de réalité – sont-ils conceptuellement incompatibles ? Aucune activité énonciative ne peut séparer de son expression le retentissement du sensible. La radicalité de l’opposition épistémologique peut donc, légitimement à nos yeux, être modulée. C’est pourquoi on peut dire que ce que la sémiotique des instances énonçantes nomme le logos, ce monde de la reprise de nos expériences dans le discours, relève assurément, pour être saisi dans son objectalité, du principe d’immanence et de la mise en forme générative de cet espace signifant. L’organisation narrative par exemple, au plus « profond » d’elle-même, c’est-à-dire au niveau des prédicats transformateurs, des modalisations qui donnent forme à l’actantialité, des programmes conjonctifs et disjonctifs qui s’esquissent ou se réalisent, repose bien sur ce principe : « le logos (la narrativité), écrit Coquet, est second par rapport à la phusis (la discursivité) » (Coquet 2022 : 182, dans « Narrativité et phénoménologie du langage). Nombre d’exercices concrets d’analyse – dans le champ social aussi bien que littéraire ou artistique, dans le monde verbal aussi bien que plastique ou musical – en attestent la pertinence heuristique. Mais que les textes ou les images nous révèlent aussi dans leur manifestation ce qui en est la source vive, ce qui affleure dans le dire en imposant l’existence du corps sensible en prise avec ses objets, montre bien la présence de l’autre dimension, celle de la phusis. Ce sont ces interactions mouvantes que prennent en charge les prédicats somatiques, ces partages de l’expérience signifiante dont le corps percevant, entre prise et reprise, est le foyer dans le champ incertain de l’existence.

Plus modestement, l’analyse que nous avons proposée de la ligne illustre cette bivalence : elle est bien l’énoncé produit, la trace qui apparaît dans sa structure formelle immuable et typologisable, et elle est aussi l’énonciation par le geste et le mouvement qui engendre son tracé, jet péremptoire, tracé hésitant ou fiévreuses hachures. Le localisme assume cette présence perceptive première.

6.2. Les régimes d’immanence

En prenant en compte la phénoménologie du langage au sein de la construction théorique de la sémiotique, on est conduit à assouplir le caractère rigoriste du sacro-saint « principe d’immanence » (« hors du texte, point de salut ! », Greimas). C’est pourquoi nous avons proposé de parler de « régimes d’immanence » (Bertrand 2021 : 64-70). Dans un article intitulé « Immanence et engagement », nous avons, au fil d’une discussion avec Jacques Fontanille, tenté de préciser, parmi les propositions et les controverses sémiotiques à ce sujet, ce qu’on entendait par ce concept.

Ces régimes déterminent pour nous la mise en forme de la théorie générative parce qu’ils postulent, au départ et tout au long du parcours, la présence du sujet énonçant et de ses instances. Dès lors, les régimes d’immanence sont par nature hétérogènes dans la mesure où, laissant apparaître les données du possible issues du sensible, on peut voir surgir d’une œuvre, d’un texte ou d’une expérience du monde – voir surgir ou faire surgir – de nouveaux signifiants restés jusque là inaperçus. Dès lors qu’ils auront été mis en condition de signifier, leur saisie et leur description impliqueront la définition d’un plan de pertinence dégagé de ce nouveau régime d’immanence. Sortis de l’aire du « principe », ces régimes d’immanence marquent la disponibilité à l’ouverture sur des plans de pertinence analytiques ignorés jusque là, lesquels présupposent le jeu des instances du sensible (on rejoint par là les prédicats somatiques de Coquet).

C’est pourquoi, dans une mise en forme de la théorie, sans abandonner l’hypothèse générative, nous dirons qu’au départ et au centre, nous plaçons l’énonciation et son sujet avec ses deux grandes valences, celle de son immersion dans le sensible par laquelle il assure sa prise sur le monde qui l’entoure et dont le sens l’envahit, et celle de sa distanciation débrayée par où s’ordonne le dispositif de la production et de la saisie de la signification.

La forme de la théorie sera alors déterminée par l’entrelacs de cette double valence. Le sujet et son discours, d’un côté, s’inscrivent dans une ordonnance qui peut être stratifiée et de forme générative, dessinant alors, pour reprendre la terminologie de Coquet, l’espace du logos ; mais, de l’autre côté, les sélections et les choix qu’il va opérer, ou plutôt que le sensible va lui faire opérer au sein du dispositif, filtrant le sémantisme qui accède au sujet, sont alors sous la dépendance de cette expérience préalable et du retentissement du sens venu du signifiant du monde « à ses yeux ». Ce qui saisit le sujet dans son acte d’énonciation autant que ce qu’il saisit. Sous le régime des « régimes d’immanence », les lignes qui ordonnent le schéma seront moins droites, moins rigides même, elles retrouveront la modularité du mouvement qui est à leur départ, avec ses pleins et ses déliés, ses élans multiples, ses arrivées improbables, bref elles seront prises par l’aspectualisation qui régit l’avènement, la construction et la processualité, sans pour autant ignorer l’horizon d’une schématisation. Il s’agit de renouer la forme fixe avec la labilité qui l’a fait advenir.

Quel que soit alors le mode de réunion des formes d’expression et de contenu qui va déterminer la construction et la perception de la théorie, elle n’échappera pas au primat de la perspective sur lequel, brièvement, nous allons conclure.

Pour conclure : la tyrannie de la perspective

La théorie localiste impose, ou du moins présuppose, ce primat de la perspective : la perception s’effectue nécessairement sous le signe du « selon » – c’est à dire, si on suit la première définition que le dictionnaire donne de cette préposition : « en se conformant à », « en prenant pour règle, pour modèle » (Petit Robert). La perspective contient et impose le premier acte de traduction. Depuis les dispositifs sensoriels qui déterminent notre Umwelt jusqu’aux codifications esthétiques et littéraires qui refaçonnent et refigurent notre perception au fil des siècles et des cultures, la perspective est inhérente à toute saisie du sens et à tous ses degrés. Elle peut être considérée comme une condition préalable à la formation de toute sémiose : les deux plans de l’expression et du contenu sont sous condition de perspective. Et on pourrait en tracer la générativité propre, depuis l’instance corporelle jusqu’aux modulations cognitives, aux assignations axiologiques et aux conflictualités qui peuvent en résulter, en passant par les contraintes de linéarité de la textualisation et les stratégies « perspectivistes » qu’elle rend possibles. Avec ses deux assesseurs que sont le point de vue du côté du sujet et la focalisation du côté de l’objet, la perspective nous prend dans ses rets jusqu’à nos adhésions, nos opinions, nos croyances et nos passions.

Lorsque Daniel Arasse explique l’invention « bouleversante » de la perspective monofocale à Florence, marque essentielle de la Renaissance italienne, comme l’avènement d’une vision du monde dé-théologisée et devenue commensurable à l’homme (cf. France Culture, 25 juillet 2019), il en présente immédiatement les modulations, les crises, les rejets. C’est dire que cette « perspective » devait se négocier par rapport à ce qui façonnait auparavant la vision et qui n’était qu’une autre version de la perspective. Lorsque Hausmann impose à Notre-Dame de Paris un immense parvis pour permettre de mieux en saisir la « perspective », il ne fait que substituer la perspective horizontale et panoramique – l’idéologie rationnelle du zoom propre au regard touristique – à la perspective verticale antérieure, lorsque le parvis était si exigu que la cathédrale faisait surgir ses formes énormes et foisonnantes d’images devant le fidèle, imposant soudain, au détour de l’étroite rue Neuve, un regard ascendant, ascensionnel, mystique et forcément ému.

- Note de bas de page 7 :

-

L’Aleph dans l’univers borgésien est « le lieu où se trouvent, sans se confondre, tous les lieux de l’univers vus de tous les angles » : « l’inconcevable univers ». Cf. « L’Aleph », dernière nouvelle du recueil de Jorge Luis Borges, L’Aleph (1944-1952), trad. fr., Paris, Gallimard, « L’imaginaire », 1977.

Les formes des théories n’échappent pas non plus, quel que soit leur effort d’objectivation et de généralisation, à la sommation de la perspective. Les lignes qu’elles dessinent, les concepts et leurs agencements, toute cette cartographie abstraite, révèlent en creux – comme les débats et les controverses l’attestent si fréquemment, voir si durement – les occultations, les manques, les parts oubliées de la totalisation qu’elles entendent montrer. Les formes des théories, aussi ambitieuses soient-elles, sont soumises à la tyrannie de la perspective. Elles n’ont pas d’Aleph.7