Sémiotique du déjà-vu et réflexions épistémologiques Semiotics of the déjà-vu and epistemological considerations

Claude Weiss

Université Paris Cité

Le déjà-vu est un objet qui révèle et problématise un passage épistémologique délicat entre sémiotique du discours et sémiotique de l’expérience. Une des options permettant de répondre à cette difficulté semble être de considérer une sémiotique écologique – plus englobante –, qui intègrerait l’historicité et la contingence au sein d’une adaptation « risquée ». Dans ce cadre, si le travail de la différence et de la répétition pose « l’émergence » devant la « réciprocité » et que le travail de la permanence et du changement révèle l’importance d’une « confiance » émancipée « d’authenticité », alors le travail de la multiplicité et de la singularité fait prévaloir la « plasticité » sur la « combinatoire ». Ainsi, en envisageant la vie du sens depuis les notions d’émergence, de confiance et de plasticité, cet effort dialectique permet de concevoir les significations comme l’excédent d’un processus adaptatif qui, dans l’entrelacs du conscient et du non-conscient sur fond d’imprédictibilité, vise une continuelle réduction de l’imprévisibilité.

The déjà-vu is an object that reveals and problematizes a delicate epistemological transition between the semiotics of discourse and the semiotics of experience. One option for dealing with this difficulty seems to be to consider a more encompassing ecological semiotics, which would integrate historicity and contingency within a “risky” adaptation. Within this framework, if the work of difference and repetition places “emergence” ahead of “reciprocity”, and the work of permanence and change reveals the importance of a “trust” emancipated from “authenticity”, then the work of multiplicity and singularity gives precedence to “plasticity” over “combinatoriality”. Thus, by considering the life of meaning from the notions of emergence, trust and plasticity, this dialectical effort enables us to conceive of meanings as the surplus of an adaptive process which, in the intertwining of the conscious and the non-conscious against a backdrop of unpredictability, aims for a continual reduction in unpredictability.

Index

Mots-clés : contingence, déjà-vu, écologie, émergence, topique

Keywords : contingency, déjà-vu, ecology, emergence, topics

Auteurs cités : Henri BERGSON, Eugène BERNARD-LEROY, Remo BODEI, Gilles DELEUZE, Nathalie DEPRAZ, Ludovic DUGAS, Edmund HUSSERL, Susan RAHEY, Mark SADLER, Alain VINSON

Introduction

- Note de bas de page 1 :

-

La notion de système est ici considérée dans son acception la plus extensive et dans ses représentations disciplinaires les plus variées ; systèmes clos, ouverts, statiques, dynamiques, complexes, linéaires, non-linéaires ; à l’exception, peut-être, des systèmes autopoïétiques.

Le phénomène de déjà-vu exacerbe une réalité par laquelle il devient difficile d’admettre que le sens puisse être totalement contenu « dans » ou « par » un système1.

Il m’est arrivé un jour, me promenant à la campagne, de m’arrêter stupéfait en constatant que j’avais déjà vécu identiquement l’instant qui venait de s’écouler. […] Notez bien qu’il ne s’agit pas d’un ressouvenir, d’une analogie avec une situation où on se serait déjà trouvé : c’est une identité, et je ne saurais trop le souligner. (Bernard-Leroy 1898 : 130)

- Note de bas de page 2 :

-

La « situation » épistémologique n’est donc pas, par exemple, celle d’un programme narratif ou d’une imbrication modale (calculs modaux).

L’expérience ne semble pas être une situation de sens structurée par un ensemble fini de règles ou par un ensemble déterminable de paramètres. Si système il y avait, le déjà-vu nous montrerait que justement, une programmation pourrait manquer son résultat. Il ne s’agit pas là d’un programme (ou d’un plan) qui « échouerait », mais d’une programmation qui « manquerait » quelque chose. Dans le cas du déjà-vu, la non-conformité d’un résultat escompté induit non pas une résolution du problème « par » les ressources du système, mais une remise en cause « du » système par le système lui-même2.

Lorsque je suis confronté à l’exacte répétition d’une situation, au moment où le phénomène se produit, je mets en doute la phénoménalité avant même de chercher à « résoudre » le problème. Cela revient à dire que finalement, ce ne sont pas les calculs qui font difficulté mais la calculabilité elle-même. Et remettre en cause une calculabilité c’est nécessairement poser que le phénomène contient sa part de contingence. Ainsi, ce que « manquerait » une programmation de systèmes, ce que révèlerait le phénomène de déjà-vu, se résumeraient aux conséquences épistémologiques dues à la prise en compte d’une irréductible incertitude du devenir ; conséquences interrogeant par là-même, la fonction sémiotique dans son rapport aux temps et plus particulièrement au temps vécu.

Répétition sans indifférence

Parmi le panel de phénomènes mnésiques qui s’apparentent au déjà-vu, l’éternel retour du même, la paresthésie, et la prophétie rétrospective sont des cas qui, chacun à leur manière, interrogent cette réduction du « cours des choses » à l’activité d’un système. Que l’on pense ce dernier par les prismes d’un horizon existentiel, d’une formation discursive ou d’une fonction pragmatique ; dans chacun de ces cas, le système ne peut par aucun bord s’affranchir d’une remise en cause radicale dès qu’une répétition s’y ferait sentir. Comme dans l’expérience du déjà-vu, ces trois cas montrent en négatif que si une répétition ne laisse pas indifférent, c’est que, dans l’expérience normale, la répétition doit nécessairement s’accompagner de différence.

C’est dans le passage qui mène d’une sémiotique du discours à une sémiotique de l’expérience que le problème se livre peut-être le plus facilement. L’éternel retour du même en fournit probablement une des illustrations les plus évidente.

Et il y aura un nouveau Socrate et un nouveau Platon et chaque homme sera le même avec les mêmes amis et concitoyens ; […] Ce renouvellement du tout n’aura pas lieu une seule fois, mais plusieurs fois ; ou plutôt il arrivera que les mêmes choses se reconstruisent dans la même forme à l’infini. (Bodei 2006 : 18)

- Note de bas de page 3 :

-

En tant qu’il peut renvoyer à la biologie et qu’il incitera peut-être certaines lectrices et certains lecteurs à confronter cet argument avec celui du « code génétique », je me permets de souligner le fait que le concept de vie requiert d’être adossé à une distinction préalable entre génotype et phénotype ou, plus généralement, entre évolution et développement.

Tout semble ainsi se passer comme si la vie pouvait être réduite à une dynamique cyclique et une totale autonomie systémique. C’est que d’un point de vue « objectif », c’est-à-dire celui qui privilégie le concept, tout se maintient parfaitement ; nous avons bien là un système. Mais, si l’on prend l’objet ainsi pensé et que l’on cherche à comprendre ce qu’il impliquerait d’en « faire l’expérience », un paradoxe difficile surgit. La cause en est la suivante : d’un point de vue « subjectif » cette fois, l’éternel retour du même ne peut qu’anéantir la dimension chronique du temps vécu. Si chaque évènement revient (« retour ») et que le phénomène qu’il porte est le même (« du même »), alors chaque évènement ne peut être qu’identique (« L’éternel »). L’éternité n’est donc pas celle d’un retour perpétuel mais celle d’une chronologie inaccessible. L’examen du concept d’éternel retour du même nous enseigne que dans l’expérience, quand bien même une répétition parfaite serait possible, un minimum de différence est nécessaire. Sans cette différence, aucune comparaison n’est possible. Aucune comparaison qui puisse engendrer une reconnaissance, une identification, une signification. Le point essentiel est qu’il ne semble pas s’agir d’une différence latérale relative à une disposition spatiale – une « valeur » telle qu’on l’entend en sémiotique et telle qu’elle s’érige au faîte du discours –, il s’agit d’une différence dans le temps qui impliquerait aussi de voir dans la reconnaissance, une re-connaissance. C’est-à-dire une nécessaire différence longitudinale qui met en jeu une « chronologie » au sein de l’expérience en acte. Écarter cette différence longitudinale du processus sémiotique, ne pas relever que dans le cours des choses reconnaissance et re-connaissance fonctionnent de pair, reviendrait à concéder au concept d’éternel retour du même une validité expérientielle et donc, à accepter que la possibilité d’une signification soit remise en cause. Le fait d’attribuer l’origine de cette répétition à une instance transcendantale (éternel retour du même) ou à un mécanisme cognitif (mémoire individuelle), de considérer un temps court (présent vivant) plutôt qu’un temps long (cycle de vie), de prendre en compte des traces immédiates (souvenir) ou médiates (re-souvenir), ne change pas grand-chose. Dans tous les cas on en vient à conclure que la vie ne peut être considérée comme un système puisqu’à minima, pour qu’une chronologie puisse faire valoir une re-connaissance, l’expérience doit déborder son propre discours3.

Pour étayer cet argument, on peut s’éloigner des sphères conceptuelles et examiner un authentique fait de mémoire ; la paresthésie.

Le même sujet E. a sur sa cheminée deux vases qui ressemblent à des vases d’autel, en porcelaine, blanche, avec dorures. Un jour, il lui semble voir ces vases pour la première fois ; jamais ils ne lui sont apparus ainsi, avec cet éclat particulier des objets qui font irruption soudaine dans le champ du regard. (Dugas 1915 : 551).

- Note de bas de page 4 :

-

Pour un examen détaillé de cette question, je me permets de renvoyer à P. Basso Fossali. P. Basso Fossali, Vers une écologie sémiotique de la culture : Perception, gestion et réappropriation du sens, Limoges, Lambert-Lucas, 2017, p. 210-212.

La paresthésie montre qu’en deçà de la notion transversale de valeur, se cache en réalité des valences bien distinctes selon qu’on se réfère au discours ou à l’expérience4. Les valences d’un objet exprimées dans le premier ne sont pas celles d’une chose vécue dans la deuxième. Si les valences linguistiques autorisent la scission d’un sujet en deux instances modales capables de reconnaissance, les valences expérientielles imposent qu’un individu soit unique pour pouvoir re-connaître. La paresthésie nous indique alors que dans le cours des choses, au-delà même d’une nécessaire chronologie, le sens réclame une « génétique ». Une génétique par laquelle les différences latérales du discours et les différences longitudinales de l’expérience peuvent être mises en rapport. Il ne faut pas voir dans cette dernière remarque une réinterprétation des principes paradigmatiques et syntagmatiques que l’on peut, par ailleurs, retrouver dans chacune d’elles. La différence de nature entre valences linguistiques et valences expériencielles ne permet pas d’établir une équivalence entre « dynamique » du discours et « évolution » de l’expérience. Valeurs et valences linguistiques peuvent être considérées comme atemporelles, transcendantales et relevant d’un régime dynamique au sein du discours. En revanche, les valences expériencielles elles, ne peuvent-être qu’ancrées dans le temps, l’acte, et relèvent d’un régime génétique. On remarque alors que re-connaître implique nécessairement que l’individu puisse s’ancrer dans le cours des choses. Il nous semble que se tient là un point remarquable. La prophétie rétrospective en fournit probablement une très bonne illustration.

[…] J’avais le sentiment profond de savoir ce qu’il allait dire ensuite. [...] J’ai l’impression de savoir quel disque compact il va aller chercher. (Sadley & Rahley 2004 : 982)

Une interprétation possible de ce type de phénomène peut être formulée comme suit :

Lorsque nous cessons d’être plongés, comme l’on dit, dans notre rêverie (consciente), et que nous reprenons ce que nous n’avions d’abord qu’entr’aperçu, […] et, dans l’ignorance que ce que nous avions perçu consciemment au cours de notre rêverie était la suite de ce que nous avions perçu inconsciemment, nous sommes naturellement conduits à penser que notre rêverie (consciente) était la préfiguration de ce que nous sommes alors en train de percevoir. (Vinson 1990 : 475)

- Note de bas de page 5 :

-

On peut supposer que le degré de confusion temporel qui suit le retour à la situation est relatif à la profondeur du moment de rêverie. Le cas d’un réveil où l’on peine à reconnaître les lieux dans lesquels on s’était endormi en constituerait l’exemple maximum. On peut, par exemple, se référer aux premières pages de « À la recherche du temps perdu » sur ce point. J‑C. Coquet cite ce même passage – et avance des arguments que nous partageons intimement – pour appuyer son approche du sujet et du non-sujet dans sa phénoménologie du langage. On peut lire, par exemple, dans le développement du concept de prise (corps) et de reprise (instance judicative) : « Le régime temporel ici et là ne peut être identique. Le moment de la reprise met en jeu des opérations, par exemple, la reconnaissance ou l’assomption, qui immobilisent le flux temporel propre à l’expérience même. Telle est, selon Benveniste, la fonction propre du langage : « re-produire la réalité ». […] Ce n’est pas d’un simulacre qu’il s’agit, d’une « représentation », mais d’une seconde présentation, d’une réalité d’un second ordre, « traduite » (Valéry, H. Cixous), ou « transformée » (Proust), sans doute, mais qui maintient sont attache à la réalité du premier ordre ». Il nous semble que la prophétie rétrospective révèle, en acte, cette attache entre les deux réalités dont parle l’auteur mais, ce faisant, en divulguant un autre régime temporel nécessaire à l’articulation des deux précédents, elle « assouplie » également cette frontière tranchante entre sujet/non-sujet, assertion/prédication, prise/reprise, premier ordre/deuxième ordre. J‑C. Coquet, Phusis et logos : Une phénoménologie du langage, Paris, PUV, 2007, p. 200.

La prophétie rétrospective trouverait donc son origine dans le basculement spontané d’une situation vers un moment de rêverie. Bien que la situation suive son cours, notre pensée part « ailleurs » et surtout, « sans » qu’on s’en aperçoive. On peut penser, par exemple, à l’expérience du voyage ferroviaire qui nous plonge dans nos rêveries à mesure que le paysage défile à la fenêtre. Dans un premier temps, on observe les éléments en mouvement et, dans un second temps, sans s’en apercevoir, on ne fait plus que les laisser « glisser » indistinctement sous notre regard. Arrive nécessairement un moment où la rêverie disparait et où il faut reconstruire la situation que l’on a quittée, bien que l’on ne sache pas exactement à quel moment on l’a effectivement fait5. C’est là que survient toute la difficulté. La situation que l’on a perçue non-consciemment est encore imprégnée d’une dynamique discursive – vraisemblablement produite par des habitudes énonciatives –, mais elle est manquée de récit et on peine à retrouver son amorce tout comme on commence à douter de son achèvement. On cherche alors à reconstruire le récit d’une expérience toute juste passée sur la seule base de sa perception a priori. En somme, on cherche à reconstruire a posteriori et consciemment, ce qui s’engendre normalement en acte et non-consciemment : un ancrage dans le cours des choses. Un ancrage qui, dans la prophétie rétrospective semble s’être défait totalement et pour lequel on peine à savoir si, lors de cette tentative de reconstruction de la situation lacunaire, l’on regarde le présent depuis un point d’observation situé dans le passé ou si l’on regarde le passé depuis un point d’observation situé dans le présent. Une complète structure temporelle et dynamique – faite de rétentions et de protentions –, est bien en place ; mais alors qu’elle tente de reconstruite le moment d’absence, l’ancrage dans le présent (celui de l’expérience et non pas celui du discours déductif de son récit) ne prend pas ; une récursivité nécessaire s’est réduite à une circularité idéale. Autrement dit, la prophétie rétrospective réclame ce qu’une expérience a de plus commun : un horizon temporel propre qui ne se résume pas à celui d’une élaboration rétrospective. Sans cela, sans qu’un socle « tangible » puisse continuellement accueillir et confronter des données narratives et discursives médiates avec des données pragmatiques immédiates, l’individu constitue un temps où passé et futur peuvent se confondre, se recouvrir ou bien même s’inverser. La prophétie rétrospective est le phénomène résultant de ce défaut d’ancrage dans le cours des choses. C’est-à-dire un donné de l’expérience où « l’acte » n’est plus que « l’action », « l’évènement » un produit du « programme » et « l’individu » son « sujet ». Dans cette courbure de la représentativité où l’expérience est réduite à une dynamique discursive, le « futur », le « possible » et « l’acte » disparaissent ; le « présent », le « prédit » et la « répétition » font système, et l’ensemble finit dans une glissade sans fin sur les pentes de la temporalité. En d’autres termes, re-connaître n’est plus que reconnaître, la prédictibilité d’un système pense satisfaire la contingence du vécu. Si la paresthésie nous a dévoilé l’existence de valences expérientielles, la prophétie rétrospective nous permet d’en découvrir leur rôle. Face aux « meules » réflexives et généralisantes du discours en acte, elles permettent à l’expérience de conserver une autonomie et offrent à l’individu de pouvoir s’ancrer – c’est-à-dire se reconnaître et se repérer – dans le temps.

L’éternel retour du même, la paresthésie, et la prophétie rétrospective constituent ainsi trois cas qui explicitent un passage problématique entre discours et expérience. Trois cas qui, quelque que soit le « niveau » auquel on se place, interrogent une stratégie de projection point par point des enseignements d’une sémiotique du discours sur celle de l’expérience. Pour faire court, on dira que l’examen de l’éternel retour du même fournit une illustration du problème ; sous peine d’être confrontée à des paradoxes difficiles, l’expérience ne peut se résumer à son discours ; une « dynamique » ne peut se substituer à une « évolution ». La paresthésie, en révélant une différence de nature entre valences linguistiques et valences expérientielles, indique un point de « diffraction » du sens. La prophétie rétrospective quant à elle, fait valoir l’importance d’une épaisseur temporelle capable de faire « converger » en acte, les lignes de temps.

- Note de bas de page 6 :

-

Un paradigme capable de faire dialoguer historicité et contingence au sein d’une adaptation « risquée » ; en plus d’être « sensible », le corps est également « fragile ».

Ainsi, les raisons qui motivent la considération d’un paradigme écologique6 capable de rendre compte de la vie du sens lorsqu’elle s’appréhende depuis des phénomènes limites comme celui du déjà-vu, tiennent en ceci que, premièrement, certains faits de mémoires semblent réhabiliter la re-connaissance au centre de toute formation sémiotique et que, deuxièmement, tout système pris dans le cours des choses semble buter sur la contingence.

Permanence de la répétition

- Note de bas de page 7 :

-

On peut citer, par exemple, la très populaire classification de E. Tulving : procédurale, perceptive, sémantique, biographique, de travail. Tulving, E., 1985, « Memory and consciousness », Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 26(1), pp. 1-12. On peut également mentionner la métacognition (« je sais que je sais ») qui, bien qu’elle relève plus d’un mécanisme que d’un « stock », met en jeu une mémoire corporelle dès qu’elle est envisagée dans sa dimension incarnée. Arango-Munoz, S., 2011, « Two levels of metacognition », Philosophia, 39, pp. 71-82.

La première étape nécessaire à l’ouverture de ce paradigme écologique concerne le statut de la mémoire dans une théorie générale de la signification. Si l’on tient compte du fait que bon nombre de personnes s’accordent pour dire que le « déjà-vu » tient davantage du « déjà-vécu » – indiquant par là-même que l’on ne se trouve pas « devant » mais « dans » sa phénoménalité – alors on comprend que sa problématique mnésique est essentiellement centrifuge. Ainsi, le déjà-vu nous invite à considérer une mémoire qui ne soit pas réduite aux empreintes matérielles (ou transcendantales) qu’une formation discursive aurait laissées derrière elle. La mémoire impliquée dans la sémiotique du déjà-vu – et plus largement dans une sémiotique écologique – est en premier lieu celle d’un individu. Mais, pour être plus précis encore, il faudrait parler de « ses mémoires ». Et, pour être tout à fait exact, il faudrait préciser : « ses » multiples mémoires « en acte »7.

- Note de bas de page 8 :

-

Je précise que l’épochè, en relevant d’une praxis spécifique (dont l’objectif est précisément de nous défaire de nos habitus) ne rentre pas dans le cadre « d’habitudes quotidiennes ».

Le point qu’il faut préalablement prendre en considération est le suivant : la mémoire individuelle exerce une influence constante sur le cours des choses. Cet argument – très bergsonien – est vérifiable en répondant à une question très simple. Pourrait-on ne serait-ce qu’imaginer notre expérience quotidienne dégagée de toute forme d’habitude8 ? Si la réponse est non, c’est qu’alors la mémoire doit continuellement accompagner notre expérience. Mais, il est important de relever un deuxième point crucial : l’oubli est tout aussi indispensable au bon déroulement de cette expérience. En effet, à quoi pourrait bien ressembler une expérience dans laquelle le cumul de nos données mnésiques nous apparaîtrait en même temps que l’ensemble des données mondaines. Si l’on aborde ce problème de la mémoire et de l’oubli par une dialectique de la différence et de la répétition, les choses peuvent sensiblement s’éclaircir. Il devient en effet possible d’extraire de ce travail un principe aussi simple que général : dans le cours des choses, la différence émerge de la répétition.

Mais cette pensée n’est plus du tout une représentation théorique ; elle opère pratiquement une sélection des différences d’après leur capacité de produire, c’est-à-dire de revenir, de supporter l’épreuve de l’éternel retour. (Deleuze 1968 : 59)

- Note de bas de page 9 :

-

On note au passage que se tient là une nuance importante entre une conception de l’épistémique plutôt discontinue, détachée et basée sur la « croyance » (apparition-disparition) ou plutôt continue, enracinée et basée sur la « confiance » (présence-absence). Chez H. Bergson, par exemple, la mémoire vient continuellement « presser » sur la perception, de telle sorte qu’au sujet d’un objet avec lequel nous ne serions plus en interaction, nous devrions parler de son « absence » plutôt que de sa « disparition ».

- Note de bas de page 10 :

-

On obtient ainsi le champ de présence régi par l’apparaître, mais on pose qu’une activité pragmatique qui associe données mnésiques et donné mondain le précède. Cette conception est très proche de celle des énactivitstes pour qui action et perception participent d’un processus récursif.

- Note de bas de page 11 :

-

Pour un examen extrêmement détaillé de l’attention et notamment dans sa dimension vigilante, je renvoie à N. Depraz, Attention et vigilance : À la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives, Paris, PUF, 2014.

- Note de bas de page 12 :

-

Il serait en effet difficile de diviser l’évènementialité en deux sous-groupes attribués à l’une et l’autre des activités ; tout comme il serait difficile de reconnaître une frontière claire entre sémiotique objective et sémiotique subjective. Le déjà-vu, ainsi que certains de ses phénomènes périphériques invitent à considérer des parcours de sens au sein desquels une délimitation interne/externe serait plutôt « construite » et « mobile » que « donnée » et « permanente ». Un groupe de sentiments étroitement lié à celui de déjà-vu, vient à l’appui de cet argument. Par exemple, le sentiment de déréalisation et le sentiment de dépersonnalisation résultent d’un inhabituel déplacement du centre de gravité épistémique ; la dépersonnalisation teinte d’étrangeté la reconnaissance de soi tandis que la déréalisation teinte d’étrangeté la reconnaissance du monde. En revanche, le sentiment océanique, nommé par S. Freud à la suite d’échanges épistolaires avec R. Roland et, par ailleurs, très proche de celui décrit par J‑P. Chavant et analysé par J. Fontanille (Fontanille : 2007), trouble cette frontière et tend à dissoudre – l’un dans l’autre – sujet et monde. Face à l’existence de ce type de sentiment, une solution sémiotique revient à envisager un sens irréductiblement continu où les significations émergent à la suite de « ruptures » d’ordre pragmatique (ou mieux, adaptatives) qui ne nécessitent pas qu’un dedans et un dehors soient préalablement posés (ou présupposé). La différence d’approche se tient probablement dans une conception « circulaire » ou « récursive » du sens.

Rapportée à l’expérience, cette proposition fait de la mémoire de l’individu un modèle à partir duquel est comparé, en acte et continuellement, le donné mondain9. La différence qui émerge du rapport de l’un à l’autre est ceci qui appelle une attention et cela qui fait l’objet d’une signification10. Le fait est qu’en posant les choses ainsi, on réalise également que la répétition devient un outil de réduction de la différence. La pratique musicale en constitue un bon exemple. À mesure de « répétitions », la différence entre les notes produites et les indications de la partition se réduit. En conséquence, les notes justes, celles qui se recouvrent et se répètent au fil des reprises, font que seules les fausses notes finissent par ressortir aux oreilles de l’interprète. Cela ne veut aucunement dire qu’il n’entend plus les notes justes, mais simplement que ces dernières peuvent passer sous un seuil attentionnel. En d’autres termes, il peut les effectuer – et être « confiant » quant à leur justesse –, sans même y « prêter attention ». La répétition a donc cette vertu de pouvoir faire basculer en acte, la gestion d’une partie du sens sur un plan non-conscient. Ce point est essentiel. En développant un montage topique (conscience / non-conscience), l’individu peut libérer son attention de ce qui se répète. C’est une réponse aux situations multiples à travers lesquelles il nous faut naviguer bien que notre capacité « d’acquisition » et de « gestion » du sens soit relativement restreinte. Mais le fait est que sous les innombrables bénéfices que l’on peut en tirer, cette économie attentionnelle engendre aussi une discursivité « borgne » qui nous plonge, de fait, dans le risque. En effet, l’économie attentionnelle qui fonde notre expérience repose sur ces deux traits essentiels de mobilité et de modularité11. La mobilité est ce qui me permet de basculer mon attention d’une situation « vers » une autre mais, ce faisant, elle engendre aussi ce qu’on pourrait appeler des « ellipses narratives » (pensez, par exemple, à ces absences ponctuelles qui jalonnent notre expérience lorsque l’on jongle entre différentes tâches). La modularité est ce qui permet de répartir mon attention entre une situation « et » une autre mais, ce faisant, elle engendre aussi ce que l’on pourrait appeler des « éclipses perceptives » (pensez, par exemple, à ces moments de non-présence continue qui accompagnent une rêverie). En somme, par nécessité d’adaptation, notre économie attentionnelle, engendre des ellipses narratives et des éclipses perceptives qui elles-mêmes forment des « points aveugles » et sèment des « trous de sens » au cours de l’expérience. Dans un tel dispositif adaptatif – et étant donné qu’il semblerait que nous « marchions » en partie « à l’aveugle » –, la notion de « confiance » devient déterminante dans les formations de sens. Il s’agit alors de bien identifier cette « gestion » du sens réparti entre conscience et non-conscience, entre « actions délibérées » et « savoir-faire ». Un des exemples les plus frappant reste probablement la conversation que peut entretenir un conducteur alors qu’il évolue au sein d’une circulation dense. C’est bien en s’appuyant sur les répétitions motrices dues à l’apprentissage de la conduite qu’il peut s’en économiser les dépenses attentionnelles et consacrer, au cours de cette situation complexe, une majeure partie de son attention aux différentes différences relatives à la conversation. Pour faire un pas de plus, on complètera en disant que c’est grâce à l’apprentissage moteur de l’une et de l’autre des activités (la conduite et la parole), combinées à un panel de phénomènes relativement stabilisé par une grammaire dédiée (règlementation routière ou convention dialogique), que l’individu au volant de sa voiture, se rend disponible pour accueillir et gérer l’évènementialité de la situation générale ; c’est-à-dire une complexité dans laquelle peut émerger, à tout instant, une différence relative à la circulation ou à la conversation12. Mais il nous semble important d’insister sur ceci ; pour ce faire, pour que l’ensemble tienne, l’activité de la mémoire ne peut être que constante. C’est elle qui permet le montage topique à partir duquel s’organise une économie attentionnelle qui lie constamment le sens entre période de vigilance (réceptivité), instant de distraction (mobilité) et moments d’inattention (modularité).

Permanence de « l’attente » de différence

La mémoire tient donc un rôle essentiel dans la possibilité de montage de cette topique. C’est en s’appuyant sur la répétition d’actes – dont les différences émergentes et communes auraient été progressivement réduites de telle sorte que l’individu puisse efficacement les effectuer sans avoir à les réfléchir –, que l’individu libère son attention pour n’avoir à gérer que la part de la différence qui ne se répète pas. En disant cela, on se souvient également que dans le cas du déjà-vu, cette différence de droit n’est pas de fait. Rappelons que, dans ce phénomène très spécifique qu’est le déjà-vu, des données mnésiques et des données mondaines sont vécues comme problématiquement identiques.

[…] j’eus, d’une façon extrêmement intense, l’impression d’avoir dit exactement les mêmes choses […] (Bernard-Leroy 1898 : 130).

C’est que le déjà-vu nous dévoile un point essentiel de l’expérience en acte : l’individu se repose sur une perpétuelle « attente » de différence. Lorsque cette « attente » est en quelque sorte déçue, c’est-à-dire lorsque la différence s’absente et laisse place à une identité, l’individu vit la situation comme étant profondément anormale. Cette dimension « d’attente » de différence est capitale ; il importe de bien la garder à l’esprit puisque sa prise en compte change radicalement d’une conception du sens qui serait uniquement basée sur des « constats » de différence. Cette « attente » de différence est ce qui fonde une sémiotique « continue » plutôt que « continuée », c’est-à-dire une sémiotique qui considère des « ruptures » (émergence de la différence) plutôt que des « juxtapositions » (abstractions d’instantanés). Par ailleurs, l’ambiguïté sémantique du terme identité – dans l’entrelacs de l’identique et de l’individualité – invite au nouage d’une dialectique de la différence et de la répétition avec celle de la permanence et du changement. Puisqu’une succession ne peut s’envisager sans une mémoire – c’est-à-dire sans qu’un processus s’emploie à faire des choses qui passent, des éléments susceptibles d’être comparés –, on finit par conclure qu’une différence qui émergerait de la répétition est sous condition d’une permanence. Mais, pour ne pas tomber dans les travers d’une réflexivité rassurante qui érige l’identité sur une permanence spéculaire, un fait des plus cruciaux appelle d’être relevé. En suivant notre raisonnement, la permanence en question ne se donne pas au travers de ce qui se répète « en plein » ; elle est bien plutôt donnée, « en creux », par cette perpétuelle « attente » de différence. Finalement, dans l’expérience en acte, c’est cette « attente » de différence qui est l’élément le plus essentiellement invariable puisque, comme nous l’indique le déjà-vu, si cette invariabilité est transgressée, l’individu peut aller jusqu’à remettre en cause sa propre phénoménalité.

[…] je me parais à moi-même étrange et étranger à moi-même, autant (et même plus en un certain sens) que si j’étais un autre. (Bernard-Leroy 1898 : 161)

- Note de bas de page 13 :

-

En phénoménologie, N. Depraz a identifié le tournant génétique de Husserl comme celui d’une conception du présent vivant depuis la protention plutôt que par la rétention. N. Depraz, Attention et vigilance : à la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives, op. cit.. En psychologie cognitive, l’équipe de A. Mazancieux a mis en lumière la dynamique rétro-prospective des jugements épistémiques impliqués dans les prestations métacognitives. A. Mazancieux et al, « Retroprospective confidence judgements across tasks : Domain-general processes underlying métacognitive accuracy », 2018. En neuroscience, A. Damasio va même jusqu’à dire que nous vivons non pas dans le présent, mais dans son futur. A. Damasio, L’ordre étrange des choses : La vie, les sentiments et la fabrique de la culture, Paris, Odile Jacob, 2017.

Ce point est décisif puisqu’il met l’accent, non plus sur une expérience qui se construit dans un mouvement rétrospectif – une « répétition » « pleine » qui constate et juge du « déterminé » –, mais sur une expérience qui s’élabore dans un mouvement (rétro)-prospectif – une « projection » « vide » qui attend et s’adapte à « l’indéterminable ». En d’autres termes et vu sous cet angle, l’expérience se conçoit comme le produit d’une élaboration par l’avenir plutôt que comme une construction depuis le passé13.

- Note de bas de page 14 :

-

La métempsychose platonicienne en constitue l’exemple paradigmatique.

- Note de bas de page 15 :

-

Dans une épistémologie voisine, les enactivistes parleraient de « couplage ».

- Note de bas de page 16 :

-

L’argument cherche à relativiser le point de vue dualiste qui, lorsqu’il est confronté au temps (plutôt qu’à une dynamique), ne semble avoir d’autre choix que de se ranger derrière un idéalisme ou un matérialisme.

Un deuxième point peut être relevé : l’invariabilité de « l’attente » de différence, suppose une contingence. Sans cela, la différence attendue ne ferait que se réduire à ce qui n’est pas encore connu, c’est à dire ce qui est en attente de l’être – présupposant ainsi une quantité finie de savoir dont l’essence serait simplement d’être découverte par l’individu14. En posant « l’attente » de différence comme l’élément le plus invariablement permanent de l’expérience, on est amené à observer que la contingence ne se situe pas dans un environnement « extérieur » à l’individu. La contingence se trouve plutôt dans l’intrication – sans cesse changeante et jamais prédictible (bien qu’en partie prévisible) –, de l’individu et de son environnement15. En somme, la « contingence » n’est pas « l’accident ». L’une dans l’autre, ces deux remarques voudraient rendre compte de l’idée selon laquelle l’individu, étant doté d’une mémoire individuelle à partir de laquelle il a su développer une topique conscience/non-conscience, n’est pas simplement une matière soumise à des lois physico-chimiques qui le précèderaient. Au contraire, il évolue le long d’une constante « attente » de différence trahissant par là-même que, ce par quoi il établit son ontologie, est tout aussi partiellement aveugle qu’en perpétuelle régénération16. L’imprévisibilité présupposée de « l’attente » de différence et l’imprédictibilité constitutive de la contingence n’imposent rien de moins. Dès lors, les significations ne sont plus produites sur un fond de stabilité prédéterminée : les significations sont, dans l’entrelacs du conscient et du non-conscient, sur fond d’imprédictibilité, engendrées au cours d’un processus permanent de réduction de l’imprévisibilité. Voilà l’argument écologique dont devrait tenir compte une théorie générale de la signification puisque, comme nous l’indique le déjà-vu, s’il n’y a d’autre permanence que celle du changement et s’il n’y a d’autre certitude que celle d’une impossible identité, alors les significations ne peuvent que servir des processus continuels d’adaptation.

- Note de bas de page 17 :

-

Le diagramme, tel que nous l’envisageons, est différent d’un schème proprioceptif en ce sens que le diagramme intègre une forme de « raisonnement » non-conscient dont ne dispose pas la médiation proprioceptive. Il se différencie également du figural en ceci que sa forme de raisonnement est « en acte », là où celle du figural est implicitement contenue dans l’objet. Le diagramme se trouve dans une relation d’extrême proximité avec l’entour et, pour finir, si le schéma relève d’une calculabilité, le diagramme s’en distingue par sa plasticité. C. Paolluci propose une interprétation du diagramme très pénétrante dans C. Paolluci, Cognitive Semiotics Integrating Signs, Minds, Meaning and Cognition, Berlin - New York, Springer, 2021, p. 141.

- Note de bas de page 18 :

-

On note au passage que les mémoires biographique et sémantique semblent travailler sur un plan de contenu et que les mémoire procédurale et perceptive semblent travailler sur un plan d’expression. La mémoire de travail est probablement le lieu d’articulation des deux plans au sein du présent vivant.

L’activité mnésique de l’individu est précisément là pour soutenir ce travail de réduction de l’imprévisibilité. Par exemple, on peut remarquer – en ne faisant pour l’heure aucune distinction entre activité mnésique consciente et non-consciente – que certaines de ses schématisations récurrentes fonctionnent comme des modèles qui préparent l’adaptation pour minimiser – en acte – ses risques. Certains de ces modèles suivent un régime narratif où la mémoire biographique joue à plein ; les expériences passées de l’individu contiennent autant de « récits » qui peuvent former et projeter des « scénarios ». D’autres encore, comme ceux de la mémoire sémantique, suivent un régime catégorial où les expériences passées contiennent autant de « symboles » qui peuvent former et projeter des « valeurs ». Mais on retrouve également la mémoire perceptive qui suit un régime sensible où les expériences passées de l’individu sont autant « d’impressions » qui peuvent former et projeter des icônes (au sens de J‑F. Bordron). La mémoire procédurale quant à elle, va suivre un régime kinétique où les expériences passées de l’individu sont autant de séquences sensorimotrices qui peuvent former et projeter des diagrammes17. Aussi, il serait possible de rétorquer que la mémoire produit également des souvenirs absolument disjoints des besoins pragmatiques issus de la situation en cours. Mais on peut également penser qu’un indice d’ordre pragmatique – à l’origine de ces schématisations mnésiques a priori inutiles ou accidentelles –, soit simplement passé sous silence. On peut par exemple envisager qu’il soit dissimulé derrière une modalité sensible « d’arrière-plan » tel que l’odorat ou le goût (pensez à la fameuse madeleine), ou alors dans un schéma passionnel qui, en passant par l’habitude, échappe à la vigilance du sujet (pensez aux « tics » du stressé). On peut donc raisonnablement penser que du plus haut degré de réflexivité jusqu’au rapport physique le plus étroit qu’un corps puisse entretenir avec l’entour, les mémoires de l’individu prennent part à un processus essentiel de réduction de l’imprévisibilité18.

Permanence de la différence

- Note de bas de page 19 :

-

Je me permets d’indiquer la résonance – découverte récemment – de cette proposition avec le principe de minimisation de la surprise et de l’inférence active chez K. Friston et al. Pour créer une passerelle heuristique avec l’imprévisibilité telle que proposée ici, l’inférence active pourrait être rapprochée de la théorie enactive et du présent vivant du deuxième Husserl. L’hypothèse en serait que l’enaction, en se concentrant sur l’historicité des systèmes dynamiques privilégierait la rétention dans les constructions de sens et que l’inférence active ferait symétriquement de même avec la contingence et la protention. Le passage opéré par E. Husserl entre présent vivant statique et présent vivant génétique dans les années 1920, lorsqu’il reconsidère la place de l’affect dans les synthèses passives et donne la primauté à la protention dans la structuration dynamique du présent vivant, constituerait un point d’appui et un modèle épistémologique susceptible de réconcilier ces deux théories ; l’une, l’enaction, concentrée sur le passé (rétention, historicité, savoir-faire), l’autre, l’inférence active, isolée dans le futur (protention, contingence, prédictions). Nous avons développé cette approche dans une contribution en cours d’évaluation. Pour une synthèse de la théorie de l’inférence active, on peut consulter T. Parr, G. Pezzulo, K. Friston, The Free Energy Principe in Mind, Brain, and Behavior, London, The MIT Press, 2022. Une synthèse de la théorie enactive est donnée dans E. Thompson, Mind in Life : Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Cambridge, Harvard University Press, 2007.

- Note de bas de page 20 :

-

Dès 1932, F.C. Bartlett en fournit des preuves empiriques extrêmement solides. F.C. Bartlett, Remembering: A study in experimental and social psychology, London, Cambridge University Press.

- Note de bas de page 21 :

-

J. Fontanille, Pratiques sémiotiques, Paris, PUF, 2008.

Cette réduction de l’imprévisibilité19 dont « l’apprentissage » reste la manifestation la plus évidente, s’étaye nécessairement d’une mémoire individuelle. Mais, il importe de remarquer que cette réduction de l’imprévisibilité dépend également d’une forme particulière d’imagination qui imprègne toutes nos prestations mnésiques. Cette problématique recoupe deux questions subsidiaires. La première de ces deux questions concerne la circonstance adaptative due à la contingence (l’imprédictibilité). La deuxième est directement liée à la problématique épistémique soulevée par « l’attente » de différence (l’imprévisibilité). Concernant l’imagination impliquée par la circonstance adaptative, on peut commencer par relever que la mémoire procède par agglomération spécifiante de vécus hétérogènes20. La mémoire tient davantage d’une masse sableuse en perpétuel mouvement que d’une tablette de cire bien formée sur laquelle apparaîtrait intentionnellement les images figées du vécu ou les modèles statiques du discours. Quel que soit le type de ses agglomérations – sémantiques, procédurales, biographiques, perceptives, de travail, en acte, métacognitives –, au cours de l’expérience, la mémoire « schématise » et « régénère » continuellement ses modèles. En un certain sens, on pourrait dire que la mémoire fait « preuve » d’imagination. Mais elle le fait continuellement et sur tous les plans, c’est-à-dire bien au-delà même d’une remémoration consciente. Dans notre quotidien, lorsqu’on concentre nos efforts sur une tâche, une multitude de savoir-faire, d’automatismes et d’habitudes court à côté d’elle. Si l’on y accordait un peu plus d’attention, on remarquerait que notre adaptation s’effectue (aussi) par des schématisations mnésiques qui opèrent sur un plan non-conscient. Si, par exemple, la lectrice et le lecteur ont l’habitude d’effectuer leur revue quotidienne d’articles avec un café bien chaud à côté d’eux, nul doute que d’ici à la fin de ce texte, ils auront attrapé leur tasse et l’auront portée à leurs lèvres sans même s’en apercevoir ; c’est-à-dire sans même y prêter attention. Mais, puisque la contingence exclut tout recouvrement exact d’une proposition et d’une occurrence (la tasse de café n’est jamais placée « exactement » au même endroit sur le bureau), les schématisations non-conscientes ne peuvent être admises que sous la forme de modèles plastiques. Elles ne peuvent pas se concevoir, à l’instar des accommodations conscientes21, comme une succession d’assemblages déterminés cherchant à maximiser le rapport circulaire des calculs et de leur efficience (puisque sans cela, la moindre différence remonterait immédiatement à la conscience). Ces adaptations non-conscientes doivent pouvoir absorber un degré de différence – réductible mais imprévisible de principe – et une contingence – irréductible et imprédictible par essence. Le quotidien que chacun expérimente en propre, regorge d’exemples très spécifiques venant compléter et vérifier ce fait finalement très banal : la mémoire produit des modèles plastiques capables d’absorber des différences et de la contingence.

Mais le point qu’il importe de comprendre est comment ces modèles mnésiques plastiques se forment et opèrent en marge de la réflexivité ; c’est-à-dire en marge d’une logique représentative sous tendue par des actes de reconnaissances. En somme, comment ses modèles plastiques font-ils pour tout à la fois « absorber » (question adaptative) et faire « émerger » (question épistémique) de la différence. C’est là qu’intervient une troisième et dernière dialectique dont le tressage avec les deux précédentes est nécessaire pour pouvoir rendre compte d’une modélisation fine des processus sémiotiques en cours lors d’adaptations non-conscientes.

Chaque rétention ultérieure est bien plutôt, non pas simplement modification continue, issue de l’impression originaire, mais modification continue du point initial. (Husserl 1928 : 44)

- Note de bas de page 22 :

-

En un sens assez proche, M. Merleau-Ponty cerne cette récursivité en se référant à la mélodie : « La mélodie nous donne une conscience particulière du temps. Nous pensons naturellement que le passé sécrète le futur en avant de lui. Mais cette notion du temps est réfutée par la mélodie. […] nous devons dire que la première note n’est possible que par la dernière, et réciproquement. » M. Merleau-Ponty, La nature : Cours du collège de France (1956-1960), Paris, Seuil, 1995.

En somme, on dit ici qu’un segment mnésique ne se constitue qu’à la suite d’un ensemble de « parties » contractées dans le présent vivant. Et, puisque chaque partie donnée est revue par son point d’origine durant le processus rétentionel, alors chaque partie du segment constitué est nécessairement marquée de l’indice du « tout »22. C’est précisément cette connectivité rendue possible par l’intégration d’une multiplicité (le tout) dans la singularité (la partie), qui permet à la mémoire de gérer les « grains de sable » de chaque vécu et de contracter ultérieurement des modèles mnésiques qui s’élaborent en marge de parcours réflexifs et de contenus explicites. Mais, selon ce dispositif, c’est la multiplicité des probables (adaptations non-conscientes) et non pas la détermination des possibles (accommodations conscientes) qui, en étant conservée dans chaque infime instant de présents, permet une projection de futurs non-déterminés, c’est-à-dire probables – plutôt que possibles – et, pour ainsi dire « ouverts à l’avènement de l’évènement ». Il est important de rappeler que le phénomène de déjà-vu, en révélant que « l’attente » de différence reste l’élément le plus invariable de l’expérience, amène à concevoir cette dernière comme le produit d’une élaboration « par l’avenir » plutôt que comme celui d’une construction « depuis le passé ». Ce qui veut également dire qu’en se donnant cette « attente » de différence comme l’élément le plus invariablement permanent de l’expérience, on facilite et on entretient avant tout une processualité du sens plus qu’on ne cherche à en extraire un de ses produits.

La dialectique de la multiplicité de la singularité nous permet alors de comprendre comment des fragments d’anciens vécus peuvent s’agglomérer et projeter « vers l’avant », des contenus dont le principal attrait est la génétique sous-jacente à leur émergence passée.

La logique anticipatrice de l’attente, loin d’être une téléologie linéaire, répond à la circularité d’une attente qui en renforce une autre, selon un enchaînement en boucle. (Depraz 2014 : 271)

- Note de bas de page 23 :

-

Il y a dans cette prévalence de l’évènement sur le phénomène, un écho avec la philosophie de la nature de Whitehead. A.N. Whitehead, Le concept de nature, nouv. éd. Paris, Vrin, 2006.

En somme, la mémoire ne participe pas, sur la base de récits (ou de discours) passés, à l’élaboration de plusieurs dénouements, elle projette l’évènementialité d’adaptations passées, c’est à dire l’histoire des évolutions de l’émergence de la différence. Les futurs ainsi obtenus – ceux dans lesquels viendront se loger « l’en acte » de l’expérience –, sont « non-déterminés » plutôt « qu’indéterminés », « probables » plutôt que « possibles », « ouverts » plutôt que « fermés », en un mot : « plastiques ». La conclusion qu’il faut tirer de tout cela est que la mémoire prépare un terreau d’évènements et non un terrain de phénomènes23.

Répétition différentielle

- Note de bas de page 24 :

-

Un examen plus attentif permet de spécifier davantage les répercussions phénoménologiques du rapport différentiel. En prenant en compte la notion de « résistance » que nous sommes sur le point d’aborder, on peut identifier quatre cas. Le premier cas concerne celui d’une absorption de la différence (c’est-à-dire une adaptation non-consciente réussie) ; la résistance effective est équivalente à la résistance attendue, l’expérience suit son cours. Le deuxième cas relève de la surprise ; cette dernière résulte d’une résistance effective plus forte que la résistance attendue. Le troisième cas concerne un étonnement ; la résistance effective est moins forte que la résistance attendue. Le quatrième et dernier cas, celui qui relève directement du déjà-vu, est celui d’une incohérence expérientielle ; il rend compte d’une absence de résistance. Voir à ce sujet, C. Weiss, Déjà-vu et écologie du sens : de la croyance perceptive à la confiance adaptative, Thèse de doctorat sous la direction de P. Basso Fossali, Université Lyon 2, 2022.

- Note de bas de page 25 :

-

Pour la lectrice ou le lecteur curieux, des développements plus précis sont consultables dans notre mémoire de thèse. C. Weiss, Déjà-vu et écologie du sens : de la croyance perceptive à la confiance adaptative, Thèse de doctorat sous la direction de P. Basso Fossali, Université Lyon 2, 2022.

On en arrive à la question épistémique. Le bénéfice d’une plasticité a également son coût. Si elle offre d’absorber de la différence et de la contingence, elle nous expose également à ses effets d’approximations et, par voie de conséquence, ne peut qu’accroître le risque. En reconnaissant que lorsqu’elle schématise, la mémoire fait nécessairement « preuve » d’imagination, et en gardant bien à l’esprit que l’activité mnésique est constante au cours de l’expérience, on en conclut que l’authenticité du souvenir ne peut qu’y perdre sa totale pertinence judicative. La dimension épistémique du vécu s’en trouve nécessairement déplacée. Elle ne s’associe plus uniquement à la « croyance » – intrinsèque aux productions perceptives du sensible (conscience) – mais également à une « confiance » – intrinsèque aux processus engagés le long d’une adaptation (non-conscience). Il faut alors revenir un instant sur le différentiel entre « attente » et « absence » de différence dont le vécu d’identité reste, comme nous l’indique le déjà-vu, le sentiment d’incohérence expérientielle le plus vif et le plus radical qu’il soit donné de vivre. En faisant court, on peut dire que lorsque « l’attente » de différence est satisfaite, l’expérience suit son cours. En revanche, si cette attente est déçue par le constat d’une absence de différence (un vécu d’identité par exemple), alors la continuité de l’expérience est rompue et l’attention de l’individu est pleinement sollicitée afin de considérer l’état de la situation24. On l’aura compris, ici se jouent tout à la fois, la possibilité d’une adaptation non-consciente (absorption), et la possibilité de signalement d’une incohérence expérientielle (émergence). Si l’on a traité le premier point en insistant sur la plasticité des modèles mnésiques non-conscients – ceux dans lesquels viendront se loger « l’en acte » de l’expérience –, il nous reste à traiter la question épistémique relative au signalement de l’incohérence expérientielle. Cette problématique – que nous ne pouvons aborder ici que de manière superficielle25 – est sous-tendue par deux questions. Celle qui se pose en premier lieu est de savoir comment une attente est rendue possible alors qu’au cours d’une activité non-consciente, aucun contenu transitif n’est a priori disponible pour la construire. La deuxième est de savoir sur quoi se base l’appréhension non-consciente du différentiel entre « différence attendue » et « différence effective », c’est-à-dire un différentiel à l’origine de l’émergence des significations, telles que nous les avons précédemment définies.

Un exemple très modeste permet de desserrer ces deux problèmes. Il s’agit de ce jeu où l’enfant s’amuse à tourner plusieurs fois sur lui-même. Quiconque a eu l’occasion de pratiquer ce petit vertige ludique, n’aura aucun mal à se souvenir qu’après avoir stoppé net la giration, une « résistance » s’absente, une « attente » se trahit et une « illusion » se dissipe. L’attente qui s’est trahie montre qu’une forme de mémoire doit nécessairement projeter vers l’avant le rapport du corps à son entour. On note cependant qu’il s’agit d’une mémoire immédiate puisque ce rapport change sur un laps de temps très court. La résistance qui s’absente montre qu’un aspect moteur est étroitement lié à la dimension épistémique de l’expérience. L’éprouvé d’absence de résistance kinétique est confronté à la sensation de rotation du décor. Enfin, l’illusion qui se dissipe semble indiquer que l’ensemble est régi par une dynamique adaptative en constante activité.

- Note de bas de page 26 :

-

Pour un résumé extrêmement efficace des tournants philosophiques issus d’une réflexion sur la notion de résistance, je me permets de renvoyer à J‑F. Bordron. J‑F. Bordron, Le discours spéculatif : Approche sémiotique, Limoges, Lambert-Lucas, 2016, p. 237. P. Basso Fossali en propose également une version passionnante à l’échelle du sujet discursif. P. Basso Fossali, « Régimes de subjectivité et seuils d’intentionnalité. Résistances, interpositions et ambitions d’une forme de vie », Texto ! Textes et cultures, 25 (1-2), 2019, p. 1-34. J. Fontanille voit également dans la résistance des matières, une segmentation et une régulation rythmique du mouvement. J. Fontanille, Soma et Sema, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, p. 190.

- Note de bas de page 27 :

-

H. Bergson disait très tôt qu’un organisme vivant se distingue de l’objet par sa compétence à retenir (ou à retarder) les forces auxquelles il est soumis. H. Bergson, Matière et mémoire : Essai sur la relation du corps à l’esprit, Paris, Félix Alcan, nouv. éd. Paris, Flammarion, 2012.

Prenons un instant pour examiner cette résistance26 qui semble sous-tendre l’ensemble du dispositif épistémique. On peut raisonnablement partir du principe que l’éprouvé d’une résistance n’est rendu possible que par l’intermédiaire de notre corps. Un corps qui, dans l’entrelacs du corps-objet (Körper) et du corps-vécu (Leib), rend compte d’une structuration dynamique commune entre « inertie-force » d’un côté, et « affectionnant-affecté » de l’autre. L’un comme l’autre, mouvement et affect, « jettent » en avant (inertie-affectionnant) et « rendent » une résistance (force-affecté). Alors que l’on pourrait penser que notre corps est simplement « collé » à « l’entour » et soumis aux variations dynamiques d’un espace physique, on peut finalement affiner en disant que c’est une disposition à la résistance, c’est-à-dire une disposition à tracer des irrégularités dans l’évolution de ces forces, qui en fait, par retour d’incidence, un corps « affectivement soudé » à « l’environnement »27.

- Note de bas de page 28 :

-

Le concept de rythme – en tant que stabilisation momentanée par redondances morphologiques – possède une transversalité épistémologique très étonnante. On peut le retrouver, par exemple, en phénoménologie (dans les « tension-détente-satisfaction » du deuxième Husserl ou via les « métaphores musicales » de Merleau-Ponty), en psychologie (les « fluctuations émotionnelles » ou la « compulsion à la répétition »), en biologie (via le principe « d’homéostasie » ou alors le fonctionnement du « métabolisme »), en neuroscience (les « oscillateurs neuronaux » ou les « patterns » d’activité neuronale) en mécanique (les « frictions » pour son versant rationnelle et « l’énergie libre » pour son versant statistique).

Ces irrégularités qui traversent en permanence le présent vivant – un peu comme le tracé du sismographe court sous son aiguille –, forment des indices moteurs qui sont probablement issus du rapport le plus direct et le plus immédiat qu’un organisme puisse entretenir avec la matière. Mais mieux encore, le présent vivant qui « brasse » continuellement tout ce qui se présente, replie naturellement ces irrégularités sur elles-mêmes et engendre, de ce fait, des répétitions périodiques ; c’est-à-dire des rythmes28.

[…] Husserl thématise dès les années 1904-1905, au contact de Stumpf, une rythmique temporelle inhérente à l’attention, qui reprend les phases initiales du présent vivant en les « matérialisant » en termes de tension (poussée, pulsion, désir), de détente (relâchement) et de satisfaction (de l’intérêt). Cette « rythmisation » n’est en rien mécanique (causale) au sens d’une énergétique (sexuelle) de forces physiques, voire psychiques, comme pourrait le laisser entendre le vocabulaire fechnerien/freudien de la tension et de la détente : il y a là une dynamique de motivations aléatoires et improvisées qui empiètent les unes sur les autres. (Depraz 2014 : 266).

C’est ici que tout se joue puisqu’à suivre E. Husserl – pour qui une rythmique temporelle est inhérente à l’attention – et à croire H. Bergson – pour qui mémoire et mouvement sont indissociables –, on peut penser que ces rythmes générés dans un mouvement permanent de l’affect et de la mémoire au sein du présent vivant, fonctionnent comme des attracteurs mnésiques. Ainsi, en agglomérant des fragments de vécus qui partagent une rythmique commune à celle qui se forme en acte, ces derniers peuvent apporter toutes leurs spécificités sémiotiques afin de projeter des futurs probables et ce, sur la seule base d’une évolution de la résistance entre corps et environnement.

On passe, par degrés insensibles, des souvenirs disposés le long du temps aux mouvements qui en dessinent l’action naissante ou possible dans l’espace. (Bergson 1896 : 121)

Le rythme est donc cette répétition périodique qui attire et organise des contenus mnésiques semblables de telle sorte à pouvoir former une « résistance attendue » ; c’est-à-dire une « attente » de différence » naturellement » spécifiée. Dès lors, le calibre épistémique permettant le repérage intuitif de phénomènes illusoires se trouve dans l’écart qui sépare la « résistance attendue » et la « résistance effective ». Et si l’on revient à l’exemple du vertige ludique, on peut remarquer que c’est bien parce que la résistance ressentie au moment de l’arrêt de la giration n’est pas celle attendue par la projection du rapport devenu progressivement spécifique du corps à son environnement, que le tournoiement de l’entour peut être intuitivement identifié comme un vécu illusoire.

La notion de résistance devient ainsi le fondement d’une sémiotique écologique qui déplace son centre de gravité de la perception à l’adaptation, de la croyance à la confiance. Elle le devient parce qu’elle offre aux adaptations non-conscientes les éléments de sens nécessaires à leur efficacité pragmatique au sein d’un environnement soumis à la contingence. La résistance conditionne tout à la fois un « socle perceptif » (rythmes), un « fond épistémique » (écart de résistance effectives et attendues) et une « motivation de l’initiative » (futurs probables).

Conclusion

Parmi les paradigmes sémiotiques les plus répandus aujourd’hui, le sens semble encore étroitement lié à la notion de système. La ligne conceptuelle du système, « calcul-erreur-résolution », en fait un produit déterministe qui n’englobe pas la spécificité du phénomène de déjà-vu. Le déjà-vu – ce phénomène qui nous fait vivre une identité problématique –, suppose qu’au cours de l’expérience, aucune répétition exacte ne puisse avoir lieu. En outre, la non-conformité d’un résultat attendu (présence de l’identique) provoquerait, non pas une résolution du problème par les ressources du système, mais une remise en question du système par le système lui-même. Lorsque j’éprouve un déjà-vu, avant même de chercher à résoudre le problème, c’est ma propre phénoménalité que je mets en doute. Il ne s’agit pas d’affirmer qu’aucun système ne saurait être « opérant » au sein de nos vies ; la langue, en premier lieu, est là pour nous le rappeler à tout moment. Il s’agit simplement de dire qu’aucun système ne saurait, selon l’enseignement du déjà-vu, « saturer » la vie.

Les quatre heuristiques qui ressortent d’une sémiotique écologique capable de rendre compte d’un phénomène comme le déjà-vu sont les suivantes : (i) une constante présence de mémoires au cours de l’expérience, (ii) une constante prégnance de l’imagination dans les productions mnésiques, (iii) l’importance de la confiance dans la « gestion » et les « formations » de sens, (iv) un différentiel de résistances comme fond épistémique.

- Note de bas de page 29 :

-

Je renvoie pour ce point à C. Paolluci. C. Paolluci, Cognitive Semiotics Integrating Signs, Minds, Meaning and Cognition, Berlin - New York, Springer, 2021, p. 141.

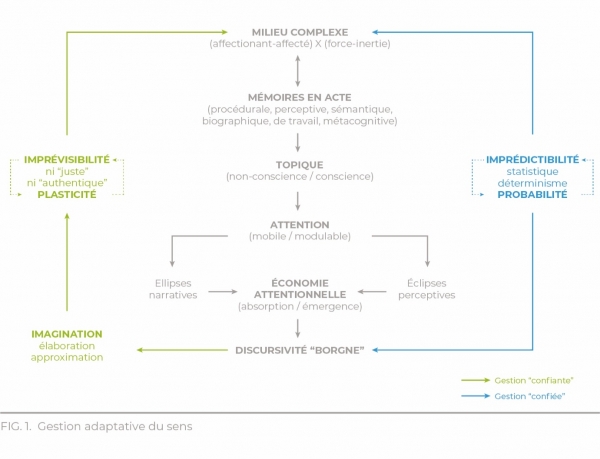

Le premier point concerne la constante présence de mémoires. Nos automatismes, nos savoir-faire et nos habitudes sur lesquels reposent une grande partie de notre expérience quotidienne, en témoignent sans arrêt. Cette constante présence de mémoires permet un montage topique capable d’accueillir une distribution du sens entre plan conscient et plan non-conscient. Le principe en est très simple : ceci qu’une mémoire répète est cela de moins qu’une attention doit considérer. C’est une réponse à un milieu complexe fait de situations multiples à travers lesquelles il nous faut naviguer bien que notre capacité « d’acquisition » et de « gestion » du sens soit relativement restreinte. Notre attention devient alors mobile et modulable. Elle développe une économie dont les deux principales contreparties sont les suivantes. Premièrement, la mobilité qui bascule l’attention d’une situation « à » l’autre, entraîne des « ellipses narratives ». Deuxièmement, la modularité qui répartit l’attention entre une situation « et » l’autre, engendre des « éclipses perceptives ». Dans le cours des choses, « ellipses narratives » et « éclipses perceptives » forment ainsi une discursivité « borgne » qui suppose en retour, que des élaborations puissent être effectuées « en acte ». Les « ellipses narratives » entrainent l’élaboration de scénarios pour « retrouver » le fil du récit. Les « éclipses perceptives » engendrent l’élaboration de diagrammes pour « re-manipuler » un percept29. Nos productions mnésiques, ne sont donc ni « justes » (perceptivement), ni « authentiques » (représentativement) ; nos productions mnésiques sont pénétrées d’imaginations et, bien qu’elles restent efficaces au cours de l’adaptation, elles ne peuvent qu’être « approximatives ». Cette observation renvoie au deuxième point : la constante prégnance d’imagination dans nos productions mnésiques. Ces approximations montrent en quoi les significations relèvent d’une « gestion adaptative » du sens plutôt que d’une « programmation ». Outre cette observation qui interroge une nouvelle fois l’idée d’une saturation de la vie par un système, on remarque que ces approximations ont également leur versant positif. Ce sont elles qui permettent d’obtenir une certaine souplesse quant à l’apport mnésique au cours de l’expérience. En effet, si d’un côté aucun vécu ne peut être identique à un autre et que, de l’autre, la complexité impose une gestion distributive du sens en partie non-consciente, alors une adaptation « efficace » – et, manifestement elle l’est – appelle nécessairement une plasticité. Cela nous mène au troisième point : l’importance de la confiance dans la gestion et les formations de sens. Cette gestion « confiante », recoupe inévitablement la question du « risque » encouru ; c’est-à-dire celui qui met en jeu la vulnérabilité de notre corps et la fragilité de notre organisme alors même que l’on vient d’affirmer que notre expérience repose sur des approximations mnésiques et une inévitable cécité de notre discursivité. La confiance s’impose alors comme cet élément indispensable qui tout à la fois « étaye » (activité mnésique), « motive » (futurs probables) et « tolère » (absorption) nos actes de sorte que, dans ce flux d’imprévisibilité, nous puissions tout de même trouver le moyen de nous adapter. Et on termine avec le quatrième point : un différentiel de résistances comme fond épistémique. En plus de révéler une gestion « confiante » du sens, le déjà-vu en trahit également une gestion « confiée ». Si aucune situation ne peut se donner comme identique, c’est qu’aucune imagination ne saurait saturer le futur. Notre gestion du sens est donc confiée à un devenir où la contingence est partie prenante de toute formation de sens et où le risque fait se côtoyer statistique et déterminisme, possibilité et probabilité. En effet, si nos approximations mnésiques révèlent l’imprévisibilité du sens, leur rapport à l’adaptation nous en révèle « l’imprédictibilité ». Comme nous l’indique le déjà-vu, notre évolution concomitante avec l’environnement implique une « attente » de différence. Elle est irréductible et continuellement renouvelée. Cette « attente » de différence s’établit depuis une spécification de résistances motrices, obtenues au travers d’un mouvement qui soude affect, mémoires et environnement. Ainsi, une « résistance attendue » peut-être confrontée « en acte » à une « résistance effective », et l’étalon judicatif sur lequel nous nous reposons pour détecter nos travers adaptatifs, trouve son extrême limite dans l’éprouvé d’une absence de résistance ; celle-là même qui fait émerger le sentiment de déjà-vu.

En extrême résumé, on peut dire que, dans un paradigme écologique, si la plasticité « répond à » et « répond de » l’imprévisibilité du sens, et que, la probabilité « répond à » et « répond de » son imprédictibilité, alors les significations peuvent être vues comme l’excédent d’un processus adaptatif continu qui, dans l’entrelacs du conscient et du non-conscient, sur fond d’imprédictibilité, cherche à réduire l’imprévisibilité.

L’ensemble de ces remarques peuvent être synthétisées sur le schéma suivant :