Le carré pathémique de l’identité discursive The pathemic square of discursive identity

Mohammed Labiade

Université Mohamed Ier, Oujda (Maroc)

En tant qu’outil d’analyse, certes non définitivement épuisé mais relativement opératoire, le carré sémiotique explicite la production du sens sur les plans de l’expression et du contenu. De Greimas à Coquet, le carré aristotélicien de la logique modale sous l’effet des concepts de modalité et d’identité bascule de la phorie au pathos. Le carré relatif à la phorie proposé pour étudier la compétence du sujet a été augmenté dans notre essai par un carré pathémique pour relever les rapports de sympathie ou d’antipathie entre les identités en interaction. Il caractérise la performance du sujet et non sa compétence. Dans le même esprit critique entamé par J. Petitot, c’est vrai moins pointilleux dans notre cas, nous souhaitons qu’un réexamen des priorités des différents modèles de carrés sémiotiques proposés jusqu’à nos jours puissent contribuer à l’interminable projet de la construction du sens.

As an analytical tool –not definitively exhausted, admittedly, but relatively operative– the semiotic square explains the production of meaning in terms of expression and content. From Greimas to Coquet, the Aristotelian square of modal logic, under the influence of the concepts of modality and identity, shifts from phoria to pathos. The phoria square proposed to study the subject’s competence has been augmented in our essay by a pathos square to identify the relations of sympathy or antipathy between interacting identities. It characterizes the subject’s performance, not his or her competence. In the same critical spirit initiated by J. Petitot, albeit less fastidious in our case, we hope that a re-examination of the priorities of the various models of semiotic squares proposed to date will contribute to the never-ending project of meaning construction.

Index

Mots-clés : carré sémiotique, catégories, complexe, identité discursive, modalité

Keywords : categories, complex, discursive identity, modality, square

Auteurs cités : Sémir BADIR, Émile BENVENISTE, Jean-Claude COQUET, Joseph COURTÉS, Jacques FONTANILLE, Algirdas J. GREIMAS, Claude LÉVI-STRAUSS, Jean PETITOT, Paul RICŒUR

Introduction

La sémiotique appliquée à l’analyse de discours ne se contente pas des recherches purement théoriques. Une théorie est toujours orientée vers un objet… ou vers un sujet. Quand elle se réduit à des spéculations strictement théoriques, elle finit par devenir une simple vue d’esprit. Lorsqu’elle n’est pas opérationnelle, elle ne dure que le temps de son exposition. Aussi sans instruments d’opérationnalisation, une théorie n’a pas lieu d’être. Certes il ne s’agit pas de se fermer sur soi-même ni de s’interdire les mines du savoir humain. On reconnaît qu’il est enrichissant et même vital d’explorer tous les univers possibles pour alimenter son propre savoir, élargir ses étendues, conquérir des espaces plus larges et ouvrir des horizons inattendus.

Au risque d’être trop scolaire, nous ne débattrons pas de la légitimité du carré sémiotique (Petitot 1977), mais nous discuterons de son utilisation, de sa portée, et parlerons de son utilité dans l’analyse du discours. Quelle importance peut-on accorder à cette représentation géométrique qui a fait fortune de Greimas à Coquet mais qui tend à se diluer dans le tumulte des différentes théories ?

Un carré sémiotique est à la fois un révélateur de l’être du sujet et du sens de l’être du monde conçu ou perçu par le sujet. Il s’avère un outil très opérationnel puisqu’il peut supporter les différentes approches, malgré leur apparente contradiction, et permet de révéler l’organisation des structures narratives et discursives dans un produit donné. Nous verrons succinctement les étapes de son apparition qui a marqué une période limitée à la grammaire narrative. Nous discuterons également sa transplantation dans le domaine discursif pour mettre en avant sa possible extension à des catégories qui relèvent du psychologique, du social ou de l’anthropologique mais qui versent toujours dans l’analyse du discours. Le discours est un corpus qui est considéré à la fois en tant qu’un plan clos et sui generis, et un intertexte où plusieurs voix se superposent et se confondent et qu’il faudrait absolument démêler. Il est le domaine d’une projection du sujet et de son identité à travers la modalité ontologique de l’être en tant que modalité génératrice des autres modalités.

Le fameux hic et nunc correspond au « cela est… (ici) maintenant », données situationnelles encadrant tout acte discursif. C’est un acte construit autour du verbe être prédiqué à un sujet énonçant. Le morphème être caractérise toute énonciation et tout énoncé, « […] le verbe d’existence a, entre tous les verbes, le privilège d’être présent dans un énoncé où il ne figure pas » (Benveniste 1966 : 152). Latent ou patent, il est le lieu par excellence de l’expression de l’identité du sujet énonçant : « La forme peut être absente, mais la fonction subsiste. » (Coquet 2007 : 28)

- Note de bas de page 1 :

-

Pour Saint Augustin par exemple le futur et le passé sont des modes du présent malgré les nombreuses expressions du temps linguistique. Également pour Guillaume… et Culioli dans sa distinction entre repère fictif et repère translaté par rapport au présent …

L’identité est à la fois l’être et le non-être, le même et le différent. Être est ainsi le lieu de jonction de la modalité et de l’identité. La modalité exprimée par le verbe être (ou paraître) et son privatif le non-être constitue dans un espace discursif le noyau d’où dérivent les autres modalités. Le discours est un être au présent. C’est un espace qui renvoie à une durée vécue. Le temps discursif est essentiellement qualitatif. Il a cette particularité de signifier surtout l’espace puisqu’il est mesuré et conçu sous forme de distance spatiale comme le démontre Bergson à propos du temps physique conventionnel (1989 : 17). En effet les aiguilles d’une horloge parcourent une distance entre deux bornes prédéfinies dans l’espace pour mesurer le temps. Également dans un discours, le repère fictif, au passé ou au futur, crée l’impression de vivre un autre temps que celui du présent de la parole1.

De l’utilité du carré logique

S’agit-il d’une simple figure géométrique fantaisiste aux quatre points équidistants (parfois dessiné négligemment plutôt comme rectangle) où on représente d’abord deux contraires puis on dérive deux subcontraires pour en déduire finalement les métatermes suivant les rapports de complémentarité, de réciprocité, d’implication ? Le sens résulte alors des rapports de positions contrastives ou complémentaires. À l’exemple des métaphores saussuriennes comme celle du jeu des échecs ou de la tige d’un végétal, le sens d’un texte est d’abord la mise en rapport de l’ensemble des combinaisons possibles des isotopies échangées par les partenaires discursifs je/tu.

La logique actuelle de toute interprétation d’un texte à analyser est de ramener toute production discursive à la situation de communication Sit0 : (S0,t0) qui correspond au contexte linguistique ou extra linguistique, et démêlant les composantes actancielles de l’appareil formel de l’énonciation à savoir locuteur, allocutaire et délocuté. La représentation schématique sous forme de carré exprime essentiellement des rapports (réconciliation ou alternance des contraires, complémentarité ou rapports conflictuels, unité ou scission, jonction ou disjonction etc.) qui déterminent des positions sémiotiques. Il n’est plus question de reproduire la logique du carré aristotélicien, ni les carrés complexes proposés après Greimas, et moins encore de tenter de ressusciter les grands débats qui ont accompagné son utilisation et les applications qui ont été faites, ou encore de soulever les apories entre opposition logique, opposition privative et opposition qualitative. Cependant nous estimons que la mise en relation des termes et pôles interdépendants en structure profonde nous permettra de rendre compte non seulement des structures narratives mais aussi et surtout des structures énonciatives à l’œuvre pour reconstituer le sens du discours à analyser. Afin de déduire un micro-univers d’une unité de sens il faut dépasser la catégorie sémique binaire je/tu. Pour plusieurs théoriciens le carré sémiotique permet de sortir des positions et postures binaires pour envisager d’autres termes sous les différents rapports déployant d’autres univers de significations. C’est donc une forme logique essentielle au parcours du sens qui permet d’aller au-delà du dualisme pour relever des rapports plus complexes et plus instructifs. C’est en effet une représentation qui organise les interactions et nous autorise à relever les stratégies sous-jacentes. C’est donc un moyen stable d’analyse et de description des objets dynamiques qui légitime une conception relationnelle du sens.

[la pensée catégorielle]…demeure déterminante, non plus au sens où elle pourrait prétendre rendre raison de la réalité mais au sens où, immanente, elle reste structurante de la production discursive. (Petitot 1977 : 349).

Restituant la structure profonde d’un univers sémantique donné, le carré sémiotique « fournit un modèle sémiotique approprié pour rendre compte des premières articulations du sens à l’intérieur d’un micro-univers sémantique » (Greimas 1970 : 161, cité par Petitot 1977 : 356). En d’autres termes, il résume les interdépendances et restitue les interrelations, que ce soient des implications (sous forme de complémentarité ou de contradictions réversibles), ou oppositions avec exclusion réciproques ou non. Quoique les grands problèmes soulevés par les chercheurs spécialistes entre logique et sémiotique, analyse et interprétation, posent des difficultés logiques assez complexes susceptibles de disqualifier son utilisation :

On peut donc soit le considérer comme un acquis et axer son intérêt sur les développements multiples qu’il autorise, soit faire de son évidence le titre d’un problème et radicaliser – en vue d’une opération élucidante – la question de son être-formel réel. (Petitot 1977 : 356).

Nous considérons le carré sémiotique à quelque niveau qu’on l’applique comme un acquis comme le soutient Petitot. Plus que comme un modèle de pensée préétabli, c’est un « outil très prisé des sémiologues et sémioticiens ». Forme canonique, il représente un principe sémiotique linguistique universel. C’est le « premier noyau d’une morphologie élémentaire », « instance taxinomique première à partir de laquelle peuvent être articulés et manifestés, sur le mode statique, les systèmes de valeurs ou axiologies, et les procès de création de valeurs récurrentes ou idéologies » (Greimas 1970 : 163). Par sa forme logique il détermine le statut général du dispositif objectivant des réseaux de sens. « Le carré sémiotique cristallise le travail de pensée par lequel un arbre s’est transformé en réseau » (Badir 2014).

- Note de bas de page 2 :

-

Courtés (1991 : 152) le définit comme la présentation visuelle de l’articulation d’une opposition.

Basé sur le principe saussurien qu’il n’y a de sens que dans la différence puisque « le mécanisme linguistique roule tout entier sur des identités et des différences » (Saussure, 1916 : 151) et sur la conviction de Hjelmslev (1943/1968) que la langue est un système de relations et non un système de signes, (cités par Floch 1985 et aussi 1989), le carré sémiotique restitue les termes et les rapports entre ses termes ou métatermes. Il s’agit de relever, selon une perspective structuraliste immanentiste puis transcendante phénoménologiste, les intersections de relations afférentes à une catégorie sémantique donnée pour déconstruire les structures du sens qui sous-tendent le texte étudié. « Le carré sémiotique2 est la représentation visuelle des relations qu’entretiennent les traits distinctifs qui constituent une même catégorie sémantique, une même structure » (Greimas et Courtés 1993 : 29), celle-ci organise le sens sous-jacent au produit analysé.

Réfléchir en termes de rapports statiques universels représentés sous forme de carré nous permettra de rendre compte des relations immédiates qui se tissent lors d’un discours. Dès qu’il parle, l’être- sujet s’érige en une instance, s’approprie le langage. Il s’inscrit dans son discours par le langage et entreprend un programme de production de sens et d’identification. Tout sujet est un actant qui accomplit un programme discursif. Il se définit par rapport à un objet qui délimite son parcours et préfigure son identité : « L’actant peut être conçu comme celui qui accomplit ou qui subit l’acte, indépendant de toute autre détermination » (Greimas et Courtés 1993 : 3).

Dans notre perspective, qui s’inscrit dans le cadre d’une sémiotique subjectale dans la lignée de Coquet, l’acte accompli par un actant sujet est le discours produit. Le sujet énonçant agit en parlant ou on le fait agir en lui déléguant la parole. Il s’agit de faire ou de le faire faire. Il parle ou on le fait parler. La parole, généralement transcrite pour l’analyse, à un effet réflexif. L’auteur s’énonce en énonçant ou en faisant énoncer quelqu’un ou quelque chose à propos de quelque chose ou de quelqu’un. La modalité ontologique est à l’origine de l’effet spéculaire du langage qui lui est inhérent. Ainsi tout discours proféré constitue un parcours qui permet la jonction du sujet à son objet de valeur. L’objet de valeur « […] se définit alors comme le lieu d’investissement des valeurs (ou des déterminations) avec lesquelles le sujet est conjoint ou disjoint » (Greimas ; Courtés 1993 : 259). Le lieu d’investissement de ces valeurs et de ces déterminations définit la modalisation. Celle-ci caractérise le rapport de conjonction ou de disjonction entre le sujet et l’objet.

Bref, le langage permet de dire l’être du sujet et le rôle de l’analyse est d’étudier cette mise en existence par le discours entretenu. Dans notre contexte, nous préférons adopter le concept d’une identité discursive au lieu de la réduire à une identité narrative dans la mesure où tout récit de soi est finalement un discours. Le sujet discoureur inaugure un univers de sens où des structures sous-jacentes de catégories universelles sont déployées consciemment ou inconsciemment comme c’est le cas dans la plupart des prises de parole spontanées. Il s’agit de catégories théoriquement constantes qui structurent une texture discursive quelconque, la traversent de bout en bout et l’expliquent dans son organisation profonde. Il est entendu que la forme du carré nous permet de représenter et d’envisager les différents rapports des composantes de l’identité (notion essentiellement incontrôlable puisque indéfiniment variable et interminablement décomposable) de manière plus statique et plus efficace.

En tant qu’instrument d’analyse au même titre que les modèles morphologiques des schémas narratifs ou des fonctions narratives… le carré des modalités narratives et discursives, particulièrement celui de l’identité ou encore celui de la véridiction, représente un outil efficace pour délimiter une séquence et classer les isotopies dominantes afin d’étudier le fonctionnement d’un discours ou d’en dégager la teneur sémantique. Il est question surtout d’un outil en même temps stable et dynamique. L’analyste passe de la binarité à la complexité systémique puisqu’il lui permet de procéder à une approche complexe à la fois immanente et transcendante, discontinue et continue, paradigmatique et syntagmatique, inductive et déductive… démarche vertigineuse qui rend compte du sens dans sa succession et dans sa simultanéité.

Carré des modalités discursives

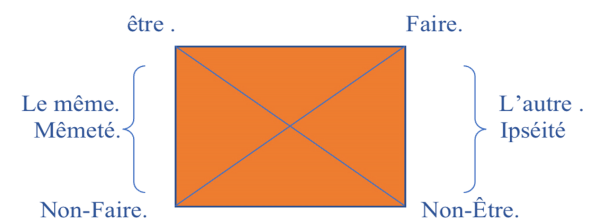

Avant d’approfondir l’analyse des structures narratives pour relever la compétence, Greimas relève les modalités actualisantes relatives à la performance sous forme d’un carré de l’être et du faire :

Figure 1. Carré du sujet sémiotique

La figure en carré permet alors de mettre en avant la distinction essentielle entre un sujet de droit et un sujet de quête afin d’examiner les configurations de l’être en transformation. Par le faire discursif le sujet sémiotique, être discursif, se transforme. Lors d’un acte de parole, le même par objectivation de soi dans son énonciation, devient un autre ; la mêmeté se métamorphose en ipséité au fil du discours proféré. Le faire comprend toutes les combinaisons des modalités propres à définir l’identité du sujet sémiotique au cours de son expansion discursive : avoir, faire être, avoir être… et ses manifestations en pouvoir, en devoir et en savoir. Se doter d’une qualité… ou d’un pouvoir présuppose un faire qui s’exécute au fil du discours entrepris et transforme le je initial en un autre. La rection des deux modalités actualisantes de l’être et du faire se fait dans les deux sens. L’état régit le faire et le faire régit l’état. Donc un récit minimal, séquence narrative ou discursive, correspond à un changement évolutif d’états relatifs à l’identité du sujet énonçant. Des avatars du sujet discoureur en construction et en altération se déroulent au fil des énoncés qui s’enchaînent linéairement.

En somme, l’identité d’un sujet n’est jamais fixe ou figée puisque son image se développe le long du discours sous forme de représentations transitoires et jamais définitives. L’état et l’action définissent les configurations de l’être dérivées des différentes manifestations de la modalité ontique (le morphème être). Le statut actantiel se développe selon les deux perspectives syntagmatique et paradigmatique où l’identité de l’être-sujet emprunte le profil soit d’un sujet de quête sur l’axe des variables, soit d’un sujet de droit sur l’axe des invariables.

Les deux configurations, paradigmatique et syntagmatique, sont dialectiques et non à sens unique. Elles représentent littéralement la performance et la compétence. Quoique Greimas soutient que « […] la performance présuppos[e] la compétence, mais non inversement » (1976 : 93). La performance, puisqu’elle sert de base pour de nouvelles configurations, développe la compétence. Elle n’est pas statique ni définitivement figée. En actualisant les compétences lors de son exécution, elle évolue le long du discours entrepris. L’invariance du sujet est évanescente au fil des énoncés. De ce fait, la compétence présuppose aussi la performance, autrement elle demeure virtuelle et donc irréalisable.

Dans une perspective qui entreprend d’étudier l’identité discursive telle que proposée par la sémiotique subjectale, cette double configuration de la compétence et de la performance recouvre intégralement l’idem et l’ipse (Ricœur 1990). L’être ou l’état et le faire ou l’action, reconstituent dans une évolution dialectique le parcours sémiotique du sujet énonçant.

Afin de donner une représentation plus abstraite de ces deux énoncés, on peut désigner le prédicat « faire » comme la fonction nommée /transformation/ et le prédicat « être » comme la fonction /jonction/, nous assure Greimas (ibid. : 91).

Or toute transformation s’achève sur une disjonction, et tout état prédispose à une transformation. Un déséquilibre réajusté appelle un rééquilibre projeté. Une existence potentielle par la force est la condition nécessaire à la réalisation d’une existence actuelle par l’acte. Acte et état, performance et compétence, idem et ipséité sont forcément réversibles, l’une des deux situations prédispose à l’autre. Elles sont en évolution dialectique infinie ]transformation + jonction[. C’est pourquoi un discours forme un palimpseste qui retient en rémanence des structures sémantiques stratifiées.

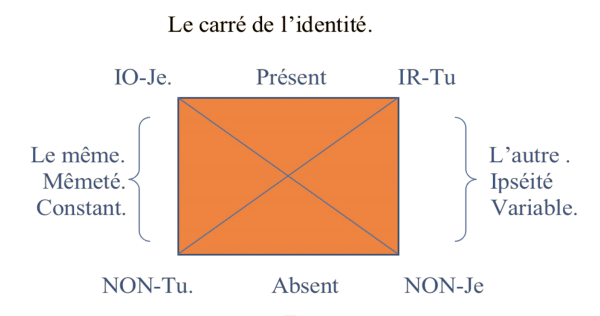

Du point de vue du sujet parlant, qu’il soit « homo narrans » ou « homo loquens », plusieurs carrés sémiotiques sont possibles selon qu’on se place dans la visée des structures discursives ou celle des structures narratives. Ils peuvent être appliqués à plusieurs niveaux de signification : nous retiendrons successivement le niveau des instances selon le carré de l’identité, puis celui de l’être ou le carré ontologique et enfin celui du paraître ou le carré aléthique dit aussi de véridiction. Toutes ces catégories nécessaires à notre proposition du nouveau carré pathémique « sympathie/antipathie » seront dérivées du carré extensible suivant :

Figure 2. Carré de l’identité ou de l’altérité

Une telle schématisation est censée rendre compte de l’opposition entre identité constante ou sujet figé et identité variable ou sujet en procès selon les deux visées paradigmatique et syntagmatique. Aussi les énoncés sont-ils analysés selon le degré de subjectivité qu’ils renferment ; forte avec “je” ou faible quand le “je” se dissimule derrière “il” sur le carré proposé par Fontanille (1985 : 191) :

On posera objectivité/subjectivité comme des contraires, qui se présupposent réciproquement, et embrayage/débrayage comme des contradictoires, fondés sur « conjonction/disjonction ».

Dans le but d’étudier l’identité discursive, le carré de l’identité ou de l’altérité s’avère utile pour considérer les interdépendances entre pronoms d’énonciation tels qu’ils sont proposés par Coquet afin de pouvoir structurer les manifestations de l’être et la production du sens chez l’instance source ou sa reconstitution chez l’instance finale. L’analyse instancielle est donc une nécessité dans la mesure où elle permet d’examiner de plus près l’état et la transformation du moi et de l’autre et ou de l’absent dans un discours donné.

Le « je » est un « tu » quand il s’altère. Il devient un autre par la parole, se décentralise par une expansion de son rôle de foyer de discours. Il est aussi susceptible de devenir un « il » ou un élément du « on ». Le sujet énonçant s’énonce et effectue par sa projection une objectivation de soi. Sa présence, sa subjectivité hante son discours et devient successivement un « tu » ou un « il » ou encore un « nous » objet du discours entretenu. L’univers discursif s’organise autour de l’isotopie énonciative ramenée au « je » centre et source de la parole. Benveniste fonde son appareil formel sur la distribution des pronoms personnels dans la conjugaison de l’arabe qui rend compte de ce rapport ternaire entre le couple des personnes de l’inter locution par rapport à un tiers délocuté :

[…] on pourra partir des définitions que les grammairiens arabes emploient. Pour eux, la première personne est al-mutakallimu, « celui qui parle » ; la deuxième al-muẖâtabu, « celui à qui on s’adresse » ; mais la troisième est al-ɣa :ibu, « celui qui est absent ». Dans ces dénominations se trouve impliquée une notion juste des rapports entre les personnes ; juste surtout en ce qu’elle révèle la disparité entre la 3e personne et les deux premières. Contrairement à ce que notre terminologie ferait croire, elles ne sont pas homogènes. C’est ce qu’il faut d ‘abord mettre en lumière. (Benveniste 1966 : 228)

L’absent est un objet du discours tant qu’il n’émerge pas de son absence de l’interlocution. Ce qui justifie d’ailleurs les désignations des pronoms de l’interlocution dans la TOE (Culioli 1990/2000) ; le sujet, en s’appropriant le discours effectue par le même acte des opérations d’identification, de localisation abstraite de l’autre (moi) et de différenciation ou de rupture par rapport à l’absent. Les opérations énonciatives sont supportées par des relations de prédication autour de la modalité de l’être.

Le travail d’objectivation se double d’un effet de subjectivation. À travers les processus réversibles de reproduction et de reconstitution, l’instance d’origine se révèle, selon qu’elle se dissimule ou dévoile son être. Il devient d’abord successivement puis simultanément un » je », un « il », un « tu » puis redevient « je ». Le processus d’objectivation- subjectivation par principe infini se déroule le temps que dure un discours ou un être discursif. C’est ainsi qu’au fil du discours oral ou écrit, des identités de l’être énonçant se développent, s’altèrent ou se reconstituent.

Reprenant l’énoncé de Benveniste, Coquet définit l’œuvre comme une toile où se dessinent, se forment ou se déforment les reconfigurations de l’être écrivant :

L’écrivain (l’auteur, instance d’origine), en « s’énonçant », acte fondamentale du processus de signification, nous fait connaître « la personne », réalité première. Il donne ensuite la parole à des « individus », instances projetées, qui re-produisent le même schéma : devenus à leur tour instances d’origine, ils « s’énoncent » et font d’autres s’énoncer. Ainsi se succèdent « narrateurs » et « personnages ». C’est cet ensemble, appelé communément « l’œuvre », que saisi le lecteur, instance de réception. (Coquet 2007 : 76).

L’œuvre est alors une révélation de l’écrivain à l’intention d’une instance réceptrice finale appelée à faire le travail de reconstitution de ces identités discursives en expansion discursive. Il aurait suffi de dire « je » pour inaugurer une transformation. Selon Kant (1798/2008 : Livre1. §1), dire je est une manifestation de l’entendement puisqu’il correspond à une prise de la conscience de soi. Se poser en tant que sujet c’est effectuer une transformation et l’affirmer de telle sorte qu’elle soit reconnue tout en assurant une permanence de soi le long de son discours. S’approprier le « je » et se poser en ego c’est aussi se considérer comme objet (Ricoeur 1990 : 69 et Coquet 2007 : 11).). Tout discours est finalement un programme d’identification qui remplit une fonction sui-référentielle. Chaque état actuel du sujet en transformation potentielle représente une séquence narrative ou discursive minimale.

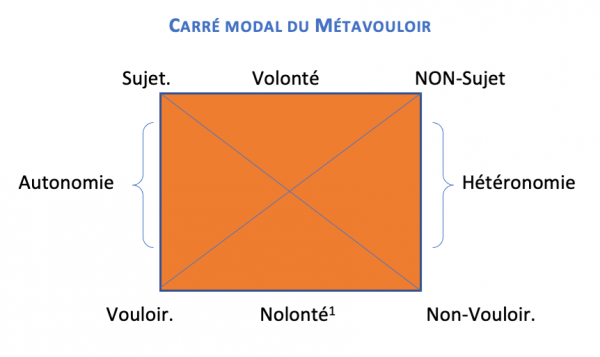

La distinction entre sujet/non-sujet ou sujet-objet, ou encore quasi-sujet dépend comme le précise Coquet, de la volonté posée ou supposée lors de la prise de parole par un sujet énonçant. Une variété de sujets s’intercalent entre le moi profond ou privé et le moi controuvé ou collectif. De ce fait, la distance est infime entre le « je » et le « il » puisque par projection discursive le « je » devient « il » ou vice versa. Le sujet modalisé selon le vouloir sous le régime de l’autonomie et le non-sujet modalisé selon le non-vouloir sous le régime de l’hétéronomie peuvent être restitués par le carré modal du méta-vouloir :

Figure 3. Carré du méta-vouloir

- Note de bas de page 3 :

-

« Le terme signifie une volonté négative et non une absence de volonté, “volonté de ne pas”… ». Note 1 de A. Sorosina, p. 108. Jankélévitch, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux. Chap. I. p 109. « Ce n’est pas la volonté qui est contradictoire ce sont les choses voulues qui se contredisent […]. Veut et ne veut pas, veut ce qu’il ne veut pas et ne veut pas ce qu’il veut […] il veut, en quelque sorte d’une volonté voulante assez analogue à la haine amoureuse ».

Féminin n’est pas toujours l’opposé du masculin. C’est parfois son complément même si les deux entités sont marquées. Ce n’est pas tout-à-fait non plus son privatif. Une logique univoque, formelle et formaliste ne pourra rendre compte des disparités naturelles ou présupposées des deux termes opposés. C’est ainsi que parfois l’absence de volonté est une nolonté comme le précise Jankélévitch3. Le non-vouloir est en fait un non-être puisqu’il refuse de participer aux événements du monde (Coquet 1997 : 8). Le « je » est, et le “je” n’est pas ou est rien s’opposent à non-je. Le sujet doté de jugement imposant son identité, la posant ou la supprimant est toujours un sujet différent du non-sujet. Ces trois états du sujet constituent un seul terme du carré de l’identité (ou de l’altérité) qui s’oppose au second terme non-je ou non-sujet différent de l’« être rien » (controverse de Coquet et Greimas).

Il reste pourtant vrai qu’un actant ne se définit que par rapport à un objet de valeur qui détermine son parcours. En fait, il serait inutile, voire absurde de vouloir définir un sujet indépendamment de son rapport à soi considéré comme un autre (avec son état ou son acte) ou à un autre. La jonction ou la disjonction avec l’objet de valeur est le résultat d’une transformation de l’identité discursive dans son discours au cours de l’énonciation.

Le carré pathémique dérivé du carré extensible de l’identité

Poser son identité c’est aussi poser l’identité de l’autre. Le « je » présuppose le « tu ». Dans un acte de discours, l’un présuppose l’autre et ne saurait exister tout seul. Une interdépendance qui affirme une présence et réclame une reconnaissance de part et d’autre (Coquet 1984 : 19). L’affirmation de soi implique aussi (et du même coup) l’affirmation de l’autre. Le sujet ne peut s’ériger en instance énonçante qu’en s’énonçant ou en énonçant son partenaire discursif même représentant un protagoniste adversaire à éliminer absolument.

L’identité discursive en question prend la forme d’un sujet énonçant qui effectue son inscription sous une modalité permettant un embrayage dans le discours. L’acte de conversion de la langue en discours permet à l’instance d’origine directement ou par l’intermédiaire des instances mises en scène dans son discours de construire un discours matrice et une identité enchâssante à partir des discours enchâssés et des identités imbriquées. Structure qui reflète la complexité du discours écrit surtout, signe fractal d’une identité si complexe : celle de l’instance source polyphonique, multiplexe et composite.

On ne l’aura jamais dit assez, une identité quelconque, qu’elle soit discursive, sémiotique, sociale, biologique ou autre… n’existe jamais toute seule. Elle n’existe que par rapport à une autre identité/altérité, autrement on ne saurait en parler. » Moi » n’est possible que face à un « Toi ». L’absence catégorique de l’un est absence absolue de l’autre. Le discours est alors impossible d’où le second rapport non-moi implique le non-toi que nous avons représenté plus haut par le carré de l’identité. L’identité est d’abord une altérité, c’est-à-dire une différence puis une ressemblance ou une ipséité puis une mêmeté qui consiste à se reconnaître dans son acte.

Dans la vie courante, éliminer l’autre consiste à nier son être, le reléguer dans le domaine de l’absence qui peut prendre plusieurs formes : simplement l’ignorer, le substituer et au plus haut degré l’exterminer. Alors que le préserver consiste à le protéger, le rendre présent même absent et ceci peut prendre aussi plusieurs formes : prononcer son nom jusqu’à l’obsession, le représenter par les projections de l’imagination ou le convoquer par les souvenirs et au plus haut degré s’effacer jusqu’à l’auto-extermination pour permettre sa présence pleine. Ces deux comportements : l’extermination de l’autre ou l’auto-extermination correspondent à deux comportements qui structurent quasiment tous les rapports humains : aimer et tuer. Deux tendances extrêmes qui consistent à s’anéantir et/ ou anéantir l’autre. La négation de soi et la négation de l’autre représentent deux attitudes oxymoriques et ambivalentes : un amour de l’autre à la folie ; le sujet subjugué par la passion amoureuse désire être l’autre, puis une haine excessive obsessionnelle qui l’éloigne de l’autre. Le sujet adore/déteste l’autre et impose son identité à tel point qu’il assimile les différences de l’autre jusqu’au cannibalisme intégral ou symbolique. Avec cette précision vérifiable dans les deux cas : l’autre est d’abord l’autre moi.

On peut déduire de ce point de vue que l’élimination de l’un engendre inévitablement l’élimination de l’autre et par conséquent l’impossibilité ou l’absence de tout discours qui a pour fonction première de préserver le rapport identitaire entre les partenaires discursifs. Interrompre un discours équivaut à éliminer le rapport humain entre je/tu. D’autres rapports s’établiront ainsi en succédané à ce rapport primordial et vital. L’absence de communication engendre la mise en place d’une communication douce (silencieuse) ou brutale, kinésique, mimogestuelle, iconique, sonore ou autre… Mais dans le cas extrême, c’est-à-dire dans la situation où elle serait impossible, l’acte de parole est remplacé par un acte de violence qui touche le corps (de soi ou de l’autre) et non seulement l’esprit des partenaires discursifs. Le crime de L’Étranger d’Albert Camus face à l’Arabe a été souvent expliqué par l’impossibilité d’une communication verbale. La violence remplit le vide et tente de rétablir la rupture de communication verbale par une rupture physique qui s’exprime par un élan négatif vers l’autre. Ne plus pouvoir aller vers l’autre de façon symbolique, en l’occurrence par la parole, favorise la tentation d’une union violente comme dans le cas du cannibalisme alimentaire. La violence physique est une communication par d’autres moyens moins élaborés.

Comment peut-on tuer par amour ? Ou aimer jusqu’à tuer et raffoler du corps de l’autre ? Le sujet manifeste une ambivalence comportementale selon les degrés du pouvoir ou du savoir qui consistent à imposer un être ou un non-être aux autres. Une alternative qui s’étend nécessairement entre deux bornes extrêmes ; l’affirmation exagérée de soi et la perte de toute identité. Toute affirmation outrancière est un intégrisme identitaire et le sujet de “l’être rien” consistant en une infirmation de soi est une désintégration ou une perte totale de l’identité. Égoïsme extrême ou altruisme excessif correspondent à deux attitudes antagonistes : l’amour s’exprime par une négation de soi pour affirmer l’autre mais il aboutit progressivement et paradoxalement à la négation de l’être aimé. La guerre vise la négation de l’autre pour s’affirmer mais, avec le temps et contre toute attente, le moi réalise sa propre perte. Des fois on est l’ange exterminateur de l’être le plus cher et d’autres fois on est l’ange gardien de son pire ennemi. Dans leurs rapports réciproques, le moi et l’autre sont proportionnellement fortifiés / consommés l’un au profit de l’autre. En fait, la dégradation ou l’amélioration caractérisent le parcours sémiotique qui sépare les deux protagonistes.

L’identité se définit donc entre deux attitudes, une attitude répulsive exclusive et une attitude extensive inclusive de l’égo. Ces deux tendances sont extrémistes puisque éliminatrices des différences de la mêmeté et exterminatrices des ressemblances à l’altérité. Le non-être-moi présuppose le non-être toi/il. Rapport quand il n’est pas inclusif, il devient exclusif. Amie ou ennemie, bienveillante ou hostile, la figure de l’autre est indispensable pour que le « je » puisse exister. Je ne suis pas-X équivaut à un refus de l’altérité, à tout ce qui n’est pas moi. L’autre, exclu puisque externe et étranger au moi est nécessaire à mon être et à mon non-être.

Freud emprunte les concepts d’éros et de thanatos pour désigner les pulsions de vie et les pulsions de mort du sujet. Autrement dit de l’être ou du non-être. Appliqués à la dynamique des groupes, ces concepts expliquent les rassemblements, les ralliements et les déliaisons ou les désagrégations des sociétés humaines. Ces deux pulsions sont constamment en opposition. Éros est la pulsion d’autoconservation, celle du thanatos est destructive. La conscience de ces deux tendances amphiboliques et antagonistes... affecte notre esprit et notre corps et plus particulièrement notre comportement à l’égard de l’autre.

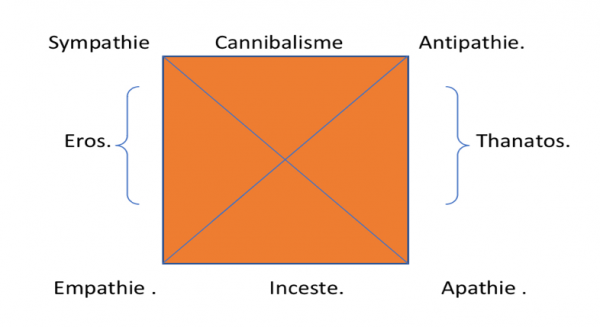

L’Éros et le thanatos, substituts parfaits remplaçant respectivement la vie et la mort, représentent deux catégories qui règlent le sens et le déroulement des identités dans un discours. Un sujet peut entretenir des rapports différents avec ceux qui l’entourent selon les deux paradigmes de la nature et de la culture. Il est le pivot des relations naturelles ou culturelles qui font que l’un agit en harmonie ou contre tous et que tous agissent en harmonie ou contre l’un. L’identité est altruiste ou égoïste, sociale ou privée, dissimulée ou apparente… suivant le degré d’implication de l’individu, homme ou femme avec le groupe social dont il fait partie. Deux positions extrêmes sont susceptibles d’émerger lors de l’analyse d’un discours : l’un pour/contre tous et tous pour/contre l’un. Dans notre cas, il n’est plus question de parler de phorie. L’euphorie et son privatif la dysphorie propres aux structures narratives sont remplacées par sympathie et son privatif antipathie mieux adaptées à l’analyse des structures discursives. Le carré pathémique concerne donc des catégories anthropologiques pathémiques essentiellement discursives. Il restitue la mécanique identitaire à l’œuvre dans un discours quelconque :

Figure 4. Parcours pathémique

Ces catégories dérivées du couple sympathie/antipathie génèrent les parcours pathémiques des sujets qui se profilent en tant qu’êtres discursifs : Un sujet non sympathique et non antipathique devient apathique alors qu’un sujet non antipathique mais sympathique devient empathique. L’identité se situe généralement entre ces deux pôles extrêmes et les deux pôles qui en dérivent. Ce sont deux extrémités essentielles pour rendre compte des interactions qui interviennent pour déterminer l’évolution des différentes identités en procès au fil d’un discours :

-

Identités sympathiques :

L’identité consiste en une affirmation de l’être de l’autre contre son propre être. La tentation sacrificielle ou même suicidaire, altruisme, amour fusionnel, mystique, ou tout amour véritable présupposent une consommation de son être à soi au profit de l’autre au nom de la vie. L’attitude sympathique est généralement suscitée par un sentiment de ressemblance. La mêmeté, même superficielle, est convoquée plus que l’altérité. La dissemblance est neutralisée par la complémentarité. -

Identités antipathiques :

L’identité se présente comme une affirmation de son propre être contre le non-être de l’autre. Évidemment un non-être dans l’espace et dans le temps. La tentation narcissique, amour de soi, amour propre… aboutissent à une extermination effective, affective, symbolique ou même fictive de l’autre. Les génocides sont un bon exemple, les guerres, les croisades, les assassinats.… le cas du cannibalisme est bien plus complexe mais dénonce chez l’homme une tentation du semblable : s’approprier l’autre pour le devenir. -

Identités apathiques :

Je ne m’affirme ni moi ni l’autre, généralement à mes dépens. C’est une attitude souvent condamnée mais assumée par le sujet. L’identité au degré zéro comme le précise (Coquet 1997 : 8) -

Identités empathiques :

Je m’affirme moi et l’autre. C’est une attitude compatissante et compassionnelle à l’égard des malheurs de l’altérité. L’amour est la potion magique pour raffermir la cohésion des liens entre les différentes ethnies opposées ou tendances religieuses belliqueuses. L’harmonie des contraires est obtenue par cette conception platonique du sentiment amoureux. L’empathie est par ailleurs une discipline qui s’enseigne dans le cadre de l’intelligence émotionnelle, professionnelle ou du vivre ensemble.

Selon le degré d’affinité, de compatibilité et d’acceptation ou de refus et de répugnance exprimés par le sujet, l’instance réceptrice assiste au déroulement d’identités sympathiques ou empathiques qui ont une tendance salutaire et avantageuse ou encore à des identités antipathiques ou apathiques sacrificielles, égoïstes et meurtrières. L’amour ou le souhait de mort et la haine de l’autre aboutissent invariablement à un anéantissement de l’être, soit par attraction, soit par répugnance.

Selon les quatre cas de figure :

-

Je m’affirme et affirme l’autre : sympathie.

-

Je m’infirme et affirme l’autre : empathie.

-

Je m’affirme et infirme l’autre : antipathie.

-

Je ne m’affirme ni n’affirme l’autre : apathie.

Une loi constante revient dans tous les parcours pathémiques possibles du sujet en action dans un discours :

-

S’affirmer c’est infirmer l’autre : exterminer par le sacrifice de l’autre.

-

S’infirmer c’est affirmer l’autre : exterminer par le sacrifice de soi.

-

Une autre loi en dérive inéluctablement :

-

Infirmer l’autre c’est s’infirmer : double sacrifice.

-

Confirmer l’autre c’est s’affirmer : double salut.

Aux deux attitudes primaires, quand elles sont excessives, s’appliquent deux bornes qui régissent les rapports et les interactions entre les identités individuelles ou sociales. Les métatermes s’alternent « cannibalisme/inceste » ou « éros/thanatos » au niveau syntagmatique et paradigmatique pour caractériser les dérives du sujet au cours du discours entrepris.

Associé au carré de l’altérité mettant en rapport locuteur/ allocutaire/délocuté ou objet de l’interlocution, le carré pathémique est conçu dans notre cas pour rendre compte des catégories anthropologiques relatives aux interactions intersubjectives et pathémiques du sujet en rapport avec l’altérité. Selon les différentes manifestations qu’il exécute, le moi ou l’autre, le non-moi et le non-autre… le sujet effectue le passage du non-être à l’être ou de l’être au non-être en exprimant ses degrés d’adhésion ou de rejet, d’approbation ou de désapprobation, d’attachement ou de détachement, d’intérêt ou d’indifférence, d’identification ou de distanciation, de ressemblance ou de dissemblance, de compatibilité ou d’incompatibilité, d’attraction ou de répugnance, de conjonction ou de disjonction… l’empathie ou l’apathie sont des termes subcontraires intermédiaires. Dans un discours l’identité oscille entre les deux extrêmes de sympathie et d’antipathie. Les facteurs culturels ou spatio-temporels sont déterminants pour faire basculer le sujet d’une extrémité à l’autre.

- Note de bas de page 4 :

-

La voracité charnelle est une condition du passage de la petite fille à la vielle grand-mère. Le cœur et le ventre remplissent une fonction similaire.

Un accouplement biologique entre deux êtres ressemblerait à un refuge raisonnablement différé de la mort en vue d’une promesse d’éternité future. Dans un premier cas, le sacrifice de soi pour préserver l’autre aboutit au lieu de la préservation de sa propre identité, à la confirmation de celle de l’être aimée et à l’effacement de son propre être. En l’absence de l’autre, le corps poussé au cas d’extrême nécessité, procède, comme suite à une famine terrassante, à l’autophagie pour survivre. Le moi se nourrit alors par amour de son propre moi, incarné dans l’autre, de son propre corps. Mais dans un autre cas, le corps de l’être aimé est absorbé par le corps de l’amant qui cherche, en l’envahissant à s’unir physiquement. L’identité amoureuse est alors plus physique que morale. Elle est corporelle même mystique ; fusionnelle jusqu’au cannibalisme. Pour Kilani par exemple, le cannibalisme, ne se réduit pas à l’acte de manducation, mais c’est un acte qui a une portée essentiellement symbolique qui s’établit entre « nous » et les « autres ». « Qu’elle soit réelle ou imaginée, l’anthropophagie dessine à chaque fois une relation entre un « nous » et les « autres » (Cambon 2020 : 3). Le rapport paradoxalement complémentaire entre vie et mort, amour et haine, cannibalisme et inceste …délimite le degré d’attraction ou de répugnance qui commande l’interaction du sujet à l’autre. La transgression de l’interdit charnel (sexuel ou alimentaire) fait apparaître une extrémité au lieu de l’autre4. Quand ce comportement devient pervers à l’extrême, il serait surtout compensatoire. Le sujet cherche à rétablir un équilibre, à expier sa faute ou à la faire expier à l’autre dans la réalité ou par la parole. « Dans tous les cas, l’acte cannibale pouvait être compris comme une réparation apportée à une faute de nature sexuelle » (Lafaille 1996 : 134).

Pour les ethnologues, le cannibalisme et l’inceste représentent surtout un opérateur qui permet d’organiser et de penser les relations de parenté et d’alliance. Il s’agit d’un couple qui ritualise l’incorporation sociale voire matrimoniale de l’ennemi fait prisonnier ou la relation d’exclusion en d’inclusion forcée. L’intégration phagique traduit ainsi l’intégration sociale C’est la version exo-cannibale selon Lévi Strauss. Une version qui s’articule à la relation ambivalente du même et de l’autre, de l’identité et de la différence. On est tous des cannibales en quelque sorte, comme l’explique Claude-Lévi Strauss :

Sous des modalités et à des fins extraordinairement diverses selon les temps et les lieux, il s’agit toujours d’introduire volontairement, dans le corps d’êtres humains, des parties ou des substances provenant du corps d’autres humains. Ainsi exorcisée, la notion de cannibalisme apparaîtra désormais assez banale. Jean-Jacques Rousseau voyait l’origine de la vie sociale dans le sentiment qui nous pousse à nous identifier à autrui. Après tout, le moyen le plus simple d’identifier autrui à soi-même, c’est encore de le manger. (Lévi-Strauss 2013 : 173)

Le grain est une semence qu’on enterre /avale pour faire germer la plante/bâtir son corps. Le cycle de la vie et de la mort d’une régularité immuable, semble durer à l’infini. Le ventre maternel opère comme la terre pour féconder la semence humaine. Le désir inconscient de la mère d’avaler ses petits pour les protéger se manifeste parfois suite à un sentiment d’insécurité et accomplit étrangement le processus inverse… les discours amoureux ont tendance à se confondre aux discours gastronomiques même de manière inconsciente… Réalité ou pure fantasme, la dimension symbolique du cannibalisme, non forcément ritualisée, est susceptible de transparaître lors d’un discours très ordinaire.

Le cannibalisme symbolique restitué par le discours ou intégral accompli dans la réalité, est une manière de permettre cette identité inter-corporelle que nourrit le sentiment hostile ou amoureux. Si l’amour dans son degré extrême est littéralement une appropriation intégrale de l’autre, la mort en est son exclusion. L’autre dans ce dernier cas peut bien être une autre personne ou l’autre moi qu’on extermine. Il est alors brutalisé et humilié jusqu’à l’annulation de son être physique et moral. La recherche de l’identique et la volonté de se dissoudre dans l’autre s’exprime in extremis par l’ingestion de l’autre sous l’effet d’une force débridée dirigée par l’instinct de conservation. Entre crainte intense de la mort, et désir vif de la vie, la belle mort, ou la mort héroïque, le kalos thanatos grec, est un désir ardent qui exprime un amour pour que soit transfiguré le corps ou la nekuea dans un espace-temps paradisiaque par l’exclusion du corps de soi et de l’autre jugé indigne de vivre. La mort s’accomplit paradoxalement par amour et la passion amoureuse s’achève dans la mort.

La vie n’est ainsi possible que faite d’oppositions étonnantes apparemment irréconciliables ne serait-ce qu’au niveau symbolique : l’amour est un anéantissement de l’être, le cannibalisme est une reconstitution de l’être par assimilation substantielle et métaphorique de l’autre. Le discours amoureux se transforme en un discours éthéré puis plus profondément ou inconsciemment en un discours cannibale. L’amour qui s’entretient de douces promesses et de rêveries inlassables se transforme en cannibalisme qui se nourrit de violence, de terreur et de sang de l’altérité pour exister. La quête de l’immortalité transforme le désir haineux ou amoureux en un désir de fusion symbolique ou biologique à tel point que le sujet désire que le corps de l’aimé ou de l’ennemi fasse partie de son corps. Dans les cas les plus extrêmes, la recherche du semblable cède à la tentation de l’inceste, ou du cannibalisme. La quête du dissemblable succombe au sacrifice, au don de soi… la nostalgie de l’être premier, l’androgyne parfait et divin, fournit une explication mythique et provisoire à un comportement réel de l’être en quête d’un accomplissement de soi aussi bien au niveau physique que spirituel.

La dialectique de l’Éros et du Thanatos, de la pulsion de vie et de la pulsion de mort en ayant égard aux paradigmes d’une anthropologie qui explique les génocides, les massacres et les dérives des rapports sociaux par les trois catégories du comportement asocial des humains à savoir le meurtre, l’inceste et le cannibalisme (Vaucher et al. 2012) rappelle l’inversement des rôles dans la dialectique hégélienne du maître devenu esclave et de l’esclave devenu maître par cette volonté d’être l’autre (Hegel 1807/1967 : 28.). Faire l’amour n’est-il pas une autre manière de faire la guerre ? Le contraire n’est-il pas tout aussi vrai ? Par l’amour ou la haine, le maître d’aujourd’hui est l’esclave de demain selon la dialectique Hégélienne. L’application du dominé s’accélère par la violence et l’autorité du dominant. L’assiduité éprouvante est un facteur de renversement de situation et partant d’identité. L’effacement de soi ou l’élimination de l’autre correspondent d’abord à une négation de soi pour devenir ensuite une affirmation de sa propre identité. Même au niveau épistémique, le maître dépassé par son disciple est renversé par la suite par son propre élève.

L’identité est par ailleurs une appartenance ou un ensemble d’appartenances ; affinités qui permettent à un individu d’intégrer ou de se désintégrer d’un groupe donné. On parlera alors d’une identité familiale, patriotique, religieuse ou autre. Quand les identités s’opposent, elles s’entredéchirent. Deux forces antagonistes départagent la personne. La force qu’exerce le groupe sur la personne est plus importante que celle, quand elle existe, qu’exerce l’individu sur lui-même. C’est elle qui généralement détermine son identité, fixe sa mentalité et ses représentations et partant ses comportements et ses attitudes. C’est également elle qui dévoile la mécanique identitaire : une tendance inclusive par appropriation jusqu’à l’aliénation contre une tendance exclusive par élimination. Le « je » mesure la distance entre le « il » et les deux parties diamétralement opposées « eux, autrui, ceux » pour évaluer le degré de la véracité et de sympathie ou de fausseté et d’antipathie à l’égard des valeurs auxquelles il adhère. Les mécanismes identitaires discursifs opèrent de manière explicite ou implicite selon ces deux modes d’existence qui reprennent la grande question de l’aphorisme Shakespearien : être ou ne pas être. Pour s’affirmer, on a besoin de proclamer sa différence. L’être présuppose donc le non-être. L’appropriation identitaire de quelques qualités présuppose l’exclusion de ses mêmes qualités chez les autres.

Par le carré de l’identité sémiotique, nous avons réaffirmé le principe de base d’une linguistique de l’énonciation : l’existence de l’un implique inévitablement l’existence de l’autre. L’identité d’un actant présuppose celle de l’autre en face. Corrélation et interdépendance qui fondent l’essence et la possibilité de tout discours. Or au prisme social, l’individu, par sa fusion dans le groupe, perd son identité et son existence privée pour s’évanouir au profit de celles du groupe. Il n’est plus une composante essentielle comme dans un discours car il n’est plus un sujet mais un objet. Le nous « inclusif » serait d’une autre nature que ce nous « magmatique » (Coquet 2007 : 143) ; l’identité individuelle perd de sa consistance au profit d’une identité collective. La négation de l’un affirme l’autre mais probablement aboutit à sa propre négation aussi. L’inexistence de l’un implique finalement l’inexistence de l’autre. Les modes d’inclusion ou d’intégration prennent alors plusieurs nuances dans la transformation dialectique des identités discursives. Les forces agissantes, attraction et répugnance, ambivalence et extrémisme des identités…et la mécanique identitaire en œuvre sont représentées selon l’intensité des rapports prévus et schématisés par le carré pathémique retenu. L’intensité des deux extrémités est mesurable à l’intensité des isotopies afférentes émaillant le discours proposé à l’analyse.

L’identité discursive, en tant que processus à la fois de ressemblance et de dissemblance est naturellement paradoxale. Dans un même discours, elle est en même temps continue et discontinue, immuable et mutable, constante et variable… En tant que mêmeté (je) et altérité (tu-il-non-je), ipse (faire) et idem (être), elle relève de la nature puis de la culture, suscite la sympathie et l’amour, l’antipathie et la haine, active les pulsions de vie ou de mort… son ambivalence se ramène à l’être et au non-être.

L’être discursif prend toutes les configurations qui se greffent autour du verbe être. Au sens strictement grammatical puis modal, le morphème de l’existence « être » est d’abord et originellement un verbe plein, ensuite copule, auxiliaire ou vide ou encore morphème zéro. Ses variantes s’étendent pour englober avoir et faire et leurs combinaisons. Enfin il se manifeste dans d’autres contextes sous forme de phrases nominales, de propositions juxtaposées ou d’autres tournures similaires. Il est l’origine des modalités réalisantes dénotant un être ou un faire, un état ou une transformation, une permanence ou un changement… et caractérise la performance du sujet. La compétence comprend les modalités virtualisantes et actualisantes : vouloir, pouvoir, savoir, devoir mais qui se ramènent sans exception au morphème être. Il s’agit donc d’une modalité matricielle qui se rapporte à la performance du sujet et d’où procèdent les autres modalités. Dans cette perspective, la performance précède la compétence : il faut d’abord être, exister pour pouvoir faire quelque chose. Ce n’est qu’après une première manifestation du sujet de droit que l’on peut parler d’une dialectique des sujets de droit et de sujet de quête ou de performance et de compétence ou encore de mêmeté et d’ipséité où l’une émane de l’autre infiniment. L’engendrement de l’être et du non-être, comme celui de la vie et de la mort, devient un processus cyclique et dialectique.

Conclusion

Dans notre essai, nous avons mis en évidence l’importance des catégories narratives introduites par Greimas puis étendues par Coquet pour proposer et défendre en fin des catégories pathémiques en rapport avec les catégories anthropologiques redéfinies par Freud et reprises par Lévi-Strauss… L’identité discursive est le résultat d’une synthèse d’états et d’actions en osmose déterminée par des degrés d’attraction ou de répugnance. L’être est toujours un paraître ou un simulacre de l’être. L’être et le paraître traversent les deux perspectives discursives ou narratives comme d’ailleurs les autres modalités de la compétence. Cependant la catégorie « euphorie-dysphorie » largement opérationnelle est limitée au niveau narratif, c’est pourquoi nous avons proposé la catégorie « sympathie-antipathie » au niveau discursif. L’identité discursive remplacerait alors l’identité narrative, le carré pathémique du pathos complèterait celui de la phorie.

Nous nous situons volontairement du côté de la performance. Il s’agit de poser un être, le doter d’une identité ou d’une existence, de devenir un autre, un non-être, endosser une altérité…avant de se dérouler au fil de son propre discours. Le carré pathémique relatif à la phorie, (euphorie, dysphorie…) proposé par la grammaire narrative pour étudier la compétence du sujet a été étendu dans notre cas à un carré pathémique pour mesurer les degrés de sympathie ou d’antipathie ou encore d’empathie et d’apathie entre les identités en évolution. Il caractérise la performance du sujet et non forcément sa compétence.