Anthropocène, Sémiotique et Droit de l’Environnement. La remise en cause juridique des non-humains Anthropocene, Semiotics and Environmental Law. The juridical reconsideration of non-humans

Carlo Andrea Tassinari

Université de Palerme – Université de Toulouse – Université de Nîmes

L’Anthropocène n’est pas l’époque d’une crise de la nature, mais l’époque d’une crise épistémique qui stimule la sémiotique de la culture à reprendre le projet d’une archéologie du savoir. Dans cet article nous donnons quelques indications pour en faire état dans le discours du droit de l’environnement. Nous nous focaliserons sur le tournant des années ‘60 et ‘70, très significatif pour le développement de cette branche du droit. À partir d’un un corpus comprenant droit national français, droit international et régulations européennes, nous proposerons d’abord une généalogie sémiotique des espaces naturels ; ensuite, nous montrerons comment elle conduit à la reformulation des temporalités juridiques ; enfin, nous terminerons par évoquer ses retombées sur l’actorialisation des non-humains en tant que sujets de droit.

The Anthropocene is not a time of a crisis of nature, but a time of an epistemic one. That stimulates the semiotics of culture to take up the project of an archaeology of knowledge. In this article, we give some indications of how to deal with this in the discourse of environmental law. We will focus on the turning point of the 1960s and 1970s, which is very significant for environmental law. Based on a corpus including French national law, international law and European regulations, we will start by proposing a semiotic genealogy of natural spaces ; then, we will show how it leads to the reformulation of legal temporalities ; finally, we will end by evoking its repercussions on the actorialisation of non-humans as subjects of law.

Index

Mots-clés : Anthropocène, droit de l’environnement, espaces naturels, sujet de droit, temporalité

Keywords : Anthropocene, Environemental Law, Natural Spaces, Subject of Law, Temporality

Auteurs cités : Denis BERTRAND, Jean-Pierre BEURIER, Emmanuel BONNET, François CHARVOLIN, Giuseppe CODAURO, Marie CORNU, Gilles DELEUZE, Philippe DESCOLA, Jean Pierre DUPUY, Michel FOUCAULT, Jérôme FROMAGEAU, Jean-Yves GRENIER, Marie-Angèle HERMITTE, Bernard JACKSON, Alexandre KISS, Diego LANDIVAR, Eric LANDOWSKI, Bruno LATOUR, Jouri M. LOTMAN, Patrice MANIGLIER, Alexandre MONNIN, André ORLÉAN, Davide PUCA, Massimo VOGLIOTTI, Alessandro ZINNA

1. Une perspective sémiotique sur l’Anthropocène

Le spectre des crises écologiques hante désormais tout paradigme disciplinaire. L’apparition d’un virus dangereux pour l’homme dont le saut d’espèce est conditionné par l’anthropisation de l’environnement (Quammen 2012), ou la dépendance de la durée du conflit en Ukraine de la manière dont les européens utilisent le chauffage à gaz, n’en sont que les derniers épigones (Monnin 2022). Habituée à penser les collectifs à l’aune de la grande opposition entre nature et culture, l’Épistémologie moderne se trouve de plus en plus souvent dans l’embarras, ne sachant pas exactement que faire des « hybrides » ni naturels ni culturels (Latour 1991, 1999, 2015, 2017). D’ailleurs, le recours au terme de « hybride » ne nous tire pas de l’affaire, puisqu’il ne fait qu’indiquer le défaut de pertinence de l’opposition de base à laquelle il se réfère, sans pour autant désigner de manière claire une stratégie conceptuelle alternative.

Puisque ces embarras de parole relèvent de nos catégorisations, il est nécessaire de suspendre temporairement l’emploi de ce langage qui oppose des formes pures, faciles à comprendre mais inopérantes, à des « hybrides » qui prolifèrent partout, mais qui sont aussi familiers que difficiles à décrire. Cette prolifération d’objets difficiles à classer nous renseigne pourtant de manière claire sur au moins une chose, à savoir l’incertitude croissante que nous éprouvons lorsque nous devons classer les faits dans le domaine naguère bien établi de la nature, et ranger les valeurs, les décisions politiques, les réformes sociales dans celui, séparé, des cultures.

D’un point de vue sémiotique cela ne devrait pas poser trop de problèmes ; à condition, bien sûr, de considérer l’opposition entre nature et culture comme l’articulation d’une catégorie cosmologique parmi d’autres (Descola 2004, 2009). Dans cette perspective, la construction des effets de naturalité et des effets de culturalité ne serait que le produit, très important bien sûr, de pratiques signifiantes dont on pourrait analyser les composantes. Cela impliquerait de se plonger dans ce tiers-lieu topologique où habitent les relations différentielles – seul peuple réellement autochtone du milieu sémiotique (Deleuze 1973 ; Maniglier 2017).

On commence à apercevoir quel pourrait être le point de vue du sémioticien à l’égard de ce concept d’Anthropocène, si à la mode. Ce terme a été proposé en 2002 par le météorologue et chimiste de l’atmosphère Paul Josef Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, dans le cadre du Programme international géosphère-biosphère. Il a été « immédiatement popularisé pour désigner une nouvelle ère géologique marquée par l’empreinte de l’homme ». Successive à l’Holocène, cette ère aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution Industrielle et subi une « Grande Accélération » de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1980. Les signaux géoatmosphériques permettant de singulariser cette période par rapport à la précédente sont exprimés dans nombreuses courbes comprenant les émissions de CO2, le cycle de l’azote, la consommation de ressources fossiles, indicateurs de biodiversité. Il s’agit, en somme, de l’hypothèse d’une époque géologique « faite de la main de l’homme ». En constatant l’effet paradoxal de cette formulation, on s’aperçoit que la première urgence à laquelle elle nous confronte est celle de la remise en question des habitudes interprétatives inscrites dans notre cosmologie : l’Anthropocène n’est pas l’époque de la crise de la nature, qui au contraire occupe de plus en plus souvent le plan référentiel de nos discours ; elle suppose plutôt une profonde crise épistémique qui remet en cause l’organisation sémiotique de notre cosmos.

2. La médiation juridique

« L’environnement » est l’un des premiers objets que nous avons cru « naturels », mais que la crise épistémique de l’Anthropocène nous invite à réinterpréter comme l’effet de sens d’une construction stratifiée. Dans cette perspective, la sémiotique des cultures doit reprendre à nouveau frais le projet d’une archéologie du savoir qui enquête sur les « formations sémiotiques » (Zinna 2012) médiatisant le rapport de nos sociétés à la « naturalité ». Dans les pages qui suivent, je vais me focaliser tout particulièrement sur la médiation du discours juridique dans « l’invention du domaine de l’environnement » (Charvolin 1997), qui consiste en une véritable remise en cause – ou remise « en discours » – des non-humains.

- Note de bas de page 1 :

-

Sur les effets performatifs des autodescriptions des disciplines dans la formation des champs de savoir, cf. Lotman 2005.

Loin du mythe de la pureté du Droit (Kelsen 1967), typique de la description1 « moderniste » que le Droit donne de lui-même (Vogliotti 2009), nous chercherons à mettre en évidence le fait que cette médiation est à son tour l’effet d’une traduction constante des discours gestionnaires, politiques, économiques et administratifs, dans les formes sémantiques du Droit (Greimas, Landowski 1976 ; Jackson 1985 ; Landowski 1986, 1992). Notre réflexion portera tout particulièrement sur deux composantes du discours des lois nationales européennes et de quelques conventions de Droit international, à savoir la spatialisation et la temporalisation. Ce faisant, nous limitons notre point de vue au survol de quelques constructions textuelles de l’environnement, en évacuant en partie la complexité des pratiques juridiques qui permettraient de mieux saisir la différenciation des domaines et des niveaux du Droit lui-même. Sans doute cela porte préjudice à une analyse satisfaisante de ce « mode d’existence » particulier du sens (Latour 2002, 2012) – ou, si l’on veut, à ce champ discursif (Greimas et Courtés 1979 : « Discours »). Or tel n’est pas le but de notre analyse. Nous cherchons plutôt à faire ressortir des cohérences discursives dans une possible généalogie de la « perception juridique » des espaces dits « naturels ».

Nous esquisserons une généalogie de ces dimensions dans le Droit national européen, avec une attention particulière au cas français, pour considérer ensuite la temporalisation de l’environnement qui, d’après nous, s’exprime de manière particulièrement claire dans le Droit International. Nous conclurons notre parcours en étudiant les tendances les plus récentes du Droit de l’Environnement qui touchent à la troisième dimension de la discursivité : l’actorialisation. Nous ne l’explorerons pas en profondeur, mais ouvrirons la possibilité de son traitement non seulement en tant qu’objet, mais aussi en tant que sujet de droit.

3. Une généalogie des espaces « naturels »

À partir de l’examen du Droit national français, Jerôme Fromageau, dans l’introduction à l’ouvrage Généalogie du Droit de l’Environnement qu’il a dirigé avec Marie Cornu (2001), indique trois nœuds diachroniques forts qui diffèrent dans leur objet et dans leur finalité ; nous en ajouterons un quatrième, en proposant de voir ces nœuds comme des articulations des tropismes juridiques de l’environnement. Ces nœuds sont : i) l’environnement-ressource ; ii) l’environnement-décharge ; iii) l’environnement-réserve ; et iv) l’environnement-risque. Nous les ferons ressortir en les opposant deux à deux, puis en les articulant tous ensemble dans un carré sémiotique.

Au début de la Révolution Industrielle, la finalité du Droit de l’Environnement était la maîtrise des agents naturels. Cette relation de possession entre un sujet humain, possesseur, et un objet naturel, possédé, est inscrite dans la mythologie juridique moderne du contrat social et sanctionnée dans les traités de Westphalie par la notion de souveraineté. Par ailleurs, l’effet de ce discours est avant tout de tracer une frontière forte entre l’intérieur et l’extérieur de l’État et de permettre en conséquence de développer des objectifs distincts selon que l’on adopte un point de vue domestique ou international. D’une part, cette frontière construit une relation de domination univoque entre État et territoire, tout en proclamant un principe de non-ingérence sur la politique d’un gouvernement souverain étranger, et ce dans l’objectif d’éviter que les relations entre les puissances européennes se transforment en une structure impériale centralisée. D’autre part, en mettant à disposition des gouvernements étatiques un territoire et une population, elle donne le moyen à ceux-ci de maximiser leur puissance à l’intérieur de leurs domaines respectifs (cf. aussi Zagrebelsky 2000). L’environnement-territoire et ses articulations en espaces sauvages, ressources minières, réserves de bois, etc., deviennent les instruments d’une programmation politique vouée à l’accroissement infini des puissances domestiques. La branche administrative spécialement conçue et développée pour réaliser cette tâche comprend un ensemble complexe de corps de « police ». C’est de cette perspective régalienne, interne, que relève la relation entre Droit et environnement aux XVIe et XVIIe siècles.

À cette vision purement utilitaire de l’espace naturel correspond donc toute une série de règles spécifiques relatives aux espaces boisés, aux régimes des eaux, à la faune, à la flore, au sous-sol, aux activités agricoles, artisanales et proto-industrielles et à la salubrité en milieu urbain. Plus généralement, le Droit a pour fonction de protéger la société contre la nature.

Défini en tant qu’objet de maîtrise, de mise à disposition, voire de « discipline » au sens foucaultien (cf. Foucault 1975 : 200-206), l’environnement est thématisé de deux manières : comme « ressource » ou comme « décharge ». L’environnement-décharge caractérise typiquement les mesures hygiénistes. De cette logique relèvent les dispositions communales qui séparent l’habitat des lieux d’inhumation, dotent les villes et leurs usines de systèmes d’évacuation de miasmes toxiques et imposent des standards de propretés dans les lieux de vie commune. L’environnement externe se définit alors de manière purement négative par rapport à l’espace de vie artificiel créé par l’homme. Certes, les règles du Droit appliquées par les polices administratives de l’État servent également à faire en sorte que les ressources naturelles se maintiennent toujours en état d’être exploitées par la société, notamment par la puissance étatique en construction. L’environnement-ressource est alors soigneusement protégé. Non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de propagation de la puissance étatique. Il s’agit donc d’un dédoublement du rôle actantiel que l’acteur « environnement » joue à l’intérieur de la législation : anti-Destinateur qui s’oppose au progrès d’une part, et de l’autre compétence modale centrée sur le pouvoir et le savoir-faire nécessaires au sujet étatique pour affirmer sa puissance dans le Programme Narratif naguère appelé « civilisation », puis « développement ». L’environnement est progressivement privatisé et le développement du Droit de propriété institue de nouvelles règles de mise en circulation de l’espace et des ressources, régulées autant que possible par les lois du marché. Il en reste que si l’environnement est enveloppé de manière de plus en plus fine à l’intérieur de la législation, il est systématiquement conditionné par un projet dont il est l’instrument.

Cette extériorisation de l’environnement crée le présupposé pour une autre forme de thématisation, celle de l’environnement « réserve naturelle », à conserver et à protéger au même titre que le patrimoine historique et culturel. Le Droit prend vis-à-vis de la nature la même attitude que vis-à-vis du passé. La « réserve naturelle » devient une zone externe et séparée des lieux du quotidien, comme le musée et le monument marquent une opposition topologique entre le passé et le présent. Cette opposition entre l’espace concentré du patrimoine historique et naturel et l’espace diffus des lieux de production et de consommation révèle que l’incompatibilité entre l’idée de nature et celle du développement est pleinement assumée au profit du second, comme le montre d’ailleurs la faible extension et le caractère exceptionnel des zones classées par rapport aux territoires nationaux.

Toujours extérieur, cet espace n’est plus, toutefois, à exploiter ou à utiliser comme décharge, mais à protéger. Par ailleurs, il n’est plus simplement ce que l’espace artificiel de la ville n’est pas, mais devient un lieu chargé de qualités positives propres : un lieu de loisir et de recherche scientifique, mais aussi une ressource « esthétique ». C’est un lieu de transcendance par rapport au quotidien : transcendance par rapport aux « lieux communs » du travail, de la connaissance acquise et de la fonctionnalité de la ville. C’est dans cette période, au tournant du XXe siècle, qu’en Europe (aux États-Unis la création des réserves naturelles est déjà d’actualité au milieu du XIXe siècle) la loi décrit l’environnement selon ses qualités visuelles, en introduisant la notion de paysage. Ainsi, une conception « esthétique » de l’environnement, issue des procès de patrimonialisation et liée au développement du tourisme, s’oppose à une conception « instrumentale » élaborée dans le cadre de l’aménagement urbain et agricole. Cette conception ne se substitue pas à la précédente, au contraire.

Du fait même de cette origine élitiste et marginale, l’environnement, pris au sens esthétique de la protection de la nature, des sites et des monuments historiques, sera perçu comme un passe-temps de dilettante, sans emprise sur la France profonde. Sa population est d’ailleurs à 50 % rurale jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale et la plupart des urbains sont en ville eux-mêmes depuis peu. La nature et ses ressources ont donc d’abord une valeur d’usage et c’est encore à travers une représentation économique que la notion d’environnement, très encadrée par celle d’aménagement, fera son chemin dans la société française à partir des années soixante. (Fromageau 2001 : 13)

Ces deux conceptions s’intègrent dans un cadre évolutif où des points de vue contraires coexistent, en créant des tensions et des instabilités susceptibles de faire évoluer le système de pensée. Poursuivant ce raisonnement, François Charvolin, dans son ouvrage L’invention de l’environnement en France (Charvolin 2003) montre bien que ces ambiguïtés accompagnent la création d’organes ministériels qui font progressivement de l’environnement une préoccupation politique centrale. Derrière le drapeau de la « nature » se mettent en place des positions qui envisagent communément la campagne et le rural comme sources de régénération, tirant avantage de leur position extérieure à la civilisation industrielle.

Sous la bannière de « l’environnement », en revanche on retrouve des options plus urbaines et industrialistes […]. Autre manière de remarquer [que] rien ne qualifie mieux l’environnement que le moment où les milieux économiques et industriels commencent à s’y intéresser [, faisant de] l’environnement une question d’amélioration du cadre de vie de la population, notamment des citadins, et de développement qualitatif, nouvelle étape du développement industriel.

[…]

Trace de cette incertitude créatrice de départ, le gouvernement fera jouer à plein l’ambiguïté entre les termes de « nature » et d’« environnement » pour qualifier le nouveau ministère. Le 7 janvier 1971 naît le premier ministère français de la Protection de la nature et de l’environnement. (Charvolin 2003 : 28-29)

Ces différences axiologiques, thématiques et figuratives ne doivent cependant pas faire oublier la relative stabilité sémantique que recouvre le terme environnement : il s’agit toujours, en effet, d’une extériorité par rapport à l’espace social pris en considération par le développement humain. Dans sa triple acception de ressource, de décharge et de zone protégée, l’environnement comble le manque de matières premières pour la production industrielle, le manque d’espace purifié et désinfecté dans l’aménagement urbain, le manque psychologique, culturel et esthétique du citadin et du travailleur. Dans toutes ces acceptions, l’environnement est un support inerte où les contradictions internes à une société surpeuplée, gourmande en ressources et regorgeant de frustrations sont projetées, sont extériorisées et ainsi palliées, sinon résolues.

C’est précisément de cette extériorité et de cette inertie, clé de voûte de la fonction régulatrice de l’environnement dans la société, dont le troisième moment de la législation environnementale enregistre la perte entre les années 1950 et les années 1970 (Beurier, Kiss 2010 : 10) : l’environnement réagit à l’exploitation, au mieux, par l’appauvrissement des ressources disponibles ; au pire, par des catastrophes naturelles. Qui plus est, il déploie les effets de cette réaction à l’intérieur des sociétés par des impacts massifs sur l’aménagement urbain sous forme de pollution atmosphérique, stérilisation des sols agricoles, contamination chimique des eaux, etc. Bref, il s’avère être dangereux et non maîtrisé.

La réflexion de Jean-Pierre Dupuy dans Pour un catastrophisme éclairé (Dupuy 2002) permet de mesurer toute l’ampleur de cette transformation. La matérialisation du danger environnemental à travers les catastrophes écologiques produit une transformation sémantique qui excède largement l’événement catastrophique lui-même. Rétrospectivement, le danger réel et ponctuel de la catastrophe s’installe durablement dans l’environnement qui l’a matérialisée. De ce fait, un environnement donné se voit rétrospectivement attribuer la propriété d’être virtuellement dangereux. Une menace qui était perçue comme extérieure au champ du possible avant que la catastrophe devienne, après celle-ci, possible.

Objet de risque permanentisé, l’environnement oblige la société à composer avec lui indépendamment de la vérification de la situation de danger. La société adapte sa morphologie à la possibilité toujours présente du danger, malgré son absence (Deni, Gisclard 2017). Cette transformation est plus visible dans l’aménagement urbain, qui matérialise par des infrastructures comme les barrages, les détecteurs et les signaux du danger une série de dispositifs sémiotiques qui font parler l’habitat du danger potentiel qu’il court. Quoique moins visible, cette transformation impacte également la morphologie du Droit par l’élaboration de principes spécifiques, comme par exemple les principes de prévention ou de précaution, qui composent, dans le Droit international en particulier, avec des principes préexistants, comme ceux de souveraineté et de liberté économique. Cette quatrième position normative correspond assez bien, nous semble-t-il, à la posture caractéristique de l’État de Droit libéral. Le sens de l’environnement y est toujours instrumental, mais la stratégie normative globale a changé. La puissance étatique, accrue et alimentée par l’intervention de l’administration policière, s’interroge maintenant sur l’utilité de son intervention. Au lieu d’être considérée comme le fondement premier de la maîtrise des lieux de vie, l’intervention étatique est conditionnée à l’indépendance de ses sujets et à leur liberté de faire circuler les biens. L’État ne gouverne pas uniquement à travers une loi qui exprime sa volonté souveraine sous forme d’interdictions et prescriptions, mais aussi en définissant soigneusement des espaces normatifs de permissivité où il intervient uniquement pour créer les conditions de désintéressement de l’action des sujets de droit (Greimas, Landowski 1976 : 103) : entre l’intérêt général et l’intérêt sauvage de la population se situe l’espace relativement indéterminé de la liberté économique, dans sa forme individuelle et collective. Une restructuration des hiérarchies du savoir est en cours : l’État se sert du discours juridique pour poser la dimension économique comme présupposé du droit lui-même.

Un tel espace normatif ne s’identifie pas à l’absence de toute norme, d’un simple laisser-faire ou d’une abstention de toute intervention. En mutualisant les catégories du discours de l’économie politique, le discours juridique sature progressivement ce domaine d’action par des codes de conduite qui ont pour objectif l’optimisation économique (Foucault 2004a, 2004b ; Grenier, Orléans 2007). L’intervention de l’État exprimée par la loi change alors de référent, dans la double acception que cette dernière notion prend vis-à-vis de la production juridique : d’une part, le monde naturel est considéré comme antérieur à toute intervention législative identifiée avec « le marché », dont les « lois naturelles », au lieu d’être découvertes par les philosophes et les scientifiques pour conseiller le politique, sont énoncées par le discours « scientifique » de l’économie politique ; d’autre part, ce référent économique pur doit être préservé des perturbations historiques « contingentes » représentant toute sorte de risque, qu’il soit social ou environnemental. Il émerge de cette tradition la figure d’un environnement objet de calcul, de comptabilisation et de recherche, qui est certes un risque, mais peut à son tour se développer en opportunité en générant un paradigme autonome.

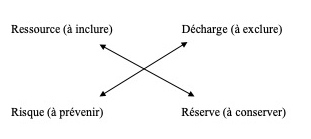

« Ressource », « réserve », « décharge » et « risque » : autant de micro-récits, de thématisations et de spatialisations de l’environnement qui peuplent l’« isotopie référentielle » du discours juridique, celle qui définit les qualités du réel dans lequel les normes dudit discours trouvent leur ancrage (Greimas, Landowski 1976 : 84). Nous pouvons représenter le paradigme logico-sémantique sous-jacent à chacun de ces développements généalogiques en considérant les opérations d’inclusion, d’exclusion, de conservation et de prévention que chacune de ces configurations évoque. L’inclusion sociale de l’environnement-ressource, valorisé de manière euphorique, s’oppose en effet aux résidus dysphoriques immédiatement dégagés par sa socialisation, à savoir les miasmes, les pollutions, les déchets. Ceux-ci seront à exclure des espaces dédiés, externes et inanimés, de l’environnement-décharge. Cette divarication crée un espace de pertinence intermédiaire où l’on cherche à atténuer la polarisation de deux manières. D’abord, par la négation de la « disponibilité » à la socialisation accordée à la ressource, la construction de cet environnement « indisponible » génère la thématisation de la réserve naturelle, « animée » mais toujours « externe » aux lieux de vie humains. Elle est donc à conserver (c.-à-d., par négation, à ne pas inclure à l’intérieur du collectif). Ensuite, par la négation de l’inertie et de l’extériorité de l’environnement-décharge, on construit un environnement aussi bien « animé », voire chatouilleux et vindicatif, peuplé de risques à maîtriser – mais à l’intérieur de la société. Nous pouvons projeter ces relations d’opposition qualitative et de négation sur le carré sémiotique dans la fig. 1 (cf. Greimas et Courtés 1979 : « Carré sémiotique »). À une condition près cependant. La « réserve » peut bien avoir une relation d’implication logique d’une « décharge » jugée indigne de conservation. En revanche, « l’environnement-risque » ne conduit pas nécessairement vers la thématisation des « ressources ». Au lieu de clôturer l’espace isotope du paradigme – une exigence théorique du carré même –, il peut fonctionner comme point de bascule vers un autre domaine de pertinence (et vers le discours tenu par une autre branche du Droit).

4. La réarticulation du rapport au temps

Le tropisme du risque imminent nous conduit en effet vers le discours du Droit International, où il se manifeste de manière extensive. Pour le montrer, nous prendrons en considération la construction référentielle de l’environnement dans le discours scientifique du rapport Meadows de 1972, et dans le discours diplomatique qui émerge au premier Sommet de la Terre, tenu à Stockholm sous les auspices des Nations Unies dans les mois successifs la publication du rapport (ONU 1973). Nous commencerons par nous focaliser sur la narrativisation et l’aspectualisation de la problématique environnementale pour passer ensuite à la forme de sa logique profonde.

Dans les années 1960, les combats des mouvements écologistes ont une visée locale. Aux États-Unis ou en Allemagne, ils luttent par exemple contre l’utilisation agricole de pesticides, particulièrement agressifs, car dérivés de la reconversion d’armes chimiques (Maharane, Bonneuil 2014 : 133). Or, l’idéologie du développement durable est inséparable de la construction, sur le plan référentiel, des pratiques et des discours scientifiques, de la représentation d’un environnement « global » obtenu par simulation numérique (Aykutt, Dahan 2015). En 1970 le Club de Rome commissionne une étude basée sur cette technologie au Massachusetts Institute of Technology, qui rend, en 1972, quelques mois avant le premier Sommet de la Terre, le rapport Meadows, intitulé Les Limites de la croissance. Ce rapport, malgré la sophistication des technologies utilisées à l’époque, n’intègre pas les données nécessaires pour prévoir le changement climatique. Néanmoins il avance la thèse peu rassurante que les modes de production et de consommation de l’économie mondiale, associés à l’explosion démographique, ne seront pas soutenus par le rythme de consommation des ressources, ce qui conduira vers un scénario de stagnation ou d’effondrement du système économique avec une concomitante intensification des tensions sociales. À noter que le rapport ne suggère aucunement que la Terre est en danger et qu’il faut la protéger. Au contraire, il dit que les limites planétaires mettent à mal le projet d’une croissance illimitée.

Notre idée est que la problématique de l’environnement humain proposée à Stockholm au premier Sommet de la Terre est construite en antithèse du discours représenté par le rapport Meadows, qui soutient que, au contraire, c’est précisément un certain type de croissance ultérieure qui « peut apporter à tous les peuples les bienfaits du développement et la possibilité d’améliorer la qualité de la vie », tandis qu’une croissance « abusive ou inconsidérée » « peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à l’environnement » (ONU 1973 : 3-4). Autrement dit, Stockholm cherche une manière de nier l’idée que les limites planétaires, conçues comme une menace, mettent à mal la croissance et de soutenir la thèse que ces limites peuvent être protégées par celle-ci.

Le ressort narratif des deux récits est le manque éprouvé par la communauté internationale vis-à-vis de valeurs temporelles, notamment à propos de l’absence possible d’un futur radieux, en transformant ces récits en « mythes projectifs dystopiques » (Zinna 1998). Il est aussi important de noter que, dans les deux cas, les catastrophes annoncées ne concernent pas la planète en tant que telle, mais l’effondrement d’un ordre économique mondial. Malgré ces convergences, les représentations de l’anti-sujet menaçant et les solutions envisagées en conséquence apparaissent comme antithétiques : alors que le Club de Rome reconnaît dans la croissance économique illimitée la cause du scénario catastrophiste, le discours du Sommet de la Terre distingue deux formes de croissance, les deux potentiellement illimitées, dont seulement une conduit à la catastrophe, celle business as usual, tandis que l’autre, marquée par la lutte contre la pollution, permet au contraire de préserver le stock de ressources environnementales des « effets secondaires des activités nationales de mise en valeur », selon la formule du Plan d’action de Stockholm (ONU 1973 : 18-19). Cette solution permet de détourner l’attention de la question des modes de production et de consommation, en interprétant l’environnement pollué comme une menace à la croissance potentielle. Dans la Déclaration sur l’Environnement cela conduit, d’une part, à réaffirmer la liberté des États à disposer souverainement de leurs propres ressources à condition, d’autre part, de ne pas empêcher les autres États d’en faire autant en polluant les leurs. Ainsi la liberté interne d’exploitation est symétriquement balancée par l’interdiction externe de pollution.

Toutefois, dans le plan d’action, qui fonctionne comme discours charnière entre la déclaration et le développement d’accord contraignants, l’interdiction de pollution, ainsi que son contraire, la liberté de pollution, sont conditionnées par l’interdiction plus générale de ne pas entraver les conditions de la libre concurrence dans un marché ouvert :

Tous les États participants à la Conférence acceptent de ne pas invoquer le souci de protéger l’environnement comme prétexte pour appliquer une politique commerciale discriminatoire ou réduire l’accès à leur marché, et admettent la nécessité de ne pas faire supporter directement ou indirectement aux pays en voie de développement la charge que représente la politique d’environnement des pays développés ; en règle générale aucun pays ne devrait porter préjudice à d’autres pays du fait de ses problèmes d’environnement, soit qu’il les résolve, soit qu’il les néglige (ONU 1973 : 30).

- Note de bas de page 2 :

-

Ce « capital » est souvent conçu comme l’expression matérielle, en forme d’infrastructures, d’un contenu cognitif de type modale, un « savoir-faire ». C’est ce type de discours qui inaugure la tendance aujourd’hui majoritaire du « transfer of knowledge ».

Cela restructure la hiérarchie de valeurs modales et axiologiques proposée, en conditionnant toute politique environnementale à la finalité de la liberté économique, qui en devient le présupposé. Ainsi, la focalisation sur la pollution et la vision de la protection environnementale comme neutralisation des effets secondaires de la croissance, considérée de fait comme finalité primaire du développement international, se soutiennent mutuellement. Nous dirons que la focalisation sur la pollution et sur l’effet dépolluant des technologies transforme la finalité primaire du développement, la croissance, en solution du problème qu’elle-même cause : la croissance crée les conditions pour l’investissement dans des technologies propres non polluantes, et la focalisation sur la pollution permet de ne pas remettre en cause les finalités primaires du développement, adossées à la valeur de la liberté économique. Notons l’asymétrie que ce récit maintient entre pays développés et pays en développement : les pays développés, qui auraient dû être les premiers voire les seuls destinataires d’un discours concernant la consommation des ressources, deviennent au contraire les sujets les plus compétents pour mettre en place la stratégie de dépollution grâce à leur capital économique et technologique2. Il est très curieux de voir que toutes les précautions qui entourent l’adoption d’une politique environnementale afin de ne pas entamer l’ordre économique portent bien davantage sur la déresponsabilisation des pays en voie de développement que sur la responsabilisation des pays développés. Les textes ne font que concéder des libertés à ceux qui, de toute façon, ne peuvent être tenus pour historiquement responsables de la pollution, tout en proclamant une liberté généralisée de disposer de ses propres ressources.

Si aucune définition explicite du « développement durable » n’est donnée lors de la Conférence de Stockholm, la stratégie d’articulation de ses valeurs est au contraire déjà bien visible : il s’agit d’une stratégie de type concessif, graduel (Krieg-Planque 2010 ; Bertrand 2010), qui ne remet pas en cause la séparation entre intérêt anthropique, identifié à la croissance, et nécessités écologiques, identifié à la non-pollution, mais qui rethématise la nécessité de la croissance en affirmant un modèle de croissance d’autant plus grande et pourtant, sans pollution. Tel est « l’événement » marquant d’une tendance au doute qui semble s’affirmer au tournant des années ‘70 : la réintroduction d’une croyance dans la croissance, opérée à travers la logique concessive (v. Zilberberg 2006 : 81-82). On envisage une croissance qui dure indéfiniment, par opposition à un scénario catastrophiste qui met en cause ses finalités primaires. Rappelons la formulation canonique proposé dans le Rapport Brundtland (1987), dont la logique concessive est exemplaire : « Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. Il ne s’agit en aucun cas de mettre fin à la croissance économique, au contraire » (CMED 2004 : 29). Il s’agit, comme le souligne Denis Bertrand, d’une idéologie basée sur des valeurs temporelles, et plus spécifiquement aspectuelles, qui contraint à choisir entre un présent qui dure infiniment et un futur qui termine inexorablement :

Le durable comporte une double projection vers l’avenir, par son sémantisme temporel d’une part, par la modalité projective du /pouvoir-être/ d’autre part. Il y a là un trait d’insistance qui produit un effet de contre-discours, presque sur le mode d’une antiphrase : le durable cherche à conjurer ce qui le nie, et du même coup fait apparaître sa face négative. Il est contre-argumentatif. Il se dresse comme l’opposant d’un événement qui menace, et que, du même coup, il actualise. Dans le jeu des intensités qui se conjuguent, l’événement conjuré est polarisé à l’extrême : c’est la catastrophe (Bertrand 2017 : 8).

Cette catastrophe actuelle reste cependant toujours irréelle au moment où les pays continuent à se donner la liberté d’exploitation des ressources : comme s’il était impossible de concevoir en même temps l’inaccompli du processus du développement et la multitude de tipping points qui marquent sur le mode terminatif ses effets sur l’écosystème. Ainsi, le développement dépollué des catastrophes prend l’allure, à la limite du politique et du religieux, d’un discours utopique. Au fond, dit le préambule de la Déclaration, il suffit d’un peu d’adresse et de bonne volonté pour que le pouvoir de l’humanité apporte « à tous les peuples les bienfaits du développement et la possibilité d’améliorer la qualité de la vie » (ONU 1973 : 3). Le choix de la vertu dédommage ainsi les acteurs de la responsabilité de penser à nouveaux frais des manières de nouer les rapports entre humains et non-humains, en se contentant de relancer le mythe du progrès, soutenu par une foi inébranlable en la technologie.

Selon Latour, ce rapport au temps explique l’insensibilité historique de l’Occident aux tensions écologiques. Je ne peux développer ce point ici, mais il me semble intéressant d’évoquer cette hypothèse pour d’ultérieures recherches généalogiques sur la temporalité, que la modernité associerait, dans ce cas, au rapport au temps des mouvements gnostiques et à leur interprétation de l’Apocalypse :

Dès que l’on traduit le « temps de la fin » par la « fin des temps », on se trouve au bord d’une vertigineuse métamorphose – et la tentation devient irrésistible de passer de l’autre côté en abandonnant le temps de la finitude et de la mortalité […]. Les rapports de la fin des temps et de la finitude du temps se sont inversés. L’histoire se met à porter, dans son mouvement même, la transcendance qui y met fin. Cela veut dire donc que l’on va pouvoir échapper à l’immanence (Latour 2015 : 250).

Si le parallélisme est pertinent à défaut d’être historiquement correct, nous serions déjà parfaitement en mesure d’affirmer que la recherche de solutions aux tensions écologiques par une idéologie de la durabilité relève bel et bien de la solution miracle. Mais ce discours de salut est encore loin de ses stades ultimes d’élaboration. Le Sommet de Rio de Janeiro fournira bien d’éléments essentiels à son aboutissement.

5. Formes d’actorialisation

Nous proposons de conclure cette brève généalogie en indiquant une dernière tendance dans la construction juridique de l’environnement : celle qui commence à thématiser la modulation des valences de la reproduction des écosystèmes et de leur productivité. Dans le récent ouvrage sur la perspective de la « redirection écologique », Héritage et fermeture. Pour une écologie du démantèlement, où l’on s’interroge sur les effets matériels e conceptuel de dépendance au sentier, on observe que l’impératif de la productivité est l’une des habitudes interprétatives les plus résistantes. En effet, « l’écueil ne tient pas uniquement au défaut de connexion avec le vivant […]. Il s’agit également de soustraire le vivant à cette mobilisation afin de ménager une place à l’improductif, condition sine qua non de la reproduction, et, conséquemment, d’une durabilité digne de ce nom » (Bonnet, Landivar, Monnin 2021 : 32).

La remarque nous conduit à nous demander alors qu’en est-il de l’habitude interprétative de la productivité dans les représentations des acteurs non-humains dans le Droit, le discours juridique et son imaginaire étant sans doute l’un des héritages sémiotiques les plus lourds avec lesquels nous devons composer. À ce propos, je prends la liberté d’évoquer une recherche effectuée avec Davide Puca (Puca et Tassinari 2018) sur l’imaginaire de l’entreprise agricole « soutenable » sous-jacent à la certification européenne d’agriculture biologique CE Reg. 834/2007, que nous avons comparé à la plus récente certification Biodiversity Friend (Codauro et al. 2014) : deux textes juridiques qui visent précisément à mobiliser et à qualifier des acteurs non-humains dans le cadre du travail agricole par des imaginaires de la « nature » très différents.

L’« agriculture biologique » se définit avant tout par l’exclusion des OGM et des engrais chimiques de la production. Pourtant, montrions-nous, son intuition la plus intéressante est de compenser cette exclusion par la mise au travail de non-humains. La « lutte biologique contre les parasites » en est un excellent exemple. Dans ce scénario, il y aurait des acteurs non-humains – des insects-predateurs – dont les intérêts alimentaires seraient alignés aux intérêts économiques des agricultures : les deux ciblent en effet les insectes définis comme « parasites », qui s’alimentent de la récolte. Dans le texte, le champ, lieu topique d’un tel alignement, est qualifié d’« écosystème ». Cet « écosystème » est pourtant basé sur une pertinence strictement économique qui considère comme des habitants légitimes seulement ceux qui sont utiles à la production.

- Note de bas de page 3 :

-

Pour un approfondissement sur la construction sémio-juridique du lien entre aliments et territoire dans l’espace européen, voir Puca (2021 : 25-107).

En revanche, ce qui est intéressant dans Biodiversity Friend, c’est que le concept de « reproduction » n’a pas été réduit à un rôle complémentaire de la production mais a été déballé dans une série de programmes d’action qui n’ont rien à voir avec la productivité agronomique. Ce label oblige les agriculteurs à maintenir des zones humides, à créer des espaces spécifiques pour la mobilité et le gîte des insectes, et à considérer les entités parasites comme des informateurs de la diversité. L’hébergement, la mobilité, la reproduction et la communication constituent des cours d’action pourvus d’autonomie narrative, actualisant la variété sémantique des activités non humaines que la réglementation biologique virtualise totalement. Alors que le « biologique » propose une mise en production totale des vivants présents dans les sols pour remplacer certains produits chimiques, BF propose une image de la ferme comme lieu d’articulation de la productivité et de l’improductivité, dans ce cas faisant place aux activités de reproduction non productive de la biodiversité3.

Cette représentation juridique d’un improductif qui participe au collectif agricole nous semble indiquer une piste pour représenter la pluralité cosmologique que l’Anthropocène nous met sous les yeux, chaque être relevant d’une manière particulière de subsister sur terre et de se reproduire :

Chacun des êtres qui participent à la composition d’un terrain de vie possède sa propre façon de repérer ce qui est local et ce qui est global et de définir son intrication avec les autres. Le CO2 n’a pas la même spatialisation que les transports urbains ; les aquifères ne sont pas locales au même sens que les grippes aviaires ; les antibiotiques globalisent le monde d’une tout autre façon que les terroristes islamistes ; les villes ne forment pas les mêmes espaces que les États, le chien Cayenne oblige sa maîtresse, Donna Haraway, à des déplacements auxquels elle n’aurait jamais pensé ; l’économie fondée sur le charbon ne dessine pas, comme on l’a vu, les mêmes luttes que celles fondées sur le pétrole (Latour 2017 : 119).

Il n’y a pas d’autre manière de mesurer l’entité et l’extension de ces territoires collectifs que de représenter, politiquement et juridiquement, ces « sujets hybrides » et leurs intérêts composites. Du point de vue politique, cela signifierait reconnaître à des collectifs composés d’humains et de non-humains, le droit d’être représentés dans des assemblées politiques. Du point de vue juridique, cela ouvre la possibilité de se constituer en personnes morales faites d’assemblages solidaires, d’humains, d’animaux et de conditions de subsistance définies selon les circonstances.

La juriste Marie-Angèle Hermitte (Hermitte 2011) adopte une perspective rigoureuse en ce sens. Prenant le parti de l’antisubstantialisme, Hermitte observe que la « personnalité physique » et la « personnalité morale », dont le modèle sémiotique des sociétés commerciales n’est qu’une spécification, sont des variantes de la catégorie de la personnalité (ou sujet de droit). Cette définition relationnelle, émancipée de la référence à la personne humaine comme fondation de la subjectivité juridique, lève la plupart des perplexités concernant la fondation des droits des non-humains qui : i) participent tantôt de propriétés typiques de (certaines) personnes morales, pouvant être appropriables, crées et supprimées dans des conditions spécifiques et étant des agrégats d’acteurs humains et non-humains ; ii) tout comme (certaines) personnes physiques, tels les mineurs, peuvent être titulaires de droits et non de devoirs, opposables par l’intermédiaire de gardiens (associations de protection de la nature, collectivités territoriales, organismes publics), et peuvent se présenter comme essentiellement inappropriables. Les Sommets de la Terre ratent presque entièrement ces processus sans donner aucune définition opératoire des non-humains et de leurs associations avec les humains en termes de composition d’intérêts, mais uniquement en transposant les notions de Droit Privé de patrimoine de biens (l’amosphère et ses particules générant de l’actif par des puits, des crédits et du réservoir) ou de propriété intellectuelle (la diversité biologique étant réduite finalement à un patrimoine de ressources brevetables).

À partir de là, Hermitte reconnaît deux tendances à la participation sémantique entre « personne » et « choses » : a) la tendance de la personnification substantielle à attribuer à des non-humains, et plus particulièrement aux animaux, mais aussi à des écosystèmes, des traits caractéristiques de la subjectivité juridique des personnes physiques ; et b) la tendance à la personnification procédurale, qui consiste à attribuer aux non-humains les capacités et les conditions d’être en justice, et donc d’agir en Droit. Elle cite parmi les exemples les plus remarquables articulant ces tendances la Constitution équatorienne, habilitant tout sujet à opposer en justice une atteinte à l’écosystème en vertu d’un intérêt commun aux humains sans méconnaître les exigences propres du milieu. Reconnus dans le Statut de Rome de la Cour Pénal de Justice, ces principes permettraient de criminaliser l’écocide et de donner des instruments pénaux clairs et définis pour empêcher l’abandon du patrimoine commun de l’humanité, comme les forêts amazoniennes, à l’arbitrarité des gouvernements, tout en donnant à chaque humain la liberté de faire partie liée avec des non-humains pour mieux défendre leurs intérêts communs face à l’exploitation.

La question n’est pas de plaider purement ou simplement pour les droits des animaux. Cela ne ferait que reconduire la séparation mutuellement exclusive que l’opposition latourienne « humain vs non-humain », peut-être malgré Latour lui-même, contribue à maintenir. La question est de trouver des pistes internes au droit tels des processus discursifs où c’est précisément l’actorialisation qui est interrogée du point de vue de sa construction sémiotique. Ces sont ces tensions actorielles qui produisent des sujets, en redéfinissant les valeurs sémantiques qu’on prête aux acteurs – « sensibles vs insensibles », « souffrants vs jouissants », « animés vs inanimés », « productifs vs improductifs », « reproductifs vs stériles » – et en suggérant par là des voies de subjectivation des non-humains qui, à la périphérie de la sémiosphère, parviennent à mettre en question les répartitions cosmologiques qui sont à leur centre.

5. Conclusions

Garde donc aux écologistes qui placent la « nature » et l’« environnement » au cœur de leur discours. Dans la révolution conceptuelle de l’Anthropocène, il est désormais clair qu’il y a de l’humain dans les vicissitudes que nous croyons objectives de la Terre, et que finalement la constitution de cette dernière participe de notre faire autant que la nôtre de la sienne. Il est donc pour le moins inapproprié́ de continuer à se fier à la répartition des humains dans la position de sujet de moralité́, et de la Terre et ses éléments en position d’objet, remontant à la summa divisio entre chose et personne du droit romain. Nous devons désormais nous efforcer de rendre la parole à des systèmes sociotechniques complexes.

Du point de vue juridique, cela signifie repenser à nouveaux frais la définition des sujets de droit et prendre à bras-le-corps la fameuse et épineuse question des droits de la nature, sans tomber ni dans le biologisme ni dans l’éco-fascisme ; de redessiner des nouvelles formes de spatialité antrhopique non exclusivement anthropomorphe ; et de resituer les formes de la temporalité du droit et de la société sur le même plan que les mutations des milieux non-humains La tâche est facilitée par la considération que la nature, en tant que figure paradoxale, à la fois transcendante par rapport à la société mais évoquée par les acteurs sociaux comme argument d’autorité pour influencer la politique, est une construction sémiotique comme toutes les autres. Cela ne signifie pas qu’elle n’existe pas, mais qu’à travers une transformation culturelle profonde des pratiques et des représentations, les traits qu’on lui prêtait pourraient être réarticulés et recomposés à l’intérieur de subjectivités collectives plurielles, qui ne se fondent pas sur la séparation entre humain et non humain mais qui prennent en considération au cas par cas les rapports d’interdépendance à l’intérieur d’un collectif donné.

Cela ne signifie pas non plus éliminer complètement le rapport de sujet à objet de droit que les humains – personnes physiques ou morales – entretiennent avec les « biens » naturels – animaux ou écosystèmes, peu importe –, mais plutôt de reconnaître aux humains et aux non-humains la possibilité́ de se constituer en personnalités juridiques qui, comme dans le cas de la personnalité́ morale, se présentent comme des agrégats d’humains et de non-humains, vivants et non-vivants, susceptibles de converger autour d’un intérêt commun.

Comme l’écrit Latour, le paysage politique a changé. Maintenant, il faut redessiner toutes les cartes en imaginant qu’il y a autant de territoires superposés que des acteurs qui s’y rattachent.