Penser la stratégie dans le champ de la communication

une approche sémiotique

Erik Bertin

Index

Mots-clés : stratégie

Auteurs cités : Juan Alonso-Aldama, Hannah ARENDT, Denis BERTRAND, Pierre BOURDIEU, Per Aage BRANDT, Bernard Brochand, Jean-Paul Charnay, Carl von Clausewitz, Joseph COURTÉS, Jean-Pierre Detrie, Jean-Marie DRU, Jean-Marie FLOCH, Jacques FONTANILLE, Algirdas J. GREIMAS, François JULLIEN, Eric LANDOWSKI, Jacques Lendrevie, Claude LÉVI-STRAUSS, Thierry de Montbrial, Jean-Claude Passeron, Emmanuel Terray, Philippe de Woot

Introduction

- Note de bas de page 1 :

-

Landowski E., La société réfléchie, Paris, Seuil, 1989. Voir en particulier le chapitre intitulé « Explorations stratégiques » pp. 230-244, qui constitue un des rares travaux de référence sur la tentative de formalisation sémiotique de la stratégie.

- Note de bas de page 2 :

-

Op.cit., p. 231.

Il en est de la stratégie comme de certains concepts ou expressions qui se propagent un peu partout dans une société à un moment donné, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Plus l’emploi du terme se répand, plus l’imprécision et le flou grandissent quant à leur contenu. Ces termes semblent alors jouer un rôle de « blanc-seings lexicaux » pour ceux qui les emploient, signe d’appartenance ou d’intégration à un groupe social ou une corporation. Pourtant, derrière la commodité ou la coquetterie de langage se cache un risque bien réel du point de vue des échanges sociaux : celui d’une illusion de compréhension réciproque, fondée sur la conviction rassurante de « parler le même langage », et celui d’une croissance inquiétante de concepts creux, vidés de leur précision et de leur valeur heuristique d’origine.

S’éloignant de son centre de gravité militaire d’origine, le terme de « stratégie » s’est propagé dans le vocabulaire de nombreux domaines d’activités et de disciplines, comme le faisait déjà remarquer Eric Landowski dans La société réfléchie1. Les politiques, les syndicats, les entreprises, les sportifs, ont bien sûr leur stratégie –ou à tout le moins parlent de stratégie-, reflétant l’origine polémique du concept. Mais aujourd’hui la science, la médecine, la culture et jusqu’au domaine artistique pour ne citer que ceux-ci sont devenus des usagers du mot « stratégie ». L’inventaire des emplois manifestés dans leur diversité serait une démarche méthodologiquement bien aléatoire et sans doute peu rentable pour cerner le contenu unificateur du concept2. D’autant que l’ambition ici n’est pas de se livrer à un examen global du concept de stratégie mais plutôt de le cerner dans son utilisation et son application au champ de la communication mass médiatique –et plus spécifiquement de la communication publicitaire.

Le terme de stratégie n’échappe pas à la règle quand il est employé dans l’univers de la communication et du marketing. Constamment utilisé ou revendiqué, considéré comme la partie « noble » du travail des hommes de marketing et des publicitaires, le terme devrait dans ce champ renvoyer à un « concept stratégique » au contenu et aux contours relativement précis, posséder une réelle valeur opératoire et être partagé de la même manière par les acteurs de cet univers. Or il semblerait que l’on soit assez éloigné de cette situation idéale.

Pour tenter de définir le cadre et la nature du champ stratégique dans la communication, on a choisi de revenir d’abord aux sources de la tradition stratégique, occidentale et orientale, afin de repérer le poids des éventuelles traces de cette matrice conceptuelle dans l’activité stratégique de l’entreprise et du champ publicitaire. C’est sur la base de cette investigation que l’on essayera ensuite de dégager d’un point de vue sémiotique les principaux fondements du concept de stratégie dans la communication. Et cernant ainsi de plus près les caractéristiques du faire stratégique communicationnel, c’est la problématique de la différenciation que l’on verra se dessiner.

1. Le patron, le publicitaire et le stratège. premières définitions

- Note de bas de page 3 :

-

De Montbrial T., « Stratégie », in Dictionnaire de Stratégie, dir. De Montbrial T. et Klein J., Paris, PUF, 2000, p. 527.

- Note de bas de page 4 :

-

Charnay J.- P., La stratégie, Paris, PUF, 1995, p. 20.

- Note de bas de page 5 :

-

Détrie J.-P. et alii, Strategor. Stratégie, structure, décision, identité, Paris, InterEditions, 1988, p. 25.

Les définitions de la stratégie sont nombreuses et ont varié plus ou moins en fonction des contextes et des époques. Néanmoins on peut s’accorder sur un cadre conceptuel générique qui la présente comme « la science ou l’art de l’action humaine finalisée, volontaire et difficile »3. Finalisée car tendue vers des objectifs identifiés avec précision. Volontaire car la réalisation de l’objectif est conditionnée par la volonté (et sa durée) de l’unité agissante. Difficile parce que cette réalisation demande des efforts substantiels et prolongés pour surmonter des obstacles qui prennent généralement la forme d’adversaires aux stratégies antagonistes.

Ce canevas, à la fois très vaste et très limité, ne suffit évidemment pas à rendre compte de la complexité et de la richesse du champ de la stratégie. Il ne sert pour les théoriciens (stratégistes) et les praticiens (stratèges) que de point d’entrée dans le domaine sous forme condensée et de délimitation d’un périmètre conceptuel. Mais placé à ce niveau de généralité, le concept de stratégie finit par devenir une sorte de méthodologie générale de l’action humaine, ce qui a facilité son emploi dans tous les domaines d’activité mais qui fait courir le risque à la stratégie de se dissoudre dans la totalité du social4.

Si l’on se tourne du côté des sciences du management, on constate que le terme de stratégie s’est imposé très tôt dans la pensée managériale américaine des années

soixante, en référence au vocabulaire militaire5. La présence d’objectifs à atteindre, nécessitant des choix, au moyen de ressources et au détriment de forces concurrentes justifiaient cette analogie. Mais celle-ci est restée assez superficielle, sans véritable tentative pour adapter le concept stratégique à ce nouveau domaine ou au contraire pour pousser plus avant la validité du parallèle. Ce dont témoigne la définition suivante :

- Note de bas de page 6 :

-

De Woot Ph., « Stratégie des entreprises », in De Montbrial T. et Klein J., op. cit., p. 542.

« Il s’agit d’un processus de décision et d’action, délibéré et anticipatif. C’est par lui que l’entreprise définit ses priorités, oriente ses forces, alloue -et réalloue- ses ressources rares. C’est par lui aussi qu’elle fixe les buts à atteindre et les normes du succès ou de la victoire »6.

Cette définition très générale de la stratégie d’entreprise, centrée sur les choix et les décisions à prendre en matière de finalités à atteindre et de moyens à mettre en œuvre émerge comme un invariant de la pensée managériale en la matière :

- Note de bas de page 7 :

-

Détrie J.-P. et alii, op. cit., pp. 17-18.

« Ce que l’on appelle la stratégie, à l’intérieur même de la politique d’entreprise, correspond à l’exercice difficile des choix, notamment de voies et de moyens, pour atteindre les objectifs généraux que l’on s’est fixé »7.

On comprend au fond assez bien que les entreprises aient pu faire leur cette conception « gestionnaire » de la stratégie, en tant que principe d’organisation et de combinaison des ressources vers un objectif.

La communication et la publicité s’étant historiquement développées dans le sillage du marketing d’entreprise, il est somme toute assez logique de retrouver cette même conception comme principale source d’inspiration de la pensée stratégique dans la communication publicitaire au sens large :

- Note de bas de page 8 :

-

Brochand et Lendrevie, Le Publicitor, Paris, Dalloz, 1993, p. 44.

- Note de bas de page 9 :

-

Brochand et Lendrevie, Le Publicitor, Paris, Dalloz, 1993, p. 45.

« Nous définissons une stratégie comme une allocation de ressources qui engage, consciemment, l’entreprise dans une voie déterminée et sur une longue période »8.

« Une stratégie de communication est l’ensemble des décisions majeures et interdépendantes sur les objectifs à atteindre et les moyens principaux à mettre en œuvre pour les réaliser »9.

Précisons que Le Publicitor fait figure de manuel de référence dans les études publicitaires par la couverture exhaustive et la tentative de conceptualisation des problématiques de la communication publicitaire. La conception de la stratégie qu’il y propose, explicable par le cadre marketing dans lequel il s’inscrit, peine néanmoins à rendre compte et à formaliser ce qui caractérise le champ stratégique en communication.

Que retient-on de ce premier examen ? Que le concept stratégique dans la gestion de l’entreprise comme dans la communication a été forgé sur une analogie tentante avec le domaine classique de la stratégie, c’est-à-dire au sens diplomatico-militaire. Mais cette référence tutélaire est restée plutôt superficielle, et ce paradigme n’a été ni vraiment dépassé ni vraiment approfondi dans une mise à l’épreuve.

Néanmoins, la tradition stratégique diplomatico-militaire se révélant être la source d’inspiration directe -même limitée et édulcorée- de la stratégie d’entreprise et de communication, on ne peut se contenter de la définition générique donnée plus haut. Il nous faut examiner de manière plus approfondie ce qui, dans le paradigme stratégique occidental, a pu influencer voire structurer, de manière active ou passive, la conception de la stratégie dans le domaine socio-économique.

2. L’héritage du paradigme stratégique occidental

2.1. Prémisses

- Note de bas de page 10 :

-

Alonso Aldama J., « Modèles sémiotiques et rationalité et rationalité stratégique chez Lawrence d’Arabie », Modèles linguistiques, 47, Paris, 2003, pp. 29-38.

En préalable, il nous faut évoquer deux concepts qui traversent et surplombent l’héritage stratégique occidental. Ils semblent posséder tous deux un certain degré de généralité et présentent une forte résonance sémiotique.

Il s’agit en premier lieu de la programmation, qui semble fonder la théorie stratégique classique, depuis la Grèce antique jusqu’à la guerre du Vietnam10 : un sujet bien défini, un but, une succession d’actions orientées vers un point culminant qui est la bataille, celle-ci étant l’action définitive qui produit une transformation discrète des états de choses. Cette idée de parcours orienté, articulant différentes séquences d’action dans un ordre prévisible vers une « épreuve » témoigne fortement de la présence d’une certaine rationalité narrative à l’œuvre dans l’activité stratégique telle qu’elle s’est construite en occident, tant sur le champ de bataille que sur le champ concurrentiel. On peut dire que le concept de stratégie dans sa définition est largement resté centré, à travers le temps et les contextes d’utilisation, sur cette notion de programmation. Ce qui amène peut-être à opérer une distinction majeure entre la stratégie, en tant que définition stable -et donc limitée- d’un domaine, et la pensée stratégique elle-même, en tant que mécanismes intellectuels plus ou moins repérables et formalisables. Cette distinction sera nécessaire lorsqu’on abordera la problématique stratégique dans la communication.

- Note de bas de page 11 :

-

Cf. Landowski E., op. cit., pp. 239-240.

- Note de bas de page 12 :

-

Charnay J.- P., op. cit., pp. 119-120.

Un deuxième concept émerge de la tradition stratégique, en amont de ses contextes d’application. Car si la programmation définit le type de l’action en stratégie, le calcul caractérise le type de compétence mise en jeu par les forces qui se mesurent et s’affrontent dans le champ stratégique. En effet, bien au-delà du domaine diplomatico-militaire, tout cadre stratégique se caractérise par des « échanges de coups » entre les forces qui s’affrontent, échanges se déroulant à deux niveaux : le choix d’un « coup » doté de certaines caractéristiques et configurations « techniques » en fonction du terrain où l’on se trouve (militaire, économique, éditorial, etc.), et le calcul de la charge signifiante de ce coup (l’effet de sens qu’il produira sur son destinataire). De même, pour la partie adverse, chaque coup au-delà de ses caractéristiques techniques fera l’objet d’un calcul d’ordre interprétatif quant à son sens perçu11. A travers le calcul, on se trouve sans doute en présence d’une caractéristique fondamentale de l’activité stratégique.

Si l’on considère l’étendue de la zone de validité des concepts de programmation et de calcul, on peut être fondé à les faire remonter au-dessus même des principes de la tradition stratégique classique, dans une sorte de « méta-stratégie » qui embrasserait toute recherche de rationalisation de l’action humaine finalisée sur fond de conflictualité et de tensions12.

Redescendons à présent d’un cran, au niveau des grands principes stratégiques, pour procéder à l’examen des traces éventuelles du modèle stratégique occidental dans la pensée managériale et communicationnelle.

2.2. La dialectique des fins et des moyens ou l’ « erreur » de Clausewitz

La catégorie moyens/fins est sans aucun doute la pierre angulaire de l’édifice stratégique occidental. Elle se place au cœur de l’œuvre de Clausewitz, qui reprend ici un héritage de la pensée antique et l’inscrit dans ce qui deviendra la référence de la théorie de la guerre moderne. L’art de la guerre, comme tout « art » en tant qu’activité humaine requérant une grande habileté, pourrait se résumer selon lui à la définition d’objectifs, politiques puis militaires, suivis du choix et de la mise en œuvre de moyens adaptés et judicieux :

- Note de bas de page 13 :

-

Clausewitz, De la guerre, Paris, Editions de Minuit, 1955, p. 70, cité par Terray E., in Clausewitz, Paris, Fayard, 1999, p. 128. L’ouvrage d’Emmanuel Terray, anthropologue à l’EHESS et travaillant entre autre sur la culture allemande, constitue un apport précieux en ce qu’il présente une lecture extrêmement intéressante de l’oeuvre de Clausewitz. A travers l’analyse approfondie de la pensée clausewitzienne, l’auteur y trouve les fondements d’une théorie générale de l’action dans le milieu de l’incertitude et du risque.

« Tout art a pour objet d’employer les moyens donnés au but qu’on s’est fixé […]. L’activité de l’art consiste toute entière à adapter les moyens à la fin »13.

Il revient à de nombreuses reprises sur cette articulation fondatrice :

- Note de bas de page 14 :

-

Clausewitz, De la guerre, p. 241, in Terray E., op. cit., p. 128.

« Tant qu’il existe des buts et des moyens, il existe aussi une adaptation des uns aux autres, en quoi se résume l’art de la guerre »14.

- Note de bas de page 15 :

-

Ibid.

- Note de bas de page 16 :

-

Jullien F., Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1996, pp. 7-21.

- Note de bas de page 17 :

-

Ibid., p. 13.

- Note de bas de page 18 :

-

Arendt H., Condition de l’homme moderne, Paris, Calman Lévy, 1983, chap. IV et V, cité par Terray E., op. cit., p. 225-227.

- Note de bas de page 19 :

-

Ibid., p. 226.

- Note de bas de page 20 :

-

Ibid., p.228.

- Note de bas de page 21 :

-

Landowski E., « Pour une sémiotique de la stratégie : figures et relations », Actes Sémiotiques I, 1983, Paris, p. 9.

La guerre est en effet le règne de l’incertitude et du désordre, soumise aux aléas du hasard. Cette dialectique des fins et des moyens correspond à une tentative de conjurer cette incertitude et de soumettre les événements en rapprochant le plus possible l’action guerrière -et donc la stratégie- d’une pensée rationalisante et modélisatrice. C’est pourquoi les théoriciens de la guerre ont largement cédé à cette tentation de la science, explorant leur objet à l’aide de disciplines aux méthodes et aux modèles déjà constitués telles que la mécanique, les mathématiques et la géométrie15.

François Jullien dans son Traité de l’efficacité voit dans cette tendance un effet pervers de la pensée occidentale d’inspiration grecque, qui fait aborder toute action à travers le couple théorie-pratique16. Le schéma en est toujours le même : on définit une forme idéale que l’on pose comme but à atteindre et l’on agit ensuite de façon à faire entrer ce modèle dans la réalité. Il s’agit bien sûr d’un idéal, souvent trahi par la pratique. Mais c’est ce couplage qui a servi de creuset pour penser l’efficacité de l’action guerrière : un plan de guerre dressé d’avance comme modèle, sur la base de la théorie stratégique, qu’on s’applique à imposer à la réalité par la vertu de la volonté17. Ainsi la guerre -et partant, la pensée stratégique- a-t-elle été abordée fondamentalement dans une perspective « technicienne », voire d’ingénieur, d’emprise et de contrôle sur les choses. Ici se dégage l’ « aiguillage conceptuel » qui a orienté de manière décisive la tradition stratégique occidentale. En envisageant la guerre sous l’angle d’une « matière » à maîtriser grâce aux acquis de la pensée scientifique, l’occident témoignait de la prépondérance dans sa culture du modèle de la fabrication sur celui de l’action. L’opposition classique établie par Hannah Arendt18 apporte ici un éclairage précieux pour comprendre ce fondement de notre culture stratégique. Dans l’ordre de la fabrication, l’ouvrier part d’un modèle préconçu et s’efforce de le réaliser. Il réunit pour se faire les moyens nécessaires à cette fin. Il exerce son savoir et sa force sur la matière. Il possède la maîtrise de ses opérations et celles-ci sont réversibles, il peut les modifier ou les annuler. L’ordre de l’action est tout différent puisqu’il repose non plus sur l’interaction avec la matière mais avec les individus19. Elle passe donc principalement par la parole. Mais l’acteur ne bénéficie pas de la maîtrise de l’ouvrier, car agir, c’est donner une impulsion initiale à un processus qui sera ensuite repris et modifié par la réaction des autres. Bref, accepter de s’inscrire dans l’action, c’est accepter le risque de l’indétermination et de l’absence de contrôle. Et c’est ce risque que les théoriciens de la stratégie comme Clausewitz rejettent, préférant la dialectique plus rassurante de la définition d’objectifs, aux niveaux politique et militaire, et de la conception de la « forme idéale » de moyens pour les atteindre. Même si Clausewitz a conscience de la fragilité du « modèle » face aux aléas de la réalité -la singularité de la situation, l’irruption du hasard, l’incertitude-, il ne parvient pas véritablement à remettre en question le couple théorie-pratique. Au lieu de cela, il fait simplement appel au concept de « friction »20, issu de la mécanique, pour rendre compte -sans vraiment modifier sa pensée- de la résistance de ces fameux paramètres impondérables du réel à l’idéal théorique.

Cette dialectique enfermante des objectifs et des moyens qui a jusqu’à aujourd’hui largement influencé la pensée stratégique de l’entreprise amène à formuler une hypothèse. Pour conjurer l’incertitude, le stratège militaire comme le stratège d’entreprise ont cédé à la tentation du modèle de la fabrication et ont voulu introduire dans leur domaine la maîtrise que l’ouvrier exerce sur ses actes et le caractère défini et permanent de son œuvre. C’est cette même volonté de maîtrise mécaniste et rationalisante qui est au cœur de la pensée marketing des plus grandes entreprises et qui a informé leur conception de la communication. C’est ce qui explique que les hommes de marketing considèrent la plupart du temps la communication dans une logique de maîtrise de l’objet -quantifiable, contrôlable- plus que d’action sur ou avec des sujets.

On retrouve ici l’approche « technicienne » de la stratégie, conçue comme un « faire technologique »21 c’est-à-dire limitée à la manœuvre d’une matière ou de choses.

La théorie sémiotique offre une alternative à cette impasse dans laquelle la tradition occidentale a placé la pensée stratégique : la vague parenté entre stratégie militaire et stratégie de communication peut être reconsidérée et poussée plus loin si l’on envisage la guerre comme la communication dans une logique de production d’effets, intégrant incertitude et instabilité comme principe constitutifs, plutôt qu’à travers une illusion de maîtrise modélisatrice. Plaçant la production d’effets de sens au cœur du faire stratégique, à la fois comme finalité et comme méthode, la compréhension des conditions de production et de saisie de ces effets engendrés devient alors un enjeu central ainsi qu’une méthode pour la pensée stratégique.

2.3. L’adversaire à vaincre

- Note de bas de page 22 :

-

De Montbrial T. et Klein J., op. cit., p. 527.

- Note de bas de page 23 :

-

Terray E., op. cit., p. 126.

- Note de bas de page 24 :

-

De Montbrial T. et Klein. J., op. cit., p. 532.

- Note de bas de page 25 :

-

Détrie J.-P. et alii, op. cit., p. 28.

La notion d’adversaire, et son prolongement naturel qu’est la situation d’affrontement, apparaît comme un autre principe fondateur qui a défini l’horizon stratégique occidental. Son héritage a fortement structuré la conception de la stratégie en entreprise et en communication. Le caractère « difficile » de l’action stratégique, nécessitant une volonté durable pour atteindre ses objectifs, est justifiée par l’existence d’obstacles que sont en particulier des adversaires aux stratégies antagonistes22.

Que l’on s’en tienne à la guerre au sens strict ou qu’on la compare comme le fait Clausewitz au jeu, au commerce ou à la politique, on a en effet avant tout une « structure de compétition »23 qui instaure des rapports d’affrontement de types différents entre les acteurs impliqués. Cette polarisation du faire stratégique sur l’adversaire à vaincre fait partie des principaux emprunts analogiques de la pensée d’entreprise au domaine diplomatico-militaire24. Elle a pris la forme du concept de concurrence, transposant dans un cadre moderne le général disposant ses troupes face à l’ennemi. C’est l’école américaine de la Business Administration qui, la première à travers Harvard, a fait de l’analyse concurrentielle le concept-clé de la stratégie25, faisant des forces à dominer ou à maîtriser dans un environnement concurrentiel le facteur premier de succès de la stratégie :

- Note de bas de page 26 :

-

Ibid., p. 18.

« C’est d’ailleurs en référence à cette notion [de concurrence], qui évoque un état de guerre entre les combattants que sont les entreprises sur un terrain représenté par le marché, que les premiers théoriciens ont adopté le terme de stratégie »26

- Note de bas de page 27 :

-

Bourdieu P., Sur la télévision, Paris, Liber éditions, 1996, p. 25.

Mais cette focalisation de la pensée marketing sur la concurrence comme force adverse à affronter a sans doute conduit à certains excès. Et en premier lieu ceux d’un concept importé du domaine militaire sans véritable adaptation à un champ pourtant différent. En effet, s’agit-il bien d’un affrontement au sens polémologique strict du terme ? Est-ce véritablement en affrontant les concurrents que se joue l’issue du « combat » ? Et si les concurrents sont des adversaires, quel statut alors accorder au destinataire final, qu’il soit client ou consommateur ? Faute de penser cette adaptation, la stratégie marketing et communicationnelle des entreprises a souvent fait de la lutte contre la concurrence le point de focalisation de son action. Bon nombre d’entreprises définissent leur stratégie en fonction de leurs concurrents-adversaires, plutôt que de la concevoir d’abord en fonction de leur destinataire final, et de la situation et des attentes de celui-ci. Et leur communication reflète cette « focalisation concurrentielle », ceci étant particulièrement sensible dans les secteurs fortement compétitifs ou en développement, par exemple les produits d’entretien ou la téléphonie mobile. Dans ces univers très concurrentiels, les discours publicitaires semblent conçus non pas pour intéresser les destinataires mais pour « répondre » aux autres concurrents. On aboutit ainsi à des situations absurdes ou les « coups » portés sont davantage perceptibles et interprétables par les responsables marketing des entreprises du secteur que par les consommateurs ou clients éventuels. C’est ce que Pierre Bourdieu nomme l’ « effet de champ » dans l’univers ultra concurrentiel des médias, où les journaux s’épuisent à produire des « différences infimes », inaperçues du lecteur/téléspectateur, pour se distinguer des concurrents27. Ce phénomène de « différence infime » est également observable dans la communication, avatar dégradé d’une vision stratégique structurellement conflictuelle.

Certains courants de la pensée managériale ont cependant perçu les risques d’enfermement dans ce dogme concurrentiel :

- Note de bas de page 28 :

-

Détrie J.-P. et alii, op. cit., p. 18.

« En réaction à ces parti pris, les théories les plus récentes sur la stratégie mettent l’accent sur les stratégies relationnelles, celles qui se développent précisément dans un contexte d’entente plutôt que d’affrontement »28.

Néanmoins ce dogme n’a pas fait l’objet d’une réelle remise en cause, en particulier dans les pratiques marketing des entreprises.

- Note de bas de page 29 :

-

Montbrial T., op. cit., p. 531.

- Note de bas de page 30 :

-

Landowski E., op. cit., p. 7

Il est pourtant possible d’adapter le concept d’adversaire au champ de l’entreprise et de la communication. La notion de rapport de forces, introduite dans la pensée stratégique économique par Marx29, rendrait compte plus justement de sa nature polémique spécifique. Et elle serait sans doute à rapprocher du concept sémiotique de confrontation interactantielle30, proposé par Eric Landowski, pour faire sortir la communication stratégique d’une logique purement agonistique entre deux camps de combattants. Nous reviendrons plus loin sur cette redéfinition.

2.4. La violence, modalité du faire stratégique

Le primat de l’affrontement d’un adversaire fait découler, corrélativement, un autre principe fondamental dans la théorie stratégique. C’est l’exercice de la violence. Dans le champ diplomatico-militaire, le « dénouement » se produit en effet dans l’étape ultime de la conflictualité qu’est l’événement du combat, caractérisé par le déchaînement de violence brutale et la destruction, puisque c’est la vie et la liberté d’exercer sa volonté propre qui sont en jeu :

- Note de bas de page 31 :

-

Terray E., op. cit., p. 126.

« Finalement –le résultat n’est certes pas inattendu-, c’est bien la violence brutale, l’effusion de sang dirait Mao, qui constitue la marque spécifique de la guerre »31.

La violence, dans son expression physique et brutale, définit spécifiquement le fait guerrier et ne peut s’appliquer -heureusement- de manière littérale aux autres pratiques de la stratégie.

Il serait cependant illusoire ou angélique de croire que la violence n’est simplement plus valide dans ces autres territoires de la stratégie. Elle prend sans doute une autre forme, moins spectaculaire. Que ce soit dans le champ de l’entreprise ou de la communication, le faire stratégique se caractérise toujours par un faire faire ou un faire vouloir, c’est-à-dire par l’exercice d’une volonté aux dépens d’une autre. Et on touche là à une modalité plus générale de la violence, qui s’applique en dehors du fait guerrier, qui est celle de l’exercice de la contrainte.

Pour montrer que la violence à l’état brut ne suffit plus à distinguer l’état de guerre de l’état de paix, et qu’elle peut prendre d’autres formes plus subtiles, Terray fait appel à la notion de « violence symbolique » élaborée par Bourdieu. Pour lui, la violence symbolique est au fondement de tout pouvoir et de toute domination dans le champ social, qu’elle soit exercée par le politique, le professeur ou le psychiatre. Il prend l’exemple du système d’enseignement pour démontrer que la caractéristique principale de cette violence est d’être cachée, « dissimulée » à ceux qui la subissent :

- Note de bas de page 32 :

-

Bourdieu P. et Passeron J.-C., La reproduction, Paris, Editions de Minuit, 1970, p. 18.

« Tout pouvoir de violence symbolique, i.e. tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force, ajoute sa propre force, proprement symbolique, à ces rapports de force »32.

- Note de bas de page 33 :

-

Op. cit., p. 21.

La violence symbolique dans le cadre d’une action pédagogique consistant à imposer par la contrainte le contenu d’un arbitraire culturel. Mais surtout, Bourdieu établit un lien fondamental entre la violence symbolique et la méconnaissance. Ainsi, la violence symbolique a pour effet de légitimer le discours d’un agent ou d’une institution mais cette légitimité suppose la méconnaissance de la violence qui l’a engendrée. C’est ce qui selon lui caractérise notamment l’action pédagogique, même si la violence physique d’origine est masquée.

On peut se risquer à prolonger la réflexion en avançant que la violence symbolique est peut-être la forme de contrainte à l’œuvre dans la communication publicitaire au sens large. D’autant que Pierre Bourdieu précise que le pouvoir symbolique ne peut produire son effet propre que lorsqu’il s’exerce dans un rapport de communication33. En effet le faire stratégique en communication vise l’exercice d’un certain pouvoir sur le destinataire. Et derrière l’accoutumance ou l’indifférence souvent prétendue au discours publicitaire, il se pourrait qu’une forme de violence symbolique soit à l’œuvre à travers la méconnaissance ou le déni de son action même. La contrainte peut s’avancer masquée en-dehors du conflit « ouvert » tout en conservant entière sa visée de domination. L’observation sémiotique des relations stratégiques dans la communication nous aidera à avancer dans ce sens.

2.5. Principes de stratégie opérationnelle

En-deça de ces concepts-clé qui irriguent l’ensemble de la pensée stratégique, la théorie militaire s’est dotée de principes plus opérationnels, directement liés à l’emploi des forces sur le théâtre des opérations. Certains d’entre eux peuvent posséder non pas une relative généralité mais une éventuelle validité, toutes proportions gardées, dans d’autres domaines d’application.

Le centre de gravité

- Note de bas de page 34 :

-

De Montbrial Th., op. cit., p. 532-534.

La qualité déterminante d’un bon stratège est d’identifier le « point décisif »34, c’est-à-dire le point de fragilité de l’ennemi, pour y concentrer ses forces afin d’emporter la décision. C’est ce que Clausewitz nomme le « centre de gravité », lequel permet d’employer ses ressources de manière optimale et non de s’épuiser en divisant les forces sur plusieurs points. Ce principe peut paraître aujourd’hui relever d’un bon sens évident et s’appliquer de fait aux actions des entreprises lorsqu’elle veulent par exemple emporter l’avantage sur un marché. Pourtant, si l’impératif de concentration des forces semble assez évident, l’exercice qui consiste à identifier le centre de gravité l’est beaucoup moins et reste un enjeu-clé dans toute démarche stratégique. Ainsi dans le champ de la communication, la conception stratégique et créative repose en grande partie sur l’identification d’un « nerf sensible » du public-cible, autrement dit d’un point de cristallisation (qui peut être une habitude, une insatisfaction, une idée reçue, etc.) sur lequel on va bâtir le discours. Il s’agit bien là en quelque sorte d’identifier la zone de vulnérabilité du destinataire sur laquelle on aura le plus de chance d’emporter la décision, c’est-à-dire l’adhésion.

Le mouvement et la manœuvre

- Note de bas de page 35 :

-

Ibid.

- Note de bas de page 36 :

-

Cf. Bertin E., « Des outils sémiotiques pour la pensée stratégique », Solutions sémiotiques, Couégnas N., Bertin E. et alii, Limoges, Lambert-Lucas, 2005.

Pour atteindre le point décisif, la condition essentielle est la liberté d’action. Et celle-ci s’exprime en particulier à travers le mouvement, valeur investie positivement dans la tradition stratégique à travers l’opposition entre guerre de position et guerre de mouvement. La manœuvre est la figure principale du mouvement, elle permet d’atteindre le point faible de l’ennemi ou de le surprendre, en le débordant, en l’encerclant ou en le contournant. En ceci, elle est l’antithèse du choc35, frontal et direct. Cette intelligence du mouvement pour trouver la « position » qui agira efficacement sur le destinataire possède une certaine valeur opératoire dans la conception stratégique en communication. On a tenté d’en formaliser une première ébauche sous le nom d’axiologie de la localisation stratégique36. Nous reviendrons sur cette notion de mouvement en abordant les stratégies de différenciation.

Le combat comme « événement »

- Note de bas de page 37 :

-

Terray E., op. cit., p. 234.

Quelque soit la modalité du contact par lequel les protagonistes s’affrontent (choc frontal, prise à revers, reddition sans combat…), l’action stratégique dans la tradition occidentale culmine dans l’ « événement » que constitue ce moment de l’affrontement. « Moment de vérité »37 qui met les choix et les décisions à l’épreuve du principe de réalité. Notre culture stratégique est fortement aspectualisée autour du sème de ponctualité, concentrant les énergies et la valeur sur l’irruption d’événements. Ceci a bien sûr une influence sur la manière de voir le déroulement de l’action stratégique et notamment son dénouement. On touche là à une divergence de fond avec la tradition orientale, ainsi qu’on va le voir.

En définitive, on constate que le « viatique stratégique » léguée par la tradition diplomatico-militaire a été peu mis à profit et peu développé dans d’autres domaines d’application, en-dehors d’emprunts de surface. D’où la relative faiblesse des fondements conceptuels de la stratégie dans ces autres domaines, pensée davantage comme une discipline d’organisation opérationnelle que comme une méthode d’investigation et d’élaboration intellectuelle pour une action efficace.

Puisant à un tout autre fonds culturel, il semblerait que la tradition stratégique orientale puisse apporter certaines réponses et un autre point de vue aux impasses identifiées dans la théorie occidentale.

3. Le modèle stratégique oriental : apports et limites

3.1. De la maîtrise à l’effet

- Note de bas de page 38 :

-

Cf. Jullien F., op. cit., p. 8.

La tradition chinoise aborde la stratégie et toutes les activités qui s’y réfèrent sous un angle bien différent. Au-delà des tentatives de théorisation de l’action efficace, propres à la tradition européenne, elle préfère s’interroger sur les « conditions de l’efficience »38. Pour le stratège et le penseur chinois, ce qui est primordial, c’est de réunir les conditions qui permettront de produire de l’effet sur l’autre, et ceci avec le plus d’économie possible. Le décalage est profond avec notre vision volontariste de l’efficacité, pensée à partir de l’abstraction de formes idéales édifiées en modèle. Echappant à l’emprise du modèle idéal à réaliser comme cadre de l’action humaine, la pensée stratégique chinoise s’affranchit de la dialectique des fins et des moyens et du plan dressé d’avance. Elle se joue en-dehors du rapport théorie-pratique dont découle l’illusion de maîtrise qui est encore à l’œuvre dans notre propre conception de la stratégie.

3.2. Aux sources de l’effet, le « potentiel de situation »

A l’inverse de la tradition stratégique occidentale qui tente d’imposer à la réalité un plan prévu dans l’articulation de ses moindres étapes et détails, la stratégie chinoise ne cherche pas à faire plier le réel à ses objectifs mais à faire résulter l’effet qui est contenu potentiellement dans une situation :

- Note de bas de page 39 :

-

Ibid., p. 28.

« Au lieu de construire une forme idéale qu’on projette sur les choses, s’attacher à détecter les facteurs favorables à l’œuvre dans leur configuration ; au lieu donc de fixer un but à son action, se laisser porter par la propension ; bref, au lieu d’imposer son plan au monde, s’appuyer sur le potentiel de la situation »39.

- Note de bas de page 40 :

-

Ibid., p. 32.

Là où Clausewitz cherche à limiter la contrainte de l’indétermination par la modélisation et la programmation, le stratège chinois se garde au contraire de vouloir imposer au déroulement un plan préconçu, « puisque c’est de ce déroulement même, tel qu’il est logiquement conduit à se poursuivre, qu’il entend tirer parti »40. Psychologie du vouloir contre phénoménologie de l’effet, selon la formule éclairante de F. Jullien. Autrement dit, ces deux visions stratégiques relèvent de deux rationalités sémiotiques divergentes : la première est obsédée par la maîtrise du résultat, qu’elle pense garantir par les ressources du système ; la seconde montre que l’essentiel se joue dans le procès lui-même et que c’est en se laissant porter par le potentiel de la situation qui se déroule qu’on peut impliquer le plus d’effet et ceci avec un minimum d’effort. Et F. Jullien cite ce traité de stratégie pour qui celui qui s’appuie sur la notion de potentiel de situation utilise ses hommes au combat comme on fait rouler des pierres rondes. S’il y a une pente, il est dans la nature des pierres de dévaler la pente. L’effet qui en découle est irrésistible car l’inclination est inscrite dans la configuration (le relief et la rondeur des pierres) :

- Note de bas de page 41 :

-

Ibid., p. 30.

« Le potentiel des troupes qu’on sait employer au combat est comparable à celui des pierres rondes qui dévalent d’une haute montagne en roulant »41.

- Note de bas de page 42 :

-

Cf. Greimas A.J. et Fontanille J., Sémiotique des passions, Paris, Seuil, 1991, p. 145-147.

Le sujet stratège s’appuyant sur le potentiel de situation offrirait peut-être une illustration pertinente du fameux mode d’existence sémiotique de la potentialisation : postérieure à l’acquisition de la compétence par le sujet mais n’ayant pas encore réalisé la performance, la potentialisation ouvre un état intermédiaire où le sujet est susceptible de se représenter en train de faire, c’est-à-dire d’anticiper et de projeter les possibles représentations de la performance sans passer lui-même de manière active à leur réalisation42.

Cette conception de l’action stratégique fondée sur l’absence de détermination préalable et l’impératif d’adaptation à la situation heurte notre culture stratégique dans ses fondements. Sans vouloir lui trouver une validité dans tous les domaines d’application, cette vision est assez originale pour qu’on cherche à éprouver si elle possède une quelconque validité dans le champ de la communication. Nous y reviendrons plus loin (chapitre V).

Le déploiement continu

- Note de bas de page 43 :

-

Jullien F., op. cit., p. 71.

- Note de bas de page 44 :

-

Cf. Aldama Alonso Juan, op. cit., pp. 28-39.

En épousant l’évolution du cours des choses pour en tirer parti, la stratégie chinoise s’inscrit dans une logique tensive et non narrative. Elle opère en effet sur le mode du déploiement continu qui sera porteur de transformation, mais déploiement non orienté à l’avance. La transformation opérée par le stratège s’étend ainsi dans la durée et c’est cette continuité qui lui donnera son effet43. De ce fait, elle se caractérise en général par un tempo lent. On observe là un mode de devenir et de déroulement de l’activité stratégique qui s’oppose à notre tradition occidentale, fortement imprégnée du modèle narratif et de ses enchaînements d’étapes orientés vers un dénouement et ponctués de discontinuités44.

Le refus de l’événement

Opérant de manière continue, l’effectivité du faire stratégique ne se concentre pas dans une séquence finale d’affrontement spectaculaire. Cette effectivité de l’action stratégique est diffuse et permanente, elle se dissout dans la situation elle-même. Elle est même conditionnée par sa discrétion :

- Note de bas de page 45 :

-

Jullien F., op. cit., p. 74.

« L’efficacité est d’autant plus grande, en somme, qu’elle est discrète »45.

- Note de bas de page 46 :

-

Ibid., p. 102.

On touche là à une différence fondamentale entre les deux conceptions stratégiques : la chinoise conditionne son effectivité au refus d’une polarisation de l’action vers un point culminant que sera l’affrontement décisif, l’action stratégique relevant de l’immanence et du non paraître ; la tradition occidentale voit quant à elle son mode de pensée et d’action profondément orienté vers l’ « événement », c’est-à-dire vers l’étape décisive d’un affrontement final dans sa dimension manifestée et spectaculaire. Divergence entre une pensée stratégique qui culmine dans l’événement et une autre qui valorise le non-événement. Aux « transformations silencieuses » du temps long, la conception occidentale a préféré l’intensité euphorisante de la rencontre-événement, qui fait naître le plaisir de l’aventure, du risque, de l’inconnu46. Ce qui détermine la ligne de partage, c’est donc un investissement thymique de la pensée stratégique occidentale sur l’affrontement décisif et spectaculaire, qui s’est exprimé culturellement par une esthétique de l’héroïsme aux multiples figures.

Le champ stratégique de la communication n’échappe pas à cette polarisation autour de l’événement. En effet, même si l’action du sujet stratège se concentre en amont de l’ « acte communicationnel », elle n’existe et ne devient efficace que dans la manifestation qui lui donne forme. En d’autres termes, l’action stratégique n’a pas d’efficience sans l’acte de discours qui lui donne forme. Elle se cristallise dans cet événement, même si l’effet qui en découle pourra agir après, de manière durable et sans que les destinataires n’en aient conscience. Remarque apparemment évidente mais qui a son importance puisqu’elle montre la difficulté pour la pensée stratégique en communication de s’affranchir de la saillance de l’événement. Car à la différence de la pensée chinoise, dans le champ de la communication, les structures productrices de l’effet ne libèrent leur charge que dans leur mise en scène.

Comment créer de l’effet ?

- Note de bas de page 47 :

-

Ibid. p. 141.

Dans la pensée chinoise, le rôle du stratège reviendrait donc « simplement » à jouer sur des mécanismes qui permettent d’impliquer l’effet. Et ceci en faisant en sorte qu’il découle le plus naturellement de la situation elle-même. Un des mécanismes stratégiques essentiels consiste à utiliser le manque comme condition créatrice d’effet. Ce mécanisme n’est pas fait pour nous surprendre puisqu’il rappelle la dynamique narrative et son caractère universel, fondé sur le déséquilibre initial et la tension créés par le manque à combler. Au-delà du cadre de portée générale fixé par la logique narrative, il est intéressant d’observer l’usage stratégique qu’en fait la tradition orientale. En utilisant au mieux le manque au sein d’une situation, le stratège appelle naturellement un effet compensateur qui joue en sa faveur47. Car en choisissant soi-même de se situer à un extrême, on tend et charge d’autant plus la propension qui nous portera à l’autre extrême :

- Note de bas de page 48 :

-

Idem.

« Aussi, en choisissant de se placer soi-même à l’extrême du négatif, est-on conduit comme malgré soi, porté par la tension régulatoire du réel, à la plénitude inverse »48.

C’est de ce manque absolu dont on peut jouer comme d’une arme stratégique auprès de ses adversaires pour faire advenir son contraire. Dans cette perspective, si l’on veut éliminer un tyran, il faudra d’abord le promouvoir. Ainsi, il suivra sa pente naturelle (son « programme »), il exclura progressivement tout ce qui venait atténuer ou limiter son inclinaison et il causera sa propre perte. Pour qualifier ce phénomène créateur d’effet, F. Jullien parle d’interdépendance des contraires. On retrouve là en réalité une structure productrice d’effet proprement sémiotique puisqu’il s’agit de faire naître la valeur d’une position stratégique (pour nous position de sens) par contraste avec sa position opposée. Ce type de calcul stratégique fondé sur ces dynamiques d’opposition et de contradiction semble sous-tendre une grande partie de la conception stratégique en communication. Les stratégies de différenciation fournissent à ce sujet un terrain d’observation privilégié.

Mais la pensée chinoise va plus loin dans l’utilisation du manque comme ressource stratégique. Ce n’est pas seulement le manque dans sa version « tonique » de l’absence qui peut être condition d’effet. C’est aussi le manque partiel, ou plutôt l’inachèvement qui peut entraîner l’effet. Car lorsque l’effet est « plein », accompli, il perd la dynamique même de l’inaccompli, dont joue par exemple l’esthétique moderne :

- Note de bas de page 49 :

-

Ibid., p. 132.

« Comme la peinture moderne nous l’a fait comprendre en valorisant l’esquisse, ce qui paraît manquer permet à l’œuvre de continuer d’être en cours et d’exercer son effet »49

- Note de bas de page 50 :

-

Cf. à ce sujet Bertin E., “Identita, liberta, ossessione : la communicazione Playstation”, Andrea Semprini (a cura di), Lo sguardo sociosemiotico. Comunicazione, marche, media, pubblicita, Milano, Franco Angeli, 2003 (recueil à paraître en français fin 2006 aux éditions L’Harmattan).

F. Jullien rejoint ici la problématique greimassienne de l’imperfection. Si on veut obtenir une grande sonorité, il vaut mieux un son réduit car les cinq notes toutes ensemble portent la sonorité à son comble et saturent l’effet alors que le son réduit laisse son effet harmonique se propager d’autant mieux qu’il se garde en réserve et n’en finit pas de résulter. L’imperfectivité est porteuse de dynamiques de signification, qu’on voit d’ailleurs souvent à l’œuvre dans le champ de la communication publicitaire. Citons seulement les logiques stratégiques fondées sur l’ellipse ou la raréfaction des signes, capables d’exercer une forte attraction sur le destinataire par leur caractère « incomplet » et donc énigmatique50.

3.3. Des rapports stratégiques régis par la manipulation

Pour obtenir ce fameux effet avec un minimum d’effort, le stratège chinois fonde son action sur un rapport de manipulation avec les autres actants. Puisqu’il s’agit, au terme d’une transformation continue et « silencieuse », d’amener l’autre à la défaite avant même d’engager le conflit -grâce à un processus auquel on l’a soumis mais qui lui a échappé-, l’action du stratège se déploie nécessairement dans le non paraître.

Le concept de manipulation est à entendre ici dans son sens stratégique. Fondée sur la dissimulation et le secret, elle est le principe de base de l’art militaire chinois :

- Note de bas de page 51 :

-

Jullien F., op. cit., p. 168.

« La guerre repose sur l’art de tromper »51

Elle se caractérise notamment par le piège et la ruse, qui conditionnent l’effet de surprise, ce dernier étant le bénéfice majeur de la manipulation. Ruse et piège induisent la mise en mouvement de l’adversaire :

- Note de bas de page 52 :

-

Ibid., p. 164.

« Pour faire en sorte que l’adversaire vienne de lui-même où l’on veut, il faut lui tendre un profit ; de même que, pour faire en sorte qu’il ne puisse pas venir là où on ne veut pas qu’il vienne, il faut lui tendre un danger »52.

Faire vouloir-faire et faire vouloir-ne-pas-faire. Derrière cette conception de la ruse et du piège, c’est néanmoins le faire faire de la manipulation au sens sémiotique que l’on reconnaît.

Cette manipulation stratégique incarnée par la ruse et le piège a donné lieu en Chine à une véritable élaboration, alors qu’elle ne s’est pas organisée en théorie dans la tradition européenne où elle a été intégrée de manière plutôt périphérique et accidentelle.

L’explication réside à nouveau dans la valorisation axiologique de l’affrontement-événement par la tradition occidentale, qui entraîne un marquage négatif de la dissimulation. C’est pourquoi les figures de la ruse et de l’astuce, outils objectifs dans la tradition chinoise, ont été psychologisées et investies d’un contenu moral en Europe, empêchant leur pleine intégration dans la théorie stratégique. Il est important de noter que la réticence, voire la méfiance qui existe à l’égard de la communication se nourrit en grande partie du fait qu’elle est largement associée à la manipulation mais à travers ses connotations péjoratives et dysphoriques. Il y aurait pourtant beaucoup à retirer à aborder la manipulation dans la communication comme un mode objectif de relation stratégique. C’est ce pas épistémologique que la sémiotique permet de franchir.

4. Redéfinir la nature du champ stratégique de la communication

4.1. Un jeu à quatre actants

- Note de bas de page 53 :

-

Landowski E., La société réfléchie, Paris, Seuil, 1989, p. 233.

- Note de bas de page 54 :

-

Op. cit., p. 234.

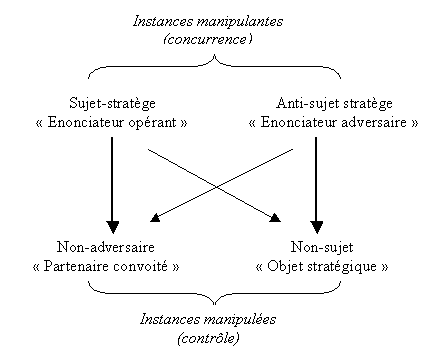

La vision simplifiée et dégradée de la stratégie réduit celle-ci, on l’a vu, à l’affrontement entre deux forces adverses pour la conquête d’un même objectif. La sémiotique permet d’accéder à une compréhension plus fine de la scène stratégique en introduisant la notion de compétence sémiotique des actants concernés. Pour qu’il y ait stratégie, nous dit Eric Landowski, il faut que le sujet stratège puisse assigner une signification quelconque à la force adverse53. Si il peut lui attribuer une compétence sémiotique, celle-ci se constitue en Anti-sujet et c’est un rapport de communication qui s’instaure entre les deux actants, chacun interprétant et réagissant aux mouvements stratégiques de « l’autre ». L’Antactant est ici doté d’une compétence pragmatique (un faire potentiel) et d’une compétence cognitive (interprétative). Mais ceci ne restitue pas l’ensemble des rapports de force d’une situation stratégique. Car la force adverse peut aussi être un actant doté de la seule compétence pragmatique, une « pure force sans conscience »54. Le faire stratégique consiste alors plutôt à manœuvrer des actants qui ont le statut d’Objet.

D’un point de vue sémiotique, la vision classique de la stratégie repose donc sur une configuration à trois actants : le Sujet-stratège en situation de confrontation avec son Anti-sujet adversaire, tous deux mettant en œuvre un faire pragmatique (les « coups » portés) et un faire interprétatif (la charge signifiante de ces actions). Pour mener à bien cet affrontement, le Sujet-stratège exerce un faire-faire sur ses troupes qui sont alors considérées dans leur rôle de « pure force », dotées seulement de la compétence pragmatique.

- Note de bas de page 55 :

-

Courtés J., Analyse Sémiotique du Discours, Paris, Hachette Supérieur, 1991, p. 252.

- Note de bas de page 56 :

-

Cf. Greimas A. J. et Courtés J., DRTL, T. 1, Paris, Hachette Supérieur, 1993, entrées « Manipulation », p. 221-222, et « Persuasif », p. 274-275.

En se plaçant maintenant dans le champ de la communication, on voit apparaître d’autres traits distinctifs.

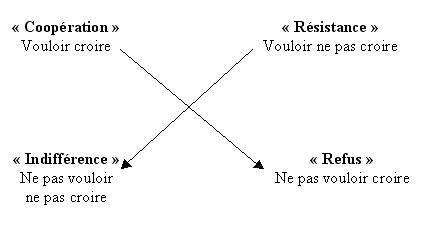

Tout d’abord, le cadre de la manipulation y est celui d’un faire persuasif d’ordre cognitif, exercé par le Sujet-stratège au moyen d’un discours énoncé sur le manipulé. Ce cadre stratégique est porteur d’un double niveau actantiel : celui de la manipulation et celui de l’énonciation. En effet, du point de vue de la manipulation, le stratège est un Destinateur qui vise à faire exécuter un programme donné au Destinataire-public. Et du point de vue de la communication (ou du contrat énonciatif), le stratège est en position d’énonciateur à qui il revient de faire croire l’énonciataire c’est-à-dire de le modaliser positivement pour qu’il puisse adopter les points de vue et propositions qui lui sont soumis55. Cependant, l’énonciataire manipulé dispose dans le cadre communicationnel d’une plus grande indépendance et d’un statut beaucoup moins déséquilibré que dans la définition canonique de la manipulation56. En effet, le faire interprétatif qu’il exerce l’amène à statuer en qualité de Destinateur final sur l’action stratégique du sujet manipulateur, décidant si oui ou non il ratifie le contrat énonciatif que ce dernier tente de lui faire accepter.

Le premier actant de cette configuration stratégique est donc le Sujet-stratège. Il exerce un faire persuasif manipulatoire sur un antactant : faire adhérer ce dernier à l’univers de valeurs proposé dans le contrat énonciatif. Mais la nature de la confrontation stratégique entre ces deux actants présente des particularités dans le champ de la communication. Contrairement au modèle stratégique classique, actant et antactant ne sont pas en situation de rivalité, puisqu’ils ne sont pas en lutte pour le même objet de valeur. Il ne s’agit donc pas d’une structure conflictuelle au sens narratif -c’est-à-dire polémique-, mettant aux prises un sujet et un anti-sujet convoitant le même objet de valeur. Dans le cadre stratégique de la communication, l’antactant-énonciataire ne peut être l’Anti-sujet, celui contre lequel on lutte et qui prend la figure de l’adversaire…

Ce deuxième actant qu’est l’énonciataire présente des caractéristiques particulières. Non seulement il ne joue pas le rôle de l’adversaire auquel on se mesure, mais il est aussi un antactant « passif ». En effet, il ne déploie sa compétence et sa performance dans l’interaction stratégique qu’en réaction au faire persuasif exercé par le Sujet-stratège. Sa force d’initiative et d’intervention est assez limitée. Une fois exercé en retour un faire interprétatif sur le discours proposé par l’énonciateur stratège, le seul faire manipulatoire qu’il exerce se déroule en-dehors du cadre énonciatif et avec une visée plutôt atone quant à l’effet produit sur l’énonciateur. C’est seulement de manière mécanique par la sanction pragmatique de ses comportements d’achat et/ou ses comportements sociaux qu’il exerce, en retour, un faire faire sur l’instance de discours, laquelle dans le meilleur des cas adaptera son faire stratégique en conséquence. En d’autres termes, l’antactant-énonciataire ne « répond » qu’indirectement et sans réelle intentionnalité aux « coups » portés par le sujet-stratège, et qui plus est pas sur le même terrain.

Par ailleurs, l’interaction stratégique en communication est faiblement contraignante pour l’antactant, à la différence du « jeu stratégique » classique. L’énonciataire n’est tenu par aucune règle ou convention envers le sujet-stratège. Il peut continuellement se soustraire, se dérober aux « coups » de l’actant-stratège et par conséquent rendre plus aléatoire leur effet. Car il a la possibilité sur un plan pragmatique de refuser ou d’éviter la confrontation avec l’énonciateur -liberté de manœuvre qui constitue un défi majeur pour les publicitaires et hommes de communication.

- Note de bas de page 57 :

-

Op. cit., p. 243.

- Note de bas de page 58 :

-

Ibid., p. 237.

- Note de bas de page 59 :

-

Charnay J.-P., La stratégie, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?, 1995, p. 30.

L’interaction stratégique de l’actant-énonciateur avec l’énonciataire fait apparaître un troisième actant. En effet, l’ « acte stratégique » qu’est le discours énoncé présuppose un autre faire stratégique pour l’actant-énonciateur. Il s’agit en l’occurrence non plus d’un « faire adversatif » mais d’un « faire participatif », pour reprendre la proposition d’Eric Landowski57, puisque, à l’instar du général articulant syntagmatiquement sur le terrain acteurs et opérations, le stratège en communication doit articuler une « matière conceptuelle » représentative d’un autre antactant. Seule, elle ne fait pas sens, elle n’est qu’une « force » potentielle. Elle nécessite un « faire technologique » du stratège, fondé sur la connaissance et l’exploitation des règles régissant cette matière58 -règles du langage dans le cas de la communication. Le faire manipulatoire du stratège, de nature pragmatique dans ce cas, consiste à articuler syntagmatiquement ces ingrédients que sont les données dont ils disposent et les concepts qui émergent de la problématique, d’opérer les bonnes conjonctions et disjonctions pour produire un tout qui aura du sens et sera susceptible de produire les « effets » attendus par la stratégie. Cette étape antérieure à l’effort contre l’autre trouve un écho dans le concept de « stratégie interne », fondée sur ses propres composants et évolutions, et sur laquelle s’articule toute « stratégie externe »59

- Note de bas de page 60 :

-

Greimas A. J. et Courtés J., op. cit., entrée « Schéma narratif », T. I, p. 246.

Enfin, le sujet-stratège a affaire à un quatrième actant, avec lequel s’actualise la structure polémique propre à la confrontation stratégique, et dont on a vue qu’elle ne pouvait véritablement qualifier ce qui se joue avec l’antactant-énonciataire. Il s’agit des « forces concurrentielles », qui assument le rôle d’Anti-sujet puisque Sujet-stratège et Anti-sujet concurrent visent ce même objet de valeur qu’est l’adhésion de l’actant-énonciataire au discours qu’on lui propose. Cet Anti-sujet, au nom de cette quête commune, conservera toujours dans sa position énonciative des traces plus ou moins importantes et manifestées de l’affrontement concurrentiel qui se joue pour la conquête de l’énonciataire. Dans certains cas, cette rivalité se manifeste ouvertement lorsque l’Anti-sujet cherche à exercer un « faire ne pas croire » sur l’énonciataire à l’égard du discours du Sujet-stratège, afin de le modaliser positivement (« faire croire ») en vue d’une adhésion par contraste à son propre discours. Inversement, le Sujet-stratège répondra par un autre « coup » en essayant de réaliser un programme d’empêchement (« faire ne pas faire ») du « faire croire » de celui qu’on peut nommer l’Anti-énonciateur.

En définitive, l’analyse sémiotique montre que, paradoxalement, Sujet-stratège et Anti-sujet concurrent sont plus proches l’un de l’autre qu’ils ne le sont du Destinataire final de la communication, car ils partagent la même quête et les mêmes armes. Ils se combattent mais se comprennent. Les traces bien connues de la structure contractuelle au cœur même du conflit se font jour ici60. Orientés en principe vers le Destinataire final, ils ont du mal à résister à leur polémisation réciproque que leur impose la structure du Duel qui les lie. C’est ainsi que bien souvent, les énonciateurs du champ de la communication connaissent moins bien leur public que leurs concurrents et que leurs stratégies discursives destinées au premier sont travaillées en profondeur par des « effets d’affrontement concurrentiel » propres aux seconds.

On peut formaliser à présent à l’aide d’un schéma cette structuration du jeu stratégique à quatre actants :

4.2. Des rapports de force renégociés

La nature de la confrontation stratégique dans le champ de la communication repose moins sur la structure purement conflictuelle, comme on a pu le voir. En particulier, la relation entre le Sujet-stratège et le Destinataire final, qu’on a appelé « partenaire convoité », dessine un type de confrontation stratégique spécifique. Paradoxalement, il n’y a jamais de conflit direct avec les forces concurrentielles qu’incarnent l’Anti-sujet stratège (structure polémique), au plus des actions indirectes de déstabilisation ou de discréditation. Alors qu’à l’inverse, il y a bien affrontement direct, entre vouloirs a priori différents, avec l’énonciataire que le Sujet-stratège cherche à se concilier (structure plutôt contractuelle). Mais à la différence de l’affrontement classique en stratégie, ce n’est pas un programme de destruction ni d’élimination que le Sujet-stratège met en œuvre. Ce dernier n’a pas pour but de dominer ou d’anéantir le Destinataire mais de le séduire ou de la convaincre. Car l’efficacité du « pouvoir-faire » du général sur un champ de manœuvre s’évalue pour le Sujet-stratège en communication à l’efficacité de son faire manipulatoire : un « faire croire », modalité cognitive d’adhésion au discours proposé, et un « faire vouloir », qui oriente l’énonciataire vers l’agir. Ainsi, la victoire, ou plutôt le succès, pour le stratège ne peut-elle s’obtenir sans la coopération et l’adhésion de l’énonciataire, qui va ratifier ou non la proposition par un « croire vrai ».

Nous voici donc dans une relation stratégique où dans une certaine mesure, le contrat se substitue au combat -même si l’on sait qu’aucun des deux n’est une forme « pure » et que la structure contractuelle récèle aussi une part de polémique. On passe d’un enjeu d’élimination ou de neutralisation d’un adversaire à une situation où le Sujet-stratège ne doit pas vaincre mais convaincre l’énonciataire convoité d’accepter le statut de « partenaire» d’un échange stratégique : tentative d’exercice d’une contrainte à travers un faire persuasif, dans un cadre contractuel lucide où l’énonciataire à la possibilité de se soustraire mais aussi de sanctionner positivement en ayant pleine connaissance des « règles du jeu ».Structure polémico-contractuelle qui fait ressortir l’ambivalence de la relation stratégique dans le champ de la communication.

Cette ambivalence qui fait de l’adversaire une sorte de « partenaire » dont on recherche la coopération fait naître un mode d’action stratégique particulier. C’est la nécessité d’ « attirer » le sujet convoité et non de le détruire, de se faire élire par lui comme seul « partenaire stratégique compétent » qui explique l’émergence des logiques stratégiques de différenciation et non plus de simple neutralisation ou de destruction.

- Note de bas de page 61 :

-

Détrie J.-P. et alii, op.cit., p. 30

Ce nouveau mode d’action stratégique apparaît d’abord dans le champ économique, poussé par la logique concurrentielle croissante. Celle-ci débouche sur deux grands types de stratégie, en fonction de l’avantage concurrentiel que se reconnaît l’entreprise : la première est la stratégie de coût, qui consiste à produire moins cher que le concurrent et dicter les prix du marché ; la seconde étant la stratégie de différenciation, qui consiste à installer une différence avec ses concurrents pour s’évader de la contrainte des prix61.

Dans le premier cas, la performance stratégique est de nature quantitative. Elle cherche à modifier le rapport de forces par un simple effet de volume sur une variable mais en acceptant les « règles du jeu » en vigueur. Dans le second, la performance stratégique cherche à modifier ces règles en faisant émerger un trait différentiel nouveau sur lequel se concentrera la valeur de l’univers en question. Mais la stratégie de différenciation a pour condition d’efficacité la « saisie » réalisée de sa valeur par le destinataire final :

- Note de bas de page 62 :

-

Ibid., p. 95.

« La différenciation consiste à mettre à disposition du consommateur une offre dont le caractère unique est reconnu et valorisé par ce dernier »62.

En d’autres termes, il ne suffit pas que la stratégie soit différente pour être différenciée, c’est-à-dire pour que le différentiel de valeur et donc d’intérêt soit réel et perceptible pour le destinataire final (client, acheteur, etc.). On touche ici au problème principal de la différenciation stratégique : produire de la différence n’est pas une finalité en soi. Elle ne peut se limiter ni à une simple opération de distinction de ce qui est déjà (par rapport aux propositions et aux règles de l’univers concurrentiel), ni à une démonstration d’originalité gratuite qui confinerait à l’inanité (pour attirer l’attention du destinataire). La difficile épreuve pour les stratégies de différenciation consiste à faire coexister différence et pertinence. Exercice délicat car le tropisme de focalisation sur l’adversaire amène souvent les entreprises à définir ces stratégies d’abord par rapport à l’antactant concurrence, plus qu’en fonction du destinataire final.

Cette équation difficile de la différenciation trouve le même écho dans le champ de la communication. Il s’agit à présent d’en dessiner les contours et les modalités.

5. « Faire la différence » : un enjeu central pour la communication stratégique

- Note de bas de page 63 :

-

Brochand B. et Lendrevie J., op. cit., p. 85-86.

- Note de bas de page 64 :

-

Dru J.- M., Disruption, paris, Editions Village Mondial, 1997.

- Note de bas de page 65 :

-

Ibid., p., 67.

Précisons d’abord qu’on limitera ici le champ de l’activité stratégique à la stratégie de discours elle-même, et non aux paramètres contextuels de la stratégie de communication (gestion stratégique du temps dans les prises de parole, de l’espace, etc.).

La différenciation est au cœur de la communication publicitaire, largement pratiquée et revendiquée, et elle n’a pourtant pas fait l’objet d’un réel effort d’élaboration, théorique ni pratique. Le Publicitor lui consacre une demi-page sous le titre « principe de la différenciation », s’en tenant à des considérations assez générales sur la nécessité d’éviter l’originalité à tout prix et sur les limites des stratégies d’imitation du leader63. L’ouvrage intitulé Disruption64 constitue sans doute la seule tentative de formalisation d’une pensée de la différenciation en communication. Il se présente comme une méthodologie de travail reposant sur un principe premier d’identification des « conventions » de discours qui caractérisent un univers (les produits de soin, les boissons alcoolisées, etc.). On définit ensuite son propre discours en réaction avec la convention en vigueur sur le marché, afin de renouveler le point de vue et la vision de la marque sur son secteur. Par exemple, « toutes les publicités de shampooing se focalisent sur le résultat final : des cheveux beaux et brillants ». Une fois identifiée cette convention, on peut adopter un point de vue nouveau qui consisterait à « faire du moment du shampooing un bénéfice »65. Pour caractéristique qu’elle soit de la pensée créative publicitaire, cette méthode ne s’inscrit dans aucun cadre conceptuel précis et n’apporte pas d’éclairage particulier sur les logiques de signification qui sont réellement à l’œuvre dans la différenciation. Il s’agit là certes d’une approche pragmatique mais qui, faute d’une vision plus précise du concept de différenciation, tend à la répétition mécanique d’une « recette ».

5.1. Effet de surprise et mouvement

- Note de bas de page 66 :

-

Voir à ce sujet Bertin E., « Des outils sémiotiques pour la pensée stratégique ? Premières investigations », Sémio 2001, Fontanille, dir., Pulim.

Dans le domaine de la communication, la particularité du champ stratégique explique l’importance de l’effet de surprise. On se souvient en effet que le mode d’action n’est pas la destruction d’un antactant adversaire mais plutôt l’attraction du destinataire et l’acceptation par ce dernier de participer à un « échange stratégique » avec le sujet-stratège. Dans ces conditions, toute stratégie de différenciation vise naturellement en premier lieu à créer un effet de surprise, pour se distinguer des anti-énonciateurs adverses et attirer l’attention de l’énonciataire convoité. Pour autant, il faut distinguer entre la surprise en tant que principe de différenciation et de renouvellement -d’intensité variable- au cœur du contrat fiduciaire même du discours publicitaire, assumant une fonction-clé d’attention et d’intérêt, et la pure provocation ou agression visant à interpeller le destinataire. Cette dernière correspond à une forme radicalisée du principe de surprise et aboutit à une erreur stratégique lorsqu’elle échoue à instaurer une « coopération » avec le destinataire.

Il s’agit donc de créer un effet de surprise qui permettra d’attirer vers soi le partenaire convoité (en lui proposant un système de valeurs ou une mise en discours renouvelés)

plutôt que d’aller vers lui (dans le même sens que les concurrents). En d’autres termes, la différenciation semble relever fondamentalement d’une axiologie de mouvement : quelque soit la forme qu’elle revêt, elle consiste toujours à prendre de la distance, à produire un écart par rapport aux positions (valeurs, représentations) les plus probables et les plus courantes sur un sujet. La forme la plus extrême étant atteinte à travers les stratégies paradoxiques, où le Sujet-stratège se situe à contre-pied de ce qui est couramment connu et partagé sur le sujet66. On retrouve cette axiologie du mouvement au cœur de la pensée de Philippe Michel, figure centrale de la publicité française aujourd’hui disparue :

- Note de bas de page 67 :

-

Brochand B. et Lendrevie J., op. cit., p. 315.

« Ce qui fait qu’un produit apparaîtra différent, c’est qu’on l’aura regardé d’un

« autre point de vue, d’un autre endroit »67.

On peut ainsi soutenir que le déplacement ou l’écart serait la forme stratégique génératrice de la différenciation. Sans prétendre à une typologie ni à un examen exhaustif, il est possible d’identifier et de caractériser certaines formes de différenciation qui jouent un rôle central dans le champ de la communication.

5.2. Formes sémiotiques de la différenciation stratégique

- Note de bas de page 68 :

-

Bertrand D., Précis de sémiotique littéraire, Paris, Nathan Université, 2000, p. 98.

Notons d’abord que la structure productrice d’écart peut se manifester à différents niveaux de la stratégie de discours. Elle peut porter sur l’objet de valeur manipulé par l’énonciateur et sur les structures narratives mais il est clair que le niveau figuratif constitue une ressource privilégiée pour la production des « écarts différenciateurs ». La figurativité joue en effet un rôle déterminant dans le genre du discours publicitaire. Elle permet en particulier à ce discours à visée persuasive d’installer un mode d’adhésion spécifique dont l’efficacité ne repose pas sur l’argumentation déductive mais sur des images et des comparaisons. L’énonciataire se « connecte » à ces dernières, pourrait-on dire, de manière latérale sans passer par la chaîne argumentative logique, selon ce que Denis Bertrand nomme le « raisonnement figuratif »68.

Le Détour métaphorique

- Note de bas de page 69 :

-

Fontanille J., Sémiotique du discours, Limoges, Pulim, 1998, p. 134-135.

La pensée métaphorique occupe une place centrale dans le champ stratégique publicitaire, précisément parce qu’elle repose sur un déplacement sémantique qui est porteur de différenciation. On sait que la métaphore est la plus puissante des figures. Elle invite à dépasser le contenu qu’elle exprime directement et à y associer un autre contenu appartenant à une autre isotopie. Reposant ainsi sur différentes profondeurs de contenus discursifs, plus ou moins actualisés69, elle amène l’énonciataire à se « déplacer » pour opérer son calcul interprétatif. Les stratégies métaphoriques présentent une grande variabilité, selon notamment le rapport entre le contenu exprimé et le contenu associé.

On peut citer en illustration cette communication de la marque Audi qui, pour valoriser l’extrême adhérence de l’Audi Quattro, montre un skieur en train d’essayer désespérément de décoller ses skis de la neige. A partir du contenu exprimé, l’énonciataire n’a plus qu’à faire le « parcours » à rebours en associant de manière analogique l’adhérence à ski à la tenue de route en voiture.

Prenons un autre cas très simple. Une marque de lessive doit lancer un nouveau produit sous forme de pastilles se dissolvant dans l’eau de manière effervescente. Une piste stratégique métaphorique consiste à positionner le produit comme « l’aspirine de la lessive » : on associe par analogie l’élimination des maux de tête (qui assombrissent l’esprit) à l’élimination des taches, grâce à cette figure des bulles effervescentes qui connecte ces deux isotopies.

On pourrait multiplier les exemples. La métaphore est parfois aussi purement linguistique, limitée à une accroche ou une signature mais la dimension visuelle lui donne des possibilités et une force pragmatique toutes particulières. Ce qui compte surtout, c’est l’intérêt stratégique qu’elle présente, quelque soit sa forme, pour un discours persuasif. En convoquant un autre domaine notionnel pour servir son propos initial , la logique métaphorique fait coup double. D’abord elle renouvelle la vision d’un sujet en l’évoquant à travers d’autres catégories de signification, moins attendues (ex : l’adhérence à ski pour parler de la tenue de route). C’est en cela qu’elle est porteuse de différenciation, à travers le « détour » interprétatif qu’elle impose à l’énonciataire-partenaire. Mais aussi parce qu’elle permet de placer le discours de valorisation du sujet-stratège en-dehors du « jeu concurrentiel » : assimiler l’efficacité d’une lessive effervescente à un comprimé d’aspirine, c’est d’emblée se comparer à un domaine notionnel porteur de représentations d’efficacité encore plus élevées que son propre domaine d’origine, et ceci sans rentrer dans la logique comparative avec le champ concurrentiel. Reposant sur les figures du monde connues de tous, la pensée métaphorique « fait écho » auprès de l’énonciataire sans passer par l’évaluation rationnelle. Elle rejoint à ce titre la logique de production d’effet caractéristique de la tradition stratégique orientale.

Les stratégies figuratives pluri-isotopiques

- Note de bas de page 70 :

-

Greimas A.J., Du Sens, Editions du Seuil, Paris, 1970, p. 188.

- Note de bas de page 71 :

-

Voir sur cette question Courtés J., Sémiotique narrative et discursive, Paris, Hachette Université, 1976, p. 90, et Bertrand D., op. cit., p. 134-136.

La théorie de la communication publicitaire postule qu’une communication doit se limiter à un message-clé, en respectant le principe de simplicité et de clarté. A ce titre, le concept d’isotopie est central dans le discours publicitaire, étant défini comme un ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du récit70. En assurant l’homogénéité de la signification dans le discours, l’isotopie contribue à la cohérence de la communication et permet d’orienter l’énonciataire dans son faire interprétatif. Mais la communication subvertit souvent cette règle de « désambiguïsation » en liant plusieurs isotopies dans un même discours. C’est en général une figure pluri-sémémique qui « connecte »71 deux ou plusieurs isotopies simultanément, installant une certaine ambiguïté et une sorte d’écho ou de polyphonie dans le discours. Sur un plan stratégique, l’énonciateur semble occuper plusieurs champs de signification à la fois, contraignant ainsi l’énonciataire à un « jeu » d’hypothèses interprétatives. Contrairement au principe de concentration des forces en un seul point, les stratégies pluri-isotopiques répartissent les « charges de signification » en plusieurs points, refusant à l’énonciataire la facilité interprétative d’une « attaque frontale » sur un lieu discursif prévisible et unique. On retrouve sous-jacente l’axiologie de mouvement qui caractérise les stratégies de différenciation.

C’est ce qui est en jeu dans le concept créatif suivant, conçu pour lancer le Salon de l’Education nationale auprès du grand public. Il reflète le double objectif de cette manifestation, qui visait d’une part à inciter les publics à venir s’informer sur les filières et les formations, et d’autre part à ouvrir un espace de débat sur la question sensible du système éducatif et de ses enjeux :

« Salon de l’Education. Venez l’ouvrir avec nous. »

La figure polysémique /ouvrir/ connecte l’isotopie de l’inauguration avec l’isotopie de la contestation, installant un discours ambigu dans lequel l’énonciateur semble s’investir dans deux « positions » de signification. Cette pluralité de signification offre des potentialités qu’il appartiendra à l’expression créative de réaliser plus ou moins.

Exploiter le « potentiel figuratif » d’une situation

Les ressources inépuisables de la « rationalité figurative » pour les stratégies de différenciation amènent à formuler une hypothèse. On se souvient qu’au lieu de s’acharner à imposer à la réalité un plan conçu d’avance, le stratège chinois cherche à s’appuyer sur ce qui est porteur dans une situation et à le faire advenir à son profit.

Dans le champ stratégique de la communication, la notion de « potentiel de situation » trouve un écho dans les ressources potentielles induites par un univers figuratif particulier. En effet, il est fréquent qu’un sujet ou une problématique de communication contiennent potentiellement (ou « attirent) certaines figures pluri-sémémiques, métaphores, isotopies figuratives, etc., qu’il conviendra ensuite d’exploiter. Elles constituent en somme un réservoir dans lequel la pensée stratégique et créative pourra puiser assez naturellement.

Dans la campagne estivale « Aides » de prévention du sida (fig. 1), l’univers figuratif des souvenirs de vacances à la mer, de ses clichés et ses stéréotypes comporte un potentiel de situation qui a été habilement exploité. L’affiche se présente sous la forme d’une carte postale colorée, mettant en scène selon les codes « kitsch » les différentes facettes ou micro-événements qui tissent la trame des vacances. Ces facettes sont figurativisées à l’intérieur de quatre empreintes de pied portant une légende : « sport », « tradition », « passsion », « sida ». La thématique du souvenir de vacances actualise un trait aspectuel de durativité, voire d’irréversibilité : le souvenir persiste et survit à l’ « événement » des vacances, lui-même très éphémère. L’isotopie des souvenirs de vacances comporte aussi virtuellement la thématique des gestes d’insouciance ou d’inconséquence, des petits incidents et anecdotes qui pimentent les vacances et en font le pittoresque. C’est la figure de l’oursin, commune à l’isotopie des vacances de mer et à celle du virus, qui permet presque naturellement de connecter les deux isotopies thématiques plus profondes que sont l’insouciance du moment et l’irréversibilité des conséquences.

- Note de bas de page 72 :

-

Bertrand D., op. cit., p. 135. L’auteur parle des structures d’accueil qui servent de lien entre le figuratif et le thématique, dans l’analyse des textes littéraires. Ce concept peut certainement être d’une grande utilité dans la compréhension des stratégies discursives du genre publicitaire.