« L’homme-à-fourchette »

La construction du convive-modèle à la table de Buckingham Palace

Carlo Andrea Tassinari

Université de Palerme

Index

Mots-clés : convivialité, manières de table, sémiotique des objets, service de table, usager-modèle

Auteurs cités : Stanley AGER, Roland BARTHES, Françoise BASTIDE, Zygmunt BAUMAN, Sergio BERTELLI, Anne BEYAERT-GESLIN, Pierre BOURDIEU, Jean-Jacques BOUTAUD, Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN, Alastair BRUCE, Nicholas CLAYTON, Joseph COURTÉS, Michela DENI, Norbert ELIAS, ÉRASME, Algirdas J. GREIMAS, Giorgio GRIGNAFFINI, Susanne GROOM, Edward T. HALL, Florence HARTELY, Eric HOBSBAWM, Ernst KANTOROWICZ, Eric LANDOWSKI, Bruno LATOUR, Claude LÉVI-STRAUSS, Dario MANGANO, Pasquale MARCHESE, Gianfranco MARRONE, Francesco MARSCIANI, Dominique PICARD, Carleton Publishers, Terence RANGERS, Joël ROBUCHON, Daniela ROMAGNOLI, Bee WILSON, Alessandro ZINNA

Introduction

Notre contribution au dossier se focalise sur les objets de la table des Windsor. L’objectif est de montrer la part des objets, et particulièrement des services de table, dans la construction du « convive-modèle » à la table royale. Il semble en effet que ceux-ci jouent un rôle essentiel à l’intégration du convive à l’intérieur du « rituel du repas » (Picard, 2014), tout convive-idéal étant en même temps un « usager-modèle » (Deni, 2005, p. 81 ; Zinna, 2009, p. 77) du réseau d’objets bien ordonnés qui encombre la table.

Regardons de plus près la scène du repas. On s’aperçoit tout de suite que le contact avec le service de table s’avère très qualifiant pour le convive. Son emploi correct affecte notre manière d’être perçu par autrui. C’est pourquoi il faut reconnaître à cet environnement « interobjectif » (Landowski et Marrone, 2001) un « pouvoir factitif » (Deni, 2002a, p. 24 ; id., 2002b ; id., 2005) : les objets de la table sont des « sujets sémiotiques » à part entière qui interviennent sur notre statut de convive ; ils nous autorisent et ils nous guident aux contacts avec les aliments ; ils médiatisent leur distribution parmi les convives ; ils contribuent à nous auto-représenter au sein du groupe. Ils sont en somme de véritables acteurs, parties prenantes dans la construction de la « convivialité » (Boutaud 2005, surtout chap. I et II), producteurs d’effets de subjectivité, prothèses incontournables d’un type d’individu civilisé auquel tout convive cherche à s’identifier.

Nous appellerons « homme-à-fourchette » cette forme de subjectivité hybride, marquée par son attachement au service de table, paradigme d’objets essentiel à la construction d’un moi social autour de la table. C’est ce type d’individu, ce type « d’usager-modèle » qui est au centre de notre étude : ni homme ni couvert, c’est l’enchaînement – signalé par les tirets – d’un corps, d’un regard porté sur lui, d’un rapport aux aliments et de couverts qui le joignent à l’espace de la table.

En raison du rôle socio-sémiotique de la famille royale anglaise, la table des Windsor se prête particulièrement bien à dégager les traits distinctifs de ce type anthropologique. Dans le discours médiatique dont ils sont eux-mêmes les co-producteurs – nous le verrons toute de suite – les Windsor se présentent comme le « dernier rempart » d’un répertoire de codes de distinction sociale qui fascine et repousse la sensibilité moderne. Pourtant le convive idéal des Windsor – « l’homme-à-fourchette » – est plus qu’un convive : c’est un modèle politique de l’individualité. Les isotopies qui le rendent reconnaissable sont des vertus bien familières au discours politique. Elles relèvent, comme nous le verrons respectivement dans les deuxième, troisième et quatrième paragraphes, de la « territorialité », de la « rationalité » et de la « tempérance ».

1. Le charme conservateur de l’intempestif

S’intéresser aux manières de table à l’ère de la « société liquide », où l'unique référence serait l'individu intégré par l’acte de consommation, peut sembler inactuel (cf. Bauman, 2013). Pourtant, l’évolution des systèmes de valeurs occidentaux est profondément empêtrée d’inactualité. La famille Windsor est peut-être l’incarnation plus voyante du goût de l’intempestif. Du moins, sous le regard médiatique.

Pour preuve, il suffit de regarder le discours de la presse people, où la famille royale anglaise profite invariablement de deux types de thématisation : d’une part, la manifestation d’une étiquette impeccable qui marque l’altérité par rapport au commun des mortels ; d’autre part, le lâcher prise des paniers repas consommés à la bonne franquette, péché mignon d’une aristocratie plus humaine. On pourrait supposer que certaines figures de la famille royale tendent à se spécialiser dans l’un des deux rôles – la reine et le prince consort d’une part, leur progéniture de l’autre (fig. 1). Mais ce mécanisme consolateur ne fait que se renforcer en inversant les rôles : ô que de plaisir à surprendre Elizabeth II elle-même se nourrir de ses doigts... !

Ce dédoublement tient sans doute au dédoublement du corps du roi (Kantorowicz, 1989), terme complexe comprenant les deux rôles du divin et de l’humain. Une complexité d’ailleurs manifestée par l’agencement de la table royale dans les cours européennes de l’époque moderne : au cas où il avait envie de manger en privé, le repas public du roi pouvait très bien se passer sans lui – à condition, bien sûr, qu’une place d’honneur ait été dûment préparée et réservée au simulacre de la divinité royale (Bertelli 2001, p. 195, trad. nôtre). Un simulacre impeccable dans l’absence de son référent, s’opposant à un souverain caché, libre de déroger aux normes des manières de table.

Fig. 1. Le prince Charles buvant à grand bruit une huitre © express.co.uk

- Note de bas de page 1 :

Si la situation du repas rend plus évidente le dédoublement de la figure royale, avec sa tension entre immanence et transcendance, elle évoque aussi un ordre social révolu qu’elle était appelée à garantir. Les simulacres de cette conception de société deviennent alors le fétiche des conservateurs modernes qui, à partir de l’idée que le sens de l’histoire va toujours de l’avant, vers la liberté dans l’égalité de statut, inventent rétrospectivement une tradition vers laquelle il convient de regarder avec nostalgie (Latour, 2017). Parmi ces modernes conservateurs, il vaut la peine de citer Alastair Bruce – réserviste de l’armée royale britannique, commentateur spécialisé, d’abord à la BBC puis sur Sky News, des événements royaux, religieux et nationaux, consultant historique pour la série ITV Downton Abbey et aujourd’hui gouverneur du Château d’Edinburgh1 :

Le statut et le devoir donnait sens et position mais personne, peu importe son degré, n’était libre du strict respect des standards. […] Or dans le monde post-déférence, post-moderne et post-tenir-trop-à-quoi-que-ce-soit, qui a évolué dans le temps, où l’égalité parfois donne moins de bonheur et de réalisation qu’espéré, nous sommes toujours fascinés et nous recherchons l’illusoire excellence du vivre ; un style emblématique de l’époque (A. Bruce, 1980, I-II, trad. nôtre).

- Note de bas de page 2 :

-

Celle-ci correspond peut-être à un moment historique précis : celui où l’aristocratie européenne, sous la pression de la bourgeoisie montante, élabore des normes de comportement particulièrement rigides lui permettant de renforcer ses marques identitaires. Mais elle ne rend point justice à l’histoire des manières de table européennes qui, du XIIIe au XVIIe siècle, a été sans doute plus libérale et moins codifiée que pendant l’époque victorienne.

Chez Bruce, l’opposition entre l’étiquette et ses dérogations prend l’allure du conflit des civilisations : la société de l’ordre d’une part, rigide et hiérarchique, mais ordonnée et pleine de sens, et la société libérale d’autre part, souple et égalitaire, mais chaotique et sans valeur. L’aspect idéologique de cette interprétation ne réside pas seulement dans l’axiologie qui investit l’opposition modernité / tradition, mais aussi dans la définition idéologique de la « tradition » comme « strict respect des standards »2. Cet aspect de la « tradition » n’a, à en croire les sociologues et historiens de la « civilisation », rien de « traditionnel ». Il s’agit, tout au plus, d’une attitude bien particulière, qui se manifeste cycliquement à chaque passage d’hégémonie, consistant à redéfinir les limites du convenables en fonction des besoins de démarcation sociale du présent (Elias, 1973 ; Greimas, 1976 ; Bourdieu, 1979 ; Hobsbawm et Rangers, 2006). L’enjeu est toujours d’actualité. Voici un exemple tiré du même livre dont nous avons cité la préface nostalgique de Bruce :

C’est Queen Mary qui est probablement la responsable de la création du nouveau standard qui dicte de manger le poisson avec deux fourchettes. Selon l’histoire, elle a vu des couteaux à poisson sur une table working class. Dès lors que les gens ordinaires paraissaient consommer le poisson à l’aide de fourchettes et de couteaux à poisson, ils ne pouvaient plus être de mise au palais. L’aristocratie s’empara de l’idée ; les gentlemen commencèrent à utiliser seulement une fourchette pour le poisson, deux s’il était particulièrement difficile d’en extraire les arêtes. La mise en table se fît dès lors avec la fourchette seule, mais une seconde fourchette était à disposition pour la viande, qui suivait, et si elle avait été utilisée pour le poisson elle était remplacée. (Ager, 1980, p. 258, trad. nôtre)

On voit donc que, pour la famille royale, le service de table est l’un des lieux symboliques où s’installent des usages identitaires (établis plus par « contrainte culturelle » qu’en raison des morphologies mêmes des objets ; cf. Deni, 2002, p. 33). C’est alors sans surprise qu’une bonne partie de la présence médiatique de la famille royale consiste à développer un discours identitaire portant sur les couverts. Pour former le corpus de ce travail, nous en avons recueilli quelques fragments : des manuels américains de manières de table prenant la famille royale pour référence de style (Hartely, 1860 ; Carleton Publishers, 1864) ; le profil officiel Twitter de la famille royal (@RoyalFamily) ; les manuels de bonnes manières (Ager, 1980 ; Clayton, 2016) et les collections d’objets de table sponsorisées directement par les Windsor.

2. La territorialisation du moi

S’assoir à table revient à accepter une proposition de contrat de la part du maître de maison. Nous recevons cette proposition de la gestualité élégante du majordome ou du serveur tout autant que des objets qui nous entourent. D’une part, il s’agit d’un contrat d’identité (Zinna, 2020, p. 7) : les objets qui délimitent notre espace d’action nous identifient en tant que convives. D’autre part, il s’agit d’un contrat fiduciaire (Greimas et Courtés, 1979, « Contrat ») l’attribution d’une identité présupposant un univers de valeurs partagée soumettant chacun à l’obligation de les faire circuler, sous peine de perdre la face (Marsciani, 1991, p. 42). La disposition de la table contient déjà beaucoup d’indications permettant d’établir ce double contrat. Pour en saisir la logique, regardons la photo de la table royale, tiré du compte Twitter@RoyalFamily à la veille d’un repas en honneur de Donald Trump (fig. 2).

Fig. 2. Buckingham Palace (2019).

Préparation du repas d’État en honneur du Président des États-Unis Donald Trump.

- Note de bas de page 3 :

-

https://www.royalcollectionshop.co.uk/a-butler-s-guide-to-table-manners.html

Le premier élément qui saute aux yeux est la pléthore d’objets qui encombre la table. Certains d’entre eux, comme les compositions florales et les massifs chandelier d’argent plaqué en or, n’ont aucune fonction alimentaire. Ils ne font que monumentaliser la présence de l’hôte, l’instance qui garantit la distribution des valeurs. Ces objets sont des délégués du « Destinateur » du repas (Greimas et Courtés, 1979, ad vocem) et sont donc porteurs d’instructions de comportement. Par-delà leur masse obstructive, qui invite chaque convive à chercher l’interlocuteur à ses côtés et non pas en face de lui, ils marquent un espace « public », exclu de l’interaction avec les aliments, qui s’oppose à l’espace « privé » où le convive est autorisé à la consommation. Tout ce qui est consommé doit passer par cette médiation spatiale. C’est ce qui précise A Butler’s Guide to Tablemanner, « Official Royal Gift » dans le magasin en ligne du musée de la Royal Collection3 : « Si vous avez un plateau de service dans vos mains, ne prenez jamais une pièce de crudités pour l’avaler directement ; cela devrait d’abord toucher votre assiette » (Clayton, 2016, 381/997 ; trad. nôtre).

- Note de bas de page 4 :

-

La rupture par rapport à la table pré-moderne est évidente. Dominée par les grandes pièces de gibiers servies avant même que les invités prennent place, son appareil d’objets est relativement moins complexe, et surtout, commun : planches partagées par deux ou trois personnes au lieu d’assiettes individuelles, un seul type de couteau de table, pas de fourchette. Cf. D. Romagnoli (1998, pp. 328-338).

Tout se passe comme si l’objectif stratégique des normes alimentaires était de réduire la promiscuité des corps par l’introduction d’intermédiaires non-humains en mesure d’interrompre et de contrôler la chaîne des contacts par l’individualisation des services de table4. L’assiette individuelle devient le « marqueur central d’un territoire qui fonctionne par projection de la sphère personnelle et dont les couverts constituent les limites approximatives, les marqueurs frontière » (Beyaert-Geslin, 2009, pp. 102-103). Ces frontières, fixées par le Destinateur, ne peuvent être modifiées par l’invité-Destinataire, qui ne doit en aucune manière intervenir sur l’assiette, centre instaurateur de sa zone de compétence (« Pendant le repas, ne bougez ni ne touchez votre assiette une fois qu’elle a été placée devant vous », Clayton, 2016, 354/997, trad. nôtre). Par ailleurs, les objets qui n’ont pas une fonction de démarcation explicites doivent néanmoins éviter d’inviter les convives à violer l’espace attribué : « Sel et poivre, et moutarde si besoin, devrait être à portée de main. Personne ne devrait se lever ou s’allonger sur la table » (Ager, 1980, p. 254, trad. nôtre).

Mais ce principe de séparation ne s’applique pas uniquement aux contacts entre le corps des convives, mais aussi entre le convive et l’aliment. Par exemple, Marchese justifie le succès de la fourchette au XIXe siècle et sa diffusion comme un « aspect de la privatisation entamée par la Renaissance. Peut-être l’aspect le plus évident et significatif car initialement le plus superflu » (Marchese 1989, p. 166, trad. nôtre). En effet, la fourchette ne fait rien que la main ne peut accomplir ; mais elle permet d’être remplacée et / ou nettoyée facilement, en diminuant la possibilité que la main cumule plusieurs fonctions syntaxiques. La même logique semble s’appliquer aux couverts de service commun qui, malgré tout, continuent à être utilisés. Ce qui ne va pas sans produire des conflits de compétence que le bon majordome est appelé à prévenir :

Il y a des personnes très maladroites – en conversant, elles oublient la cuillère de légumes dans l’assiette de service. On n’a pas d’intérêt à l’en sortir ; c’est beaucoup mieux de la laisser là et d’en prendre une autre. Il est surprenant de voir combien de convives pourraient prendre la cuillère des haricots et la replacer dans les petits pois, en laissant un plat avec deux cuillères et l’autre sans aucune. On ne peut pas sortir une cuillère des haricots pour la remettre dans les petits pois devant votre aimable invité ; on laisse les deux dans les haricots et on met une cuillère propre dans les petits pois (Ager, 1980, p. 241).

D’où l’on voit que la notion de « propreté » est strictement associée à celle du respect des confins. Le bon convive est tout d’abord celui qui respecte ses limites. C’est la satisfaction de cette condition qui le rend digne de confiance. L’instauration de ces territoires de consommation exclusifs semble relever d’une conception de l’être ensemble qui se représente un espace collectif ayant comme présupposé l’institution d’une zone d’autonomie. Comme si la relative perte de contrôle impliquée par l’entrée dans une salle à manger, où l’on nous sert en public des aliments préparés par des inconnus, était compensée par l’établissement d’une zone d’exclusivité réglée sur une distance intime (Hall, 1966).

L’historien trouvera peut-être la comparaison en peu oiseuse, mais l’organisation de l’espace de la table ainsi conçue ne peut pas ne pas rappeler, au moins par homologie structurelle, le principe consacré par l’acte de naissance du droit international européen, les traités de Westphalie. Suivant l’idée du cuius regio, eius religio, les États cherchent à établir par traité des nouveaux rapports de confiance fondés sur l’idée que chacun est maître de la « consommation spirituelle » des sujets à l’intérieur de son territoire, et seulement à l’intérieur de celui-ci. De même, le principe de confiance sur lequel se base l’actant collectif du repas moderne repose sur la segmentation d’un espace commun en territoires privés, par rapport auxquels se définit négativement un espace public. La logique de socialisation des valeurs alimentaires dans les modernes repas d’État auraient-ils un rapport avec la logique de division politique de l’Europe moderne ?

3. Reconnaissance et rationalité gourmande

Si le territoire délimité par le service de table garantit un accès exclusif à la nourriture, le convive, toujours exposé au regard d’autrui, n’est pourtant pas libre dans sa relation avec l’aliment. Encore doit-il se qualifier par la façon de manier les couverts, car chacun d’entre eux correspond à une manière particulière de conjoindre le sujet à l’objet de son désir. En effet, le choix du bon couvert relève de la corrélation entre la série des aliments et la série d’outils déployés autour de l’assiette, et témoigne donc de la reconnaissance, de la part du convive, de la valeur alimentaire offerte par l’hôte.

Or la reconnaissance de cette valeur dépend de la position que chaque aliment occupe dans un système codifié de perceptions gustatives que les protocoles du service à table organisent en successions relativement figées. De manière générale, à partir de la Renaissance, le système du goût des classes dominantes européennes tend à s’organiser autour de l’articulation disjonctive entre salé (terme dominant) et sucré (terme dominé), auparavant confus dans l’aigre-doux médiéval ; parallèlement, cette articulation se manifeste dans le rituel sous forme de succession que le « service à la russe » (les plats, généralement trois, associent le plat individuel prêt à la consommation à des couverts appropriés ; cf. Robuchon, 2007, p. 799) élève à un haut degré de structuration. Celle-ci se manifeste tout d’abord dans la disposition des couverts sur la table : en définissant l’espace d’action du convive, ils inscrivent le sujet dans la « programmation temporelle » (Greimas et Courtés, 1979, « Temporalité ») du repas :

au début du repas, commencez par les couverts à l’extérieur droit et à l’extérieur gauche du service, et procédez vers l’intérieur à chaque plat successif. Si le hors d’œuvre est une soupe [ou des huîtres], la cuillère [ou la petite fourchette sur la droite], n’aur[ont] pas un couvert correspondant [à gauche] (Clayton, 2016, 365/997, trad. nôtre).

Nous dirons que le déploiement des couverts sur la table est une unité expressive corrélée, d’une part, à une unité sémantique située sur la dimension de la temporalité rituelle, et, d’autre part, à une unité sémantique située sur la dimension gustative. Pour mieux comprendre cette corrélation, nous nous appuierons sur la distinction proposée par Gianfranco Marrone, qui classe les valeurs alimentaires en deux catégories : le « goûteux » et le « savoureux » (Marrone, 2018, pp. 135-139). La classe du « goûteux » comprend des valeurs cognitives organisant la perception du dégustateur selon les figures alimentaires qu’il « reconnaît » (le goût « de poisson », « de poulet », « de tomates », « de safran », « de Château l’Hospitalet 2017 », etc.). En revanche, la classe du « savoureux » comprend des valeurs esthésiques qui, par-delà la reconnaissance des figures, enregistrent des traits perceptifs liant ou opposant les aliments (salé/sucré, gras/acide, liquide/solide, chaud/froid) selon des règles d’accord ou de contraste. On pourrait dire à ce propos que la demande de reconnaissance des valeurs alimentaires que les couverts adressent au convive relève de deux types de compétence : l’une cognitive, l’autre esthésique et corporelle.

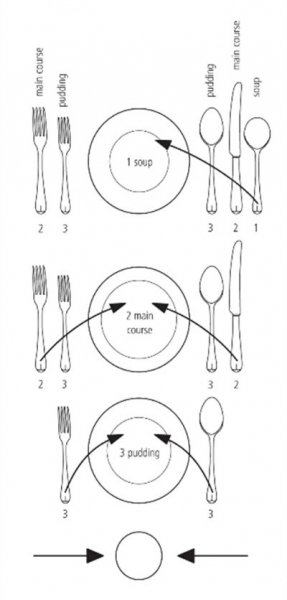

Fig. 3. La progression des couverts illustrée par Clayton (2016).

Le couteau « à poisson » est un cas exemplaire où la relation ente le couvert et l’aliment de destination relève de la compétence cognitive du savoureux. Le couteau à poisson, avec sa morphologie très particulière, est l’un des rares couverts qui n’a qu’un seul usage : le poisson. Dans ce cas, la morphologie de l’objet exprime de manière univoque sa corrélation symbolique avec la figure alimentaire du poisson. On ne peut pas se tromper : on n’utilise ce couteau bizarre qui ressemble à une palette de jardinage que lorsqu’il y a le poisson, et c’est tout. C’est lorsque l’univocité de cette association fait défaut qu’une compétence plus poussée sur les saveurs, sur leur association à des classes de couverts et sur la temporalité du repas est requise.

Prenons par exemple le cas des cuillères. Dans le service anglais type (Ager, 1980 ; Clayton, 2016) à trois plats (fig. 3), l’unité expressive « couvert » se présente deux fois dans le cours du repas : pour la soupe (1) et pour le pudding (3). Comment rendre compte des différences syntaxiques et sémantiques de cette répétition ?

Si le repas commence par une soupe, la place du couvert extérieur à droite sera occupée par une grande cuillère, par opposition à la petite cuillère à dessert qui, pour économie d’espace, est soit placé en haut de l’assiette, à l’horizontale, parallèle à la petite fourchette à fromage ou à fruits, soit mise en table à la fin du repas. Imaginons que les deux cuillères soient sur la table. Par-delà leur position (l’une, réservée au sucré, sur l’axe vertical de l’assiette ; l’autre, réservée au salé sur l’axe horizontal), cela manifesterait la corrélation semi-symbolique entre la catégorie expressive de la dimension des couverts (grand/petit) et de la catégorie sémantique de la sapidité (sucré / salé), relevant du « savoureux ». L’utilisation de la petite cuillère pour la soupe montre l’incapacité de reconnaître l’ordre du service, certes, mais également la nature de la valeur gustative offerte par l’hôte, et comporte donc une éventuelle sanction sociale (« On mange la soupe avec une cuillère – avec quoi d’autre d’ailleurs – mais il faut que ce soit celle de la bonne taille », Carleton, 1869, p. 298). Selon la même logique, on ne va pas utiliser la grande cuillère, réservé aux liquides, pour un plat principal solide. Celui-ci requiert l’utilisation de la fourchette même si le plat est constitué de petites parties, comme pour les petits pois (« Tenez les dents de la fourchette vers le bas et chargez la nourriture sur la fourchette en la pressant contre le couteau ; avec la pratique, même les petits pois, pourtant difficiles, peuvent être ainsi transportés en masse », Clayton, 2016, 397/997, trad. nôtre).

- Note de bas de page 5 :

Le lecteur français sera peut-être plus sensible à la corrélation entre l’appréciation culturelle des valeurs alimentaires et le choix du bon couvert dans l’exemple du foie gras, mets courant sur la table royale anglaise (Groom, 2013) jusqu’à la récente interdiction par le prince Charles en 20085. L’une des qualités qui donnent plus de prix à cette figure de proue de la gastronomie française est le fait d’être « entier », à savoir une unité intégrale et solide. Or la reconnaissance de ces valeurs relevant de sa « saveur » passe par l’opération de division du foie gras en tranches : en effet, l’entité intégrale et solide doit être divisée en unités partitives pour être apprécié. Pour réaliser cette opération et rendre justice à l’« entièreté » il faut utiliser le couvert qui incarne au mieux la fonction de découpage, à savoir le couteau. Seulement un italien comme moi, incapable de saisir cette pertinence – sensible, en revanche, à la consistance et à la couleur du foie gras, similaire au pâté (un non-solide), et à la suggestion de la boîte de conserve dans lequel le foie était stocké – pouvait tenter de s’en servir et d’essayer de le tartiner par une cuillère, réservé aux liquides, négation totale de l’« entièreté » du fois-gras ! Ce qui a suscité, bien évidemment, le dégoût de l’ami du Sud-Ouest qui avait eu la gentillesse et l’imprudence de me l’offrir. Cette corrélation entre position et morphologie des couverts et aliments auxquels ils sont destinés confère aux objets sur la table la capacité d’en dire plus sur le menu que la version papier.

4. Le couvert tempérant

Que le couvert présuppose la reconnaissance cognitive de figures alimentaires ou de ses qualités sensibles, le rapport de conjonction entre le sujet-consommateur et l’objet-aliment a pour finalité première de confirmer la valeur des mets offerts par l’hôte. En ce sens, il met en évidence la dimension socialisante du rituel. C’est pourquoi le rôle thématique du « gourmet » est si valorisant pour le maître de maison : sa compétence à saisir et à verbaliser les qualités des objets alimentaires renforce le lien cognitif entre les convives et le Destinateur du repas.

- Note de bas de page 6 :

-

Landowski rappelle que l’opposition « glouton » vs « gourmand » n’est point méconnue par la sémiotique du goût, qui en a disserté à plusieurs reprises à partir de Brillat-Savarin (1975) : cf. R. Barthes (1984) ; G. Marrone (1998) ; id. (2000) ; G. Grignaffini (1998).

Or les manières de table opposent à la construction positive de cette figure cognitive et euphorique une figure négative, passionnelle et dysphorique, qui lui sert de repoussoir. C’est la figure du « glouton » qui, au lieu de confirmer la syntaxe de l’appréciation du gourmet, tend à abolir la séparation entre sujet et objet sur laquelle elle se fonde. Le bon convive apprécie les valeurs des aliments en projetant entre eux et son corps une distance analytique qui lui permet d’en juger, à la limite, comme le ferait un scientifique ou un critique d’art, selon l’idéologie gnoséologique dominante. Ce faisant, le convive exhibe publiquement non seulement son savoir-faire, mais également son savoir-être, à savoir la capacité à maîtriser ses besoins et ses désirs. Il possède cognitivement l’objet, sans que l’objet, pour ainsi dire, ne s’empare de lui, en excluant la présence des autres du rapport fusionnel que la passion gourmande instaure entre le corps et l’objet du désir. Comme le dit Eric Landowski, « manger n’est une activité avouable – exposable en termes de manières de table […] – qu’à condition de se présenter comme un acte à la fois socialisé […] et socialisant, c’est à dire producteur de sujets » (Landowski, 2004, p. 224)6.

- Note de bas de page 7 :

-

Pour un développement à propos de la sémiotisation des sons à table, cf. la contribution de Battistini (2020) à ce même dossier.

Dans notre corpus, les éléments distinctifs d’une syntaxe de la consommation « socialisée » et « socialisante » sont les figures du silence et de la propreté. « Mangez silencieusement ; l’essence des manières de table est la discrétion », glose Clayton (2016, 429/997) ; car la discrétion est précisément ce qui évite l’obstruction des circuits de la sociabilité, comme le montre bien le mot anglais « unobtrusiveness »7. Or de quelle manière cette idée de discrétion et de propreté – autrement dit de séparation et de domination des sujets sur les objets – se traduit-elle dans des programmes sensori-moteurs de l’usager-modèle du service de table ?

- Note de bas de page 8 :

-

Dans le style continental ; dans le style américain, ou « à zig-zag », l’on radicalise le précepte d’utiliser le moins possible le couteau et l’on prend l’habitude de le poser après la coupe, en passant la fourchette dans la main droite et en laissant l’autre libre.

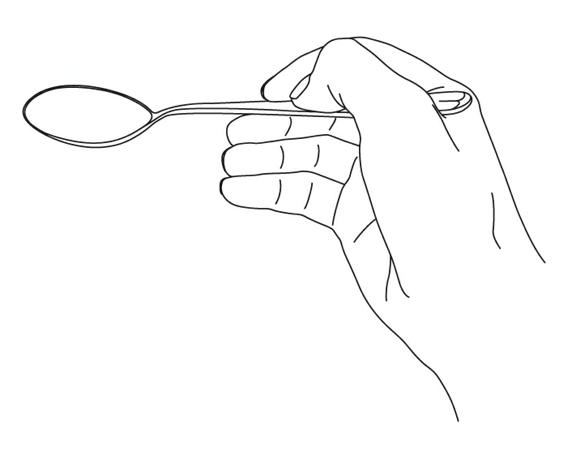

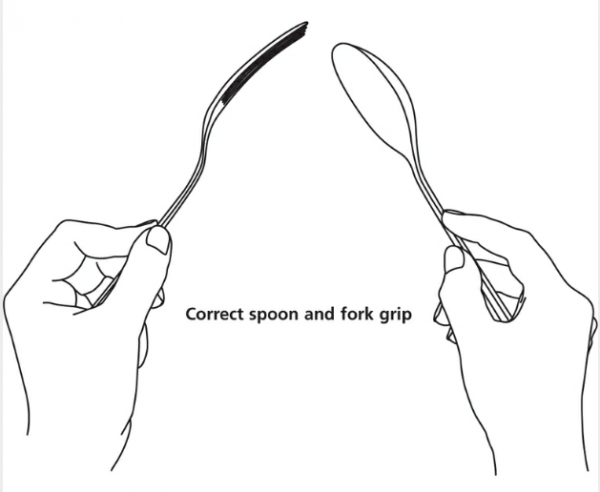

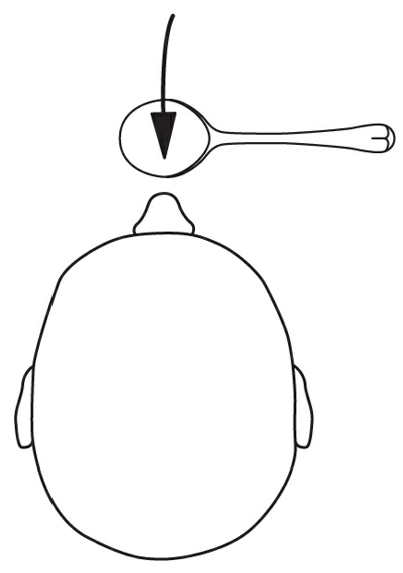

Tout d’abord par un mode particulier de saisie des couverts. La figure 4 illustre deux modes de saisie : la saisie à un couvert, généralement pour la cuillère (à soupe ou à pudding) ; et la saisie à double couvert, généralement pour couteau et fourchette8.

|

Fig. 4 : Prise de la cuillère à soupe (à gauche) et double prise de fourchette et de couteau (à droite). |

|

Dans les deux cas, on observe une rigide séparation de « l’interface-sujet » (le manche), limite infranchissable pour les doigts, de « l’interface-objet » (dents, lame ou concavité), exclusivement destiné à l’aliment (Zinna, 2005, p. 172).

- Note de bas de page 9 :

-

Érasme de Rotterdam, dans son Civitate morum puerilium, recommande : « […] Tu laisseras dans l’assiette tout ce que tu ne pourras pas saisir de trois doigts […]” cité par Marchese (1989, p. 121).

- Note de bas de page 10 :

-

Ce sujet est particulièrement sensible au sujet du couteau, qu’il ne faut absolument pas « serrer » comme « une batte » (Érasme de Rotterdam, op cit.). En effet, associé au couteau, le risque de l'intempérance s'associe au fantasme de la violence (cf. § 2).

Focalisons l’interface-sujet de la saisie à deux couverts. Le point d’intervention engage toujours la tenue musculaire active de trois doigts, le pouce, l’index et le majeur : le pouce et l’index réalisent la pression nécessaire à la prise, tandis que l’index a une fonction auxiliaire. Il est remarquable que la fonctionnalisation anatomique de la main-qui-mange n’ait pas subi de modifications importantes à la suite de l’introduction des couverts : avant la diffusion de la fourchette, le mouvement de saisie des aliments à « mains propres » était presque identique, et le demeure pour des aliments comme les frites ou les crudités9. Dans tous les cas, la distribution des points d’intervention sur l’interface réduit au maximum le contact entre la main opératrice de conjonction et ce que l’on porte à la bouche (par l’intermédiaire d’un outil ou non). La configuration d’une telle interface-sujet s’oppose à la prise à main pleine, qui fait coïncider point d’appui et point de saisie : il est interdit de serrer le manche dans la paume de la main, tout comme il est considéré comme très impoli, dans des systèmes alimentaires qui ne prévoient pas de fourchette, de serrer tout son poing autour de la nourriture. La dissociation entre points de saisie et points d’appui relève ainsi d’une économie des contacts entre le sujet et l’objet permettant de saisir l’objet alimentaire sans confondre les positions : ce contact réduit est transféré à l’interface-sujet du couvert et sa réalisation correcte transforme la prise de l’objet dans le lieu de manifestation d’une relation à la nourriture socialisante, voué à la tempérance10.

Une programmation sensori-motrice symétrique semble s’appliquer à l’interface-objet – la lame des couteaux, les dents des fourchettes, la cavité des cuillères. Ager et Clayton suivent ici une tradition établie déjà depuis Érasme de Rotterdam en recommandant, d’une part, de ne jamais se servir du couteau pour manger, et, d’autre part, de réduire la surface de contact entre le couvert et la bouche au strict nécessaire pour saisir la bouchée. À ce propos, il convient de faire deux ordres de remarques.

- Note de bas de page 11 :

-

La construction de la bouchée à partir des matières disponibles dans l’assiette est une opération complexe et variée. En soi, la bouchée est un objet complexe, qui a des formes, des dimensions et des consistances très variables. Ici, nous nous limiterons à affirmer que sa gamme de variations matérielles doit répondre à l’exigence d’être mise en bouche sans provoquer des débordements de nourriture vers l’extérieur, selon le principe de l’irréversibilité de l’intériorisation des valeurs alimentaires. Or pour atteindre cet objectif, les opérations possibles sont aussi variées que les conditions de départ de la matière dans le plat : liquide, solide, entière, déjà partitionnée, structurée, déstructurée… Selon ces conditions, la construction de la bouchée peut passer, par exemple, aussi bien par une opération de structuration et de collecte (comme pour les petits pois ou le riz) ou de séparation (couper son steak). Pour les transformations de la matière, cf. F. Bastide (1987).

D’abord, il semble que les manuels s’emploient à distinguer avec autant de rigueur que possible deux classes d’action : a) la partition du plat en morceaux susceptible de devenir des « bouchées »11 et b) la collecte du morceau et sa mise en bouche. Il semble que l’opposition entre ces programmes d’action projette sur le couvert qui le prend en charge des indications de comportements précises : on tend à éviter tout contact corporel avec l’interface-objet servant à partitionner, en la réservant exclusivement à celle servant pour collecter. Cette interface ne se confond avec une classe précise de couverts que dans le cas du couteau.

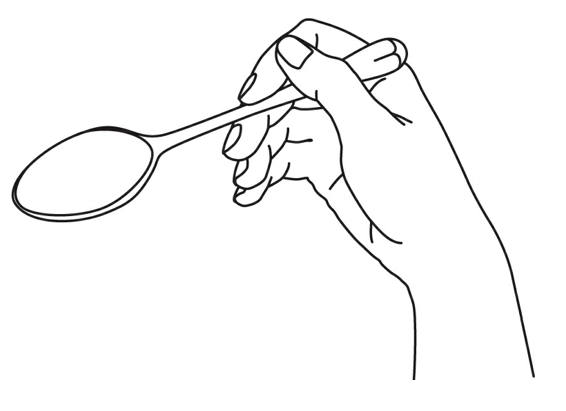

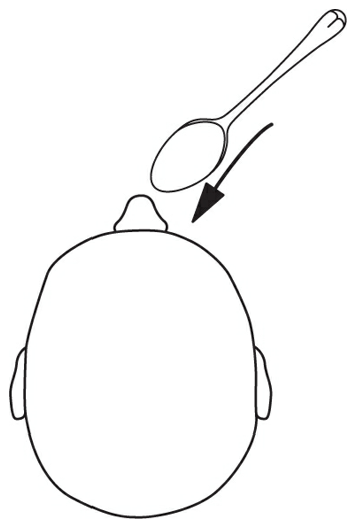

Le cas du pudding, ni liquide ni solide, est particulièrement intéressant en ce sens. Cet état ambigu requiert une distribution complexe des fonctions de partition et de collecte sur deux couverts habituellement utilisés autrement : la fourchette (si des fourchettes à pudding sont prévues) et la cuillère. La fourchette, saisie comme dans la prise standard par la main gauche, ne sert pas à enfourcher et à collecter la bouchée, mais à lui donner une forme, en traquant les parties de pudding susceptibles de se perdre dans l’assiette (comme le couteau pour les petits pois). Dans la mesure où la fourchette a une fonction exclusive de partition, elle n’entre jamais en contact avec la bouche (exactement comme un couteau).

La cuillère, pour sa part, est saisie comme un couteau dans la main droite, et sert à couper le pudding en le séparant en parties et à collecter la bouchée ; mais les deux prises, celle destinée à la séparation et celle vouée à la collecte, sont très différentes : pour collecter, on passe de la prise à couteau à la prise à cuillère à soupe (fig. 5). En agissant autrement sur l’interface-sujet, l’interface-objet s’en trouve également modifiée : ce n’est plus maintenant le « fil » de la cuillère qui entre en contact avec l’aliment, mais la concavité, et ce n’est qu’avec cette partie qu’on est autorisé à entrer en contact : on ne pourra pas, par exemple, lécher le bord de la cuillère où des résidus de pudding se seraient incrustés. Peu importe donc l’objet ici, ce qui compte pour la différence de comportement est la manière dont on projette sur lui une interface d’utilisation culturellement déterminée qui sépare rigidement la construction de la bouchée de sa collecte.

|

Fig. 5. Partition (à gauche) et collecte (à droite) du pudding : les deux phases de la programmation sensori-motrice pour la consommation d’un plat « complexe ». |

|

Tout semble donc conduire à singulariser au maximum le moment de la mise en bouche, la toute dernière transformation de l’aliment à travers le long le procès de culturalisation de la nourriture (Lévi-Strauss, 1968 ; Barthes, 1970 ; Greimas, 1983) : les matières premières, désormais transformées en éléments comestibles par le faire culinaire qui conduit à la création du plat, ont cependant encore besoin des derniers gestes de la part du convive le rendant actuellement (partition) et réellement (collecte) consommable.

Or ce tout dernier segment du procès de culturalisation, la mise en bouche, représente le climax du contact entre sujet et objet et, en effet, il est lui aussi rigidement discipliné. La trajectoire évite la frontalité entre aliment et visage, évitée par l’inclinaison sur le côté du couvert ; la régulation du contact, en revanche, est assurée par la recommandation de réduire au strict nécessaire la pénétration de l’interface-objet dans la bouche du convive : la fourchette ne rentre dans la bouche que pour la partie contenant la bouchée ; la cuillère à soupe ne rentre jamais dans la bouche, on se limite à y boire (fig. 6, à gauche) ; lorsqu’il s’agit d’un solide à consommer avec la cuillère, les même règles d’orientation et de pénétration de l’objet dans la cavité orale sont recommandées (fig. 6, à droite).

Dans l’ensemble, il émerge clairement une syntaxe figurative qui vise à établir et renforcer la séparation syntaxique entre sujet et objet de la consommation en singularisant le corps du premier par rapport au second, qui doit être tenu à distance et sous contrôle. Énième dispositif de subjectivation du convive à la base de la division « westphalienne » de l’espace de la convivialité, dirions-nous, inséparable d’un rituel de reconnaissance « rationnelle » des valeurs offertes et d’une éthique de la « tempérance » qui doit se manifester dans le moindre geste du corps qui mange.

Conclusion : les outils de la politesse

Le dicton victorien « Every meal is a lesson learned » (cf. S. Groom, p. 140) dévoile maintenant sa profondeur. Les couverts nous mettent à l’épreuve, ils nous lancent un défi. Nulle surprise que leur étalage complexe puisse susciter une certaine anxiété de performance (cf. B. Wilson, 2013, p. 251). Les rapports interobjectifs que les couverts instituent les uns avec les autres sur une table formelle sont, d’une part, le support expressif de notre relation supposée aux aliments et à la temporalité du repas, et construisent, d’autre part, une scène qui met à l’épreuve du regard des autres notre rapport à nous-même et à autrui, via notre rapport avec la nourriture. En particulier, nous avons vu que les objets de la table ne sont pas seulement des relais incontournables pour la circulation des valeurs alimentaires, mais des acteurs qui pèsent dans la construction d’un collectif engendré par le rituel du repas. Ce collectif, dont la table royale n’est qu’un lieu exemplaire de manifestation, ne se limite pas à proposer des standards de distinction, mais reflète des idéaux cohérents avec une philosophie politique fondée sur le principe de l’individualisation privative et stabilisée des territoires du moi, sur l’impératif de circulation des objets de valeur sociaux et sur la rationalisation, au sens large, des ressources.

À la fin de ce parcours, nous voudrions proposer quelques conclusions sur les apports d’une sémiotique des couverts à une sémiotique des objets. À notre avis, ceux-ci concernent l’opposition entre outil et technologie : deux classes d’objets également importantes dans le domaine gastronomique qui médiatisent la relation entre le sujet et les bonnes manières de deux façons différentes.

Cette distinction vient de la sociologie de la traduction à la sémiotique des objets. Elle vient en particulier de Bruno Latour qui, sans s’intéresser à la table, traite spécifiquement un objet technologique en prise directe avec l’isotopie de la politesse : il s’agit du groom, la petite pompe installée entre le dormant et le battant de la porte qui en dirige le mouvement (Latour, 1993, pp. 48-56). Le groom, notait Latour, nous rend tous des personnes polies qui n’oublient jamais de fermer la porte et ne font jamais du bruit en la fermant. Il vient au secours de l’utilisateur distrait en incorporant une compétence requise par la demande de discrétion typique des bureaux. Mais comment ? En fait, il le dispense d’une séquence gestuelle tout en le rendant conforme aux attentes qui la recommandent. Cette forme d’automation définit le statut sémiotique de la technologie, qui débraye notre savoir-faire en le projetant sur un support extérieur au sujet. C’est une technologie de la politesse. Dans le domaine gastronomique, il est aisé de voir le même processus d’automation du savoir-faire culinaire dans la diffusion des robots (Mangano et Marrone, 2002 ; Mangano, 2019, pp. 33-59), mais ces technologies alimentaires se dissocient de la spectacularisation des comportements typique des bonnes manières en même temps que l’espace de consommation des aliments se différencie de l’espace de préparation.

En revanche, les objets de la table, et les couverts en particulier, peuvent bien être définis comme des outils de la politesse. Comme le groom, ils confrontent l’utilisateur au mandat social des bonnes manières. Mais tandis que le groom incorpore la compétence dont l’utilisateur peut désormais se passer, les couverts, artefacts simples et maniables, se prêtent à un grand nombre de manipulations. Ils laissent à l’utilisateur le soin d’apparaître poli. Certes, ils font des opérations simples à notre place, comme enfourcher, couper, séparer, recueillir. Mais les compétences pragmatiques virtuellement inscrites dans la morphologie de ces outils polyvalents est à la fois vague et lacunaire et demande des performances cognitives élaborées chez l’utilisateur pour qu’il les traduise dans des syntagmes gestuels acceptables dans un dîner formel. Il s’agit, en somme, de « textes paresseux » (Zinna, 2009, p. 72) qui demandent à l’utilisateur de mobiliser publiquement une compétence pragmatique qui confirme sa place dans l’ordre de l’interaction alimentaire.

Ce savoir est constitué précisément par les bonnes manières de table, compétence charnière entre l’indétermination des usages possibles et les prescriptions des usages corrects, qui, une fois théâtralisé dans l’espace de la table, fait des couverts des embrayeurs vers le savoir-faire de l’utilisateur, exposé au jugement des convives. Dans une société obsédée par l’innovation technologique, aurions-nous oublié le poids de simples outils dans la construction de nos rapports sociaux ?