Discours théoriques et temporalités discursives Theoretical discourses and discursive temporalities

Sémir Badir

FNRS – Université de Liège

Le parti pris théorique adopté par cette étude est que les théories se manifestent à travers des formes discursives et que ces formes accordent aux théories une représentation spatiale, temporelle ou spatiotemporelle. Dans cette perspective, notre étude entend envisager les formes de représentation temporelle manifestées par les théories sémiotiques. De telles formes ne connaissent pas encore de définition dans la littérature sémiotique. Notre étude s’attache à en dégager quatre à partir d’une analyse syntaxique de la notion de temps et de ses composantes définitionnelles, analyse menée sur des diagrammes. La description de ces quatre formes discursives — récit, déduction, argument et décrit — est consolidée par des rapprochements avec des conceptions, principalement philosophiques, du temps. Enfin, il est montré comment ces quatre temporalités soutiennent la modélisation des discours théoriques en sémiotique.

The theoretical approach adopted in this paper is that theories are manifested through discursive forms, and that these forms give theories a spatial, temporal, or spatiotemporal representation. From this perspective, our study aims to consider the forms of temporal representation manifested by semiotic theories. These forms have yet to be defined in the semiotic literature. Our study sets out to identify four such forms based on a syntactic analysis of the notion of time and its definitional components, using diagrams. The presentation of these four discursive forms —narrative, deduction, argument and description — is reinforced by comparisons with philosophical conceptions of time. Finally, we show how these four temporalities support the modelisation of theoretical discourse in semiotics.

Index

Mots-clés : discours théorique, répétition, sémantique interprétative, sémiologie littéraire, sémiotique narrative, sémiotique tensive, temporalité

Keywords : interpretative semantics, literary semiotics, narrative semiotics, repetition, temporality, tensive semiotics, theoretical discourse

Auteurs cités : Ferdinand ALQUIÉ, Gaston BACHELARD, Sémir BADIR, Roland BARTHES, Émile BENVENISTE, Henri BERGSON, Denis BERTRAND, Pierre BUSER, Jean CHESNEAUX, Alessandro CHIDICHIMO, Jean-Claude COQUET, Ferdinand DE SAUSSURE, Claude DEBRU, Gilles DELEUZE, John DOS PASSOS, Claude DUBAR, Umberto ECO, Roberto FLORES, Jacques FONTANILLE, Jean-Michel FORTIS, Sigmund FREUD, Laurent GOSSELIN, André GREEN, Algirdas J. GREIMAS, Thomas HARDY, Louis HÉBERT, Martin HEIDEGGER, Louis HJELMSLEV, Yves JEANNERET, Jean-Marie KLINKENBERG, LTTR13, Nicolas MEEÙS, Jean PETITOT, François RASTIER, Paul RICŒUR, Heinrich SCHENKER, Albert SECHEHAYE, Pierre SZONDI, René THOM, Philippe TOUCHET, Virginia WOOLF, Claude ZILBERBERG

Pour attribuer des formes aux théories sémiotiques, il convient que des formes soient effectivement à disposition et applicables à des théories, sémiotiques ou non. Sans doute de telles formes ont-elles pu être évoquées, çà et là, notamment par les auteurs de théories. Un registre raisonné de ces formes semble toutefois faire défaut. Il se montrerait utile pour une caractérisation différenciative des théories. La présente étude va se consacrer à la mise en place d’une partie de ce registre.

1. Des formes et des modèles théoriques

1.1. On voudrait, en guise de commencement, faire remarquer que le mode d’existence des formes et des modèles semble ambivalent. D’un côté, les formes et les modèles sont supposés être suffisamment abstraits pour se passer du temps comme de l’espace. Ce sont des hypothèses, remplissant une fonction de catégorisation sur des phénomènes pris dans le temps et/ou l’espace, mais telles qu’elles-mêmes échapperaient aux déterminations temporelles et spatiales. Pourtant, d’un autre côté, formes et modèles donnent lieu à des représentations, dédoublant, au niveau de généralité qui est le leur, le temps et l’espace des phénomènes représentés. Sous ce rapport, on parle d’espace de représentation et (moins souvent) de temps de représentation, comme si les représentations formelles et les modélisations étaient en mesure de convoquer un temps et un espace propres, « virtuels » (c’est-à-dire rendus absents, par le seul fait de la pensée, au regard du temps et de l’espace ordinaires), quoique le choix de ces expressions – « espace de représentation », « temps de représentation » – ne se justifie en définitive qu’en raison de la correspondance avec le temps et l’espace existant en dehors d’elles.

- Note de bas de page 1 :

-

Les icônes sont des « signes motivés par ressemblance » avec leur objet – dans l’exemple choisi, l’objet est le vêtement ; les index sont des « signes ayant pour fonction d’attirer l’attention sur un objet déterminé » (Klinkenberg 1996 : 148 et 160).

1.2. Seconde remarque préliminaire, les formes et les modèles ne sont pas réservés à la connaissance, si l’on entend délimiter par là un champ autonome (relativement autonome) de pratiques comprenant, pour l’essentiel, l’enseignement institutionnalisé, la littérature dite « savante » et la communication scientifique et technique. Les formes et modèles recouvrent des fonctions de catégorisation et d’abstraction assurément cognitives mais interviennent dans n’importe quel aspect de la vie sociale. Qu’on songe par exemple aux formes vestimentaires ou aux modèles de vêtements ; ces formes-là assument un savoir-faire associé aux vêtements, tandis que les modèles les dotent d’une valeur d’usage (un « pouvoir-être ») dans la vie sociale. En quoi par ailleurs ils représentent des vêtements et s’en distinguent par ce mode d’existence relève à bon droit de l’analyse sémiotique – on pourrait ainsi, en suivant Klinkenberg, qualifier d’icônes les formes vestimentaires dans les patrons de couture, d’index les modèles affichés aux devantures des boutiques ou portés par les mannequins lors des défilés de mode1.

1.3. Ces deux préambules donnent à la question des formes des théories sémiotiques un cadre d’approche spécifique. Les formes des théories ne seront pas tenues pour étrangères aux fonctions que remplissent les théories. Chercher à rendre compte de ces formes, comme elles donnent à différencier les théories entre elles, est une manière de rendre compte des théories elles-mêmes. Autrement dit, les formes et modèles ne désignent pas autre chose, dans la connaissance au sens restreint, que des conceptions théoriques.

Est-ce donc à une théorie des théories sémiotiques qu’il faille se préparer ? Ce serait bien une telle position surplombante qu’endosserait une épistémologie rationaliste. Le motif en est que l’épistémologie traite les théories comme des hypothèses, et se donne elle-même à entendre comme une hypothèse rationnelle. Des couples conceptuels tels que réaliste vs idéaliste, inductif vs déductif, empirique vs normatif, par exemple, servent l’investigation épistémologique en ce sens. Ces couples sont relatifs à des types de contrôle qu’exercent les catégorisations au sein des théories.

- Note de bas de page 2 :

-

Pour une conception élargie de l’épistémologie, qu’on nous permette de renvoyer à l’Introduction de Badir (2022 : 7-48).

L’approche sémiotique qui est la nôtre se portera quant à elle sur des représentations. Les théories pourront donc être analysées d’un point de vue sémiotique en tant que représentations. Ce que peut signifier « espace de représentation » et « temps de représentation » dans les théories intéresse au premier chef une approche sémiotique attelée à l’analyse des formes et modèles des théories sémiotiques. Cette approche mérite bien, en sus, la qualification d’épistémologique, dès lors qu’elle prend les théories pour objets d’analyse2. Cependant, comme les outils d’analyse qu’elle emploie valent pour d’autres objets que les théories (sémiotiques comme non sémiotiques), la position de cette approche à l’égard de ces théories demeure indéterminée ; elle pourrait très bien dépendre elle-même d’une théorie sémiotique et produire de ce fait un exercice de réflexivité critique, au lieu d’imposer un regard externe, comme il caractérise en revanche les épistémologies philosophiques surplombantes.

2. Caractérisations formelles selon l’espace et le temps de représentation

2.1. À plusieurs reprises, l’analyse sémiotique des représentations a conduit à des typologies où l’espace et le temps servent de critères de classification.

Jean-Marie Klinkenberg (1996 : 118) a pu différencier des types de codes selon que leur organisation syntagmatique corresponde à une toposyntaxe ou à une chronosyntaxe. L’organisation syntagmatique suppose ainsi soit un espace soit un temps propre à chaque code considéré.

Les classifications où les critères dépendent du seul espace de représentation sont nombreuses. La plus poussée est sans doute celle que les sémioticiens ont produite à partir de la théorie mathématique de René Thom, grâce à la médiation qu’en a proposée Jean Petitot vers l’épistémologie. Les formes et modèles (ou « morphologies ») se rapportent toutes à un espace de représentation « physico-chimique, sémantique ou abstrait » (Petitot 1985 : 77). Les recherches contemporaines autour des diagrammes sont également une manière de faire dépendre d’un espace de représentation la typologie des formes ; la géométrisation diagrammatique est propice en effet à la transposition de formes spatiales vers des formes conceptuelles. Umberto Eco (2003) avait esquissé une telle typologie en proposant une distinction entre l’arbre et le labyrinthe, esquisse largement compensée par la richesse des illustrations qu’il en a données au sein des théories et de leurs modèles conceptuels.

- Note de bas de page 3 :

-

On pense ici en particulier à Coquet ([1993] 1997 : 83-84).

Les classifications reposant uniquement sur le temps de la représentation sont sans doute plus rares, et moins riches. Mentionnons néanmoins celle qu’Émile Benveniste (1959) avait proposée au sujet de « systèmes énonciatifs », faisant le départ entre histoire et discours : à l’histoire correspondraient les temps de l’aoriste, de l’imparfait et du plus-que-parfait ; au discours, les temps du présent, du futur et de l’imparfait (ce dernier étant commun aux deux systèmes). Des travaux sémiotiques ont cherché à employer cette distinction en vue de répondre de problèmes épistémiques3. Roland Barthes ([1970] 2002 : 581-582) rappelait pour sa part qu’Aristote dans la Rhétorique répertorie trois genres discursifs en les différenciant notamment selon le temps : passé pour le judiciaire, présent pour l’épidictique, futur pour le délibératif.

Ces classifications spatiales et/ou temporelles concernent les discours en général mais sont applicables aux théories dans la mesure où celles-ci se manifestent de manière discursive (on y reviendra au § 3.1). Les formes du canon et de l’organon évoquées par les directeurs du présent numéro des Actes sémiotiques sont susceptibles de classer les théories selon le temps et/ou l’espace de la représentation, soit qu’en appliquant le distinguo avancé par Klinkenberg on tienne le canon pour un modèle chronosyntaxique (« linéaire » ou « unidimensionnel ») et l’organon pour un modèle toposyntaxique (« tabulaire » ou « pluridimensionnel »), soit que tous deux dépendent d’une caractérisation temporelle – hypothèse que la suite de cet essai pourra étayer.

- Note de bas de page 4 :

-

Ou du moins sont-elles censées le faire, pourvu qu’elles s’accordent sur un principe d’empirisme inhérent, selon Hjelmslev, à toute théorie scientifique.

2.2. On pourrait donc parler de caractérisations spatiales, de caractérisations temporelles et de caractérisations spatiotemporelles des théories. Dans le cadre d’une épistémologie rationaliste, ces caractérisations seraient chacune sous-tendues par une hypothèse théorique portant sur les théories prises en objet. Dans l’approche sémiotique, en revanche, les caractérisations répondent simplement à une exigence de différenciation que les théories elles-mêmes adoptent4.

Le localisme offre un beau cas d’étude à partir duquel se marque la divergence de ces approches. Défini avec sagacité par Jean-Michel Fortis, le localisme désigne « l’hypothèse selon laquelle l’expression des relations spatiales permet la lexicalisation de fonctions linguistiques qui dépassent le champ de la spatialité, et en particulier, s’agissant du XIXe siècle, qu’elle est au fondement des relations casuelles » (Fortis 2014 : 105). Le caractère hypothétique du localisme en tant que théorie ne peut raisonnablement être attribué à ce qu’il « permet » de faire (à savoir qu’il apporte un moyen particulier de description pour un objet donné) mais bien, comme le souligne la fin de la définition, en ce qu’il tient lieu d’explication, fixant la description sémantique des cas linguistiques autour d’une signification spatiale qui en serait le « fondement ».

On se rappelle que Louis Hjelmslev, dans sa Catégorie des cas, a repris cette hypothèse théorique. Mais il s’en est servi pour d’autres finalités épistémiques. D’une part, et c’est le plus simple, il en a fait un moyen de caractérisation des théories linguistiques de ses prédécesseurs, en les différenciant de théories dites « antilocalistes » et d’autres encore dites « semi-localistes ». Dans les théories antilocalistes les cas sont définis par des fonctions liées à la notion de causalité (cause et effet) ; les théories semi-localistes admettent quant à elles deux types de cas en appliquant à chaque ensemble un modèle descriptif spécifique, gouverné soit par le champ sémantique de la spatialité (cas dits « topiques », tels, en grec, l’ablatif et l’instrumental) soit par la notion de causalité (cas dits « logiques », tels l’accusatif et le génitif) (Hjelmslev 1935 : 56). Pourvu que la causalité suppose un temps de représentation, la typologie des théories de cas par Hjelmslev peut être vue comme une typologie avant la lettre d’analyse sémiotique des représentations théoriques selon l’espace et le temps.

2.3. D’autre part, Hjelmslev a conduit l’hypothèse localiste au-delà du préjugé épistémologique qui l’avait fait naître. La caractérisation spatiale n’octroie pas seulement, selon Hjelmslev, un sens à une forme linguistique, ainsi que ses prédécesseurs la concevaient ; elle-même est une forme de contenu et ne peut dès lors trouver de fonction qu’au sein d’un système linguistique. Jean Petitot l’avait noté avant nous : « La procédure de Hjelmslev consiste à traiter cette catégorie [la catégorie des cas] comme un espace sémantique et à lui appliquer les principes de l’analyse structurale (catégorisation d’un champ par un système d’écarts différentiels). Elle reconduit à une sémiotique de l’espace la conception spatiale qu’elle pose comme fondatrice » (Petitot 1985 : 198 ; italiques de l’auteur). Petitot y voit un défaut (un « paralogisme ») dans la mesure où cette analyse « s’interdit a priori toute compréhension des relations casuelles » (ibid.). À nos yeux (de sémioticien), la procédure hjelmslévienne a l’avantage de conférer un espace de représentation à son analyse, laquelle ne flotte plus dès lors dans l’éther essentialisant des idées.

- Note de bas de page 5 :

-

L’analyse des cas du grec et du latin est reprise à F. Wüllner, auteur d’une théorie des cas « fort bien fondée et d’une très grande importance » (Hjelmslev 1935 : 36).

La question épistémologique qu’implique en effet l’attribution de descriptions spatiales à des formes de contenu déliées a priori du champ sémantique de la spatialité consiste à déterminer le type de connexion sémantique entre ces champs. La présomption la moins engageante est celle d’une connexion métaphorique : les significations spatiales ne seraient qu’une manière de « faire voir » des notions abstraites. Le localisme a opéré face à ce postulat un renversement radical ; les notions abstraites sont telles, « abstraites », précisément à cause de l’oubli de leurs significations spatiales profondes (de leurs « intuitions spatiales »), oubli que des connexions métaphoriques ou synecdochiques permettent de rétablir. L’approche structurale de Hjelmslev renonce, quant à elle, à toute détermination originaire. L’analogie proportionnelle, que l’analyse linguistique s’emploie à justifier, suffit à établir une connexion entre des significations spatiales et des notions non spatiales. Le gain épistémique ne réside plus alors en une sémantisation particulière mais bien dans l’effet de différenciation qu’elle permet sur un champ sémantique plus difficile à structurer. Il ne s’agit pas de déclarer, par exemple, que le sens du génitif, en grec comme en latin, réside dans l’éloignement, tandis que le sens de l’accusatif réside dans le rapprochement ; mais on admet désormais, quand même l’analyse linguistique donne parfois seulement au génitif le sens d’un éloignement et à l’accusatif le sens d’un rapprochement, que dans tous leurs usages le génitif et l’accusatif sont entre eux dans le même rapport que l’éloignement et le rapprochement, à savoir des opposés (Hjelmslev 1935 : 38)5.

3. Le discours de la théorie

3.1. Tenir la théorie pour un discours revient, d’une part, à lui attribuer un pouvoir d’homogénéisation (un discours), d’autre part à inscrire ce pouvoir dans le cadre de caractérisations sémiotiques (un discours). En termes hjelmsléviens : la théorie est la forme d’une manifestation. De fait, il paraît peu vraisemblable que l’homogénéisation que suppose la notion de théorie puisse relever d’autre chose que des puissances du discours. On ne saurait, en tout cas, la faire dépendre d’une pratique sociale. Sans doute la théorie se produit-elle, pour l’essentiel, dans les pratiques dites « académiques » ou « savantes » (lesquelles sont déterminables par un statut social) ; pour autant elle ne les spécifie pas, puisque le savoir académique développe des discours qu’il n’est pas d’usage de qualifier de théoriques – mais bien d’historiques, analytiques, didactiques, appliqués, de travaux pratiques, etc. Même si, par convention, on s’accordait à étendre la théorie au discours savant dans son ensemble, il paraîtrait peu adéquat de rendre compte du rôle qu’endosse le savant dans la vie sociale par une activité de « théorie » (les activités d’enseignement et de recherche sont, dans le monde contemporain, bien plus appropriées à rendre compte de ce rôle). On admettra ainsi que la théorie est elle-même une représentation discursive dotée d’un pouvoir d’homogénéisation.

- Note de bas de page 6 :

-

Pour une discussion, voir Lttr13 2019 : 192-201.

3.2. La narrativité, comme le concept en a été élaboré par la sémiotique narrative, possède, quant à elle, le pouvoir d’organiser le discours. L’hypothèse que son application puisse s’étendre à toute représentation discursive n’a pas été confortée par les travaux d’analyse. Les auteurs, tous formés à la sémiotique narrative, qui ont contribué à l’ouvrage dirigé par Algirdas Greimas et Éric Landowski (1979), Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales, n’ont pu que constater la résistance que les discours savants, en particulier, opposaient à l’application de la narrativité6.

- Note de bas de page 7 :

-

« Si le passage du récit à la narration permet à la philosophie de se réfléchir en elle-même et d’y gagner sa réflexivité caractéristique, il reste à interroger le statut narratif des concepts. La dialectique dispose et met en scène des personnages comme la Vérité, l’Esprit, la Nécessité, l’Opinion droite, etc., mais leurs interactions peuvent-elles se regrouper en séquences stéréotypées comme des fonctions narratives ? Quels sont leurs modes de récursion et d’enchâssement ? Les réponses à ces questions ouvertes varient sans doute selon les époques et les écoles » (Rastier 2005 : § 4).

- Note de bas de page 8 :

-

Une dialectique, au sens où l’emploie ici Rastier, est une structure d’articulation des états et des processus manifestés dans un texte. Cette structure peut être élevée au niveau de généralité où elle correspond à la pratique régularisée d’un discours.

François Rastier a repris le pari de cette application dans une étude, qu’il qualifie d’exploratoire, dédiée au discours théorique. Aux textes philosophiques il est envisagé d’imputer une narrativité « abstraite », par quoi il convient d’entendre que les actants ne sont pas humains, ni même anthropomorphes, mais désignent des concepts. Comme le reconnaît toutefois à demi-mot l’auteur, il reste quelque peu hasardeux, en l’état de l’art, de tenir pour narratif le principe d’organisation discursive des concepts philosophiques7. Rastier avait d’ailleurs proposé, un peu plus haut dans le même article, une caractérisation de différents discours selon laquelle une dialectique narrative définit le discours romanesque tandis que le discours philosophique et le discours scientifique se caractérisent, eux, par une dialectique argumentative8. La contradiction apparente entre les deux propositions, où le philosophique se voit caractérisé tantôt par le narratif (« abstrait ») tantôt par l’argumentatif, soulève deux questions : celle du commun dénominateur entre le narratif et l’argumentatif ; et celle de la fonction que l’on fait jouer à leur différenciation.

À la recherche d’un commun dénominateur, Rastier avance cette réponse : le narratif et l’argumentatif sont des structures dialectiques. De telles structures organisent le plan du contenu du discours, à un niveau de la syntaxe que la sémiotique narrative tient pour profond. La variété de leur application entraîne la diversité des différenciations qu’elles permettent, par exemple au sein du discours théorique ou entre le discours théorique et d’autres discours – c’est là en somme ce qui leur donne droit au titre de structures. Pour le dire autrement, de telles structures dialectiques ne dépendent pas seulement de l’analyse des manifestations discursives (quoiqu’elles soient adéquates à en répondre) mais encore d’une exigence a priori de différenciation (leur fonction d’organisation les élève au rang de formes).

3.3. Toujours dans le même article, Rastier avance encore une autre caractérisation typologique au bénéfice des discours théoriques. Cette caractérisation-là vise un principe d’organisation pour des « univers sémantiques », actualisés par tout texte, mais différenciables selon le type de discours dont le texte procède. Les textes littéraires favorisent les connexions métaphoriques entre isotopies, en quoi le principe d’organisation qu’ils observent est tabulaire. En revanche, les textes philosophiques sollicitent des rapports hiérarchisés entre les acteurs conceptuels, de sorte que le principe d’organisation de leur univers sémantique est arborescent. Quant aux textes scientifiques, — lesquels, à l’instar des textes philosophiques, font partie, selon Rastier (1995 : § 6.2), du discours théorique, — ils favorisent des connexions multiples et saturées, d’où un principe d’organisation sémantique réticulaire. Tableau, arbre, réseau : comme chez Eco, cette typologie de modèles d’organisation suppose pour les univers sémantiques un espace de représentation.

On voit bien ici comment se joue la dynamique conceptuelle entre forme manifestée et forme manifestante. L’analyse des textes révèle la forme manifestée à travers les types de rapports sémantiques qu’un parcours interprétatif établit entre les unités sémantiques d’un texte. Mais seule la déduction faite sur l’espace de représentation permet de dégager, face à l’infinie variété des manifestations de rapports, trois modèles formels susceptibles d’organiser cette variété et d’y différencier des types d’univers sémantiques.

3.4. Une question analogue peut être reportée sur les structures dialectiques. Qu’est-ce donc qui les érige en modèles ? La proposition que va développer le présent article est que les structurales dialectiques méritent d’être différenciées selon le temps de représentation. Plusieurs organisations du temps coexistent dans les discours ; ces organisations informent les organisations syntaxiques profondes que constituent les structures dialectiques. Une telle proposition prolonge celle de Rastier (présentée en 3.2) en déployant en amont les critères de la différenciation que ces structures opèrent et en ancrant ces critères dans une analyse du temps.

- Note de bas de page 9 :

-

Mentionnons néanmoins à ce sujet un ouvrage dirigé par Bertrand et Fontanille (dir. 2006), en observant que les articles qui composent cet ouvrage ont envisagé principalement les aspectualisations données aux procès dans le temps, sans se risquer à questionner la conception même du temps.

Avouons d’emblée que l’étude à laquelle on a cherché dans les paragraphes ci-dessus à préparer le lecteur est exploratoire, car une sémiotique véritable du temps reste à faire9. Au moins sommes-nous à même d’en indiquer le parcours : on commencera par proposer une analyse syntaxique du temps (§ 4) ; on dégagera ensuite, à partir de cette analyse, quatre conceptions syntaxiques du temps, en veillant à établir des correspondances entre celles-ci et les formes de temporalité issues de la tradition savante (principalement philosophique) (§ 5) ; enfin, ces conceptions syntaxiques seront converties en modèles discursifs (c’est-à-dire en, non pas deux comme chez Rastier, mais quatre structures dialectiques) pour le discours de la théorie (§ 6).

4. Réflexions analytiques sur le temps (Pour une sémiotique du temps)

4.1. Alors que l’existence de différents types d’espaces est consensuellement admise, en fonction du nombre des dimensions qui les définissent (la ligne : espace unidimensionnel ; le plan : espace bidimensionnel ; le volume : espace tridimensionnel), la possibilité de différencier des types de temps reste sujette à débat. Pour Jean Chesneaux (2004 : 109), les « cultures du temps », aussi différenciées qu’elles soient, convergent vers une catégorie universelle du temps. Cette catégorie consiste en l’articulation entre un passé, un présent et un futur. Admettons de prendre cette articulation pour départ d’une analyse du temps, quitte à remettre en cause, comme nous le ferons ultérieurement (§ 5.1), le postulat suivant lequel elle suffirait à établir une catégorie universelle.

On pourrait évidemment objecter, comme doit le faire tout sémioticien et toute sémioticienne, que cette articulation n’est pas de trois concepts (ou de trois signifiés), dans la mesure où chaque langue a latitude de pourvoir chacun d’eux d’usages sémantiques spécifiques, sans parfaite coïncidence avec la distribution de leurs usages dans les autres langues. L’articulation n’en reste pas moins conceptuelle (ou relative au plan de contenu). Les expressions passé, présent, futur permettent non seulement de l’entendre, mais encore de la caractériser comme articulation conceptuelle triadique. Bien sûr, on pourrait encore objecter que la triade ne se vérifie pas en toutes langues ou dans toutes les cultures. Elle paraît, en fait, tout de même très largement partagée. Convenons, par précaution, que l’articulation triadique peut servir de point de départ pour l’analyse en tant qu’elle assure une articulation minimale, tout en laissant ouverte la possibilité d’articulation du temps par un plus grand nombre d’expressions.

4.2. On poursuivra l’analyse en fonction d’un commentaire sur des diagrammes. Les diagrammes sont bien faits pour rendre compte d’une articulation conceptuelle minimale et donnent à interpréter les transformations qu’ils sont capables de subir comme des additions et soustractions de composantes définitionnelles de leur objet.

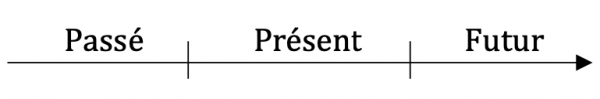

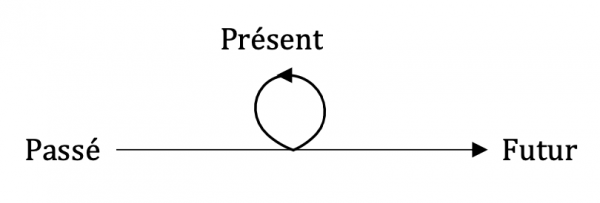

L’articulation du passé, du présent et du futur peut se donner à voir selon le diagramme suivant :

Fig. 1. Articulation conceptuelle triadique du passé, du présent et du futur

Un défaut semble toutefois apparent. Une telle articulation est insuffisante à représenter le temps car les éléments d’une articulation sont interchangeables. Une représentation adéquate du temps se doit de montrer le caractère ordonné du passé, du présent et du futur. Il ne s’agit plus dès lors d’une articulation (paradigmatique) mais bien d’une combinaison (syntagmatique). La base à partir de laquelle se conçoit le temps est ainsi celle d’une organisation conceptuelle, telle que peut la représenter une ligne vectorisée.

Fig. 2. Organisation conceptuelle triadique du temps

Telle est bien la manière dont on représente ordinairement la « ligne du temps », selon laquelle le passé, le présent et le futur sont non interchangeables et le temps lui-même, irréversible.

Cette représentation opère-t-elle nécessairement un gauchissement du concept de temps en lui faisant correspondre un espace de représentation ? Il serait hasardeux de le soutenir, dès lors que l’espace diagrammatique et le temps peuvent comporter des traits sémantiques communs. L’analyse de cette représentation s’impose donc.

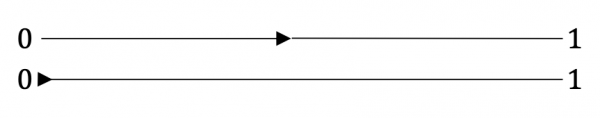

4.3. Le concept de temps est ainsi défini, à travers sa représentation diagrammatique ordinaire, par deux composantes : un ordre et des éléments à baliser sur cet ordre. Qu’est-ce qu’un ordre ? La logique mathématique définit le concept d’ordre, plus précisément le concept de relation d’ordre tel qu’il implique le concept de structure d’ordre, comme une relation binaire caractérisable par trois propriétés : la réflexivité, l’antisymétrie et la transitivité. Un ordre strict n’est pas réflexif. Il y suffit deux symboles et un opérateur : x < y. Convenons, dans le diagramme suivant, de remplacer les symboles x et y par 0 et 1 (pour un motif qui apparaîtra bientôt) et l’opérateur < par une ligne vectorisée.

Fig. 3. La ligne du temps

Il n’y a sans doute pas de façon plus simple de représenter la ligne du temps, indépendamment de l’organisation selon laquelle le passé, le présent et le futur sont disposés. On pourrait imaginer de se passer des symboles 0 et 1 mais cela n’ôterait pas de la ligne vectorisée ses trois points remarquables : le début de la ligne, la fin de la ligne et, distinctement de cette fin, la pointe de flèche qui la vectorise. 0 et 1 ne font ainsi qu’exprimer les points remarquables, sémantiquement interprétables, du début et de la fin de la ligne. L’observation de l’existence de trois points remarquables donne à comprendre que seule la convention fait coïncider la fin de ligne avec la pointe de la flèche. La ligne du temps serait tout aussi valablement représentée par les deux diagrammes suivants :

Fig. 4 et 5. Autres représentations de la ligne du temps

Naturellement, du point de vue logique, ces représentations sont parfaitement interchangeables, tout comme il est indifférent de lire x < y selon la proposition française « x est inférieur à y » ou selon cette autre proposition, « y est supérieur à x ». Mais, d’un point de vue discursif, il n’en est pas nécessairement de même. Il ne revient pas nécessairement au même de dire que x précède y, ou que y suit x, ou encore qu’il existe un ordre entre x et y. En particulier, quant à l’irréversibilité du temps, il ne revient pas au même de dire qu’elle est signifiée par l’existence d’une borne initiale (ce « 0 » que nous avons substitué, dans les diagrammes ci-dessus, au « x » du langage logique, combiné avec la pointe de flèche, comme en Fig. 5), ou qu’elle est signifiée par l’existence d’une borne finale (symbolisée par « 1 » combiné avec la pointe de flèche, comme en Fig. 3), ou encore que sa signification doit être trouvée dans l’existence d’un milieu orienté (Fig. 4).

En superposant tour à tour l’articulation conceptuelle du temps (Fig. 1) avec l’une des trois représentations de la ligne du temps (Fig. 3, 4 et 5), il est en outre envisageable de donner à entendre trois interprétations du temps : le temps, c’est le passé ; le temps, c’est le présent ; le temps, c’est le futur. Ce ne sont pas ces interprétations que nous sommes enclin à proposer comme des structures dialectiques du temps. Observons néanmoins qu’elles trouveraient aisément à s’actualiser dans le discours ; pour donner un exemple à chacune, en employant à chaque fois le temps verbal de l’indicatif présent : C’est comme au bon temps (temps = « passé »), Prends ton temps (temps = « présent »), On a tout le temps (temps = « futur »).

Quelle leçon tirer de ces manipulations diagrammatiques et de leur interprétation ? L’irréversibilité du temps résulte, telle une propriété, de l’ordre selon lequel est organisé un ensemble de concepts, tout de même que l’antisymétrie est une propriété de l’ordre strict ((x < y et y < x) ⇒ x = y). Mais, dans les diagrammes, cette propriété d’irréversibilité se fait autonome (autonomie symbolisée par une pointe de flèche), de sorte qu’elle devient susceptible d’être appliquée, tendanciellement, à chacun des concepts inhérents à la définition du temps, quoiqu’assurément seul le diagramme dans son ensemble, quelle qu’en soit la figure (3, 4 ou 5), soit à même de représenter la ligne du temps.

- Note de bas de page 10 :

-

Une note (note 1, p. 107) avait suggéré des mots substituables à moment : instance, dimension, ek-stase (Heidegger), que l’historien considère comme tout aussi imprécis.

4.4. Passons à un autre point à examiner, en revenant à l’articulation du passé, du présent et du futur (Fig. 1). Cette articulation vise les concepts de passé, présent et futur et non leurs objets. En effet, s’il est a priori admissible de donner à ces concepts une représentation diagrammatique commune, à savoir un segment de ligne de même longueur, en revanche, quant aux objets qu’ils ordonnent dans le temps, il ne va pas de soi qu’ils possèdent la même « durée », ainsi que le laisse à penser la Fig. 2. Chesneaux évoque, avec des guillemets, trois « moments » du temps, mais il concède que le moment du présent diffère en qualité des moments du passé comme du futur : « L’unité foncière entre nos trois termes ne doit pourtant pas cacher la singularité du présent, […] point de transit du futur au passé » (Chesneaux 2004 : 108)10.

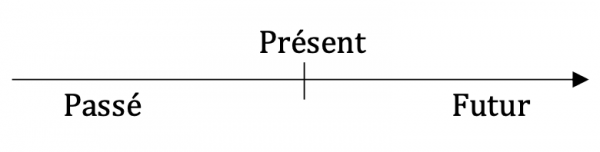

Une représentation commune d’une ligne du temps organisant le passé, le présent et le futur ferait en effet du présent la frontière entre le passé et le futur.

Fig. 6. La ligne du temps ordonnant le passé, le présent et le futur

La difficulté liée à cette représentation est d’interpréter le rapport sémantique d’un présent considéré en tant que frontière avec l’irréversibilité du temps, comme celle-ci se manifeste dans le diagramme par la vectorisation d’une ligne allant d’un début vers une fin. En convenant, après bien des philosophes depuis Saint Augustin, que le présent est le moteur de cette dynamique vectorielle (Ricœur 1985 : 19-36), il y aurait encore deux manières de le représenter :

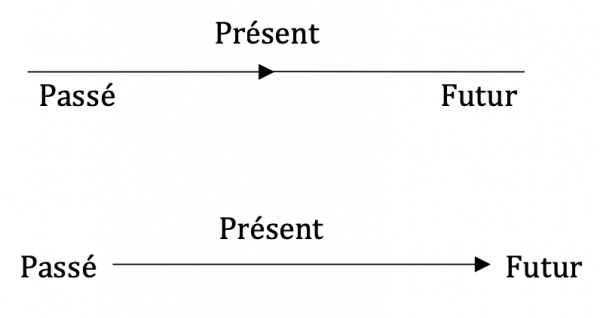

Fig. 7 et 8. Deux représentations concurrentes d’un présent vectoriel

Dans la Fig. 7, le placement de la pointe de flèche au milieu du segment est conventionnel : en tant que vecteur, il faut comprendre que le présent « se déplace », tel un curseur, sur la ligne entre le passé et le futur. Mais cette compréhension achoppe sur l’interprétation du présent comme point sans durée, car un point ne connaît pas de direction et ne peut constituer un vecteur. Si, reconsidérant cette interprétation du présent, on lui accorde une durée, alors cette durée est faite d’autre chose que du passé et/ou du futur et doit être distinguée des segments de ligne qui, en Fig. 7, les représentent. Dans la Fig. 8, le présent est ainsi ce qui transforme le futur en passé, ou ce qui conduit d’un état donné, passé, vers un autre état, futur. Ce sont alors le passé et le futur qui risquent de devenir des abstractions. Ces états, même si on leur accorde une durée, sont dénués d’orientation propre, puisque l’orientation de la durée est cela même qui est constitutif du présent.

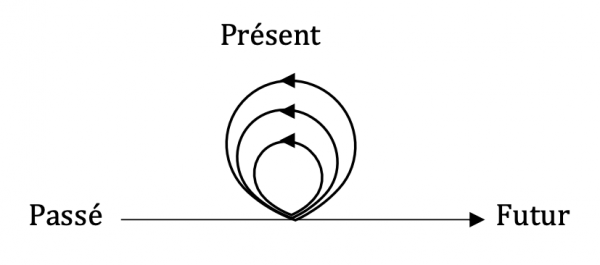

Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année ou chaque siècle qui passe est une durée de présent. Cette durée ne s’intercale pas entre la durée du passé et la durée du futur mais elle « se boucle » sur elle-même en vue de convertir le futur en passé.

Fig. 9. La boucle du présent

De la sorte, à la relation d’ordre strict se substitue une relation d’ordre, laquelle a, en sus, la propriété de réflexivité (x ≤ x).

- Note de bas de page 11 :

-

Voir L’intuition de l’instant de Gaston Bachelard, notamment ce passage : « L’expérience immédiate du temps, ce n’est pas l’expérience si fugace, si difficile, si savante, de la durée, mais bien l’expérience nonchalante de l’instant, saisi toujours comme immobile » (Bachelard 1932 : 34). Rappelons que Bachelard dans cet ouvrage conteste les thèses de Bergson sur la durée et sa conception aristotélicienne d’une « image immobile du temps mobile », laquelle ne serait pas très éloignée de notre Fig. 6.

La catégorie hiérarchisée des durées du présent pourrait aisément se représenter depuis le point-sans-durée par lesquelles ces durées se différencient des durées du passé et du futur11. Il faut toutefois observer que la hiérarchisation ne concerne que des concepts différenciateurs de durées du présent. Ces durées s’enroulent comme dans une bobine et la font enfler.

Fig. 10. Les boucles du présent

Certains de ces concepts de durées sont purement abstraits, dépendants de la mesure humaine. D’autres en revanche sont ancrés dans le vécu des êtres humains et correspondent à des phénomènes naturels, telle la rotation de la terre sur elle-même (durée d’une journée) et autour du soleil (durée d’une année), pour lesquels des variations infimes, mais réelles et indéfinies, sont observées. De tels phénomènes appuient l’interprétation d’un présent capable de se boucler sur lui-même. De la réflexivité s’ensuit la possibilité d’une réversibilité, que les phénomènes naturels, là encore, rendent plausible, tel le cycle de l’eau (évaporation, condensation, précipitation, infiltration, ruissellement, stagnation, évaporation).

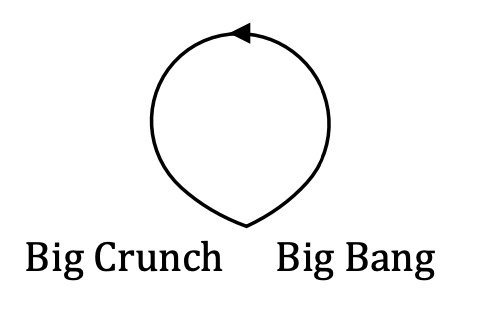

À pousser la logique de la manipulation diagrammatique jusqu’au bout, le futur rejoint le passé dans une grande boucle englobante. Les théories du Big Bang et du Big Crunch, combinées, donnent crédibilité à cette représentation du temps.

Fig. 11 : La boucle du temps

Le présent devient alors le temps englobant, temps de la présence de l’homme, soit comme individu (temps de vie), soit comme espèce (temps de l’Histoire), ou bien encore comme Raison (temps de l’univers). Cette dernière figure n’est pas foncièrement différente de la seconde manière de se représenter le présent, telle que la montre la Fig. 8 ; il suffit de la déplier de gauche à droite. La concurrence entre les deux représentations est par conséquent résorbable. Le présent devient tout le temps, quand le passé et le futur n’en sont que des éléments remarquables, borne initiale et borne finale.

4.5. Il semble dès lors que le temps ne soit plus défini par son irréversibilité. Non que celle-ci soit démentie à proprement parler, mais elle ne suffit pas à rendre compte du procès du temps considéré dans sa globalité. Pour autant, il ne s’agit pas de proposer la substitution d’un temps humain par un temps cosmique, ni même de consacrer le « divorce entre le temps de la physique et le temps de la psychologie » (Buser et Debru 2011 : 5).

- Note de bas de page 12 :

-

Proposition proche de celle de Gaston Bachelard qui, dans Dialectique de la durée, pose le rythme comme base de la conception du temps (Bachelard, 1950 : viii).

- Note de bas de page 13 :

-

Sur les puissances de la répétition, on renvoie évidemment à Deleuze (1968). La légère divergence que nous voyons entre la proposition bachelardienne et la nôtre, qui cherche à schématiser certaines réflexions contenues dans le second chapitre de Différence et répétition, réside dans le rôle que remplit la différence à l’égard de la temporalité.

La proposition que nous faisons est de considérer que la répétition est rectrice du procès du temps12. La répétition produit à la fois le même et le différent (en tant que concepts) ; elle produit à la fois du même et du différent (en tant que ce à quoi renvoient ces concepts)13. Elle est réflexive en ce qu’elle produit du même ; elle est irréversible en ce qu’elle produit du différent.

Le temps est une répétition récursive. Il est ordonné dans la mesure où l’ordre est une propriété de la répétition récursive ; chaque répétition diffère de ce qu’elle répète.

4.6. L’expression Messieurs ! répétée à plusieurs reprises au début d’une conférence (sans doute en guise de demande d’apaisement vers un auditoire) fonde à la fois, c’est-à-dire en même temps, l’identité d’un mot, dans sa forme comme dans son sens, et sa variation, par sa prononciation comme par sa signification (Saussure [1916] 1969 : 150). Des linguistes, à la suite de Saussure, ont cru pouvoir y repérer un phénomène de « micro-diachronie ». En cela ils s’aveuglent sur deux points : premièrement, sur la différence épistémologique entre l’identité en synchronie que cet exemple illustre et l’identité en diachronie ; mais aussi, deuxièmement, sur le fondement ontologique commun à l’identité synchronique et à l’identité diachronique. « Le second problème [l’identité diachronique] n’est en effet qu’un prolongement et une complication du premier [l’identité synchronique] » (Saussure [1916] 1969 : 250). La synchronie et la diachronie sont des conceptions du temps fondées toutes deux sur la répétition. Saussure aura suggéré que ces conceptions se laissent saisir au mieux dans l’analyse de la langue ; elles constituent de ce fait des conceptions linguistiques du temps.

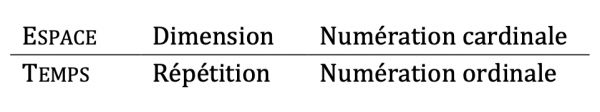

4.7. Faisant retour sur la distinction des définitions de l’espace et du temps, on reconnaîtra que l’une et l’autre notions font valoir une grandeur rectrice spécifique – la dimension pour l’espace, la répétition pour le temps –et y associent une numération, laquelle est concevable du point de vue mathématique non moins que du point de vue linguistique.

- Note de bas de page 14 :

-

L’aspectualité temporelle est l’autre face d’une analyse du temps. Il est exclu que nous l’envisagions dans ces pages, quoique son articulation au temps mériterait un examen approfondi. On se bornera ici à établir une différenciation opératoire : l’aspectualité est dédiée à la perception du temps ; la temporalité, à la conception du temps. Il a été noté (cf. supra, note 9) que c’est surtout sur cette aspectualité qu’ont porté, jusqu’à présent, les travaux sémiotiques, notamment Bertrand et Fontanille (dir. 2006) et Flores (2015).

Cette définition consacre notre analyse syntaxique du temps. La notion de temps est définie par la répétition ; une conception du temps à partir de laquelle peut se déployer sa signification, en particulier sa signification aspectuelle14, exige toutefois que soit précisé l’ordre dans lequel cette répétition est prise.

5. Typologie syntaxique et discursive des temporalités

5.1. Dans le prolongement des travaux de Chesneaux, le sociologue Claude Dubar se proposait de « “passer” de la notion de temps au singulier et sans spécification (que j’appellerais désormais temps ordinaire) aux concepts de temporalités au pluriel » (Dubar 2014), en reconnaissant d’emblée que la tâche serait difficile. Nous adhérons à ce projet. Il y a bien, à nos yeux, une relation, partant une conversion, à envisager entre une notion de temps et des concepts de temporalité. En quoi se distinguent-ils ? L’apparentement avec la notion d’espace aide à comprendre ce que peut désigner une notion de temps « sans spécification » : sans spécification de numération ordinale, la répétition ne suffit pas à donner un temps susceptible d’être perçu ; elle donne à concevoir le temps de façon abstraite. Un concept de temporalité se doit, quant à lui, de donner un temps perceptible, c’est-à-dire un temps auquel on puisse se référer comme à un existant.

À la différence de Dubar, nous ne pensons pas en revanche que cette notion abstraite de temps puisse être confondue avec le temps ordinaire. Le temps ordinaire est forcément un temps spécifié par un ordre. Il est également peu plausible qu’il y ait une seule spécification ordinale corrélable au temps ordinaire ; que le temps ordinaire soit ambivalent ne l’exempte pas de la nécessité de la spécification. Enfin, comme on a vu, l’organisation du passé, du présent et du futur ne suffit pas à faire un temps perceptible ni intelligible, car ces « moments » ne sont pas intuitionnables, n’ayant pas même de fondement commun.

On ne reconnaîtra donc pas l’existence d’une catégorie universelle de temps qu’une notion pourrait instancier dans la connaissance. Les seules catégories universelles à alléguer, comme elles prédisposent à la conception du temps, sont l’ordre et la répétition ; ce sont des catégories épistémiques (et non pas ontologiques).

5.2. Le projet de Dubar a consisté à informer les conceptions du temps par les sciences, la philosophie et les sciences humaines. Ses recherches synthétisent un grand nombre d’informations précieuses (Dubar 2008 ; 2014). L’étude sémiotique a toutefois d’autres exigences. Elle doit considérer la façon dont les temporalités, rapportables à ces conceptions scientifiques et philosophiques, s’articulent, c’est-à-dire comment elles se différencient à partir d’une base commune.

Deux voies d’analyse sont a priori envisageables. L’une consisterait, selon une approche inductive, à extraire des conceptions savantes du temps des traits sémantiques à faire tenir dans des relations d’opposition. L’analyse conduite dans la section précédente (§ 4) nous porte cependant à privilégier une approche déductive. On commencera donc par établir quatre temporalités à partir de l’analyse syntaxique du temps, avant de vérifier que la différenciation de ces temporalités peut s’appuyer sur des réflexions plus poussées – qu’il ne s’agit évidemment pas ici de discuter – que les nôtres.

- Note de bas de page 15 :

-

Il s’agit d’un énoncé forgé, mais un passage du Cours de linguistique générale l’inspire : « […] En remontant du français au latin, on se trouve bien dans la verticale ; le territoire de ces langues se trouve par hasard le même que celui où l’on parlait latin, et chacune d’elles n’est que du latin évolué » (Saussure [1916] 1969 : 298 ; nous soulignons).

- Note de bas de page 16 :

-

Se rapporte à cette forme de temporalité le temps dit « comptable » ou « mathématique ». À partir d’un point donné, est posée une première borne temporelle. La borne suivante n’est pas seconde parce qu’elle suit la première : elle est seconde en conséquence d’une durée « donnée », c’est-à-dire préalablement établie entre le point initial et la première borne. Et ainsi de suite. La compilation des durées forme ce qu’on peut appeler une déduction (voir infra, § 5.7). Cette temporalité est en effet d’ordre logique : à partir de prémisses de durée, sont déduites des durées bornées et provisoirement conclusives.

- Note de bas de page 17 :

-

À nouveau, un énoncé forgé mais inspiré par la pensée saussurienne : « Le latin est le français, c’est la même langue, seulement cette langue s’est modifiée avec le temps » (extrait d’un article résumant la première leçon de Saussure à l’université de Genève, paru sans signature dans le Journal de Genève ; cité par Alessandro Chidichimo (2009 : 268), qui y voit la main possible d’Albert Sechehaye.

Le français n’est que du latin évolué15. La temporalité que l’on voit ici à l’œuvre est fondée sur la répétition et établit pour cette répétition une borne initiale : c’est en fonction du latin qu’il est affirmé que le français en est une continuation. Autrement dit, à partir d’un point donné, ici appelé « latin », une évolution est rendue possible. L’évolution procède par sauts, c’est-à-dire qu’elle insiste sur la différence16. Le français est tenu pour une « conclusion » (ou une « dérivation ») de cette évolution mais il ne l’informe pas. Tout autre chose serait de dire, donc de penser, que Le latin est un français d’avant le français17 ; cette fois, la répétition a une borne finale qui donne sens à la temporalité ainsi conçue. Le latin, comme toutes les étapes d’« avant le français », est encore du français. On insiste cette fois sur la répétition, d’où un élément, certes remarquable mais non essentiel, est extrait. Les Fig. 5 et 3 (§ 4.3), respectivement, donnent des représentations acceptables de ces temporalités.

À ces deux premières, il est possible d’adjoindre deux autres temporalités. L’une est conçue à la fois comme borne initiale et comme borne finale, correspondant au terme complexe d’une analyse syntaxique du temps, telles qu’en donnent des approximations, insuffisantes chacune en elle-même, les Fig. 4, 9 et 11. L’autre temporalité est conçue sans bornes, ni initiale ni finale, mais comme un milieu, terme neutre de notre analyse syntaxique. Ce neutre est ambivalent, selon que l’accent porte sur l’existence d’un milieu – c’est-à-dire sur la présence, intransitivement conçue –, ce que l’on serait tenté de qualifier de « neutre positif » (voir, plus haut, Fig. 8), ou selon que l’accent est mis sur l’absence de bornes (« neutre négatif » ; Fig. 7).

- Note de bas de page 18 :

-

Voir Saussure ([1916] 1969 : 128 et, à propos de la panchronie, 134-135).

- Note de bas de page 19 :

-

« Il n’y a pas de point de vue panchronique » (id. : 135).

5.3. Cette quadripartition conceptuelle entre en correspondance avec les quatre temporalités envisagées dans le Cours de linguistique générale18. La diachronie prospective correspond à une répétition ancrée par une borne initiale d’ordonnancement. La diachronie rétrospective, en regard, coïncide avec une conception de la temporalité dont l’ordre de répétition fixe la borne finale. La synchronie, à laquelle Saussure privilégierait le terme d’idiosynchronie, correspond à une temporalité du milieu, conduisant à une analyse non pas de « tout ce qui est simultané » (p. 128) mais bien de ce qui fonde une co-présence. Ce temps présent est assagi au même, à la répétition et à la diversité du même, et ne peut donc admettre de différenciation avec d’autres langues. Enfin, la panchronie fait coexister tous les points de vue, ce qui fait douter qu’elle en ait un en propre19. Une temporalité ancrant l’ordre de sa répétition à la fois dans une borne initiale et une borne finale n’est pas autrement conçue, comme si elle était indifférente à la répétition du même, tels les sons du mot chose (šọz) considérés « en soi », c’est-à-dire comme une identité où n’interfèrerait jamais de différence. Il existe donc bien, chez Saussure, quatre conceptions linguistiques du temps

5.4. La Grèce ancienne distinguait trois conceptions du temps, chronos, aiôn et kairos. Bien des interprétations en ont été données. On se contentera ici d’indiquer que leur différenciation est interprétable selon les caractéristiques d’une analyse syntaxique du temps. Chronos, « la succession des événements », est un temps borné, de manière simple ou complexe ; l’aiôn, « l’éternité », est au contraire un temps sans limites, non borné ; quant au kairos, « l’instant opportun », il fait du temps une situation, un milieu.

5.5. Dans la pensée de Martin Heidegger, comme la rapporte Paul Ricœur (1985 : 90-144) par un commentaire de L’être et le temps dans le troisième tome de Temps et récit, les conceptions du temps sont hiérarchisées. Il nous paraît plausible d’interpréter celle qui se donne pour la plus originaire, la Zeitlichkeit, traduite en français par « Temporalité », comme celle qui pose une borne initiale : un être « en-avant-de-soi », inachevé en tant qu’il « ex-iste ». Le niveau intermédiaire de la Geschichlichkeit (l’« Historalité ») prend cette conception à rebours, en imposant une borne finale à partir de laquelle se donne ce qui advient dans le temps (à savoir, l’Histoire). Enfin, la conception supposément la plus superficielle, parce que la plus répandue, est celle de l’Innerzeitlichkeit (l’«Intra-temporalité »), « dans quoi les événements arrivent » : temps-milieu, sans borne, qui répète indéfiniment et infiniment sa présence, comme le font les aiguilles d’une horloge.

5.6. Le linguiste Laurent Gosselin a cherché à rendre compte de paradoxes sémantiques apparents en envisageant deux conceptions du temps. Un de ces paradoxes peut être illustré par les énoncés suivants :

-

J’avance notre rendez-vous. Au lieu de 9h10, venez à 9h pile.

-

J’avance de dix minutes. Au lieu d’indiquer 9h pile, ma montre indique 9h10.

L’ambivalence de la signification à attribuer à avancer dans ces deux énoncés se résout, selon lui, en raison des deux directions que peut prendre la ligne du temps, selon que celle-ci concerne le procès ou le sujet : dans l’énoncé (1), le procès « avoir rendez-vous » se déplace vers le passé ; dans l’énoncé (2) le sujet opère un mouvement vers le futur (Gosselin 2005 : 100). En termes plus philosophiques, procès et sujet déterminent, d’après Gosselin, deux « points de vue », l’un ontologique, lié au procès, l’autre phénoménologique, lié au sujet. Suivant le point de vue ontologique, « le passé est possible et l’avenir irrévocable (puisqu’un procès est possible avant d’advenir, et irrévocable ensuite) ; la disposition temporelle relative du possible et de l’irrévocable s’inverse avec le point de vue phénoménologique : l’avenir est possible et le passé irrévocable » (id. : 90). Ce commentaire cherche, comme on le devine, à maintenir l’irréversibilité comme constitutive du temps et modalise ses moments dans une « double dynamique de sens opposé » (id. : 101).

Notons qu’il est quelque peu équivoque de dire que dans l’énoncé (1) le procès se déplace vers le passé, car le procès en question ne saurait avoir lieu dans le passé. Mieux vaudrait dire qu’il se déplace du futur vers le présent. Un futur y est posé comme borne finale à partir de laquelle se conçoit l’ordre du temps. Dans l’énoncé (2), on ne voit pas bien de quel « mouvement » il peut s’agir. Plus probant est de considérer l’existence d’une borne initiale à partir de laquelle s’ordonne le temps. Enfin, la qualification de « point de vue » pour différencier ces deux temporalités n’est sans doute pas critiquable en soi ; encore faut-il voir qu’elle oblige à poser le « principe d’irréversibilité modale du temps, en deçà des distinctions entre modalités aléthiques, épistémiques, appréciatives ou déontiques » (id. : 94). Aussi préférons-nous, dans la mesure où ces points de vue ne sont pas optionnels, y voir résolument des conceptions du temps.

5.7. Messieurs ! Messieurs ! La conception linguistique du temps peut se doubler d’une conception discursive. La question ne vise plus alors l’unité linguistique du mot, mais l’unité sémantique du texte. La sémiotique narrative de Greimas et la sémantique interprétative de Rastier ont mis en avant les deux composantes discursives inhérentes à l’analyse sémantique du texte : la récurrence d’une unité sémantique dans une démarche d’analyse, l’itération différenciative (en l’occurrence, pour l’énoncé pris en exemple, une gradation d’intensités) dans un parcours d’interprétation. L’analyse du même et du différent répond ainsi de la répétition dans le discours, discours dont il a été précisé plus haut (§ 3.1) que l’unité ne peut être constituée que sur le plan de contenu.

- Note de bas de page 20 :

-

En ce compris la conception du temps relative à l’inconscient en psychanalyse. Les manifestations de l’inconscient sont discursives et c’est en fonction d’elles qu’André Green (2000) commente les observations de Freud sur l’« intemporalité de l’inconscient » dans L’interprétation des rêves. Cette prétendue « intemporalité » dénote encore à notre sens une conception du temps, puisqu’elle entre en correspondance avec un ordre non borné de la répétition.

- Note de bas de page 21 :

-

On aura compris qu’à la suite de Rastier et d’autres épistémologues du langage nous considérons les concepts comme des épiphénomènes discursifs (des cristallisations de signifiés dans le discours savant) et que la raison logique elle-même résulte de la thématisation de fonctions linguistiques et discursives.

De plus, la conception discursive du temps peut servir de soubassement aux autres conceptions en ceci que le discours est le lieu de manifestation privilégié de toute conception20 du temps (comme de tout autre objet) et qu’il sert souvent de lieu d’expérimentation, par la comparaison dont il offre le moyen, pour la définition des concepts de temporalité21.

Il est par conséquent approprié de convertir les conceptions syntaxiques du temps en conceptions plus directement discursives. Comme annoncé plus haut (§ 3.2), les structures dialectiques sont le moyen de réaliser cette conversion. Les structures dialectiques sont des modèles de répétition sémantique dans un texte et rendent compte de l’ordre spécifique qui distribue le même et le différent au sein de ces répétitions.

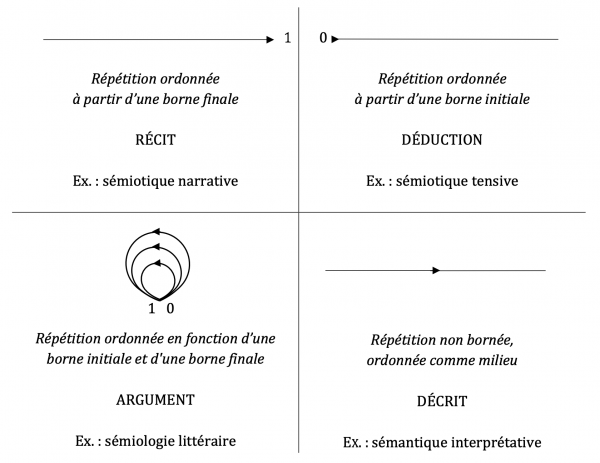

L’analyse syntaxique du temps qui a été menée dans la section précédente (§ 4) donne à postuler quatre structures dialectiques, que l’on propose de nommer comme suit : la déduction, le récit, l’argument et le décrit.

Une déduction part de rien, d’un point zéro, c’est-à-dire d’un indifférencié. Un énoncé exprimant la généralité rend compte de cet indifférencié à partir duquel sont déduits des énoncés de particularités différenciées. Une telle structure dialectique est rare. Dans le cadre de considérations sur le discours théorique, cependant, elle gagne en importance et ne peut être négligée. En dehors du discours théorique, on peut trouver une structure déductive dans des passages de l’Ancien Testament (en particulier dans le Premier livre des chroniques) : les listes des rois ont Adam pour borne initiale, à partir de laquelle se déroulent des différenciations continues de filiations. Toute généalogie est l’écriture à rebours d’une déduction.

Un récit aboutit à une situation finale, il définit ce qui advient à partir de différents scénarios possibles dans un (même) contexte donné. C’est pourquoi la narration d’un récit peut débuter in medias res : la temporalité du récit comprend toutes les choses à partir de la borne finale qu’elle pose à leur existence. En cela le récit est une manière de contrer la conception déductive du temps : le sens des êtres dans le temps n’est pas de leur origine mais de leur destinée. La musique tonale offre sans doute le parangon d’une temporalité narrative : comme le montrent les analyses de Heinrich Schenker (Meeùs 1993), la dernière mesure a autorité pour définir la tonalité globale d’une composition.

L’argument a non seulement un point de départ et un point d’arrivée mais il est lui-même l’ordre de développement qui relie ces deux points et les fait coïncider dans le temps. La démonstration mathématique est le parangon d’une temporalité argumentative. Le principe de falsification en épistémologie des sciences en relève également : toute épreuve, entendue comme répétition d’expérience, est appelée à confirmer la validité de la proposition scientifique posée au départ. La répétition argumentative insiste donc sur le même entre une borne initiale et une borne finale. Dans la vie ordinaire, la discussion est une manière de chercher à ramener le point de vue de l’autre à soi, de résoudre un conflit en établissant un accord toujours déjà présupposé, quoique cet accord n’aurait pu être rétabli sans l’ordre dans lequel sa répétition est prise.

Le décrit est une expansion discursive non bornée. Tout objet à décrire est en effet déjà un décrit d’objet par le fait qu’il est un nom, de sorte que le point de départ ne saurait être fixé. Le décrit se déploie sans connaître de finalité interne susceptible de déterminer si l’objet à décrire l’est absolument. Le décrit est ainsi une présence de discours. Par exemple, les fictions à voix multiples, depuis The Waves de Virginia Woolf et Manhattan Transfer de John Dos Passos, entretiennent un présent en expansion, explorant et développant le milieu qu’il ordonne.

6. Quatre modèles de discours théorique en sémiotique

- Note de bas de page 22 :

-

Exemple linguistique : Elle allait atteindre son but, quand tout à coup elle fut interpellée par la police. « Atteindre » est un procès d’achèvement, impliquant une borne finale, laquelle, dans cet énoncé, n’est pas instanciée, et n’est pas appelée à l’être, en raison des aspects prospectif et imperfectif exprimés par allait. Un récit laissé en suspens a été authentifié comme technique narrative par la théorie littéraire, le cliffhanger, dont l’exemple illustre est précisément celui d’un personnage accroché au bord d’une falaise à la dernière page de A Pair of Blue Eyes de Thomas Hardy.

6.1. Les structures dialectiques donnent à caractériser un procès global instancié sur la longueur d’un texte ou seulement sur l’une de ses parties. Ce procès est à la charge d’un Énonciateur qui s’en sert comme moyen d’organisation du discours. Plusieurs structures dialectiques peuvent cohabiter dans un texte. Par exemple un Énonciateur peut mettre une déduction sous la coupe d’un récit, comme c’est le cas dans l’Ancien Testament ; la déduction ne vise donc que l’organisation d’une partie de texte. Une structure dialectique doit en outre composer avec d’autres fonctions énonciatives, aspectuelles ou modales, qui, elles aussi, déterminent les procès, notamment des procès globaux. Par exemple, un récit peut, en raison d’une perspective aspectuelle donnée, ne pas être conduit jusqu’à sa borne finale22 ; ou un argument peut être modalisé par une incapacité (« ne pas pouvoir »), qui plus est assumée (« savoir ne pas pouvoir »), laissant le discours à l’état de fragment. Les variétés d’instanciation des structures dialectiques sont ainsi, sinon illimitées, en tout cas très grandes. La déduction, le récit, l’argument et le décrit ne sont que des modèles donnant à interpréter le discours selon leur organisation temporelle spécifique.

6.2. Avant d’évoquer un exemple pour chacun de ces modèles parmi les théories sémiotiques, on voudrait reprendre la question (effleurée en § 5.6) de l’affinité générale que la temporalité entretient avec la théorie. Convenons, pour ne pas avoir à mener une discussion sur la polysémie (inévitable) de la notion de théorie, que la théorie connaît deux versants, l’un tourné vers les objets de connaissance, l’autre tourné vers la pratique (notamment discursive) de la connaissance, et que dans ce second versant elle gagne à être confondue avec la méthode. Dans chacun de ces aspects, il est permis de voir un lien nécessaire entre théorie et temporalité.

Il semble évident, d’une part, que la méthode règle l’ordonnancement de la pratique épistémique. Lorsque cette pratique épistémique est instanciée dans un texte, son ordonnancement devient une propriété du discours. L’ordonnancement discursif ne saurait par conséquent être ramené à une logique transcendantale. Le temps est définitoire de toute pratique, et la méthode de la pratique épistémique est ce qui fonde l’organisation du discours (y compris, à notre avis, l’ordre du discours formalisé de la logique).

- Note de bas de page 23 :

-

En témoigne la présentation que fait Philippe Touchet de la conception de la théorie défendue par Ferdinand Alquié : « L’auteur d’une théorie postule la conformité de l’ordre de ses principes rationnels avec l’ordre des choses dans l’objet. Un système d’objet est donc la façon dont la raison s’objective elle-même à même l’objet, en faisant abstraction de toutes ses déterminations contingentes » (Touchet 2018 : 13).

D’autre part, la théorie vise l’ordre des objets à connaître23. Certes, cet ordre est susceptible d’être « objectivé », « réifié » dans l’espace, par exemple sous la forme d’un ensemble hiérarchisé. Il paraît toutefois légitime de postuler qu’une « toposyntaxe » est elle-même tributaire du principe de répétition. On se demande, somme toute, si la spatialisation de l’ordre n’est pas simplement due à la méconnaissance de l’existence de différentes temporalités capables de soutenir la notion d’ordre.

6.3. Ces motifs d’association de la théorie avec la temporalité prennent un tour particulièrement favorable au regard des discours théoriques de la sémiotique.

D’une part, les théories sémiotiques admettent au cœur de leur pratique de raisonnement un principe de différenciation. Leurs schèmes de conceptualisation sont basés sur une répétition convertissant le même en différent, et vice versa.

D’autre part, le discours sémiotique propose, dans une large mesure, un développement théorique en vue de l’application ; la théorie sémiotique est, pour reprendre un mot de Louis Hébert (2018 : 8), applicable, en quoi elle se distingue à la fois du discours spéculatif (celui de la philosophie, principalement) et des discours scientifiques où théorie et applications sont répartis en deux pratiques épistémiques nettement distinctes. Le discours sémiotique, comme nous le concevons (Badir 2022 : 240-249), est un discours de connaissance (description, analyse, interprétation, découverte, etc.) prenant appui sur un objet en guise de prétexte pour le développement d’une théorie. Autrement dit, la sémiotique prend régulièrement pour objet de connaissance la connaissance elle-même en tant que pratique. Or, ainsi qu’on vient de le préciser, ce qui fait sens dans la connaissance prise en objet d’analyse consiste dans les différenciations qu’elle met et remet sans cesse en œuvre.

6.4. L’hypothèse à laquelle conduit notre étude est donc que les discours théoriques en sémiotique se laissent modéliser selon leurs structures dialectiques. Ces discours sont déductifs, narratifs, argumentatifs ou descriptifs, de sorte que le modèle théorique qui s’en dégage soit celui d’une déduction, d’un récit, d’un argument ou d’un décrit. On proposera, pour finir, un exemple représentatif de chacun de ces modèles.

- Note de bas de page 24 :

-

« La tensivité n’est rien d’autre que la relation de l’intensité et de l’extensité » (Zilberberg 2006 : 237 ; nous soulignons).

Déduction. — La sémiotique tensive développée par Claude Zilberberg offre un cas remarquable d’une déduction sémiotique. Un point de départ y décide de toutes les articulations subséquentes de concepts. Le concept de tensivité, qui est ce point de départ, est sémantiquement vide24, indéfinissable, quoique ce soit à partir de lui que se définissent l’intensité et l’extensité et, par la poursuite de l’analyse, toutes les valences et valeurs inhérentes à celles-ci.

Un texte théorique peut transiger avec la temporalité de la déduction. Dans Éléments de grammaire tensive, le schéma de la tensivité n’apparaît qu’à la page 55. Un point de départ demande à être préparé et le texte peut donner à le découvrir : « Si les théories progressent, c’est souvent à reculons : elles s’avancent à pas lents vers leurs prémisses […]. La sémiotique n’a pas procédé autrement » (Zilberberg 2006 : 54). Aussi arrive-t-il que l’analyse syntagmatique du discours théorique, en tant que plan de contenu, ne coïncide pas exactement avec l’analyse syntagmatique de son expression textuelle, en particulier quant à la question, particulièrement risquée, du commencement.

En outre la sémiotique tensive n’a pas de borne finale. Les analyses de textes qu’a produites Zilberberg déconcertent parfois le lecteur, la lectrice, par leur finalité. Dans Cheminements du poème (2010), les interprétations n’attribuent pas aux poèmes de Baudelaire, Valéry ou Jouve un sens général, elles ne cherchent pas à ressaisir dans une idée ou dans un schéma un parcours global de lecture, mais insistent sur les particularités sémantiques de quelques passages, développent des rapports avec des notions esthétiques et paraissent ainsi pouvoir être indéfiniment poursuivies.

- Note de bas de page 25 :

-

La théorie sémiotique a une « forme générative » (Greimas et Courtés 1979 : 346). Elle est projective et s’oppose radicalement à l’approche génétique (id. : 161). Plus généralement, la démarche déductive préside à la construction de toute théorie (id. : 85).

Récit. — Il semble que la définition du récit comme temporalité conçue depuis une borne finale entre en contradiction avec la théorie sémiotique qui considère le récit comme passage d’un état initial à un état final. Qui plus est, en proposant la sémiotique narrative de Greimas comme exemple de théorie sémiotique conduite selon le modèle narratif, irions-nous à contresens de ce que l’auteur en dit lui-même25 ? En réalité, il n’y aurait là que l’éventualité d’un malentendu. Une hiérarchie ne peut connaître qu’une borne, c’est-à-dire un point unique à partir duquel elle s’établit : arbre ou pyramide, c’est le seul choix qui est laissé à un ordre hiérarchique. Or, dans la sémiotique narrative, l’analyse du récit suppose bien une structure dialectique hiérarchisée – par exemple, il y a des procès et des personnages principaux, et d’autres secondaires, permettant de définir un axe autour duquel se déroule des niveaux hiérarchiques. Le projet théorique de la sémiotique narrative reflète cette structure essentiellement hiérarchisée. Il ne reste donc qu’à déterminer ce qui, de la borne initiale ou de la borne finale, décide de l’ordre d’une telle structure.

La narrativité n’est pas un concept sémantiquement vide comme l’est la tensivité ; elle résume au contraire le parcours théorique, comme est amené bien souvent à le faire également, à un niveau de généralité moindre (i.e. à un niveau de théorie applicable), le carré sémiotique. Ainsi que la conçoivent Greimas et Courtés (1979 : 249), la narrativité est un principe organisateur de tout discours. Elle opère sur la théorie à la manière d’un chef d’orchestre : son concept rassemble ce qui, sans elle, demeurerait dispersé. Le projet théorique consiste alors à faire reculer le récit au plus loin, au plus profond, jusqu’en un temps où des « éléments » ne font que répéter leur identité et leur différence dans une structure dite, précisément, élémentaire. Son ordre est celui d’une « présupposition logique à rebours » (id. : 245) : tout ce dont il faut disposer pour aboutir à la narrativité.

La théorie sémiotique est ainsi véritablement narrative, dans la temporalité qu’elle conçoit pour son objet et pour la méthode qu’elle élabore en vue de sa connaissance. Son discours correspond à une explication, rendant compte d’un état final qu’elle peut annoncer (prolepse) et accompagner jusqu’à son aboutissement, fût-il encore à venir (projet).

Décrit. — Alors qu’elle reprend un grand nombre de concepts et de schèmes d’analyse développés dans le cadre de la sémiotique narrative, la sémantique interprétative de François Rastier s’y oppose résolument par un positionnement épistémologique sur lequel l’auteur n’a cessé de revenir, afin de lui donner des assises toujours plus convaincantes. La théorie est organisée selon une structure dialectique strictement descriptive (Rastier 2001 : 38) : le projet est dit, dans des termes épistémologiques repris à l’herméneutique matérielle de Pierre Szondi, « antitranscendantal ou descriptif (empirique) » (id. : 100). Or le transcendantal est affaire de seuil, de borne. Une théorie antitranscendantale, au moins par contraste, ne se donne pas de condition de départ ni d’horizon d’attente mais s’ordonne comme instance de médiation entre des conditions et des attentes qui la situent en retour.

À l’ambition d’expliquer et au besoin de comprendre, une telle théorie substitue un désir d’interpréter (id. : 128) faisant écho, sans plus, à la complexité de son objet. Elle multiplie ainsi les opérateurs de sa présence comme autant de moyens de description et modalités d’interprétations ; elle organise le décrit comme un entour praxéologique, situationnel et historial ; et veille à la possibilité, pour le sujet énonçant et interprétant, de la remémoration et de l’anticipation afin d’accorder à la présence du décrit une expansion semblable à un passé et à un futur (id. : 49), ainsi que la fait bien entendre la notion de tradition.

La répétition insiste ici sur la diversité du répété, l’étendant en n’importe quelle direction. Elle institue la théorie sémiotique comme pratique et instrument épistémique d’altération.

Argument. — Le discours argumentatif n’a pas, dans les sciences de la culture, l’attrait qu’il a pour les sciences formelles et les sciences de la nature. Le retour du même n’est pas ce qui les sollicite ; nées avec la modernité, les sciences de la culture créent du sens, souvent grâce à une différenciation exacerbée et valorisée. Il faut être capable de ruse, comme l’est la philosophie, discours non moderne du sens, pour adapter le discours d’un argument à ses propres fins. Le concept, objet du discours philosophique, est remis sans cesse sur le métier ; le polissage argumentatif permet d’en considérer toutes les facettes, à condition qu’il ne s’effrite ou ne se disloque : car le fondement unitaire du concept (son essence ou son être), quelque moyen que le discours critique de la philosophie cherche à tenter, est ce qui fait son prix. Un tel discours se passe aisément de méthode. Si on le qualifie de théorique, c’est surtout, à notre opinion, parce qu’il est admis, y compris au sein de son discours, que l’ordre de la raison y est toujours sous la coupe d’un auteur (d’une raison).

On trouvera difficilement d’exemple de théorie sémiotique fondée sur la temporalité d’un argument. La portée critique des discours sémiotiques, s’ils y prétendent, se manifestera forcément par un autre biais. Mais on peut en soupçonner le désir, ou le projet, dans des discours contigus à la sémiotique, et jouant de cette contiguïté. Les recherches du dernier Barthes affichent assez nettement leurs velléités anti-méthodologiques et anti-théoriques. Aucune valeur n’est prêtée à l’ordre de la raison, tel que celui-ci d’ailleurs ne reflète aucun ordre des choses, mais le discours joue (et jouit) seulement d’un simulacre. Dans un hétéroclite et un désordre défiant tout effort de différenciation, les figures discursives (de l’amoureux, du vivre-ensemble, du neutre ou de la photographie) interrogent quelque chose qui revient et insiste. Les accents réflexifs qui accompagnent le discours afin de faire entendre un tel positionnement énonciatif finissent tout de même par ressembler à une théorie – celle, précisément, d’un discours argumentatif ayant les signes et leurs significations pour objet (cf. Badir 2022 : 139-143). On peut également retrouver le modèle d’un tel discours dans la théorie de la trivialité proposée par Yves Jeanneret. La trivialité sert à la fois de point de départ et de point d’arrivée, de sorte que le discours développe un éloge (un « plaidoyer », est-il noté dans le texte de présentation du premier volume — Jeanneret 2008) et une critique (selon le titre du second — Jeanneret 2014) qui, chacun à sa façon, la consacre.

7. Tableau synthétique

Cette étude s’est attachée aux formes et aux modèles, en cherchant à mettre en avant leur incidence sur les théories. L’application de ces modèles aux théories sémiotiques n’a servi qu’à des fins d’illustration. Le travail demanderait à être poursuivi dans au moins trois directions : premièrement, en approfondissant la description syntaxique des modèles ; deuxièmement, en élargissant l’application à d’autres disciplines du savoir ; et, troisièmement, en donnant plus d’épaisseur à cette application, notamment à l’égard des discours théoriques développés en sémiotique. Notre étude n’a donc posé qu’un premier jalon.

Son originalité consiste à proposer pour les théories des modèles temporels plutôt que spatiaux. De tels modèles n’étaient pas à disposition. Les formes mêmes du temps (i.e. les temporalités, ou conceptions du temps) ne connaissent jusqu’ici que des manifestations philosophiques (ou assimilables au discours philosophique). Nous avons cherché à leur donner une manifestation plus conforme aux caractérisations différenciatives propres à l’approche sémiotique, avec pour risque supplémentaire que l’hypothèse d’une narrativité généralisée, c’est-à-dire considérée comme modèle sémiotique unique de tout discours, a été explicitement abandonnée – il y a longtemps, de toute manière, qu’elle avait perdu en sémiotique de sa force opératoire.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales articulations conceptuelles et diagrammatiques que cette étude a mise en place. On y trouvera, pour chacune des quatre temporalités : un diagramme, une définition, une dénomination et un exemple dans le discours théorique de la sémiotique.