Des formes de vie aux styles de vie, et vice-versa

Alain Perusset

Universités de Neuchâtel et de Bourgogne Franche-Comté

Index

Mots-clés : esthésie, éthique, forme de vie, pratique, stratégie, style de vie

Auteurs cités : Marion COLAS-BLAISE, Jean-Marie FLOCH, Jacques FONTANILLE, Eric LANDOWSKI, Claude ZILBERBERG

Introduction

- Note de bas de page 1 :

-

J. Fontanille, « Entretien », in A. Biglari (éd.), Entretiens sémiotiques, Limoges, Lambert-Lucas, 2014, p. 228.

La notion de forme de vie est une de celles les plus discutées actuellement en sémiotique. Elle se présente aussi comme l’une des plus stratégiques car elle offre à la discipline des opportunités intéressantes de s’émanciper de son statut de science du langage pour se positionner en tant que science de la culture, comme le soutient Jacques Fontanille : « Si je m’intéresse aux formes de vie actuellement, c’est parce que c’est le dernier palier de la hiérarchie que j’ai proposée il y a quelques années, un palier hypothétique que je transforme en programme de travail. […]. Je pense que si la sémiotique veut faire quelque chose avec les études culturelles, à l’avenir, c’est de cette manière »1.

- Note de bas de page 2 :

-

J. Fontanille, Pratiques sémiotiques, Paris, PUF, 2008. Durant les années 1990, après la mort de Greimas, le concept n’avait pas disparu pour autant. Il y eut d’abord, en 1993, la parution dans la revue Recherches sémiotiques, des contributions de Denis Bertrand, Jacques Fontanille, Teresa Keane et Eric Landowski, originellement présentées au séminaire. Quelques années plus tard, on rencontre la notion dans les réflexions conduites par Jean-Marie Floch sur le style Chanel et sur l’œuvre d’Hergé, Tintin au Tibet. Chez Claude Zilberberg, on recense plusieurs textes faisant cas du concept, tels l’étude sur « Le jardin comme forme de vie » et son chapitre sur les formes de vie coécrit avec Fontanille dans Tension et signification. Enfin, dans l’ouvrage de Fontanille, Sémiotique et littérature, on trouve un chapitre consacré à la mise en relation du concept avec les phénomènes de l’intertextualité, du genre et du style. Cf. J. Fontanille (éd.), « Les formes de vie / Forms of life », Recherches Sémiotiques / Semiotic Inquiry (ci-après, RS/SI), XIII, 1-2, 1993 ; J.-M. Floch, « La liberté et le maintien. Esthétique et éthique du "total look" de Chanel », in Identités visuelles, Paris, PUF, 1995 ; J.-M. Floch, Une lecture de Tintin au Tibet, Paris, PUF, 1997 ; Cl. Zilberberg, « Le jardin comme forme de vie », Tropelías, Saragosse, 7-8, 1996/97 ; J. Fontanille et Cl. Zilberberg, Tension et signification, Hayen, Mardaga, 1998 ; J. Fontanille, Sémiotique et littérature, Paris, PUF, 1997.

- Note de bas de page 3 :

-

A. Beyaert-Geslin et P. Basso Fossali (éds.), « Les formes de vie à l’épreuve d’une sémiotique des cultures », Actes sémiotiques, 115, 2012 ; J. Fontanille, Formes de vie, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2015. Nous aurions pu aussi mentionner Des formes de vie aux valeurs de Zilberberg, mais le propos de cet ouvrage n’offre que peu de perspectives pour une étude socio-sémiotique du sens (davantage pour des analyses sémio-littéraires). Également, mais plutôt à titre informatif, nous pourrions ajouter la référence de notre thèse de doctorat, Sens et significations de nos formes de vie. Cf. Cl. Zilberberg, Des formes de vie aux valeurs, Paris, PUF, 2011 ; A. Perusset, Sens et significations de nos formes de vie. Dialogue intersémiotique, thèse de doctorat, universités de Bourgogne Franche-Comté et de Neuchâtel, 2019.

Apparu dans les études sémiotiques pour la première fois dans une note écrite par Greimas pour présenter son séminaire de la rentrée 1991 à l’EHESS, intitulé cette année-là « Esthétique de l’éthique : morale et sensibilité », le concept de forme de vie a connu un second souffle à la fin des années 2000 avec la parution de Pratiques sémiotiques2. Ce livre de Fontanille a suscité un regain d’intérêt pour l’examen de la notion qui s’est cristallisé, quelques années plus tard, dans deux contributions d’importance : d’une part le numéro collectif des Actes Sémiotiques « Les formes de vie à l’épreuve d’une sémiotique des cultures » dirigé par Anne Beyaert-Geslin et Pierluigi Basso Fossali, d’autre part le second ouvrage de Fontanille sur la question, Formes de vie3.

Globalement, il ressort de la littérature sémiotique sur les formes de vie une grande diversité d’approches qui complique la pleine saisie du concept. En particulier, une difficulté tient à la question de savoir s’il est pertinent de distinguer la notion de forme de vie de celle de style de vie. En effet, la différence entre forme de vie et style de vie n’est jamais apparue comme très fondée en sémiotique. Dans l’avant-propos du numéro de la revue Recherches Sémiotiques de 1993, Fontanille reconnaissait que la distinction instaurée entre les deux termes par Greimas était moins de nature conceptuelle qu’institutionnelle : le concept de forme de vie lui paraissait mieux permettre d’ancrer son nouveau projet sur l’éthique et l’esthétique dans le champ de la philosophie du langage plutôt que dans celui de la psychologie sociale :

- Note de bas de page 4 :

-

J. Fontanille, « Les formes de vie. Présentation », RS/SI, op. cit., p. 7.

Dans un premier temps, la notion de « style de vie » semblait s’imposer comme l’une des approches possibles de l’esthétisation de la vie quotidienne caractérisant la manière dont les individus et les groupes exprimaient leur conception de l’existence à travers des façons de faire et d’être, de consommer et d’aménager leur environnement. Puis Greimas a proposé d’y substituer les « formes de vie », pour marquer symboliquement la ligne de partage entre des préoccupations plutôt psycho-sociologiques et le domaine propre à la sémiotique, et pour ancrer la problématique naissante dans la philosophie du langage.4

- Note de bas de page 5 :

-

« Pour Greimas lui-même, écrit Landowski, une vraie distinction conceptuelle, que seules les circonstances l’empêchèrent d’expliciter, devait être dès ce moment clairement établie entre les deux formules. Mais il ne pouvait pas en aller de même pour son entourage. Tout incitait en effet à supposer que s’il faisait sienne l’expression de Wittgenstein, il n’en reprenait pas tel quel le contenu. Or la définition qu’il entendait en donner en termes sémiotiques faisait défaut. Dans ces conditions, qu’on (se) l’avoue ou non, les deux expressions ne pouvaient apparaître autrement que comme des quasi-synonymes et c’est seulement sur la base d’une sorte de confiance aveugle en la parole du maître que le passage de l’une à l’autre a pu s’imposer au regard des “fidèles” ». « Régimes de sens et styles de vie », Actes Sémiotiques, 115, 2012.

- Note de bas de page 6 :

-

Dans un article à paraître, « La perspective modale. Pour repenser les relations sémiotique, marketing et communication » (in A. Biglari et N. Roelens (éds.), La sémiotique et son autre, Paris, Kimé), Jean-Jacques Boutaud aborde aussi cette relation complexe entre style et forme de vie, mais dans une perspective plus « sémiocom », ainsi qu’indiqué dans le titre de ce texte.

- Note de bas de page 7 :

-

C’est la critique que Landowski adresse aux contributions de Greimas et Fontanille sur le beau geste, de D. Bertrand et de T. Keane parues dans le numéro de la revue Recherches Sémiotiques de 1993. Car, écrit-il, « si elles donnent toutes les trois d’utiles exemples de ce à quoi l’étiquette de “forme — ou style — de vie” est susceptible de s’appliquer, aucune ne prend ces notions mêmes pour objet d’un travail d’élucidation ou d’élaboration théorique. Tout au plus les auteurs vont-ils jusqu’à suggérer à titre hypothétique, et avec la plus grande prudence (marquée par d’inévitables guillemets), que la configuration particulière qu’ils sont en train d’analyser pourrait (sous quelles réserves ? cela n’est pas spécifié) être considérée comme relevant de l’une ou l’autre de ces notions. […] Rien ne l’empêche, personne ne l’interdit ! Mais cela ajoute-t-il quelque chose à leur simple description ? Pour que ce soit le cas, il faudrait que ces termes — “forme” ou “style” de vie — soient assortis de définitions qui leur donnent une place dans un cadre théorique d’ensemble, et par là-même, peut-être, un sens. C’est ce qui continue en l’occurrence de faire défaut, tout comme dans le programme de Greimas deux ans auparavant. Et si aucun des trois auteurs concernés ne se risque à un effort de construction visant à combler ce manque, c’est parce qu’à l’époque aucun parmi nous n’en avait les moyens théoriques ». « Régimes de sens et styles de vie », art. cit.

- Note de bas de page 8 :

-

Notons qu’on trouve malgré tout deux exceptions, même si, il est vrai, le propos n’y est pas assez développé pour permettre de saisir sur quoi exactement porte la nuance entre formes et styles de vie. D’abord chez Floch, dans son analyse du style Chanel, on trouve une piste théorique intéressante concernant les relations entre esthétique et éthique, mais à laquelle aucune suite n’a été donnée : « […] peut-on imaginer [ensuite] qu’une esthétique puisse être première, qu’elle soit une forme sémiotique présupposée et qu’elle génère un système proxémique, présupposant donc, qui donnera lui-même un “style de vie” […] ? On pourrait alors représenter ces trois instances de la génération d’une “forme de vie” de la façon suivante : Esthétique (comme forme sémiotique) Système proxémique Style de vie relationnelle. Mais ces deux questions elles-mêmes demanderaient une réflexion qui ne saurait trouver sa place dans cet essai. » Identités visuelles, op. cit., p. 138. On trouve par ailleurs, chez Fontanille, dans Sémiotique et littérature, une mise en relation des deux concepts, mais qui se résume presque seulement au titre de l’un de ses chapitres portant sur le poème Feuillets d’Hypnos de René Char : « Introduction : style et forme de vie ». Op. cit., p. 201.

Dans la note de présentation de son séminaire, Greimas assume ainsi clairement qu’il inscrit son projet dans la continuité des investigations philosophiques de Wittgenstein. Il prend explicitement position en faveur du concept de formes de vie, qu’il présente comme des « “styles de vie” sémiotiquement définis ». Dans l’un de ses écrits sur la sémiotique de Greimas et de ses proches, Landowski revient sur cette indication pour souligner que, Greimas n’ayant pas pu (du fait qu’il meurt en 1992) préciser comment les styles de vie pouvaient être « sémiotiquement définis », c’est son « entourage » qui s’en est par la suite chargé5. Pourtant, à notre connaissance, hormis Fontanille et Zilberberg dans Tension et signification, et Fontanille, seul, plus récemment dans Formes de vie, aucun sémioticien n’a véritablement cherché à préciser le lien pouvant rapprocher ou distinguer les « formes » des « styles » de vie6. Ce que les continuateurs ou thuriféraires de Greimas ont plutôt fait depuis 1993, c’est soit utiliser le terme forme de vie sans se soucier de le définir7, soit tenter de le définir mais sans s’intéresser à celui de style de vie8, soit enfin ne pas voir d’intérêt à distinguer les deux notions.

Landowski a notamment défendu cette dernière position, clamant dès le départ sa préférence pour la formule « style de vie », selon lui plus claire que celle de « forme de vie » — laquelle, probablement en raison même de son caractère « abscons », aurait en revanche semblé à beaucoup de ses collègues « connoter mieux la “scientificité”, prétendue ou avérée, de la démarche [greimassienne] ». C’est en tout cas son hypothèse :

- Note de bas de page 9 :

-

« Régimes de sens et styles de vie », art. cit.

Autant l’ancienne expression [« style de vie »], relativement limpide quant à son contenu mais galvaudée par son usage dans les médias, était devenue banale et même presque vulgaire, autant la nouvelle [« forme de vie »] faisait savant, à la fois par l’aura que lui conférait sa prestigieuse provenance « wittgensteinienne » et par le fait même qu’on ne sache pas au juste ce qu’elle voulait dire. […]. Dans le petit monde des greimassiens, « formes de vie » serait par conséquent, dorénavant, la formule orthodoxe.9

À lire Landowski, s’il fallait à tout prix marquer une différence entre les deux syntagmes, elle serait donc seulement d’ordre esthétique (forme de vie, ça sonne mieux !), et cosmétique (ça fait plus scientifique !). Mais surtout, pour l’initiateur de la socio-sémiotique, l’enjeu est ailleurs : styles, ou formes, ce dont il s’agit, c’est d’essayer de cerner ce qui fait marcher la vie, bien plutôt que de tergiverser sur des dénominations :

- Note de bas de page 10 :

-

Ibid.

De ces différentes manières de voir, de comprendre et de sentir découlent des façons tout aussi distinctes d’être et de faire, c’est-à-dire de vivre. Comment les appeler ? C’est la question, un peu byzantine comme toute question d’ordre terminologique, qui nous est posée […]. Mais quelle qu’en soit l’issue, l’essentiel restera pour nous cette confirmation : d’une façon ou d’une autre, il y a place, en sémiotique, pour la vie !10

- Note de bas de page 11 :

-

Op. cit., p. 14.

Pour notre part, comme nous estimons que ces deux notions ne désignent pas un même objet, nous croyons nécessaire de problématiser leur relation, un peu comme Fontanille l’a fait au début de Formes de vie11. À cette fin, nous allons revenir sur les principales propositions avancées par Landowski en matière de styles de vie, car, comme nous le soutiendrons en conclusion, ce serait dans nos styles de vie que se constitueraient originellement nos formes de vie. Plus généralement, nous chercherons à apporter certains compléments et éclaircissements théoriques aux thèses du socio-sémioticien, en particulier en soulignant qu’on exprime toujours des goûts vis-à-vis, non pas d’une, mais de deux altérités, et que plutôt que de restreindre la grammaire fondamentale du goût à deux termes (« goût de plaire » vs « goût de jouir »), il faudrait l’ouvrir à quatre.

1. Au fondement des styles de vie

1.1. Se singulariser pour exister

- Note de bas de page 12 :

-

E. Landowski, Présences de l’autre. Essais de socio-sémiotique II, Paris, PUF, 1997, p. 28.

- Note de bas de page 13 :

-

Ces distinctions sont fondées sur les catégories de la jonction : la « conjonction » pour l’assimilation, la « non-disjonction » pour l’admission, la « non-conjonction » pour la ségrégation et la « disjonction » pour l’exclusion. Ibid., p. 68.

- Note de bas de page 14 :

-

Ibid. p. 54.

On peut faire remonter l’usage du concept de style de vie dans les études sémiotiques au début des années 1990, lorsque, dans son article de la revue Recherches Sémiotiques « Formes de l’altérité et styles de vie », Landowski a pour la première fois esquissé les contours de son projet de « modèle théorique capable, si possible, de recouvrir toute la diversité des modes de relation conceptuellement envisageables entre un groupe quelconque et ce qu’il se donne à lui-même comme son Autre »12. Dans cet article, devenu le chapitre II de Présences de l’autre, l’auteur observe que les politiques qu’un pouvoir-gouvernant peut mener à l’endroit de ses sujets-membres reposent sur les mêmes principes que les stratégies que ces derniers peuvent adopter pour manifester, revendiquer ou dissimuler leurs identités dans l’espace public. En d’autres termes, ce que Landowski élabore, c’est une réflexion générale sur les grandes politiques identitaires et sociales qu’il est possible de repérer dans tout espace de sens : l’« assimilation », l’« admission », la « ségrégation » et l’« exclusion »13. Et c’est pour illustrer ces politiques qu’il convoque les quatre archétypes suivants, en les transformant précisément en styles de vie : le « snob » pour figurer l’individu qui « n’aspire qu’à se conjoindre avec l’“élite” », ou de façon générale avec ce qui est valorisé par la société (l’assimilation) ; le « dandy », l’individu « prêt à tout au contraire pour s’en démarquer et se disjoindre de la même société » (l’exclusion) ; le caméléon, celui « dont le savoir-faire, tout en discrétion, consiste à se faire prendre pour quelqu’un qui appartient déjà au même monde bien qu’en réalité il ne se soit jamais disjoint de l’univers — tout autre — d’où il provient » (l’admission) ; enfin l’« ours », l’individu « à qui nul autre que lui-même ne peut indiquer le chemin à suivre […], quitte à laisser petit à petit se rompre la plupart des liens qui le conjoignent à sa sphère d’appartenance » (la ségrégation)14.

- Note de bas de page 15 :

-

On pense notamment à l’œuvre du psychosociologue Bernard Cathelat dont les ouvrages comprennent à chaque fois le syntagme « styles de vie ». Cf. B. Cathelat, Styles de vie 1. Cartes et portraits, Paris, Éditions d’Organisation, 1985 ; Styles de vie 2. Courants et scénarios, Éd. d’Organisation, 1985 ; Socio-styles système. Les styles de vie, théorie, méthode, application, Éd. d’Organisation, 1990 ; M. Burke, B. Cathelat et al., Ce que veulent les Français. Styles de vie 2012 > 2017, Paris, Eyrolles, 2011.

- Note de bas de page 16 :

-

Marielle Macé, Styles. Critiques de nos formes de vie, Paris, Gallimard, 2016, pp. 23-24.

- Note de bas de page 17 :

-

Dans Mythocratie, Yves Citton observe aussi ce point et rapporte ce processus d’adaptation individuel au phénomène du conatus de Spinoza : « La “stratégie” évoque plutôt la double idée parallèle d’un effort-pour survivre et d’un effort-contre les forces qui menacent de nous écraser : affirmation d’une forme de vie qui tente de frayer son chemin dans l’être et résistance contre les dynamiques qui tendent à étouffer le déploiement de cette forme de vie — telles sont donc les deux faces d’un même mouvement qui constitue l’essence du conatus ». Y. Citton, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Paris, Éditions Amsterdam, 2010, p. 55.

Outre que l’expression style de vie était déjà démocratisée au sein des sciences économiques et sociales15, on saisit ici tout l’à-propos du terme style. Ainsi que l’a précisé Marielle Macé dans son ouvrage Styles. Critique de nos formes de vie, un style est en effet d’abord « une façon singulière de s’élancer […] qui engage une idée généralisable du vivre [et] c’est parce que cette singularité s’offre à cette généralisation (à cette expropriation) qu’on peut l’appeler “style” »16. En l’occurrence, le style d’une vie exprimerait la façon spécifique à un individu — ou à un groupe — de s’affirmer et de résister dans l’adversité, en vue de persister dans le monde17. Un style de vie serait donc un mode d’agir qu’adopte naturellement la vie dans son milieu, et qui, par suite, la singulariserait soit de façon aiguë comme avec l’ours ou le dandy soit de façon plus diffuse comme avec le caméléon ou le snob.

1.2. Une question de goûts

- Note de bas de page 18 :

-

Comme il le rappelle, « le goût était bien, en 1995, un objet neuf pour l’ensemble des sémioticiens ». « Avant-propos » à E. Landowski (éd.), Sémiotique gourmande. Du goût, entre esthésie et socialité, Nouveaux Actes Sémiotiques, 55-56, 1998, p. 4.

- Note de bas de page 19 :

-

Cf. E. Landowski et J.L. Fiorin (éds.), O gosto da gente, o gosto das coisas, São Paulo, Educ, 1997 (tr. it., Gusti e disgusti. Sociosemiotica del quotidiano, Turin, Testo e immagine, 2000). E. Landowski, « Le goût des gens, le goût des choses », Passions sans nom. Essais de socio-sémiotique III, Paris, PUF, 2004, ch. XII.

Lorsqu’en 1993 il construit ce premier modèle, Landowski ne considère encore que d’assez loin la question du goût18. C’est au tournant des années 2000 que cette problématique devient un des enjeux centraux de sa socio-sémiotique19. En particulier, dans Passions sans nom, l’auteur nous rend attentifs au fait que nos manières de faire peuvent toujours être rapportées à deux formes élémentaires du goût : soit au goût, « apollinien », de plaire, et si possible de plaire-à-tous, soit à celui, d’ordre « dionysiaque », de jouir, de jouir-de-tout.

- Note de bas de page 20 :

-

Passions sans nom, op. cit., pp. 264-265.

Compte tenu de la diversité des domaines d’activité et des circonstances, chacun tend à se sentir plus à l’aise tantôt, à l’intérieur de tels types de contextes, dans la position — au moins imaginaire — d’un Apollon-que-les-autres-regarderaient et qui plairait à tous (pour sa perfection supposée), tantôt, ailleurs ou dans d’autres circonstances, dans l’attitude d’un Dionysos-contemplant-le-monde, et disposé à en jouir (en dépit de ses imperfections). Ainsi, sans prendre aucune résolution formelle, chacun finit, sur le plan des pratiques concrètes, par privilégier de fait l’une ou l’autre de ces deux possibilités.20

- Note de bas de page 21 :

-

Si nous remplaçons ici l’expression « goût de jouir » par « goût de se faire plaisir » , c’est parce qu’il nous apparaît que le verbe français jouir prête à confusion. L’idée de jouissance amène à concevoir un plaisir qui serait à la fois sensuel et intense, ce qui est trop réducteur pour désigner le type de goût envisagé par Landowski. A partir de Passions sans nom, probablement pour pallier cet inconvénient, l’auteur a privilégié l’expression « goût des plaisirs ». Si la question de l’intensité est ainsi neutralisée, il demeure que l’idée des « plaisirs » confine encore trop ce goût à une « dimension phorique (dite parfois aussi “pulsionnelle” ou érotétique) » alors même que ce goût peut aussi concerner des plaisirs plus subtils, d’ordre intellectuel, relevant d’une « dimension esthétique », comme l’indique Landowski lui-même (op. cit., p. 251).

En référant à ces deux figures de la mythologie, Landowski vise à caractériser deux types d’inclinations fondamentales que l’on manifesterait nécessairement en agissant et qui finiraient par particulariser nos manières de faire et d’être : alors que le « goût de plaire » suppose une propension à s’intéresser à l’Autre, celui de jouir — ou, dirions-nous de préférence, le « goût de se faire plaisir »21 — va plutôt de pair avec la tendance à « s’en ficher ». Plus généralement, l’opposition ici marquée par l’auteur doit être rapportée à des enjeux existentiels, à savoir à la valeur que nous donnons à l’Autre dans notre existence.

- Note de bas de page 22 :

-

Il nous a toujours paru malheureux de nommer « Destinateur » le judicateur du programme narratif de la sanction. Nous ne connaissons pas la raison de cet usage ; peut-être simplement qu’à l’époque, dans les années 1970, on estimait que le Destinateur(-manipulateur) était généralement aussi celui qui juge de l’accomplissement de la quête narrative. Quoi qu’il en soit, il est clair que sur le plan discursif, le judicateur est nécessairement en premier lieu le destinataire d’une communication. Pour formuler un quelconque jugement il doit bien au préalable avoir reçu, directement ou indirectement, la performance du Sujet.

- Note de bas de page 23 :

-

C’est de cette façon que Landowski caractérise deux d’entre les quatre styles de vie interdéfinis par le modèle proposé dans Passions sans nom : le caméléon et son frère le snob du côté du « goût de plaire », et du côté du « goût des plaisirs », l’ours apparié avec le dandy. Nous laissons pour le moment de côté les deux autres positions du modèle, celles de « l’homme heureux » (ou « homme du monde ») et de l’« amoureux » (ou « homme de génie »). Cf. op. cit., p. 267 sq.

Or, précisément, qui est cet Autre vis-à-vis duquel on en vient à exprimer, ou non, un goût de plaire ? Cet Autre, cette altérité, c’est, directement ou non, « la société », ou, si on souhaite retenir un terme plus générique, une autorité quelconque capable d’exprimer une opinion, ce qu’on nommerait, dans les termes de la sémiotique narrative, un « Destinataire-judicateur »22. En somme, il nous faut voir ici que la société est à la fois l’instance à qui s’adressent nos goûts (rôle de Destinataire) et celle qui les juge (fonction judicatrice) ; c’est cette instance sociale multiforme qui juge si nous avons plutôt tendance à privilégier nos plaisirs égotistes (d’ours ou de dandy) ou notre bien-être social (de caméléon ou de snob)23.

2. L’expérience du monde sensible

2.1. Les trajets en métro

Avec les styles de vie, on vient de voir que l’on a, manifestés, des goûts qui caractérisent des attitudes adoptées vis-à-vis d’une norme, autrement dit vis-à-vis d’une altérité qui est idéelle (la normativité sociale). Mais ces goûts peuvent évidemment aussi caractériser, voire caractérisent d’abord, des attitudes adoptées vis-à-vis d’altérités matérielles, en particulier les corps-actants avec lesquels nous interagissons en situation, comme l’analyse Landowski dans le passage suivant, où, pour un moment en tout cas, il quitte les rivages du monde social pour rejoindre ceux du monde sensible :

- Note de bas de page 24 :

-

Ibid., pp. 246-247.

[…] le goût, en tant qu’effet de sens, se constitue dans le procès même de construction réciproque des deux partenaires interagissants que sont précisément, dans le cadre de leur rencontre, [le] « sujet » et [l’] « objet ». Ceci revient à dire que le goût « des choses », tout comme leur sens, n’est jamais ni « subjectif » ni « objectif », et qu’il n’est pas non plus immédiatement réductible à la contingence de quelques conventions propres à la culture considérée. Il se construit dans la confrontation, ou mieux, dans l’ajustement entre les qualités sensibles immanentes au monde-objet et la compétence sémio-esthésique des corps-sujets que la rencontre avec ces qualités met à l’épreuve.24

- Note de bas de page 25 :

-

Cf. A.J. Greimas, Du sens II. Essais sémiotiques, Paris, Seuil, 1983, p. 21.

- Note de bas de page 26 :

-

On rapprochera cette observation de ce commentaire de Fontanille dans Pratiques sémiotiques relativement à l’objet-objectif des pratiques : « La troisième instance [du système canonique de la scène pratique] correspond à ce que “produit” la pratique, et qui peut être considéré au moins de deux points de vue : ce qui est “visé” et ce qui est “saisi”. Dans l’un et l’autre cas, cette instance correspond à l’actant-objet (ou “second actant”), un objet visé ou produit par l’acte et l’opérateur. Ces considérations nous renvoient à la conception classique de la transformation, dont on sait bien que l’actant-objet, au niveau d’abstraction qui est le sien, ne correspond à des “figures-objets” que dans un nombre limité de cas. L’acte praxique ne consiste pas nécessairement en un acte de production d’objets, ni même de conquête d’objets. Il existe des pratiques qui ne visent qu’à la modification d’une situation, ou qui ne visent même qu’à résister à une modification en cours. Mieux vaudrait, en l’occurrence, comme l’a fait la grammaire des cas en son temps, parler d’“objectif” plutôt que d’objet, voire de “résultat”, en tant qu’objectif atteint et réalisé ». Pratiques sémiotiques, op. cit., p. 213.

En donnant une couleur sémio-narrative au propos de Landowski, on pourrait dire qu’à ce niveau de pertinence l’altérité vis-à-vis de laquelle on en vient à manifester, ou non, un goût de plaire est l’actant « Objet de valeur ». Les corps-actants avec lesquels nous interagissons doivent en effet être envisagés, ensemble ou séparément, comme autant d’Objets de valeur car c’est à travers eux — comme « prétexte[s] » ou « lieu[x] d’investissement », comme aurait pu dire Greimas25 — que nous parvenons à accomplir nos objectifs ou, tout du moins, à obtenir certains résultats pratiques26.

- Note de bas de page 27 :

-

Dans « Avoir prise, donner prise », Landowski analyse toutefois plusieurs paires de styles esthésiques, comme celle qui oppose l’écrivant, qui « se limite à recombiner entre eux des sèmes, des thèmes, des expressions relevant d’un langage tout fait », à l’écrivain, qui réussit à « faire rendre au langage plus que ce qui y est donné au départ. » Plus techniquement, c’est la différence entre l’« utilisation » et la « pratique » des objets que Landowski théorise, comme ici à propos de l’exercice du piano : « Un piano, par exemple, fonctionne incontestablement selon des régularités bien programmées : à chaque touche du clavier correspond une note et aucune autre. De ce point de vue, c’est un instrument des plus sûrs, qu’on peut parfaitement utiliser, sur cette seule base, pour “pianoter”. Mais il faut reconnaître que cela n’est pas vraiment — vraiment pas ! — ce qu’on peut appeler “jouer du piano”. On a donc là un objet utilisable mais qui n’en demande pas moins d’être pratiqué ». « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009 (1re partie, « Façons de faire », II.2).

- Note de bas de page 28 :

-

Cf. J.-M. Floch, Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes, les stratégies, Paris, PUF, 1990.

- Note de bas de page 29 :

-

Pour réaliser son étude, Floch a cherché à « noter de la même façon, aussi brièvement et précisément que possible » trois-quatre critères : « les modalités du déplacement (l’inscription corporelle du voyageur dans l’espace), les modalités de repérage (le degré de maîtrise de la topographie), la relation à l’environnement (la sensibilité aux espaces parcourus, le rapport aux autres), enfin la perception ou non du personnel de la RATP ». Op. cit., p. 22.

Depuis Passions sans nom, Landowski s’est fréquemment intéressé à ce second type de relation, sans pour autant chercher à produire, comme il l’avait fait pour ses styles de vie (sociaux), une typologie des modes de relations sensibles27. Et s’il n’en a produit aucune, c’est peut-être parce que cette modélisation avait déjà été esquissée par Jean-Marie Floch une décennie plus tôt dans Sémiotique, marketing et communication28. En effet, il nous semble tout à fait possible de reconnaître dans la typologie des usagers du métro de Floch, une telle taxinomie. En s’intéressant à la façon dont les voyageurs de la RATP se déplacent dans les stations de métro, et, ce faisant, valorisent les lieux, Floch semble effectivement être parvenu à modéliser des relations de type Sujet / Objet susceptibles aujourd’hui d’être formalisées en termes de goût29. C’est fort de ses observations et de ses descriptions, et en reprenant sa terminologie, que nous rangerions du côté des usagers présentant un goût de plaire — si on peut dire, en usant d’un raccourci — à l’environnement matériel (en l’espèce, celui des stations de métro) les « flâneurs » (« non-continuité » du trajet) et les « arpenteurs » (« discontinuité » du trajet), et du côté des usagers ne présentant aucunement ce goût, ni celui de valoriser les lieux, les « somnambules » (« continuité » du trajet) et les « pros » (« non-discontinuité » du trajet) :

- Note de bas de page 30 :

-

Ibid., p. 26.

Certains trajets relèvent d’une stratégie de mise en continuité […]. On se laisse porter par le flux, on ne fait pas attention aux marques, aux limites, aux bornes ; on ne réagit pas aux temps forts du parcours. L’environnement est neutralisé ; sa seule présence sensible est celle d’un bruit de fond, d’une nébuleuse de formes et de couleurs. […]. À l’opposé, d’autres trajets recherchent ou apprécient les rythmes et les itérations. Relevant d’une stratégie de mise en discontinuité, ils manifestent une sensibilité aux jeux d’identité et d’altérité que proposent les passages symétriques dans les salles de billetterie d’entrée et de sortie, […] les voyageurs témoignent, par leur façon d’être, d’une réelle méticulosité […]. [Ensuite,] nier les discontinuités, c’est relier, enjamber, prendre en écharpe. C’est chercher à anticiper l’obstacle pour le gommer. […]. Le geste est sûr, économe ; l’allure est coulée. [Enfin, la non-continuité] correspond à la césure, au suspens ou à l’interruption, non à la rupture. Ceux qui valorisent la non-continuité attendent… l’inattendu. Ils s’arrêtent aux animations et sont sensibles aux incidents ; ils aiment tout ce qui peut les surprendre, les saisir ou les ravir.30

2.2. Des goûts qui forment des intentions

- Note de bas de page 31 :

-

Dans Passions sans nom, lorsque Landowski propose quatre formes de goûts (« plaire », « flatter », « aimer » et « jouir »), il croise déjà la variable du sensible (« relations d’accomplissement réciproque » vs « rapports de possession ») avec celle du social (« goût de plaire » vs « goût de jouir »), op. cit., p. 260. Notre démarche est différente puisque nous visons uniquement à identifier des goûts esthésiques, relatifs à la seule variable sensible.

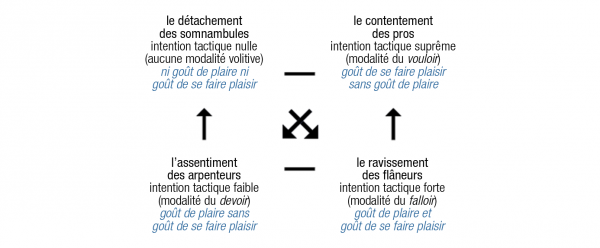

S’il est vrai qu’on est parvenu sans trop de difficultés à polariser « gustativement » les modes de valorisation des trajets dans les stations de métro, on aurait sans doute pu réaliser une meilleure distribution de ces modes si on avait eu à disposition davantage que deux formes de goûts. Précisément — et c’est à notre sens une amélioration notable qu’on pourrait apporter aux propositions de Landowski —, il nous semblerait judicieux de ne pas restreindre le modèle à deux termes mais de l’ouvrir en considérant également les termes contradictoires, à savoir le non-goût de plaire et le non-goût de se faire plaisir (ou de « jouir »)31.

- Note de bas de page 32 :

-

Passions sans nom, op. cit., pp. 136, 174, 258.

En croisant ces variables entre elles et en épuisant les possibilités, nous aurions, premièrement, une forme de goût esthésique de type détachement pour les individus ne manifestant ni goût de plaire ni goût de se faire plaisir, autrement dit, ne se posant pas de questions sur ce qu’ils font et ne s’intéressant pas non plus aux autres ni à ce qui les entoure. Assimilable à l’ataraxie stoïcienne ou épicurienne, ce détachement caractériserait l’attitude des « somnambules » des stations de métro. Deuxièmement, nous aurions l’assentiment qui définirait l’inclination des individus ne présentant qu’un goût de plaire, c’est-à-dire n’agissant que sur injonctions des autres ou ne se fiant, aveuglément, qu’à ce que leur offre leur environnement, tels les « arpenteurs » évoqués plus haut. À l’opposé, du côté des individus exprimant le seul goût de se faire plaisir, on trouverait les « pros » du métro, à savoir des opérateurs recherchant le contentement, la satisfaction personnelle, bref, visant uniquement à combler leurs besoins et désirs. En particulier, avec les pros, on aurait affaire à des usagers n’ayant besoin de rien ni de personne pour savoir ce qu’il faut faire. Enfin, on reconnaîtrait la présence conjointe d’un goût de plaire et d’un goût de se faire plaisir chez les « flâneurs » de Floch, qui, pour agir au mieux, compteraient sur les autres et leur environnement, dans une véritable démarche d’ajustement sensible. Chez ces individus, l’action conduirait à un ravissement — ce que Landowski appellerait sans doute « accomplissement mutuel »32.

- Note de bas de page 33 :

-

Nous entendons ici par « tactique » une stratégie circonscrite à une scène visant une réussite pratique, et par « stratégie » une tactique globale visant une reconnaissance sociale. De ce point de vue, les « stratégies » des usagers du métro de l’étude de Floch seraient plutôt des tactiques.

- Note de bas de page 34 :

-

Dans Des formes de vie aux valeurs, Claude Zilberberg pose son hypothèse tensive en déclarant, effectivement, qu’« une matrice bien faite [c’est-à-dire une catégorie bien faite] contrôle des degrés que nous dénommons des sous-contraires, qui sont pour l’isotopie considérée, celle de l’intensité, /fort/ et /faible/, et des limites que nous désignons comme des surcontraires et qui sont ici /suprême/ et /nul/ dans son acception intensive ». Op. cit., p. 55.

Avec cette nouvelle proposition, on est amené à constater que pour caractériser une manière de faire, les goûts en défaut deviennent aussi pertinents et déterminants que les goûts en présence. Mais tout en affinant la catégorie du goût, ces combinaisons nous aident surtout à voir que les tactiques que ces usagers mettent en œuvre ne s’opposent pas radicalement entre elles, mais plutôt suivent une gradation33. En nous appuyant sur les enseignements de Zilberberg en matière de sémiotique tensive et en attribuant à chaque type d’intention tactique une valeur modale, nous pouvons produire le carré sémiotique suivant34 :

- Note de bas de page 35 :

-

Précisons que si les types d’usagers du métro n’occupent pas ici les mêmes positions que dans le carré construit par Floch dans Sémiotique, marketing et communication, c’est parce que nous n’avons pas retenu la même variable pour distribuer les termes de la catégorie. Floch avait retenu la variable de la forme du trajet, nous avons retenu celle de l’intention tactique. Cf. op. cit., p. 32.

Fig. 1. Les goûts esthésiques35

2.3. Des intentions qui esthétisent l’action

- Note de bas de page 36 :

-

Ibid., pp. 30-32.

- Note de bas de page 37 :

-

Aujourd’hui, pour qualifier ces trajets, on parlerait sans doute plus volontiers — quoique de façon plus absconse — de schèmes syntagmatiques. Tel que défini par Fontanille, « un schème syntagmatique est la forme stabilisée et reconnaissable de l’agencement syntagmatique d’un procès. Dans un cours d’action pratique, un schème syntagmatique est le produit de l’accommodation pratique, c’est-à-dire d’une association entre une part de programmation et une part d’ajustement. Le schème est ici entendu dans une acception proche de l’acception kantienne, à mi-chemin entre le concept et l’image : il a une part des propriétés du concept, puisqu’il permet de saisir l’ensemble du procès sous une seule forme, et une part des propriétés de l’image, puisqu’il est reconnaissable comme une forme iconique ». Formes de vie, op. cit., p. 266.

- Note de bas de page 38 :

-

Pour établir le cadre de cette taxinomie, Fontanille et Zilberberg développent l’argumentation suivante : « Les fluctuations du champ de présence concernent : (i) l’alternance entre la visée, qui ouvre le champ, et la saisie, qui le ferme ; (ii) l’alternance entre l’activation du sujet (c’est lui qui vise ou qui saisit) et sa passivation (il est alors visé ou saisi par son environnement). Les variations de la profondeur du champ, qui peut être étendue ou restreinte, sont des effets de la syntaxe et du tempo relatif des saisies et des visées […]. Les intersections formelles de ces variables entre elles caractérisent des types esthésiques, c’est-à-dire des morphologies du champ de présence déterminant et diversifiant le faire perceptif, morphologies qui vont servir de plan de l’expression pour un certain nombre de formes de vie reconnaissables ». Tension et signification, op. cit., p. 160.

- Note de bas de page 39 :

-

Notons que Fontanille, dans Formes de vie, reprend ces termes, mais en change deux. Il ne parle plus alors de « domination », mais d’« emprise », et l’« aliénation » devient « inclusion ». Op. cit., p. 163.

Un autre point intéressant qui ressort des observations consignées par Floch est qu’une intention tactique peut toujours finir par colorer esthétiquement la scène dans laquelle elle se développe. Floch réussit en effet à montrer que si on parvient à reconnaître des variétés d’intentions lorsqu’on observe des pratiques, c’est parce que les scènes dans lesquelles ces intentions s’exercent viennent à prendre des formes d’expression particulières. Elles deviennent des « trajectoires » avec les somnambules, des « parcours » avec les arpenteurs, des « promenades » avec les flâneurs et des « enchaînements » avec les pros36. Et s’il nous paraît judicieux de relever ce point, c’est parce qu’on retrouve ces types de trajets37 caractérisés sous une autre forme dans Tension et signification. Effectivement, au chapitre « Forme de vie », Fontanille et Zilberberg notent qu’un « champ de présence » peut manifester quatre sortes de « morphologies » selon la manière dont le sujet s’y meut et s’y accommode38. La « quête », la « fuite », la « domination » et l’« aliénation », telles sont les « morphologies du champ de présence » que les auteurs identifient39 :

- Note de bas de page 40 :

-

Tension et signification, op. cit., pp. 160-161.

(a) Avec la quête, un sujet vise et ouvre le champ en vue d’y englober une valeur qu’il pressent comme extérieure. (b) Avec la fuite, un sujet qui est la cible d’une visée, dans un champ ouvert et en expansion, tente de s’en échapper. (c) Avec la domination, un sujet saisit le monde, assure son emprise et fait valoir son efficience, son pouvoir ou son « charme » sur le champ qu’il referme. (d) Avec l’aliénation, c’est le monde qui se saisit du sujet, l’absorbe et l’enferme, ou plus concrètement, le séquestre.40

Si les termes retenus peuvent surprendre par leur force sémantique (domination, aliénation, séquestre…), il demeure qu’ils permettent de façon assez marquée, voire remarquable, de figurativiser scéniquement les intentions tactiques que nous avons précédemment reconnues : la domination se profile comme la forme que la scène prend lorsque l’opérateur instrumentalise tout ce qui peut lui permettre de servir ses intérêts (intention tactique suprême) ; la quête, comme la forme qu’elle prend lorsque l’opérateur est attentif et disponible aux éléments environnants, ceci afin de les utiliser au mieux pour parvenir à ses fins (intention tactique forte) ; l’aliénation, comme la forme qu’elle prend lorsque l’opérateur semble se raccrocher entièrement à ce que lui offre son milieu (intention tactique faible) ; enfin, la fuite, comme la forme qu’elle prend lorsque l’opérateur paraît n’avoir que faire des corps-actants et des infrastructures alentour (intention tactique nulle). En d’autres termes, on pourrait établir les associations suivantes entre la typologie de trajets de Floch et les « morphologies du champ de présence » dégagées par Fontanille et Zilberberg : l’enchaînement des pros exprime une domination (non-discontinuité) ; la promenade des flâneurs, une quête (non-continuité) ; le parcours des arpenteurs, une aliénation (discontinuité) ; la trajectoire des somnambules, une fuite (continuité).

2.4. Des individus qui marquent leurs préférences

- Note de bas de page 41 :

-

Sémiotique, marketing et communication, op. cit., p. 26.

- Note de bas de page 42 :

-

Cf. M. Colas-Blaise, « Formes de vie et formes de vie. Vers une sémiotique des cultures », Actes Sémiotiques, 115, 2012.

Si nous avons pu proposer, avec l’aide de Fontanille et Zilberberg, une nomenclature non particularisante de la scène prédicative, observons qu’il serait possible de répéter la procédure pour la typologie des intentions tactiques. En effet, comme Floch l’a indiqué, ce qu’il a produit dans son étude, ce sont des types de voyageurs fondés sur la « catégorie fondamentale : continuité vs discontinuité »41. Or, avec cette question du goût sémiotique et des morphologies du champ pratique, on se rend compte que ses propositions pourraient être généralisées à n’importe quel type d’activité. En d’autres termes, il semble possible d’établir une terminologie générique des intentions tactiques et des types d’opérateurs, transversale à toute thématique pratique. Et à vrai dire, sans avoir besoin de chercher très loin, on trouve dans l’article de Marion Colas-Blaise consacré aux formes de vie la matière requise pour produire un tel catalogue42. Dans ce texte de 2012, après s’être intéressée aux manières que l’on a d’« agir en commun », autrement dit, de valoriser les corps-actants avec lesquels on commerce en cours d’action, M. Colas-Blaise met en lumière quatre « formes minimales de socialités » :

Si l’incarnation de la culture est solidaire d’une ébauche de socialisation, si la forme de vie inclut nécessairement, à travers l’appréhension sensible du monde, des formes, même minimales, de socialité, on peut chercher à modéliser l’agir en commun, qui ne se contente pas de révéler l’expérience sensible d’une immédiateté intersubjective qui peine à sortir de la sphère de l’égologie, mais qui constitue un groupe. On peut ainsi considérer que l’agir en commun se distribue lui-même selon quatre positions : l’isolement (intensité et étendue faibles), la collectivisation (intensité faible, étendue forte), l’individualisation (intensité forte, étendue faible) et la collaboration (intensité et étendue fortes).

- Note de bas de page 43 :

-

Il n’est aucunement question de psychiatriser, politiser, idéologiser ou moraliser les termes ici proposés. Si nous les avons choisis, c’est uniquement pour caractériser, de façon forte, les grandes tendances de nos manières d’être au monde : une tendance au repli chez l’individu autarciste (voire autiste si l’on veut retenir un terme plus commun, mais aussi plus sensible) ; une tendance à se soumettre à l’ordre environnemental, qui serait prioritairement situationnel, chez l’individu écologiste ; une tendance à chercher la symbiose avec son milieu chez l’individu mutualiste (ou interactionniste) ; enfin, une tendance à exercer une emprise chez l’individu impérialiste.

Cet inventaire nous aide d’abord à voir qu’il y aurait une équivalence à établir entre la façon dont le Sujet-opérateur traite son Objet-environnement (qu’il soit composé d’êtres humains, d’objets divers ou d’infrastructures…) et la façon dont il vise son objectif ou réalise son projet pratique. Mais surtout, de façon synthétique, l’auteur explicite que les manières de faire des opérateurs pratiques peuvent nous conduire à juger ces derniers comme des personnes qui recherchent, ou l’« isolement », ou la « collectivisation », ou la « collaboration », ou, enfin, l’« individualisation » ; des personnes qu’on pourrait en somme définir comme autarcistes, écologistes, mutualistes ou impérialistes43.

3. L’existence au sein du monde social

3.1. L’avènement d’une axiologie éthique

- Note de bas de page 44 :

-

Cf. E. Landowski, « Politiques du goût. 1. Entre esthésique et éthologique », Passions sans nom, op. cit., pp. 260-264.

Dans ce qui précède, nous venons de confirmer que la question du goût sémiotique peut être abordée à deux niveaux, l’un social, ou, pour reprendre la terminologie de Landowski, éthologique, l’autre sensible, ou esthésique44. Au niveau éthologique, nous avons vu que les goûts se construisent sur la base d’une relation contractuelle avec une altérité prescriptive (le Destinataire-judicateur, cet Autre social qui représente un ensemble de normes), et qu’ils marquent des positionnements sociaux. Puis, avec la typologie des usagers de Floch, nous avons relevé qu’il existe d’autres types de goûts, fondés sur une relation de contact avec des altérités matérielles (l’Objet de valeur, cet Autre sensible qui représente un ensemble de corps), marquant des modes de valorisation de l’environnement situationnel.

Ces deux niveaux ne sauraient cependant être vus comme indépendants l’un de l’autre. Au contraire, ils doivent être considérés comme participant ensemble à la constitution d’un système commun, résolument éthique. En effet, un style de vie (éthologique) est un phénomène épars qui ne peut être reconnu et valorisé que dans l’observation d’un style (de vie) esthésique : c’est à partir de l’observation d’une situation pratique, et notamment en considérant la façon dont l’opérateur traite tactiquement son espace environnant (dimension sensible), qu’on peut commencer à hasarder des conjectures sur ses intentions stratégiques (dimension sociale).

- Note de bas de page 45 :

-

Comme l’atteste le sous-titre du numéro des Nouveaux Actes sémiotiques consacré au goût : « Sémiotique gourmande. Du goût, entre esthésie et sociabilité », E. Landowski (éd.), Nouveaux Actes Sémiotiques, 55-56, 1998. Également, il nous paraît important de mentionner les contributions de François Laplantine et de Jean-Jacques Boutaud qui abordent, sous un angle respectivement plus anthropologique et plus communicationnel, cette relation entre esthésie et éthologie : cf. F. Laplantine, Le sensible et le social. Introduction à une anthropologie modale, Paris, Teraedre, 2005 ; J.-J. Boutaud , « Le sensoriel et l’expérientiel – Sémiotique marketing et communication en terrain sensible », in Jean-Jacques Boutaud et Eliseo Veron (éds.), Sémiotique ouverte. Itinéraires sémiotiques en communication, Paris, Lavoisier, 2007, ch. 7, pp. 141-163.

En somme, une intention stratégique ne peut être inférée qu’après perception d’une exécution tactique, ce qui signifie que les deux niveaux ici discutés, ceux du sensible et du social, valent comme les deux plans d’un même système, celui de l’axiologie que nous sommes en train de constituer : le niveau sensitivo-tactique comme plan de l’expression et le niveau socio-stratégique comme plan du contenu. Dans son opuscule de 2013 intitulé Pour une sémiotique du goût, Landowski ne manquait pas de rappeler cette relation fondamentale, en fait déjà établie une bonne décennie plus tôt, entre esthésie et éthologie45 :

- Note de bas de page 46 :

-

E. Landowski, Pour une sémiotique du goût, São Paulo, Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 2013, p. 36.

D’une manière bien plus générale (et contrairement à ce qui est souvent suggéré en sémiotique), aucune expérience esthésique n’a lieu dans un espace-temps détaché du reste de la vie. Même vécue comme un « éblouissement » […] toute rencontre […] prend son sens, et son goût, en relation avec des éléments à caractère contextuel qui relèvent de ce que nous appellerons la dimension éthologique de notre être au monde. Nous désignons par là tout ce qui est de l’ordre du contrat entre les sujets, par opposition aux rapports de contact matériel et sensible, c’est-à-dire esthésique, entre les corps.46

3.2. Des critères à mieux déterminer

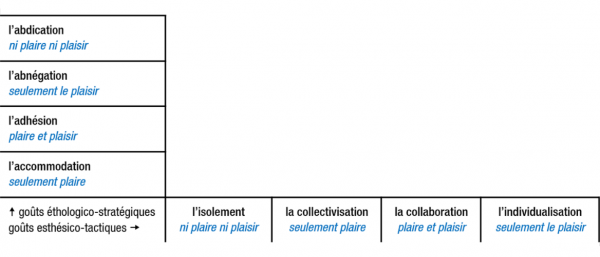

Pour détailler la structure de cette axiologie que nous visons à établir, il nous faut commencer par considérer nos deux niveaux comme des « valences », autrement dit comme des axes gradués permettant, une fois croisés, de produire des valeurs. En nous inspirant une nouvelle fois des préceptes de sémiotique tensive de Zilberberg, nous réserverons la valence extensive du système aux phénomènes esthésiques, puisqu’ils sont observables (plan de l’expression), et, par suite, attribuerons la valence intensive aux incidences éthologiques de ces phénomènes puisqu’elles procèdent, comme nous l’avons dit, d’inférences logiques (plan du contenu).

- Note de bas de page 47 :

-

Voir notamment le schéma de la p. 68.

Pour graduer l’axe extensif, nous reprendrons l’échelle de mesure des styles tactiques, de manière à obtenir la séquence suivante : isolement (intention nulle), collectivisation (intention faible), collaboration (intention forte), individualisation (intention suprême). En revanche, pour graduer l’axe intensif, nous nous garderons de retenir les quatre styles de vie auxquels Landowski s’en est tenu dans un premier temps, en 1997 dans Présences de l’autre47 — ceux du caméléon, du snob, du dandy et de l’ours —, car, comme nous allons le voir, ces figures et les styles de vie qu’elles désignent ne déterminent pas des gradients, mais incarnent déjà des valeurs composant l’axiologie.

- Note de bas de page 48 :

-

Cf. Passions sans nom, op. cit., en particulier schéma p. 267.

De fait, quelques années plus tard, dans Passions sans nom, Landowski fera remarquer que par opposition aux figures nouvelles qu’il introduit alors (celles de « l’homme du monde » ou « homme heureux », et de « l’homme de génie », ou « amoureux »), les quatre figures interdéfinies par le modèle de Présences de l’autre (désormais regroupées deux à deux en position de subcontraires) partageaient toutes la caractéristique de cultiver des « satisfactions réflexives ou solitaires »48. Autrement dit, dans les termes que nous avons retenus, le snob, le dandy, l’ours et le caméléon désignent des types d’individus valorisant ou bien l’isolement ou bien l’individualisation. Or, comme un gradient, quel qu’il soit, doit toujours pouvoir se combiner avec les gradients de la valence opposée, on comprend que ces styles ne peuvent prétendre endosser cette fonction : situés sur la valence intensive, ils ne sauraient se combiner avec les gradients extensifs de la collectivisation et de la collaboration.

- Note de bas de page 49 :

-

Pour une sémiotique du goût, op. cit., p. 44.

Cette clarification nous donne surtout l’occasion de préciser que le dandy et le snob présentent le trait de l’/individualisation/ — ils poursuivent tous deux un objectif égocentré : l’« exclusion » pour le premier, l’« assimilation » pour le second —, et que l’ours et le caméléon manifestent, eux, le trait de l’/isolement/ car, à l’inverse, ils subissent chacun un état de fait : une « admission » pour le premier, une « ségrégation » pour le second. En résumé, on a d’un côté des figures humaines qui prennent leur destin en main, et de l’autre des figures animales qui s’en remettent au sort, raison pour laquelle, dans un troisième temps, en 2013, Landowski a notamment qualifié ces dernières de « quadrupèdes résignés (qui s’accommodent de la contingence) »49.

Enfin, maintenant qu’on a pu discriminer sur le plan esthésico-tactique ces styles de vie —l’ours et le caméléon qui s’isolent, le dandy et le snob qui s’individualisent —, il reste à rappeler que Landowski avait instauré, entre ces archétypes, un critère éthologico-stratégique fondant la distinction entre « goût de plaire » moyennant le respect de la bienséance sociale (pour le caméléon et le snob) et « goût de jouir [de se faire plaisir] » sans égard pour la bienséance (pour l’ours et le dandy). En somme, étant donné qu’on a une valence extensive divisée en quatre gradients (l’isolement, la collectivisation, la collaboration et l’individualisation) et une valence intensive articulée autour de deux gradients (le goût d’être, comme on dit, « de bon goût », et le goût de se faire plaisir avant tout), on devine qu’à ce stade notre axiologie comportera déjà au moins huit styles de vie.

3.3. L’effet de nos actions sur la vie sociale

À la suite des conclusions tirées de l’étude de Floch, nous avons pu structurer la catégorie du goût esthésique autour de quatre termes. Passant à présent au goût éthologique, nous voyons que nous pourrions faire de même en combinant les termes que nous avons actuellement à notre disposition (goût de plaire à la société et goût de se faire plaisir avant tout), assortis de leurs contradictoires (non-goût de plaire à la société et non-goût de se faire plaisir avant tout).

- Note de bas de page 50 :

-

Par « Opinion » (avec la majuscule), nous entendons désigner l’ensemble des convictions, des valeurs, des jugements, des préjugés et des croyances d’une population. « Par opposition au public, dispersé en une multitude […], et qui, simple collection d’individus, juxtapose une série d’unités sous la forme d’une totalité partitive, l’Opinion […] ne peut être conçue que comme une unité molaire, un actant collectif proprement dit, en un mot comme une totalité intégrale ». E. Landowski, La société réfléchie. Essais de socio-sémiotique, Paris, Seuil, 1989, p. 29.

- Note de bas de page 51 :

-

Cette section et la suivante reprennent synthétiquement plusieurs thèses de notre article « Le plaisir de plaire. Trajectoires modales ou stratégies morales ? », Actes sémiotiques, 121, 2018.

En articulant ces termes selon la série des possibles et en ayant à l’esprit que c’est la société, sous le couvert de l’Opinion50, qui reconnaît (ou même attribue) ces goûts aux individus, on obtiendrait les dispositions éthologiques suivantes51 : l’abdication pour les individus ne présentant ni goût de plaire ni goût de se faire plaisir, c’est-à-dire ne voyant aucune raison de participer au maintien de la cohésion sociale ; l’accommodation pour les individus présentant un goût de plaire, mais aucun goût de se faire plaisir, à savoir ayant une raison déterminée et suffisante de préférer le maintien de la paix sociale à l’expression d’une idée ou d’un sentiment propres ; à l’opposé, on aurait l’abnégation pour les individus présentant le goût de se faire plaisir mais aucun goût de plaire, c’est-à-dire ayant une raison déterminée et suffisante de préférer l’expression d’une idée ou d’un sentiment au maintien de la paix sociale ; enfin, on aurait l’adhésion pour les individus présentant à la fois un goût de plaire et un goût de se faire plaisir, en d’autres termes, ne voyant aucune raison de ne pas participer au maintien de la cohésion sociale.

À la suite de cette énumération, ce qui semble clair, c’est que les goûts éthologiques paraissent moins inhérents aux individus que soumis à la contingence sociale. Le fait qu’ils ne se spécifient qu’en tant que reconnus par cette instance normative qu’est l’Opinion les rend d’emblée et nécessairement relatifs, dans la mesure même où les jugements de l’Opinion (des opinions) sont par nature arbitraires. Effectivement, le système de valeurs sur lequel repose une opinion déterminée est toujours susceptible de varier dans le temps et surtout n’est jamais valable sous toutes les latitudes. On comprend ainsi que sans rien changer à nos façons de faire, mais en changeant seulement de contexte, nous puissions parfaitement être regardés comme exprimant des goûts éthologiques différents ou même opposés :

- Note de bas de page 52 :

-

Passions sans nom, op. cit., p. 268.

Par exemple, tel qui se considère comme un homme du monde et qui est reconnu comme tel dans son milieu pourra très bien, observé de plus loin ou sous un autre angle, ou déplacé dans un autre milieu, faire figure d’ours mal léché. Autrement dit, une figure change de signification (typologique) selon l’emplacement (topologique) d’où elle est regardée, et par là même en fonction de l’identité (typologique à nouveau) de celui qui l’observe et l’interprète.52

3.4. Des contingences jugées stratégiques

Quand on creuse la question du goût dans sa dimension éthologique, on se rend compte que la contingence n’opère pas seulement sur le plan superficiel de l’Opinion, mais aussi à un niveau profond qui nous amène à interroger l’usage même du terme de goût… en tout cas selon ce principe de pertinence. A bien y regarder, les goûts éthologiques (du moins, tels que nous les avons envisagés jusqu’ici) se présentent en effet, essentiellement, comme des aptitudes : aptitude à s’aligner, ou non, sur le social (pour le goût ou le non-goût de plaire), aptitude, ou non, à assumer publiquement ses convictions (pour le goût ou le non-goût de se faire plaisir). Autrement dit, les goûts reconnus aux individus semblent dépendre de la présence ou de l’absence de certaines modalités, en l’occurrence des deux modalités déontiques de base que sont le savoir (pour la capacité à s’aligner sur le social, à faire preuve de savoir-vivre) et le croire (pour la capacité à assumer ses convictions, à croire en soi). Selon cette perspective, qu’on peut qualifier de générative, ou éthique, les individus suivraient donc des trajectoires modales, à savoir qu’ils agiraient en fonction des aptitudes que le sort a « bien voulu » leur conférer.

- Note de bas de page 53 :

-

On sait que la modalité du croire peut être définie de deux manières différentes : comme l’expression d’une conviction assumée (comme ici), ou comme l’expression d’une conscience pratique faible, reposant donc sur une croyance. Dans notre article « Le plaisir de plaire », c’est cette seconde acception que nous avions retenue, ce qui explique pourquoi la modalité du croire est diversement distribuée dans cet article-ci et cet article-là (cf. « Le plaisir de plaire… », art. cit, p. 10).

Or, évidemment, pour l’Opinion, cette position est intenable car elle exclut la possibilité de reconnaître les individus comme responsables de leurs actes. Aussi l’Opinion renverse-t-elle la perspective, en interprétant ces trajectoires modales comme des stratégies morales, c’est-à-dire en voyant dans des fortunes modales — bonnes ou mauvaises — l’expression de goûts éthologiques. L’abnégation, l’abdication, l’accommodation et l’adhésion sont les termes que nous avons retenus pour dénommer ces goûts qui, désormais, déterminent donc aussi des stratégies : l’abnégation comme stratégie fondée sur la seule modalité du croire, l’abdication comme stratégie dépourvue de toute modalité déontique, l’accommodation comme stratégie procédant de la seule modalité du savoir, enfin l’adhésion comme stratégie articulant les deux modalités du croire et du savoir53.

4. Une axiologie riche de sens en tous genres

4.1. Des styles de vie qui se démultiplient

- Note de bas de page 54 :

-

Cf. Passions sans nom, op. cit., pp. 267 et surtout 270-289.

De toute cette discussion, il ressort que contrairement à ce que pouvait laisser penser une première modélisation (celle de Présences de l’autre avec l’ours, le snob, etc.), un style de vie n’est pas seulement un style éthologique, mais aussi le produit du croisement d’un style éthologique (abdication, abnégation, adhésion, accommodation) avec un style esthésique (isolement, collectivisation, collaboration, individualisation). Bien que, dès Passions sans nom, Landowski ait clarifié et problématisé cette interdépendance en articulant diverses solutions imaginables pour « gérer les relations entre l’esthésique et l’éthologique, entre les plaisirs et le bien-être »54, jamais l’exercice de schématisation des relations entre styles esthésiques et éthologiques n’est allé jusqu’à la constitution d’une taxinomie composée de seize termes, telle celle vers laquelle nous nous dirigeons ici, moyennant, comme on va le voir, le croisement des gradients de chaque axe discuté.

- Note de bas de page 55 :

-

Pour une sémiotique du goût, op. cit., pp. 47 et 49.

Au lieu en effet de chercher à explorer les possibilités d’une telle combinatoire, Landowski, dans une troisième étape (celle de Pour une sémiotique du goût), s’est restreint à combler un (double) manque du modèle précédent en conceptualisant ce que pourraient être en principe les figures d’une parfaite conciliation entre les deux formes du goût. D’où l’apparition de deux nouvelles métaphores zoologiques, à savoir la figure caricaturale du « Chien placide » dont l’« épanouissement » tient à ce qu’« en faisant ce qui lui plaît » (esthésiquement), « il plaît » (éthologiquement), et celle, plus intéressante, du « Chat rêveur » (celui de Baudelaire, Jakobson et Lévi-Strauss) chargé de symboliser le style de vie d’un sujet (individuel ou collectif) dont l’« accomplissement » aurait « pour corrélat, et même pour condition, l’accomplissement de son partenaire »55. Cela s’additionnant à la cohorte des autres figures emblématiques rencontrées en cours de route (du dandy Brummell et de Diogène l’anti-dandy, de l’espion ou de la guêpe au séducteur ou du mondain, du génie et de l’amoureux au sage et même à l’Oncle Sam), on aurait là de quoi remplir — en partie en tout cas — les cases de l’axiologie des styles de vie que nous proposons de schématiser comme suit :

- Note de bas de page 56 :

-

Pour hiérarchiser la série des gradients de l’axe intensif, nous avons repris la série des valeurs morales discutées par Denis Bertrand dans « De la justesse » avec l’insuffisance (intensité nulle), la mesure (intensité faible), la justesse (intensité forte) et l’excès (intensité extrême). Plus spécifiquement, nous avons considéré l’accommodation comme un goût insuffisant, l’adhésion comme un goût mesuré, l’abnégation comme un goût juste (au sens de limite), enfin l’abdication comme un goût excessif (car exagéré). Toutefois, il nous semblerait possible d’inverser les places de l’accommodation et de l’abdication selon l’angle que l’on adopterait pour les définir. Cf. D. Bertrand, « De la justesse », RS/SI, op. cit.

Fig. 2. Les composantes des valences éthiques56

4.2. Le double jeu du snob

- Note de bas de page 57 :

-

Présences de l’autre, op. cit., p. 58.

- Note de bas de page 58 :

-

Passions sans nom, op. cit., p. 267.

Si nous venons d’indiquer qu’il serait seulement en partie possible de remplir les cases de notre tableau avec les figures répertoriées par Landowski, c’est parce qu’il s’avère que certains styles de vie peuvent rentrer dans plusieurs cases. C’est le cas du snob qui, à hauteur d’un système composé de plus de quatre termes, perd en pertinence. Précisément, on constate le problème en confrontant Présences de l’autre, où l’auteur attribue à ce style une tendance à la collectivisation (les snobs « cherche[nt] leur salut de préférence par l’alignement sur le collectif »57) et Passions sans nom, où c’est plutôt une tendance à l’individualisation qui est identifiée (les snobs recherchent des satisfactions « réflexives », tournées vers eux-mêmes, et non pas « transitives », c’est-à-dire partagées avec autrui58).

- Note de bas de page 59 :

-

Le « séducteur » de Passions sans nom s’apparenterait à ce dandy-arriviste. Op. cit., pp. 272-273.

Le problème tient selon nous à ce que Landowski s’est borné à situer ces figures le long d’un continuum (figuré par une ellipse en place de carré), en suggérant une multiplicité potentiellement illimitée de nuances positionnelles pour chaque élément, mais sans clarifier avec précision que peuvent exister plusieurs variétés de snobs, en tout cas deux : d’une part un snob-admirateur, celui de Présences de l’autre, qui reproduit avec application ce qu’on attend de lui afin d’être admis dans le monde ou le milieu qu’il admire ; d’autre part un snob-arriviste, celui de Passions sans nom, qui se conforme lui aussi avec application à ce qu’on attend de lui, mais dans l’unique but d’en retirer une satisfaction personnelle (matérielle ou intellectuelle59), donc sans considération aucune pour le monde auquel il cherche à plaire. En somme, on aurait d’un côté un snob vertueux, mu par de nobles intentions, de l’autre, un snob vicieux, nourrissant d’obscurs projets.

4.3. Vices et vertus des styles de vie

- Note de bas de page 60 :

-

« Plaidoyer pour l’impertinence », Actes Sémiotiques, 116, 2013.

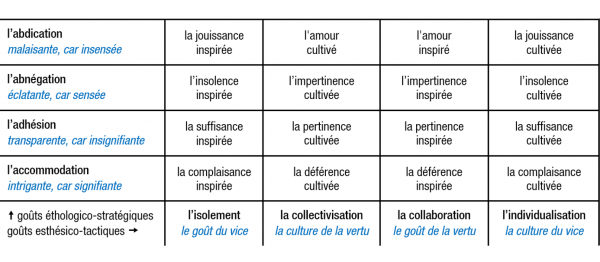

Pour ceux qui connaissent les travaux de Landowski, l’évocation de cette problématique du vice et de la vertu ne paraîtra pas anodine. De fait, dans un article de 2013 ayant pour titre « Plaidoyer pour l’impertinence », l’auteur avait déjà questionné cette paire de dispositions morales60. Il y montrait en détail que lorsqu’on juge une attitude, on s’appuie généralement sur deux critères cardinaux — d’une part le respect et son contraire (l’attitude est-elle respectueuse ou irrespectueuse ?), d’autre part la vertu et son envers (l’attitude est-elle vertueuse ou vicieuse ?) — dont la combinaison permet ensuite de dégager quatre grands types d’« attitudes morales » : la « déférence » (ou respect vertueux), la « complaisance » (ou respect vicieux), l’« impertinence » (ou irrespect vertueux) et l’« insolence » (ou irrespect vicieux).

Alors qu’on pourrait voir dans ces attitudes morales la stricte expression des stratégies évoquées plus haut, c’est-à-dire considérer ces attitudes comme des gradients possibles de l’axe intensif (avec l’insolence pour l’abdication, l’impertinence pour l’abnégation, la déférence pour l’adhésion et la complaisance pour l’accommodation), il nous paraîtrait plus correct d’envisager ces attitudes comme des expressions particularisant des paires de styles de vie. En effet, comme on vient de le voir avec le snob, la vertu et le vice forment un critère dépendant uniquement de l’axe extensif, donc n’ayant aucune pertinence pour composer l’axe intensif. Plus précisément, on observe que ce critère distingue les styles valorisant l’environnement situationnel (la collectivisation et la collaboration, pour la vertu) de ceux ne le valorisant pas (l’isolement et l’individualisation, pour le vice). Pour le dire autrement, il y aurait lieu de considérer l’insolence et l’impertinence comme des attitudes particularisant les styles de vie qui se situent sur le gradient de l’abnégation, et la déférence et la complaisance comme des attitudes particularisant les styles de vie qui relèvent du gradient de l’accommodation. Pour diversifier le lexique, l’insolence et l’impertinence seraient des attitudes globalement éclatantes — à la limite scandaleuses —, alors que la déférence et la complaisance seraient des attitudes intrigantes.

- Note de bas de page 61 :

-

Si nous situons l’amour et la jouissance au même niveau, c’est d’abord, comme nous l’avons signifié, parce que ces dispositions présentent toutes deux la caractéristique d’apparaître, dans beaucoup de contextes, comme relativement « irrationnelles » (ou pour le moins « déraisonnables »), mais c’est aussi, plus techniquement, parce que Landowski a déjà thématisé ces termes en définissant le premier, l’amour, comme un « savourer [l’autre] en lui permettant de s’accomplir », et le second, la jouissance, comme un simple « posséder [l’autre] en le réduisant à soi-même ». Passions sans nom, op. cit., p. 260.

- Note de bas de page 62 :

-

Par d’autres voies, Jacques Fontanille s’est intéressé aux deux phénomènes ici évoqués de la transparence et de l’absurde : cf. J. Fontanille, « Transparences : des croyances et des concessions », in Formes de vie, op. cit., et id., « L’absurde comme forme de vie », RS/SI, op. cit. En outre, les quatre « états d’âme fondamentaux » que Fontanille identifie comme instaurateurs de formes de vie équivalent assez exactement, nous semble-t-il, aux termes que nous avons retenus : le « sentiment de manque » apparaît face à des attitudes intrigantes, le « sentiment de plénitude » face à des attitudes transparentes, « le sentiment du vide » face à des attitudes malaisantes, et l’« étonnement » face à des attitudes éclatantes. Cf. Formes de vie, op. cit., p. 64.

Ensuite, afin de compléter la série, il faudrait proposer de nouveaux termes pour les attitudes non prises en compte par Landowski. Sous réserve d’inventaire et comme base pour des réflexions à venir, nous suggérerions d’abord, pour le gradient de l’adhésion, la pertinence (côté vertu) et la suffisance (côté vice), puis, pour le gradient de l’abdication, l’amour (côté vertu) et la jouissance (côté vice)61. Avec la pertinence et la suffisance, on aurait synthétiquement affaire à des attitudes transparentes, sans relief ; avec l’amour et la jouissance, à des attitudes « malaisantes » (terme devenu à la mode ces derniers temps), car jugées vaines et donc absurdes62.

- Note de bas de page 63 :

-

Pour une présentation en bonne et due forme de ces quatre « régimes de sens », nous renvoyons à E. Landowski, Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005, ou, plus récent, à « Principes d’intelligilité et régimes de sens », in « Populisme et esthésie. Présentation », Actes Sémiotiques, 121, 2018.

Finalement, il serait possible aussi de distinguer les styles de vie, au sein des paires d’attitudes susmentionnées, selon le critère du « mode d’élaboration de l’action », qui pourrait être soit « cultivé », car procédant d’un travail de schématisation de l’action préalable (collectivisation et individualisation), soit « inspiré », car se manifestant sur le moment, sans intention programmatique (isolement et collaboration). Et surtout, il paraît aller de soi que toutes ces paires révèlent in fine, aux yeux de l’Opinion, des modes de gestion du sens particuliers qui, précisément, expliqueraient leurs valorisations : avec la complaisance et la déférence, on manipule des significations ; avec la pertinence et la suffisance, on confirme des évidences, on tombe dans l’insignifiance ; avec l’impertinence et l’insolence, on crée du sens ; enfin, avec l’amour et la jouissance, on entre dans l’univers des passions, là où règne, toujours du point de vue de l’Opinion, le non-sens63.

Fig. 3. Les valeurs des styles de vie

4.4. Un dandy qui peut en cacher d’autres

Si on ne trouve dans Passions sans nom qu’un seul type de snobs, l’auteur y distingue en revanche deux sortes de dandy : celui du type de Brummell, et l’anti-dandy. De prime abord, on pourrait se dire que cette distinction équivaut à celle que nous estimions nécessaire d’établir à l’endroit du snob : Landowski serait en somme parvenu à identifier un dandy vertueux (type Brummell) et un dandy vicieux (l’anti-dandy). Cependant, si nous nous en tenons à la manière dont nous avons jusqu’ici caractérisé les valences de notre axiologie, il serait incorrect de polariser de cette façon-là ces deux dandys. En effet, si on s’en tient à la description que l’auteur donne de leurs styles respectifs, on ne peut que ranger ces dandys dans une même case étant donné qu’ils font l’un et l’autre régner un même parfum de scandale (l’éclat de l’axe intensif) et présentent tous les deux la même tendance invétérée à l’exhibition de leurs propres goûts, qu’ils estiment bien entendu supérieurs à ceux de tout le monde (l’individualisation de l’axe extensif) :

- Note de bas de page 64 :

-

Passions sans nom, op. cit., pp. 283-284.

[…] qu’est-ce donc au juste qui fait jouir un dandy ? La question se complique du fait qu’il y en a en réalité de deux sortes. La variété habituellement reconnue, celle des Brummell, se caractérise par la pratique d’une forme superlative de « raffinement ». Le sujet sort du commun par la supériorité incommensurable de son « goût », qui dépasse à tel point celui de tout le monde, y compris de l’homme du monde, qu’il en paraît extravagant, outrancier, presque scandaleux. […]. Tout en commandant un rigoureux minimalisme (sorte d’hygiénisme corporel et moral), l’amour du beau se transforme chez lui en exhibition de l’amour du beau, en une prolifération des marques de l’élégance, en un chic qui s’affiche tellement qu’il finit par prendre l’allure d’une caricature du bon goût. — Mais ce dandy en cravate a un frère en guenilles, en train de se gausser de lui à en perdre haleine. Ce rieur, c’est l’anti-dandy, autre variante à l’intérieur de la même famille, donc dandy lui aussi, mais de l’inélégance, ou mieux de l’anti-élégance, de la vulgarité calculée, de la bestialité affichée, du mauvais goût cultivé comme un art.64

- Note de bas de page 65 :

-

A l’inverse, pour les styles vertueux, ce serait la « bienfaisance » et ses degrés qui fonctionneraient comme critère.

En cherchant à tout prix à attirer les regards, Brummell et l’anti-dandy se comportent tous les deux selon un même style de vie, en l’occurrence vicieux, parce que procédant d’intérêts purement égocentrés. Par contre, si dans la description ci-dessus il était apparu que l’un ou l’autre, en affichant sa singularité, voulait inspirer à ses proches un style de vie inédit, alors on aurait disposé d’un critère permettant de les distinguer dans la mesure où l’un d’entre eux serait apparu comme un individu créateur (d’une nouvelle mode), autrement dit, non pas comme un insolent mais comme un impertinent. En d’autres termes, pour saisir ce qui serait susceptible de distinguer Brummell de l’anti-dandy, il faudrait prendre en compte une variable de plus, relative au degré de nuisance de chacun d’eux65. Au regard d’un tel critère, on verrait que Brummell présente sans doute un pouvoir de nuisance à peu près nul alors que l’anti-dandy pourrait en exercer un assez fort.

Au-delà de ce cas particulier, on voit qu’on pourrait donc, en principe, retenir ce critère du « degré d’influence » comme variable supplémentaire et l’appliquer à l’ensemble des positions du tableau. Mais aussitôt on constate qu’une telle procédure ferait exploser le nombre de styles de vie schématisables… Afin de ne pas transformer notre axiologie en « usine à gaz », on ne retiendra donc pas ce dernier critère, mais on gardera néanmoins à l’esprit que de nouvelles subdivisions, toujours plus fines, restent possibles à l’intérieur de chaque catégorie de styles de vie.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons assigné à « la société » (terme vague et polysémique à souhait) un double rôle. Nous l’avons considérée comme une autorité morale, capable de distribuer des jugements qui contribuent à la caractérisation des diverses variétés de styles de vie. Et elle a fait en même temps office de lieu d’accueil pour l’étude de ces styles de vie. Or, la « société » n’est pas la seule instance susceptible de remplir ces deux rôles. Selon la nature de l’étude qu’on pourrait viser à conduire sur les styles de vie, rien n’interdira de retenir comme Destinataire-judicateur et comme sémiosphère d’autres actants et d’autres lieux. Dans « Plaidoyer pour l’impertinence », Landowski avait, par exemple, circonscrit l’univers de sens de son analyse à la salle de classe et, par suite, avait attribué au professeur le statut de Destinataire-judicateur.

Par ailleurs, reconnaissons que les termes utilisés (ou qui pourraient être utilisés) pour dénommer les styles de vie risqueront toujours de poser problème. Il s’agit en effet de ne pas oublier qu’un style de vie est avant tout une catégorie, à savoir un ensemble unifiant des réalités distinctes autour de critères communs. Comme on l’a vu avec les catégories du snob et du dandy, il est effectivement toujours possible de faire apparaître des sous-variétés de styles en identifiant de nouvelles variables. D’où la difficulté de trouver des termes suffisamment pertinents pour distinguer clairement les styles de vie entre eux, et, en même temps, représenter au mieux — de la façon la plus neutre possible — les sous-variétés composant la catégorie. Étant donné que cette tâche est des plus délicates, nous avons autant que possible évité de la mettre en œuvre.

- Note de bas de page 66 :

-

Fontanille résume cette conception de la façon suivante : « Tels qu’ils sont proposés aujourd’hui, notamment par Eric Landowski, [les styles de vie] sont des configurations passionnelles et existentielles — des manières d’être et de sentir —, sans rattachement explicite et nécessaire à une stratification des “modes de signification” et de leurs plans d’analyse. Ils prennent place au cœur d’une approche sociosémiotique des phénomènes de signification, comme des déterminations caractéristiques des acteurs engagés dans des interactions : à ce titre, ils procèdent donc de la typologie et de la description des interactions sociales, et des phénomènes de signification saisis dans la perspective de ces interactions. Les “styles de vie”, tels qu’ils sont conçus et mis en œuvre par Eric Landowski, sont des configurations existentielles et sociales ». Formes de vie, op. cit., p. 13.

- Note de bas de page 67 :

-

Ibid.