La sémiotique des mondes vivants

Du signe à l’interaction, de la téléologie à la structure

Jacques Fontanille

Centre de Recherches Sémiotiques

Université de Limoges

Index

Mots-clés : biosémiotique, interactions, téléologie, Umvelt

Auteurs cités : ARISTOTE, Francis BACON, Marcelo BARBIERI, Denis BERTRAND, Bruno CANQUE, Charles DARWIN, Richard DAWKINS, Jacques DEWITTE, Jacques FONTANILLE, GROUPE µ, Hans JONAS, Jean-Marie KLINKENBERG, Kalevi Kull, Eric LANDOWSKI, Maurice MERLEAU-PONTY, Howard PATTEE, Adolf PORTMANN, Bernardin de SAINT-PIERRE, Robert SPAEMANN, Jacob von UEXKÜLL, Thure von UEXKÜLL, Larry WRIGHT

1. Introduction

L’expression « monde vivant », notamment au pluriel (mondes vivants), est ici un équivalent d’Umwelt (Umwelten). Nous réservons la notion d’« univers » à ce que Greimas désigne et définit dans Sémantique structurale comme des « univers de sens », c’est-à-dire comme les domaines où s’exerce la perception sémantique des discontinuités sur lesquelles se fonde la construction de la signification. Les mondes vivants sont des domaines d’interaction, centrés sur une entité vivante dont l’observateur adopte le point de vue. Un micro-univers de sens peut certes coïncider avec un monde vivant, mais alors que dans le premier cas c’est l’observateur en tant que tel qui se place au centre des effets de sens perçus, dans le second, c’est un organisme vivant quelconque qu’on trouve au centre des interactions.

- Note de bas de page 1 :

-

Groupe μ, Principia semiotica. Aux sources du sens, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2015.

Dans Principia semiotica, le Groupe μ vise une sémiotique générale qui intègrerait la signification du monde vivant en général1. Jean-Marie Klinkenberg, l’un des deux auteurs, s’interroge par exemple sur ce que serait le régime de signification propre à un ver de terre :

- Note de bas de page 2 :

-

Jean-Marie Klinkenberg, cité en ligne dans « Pourquoi y a-t-il du sens plutôt que rien ? », Julia Luong, 2018, Université de Liège - http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_420022/en/pourquoi-y-a-t-il-du-sens-plutot-que-rien?printView=true - September 23, 2018.

Le ver de terre meurt s’il est exposé à la lumière. Or si vous l’y exposez, il va tenter de rentrer dans le sol : est-ce que cela veut dire qu’il est conscient ? Non. Mais le ver de terre est néanmoins en possession du minimum de ce qu’est un langage, c’est-à-dire un plan d’expression et de contenu. Sur le plan de l’expression, on trouve ici l’opposition clair/sombre, qui existe parce qu’il y a chez le ver de terre des capteurs qui lui permettent de la manipuler, de la gérer et de l’exagérer. Sur le plan du contenu, on trouve l’opposition correspondante vie/mort. Le fonctionnement du ver de terre repose donc sur des informations organisées selon un système d’oppositions binaires. Et c’est un système de sens qui lui permet de survivre. Bien sûr, c’est une grammaire extrêmement simple, que le vers de terre n’est pas capable de décrire, contrairement à nous. Néanmoins, à bien y réfléchir, peu de gens sont capables de dire comment fonctionne leur langue.2

Cette extension des investigations sémiotiques n’est pas nouvelle, certes, puisque la sémiotique d’inspiration peircienne, notamment aux Etats-Unis et en Europe du Nord, développe depuis le milieu du XXe siècle le domaine de recherche biosémiotique. En revanche, les sémiotiques structurales ont longtemps tenu le monde vivant hors de leur champ, principalement en raison d’une orientation naturaliste (au sens où l’entendent Philippe Descola et les anthropologues contemporains) qui a conduit les recherches d’inspiration structurale à se développer dans la direction d’une sémiotique des cultures, étant entendu que la signification de la nature pouvait être également appréhendée, mais seulement à travers le filtre des cultures.

Or il est évident que si le couplage semi-symbolique entre l’opposition vie / mort et l’opposition clair / sombre a un « sens » pour le ver de terre, ce n’est pas à travers le filtre d’une culture, sauf à supposer — ce qui n’est pas exclu — que n’importe quel être vivant construit un monde signifiant grâce à ses interactions avec son proche environnement. Mais le mouvement d’expansion qui porte l’ouvrage Principia semiotica ne s’en tient pas au vivant, car le Groupe μ tient le même type de raisonnement pour les machines, et même pour des dispositifs techniques relativement simples comme une soupape de sécurité ou un régulateur de Watt. Une machine en effet, aussi simple soit-elle, interagit elle aussi à sa manière avec son environnement en y sélectionnant des propriétés pertinentes et en ignorant toutes les autres.

Nous nous interrogeons ici sur le type de sémiotique dont nous avons besoin pour construire une biosémiotique qui serait d’inspiration structurale. Par conséquent, même si nous devons avoir le souci de ne jamais rompre les liens avec une sémiotique du monde humain, d’une part, et une sémiotique générale qui dépasserait le monde vivant, d’autre part, il n’en reste pas moins que nous devons comprendre ce qui est propre à la vie dans le monde vivant. Sinon, il n’est nul besoin d’une biosémiotique, et une sémiotique générale suffirait, comme le propose le Groupe μ.

- Note de bas de page 3 :

-

Jacob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot, Bibliothèque Rivages, traduction de Charles Martin-Fréville, introduction de Dominique Lestel, « De Jacob von Uexküll à la bio-sémiotique », 2015 [2010]. — Sur l’éthosémiotique de von Uexküll, on pourra consulter une présentation plus détaillée et extensive in J. Fontanille, « La sémiotique des interactions chez von Uexküll », in Alessandro Zinna (éd.), La Sémiotique et les Sciences. Biologie, Éthologie et Sémiotique. Les vivants et leur environnement. Milieu, habitat, territoire, espace familier, Actes du colloque d’Albi-Moissac 2018, à par.

- Note de bas de page 4 :

-

Nicole Pignier, dans « Design et éco-sémiotique. Quand le design co-énonce avec le vivant » prend à cet égard les précautions nécessaires : en faisant appel à l’énonciation, elle précise que l’actant qui en serait responsable n’est ni un sujet ni un actant transcendantal, mais un « actant ambiant », une « tension actantielle entre instances partenaires accueillants / accueillis » (p. 72). (Dans E. Mitropoulou et N. Pignier, Le sens au cœur des dispositifs et des environnements, Paris, Connaissances nouvelles, 2018).

Jacob von Uexküll s’est lui-même posé la question en faisant référence à Descartes : dans son introduction à l’ouvrage Milieu animal et milieu humain, il précise qu’à la différence de Descartes (pour qui les animaux sont tout comme des machines), il va remettre le machiniste dans la machine3. Ce geste inaugural ne consiste pas seulement à identifier un actant dans la machine, puisque la machine en est déjà un, mais à introduire un actant à l’intérieur de l’actant : le « machiniste » est un actant interne, un pilote ou un centre de contrôle qu’Uexküll appelle sans doute trop rapidement un « sujet »4. Néanmoins, c’est bien cette opération qui l’autorise à concevoir un Umvelt, car le domaine d’interactions d’un organisme vivant doit être organisé autour d’un centre de référence, qui fait toute la différence avec l’environnement quelconque d’une machine et de quelque dispositif technique que ce soit.

- Note de bas de page 5 :

-

Nous conservons ici systématiquement le terme allemand, car aucune traduction française n’est satisfaisante. « Milieu », qui est souvent utilisé en traduction, est pourtant un concept zoologique qu’Uexküll récuse : dans la tradition lamarckienne, et même pour le sens commun, le milieu est un ensemble de déterminations qui s’imposent aux êtres vivants, alors que l’Umwelt est un domaine d’interactions co-construit par l’organisme et le milieu.

- Note de bas de page 6 :

-

Dans un but et avec des arguments comparables, Augustin Berque a choisi le terme de « subjectité » (Augustin Berque, Ecoumène. Introduction à l'étude des milieux humains, Paris, Belin, 2009 (2000). Ce terme et cette notion sont empruntés à Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Livre de Poche, 1990 [1974], p. 134.

Le machiniste en question est bien loin d’être un « sujet », quelle que soit l’acception que l’on donne à ce terme. C’est une instance actantielle, certes, qui perçoit, ressent, contrôle et agit, mais qui n’est ni sujet, ni objet : partenaire d’un ensemble d’interactions, elle n’est qu’un interactant parmi d’autres. Ce sera donc notre hypothèse de travail : les mondes vivants sont des domaines d’interactions entre chaque organisme et chaque espèce et leur milieu, organisés autour d’un centre actantiel de référence, qui est l’un des interactants dont on adopte le point de vue pour construire son Umwelt5. Pour éviter d’inévitables confusions, nous parlerons à cet égard de subjectalité et de non de subjectivité : la subjectalité en question n’est en l’occurrence que le nom de l’orientation épistémique que, par principe de méthode, on adopte pour spécifier et différencier les mondes vivants de tous les autres6.

- Note de bas de page 7 :

-

Hans Driesch, Geschichte des Vitalismus, Whitefish, Kessinger reprints, 2010 [1905].

- Note de bas de page 8 :

-

Chez Aristote, l’entéléchie est à la fois le processus et son résultat, dans ce qu’ils ont de plus parfaitement achevé, complet. En somme, l’actualisation ultime de la puissance.

La subjectalité est une hypothèse de travail (nous verrons même qu’elle peut être réduite à un effet de sens de l’actualisation des Umwelten), en ce sens qu’elle nous oriente vers un choix de méthode susceptible de nous donner accès aux principes de structuration du monde vivant. Ce choix de méthode ne présuppose en aucune manière une autonomie (ontologique) de la vie, et par conséquent ne peut être mis au crédit d’une conception qui se rapprocherait de l‘organiscisme ou du vitalisme. A la fin du XIXe siècle, Hans Driesch défendait par exemple l’existence d’une force vitale7 qui lui fournissait l’argument majeur pour fonder l’autonomie de la vie, étayée par ailleurs sur le concept aristotélicien d’entéléchie8. Toutes les manifestations éventuelles de cette « force vitale » étant indirectes ou incertaines, cette conception se vit opposer de nombreuses réfutations, la principale étant qu’elle substituait à des faits tangibles une explication inaccessible à quelque observation que ce soit. En revanche, la subjectalité n’étant que l’effet d’une orientation épistémique de l’Umwelt, sans laquelle la structuration et la signification des mondes vivants resterait inaccessible à la connaissance, elle ne se confond pas avec elles. En résumé : ne confondons pas ce qui nous permet de connaître quelque chose (des conditions épistémiques) avec les propriétés ontologiques de cette chose !

2. Le « but » de la vie : critique de la téléologie biosémiotique

- Note de bas de page 9 :

-

Comme nous avons par ailleurs développé en détail cette critique de la téléologie, nous renvoyons le lecteur à Jacques Fontanille, « Pour une biosémiotique des interactions. Régimes de signification et téléologie », in Louis Hébert et Stéphanie Walsh-Mathews (éds.), Points aveugles et points borgnes de la sémiotique, Semiotica, 2019.

Parmi toutes les dérives plus ou moins « métaphysiques » qui guettent ou tentent la biosémiotique, l’une d’entre elles domine, sinon par sa force explicative, du moins par sa récurrence dans les travaux des spécialistes du domaine : la téléologie, c’est-à-dire l’explication de la vie par les finalités du processus et des formes qu’elle adopte9. La téléologie pourrait être examinée a minima à l’aune de notre questionnement : de quelle sémiotique avons-nous besoin ? la téléologie est-elle une des explications requises pour traiter du vivant ? Eclaire-t-elle plus qu’elle n’obscurcit, et vice-versa ? Mais l’une de ses particularités, qui nous incite à un surcroît de précautions, est d’entraîner avec elle d’autres positions, qui sont, elles, et sans aucun doute, des erreurs de méthode : la projection d’explications ou de descriptions anthropomorphes sur les mondes animaux et végétaux, une hiérarchisation des espèces qui place l’espèce humaine en position dominante, le recours à une entité explicative invérifiable (un démiurge, un deus ex machina, un dessein intelligent, etc.).

2.1. La critique de la téléologie

2.1.1. Résistance à la vérification / falsification

La plupart des critiques adressées à l’explication téléologique, dans l’histoire de la pensée occidentale, portent justement ces positions associées à la téléologie : l’anthropomorphisme (critique portée notamment par Leibniz), le recours à un démiurge, un « actant caché » dans la machine (Aristote contre Platon), ou même l’obscurantisme (Spinoza dénonçant l’explication téléologique comme ignorance des « vraies » causes).

- Note de bas de page 10 :

-

Francis Bacon, Novum organum (1620), Paris, PUF, 1986.

Mais les critiques directement adressées à la téléologie elle-même sont plus récentes, et moins répandues : elles sont alors inspirées par les principes de la méthode scientifique. Francis Bacon, par exemple, dans le Novum Organum, s’attache à montrer que l’explication téléologique est une dérobade, car au mieux elle dispense de la vérification expérimentale, et au pire, elle la rend impossible10. L’argument est simple : une finalité (et surtout si elle est conçue sur le modèle de l’entéléchie aristotélicienne — complète, parfaite, accomplie) n’offre aucune possibilité de confrontation avec des faits, des manifestations observables qui sont toujours, par définition, provisoires, imparfaites et en métamorphose. Une finalité n’étant pas même une prévision ou une prédiction qui pourraient, lors d’une échéance déterminée ou estimée par anticipation, être confrontée à ce qui sera effectivement réalisé, elle n’est qu’une projection et une ligne de fuite eschatologique. Si elle pouvait être confrontée aux faits, elle ne serait pas plus qu’une condition (et non une finalité), éventuellement nécessaire à l’advenue de ces faits.

Cette critique concerne la sémiotique, au moins pour deux raisons. Tout d’abord, l’analyse sémiotique la plus élémentaire s’efforce de repérer des transformations : inflexions, métamorphoses, inversions de contenus, apparitions et disparitions. Et pour cela, elle doit s’appuyer, empiriquement, sur des manifestations observables (par exemple les deux formes successives d’une figure, ou le remplacement d’une figure ou d’une situation par une autre), qui lui permettront ensuite de construire une relation entre des expressions et des contenus. Or une explication téléologique est quasiment par définition un contenu sans expression : si le telos avait une expression, ce serait en effet seulement une prédiction ou une prévision (cf. supra). Pour l’analyse sémiotique, un projet ou un but sont nécessairement exprimables ou exprimés, hic et nunc, et peuvent de ce fait même appartenir à une sémiotique-objet précise (par exemple à un discours qui expose le projet ou le but).

Ensuite, quand la sémiotique s’intéresse au vivant, elle dialogue inévitablement avec la biologie, et par conséquent avec une pratique scientifique qui ne peut se soustraire aux principes de reproductibilité des protocoles de recherche, et de vérification / falsification. Ce dialogue est indispensable pour que les phénomènes qu’elle explore soient au moins scientifiquement valides, et régulièrement actualisés en fonction des avancées de la recherche, par la communauté des chercheurs qui les établit en tant que faits. Certes, la sémiotique est en droit de défendre l’autonomie de son objet, la signification, mais cette autonomie n’est qu’une position épistémologique et méthodologique, qui ne suffit pas à entraîner l’adhésion des biologistes aux analyses qui en découlent. Or l’explication téléologique est précisément de celles qui dispensent du recours aux faits et à leur validation, et qui remettent en cause la méthode scientifique en biologie. La biosémiotique est-elle en mesure d’assumer la rupture du dialogue qui s’ensuit ? Dispose-t-elle d’un modèle d’explication global et alternatif, reposant sur la postulation d’un actant caché et des intentions qu’il porterait ? Ce modèle éventuel serait-il susceptible de produire des connaissances sur le vivant qui seraient opposables à celles que produit la biologie, et de convaincre lors d’inévitables controverses scientifiques ? Rien n’est moins sûr.

- Note de bas de page 11 :

-

Charles Darwin, L’Origine des espèces, trad. Thierry Hoquet, Paris, Seuil, 2013.

C’est la raison pour laquelle, au nom de la méthode scientifique, la téléologie est le plus souvent renvoyée à la métaphysique, et exclue du champ de la connaissance scientifique. L’argument de Darwin est pourtant encore d’une autre nature11. Il s’efforce en effet de dissocier les changements opérés par la sélection naturelle de quelque « intention » directrice que ce soit, de toute force préalable qui serait inhérente au monde de la vie. Ce n’est visiblement pas en raison d’une hostilité à l’égard des intentionnalités directrices, mais plutôt d’un souci bien compréhensible d’aménager aussi largement que possible un espace théorique et méthodologique pour la sélection elle-même. Pour Darwin, l’évolution est faite d’événements prévisibles ou imprévisibles, probables ou aléatoires (donc modalisés) mais elle ne suppose aucune force cachée, aucun « actant » qui guiderait par exemple vers l’adaptation à un milieu ou vers la diffusion d’une espère.

Tout repose en effet sur un processus de tri appliqué à des séries d’« accidents ». Le tri lui-même n’est imputable à aucun actant interne ou externe, susceptible d’être manifesté par des acteurs identifiables, car la sélection n’est constatée qu’après-coup, à partir des innovations durables qu’elle produit : ces innovations existent, les solutions éliminées n’existent pas (ou plus), et la seule chose que nous puissions constater, c’est que la vie persiste, c’est que le cours de l’existence des mondes vivants n’est pas interrompu, et que cette persistance est à mettre au crédit des transformations que les mondes vivants ont traversées. On constate une transformation, on peut présupposer un opérateur de cette transformation, donc un actant, mais cet actant est une place vide, un pur opérateur sémiotique dont la manifestation est indéfiniment repoussée. A la limite, seule la disparition de la vie, l’interruption du cours d’existence, permettrait éventuellement d’identifier les manifestations de cet actant.

Darwin désactantialise l’évolution (pas de forces cachées ou de directions intentionnelles), mais sans la démodaliser (il manipule des pouvoir-être et des savoir-être, le prévisible et l’imprévisible, des probabilités, des impossibilités et des aléas). Cette nuance est, d’un point de vue sémiotique, décisive, car dans la sémiotique greimassienne et post-greimassienne, celle qui s’est le plus précisément consacrée à la structure actantielle de la signification, la théorie des modalités était destinée à remplacer en partie la théorie actantielle, et notamment dans toutes les situations d’analyse où il conviendrait d’éviter des concepts anthropomorphes comme « sujet », « objet », « destinateur », etc. Par conséquent, même sans actant identifiable auquel on puisse l’imputer, le processus de l’évolution peut être modalisé, et ces modalisations seront le support d’une possible construction de sa signification.

Enfin, la version la plus récente de ces critiques et des réinterprétations de la téléologie est l’œuvre de la cybernétique. La cybernétique distingue en effet la téléologie proprement dite, qui implique une intention, un site de l’intention, un actant caché, en somme une intentionnalité spéculative, et la téléonomie, qui implique seulement une nécessité associée en toutes ses phases à un processus, ou comme l’écrivait Kant à propos du télos, une « idée régulatrice ». Pour rendre compte des processus de commande, de communication et de régulation dans le monde du vivant (mais aussi dans les machines et dans les systèmes sociologiques et économiques), la cybernétique distingue les « systèmes gouvernants » (ou systèmes de contrôle) et les « systèmes gouvernés » (ou systèmes opérationnels). Elle procède par traduction du langage de description des systèmes de contrôle dans le langage cybernétique des systèmes opérationnels : au cours de cette traduction, les finalités proposées dans le premier sont converties en lois de régulation dans le second.

- Note de bas de page 12 :

-

Voir notamment Robert Nadeau, Sur la légitimité du langage téléologique en science biologique, conférence en ligne, UQAM, 1984 (https://unites.uqam.ca/philo/profs/nadeau/textes/Langage_teleologique1984.pdf).

En effet, dans le rapport entre systèmes gouvernants et systèmes gouvernés, la téléologie dirigerait et induirait, alors que la téléonomie oriente et régule seulement : ce serait en quelque sorte un degré faible de l’intentionnalité. La téléonomie oriente par exemple les organismes vivants vers toujours plus de complexité, étant entendu que cette complexité, jusqu’à un certain seuil, garantit leur identité, leur autonomie (leur « self-maintenance »), et donc leur persistance12. La solution cybernétique est séduisante : en répartissant les finalités et les lois de régulation sur deux dimensions différentes des systèmes analysés, elle rend possible l’affaiblissement du lien de détermination entre les deux, de sorte qu’on peut proposer une méthode de description des lois de régulation sans faire appel aux explications téléologiques, c’est-à-dire aux finalités.

La nécessité et la régulation téléonomique ont pourtant encore, sinon vraiment un but, du moins une orientation déterminée vers la complexité et l’autoconservation non seulement du vivant en général, mais aussi de chaque être individuel et surtout de chaque espèce. La régulation des interactions entre les deux types de systèmes, notamment en raison des rétroactions qui valident l’augmentation de la complexité, n’échappe donc pas complètement au raisonnement téléologique : ces complexifications autoproduites par les systèmes gouvernés ne sont prises en considération et validées par les systèmes gouvernants que dans la mesure où elles satisfont les finalités de ces derniers. En d’autres termes, la nécessaire isomorphie entre les deux types de systèmes, y compris obtenue par régulation, et transposée en deux langages inter-traductibles, légitime indirectement les visées téléologiques même reformulées. La cybernétique euphémise en quelque sorte les « comportements intentionnels des systèmes » en les qualifiant de téléonomiques.

Nous retrouvons ici les limites d’un raisonnement qui confond le fait même d’exister et le but de l’existence. En effet, puisque l’argument principal de la cybernétique en faveur de la téléonomie réside dans la « self maintenance » des organismes (qui changent en conservant leur identité, et donc en persistant), elle vise une condition, peut-être même « la » condition pour que les mondes vivants persistent à exister. Mais comme il n’y a pas d’existence sans persistance, cette explication est tautologique, et la condition en question n’est pas une explication de la persistance, mais bien la seule forme sémiotique que peut prendre l’existence, à savoir celle des organisations syntagmatiques du cours d’existence qui sont telles que nous pouvons dire « ça existe et ça continue d’exister ». La signification de l’existence ne se loge pas en effet dans ses conditions ontologiques, mais dans les formes syntagmatiques de la persistance.

- Note de bas de page 13 :

-

Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil (coll. Points), 1973. Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée, Paris, Seuil, 1979.

A la limite, pour Jacques Monod, ou Henri Atlan, les finalités deviennent des illusions suscitées par les effets du hasard, et notamment par la capacité des systèmes vivants à accumuler et conserver ces effets : cette capacité n’est pas en effet pour eux une « finalité », car elle est seulement ce qui est nécessaire pour que le vivant persiste13. En revanche, pouvoir mémoriser et accumuler les effets d’événements aléatoires est une propriété spécifique des mondes vivants, sur laquelle peut porter l’interprétation, et dont la sémiotique peut interroger la signification.

2.1.2. L’interprétation requise est risquée

Au moment d’exposer les résultats de la recherche, la pratique scientifique doit les interpréter pour les confronter aux connaissances existantes et dégager ainsi l’apport spécifique d’un protocole expérimental et/ou d’une argumentation. Par conséquent, la pratique scientifique opère au moins une transposition ou une traduction entre deux configurations sémiotiques : celle de l’expérience, de l’observation ou de l’argumentation, d’une part, et celle de leur interprétation, d’autre part. Les langages de l’interprétation peuvent être verbaux, visuels, ou autres, mais quels qu’ils soient, ils n’échappent pas aux contraintes, aux conséquences et aux aléas de la transposition intersémiotique. C’est notamment le cas (le plus fréquent) quand la sémiotique de l’interprétation est verbale. Ce serait donc la « couche sémiotique » de la pratique scientifique, dont aucune science ne peut se défaire, qui serait responsable des dérives téléologiques. Pour la biologie notamment, chaque concept verbalisé, chaque mot peut être un piège téléologique.

C’est précisément (et paradoxalement) ce piège verbal qui constitue l’argument principal des biosémioticiens qui défendent une perspective téléologique. Examinons par exemple la critique adressée naguère à la biologie « asémiotique » (et d’inspiration darwinienne) par un collectif de biosémioticiens :

- Note de bas de page 14 :

-

Notre traduction. Kalevi Kull, Terrence Deacon, Claus Emmeche, Jesper Hoffmeyer, Frederik Stjernfelt, « Theses on Biosemiotics : Prolegomena to a Theoretical Biology », Biological Theory, June 2009, vol. 4, 2, p. 169.

La biologie néo-darwinienne pratiquée dans le monde entier a adopté par défaut (c’est-à-dire, extrait du support contextuel nécessaire) une conception asémiotique de la vie comme une simple chimie moléculaire, et en même temps, elle dépend d’hypothèses sémiotiques non analysées. La raison pour laquelle ce n’est pas ressenti comme un problème est que la biologie compense l’exclusion de la sémiose en introduisant une pléthore de termes implicitement sémiotiques comme « information », « adaptation », « signal », « repère », « code », « messager », « fidélité », et « communication aléatoire ». Ces utilisations sont rarement bien définies et sont souvent appliquées de manière prétendument métaphorique, avec l’hypothèse implicite qu'ils peuvent être réduits à de simples opérations chimiques si nécessaire. Il n’est pas clair, cependant, qu’une réduction complète de ce genre est possible sans poser de problèmes. Si on demandait aux biologistes d’éviter ces termes implicitement sémiotiques, il leur serait difficile — et probablement impossible — d’expliquer la nature de la fonction organique.14

La critique adressée à la biologie repose entièrement sur la terminologie dont elle use : grosso modo, les biologistes darwinistes (il existerait donc des biologistes anti-darwiniens ?), obligés comme tous les scientifiques d’interpréter les données issues de l’observation et de l’expérience, et donc de passer par un langage de transposition, produisent nécessairement des configurations sémiotiques. Mais ces biologistes « asémiotiques » persistent à traiter ce langage comme une simple traduction métaphorique et approximative, en raison du caractère illusoire et trompeur qu’ils attribuent aux finalités du vivant. Autrement dit, ils ne prennent pas au sérieux leurs propres métaphores, et il serait pourtant nécessaire qu’ils le fassent, argumentent les biosémioticiens, pour redonner sa pleine consistance au langage de représentation et d’interprétation, c’est-à-dire à la couche sémiotique.

Si on prolonge le raisonnement, il ne serait pas possible d’interpréter correctement les résultats des recherches biologiques sans faire appel aux finalités, qui seules permettraient de donner une consistance sémiotique aux transpositions métaphoriques des biologistes. En d’autres termes, il faudrait d’abord admettre la pertinence des causes finales pour pouvoir prendre au sérieux l’interprétation sémiotique des faits biologiques : on peut tout de même au moins douter que la crédibilité de la sémiotique auprès des biologistes progresse sous l’effet de tels arguments !

Le terme et la notion qui cristallise la plupart des controverses est celle de « fonction ». Fonction est le terme piège par excellence, car c’est à la fois l’un de ceux dont la biologie ne peut pas se passer, et celui qui engage le plus facilement la projection de « buts » et de « finalités ». Darwin lui-même est impliqué dans cette discussion, car en remplaçant la cause finale lamarckienne par la notion de « fonction », sans préciser suffisamment ce qu’il entendait par « fonction », il a prêté le flanc à des critiques « anti-téléologiques ».

Si l’on dit par exemple que le cœur a pour fonction de pomper le sang, et si on considère que la fonction crée l’organe, alors la fonction est première, et on peut en induire que cette fonction est un but de la nature, celui qu’elle avait en faisant exister le cœur. Ce raisonnement peut être sémiotisé, comme dans l’extrait suivant, emprunté au même collectif d’auteurs (cf. supra) :

- Note de bas de page 15 :

-

Notre traduction. Kalevi Kull et al., « Theses on Biosemiotics », op. cit. , p. 168.

Les concepts de fonction et de sémiose (processus du signe) sont entrelacés. Les deux sont des concepts téléologiques au sens de déterminés par rapport à une fin — un contenu absent spécifiquement corrélé. Bien qu’on ne sache pas si ces deux propriétés des processus vivants (fonction et sémiose) sont exactement coextensifs, il est clair que, bien que les processus physiques irréversibles dans le temps se situent dans le monde physico-chimique prébiotique, les processus téléologiques qui sont spécialement organisés en ce qui concerne les fins ou les référents sont spécifiques aux processus du vivant. Si nous considérons une fonction comme un processus organisé autour d’une fin représentée implicitement, alors ces deux classes de phénomènes doivent être considérés comme coextensifs. Alternativement, la sémiose, l’activité des processus de signe peut être considérée seulement dans des conditions où il y a explicitement ou implicitement représentation d’un état final ou sous lequel une condition de satisfaction fonctionnelle peut être identifiée […], auquel cas la sémiose peut être définie en rapport avec la fonction antérieure.15

- Note de bas de page 16 :

-

On pourrait être tenté d’utiliser ici l’expression « lecture rétrospective ». Nous résistons à cette tentation en choisissant « lecture rétrojective » (on prend à rebours le processus), à laquelle s’opposera la « lecture projective » (on suit le cours du processus). Cela pour éviter i) d’impliquer trop vite et imprudemment la temporalité dans l’analyse du processus, ii) de fixer le point de vue autour d’un centre de référence qui serait celui de l’observateur et non celui de l’être vivant. (Cf. infra, 2.3.1).

L’assimilation entre une « fonction » et une « fin » implique de nouveau ici la conversion d’un élément absent (« un contenu absent spécifiquement corrélé », « une fin représentée implicitement ») en but, par la projection d’une temporalité irréversible sur la structure narrative. La téléologie est donc bien un effet du point de vue épistémique adopté, et tout le raisonnement s’effondre si on neutralise l’effet de sens temporel, notamment en adoptant la lecture — rétrojective16 et atemporelle — d’une sémiotique narrative modale. Nous y reviendrons.

Mais la question est toujours : est-ce de cette sémiotique-là que nous avons besoin pour traiter du vivant ? La transposition sémiotique repose sur la catégorie « présent / absent » (l’organe et ses propriétés sont présents, la fonction est absente) : cette catégorie fonde le signe : un representamen (présent) mis à la place d’un objet (absent) sous le contrôle d’un interprétant. Bien que l’absence de l’objet ne soit pas nécessaire à la construction du signe, elle déclenche ici, dans le cas du monde vivant, le raisonnement téléologique : si la fonction est « absente », c’est parce qu’elle ne peut pas recevoir de manifestations spécifiques directes, et qu’elle ne peut donc être saisie que lors d’une projection téléologique. Or un objet « absent » peut tout aussi bien être un objet reconstruit par catalyse : sous la pression des contraintes dynamiques d’un système, une case vide peut être remplie en raison même des contraintes qui pèsent sur le réseau de différences, et l’analyse (devenue alors, dans les termes de Hjelmslev, catalyse) peut identifier un jeu de différences locales (pour la case vide) qui obéit au réseau global des différences, et qui est actualisable en ce lieu particulier.

- Note de bas de page 17 :

-

Cet aspect de la théorie hjelmslevienne a été tout particulièrement mis en évidence par Antonino Bondi, dans « Hjelmslev et la “fonction sémiotique” : du modèle structural au modèle cognitif » (in Histoire Épistémologie Langage, tome 30, fascicule 2, 2008, « Découverte des langues à la Renaissance », pp. 199-212. )

Mais la notion de fonction peut être comprise tout autrement, et plus particulièrement d’un point de vue sémiotique. Si on suit la position de Hjelmslev dans sa construction d’une sémiotique en tant que stratification de niveaux, les strates de signification sont organisées en fonctions, chaque fonction étant une dépendance entre des fonctifs. Les fonctions sont des relations sélectionnées par les pratiques sémiotiques : la fonction sémiotique par excellence est une interdépendance entre un plan de l’expression et un plan du contenu, mais une interdépendance qui est toutefois instable, soumise à des déplacements et à des déformations, justement sous la pression des pratiques et des sélections qu’elles induisent17.

- Note de bas de page 18 :

-

Cela n’interdit pas de la convertir en « but », mais la construction de sa signification n’impose pas une telle conversion.

La sélection hjelmslevienne n’est évidemment pas la sélection darwinienne, mais la différence d’échelle et de substrat matériel ne doit pas masquer le fait qu’elle fonctionne, dans la perspective sémiotique, de la même manière : tout comme dans le domaine biologique, parmi la multitude, sinon l’infinité, des dépendances prévisibles ou imprévisibles, certaines sont sélectionnées, perdurent et se stabilisent (au moins provisoirement), et rendent possible la construction d’une signification. La fonction n’est pas un but, mais une dépendance sélectionnée qui devient, en raison de sa stabilité, structurante dans la stratification sémiotique18.

- Note de bas de page 19 :

-

Larry Wright, « Functions », The Philosophical Review, vol. 82, 2, 1973, pp. 139-168.

D’autres tentatives récentes, comme celle de Larry Wright, visant à neutraliser toute interprétation téléologique de la notion de « fonction », vont dans le même sens. Wright renverse le principe selon lequel la fonction crée l’organe, et affirme que l’organe n’existe que parce que la fonction résulte de l’organe19. En d’autres termes, la fonction n’est qu’un effet de la sélection : la fonction d’un organe est l’effet (et non le but) qui résulte du fait qu’il a été sélectionné ; en outre, la fonction a confirmé et stabilisé la sélection de l’organe. Une propriété biologique est sélectionnée dès lors qu’elle trouve une fonction durable, mais cette fonction est « inventée » par la sélection à partir de la propriété. Wright peut donc écrire en substance que l’ADN a été sélectionné et a perduré en raison du fait que cette sélection a eu pour effet de transmettre l’hérédité dans la réplication du vivant. Ce renversement de perspective, qualifié selon les auteurs d’« étiologique » ou de « rétrospectif », confirme la critique de l’illusion téléologique : ce qu’on prend pour une finalité n’est que l’effet d’une transformation obtenue après sélection, qu’on peut soit constater après-coup, soit prédire à partir des conditions initiales, et, dans tous les cas, considérer comme une condition requise pour la stabilisation du résultat. Une telle inversion, tout comme la conception de Hjelmslev, montre clairement la sensibilité des explications téléologiques aux effets de perspective, et donc aux choix méthodologiques qui président à l’interprétation : comme nous en faisions l’hypothèse en introduction, la question cruciale est bien celle de l’orientation épistémique de l’analyse.

Le raisonnement téléologique peut alors être compris comme la transformation non critique d’un effet de sens en but, sous une orientation épistémique projective et soumise à une temporalité irréversible. Reste à caractériser maintenant l’orientation épistémique que nous proposons.

2.2. Les « finalités » comme conditions narratives

- Note de bas de page 20 :

-

Aristote, Métaphysique, présentation et traduction par Marie-Paul Duminil et Annick Jaulin, Paris, Flammarion (coll. Garnier-Flammarion), 2008, Livre A.

Pour progresser en ce sens, nous pouvons revenir aux sources du problème, c’est-à-dire à la typologie des causes chez Aristote. La téléologie adopte les causes finales, parmi tous les types de causes possibles, comme explication principale ou directrice d’une situation, d’un événement ou de n’importe quel type de faits. Aristote distingue dans sa Métaphysique quatre types de causes : la cause matérielle, la cause formelle (l’eidos), la cause efficiente (la kinèsis) et la cause finale (le telos)20. Dans l’Éthique à Nicomaque, il superpose le télos et le Bien :

- Note de bas de page 21 :

-

Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. Richard Bodéüs, Paris, GF Flammarion, 2004, livre I, 1094a.

Tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu’il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le Bien est ce à quoi toutes choses tendent.21

On peut alors supposer que le télos participe aux valeurs éthiques, celles qui guident ou orientent les processus de transformation. Si c’est bien le cas, elles doivent être actualisées et réalisables en tout point du processus concerné, et elles ne sont « finales » que parce qu’on suppose que leur réalisation complète et définitive ne peut advenir qu’après l’achèvement dudit processus.

Une autre lecture de la typologie aristotélicienne est donc possible si on part du principe qu’elle ne porte pas seulement sur les « causes » de l’existence des choses mais également sur leurs modes d’existence et sur les conditions qui rendent ces modes d’existence possibles et interprétables. Comme un mode d’existence ne peut être appréhendé qu’en contraste avec d’autres modes d’existence, et plus précisément à travers la transformation des modes d’existence, la typologie des causes aristotéliciennes peut être convertie, au moins comme hypothèse de travail, en une séquence narrative élémentaire, qui parcourt les modes virtuel, potentiel, actuel et réalisé.

La matière étant le substrat à transformer, elle passe du mode réel (elle impose sa résistance au début du processus) au mode potentiel (elle s’efface derrière la forme qui résulte du processus). Le mouvement (kinésis) est le processus de transformation lui-même, et il est donc en mode actuel de bout en bout. La forme (eidos) est le résultat manifestable du processus, et elle passe donc du mode potentiel (l’objectif fixé) au mode réalisé (le résultat final du processus). Le telos étant ce « au nom de quoi » un parcours est accompli en traversant toutes ses phases, il n’est jamais réalisé en tant que tel, et il reste indéfiniment virtuel : s’il s’actualisait ou se réalisait, ce ne serait pas une cause finale, mais une des causes efficientes. Ce parcours conduit alors d’un état initial (cause matérielle) jusqu’à un état axiologique visé (la cause finale, le télos), via une transformation et un mouvement (la cause efficiente, la kinesis) et un résultat reconnaissable (la cause formelle, l’eidos).

Sous la forme d’une séquence narrative, notre relecture de la conception aristotélicienne enchaînerait donc :

État initial (cause matérielle) > transformation (cause efficiente) > forme d’un résultat identifiable (cause eidétique) > état final (cause téléologique).

Il y aurait donc bien un mouvement prospectif dirigé vers le télos, m ais qui n’est pas celui de la construction de la signification — si ce n’est une signification purement spéculative, invérifiable, et dont l’actualisation peut être indéfiniment repoussée. La seule manifestation possible (mais indirecte) du télos résiderait dans l’intensité de la force d’engagement dans le parcours : la visée axiologique, en effet, s’incarne dans l’adhésion plus ou moins forte de l’actant à l’égard du processus. Mais pour construire la signification du télos proprement dit, dans notre relecture d’Aristote, il faut attendre que le processus soit accompli, que son télos soit effectivement réalisé, et que cette réalisation soit observable ou attestée, notamment en termes de véridiction. La signification ne pourrait être reconstruite et stabilisée qu’à partir de cette fin, si fin il y a. L’explication n’apparaît alors comme téléologique que si on fixe le point de vue au début du processus, ce point de vue où, par principe, on n’accède pas encore à la signification de ce dernier, du moins au sens où l’entend une sémiotique de la signification.

- Note de bas de page 22 :

-

Cette reformulation de la conception aristotélicienne s’accommoderait fort bien d’une lecture peircienne (à condition d’en neutraliser d’abord la pertinence narrative). Dans cette lecture, le « en raison de C » jouerait le rôle du fondement, qui guide le processus de la sémiose et notamment le dégagement d’un objet immédiat (équivalent de la cause formelle selon Aristote) à partir d’un objet dynamique (équivalent de la cause matérielle). Je laisse les spécialistes de l’approche peircienne apprécier si le « fondement » (le « en raison de C ») peut ou non être un but ou une perspective spéculative…

En l’absence de fin dernière manifestée, puisque l’accomplissement et la manifestation directe du télos sont indéfiniment repoussés, ce dernier ne peut en effet signifier en tant que cause que parce qu’il procure une médiation apparemment explicative entre un état initial matériel et un état final formel : la transformation entre A et B a lieu « en raison de C »22. Cette médiation serait alors une condition narrative, et non une finalité inaccessible. Le télos devient une médiation explicative dès qu’il est considéré comme une condition de la transformation. Cette condition ne peut être vérifiée que si la transformation a eu lieu, et cela implique, pour l’observateur, un raisonnement en deux temps : (1) une hypothèse, éventuellement une abduction, portant sur une condition réalisable et à réaliser au cours de la transformation, par conséquent de nature prospective, voire prédictive, et (2) une validation de l’hypothèse, par une construction rétrospective de la signification du parcours (d’où la valeur « explicative » de la condition).

L’orientation épistémique est alors renversée, car la validation de l’hypothèse ne peut être que portée par une lecture rétrojective et achronique. En outre, la conversion de la finalité en condition narrative impose un arrêt du processus, une fin (et non une finalité) à partir de laquelle la lecture rétrojective est possible.

2.3. Narrativités alternatives

Toutes les critiques adressées à la téléologie conduisent à reconfigurer les fonctionnements narratifs des processus décrits. En outre, à l’examen de ces critiques, on observe que l’étendue conceptuelle concernée augmente considérablement : les projections anthropomorphes, notamment, apparaissent soit comme des incitations à une téléologie qui remettrait en question la frontière non seulement entre les espèces, mais surtout entre culture et nature (les mobiles des conduites humaines sont transposés en lois générales de la nature), soit comme les conséquences d’une position téléologique (comme contagion métaphorique « prise au sérieux »). L’anthropomorphisme lui-même peut se dissimuler derrière un point de vue humain implicitement adopté et non discuté : il semble alors tout naturel de considérer que l’espèce humaine est le couronnement et le point ultime de l’évolution, alors que les lois de l’évolution disent tout le contraire. Les seules manières, pour les humains, d’être l’espèce ultime, seraient (1) de détruire toutes les autres espèces, et la planète Terre également, et/ou (2) de parvenir à un contrôle technologique de la réplication du vivant tel qu’il conduirait à une maîtrise de l’évolution. Mais même en ces cas extrêmes, on n’échappe pas aux principes de l’évolution et de la sélection : à des échelles de quelques centaines de milliers ou des millions d’années, ces catastrophes pourraient également être comprises comme l’un de ces accidents dont se nourrit le processus de la sélection, à condition bien entendu que les mondes vivants aient traversé ces accidents sans s’éteindre.

Dans toutes les critiques adressées à la téléologie, des alternatives narratives et modales sont impliquées. On se demande pour commencer s’il y a, ou non, un « actant » directeur ou régulateur. S’il y en a un, on s’interroge ensuite : est-il externe ou transcendant (Platon, ou le dessein intelligent) ? Est-il interne ou immanent (Aristote, Spinoza) ? Est-il anthropomorphe ou est-il seulement une force, une énergie impliquée dans le système (Leibnitz, ou la cybernétique) ? Est-il exprimé et observable ? Est-il caché ? S’il n’y a pas d’actant à proprement parler, y a-t-il au moins des dominantes ou des inflexions modales qui permettraient de construire la signification des processus décrits ? On a vu le rôle du possible, du nécessaire et du contingent, de l’imprévisible et de l’aléa. On pourrait évoquer aussi (cf. infra) la construction d’une position subjectale dans l’Umwelt, chez von Uexküll, comme premier point d’appui pour une construction du sens des interactions naturelles.

Mais on remarque surtout, dans les différents débats, le rôle de l’observateur : selon qu’il se positionne prospectivement ou rétrospectivement, il postulera des projets, des buts, des finalités, ou des résultats, des destins et des conditions nécessaires, des effets sélectionnés ; selon qu’il sera lui-même présent en tant qu’être vivant, ou limité à un rôle cognitif, ou enfin réduit à une pure position de référence, il effectuera des projections anthropomorphes, il procédera à des évaluations modales épistémiques, il variera son point de vue, ou il ne sera qu’un centre d’orientation et de mémorisation des interactions.

2.3.1. Lecture à rebours et modalisante

- Note de bas de page 23 :

-

Claude Bremond, « La logique des possibles narratifs », Communications, 8, Recherches sémiologiques : l’analyse structurale du récit, 1966, pp. 60-76.

La sémiotique narrative s’est elle-même trouvée devant de telles alternatives, depuis les années fondatrices au milieu du XXe siècle. Les solutions retenues sont principalement de nature méthodologique : face à quelque objet d’analyse que ce soit, l’analyse narrative suppose un ordre de transformation qui dispose des avant (A) et des après (B), en bref une succession signifiante. Cette succession n’est pas nécessairement celle de l’objet à analyser car elle est de nature positionnelle et non temporelle ; mais l’analyste doit se demander dans quel sens il doit construire la signification de cette succession : de A vers B, ou l’inverse ? En lecture projective (vers B, vers la fin ultime), ou en lecture rétrojective (vers A, vers le point d’origine du processus) ? La disposition matérielle dominante des objets d’analyse (par exemple la manière de raconter les histoires) invite tout naturellement à adopter la lecture projective, une sorte de « sémiotique par défaut », de bon sens, qui commence par le commencement (A) et finit par la fin (B). C’était le principe retenu par Claude Bremond dans sa méthode des possibles narratifs reposant sur l’identification préalable d’un point d’origine, puis de points de bifurcation ultérieurs23.

Bien entendu, en lecture projective (comme dans le raisonnement téléologique), il faut postuler et disposer d’un « en raison de C » (on passe de A vers B en raison de C) susceptible d’expliquer les choix parmi tous les possibles. Dans ce type de méthode projective, les deux situations qui se présentent sont insatisfaisantes : ou bien « en raison de C » change à chaque bifurcation, voire reste entièrement aléatoire, et la reproductibilité comme la prédictibilité sont nulles, ou bien « en raison de C » est toujours le même, et c’est alors un « actant caché », le Deus ex machina, ou a minima une intentionnalité diffuse mais directrice qui explique cette régularité : même si nous ne pouvons pas savoir vers quoi se dirige le processus, lui, il le « sait ».

En revanche, la lecture rétrojective, de B vers A, neutralise la temporalité en prenant à rebours l’ordre de succession des phases du processus, et ce faisant, elle va identifier des opérations de transition par modalisation. En effet, en partant de la situation finale, elle rencontre elle aussi des points de bifurcation, mais qui apparaissent chacun comme contrôlé par une modalité (un devoir-faire, un vouloir-faire, un savoir-faire ou un pouvoir-faire). En d’autres termes, ce qui apparaît comme une quantification et une sélection aléatoire des possibles dans le sens projectif sera traité comme modalisation du processus dans le sens rétrojectif. C’est très précisément ce qui se passe quand nous convertissons (cf. supra) une cause finale en une condition nécessaire (une nécessité à la place d’une finalité), ou bien un but de la sélection en un effet sélectionné : nous inversons l’ordre de lecture. En lecture projective, « en raison de C » est un but, un objectif ou une finalité ; en lecture rétrojective, « en raison de C » est une modalisation du processus sémiotique.

Nous avons choisi de qualifier l’orientation méthodologique de projective ou rétrojective, plutôt que « prospective » et « rétrospective » pour trois raisons :

i) tout d’abord pour ne pas subjectiver le choix de manière intempestive et a priori ; la prospection et la rétrospection se réfèrent en effet non pas à la structure d’un processus, mais à la position subjective et contingente d’un observateur ; la projection et la rétrojection font également appel à deux points de vue différents, mais qui sont supposés déjà inscrits (cf. supra, phase A et phase B) dans la structure du processus lui-même ;

ii) ensuite pour éviter de mêler le temps à cette affaire : la transformation narrative est une structure dynamique mais achronique, dont l’interprétation, soit dans un sens soit dans l’autre, ne consiste pas à suivre ou à remonter le temps, mais à prendre position par rapport à la structure elle-même. Certes, l’expérience d’une transformation narrative est nécessairement temporelle (mais aussi spatiale) : ce n’est pas une raison suffisante pour que l’interprétation narrative soit elle-même sans autre précaution confondue avec une expérience temporelle ;

iii) enfin, pour bien distinguer les opérations portant sur la structure narrative et les opérations portant sur le temps : une lecture rétrojective (de B vers A) n’interdit pas de prédire ou d’anticiper B (temporellement) à partir de A. C’est précisément ce que nous avons déjà laissé entendre, en distinguant la prévision, la prédiction et la projection d’une finalité : l’hypothèse projette temporellement une prévision mais ne peut être validée et assumée (c’est-à-dire interprétable) qu’en lecture rétrojective.

Ce sera donc la première condition pour concevoir une sémiotique du vivant qui ne soit pas tentée par la téléologie : la lecture rétrojective et modalisante, pour pouvoir construire la signification du processus décrit.

2.3.2. Une étude de cas : lecture projective et lecture rétrojective du code génétique

La génétique est probablement le domaine de la biologie où la question de l’autonomie du vivant par rapport aux systèmes physico-chimiques se pose avec le plus d’acuité, en raison justement de l’étroite intrication, à cette échelle d’analyse, entre ces derniers et l’émergence de la vie. C’est pourquoi les biosémioticiens se focalisent notamment sur le code génétique pour justifier l’émergence d’une dimension sémiotique en même temps que celle du vivant.

Howard Pattee, physicien et biologiste, a élaboré une solution simple et lumineuse pour rendre compte du prétendu « saut ontologique » entre les systèmes physiques et les systèmes vivants. Il commence par circonscrire le problème à traiter en caractérisant les systèmes biologiques, en contraste avec les systèmes physiques, par leur capacité d’auto- réplication et de conservation matérielle de la mémoire de ces réplications. Il faut donc comprendre pourquoi certaines structures physico-chimiques donnent lieu à des formes qui sont en mesure de se répliquer elles-mêmes de manière fiable, quel que soit le nombre de réplications : tout se passe comme si ces systèmes vivants étaient dotés d’une mémoire, comme si les formes qu’ils prennent pouvaient être ensuite indéfiniment « héritées » par d’autres systèmes vivants.

- Note de bas de page 24 :

-

Notre traduction. Howard H. Pattee, « La physique des symboles : combler la coupure épistémique », Biosystèmes, vol. 60, 2001, pp. 5-21.

Mais au lieu d’attribuer ces différences entre systèmes physiques et biologiques à un changement de domaine ontologique, il fait l’hypothèse d’une « coupure épistémique » entre les lois dynamiques du monde physique en général, et les jeux de contraintes qui sont spécifiques aux systèmes vivants, et qui expliqueraient leurs capacités d’héritage. Tout comme pour la cybernétique, il s’agit de « systèmes primaires » et de « systèmes secondaires », réunis dans une boucle de rétroaction, mais donc la séparation est de nature épistémique, et non pas ontologique. Pattee n’introduit aucune finalité dans les systèmes secondaires de contrôle, et, mieux encore, il impute l’apparente finalisation du vivant au couplage entre ces systèmes de contrôle et les conditions propres à l’observation. Ce raisonnement, imaginé et transposé à partir de celui qui prévaut en mécanique quantique, est alors résumé ainsi : « La mesure transforme des états physiques en symboles, et les contrôles mémorisés transforment les symboles en états physiques »24.

La coupure épistémique n’est donc que dans l’acte même d’observation, et elle se résout en une série où le vivant occupe une position médiane entre deux états des systèmes physiques :

[systèmes physiques1 > /mesure>symboles>mémoire/ > systèmes physiques2]

Il n’y a de saut entre le physique et le vivant que si nous cherchons à observer et à connaître ce dernier. Mais dans ce cas la coupure épistémique est inévitable, comme en mécanique quantique, en raison des paramètres spécifiques des systèmes physiques sous-jacents au vivant (vitesse de l’évolution de l’énergie, présence ou pas d’alternatives à sélectionner, etc.). L’apparente autonomie des symboles (la partie sémiotique des systèmes) est une pure illusion, écrit Pattee, et pourtant cette illusion ne peut être réduite, puisqu’elle participe à la production des états physiques en tant qu’objets connaissables (cf. supra).

Ontologiquement, les deux types de systèmes sont inséparables. Scientifiquement, dès qu’on les observe, on interagit avec eux, on induit une sorte d’autonomie méthodologique du vivant, cette séparation entre lois physiques et contraintes symboliques étant compensée par le cycle des rétroactions, qui réparent en quelque sorte la séparation induite par l’observation. Par conséquent, une fois encore, l’étroite interaction de l’observateur avec les mondes vivants est décisive, non seulement parce qu’elle rend leur connaissance possible, mais aussi parce qu’elle est le point critique où se décident les principales orientations d’une sémiotique du vivant.

Dans un article intitulé « Sémiotique et biologie », Denis Bertrand et Bruno Canque évoquent eux aussi, à propos de la génétique, le passage du physico-chimique au biologique :

- Note de bas de page 25 :

-

Denis Bertrand et Bruno Canque, « Sémiotique et biologie », in Amir Biglari (éd.), Sémiotique en interface, Paris, Kimè, 2017, pp. 600-601.

(…) le passage du physique au biologique s’opérait par l’établissement de correspondances terme à terme entre des bio-polymères de natures chimiques distinctes (telles qu’observées entre les chaînes d’acides nucléiques et les chaînes d’acides aminés formant la séquence des protéines) comme étant la condition initiale, autrement dit le préalable à la fois nécessaire et suffisant, de ce passage par la mise en acte de l’information : les correspondances terme à terme créent les conditions de son transfert et de son actualisation. Nous avions alors considéré que l’établissement de cette correspondance initiale, au terme d’un processus de réification et de linéarisation, pouvait être vu comme le fondement du concept d’information biologique et l’origine des processus évolutifs. D’un point de vue dynamique, cette correspondance permet également d’assurer à la fois le stockage, le transfert et l’exécution de ladite information. Selon cette perspective, nous en avions conclu qu’il n’y a pas d’opposition ni même de discontinuité entre le monde vivant et le monde physique. L’émergence des phénomènes biologiques devait plutôt être considérée comme l’un des prolongements possibles des processus physico-chimiques. Cette approche présente l’intérêt d’insérer la problématique de l’origine de la vie dans une dynamique évolutive qu’on peut qualifier d’évolution anté-historique, fidèle au gradualisme darwinien, ayant comme principal avantage de rendre caduque la recherche d’un temps zéro du vivant, d’un hypothétique « big bang » biologique qu’en d’autres temps on eût appelé Création.25

Les relations entre « les chaînes d’acides nucléiques » (qui constituent les ADN et les ARN) et les « chaînes d’acides aminés » (qui participent à la construction des peptides et des protéines) sont prudemment caractérisées par Bertrand et Canque comme des correspondances. Les généticiens sont souvent plus audacieux, notamment lorsqu’ils évoquent les « fonctions » de l’ARN : messager, transfert, réplication, traduction ou inhibition de la traduction. Concrètement, et d’un point de vue biologique, il s’agit en fait d’une série d’ARN (et donc d’acides nucléiques) dont la constitution est appropriée, en raison de la sélection opérée par l’évolution du vivant, aux rôles qu’ils jouent, et il y a donc des structures biologiques spécifiques de l’ARN messager, de l’ARN de transfert, une autre de l’ANR catalytique, etc.

On voit bien ici comment une dérive de l’approche sémiotique pourrait s’insinuer dans ce que Bertrand et Canque ne désignent que comme des correspondances : d’autres, bien plus nombreux, projettent des fonctions (des actions thématiques) sur ces correspondances, et ces fonctions conduisent à inférer des actants thématiques, voire un « actant caché » (un « code-maker ») dans la machine biologique. Une micro-narrativité émerge alors d’une analyse phénoménologique.

Mais on voit tout aussi bien pourquoi cette phénoménologie sémiotique est intempestive : faute d’explications biologiques suffisantes, et de résultats expérimentaux probants, le phéno-biologiste et le biosémioticien imaginent une frontière ontologique qu’un actant caché va aider à franchir, puis prêtent à ce dernier des « rôles actantiels » thématiques (communiquer, transmettre, créer, traduire, etc.). Ce point est tout particulièrement évident dans l’article déjà cité de Kull et al. (supra 2.1.2).

Dans ce même article, les auteurs prennent ensuite le cas de l’hémoglobine pour montrer que la « fonction » (le transport de l’oxygène) reposerait sur la relation entre un « absent » pourtant nécessaire, l’oxygène, et une région de la molécule qui est appropriée pour le capter et le transporter. Mais ils n’échappent pas à l’extrapolation métaphorique, puisque ce « site » d’association convertit selon eux la molécule d’hémoglobine en « signe-véhicule ».

Si on considère maintenant le rapport entre le génotype (l’ensemble structuré des ADN et ARN) et la production des composants organiques, les protéines, la médiation est assurée principalement par des molécules catalytiques, les enzymes (une partie des protéines fabriquées à partir des acides aminés, produits eux-mêmes par l’intermédiaire des ARN), et des ribozymes, directement constituées d’ARN (cf. supra, l’ARN catalytique). On pourrait donc supposer que cette médiation biochimique suffit à maintenir un lien de ferme détermination, garant de la reproductibilité des résultats. Mais les choses se compliquent. Sans entrer dans le détail de cette complexité, on peut se contenter de dire comme la plupart des généticiens que, du moins dès qu’on les observe, les correspondances n’apparaissent pas linéaires.

La clé du problème se situe dans l’expression biochimique du gène, c’est-à-dire principalement dans les modalités de fonctionnement de l’ARN dit « médiateur » : ce fonctionnement peut être affecté de multiples manières (par les interactions avec l’environnement, par des interactions multilatérales entre protéines et enzymes, ou même par des inhibitions de telle ou telle partie du gène, selon la forme des enroulements des ADN) ; ces modifications peuvent être durables, notamment grâce à des « transcriptions inverses » de l’ARN vers l’ADN : on peut ainsi hériter des empreintes biologiques issues d’interactions antérieures, notamment traumatiques, à travers plusieurs générations.

- Note de bas de page 26 :

-

« Qu’est-ce qu’un gène ? », La recherche, 348, 2001. Cet article a fait l’objet d’une analyse antérieure, et dans une autre perspective, dans J. Fontanille, « L’hétérogénéité des corpus : approches sémiotiques. Dix-huit définitions du gène », in Bernard Castagna (éd.), Du traitement du discours dans les recherches en communication, Les Cahiers de jérico, université de Tours, 4, 2004.

Afin d’entrer plus précisément dans le problème, nous pouvons nous référer à un dossier de la revue La Recherche qui, présentant une série de dix-huit définitions du gène, mit en évidence de profonds désaccords chez les biologistes26. Ces désaccords prennent leur origine dans la superposition problématique, voire impossible, entre deux types de définitions du gène, en tant que séquence moléculaire matérielle, et en tant qu’unité d’information.

La définition en tant que séquence moléculaire parcourt le processus des apparitions, disparitions, transpositions et mélanges des différents types de constituants, tout au long d’une séquence d’opérations de production :

a) la régulation de la région d’ADN dite « ADN promoteur » ;

b) la transcription de l’ADN promoteur par l’« ARN transcripteur » (une enzyme polymérase), qui peut produire un intermédiaire, l’« ARN messager » ; certaines régions de l’ADN promoteur ne sont pas transcrites (les segments dits « introns ») ; le début et la fin de la séquence transcrite sont indiqués par deux nucléotides, des « codons », respectivement le « codon start » et le « codon stop » ;

c) la synthèse : l’ARN transcrit et un acide aminé sont assemblés grâce à une molécule intermédiaire, un ARN dit « ARN de transfert », et on peut alors dire que l’ARN transcrit a synthétisé une protéine ;

d) la maturation : la protéine synthétisée subit de nombreuses modifications sous l’effet de son environnement chimique.

La définition en tant qu’unité d’information est elle aussi soumise à de grandes variations, mais de nature cognitive et épistémique : a) pour la synthèse de protéines, le gène « code » ; b) il est une « instruction » pour un programme génétique ; c) il « détermine » l’apparition d’un caractère phénotypique ; d) la diffusion d’un gène est « statistiquement corrélée » à la diffusion d’un phénotype ; e) le gène « conditionne » deux propriétés essentielles et indissociables du vivant : sa reproductibilité et sa variabilité.

Bien que les résultats expérimentaux soient dits scientifiquement « significatifs », les divergences entre les différentes interprétations de ces résultats brouillent la compréhension de leur « signification ». A la différence de l’interprétation en tant que séquence moléculaire, l’interprétation en termes de processus informatif s’empare du gène comme un tout, comme un actant cognitif responsable d’opérations dont les produits sont des observables dans le monde vivant. Cet actant est doté en effet de véritables (et peu vraisemblables) propriétés cognitives : marquage, instruction, programmation, conditionnement. Ces opérations se distribuent, selon les interprètes, tous biologistes, sur une gamme de valeurs épistémiques, depuis la causalité jusqu’à une simple corrélation statistique, depuis le « certain » (le gène code, fournit des instructions pour un programme) jusqu’au seulement « probable » (le gène conditionne, est corrélé statistiquement).

L’interprétation selon la corrélation statistique, qui est aujourd’hui dominante, induit un saut qualitatif irréversible : elle interdit notamment de rabattre la protéine sur le gène ; on peut « remonter » de la protéine produite jusqu’au gène qui en est l’origine, mais non l’inverse. L’une des principales difficultés tient à la quantification de chaque phase du processus. On a affaire à une syntaxe d’opérations, et la propriété critique de cette syntaxe est son aspectualité, et plus précisément la quantification qui va s’appliquer à chacune des phases aspectuelles. Au fur et à mesure qu’on avance dans la chaîne de production des figures matérielles, la quantification des opérations, par un effet cumulatif, multiplie les alternatives et les alternatives d’alternatives, interdisant de ce fait la rétroaction causale, et obligeant à un saut épistémique.

Les zones critiques aspectuelles sont les suivantes :

a) Il y a toujours sur l’ADN plusieurs régions de fixation possibles pour l’ARN polymérase : le « choix » de l’ARN promoteur est donc multiple.

b) Pour le même promoteur ADN, il y a toujours plusieurs bornes ou sites de début et de fin : le choix de la séquence codante précise est donc lui aussi multiple (plusieurs codons « start », plusieurs codons « stop »).

c) Lors de la transcription, le phénomène de l’épissage des brins d’ADN multiplie les possibilités de production de protéines : au cours du processus de duplication, l’ARN polymérase qui suit la séquence ADN de référence peut dupliquer les deux brins de l’hélice à la fois, un seul d’entre eux, ou, le plus souvent, sauter de l’un à l’autre, selon un rythme et une fréquence eux-mêmes multiples.

d) A partir d’un même ARN messager, on peut obtenir une multitude d’ARN transcrits, selon les interactions en cours.

e) Les conditions de maturation des protéines synthétisées peuvent enfin produire une multitude de variétés.

Globalement, la lecture projective du processus (du gène vers la protéine) est donc indéterminée, et l’observateur doit se satisfaire de probabilités, alors même qu’on dote le système génétique d’un actant cognitif responsable d’opérations précises ! En chacune des phases aspectuelles, chacun des facteurs de pluralisation implique un tri (un micro-événement de sélection) : il y a plusieurs solutions possibles, une seule est réalisée à la fois, et une instance de contrôle est à construire. Aussi longtemps que le « triage » ne peut pas être rapporté à des opérations chimiques spécifiques, une hypothétique instance cognitive de contrôle en prend la place. Mais les noms thématiques (message, transfert, traduction, etc.) des actes de cet actant cognitif masquent sans les résoudre les multitudes d’alternatives cumulées.

L’interprétation en termes d’information génétique, avec les problèmes épistémiques associés, n’apparaît qu’en lecture « projective » du processus de production, du gène vers la protéine, quand la relation de causalité n’est plus inférentielle (Si A est réel, alors B est actuel), mais sélective (Si A1, A2, A3, A4, etc., sont potentiels, alors B est actuel, en raison de C). Le problème, comme nous l’avons déjà signalé, c’est « en raison de C » : on parle d’autant plus d’information et de code qu’on maîtrise moins la relation matérielle entre le dispositif de référence et ce qu’il semble produire. Dans le sens projectif, la quantification et les opérations de sélection provoquent donc une conversion sémiotique qui fait appel à un actant masqué (pour jouer le rôle de C). Quand on ne sait pas clairement pourquoi tel gène produit telle protéine, on affirme que le gène « code » cette protéine et pas une autre. Et comme ce n’est pas une explication décisive, on ajoute que tout cela est contrôlé par un « code maker ». Mais c’est alors ce qu’on pourrait appeler une « sémiotique par défaut d’explication », et non une sémiotique qui participerait directement à l’explication biologique. Donnons la parole à l’inventeur du « code maker », Marcelo Barbieri :

- Note de bas de page 27 :

-

Marcello Barbieri, « Biosemiotics : A new understanding of life », Naturwissenschaften, 95, 7, 2008, pp. 25-26.

The components of sign do not come into existence by themselves ; they are produced by the same agent named a codemaker. […] Proteins, essential to a variety of functions in living organisms, are considered “manufactured” molecules.27

L’actant masqué est ici démasqué : si les correspondances physiques ne sont pas suffisamment déterministes, il faut supposer un « code », une convention qui serait d’une autre nature que les règles biologiques, dont il faut alors imputer la responsabilité à une instance qui n’est pas physico-chimique. Si on pose d’abord une frontière (une discontinuité ontologique) entre le monde physique et le vivant, il faut inventer un actant cognitif pour la franchir, mais un actant cognitif qui n’est pas l’observateur, et qui est dans les systèmes eux-mêmes. Et c’est très précisément dans cette zone de quantification aspectuelle problématique (entre ADN, ARN et protéines), que les fonctions de tri sont imputées à un code, dont la production est elle-même imputée à un codemaker. La solution de Barbieri illustre parfaitement les difficultés épistémologiques et méthodologiques inhérentes à une « sémiotique par défaut » : le sémioticien, c’est celui qui confie à un « actant caché » l’explication de ce qu’on ne comprend pas (encore), ou de ce qui obéit à des règles qu’on peine (pour le moment) à expliciter.

En revanche, la lecture rétrojective, de la protéine vers le gène, est de même nature que celle de la construction de la signification suivant la logique narrative, selon laquelle, en partant de la situation finale, chaque point de bifurcation apparaît rétrospectivement comme contrôlé par une modalité (en l’occurrence, un devoir-faire, un savoir-faire ou un pouvoir-faire). En d’autres termes, ce qui apparaît comme une quantification épistémique des possibles dans le sens projectif sera traité comme modalisation du processus dans le sens rétrojectif.

Dans cette conversion de l’unité d’information en « structure matérielle », en lecture rétrojective, la quantification s’inverse (ou réduit un certain nombre d’entités produite à une seule entité productrice) et la question du tri ou du choix ne se pose plus : il y a plusieurs protéines possibles issues d’un même gène, mais en partant d’une ou plusieurs protéines données, on peut remonter au gène unique ou au groupe de gènes qui lui ou leur correspond.

La différence entre lecture projective et lecture rétrojective est relative à un point de vue de l’observateur, et plus généralement à l’orientation épistémique de l’interprétation, et cette différence d’orientation induit deux manières différentes de construire la signification. Les deux types de sémiotisation sont : i) dans le sens projectif, une sémiotique cognitive qui associe des indices et des expressions à des contenus d’information, et qui doit expliquer la raison des tris effectués ; ii) dans le sens rétrojectif, une sémiotique pratique qui reconstitue et modalise des modus operandi, ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui une « sémiotique des empreintes d’interactions », associée à une sémiotique modale. Cette biosémiotique-là focaliserait sur les modalités de l’inscription sur un support matériel, sur les interactions avec ce support et sur la syntaxe modale qui les régule. La première ouvre la porte à des résultats non vérifiables et non reproductibles, notamment parce qu’elle implique un « actant caché » supposé faire des choix en fonction de buts à poursuivre. En revanche, la seconde, qui reste en tout point sensible aux contraintes pratiques et matérielles, ne provoque pas de rupture majeure avec le principe de falsification et de reproduction des résultats qui s’impose à la biologie.

3. Sémiotique des interactions et régimes de signification

- Note de bas de page 28 :

-

E. Landowski, Les interactions risquées, Nouveaux Actes Sémiotiques, 101-103, 2005, ainsi que Passions sans nom, Paris, PUF, 2004.

La seconde condition que nous posons, pour la sémiotique du vivant que nous envisageons, sera de nature actantielle, et elle ouvre sur une narrativité alternative radicale, dont la différence ne repose pas seulement sur un point de vue méthodologique, mais sur une conception spécifique des conditions à mettre en place pour la construction de la signification. La socio-sémiotique d’Eric Landowski offre à cet égard déjà une alternative, ou plutôt un principe général englobant, qui doit ici retenir notre attention28 : si nous voulons accéder à des organisations signifiantes sans projection anthropomorphe, nous devons à l’évidence ne pas nous précipiter sur les structures actantielles greimassiennes, que leur inventeur qualifiait lui-même d’« anthropomorphes ». Autrement dit, les concepts de destinateur, destinataire, sujet, objet, etc. ne sont pas encore disponibles à ces échelles d’analyse. Pas plus, d’ailleurs, que les opérations de la jonction, qui participent elles aussi d’une syntaxe anthropomorphe.

3.1. Des interactants non spécialisés impliqués dans des régimes sémiotiques

Eric Landowski pose, au départ de toute possibilité de signification, les interactions. Au cours des interactions, deux événements décisifs se produisent. D’un côté, des rôles se dessinent, dans la mesure où les interactions induisent des relations symétriques ou dissymétriques, et notamment la dissymétrie entre soi et autrui, et aussi des esquisses de sujets et des ébauches d’objets, mais dans tous les cas ces relations restent réversibles et ces rôles, interchangeables. De l’autre côté, des régimes de sens prennent forme (des plans, des programmes, des aléas, des ajustements, etc.). Sans le dire aussi explicitement, Uexküll procède également ainsi pour décrire le fonctionnement des Umwelten, qui sont globalement et avant toute chose des espaces d’interactions. Dans une sémiotique des interactions, il n’y a pas encore nécessairement de communication, d’échange, ou de prédation : tout cela se construit progressivement, à partir des régimes de signification qui émergent par schématisation des interactions elles-mêmes. Ce qu’on recherche donc en premier lieu, ce sont des régimes de signification, plus ou moins élaborés, hiérarchisés, et mis en relation entre eux, et ce ne sont pas des signes ou des systèmes de signes. Les Umwelten de von Uexküll sont, comme nous le montrerons tout à l’heure, de tels régimes de signification, clairement plus pertinents, sophistiqués et explicatifs que les « signes » qu’il manipule aussi par ailleurs.

- Note de bas de page 29 :

-

J. Fontanille, Sémiotique du visible. Des mondes de lumière, Paris, PUF, 1995 ; id., Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, 2003.

Cette question posée à la sémiotique narrative n’est pourtant pas neuve. Dans Sémiotique du visible. Des mondes de lumière, et dans Sémiotique du discours, nous proposions de compléter la structure actantielle narrative (destinateur, destinataire, sujet et objet) élaborée par Greimas, avec la série source / contrôle / cible, pour traiter notamment de phénomènes propres au monde naturel et qui, bien que relevant d’une narrativité profonde, ne pouvaient être saisis sans un biais fort discutable par la structure actantielle anthropomorphe29. Nous distinguions alors les actants transformationnels (ceux de la narrativité greimassienne) et les actants positionnels (la série : source / contrôle / cible). Ces derniers n’impliquent en particulier aucune intentionnalité narrative, et n’exigent que trois prémisses : (1) une position de référence, (2) une orientation qui en découle, (3) une régulation (le contrôle). Cette proposition n’a guère eu de succès, peut-être parce qu’elle était trop simple, et probablement parce qu’il y avait alors peu d’occasions ou de matière pour la mettre en œuvre. Or, si la biosémiotique se (re)construit comme une sémiotique des interactions, les interactions au sein des mondes vivants doivent nécessairement être orientées et régulées : ces deux clauses sont au fondement même, par exemple, de l’éthosémiotique de von Uexküll.

Pour en faire un nouvel usage aujourd’hui, peut-être faudrait-il préciser que « source » et « cible » sont des dénominations dont le caractère figuratif n’a aucune incidence pertinente : seule compte en l’occurrence l’orientation entre les deux instances, et le fait que l’une des deux, provisoirement sélectionnée comme centre de référence de cette orientation, vise l’autre. La visée confirme l’orientation, mais ajoute, ce qui est essentiel, un mouvement sensible. Par conséquent, la structure actantielle minimale dont nous avons besoin est une relation sensible et orientée entre deux instances, qui est régulée par une tierce instance. Par exemple : une tique, un mammifère et un Umwelt.

- Note de bas de page 30 :

-

E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009.

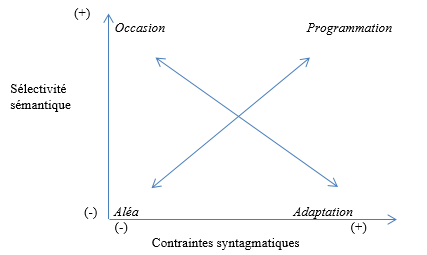

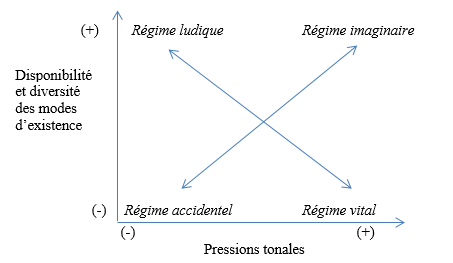

Dans un article très dense consacré à nos relations avec les objets, Eric Landowski a lui aussi, quelques années plus tard, et indépendamment de la proposition précédente, élaboré une solution pour traiter les structures actantielles minimales qui émergent dans les interactions30. Son objectif était également de rendre compte d’interactions non intentionnelles, et d’éviter la projection précipitée des structures actantielles anthropomorphes sur des phénomènes qui ne le justifiaient pas. Néanmoins, la proposition doit être reçue avec précaution, dans la mesure où la moitié seulement de l’anthroporphisme est éliminée. Il précise notamment au début de l’article :