Le grand site Tour Eiffel

Découvrir, approcher, visiter

Denis BERTRAND

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

Verónica Estay Stange

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

Raphaël Horrein

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

Index

Articles des auteurs de l'article parus dans les Actes Sémiotiques : Denis BERTRAND, Raphaël Horrein et Verónica Estay Stange.

Mots-clés : espace, horizontalité / verticalité, lieu / non-lieu, mythe, parcours, référentialisation, site / territoire, symbole, touriste, vertige

Auteurs cités : Marc AUGÉ, Roland BARTHES, Pierluigi BASSO-FOSSALI, Walter Benjamin, Jean-Marie FLOCH, Jacques FONTANILLE, Algirdas J. GREIMAS, Jean-Didier URBAIN

Introduction

La présente étude a pour origine une réponse à un appel d’offre de la Direction des Constructions publiques et de l’Architecture de la Ville de Paris, dans le cadre de la » Mission Tour Eiffel ». La Lettre de consultation, diffusée en novembre 2017, avait pour objet la « Réalisation d’une étude sémiologique — Tour Eiffel et ses abords ». Cette étude devait alors contribuer, parmi d’autres (études qualitatives, statistiques, etc.), à la préparation d’un second appel d’offre invitant des groupes de conception — architectes, urbanistes, paysagistes — à la réalisation d’un « Projet de nouvel accueil pour la Tour Eiffel ». La réalisation des travaux de ce projet par le groupe de conception finalement retenu (début 2019) a pour échéance la mise à disposition du nouvel aménagement avant les Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024.

Le texte qui suit reprend pour l’essentiel le rapport d’étude remis en mars 2018. Mais il a aussi fait l’objet de réécritures partielles et d’approfondissements ponctuels. Il est publié avec l’aimable autorisation de la Direction des Constructions publiques et de l’Architecture de la Ville de Paris. Nous en remercions chaleureusement les responsables.

L’étude sémiotique, qui s’inscrit dans la filiation des études inaugurées par Jean-Marie Floch, a pour visée un regard analytique et critique sur le site en question. Elle doit mettre à la disposition des futurs concepteurs un ensemble de préconisations résultant de l’analyse. Mais l’étude a aussi une fonction théorique, méthodologique et générique : elle prend acte des évolutions récentes de la recherche théorique en sémiotique, cherche à faire ressortir de son objet des problématiques nouvelles, s’interroge sur la contribution de la sémiotique au champ social à travers ce genre analytique et, plus profondément, invite à réfléchir au statut de cette forme d’étude dans le contexte de la recherche sémiotique contemporaine. Tous ces éléments déterminent le cadre général de la présente analyse, sa problématique ainsi que la délimitation du corpus qui en dépend.

1. Cadre de l’étude et problématique.

- Note de bas de page 1 :

-

La Tour Eiffel, texte de Roland Barthes, photographies d’André Martin, Paris, Seuil, 1989.

i) Non la Tour Eiffel, mais le site. A la différence de la plupart des travaux sur la Tour Eiffel, y compris la grande étude sémiologique de Roland Barthes1, l’analyse qui suit ne concerne pas l’objet isolé de son contexte mais l’envisage à l’intérieur du vaste périmètre qui l’environne : « le grand site Tour Eiffel ». L’appréhension effective de la signification du monument en dépend, depuis son installation dans l’espace parisien jusqu’au spectacle qu’il offre au visiteur, aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. L’expérience est par définition globale.

ii) Non les objets, mais les perceptions. L’objet en lui-même, visée du touriste qui s’efforce de le détacher et de l’isoler, ne peut être séparé des perceptions qui y conduisent : celles des lieux, des parcours et des attentes ; celles des objets intermédiaires, qu’il s’agisse des barrières, des flaques d’eau ou des sollicitations marchandes ; celles aussi des autres visiteurs poursuivant le même objectif. C’est ce foisonnement de perceptions qui fonde la saisie du sens et les émotions éprouvées : la signification est une signification perçue. Par suite, l’objet de l’analyse consiste à envisager la Tour Eiffel en situation, à travers sa pratique.

iii) Non l’Histoire, mais l’usage. Du même coup, si ces perceptions ne peuvent ignorer la dimension historique de la Tour, la genèse du geste architectural, les débats auxquels elle a donné lieu ni les créations qu’elle a suscitées depuis près d’un siècle et demi, c’est néanmoins son usage actuel qui est au premier plan de l’étude. Cet usage est fait de tous les parcours des visiteurs, qu’ils se maintiennent à l’extérieur ou qu’ils montent au sommet de l’édifice, avec les séquences qui structurent ces parcours. L’usage forme ainsi le signifiant de tous les contenus qui seront appréhendés et vécus par ces visiteurs, à commencer par celui de l’« accueil ».

iv) Avec l’actuel, la projection du futur. L’objectif de l’étude est d’alimenter la réflexion des concepteurs qui seront chargés d’élaborer les formes futures de l’accueil des visiteurs. Sa visée est donc projective. La méthodologie sémiotique mise en œuvre consiste à envisager comme autant de « textes » les significations que la Tour Eiffel génère ici ou là, par des mots, par des images, par des comportements. Elle permet à la fois d’en synthétiser le foisonnement et d’en objectiver les lignes de force. Les préconisations qui en résultent sont d’ordre conceptuel.

2. Délimitation du corpus.

i) Autour de la Tour... et dans la Tour : l’horizontalité alliée à la verticalité. Le premier élément du corpus est la visite. Effectuée par les trois sémioticiens auteurs de l’étude, elle a eu lieu le 27 décembre 2017, par temps pluvieux et modérément venteux, dans les conditions les plus ordinaires des visiteurs anonymes. Leur parcours a débuté par la sortie du Métro, ligne 9, à la station Trocadéro à hauteur de l’esplanade. Elle s’est poursuivie, une fois le parvis et le pont d’Iéna franchis, par l’entrée dans la première file d’attente (il y en aura six au total), l’achat des billets pour le troisième étage et la visite intégrale de la Tour. La descente du deuxième étage, par les escaliers, ayant été effectuée, les visiteurs se sont rendus pour le déjeuner dans un restaurant « typiquement parisien » — donc résolument destiné aux touristes — près de la station Bir-Hakeim et ont achevé leur visite par un retour au pied de la Tour Eiffel, côté sud-est, avec la traversée du Champ-de-Mars avant la reprise du Métro à la station La Motte-Piquet-Grenelle. Les deux parcours, horizontal et vertical, ont été pris en compte et envisagés d’un seul tenant.

ii) Témoignages des touristes et des pratiquants du site. La visite a aussi donné lieu à quelques échanges informels avec des visiteurs et des commerçants. Mais l’information essentielle, en matière de témoignages, est issue des enquêtes, des reportages et des sondages sur le terrain auxquels les sémioticiens ont pu avoir accès. La prise en compte de la variation géo-culturelle des visiteurs — selon qu’ils viennent d’Inde, des Etats-Unis, du Japon, d’Angleterre ou d’ailleurs — est, d’un point de vue ethno-sémiotique, un élément intéressant mais qui exigerait une étude spécifique approfondie pour être vraiment significative. La stéréotypie touristique semble en effet l’emporter sur les spécificités culturelles ou les singularités individuelles.

- Note de bas de page 2 :

-

Voir, entre autres, « Protestation des artistes. Les artistes contre la tour Eiffel », Le Temps, 14 février 1887 ; François Coppée, « Sur la tour Eiffel (Deuxième Plateau) », 1888 ; Joris-Karl Huysmans, Certains, 1889 ; Théodore de Banville, « Tour Eiffel », 1889 ; Guy de Maupassant, La Vie errante, 1890 ; Léon Bloy, Belluaires et porchers, 1905 ; Apollinaire, Alcools, 1913 ; Blaise Cendrars, « Tour », 1913 ; Charles Ferdinand Ramuz, Paris, Notes d’un Vaudois, 1939 ; Dino Buzzati, Le K, 1966 ; Raymond Queneau, Courir les rues, 1967 ; Winnie Denker et Françoise Sagan, La Sentinelle de Paris, 1988.

iii) Eléments littéraires et artistiques. La masse de la documentation artistique sur la Tour Eiffel, autour d’elle ou à partir d’elle, est considérable. Son volume atteste l’impact imaginaire universel du monument. Cela commence avec la « Protestation des artistes » de 1887, signée par une centaine d’écrivains et de créateurs, dont Gounod, Maupassant, Coppée, Dumas, Leconte de L’Isle, Huysmans, Zola, qui se désolent de cette monstruosité ; leur récrimination est bientôt suivie d’hommages encore plus nombreux qui, moins militants, sont cependant décisifs puisqu’ils installent la Tour au cœur des œuvres et de la culture contemporaine. Depuis le « grillage infundibuliforme » moqué par Huysmans jusqu’au vers d’Apollinaire, « Bergère ô Tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin », les formules, les images et les textes abondent2. Mais le corpus ne s’arrête pas à la littérature, loin de là. Les arts plastiques, la musique, le cinéma se sont aussi emparés du monument. Enfin, il convient d’intégrer à cet ensemble les formes de l’art populaire – souvenirs, bibelots et gadgets – qui, illustrant l’esthétique du kitsch, fourmillent de par le monde et répandent l’image universelle du monument.

iv) Documents d’études, textes techniques et théoriques. La Tour Eiffel a aussi fait l’objet de très nombreuses études, quantitatives (« Chiffres clefs du tourisme à Paris », « Attractivité Paris », « Enquête usagers Update », « Touriscopie ») et qualitatives (« Analyse d’usages et de qualité » réalisée par Gehl Architects ; « Etude qualitative de satisfaction » effectuées MSM-Marketing Research), pour la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), ainsi que d’analyses comparatives dites de benchmark (« Musées, sites, parcs, ponts », par Café Programmation, A et Cetera + Muriel Pagès, CMO&Programmation), d’études sur les clientèles, les flux et la fréquentation ou, plus spécifiquement, sur la sécurisation, la vidéoprotection, l’aménagement urbain et paysager, l’amélioration des sites d’accueil et d’accès, etc.

1. Contextes

1.1. Démarche et objectifs

1. La démarche sémiotique mise en œuvre repose sur un principe d’immanence, qui permet d’objectiver le sens en le saisissant à partir de ses seules relations internes, telle la différence, décisive en ce qui concerne la Tour Eiffel, entre horizontalité et verticalité. Qu’implique cette relation fondatrice ? Quels récits ? Quelles émotions ? Quelles interprétations ? Considérer d’emblée le « grand site » invite à associer ces deux termes et à solidariser étroitement les conduites qu’ils appellent — ce qui n’était pas envisageable lorsqu’on considérait isolément la Tour Eiffel, pure verticalité. Ainsi mises en relation, mises à distance et objectivées, les significations sont mieux partageables et surtout, une fois clairement saisies, plus modulables voire transformables.

- Note de bas de page 3 :

-

Théorisée par Jacques Fontanille, dans Pratiques sémiotiques, Paris, PUF, 2008.

L’analyse sémiotique n’envisage donc pas cet objet, la Tour Eiffel, comme un texte clos, porteur des seuls discours ou récits relatifs à sa construction, à ses aspects techniques, aux controverses qu’elle a suscitées ou aux problèmes actuels qu’elle pose en termes de flux touristiques. Elle le saisit au sein d’une pratique, celle qui est sa destination première et essentielle, la visite. Cette sémiotique de la pratique3 appréhende le sens à la manière d’une poupée gigogne. Elle intègre les signes aux objets qui en sont les supports, les supports aux textes qui s’y déploient, ceux-ci aux situations au sein desquelles ils se manifestent, les situations-interactions aux stratégies auxquelles elles donnent lieu, et enfin, tout cet ensemble s’intègre dans une (ou plusieurs) proposition(s) de formes de vie, c’est-à-dire des valeurs au nom desquelles nous reconnaissons que ces signes, ces objets, ces textes, ces interactions et ces stratégies dessinent une certaine cohérence et sont alors désirables ou simplement appropriables par les visiteurs.

- Note de bas de page 4 :

-

R. Barthes, La Tour Eiffel, op. cit., p. 10-11.

- Note de bas de page 5 :

-

Le Point, « Les 7 merveilles des expositions universelles », 8 mai 2016.

Concrètement, cette démarche se déploie de la manière suivante : i) La Tour Eiffel est d’abord un signe, « Signe pur », « signifiant pur », écrit R. Barthes, qui poursuit : « la Tour attire le sens, comme le paratonnerre la foudre »4. Profusion sémantique et narrative qui s’impose d’abord par le gigantisme de sa surface d’inscription, l’objet, la Tour elle-même. ii) Mais cet objet sous les yeux suscite quantité de textes et d’histoires qui s’y développent, depuis les récits de l’origine — « La paternité de la tour doit être attribuée à Maurice Koechlin, l’ingénieur suisse de la société Eiffel, qui en a eu le premier l’idée dès 1884 »5 — jusqu’aux discours standards des touristes qui ne la connaissaient que par image ou sous forme de miniature, et qui se racontent cette transformation soudaine, eux qui « ne la voyaient pas comme ça ! » iii) Ces textes prennent forme in vivo, en situation, dans les files d’attente par exemple, ou dans le déchiffrement du panorama. La situation a déjà donné lieu, pour le visiteur, à de nombreuses interactions à travers lesquelles chacun a cherché à ajuster au mieux son projet et son parcours aux diverses contraintes de la programmation et des nombreux moments d’attente (six ou sept selon les parcours des visiteurs, actuellement). iv) Ces ajustements entre soi et les autres, comme entre soi et la Tour (monter au deuxième étage, au sommet ?), s’effectuent au moyen de calculs qui s’inscrivent dans des stratégies plus ou moins réussies et que les projets de refonte par la vente et la réservation en ligne des billets devraient modifier en profondeur. v) Quoi qu’il en soit, les satisfactions et les frustrations résultent de tout cet ensemble signifiant. La congruence entre ces différents niveaux d’expérience définit la forme de vie proposée, c’est-à-dire l’horizon de valeurs qui justifient la visite, en l’occurrence valeurs esthétiques et valeurs ludiques liées, excitation du vertige sans doute et émotion du haut-lieu, ou valeurs négatives du type impatience et frustration lorsque le programme ne s’est pas accompli ou qu’il a fallu surmonter de nombreux obstacles pour le réaliser.

Cette méthodologie générale permet d’intégrer les significations d’origines diverses dans un même ensemble analytique, aussi cohérent que possible : celles qui relèvent de l’action la plus factuelle, celles qui concernent les expériences sensorielles, celles qui suscitent les émotions et les passions, celles qui mobilisent les valeurs. C’est dire que le verbal, le visuel, le spatial, le gestuel sont impliqués à hauteur égale dans la production et la compréhension des significations. Dans ses grandes lignes, cette démarche consiste à appréhender le sens de manière aussi « naïve » que possible, au plus près de la perception, en cherchant à identifier les catégories qui le structurent, les dynamiques d’ordre narratif qui l’animent, les interactions qui le donnent en partage, les symboles qui l’ouvrent au-delà de la seule perception, les émotions qui surprennent et arrêtent le sujet. .

Cette approche globale des significations de la Tour Eiffel dans son site et en situation se présente ainsi comme une circulation à double sens entre acteurs, parcours, site et objet. Dans une perspective centrée sur la perception, on part des acteurs — qu’il s’agisse des touristes, des résidents, des permanents et notamment des guides ou des divers agents (de sécurité, de contrôle, d’ascenseur, de restauration, de commerces, etc.) —, on en appréhende les parcours (sous forme de récits, entre horizontalité et verticalité, comprenant les attentes et les mouvements) en les inscrivant dans le site (la ville, l’architecture, les monuments, les parcs, les ponts…) pour, enfin, se focaliser sur l’objet (la Tour, les visions, du dehors et du dedans, et les interprétations dont elle est simultanément la source et la cible).

- Note de bas de page 6 :

-

Ce concept de référentialisation a été théorisé par D. Bertrand dans L’espace et le sens. Germinal d’Emile Zola, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985. Il repose sur la distinction entre la visée référentielle externe (« référenciation ») et la visée référentielle interne (« référentialisation »), cette dernière étant constituée des discours incorporés, explicitement ou indirectement, à l’objet ou au discours étudié et consolidant sa cohérence et sa force référentielle.

2. Les objectifs. Cette recherche des significations de la Tour Eiffel dans son grand site obéit à un principe qui relie l’analyse aux préconisations qui achèvent l’étude : c’est le principe de référentialisation6. Nous voulons suggérer par là que les propriétés dégagées de la Tour elle-même et appréhendées selon la démarche ci-dessus, devraient devenir le référent interne des propositions d’aménagements nouveaux et pouvoir se déployer dans les espaces environnants. L’aura de la Tour se diffuserait alors et donnerait au grand site son atmosphère propre.

On peut citer, comme exemples de traits caractéristiques, la combinaison de l’aérien et du substantiel (l’élan vers le haut et la dureté du fer), l’alliance des dimensions technique et mythique, la force du symbolique et du ludique, la synthèse du rationnel technique et de l’imaginaire onirique... L’« esprit de la Tour » pourrait être ainsi présent dans les aménagements qui y conduisent les visiteurs, de manière indirecte (comme allusion ou évocation) aussi bien que directe (comme citation).

Les propriétés bien connues du monument, tout comme celles, peut-être moins évidentes, que l’analyse va dégager deviennent des « étymons » pour les futurs aménagements. L’accueil, bien au-delà du seul espace immédiat de l’accès, serait ainsi perçu comme une vaste antichambre anticipant les valeurs à venir et les émotions à éprouver.

1.2. Le parcours global

Découvrir, approcher, visiter : telles sont les étapes d’un parcours global qui présente la forme d’un récit. Mais ici le récit est d’un type particulier : chacune des séquences est simultanément présente l’une à l’autre. Les trois verbes pourraient être compris, sur un mode narratif, comme un enchaînement de séquences successives : on découvre — l’objet est encore virtuel —, ensuite on approche — il s’actualise —, puis on visite — c’est le passage à l’acte et la réalisation. Or l’analyse montre plutôt leur entrelacs et soutient l’idée que découverte, approche et visite sont perméables les uns aux autres : tout le parcours, qu’il soit horizontal ou vertical, est fait simultanément d’approches, de découvertes et de redécouvertes au sein même de la visite. Cette co-présence des trois opérations dans l’expérience touristique est confortée par l’analyse de chacun des verbes.

i) Découvrir. Dans l’idée de découverte, il y a celle de commencement : l’événement de la première fois. Or, dans le contexte d’un événement esthétique — et la vision de la tour Eiffel en est un — le fait de « découvrir » répond à un schéma particulier, le schéma de la sensation, schéma esthésique qui conduit à l’émotion esthétique.

Ce schéma se différencie du modèle narratif de base dont le noyau est bien connu : 1. Etat de manque —> 2. Liquidation du manque. C’est le modèle de la « quête », du plus modeste désir à la plus ambitieuse conquête : il s’illustre de façon élémentaire avec le sentiment de la faim qui cesse dans le corps rassasié. Le modèle esthétique dont nous parlons serait fondé sur un schéma inverse : 1. Satisfaction éprouvée, inattendue : complétude, éblouissement —> 2. Engendrement d’un manque —> 3. Revivre l’expérience, y revenir !

- Note de bas de page 7 :

-

Paul Valéry, « L’infini esthétique », Œuvres, Paris, Gallimard (La Pléiade, tome 2), p. 1342.

Le plaisir éprouvé appelle son retour, la découverte demande son renouvellement. Paul Valéry écrit : « Dans l’ordre des choses esthétiques (…) la satisfaction fait renaître le besoin, la réponse régénère la demande, la présence engendre l’absence, et la possession le désir »7. La découverte de la Tour Eiffel, du haut du Trocadéro, ou au détour du quai Branly, lorsqu’elle apparaît soudain, est toujours une redécouverte — car les visiteurs l’ont déjà vue : en petit ou en image, tout le monde la connaît. Ils viennent pour revivre une expérience, grandeur nature cette fois, mais qui se fonde sur une attente informée, l’attente d’une reconnaissance. Ainsi, cette découverte est paradoxale : elle est toujours une première fois et jamais la première fois. Et c’est là sa force.

ii) Approcher. Approcher a une triple signification : spatiale, émotionnelle et spirituelle. C’est d’abord, littéralement, le mouvement d’une distance qui diminue, envisagée du point de vue du marcheur qui vient de loin. L’approche alors est déterminée par la focalisation sur l’objet : lorsqu’on descend du Trocadéro vers le pont d’Iéna, en fixant la Tour Eiffel, on voit qu’elle grandit peu à peu et que, ce faisant, elle impressionne à chaque pas davantage. Mais approcher signale aussi une réserve, une timidité, une prudence face à ce qui, précisément, impressionne : on approche doucement, comme pour ne pas heurter, on fait des « travaux d’approche », on étudie, on calcule, on se représente ce dont on approche avant même de le voir. Et finalement, selon l’expression figée dans le champ religieux, approcher signifie aller vers la communion, vivre l’eucharistie : « Approcher de la Sainte Table, approcher de l’autel », et le verbe signifie alors la fusion dans l’objet qui fonde la communauté, l’union dans la « communion ».

Ce triple mouvement, du concret au spirituel en passant par le relationnel, caractérise l’approche de la Tour Eiffel : ce monument incarne pour le visiteur la Monumentalité par excellence, dans un sens quasiment sacré. On comprend alors que les files d’attente, même si elles sont longues, relèvent moins de la queue que de la procession. Elles font presque partie d’un rituel préalable à la communion.

iii) Visiter. Le verbe visiter est issu du latin « voir » auquel s’ajoute l’élément fréquentatif d’intensité ou de répétition. C’est voir avec insistance, avec pénétration. Dans le champ touristique, visiter consiste à aller voir de l’intérieur quelque chose qui ne se livre ordinairement que de l’extérieur, et — dans le champ relationnel, familial ou amical — à aller voir quelqu’un de proche. Visiter, c’est vivre une expérience de l’intériorité, même s’il arrive qu’on reste à l’extérieur. Ainsi, on « visite » la Tour Eiffel depuis le Trocadéro, même lorsqu’on n’y monte pas. Peut-être ce phénomène est-il rendu par le monument lui-même, parce que, ajouré, il laisse voir son intériorité depuis l’extérieur, il exhibe sa structure.

Il y a de l’échange dans la visite d’une personne : on peut dire, dans une perspective narrative, que la circulation des valeurs est réciproque. Une visite, on la donne et surtout on la rend : on rend visite comme on rend sa visite à quelque parent. Dans tous les cas, si l’on rend, c’est qu’il y a un don préalable présupposé. Mais cette relation d’échange est discrète ; sous-tendue, elle est presque imperceptible à l’événement de la visite.

C’est pourquoi, parmi toutes les relations d’échange, la visite est celle qui nourrit le lien le plus désintéressé, qu’il s’agisse de lieu ou de personne réelle. Elle n’implique aucune prédation, aucune altération, elle se fait en toute transparence, en toute sincérité, en toute légèreté. Le visiteur est supposé ne laisser aucune trace de son passage, si ce n’est le plaisir d’une reconnaissance. Parmi toutes les relations d’échange — un rendu pour un donné —, la visite est donc marquée par la gratuité. On comprend alors le lien particulier qu’elle entretient avec l’esthétique : on visite un monument, un musée, un site, un « haut-lieu ».

- Note de bas de page 8 :

-

François Fressoz et Catherine Guillou, Au Louvre. Sous la pyramide. Le problème des musées, Paris, F. Fressoz-Creative Commons, 2015, p. 20.

- Note de bas de page 9 :

-

Ibid., p. 21.

Accueillir. La distinction entre le substantif — l’« accueil » — et le verbe est intéressante : le premier reste abstrait, il peut être négatif ou positif, un accueil pouvant être glacial aussi bien que chaleureux. Le verbe, lui, ne souffre aucune ambiguïté : « accueillir », c’est ouvrir les bras. Ainsi, le déroulement de « Découvrir > Approcher > Visiter » indique moins les séquences de l’accueil que le mouvement de l’accueillir. L’accueil ne peut être, selon le mot médiéval, que le « bonaccueil ». La relation induite par la découverte, l’approche et la visite s’exprime dans cette acception de l’accueil, en relation avec l’espace, familier pour celui qui accueille, étranger pour celui qui est accueilli. L’accueillant a même pour fonction de rendre son espace familier à l’accueilli. « La relation d’accueil représente l’acte par lequel l’accueillant transmet une part de sa légitimité territoriale à l’accueilli », soulignent François Fressoz et Catherine Guillou8. « L’accueil se définit ainsi comme un échange identitaire sur un territoire »9.

En résumé, l’accueil condense la découverte, l’approche et la visite si on reconnaît que ces actions, en raison de leur définition même, sont placées sous le signe de l’échange : elles assurent la communication et le transfert provisoire d’une part d’identité de chacun des partenaires, concernant leurs rôles, leurs compétences, leurs attributs ou leurs visées. Et cela, dans l’un et l’autre sens : l’accueillant doit rendre familier le territoire étranger ; l’accueilli doit accepter et faire siennes les valeurs du territoire sur lequel il pénètre.

2. Horizontalités : espace et parcours narratif

Concevoir le nouvel accueil à l’échelle du « grand site » plus qu’à celle de la Tour Eiffel implique de penser l’intégration de la « Grande Dame » dans son environnement, d’envisager les relations qui s’instaurent entre elle et les lieux et monuments qui l’entourent : le Trocadéro, l’Ecole militaire, le Champ de Mars, le Pont d’Iéna, les rives de la Seine ou encore le Quai Branly… Il s’agit ainsi de réfléchir à l’horizontalité du lieu analysé, avant d’en venir, ce qu’on fera dans la partie qui suit, à sa verticalité.

2.1. Espace et lieu, site et territoire

Et comment, d’abord, qualifier ce « grand site » ? Quel type de spatialité faut-il tenter de créer ? Quatre termes définis les uns par rapport aux autres permettent de mieux envisager l’un des objectifs du réaménagement global qui sera entrepris d’ici 2024 : espace, lieu, site et territoire. D’une dénomination à l’autre se marque de plus en plus fortement l’inscription des sujets accueillis et accueillants. De l’espace au territoire, il existe une gradation qui permet à une véritable relation d’accueil de se construire.

i) Espace et lieu. L’espace, d’abord, est caractérisé par son indéfinition : c’est ce qui ne peut être appréhendé par un sujet, ce qui échappe toujours aux tentatives de prise en main et d’appropriation. Spatialité sans frontière et sans clôture, il ne peut être investi d’aucune temporalité et d’aucune subjectivité : il reste imperméable à tout investissement narratif qui permettrait d’en réduire l’altérité. L’espace ne peut être approché que négativement, comme zone que caractérisent des manques. Et ceux-ci ne peuvent être liquidés que par des prothèses lexicales : « espace-loisir », « espace-enfants », etc., l’apposition suggérant à elle seule la pauvreté du lien syntaxique. L’accueil ayant été défini comme une relation d’échange entre un accueillant et un accueilli, c’est à cette spatialité sans frontière, qui inhibe la formation de relations intersubjectives, qu’il faut échapper.

Le lieu, au contraire, est défini précisément par sa délimitation. Le Trésor de la Langue Française le considère comme une « portion déterminée de l’espace » : il comporte des frontières et des objets qui peuvent y être disposés. Le « lieu » est nommé précisément, caractérisé et doté de traits positifs et objectifs, liés aux êtres qui l’occupent et à leur histoire. Lié aux « personnes collectives » mais sans impliquer le sujet individuel, il demeure encore anonyme : le « lieu-dit » est nommé d’après une caractéristique topographique ou historique, en tout cas extérieure aux individus. On parle aussi, en rhétorique, de « lieux communs », pour définir des arguments qui se trouvent à la disposition de tous, « en-dehors » du sujet : il peut les utiliser tout en restant étranger à leur sens. Même l’expression « haut-lieu », incluant la reconnaissance par une communauté culturelle qui valorise ainsi un lieu-dit, indique une dimension collective d’observation plus que d’appropriation. Moins que la notion d’« espace », celle de « lieu » semble aussi insuffisante pour qualifier ce qu’il faudrait créer autour de la Tour Eiffel : elle ne prend pas assez en compte la singularité du visiteur accueilli.

- Note de bas de page 10 :

-

Voir : https://www.paris.fr/actualites/un-appel-a-projets-pour-reamenager-la-tour-eiffel-5397

ii) Site et territoire. Le « site », terme utilisé pour le projet de la ville de Paris « grand site Tour Eiffel »10, est défini par le Petit Robert comme la « configuration d’un lieu (en rapport avec sa destination) ». C’est un lieu sélectionné, identifié et valorisé, qui prend en compte le sujet qui le parcourt. Le site est pensé en fonction de ses usages, de sa destination et de son Destinateur. C’est ce dernier qui fixera la valeur du site, et qui validera, ou non, sa configuration. Cependant, le dictionnaire rapproche également le « site » du « paysage ». Le sujet se transforme alors en « spectateur » : son regard participe de la valorisation du lieu mais il reste dans une position d’extériorité, à bonne distance d’une zone qui lui est consacrée mais qu’il ne contribue pas à constituer.

- Note de bas de page 11 :

-

Cf. Jean-Didier Urbain, « La trace et le territoire », Actes Sémiotiques, 117, 2014.

- Note de bas de page 12 :

-

F. Fressoz et C. Guillou, Au Louvre. Sous la pyramide…, op. cit., p. 21.

Sur la zone en forme de « bonhomme » que le grand site de la Tour Eiffel dessine sur la carte (voir ci-après, fig. 1), il faudrait par conséquent s’attacher à créer non pas un espace, ni un lieu, ni simplement un site, mais plutôt un territoire, défini comme une zone qui constitue — en même temps qu’elle est constituée par — la collectivité et chacun de ses membres11. En effet, le territoire implique, plus que les autres formes de spatialité, un sujet qui s’identifie dans la relation qu’il entretient avec lui, un acteur qui le délimite et contribue à le définir par les parcours qu’il y trace en se l’appropriant. Le sujet arpenteur dessine le territoire en même temps qu’il y puise ses caractéristiques. Si, comme l’observent François Fressoz et Catherine Guillou, « toute relation d’accueil se rapporte à l’existence préalable d’un territoire »12, c’est justement parce que le territoire est le lieu privilégié de l’échange qui caractérise l’accueil, échange de compétences et de légitimité permettant à l’accueilli de s’approprier la zone dans laquelle il pénètre. Il faut alors que le « grand site » se mue en un « grand territoire ».

Fig. 1. Le « bonhomme ». Symétrie spatiale, asymétrie axiologique.

Espaces valorisés positivement (+) et négativement (-).

2.2. Entre haut-lieu et non-lieu

La réussite de la constitution d’un territoire autour du grand site dépendra du lien créé entre les différents monuments qui y sont disposés, et de la qualité des parcours qui y seront dessinés. Actuellement, le grand site est pris dans une tension entre les hauts-lieux qui s’y trouvent, et les non-lieux qui le pénètrent et s’y diffusent. Le haut-lieu est caractérisé par sa singularité. Il est constitutif d’une identité, marqueur emblématique d’une nation, concentrant les valeurs historiques, esthétiques et culturelles. Sur le grand site, outre la Tour Eiffel, sont considérés comme des hauts-lieux l’Ecole militaire, le parvis du Trocadéro et les palais qui l’entourent, ou encore le Champ-de-Mars et le Pont d’Iéna, voire l’ensemble architectural des immeubles haussmanniens qui bordent, avec leurs jardins, l’espace de ce Champ-de-Mars.

- Note de bas de page 13 :

-

Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, p. 100.

- Note de bas de page 14 :

-

Ibid., p. 101.

- Note de bas de page 15 :

-

Ibid., p. 127.

Or, tous ces hauts-lieux se trouvent pénétrés de marqueurs des non-lieux, selon la définition bien connue de l’anthropologue Marc Augé : « Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu »13. Ces non-lieux, « points de transit » ou « d’occupations provisoires », configurent un « monde promis à l’individualité solitaire, au passage, au provisoire et à l’éphémère »14. Les non-lieux, espaces d’attente et d’impatience, sont pluriels : on peut penser aux aéroports, aux salles des pas perdus des gares, aux rocades et aux aires d’autoroute… Ils sont anonymes, l’utilisateur du non-lieu étant caractérisé par Marc Augé comme « seul mais semblable aux autres »15. Enfin, ces non-lieux sont marqués par un vide axiologique — sans histoire, sans esthétique, sans culture. Ils sont définis principalement par leurs caractéristiques fonctionnelles.

Comment comprendre le rapport entre hauts-lieux et non-lieux sur le « grand site Tour Eiffel » ? Deux éléments sont remarquables :

i) La Tour Eiffel communique avec les hauts-lieux qui l’entourent par la médiation de non-lieux. Entre l’Ecole Militaire et la Tour Eiffel, le Champ-de-Mars peut ainsi apparaître comme un non-lieu : faiblement défini, entre parc, jardin public et espace ouvert, en attente de fonction (les manifestations qu’il peut héberger), destiné au passage plus qu’à la promenade, portant des traces d’usure, son identité narrative reste incertaine.

Autre exemple de non-lieu : les restaurants situés à proximité de la Tour Eiffel, notamment ceux qui se trouvent au niveau de la station Bir-Hakeim. Empruntant les simulacres d’un décor et d’un service « typiques » (brasserie « parisienne », nappes vichy à carreaux rouge et blanc, tenue des serveurs, etc.) mais ne servant qu’une nourriture standardisée, ils incarnent avec application le stéréotype attendu de la parisianité.

Enfin, l’extension croissante des non-lieux par rapport au haut-lieu est marquée par la présence invasive d’un objet qui accompagne, guide et contrôle le touriste tout au long de sa visite : les barrières métalliques (dites « barrières Vauban », du nom de l’architecte qui dota le royaume de France d’une « ceinture de fer » au XVIIIe siècle), que ce soient celles du parvis du Trocadéro, celles qui séparent le trottoir de la chaussée depuis le métro Bir-Hakeim, celles qui entourent la Tour Eiffel elle-même, ou, enfin, celles qui se trouvent disposées sur le Champ-de-Mars. Marques d’un urbanisme provisoire devenu définitif, ces barrières qui quadrillent l’espace sont non seulement incompatibles avec l’imaginaire d’un haut-lieu, mais contredisent les parcours d’appropriation d’un territoire par les visiteurs ainsi « parqués ».

ii) La Tour Eiffel se trouve elle-même pénétrée par les non-lieux. Leur vecteur est la file d’attente : cet objet sémiotique mériterait en lui-même analyse, tant il est emblématique de la masse touristique marchante (et stagnante) contemporaine. La file d’attente peut être définie comme une réunion aléatoire et contrainte d’individus mus par un même objectif immédiat — mais différé. Ces individus ne s’instituent pas en actant collectif — ou mieux, ils résistent, voire rechignent, dans un premier temps du moins, à sa constitution : les autres sont des gêneurs, et même des concurrents. Du reste, les témoignages qui évoquent des rencontres — parfois amoureuses — dans les files d’attente de la Tour Eiffel, attestent à leur manière le caractère strictement individuel du vécu de la visite, et des espérances — des attentes égotistes (cf. infra) — qu’elle suscite.

Le temps en est l’adjuvant, comme il est l’opposant des visiteurs pressés. « En saison », selon l’expression propre à la période culminante des loisirs, la durée des attentes peut atteindre quatre heures, démultipliées en six ou sept files selon les choix de visite : i) pour un premier contrôle de sécurité, ii) pour l’achat des billets, iii) pour un second contrôle de sécurité, iv) pour l’ascenseur qui mène au deuxième étage, v) pour l’ascenseur qui monte au troisième étage, puis vi) pour la descente au deuxième et enfin vii) pour celle du retour vers le parvis, lorsqu’on ne choisit pas l’escalier dans les entrelacs de l’acier. Ces files d’attente relèvent de la gestion des flux, telle qu’elle se pose dans les aéroports internationaux pour les contrôles de police. Elles en acquièrent alors, par simple contagion, les mêmes propriétés émotionnelles, faites d’impatience, d’ennui et de vague inquiétude.

L’investissement de la Tour Eiffel par les non-lieux est particulièrement sensible au deuxième étage de la Tour, dans l’espace intérieur. Là, la structure métallique disparaît, les perspectives se ferment, l’expérience de la transparence de la Tour s’efface pour laisser la place à un univers aéroportuaire clos : parcours obligés, magasins de souvenirs et de friandises, espace central pour les toilettes… Le deuxième étage, simple plateforme d’envol vers le sommet, est étranger à la Tour elle-même. Le non-lieu, voie de passage sans puissance symbolique, a anéanti le haut-lieu et s’est substitué à lui.

- Note de bas de page 16 :

-

Cf. notamment les rapports d’étude annuels de l’Observatoire des clientèles destinés à la SETE (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel). Paris, Kheolia Opinion & Market Research, 2008 à 2012.

Si, comme on a pu le constater (fig. 1), le « bonhomme » apparaît comme une construction quasiment symétrique au niveau spatial, il est asymétrique quant aux investissements axiologiques et narratifs. La présence plus ou moins forte des non-lieux explique largement le déséquilibre des flux constaté à l’occasion des comptages piétons16.

2.3. Les récits des non-lieux

1. Espace / lieu et narrativité

- Note de bas de page 17 :

-

Cf. A.J. Greimas, Maupassant. La sémiotique du texte. Exercices pratiques, Paris, Seuil, 1976, Séquence IV, « La quête », pp. 92-118, et notamment pp. 99-100 pour la présentation du modèle de la distribution topologique des espaces dans le récit (espace topique vs hétérotopique, le topique étant subdivisé en utopique et paratopique).

Selon la perspective sémiotique ici adoptée, les lieux sont définis par leur fonction narrative : ils participent de la structuration et de la constitution de l’imaginaire. La distinction établie à ce propos par Greimas entre trois types de lieux narrativisés17 est en l’occurrence aisément reconnaissable :

-

les lieux topiques sont les espaces de départ et de cheminement : ils correspondent aux lieux des valeurs familières, où des habitudes peuvent encore exister — par exemple à la sortie d’un métro ou d’un RER à l’organisation standardisée, où les touristes, aussi bien que les gens du cru, les « Franciliens », peuvent avoir certains repères ;

-

les lieux paratopiques correspondent aux espaces d’accueil, lieux d’acquisition de la compétence et de formation, de défi, de menace ou de promesse, zones d’approche qui suscitent émerveillement et impatience, questions et peurs ;

-

le lieu utopique, enfin, est celui de la transformation rêvée : dans les contes, c’est un lieu chtonien ou aérien (comme l’est précisément la Tour Eiffel). Il s’agit de l’espace mouvant de l’ascension, de la nouveauté, qui correspond à l’épreuve décisive dans un récit et, dans le présent contexte, à l’advenue / l’expérience de l’émotion esthétique.

Les non-lieux se répandent ici dans les espaces paratopiques (Champ-de-Mars, esplanade, et dispositifs d’entrée), mais aussi dans les espaces topiques (restaurants de la station Bir-Hakeim par exemple) et même utopiques (le deuxième étage de la Tour). Ils sont également investis de programmes narratifs (acheter, se nourrir, etc.), qui entrent en conflit avec ceux des hauts-lieux. Tous ces programmes sont rapportés à la perspective d’un sujet et à l’orientation de sa quête.

2. L’acteur principal des récits : le touriste

L’acteur principal, sujet des récits des non-lieux autant que des hauts-lieux, est le touriste, dont il nous faut comprendre les motivations. On peut le considérer comme un herméneute, interprète et créateur de sens. Il est à la recherche d’une tradition, composée à la fois d’histoire et de mémoire, et définie comme une chaîne d’énonciations et de ré-énonciations, un ensemble de discours reprenant, ré-agençant, présentant autrement un discours antérieur, lui-même reprise d’un discours qui l’a précédé, etc. « La » tradition intègre et ré-énonce l’ensemble des reprises, dans un discours qui vise la transmission d’un savoir, aussi bien concret qu’abstrait. En tant qu’herméneute, le touriste réalise l’appropriation du lieu et, en partie, sa transformation en territoire, par la ré-énonciation de la tradition.

Ces ré-énonciations, cependant, se font toujours au risque du simulacre et de ses artifices. Les désirs des touristes entrent alors en concurrence sinon en conflit avec ceux des résidents et, plus largement, des Franciliens qui ne se reconnaissent pas dans ces pratiques et cherchent à les éviter. Dans ce contexte en effet, le danger est de voir la fonction se transformer en fiction, comme en témoignent les restaurants qui entourent la Tour Eiffel, où l’objectif est moins de servir un repas français que de mettre en scène le service d’un repas, dans un espace qui sur-joue le restaurant français, comme on l’a vu : nappes en coton vichy, uniforme traditionnel du serveur, plats typiquement « français », etc. C’est ainsi que le territoire parcouru et arpenté peut se transformer en un non-lieu.

Devenir un « touriste », c’est endosser un rôle thématique codifié et abandonner nombre de propriétés qui singularisent la personne, laquelle incorpore alors des propriétés collectives stéréotypées qui la schématisent. Le touriste est toujours un anonyme parmi les autres touristes, dans un rôle que « le Parisien » peut lui-même ponctuellement endosser (d’où, dans la bouche d’autochtones, cette phrase souvent entendue, paraît-il, par les agents de la Tour : « je fais mon touriste »). Une image d’un tourisme plus individualisé pourrait se trouver dans d’autres pratiques, comme celle de la randonnée, où le tempo et les rythmes sont gérés de manière moins strictement programmée qu’aux alentours de sites tel que celui de la Tour Eiffel. Cependant, il ne faut pas oublier que devenir touriste s’accompagne souvent d’un désir de stéréotypie : les selfies sont tous pris aux mêmes endroits, les attentes sont souvent les mêmes, les programmes sont similaires. Le touriste peut alors se définir à travers un ensemble de parcours, les uns pragmatiques — il attend, il arpente, il suit, il est soumis à ses nécessités biologiques —, les autres cognitifs — il ignore, il est curieux, il se renseigne, il découvre, il juge —, d’autres encore passionnels : il s’émerveille, il patiente, il s’impatiente, il se fâche… A quoi s’ajoute la fatalité du piétinement dans les files d’attente : les jardiniers de la Ville nomment les arbres plantés au plus près de la Tour les « nains vieux » : petits et rabougris, ils n’ont pas connu la croissance de leurs congénères de la même espèce en raison du tassement de la terre dû au pas des touristes, sa compacité de béton étouffant leurs racines et les privant d’oxygène.

3. Pour une typologie des récits des non-lieux

- Note de bas de page 18 :

-

Cf. Jean-Marie Floch, Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes, les stratégies, Paris, PUF, 1990, pp. 126-132.

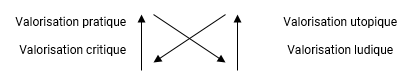

Les micro-récits des hauts-lieux et des non-lieux constitutifs du site sont actuellement largement prévisibles, programmés et stéréotypés, répondant aux besoins de l’acteur principal, le touriste. La part de personnalisation y est réduite. Ils s’organisent largement autour des grandes valeurs de la consommation telles qu’identifiées par Jean-Marie Floch, selon le modèle bien connu18 :

Les valeurs pratiques (aussi appelées utilitaires) correspondent aux valeurs d’usage des objets, considérés comme des moyens (l’achat d’un ticket par exemple, qui ne sert qu’à se rendre au sommet). Elles s’opposent aux valeurs utopiques (ou valeurs mythiques, ou existentielles) qui sont recherchées pour elles-mêmes, qui sont à elles-mêmes leurs propres fins : c’est la montée au troisième étage, l’expérience de l’ascenseur et du vertige. Les valeurs ludiques sont conçues comme l’opposé des valeurs pratiques : l’objet n’est plus considéré dans sa vocation utilitaire (mais pas non plus sacralisé) : il est ramené à une échelle humaine, « pris en main », presque littéralement, par exemple en photo, depuis le Trocadéro. Les valeurs critiques (ou valeurs techniques) procèdent d’une manière rationnelle de considérer les objets, par exemple dans leur « rapport qualité-prix » (faut-il prendre un « ticket sommet », ou un ticket « deuxième étage » pourrait-il être suffisant ?).

La problématique qui en résulte est celle des tensions, voire des conflits entre ces champs de valeurs. Dans un haut-lieu comme celui-ci, les valeurs ludiques et mythiques doivent dominer : le foisonnement symbolique et les multiples expériences esthétiques possibles (en haut, en bas, de près, de loin) sont censés effacer les questions pratiques et techniques (trouver son chemin, aller aux toilettes, manger, acheter un ticket, chercher les informations, etc.). Or, ce n’est pas le cas actuellement. L’effet de non-lieu dans un haut-lieu tient principalement à la mauvaise mise en scène des valeurs ludiques, esthétiques et mythiques, et corrélativement à la domination des valeurs pratiques, techniques et critiques. La typologie des récits fait en somme apparaître un désordre axiologique, conséquence du désordre spatial analysé plus haut.

4. Désordres axiologiques des non-lieux

Les valeurs pratiques et techniques, contraignantes et fonctionnelles, prennent ainsi le pas sur les valeurs ludiques et mythiques, libres et émouvantes. Le non-lieu remplaçant le haut-lieu, le touriste se trouve face à ce qu’on pourrait appeler un problème de Destinateur, en désignant par là l’instance source des valeurs, celle qui, en principe, les définit, les prescrit et les diffuse. Dans plusieurs situations, le haut-lieu — investi au plus haut degré de cette fonction de « Destinateur » — s’efface et disparaît, en abandonnant alors les propriétés qui permettent de le reconnaître comme tel, et cela sous plusieurs formes :

i) les valeurs pratiques prennent donc le pas sur les valeurs mythiques ou ludiques. L’intérêt du touriste est moins porté sur l’objet de sa quête que sur les conditions de sa réalisation. Il est moins intéressé par son programme de base que par les programmes d’usage qu’il doit mettre en œuvre pour l’atteindre. Par exemple, au deuxième étage de la Tour, l’attente pour les ascenseurs menant au troisième étage crée un problème de focalisation : on regarde moins la structure de la Tour ou la vue sur Paris que la nuque du visiteur devant soi ;

ii) les valeurs mythiques ne sont pas vraiment mises en scène. La ré-énonciation de la tradition reste sommaire et difficilement accessible. Présente uniquement au premier étage sous forme de vitrines le long de la coursive, elle est linéaire, difficilement accessible et peu visible. (Ainsi, lors de notre visite, n’avons-nous rien vu de cet ordre, ni au pied de la Tour, ni dans les étages supérieurs.) Une interview réalisée sur place par la Ville de Paris donne la parole à une jeune mère qui s’étonne de ce manque d’informations culturelles ;

iii) les valeurs ludiques, celles qui permettraient la meilleure appropriation du lieu et de la Tour, sont faiblement réalisées et peu exploitées. La vente à la sauvette se développe pour pallier, informellement, le manque de services proposés (coupes de champagne dès le bas de la Tour, souvenirs plus qualitatifs et personnalisés…). Les lieux pour prendre des selfies, par exemple depuis le Trocadéro, sont obstrués par les barrières « Vauban ». Il y a peu d’activités proposées pour les enfants et il est pratiquement impossible de jouer dans le « parc » du Champ-de-Mars, en raison de son absence d’« âme » narrative. Il manque enfin une offre d’informations (historiques, techniques, etc.) véritablement visible, qui répondrait aux besoins des visiteurs ;

iv) plus encore, les valeurs critiques ou techniques restent purement « techniques » alors qu’elles pourraient devenir ludiques, voire mythiques. Monter au sommet de la Tour Eiffel, ce n’est pas uniquement vivre une expérience d’ascension, c’est aussi emprunter des ascenseurs particuliers, véritables prouesses techniques à l’époque. Ces ascenseurs, qui parcourent plus de 103.000 kilomètres par an, sont aujourd’hui faiblement mis en scène, alors même que deux ascenseurs de 1889 sont toujours en service (une visite guidée des mécanismes est certes proposée, mais si discrètement qu’elle reste peu connue) ;

v) enfin, les valeurs pratiques sont perturbées par les problèmes qu’elles génèrent elles-mêmes. Souvent mal organisées, l’attente et le passage, séquences du parcours propres aux non-lieux, produisent des obstacles : de nouvelles files d’attente, des bouchons de plusieurs heures en haute saison, etc. Une meilleure gestion des flux, actuellement fondée sur la seule expérience des agents d’accueil, devrait pouvoir être conceptualisée (à l’instar de celle qui est mise en œuvre dans les aéroports internationaux) et mise en œuvre. Le grand nombre — désormais inéluctable en raison de la croissance mondiale des échanges — doit pouvoir être intégré comme donnée immédiate et contrainte existentielle des hauts-lieux.

2.4. Un univers conflictuel

Ainsi, l’espace horizontal du site, à travers ses parcours, se présente comme un univers conflictuel, non seulement entre haut-lieu et non-lieu ou entre valeurs pratiques et valeurs mythiques, mais de manière plus large encore, à d’autres niveaux. Tout au long de son cheminement, le visiteur se trouve en rivalité avec d’autres acteurs pour l’occupation de l’espace public : avec les véhicules, lorsqu’il tente de traverser les nombreuses voies ; avec les vendeurs à la sauvette, qui empiètent sur une large partie du Pont d’Iéna ou monopolisent l’espace étroit des trottoirs conduisant de la station Bir-Hakeim au monument ; avec les résidents, le site étant plutôt déconsidéré par les Parisiens et évité par les personnes vivant aux alentours (cf. les plaintes des « Amis du Champ-de-Mars »).

De plus, lors de son arrivée à la Tour Eiffel, le visiteur se trouve également pris dans une forme de confrontation paradoxale avec l’agent d’accueil, qui est aussi un agent de sécurité. La confusion des rôles thématiques — accueillant ou surveillant ? — suscite à nouveau la perplexité sur les valeurs déjà constatée entre haut-lieu et non-lieu. Une réflexion pour une redéfinition des rôles des accueillants devrait ainsi être envisagée, afin que le premier contact avec la Tour Eiffel se fasse davantage à travers l’échange de compétences et de légitimités caractéristique d’un véritable accueil que par un ensemble de restrictions et d’interdits.

En bref, dans l’expérience vécue de la visite, les programmes désirés — liés au haut-lieu —risquent fort de se trouver effacés derrière un ensemble de programmes redoutés, propres au non-lieu : longueur de l’attente, déception face à l’impossibilité de suivre le parcours envisagé, anxiété des vols, difficulté de satisfaire ses besoins corporels ou cognitifs… En définitive, le touriste est infantilisé, inscrit dans un parcours stéréotypé, obligé de suivre la foule des anonymes, au gré des non-lieux qui scandent son trajet.

3. Verticalités : la Tour, mythologie du sensible

Si l’horizontalité du site est ponctuée de hauts-lieux reliés par des non-lieux générateurs de parcours narratifs et passionnels contradictoires, la verticalité de la Tour fait converger, quant à elle, toutes les acceptions du terme « hauteur », entre qualités sensibles et symboliques : le « haut lieu » est également un lieu haut, si haut que c’est d’abord par la prouesse technique qu’il a acquis sa renommée dès l’époque de sa construction. Tout ce que le monument « représente » symboliquement relève de la manière dont il « se présente » et s’offre à la perception. La dimension « sensible », comme le prévoit la polysémie du mot « sensibilité » en français, recouvre donc à la fois l’expérience sensorielle (le monde des qualités sensibles), l’éprouvé passionnel (la « sensibilité émotionnelle ») et l’investissement symbolique (l’au-delà du sensible, vers l’abstraction).

La verticalité s’arrache à l’horizontalité comme un « accident » dans l’espace qui d’un seul coup se transforme en son axe structurant : point de repère, saillance fondatrice, la Tour devient le point de fuite du paysage dans lequel elle s’insère. Pour la perception comme pour l’imaginaire, elle condense l’expérience d’une élévation, dans tous les sens du terme : ascension du corps et transcendance de l’esprit. C’est précisément sur cette convergence d’éléments multiples, voire opposés, que repose le potentiel mythique de la Tour, suivant la définition lévi-straussienne du mythe comme résolution narrative de contradictions ou d’incompatibilités. La mise en récit a pour vocation de relier les termes qui se rejettent, de leur donner une cohérence satisfaisante pour l’imaginaire, d’assurer ainsi l’intelligibilité du monde et de résoudre ses mystères.

Ainsi trouve-t-on un nombre inattendu de couples de contradictoires dans l’expérience sensible de la visite :

- Note de bas de page 19 :

-

Léon Bloy, Belluaires et porchers, Paris, Stock, 1905, p. 24. « J’ai tenu à faire l’ascension de ce tabernacle du vertige avant qu’il fût achevé, et, je l’avoue, ma stupeur a dépassé mon attente. » (« La Babel de Fer », deuxième texte du recueil des « vociférations », pp. 20-27.)

i) à la source d’abord, force génératrice du mythe, voici le « tabernacle du vertige », selon la forte expression créée par Léon Bloy pour désigner la « Babel de Fer »19 ; en forme d’oxymore, cette expression combine la fermeture hermétique (le tabernacle, secret du sacré) et l’ouverture béante (le vertige, dissolution de l’enveloppe corporelle face au vide) ;

ii) la Tour combine aussi la symbolique couplée de l’inutilité — la gratuité si souvent commentée d’une construction sans objet — et de l’identité, avec l’affirmation de soi-même, ô combien revendiquée, et donc jugée utile, de la « francité » ;

iii) la double expérience de la visite fait voir à la fois l’extérieur et l’intérieur : la structure ajourée met le visiteur dedans en étant dehors, et dehors en étant dedans ; la transparence fait partie de l’expérience et lui confère son caractère unique (à la différence des gratte-ciels, espaces fermés, à New-York ou ailleurs) ;

iv) les parcours passionnels, à la fois contradictoires et étroitement imbriqués, du risque et de la mort, et, comme on le verra plus loin, du sexe, qui font de la Tour un haut-lieu fantasmatique fondamentalement lié au vertige ;

v) la combinaison, enfin, de la création artistique la plus novatrice, emblématique de la modernité, croisant les différents arts de la poésie, de la peinture, de la musique et du cinéma, avec l’esthétique la plus conformiste, kitsch et stéréotypée d’un imaginaire de masse.

Cette trame analytique déroulée ici (de manière sans doute non exhaustive) sous forme de motifs successifs constitue le fil rouge du « matériau pour mythe » que recèle la visite de la Tour Eiffel. Leur développement succinct dans les pages qui suivent a pour objectif de suggérer, et éventuellement d’accompagner la créativité des concepteurs.

Notons que le potentiel mythique résultant de la combinaison narrative de termes opposés ne peut se réaliser que si l’association d’éléments apparemment incompatibles recèle un pouvoir véritablement créateur. Ce n’est pas le cas si la rencontre des opposés produit un simple effet d’annulation ou de perte de sens, comme c’est apparemment ce qui se passe avec le couple contradictoire haut-lieu / non-lieu (… encore que les non-lieux ne soient pas a priori dépourvus de potentiel mythique comme le montrent les créations de street art ou celles des tags, l’esthétique des terrains vagues, des objets dépareillés ou des ruines contemporaines : « l’âme » de Berlin aujourd’hui est dans ses non-lieux).

3.1. Le « tabernacle du vertige »

- Note de bas de page 20 :

-

Sylvain Ageorges, « L’Exposition de 1900, ou la fête foraine », Sur les traces des Expositions universelles. 1855 Paris 1937, Paris, Parigramme / Compagnie parisienne du livre, 2006, p. 103. Cf. aussi Rem Koolhaas, New York délire : un manifeste rétroactif pour Manhattan, Paris, Parenthèses, 2002, où l’auteur souligne la filiation entre l’exposition universelle de 1900, la création des parcs d’attraction sur Coney Island et le Manhattan des gratte-ciels.

L’expérience de l’élévation fait converger les valeurs profanes et les valeurs sacrées associées à la verticalité. Phénomène précurseur du parc d’attraction où l’on vient chercher, pour le plaisir, des sensations extrêmes, la Tour a été l’inspiratrice du concept-phare de l’exposition universelle de 1900, celui de la « fête foraine »20 : on va y découvrir le « trottoir roulant », à deux vitesses et de trois kilomètres de longueur baptisé « Rue de l’Avenir », la grande roue de Chicago de 70 mètres de haut, le cinéma des Frères Lumière projeté sur écran géant, le roulis et le tangage sur le ponton d’un paquebot monté sur des vérins et naviguant de Villefranche-sur-Mer à Constantinople, le manoir à l’envers où l’on marche sur le plafond en montant vers la cave et le grand kaléidoscope du palais de l’Optique. Disneyland est en vue. Le trait commun à tous ces dispositifs est bien la modification de l’ordre perceptif ordinaire et la transformation de la perception en événement. Or, le foyer de toutes ces expériences nouvelles, l’étymon de cette débauche d’ébranlements sensoriels, c’est la Tour, qui a tout juste onze ans.

- Note de bas de page 21 :

-

Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle (1972), Paris, Alia, 2003.

La synthèse des deux lectures, sacrée et profane, est exprimée par Walter Benjamin en ces termes : « Les expositions universelles sont les centres de pèlerinage de la marchandise-fétiche »21. Mais en même temps, au cœur de cet événement, la Tour, figure aérienne, élancée vers le ciel, qui invite à « prendre de la hauteur » dans toutes les acceptions du syntagme : physique, esthétique et morale. Elle incarne par excellence la hauteur du haut-lieu. Un poème de Roger Chapal, « Jean de la tour Eiffel », en dit le mixte cognitif et passionnel :

- Note de bas de page 22 :

-

Roger Chapal, « Jean de la Tour Eiffel », « A l’Orient des mots, une goutte de sens », La voix est libre : poèmes, Paris, Les Bergers et les Mages, 1998, p. 19.

Au sommet de la tour on voit clair en son cœur,

On n’effarouche plus les moineaux du bonheur.22

Et pourtant le non-lieu de la marchandise-fétiche s’immisce à l’intérieur (c’est, comme on l’a noté, l’espace commercial du deuxième étage), faisant ainsi obstacle à l’expérience des hauteurs ou la faisant oublier : les tensions conflictuelles qui marquaient l’horizontalité s’installent donc également dans la verticalité.

- Note de bas de page 23 :

-

Cf. Pierluigi Basso-Fossali, Vers une écologie sémiotique de la culture. Perception, gestion et réappropriation du sens, Limoges, Lambert-Lucas, 2018, pp. 39-55.

Quoi qu’il en soit, une fois l’écueil du non-lieu surmonté, le corps qui s’élève est inévitablement confronté à l’expérience du vertige, que l’on soit ou non atteint de la « phobie des hauteurs ». Le vertige résulte d’une instabilité perceptive23 : il fait a contrario apparaître l’équilibre comme un sens supplémentaire, qui ne se manifeste que lorsqu’il est compromis, et c’est là sans doute la source du plaisir qu’il procure.

Il y a un « vertige d’en haut » et un « vertige d’en bas » : une perte d’équilibre due soit à l’altitude du sujet, soit à la hauteur de l’objet. La Tour Eiffel vue d’en bas, son sommet se mouvant dans les nuages qui passent, fait perdre au passant ses repères habituels. Face à l’éprouvé de la démesure, on peut se sentir attiré par la gravité ou aspiré par l’apesanteur. Dans les deux cas, le vertige répond à un modèle de formation constant, en quatre séquences : la première concerne le sujet sensoriel du vertige ; la deuxième, l’objet-gouffre ; la troisième, la séduction du vide ; et la quatrième, les manifestations corporelles de l’émotion vertigineuse.

Du côté du sujet, le vertige est éprouvé comme dissociation des sens. Les perceptions visuelles se détachent des perceptions tactiles de stabilité, les pieds ancrés au sol. La loi de la pesanteur se relativise, engendrant une instabilité alarmante, génératrice d’angoisse. Cette fragilisation révèle, à rebours, le fonctionnement ordinaire de l’équilibre qui se fonde sur un réglage intersensoriel : l’alliance harmonieuse des perceptions tactiles et visuelles.

Du côté de l’objet, le vertige suscite le gouffre (vers le haut et vers le bas). D’habitude, le corps, fort de ses appuis, détermine les repères visuels : à partir de mon corps, mon regard me permet de reconnaître que quelque chose se trouve « ici même, sous mes yeux », « là, devant moi » ou « là-bas, à l’horizon »… Or, l’expérience du vertige est à l’origine d’une déconnexion entre l’enracinement corporel et l’orientation visuelle : le gouffre sous les yeux (« là-bas ») ébranle la confiance dans le soutien (« ici », sous les pieds). « Ici » devient « là » : je suis ici et pourtant je me sens tomber. L’environnement a perdu ses repères.

Du côté de l’agir, le vertige soumet le sujet à la séduction du vide. Anticipation narrative, le geste fatal tend à s’actualiser, par vacillation de la perception entre le sommet et le fond. Le possible prend forme, le plongeon devient réalisable. L’acte s’actualise et le sujet est frappé d’ambivalence : la peur et l’envie, la répulsion et l’attraction cohabitent et s’entremêlent.

Du côté du corps, enfin, apparaissent les manifestations de l’émotion vertigineuse. Des démangeaisons et des chatouillements se font sentir entre les jambes et le bas-ventre. La vibration de l’enveloppe corporelle est vécue comme le signe avant-coureur de la perte de cohésion du corps, de sa fragmentation et de l’effacement de ses limites avec le monde extérieur.

La rationalisation et la maîtrise de toutes ces perturbations corporelles et émotionnelles donnent lieu aux « jeux du vertige », où le plaisir domine l’angoisse du fait de la confiance entretenue par l’instrumentation technique et la pratique collective sans drame, depuis la fête foraine jusqu’au saut à l’élastique.

Le vertige participe du mythe en transcendant l’opposition entre le haut et le bas, l’ici et l’ailleurs, le désir et la crainte. Il est une des dimensions essentielles de l’expérience de la Tour Eiffel, accentuée par la transparence qui en estompe les bords : on est à l’extérieur tout en étant à l’intérieur. L’expérience du vertige qu’offre la Tour — entre euphorie et dysphorie ascensionnelles — est aussi apaisée par les activités qui l’accompagnent et la relativisent : le déchiffrement du paysage et le plaisir esthétique. La contemplation depuis la hauteur rend possible la reconnaissance de l’espace parisien, l’identification de ses lieux et l’appréciation de sa beauté, tandis que l’observation du sommet de la Tour depuis la base offre l’émotion toujours saisissante d’un objet qui tombe incessamment vers le ciel — et on voit d’ailleurs presque autant de touristes prendre des photographies de la structure de la Tour vue du bas, depuis le centre de sa base, que du paysage vu du haut. Dans les deux cas, il s’agit de provoquer une recatégorisation, plus ou moins radicale, de la perception : le « vertige maîtrisé » transforme la vision des objets et des territoires, en renouvelle et en resensibilise l’appréhension. C’est pourquoi l’expérience du vertige peut être considérée comme génératrice du mythe de la Tour Eiffel, analysable à travers d’autres motifs puissamment symboliques du monument.

3.2. Une symbolique de l’oxymore

La Tour Eiffel pourrait être caractérisée par l’oxymore, petit noyau de représentations mythiques. De fait, elle mobilise une symbolique fondée sur la résolution de contradictions — au-delà de celles qui accompagnent, comme on l’a vu, l’expérience immédiate du vertige (sacré et profane, redouté et désiré).

- Note de bas de page 24 :

-

La Tour Eiffel, op. cit., p. 11.

- Note de bas de page 25 :

-

Cf. S. Ageorges, Sur les traces des expositions universelles, op. cit., p. 89.

i) La « gratuité utile ». « L’inutilité de la Tour a toujours été obscurément sentie comme un scandale, c’est-à-dire comme une vérité, précieuse et inavouable », affirme Roland Barthes24. A la différence des châteaux ou des églises, dont la fonction militaire ou religieuse précède la fonction touristique, la Tour Eiffel peut être considérée au premier abord comme une construction gratuite, sans autre finalité qu’elle-même. La mémoire dont elle est porteuse comme un totem géant — mobilisée lors de la commémoration du centenaire de la Révolution française, en 1889 — semble même avoir disparu. Ce n’est qu’après vingt années d’existence (la durée initialement prévue de son bail) qu’elle a été dotée par Eiffel de fonctionnalités destinées à la pérenniser : station météorologique, émetteur de radio sans fil à des fins militaires25. Il est indéniable que cette « gratuité » est aujourd’hui devenue fonctionnelle, l’activité touristique (la visite est sa destination première) étant aussi une activité économique. L’augmentation faramineuse du nombre annuel d’entrées est fortement liée à la naissance du tourisme de masse (on est passé de 130 000 visiteurs au début du XXe siècle à 7 millions au début du XXIe, à comparer avec les 1 800 000 entrées l’année de son inauguration). La Tour est au service de l’expérience sensible du visiteur.

Ainsi, elle apparaît comme une structure ouverte, associant gratuité (art) et fonctionnalité (technique).

ii) La « Francité universelle ». Partie pour le tout, la Tour est devenue l’emblème d’une identité double : celle de la ville et celle de la nation. Son image les incarne, depuis les valeurs esthétiques — raffinement, art de vivre — et passionnelles — audace, rêve, romantisme — jusqu’aux principes éthiques — rectitude et droiture, hauteur de vue, équilibre. De plus, devenue lieu de commémoration, la Tour prend acte des événements majeurs et en est la surface d’inscription lumineuse. Elle a par exemple été le support d’illuminations spécifiques à la suite des attentats qui ont eu lieu, non seulement en France, mais dans le monde entier.

Or, par son succès même, l’emblème s’est dissocié de son référent immédiat — Paris, la France — pour devenir symbole : elle offre en même temps un concentré de contenus et un syncrétisme des valeurs. Elle transcende ainsi la contradiction entre le local et le global, entre le singulier et l’universel, et finalement entre la gratuité de l’inutile et l’exaltation de l’identité.

iii) La « matière vivante ». Avec un poids total de 10100 tonnes — bien moins que la charpente de fer du Grand Palais —, la Tour incarne la légèreté : elle pèse par cm2 le poids d’une personne assise sur une chaise. Cette réalité physique est renforcée par l’élancement de ses courbes effilées et par la transparence liée aux mailles de son matériau. Objet aérien, fusée dirigée vers le ciel, enracinée pourtant dans les profondeurs du sol, elle devient réceptacle des éléments : la terre, le vent, la pluie, la foudre. Elle accompagne et épouse donc la nature mais la représente aussi : elle est un foyer d’associations métaphoriques organiques, aussi bien végétales qu’animales. On l’a ainsi décrite en arbre, en insecte, en girafe ; elle est à la fois l’animal et sa cage. Entre fixité et dynamisme, technique et nature, la Tour accueille l’imaginaire de la matière et de la vie.

iv) La « modernité archaïque ». Oxymore encore que l’association du moderne et de l’archaïque. Si sa visite permet d’appréhender le futurisme de la Belle Epoque, qui a connu d’autres propositions de tours monumentales à structure métallique (comme la « Globe Tower », jamais réalisée, dont la construction fut annoncée en 1906 sur l’île de Coney Island à New York), cette modernité est aujourd’hui dépassée, ne serait-ce que sur le plan technique : la tour la plus haute du monde mesure 828 mètres (à Dubaï), une autre, en construction, doit atteindre le kilomètre de hauteur (à Djeddah).

L’aspect visuel de la Tour Eiffel peut lui aussi sembler d’un autre temps, du fait de sa couleur ou des points de rouille qui apparaissent. Elle a le charme désuet d’une anticipation désormais datée, signe d’une nouveauté vieillie. Certes, elle se remet au goût du jour, à travers ses nombreux travaux de peinture, les réparations ou remplacements de ses ascenseurs ; elle modernise ses illuminations qui accompagnent les grands événements : mais elle porte aussi les marques du passé dont elle a été le futur. Cette expérience d’une modernité archaïque ajoute une connotation vintage à l’expérience de la visite, et contribue à sa séduction.

3.3. Mythe sensoriel : le panorama

La visite de la Tour Eiffel est une expérience perceptive où le dehors et le dedans sont indissociables. L’intérieur est vu de l’extérieur, ce qui explique que la visite commence à partir du pont d’Iéna ou du Champ-de-Mars car, bien qu’encore à distance, on est déjà virtuellement dedans. Et de l’intérieur, on vit l’extérieur : il vente sur les plateformes, on est en permanence en plein ciel, la limite entre le dehors et le dedans est, à la différence des gratte-ciels fermés, indiscernable dans cet édifice ajouré ; et néanmoins le treillis de la structure métallique est perçu comme une enveloppe protectrice.

Si la visite a un double objet — à l’intérieur la structure, à l’extérieur le paysage —, elle s’unifie dans une expérience où se croisent la nature et la culture. Plus on monte plus s’intensifie le contact sensible avec les forces naturelles, le vent, la lumière, les nuages, la pluie ; et pourtant cette expérience est vécue au sein d’un objet entièrement artificiel dont on perçoit à chaque instant, pièce à pièce, le foisonnant meccano des fers en L, en U, en T, avec leur myriade de rivets, fruit d’un travail qu’on imagine colossal où la multitude des parties identifiables s’unifie harmonieusement dans un grand tout.

Entre le paysage à l’extérieur et la structure à l’intérieur, le visiteur entrecroise, comme par mimétisme avec la Tour elle-même, le concret et l’abstrait, le figuratif et le conceptuel, le technique et le mythique. A travers la leçon d’audace et de confiance de l’ingénieur, il découvre une forme de spiritualité du matériel.

- Note de bas de page 26 :

-

Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 40.

Le panorama de Paris s’offre à sa vision en multipliant les possibilités de points de vue, à l’horizontale selon les quatre points cardinaux et à la verticale suivant les trois étages. Comme R. Barthes le faisait observer, le visiteur est un décrypteur : il déchiffre l’espace en le contemplant, il cartographie, il identifie les lieux, reconnaît les perspectives, nomme les monuments. Le touriste est un herméneute, avide d’interprétation, qui lève le voile sur le sens. On comprend que la Tour Eiffel réponde, à la verticale, à ce qu’étaient, à l’horizontale, les perspectives haussmanniennes ouvrant sur de longues enfilades de rues. Walter Benjamin raconte qu’on « dissimulait ces perspectives avant l’inauguration par une toile que l’on soulevait comme on dévoile un monument, et la rue alors s’ouvrait sur une église, sur une gare (…) »26. L’événement de visibilité est le même pour la Tour Eiffel : le monde se révèle et le sens se découvre. Signification qui, du reste, comporte les mêmes finalités fonctionnelles — militaires, précisément — qui s’adjoindront plus tard à la Tour, la justifiant à jamais : les grands boulevards haussmanniens devaient offrir une ligne de mire en empêchant l’érection des barricades, le sommet de la Tour donnait à l’armée, avec la radio sans fil, un boulevard de communication sans obstacle. Plus immédiatement, pour le visiteur, la Tour libère la vision en la rendant panoramique : elle lui permet de réaliser un rêve panoptique ; chaque touriste pour un moment domine, il devient un surveillant de la cité.

En résumé, entre décryptage et reconnaissance de la ville d’un côté, vision de lignes de force et de structures de l’autre, le visiteur est invité à vivre simultanément une expérience figurative et une expérience abstraite.

3.4. Mythe passionnel : le sexe et la mort

- Note de bas de page 27 :

-

François Sagan et Winnie Denker, La Sentinelle de Paris, Paris, Robert Laffont, 1988.

- Note de bas de page 28 :

-

Ibid.

i) Sexualité. La puissance connotative de la Tour a suscité nombre d’interprétations sexuelles. « Curieuse logique de la langue française qui met au féminin un symbole phallique d’une telle taille » s’étonne le scénariste américain Irwin Shaw, cité par Françoise Sagan dans un essai où elle développe l’histoire de cette « ambivalence sexuelle » à travers les représentations du monument dans notre imaginaire27. Les métaphores abondent. Mais plus que leur foisonnant paradigme, c’est le changement de genre qui en marquerait le récit. Ainsi, après la domination exclusive du masculin — la Tour d’abord vue comme un fût, un obélisque, un lampadaire, un beffroi —, voici que le féminin s’en empare — grande Dame ou bergère, girafe ou volière, guitare ou culotte de dentelles. Françoise Sagan observait que la Tour, au féminin, permettait d’« expliquer son inutilité, son danger, sa grâce, sa fragilité »28. Quoi qu’il en soit, cette variation du genre renvoie à la dualité des affects qui s’y investissent. Témoignant à son tour de cette transsexualité, Louis Aragon, dans « Transfiguration de Paris », est plus cru :

- Note de bas de page 29 :

-

Louis Aragon, « Transfiguration de Paris », in La Grande Gaîté, Paris, Gallimard, 1929.

Mais le plus beau moment ce fut lorsqu’entre

Ses jambes de fer écartées

La Tour Eiffel fit voir un sexe féminin

Qu’on ne lui soupçonnait guère.29

Bref, la Tour, monument-personnage hermaphrodite se fait homme ou femme selon le point d’observation (sexe masculin, vu de loin — féminin, vu par-dessous) et selon les valeurs qu’on y investit. R. Barthes, quant à lui, insiste sur sa transparence et sa capacité à combiner le voir et l’être vu, à faire jouer ensemble ce qu’il appelle « les deux sexes du regard ». La Tour se trouve ainsi très largement anthropomorphisée, véritable compagne, mais aussi compagnon des Parisiens et des passants.

ii) Amour à mort. L’androgynie de la Tour Eiffel, vue par les poètes, va de pair avec les passions contraires qui lui sont attachées, allant de l’amour romantique le plus naïf au désespoir le plus extrême, faisant là encore fonctionner la Tour comme un petit mythe, tel qu’il a été défini précédemment. Elle apparaît en même temps comme le foyer du désir partagé pour les amoureux et comme l’endroit idoine pour les désespérés : plus de quatre cents suicides y ont été commis depuis sa construction.

Un véritable imaginaire du risque s’est créé autour de la Tour Eiffel, avec ses hauts faits et ses échecs. Mentionnons la chute mortelle d’un certain Franz Reichelt, couturier de son état, qui, le 4 février 1912, s’est jeté du premier étage pour promouvoir un costume en aile de chauve-souris de sa fabrication. Mais on peut aussi évoquer le saut de Taïg Khris, qui, le 29 mai 2010, muni de rollers, s’est jeté depuis le premier étage sur une rampe installée pour l’occasion. Devant un large public, il a ainsi réalisé avec succès le plus grand saut dans le vide jamais exécuté. Entre risques tout, aviateurs et funambules, la Tour a été le siège de bien d’autres prouesses.

Par delà l’anecdote, cette rencontre des figures du sexe et de l’amour d’un côté, du risque et de la mort de l’autre, actualise de manière intense et syncrétique, dans l’étroite clôture d’un monument, les formes articulées dans l’opposition existentielle des valeurs individuelles, bien connue en sémiotique : Vie / Mort. On peut même considérer qu’à hauteur du mythe où la rencontre des deux ordres de valeurs se narrativise, la Tour apparaît comme le lieu de leur échange, de leur union, de leur coalescence. Comme une sorte de cathédrale laïque et profane, technique et athée, elle proclame ses valeurs en se tenant au plus près, et de manière épurée, de ce qui constitue la catégorie axiologique première : la vie et la mort. Sa manière de frôler le ciel est de mettre l’existence sous le signe de l’ilinx, figure du vertige dans la typologie des jeux de R. Caillois. On comprend que Léon Bloy l’ait qualifiée de « Babel de fer ».

3.5. Parcours créatifs et imaginaire de masse

Ouvrage de génie connu du monde entier, la Tour est à la fois bénéficiaire et victime de sa célébrité. Ce sont les deux faces de Janus : d’un côté l’œuvre et la création tournées vers l’avenir, de l’autre la répétition mécanique et le kitsch reproduisant inlassablement le passé. La Tour Eiffel assure la rencontre de l’art et de l’esthétique de masse.

En matière de création artistique, peu de réalisations peuvent revendiquer d’avoir été comme elle une source d’inspiration aussi féconde pour les différents arts et leurs différents genres. La Ville de Paris conserve dans ses collections de nombreuses œuvres et la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (la SETE) dispose à ce sujet d’une bibliographie et d’une filmographie considérables. Les créations singulières se réapproprient le mythe et le transforment. Et les plus fameuses sont devenues à leur tour « référents » pour d’autres créations. De Georges Seurat à Marc Chagall, d’Henri Rousseau et de Raoul Dufy à Robert Delaunay, la puissance de rayonnement de la Tour se renouvelle et se perpétue. Entre 1897 (Louis Lumière) et 2011 (Martin Scorsese), plus de quatre-vingts films ont été tournés autour d’elle. Poésie (« Bergère ô Tour Eiffel / le troupeau des ponts bêle ce matin », Apollinaire), musique, roman, chansons, toutes les formes artistiques ont, dans une œuvre ou une autre, convergé vers cet objet.