Index

Mots-clés : continuité/discontinuité, éthique/esthétique, légitimité, management, positionnement, programmation, risque, stratégie, territoire, terroir, typicité

Auteurs cités : Erik Bertin, Jean-Marie FLOCH, Benoît HEILBRUNN, Jean-Noël KAPFERER, Eric LANDOWSKI, Andrea Semprini

Dans le monde du marketing, des études de marché ou encore des agences de design et de publicité, l’expression « territoire de marque » fait depuis longtemps partie de l’idiolecte développé par ces différents métiers, et elle est d’un usage non seulement généralisé mais fréquent. On la trouve aussi bien sous la plume de théoriciens universitaires que de praticiens professionnels. Or, le problème principal que cet usage présente est l’instabilité qui le caractérise. Il semble bien qu’il n’existe pas d’accord parfait entre tous ces métiers sur le contenu de cette expression. Au contraire, chacun selon son point de vue particulier - responsable de marque, enseignant, chercheur, consultant, designer, publicitaire, etc. - en donne généralement sa petite définition personnelle.

Le projet de cet articleest d’essayer de débroussailler ce qui semble bien être une nébuleuse de sens, d’envisager dans quelle mesure la sémiotique peut en dire quelque chose, si possible contribuer à la désambiguïser, et, éventuellement, si l’expression « territoire de marque » désigne un concept, de statuer sur ce qu’il recouvre ou tente de recouvrir.

Avant de dégager les différences entre ses multiples acceptions, arrêtons-nous un instant d’une part sur ce que tous ces métiers lui reconnaissent en commun, d’autre part sur les raisons de son succès. Sur le front des ressemblances, il apparaît presque intuitivement que l’expression « territoire de marque » renvoie à tout ce qui appartient en propre à une marque, qu’elle l’ait elle-même engendré ou qu’elle se le soit approprié, et qu’aucune autre marque concurrente ne peut revendiquer pour elle-même sous peine de tomber dans le plagiat. L’usage de l’expression gravite donc autour des idées de singularité de marque, d’exclusivité, de spécificité, d’unicité, pour ne pas dire d’identité, terme lui aussi hautement équivoque, au moins en marketing.

Pour ce qui est des raisons de son succès, elles sont nombreuses. Que cette expression ait de longue date été adoptée par ces différents métiers n’étonnera que ceux qui ne savent pas, ou n’ont jamais remarqué, que la pensée marketing s’est développée et s’est largement constituée par analogie avec la pensée militaire et son « art de la guerre ». Elle lui a emprunté tant ses grands concepts opératoires que son lexique. Il est donc courant en marketing d’entendre parler de stratégie, de tactique, de cible, de campagne, de forces en présences, de positions, de plans de manœuvre, de conquête, de combat, d’attaque, de percée, etc. L’homme de marketing envisage les marchés sur lesquels il travaille comme autant de champs de bataille. Les relations concurrentielles entre marques n’y sont appréhendées que sous l’angle d’un jeu belliqueux entre opérateurs aux intérêts divergents (même si, bien souvent, ces marques appartiennent à la même entreprise !). Ainsi, opérant un rapprochement entre l’idée de marque et la pensée de G. Dumézil, Benoît Heilbrunn, professeur de marketing à l’ESCP-EAP, écrit-il :

- Note de bas de page 1 :

-

B. Heilbrunn, « Une marque est sans idée… ou l’impensé du marketing », Actes du 5e congrès international sur les tendances du marketing en Europe, Venise, 2006 (c’est nous qui soulignons).

« Dans cette optique (dumézilienne), on peut envisager les trois fonctions structurantes d’une marque, à savoir une fonction de souveraineté qui correspond à la capacité d’une marque à revendiquer un territoire d’expertise et de légitimité à travers un savoir faire et la vision particulière qu’elle propose de son univers de produits, une fonction guerrière visant à protéger et défendre ce territoire et une fonction de reproduction visant à disséminer ses productions sur le marché et assurer sa survie grâce à des stratégies de développement. […] Cette structure d’ordre conduit implicitement à une hypertrophie des fonctions de souveraineté et guerrière pour reprendre l’idéologie trifonctionnelle de Georges Dumézil ; l’on parle de « chef de produit », de « territoire de marque », de compétition, etc. en recourant à des métaphores essentiellement spatiales et conquérantes du marche »1.

- Note de bas de page 2 :

-

Erik Bertin, « Le vertige de la différenciation, tropisme de la pensée stratégique des marques ? », Communications, 28/1, 2010.

L’adoption généralisée de cette expression par le marketing n’est guère surprenante, sachant qu’un autre des tics de la pensée stratégique commerciale consiste essentiellement à se soucier de partition, de segmentation et in fine de différenciation. « La recherche de la différenciation exerce une attraction omniprésente dans la pensée stratégique et les pratiques du champ du marketing et de la communication de masse »2 affirme avec justesse Erik Bertin. Il est donc presque naturel qu’avec son cortège de bornes, de limites et de frontières, ses notions d’intériorité et d’extériorité, la métaphore spatiale du territoire soit entrée en résonnance avec de telles préoccupations. Celles-ci, couplées avec le besoin d’assurer à sa marque un minimum de cohérence dans le temps et l’espace, ont trouvé dans cette figure une manière commode de formuler leurs interrogations et d’y apporter une réponse. Être ou ne pas être en dehors du « territoire de marque » ? Telle est la question.

Enfin, il y a fort à parier que si cette expression s’est autant généralisée, c’est aussi qu’elle semble suggérer une notion rassurante de sécurité, de stabilité, de fixité et d’assise. La mise au point et la rédaction d’un document stratégique intitulé « territoire de marque » se donne à lire comme un garde-fou qui, s’il est suivi à la lettre, peut garantir l’intégrité et la pérennité de la marque. Dans un environnement changeant, où le décisionnaire cherche le plus souvent à minimiser les risques qu’il fait prendre à sa marque, il semble tout naturel que la possession et la maîtrise d’un tel « outil » qui garantisse le pilotage de la marque au moindre risque soient un fantasme aussi répandu.

1. État des lieux : les trois grandes acceptions attachées au « territoire de marque »

Pour brosser le paysage à grands traits, on peut ramener à trois les contenus attachés à l’expression qui nous occupe.

La première acception est la conséquence directe de l’analogie guerrière sous-jacente au développement de la pensée marketing. Dans une idéologie où le conflit et le combat sont au cœur des préoccupations, la topographie joue un rôle essentiel. Tel le général d’armée étudiant avec soin la carte du terrain où il va livrer bataille, le stratège de marque aura tendance à représenter sur un espace à deux dimensions les diverses positions occupées par chacun des concurrents en présence. Cette acception est alors équivalente à la notion proprement marketing de positionnement ou de « concept », l’un et l’autre procédant de la même logique de localisation, sachant que le terme de positionnement est plutôt réservé aux produits, alors que celui de concept l’est plutôt aux marques.

- Note de bas de page 3 :

-

Andréa Semprini, La Marque, Paris, PUF (coll. Que Sais-je ?), 1995, p. 17.

- Note de bas de page 4 :

-

Ibid, p. 27.

Pour faire très court, on peut ramener la définition et le principe du positionnement à l’espace mental que la marque entend occuper durablement dans l’esprit des consommateurs. Andréa Semprini, dans son ouvrage La Marque le définit ainsi : « Le positionnement est donc le mécanisme par lequel une marque investit une portion de contenu, une idée, un concept et, en se l'appropriant, en fait son territoire3. […] Quand Evian parle d'équilibre et Herta de simplicité, elles s'approprient, d'un point de vue marketing, un territoire de positionnement »4.Vu sous cet angle, qu’il s’agisse d’une seule ou de plusieurs valeurs (l’équilibre, la simplicité), d’un contenu plus développé, d’une promesse, d’une définition de la mission de la marque, de son métier, etc., dans cette acception, le « territoire de marque » est l’équivalent d’une empreinte à laisser dans la tête des consommateurs. La fonction assignée à la marque est alors de « marquer les esprits », plus que de « marquer ses produits ». Il serait alors peut-être plus juste d’en parler comme d’un « territoire mental ».

En filant la métaphore militaire, il s’agit donc bien d’une position, fût-elle située dans un cerveau, à conquérir dans un premier temps, et à tenir fermement dans un deuxième, telles ces portions de terrain, ces lieux que naguère certains officiers, justement devenus depuis des « lieutenants », devaient défendre contre les assauts de l’ennemi. Cette conception du « territoire de marque » est donc bien soucieuse de singularité, de différence, de spécificité.

Un des principaux problèmes qui en résulte, c’est que ce type de territoire est par nature relatif et entièrement dépendant des évolutions de l’environnement concurrentiel de la marque, et des autres « empreintes » laissées dans l’esprit du consommateur par les marques concurrentes. Qu’une marque ancienne se retire du marché et disparaisse ou qu’une nouvelle s’y lance, voilà que les positions sont redistribuées sur cette espèce d’échiquier et que le positionnement de la marque n’est plus le même entre l’instant t et l’instant t+1. Ainsi conçu, alors que le but poursuivi est l’établissement d’une certaine stabilité, le « territoire de marque » se retrouve au contraire à géométrie variable.

La deuxième grande acception possible de l’expression renvoie à ce que Benoît Heilbrunn rattache à la fonction dumézilienne de souveraineté. En fait, elle concerne la plus ou moins grande légitimité ou crédibilité de la marque à opérer dans telle ou telle catégorie de produits, à investir tel ou tel marché ou segment de marché nouveau. Par exemple, en forçant le trait jusqu’à la caricature, il semblerait illégitime pour la marque de joaillerie Van Cleef & Arpels de lancer une boisson rafraîchissante gazeuse en bouteille, celle-ci étant considérée comme largement en dehors du territoire de cette marque.

- Note de bas de page 5 :

-

Jean-Noël Kapferer, Les marques, Capital de l’Entreprise, Eyrolles, 2007, p. 45.

- Note de bas de page 6 :

-

Sophie Changeur, « Le territoire de marque : définition et conceptualisation », Actes des 13es Journées Nationales des I.A.E. Cahier de Recherche n°513, CEROG - IAE Aix-en-Provence, 1998.

L’intérêt de cette lecture de l’expression « territoire de marque » est de permettre d’y introduire la notion d’extension et de diversification de marque, c’est-à-dire d’opérer un distinguo entre le territoire actuel, le territoire potentiel, et — pourquoi pas — le territoire interdit de la marque en question. Autrement dit, ce territoire-là prend en compte l’idée de variation, d’innovation, et d’évolution de la marque. Ainsi, Jean-Noël Kapferer, professeur à HEC, écrit-il en s’appuyant sur une autre de ces métaphores que le marketing affectionne tant, la métaphore de l’ADN ou du programme génétique : « Comprendre le programme de la marque permet de repérer son territoire de légitimité, le domaine où la marque peut s’étendre, en dehors des produits qui lui ont donné naissance »5. Dans la même ligne, Sophie Changeur, de l’IAE d’Aix-en-Provence, affirme : « Très souvent, en effet, la stratégie d'extension et le potentiel d'extension d'une marque sont décrits à l’aide de métaphores spatiales. (…) L’idée générale est que les produits situés à l’intérieur du territoire de marque seraient moins risqués et plus performants que ceux situés à l’extérieur »6. On le voit ici, cette façon de comprendre répond cette fois un double souci guerrier, à la fois offensif et défensif, avec d’une part l’expansion et la conquête potentielle de nouveaux espaces marchés, de nouveaux domaines, de nouvelles catégories de produits, et d’autre part la minimisation du risque encouru par la délimitation des zones dangereuses à éviter. Ainsi, ce territoire est-il pour la marque celui de son « périmètre d’intervention » (autre métaphore militaro-spatiale), tant actuel que potentiel, et sans doute serait-il plus précis d’en parler comme de son « territoire catégoriel ».

Enfin, le troisième type de contenu que notre expression peut véhiculer recouvre l’ensemble des éléments de communication de la marque au sens large, pas seulement communication publicitaire, mais aussi produit, emballage ou magasin, qui font en sorte qu’on la reconnaît. Cette acception du « territoire de marque » comprend ce qu’il est convenu d’appeler les « codes » de la marque. Pour un publicitaire par exemple, la marque de cigarettes Marlboro possède un territoire majoritairement constitué de l’imagerie convenue du Far West : grands espaces désertiques et cow-boys montés sur leurs chevaux. Pour un designer ou un graphiste, le territoire de cette même marque comprendra un motif en chevron, du rouge, du blanc et un lettrage noir patté (la police de caractère Néo Contact, de la famille des égyptiennes qui eut un grand succès aux États-Unis au XIXe siècle et qui malgré son nom est aujourd’hui associée au folklore des Westerns). Ensemble, ils constituent ce que d’aucuns désignent comme l’identité graphique de la marque Marlboro, autrement dit son logotype. En caricaturant un peu, le « territoire de marque » ainsi conçu ressemble fort à une collection de stimuli figés qui relèverait d’une conception quasi pavlovienne, ou à tout le moins behavioriste, du fonctionnement d’une marque. Dans cette perspective mécaniste à base de dispositifs du type stimulus-réponse, les « codes de marque » se résument à des moyens mnémotechniques dont la marque se dote pour se faire reconnaître. Dès lors, il semblerait plus juste d’en parler comme d’un « territoire symbolique », en référence aux systèmes du même nom, tel que les panneaux routiers ou le langage des fleurs.

On pourrait alors s’imaginer que cette compréhension-là du territoire se caractérise par une plus grande stabilité que les deux autres. Il n’en est rien. Campagnes publicitaires comme logotypes sont régulièrement remis en question et finalement changés par un grand nombre de marques. Que l’on songe pour s’en convaincre aux évolutions du logotype de la marque France Télécom au cours des dix dernières années. Cette marque a même fini par changer de nom pour aujourd’hui s’appeler Orange. C’est tout dire quant à la pérennité de ce genre de territoire.

2. Petite visite sémiotique de ces diverses définitions

- Note de bas de page 7 :

-

Benoit Heilbrunn et Patrick Hetzel, « La pensée bricoleuse ou le bonheur des signes : Ce que le marketing doit à Jean-Marie Floch... », Décisions marketing, janvier-mars, 2003.

Au risque de lasser le lecteur qui anticiperait de notre part une énièmerécapitulation approximative des travaux les plus connus de Jean-Marie Floch, c’est à partir de sa pensée que nous essaierons de mettre un peu d’ordre dans cette polysémie. En effet, si le nom de Floch a quelque résonnance aujourd’hui dans l’esprit d’un nombre croissant de membres de la communauté marketing7, c’est en tout premier lieu le fruit de ses efforts de vulgarisation et de diffusion du modèle constitutionnel, mais aussi du parcours génératif de la signification, du schéma narratif ou encore des systèmes semi-symboliques. Que ce lecteur blasé se rassure, nous allons nous efforcer de lui éviter ce trop fréquent pensum : ici ni valeurs critique ou utopique, ni tribus d’arpenteurs ou de pros, ni logos aux formants inversés…

Nous sommes plutôt enclin à revisiter — à notre façon — l’adaptation et l’exploitation que Floch a faite de la configuration hjelmslevienne du signe, qui est à notre connaissance plus rarement abordée et commentée dans la littérature, en particulier la littérature marketing. Pour lui, à travers les différents langages auxquels elle a recours, une marque est avant tout une parole : parole adressée au consommateur pour l’interpeller, parole verbale (accroche publicitaire, slogan, allégation, etc.) comme parole non-verbale (produits, emballages, magasins, etc.). Il conçoit donc une marque comme un « être de discours » dont la caractéristique essentielle est de prendre la parole. Plus savamment dit, la marque a pour lui le statut d’une instance énonciatrice, et ses productions, quelle que soit leur nature, celui de ses énoncés. Jouant un peu sur les mots, et allant au-delà de cette seule idée d’une « prise de parole », Floch voit aussi dans la marque une « parole donnée » au consommateur pour le séduire, une promesse en quelque sorte, et enfin, voire surtout, une « parole tenue » pour le satisfaire, le fidéliser et au bout du compte créer chez lui une forme d’attachement.

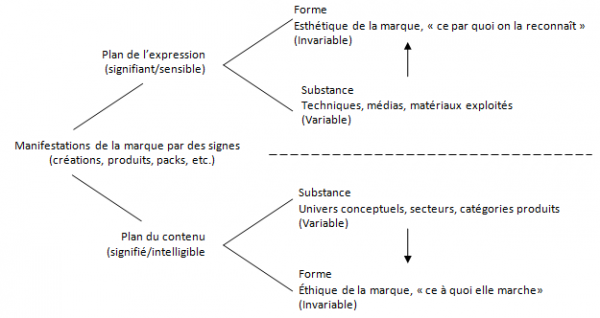

A ce titre, toute marque est donc pour lui justiciable de la distinction et de la hiérarchisation que Hjelmslev opère entre les différents plans qu’il définit comme constitutifs de tout langage. Partant de ce postulat, au plan de l’expression, Floch fera correspondre la face sensible de la marque, qui organise les qualités sonores, visuelles, gustatives, etc. qui lui sont propres. C’est sur ce plan que se situe tout ce qu’elle donne à percevoir d’elle-même à nos cinq sens et qui lui confère une matérialité concrète, pour ainsi dire palpable. Symétriquement, au plan du contenu, il fera correspondre la face intelligible de la marque, qui organise son signifié, ses valeurs, c’est-à-dire tout ce que notre intellect peut en saisir, tout ce que nous pouvons en comprendre et, in fine, en dire. Fidèle à Hjelmslev, sur chacun de ces plans, il distinguera ensuite les niveaux de la substance et de la forme.

Floch définit la substance du contenu d’une marque comme constituée des univers conceptuels qu’elle investit et qu’elle exploite. En d’autres termes, et en simplifiant un peu, cette substance du contenu recouvre les secteurs d’activité, les catégories de produits, les marchés ou segments de marché sur lesquels la marque opère. Il s’agira par exemple et un peu grossièrement de l’univers du parfum pour la marque Guerlain, de celui des arts de la table pour la marque Christofle, ou de la haute couture pour Yves Saint Laurent. Quant à la substance de l’expression d’une marque, elle renvoie pour lui aux techniques, médias, matériaux ou matières premières traités et travaillés par la marque en question pour aboutir à ses productions. En reprenant terme à terme les exemples ci-dessus, Guerlain aura pour substance de l’expression l’ensemble des essences qui composent la palette d’un nez (l’orgue à parfum), Christofle travaillera la porcelaine, l’argent et le cristal, et Yves Saint Laurent le textile, les étoffes et tissus.

Les formes de l’expression et du contenu sont pour lui les niveaux qui précisément résultent des opérations d’information — de mise en forme, de découpage et d’assemblage — spécifiquement effectuées par une marque sur les substances à la fois matérielles et conceptuelles qu’elle investit. À la forme du contenu de la marque, il fait correspondre le regard qu’elle porte sur l’univers conceptuel dans lequel elle opère et sur elle-même, sa manière à elle d’envisager et de structurer l’environnement dans lequel elle évolue, d’y définir sa différence. C’est à ce niveau que se situe sa singularité : la philosophie de son métier, sa vision du monde ou encore sa relation aux autres, concurrents comme consommateurs. C’est cette strate que Floch finira par qualifier d’« éthique de la marque » et qu’il définira par « ce à quoi elle marche », c’est-à-dire en quelque sorte son noyau dur : une certaine vision de la haute couture pour Yves Saint Laurent, une philosophie particulière du parfum pour Guerlain, une conception originale des arts de la table pour Christofle, etc.

Pour ce qui est de la forme de l’expression, il s’agit pour Floch du niveau perceptible où se situent les attributs sensibles propres aux énoncés de la marque, les traits de style qui les caractérisent. Selon les langages que la marque emprunte pour prendre la parole, que ces caractéristiques soient de nature plastique, rythmique, mélodique ou prosodique, gustative, tactile ou encore olfactive, elles s’appliquent aux substances de l’expression que la marque travaille, elles en « marquent » ses productions, leur imprime une patte, une facture et la rendent spécifique, voire — surtout si elle est bien gérée — unique et inimitable. Cette strate, Floch la qualifiera d’« esthétique de marque » et la définira comme « ce par quoi on la reconnaît », c’est-à-dire son caractère, pour reprendre l’expression de Paul Ricœur, dont les travaux sur l’identité ont profondément influencé ses réflexions.

Dans cette perspective proprement sémiotique, ces deux niveaux formels, éthique et esthétique de marque, sont évidemment solidaires entre eux : c’est parce qu’une marque a telle ou telle conception philosophique de son métier ou de son statut qu’elle la « traduit » dans ses créations en leur imprimant des caractéristiques sensibles en cohérence avec elle. C’est à ces deux niveaux formels que se situent les invariants du discours de marque. Les niveaux substantiels étant quant à eux susceptibles de varier et d’évoluer dans le temps.

En schématisant cette conception de la marque on aboutit à ce genre de graphe arborescent :

En quoi cette description hjelmslevienne de la marque est-elle à même d’éclairer la polysémie de l’expression « territoire de marque » ? Résumons tout d’abord les trois grandes acceptions inventoriées plus haut. En marketing, le « territoire de marque » peut se donner à entendre comme :

-

Un ou plusieurs éléments de contenu ou valeurs destinés à occuper une portion de l’espace cérébral du consommateur (positionnement/concept ou territoire mental) ;

-

Les marchés ou segments de marché qu’une marque peut investir en toute légitimité ou crédibilité, sans risque de se perdre et de perdre son consommateur (périmètre d’intervention ou territoire catégoriel) ;

-

Un ensemble de stimuli figuratifs ou graphiques utilisés par la marque en communication au sens large et destinés à en faciliter la reconnaissance par le consommateur (codes de marque ou territoire symbolique).

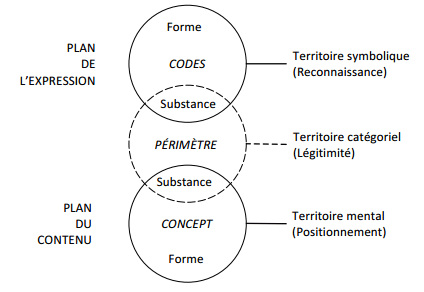

Nous pouvons d’emblée faire un certain nombre de rapprochements, quitte à nous en éloigner dans un deuxième temps. En effet, il apparaît que chacune de ces trois définitions renvoie à un niveau ou à un plan différent de cette structure hjelmslevienne de la marque selon Floch.

Si la première (le positionnement ou concept), du fait de sa nature abstraite et donc intelligible, appartient sans équivoque au plan du contenu, la troisième (les codes), par sa dimension perceptuelle et donc sensible renvoie tout aussi clairement au plan de l’expression. On pourrait alors assimiler ces deux acceptions l’une à l’idée de signifié(s) de marque, l’autre à celle de signifiant(s) de marque. Chacune comprendrait alors deux niveaux, celui de la substance et celui de la forme. Ainsi les « codes de marque » (son territoire symbolique), entendus comme l’ensemble des signifiants propres à la marque, se décomposerait en deux niveaux : celui des matériaux qu’elle exploite, les différents médias ou supports matériels, et celui de leur traitement, de la facture qui les rend à nul autre pareil. De même, le positionnement ou concept de marque (son territoire mental), compris comme l’ensemble des valeurs ou signifiés attachés à la marque se scinderait entre un niveau générique ou catégoriel couvrant l’ensemble des secteurs où la marque concurrence effectivement ou peut potentiellement concurrencer d’autres marques, et le niveau spécifique ou différentiel qui crée un écart entre elle et les autres.

Ainsi compris, on peut alors ramener ces deux types de « territoire » à un seul et même tout de signification, car si sans signifié il ne peut y avoir de signifiant — et vice versa — il est clair qu’un positionnement, au risque de rester lettre morte, ne peut avoir d’existence en dehors des traits expressifs qui le portent dans les énoncés de la marque, quels que soient les langages (verbaux ou non-verbaux) auxquels elle a recours. Inversement, toute prise de parole par la marque, tout énoncé de sa part, qu’elle le veuille ou non et quels que soient les « codes » qu’elle utilise, renvoie nécessairement à un contenu. Que son consommateur soit sémioticien ou pas, il saura toujours déterminer si ce contenu est en cohérence avec le concept de marque ou pas, si cette parole lui semble légitime de sa part ou pas.

Cette question de la légitimité nous amène à aborder à présent la deuxième acception que nous avons recensée de l’expression « territoire de marque » : son périmètre d’intervention légitime, rebaptisé par nos soins territoire catégoriel. S’agissant d’univers de produits, de marchés ou segments de marché, on pourrait être tenté d’assimiler cette conception du territoire à la seule substance du contenu du modèle de Floch. Or, ce serait oublier qu’il ne s’agit là que d’une adaptation au monde du marketing du modèle de Hjelmslev (lequel d’ailleurs évacue assez rapidement les niveaux de la substance pour ne se concentrer que sur le formalisme de la langue), et que ce n’est qu’un simulacre sémiotique abstrait du fonctionnement de la marque. Peut-être touchons-nous ici la limite des connivences, pourtant souvent nombreuses, entre le domaine linguistique, où il est certainement juste de se désintéresser des substances, et le domaine commercial, où elles jouent un rôle non négligeable : force est de reconnaître qu’une marque ne se vend ni ne s’achète par tranches de concept abstrait flottant dans l’éther, mais bel et bien sous forme de produits marqués on ne peut plus concrets obtenus en échange d’espèces sonnantes et trébuchantes. En effet, dans la « vraie vie », ces substances du contenu que sont ces secteurs d’activité sont tout sauf des abstractions. Ils sont composés de choses, d’objets, de produits, tous tangibles, tous chargés d’une irréductible matérialité, tous issus d’une certaine substance de l’expression. Dans cette « vraie vie », substance du contenu et substance de l’expression sont solidaires entre elles, et constituent ensemble ce territoire catégoriel, où selon Kapferer, une marque peut ou ne peut pas opérer en toute légitimité.

Un exemple nous aidera à nous faire mieux comprendre. Quand la marque Hermès, fondée en 1837 et jusque-là bourrelier fabricant de selles et de harnais, se lance en 1878 dans la maroquinerie et la ganterie, puis en 1914 dans la bagagerie et les sacs, il y a encore congruence entre ces différentes substances du contenu (sellerie, maroquinerie, ganterie et bagagerie) et sa substance de l’expression (le cuir) : elle réussit donc à étendre la surface de la substance de son contenu (elle se diversifie dans différents univers produits) sans fondamentalement modifier sa substance de l’expression, sans changer de « matière première ». Mais lorsque dans les années 1920, elle se met à commercialiser des plaids, des écharpes ou encore des manteaux et des vestes pour s’adapter à ce nouveau moyen de locomotion qu’est l’automobile, non seulement elle investit une nouvelle substance du contenu (le vêtement), mais il lui faut bien aussi et nécessairement investir une nouvelle substance de l’expression (le textile). De même, dans les années 1930, si viennent s’ajouter à ces substances du contenu l’horlogerie et la joaillerie, il lui faut aussi investir cette nouvelle substance de l’expression qu’est le métal précieux. Et ainsi de suite, dans les années 1950 avec la parfumerie (contenu) et les essences odorantes (expression), ou les années 1980 avec les arts de la table (contenu) et la porcelaine, l’argent et le cristal (expression). Aujourd’hui, le « territoire catégoriel » d’Hermès est sans doute l’un des plus vastes pour une seule et même marque. Il se compose d’un ensemble extrêmement varié d’univers produits à chacun desquels sont irréductiblement corrélés des savoir-faire, des métiers et donc des médias, des matériaux et des techniques de traitement spécifiques.

Le schéma ci-dessous récapitule les trois hypothèses d’interprétation que nous venons de formuler :

Ce que cette schématisation permet de mettre clairement en évidence, c’est d’une part l’imbrication des trois acceptions de l’expression « territoire de marque », qui pour ainsi dire se « marchent sur les pieds » les unes des autres, entretenant ainsi la confusion que nous faisions remarquer en introduction. Mais d’autre part, il permet d’avancer l’éventuelle raison pour laquelle tant le territoire mental (positionnement ou concept) que le territoire symbolique (codes de reconnaissance), qui en marketing ont pourtant vocation à contribuer à assurer la stabilité de la marque, restent inexorablement instables et changeants, malgré la volonté de leurs auteurs ou utilisateurs. Dans la mesure où ils prennent en compte l’un comme l’autre les niveaux sémiotiques variables que sont les substances, ils ne peuvent pas ne pas être soumis aux aléas des développements du marché, des évolutions technologiques ou médiatiques, des va-et-vient des modes ou des tendances et autres airs du temps. A contrario, l’interprétation que ce schéma propose permet de mieux comprendre en quoi le territoire catégoriel (périmètre d’intervention) tend par nature à se développer et couvre le potentiel d’extension d’une marque, comme l’illustre par exemple la marque Hermès qui est passée des harnais pour chevaux à la porcelaine de Limoges, puisqu’il est précisément défini par la congruence des deux niveaux variables que sont les substances, celle du contenu — univers et secteurs —, et celle de l’expression — techniques et matériaux correspondants.

La toute première remarque que nous inspire cette analyse est que si toutes ces notions qui ont en commun le terme de « territoire » ont aussi en commun de se vouloir des outils de gestion de la marque censés lui garantir une certaine cohérence dans le temps, lui assurer une certaine univocité, lui permettre de représenter une valeur stable et constante, il semble bien que les efforts accomplis par le marketing pour les développer aient malheureusement été un peu vains, surtout si on les manipule indépendamment les uns des autres, alors qu’il apparaît à présent clairement qu’ils sont totalement liés et interdépendants.

- Note de bas de page 8 :

-

J.-M. Floch, « Logiques de persuasion du consommateur et logiques de fidélisation du client », in Comment parler au consommateur aujourd’hui et demain ? Cahiers de l’IREP-1994, p. 6.

Faut-il pour autant conclure qu’il convient de renoncer à l’usage de l’expression « territoire de marque » ? Jean-Marie Floch lui-même, même s’il ne fait référence qu’à une seule de nos trois acceptions (la « symbolique ») apporte une réponse plutôt radicale et catégorique. Pour lui, « La marque ne sera pas définie comme un ‘territoire’ ou comme un ‘fonds’ – termes qui suggèrent que la marque n’est finalement qu’une collection de signes ou de valeurs – mais comme une machine à produire du sens, une puissance capable d’informer un univers, de le ‘plier’ d’une certaine façon »8. Sans reprendre ici tous les développements de ses réflexions autour de l’identité narrative, à la croisée de la sémiotique et de la philosophie, il est clair que Floch, dans la droite ligne de Hjelmslev, évacue lui aussi toute la variabilité des substances, après avoir pourtant défini avec précision leur nature respective, pour ne prendre en compte que les relations invariantes entre les formes. Partant de là, plus aucune des trois définitions du « territoire de marque » que nous avons avancées ne tient, chacune prenant en compte, à sa façon, les niveaux substantiels du langage.

3. In vino veritas ?

Pourtant, sémiotique et marketing cherchent à répondre à la même problématique, à décrire les conditions de bon fonctionnement d’une marque, de sa « fidélité à elle-même » selon la formule même du sémioticien. Or, quand Jean-Noël Kapferer affirme à propos d’une marque de véhicules :

- Note de bas de page 9 :

-

J.-N. Kapferer, op. cit., p. 41.

- Note de bas de page 10 :

-

J.-M. Floch, op. cit., p. 6.

« Le management de la marque consiste […] à définir la conception que la marque a de l’automobile et qui permet de délimiter à partir de quand une voiture est ou n’est plus porteuse de cette conception, donc en toute logique ne devrait pas porter le nom de marque, est hors marque, hors de son territoire»9, il n’est pas loin de cette autre affirmation de Floch selon laquelle une marque bien gérée doit avoir la « capacité à produire (ou à faire siens) de nouveaux signes et de nouveaux produits qui seront différents de ceux qui existent ou ont existé bien sûr, mais qui relèvent tout de même du même ‘esprit’, de la même approche du marché »10.

Qu’ils l’appellent « territoire » ou « esprit », nos deux auteurs parlent bien de la même chose : du mécanisme par lequel une marque (ou ses managers, ce qui revient au même) génère des nouveautés telles qu’en passant de l’instance de la production à celle de la saisie, ces innovations ne puissent être attribuées à une autre ; autrement dit qu’elles apparaissent d’emblée comme tout à fait inédites et paradoxalement à la fois tout à fait typiques de la marque en question.

- Note de bas de page 11 :

-

Cf. la définition du terroir proposée conjointement par l’INRA, L’INAO et l’UNESCO : « Un Terroir est un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques, fondés sur un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition ». Actes des deuxièmes rencontres internationales « Planète Terroirs », UNESCO, Paris, 2011, p. 50.

Arrêtons-nous un instant sur ce paradoxe et envisageons de plus près l’aspect « typique » de l’innovation telle que Floch ou Kapferer l’envisagent pour une marque bien gérée. Bien que la notion de typicité ait surtout été développée dans le domaine de l’œnologie, elle pourrait bien représenter un pont, à la fois lexical et conceptuel, entre leurs deux approches. Ce pont pourrait d’ailleurs apparaître d’autant plus pertinent que, de manière assez amusante, il faut bien le reconnaître, c’est la question du terroir qui a amené les spécialistes du vin à l’explorer et l’appliquer à leur domaine. Utilisée depuis une vingtaine d’années, la typicité définit ce qui est commun, invariant et reconnaissable entre plusieurs vins différents issus d’un même terroir, par exemple entre un Pomerol et un Saint-Émilion, tous deux issus du terroir bordelais, mais aussi tous deux, cuvée après cuvée, chaque année inédits, par définition nouveaux, et parfois même surprenants. Mutatis mutandis, la typicité pourrait être au terroir (entendu non seulement comme un ensemble de caractéristiques naturelles — sol, climat, cépages — mais aussi de caractéristiques culturelles — histoire, savoir-faire, « génie » des communautés humaines qui l’occupent11) ce que tentent d’être à la marque aussi bien l’« esprit » de Floch que le « territoire » de Kapferer.

Au-delà de la pirouette ou de la boutade facile qui consisterait à suggérer l’adoption pure et simple du terme terroir, ce qui ne permettrait que d’atténuer un peu la métaphore guerrière mais maintiendrait l’ambiguïté de la métaphore géographique, le concept de typicité qui lui est attaché, dans les limites que permet cette analogie vinicole lointaine, semble un terme porteur d’une plus grande précision que ceux d’« esprit » et de « territoire ». D’une part, parce qu’il fait l’objet de recherches scientifiques (INRA, INAO, etc.), il correspond assez, nous semble-t-il, aux exigences d’un management rigoureux de la marque ; d’autre part, compte tenu de son univers d’origine qui est celui du vin, univers lui aussi rigoureux mais soumis aux aléas météorologiques et climatiques, il ne met surtout pas entre parenthèse la notion de risque, inhérente à la fabrication annuelle de ces produits de terroir. Pourquoi revenir ici sur le risque et le souligner, alors que tout l’enjeu du « territoire de marque » en tant qu’outil de gestion semblait être précisément de le minimiser, voire de le neutraliser ?

- Note de bas de page 12 :

-

Ibid., pp. 6 et 5.

- Note de bas de page 13 :

-

Cf. E. Landowski, Les interactions risquées, Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, Pulim, 2005.

- Note de bas de page 14 :

-

Cf. J.-P. Petitimbert, « Entre l’ordre et le chaos », Actes Sémiotiques, 116, 2013.

C’est que justement, ce qui fait l’esprit d’une marque, ce qui en constitue le territoire, pour reprendre les termes de Floch et de Kapferer, ne peut jamais être saisi que rétrospectivement, après-coup, une fois les risques pris et assumés. C’est ce que Floch affirme quand il écrit que la « parole tenue » d’une marque « implique des refus clairs et réitérés, ainsi que des abandons et des ruptures par rapport à l’existant », qu’elle « … ne se comprend et ne peut s’apprécier qu’à partir du refus de la simple continuation et perpétuation de l’existant », ou encore qu’« une marque se perd à ne gérer que ses ‘signifiants de marque’ »12. Rien ne garantissait le succès à la marque Hermès quand, passant de la sellerie au vêtement, elle changea tout d’un coup de territoires, à la fois catégoriel, symbolique et mental, pour reprendre cette fois nos propres définitions. Il y a même fort à parier que si la famille Hermès avait raisonné en termes de territoire(s) de marque, cette belle « maison », comme on dit, en serait encore aujourd’hui à produire et commercialiser des fournitures et accessoires pour cavaliers et attelages, et ne serait pas devenue cette puissante et admirable marque mondiale qui enregistre en 2010 un chiffre d’affaires de plus de deux milliards d’euros et une progression annuelle de +25%. Il semble donc bien que, contrairement à ce que laisserait supposer l’usage marketing de toutes ces notions, et quelle que soit l’étiquette qu’on leur donne, on ne puisse décider a priori du devenir d’une marque, on ne puisse la « manipuler » ou la « programmer », n’en déplaise aux adeptes de la métaphore de l’ADN. En ajoutant ici à l’idée de risque celles de manipulation et de programmation, nous voudrions pour terminer faire référence aux travaux d’Eric Landowski, à son modèle interactionnel, et ainsi suggérer de rapprocher les réflexions de ces deux sémioticiens13. En effet, si derrière l’expression « territoire de marque » et l’usage qu’on en fait, on entend une forme de management fondée sur la négation de l’aléa par crainte du danger que représente le surgissement du discontinu, mais aussi sur l’idée rassurante que c’est une certaine continuité, régularité et prévisibilité des effets qu’auront sur la marque les décisions qu’on prend, alors, à en croire aussi bien Floch que Landowski ou encore, dans un domaine proche, le professeur R. A. Thiétart14, une telle stratégie court les plus grands risques en s’acharnant à ne pas en prendre.

Pour aller plus loin

Au terme de ce rapide parcours qui, reconnaissons-le, s’apparente plus à une flânerie sinueuse en terrain mouvant qu’à une trajectoire linéaire sur un territoire parfaitement balisé, que retenir de ces considérations éparses et quels approfondissements conviendrait-il d’engager ?

Si nous pensons avoir en partie expliqué les raisons du caractère flottant de cette expression, si nous l’avons en quelque sorte débroussaillée, force est de reconnaître qu’elle résiste à toute tentative de désambiguïsation. Cette résistance est sans doute due à la difficulté qu’éprouve le marketing, assez naturellement pragmatique et peu enclin à s’adonner aux abstractions, à détacher de sa pensée la notion de substance, que celle-ci relève du plan de l’expression d’une marque ou de son contenu. C’est aussi à n’en pas douter pour cette même raison que malgré ses efforts de conceptualisation, le stratège de marque semble inexorablement voué à manquer le but qu’il se fixe.

D’un autre côté, si le concept de typicité tend à se rapprocher des conclusions des analyses de Floch et des affirmations de Kapferer, s’il offre l’apparence d’une plus grande précision et rigueur et prend aussi en compte la variable risque, il n’en reste pas moins le fruit d’une analogie lointaine, et par définition, approximative. Mais il présente surtout l’inconvénient, du fait de l’univers dont il procède, de mettre essentiellement l’accent sur la forme de l’expression (les traits organoleptiques invariants), au détriment de la forme du contenu (les invariants naturels, mais surtout culturels du terroir abordé). Mais ne l’ayant ici qu’à peine esquissé, il mériterait certainement une réflexion plus approfondie, accompagnée de quelques verres de vin de terroir dont la typicité serait favorable à l’étude, à la méditation et à l’illumination…

- Note de bas de page 15 :

-

E. Landowski, « De la stratégie, entre programmation et ajustement », avant-propos à E. Bertin, « Penser la stratégie dans le champ de la communication », Nouveaux Actes Sémiotiques, 89, 2003.

En revanche, et plus sérieusement, le rapprochement que nous avons suggéré entre les réflexions de Floch et le modèle interactionnel de Landowski paraît de son côté plus prometteur. Si, in fine, c’est bien du « sens de la marque » qu’on se préoccupe quand on s’intéresse à son (soi disant) territoire — sens qu’a la marque pour ses concepteurs aussi bien que sens qu’elle prend pour ses consommateurs — alors la marque relève non seulement d’un régime de sens, mais aussi, à en croire Floch, d’un régime de risque. On l’a vu, Floch n’hésite pas à affirmer qu’une marque bien gérée doit avec une certaine périodicité se remettre en question, renoncer à se répéter pour s’engager dans des voies nouvelles et « rupturistes ». C’est au seul prix de ces abandons et de ces prises de risque à répétition, de ces non-continuations aventureuses réitérées que, pour lui, peut émerger le sens d’une marque, son « invariance sous la variation ». Cette façon d’envisager la gestion du sens n’est pas sans rappeler la structure elliptique du modèle de Landowski et son articulation entre programmation d’un côté et ajustement de l’autre, avec pour corollaire la notion de « seuil de l’accident »15.

Proposer un tel rapprochement n’est certainement pas non plus sans risque, mais il aurait le double mérite, nous semble-t-il, d’une part de prolonger — et non plus de reprendre ou de se contenter de répéter — les réflexions de Floch, et d’autre part de mettre à l’épreuve la valeur heuristique des développements proposés par Landowski de la sémiotique standard vers une sémiotique de l’union et de l’esthésie. Bref, il s’agirait de pratiquer, comme aime à le dire Landowski lui-même, une « sémiotique vivante ».