Sens et modalité – dans la perspective d’une sémiotique cognitive

Per Aage BRANDT

Nous distinguons, pour théoriser la constitution cognitive du sens, trois registres proto-sémiotiques : l’iconique, le causal, et le symbolique. Ensuite, nous décrivons l’architecture sémiotique qui permet de les intégrer et ainsi d’obtenir le sens donné par la fonction sémiotique de l’expérience réelle, aspect essentiel du vécu humain. Nous présentons la théorie dynamique du sens modal qui sous-tend la pensée causale et montrons que la conditionnalité est un schématisme inter-modal. Finalement, nous déployons les dynamiques modales selon les domaines sémantiques du monde vécu. Nous fondons nos analyses sur le principe d’une naturalisation cognitive du sens et donc de la sémiotique.

Index

Mots-clés : causalité, chorématique, conditionnalité, domaines sémantiques, iconique, modalité, symbolique, topologie dynamique

Auteurs cités : Bernard Baars, Jean-Claude COQUET, Joseph COURTÉS, Barbara Dancygier, Terrence Deacon, Gérard Deledalle, Nicole Gage, Algirdas J. GREIMAS, Eric LANDOWSKI, Charles Sanders PEIRCE, Eve Sweetser, Leonard TALMY

1. Introduction: du sens

- Note de bas de page 1 :

-

Iconique, parce que nous complétons en insérant le vu dans une continuité visuelle seulement stipulée. En ce sens, le fait de voir relève déjà de l’imaginaire.

- Note de bas de page 2 :

-

Ch. S. Peirce, l’auteur de la « triade sémantique » icône-indice-symbole, enveloppe cette classification très pertinente dans une “séméiotique” indéchiffrable faisant partie de sa philosophie pragmatiste (voir G. Deledalle, « Peirce’s “Sign”: Its Concept and its Use ».Transactions of the Charles S. Peirce Society 28 (2), 1992.

- Note de bas de page 3 :

-

Le théâtre comme forme de représentation est, selon nous, essentiellement une mise en contexte explicatif du vécu immédiat problématique.

La sémiotique est la discipline qui se donne pour tâche d’étudier (décrire, comparer, expliquer) les manières dont les êtres humains articulent leur vécu immédiat sur un fond qui ainsi devient leur monde, en assignant ce que nous appelons du sens à certaines instances de ce vécu immédiat. Quand nous complétons une impression sensorielle en imaginant son contexte et l’état de choses qu’elle représente à titre de spécimen, rudiment ou fragment, nous fabriquons du sens. Nous faisons cela sans effort, presque automatiquement, en établissant la continuité de l’espace-temps vécu ; c’est une opération élémentaire, iconique1, qui est reprise, dans un second temps, par nos pratiques de représentation imagée. Si cet acte de complémentation échoue, parce que quelque discontinu dans le perçu, quelque chose de non-trivial et de non immédiatement interprétable l’arrête, nous passons en revanche à une complémentation causale, en stipulant l’intervention de certaines forces invisibles, et en essayant ainsi d’intercaler par hypothèse des facteurs qui ne relèvent plus du champ de la perception, mais de notre savoir, de notre connaissance des choses. C’est une opération beaucoup plus lente, réfléchie et hésitante que la première, mais elle est également élémentaire. Dans la tradition sémiotique peircéenne2, on l’appelle indicielle, parce qu’elle prend le phénomène discontinu en question comme une trace signifiante ou comme l’indice d’un processus causal sous-jacent. À l’instar de la première, elle est reprise par nos pratiques de représentation, celles-ci de type théâtral, telle la simulation3. C’est essentiellement cette forme lente de complémentation causale qui donne lieu aux récits, forme discursive par laquelle les cultures humaines se donnent des formes imaginaires explicatives et mémorisables.

- Note de bas de page 4 :

-

On remarquera que ce sens du terme symbolique diffère de beaucoup d’autres définitions ou intuitions à son sujet. Alors qu’en anglais, « symbolic » veut souvent dire « sémiotique », comme dans le titre de Terrence Deacon, The Symbolic Species : The co-evolution of language and the human brain, New York, W.W. Norton & Company, 1997, chez Peirce il désigne un stade supérieur du signe dont le fonctionnement est purement logique. En psychanalyse structurale, il désigne finalement un ordre dans l’inconscient. L’usage que nous faisons du terme dans ce texte nous rappelle, en revanche, au quotidien : si la croix est un symbole, il appelle les croyants au respect et à certaines attitudes affectives ; si les feux de circulation sont des symboles, c’est dans la mesure où ils doivent être obéis par le trafic dans le hic et nunc des situations de circulation. La fonction symbolique est conventionnelle, parce qu’elle exprime les finalités d’une institution et ne présuppose aucune complémentation iconique ou indicielle, même si elle peut s’en servir occasionnellement.

Les résultats des complémentations cognitives – iconiques ou causales – sont vécus soit comme vrais soit comme simplement possibles et plus ou moins probables. Ils existent pour nous dans un mode épistémique, dotés d’un certain degré de vérité, qu’il s’agisse d’illusion ou d’évidence. Or nous connaissons une troisième forme de complémentation sémiotique dont les résultats sont des représentations d’un tout autre ordre et ayant un rapport tout à fait différent à la vérité : ce sont nos propres comportements expressifs, les gestes par lesquels nous pouvons individuellement nous adresser corporellement à d’autres êtres humains ou animaux, faisant en sorte que ces derniers se mettent à penser que derrière ces phénomènes expressifs, à un niveau moins immédiat de cette expression corporelle, il existe, chez celui qui s’exprime, une activité mentale et imaginaire déterminée impliquant un thème, un contenu, et l’intention de faire appel à l’autre, de l’appeler à jouer un rôle par rapport à ce contenu. On s’exprime, on s’interprète. Ces deux actes sont complémentaires et caractérisent le mode performatif de l’existence du sens. Nous nous interprétons mutuellement, c’est-à-dire que nous complétons l’expérience que nous avons l’un de l’autre en nous assignant réciproquement des actes mentaux thématiques, visant certains objets auxquels nous pouvons porter notre attention, donc intentionnels, et en même temps une intention qui regarde l’autre sujet en particulier. Ainsi, le rapport expression-interprétation crée du sens intersubjectif sous forme de contenu (d’un acte expressif, et partant, d’une expression), un genre de sens dont le statut ontologique est tout à fait original : sans être ni vrai ni faux, ni probable, il compte – dans la mesure même où un sujet et ce qu’il fait “valent” ou “comptent” pour un autre sujet. Il compte, il vaut, ce sens, et il faut le prendre en compte, ici et maintenant, si l’on en est le destinataire, l’énonciataire. L’exemple prototypique serait le geste du chef d’orchestre, à l’adresse de ses musiciens, dans le hic et nunc de la musique jouée. C’est là du sens purement performatif, et pour autant, purement symbolique. Le symbolique instruit, et cela est même tout ce qu’il fait4. Il (nous) signifie, si l’on veut, les intentions d’un sujet à notre égard.

Ces trois modes d’existence du sens ne se réduisent pas facilement à un seul et unique objet de recherche sémiotique. Il s’agit fondamentalement de trois processus matériellement distincts, et de trois fonctionnements cognitifs distincts, différents à la fois au niveau neuronal et au niveau phénoménal. Il ne serait donc guère utile de postuler un signe tout court, avec son plan d’expression et son plan de contenu, supposé d’abord responsable en général du sens dans les trois modes (car les deux premiers modes ne connaissent pas d’« expression » au sens intentionnel). Pour comprendre la fonction sémiotique chez les êtres humains, c’est-à-dire la communication, le langage et les discours, qui véhiculent potentiellement des contenus épistémiques, il faut, il faudrait, savoir comment un acte expressif peut devenir épistémique. Cela ne va pas de soi.

2. La fonction sémiotique développée

Il y a donc d’abord un fonctionnement iconique, par lequel nous complétons ce que nous entendons ou voyons, par la fenêtre, par exemple, en « voyant » même ce dont nos yeux et notre ouïe ne nous informent pas, dans ce cadre. Et il y a ensuite la construction d’un horizon causal dans la dimension temporelle d’un espace iconiquement établi, nous permettant d’attribuer un sens plus profond, une perspective (micro-historique) de justification dynamique, à ce que nous « voyons » ainsi, plus ou moins immédiatement. Mais rien de cela ne communique, encore, comme tel. Pour cela, il faut que ces constructions soient signifiées, « communiquées » par un sujet à un autre.

Nous connaissons deux mécanismes qui concourent à rendre possible un tel acte de signification épistémique. Ce sont deux opérations d’intégration : l’intégration déictique et l’intégration modale.

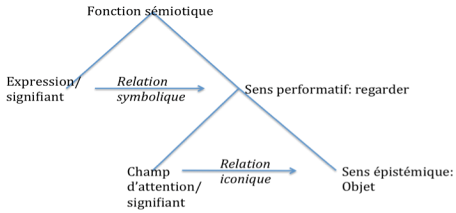

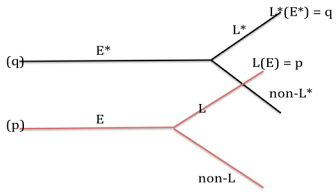

Si j’emploie ma main dans un geste visant un autre sujet, non plus pour lui signifier un rythme ou un chemin à suivre hic et nunc, mais pour attirer son attention sur un objet physique présent dans l’espace où nous sommes, donc pour montrer, au lieu de diriger, j’active à la fois le registre symbolique (puisque attirer l’attention est un fait performatif) et le registre iconique (en ouvrant d’un geste une fenêtre donnant sur l’objet). C’est cette combinaison qui est déictique. La deixis est une intégration de l’iconique dans le symbolique ; elle donne au geste symbolique un contenu épistémique. Dans la mesure où il faut indiquer à l’autre où il doit regarder afin de lui indiquer ce qu’il doit regarder, le champ ou cadre même de la monstration devient ainsi en effet, sous l’emprise symbolique, un signifiant. La formule de l’intégration est donc une cascade sémiotique élémentaire, par laquelle une complémentation (iconique) fait l’objet d’une autre complémentation (symbolique) :

Fig. 1. Intégration déictique en cascade.

L’expression déictique peut prendre la forme d’un simple regard, d’un geste digital (d’index), manuel, ou d’un signal vocal (un cri) ; elle peut se matérialiser sous forme de graphe (flèche) ; et finalement, elle donne lieu à l’éclosion de tout un inventaire de morphèmes déictiques dans le langage vocal (ici, là-bas… voici, voilà). L’écriture – à titre de geste – précède donc la voix phonétique, et concourt avec elle, dans cette fonction sémiotique fondamentale. Nos représentations imagées – dessins, peintures – sont des pratiques expressives faisant de la complémentation iconique une affaire partagée, intersubjective et sociale. C’est là le fondement de la pensée partagée et partant abstraite : dé-concrétisée par le fait d’être exprimée et potentiellement construite en commun.

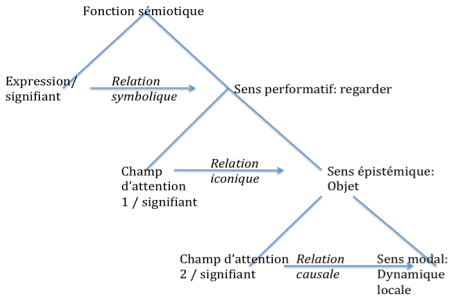

L’intégration modale, en revanche, vise à signifier pour un énonciataire l’idée, c’est-à-dire la représentation mentale, d’une situation dynamique. Ce qui est signifié, c’est donc une construction causale, toujours à partir d’un fragment d’état de choses apparaissant dans un champ d’attention. On peut dire en général que l’attention se porte désormais sur la partie la plus intrigante, ambigüe, énigmatique et hétéroclite d’un champ déjà construit iconiquement. Toute pensée causale commence par un état d’étonnement ; quelque chose dans ce qui est perçu déçoit notre attente et appelle une schématisation dynamique admettant un enrichissement de sa constellation de forces, amenant éventuellement un éclaircissement. Les miracles et les catastrophes en sont des exemples extrêmes ; ils nous bouleversent et nous incitent à chercher des causes. La pensée magique, ainsi, propose ses services tous les jours, au moment de vivre des hasards malheureux ou des chances inespérées. Le causal et le modal vont alors coïncider, dans la mesure où la cause est toujours une force, et que la valeur modale de cette force traduit simplement la manière dont elle se déploie dans un espace déjà investi de forces – cet espace fût-il d’ailleurs physique, social, mental ou discursif.

Fig. 2. Intégration modale en cascade.

Dans le sens performatif, on voit maintenant se déployer un sens épistémique qui, à son tour, enchâsse un sens modal, pour ainsi dire dans un agrandissement de la partie problématique d’une construction iconique, montrant la variabilité de cette partie, déterminée par une dynamique locale. Cette cascade sémiotique rend compte de l’architecture élémentaire, déjà complexe, du sens tel qu’il se donne dans le monde vécu, toujours dramatiquement subi en tant que nécessité de navigation dans un espace-temps sans cesse changeant et, donc, lutte interminable contre des facteurs jamais entièrement triviaux. Les représentations modales sont en effet des micro-drames ; les modèles diagrammatiques figurant dans les discours modernes de notre culture scientifique ne sont que des exemples parmi tant d’autres de ces micro-drames, à commencer par les pratiques théâtrales et rituelles, censées à la fois signifier et modifier la conjoncture dynamique du monde représenté.

3. La dynamique modale

- Note de bas de page 5 :

-

Voir, après les œuvres du fondateur A.-J. Greimas lui-même, J.-Cl. Coquet (dir.), Sémiotique. L’Ecole de Paris, Paris, Hachette Université, 1982 ; E. Landowski, Lire Greimas, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1997; et, bien sûr, le Dictionnaire d’A.-J. Greimas et J. Courtés (Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette Université, 1979 & 1986).

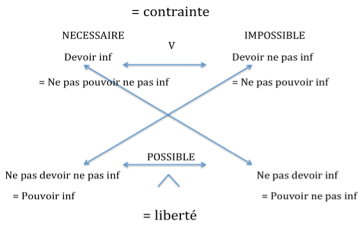

La sémiotique structurale de l’École de Paris avait trouvé – à la fois par chance et par méthode, comme toujours – un angle d’approche qui s’avérerait donner accès au centre structural du modal5. Il s’agit du couple devoir/pouvoir, dans une formalisation généralisante qui profite de la relative simplicité lexicale de la grammaire modale française, et du jeu des négations dans le carré sémiotique des contraires et des contradictoires. En voici une version comprimée :

Fig. 3. Le double carré modal : devoir, l’inverse de pouvoir.

- Note de bas de page 6 :

-

Ce pourquoi on est libéré de X pour être libre de faire Y.

La négation suivant le verbe modal établit avec devoir une relation de contrariété : devoir ne pas faire une chose est le contraire du fait de devoir la faire. En revanche, elle établit avec pouvoir une relation de complémentarité : pouvoir faire et ne pas faire une mêmechose ne sont pas des contraires, puisque le sens de possible dans le concept de liberté implique les deux aspects : accès, absence de contrainte6 ; par contraste, la négation appliquée directement au verbe modal crée, avec la présence ou l’absence de négation sur l’infinitif objet, une complémentarité avec devoir et une contrariété avec pouvoir. La syntaxe négatoire de pouvoir est l’inverse de celle de devoir. Comment cela se fait-il ?

Cette synonymie par inversion appelle une explication. Nous ne pouvons pas ne pas penser ( !) que la sémantique des deux verbes modaux de base dans le système français partage et couvre de manière complémentaire une même dynamique sous-jacente.

- Note de bas de page 7 :

-

Angl. : Dorsal and ventral visual pathways, L.G. Ungerleider and M. Mishkin, 1982. Voir B. J. Baars et N. M. Gage, Cognition, Brain, and Consciousness. Introduction to Cognitive Neuroscience. Amsterdam, Elsevier, 2007. p. 159 sq.

Une réflexion d’ordre neuro-ontologique s’impose. La relation causale et sa représentation modale sont importantes pour l’homme dans la perspective de la motricité corporelle et de son organisation dans le cerveau7. Toujours est-il que nous avons affaire à un aspect de la construction iconique, qui est surtout visuelle. Notre motricité est cognitivement donnée dans les termes d’une schématisation iconique dynamique, et donc guidée par la perception modale. Sur ce point, la découverte, par la neuroscience, en 1982, des deux chemins processuels de l’information visuelle, l’un dorsal et l’autre ventral, est significative. Selon les chercheurs, le chemin ventral donne lieu à l’identification de l’objet visé, de sa catégorie et de ses propriétés, alors que le chemin dorsal établit le lieu où se trouve cet objet. Les deux chemins se rencontrent dans le cortex préfrontal, où l’idée, donc, d’un objet donné à tel endroit peut déclencher une réflexion sur les situations et ce que nous devons et pouvons en faire. Les faits fondamentaux sont le quoi (what) et le où (where) du perçu, et donc la question : où est x (what is where) ? – la proposition interrogative, prédicative, locative, sans doute la plus fondamentale et la plus importante du monde biologique.

Cette problématique, concernant la neuro-biologie de notre cognition des entités mobiles et de leurs positions plus ou moins stables, nous donne un point de départ topologique pour comprendre la modalité et commencer à résoudre l’énigme du double carré modal.

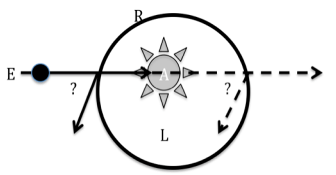

En effet, si un lieu est une région de l’espace perçu, qui représente pour l’entité mobile perçue – flux ou chose, et objet ou sujet – un attracteur, au sens d’une force qui agit sur elle en causant un mouvement de rapprochement et d’introduction, on peut alors modéliser le schéma élémentaire comme un mouvement, de la part d’une telle entité E, par rapport au lieu attractif L. E se rapproche de L, sous l’influence de l’attracteur A dans L, mais n’y parvient pas immédiatement, parce qu’un obstacle R se présente sur son chemin – c’est la version matérielle, topologique, de la négation. R est un répulseur, et E se trouve alors inscrit dans un champ dynamique opposant R et A, dans la proximité de L. Cette zone de conflit autour de L constitue sa frontière, qui est, pour E, une barrière à franchir ou à contourner.

- Note de bas de page 8 :

-

La formule suggère de penser L comme une fonction et E comme son argument. La fonction devient prédicat et l’argument devient sujet dans la représentation propositionnelle (« Émile est à Londres »). La négation prend son sens, si Émile peut être à Londres, mais n’y est pas. La négation fait donc partie du schématisme modal. On ne nie que les L(E) possibles. La formule NEG L(E) signifie cognitivement que le rapport de forces (fA = fR) est pensé devenu momentanément (fA < fR). La négation travaille donc au niveau du contenu modal de l’énoncé, et non pas (seulement) au niveau de son énonciation. Or, l’énonciation, en revanche, exprime par l’emphase tout changement du rapport de forces significatif.

Sémantiquement, faire quelque chose pourra désormais s’interpréter comme une instance schématisée par le fait d’entrer dans la zone de conflit R/A à la frontière de L. L’agent est un E, vise L, et donc a un effet causal, ou agit intentionnellement, dans ce champ. Arriver à faire quelque chose équivaut à entrer dans le lieu, L(E) – E entrant dans L. La négation prend son sens par rapport à cet état éventuel L(E)8. E peut etpeut ne pas être dans L ; dans certains cas, E doit y être, et dans d’autres cas, E doit au contraire ne pas y être. La construction grammaticale du verbe modal avec un infinitif comme complément d’objet, et donc avec deux positions possibles de la négation, exprimerait précisément ce déploiement de situations dynamiques. L’infinitif renvoie à L.

Fig. 4. Le chorème modal sous-jacent.

- Note de bas de page 9 :

-

Les modèles dynamiques cognitifs, tels celui de Talmy (Toward a Cognitive Semantics. Cambridge, Mass., The MIT Press, 2000), assignent à E une force inhérente (endogène) variable, qui le pousse au mouvement ; l’avantage du modèle topologique, qui dérive le mouvement, orienté, d’un attracteur externe (exogène), c’est qu’il rend compte à la fois des causes matérielles et des motifs intentionnels – et de plus, son naturalisme : nous assignons naturellement aux mouvements, quels qu’ils soient, une direction, une orientation. Vouloir, c’est subir une attraction, en principe venant d’un lieu, ou abstraitement, d’un chorème catégoriel d’état (p. ex.: vouloir « devenir artiste… »).

- Note de bas de page 10 :

-

Nous avions jadis (La Charpente modale du sens. Pour une sémio-linguistique morphogénétique et dynamique, Aarhus University Press-John Benjamins, Aarhus-Amsterdam, 1992) proposé une terminologie issue du terme Grec chora, lieu ou habitat, de sorte que le chorème dans son investissement dynamique serait le L dont il s’agit dans le schéma modal, et toute la problématique formerait une chorématique.

- Note de bas de page 11 :

-

Les univers narratifs contiennent typiquement cette rivalité entre lieux opposés, permettant des trajets, ou parcours, qui s’opposent ou se croisent.

E subit le conflit R/A, et c’est ce rapport triangulaire E–R–A qui rend la situation spatio-temporelle incertaine, problématique, dynamique. Est-ce que, de par l’état des forces impliquées (f), L(E) va être momentanément possible, (fA =fR), et même nécessaire (fA>fR), ou au contraire impossible (fA<fR) ? Si le rapport de forces fA/fR fluctue, pour E, au lieu de se figer dans ce qui va correspondre à une ouverture versus une fermeture, alors la réalisation de l’état de référence L(E) restera une question empirique, soumise aux estimations de probabilité. Elle est dramatique aussi, dans la mesure où elle dépendra de la consistance variable de l’entité « subjective » E en question : son « insistance » peut s’affaiblir ou se fortifier, elle peut se modifier sous l’influence d’un supplément ou d’une perte de masse, etc.9 De plus, la barrière R peut comporter des parties plus résistantes que d’autres, de par une fluctuation spatiale comme celle de la consistance variable d’un mur irrégulier. Une fois que E est entrée dans L, la porte peut se fermer derrière elle, et le lieu, le chorème10, devenir une prison, cette fois avec un séjour à son tour nécessaire – admettant une alternative impossible, à savoir si un attracteur anti-A, A* surgit (et fR>fA*)11.

- Note de bas de page 12 :

-

Car si je « peux » faire quelque chose, il s’ensuit toujours que je « peux » aussi ne pas la faire. Il n’y a pas d’opposition.

La distinction fondamentale passe donc maintenant entre les valeurs fortes : nécessité (devoir-X) et impossibilité (devoir ne pas-X), et la valeur faible, double : possibilité (pouvoir-X et pouvoir ne pas-X), où X : = L(E). C’est ce que montre le double carré modal, dont les contraires correspondent aux valeurs fortes, tandis que les subcontraires correspondent à une même valeur faible12.

4. La pensée conditionnelle est inter-modale

La connexion entre modalité et conditionnalité est évidente dans le réel sémantique. En voici quelques cas typiques. Une protase (si X) qui est possible est sémantiquement suivie par une apodose (alors Y) qui d’impossible devient possible ou de possible devient nécessaire ; ou bien une protase impossible, contrefactuelle, est suivie d’une apodose devenant hypothétiquement possible ou nécessaire :

(1) Si tu veux manger, tu dois travailler

(protase possible – apodose nécessaire)

(2) En cas d’incendie, ne pas utiliser l’ascenseur

(protase possible – apodose nécessaire)

(3) Si j’avais de l’argent, je t’inviterais au restaurant.

(protase impossible – apodose de possibilité « fantôme » –> valeur : excuse)

(4) Je ferais tout autrement, si j’étais toi.

(protase impossible – apodose de possibilité “fantôme”–>valeur : conseil)

- Note de bas de page 13 :

-

B. Dancygier et E. Sweetser, Mental Spaces in Grammar: Conditional Constructions, Cambridge Studies in Linguistics, N° 108, 2005.

Or, l’analyse de cette structure, omniprésente dans nos discours, par laquelle une situation modale en modifie une autre, reste peu claire. En théorie d’espaces mentaux, on explique qu’un espace protase donne simplement accès à un espace apodose – ce qui équivaut à paraphraser le problème sans vraiment le traiter sémantiquement13. En théorie morpho-dynamique, il faudrait que les variables de contrôle du potentiel d’une topologie soient modifiées par les variables internes d’une autre topologie, ce qui n’est pas d’une grande valeur explicative, même si ce constat est plus intéressant.

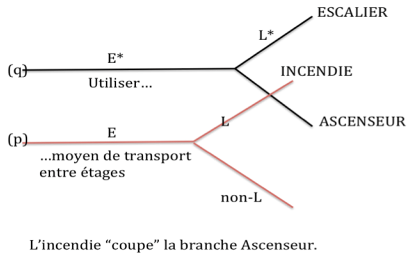

La protase conditionnelle offre la représentation d’un état modal de choses (L(E)) qui tel quel change la conjoncture modale d’un autre état de choses (L*(E*)). Le schéma le plus simple et intuitif serait probablement un diagramme de flux comme le suivant :

Ici, la branche L du chemin de E coupe la branche non-L* du chemin de E*, et donc force la branche alternative de la bifurcation de ce dernier à se réaliser : si p, alors q. La formule atemporelle de la logique formelle, p => q, cache la dynamique cognitive qui, elle, est souvent temporelle, puisqu’elle renvoie à une cause efficiente rendant cette articulation pensable. La réalisation de la situation L(E) doit déterminer l’état modal de la situation L*(E*). Sans contact entre les branches, la connexion conditionnelle, déterminante, serait absurde (comme : « *si Paris est la capitale de France, alors 2 + 2 = 4 »).

Dans le cas montré par la fig. 5, la réalisation d’un possible transforme un autre possible en nécessaire ; voici le même cas, exemplifié par la phrase conditionnelle (2).

- Note de bas de page 14 :

-

Ce qui suit n’avait pas été explicité dans nos analyses antérieures, et autant que nous le sachions, n’a pas été vu par d’autres théories de la sémantique cognitive de la conditionnalité. En voici donc la première formulation, peut-être un peu laborieuse.

- Note de bas de page 15 :

-

Dancygier et Sweetser (op. cit.) discutent des exemples comme celui-ci : « S’il pleut demain, le match de tennis sera annulé ». Evidemment, il faut pour cela que la pluie en question tombe sur le terrain de tennis en question, et que le modèle en rende compte.

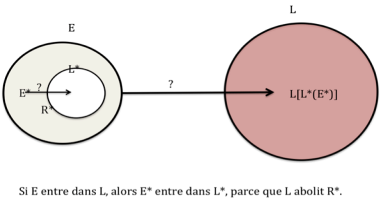

En termes de schématismes dynamiques14, cela veut dire que l’entrée de E dans L déclenche dans la topologie E*L* un changement tel que E* maintenant doive aller dans L* au lieu d’avoir le choix entre rester dehors (comme d’habitude) et entrer. Il faut donc que R* soit affaibli par l’événement L(E). Dans cet exemple (fig. 6, phrase (2)), R* pourrait être la paresse de l’agent E*, annulée par le danger mortel que représente l’incendie, pour qui prendrait l’ascenseur. Evidemment, E*, l’escalier et l’ascenseur doivent tous se trouver dans l’édifice E, pour que ce raisonnement tienne15. C’est le destin (L) de E qui décide de celui de E*, précisément parce que L modifie la dynamique modale R*/A* qui détermine E*. Le secret de la conditionnalité est donc le suivant : si L(E) conditionne L*(E*), alors E est un espace-contexte pour L*(E*), et le L de E affecte donc sa modalité. L modifie fR*, typiquement en l’affaiblissant. Ainsi, dans l’exemple (fig. 6), nous aurons la topologie qui suit :

Fig. 7. Une topologie conditionnelle.

- Note de bas de page 16 :

-

Cognitivement, admettre ainsi le double statut d’une entité E ne va pas de soi et aura coûté à nos premiers ancêtres un certain effort mental. Comment un objet peut-il aussi être un espace, et un espace devenir un objet… ? C’est là, dans cette conversion ontologique, le problème cognitif élémentaire de l’évolution d’une pensée inférencielle et abstraite dans notre espèce.

Une entité E, inscrite dans une certaine topologie dynamique, est donc à la fois un objet mobile dans cette dynamique et l’espace-contexte d’un autre objet mobile et d’une autre dynamique16. Le chorème L affecte le chorème qu’il intègre et “absorbe”, en modifiant la force de sa barrière R*. Un exemple prototypique de l’intuition conditionnelle à la base de ce schéma pourrait être donné par l’idée que tel événement a lieu tel jour : sortir la poubelle le lundi… Réserver le dîner romantique à un samedi… – c’est-à-dire l’idée de concevoir une entité temporelle nommée comme un espace-contexte par excellence. Tout a son temps…

5. Les domaines modaux

- Note de bas de page 17 :

-

Voir P. Brandt, Spaces, Domains, and Meaning. Essays in Cognitive Semiotics, European Semiotics, N° 4, Bern, Peter Lang Verlag, 2004.

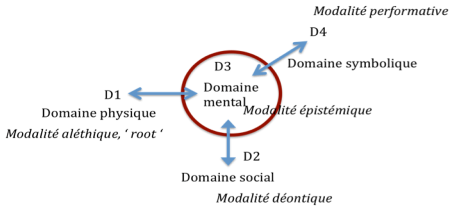

Comme dans les versions de l’École de Paris, il ne ressort pas de ces analyses dynamiques que le sens modal et inter-modal s’articulent et se distribuent sur les différents domaines sémantiques du monde vécu. C’est pourtant cette distribution qui donne lieu aux versions classiques, distinguant la modalité déontique de l’épistémique, que l’on trouve en linguistique, en philosophie ou en narratologie littéraire. Il s’agit là d’une catégorisation des forces selon le genre de réalité en jeu dans la phrase. Les genres de réalité s’articulent à leur tour en domaines sémantiques,17 chacun comportant son vocabulaire et ses constructions grammaticales. Chacun comporte donc en plus ses forces particulières ; la gravitation, par exemple, dans le domaine physique, le prestige ou la morale dans le domaine social, la clarté ou l’évidence dans le domaine mental, et l’empathie dans le domaine inter-personnel. Ces domaines sémantiques sont ancrés dans l’expérience élémentaire du monde, c’est-à-dire dans le rapport corporel et moteur de l’être humain avec ce qui l’entoure. En analysant la sémantique du monde vécu de ce point de vue, on trouve que ses domaines de base, ceux qui forment pour notre interaction motrice l’expérience primaire du monde, sont les suivants (D1 – D4) :

Fig. 8. Les domaines primaires du monde vécu sont des domaines modaux.

Exemples :

D1 : La pomme ne peut pas ne pas tomber de l’arbre (si la branche ne la retient pas)

D2 : On ne peut pas entrer dans la mosquée en chaussure (si l’on ne veut pas en être chassé)

D3 : Tu dois avoir la grippe (si j’interprète tes symptômes correctement)

D4 : Tu ne peux pas me traiter comme ça (si tu veux que nous restions amis)

- Note de bas de page 18 :

-

Voir, au sujet de cette interprétation dynamique de l’épistémique, E. Sweetser, From etymology to pragmatics. Cambridge, Cambridge University Press, 1990, chapitre 3 et particulièrement 3.3.

- Note de bas de page 19 :

-

Sweetser (ibid.) appelle cette forme de modalité speech-act modality. Toutefois, dans son livre il n’est pas clair comment elle se distingue de la déontique (exemple : « Editor to journalist: “OK, Peking can be Beijing; but you can’t use ‘Praha’ for Prague.” »); le critère décisif de la modalité symbolique, c’est le renvoi pur, net et brut, à l’autorité de l’énonciateur lui-même. Exemple : parent à enfant : « Maintenant, tu dois aller te coucher » – « Pourquoi donc? » – « Parce que je le dis ! (Combien de fois dois-je le dire?!) ».

Il est clair que le sens de la dynamique aléthique (D1) consiste à renvoyer à une force physique, principe d’autorité modale à distinguer catégoriquement de celle, normative, qui est à l’œuvre dans une dynamique déontique (D2). L’autorité modale des dynamiques épistémiques (D3) est rationnelle, “logique”, au sens ordinaire du terme – les arguments sont des attracteurs (A), les contre-arguments des répulseurs (R), et chaque conclusion est une proposition L(E)18. Dans le domaine symbolique19, finalement, on se réfère au respect inter-personnel comme principe d’autorité – d’où d’ailleurs le sens du terme même d’autorité. C’est cette catégorie particulière d’autorité qui opère dans les actes langagiers sous forme de force performative (speech act force).

Nous nous déplaçons et nous orientons ainsi dans un monde physique, avec toutes ses complexités sinueuses, tout en nous assimilant au monde des autres, à qui il faut accorder nos rythmes ; nous réglons nos comportements physiques et sociaux, et tenant compte des échanges symboliques qui nous engagent, nous essayons de les modéliser et de les rendre compatibles dans notre conscience imaginante et raisonnante, épistémique, assistée par la mémoire avec ses niveaux – long terme, court terme, moyen terme – de mise en perspective du présent immédiat. Cette modélisation « en ligne » constante est le fait de l’imaginaire modal par excellence. La mise en perspective du vécu se fait par enchâssements conditionnels et par l’évaluation dynamique des conditions modales de chaque état de choses qui nous regarde.

Un beau matin, on ouvre les volets et on regarde par la fenêtre l’inondation catastrophique qui menace de submerger la ville : « Mais ce n’est pas possible ! » – Mais si.