Les critères de l’art au risque du numérique. L’œuvre-réseau Art criteria at the risk of digitalization. The network-work of art

Quels sont les critères de l’art dans le cas d’une œuvre numérique ? Dans cet article, il s’agit de montrer que les critères de l’art traditionnels doivent être questionnés, voire dépassés, quand l’attention se porte non seulement sur la matérialité de l’œuvre numérique, sur sa texture, mais encore sur le geste et le processus techniques, qui peuvent être qualifiés de beaux, plutôt que sur l’objet esthétique lui-même. Le mouvement est accentué par les NFT (Non-fungible tokens, jetons non fongibles) : nous visons à vérifier l’hypothèse qu’en étant déployés sur des blockchains et impliqués dans des échanges de droits de propriété, ces derniers mettent en avant des modes inédits d’acquisition, de stockage et de consultation, qui font patrimoine à leur tour. Plus particulièrement, on se demandera en quoi l’art contemporain prépare et annonce l’art numérique. Il s’agit également de distinguer l’œuvre-réseau numérique du réseau scientifique.

What are the criteria of art in the case of a digital work? The aim of this article is to show that the traditional criteria of art must be questioned, even surpassed, when attention is focused not only on the materiality of the digital work, its texture, but also on the technical gesture and process, which can be qualified as beautiful, rather than on the aesthetic object itself. The movement is accentuated by NFTs (Non-fungible tokens): we aim to test the hypothesis that, by being deployed on blockchains and involved in exchanges of property rights, the latter bring to the fore novel modes of acquisition, storage and consultation, which in turn create heritage. More specifically, we'll be looking at how contemporary art prepares for and heralds digital art. We will also distinguish the digital “network-work of art” from the scientific network.

¿Cuáles son los criterios del arte en el caso de una obra digital? El objetivo de este artículo es demostrar que los criterios tradicionales del arte deben cuestionarse, e incluso superarse, cuando la atención se centra no sólo en la materialidad de la obra digital, su textura, sino también en el gesto y el proceso técnicos, que pueden calificarse de bellos, más que en el objeto estético en sí. Este movimiento se ve acentuado por los NFT (Non-fungible tokens): pretendemos verificar la hipótesis de que, al desplegarse en blockchains e intervenir en intercambios de derechos de propiedad, ponen en primer plano nuevos modos de adquisición, almacenamiento y consulta, que a su vez crean patrimonio. Más concretamente, estudiaremos cómo el arte contemporáneo prepara y anuncia el arte digital. También se pretende distinguir la red obra-digital de la red científica.

- Note de bas de page 1 :

-

Cf. notamment La Part de l’Œil.

- Note de bas de page 2 :

-

Le superordinateur Blue Gene d’IBM montre trente millions de connexions entre deux mille neurones et la colonne néocorticale. Les couleurs indiquent différents niveaux d’activité électrique ; http://bluebrain.epfl.ch/.

« Quand y a-t-il art ? » Cette question, bien traitée par la philosophie, par l’histoire de l’art1 et par la sémiotique visuelle (Dondero, Beyaert-Geslin & Moutat 2017), est d’une brûlante actualité. Tant les processus de l’esthétisation et de l’artistisation peuvent se dissocier avant de s’étayer mutuellement, par exemple dans le cas du tas de charbon qui fait son entrée dans le musée sous une forme aménagée. Tant les limites entre l’art et la science peuvent se brouiller, quand le numérique fait vaciller la frontière entre l’art et le non-art. Précisément, qu’est-ce qui permet d’attribuer des statuts différents, artistique et scientifique, au tableau Number 5 de Jackson Pollock (1948) et au Projet Blue Brain de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, 2008 ?2 Les « ressemblances » entre les productions réseautiques sont troublantes.

Quand il s’agit de productions numériques, la question des critères de l’art devient pressante. En quoi les hisser au rang d’œuvres d’art, est-ce bouleverser les codes et questionner à nouveaux frais les critères qui permettent de déclarer que telle production est de l’art ? L’urgence est-elle de redéfinir les notions d’esthétisation et d’artistisation, dans le sillage de l’art contemporain ? Celles-ci sont inextricablement liées, au point que l’artistique est souvent subordonné à l’esthétique, c’est-à-dire à une appréciation (Dickie 1992), mais aussi, et à l’inverse, dissociées, nous l’avons dit, ainsi dans le cas de Fontaine de Duchamp (Danto 1989). Dans le cas du numérique, ces notions, associées ou découplées, gardent-elles leur pertinence ? Le débat vaut également pour la notion d’œuvre, qui doit elle-même être repensée.

Ensuite, en vertu de la « révolution numérique » touchant les registres morphologique, technique et culturel (Rabot & Chartier 2020), en quoi les pratiques d’exploration et d’interprétation de la production numérique prétendant au titre d’œuvre d’art sont-elles spécifiques, au-delà même de l’œuvre agie ? Au point de déclencher un semblant de retour aux anciennes logiques de patrimonialisation et de marché des œuvres d’art non numériques, mais aussi leur renouvellement ? Il n’est pas anodin que certaines productions numériques soient hissées au rang de NFT (Non-fungible tokens, jetons non fongibles) déployés sur des blockchains et impliquées, à ce titre, dans des échanges de droits de propriétés.

Afin d’identifier les demandes que la production numérique nous adresse, commençons par rappeler, brièvement, les critères principaux qui permettent de statuer sur la valeur esthétique et artistique de l’œuvre non numérique.

Dans le seul but de tracer quelques pistes, notons, en production, la force, la délicatesse ou la justesse d’une inscription (apport) sur un support matériel – toile, carton, bois, papier… –, grâce à un geste esthétique qui est mouvement et conversion éidétique par transcription de propriétés d’une expérience sensible essentiellement sensori-motrice en modulations plastiques de l’image (Dondero & Fontanille 2012, p. 34). Le geste est lié, pour le moins, à une technique picturale et il met à contribution des matériaux tels que la toile, le châssis, l’huile, l’eau et les pigments, sans oublier les outils prolongeant la main : le pinceau, la brosse… Le support matériel va alors de pair avec le support formel, c’est-à-dire avec des « inscriptions, l’ensemble des règles topologiques d’orientation, de dimension, de proportion et de segmentation, notamment, qui vont contraindre et faire signifier les caractères investis » (Fontanille 2005, p. 186).

- Note de bas de page 3 :

-

À mettre en résonance / dissonance avec la manipulabilité de l’information par le traitement algorithmique : la fragmentation du contenu en unités potentiellement signifiantes et leur agrégation.

Considérons d’abord la textualisation, le « devenir un texte visuel » qui comporte des strates organisationnelles (micro–, méso– et macro–), des agencements internes, des (dé)linéarisations et des tabularisations, des moments de stabilisation et de déstabilisation au rythme du déploiement de forces sous-jacentes convergentes et divergentes (compositions, morphologies), des investissements figuratifs et thématiques. La rencontre esthétique d’une instance créatrice sensible et perceptivo-cognitive et d’une œuvre en devenir implique en réception une « exploration sensori-motrice » par ajustement avec un modus operandi (Dondero & Fontanille 2012, p. 34 ; Dondero 2006) et, plus largement, des manières d’interpréter l’œuvre (également au sens musical du terme), à travers la mise à nu de formants plastiques et figuratifs. D’une part, l’attention peut se porter sur les catégories topologiques (« rectilignes » ou « curvilignes »…) issues de la segmentation du texte visuel en parties discrètes3. Elle peut concerner les catégories chromatiques et éidétiques, la relationalité étant première (Greimas 1984). On peut poursuivre avec les travaux du Groupe µ (1992) et réfléchir aux texturèmes (éléments texturaux et répétition texturale), aux colorèmes (chromèmes sur la base de la dominance chromatique, de la saturation, de la luminance) et aux formèmes (position, dimension ou taille, orientation). Cela est bien connu. Tout comme le fait que l’« unité de signifiant » « encadrée dans la grille du signifié » est « reconnaissable […] comme la représentation partielle d’un objet du monde naturel » (Greimas 1984, p. 10).

La rencontre esthétique donne également lieu à la cofondation institutionnelle (attribution d’un mode d’existence), à partir d’un ensemble de potentialités inhérentes, d’un artiste et d’une œuvre d’art. On appellera œuvre d’art (par opposition à la forme esthétique) l’objet textuel promis à des régimes d’exposition et de circulation dans un milieu artistique.

- Note de bas de page 4 :

-

Cf. Migliore (2018).

Or, suivre à la trace les migrations du motif plastique, figuratif ou figural le long de généalogies d’œuvres, y associer des thématisations et des profils, dans le sillage de Panofsky et de Warburg, c’est mobiliser une attention « distribuée » (Schaeffer 2015, p. 76). Le « il y a art » réclame un « surinvestissement attentionnel », grâce à un « abaissement du seuil de sélectivité attentionnelle, c’est-à-dire une augmentation du nombre des traits et des interrelations entre traits pris en compte » (ibid., p. 91). Enfin, une telle attention admet une phase de flottement rendant disponible à l’imprévu et une approche de l’objet esthétique sensible à la Gestimmtheit, (une façon d’être « accordé ou non au réel », Schaeffer 2004). Elle est présupposée par la production d’effets de présence : par les échanges entre champs de présence, celui de l’œuvre et celui du spectateur (Parret 2016) ; la question « quand y a-t-il art ? » s’assortit de cette autre : « quand la sémiotique-objet fait-elle art, en impliquant vivement ? »4 .

- Note de bas de page 5 :

-

Cf. également Caliandro & Mengoni (2022).

Ces points connaissent des déclinaisons théoriques variées. Avec Nelson Goodman (1990 [1968], 1992 [1978], 1984), d’abord : si les symptômes de l’art sont liés à l’exemplification et à la complexité de la référence, ils le sont avant tout à la densité syntaxique et sémantique, à la saturation, qui trouvent à signifier pleinement au sein du régime autographique de l’œuvre d’art. La raréfaction des traits signifiants peut-elle, à son tour, entrer dans la définition de l’œuvre d’art ? Autrement, à travers la multiplication des possibles et la puissance créatrice du diagramme. Avec Hubert Damisch (1984 [1983]), ensuite, qui noue ensemble épaisseur du plan et tressage, avec des gestes matériels, des « fissures » et des « regards », avec un « système de connexions »5.

Geste de création, technique picturale, substance sensible, matériaux et matière informée de sens, supports matériel et formel, composition, formants plastique et figuratif, motifs et thématisations, attention distribuée, densité syntaxique et sémantique, épaisseur… telles sont quelques-unes des propriétés de l’œuvre d’art et du processus de création et de réception susceptibles de nous fournir des critères du « il y a art ». Mobiliser ces critères, sélectivement, en fonction des esthétiques, des mouvements artistiques et des approches privilégiées par le spectateur, c’est alors se donner les moyens de décider si oui ou non telle sémiotique-objet est de l’art.

- Note de bas de page 6 :

-

Voir, par exemple, Edwards (2002). Je remercie Maria Giulia Dondero de sa lecture attentive et, plus particulièrement, d’avoir attiré mon attention sur les travaux de cette anthropologue.

Pourtant, ces critères permettent-ils de rendre compte de l’œuvre d’art numérique ? Seraient-ils dépassés ? Que faut-il entendre par « esthétique du numérique » ? Notre hypothèse est que l’art contemporain, d’une certaine manière, annonce et prépare l’avènement de l’œuvre d’art numérique : (i) en détournant l’attention de la production d’objets esthétiques, (ii) en ciblant le geste en sa technicité et (iii) en privilégiant l’inscription dans le champ de l’art d’un objet quelconque (Lenain 2022) – nous verrons mieux en quoi les NFT amplifient ce mouvement. Quelles sont alors les déclinaisons possibles d’une esthétique du numérique ? Est-il judicieux de décrire une composition numérique, des chromatismes, des lignes… ? Si l’expression « material turn »6 témoigne à elle seule d’une rupture, de la bifurcation prise à une époque, poursuivra-t-on sur cette lancée, en plaidant pour la matérialité du computationnel et du digital et, plus particulièrement, pour la « texture » de l’œuvre d’art numérique ? Le geste technique pourra-t-il être qualifié de beau ? Y aura-t-il une esthétique computationnelle du quantitatif et du discret (Fazi 2019) ? Enfin, des pratiques de réception particulières feront-elles « patrimoine » à leur tour ?

Pour l’instant, notons que les critères de l’art traditionnels qui opposent le plus de résistance à une pure « application » et réclament un ajustement fin ont trait à (i) la mise en avant du qualitatif et de la continuité du sensible ; (ii) la matérialité de l’œuvre, face à l’hypothèse de l’immatérialité du numérique ; (iii) la technique picturale, quand la technologie exerce ses droits ; (iv) l’autographisation, que pourrait remettre en question la répétition et la reproduction allographique ; (v) les pratiques sociales et culturelles de patrimonialisation et de marché, face à une œuvre non pérenne (au niveau de sa manifestation). En revanche, si le numérique est associé à du virtuel, le critère relatif à la puissance créatrice du statut diagrammatique de l’œuvre pourrait-il voir sa force de validation accrue ?

Focalisant l’attention sur la capacité de la sémiotique-objet numérique et, en particulier, réticulaire à « faire art », cet article proposera une réflexion (i) sur le couple matérialité/immatérialité et sur un nouveau « matérialisme esthétique » lié à l’aptitude de l’œuvre d’art réticulaire à « construire un monde » ; (ii) sur la frontière entre l’art et la science, notamment au regard (iii) d’une possible « esthétique de la technologie » ; (iv) sur certaines pratiques de médiatisation et de patrimonialisation spécifiques, inspirées par des logiques marchandes qui à la fois perpétuent et subvertissent une tradition.

1. Du texte à la texture : vers un nouveau « matérialisme esthétique » ?

Dans le cas de la production numérique, en quoi les critères de l’art doivent-ils être adaptés, sinon modifiés ? Considérons une œuvre de Trevor Paglen, partiellement numérique :

Figure 1 : Trevor Paglen, CLOUD #135, Hough Lines

Photographie, impression par sublimation thermique, 48 × 65 in, 2019

Courtesy de l’artiste et Pace Gallery.

Figure 2 : Trevor Paglen, CLOUD #135 Hough Lines (détail), 2019

Agrandissement réalisé par nos soins

Choisissons d’abord les niveaux « technico-applicatif » (la manifestation formatée grâce à l’implémentation-manifestation (réalisation), par opposition au codage) et « sémio-rhétorique » (la pratique interactionnelle et interprétative proposée) (Crozat, Bachimont, Cailleau, Bouchardon & Gaillard 2011).

Paglen met en tension la prise photographique et la fabrication numérique d’un réseau : d’une part, la forme sculpturale mais aussi mouvante des nuages, plus ou moins vaporeuse ou massive, voire menaçante, et, d’autre part, un réseau obtenu grâce à des algorithmes de reconnaissance d’objets détournés de leur usage. Les entrecroisements de lignes fines font émerger des formes géométriques, des cercles, des patterns et des (ir)régularités, un espace grillagé avec des densifications, quand le tissu se resserre, et des négociations en direction de la périphérie, sans que les lignes se perdent et s’effilochent (dédensification). Bien que revêtant une apparence pacifiée, la composition photographique est soumise à des contrastes : non seulement à travers la différence entre les lignes fines, légères, et la masse compacte des nuages, mais encore en ce qu’elle permet le déploiement souterrain de forces convergentes et divergentes (composition morphologique). Elle va jusqu’à donner prise à des lignes plus vagabondes, presque déliées, qui « coupe[nt] transversalement le monde de point en point », même si l’impression dominante est celle d’un « assemblage intégré » (Ingold 2011-2013 p. 119). Des configurations se dessinent, semblables à des encorbellements sphériques, plus ou moins aplatis, des ellipses.

La rythmique propre à cette composition numérique présuppose des accentuations et des désaccentuations, des inégalités quantitatives et qualitatives et des différences de tempo, le serrage et la rugosité donnant lieu à des ralentissements du flux. Même si, en l’absence de lignes épaisses et visqueuses, l’ensemble réticulaire semble faire prévaloir une certaine fluidité. Les liquidités sont également fonction de la distribution moins de nœuds accumulant l’énergie (intensification) avant un relâchement et un déversement de l’énergie brusques que de nodules qui n’accrochent pas, toujours portés au-devant d’eux. Certes, les « lignes de fuite se rassemblent en se resserrant » (Ingold 2017, p. 280), mais elles activent aussi la dynamisation de l’image. La fluidification et la solidification sont soutenues par des effets lumineux, par des écarts de brillance, par des dégradés de couleurs (du blanc au bleu et au noir), des différences de teinte et de saturation du chromatisme, par des obscurcissements ou alourdissements (taches plus compactes tirant sur le noir) et des éclaircissements et allègements.

En quoi y a -t-il art ? Les tensions qui se nouent peuvent appeler des modes de résolution interprétative différents : une approche « autographisante », au sens où l’entend Goodman ([1968] 1990), c’est-à-dire sensible à la densité syntaxique et sémantique des nuages est concurrencée par une lecture allographisante du réseau, qui procède à une raréfaction des traits (dédensification) et à la mise à nu de l’ossature (partition) réticulaire. Ce geste de diagrammatisation révèle la puissance créatrice du réseau, qui se manifeste à travers l’engendrement de connexions inédites.

- Note de bas de page 7 :

-

Trevor Paglen, qui combine les sciences sociales avec le journalisme et l’art, s’intéresse aux conséquences sociétales des technologies d’intelligence artificielle (notamment, leur usage par les gouvernements à des fins de surveillance). Pour notre interprétation, cf. aussi Brayer & Zeitoun (2022).

Cependant, la première lecture se heurte immédiatement à une autre, produisant un feuilleté, voire un conflit interprétatifs qui peuvent augmenter l’intérêt de cette œuvre – y verra-t-on un critère de l’art supplémentaire ? En effet, d’autres tensions s’ajoutent, qui nous font accéder à une structure de type semi-symbolique : le réseau pourtant fin se superpose aux formes mouvantes des nuages, en les engonçant et en les enserrant à la manière d’un filet presque invisible qui capture le monde nettement perceptible. D’où des corrélations semi-symboliques entre oppositions, avec une « inversion » inattendue par rapport à la première lecture : légèreté : masse :: domination : dominé. Enfin, la réticularisation montre les limites de l’intelligence artificielle, car les phénomènes météorologiques lui résistent. Désormais, la rigidité réticulaire emprisonne face au libre déploiement des éléments naturels qui s’offrent à la vision humaine7. D’où cette autre corrélation : légèreté : masse :: impuissance de la machine : pouvoir de perception de l’homme.

- Note de bas de page 8 :

-

Nous ne discutons pas, ici, la pertinence d’une approche du numérique inspirée de Deleuze, qui a exprimé des réticences face à des techniques de formalisation discrétisantes.

Pourtant, une telle analyse du réseau serait-elle insensible à la capacité générative du rhizome, de l’assemblage, à la distribution d’intensités et de multiplicités, en accord, sous certaines conditions, avec le flux des informations géré par la machine8 ?

Comparons, d’abord, l’œuvre de Paglen avec des œuvres-réseaux non numériques, dont Indigo Web de Sharon Molloy.

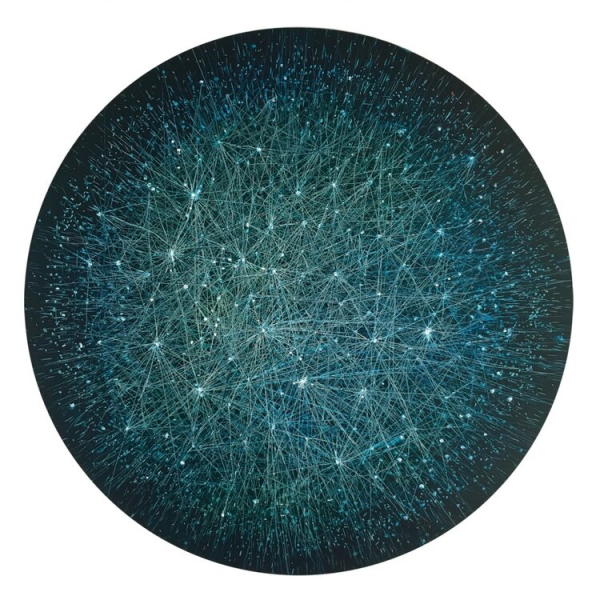

Figure 3 : Sharon Molloy, Indigo Web, #2

Huile sur panneau, 30,48 cm de diamètre

Courtesy de l’artiste

Dira-t-on que, dans les deux cas, le réseau-filet (d’après l’étymologie) peut être rapproché d’« organismes », d’« objets ou fragments d’objets qui existent pesamment dans son entourage, chacun en son lieu, et cependant sont parcourus et reliés en surface par un réseau de vecteurs, en épaisseur par un foisonnement de lignes de force … » (Merleau-Ponty 1966, p. 66) ? Dans les deux cas, le réseau donne à voir la multiplication des connexions, Molloy étant, quant à elle, sensible aux aspects positifs de cette relationalité généralisée.

- Note de bas de page 9 :

-

Parmi les critères de l’art traditionnels, celui de la texture est le plus à même de rendre attentif aux changements apportés par la « révolution numérique ».

De fait, la question de la texture9 permet d’opposer les deux œuvres le plus sûrement. Chez Molloy, une profondeur dans l’image résulte de la superposition de couches de couleurs, du grattage de la dernière couche humide avec une lame, pour révéler ce qui est masqué et créer des toiles et des réseaux avec des points, et enfin de l’application de glacis de couleurs transparentes. Plutôt que de nous étendre, ici, sur la délicate question de la texture dans la photographie – elle n’est dotée d’une vraie texture que dans le cas d’un tirage sur support irrégulier (Dondero 2023) –, commençons, prudemment, par nous interroger sur une possible tridimensionnalité des configurations réticulaires dans CLOUD #135, produite, cette fois-ci, par l’effet de tressage. L’important, c’est ce qu’une telle approche présuppose : la possibilité d’une texture « numérique ».

La question vaut surtout pour l’œuvre-réseau entièrement numérique. Imaginons donc une œuvre numérique sans la pixellisation qui produit une forme plastique (Beyaert-Geslin 2003), comme dans le glitch art. Il incombe au réseau et à l’effet de tressage d’autoriser une approche presque haptique – ou du moins son expérience « simulée » –, sensible à des effets de présence : d’avancement (projection en avant, vers l’observateur, comme si on pouvait toucher par l’œil) et de recul (retrait), dans l’espace de l’écran, d’(ir)régularités, de formes d’organisation et de désorganisation créant une profondeur. Le réseau rend en même temps attentif à sa fabrication.

S’en autorisera-t-on pour dire que l’image numérique est dotée d’une matérialité et d’une texture – précisément, ici, d’une texture proprement réticulaire, qui se prête à des effets de matérialité particuliers ? Que l’exploration active à l’aide du zooming, qui fait surgir des détails protubérants accédant au rang de singularités exemplaires, ne fait que renforcer ce phénomène ? Enfin, les effets produits ont des corollaires thymiques (effets d’envahissement ou de détachement).

La question de la matérialité et de la texture numériques est loin d’être réglée. En effet, de la production sémiosique non numérique au digital, la nature de la texture ne reste pas inchangée. Non point au sens strictement textualiste, courant en linguistique, quand sont visées les seules relations intratextuelles, voire intertextuelles, mais parce que la texture est dépendante de la collaboration d’un support, d’une manière et d’une matière (Groupe µ 1992, p. 203). Et les notions de matière ou de matérialité numériques et de support matériel doivent elles-mêmes être interrogées.

L’image est-elle toujours matérielle ? Dans quelle mesure cette matérialité est-elle associée à des saillances, des éléments en relief créant un effet de présence ? Rappelons-nous la mention Hough Lines. Cependant, dans le cas de la composition numérique, la pratique sémiotique liée à la « matière » ne la « finalise » pas « pour en faire un matériau » (Beyaert-Geslin 2008), c’est-à-dire un « pigment se présentant sous forme de poudre, un liquide ou une pâte selon qu’un liant est requis » (ibid.). Pas de texture proprement dite. Celle-ci cesserait-elle d’être un critère de l’art numérique ? Pourtant, le recours aux expressions « texture » ou encore « réflectance » est fréquent. Et peut-être les emplois ne sont-ils pas que d’ordre métaphorique.

- Note de bas de page 10 :

-

La matière constituée qui tend vers une forme d’expression devient substance (Bordron & Dondero 2023).

- Note de bas de page 11 :

-

À propos du texte verbal numérique, cf. Rossana de Angelis (2018) pour une stratification inspirée de Hjelmslev : (i) le niveau « physique », propre à la matière, (ii) le niveau socio-biologique qui accueille les pratiques de production et de réception de l’objet sémiotique, (iii) le niveau fondamental de la substance immédiate (du contenu ou de l’expression) (sélection de la forme manifestée).

En effet, considérons une « matérialité digitale » (Doueihi 2011), une « nouvelle » matérialité qui « renvoie à des phénomènes de l’ordre de l’immatériel qu’il faut observer non comme une disparition de la matière, mais comme un travail sur une matière “autre” » (Browaeys 2019, p. 13). La matérialité comme « processus » et « flux », qui correspond à des « connexions » (ibid.) – ce qui est le propre de l’œuvre-réseau. Ce qui fait aussi que la matière comme puissance en amont, avant la finalisation dans un matériau – finalisation ici suspendue, si l’on entend par « matériau » le pigment, la pâte… – doit être distinguée de la matière « informée » de sens, également culturellement. Si celle-ci est produite, traditionnellement, par une transformation du matériau en matière, elle fait fond, dans le cas de l’œuvre numérique, sur la matérialité « autre » : sur ce processus et ce flux qui invitent le spectateur à une expérience synesthésique (ou du moins soutenue par la suggestion d’une telle synesthésie). Défendons ce point : même si, selon certains, la matérialité est « déconnectée de la matière physique », cette dimension physique peut être argumentée – la matérialité autre est énergie, « électricité », flux de couleurs sur l’écran et force agissante ; elle rend possible la détermination de ce quelque chose qui est donné dans l’expérience10 ; elle finit par rendre « tangible » ce qui, a priori, ne l’est pas, cela en vertu d’un nouveau « matérialisme esthétique »11.

- Note de bas de page 12 :

-

Le document numérique est volontiers qualifié de virtuel ou d’immatériel, issu d’un processus de dématérialisation, c’est-à-dire considéré comme allégé de tout ce qui pèse et encombre, de tout ce qui freine l’accès à l’immédiateté, de tout ce qui ralentit la circulation et fige (Negroponte 1995).

- Note de bas de page 13 :

-

Cf. Crozat, Bachimont, Cailleau, Bouchardon & Gaillard (2011) au sujet (i) de l’objet idéal comme calculabilité, ii) l’existence matérielle à travers l’implémentation, (iii) une consistance pratique grâce à la manifestation perceptible et (iv) l’interaction au niveau sémio-rhétorique.

Parlons avec Damon Mayaffre (2007, p. 8) d’une herméneutique numérique matérielle : « […] la machine en effet ne saurait embrasser le texte autrement que par sa matière. […] l’ordinateur ne peut donner accès au sens d’un texte sans appréhender sa lettre ; il ne saurait aborder son esprit sans traiter (“saisir”, “implémenter”, “digitaliser”, “numériser”) sa matière ». La dématérialisation12 concernerait tout au plus le codage de l’information numérique par la machine ou le transfert vers une autre machine, l’affichage sur l’écran allant de pair, pour sa part, avec des moments d’« incarnation » du document (Caro Dambreville 2007, p. 46)13.

- Note de bas de page 14 :

-

Cf. Fontanille (2005, p. 191) à propos de deux modes d’existence, interne et externe, du support matériel et du support formel. D’une part, au « support matériel de l’inscription » (le fichier électronique), de « type électrique, physique, digital et imperceptible » (ibid., p. 189), correspond le support formel du codage informatique. D’autre part, le support matériel externe de l’écran, etc., se distingue du support formel de la « page écran ».

Sans doute la matérialité comme flux concerne-t-elle non seulement le niveau de l’implémentation/réalisation (affichage) de l’image numérique (écran, support matériel n), mais encore celui qui accueille le support matériel n-1 (le navigateur). On y ajoutera les niveaux correspondant aux supports matériels n-2 (programme compilateur) et n-3 (programme assembleur) (Moutat 2021, pp. 60-63) ? Sans doute faut-il distinguer des types de matérialité différents : ainsi, Fontanille (2005, p. 189) insiste sur l’absence de propriété commune au « support matériel de l’inscription » (le « fichier électronique ») et au texte apparaissant sur le support formel de la « page-écran » 14.

- Note de bas de page 15 :

-

Nous renvoyons librement à une conférence de Bachimont intitulée « Le schématisme comme suspens de l'action : quelques réflexions sur une genèse phénoménologique et pragmatique du sens » (Séminaire International de Sémiotique à Paris, 24 mai 2023).

- Note de bas de page 16 :

-

On peut parler de virtualités également dans un autre sens : l’œuvre d’art est virtuelle tant qu’elle n’est pas agie (expérimentée, interprétée) par le spectateur-co-énonciateur.

Il apparaît ainsi que la texture numérique est indissociable d’un support matériel n (à distinguer de la matérialité dont il vient d’être question), c’est-à-dire d’un dispositif de stockage (disque dur, clé USB…) et d’affichage pourvu d’un certain format. Retenons donc les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes... Ces supports et, plus particulièrement, les écrans – dispositifs énonciatifs, cadres opérant des cadrages, interfaces de médiation – contribuent-ils à faire signifier le texte-texture-matière affiché ? Et donc aussi permettent-ils de rendre compte du « quand celui-ci fait art » ? La question est difficile. Si, selon Bachimont (2023), le schéma numérique n’est pas dépendant du support dans lequel il est modélisé, si la schématisation s’affranchit de la machine en tant que telle et de son milieu associé, en dépit du fait que l’exécution est fonction de critères matériels15, nous argumentons la signifiance du support matériel et formel au niveau de l’affichage. L’écran donne accès à des informations « immatérielles » ; il est à la fois destiné à devenir de plus en plus invisible, quelles qu’en soient les formes variables, et à jouer un rôle de limite. Cela en composant la page-écran, en reformatant le texte affiché et en créant en tant qu’interface l’illusion d’une tridimensionnalité ; il est à la fois objet de regard et dispositif de capture de celui-ci, déterminant des modes de (re)présentation et des pratiques de « lecture » spécifiques (par exemple : la fragmentation du texte impose une exploration par scrolling, etc.), souvent interactives (par exemple : zoomer dans un espace « agi »). Du point de vue sémiotique, l’affichage de la composition de Trevor Paglen sur un smartphone infléchit la construction du sens ; il intervient sur la réalisation des virtualités16. Aussi, au gré des formes que revêtent le support matériel et l’écran, des variantes défilent-elles, sans véritable version princeps. Il est possible de les ressaisir paradigmatiquement, selon le principe de la variation intrinsèque. Cette variation au niveau de l’affichage traduit d’une certaine manière la variation inhérente aux opérations de manipulation par les algorithmes.

- Note de bas de page 17 :

-

Cette position peut être nuancée ; cf. Bachimont (2022).

Ne perdons pas de vue les différences considérables entre la toile tendue sur un châssis, le papier, le bois ou le carton et ces supports matériels. Si la permanence, la résistance, la flexibilité, la consistance et le poids (Zinna 2016, p. 351) peuvent les caractériser physiquement, l’affichage n’est toujours que provisoire, dans l’instant, menacé par la soustraction du texte visuel au dispositif et par sa virtualisation. L’affichage sur la page-écran implique des substitutions ; un texte en relaye un autre. Contre toute coprésence. Enfin, ce que l’écran donne à voir, c’est d’abord une immédiateté et un aplatissement de toute stratification historique des espaces, la suspension de la constitution de l’image en trace ou en vestige, le calcul et la génération en partie mécanique ainsi que la mise à disposition et en réseau instantanée niant le temps17. S’agirait-il là de facteurs entravant le faire art des productions sémiosiques ou, du moins, exigeant un remaniement des critères ?

En revanche, la prise en compte du support matériel n, du type de médiation par l’interface écranique (en plus de la connexion internet, de la prise, de la source d’alimentation de l’ordinateur…) et de la trace issue du traçage caractériserait-elle la réception de l’œuvre d’art numérique ? Au contraire de la production numérique scientifique ? L’idée est séduisante. Creusons-la, en nous demandant comment distinguer la composition numérique artistique et une représentation réticulaire servant des desseins scientifiques.

2. L’art et la science : l’image et ses potentialités d’action

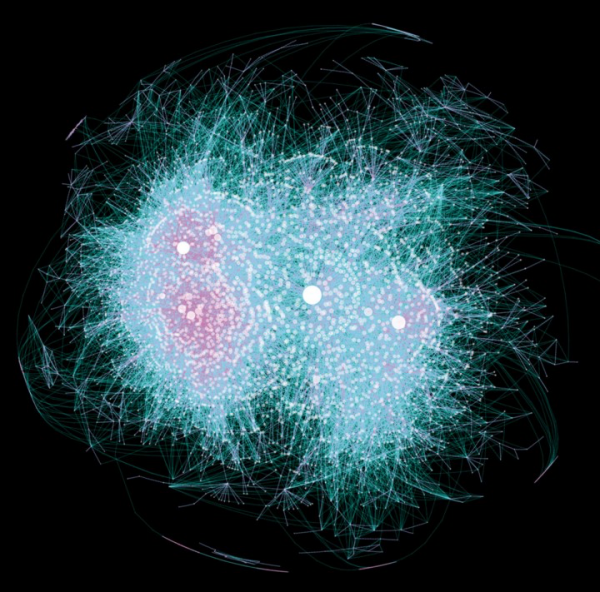

Soit donc The Hyperbolic Blogosphere de Matthew Hurst, 2007, qui, à partir de données collectées pendant six semaines, rend visibles les parties les plus actives et les mieux interconnectées de la blogosphère :

Figure 4 : Matthew Hurst, The Hyperbolic Blogosphere, 2007

La lecture esthétisante semble d’emblée discréditée, car non appropriée. La représentation de Matthew Hurst se rapprocherait-elle davantage de l’électrocardiogramme que du dessin du Mont Fujiyama de Hokusai que Nelson Goodman (1968) met en regard ? Plus que jamais, le réseau numérique réclame une non-pertinentisation de certains traits signifiants, une « restriction expresse et étroite » comme pour l’électrocardiogramme (Goodman ibid., p. 273), au détriment de « l’épaisseur de la ligne, sa couleur et son intensité, la grandeur absolue du diagramme ». Précisément, la diagrammatisation située entre le régime de l’autographie et celui du notationnel allographique, ou, mieux, installant une gradualité au sein même de l’autographique comme système de sens (Dondero 2021), ne sauve pas la mise. L’esthétisation de l’image s’y joue, encore et toujours, grâce, en particulier, à des vides, des creux, du vague où se loge en partie le potentiel inhérent. Selon Deleuze (2004 [1986], p. 51), il n’y a pas de « diagramme qui ne comporte, à côté des points qu’il connecte, des points relativement libres ou déliés, points de créativité, de mutation, de résistance ».

- Note de bas de page 18 :

-

Si esthétisation il y a, elle sert l’efficacité de la représentation.

Or, en l’occurrence, ce qui doit être évalué, c’est l’exactitude, la précision, la complétude de la représentation réticulaire, c’est-à-dire sa conformité avec les données collectées préexistantes et sa vi-lisibilité18. La partition, avancera-t-on, doit être respectée ; l’interprétation (également au sens musical du terme) doit être « correcte », grâce à un affichage « parlant ». Seule l’allographisation du réseau permet-elle de montrer qu’il donne des instructions pour une extraction et une vérification des données a posteriori ? Sans doute. Sans que l’on puisse complètement faire abstraction de la puissance créatrice inhérente au diagramme : la représentation réticulaire à visées scientifiques peut également faire découvrir des connexions inédites, non prévues. Parce qu’elle donne prise à une certaine dose de hasard et d’aléatoire. Nous y reviendrons.

Que nous apprend cette oscillation entre régimes de sens, artistique et scientifique ? Le fait que la qualité, voire le statut institutionnel attribués et le rattachement à un domaine sont largement fonction du regard adopté, en accord avec les usages et les pratiques interprétatives appelés par l’image. Parlera-t-on d’« affordance » de l’image, qui sélectionne ses domaines de rattachement ? L’image scientifique réclame un certain type de regard, qui doit être en adéquation avec ses potentialités d’action. Ce ne sont pas celles de l’œuvre d’art. L’image de Matthew Hurst tolère une approche esthétisante, tout en la déclarant inappropriée.

En revanche, la composition de Paglen et le réseau de Hurst présupposent tous les deux le recours à des programmes informatiques. Ce qui les distingue sûrement de l’œuvre d’art non numérique et du geste de création à sa base. Le réseau scientifique attire notre attention non seulement sur le qualitatif, mais encore sur le quantitatif et le discret computationnels, que la seule lecture esthétisante de l’œuvre produite aurait tendance à occulter. La voie est ouverte pour un type d’esthétisation différent : celui du geste technique.

3. Vers une esthétisation du geste technique ?

Partons du geste de création de l’œuvre non numérique. Le régime autographique prévoit la prise en considération du processus de création et de ses circonstances ; des « actions de détermination et de transformation qui permettent à la matière, et aux matériaux, de s’exprimer, d’extraire d’eux-mêmes ce qu’ils peuvent devenir » (Bordron & Dondero 2023). Elles sont médiées par la main et par l’œil ou encore par le pied, et par les outils prothétiques qui les prolongent, en fonction des esthétiques, des techniques picturales et des artistes. Le geste peut alors être considéré, selon des pondérations à déterminer dans chaque cas, comme processuel, provisoire, incarné et interstitiel, instaurateur et parfois collaboratif (Colas-Blaise 2023).

Risquons alors l’hypothèse que l’art numérique détourne le regard de la production de l’objet esthétisé. Le geste cesse d’y être subordonné ; il vaut par et pour lui-même. L’acte peut devenir œuvre-même, comme dans le cas de la performance, au détriment du geste artistique tel que peut le concevoir Alberti, quand il trace d’abord sur la surface pour ensuite peindre un quadrilatère.

- Note de bas de page 19 :

-

Cf. la thèse de doctorat Herméneutique matérielle et Artéfacture : des machines qui pensent aux machines qui donnent à penser. Critique du formalisme en intelligence artificielle, 24 mai 1996.

Considérons donc cette évolution en notant qu’à l’évidence, le geste technique qui a recours à la machine ne satisfait aux critères mentionnés supra que très imparfaitement. Certes, il n’est pas privé de toute forme de matérialité. Bachimont (1996)19 plaide pour une herméneutique matérielle, considérant que (i) l’informatique est une science de la nature – « le calcul doit être considéré comme un objet “naturel”, c’est-à-dire comme un objet “matériel” au sens où il appartient à ce que produit la nature » – et que (ii) « toute connaissance repose sur la médiation d’une inscription matérielle ». D’où la problématique de l’« artéfacture » :

si le calcul est un objet matériel, on peut le considérer comme un support matériel dynamique d’inscription et donc on peut considérer les artefacts informatiques comme des supports dynamiques matériels d’inscription pour étudier la constitution des connaissances qu’ils autorisent (ibid.).

Les connaissances comme flux de pensées se voient ainsi conférer, par la matérialité de l’artefact, une « permanence » et la possibilité d’une pérennisation. L’inscription est à la fois « transcendantale », car non seulement conséquence, mais encore « condition préalable à l’expérience et à l’émergence de la connaissance », et « empirique », dans la mesure où elle est « constituée par notre expérience matérielle et concrète » (Bachimont 2010). D’où l’importance, aussi, du dispositif de l’écriture.

Faudrait-il donc, malgré tout, argumenter un rapprochement entre le geste de création non numérique et le geste technique ? On peut mettre en résonance symbole mathématique et symbole esthétique, à condition d’admettre que la notation peut faire ressentir un sens : « il y a une adhérence du sens à la notation, comme pour l’œuvre d’art » (ibid.).

Pourtant, un tel rapprochement ne va pas de soi. Processuel, le geste technique peut l’être. Provisoire, la représentation réticulaire de Hurst le sera, les data évoluant dans le temps. Cependant, si expérience il y a, l’image numérique affichée n’est pas de l’ordre de l’empreinte (Fontanille 2011), qui permet de retrouver, au moment de l’interprétation, l’expérience du modus operandi, une expérience incarnée. L’ajustement fin de deux expériences sensibles médiées, par exemple, par des rythmiques impliquant des accentuations et un tempo lent ou rapide, en vertu du codage lui-même, fait d’abord l’objet d’un questionnement ; dans le meilleur des cas, il doit être négocié avec soin, avec ses désynchronisations possibles. Il en va ainsi, plus particulièrement, de l’ajustement de la programmation et du type d’exploration de l’image affichée qui attire l’attention sur des forces, sur une morphologie, voire sur une forme, sur une texture produisant des impressions « tactiles ». Une analyse « technico-sémantique » est nécessaire : elle rend compte du format de l’image affichée, de la représentation matricielle ou des formats JPEG et PNG, du format RGB pour les couleurs… ; elle s’interroge sur les algorithmes de compression (sans pertes ou avec pertes) utilisés.

Mais poussons aussi loin que possible l’hypothèse de la non-neutralisation de l’aspect technique pour l’œuvre d’art numérique. Dans ce cas, il ne s’agit plus de dire seulement que la « déproduction » (détournement de la production d’un objet esthétique) dans l’art contemporain s’accompagne d’une désincarnation de l’acte technique artistique, au profit de l’intention comme forme (Perrier 2011). Nous visons le codage comme forme d’agir, en l’appréhendant comme une construction logico-mathématique matérielle qui n’exclut pas l’expérimentation.

Tirant des enseignements de la machine de Turing, Fabien Ferri (2020) établit une équivalence entre le calcul arithmétique nécessitant du papier et un crayon et l’exécution d’un algorithme, c’est-à-dire d’un calcul automatisé grâce à l’ordinateur. Sans doute parce que le symbolisme des systèmes formels automatiques doit beaucoup à la langue naturelle. Est-il adéquat de dire que la machine « mime » un comportement en partie naturel, d’un point de vue anthropologique ? Telle serait alors la relation permettant de rapprocher le geste de création défini supra et le geste de codage informatique. Pour Ferri, le numérique n’introduit aucune rupture : ce qui frappe plutôt, écrit-il, c’est une grande continuité avec l’écriture alphabétique, et le glissement sans heurts majeurs de la raison graphique à la raison computationnelle.

- Note de bas de page 20 :

-

On notera l’existence de programmes basés sur les nœuds et les flux à côté de celle de programmes opérant avec des couches successives. Cf. le deep learning et la blcokchain. Les médias génératifs utilisent des réseaux de neurones artificiels interconnectés entraînés sur des bases de données soit spécifiques soit très larges. D’une certaine manière, les NFT d’Abosch donnent à voir ces processus réflexivement (cf. infra).

Peut-on s’en satisfaire ? Nous venons d’argumenter que l’art contemporain et l’art numérique à sa suite opèrent un déplacement de l’attention sur le geste qui n’est plus un geste esthétique au sens traditionnel du terme. Ensuite, parler de continuité, serait-ce militer pour le « tout information » – au détriment du sensible, de l’affectif ? – qui cautionne l’appréhension du cerveau humain comme une machine de Turing ou encore la nature comme une machine informationnelle ? Qui permet à l’ingénierie des connaissances de construire des systèmes à base de connaissances et de placer le calcul au fondement de la formation de nouvelles connaissances ? Le calcul peut en tout cas être considéré comme « dynamique » (ibid.), avec une dimension à la fois puissancielle et sensible. Et cette dynamique serait le propre également du support matériel opératoire intervenant dans l’affichage de l’image numérique. Plus particulièrement, dans notre cas, le réseau qui se superpose aux formes mouvantes des nuages peut donner à voir la traduction par l’image (réénonciation) de caractéristiques de l’architecture mise en place par la technologie computationnelle et de la dynamique enclenchée20. Réflexivement ou ostensivement. Comme si CLOUD #135 rappelait, d’une certaine manière, la boucle comme instrument de contrôle du flux au niveau du langage de programmation de la machine. Comme si les nœuds et les liens renvoyaient à ce qui règle le tempo des computations et, plus précisément, aux liens ana-et cataphoriques dans les programmes écrits dans une perspective fonctionnelle (Valle & Mazzei 2017). Comme si les couches réticulaires, hésitant entre abstraction et concrétude, faisaient écho, à leur façon aux couches de l’image numérique et, in fine, à la différence entre niveaux d’opérations réalisées par le processeur (ibid.) : (i) codage de l’opération sous forme binaire (discrétisation), (ii) langage d’assemblage introduisant une forme de représentation linguistique et (iii) construction d’abstractions supplémentaires, avec des instructions de contrôle du flux et des constructions linguistiques. Enfin, dans le cas de la lecture allographisante de l’image affichée, la raréfaction des traits signifiants va de pair avec un effort d’abstraction, à l’instar de l’abstraction inhérente à la matière numérique.

- Note de bas de page 21 :

-

Selon Manovich & Arielli (2023), la simulation (de sources de lumière, etc.) appartient à l’étape du modèle 3D CG, alors que l’intelligence artificielle générative utilise des data pour prédire des images.

Sur ces bases, envisagera-t-on un degré d’esthétisation de la technique, à partir de l’abstraction (Fazi 2019), grâce à elle, ou en la compensant ? La beauté du computationnel peut être inhérente ; celle de l’analyse des données (usage des formes sédimentées de la praxis énonciative) peut se manifester par la génération, grâce à l’Intelligence Artificielle, d’artefacts. Le portrait selon Rembrandt (réénonciation par translation ; Colas-Blaise 2023) obtenu, en 2016, par un algorithme deep-learning qui a été entraîné à apprendre le style du peintre à travers 346 peintures se hisserait-il au rang d’objet artistique ? Ce ne serait qu’au mépris du critère de l’art que constitue l’originalité (aux XIXe et XXe siècles), au-delà de la reproduction d’un style et d’un modèle génériques, parfaitement reconnaissables et imitables, susceptibles par là-même d’être traduits dans des tâches computationnelles. L’absence d’originalité est due à l’absence d’origine, la machine imitant au lieu d’être à l’origine de l’invention d’un nouveau style. Cela pose en tout cas la question de l’importance, au niveau de l’esthétisation/artistisation, de la reconnaissance et de la valorisation des règles et des contraintes, des patterns. Cette reconnaissance est éminemment accessible à la perception par la machine. En même temps, les médias génératifs n’excluent ni la déviation ni l’imprévu (Manovich & Arielli 2023). Sommes-nous dans la prédiction21 de changements culturels, quand une « génération d’objets » automatisée impose ses propres critères (à partir de l’étude algorithmique préalable d’une praxis expérientielle et évaluatrice), donnant lieu à la « génération de sujets », voire de « jugements artificiels » (Manovich & Arielli 2023) ?

- Note de bas de page 22 :

-

Cependant, cf. Fazi (2019) au sujet d’une « narration » technoculturelle différente, qui n’associe pas l’esthétique à la perfection algorithmique, mais, au contraire, au côté rationnel, formel et fonctionnel du système.

On se rend compte, en tout cas, qu’en-deçà ou au-delà de la production d’un « Rembrandt » inédit, esthétisable et artistisable sous certaines conditions, c’est le processus de la fabrication (à distinguer de l’acte de production d’un objet esthétique) qui nous intéresse au premier chef. Ainsi, ce que nous avons en vue, c’est la beauté, l’élégance de programmes informatiques, d’algorithmes …, en vertu des esthétiques convoquées, à l’image de la démonstration, de l’équation ou du diagramme. On peut argumenter l’idée de rhétoriques ou de styles de la programmation (Valle & Mazzei 2017). Ou encore celle de la justesse des instructions à donner à la machine (par exemple pour la technique picturale : « peinture à l’huile », etc. (Bordron & Dondero 2023)), d’interventions sur l’image-interface (extraction, classification, augmentation du contraste chromatique, etc. (Reyes 2015)). La non-utilité et la non-fonctionnalité de la machine, sa non-efficacité ne constitueraient pas un critère décisif d’accession au rang d’objet d’art, comme avec Jean Tinguely. Il s’agirait plutôt de plaider pour l’hybridation du technique et de l’esthétique, dans le sillage de Simondon22, sans réduire la technique à un « métaoutil » (Foster 2010) entrant, par exemple, dans la restauration des œuvres d’art.

- Note de bas de page 23 :

-

Cf. Lallemand (2020, p. 66) : ce mouvement met l’accent sur l’utilisation d’instruments de fabrication numérique ; il réclame une culture du partage et de la collaboration et recourt à des formats fichiers ouverts, à des modèles tels que l’open source, l’open hardware, les makerspaces (ateliers de fabrication numérique ouverts au public) où, plus spécifiquement, se développe l’activité des fablabs (marque déposée par le MIT, « tiers-lieu numérique », un lieu intermédiaire entre la maison et le lieu de travail, consacré, par exemple, au télétravail et au coworking). Voir McCullough (1996) pour une conception numérique mettant en œuvre des régimes de sensibilité.

Les instruments scientifiques instaurent alors un dialogue transdisciplinaire. Se dessine de plus en plus nettement le rôle des techniques de l’art. À condition de dépasser l’ancienne opposition entre technè et epistémè. À condition d’envisager éventuellement des « imaginaires techniques », fussent-ils distincts des « imaginaires scientifiques ». C’est raviver un débat qui continue à faire rage, nourri par toute une tradition qui se prononce pour ou contre l’articulation de l’esthétique et de la technique – par exemple avec Kant et avec Hegel –, des arts et des beaux-arts, notamment au XVIIIe siècle. Ainsi, la notion même de Beaux-Arts renvoie à une création artistique allégée du poids de la technique et de la matérialité de la production dans les ateliers. S’y opposerait la popularisation de la stature de l’artiste-artisan. Sur ces bases, verrait-on émerger, de nos jours, le rôle de l’artiste-artisan-informaticien ? Il se constituerait autour de la notion du faire, du making, indissociable d’une matérialité, de l’« artisanat numérique », souvent associé au « mouvement maker » remontant à la création du magazine américain Make en 200523.

Une de ses caractéristiques est l’adoption d’un regard en surplomb, méta-, qui statue sur toutes les étapes du processus – un tel regard étant, par ailleurs, étroitement associé au jugement esthétique. Un dernier aspect en découle, qui a son importance : l’évaluation des modes de gestion de l’aléatoire et du hasard. Ainsi, il s’agit de se demander en quoi, dans une collection (Bordron & Dondero 2023) et en vertu d’un ensemble de possibles, les contraintes statistiques sont confrontées à certaines « libertés » de la machine. Sans doute l’aléatoire n’est-il jamais ramené au degré zéro, même sous l’effet des sciences et des techniques. Mais aussi, et à l’inverse, le vrai aléatoire numérique n’existerait pas : toute séquence de chiffres présenterait des « motifs » (détermination des chiffres proposés), quels que soient les algorithmes. Il n’y aurait que du pseudo-aléatoire, plus ou moins affirmé, en fonction de la « graine », plus ou moins statique, plus ou moins forte, qui fera la différence, en informatique, entre un jeu de lancer de dés et les calculs devant garantir la réussite du décollage d’une navette (Borderie 2006).

Détenons-nous un critère de l’art supplémentaire ? Le haut degré d’aléatoire et la capacité à provoquer des événements imprévisibles, voire le désordre, peuvent être crédités d’une valeur supérieure, du moins en vertu de certaines esthétiques – on se souvient, en littérature, de l’épistémè faisant le lien entre l’imprévu, l’accident et la créativité. En témoignent, entre autres, les tirages au sort dans des bases de données. Ou encore, des clips de drones avec caméra dont l’humain a perdu le contrôle, alors que le signal perdure. La programmation de l’aléatoire serait tenue de produire des énoncés acceptables, syntaxiquement et sémantiquement. Turing lui-même aurait, dès 1945, imaginé la production, par la machine, d’énoncés reproduisant le modèle des « cadavres exquis » surréalistes (Clément 2011). Un aléatoire qui peut non seulement être revendiqué, mais proprement exhibé. Ainsi, par Jean-Pierre Balpe dans Cent un poèmes du poète aveugle (1999), qui va jusqu’à afficher à l’écran des éléments du code informatique (Clément ibid.). Un aléatoire, enfin, que l’on peut penser en termes d’indétermination deleuzienne, c’est-à-dire de virtuel, mais aussi en relation avec l’abstraction formelle et une indétermination ou indécidabilité quantitative inhérente au logos, qui est générative au-delà de tout couplage avec l’expérience vécue, au-delà de toute translation du quantitatif dans du qualitatif. D’où la possibilité d’une « esthétique de la procédure numérique per se » (Fazi 2019).

Répétition, pattern et rupture, ordre et désordre, imprévu et prévisibilité, génération… : retenons ici que leur détection en réception peut entrer dans le « jugement esthétique ». Encore faut-il que la série, la séquence, mais aussi la bifurcation, l’interruption brusque, la déviation, le retour en arrière, l’exploration dans tous les sens…, hautement signifiants, fassent l’objet d’une attention particulière : distribuée et redistribuée, à l’affût de l’événement.

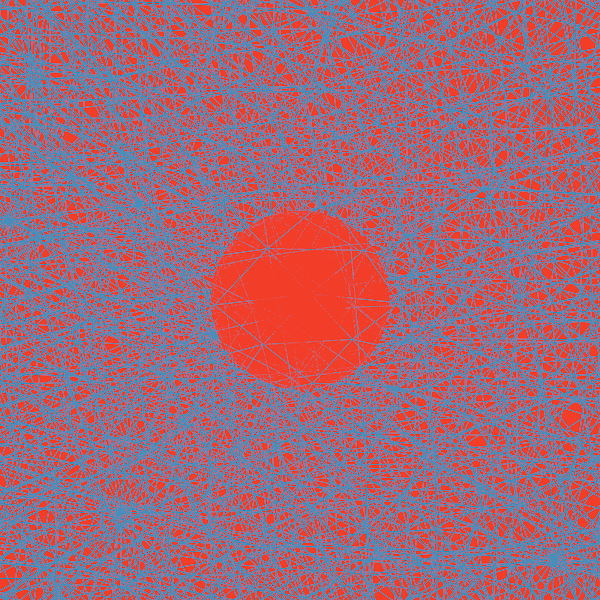

Sans doute, malgré le caractère fortement centré et la présence de régularités et de patterns, le « jeu » du hasard entre-t-il au titre d’une des variables dans la conception/réception « esthétisante » du NFT appartenant à la série Sun Signals réalisée par le crypto-artiste conceptuel Kevin Abosch :

Figure 5 : Kevin Abosch, Sun Signals, #0834, 2021

Courtesy de l’artiste.

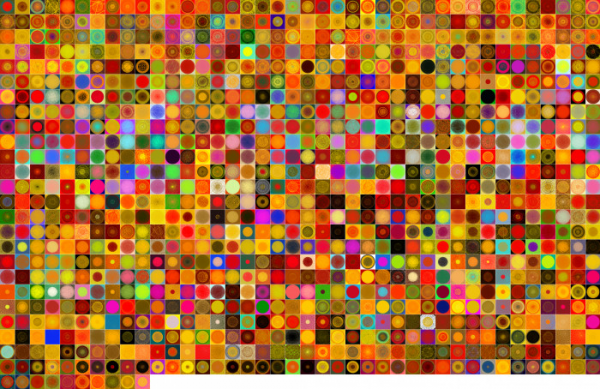

On peut considérer également l’ensemble composé de 1010 œuvres :

Figure 6 : Kevin Abosch, Sun Signals, 2021

Toute séquentialisation stricte, telle œuvre prenant appui sur son cotexte gauche pour projeter son cotexte droit, est mise en déroute. Toutes les collocations et entrées en relation ana-cataphoriques réglées sur le principe de la similarité/dissimilarité sont déjouées, au profit de la prolifération des combinaisons, jamais totalement prévisibles. Mais, au fond, une telle exploration rend-elle totalement justice à ces œuvres numériques ? Non, dans la mesure où il s’agit de NFT, l’essentiel est ailleurs : dans les pratiques de réception qui bousculent les habitudes générées par la fréquentation de tableaux numériques non NFT. La grille de prévisibilité dont Cloud #135 pouvait confirmer l’utilité est dépassée. Comment ? Nous creuserons cette question dans la quatrième partie.

4. Les NFT, quels défis ?

Kevin Abosch cherche à rendre compte, dans une perspective écologique sensible au changement climatique, des cycles solaires et du rayonnement sur Terre. Cela grâce à des algorithmes de type deep learning et de cryptage (ou chiffrage de documents par le biais d’algorithmes, dans le but de réduire la vulnérabilité informatique des données), grâce à la blockchain, ce mode de stockage et de transmission de données à l’aide de blocs interreliés, qui doit prévenir toute modification, et grâce à la peinture. Le réseau ou « nœud » de stockage joue un rôle particulièrement important, la blockchain ayant la particularité de renvoyer une transaction, présente sous la forme d’un bloc de données chiffrées, à des ordinateurs dans le monde entier. Chaque nœud accueille une copie de la base de données qui comprend l’historique des transactions. L’accès est généralisé. Dans notre cas, les signaux solaires sont générés « hors réseau » à l'aide de serveurs informatiques alimentés par l’énergie solaire. Enfin, les images et métadonnées sont stockées sur le Permaweb d’Arweave, dans le cadre d’un projet plus vaste, « 1111 », conçu sur la base d’une organisation autonome décentralisée (DAO) et d’un projet de satellite « vert », « 1111 KOSMOS ». Les œuvres d’art sont « larguées dans l’espace », avant d’être captées sur terre.

- Note de bas de page 24 :

-

Serait-il plus avantageux de parler de délégation de tâches à un centre a-modal ou à une prothèse ? La question ne sera pas creusée dans les limites de cet article.

La génération d’œuvres d’art (des méthodes IA pour la synthèse de médias visuels (Manovich & Arielli 2023)) grâce au deep learning met une nouvelle fois les critères de l’art à rude épreuve. Cela en raison, déjà, d’une multiplication et d’une différenciation des instances d’énonciation : (i) l’artiste sujet d’énonciation qui intervient en amont, écrivant des algorithmes, peaufinant un réseau de neurones existant pour réduire les bruits et les biais et entraînant la machine ; (ii) la machine énonciateur délégué prenant une partie du contrôle. Accède-t-elle au statut de surénonciateur collectif, quand elle s’auto-entraîne en dégageant des régularités d’un réservoir de formations signifiantes existantes (praxis énonciative), pour mieux les imiter, voire pour faire des prédictions ? L’artiste serait relégué au rang de sous-énonciateur dépossédé d’une partie de son initiative ; (iii) une prolifération d’instances démultipliées plus ou moins anonymes et collectives, qui agissent souterrainement (« ça », absence de personne) ; le rapport de sur- et de sous-énonciation est dépassé ; (iv) l’artiste qui garde la main en aval, par exemple en validant les images et en relançant le processus de fabrication jusqu’à l’obtention du résultat optimal ; la coénonciation consensuelle ou dissensuelle sanctionnerait-elle la collaboration homme-machine ou serait-ce supposer, encore, une improbable égalité de statut entre des instances sujet ?24 ; (v) l’énonciataire happé, dans le cas des NFT, par des transactions.

En effet, qu’implique la présence du NFT dans le monde de l’art ? Depuis l’invention des certificats de propriété en blockchain en 2014, la présence de cet actif crytopgraphique sur une blockchain constitue un équivalent digital du certificat d’authenticité pour un objet unique, hautement distinctif et identifiable, rare et non échangeable. Au-delà de l’exactitude notionnelle, la visualisation sous une forme définitive – alors que, normalement, les productions numériques sont sujettes à variation, notamment en fonction des pratiques d’exploration active, voire créatrice, engagées par l’internaute – noue un rapport avec le propriétaire qui rappelle l’achat et la mise en valeur d’une œuvre « physique ». L’œuvre d’art destinée à être attribuée à un propriétaire-collectionneur est créditée d’une valeur marchande. Ceci grâce au métavers (ou métaverse), cet espace de rencontre entre le monde physique et le monde virtuel où des utilisateurs peuvent interagir, se mouvoir, etc. On avancera que les NFT, contrairement à d’autres productions numériques répétables, reproductibles, allographiques avant leur affichage-réalisation dans certaines conditions, miment – détournent ? – le processus de l’autographisation.

Le dispositif de transactions et de stockage mis en place serait-il calqué, mutatis mutandis, sur les processus d’attribution d’une valeur marchande par cercles concentriques – des pairs aux experts, aux marchands et collectionneurs, au grand public… –, surtout depuis l’époque moderne où la singularité est érigée en critère suprême (Heinich 2016) ? Tout serait là, dans le comme si – comme s’il s’agissait d’une œuvre « physique ».

L’originalité des NFT réside également dans une manière particulière de conservation et de stockage. Le propriétaire-collectionneur se voit attribuer un portefeuille cryptographique comprenant les clés qui permettent d'accéder aux actifs numériques. Seule une phrase d’« amorçage » unique ou phrase de « récupération » donne accès au portefeuille. L’accès limité (souvent avec pré-inscription) doit donc être négocié et l’affichage, limité dans le temps, n’est pas immédiat (les modalités de l’affichage se distinguent des modalités de production). Est-ce le prix à payer pour une œuvre numérique « unique », non substituable, non modifiable, qui invite au regard réflexif, voire à la restauration de circonstances de production/attribution/affichage « historiques » ? À cela s’ajoute que le NFT, fonctionnant sur le mode de l’expérience ludique, du gaming, et permettant l’admission dans une espèce de club, « NFT only », favorise la constitution de communautés : de nouvelles formes de socialité auxquelles sont attachées les valeurs de l’exclusivité, de l’unicité et de la uniqueness, contre un modèle sociétal qui serait caractérisé par la surabondance et guetté par la désémantisation. Non sans un paradoxe apparent, s’y ajoutent les valeurs de la collectivisation (à la base aussi de l’action de collectionner les NFT – le quantitatif se substituerait-il au qualitatif ?) et de la collaboration.

- Note de bas de page 25 :

-

On peut parler d’artification (Heinich et Schapiro (dirs) 2012) en visant la transformation du non-art en art.

Pour nous, la question essentielle est celle-ci : les pratiques de réception particulières suffisent-elles pour hisser le NFT au rang d’œuvre d’art, comme automatiquement, en contournant les autres critères que nous avons mis en place, ou du moins en les déclarant secondaires ? Si oui, l’artistisation est plus que jamais découplée de l’esthétisation. Ce qui est validé et évalué positivement, c’est d’abord une manière originale d’artistiser (de faire circuler, de stocker, d’archiver)25, c’est la forme de vie qui la sous-tend, plutôt que le résultat affiché. Ce qui permet d’établir un lien avec l’art contemporain qui met en avant la « construction de stratégies d’adresse » (inscription dans le champ de l’art) (Lenain 2022). Dans ce contexte, il est remarquable que toutes les classifications génériques, toutes les distinctions entre les arts, « mineurs » ou non, soient jetées par-dessus bord : les NFT peuvent en effet comprendre des images, des photos, des vidéos, des fichiers audio, des bandes dessinées. Également des articles de sport et des cartes à collectionner, ou encore des jeux.

- Note de bas de page 26 :

-

Ainsi, dans le cas du type « texte », les éléments binaires sont considérés comme des caractères.

En partie, il s’agit là d’une spécificité de toute sémiotique-objet numérique : une ressource numérique ne prescrit pas, du moins pas totalement, la différenciation générique qui a lieu au niveau de l’implémentation-manifestation, ni les pratiques interprétatives adéquates. Le formatage numérique entraîne, avant la matérialisation-affichage (implémentation réalisante) sur un support (par exemple optique), une mécanisation/manipulation largement indifférenciante. Même si des choix de format26 influent d’entrée sur la manipulation de la ressource (sémantisation liminaire).

Cependant, si le phénomène « NFT » est fondamentalement transgressif, c’est parce qu’il englobe des réalisations diverses, appartenant à différents domaines, en éprouvant la frontière entre le technique, l’artistique et le ludique.

Conclusion

- Note de bas de page 27 :

-

Il serait sans doute intéressant de réévaluer les pratiques numériques de virtualisation, voire d’invisibilisation momentanée, l’oscillation entre présence et absence, à la lumière de la spiritualité.

Dans le cas des NFT, la valeur « intrinsèque », qui est censée, traditionnellement, fournir les critères de l’art les plus sûrs, pèserait-elle moins que les aléas du marché ? L’élément décisif, serait-ce la « mise à prix » ? Scandaleusement, car en rupture totale avec le monde de l’art qui tend à jeter le discrédit sur le régime du marché (Heinich 2016). Semblent reléguées au second plan les valeurs de significativité et de spiritualité27, ainsi que de virtuosité autre que technique. Que devient la valeur de l’attachement, à distinguer de la propriété ? En revanche, les valeurs d’authenticité, de rareté, mais aussi de jeu paraissent compenser ce qui pourrait être jugé comme une obédience sans limites aux logiques financières.

De fait, nous voilà face à une logique inédite, qu’il faut évaluer pour elle-même. Peut-être les transactions financières décentralisées, mais aussi les modes inédits de stockage et de consultation font-ils patrimoine à leur tour. Le geste est proprement subversif, puisqu’il s’agit de se plier à certaines traditions pour mieux les bousculer, les « révolutionner ». Spectaculaire, aussi – « flambeur », dans une certaine mesure, un peu à l’instar du geste machinique d’auto-destruction d’une version de la Fille au ballon de Bansky, dont la cote s’est envolée. C’est en cela que les gestes impliqués par les NFT (de la production à la diffusion, à la vente, etc.) peuvent être qualifiés de beaux, en plus ou à la place du résultat produit.

Le NFT est un cas extrême. Il n’est pas exclu, ailleurs, de tabler sur la collaboration de l’artistique et de l’esthétique. Il incombe alors au regard d’être sensible à une composition et une topographie, à des lignes, des morphologies et des formes, à des couleurs, à une « texture » et à une « matérialité » numériques, c’est-à-dire « autres », spécifiques. C’est ce regard, guidé aussi par la situation sémiotique, par une intentionnalité et un environnement culturel, sociétal…, qui peut faire la différence entre l’artistique/esthétique et le scientifique. En même temps, ce que la fréquentation du numérique nous apprend, c’est que ce regard ne suffit pas pour créditer l’œuvre d’un coefficient d’esthéticité et d’artisticité. Continuera-t-on à parler de rencontre esthétique ou ce critère tend-il à faiblir ? Il n’y a de rencontre artistique que si la machine est capable d’assumer les fonctions du sujet non seulement cognitif – selon Wittgenstein, la machine ne « pense » pas –, mais encore sensible et percevant, doté d’une intentionnalité ; que si est instauré un dialogue avec l’observateur/coénonciateur humain. S’en tenir à ce seul critère, ce serait, avant tout, constater la faillite de la machine à l’heure actuelle. Ce serait méconnaître l’intérêt des productions sémiosiques faites sous le contrôle de l’intelligence artificielle (au sens large). Ajoutons, pour le moins, le critère de la technique et de la programmation, efficace et/ou belle.

- Note de bas de page 28 :

-

La non-contextualisation est souvent considérée comme un critère distinguant l’œuvre d’art numérique de l’œuvre d’art non numérique.

Enfin, saisir l’originalité de l’œuvre d’art que nous appelons « numérique » dans un sens large, c’est-à-dire qui est issue du codage binaire 0 et 1 ou du deep learning, réclame la sortie du régime de la simulation et du renvoi incessant à un « modèle » et à une « origine » humaine (l’artiste) – la sortie du règne du « comme si ». Sans doute faut-il dépasser le stade de la comparaison incessante des capacités de production de la machine avec celles de l’humain. Faisons prévaloir la différenciation interne à l’œuvre numérique, agissante au sein du réseau comme moteur de la variation, qui favorise les connexions multiples, instaure des patterns, mais aussi se joue de toute prévisibilité et de toute pérennisation (même si les NFT sont supposés revêtir une apparence immuable). Les critères qui s’imposent présupposent un processus de production et de réception sensible à la beauté du geste technique. Celui-ci doit mettre en avant, de manière plus ou moins autonome ((auto)entraînement), « créatrice » (notamment à travers la gestion de l’aléatoire, qui mène à des découvertes), non seulement les propriétés formelles d’une composition, mais (i) sa capacité à intéresser, à produire un impact socio-culturel et économique (agency ; de la confirmation d’une attente à la création d’un événement) ; cela parce que c’est de l’ordre du non-humain, voire au-delà de l’opposition « humain vs non-humain » ; (ii) l’aptitude à stocker l’historique des manipulations et transactions (dimension spatio-temporelle)28 ; (iii) la variabilité de la composition, programmée et aléatoire, codée et affichée, que le réseau scientifique, pour sa part, est prompt à dénoncer ; (iv) sa vulnérabilité, aussi : ce qui est affiché, c’est d’abord une possibilité, une variante parmi d’autres variantes. Sur le fond d’une générativité par hybridation qui convoque des structures et des patterns particulièrement fréquents (stéréotypisation, généricité), tout en faisant écho à l’espace de possibles au niveau du modèle computationnel.