Qu'est-ce que la sémiotique ?

Une introduction à l’usage des non-initiés courageux

Per Aage BRANDT

Case Western Reserve University

En fonction de la vision personnelle que nous nous faisons, comme chercheur, de ce que pourrait faire et, par suite, de ce que pourrait ou devrait être notre discipline, nous allons esquisser un certain nombre de concepts fondamentaux, oser quelques postulats, expliquer quelques problèmes, et peut-être, au mieux, inciter le lecteur à participer au développement futur de la sémiotique.

Index

Mots-clés : diagramme, discours, énonciation, langage, langue, narrativité, sens, signe, texte, trope

Auteurs cités : Émile BENVENISTE, Algirdas J. GREIMAS, Louis HJELMSLEV, Ferdinand de SAUSSURE

Le sens : Quid est ?

La sémiotique, comme nous l'entendons, est une manière de pratiquer les sciences de l'homme, un ensemble de concepts et de références qui depuis l'aube du XXe siècle marque les études littéraires, linguistiques, anthropologiques, philosophiques et esthétiques, et qui tend à traiter ces disciplines comme des parties d'un tout offrant, malgré leurs différences, une certaine cohérence à la fois méthodologique et ontologique.

- Note de bas de page 1 :

-

Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, La Haye, Martinus Nijhoff, 1936. Voir P. Aa. Brandt, The World, Seen From Within. Three Essays on Metaphysics and Meaning, Research Gate (Language and Semiotic Studies, vol. 2, 1), 2016.

Ontologiquement parlant, il s'agit d'étudier le sens et ses manifestations dans la communication, c'est-à-dire à travers les multiples registres de signes qui existent dans les cultures. La réalité du sens est liée à celle de l'esprit humain, au langage et aux autres moyens de communication qui connectent les esprits et font que les êtres humains partagent des idées et des émotions, des interprétations de la vie et des projets d'action dans la vie. L'ontologie du sens coïncide avec celle du monde vécu (Lebenswelt, life world, « monde de la vie »1), que la phénoménologie a dégagée du monde purement physique. Le sens est un phénomène vécu et intersubjectif, un contenu mental potentiellement ou réellement partagé.

Méthodologiquement parlant, il s'agit de prendre en compte que l'objet d'étude constitue une unité faite de formes signifiantes et des contenus qu'elles signifient, sur le fond de la disposition sémantique générale de l'esprit (mind) et des conditions spécifiques imposées par un savoir et un contexte partagés. La modélisation de ces unités signifiantes et sémantiques est au centre des activités analytiques de la sémiotique.

1. Le signe (1)

- Note de bas de page 2 :

-

La structure de l'énonciation est analysée ci-dessous, section 4.

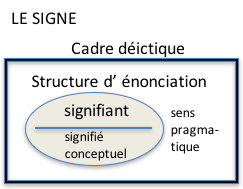

Par signe nous entendons un acte ou un artefact effectué par un agent (être humain ou animal) s'adressant à d'autres agents dans le but de leur montrer, dire ou signifier quelque chose. Cet article, par exemple, est un signe. Tout signe est par conséquent déictique. Il contient une composante énonciative, c'est-à-dire qu'il annonce — qu'il pointe — par son expression, ou signifiant, au nom de quelque instance, vers un contenu qui fait sens dans un contexte partagé2. Ce contenu peut être configuré de beaucoup de manières. La configuration du contenu est même l'un des défis majeurs de l'analyse sémiotique.

Figure 1.

Dans le langage, au sens linguistique, c'est la phrase qui est le signe minimal, et non pas le mot, parce qu'elle comporte toujours une forme d'énonciation, étant un énoncé (utterance) minimal. A l'intérieur de la phrase, les syntagmes, les mots et leurs composantes, les racines et les morphèmes, sont des proto-signes qui doivent s'intégrer dans une syntaxe phrastique pour faire sens comme parties de phrase ; or, ces proto-signes sont déjà des porteurs de sens, car leurs expressions, leurs signifiants, phonétiques ou graphiques, ont des contenus conceptuels auxquels ils sont liés par convention, c'est-à-dire comme des symboles. Dans la parole, les mots peuvent d'ailleurs être remplacés par des gestes ou des signes iconiques. Nous ne finissons pas toujours nos phrases parlées, et nous confions alors le reste au mouvement significatif...

- Note de bas de page 3 :

-

Une définition des proto-signes diagrammatiques sera donnée plus bas, section 5.

- Note de bas de page 4 :

-

Cours de linguistique générale (1915), Paris, Payot, 1962.

On voit souvent ces expressions (ou proto-signes) symboliques, iconiques ou diagrammatiques3 apparaître isolément, affichés ici et là dans la vie sociale, tels les panneaux de circulation, par exemple. Dans ces cas, ce sont les supports, les poteaux, et leurs localisations physiques, qui fonctionnent comme des cadres déictiques et comme des instances d'énonciation, et qui les transforment par là en signes autonomes. Dans la tradition sémiotique, on affirme souvent que les mots sont les signes élémentaires du langage, comme l'a dit le linguiste Ferdinand de Saussure4 ; mais en réalité, ce ne sont que des proto-signes, sauf s'ils sont utilisés isolément sur un support déictique — tel le nombre d’étoiles sur le képi du général (de brigade : deux, de division : trois, etc.) ou, autre exemple, comme les signes sur les portes de toilettes (hommes / femmes).

Pour résumer : un signe est une expression déictique, plus ou moins complexe, et comporte donc une instance d'énonciation qui véhicule un proto-signe, qui à son tour peut être iconique, symbolique, diagrammatique ou une combinaison de ces trois types de proto-signes. Un signe enchâsse par ailleurs souvent d'autres signes. Il comprend alors plusieurs niveaux d'énonciation.

2. Le texte

- Note de bas de page 5 :

-

Voir A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.

Le texte est un signe composé de phrases. Comme chaque phrase configure sa propre énonciation, les instances énonciatives d'un enchaînement de phrases doivent être intégrées et unifiées pour former une énonciation trans-phrastique, une sorte de voix continue qui porte le texte et lui confère son caractère d'unité. C'est cette intégration énonciative qui force le contenu des phrases successives du texte à s'unifier dans ce que le sémanticien et sémioticien A.J. Greimas appelait une isotopie, c'est-à-dire une thématique portée par une continuité spatio-temporelle représentée qui permet au texte de se référer à quelque chose de spatio-temporellement continu dans le monde imaginaire ou réel5. La voix et l'isotopie sont des propriétés parallèles d'égale importance dans ce qui constitue un texte. Si tous deux changent en même temps quelque part, on dira que le texte se clive en deux. L'identité du texte relève de son double continu, comme voix et comme isotopie, avec certaines variations non simultanées de l'une comme de l'autre.

- Note de bas de page 6 :

-

On peut définir le signe esthétique par son effet de singularité. Si, comme dans le jeu de mot, un contenu singulier résulte du fait d'être signifié d'une manière singulière, de sorte que le signe signifie qu'il signifie ce qu'il signifie du fait d'être ce signe même — si l'œuvre arrive à créer cette double singularité et cette auto-référence à l'échelle de l'œuvre entière — alors il s'agit d'une œuvre d'art.

Un texte a donc un contenu trans-phrastique. C'est le sens du texte, et il s'étend du début du texte jusqu'à sa fin ; car un texte est un objet spatio-temporel muni d'un début et d'une fin. En littérature, ce principe est crucial : on ne peut jamais savoir ce qu'un texte littéraire « veut dire », ou plutôt ce qu'il accomplit, avant d'en avoir fini la lecture. Cette finitude du texte, avec sa double cohérence, énonciative (voix) et sémantique (isotopie), fait la force du texte littéraire, car c'est par là que l'œuvre écrite rejoint les œuvres d'art en général : par le fait d'offrir des propriétés formelles immanentes fondées sur le cadre déictique qui les séparent du monde environnant immédiat, et donc d'offrir au lecteur une vue sur un monde alternatif. Ce fait nous permet en outre d'approfondir l'étude de ce que les formes signifiantes et les structures du contenu peuvent arriver à accomplir en se renvoyant les unes aux autres6, en poésie et dans les récits ou les drames, voire à travers le champ des activités artistiques tout entier, et au-delà : dans l'esprit humain. La beauté est ainsi un effet sémiotique.

3. Le discours

Tout texte s'inscrit à son tour dans un discours qui, lui, n'est pas une entité pourvue d'un début et d'une fin mais constitue un milieu langagier qui détermine un certain nombre de propriétés des textes qu'il subsume ou englobe, et qu'il rend possibles. Il en détermine par exemple le genre, le style, et la place dans la rhétorique et la pragmatique sociale — ce dont il peut et doit parler et ce qu'il peut et doit taire. Les discours sont donc des entités plus abstraites que les textes, mais on parvient malgré cela à en distinguer un certain nombre sur le plan institutionnel du social : tels les discours religieux, juridique, médical, scientifique, historique, idéologique, politique, économique, philosophique, anecdotique, érotique, voire amoureux, etc. Il n'y a pas de liste exhaustive des discours. La sémiotique du discours s'efforce surtout de développer des analyses critiques visant les principes d'autorité ou de vérité dont se réclame chaque sorte de discours.

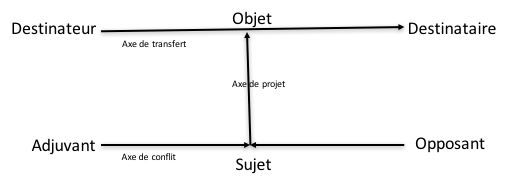

Ce qu'on peut ou doit dire, ou taire, dans un discours, est réglé par un plan, un « diagramme » sous-jacent aux énoncés de ses textes. Il s'agit généralement d'un schéma actantiel portant sur un projet qui consiste, si nous suivons le sémanticien structural français A.J. Greimas, à transférer un objet de valeur d'une origine (d'un « destinateur ») à une destination (à un « destinataire »). La première caractéristique, ou la plus générale d’un tel schéma est d’appeler le sujet à s'y engager, dans une dynamique qui oppose ses adversaires et ses adjuvants. On peut aisément imaginer ce que cela signifiera si le projet est religieux. Si les discours s'opposent dans un même champ, c'est que la direction de l'objet peut être inversé, et que les adversaires et les adjuvants peuvent changer de place. Il y a sans doute d'autres manières d'analyser ces schémas, qui sont essentiels dans la pensée normative. L'autorité normative est pourtant toujours impliquée dans la désignation de l'objet de valeur.

- Note de bas de page 7 :

-

Schéma extrait de A. J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 180. Exemple d’investissement sémantique : Dieu (Destinateur) envoie un message (Objet) à l'humanité (Destinataire). Le prophète (Sujet) transmet ce message par sa rhétorique (Adjuvant), malgré le ricanement des mécréants (Opposants).

Figure 2. Le schéma actantiel7.

- Note de bas de page 8 :

-

Dans le récit, comme dans tout objet narratif, il s'agit de comprendre ce que vivent les personnages (actants), c'est-à-dire leur propre compréhension, et celle du narrateur implicite.

L'autorité normative impliquée, mais implicite, peut être argumentative (épistémique), descriptive (empirique) ou narrative (herméneutique)8 ; son critère est alors respectivement la vérité, l'exactitude, la compréhension situationnelle et empathique.

- Note de bas de page 9 :

-

Ainsi, pour l'argumentativité, l'Opposant peut être la contradiction et l'obscurantisme. Pour la descriptivité, l'Opposant peut inclure l'erreur d'observation, de calcul ou de méthode. Et pour la narrativité, l'Opposant peut être la défaillance du texte ou l'incohérence de la voix du narrateur. La dynamique de l'axe de conflit est toujours significative. D'ailleurs, le discours théorique se donne souvent lui-même comme Destinateur : « la Philosophie / la Science / l'Histoire nous apprend que... ».

Au niveau des discours théoriques, on peut situer et distinguer les formes de savoir et de pensée : la philosophie, la science et l'histoire. Ce sont trois formes de connaissance qu’on peut considérer comme complémentaires. Les trois principes fondamentaux d'organisation discursive du sens, à savoir l'argumentativité, la descriptivité, la narrativité, dominent respectivement ces formes9. Ainsi l'argumentativité domine l'organisation du discours philosophique, la descriptivité celles des sciences, et la narrativité le discours de l'histoire. Dans les discours moins théoriques, les trois principes forment des mélanges complexes et plus ou moins stables.

4. L'énonciation

Revenons au signe, qui comporte toujours une instance d'énonciation, puisqu'il est déictique.

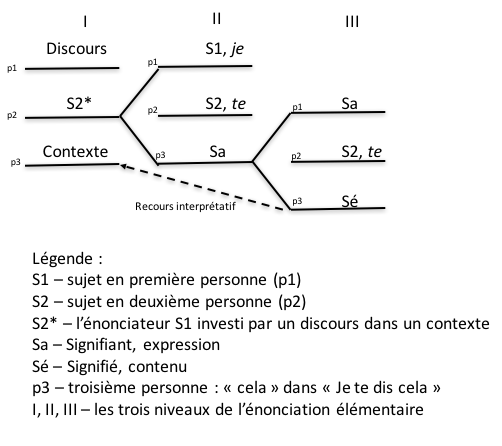

Un sujet, qui est attentif à quelque chose, devient également attentif à la présence d'un autre sujet, dont il veut alors attirer l'attention sur la même chose, par le moyen d'un geste, à savoir le signe, un signifiant pointant vers la chose comme son référent. Le destinataire du geste, l'énonciataire, cherche à voir chez l'énonciateur pourquoi ou en quoi celui-ci appelle son attention vers cette chose ; entre le geste (de la main) et l'attitude (ou la mimique) de l'énonciateur, il y a alors, pour l'énonciataire, un rapport significatif : l'objet désigné reçoit un premier prédicat intentionnel (un sourire, une grimace...), un signifié. Or un signifié n'a de sens que s'il s'oppose à un autre signifié, comme une figure sur un fond ; l'énonciataire va donc chercher derrière l'énonciateur ce qui lui fait signifier la chose ainsi et pas autrement, et dans ce contexte particulier, ce qui peut justifier son geste et son signifié. On ne signifie pas l'évident ; on signifie le remarquable, le non-trivial qui s'oppose à l´évident, présenté comme insuffisant ou faux. Énoncer est un acte passionnel. On signifie au nom de la vérité, au sens large, une vérité qu’on veut défendre, si elle est attaquée, ou simplement donner à voir, si elle est cachée, ou encore interroger, si elle se dérobe. Or, comme nous l'avons noté, l'énonciateur porte son attention dans deux directions, vers la chose et vers son destinataire, et ce clivage inévitable a une conséquence importante : il y aura dans le signifié un aspect conceptuel, visant la chose, et un aspect pragmatique, visant l'énonciataire. Une signification conceptuelle et un sens pragmatique, si l'on veut.

- Note de bas de page 10 :

-

C'est Émile Benveniste, dans « La nature des pronoms » et l'ensemble des parties de son chapitre « L'homme dans la langue » (in Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard 1966), qui inspire cette analyse de l'énonciation. Le diagramme a été développé dans les années 1970 et est bien connu dans la sémiotique danoise (Copenhague, Aarhus).

Expliquons la structure. P1, la première personne, est celle qui montre P3, la chose en troisième personne, à P2, la deuxième personne. Je te montre ceci. Si ceci est un signifiant, alors ceci à son tour te montre cela, un contenu. La série P1–P2–P3 peut donc enchâsser cette autre série P1–P2–P3. La structure des personnes est récursive. Elle enchâsse une autre série dans la troisième personne, ou bien dans la deuxième personne : moi qui parle, j'ai reçu mon droit à la parole d'une instance P1 qui me (P2) l'a donné avec son contexte (P3). Le je qui parle a déjà été institué en énonciateur en tant qu'énonciataire (2) d'une instance discursive préalable, présupposée. C'est ainsi que tout énonciataire peut devenir énonciateur, et que tout énonciateur est d'abord l'énonciataire de quelqu'un. Ce principe est universel et sous-tend tout dialogue10. Nous invitons le lecteur à prendre le temps de le repenser et de bien lire le diagramme qui le résume.

Figure 3. La structure de l'énonciation.

5. Le signe (2)

Nous disions que le proto-signe d'un signe est iconique, symbolique ou diagrammatique. Ces termes indiquent des variantes dans le proto-signe qui correspondent à ce que nous venons de voir : le rapport entre le plan du signifiant et le plan du signifié établit une corrélation iconique, symbolique ou diagrammatique.

Si elle est iconique, nous avons une image, une simulation ; toute ou presque toute variation locale dans le plan signifiant produit une variation dans le plan du signifié, c'est-à-dire que tout ou presque tout dans l'expression signifie. On dit en ce sens que la variation est maximalement critique.

En revanche, si la corrélation est symbolique, la plupart des variations locales dans le plan du signifiant sont insignifiantes, et seules les variations locales sur les lignes tracées sur leur fond vide produisent des variations dans le plan du signifié, le plus souvent des différences entre un sens et une absence de sens. La variation est minimalement critique. Le rapport symbolique est codé, ce qui veut dire que seulement quelques rares figures prédéfinies sont signifiantes.

Les signes à dominance iconique appellent à partager un imaginaire. Leurs contenus sont présentés dans un espace à l'échelle du vécu. Ce sont des signes « par similarité ». En revanche, les signes à dominance symbolique sont généralement des instructions ; c'est le cas des écritures, langagières, musicales, mathématiques ou autres. Les symboles nous appellent à effectuer des opérations mentales ou instrumentales.

- Note de bas de page 11 :

-

Tout diagramme est un proto-signe dont le plan d'expression contient des lignes, des points, et des marqueurs alphanumériques, et dont le plan de contenu constitue une topologie au sens mathématique mais le plus souvent sans métrique mathématique (voir nos propres diagrammes dans l'article présent). Le fait curieux est que ces lignes et ces points peuvent signifier des flèches, des lignes de division, des barrières, des contours, des contenants (containers), etc. et que ces « diagraphes » peuvent changer de signification à l'intérieur même d'un diagramme. On peut dire qu'il n'y a donc pas de forme d'expression, et qu'il ne s'agit même pas d'une écriture ! Sur la grammatologie historique et contemporaine, voir I. Klock-Fontanille, « Repenser l'écriture. Pour une grammatologie intégrationnelle », Actes Sémiotiques, 119, 2016. Il faudra développer une véritable diagrammatologie pour saisir ce phénomène curieux et profondément négligé dans la littérature sémiotique. Voir U. Cronquist et P. Aa. Brandt, « Diagrams and Mental Figuration. A Semio-cognitive Analysis », Semiotica (à paraître).

Les proto-signes diagrammatiques sont un peu plus difficiles à saisir. Ce sont des corrélations entre le plan du signifiant et le plan du signifié qui sont presque aussi minimalement critiques que celles du proto-signe symbolique, alors qu'elles ne sont pas codées et par conséquent souvent catégorisées comme iconiques. Ce ne sont pas des écritures, mais on peut les considérer comme des dessins représentant des « architectures de pensée ». Donnons un exemple. Si quelqu'un dit, en argumentant : « D'un côté, ceci, del'autre, cela... », ces deux « côtés » sont alors des orientations dans un espace topologique qui n'a pas de visibilité autre que celle du geste éventuel de l'énonciateur. De même, quand nous parlons des « plans » de l'expression et du contenu du signe, nous suggérons une architecture, ou plutôt une topologie invisible, abstraite, mentale, qui caractérise la schématisation, dans la pensée, d'un sens composé. En effet, la pensée opère essentiellement grâce à ces diagrammes mentaux et schématiques. Ils peuvent rester intérieurs ou s'exprimer par le langage, les gestes, les diagrammes graphiques, le dessin géométrique, les modèles en trois dimensions, ou autrement. En pédagogie, ces dessins diagrammatiques remplissent régulièrement les tableaux noirs ou blancs de nos salles de classe. C'est essentiellement par ces diagrammes à la fois mentaux et communicatifs que nous arrivons à exprimer notre pensée et à nous faire comprendre par autrui. On peut même stipuler que les diagrammes constituent dans l'évolution sémiotique de notre espèce les premières formes expressives. Elles n'ont pas à être enseignées et apprises, parce qu'elles ne sont pas codées. Elles utilisent simplement les topologies par lesquelles nous pensons. Elles sont alors à l'origine de l'abstraction, dans la pensée humaine.11

L'esprit humain peut très bien distinguer et séparer l'image dans le miroir de la scène devant le miroir ; on peut dire que dans cet exemple, il y a iconicité, mais pas de signe ; les reflets et les ombres ne sont pas des signes, car ils n'ont pas et n'expriment pas d'instance d'énonciation. Il n'y a pas d'énonciateur. La même chose vaut pour la manière dont nous pouvons compter en utilisant nos doigts : nous symbolisons les nombres pour nous-mêmes en nous servant de notre corps. Ce sont là des phénomènes cognitifs, comparables au fait de voir du feu ou de la fumée et de penser qu'il y a un incendie — il y a biplanarité (deux plans), mais toujours pas de signe, seulement de la pensée.

On peut stipuler qu'après les diagrammes, ce sont les icônes mentales et les symboles corporels qui ont été extériorisés et qui sont devenus des signes iconiques fabriqués (des images peintes, des portraits, etc.) et des signes symboliques conventionnels, c'est-à-dire codés et partagés. L'extérioration les inscrit alors dans des structures d'énonciation qu'ils n'avaient pas antérieurement.

Les formes diagrammatiques sont devenues des intuitions géométriques ou mathématiques et parfois des mots de relation, des morphèmes, dans les langues ; ainsi des prépositions, des conjonctions et de beaucoup d'adverbes (mots relevant des classes fermées). Ces formes réapparaissent au niveau des textes et des discours, à savoir sous forme d'architectures narratives, descriptives ou argumentatives. On peut dire qu'avec les formations iconiques, nous imaginons, qu'avec les formations symboliques nous programmons, et qu'avec les formes diagrammatiques, nous pensons. La sémiotique a évidemment pour tâche d'analyser le sens dans son déploiement communicatif et dans toutes ces dimensions.

On voit souvent, notamment dans les textes, des mélanges entre langage verbal, dessins iconiques, formules symboliques et diagrammes. Les bandes dessinées en sont des exemples élémentaires, mais dans les textes scientifiques, ces compositions inter-sémiotiques deviennent particulièrement fréquentes ; plus un texte « pense », plus il contient de diagrammes, implicites ou explicites.

6. Narrativité

Quand on représente sémiotiquement les actes des êtres humains ou de quelques êtres semblables, on enchaîne des phrases narrativement. Si l'enchaînement possède la finitude du texte, on produit un récit. Le récit est l'unité minimale de la narrativité. En revanche, si l'enchaînement reste ouvert, le produit relève plutôt du discours historique ou mythique.

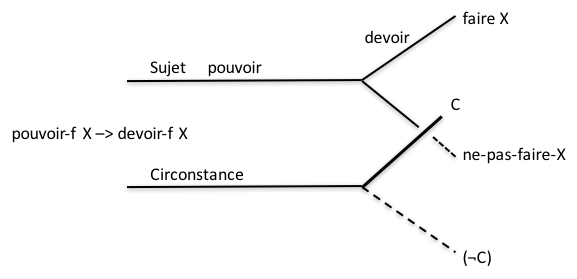

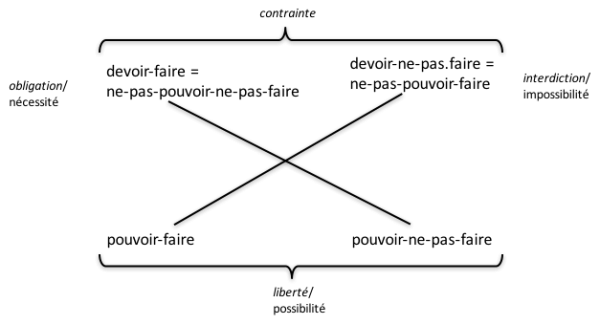

Les événements qui affectent un sujet, dans un récit ou ailleurs, le font toujours de manière modale. La liberté d'un sujet consiste à avoir le choix entre certains actes, c'est-à-dire à pouvoir-faire-ou-ne-pas-faire X. L'événement peut affecter le sujet en éliminant le pouvoir-faire ou le pouvoir-ne-pas-faire. Il peut inversement ouvrir des possibilités, comme on dit. Or, le Pouvoir, en tant que puissance, c'est la possession, par un sujet, de moyens d'affecter, comme le ferait un événement, un autre sujet.

Le diagramme du pouvoir-faire-ou-ne-pas-faire-X (possibilité) affecté par une circonstance est une bifurcation dont un bras est coupé, par exemple celui du ne-pas-faire-X, ce qui réduit le sujet à devoir-faire-X (contrainte, obligation). Voici ce diagramme :

Figure 4. Une circonstance réduit un pouvoir-faire du sujet en un devoir-faire.

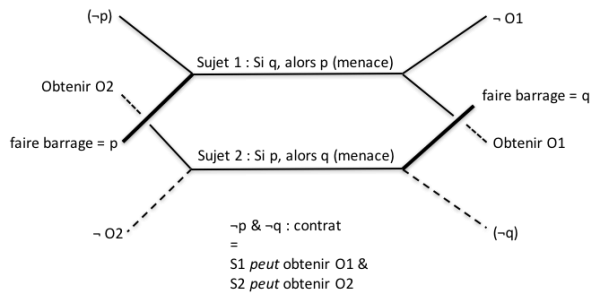

L'intervention de C consiste à faire obstacle à la possibilité pour le sujet de ne pas faire X, ce qui le réduit à faire X, puisque l'option alternative a disparu. Si la circonstance est l'acte d'un autre sujet, ce dernier exerce donc un certain Pouvoir sur le sujet. Dans les deux cas, c'est un événement narratif. Cependant, il est plus intéressant de regarder le jeu du Pouvoir entre deux sujets. S'ils sont capables d'exercer un Pouvoir l'un sur l'autre et par là, de se bloquer respectivement l'accès aux objets, on aura une situation de menace mutuelle et donc de contrat (supra, Figure 2).

Figure 5. Menaces mutuelles et contrat possible.

On voit que le Pouvoir respectif repose sur la possibilité de se nuire en se bloquant (par p et q) mutuellement l'accès à un objet de valeur. La dynamique du blocage, du fait de faire obstacle à un chemin vers un but, constitue le principe négatif du fonctionnement du contrat, qui s'établit entre sujets de Pouvoir égal ou comparable, par –p et –q. Si S2 est plus fort que S1, ce dernier ne peut pas empêcher q par un p efficace, et il sera l'« esclave » du « maître » S2, en termes hégéliens. S1 doit alors faire ce que S2 lui demande, c'est-à-dire –O1, renoncer à obtenir O1. Dans la légende de saint Georges, c'est là le rapport qui s'établit, d'abord entre le dragon et le roi, et ensuite entre saint Georges et le roi ; celui-ci doit accepter de christianiser son peuple, sinon il va de nouveau devoir supporter les exigences insupportables du « maître » dragon. Dans la vie politique, ce genre de rapports de pression se retrouve à tous les niveaux. C'est donc un diagramme que tout le monde comprend intuitivement, ou apprend à connaître.

Dans la nouvelle de Maupassant appelée Deux amis, le sujet duel (Morissot et Sauvage) souffre du siège de Paris, circonstance qui le coupe de son objet de valeur, la pêche. Il transgresse et doit maintenant souffrir la punition militaire. Il ne se plaint pas, car il sait que si on (S1) commet q, on va subir p — en l’occurrence : si on est pêcheur, on est défini comme étant espion, et on doit mourir. Tout est clair, c'est la guerre. Cette narration comporte quatre instances successives, à savoir :

1 : souffrance, 2 : transgression, 3 : punition, 4 : clarification.

Dans le cas de saint Georges, on aurait :

1 : souffrance du roi, 2 : transgression (lutte entre la princesse, st G. et le dragon),

3 : condition imposée au roi par st G. ; 4 : christianisation du peuple.

Ces quatre scénarios enchaînés, auxquels on peut assigner des terminologies variables, pourraient se généraliser comme une série canonique :

1 : crise ; 2 : catastrophe ; 3 : conséquence ; 4 : contrat.

- Note de bas de page 12 :

-

Voir P. Aa. Brandt, « Forces et espaces : Maupassant, Borges, Hemingway. Éléments de narratologie sémio-cognitive », Cahiers de Narratologie, 28, 2015.

Les architectures narratives plus complexes devront alors s'analyser, se modéliser, se « diagrammer », comme des réseaux plus complexes, itératifs et hiérarchisés, mais toujours suivant la même logique dynamique et modale12. Sans les modalités, il n'y aurait pas eu de narrativité dans la vie sémiotique des êtres humains.

La narrativité concerne ainsi l'enchaînement modal et temporel des événements, des scénarios et des espaces représentés, et seulement en second lieu les propriétés du narrateur, c'est-à-dire la structure de l'énonciation narrative et la construction de la voix qui « narre ». Celle-ci peut être chaude et empathique ou froide et distante, olympienne ou incarnée dans un personnage narré. Si elle se dédouble pour être à la fois olympienne et incarnée, elle peut être ironique (contradictoire).

L'univers des espaces du narré peut être naturaliste ou déformé. Dans ce dernier cas, il peut être modifié par introduction de forces magiques (produisant du fantastique ou du merveilleux) ou par élimination de cohérence (produisant du grotesque et de l'absurde).

Les ressources sémiotiques de la narrativité sont riches et incitent à l'exploration.

7. Descriptivité et argumentativité

Le discours qui décrit est souvent aussi celui qui raconte et qui argumente. Or, la dominance de la description, qui peut être locale, se caractérise par le fait spécifique que l'enchaînement ne se fait plus par le développement temporel d'une problématique (qu'elle soit intentionnelle ou causale, ou les deux), mais par un enchâssement du temporel dans une perspective spatiale. On décrit ainsi un champ spatio-temporel en effectuant un « scanning » qui enregistre les conditions dynamiques générales de ce champ ou cadre, fait l'inventaire de ses objets et de leurs interactions, note les propriétés caractéristiques de chaque composante, pour finalement intégrer le tout dans un tableau, une image, statique, éventuellement cinétique si le point d'observation se déplace, mais essentiellement mono-spatiale.

- Note de bas de page 13 :

-

Santiago Ramón y Cajal, Histologie du système nerveux de l'homme et des vertébrés. Généralités, moëlle, ganglions rachidiens, bulbe et protubérances (2 vol., trad. fr. Dr Léon Azoulay), Paris, A. Maloine, 1909-1911.

Décrire un état de choses ou un processus consiste, peut-on dire, à transformer une liste en un tableau, ou un ensemble de diagrammes en une totalité iconique. Quand il s'agit d'une objectivité à l'échelle humaine, tel un événement historique, cela est assez facile à constater : l'image d'ensemble résume un ensemble de descriptions. Le sens du signe iconique — photo, dessin, peinture, ou description littéraire — est même d'offrir un tel résumé mono-spatial. Le scientifique ou l'artiste, quelquefois incarné dans la même personne, comme dans le fameux cas du grand explorateur neuroscientifique et graphiste Santiago Ramón y Cajal, décrit ce qu'il observe, schématise ce qu'il trouve important, ce qui implique une certaine réduction par rapport à une situation initiale, et finit par proposer une présentation iconique13. C'est celle-là qui s'impose et fait comprendre la description. Le signe iconique se trouve donc porté par le discours descriptif, dont il marque les moments de synthèse. L'iconicité en effet convainc par sa reprise de la forme élémentaire de la mémoire des lieux ; elle traduit dans la « première langue » de l'imaginaire humain.

Alors que des revues scientifiques comme Nature et Science abondent en diagrammes et en images, il est rare qu’on en trouve beaucoup dans les textes philosophiques. C’est que le discours philosophique repose sur un enchaînement différent : il privilégie l'argumentativité. Argumenter, c'est critiquement comparer et opposer des descriptions ou des parties d'une même description en vue d'une cohérence qui peut fonder une conviction (un croire). On argumente en se référant à la vérité. Si une description est contradictoire, incohérente, elle ne peut pas être vraie. Néanmoins, elle peut rester vraisemblable, tant qu’elle n'est pas soumise à une analyse critique, c'est-à-dire argumentative.

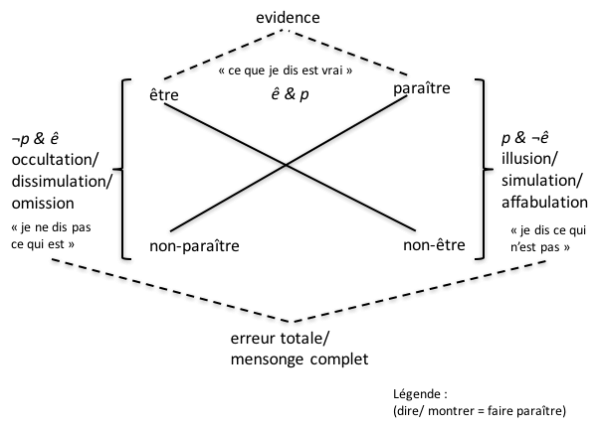

Une argumentation peut ainsi critiquer une description dont la vérité n'est pas évidente, en soutenant qu'elle simule un état de choses qui n'existe pas, ou qu'elle omet et dissimule quelque chose d'important, selon une description alternative. Si elle fait les deux à la fois, présente une simulation pour couvrir une dissimulation, elle est un mensonge. Greimas, que nous avons déjà mentionné, proposa un diagramme appelé carré sémiotique de véridiction, qui analysait cela en termes d'être et de paraître, car il aimait les infinitifs. Nous modifions pourtant les dénominations qu'il avait suggérées ; en fait, dans le mensonge, comme dans l'erreur totale mais involontaire, ce qui est présenté n'est pas (non-être) et ce qui est n'est pas présenté (non-paraître), le tout selon l'énonciateur. Le carré sémiotique oppose d'abord deux termes, dans notre cas donc un être et un paraître, et il croise ensuite leurs négations ; le résultat est le suivant :

Figure 6. La véridiction.

- Note de bas de page 14 :

-

Ce dernier principe semble pourtant vaciller en physique quantique, ce pourquoi la philosophie a beaucoup de difficulté à discuter ce domaine.

Ce carré repose sur un diagramme implicite qui se compose de deux plans superposés contenant des descriptions dont on évalue la correspondance. L'une de ces descriptions superposées représente la Réalité (l'être) et l'autre son Image (un paraître), « vraie », « très vraie » (évidente), « fausse » ou « très fausse » (totalement erronée ou mensongère). Sans présupposer un plan de Réalité, on ne peut pas arguer, seulement comparer. Dans le plan de Réalité, la contradiction n'existe pas14. C'est en cela qu'il se distingue des plans qui prétendent le représenter.

8. Modalités et domaines

C’est en utilisant le carré sémiotique que nous venons de rencontrer que Greimas proposait de décrire aussi le sens des valeurs modales. Ainsi, le devoir-faire (ou, en parallèle, le devoir-être) s'oppose au devoir-ne-pas-faire (ou devoir-ne-pas-être) comme une obligation s'oppose à une interdiction. Curieusement, le pouvoir-faire ne s'oppose pas au pouvoir-ne-pas-faire, nous l'avons vu, parce qu'une permission contient les deux et confère au destinataire une liberté de choix : entreprendre ou s'abstenir. En revanche, les versions négatives de ces deux dernières valeurs s'opposent et retrouvent le sens de l'opposition ci-dessus : ce que je ne peux pas ne pas faire, je dois le faire, et ce que je ne peux pas faire, je dois (ou du moins je devrais) renoncer à le faire. Cette constellation donne donc (en français) un seul carré pour les deux infinitifs devoir et pouvoir :

Figure 7. Modalité.

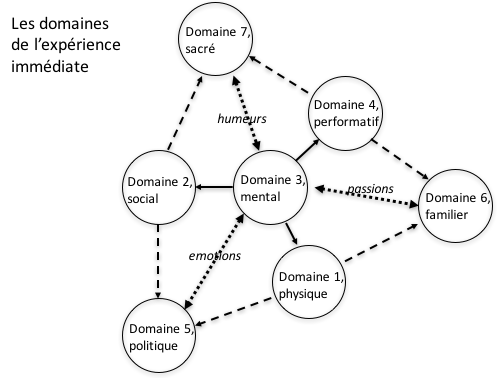

Cette description repose, on le voit, sur le diagramme dynamique de bifurcation déjà rencontré (Figures 4 et 5), ici vu dans la perspective d'un sujet jouissant d'une certaine liberté ou subissant une certaine contrainte. Les termes associés — obligation, interdiction, etc. — renvoient d'ailleurs à des domaines d'expérience qui restent à distinguer (social, physique, mental, symbolique, etc.).

Le réel humain se compose en effet d'un ensemble de domaines universellement distincts et articulés, mais différemment investis sémantiquement selon les cultures. Il y a ainsi à la base un domaine physique contenant ses propres contraintes et possibilités, un domaine social, avec ses obligations et interdits, un domaine mental, où la pensée légifère logiquement, c'est-à-dire épistémiquement, sur ce qui est possible ou impossible, et finalement un domaine performatif, dans lequel les actes langagiers déterminent pour les sujets en communication ce qui se doit ou se peut. Les valeurs modales, et la modalité telle quelle, se distribuent sur cette grille, de sorte que nous pouvons distinguer quatre sortes de modalité régies par quatre sortes de forces ou d'autorités ontologiques :

|

Domaine physique : |

modalité aléthique : |

forces physiques — il est impossible que... |

|

Domaine social : |

modalité déontique : |

forces normatives — il est indispensable que... |

|

Domaine mental : |

modalité épistémique : |

forces logiques — on peut conclure que... |

|

Domaine performatif : |

modalité symbolique : |

forces élocutives — je déclare que... |

Cette distribution donne lieu, d’une langue à une autre, à des variations considérables dans les terminologies modales. L'inventaire des verbes modaux du français est particulièrement pauvre, mais la dynamique sous-jacente est essentiellement la même que celle qui génère le sens modal dans les autres langues. La modalité elle-même est universelle. Or, le diagramme des domaines d'expérience se complique du fait que le physique et le social (que le langage distingue) s'unissent dans le réel politique, et que le social et le performatif (que le langage distingue) s'unissent dans le réel familier, de même que le physique et le performatif (que le langage distingue) s'unissent dans le réel rituel du sacré ; ainsi, l'expérience phénoménologique de tous repose sur une triade de « mondes » immédiatement vécus — celui du politique (et du travail), celui de l'intimité (et de la famille) et celui du sacré (de l'art, de l'érotisme, de la religion, etc.). Les affects connectent notre subjectivité à ces formes du réel vécu de manière sémiotiquement intéressante. Les affects rapides, à savoir les émotions, nous relient au politique ; les affects lents, les passions, nous connectent à l'intime ; et les affects moyennement rapides (circadiens) sont réglés par ce que nous considérons comme sacré (spirituel, etc.) et qui s'inscrit dans nos calendriers. Les forces modales continuent à nourrir notre expérience sémio-cognitive à partir de la base ontologique, et l'on obtient une structure diagrammatique comme la suivante :

Figure 8.

Les domaines de seconde génération (D 5, 6 et 7), au niveau de la praxis, s'intègrent de la même manière par deux et de manière stable pour former des domaines « satellites » supérieurs, ce qui explique la formation de domaines et de concepts de plus en plus abstraits, autrement dit, l'existence de concepts abstraits en général. Les domaines de la praxis et leurs concepts sont déjà plus abstraits que les domaines et concepts de base (D1 à 4). Le domaine mental, lui, reste à l'écart des domaines extérieurs et suit la formation de niveaux supérieurs en y répondant par le déploiement d'une plasticité de la pensée qui combine aisément l'abstrait et le concret, comme dans la métaphore et la métonymie.

9. Tropes

Dans la communication comme dans la pensée, nous combinons constamment le sens concret et le sens abstrait, et nous exprimons ou retenons dans la mémoire un concept, abstrait ou concret, par un autre concept. Exemple, un dicton :

La plume est plus forte que l'épée.

Ces deux artefacts concrets, plume et épée, qui désignent ici deux activités et deux moyens de manifester une attitude négative, politique ou autre, offrent une alternative abstraite : langage ou violence. Ce sont là deux métonymies synecdochiques (pars pro toto) convoquées dans un scénario absurde où l'on voit, au niveau littéral, une plume et une épée faire de l'escrime toutes seules. Ou bien on voit un guerrier qui jette son épée et sort sa plume comme arme, et qui ainsi domine son malheureux adversaire qui n'a qu'une pauvre épée... L'absurde, ou le non-sens, est une ressource sémiotique remarquable, car il mobilise une pensée de second ordre qui efface le non-sens et le remplace par une idée emphatiquement renforcée : écrire vaut mieux que détruire ! Les deux concepts, langage / violence, ou écriture / destruction, sortent du proverbe comme auréolés par l'emphase que confèrent ces métonymies. La dénomination indirecte, que toute métonymie opère, comme un regard qui se détourne légèrement de sa cible, par crainte ou respect, exprime en quelque sorte l'autorité, positive ou négative, de l'instance désignée.

La Maison-Blanche déclare la guerre aux média.

Une maison parlante (pour désigner une certaine présidence) est un non-sens suffisamment marqué pour dire que ce que la désignation cache est à redouter. Le non-sens schématise ; il convoque ici le diagramme implicite d'un rapport entre Pouvoir politique (vertical), La Maison-blanche, et Pouvoir social (horizontal), les média.

La métaphore est le second trope que nous devons mentionner. Comme la métonymie, elle fonde son effet sur le non-sens, mais l'obtient cette fois par la superposition de concepts venant de domaines différents.

Le producteur d'Hollywood Harvey Weinstein est un porc.

On peut dire que la proposition est littéralement fausse, et pourtant elle circule beaucoup dans l'actualité, avec sa charge négative. L'animal mentionné dans le prédicat est innocent de ce dont la phrase accuse le sujet. Mais dans la lecture littérale, on voit l'animal en producteur d'Hollywood, non-sens intentionnel qui précisément déclenche la nouvelle schématisation moralisante, dont la source n'est ni dans l'animal, ni dans la profession ; c'est ainsi que fonctionne la métaphore. Le schéma moral est une variante de celui de la Figure 5 : S2 profite d'une faiblesse sociale de S1 pour la contraindre à offrir un service sexuel (relevant du domaine du sacré). En ce qui concerne les composantes même de l'iconicité absurde, contrairement à ce qui se passe dans la métonymie, la métaphore présente toujours le référent sous la forme d'une entité venant d'un domaine différent de celui qui lui est propre. Ici, le producteur relève du domaine social, alors que l'animal est une entité naturelle, venant donc du domaine bio-physique. Les animaux en particulier sont souvent recrutés par les métaphores, mais les conventions culturelles leur assignent des significations très variables. L'emphase suit toujours.

Certaines expressions contrefactuelles présentent des effets de sens absurdes comparables :

Moi si j'étais toi / Je me montrerais du doigt. [Le chanteur Mickey 3D.]

Le moi devient ici de manière contrefactuelle le toi tout en restant suffisamment soi pour être montré du doigt par lui-même devenu toi ! Les formules comme « A ta place, je ferais X » sont à inclure dans ce trope, qui tire son efficacité performative en tant que conseil de son impossibilité évidente et de son schéma d'énonciation dépersonnalisée : « je sors de ma première personne, ce que j'ai à dire ne vient donc ni de toi, ni de moi » — et gagne ainsi une validité moins subjective.

Les formules appréciatives du type X-est-le-Y-de-Z relève de la même liste tropique.

Louis Armstrong est le roi du jazz.

Charlie Parker est le pape du bebop.

L'oisiveté est mère de tous les vices. [Proverbe.]

Cette prédication contrefactuelle, pourtant fréquente, est littéralement absurde et encore une fois emphatique. Elle exprime un ordre entre X et Z, spécifié par un schéma associé à Y, alors que Y relève d'un domaine différent, ce qui élimine son sens catégoriel littéral et ne laisse que l'idée vague culturellement associée au terme dans cet usage, par exemple, ici, celle d'une supériorité (roi), d'une autorité (pape) ou d'une origine (mère).

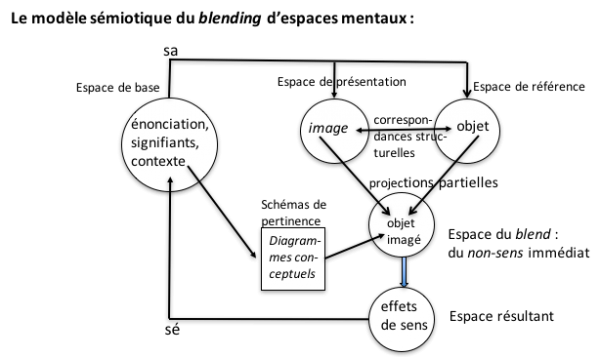

Ces tropes peuvent tous s'analyser au moyen du modèle blending qui recourt à des concepts catégoriques pour les grouper dans des « portions de pensée » qu’on appelle des espaces mentaux. Ceux-ci, à travers leurs signifiants, sont reliés en réseaux dans l'espace (mental) de base où ils sont exprimés, et ensuite, projetés dans un nouvel espace, font l’objet d’une recomposition déclenchant une nouvelle schématisation. Ce processus de production de sens emphatique a d'abord été théorisé par Gilles Fauconnier et Mark Turner en sémantique cognitive, puis reformulé dans un contexte sémiotique par l'Ecole de Aarhus, qui en propose le diagramme suivant :

Figure 9.

- Note de bas de page 15 :

-

Et d'ailleurs, dans la métaphore, l'entrée prédicative est générique (un porc), alors que l'entrée ciblée est souvent singulière (Weinstein).

Dans la métaphore, on observe donc une différence de domaines sémantiques entre les espaces d'entrée dans le blend (ex. : animal // producteur)15. Dans la métonymie, il s'agit d'un même domaine sémantique dans les deux espaces d'entrée, et en outre d'un glissement entre centre et périphérie d'une catégorie (ex. : bâtiment blanc // gouvernement). Dans le contrefactuel, on mélange dans le blend le factuel et le contrefactuel (ex. : moi = moi //moi = toi). Finalement, dans l'expression XYZ, Y est dans l'espace de présentation, alors que X et Z sont dans l'espace de référence ; dans le blend, Y organise le rapport entre X et Z (ex. : roi // Armstrong et jazz). Dans tous ces cas, c'est un schéma de « pertinence », extérieur aux espaces d'entrée, qui règle, stabilise et anime le blend et le rend capable d'y faire « émerger » les effets de sens emphatiques qui motivent l'emploi de ces tropes dans un contexte d'énonciation. Dans tous ces cas, c'est le non-sens qui devient le moteur d'un nouveau sens.

10. Le langage

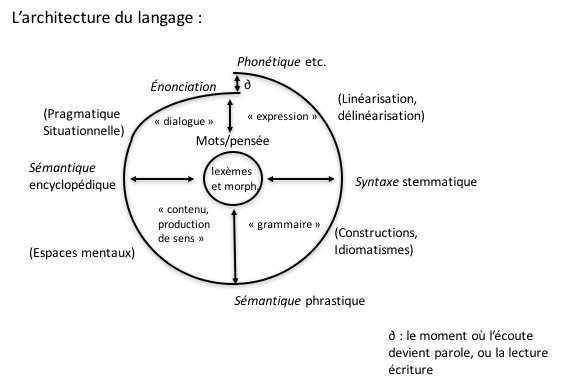

En parlant de texte et de discours, nous avons nécessairement présupposé le langage, étant donné que c’est essentiellement de lui que se composent ces entités sémiotiques. Saussure a été le premier à proposer de considérer une langue comme un système de signes fermé et synchronique, mais qui se transforme dans le temps, qui est diachroniquement susceptible de changer. Malgré toutes ses transformations, la langue reste normalement une langue, c'est-à-dire un exemplaire du langage humain. En sémiotique, et en linguistique générale, c'est le langage qui, en ce sens, importe en premier lieu. Qu'est-ce que le langage ? Les linguistes ne s'accordent toujours pas, un siècle après Saussure, pour offrir une vision d'ensemble de ce que serait la structure générale de cette ressource sémiotique caractéristique de notre espèce biologique. Ni méthodologiquement, ni ontologiquement, on ne parvient à s'entendre sur la manière de décrire et de penser cet objet abstrait mais décisif, surtout pour les sciences humaines. Voilà donc une bonne raison pour la sémiotique de se mêler au débat entre linguistes.

Le problème, c'est que le modèle de la disposition d'ensemble d'une langue devrait intégrer l'écriture, la phonétique, la grammaire, la morphologie, la sémantique, l'énonciation, la rhétorique, la poétique et la pragmatique en une seule « structure ». Comment arriver à un tel exploit miraculeux ?

Ne désespérons pas. Simplifions dans la mesure du possible. L'expression langagière est mixte : gestuelle, phonétique, graphique, et ces trois registres se relaient sans cesse. La grammaire, qui organise les phrases, consiste essentiellement en une syntaxe qui intègre cette expression mixte, l'énonciation, la morphologie et une partie de la sémantique. Pour pouvoir faire cela, la syntaxe doit d'abord découper la phrase, qui est le signe linguistique, en ces unités internes que nous appelons des mots, et qui sont les proto-signes du langage.

- Note de bas de page 16 :

-

En ce sens, comme y insistait Greimas, le langage est un théâtre. Les phrases sont ses scènes.

Les mots, eux, sont des entités biplanes, avec un plan d'expression dont l'aspect phonétique possède, dans toutes les langues, une articulation fort curieuse, en syllabes elles-mêmes composées de consonnes et de voyelles, à savoir les phonèmes, qui sont spécifiques pour chaque langue. Ils ont également un plan de contenu non moins curieux, car souvent composé de « racines », marquées par telle ou telle syllabe, qui sont des idées de choses, ou catégories, et de « morphèmes », marqués par une syllabe ou une partie syllabique, qui exprime des petits schémas (nombre, genre, cas, temps, aspect, etc.). Ces schémas spécifient et relient les catégories dans ce que représente la phrase, à savoir un petit espace mental muni d'un scénario de sens, vu par quelqu'un16. Le mot, ainsi compris, est une entité symbolique, une connexion arbitraire mais stable entre les deux plans, et qui, comme tout symbole, constitue une instruction donnée à la pensée : actualiser telle catégorie, utiliser tel schéma, ensuite telle autre catégorie, tel nouveau schéma... Une constellation de mots dans une phrase est comme un programme d'ordinateur — à ceci près que, contrairement à l'ordinateur, il construit du sens imaginable, phrase par phrase.

Autre curiosité du mot, qui est donc déjà un objet complexe, composé de racines et/ou de morphèmes de toutes sortes, il s'inscrit dans des classes de mots, les « parties du discours » de la grammaire classique. Ce sont d’abord les verbes, les substantifs, les adjectifs, certains adverbes, qui constituent autant d’inventaires illimités, toujours prêts à recevoir de nouveaux membres ou à en rejeter d'autres. Ces classes ouvertes, exprimant des catégories de la pensée (sensations, choses, événements, actes, principes, etc.), forment des réseaux sémantiques encyclopédiques de termes qui s'opposent ou se superposent ou s'incluent ou s'excluent, et qui se distribuent selon les domaines sémantiques que nous avons évoqués. D'autres classes sont fermées, et n'admettent donc que plus rarement que leurs membres changent en nombre et en fonction : ce sont les morphèmes schématiseurs — par exemple les pronoms personnels et les déictiques —, qui constituent des paradigmes relativement stables, réduits et présentant des formes très différentes d’une langue à une autre, sans pourtant exclure certains universaux. L'identité d'une langue semble déterminée par l'ensemble de ses classes fermées, et par sa phonétique.

On comprend que le langage, ainsi composé, puisse soutenir à la fois la pensée et la communication. La pensée, parce que les mots renforcent la mémoire des catégories (du savoir du sujet) et s'inscrivent dans les diagrammes cognitifs de la pensée courante comme autant de positions. La communication, parce que les phrases sont des signes, et que les mots sont des instructions pour la fabrication cognitive du contenu « transmis » (à la manière d'un meuble d'Ikea, à reconstruire).

Il est donc possible de constater que toutes les structures qui fonctionnent dans une langue engagent cette entité que nous appelons le mot, le lexème. Le mot contribue substantiellement à toutes ces structures, et elles seraient impossibles sans ce proto-signe.

Une langue n'est pas une structure, mais une architecture faite de structures distinctes, en général non-conscientes et automatiques, mises en mouvement par notre activation ou perception consciente des mots. Quand nous parlons ou écrivons, et écoutons ou lisons, nous portons notre attention aux mots plutôt qu'aux structures phonétiques, syntaxiques, etc., qui pourtant sont nécessairement impliquées dans chaque effort de formulation et de compréhension. Si le mot, avec ses lexèmes et ses morphèmes, se trouve ainsi au centre de l'architecture du langage — et donc des langues que nous parlons, écrivons, entendons, lisons —, c'est que le mot constitue l'entrée aux diagrammes de notre pensée. Penser à quelque chose, c'est ouvrir une topologie de diagrammes où certains mots forment des stations articulées, superposées ou opposées, qui forment ensemble une problématique, et partant, un paradigme. Le langage forme ainsi une sorte de zone d'activité mentale autour de la pensée, comme l'indique le graphe synthétique que nous proposons ci-dessous. La spirale qui l’organise décrit à la fois la production et la réception langagières, avec un point sensible (marqué par un ∂) où la réception devient production expressive :

Figure 10.

On peut dire que cette synthèse présente l'ensemble des composantes du langage comme activité, pratique et « compétence ». Il ne s'agit plus de distinguer la langue comme système interne de la parole comme usage externe car la sémio-linguistique est, dans cette perspective, une linguistique de l'usage, qui considère une langue particulière comme un usage, historiquement plus ou moins stable, installé dans l'architecture du langage entourant et prolongeant la pensée, dans la disposition cognitive de l'esprit humain. Autour de la pensée, soutenue par les mots, le langage entretient un dialogue avec les autres et nous-mêmes ; et au-delà, les signes que nous plantons dans le paysage culturel héritent des marques de cette auréole langagière qui nous permet, par exemple, de « lire » nos formules mathématiques, musicales, chorégraphiques ou graphiques tout court en les traduisant en formules phrastiques d'instruction.

11. Conclusion

Les introductions ne sont pas faites pour conclure. Derrière chaque concept ou chaque problème, il y en a toujours d'autres qui attendent d'être découverts et explorés. Il s'agit de développer une sensibilité au sens des choses humaines, plutôt que de défendre une doctrine. Il s'agit d'analyser, de trouver de « bons problèmes », qui permettent d'élargir nos champs d'attention et de compréhension critique des phénomènes.

L'imagination humaine est riche et ses possibilités sont pratiquement infinies, ainsi que les parties du jeu d'échecs, mais les règles du jeu sont néanmoins données en nombre fini ; les principes et les structures des petites machines du sens que nous avons pu considérer ici font partie d'un ensemble de régularités sémiotiques qui — même selon les recherches actuelles, richement développées, multiples, en théorie comme en analyses — semble suffisamment restreint au niveau fondamental pour donner lieu à l'éclosion d'une discipline de savoir, non seulement historique mais aussi systématique, méritant de compter parmi les sciences de l'homme. La sémiotique ainsi comprise est un humanisme universaliste qui vise la compréhension des particularités caractérisant la vie sociale, culturelle et, à la limite, psychique des civilisations. Comme l'écrivait l'un des fondateurs de la sémio-linguistique moderne, Louis Hjelmslev, à la fin de ses Prolégomènes à une science du langage, notre objet d’étude n’est autre qu’humanitas et universitas.