Espaces et temps de la transition numérique. Une perspective éco-sémiotique Space and time of the digital transition. An eco-semiotic perspective

Federico Biggio

Depuis les premières années de l’Internet, la conceptualisation du Web en tant que « écologie » est devenue une habitude interprétative aussi suggestive qu’efficace. Héritant cette analogie et d’autres métaphores, cet article tentera de schématiser les transitions numériques en termes de déplacements topologiques et d’évolutions diachroniques au sein de l’espace du Web. De même, il rendra compte de leur valeur et des investissements passionnels de la part des formes de vie (les utilisateurs). L’objectif est d’esquisser la contribution possible des sciences de la signification dans le processus de réception et d’interprétation de l’écologie des médias computationnels et interconnectés contemporains.

Since the early years of the Internet, conceptualizing the Web as an "ecology" became an interpretative habit as suggestive as it is effective. Inheriting this analogy and other metaphors, this paper will try to schematize digital transitions in terms of topological shifts and diachronic evolutions within Web space. It will also give an account of their value and the passionate investments made by life-forms (users). The aim is to outline the possible contribution of the sciences of meaning to the process of receiving and interpreting the ecology of contemporary computational and interconnected media.

Index

Mots-clés : actualité, écologie, innovation, mise à jour, topologie

Keywords : ecology, innovation, news, topology, updating

1. La transition numérique dans l’écologie des médias et de la communication

Lorsqu’on évoque la « transition numérique », il est prioritaire de s’accorder sur la nature même du numérique. Parlons-nous d’une transition concernant le Web, d’un passage vers ou dans le réseau, ou s’agit-il simplement de l’adoption d’un outil numérique au sein d’une entreprise ? Pour les besoins de cet article, nous avons décidé de nous focaliser sur la transition numérique liée au Web.

En premier lieu, s’attarder sur les transitions numériques au sein du Web revient à décrire à la fois des transitions vers le numérique et dans le numérique. Dans le premier cas, il s’agit d’aborder des déplacements où les actants de la transition passent d’un espace non-numérique (voire non-interconnecté en réseau) à un espace numérique (voire connecté en réseau). Dans le deuxième cas, il s’agit d’aborder les dynamiques concernant des « formes de vie » (humaines et computationnelles) qui habitent déjà un environnement (le Web, l’Internet) : ce deuxième type de transitions concerne des démarches – cohérentes et persistantes – des entités qui, en vivant avec d’autres entités, semblables ou différentes, agitent et modifient, via des dispositifs (énonciatifs), l’environnement commun.

En deuxième lieu, parler de transitions dans le Web nous permet d’aborder même la question du progrès et du mis à jour. En ce cas, les dynamiques diachroniques sont en jeu : elles permettent de décrire les changements à grande échelle de l’environnement générés par l’agentivité des formes de vie.

Enfin, aborder la transition numérique au sein du Web – notamment un espace partagé – porte à considérer, de même que les dynamiques topologiques et diachroniques, les investissements des valeurs et passions collectivement attribuées à ces pratiques transformatives.

C’est pour ça que nous croyons que, pour saisir la complexité de la transition numérique, il faut établir un cadre théorique permettant à la fois de décrire, en premier lieu, une « expérience actantielle » (ou de « forme de vie ») concernant l’acquisition des compétences ainsi qu’un positionnement stratégique vers la collectivité, ainsi qu’une valorisation du déplacement, et en deuxième lieu, les transformations de l’environnement collectif, causés ou conséquentes aux actions des formes de vie.

Du point de vue des valeurs attribuées par les actants à ces transitions, ces genres de transition permettent de dépasser la seule crainte – anachronique – d’une « révolution numérique » portant à la virtualisation de l’expérience, à la dématérialisation des savoirs et à l’hypermédiatisation des relations sociales. En revanche, loin d’être une nouveauté et ayant débuté dans les années 1990 avec la commercialisation des modems, les transitions vers et dans le numérique restent toujours « en cours », car les acteurs qui peuplent Internet – ainsi que ceux qui y arrivent pour la première fois – sont constamment à la recherche d’un équilibre entre leurs intérêts, leur compréhension du progrès technologique, et leur capacité à interagir avec et à travers ça. Les réglementations tardives sur la protection des données et le flou juridique total concernant l’intelligence artificielle ne sont que des exemples de cette recherche.

En tout cas, la réflexion que nous proposons – on l’aura deviné – accorde une grande importance à la conceptualisation » écologique » du Web, ce qui est loin d’être original. L’écologie, par définition, désigne une série d’entités hétérogènes qui fonctionnent en synergie dans un ensemble et le Web peut être décrit en termes écologiques. L’écologie des médias peut constituer un point de départ. Cette expression peut être utilisée pour indiquer une trajectoire de recherche qui, depuis les années 1970, a tenté de donner une continuité à certaines des idées de Marshall McLuhan, en mettant en place un modèle écologique pour décrire le rôle des médias au sein des sociétés contemporaines. Ce modèle est intéressant surtout pour rendre compte des transformations diachroniques qui affectent les médias et leur « innovation » (nous y reviendrons au chapitre 4). Néanmoins, la conceptualisation écologique des médias nous permet de considérer les « conditions environnementales » non seulement pour l’évolution et l’innovation des dispositifs, mais aussi pour la sémiose des langages médiatiques eux-mêmes. Depuis les années 2000, par exemple, les propositions de concepts tels que « médiaphère » (Debray 1991), « datasphère » (Rushkoff 1994), ainsi que celles sur les « sémiosphères numériques » (Hartley, Ibrus & Ojamaa 2021) et les « platfosphères » (Bankov 2020), ont essayé de conceptualiser les réalités médiatiques et numériques sur le modèle sphérique. Les deux dernières propositions sont particulièrement pertinentes pour nous, car elles nous conduisent à la sémiosphère (Lotman 1999). Fontanille consacrait plusieurs passages dans Formes de Vie (Fontanille 2015), ainsi que dans des publications ultérieures (Fontanille et Perusset 2021), à expliquer l’analogie entre la sémiosphère et l’environnement sémiotique partagé au sein duquel les formes de vie cohabitent.

Cependant, lorsque nous essayons d’expliquer le Web à travers le modèle de la sémiosphère, nous nous heurtons à certains problèmes. Le web peut être qualifié en tant que sémiosphère (Thibault 2018 ; Biggio et Reyes 2023), mais seulement si l’on considère, comme « condition de la sémiose », l’ensemble des protocoles, standards et outils – en un mot, les interfaces – qui permettent d’y accéder et d’y produire du sens, et non les textes (les sites, par exemple) qui composent le Web (qui est de facto un corpus, un ensemble de textes interconnectés). Le Web ne possède pas une unique dimension culturelle (du moins dans l’acception traditionnelle, voir nationale, du terme « culture », et sans tenir compte du fait qu’il a été « inventé » en Amérique). Le Web est un et diversifié, et il est plus correct de dire qu’en son sein il y a plusieurs sémiosphères (assimilables à celle élaborée par Lotman). L’Internet, en revanche, peut être considéré comme une sémiosphère, dans les termes désignant l’ensemble des infrastructures matérielles et logicielles qui supportent le web. Pour donner un exemple, les fractures numériques et les politiques de censure affectent, toutes deux, l’Internet (et pas le Web), c’est-à-dire les appareils et les réseaux utilisés par les utilisateurs pour accéder au web : rendre impossible la connexion des utilisateurs chinois aux réseaux sociaux occidentaux, même s’il s’agit d’une opération logicielle, concerne la rupture des réseaux au sens physique.

Pour cela, afin de décrire les formes de vie du Web – les actants des transitions qui agissent au sein de l’écologie des réseaux – nous croyons qu’est nécessaire prendre en considération cette transversalité du Web et des conditions primaires de la sémiose. Entrer dans le Web signifie toujours passer d’une forme de vie à une autre, pas nécessairement dans la sémiosphère d’une autre culture, mais dans un espace partagé où les conditions primaires de la sémiose vacillent, où l’autre n’est plus à la périphérie, où l’on se confronte à un langage artificiel et où, en ce qui concerne l’identité, on se transforme en un « jumeau numérique », tel que celui construit par les plates-formes pour fournir un contenu unique à chaque utilisateur sur la base de son activité en ligne. En revanche, la culture (au sens traditionnel du terme) sera toujours le point de départ pour rendre compte des valeurs que les utilisateurs (acteurs humains) attribuent aux transitions, à eux-mêmes en tant que formes de vie sur le Web, aux autres formes de vie (humaines et informatiques) et à l’environnement partagé.

2. La transition topologique vers le Web : un voyage périlleux entre adaptation et inadaptation

En ce qui concerne la transition vers le Web, historiquement, ce passage s’est défini en termes d’une transition du monde « réel » au monde « virtuel ».

En termes de contenu, si aujourd’hui cette transition est souvent décrite en termes dysphoriques – dans le sillage de la littérature de science-fiction et, plus récemment, à la lumière des risques (pour la vie privée, par exemple) d’être sur le Web – dans les premières années du Web, elle a été investie en revanche d’une valorisation euphorique et utopique. Comme on le sait, l’avènement des technologies numériques, des processus tels que la décentralisation et la modularisation de l’information et de la connaissance se sont inscrits dans un changement de paradigme plus profond et plus drastique avec le XX siècle, concernant l’émergence des entreprises de la Silicon Valley, la révolution des jeunes et la culture hippie, ainsi que les drogues et la musique rock, la naissance d’une idéologie anti-guerre et d’un humanisme utopique qui voit dans la technologie numérique la solution pour améliorer l’existence humaine (Cardon 2019). La célèbre déclaration d’indépendance du cyberespace, par exemple, avait pour but de promouvoir un désir d’exil vers un espace de facto anarchique et non réglementé, dans lequel il est possible, par exemple, de négocier son identité et de se rendre anonyme. L’utopie de John Perry Barlow et la création de la Frontière Électronique devaient refonder l’Ouest américain au XIX siècle, avec sa préférence naturelle pour les dispositifs sociaux qui émergent de ses conditions plutôt que ceux qui sont imposés de l’extérieur.

Cependant, la virtualisation de l’expérience, la dématérialisation des savoirs et l’hypermédiatisation des relations sociales ont souvent soutenu des idéologies dysphoriques et pessimistes (souvent dans le sillage de la théorie critique du 20e siècle). A cet égard, plusieurs autres contributions ont tenté de contrer le dualisme réalité/virtualité, dont Pierre Lévy lui-même, qui a parlé de la virtualisation comme d’une transition, c’est-à-dire un passage d’un mode d’existence (Greimas & Courtés 1979) à un autre, de l’actuel au virtuel, critiquant les connotations négatives qui ont été attribuées à ce concept au cours de l’histoire (Lévy 1998). En revanche, le fait que le numérique soit présent dans nos vies depuis des décennies n’a pas interrompu l’habitude humaine de puiser dans les récits de science-fiction les expressions les plus évocatrices pour décrire ce qui est en train de devenir mais qui est encore largement inconnu. Un exemple est le récent lancement sur le marché de Meta, qui fait référence au concept de métavers inventé par l’écrivain Neal Stephenson en 1992 dans Snowcrash. À ce propos, Douheili (Doueihi 2011) a mis en évidence les difficultés de l’existence hybride de l’individu, à la fois ancien et moderne, submergé par les progrès imparables et en constante évolution de la technologie, et une réaction conservatrice qui entraîne un sentiment de nostalgie et de malaise. Pour Douheili, ce malaise découle d’une prise de conscience de la disjonction avec les objets et les pratiques de la culture.

A cet égard, il est possible de dégager une syntaxe de la transition numérique qui prend en compte, au niveau de l’expression, le déplacement topologique et, au niveau du contenu, les régimes d’attentes et les investissements des valeurs et des passions qui peuvent être caractérisés de manière dysphorique ou euphorique (Greimas et Fontanille 1991).

Tout d’abord, cette transition peut être envisagée comme une série de choix stratégiques orientés à définir la position que l’on entend occuper dans la topologie du Web (choix qui concernent à son tour les techniques et les protocoles à adopter, les communautés sociales à rejoindre, ainsi que les modes de communication et les rhétoriques de l’énonciation). À ce point, il est possible de déduire des caractérisations thymiques, à partir des pratiques de déplacement au sein de cette typologie. Tout comme la grammaire de la migration est investie par une caractérisation euphorique (dont la composante sémio-narrative est l’espoir d’un futur à venir) et celle de l’exil par une caractérisation dysphorique (dont la composante est la punition), il est possible de faire l’hypothèse qu’il existe également un système sémi-symbolique qui régit l’investissement thymique des déplacements au sein des géographies de l’Internet, ce qui nous permet d’attribuer des connotations aux déplacements qui s’y produisent. Par exemple, si nous adoptons le point de vue des entreprises fondées dans les années qui ont précédé la naissance d’Internet, on reconnaît immédiatement les valeurs dysphoriques de l’incertitude et de l’indétermination. Cette perspective est caractérisée tant par l’incertitude de l’inconsistance du réseau que par la reconnaissance du manque de compétences numériques nécessaires pour naviguer dans ce nouvel espace. C’est pourquoi cette transition, ainsi que son interprétation, ont souvent été décrites comme complexes (d’un point de vue technologique) et irrémédiables (d’un point de vue historique) – et pas seulement parce que les interprètes étaient eux même immergés à l’intérieur et ne disposant pas des compétences nécessaires pour entreprendre une telle transition. En revanche, la forme « start-up » de l’entreprise correspond à un investissement utopique dans lequel les valeurs de détermination et d’ingéniosité prévalent.

Nous proposons ci-dessous l’analyse d’une série d’images qui, à notre avis, constitue une énonciation attribuant des valeurs au processus de transition vers le Web et, en même temps, illustre l’investissement passionnel d’une forme de vie en pleine transition numérique aux prises avec la réorganisation des nouvelles conditions offertes par le Web.

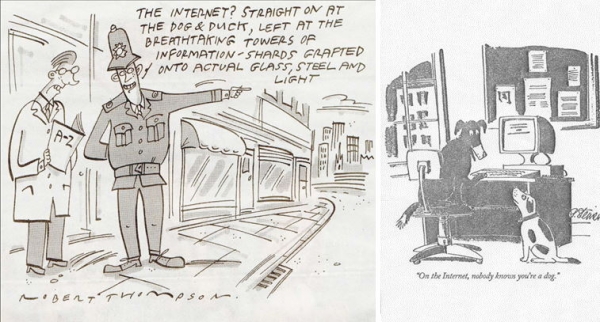

Figures 1 et 2: à gauche, Robert Thompson, The Guardian, Online section, 29 March 2001; à droite, Peter Steiner, The New Yorker, on July 5, 1993

La bande dessinée sur la gauche représente un gentleman, qui a l’air d’un scientifique, demandant son chemin à un gendarme, et on déduit de la réponse de ce dernier que la demande concernait la direction à suivre pour atteindre l’Internet. En ce sens, l’image prend pour thématique la volonté d’entreprendre la transition numérique, en mettant en scène la dimension de temporalité liée à la préparation d’un voyage ardu à entreprendre.

Nous déduisons le caractère ardu de l’entreprise à partir d’un certain nombre d’éléments : le principal est l’investissement passionnel, et notamment dysphorique, qui semble caractériser le scientifique qui demande les informations. Ce personnage apparaît complètement désorienté et confus, comme en témoignent les connotations visuelles à travers lesquelles il est représenté : la posture maladroite, penchée vers ce qui semble être un dictionnaire, à en juger par les mots « A-Z » sur la page de titre – qui dans ce cas représente le premier outil utile avec lequel on aborde à la fois une nouvelle langue et un nouvel environnement linguistique ; l’absence de regard, dissimulé derrière des lunettes opaques, qui semblent indiquer le /non-pouvoir/ voir quelque chose qui est, en fait, insubstantiel et invisible ; les dents saillantes qui contribuent clairement à donner au personnage cet air de maladresse qui lui est déjà attribué par le positionnement narratif et postural.

D’un autre côté, la désorientation du scientifique peut être compréhensible si l’on lit les informations fournies par le bobbie anglais, également dépeint de manière satirique : « tout droit vers le Dog & Duck, à gauche vers les tours époustouflantes d’éclats d’informations greffés sur du verre, de l’acier et de la lumière réels ». Il est clair que la ligne, à l’exception des deux indicateurs « tout droit » et « gauche », n’indique pas une direction mais fournit plutôt une description (tant suggestive qu’inutile d’un point de vue pratique). Le gendarme parle de tours époustouflantes, faites de verre, d’acier et de lumière : une tout autre architecture que celle des bibliothèques traditionnelles, faites de bois, de marbre et d’obscurité pour protéger les livres en papier. Mais l’information dont on peut dire qu’elle déstabilise le plus le pauvre scientifique concerne les « éclats d’information ». Quel traumatisme pour le lecteur d’un dictionnaire de savoir que, désormais, les informations dont il a besoin seront brisées et greffées dans on ne sait quel ordre et selon quels critères.

Ainsi, de cette représentation, émerge une idée de la transition numérique qui n’est pas seulement ardue, mais aussi absurde : d’une part, elle est décrite comme un processus de détachement, de migration et d’évolution, et la sémantique de ces processus ne fait que confirmer les motivations de la représentation dysphorique du scientifique ; d’autre part, c’est un projet absurde car l’Internet est caractérisé comme un lieu plutôt que comme un objet ou un support, un lieu que l’on peut atteindre, mais que l’on ne peut pas non plus voir ou toucher, car il n’a pas de représentation évidente. C’est peut-être aussi la raison de la représentation hilarante du gendarme, dont le caractère figuratif rappelle celui des bobbies anglais : sa ressemblance avec un clown n’est pas seulement déductible sur la base des traits figuratifs par lesquels il est représenté (les oreilles décollées, les chaussures arrondies sur le devant), mais aussi par le fait que, comme un clown, il énonce des choses incompréhensibles pour le pauvre scientifique (et cela fait rire le lecteur du Guardian qui, en 2001, est probablement dans la même situation que lui).

En revanche, la bande dessinée à droite – qui n’a pas besoin d’être présentée – est bien représentative d’un investissement euphorique dans la transition numérique. La représentation est évidemment paradoxale : les chiens n’utilisent pas d’ordinateurs, et un tel choix de sujets pourrait indiquer, sur le plan métalinguistique, une rhétorique d’auteur visant à reprocher – par l’ironie – la même absurdité de la transition numérique que celle qui inquiétait le scientifique dans la bande dessinée précédente.

Mais ce n’est pas le sujet. Là où la première image est représentative d’un investissement dysphorique, portant sur la valeur de l’inadaptation, associée à une forme de vie qui, de fait, peine à acquérir les compétences requises pour habiter l’Internet, la seconde image porte, au contraire, sur la valeur de l’adaptation. De plus, contrairement à la première image, qui représente un espace public – la rue –, la deuxième image représente l’espace privé couramment utilisé pour les appareils numériques (au moins dans les années 1990) – le bureau –, le chien étant confortablement assis sur la chaise à bureau, tout sauf inconfortable. Même les relations entre les acteurs représentés sont radicalement différentes : dans la première image, le scientifique et le bobbie ne se regardent pas, mais regardent dans la même direction – le regard de ce dernier suit la direction du doigt indiquant la trajectoire indiquée, tout comme celui du scientifique, qui, cependant, peine à le suivre (semble-t-il) ; dans la seconde, les deux chiens se regardent, ils partagent une condition (tous deux étant des chiens) et, pour cette raison, ils se comprennent et se conseillent mutuellement. Enfin, la valeur de l’adaptation ressort clairement d’une interprétation sémio-narrative de l’image. L’énoncé « on the Internet, nobody knows you’re a dog », énoncé par un chien, signifie que l’identité /chien/ est quelque chose à cacher et que l’ordinateur (qui dans cette image, et ce n’est pas un hasard, est présent, alors que dans la précédente il est absent) et constitue, en termes sémio-narratifs, l’objet de valeur qui permet de réaliser le programme d’action. Et c’est précisément à partir de la promesse de succès de ce programme d’action que l’investissement euphorique se développe.

3. La transition topologique dans le Web : compétences linguistiques et stratégiques

Même par rapport aux transitions dans le Web, il est possible de retrouver l’opposition entre valeurs et investissements euphoriques et dysphoriques.

Dans les premiers temps de l’Internet, un certain nombre de métaphores et d’analogies ont contribué à façonner l’imaginaire commun autour de la signification d’être sur le Web. Les métaphores de l’eau sont certainement parmi les plus importantes. L’eau donne certainement un sens puissant de l’étendue et du sublime : l’histoire de la diffusion du mot « surf » pour décrire la navigation sur Internet, par exemple, commence en 1992 à la Liverpool Public Library près de Syracuse, dans l’État de New York, où la bibliothécaire Jean Armour Polly avait été chargée de rédiger un article présentant l’Internet aux bibliothécaires.

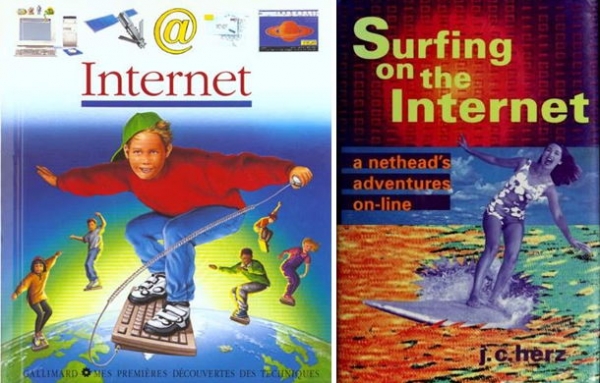

Les deux images suivantes représentent bien l’investissement euphorique associé à cette expression dans les années 1990.

Figures 3 et 4 : à gauche, la couverture du livre enfants Internet (Gallimard et France Telecom, 1999) ; à droite, la couverture de Surfing on the web (Hertz 1995).

Les deux images représentent l’idée – métaphorique – du « surf » dans l’Internet comme une pratique excitante et passionnante (voire euphorique). Dans le premier cas, la couverture d’un livre pour enfants, les poses des sujets (celui au premier plan et les autres) rappellent le survol (ainsi que le globe en arrière-plan qui suggère que la scène se déroule dans l’atmosphère), mais aussi le « skateboarding », une pratique à la mode chez les jeunes dans les années 1980-1990. On reconnaît ici clairement les dispositifs d’interaction homme-machine (clavier et souris), absents de la seconde image. En revanche, dans celle-ci, la pose du sujet suggère une interprétation du surf en termes d’expérience nettement plus déstabilisante – mais tout aussi électrisante –, de même que la référence à la pratique aquatique est plus flagrante (on reconnaît les vagues et la femme porte un maillot de bain).

- Note de bas de page 1 :

-

L’opposition entre espace « lisse » et espace « strié », est introduite par Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux (Deleuze et Guattari 1980) : les auteurs qualifient de « lisse » un espace nomade comme la mer et le désert, dans lequel l’itinéraire du voyage n’est pas déterminé et où l’errance capricieuse et désordonnée est la modalité fondamentale ; au contraire, « strié » désigne l’espace du voyage qui pointe directement vers son but à l’intérieur de canaux fixes, ainsi l’itinéraire ferroviaire, l’itinéraire autoroutier.

Ugo Volli (2005) a souligné que les théoriciens de l’Internet ont souvent interprété l’activité des utilisateurs de ce média selon des modes « lisses », par exemple en parlant de « surf » ou de « surfeur », et en imaginant une liberté totale de curiosité, alors que le système d’adresses qui constitue le réseau correspond naturellement à un système de stries, car en réalité il n’y a pas de continuité topologique entre les sites, mais seulement des adresses et des chemins de navigation discrets, « striés »1.

L’expression « surfer sur le Web » semble donc être principalement associée à une valorisation euphorique. Celle-ci est cependant différente de celle analysée plus haut : ici, un programme d’action n’est pas clairement identifiable et la passion euphorique qui naît de l’expérience de la pratique est déterminée par cette absence, la valeur est celle de l’égarement, l’actant prototypique est le flâneur.

En revanche, les énoncés qui investissent la pratique du « web surfing » de valeurs dysphoriques peuvent être plus difficiles à repérer, pour la simple raison que l’expression elle-même a été formulée dans un contexte de promotion du web et d’une culture « cyber enthousiaste ». En outre, il n’y a pas en effet d’espaces lisses sur le Web, sauf dans le jargon métaphorique – chaque lieu, site et plateforme a une adresse.

- Note de bas de page 2 :

-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034391219.

Cependant, au cours des dernières années, la formulation de certains néologismes introduits pour décrire la pratique du surf sur le web peut nous aider à compléter le système. L’une d’entre elles est le « doomscrolling », ou défilement morbide (également connu sous le nom de « doomsurfing »), une expression désignant un comportement consistant à faire défiler de manière compulsive des publications sur un fil d’actualité ou des nouvelles sur un site web, afin de se tenir au courant, même (et, apparemment, surtout) si les nouvelles sont mauvaises. Mais il en va de même pour ce que la Commission d’enrichissement de la langue française a appelé « visionnage boulimique », c’est-à-dire la pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes que d’habitude, le plus souvent en visionnant à la suite les épisodes d’une même série.2

Pour ces deux phénomènes, l’enjeu n’est plus seulement l’action d’une forme de vie dans un espace, mais l’interaction avec des objets et des contenus culturels générés par d’autres formes de vie (voire d’autres utilisateurs). Les formes de vie computationnelles et automatisées, telles que les intelligences artificielles, les bots, les algorithmes de classement, de prédiction et de recommandation, en sont un exemple paradigmatique. Ces derniers, et ce n’est pas un hasard, mettent en place des mécanismes visant à maintenir en permanence un degré élevé d’engagement de l’utilisateur sur un site (qui ne sera donc pas tenté de le quitter) ; une perspective critique pourrait mettre en évidence la manière dont ces formes de vie computationnelles facilitent l’émergence de phénomènes de navigation sur le web valorisés en manière dysphorique.

Par rapport aux formes de vie humaine, ce n’est donc plus seulement la compétence d’usage qu’il faut considérer, mais une compétence stratégique. Dans le premier cas, il s’agit de posséder la compétence linguistique (stricto sensu) pour agir dans un espace à travers un dispositif ; dans le second cas, c’est la compétence stratégique qui est en jeu, pour agir de manière cohérente et en accord avec les normes qui s’appliquent dans cet espace et, par conséquent, pour réaliser ses programmes d’action.

On peut en conclure que, de même que la forme de vie en transition vers le numérique est configurée comme adaptée ou inadaptée selon qu’elle possède ou non les compétences linguistiques des dispositifs numériques pour accéder à Internet, de même on peut faire l’hypothèse que la forme de vie en transition vers le numérique est configurée comme équipée ou dépourvue selon qu’elle possède ou non les compétences stratégiques pour réaliser ses programmes d’action.

4. La transition diachronique : évolution et mise à jour

Après avoir pris en compte les valorisations du déplacement par les formes de vie, il s’agit maintenant d’aborder les transformations chronologiques – causales ou conséquentes – de l’environnement collectif. Bien évidemment, ces transformations peuvent être de différents types et imputables à des acteurs de différents statuts (qui, par exemple, possèdent les dispositifs et les compétences linguistiques et stratégiques pour agir, plus efficacement que d’autres, sur l’environnement collectif). Par conséquent, le type de relation dans lequel la forme de vie est impliquée change également : jusqu’à présent, nous avons considéré la relation entre l’actant utilisateur et le dispositif, ce qui oblige à repenser l’existence du premier dans l’espace Web ; maintenant, la relation entre les acteurs humains – les utilisateurs –, toujours engagés dans un étalonnage mutuel, hétérotopique et multidirectionnel, est devenue centrale.

Si le modèle écologique de la sémiosphère peut être considéré comme central pour étudier la première dimension topologique de la transition numérique (pratiques de déplacement), il en va de même du concept d’innovation pour aborder la dimension diachronique (pratiques d'évolution des médias). Dans cette perspective, les médias peuvent être considérés comme des espèces, dont l’évolution peut être décrite selon la logique darwinienne (Scolari 2012). En revanche, afin de décrire les investissements de valeur de cette transformation, il est nécessaire d’identifier un acteur opposant, directement responsable de la mise en œuvre de cette évolution. Le cas de la mise à jour est particulièrement intéressant pour rendre compte de cette deuxième dimension.

- Note de bas de page 3 :

-

Celui-ci était composé d’un clavier en bois et en ivoire dans lequel chaque touche était montée sur des leviers en bois reliés à des marteaux de frappe.

Carlos Scolari (2021) a proposé un décalogue des lois de l’interface qui s’appuie sur la rhétorique de l’analogie entre systèmes écologiques et biologiques, d’une part, et systèmes techno-sociaux, d’autre part. Selon ce paradigme, les médias se reproduisent et s’incorporent les uns aux autres. Cela ne signifie pas seulement que, au fur et à mesure de leur évolution, ils se « remédient » (le contenu d’un média est toujours un autre média) ou « s’imitent » mutuellement : par exemple, tout comme les premiers prototypes de machines à écrire, tels que le Cembalo Scrivano, rappelaient à la fois l’esthétique et le fonctionnement du clavecin,3 les interfaces graphiques rappellent explicitement le bureau, et les interfaces de médias sociaux rappellent les blogs du début des années 2000. Cela signifie également que cette évolution peut être comparée à celle des systèmes biologiques. Comme dans les systèmes biologiques, à certains moments de l’évolution technologique, il y a des poussées de nouvelles espèces qui modifient la configuration du réseau socio-technologique : cela s’est produit avec l’augmentation de la production de modèles d’avions dans les deux premières décennies du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale, avec la multiplication des stations de radio dans les années 1920, avec l’augmentation des super-héros dans les bandes dessinées à la fin des années 1930 et dans les années 1940, avec la prolifération des chaînes de télévision dans les années 1980, ou encore avec le boom des blogs et des médias sociaux dans les années 2000 et des applications mobiles dans les années 2010. Ces étapes, selon Scolari, sont régulées par des processus de variation et de sélection, comme dans la théorie darwinienne, de sorte que lorsque les utilisateurs décident d’adopter une technologie – c’est-à-dire qu’ils décident de rejoindre l’interface et d’interagir avec le reste des acteurs – ils écartent en même temps les interfaces concurrentes.

Selon cette perspective, par innovation technologique, on ne désigne jamais simplement l’entrée sur le marché d’un média, mais une transformation profonde de l’écologie des médias qui, bon gré mal gré, verra l’adoption de ce média dans les activités internes du système qui va le contenir. Cette perspective est correcte mais, comme nous l’avons dit, elle ne tient pas compte de l’investissement des valeurs par les acteurs de la transition – les utilisateurs.

Comme pour les transitions topologiques, l’investissement de valeurs concernant les transitions chronologiques peut être décrit par le système greimassien. Nous aurons la valeur euphorique de l’approbation, qui conduit à embrasser et à expérimenter la nouveauté ; d’autre part, la valeur dysphorique de la désapprobation, qui conduit à rejeter l’innovation, et avec elle l’adaptation.

Dans les deux cas, il s’agit d’une valeur qui découle de la réputation de l’acteur – individuel ou collectif – qui promeut la mise à jour. Et c’est précisément ici que l’écologie de la communication entre en jeu – il s’agit d’une étape de plus que la conceptualisation écologique du Web. Par « écologie de la communication », nous entendons une condition dans laquelle les textes constitueraient un système, ou un organisme, dans lequel chaque élément est dépendant des autres, se définit, se nourrit et entre en concurrence avec l’existence et les activités de ses pairs (Volli 1991, p. 59). Les pratiques énonciatives, dans ce modèle, ont une responsabilité cruciale. Pensons aux débats critiques qui éclatent à chaque fois qu’un nouveau dispositif est lancé sur le marché : il est possible de stigmatiser la stratégie visant à consolider l’hégémonie d’un actant (une entreprise, par exemple) dans l’écologie (et l’économie) de la communication numérique, mais il est tout aussi possible de rendre euphorique la valeur de l’investissement et de louer la stratégie consistant à mettre à disposition une série d’innovations plus adaptées aux besoins et aux époques. Il en va de même pour les transformations profondes des pratiques de programmation et de développement de logiciels, ainsi que pour l’existence de sites web développés dans le passé, que chaque mise à jour des normes et des protocoles entraîne.

5. De l’écologie des médias à l’écologie de la communication. Pour une sémio-éthique de la culture numérique

Une perspective écologique de la communication conduit inévitablement à une réflexion sémio-éthique. Comme le souligne Basso Fossali (Basso Fossali 2011, 2017), les éléments centraux de la sémiosphère médiatique sont les stratégies sociales des acteurs auquel est demandé un ajustement relationnel continu pour préserver le système (l’organisation des formes de vie et l’espace partagé), gérer l’indétermination et pouvoir continuer à agir en son sein.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les travaux de Wendy Chun, qu’a consacré un livre à la question de la « mise à jour » : les nouveaux médias, s’ils sont nouveaux, le sont dans la mesure où ils sont « renouvelés », mais sous « stéroïdes », parce qu’ils exigent et doivent constamment être mis à jour ; ils sont nouveaux dans la mesure où ils sont mis à jour (Chun 2016 : 2). La vision de l’autrice n’est pas optimiste, car les nouveaux médias vivent et meurent en étant mis à jour : la fin de la mise à jour coïncide avec la fin de l’objet, mais aussi la mise à jour coïncide avec la déstabilisation continue des habitus de l’utilisateur. La thèse de Chun est également centrale pour aborder la détermination technologique que la mise à jour continue du support apporte à l’expérience factuelle de l’interaction utilisateur-machine. Dans ce cas, le problème central de l’écologie des médias semble être lié à l’automatisation de l’innovation. Si dans les écologies des systèmes biologiques, l’automatisation des processus est un aspect crucial pour la réalisation des mécanismes auto-poïétiques (Varela, Maturana & Uribe 1974), dans l’écologie des médias et de la communication, les choses sont différentes. La mise à jour et l’obsolescence programmée dont parle Chun n’ont plus pour but d’offrir un outil évolutif avantageux à l’utilisateur humain, de répondre à son besoin, mais de le créer, à travers des rhétoriques discursives et des valorisations sémantiques qui ne sont pas loin des fétichismes dénoncés par Baudrillard par rapport à la société de consommation. Comment faire face, donc, à l’inaccessibilité progressive des objets numériques qui, dépendant du support matériel, deviennent aussi de plus en plus éphémères et destinés à disparaître ? Comment s’immuniser contre les constantes mises à jour programmées et automatisées et les pannes de plus en plus fréquentes, imprévisibles et transcendantes, des systèmes de messagerie sur lesquels reposent les communications professionnelles ?

Nous retrouvons également cette criticité en considérant l’écologie de la communication qui, par rapport à l’écologie des médias, est plus attentive aux pratiques énonciatives et aux formes d’expression qu’à la question des dispositifs. Dans cette direction, nous pouvons aborder des questions de nature sémio-esthétique, liées à la croissance exponentielle des stimuli d’information et à leur gestion. C’est la direction prise par des auteurs tels qu’Yves Citton, qui a parlé d’une écologie de l’attention (Citton 2014) ou par Frédéric Bordage qui a proposé celle de « sobriété numérique » (Bordage 2019). Comment, dès lors, faire face à la surcharge cognitive des pratiques multitâches, ou à la pollution sémiotique et infodémique créée par différents acteurs sociaux qui, face à l’incommensurable surpopulation d’acteurs et d’objets dans le cyberespace, ont réorganisé leurs compétences afin de poursuivre des tâches de communication, souvent étrangères à leur vocation première ? Même l’entrée en jeu de formes de vie computationnelles et automatisées telles que les bots, qui simulent le comportement des utilisateurs, si elle s’est avérée stratégique pour la construction de la réputation en ligne d’acteurs qui, en fait, ont été pris au dépourvu et ont rapidement réalisé l’insuffisance de leurs compétences, a par ailleurs favorisé la diffusion d’illusions référentielles et la méfiance des utilisateurs. Toutes ces images ramènent à la dysphorie et à la désorientation que le scientifique dépeint dans la caricature de Robert Thompson.

Ces questions ne concernent pas la gestion et la composition d’un espace individuel qu’en apparence. Bien qu’au cours de cet article nous nous soyons efforcés de décrire les investissements thymiques qui se produisent dans les réalisations incarnées par des acteurs de la transition numérique, il est évident que celle-ci, en tant que processus dans le cadre de l’écologie des médias, concerne l’actant collectif – les utilisateurs connectés en réseau – comme dans le cas de la transition écologique affectée par la crise de la Nature. S’il est impossible d’arrêter l’arrivé constante de nouvelles technologies, il est même crucial d’identifier les isotopies du progrès évolutif et de maintenir une position stratégique par rapport à celui-ci. Également au niveau des investissements en valeurs et en passions l’acteur collectif est appelé à la sobriété idéologique, une exigence à laquelle la communauté intellectuelle tente toujours de répondre en équilibrant les valeurs dysphoriques par la narration historique et ceux euphoriques par l’analyse critique.