Écologie et monde de la vie Ecology and the lifeworld

Jean-François Bordron

Professeur émérite au CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques), Université de Limoges

Dans cette contribution nous présentons les différents niveaux d’objectivation les plus souvent convoqués dans les discussions concernant l’écologie et les sciences de la nature. Ce parcours nous mène au monde de la vie c’est-à-dire au domaine du sens issu plus particulièrement de la perception et des sentiments qui l’accompagnent.

In this contribution, we present the different levels of objectification most often invoked in discussions concerning ecology and the natural sciences. This path leads us to the world of life, i.e. to the realm of meaning, more specifically to perception and the feelings that accompany it.

Index

Mots-clés : objectivation, perception, sentiment, spéculatif

Keywords : feeling, objectification, perception, speculative

Introduction

L’écologie, telle qu’elle se développe aujourd’hui, se manifeste à la fois comme un ensemble de connaissances scientifiques, appartenant à une multiplicité de domaines, et comme une constellation d’appréciations, politiques, éthiques, esthétiques et parfois religieuses. Cette dualité entre une démarche scientifique, par principe objectivante, et une recherche de sens à la fois incertaine et profuse, n’est pas le propre de l’écologie. On la rencontre entre toutes les recherches scientifiques et les conséquences que celles-ci peuvent avoir sur nos représentations et nos formes de vie. On reconnaît aisément cette tension entre les connaissances physiques et le monde de la vie, entre la médecine et la vie saine, entre l’histoire et la politique, etc.

Nous allons essayer de comprendre quelles sont les raisons de cette dualité dans le cas particulier de l’écologie telle qu’elle peut influer nos formes de vie ou, tout au moins, sur ce que nous pouvons en éprouver.

Dans un premier temps nous situerons l’écologie dans ce que l’on peut appeler l’économie, notion de portée très générale dont le terme d’écologie dérive depuis la fin du XIXe siècle.

L’économie nous conduira à interroger dans un second temps la façon dont une démarche scientifique peut, en retour, se trouver à l’origine d’une recherche sémiotique et entretenir avec elle ce que nous appellerons un rapport dialectique.

1. Économie et écologie

La notion d’écologie a succédé à celle d’économie de la nature lorsque le terme d’économie s’est spécialisé dans l’économie des biens et des services. Darwin utilise encore l’expression « économie de la nature ».

Alain Deneault, dans son livre L’économie de la nature, polémique contre l’introduction du terme écologie qui rend trop distincts des questions qui devraient être au contraire pensées ensemble. Séparer l’écologie de l’économie c’est refuser que les activités humaines soient une composante de l’économie générale de la nature.

La distinction entre « écologie » et « économie » se révèle alors funeste. Elle se trouve à avaliser une dualité qui n’aurait jamais dû être, entre deux termes qu’il faudrait chercher à focaliser en tant qu’ils relèvent d’une seule et même chose, plutôt que de reconnaître l’écart induit par leur scission (Deneault 2019 : 118).

- Note de bas de page 1 :

-

Aristote, Économiques, Paris, Les belles lettres, 1968

- Note de bas de page 2 :

-

Opus cité L.I 1343 a L’économie prise en ce sens doit être distinguée de la chrématistique, terme utilisé par Aristote pour désigner l’économie monétaire dans le contexte de l’échange marchand.

L’économie suppose un ordre global selon lequel peuvent s’évaluer les différentes sources de valeur, leur organisation et leur circulation. Il peut donc s’agir, comme chez Aristote1, de la gestion de la vie domestique, littéralement de « […] l’acquisition et la mise en valeur de la maison »2. Dans la théologie chrétienne, on parle couramment de l’économie de la création, de l’incarnation, du salut. Le terme peut paraître polysémique parce qu’il désigne des réalités très diverses. On peut pourtant considérer qu’une même préoccupation fondamentale gouverne les différents usages de ce terme : comment concevoir un ordre dans lequel puissent se comprendre les rapports si divers qu’ont entre eux les êtres de toutes natures ?

Peut-on dire que toute économie présuppose un jeu d’instances ? L’économie de l’incarnation, si fondamentale pour la problématique de l’image, semble bien être dans ce cas puisqu’elle présuppose deux ordres, le divin et le mortel, liés entre eux par la question de la chair. La présence d’une finalité, marque d’un destinateur et source d’une valorisation, est également caractéristique de ces deux exemples.

- Note de bas de page 3 :

-

Kant, Emanuel, 3ème Critique.

- Note de bas de page 4 :

-

Stratégie et tactique

- Note de bas de page 5 :

-

« La beauté est la forme de la finalité d’un objet, en tant qu’elle est perçue en celui-ci sans représentation d’une fin » C3, p. 76.

Du point de vue théologique le fait qu’il y ait un ordre global peut être une évidence. L’économie y est déterminante en ce sens qu’elle définit les valeurs de tout ce qui peut arriver. Du point de vue de la science c’est tout au plus une idée régulatrice. Lorsque l’on introduit une finalité interne (le salut par exemple) tous les éléments prennent sens par rapport à cette finalité. C’est le cas lorsque l’on considère les parties des animaux3 ou encore les finalités pratiques, les buts donnés à l’action dans tous les détails de son cours4, ou même les finalités esthétiques5. Au contraire, à l’époque de la naissance de l’écologie, l’économie d’arrière-plan par rapport à laquelle se rapportent les convictions les mieux partagées, est celle de la science (et non celle du salut). Or la science se divise en disciplines diverses dont l’unité est aux mieux régulatrice. On peut ainsi comprendre le passage de l’économie, au sens classique, à la conception moderne, depuis l’époque du positivisme, comme le passage d’un ordre de valeurs déterminant à un ordre simplement régulateur, voire à une absence d’ordre. Dans ce contexte l’écologie introduit, avec la notion de milieu, l’hypothèse d’un ordre local qui nous semble intermédiaire entre l’ordre de la nécessité, qui serait celui d’une organisation physique ou chimique et la recherche de sens inhérente aux organisations sémiotiques, c’est-à-dire au monde de l’esprit.

Nous ferrons l’hypothèse que l’écologie tient une place intermédiaire et médiatrice entre le monde de la nature compris dans une perspective objectivante et le monde du sens, compris comme sémiosphère. Afin de fixer des relations claires entre ces trois ordres nous étudierons successivement : le monde de l’objectivation, le monde écologique et ses « milieux », le monde du sens.

1.1. Le monde de l’objectivation

Il s’agit de ce que Husserl a appelé des « vêtements d’idées » (Husserl 1976 : 60) : mathématiques, physiques, symboliques.

C’est le vêtement d’idées qui fait que nous prenons pour l’Être vrai ce qui est méthode – une méthode qui est là pour corriger, dans une progression à l’infini, par des anticipations « scientifiques » les anticipations grossières qui sont originellement les seules possibles à l’intérieur de l’effectivement éprouvé (réel et possible) du monde de la vie (ibidem).

Regardons quelques « vêtements d’idées » pour essayer de comprendre ce qui peut en être d’un monde objectivé bien qu’issu originairement de ce que Husserl appelle le monde de la vie.

Il est commode, dans le contexte de cette étude, de faire un bref inventaire de quelques diagrammes qui montrent clairement les nœuds logiques de chaque type d’objectivité.

Nous distinguerons successivement : les diagrammes de Feynman, le cycle de Krebs en biologie, et, plus proches d’une perspective écologique, une classification phylogénétique du vivant et le réseau trophique d’un écosystème.

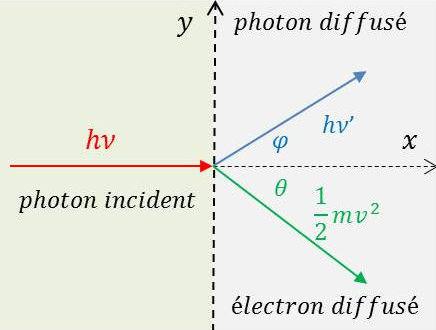

Les diagrammes de Feynman se situent à la base ultime de l’univers et suffisent en principe à toute forme d’explication : rien ne peut se produire dans l’univers excepté l’émission d’un photon par un électron ou la capture d’un photon par un électron. C’est du moins ainsi que Feynman semble penser. Nous sommes alors au plus loin qu’il est possible du monde de la vie et certainement aussi d’une conception écologique. Nous empruntons le diagramme suivant, ainsi que les trois autres, à l’encyclopédie Wikipedia.

Figure 1 : Absorption et émission d’un photon au niveau des électrons d’un atome

Ces diagrammes paraissent, à tort ou à raison, représenter une procédure d’objectivation ultime, d’autant plus absolue qu’elle ne correspond à aucune perception, mais seulement à une conception théorique.

Cependant, Heisenberg a pu écrire :

S’il est permis de parler de l’image de la nature selon les sciences exactes de notre temps, il faut entendre par là, plutôt que l’image de la nature, l’image de nos rapports avec la nature. (…) C’est avant tout le réseau des rapports entre l’homme et la nature qui est la visée de cette science. (…) La science, cessant d’être le spectateur de la nature, se reconnaît elle-même comme partie des actions réciproques entre la nature et l’homme. La méthode scientifique, qui choisit, explique, ordonne, admet les limites qui lui sont imposées par le fait que l’emploi de la méthode transforme son objet, et que, par conséquent, la méthode ne peut plus se séparer de son objet (Heisenberg 1962 : 33-34).

Cette remarque d’Heisenberg n’est pas faite pour nous faire douter de la connaissance objective, mais pour nous faire comprendre qu’elle n’est pas isolable du monde de la vie.

Dans le contexte biologique, ou plus précisément biochimique, les cycles métaboliques donnent de bons exemples de diagrammes. Ainsi le cycle de Krebs :

Figure 2 : Cycle de Krebs

Les cycles biochimiques n’ont pas le caractère hallucinatoire des diagrammes de Feynman qui paraissent être de la pure théorie. Par contre, l’univers de la chimie a inspiré les sémioticiens. Ainsi Tesnière et la valence, Peirce et l’abduction, Greimas et l’analyse sémique sont des cas évidents de l’influence du chimisme sur le sémiotique. Un enzyme tient au fond le même rôle qu’une hypothèse dans une abduction. Les signes, tels que les conçoit Peirce, sont de ce fait liés entre eux par une sorte de métabolisme.

Il est clair qu’il n’y a aucune raison déterminante pour juger le chimisme plus proche du sémiotique que ne le sont les diagrammes de Feynman. Il nous semble pourtant qu’il y a des raisons relevant de l’analogie, c’est-à-dire de cette figure qui peut lier étrangement des domaines sans rapport ontologique. Les analyses sémiques décomposent un sémème comme le font les chimistes avec une molécule. Ces rapprochements, selon un principe analogique, sont des rapports de formes ce qui ne veut pas dire des rapports ontologiquement fondés. Mais les diagrammes chimiques, parce qu’ils offrent des transformations complexes, comme on le voit dans l’image précédente, sont des sources d’inspiration pour l’univers sémantique qui ne se laisse guère saisir par la simplicité. Il faut reconnaître à l’analogie un certain pouvoir créateur.

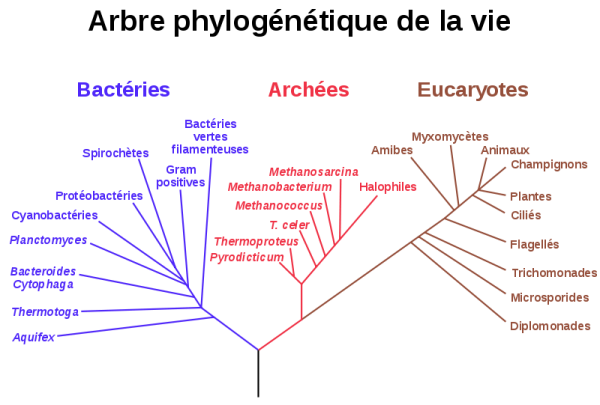

Un troisième type de diagramme nous est fourni par les classifications ensemblistes si fréquentes dans la visée naturaliste. Les espèces sont variables et produisent des sous-espèces, des variétés, etc. La sélection naturelle, par variations infimes, fait que les espèces produisent des sous-espèces, et des variétés qui deviendront de nouvelles espèces. Ceci explique pourquoi les espèces se classent facilement en genre, espèce, etc. (cf. Darwin 2022 : 529). L’organisation des êtres vivants, des plantes a donc de toute nécessité une structure arborescente. Ainsi se crée un genre de totalité particulier. L’expression sous forme d’espèces organisées en arbre est la conséquence directe de l’extrême variabilité des organismes et de la sélection naturelle. L’arbre est en quelque sorte le plan d’expression d’une rencontre entre une théorie et des multiplicités. La rencontre que nous pouvons avoir avec le milieu végétal ou animal se donne d’abord comme une question du type : « qu’est-ce que cette plante, ce champignon, cet insecte, etc. ». Le troisième terme entre la chose et nous a la forme d’un réseau qui joue le rôle d’une esquisse de la nature vue du point de vue classificateur.

Le diagramme suivant offre une version suggestive de la dispersion des espèces selon un ordre arborescent :

Figure 3 : Classification phylogénétique du vivant

Par rapport aux deux précédents diagrammes, l’arbre ensembliste offre une perspective ontologique. Chaque être est pris dans une dimension holistique et non selon un point de vue analytique comme le font les ordres physiques et chimiques. On peut y reconnaître des individus s’ils sont pris dans l’ensemble qui leur convient.

Le quatrième diagramme se présente comme un récit dans lequel les êtres vivants entretiennent des rapports de domination et de prédation. Il s’agit des schémas trophiques.

Ils comprennent une certaine narrativité et supposent donc l’actantialité comme condition essentielle. La narrativité est donc elle aussi un plan d’expression entre la volonté de vivre, du côté du sujet et du côté de l’objet. Au rapport prédateur / proie vient s’ajouter le rôle final de ce que l’on appelle les « décomposeurs ». L’exemple suivant offre une vision simple et partielle relevant de l’écosystème d’une forêt :

Figure 4 : Réseau trophique simplifié provenant de l’écosystème d’une forêt

Ce quatrième diagramme nous rapproche nettement du monde de la vie tel que nous l’éprouvons spontanément.

Les quatre diagrammes que nous venons de parcourir appartiennent tous à ce que l’on peut appeler les sciences de la nature. Leur intérêt, dans le contexte de cette étude, est de montrer les diverses distances qu’ils occupent par rapport à notre perception et donc au niveau auquel commence à se constituer le monde de la signification. Même s’il n’existe pas de frontière rigide entre les sciences de la nature, l’écologie proprement dite et le domaine du sens, il nous a semblé utile de parcourir le chemin qui va de la physique la plus abstraite vers une image de la nature déjà proche du domaine des fables.

1.2. Le milieu

L’écologie se définit, d’une façon simple, comme l’étude des êtres vivants dans leur milieu. Elle tient compte de leurs interactions entre eux et avec ce milieu.

Cette perspective est d’esprit scientifique et semble avoir une intention holistique et procéder par niveaux d’organisation. La question centrale pour notre propos est la suivante : qu’est-ce qu’un milieu et dans quelle mesure cette notion est-elle totalement objectivable ? L’hypothèse formulée au début de cette recherche postulait que l’écologie, et donc la notion de milieu, pouvait être une étape médiatrice entre le monde des entités objectivables et celui du sens. Il est manifeste en effet que, dans son usage courant, le terme d’écologie passe continûment d’un sens scientifique à des significations politiques, éthiques, esthétiques, etc. Si l’écologie se présente assez souvent comme une science de la nature avec ses protocoles expérimentaux, ses observations sur les interactions entre les divers règnes (animal, végétal, champignon) et les minéraux, les liquides, les gaz, etc. elle paraît en même temps comporter une indéniable dimension spirituelle lorsqu’elle devient écologie politique ou même, littéralement, écologie de l’esprit comme chez Bateson. On peut ajouter qu’il y a une certaine tendance à spiritualiser la nature en lui attribuant des traits propres à la subjectivité (la question de Gaïa). En outre, l’usage de ce terme, souvent prescriptif, engage des formes de vie qui ne sont pas celles des animaux, mais celles des êtres humains. L’écologie passe ainsi du domaine de la nature à celui de la vie humaine. Mais on pourrait dire tout aussi bien qu’elle fait passer la vie humaine dans l’ordre de la nature. C’est cette ambivalence qui justifie notre hypothèse. Ajoutons qu’il ne s’agit pas d’un simple transfert d’un domaine vers un autre (de la nature vers l’humanité), mais de la tentative de transformer chacun de ces domaines en fonction des qualités que l’on reconnaît à l’autre. La nature se spiritualise en même temps que nos vies humaines deviennent un ingrédient de la nature.

Le milieu, en tant que tel, se distingue des êtres qui y vivent. On distingue ainsi le biotope qui est le milieu proprement dit, et la biocénose qui est l’ensemble des êtres vivants qui l’occupent. En ce qui concerne les êtres humains il est plus courant de parler du monde ambiant. Husserl note ainsi :

Monde-ambiant, c’est là un concept qui n’a sa place exclusivement, que dans la sphère de l’esprit. Que nous vivions chaque fois dans notre monde-ambiant, qui vaut pour tous nos soucis et toutes nos peines, cela caractérise un fait qui se joue entièrement dans la spiritualité. Notre monde ambiant est une formation spirituelle en nous et dans notre vie historique. Il n’y a donc aucune raison qui autorise celui qui fait de l’esprit en tant que tel son thème, à exiger une autre explication pour ce monde-ambiant qu’une explication purement spirituelle. D’où cette proposition générale : vouloir considérer la nature du monde-ambiant comme quelque chose qui serait en soi étranger à l’esprit, et par conséquent vouloir donner à l’esprit le soubassement d’une science de la nature, en prétendant ainsi la rendre exacte, c’est un contresens (Husserl 1976 : 351).

Ce passage de Husserl nous paraît poser un difficile problème à la notion même d’écologie puisqu’il semble séparer nettement le « monde ambiant » du monde des sciences de la nature. Pourtant, dans un mouvement contraire, il établit une dépendance entre le monde spirituel et le monde de la nature, relation qui peut paraître circulaire :

Mais le chercheur de la nature ne se rend pas clairement compte que le fondement persistant de son travail de pensée, lequel est pourtant subjectif, consiste dans le monde-ambiant de la vie, que celui-ci est constamment présupposé comme le sol, le champ de travail, sur lequel seules ses questions, ses méthodes de pensée ont un sens (ibid. : 377).

Dans ces conditions il devrait être possible de théoriser un rapport écologique entre êtres vivants et milieux en tenant compte du fait que le chercheur est lui aussi un être vivant dans un milieu par rapport auquel ses questions font sens.

La connaissance objectiviste laisse le sujet de la connaissance dépourvu d’une certitude ultime dans la mesure où il met entre parenthèses le sens de sa propre activité et, par-là, de sa propre vie. Finalement il s’agit de repenser le rapport sujet / objet qui est une interprétation possible du rapport nature / culture.

Par ailleurs, même si l’on ne tient pas compte du monde propre de l’écologiste, il faut remarquer que, pour les êtres vivants qui habitent un milieu, le rapport à leur environnement est aussi subjectif. Mais comment comprendre la subjectivité des êtres vivants si l’on ne décrit rien d’autre que leurs comportements, c’est-à-dire ce qui est pour nous objectivable ? L’écologie paraît ainsi faire interagir deux types de subjectivités, celle de l’écologiste vivant dans son monde ambiant et celle des êtres vivants dans leur milieu. Entre ces deux subjectivités, le problème de la connaissance change de nature. Il devient spéculatif même si sa première intention demeure expérimentale.

On ne peut en effet concevoir une activité humaine ou animale sans qu’au moins deux espaces soient mis en relation selon un rapport qui ne peut être seulement conçu comme transitif. Il faut que les espaces se mélangent, viennent à se confondre, se réfléchissent l’un l’autre. Dans une intention écologique l’être humain se trouve devant un monde qui lui est extérieur. Il a en même temps le sentiment de posséder un monde intérieur dont il est loin de maîtriser toutes les intentions. Il est juste de dire qu’il est soumis à une autre extériorité qui lui est interne. Son activité de connaissance orientée transitivement vers le monde extérieur se double alors d’une activité réflexive, qui est aussi une activité de connaissance, mais spéculaire. Le trait, particulier à l’attitude écologique, réside dans l’attribution au monde extérieur des êtres vivants des structures comparables. En un mot, il est inévitable pour le chercheur en écologie de supposer que les animaux aussi ont une intériorité et spéculent sur leur monde.

Ce jeu infini entre deux univers également spéculatifs nous paraît désigner assez exactement le passage que nous recherchons entre le monde objectivable et l’univers du sens. Mais, notons-le, un passage n’est pas une frontière. Il est un moyen d’aller d’un côté vers l’autre, aller et retour.

Il faut en ce point évoquer les ontologies que Philippe Descola a classifiées. Elles résultent d’une corrélation des ressemblances et différences entre les intériorités humaines et animales et leurs natures physiques. Ainsi, l’animiste insiste sur les différences physiques, mais admet des ressemblances quant à l’intériorité. Le totémisme voit une ressemblance dans l’intériorité comme dans la physicalité. Le naturaliste admet une ressemblance dans le monde physique, mais une différence quant à l’intériorité. Enfin l’analogiste admet des différences aussi bien dans l’intériorité que dans la physicalité. Ce schéma (cf. Descola 2005 : 176) repose sur le croisement de deux oppositions : intériorité /monde physique, ressemblance / différence.

Il n’est pas nécessaire pour notre propos de critiquer l’une ou l’autre de ces ontologies, même si l’ontologie naturaliste semble la plus rejetée dans le contexte de l’écologie. Il nous semble simplement que cette classification ne tient pas compte du fait que l’intériorité puisse aussi comporter en elle-même une extériorité qui lui soit inhérente, de même que l’extériorité, qui ne se confond pas avec le monde physique du naturaliste, peut comporter une intériorité inhérente et non simplement superposée. L’extériorité interne ne relève pas nécessairement du monde physique. C’est le cas de l’inconscient et, en un autre sens, de l’âme qui contient une extériorité qui lui est propre. De même l’intériorité externe peut être, ou non, le propre du monde physique. Les religions attribuent souvent une intériorité au monde qu’elles perçoivent par ailleurs comme physique (ou naturelle). Notre conception de la structure spéculative est faite pour situer et comprendre l’ensemble de ces difficultés.

1.3. Le monde du sens

Nous avons jusqu’ici parcouru un certain nombre d’étapes que l’on peut qualifier de lieux épistémiques. Nous avons insisté sur l’absence de frontière, caractéristique de ces lieux. Il est raisonnable de concevoir leur tissage de telle sorte qu’aucune hiérarchie ne les sépare. Ils dépendent chacun d’une perspective de connaissance qui n’exclut rien dans son principe. Nous avons choisi de les disposer dans un ordre qui, partant de la physique la plus abstraite, s’approche peu à peu du monde de la vie. Ce chemin nous a fait croiser le monde de l’écologique qui est toujours à la recherche d’une position médiatrice. Par là, nous avons approché le domaine du sens dont il nous faut maintenant interroger la nature.

Admettons sans longue discussion que le sens résulte de l’interaction entre le monde qui nous est externe et le monde de notre corps. Nous avons justifié ce point de départ dans d’autres études (Bordron 2010). Conformément à une formulation traditionnelle, on peut dire simplement que le sens naît dans la perception qui est une entre-expression entre le monde et nous. Mais, conformément à la dimension spéculative que nous venons de reconnaître, il serait trop simpliste de comprendre la perception comme une simple interaction entre deux entités, notre corps et le corps du monde. Notre monde est en un sens biologique, mais il comprend aussi une intériorité qui possède elle-même son extériorité que l’on dira interne (inconscient, âme). De même, le monde qui est pour nous externe (le monde ou une de ses parties) peut posséder aussi, du moins dans notre interaction avec lui, une certaine intériorité agissante comme toutes les cultures en possèdent (les dieux, les puissances, etc.). Il serait étrange de vouloir supprimer du domaine du sens aussi bien nos désirs inconscients que nos mythologies. Même si nous pensons que la perception a une position centrale dans ce dispositif, il faut reconnaître aussi que l’on ne peut véritablement définir une perception si on l’isole de ce que nous désirons et de ce que nous croyons ou espérons. Or ces instances ne sont pas simplement liées additivement, elles se réfléchissent et se modifient réciproquement de telle sorte qu’il nous paraît légitime de dire que l’univers du sens est spéculatif.

À ce stade de notre parcours, nous voudrions, sur la base d’une simple expérience de pensée, reconstituer la fonction sémiotique dans ce qu’elle a de plus généralement admis, le rapport entre deux plans, expression et contenu. Si connue que paraisse cette fonction sémiotique il n’est pas certain que toutes ses conséquences en aient été tirées.

- Note de bas de page 6 :

-

Dans ses différents livres, Antonio Damasio place l’émotion au premier plan, puis, selon lui, viennent les sentiments. Le lexique des états affectifs est difficile à préciser de telle sorte que le même état affectif peut parfois être dit sentiment, affect, passion, émotion, etc. Le 17ème siècle voit paraître des traités des passions, le 18ème semble plutôt orienté vers les sentiments. Convenons de garder ce dernier terme comme terme « ombrelle » car il nous semble susceptible de plus fines nuances.

- Note de bas de page 7 :

-

Ces trois étapes ne sont pas des signes au sens de Peirce, même si nous lui empruntons son lexique, mais dans un ordre autrement disposé. Le fond de notre conception se situe dans les trois synthèses kantiennes : synthèse de l’appréhension dans l’intuition, de la reproduction dans l’imagination, de la recognition dans le concept (cf. Kant 1967).

Imaginons Cézanne regardant la montagne Sainte-Victoire ou encore Messiaen écoutant le chant des oiseaux. Il s’agit de deux cas de perception qui ne peuvent être décrit simplement selon le rapport sujet / objet ni même selon le rapport noèse / noème tel qu’il est conçu par Husserl. Ces perceptions sont des rencontres qui trouvent leur possibilité dans une émotion ou, si l’on préfère, un sentiment6. Si tel n’était pas le cas, si rien n’avait à ce moment-là, dans le paysage visuel et dans le champ sonore, quelque prégnance qui suspende un moment la neutralité des êtres, il n’y aurait aucune attention requise, aucune question posée, et finalement aucune perception consciente. Tout commence donc par un sentiment que la perception va progressivement élaborer, en construire une image presque stable et finalement le caractériser, ou au moins le spécifier suffisamment pour qu’il soit ultérieurement reconnaissable. Nous avons dans d’autres travaux décrit ce cheminement comme la succession d’un indice compris comme une question sensible, d’une icône entendue comme une stabilité méréologique et d’’un symbole compris comme une règle (une règle de reconnaissance dans l’exemple présent)7. Ce cheminement se présente comme un parcours génératif de l’expression. Mais un tel parcours n’aurait aucun sens s’il n’était pas à la recherche d’un sens c’est-à-dire d’un contenu sémantique. Dans son procès de constitution, le plan de l’expression crée la possibilité d’un sens ou, pour être plus précis, il est à sa recherche. On peut ainsi imaginer nos deux artistes portant l’élaboration de leurs sentiments jusqu’à un certain point de compréhension, démarche essentiellement théorisante puisqu’elle consiste à chercher l’idée (le sens) qui se cache derrière une première intuition. Nous sommes donc dans un cas où la fonction sémiotique est orientée de l’expression vers le contenu. C’est sans doute le cas le plus commun dans lequel le signifiant précède le signifié et le rend possible.

Si, reprenant contact avec nos deux artistes, nous les imaginons maintenant non pas dans une attitude de contemplation, mais dans une situation de création, l’un en peinture, l’autre en musique, il est clair que leur travail va maintenant consister à trouver un plan d’expression capable de réaliser une idée intuitivement ressentie, c’est-à-dire un sens. La fonction sémiotique inverse alors son orientation pour aller du signifié vers un signifiant. De même que, dans le cas précédant le signifiant rendait possible le signifié, c’est maintenant le signifié qui rend possible le signifiant. On reconnaît dans ce dernier cas le rôle de la schématisation si l’on accepte de dire comme Kant qu’un schème « est une procédure générale qui donne à un concept son image » (Kant 1967). Nous avons dans notre exemple une image visuelle et une image acoustique.

Le premier chemin est théorisant, le second créateur (poïèsis). On n’objectera qu’aucun de ces chemins ne va sans l’autre. Toute perception est en même temps une création et une création ne peut aller sans perception. Notons que nous n’avons pas supposé que les idées issues de la perception étaient précisément celles à la base de la création, même si nos exemples paraissent le sous-entendre. Nous n’imaginons pas une dépendance de ce type entre les deux orientations, bien qu’elles puissent exister. Il nous semble plutôt que les deux parcours étant en sens contraires, le terme de dialectique, qui a toujours signifié le jeu des contraires, s’impose pour comprendre leurs relations. Si, dans l’exemple que nous avons pris, exemple de nature esthétique, la sémantique issue de la perception peut servir de base au travail créatif, il est non moins vrai que la pratique d’ensemble peut offrir de multiples variations. Ainsi le tableau, ou l’air de musique, peuvent être en retour objet de perception de telle sorte que se trouve ainsi initié un autre moment dialectique dans lequel la peinture et la musique modifient à leur tour la perception que l’on peut avoir de la montagne Sainte Victoire et du chant des oiseaux. Notre intention n’est donc pas de fixer une forme à des parcours déterminés quant à la création du sens, mais de montrer que le jeu entre l’expression et son contenu est un lieu de transformation permanent, ouvert à toutes les possibilités offertes à la fois par la perception, par la pensée et par les diverses pratiques.

Conclusion

- Note de bas de page 8 :

-

Il est tentant de ce point de vue de comparer les problèmes épistémologiques de l’écologie avec ceux de la psychiatrie. Mais c’est le lieu d’une autre recherche.

Le monde du sens, tel que nous venons d’en esquisser le fonctionnement, possède comme les autres mondes envisagés (physique, chimique, biologique, écologique) une forme particulière que nous avons qualifiée de dialectique. Ces diverses formes relèvent chacune d’un certain point de vue relevant d’un lieu épistémique. Aucun de ces points de vue n’exclut les autres, même s’ils se révèlent parfois assez exclusifs. L’écologie nous a semblé être une discipline dont l’originalité est de requérir à la fois une perspective objectivante, comme les autres sciences, et une perspective sémiotique8. À nos yeux, cela n’implique aucunement que l’on doive les fusionner faisant de la sémiotique une écologie et réciproquement. Au contraire l’écart entre leurs deux lieux épistémiques est une possibilité de création et d’inventivité comme le montre en particulier certaines recherches autour de l’écologie politique (Latour 2004), l’écologie de l’esprit (Bateson 1991) ou encore l’écologie de la perception (Gibson 2014) et la sémiotique écologique (Basso Fossali 2017).