Et la figure va en s’amenuisant And the figure keeps dwindling

Lucien Massaert

Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Professeur honoraire.

Un des enjeux de la sémiotique des arts plastiques nous semble être, aujourd’hui, de forger des outils lui permettant de se distinguer, dans sa pratique, des approches de l’histoire de l’art, tout en s’en nourrissant et en l’éclairant en retour. Au nombre de ces outils, nous comptons la figure, le geste, le processus, le protocole, le rythme… à condition de reconstruire ces concepts à nouveaux frais dans une optique morphodynamique et ce en vue de mettre au jour le sens à partir de la structure de l’œuvre et non selon une approche descriptive.

Dans cette optique, nous nous proposons ici de dégager le rôle de la figure du retournement, successivement dans les œuvres de Rubens, Picasso et Duchamp, en montrant la mutation de son rôle structural par-delà les contextes historiques, les modifications des pratiques et la diversité des médiums.

One of the challenges in the semiotics of the visual/plastic arts today seems to us to be the development of tools that make it possible for it to differ in its practice from approaches in art history, while taking a leaf out of its book and in turn, enlightening it. Such tools include the figure, gestures, process, protocols, rhythm… provided those concepts are reconstructed anew within a morpho-dynamic approach, with a view to bringing meaning to light based on the structure of the work, and not on a descriptive approach.

From this perspective we propose to delineate the role of the figure of flipping/tilting/eversion, successively in the works of Rubens, Picasso and Duchamp, showing the mutation of its structural role, beyond historical contexts, changes in practice and the diversity of media.

Index

Mots-clés : Duchamp, figure, geste, Picasso, pli

Keywords : Duchamp, figure, fold, gesture, Picasso

Auteurs cités : Marcel DUCHAMP, Algirdas J. GREIMAS, Michel GUÉRIN, Maurice MERLEAU-PONTY, Jean PETITOT, François WAHL

Il nous semble que la notion de figure est appelée à occuper une place plus importante qu’elle n’en a pour l’instant dans l’approche sémiotique des arts plastiques. C’est pourquoi, cette notion jouera un rôle central dans notre investigation. Il importera, évidemment, de préciser notre définition du concept de figure et de comprendre en quoi cette notion ainsi définie peut apporter un éclairage inédit sur la mise en jeu du sens dans l’approche sémiotique des œuvres.

Nous procèderons en quatre étapes, débutant notre parcours par les questions liées à la logique narrative de la peinture d’histoire, ceci pour préciser, dans un second temps, ce que nous entendons par « figure ». Nous aborderons ensuite les procédures du collage chez Picasso pour conclure avec le protocole des 3 stoppages-étalon de Marcel Duchamp.

1. Rubens et le retournement

Comme y invitait François Wahl, notre visée a été, depuis de nombreuses années, de dégager la « matrice figurale » des œuvres, celle qui : « commande la mise en évidence du sens dans l’immanence du procès peint […] archi-dispositif enveloppant, qui fixe les constantes » du travail d’un artiste (Wahl 1996 : 180-181). On notera immédiatement un certain nombre de données essentielles : la figure est « matrice figurale », « archi-dispositif », en quoi elle se différencie de la forme, de la Gestalt ; elle est à chercher dans le processus de l’œuvre et non dans son apparence ; elle met au jour des « constantes » dans la pratique de l’artiste.

- Note de bas de page 1 :

-

Thom 1990 : 111 et 113. Voir René Thom, « Local et global dans l’œuvre d’art », Le Débat, n° 24, mars 1983, pp. 73 à 89, texte d’une conférence publiée d’abord dans De la catastrophe, catalogue d’une exposition du Centre d’Art contemporain de Genève, avril-mai 1982, pp. 41 à 53, repris dans Apologie du logos, Paris, Hachette, 1990. Voir pp. 111 et 113 pour les références à Saint Georges.

- Note de bas de page 2 :

-

Le texte présente « une version mixte » rassemblant la communication du colloque sur la sémiotique de l’espace de 1972 publiée dans la revue Notes méthodologiques en architecture et en urbanisme n° 3/4, janvier 1974 et un exposé fait peu après au séminaire de René Thom.

C’est en nous appuyant sur la démonstration que Jean Petitot consacrait aux représentations de Saint Georges et le Dragon, qu’à notre tour, nous avons pu approcher successivement les œuvres de Rubens, de Poussin et de Memling. En 1979 paraissait, dans la Bibliothèque Médiation chez Denoël/Gonthier, le volume Sémiotique de l’espace qui comprend le texte de Jean Petitot, « Saint Georges. Remarques sur l’espace pictural ». Dans ce texte − qui est pour lui, écrit-il, « d’une importance théorique stratégique » (Thom y fera référence1) et a « essentiellement une valeur de témoignage » −, Petitot écrit vouloir tester « le lien entre les modélisations combinatoires (greimasiennes) et topologiques (thomistes) des structures narratives élémentaires » ou dit autrement, « l’introduction en sémantique structurale des catastrophes élémentaires » (Petitot 1979 : 95-96)2.

- Note de bas de page 3 :

-

Nous soulignons.

L’hypothèse serait que les représentations picturales de Saint Georges et le dragon ne se limitent pas à offrir au spectateur la représentation d’un mythe, mais la représentation d’une structure narrative, d’une « structure élémentaire pure », écrit Petitot. Il oppose ici et articule « scène » et « lieu », la scène relevant « d’une théorie générale de la narrativité » et le lieu « d’une théorie générale de la spatialité ». Petitot cherche à nouer narrativité et spatialité : « Un dire conforme [un] site » (Petitot 1979 : 97)3 et nous ajoutons que, dans le même mouvement, l’espace du tableau conforme un dire. Déployer une sémiotique du tableau signifie, pour nous, activer la dynamique de ce chiasme.

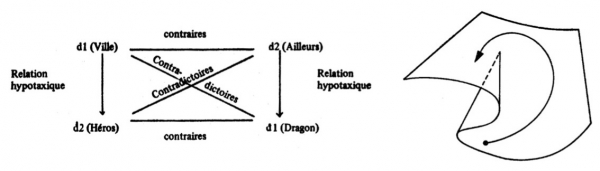

Fig. 1-2. « Carré » sémantique reprenant les quatre actants du tableau et schéma de la surface Fronce (Petitot 1979 : 99 et 107).

- Note de bas de page 4 :

-

L’auteur souligne.

Au lieu de mettre l’accent sur la temporalité, sur le récit, c’est-à-dire sur le « schème syntaxique du conflit et de la capture » (Petitot 1979 : 105), Petitot fait remarquer que les représentations picturales suspendent la diachronie (Petitot 1979 : 107) et présentent les différents actants de façon synchronique. C’est donc bien cette synchronie, le suspens de la diachronie, qu’il s’agit d’aborder lorsqu’on veut envisager la peinture. Or le schéma topologique utilisé par Petitot pour rendre compte de la capture tantôt d’un actant par un second et tantôt du second par le premier (fig. 1-2) prend comme objet le récit et non la singularité d’organisation du tableau de Van der Weyden. Dans un autre texte de la même époque ‒ important tant par son argument que par sa longueur et qui mérite, selon nous, une relecture attentive ‒, Petitot note pourtant lui-même que la « coupure disjoignant deux sites [Ville/Ailleurs], sous la forme d’un clivage spatial », que « cette coupure, cet événement pur » devrait se « placer en structure profonde au niveau sémantique » (Petitot 1977a : 370)4.

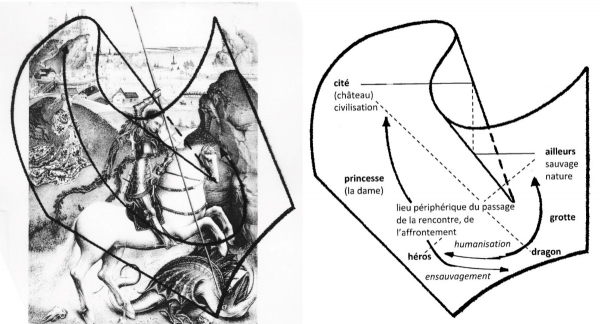

Nous avons choisi de nous appuyer sur le très bel ouvrage de Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux (Vernant 1985), qui met en évidence le rôle central de la déesse Artémis dans la règlementation de la chasse sur la frontière perméable entre deux mondes : le civilisé et la sauvagerie. La nappe de continuité du bas dans le tableau de Van der Weyden est vue ainsi comme lieu périphérique à la ville, à la culture où se joue le face à face avec l’Autre. On conçoit alors cet avant-plan, et l’affrontement de Saint Georges avec le dragon, comme lieu de passage. La confrontation devient lieu de contamination : ensauvagement du héros et prise de la culture sur le monstre.

- Note de bas de page 5 :

-

Il faut entendre ce terme au sens phénoménologique.

Nous suivons Wolfgang Wildgen lorsqu’il déclare qu’« une sémiotique visuelle qui se réduit à la mise en discours du visuel perd son accès à cette forme de sémiotisation [celle des signes iconiques et indexicaux] et réduit les phénomènes visuels aux épiphénomènes de leur reflet dans le langage » (Wildgen 2017). C’est dans un autre texte, datant également de 1977, que Jean Petitot fait appel à l’expérience visuelle et au parcours perceptif de la gravure sur bois bien connue d’Escher, Air et eau I de 1938 (Petitot 1977b : 123). L’analyse oppose et articule identification locale du détail et appréhension globale. Les caractéristiques graphiques de l’œuvre d’Escher rendent plus aisément compréhensible un fonctionnement qui se révèle plus complexe lorsqu’il est à l’œuvre dans la peinture, soit la déstabilisation du rapport fond/forme constitutive de la picturalité : c’est la continuité entre forme et espace qui permet la circulation en continu du regard dans la surface et ainsi l’action, la narration se condense spatialement dans la surface. La « réduction »5 de l’identification fait surgir ce mode particulier de la figure dont la délinéation spatiale n’est pas fixée parce qu’en perpétuel transformation au fil des parcours visuels de lecture. Stefania Caliandro parle des dynamiques liées au « noyau hypoiconique du sens […] enraciné dans la perception » (Caliandro 2002 : 155). Peindre consiste à inventer des parcours possibles pour le regard, à imprimer dans le tableau le « pli » où le regard du spectateur ira se couler. Ainsi, c’est en ce « noyau hypoiconique du sens » que récit représenté, parcours du regard et organisation du tableau doivent être approchés dans leur congruence.

Fig. 3-4. Rotation, par nos soins, à 180° de la surface plissée appliquée sur le Saint Georges et le Dragon, 1432-1435 de Rogier Van der Weyden, peinture sur bois, 14.3 x 10.5 cm, National Gallery of Art, Washington et le « Carré » sémantique inséré dans le schéma de la surface Fronce.

Au lieu de prendre comme point de départ, comme Petitot, le graphe élémentaire d’interaction qui rend compte du récit, nous adoptons un tout autre point de vue et proposons d’envisager prioritairement le lieu du tableau, c’est-à-dire les positions des actants et leurs interactions spatiales. Partant de là, nous sommes amenés à tourner le schéma de la Fronce de 180° (fig. 3-4) et à mettre ainsi en évidence, dans le tableau de Van der Weyden – par la localisation du repli –, la différence Nature / Culture et donc Ville / Ailleurs.

Fig. 5-6. Projection du graphe de l’ombilic hyperbolique dans Peter Paul Rubens, La chute de Phaëton, 1636, peinture sur bois, 28,1 x 27,5 cm, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts.

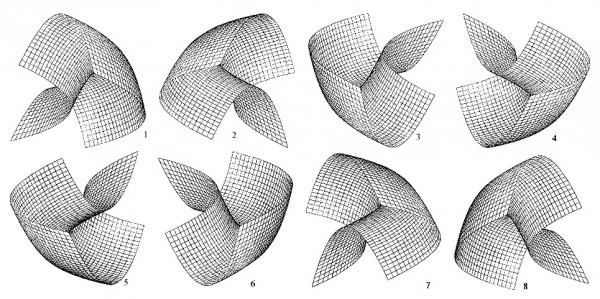

Au cours de plus de trente ans d’enseignement, nous avons, à différentes reprises, impliqué nos étudiants dans la confrontation des œuvres conservées aux Musées royaux de Bruxelles avec les graphes et projections des ombilics proposés par Woodcock & Davis dans leur ouvrage Catastrophe Theory, graphes choisis par nous en tant que pliures singulières possibles de la surface. L’un des premiers résultats probants, parmi beaucoup d’autres de cette recherche menée par les étudiants, fut leur proposition de choisir l’« ombilic hyperbolique » pour rendre compte de l’organisation de l’esquisse La chute de Phaëton de Rubens. Cette esquisse nous offre l’une des nombreuses représentations picturales inspirées à nombre de peintres par les différents épisodes de ce récit.

Le graphe de l’« ombilic hyperbolique » rend pleinement l’impression de désordre caractéristique de l’esquisse de Rubens et du retournement du char et de Phaëton. L’« ombilic hyperbolique » assurera également la correspondance de l’organisation de l’espace avec l’énoncé linguistique. En effet, René Thom associe cet ombilic à l’espace de la vague et à ce moment où la vague se retourne, se brise, s’effondre.

- Note de bas de page 6 :

-

Les graphes et projections de la catastrophe « ombilic hyperbolique » sont reproduits ici – par Anne Quévy que nous remercions pour ce travail – d’après Woodcock & Davis (1978).

Fig. 7. En tournant et inversant l’on obtient ces huit vues de la projection du graphe de l’ombilic hyperbolique6.

Le repérage des actants, comme pour le tableau de Van der Weyden, ne peut faire débat : le sujet : c’est Jupiter ; l’instrument : la foudre ; l’objet : Phaëton et son char, Phaëton objet de la colère de Jupiter, Phaëton que son arrogance mène à vouloir à toute force s’emparer des attributs et des prérogatives d’un Dieu, Phaëton qui se brise, s’effondre. On dira donc, en reprenant les deux termes utilisés par Petitot, que la figure du retournement est à la fois l’objet de la représentation, sa scène narrative, et le mode pictural selon lequel l’espace du tableau s’organise, son lieu. Il importe de procéder, à chaque fois, conjointement, par les deux extrémités du nouage, d’aborder le tableau tant à partir de sa narration, qu’à partir de sa plasticité de manière à saisir leur détermination réciproque. Cette figure du retournement rend compte, comme nous allions le découvrir par la suite, d’une mise en œuvre récurrente de l’espace chez Rubens.

Notre but étant ici d’esquisser une définition de la figure, nous ne reviendrons pas plus en détail sur ces questions qui ont occupé une large part de nos recherches et publications. Notons simplement que ce ne sont pas moins de onze tableaux cruciaux de Rubens que nous avions analysés, dans un premier temps, démontrant cette correspondance récurrente de l’espace pictural avec l’ombilic hyperbolique (Massaert 2010), d’autres œuvres venant s’y ajouter par la suite. Pour ce qui concerne Poussin, plus d’une dizaine de toiles décisives ont, dès l’abord, répondu à la structure d’occultation que propose l’ombilic elliptique (Massaert 2015), analyses elles-mêmes également élargies par la suite. Et enfin pour ce qui concerne Memling, cinq œuvres essentielles ont, lors d’une première exploration, révélé un fonctionnement répondant à l’(auto-)enveloppement qui caractérise l’ombilic parabolique (Massaert 2019). Pensant au rapport que l’écriture musicale entretient avec la musique telle que nous la percevons, on pourrait dire que l’ombilic est le chiffre de l’espace perçu du tableau. Précisons déjà − nous y reviendrons plus bas − que les liens ainsi établis sont entièrement singuliers. On cherchera, en effet, en vain une correspondance quelconque avec la double pliure de ce graphe de l’ombilic hyperbolique chez d’autres peintres baroques. De même, le graphe de l’ombilic elliptique n’est pas un marqueur du classicisme en général pas plus que le graphe de l’ombilic parabolique ne l’est des œuvres des peintres primitifs.

Fig. 8-9. École de Rubens, Saint Georges terrassant le dragon, Paris, Louvre, photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage et projection du graphe de l’« ombilic hyperbolique » dans Rubens, Saint Georges et le Dragon, 1606-1608, Musée du Prado, Madrid.

En examinant dans le détail les mouvements de la plume et du pinceau dans le dessin Saint Georges terrassant le Dragon conservé au Louvre, on aperçoit encore plus clairement combien le tracé est pris très précisément dans le mouvement de la projection du graphe de l’« ombilic hyperbolique ». La pulsion à l’œuvre dans le geste du dessin est, comme nous le préciserons par la suite, marquée par la répétition qui caractérise le travail de l’inconscient, d’où la récurrence du pli de l’ombilic qui détermine majoritairement l’œuvre de l’artiste.

Pour définir cette « répétition », cette « disposition » et cette « division réglée de l’ensemble », Robert Vischer parle ainsi de « composition intropathique », « préalablement, avant la représentation », « [objet] déterminé par l’action temporelle génétique », qu’il oppose à la « figuration purement mécanique », « blasée ». À l’opposé de cette « routine », il décrit le « mouvement rythmique » du faire de Rubens comme étant une exécution « de caractère impétueux, de l’énergie enivrée de la technique », « un pur et libre élan dans le maniement du pinceau » (Vischer 1873 : 95-96). C’est ce moment préalable à la représentation qu’à présent nous nous proposons d’analyser plus en détail.

- Note de bas de page 7 :

-

L’essentiel de l’argument de cette seconde partie a été présenté à Paris le 29 novembre 2019 lors du Colloque « Formes d’espace, formes de vie », organisé par le Collège international de philosophie en collaboration avec l’Université de Paris-I, Panthéon-Sorbonne. Nous remercions Carlos Lobo de nous avoir donné l’opportunité de partager nos réflexions à cette occasion.

2. La figure et le geste7

- Note de bas de page 8 :

-

L’italique est de l’auteur.

Qu’il faille aborder l’œuvre picturale au niveau de la « figure », nul autre sans doute que François Wahl ne le dit plus clairement : « le signe pictural n’est pas à chercher au niveau de la trace mais de la figure déjà constituée : comme un intégrant ‒ tel le mot ‒ se saisit dans l’aveuglement de ses constituants […] À quelque niveau que ce soit, on chercherait en vain un “langageˮ pré-discursif de la figure » (Wahl 1996 : 149-150)8.

- Note de bas de page 9 :

-

Chapitre VI, « Les trois niveaux de l'intelligible », pp. 347 à 354.

Pierre Francastel définit parfaitement la figure comme « une seconde articulation du système figuratif », « un second degré de généralisation figurative au-dessus des éléments détachés » de « la perception immédiate », de la « reconnaissance ». Les figures, écrit Francastel, sont des « rapports virtuels et possibles entre des éléments ». Si, dans les parcours successifs de lecture du tableau, la forme est fixe, stable, matériellement identifiable, par contre, le découpage de la figure est multiple selon le fait que l’on s’attarde par exemple sur le jeu des couleurs, ou sur celui des lumières et des ombres, des clairs et des foncés, ou encore des lignes, des mouvements ou de l’espace. Ainsi, à chaque parcours de lecture, les « éléments isolés de la représentation » restent disponibles pour des configurations renouvelées, « de nouveaux dispositifs de répartition [de ces] éléments en structures » (Francastel 1967)9.

- Note de bas de page 10 :

-

Michel Guérin écrit « Figure » avec une majuscule pour indiquer qu’il emprunte le concept à Rilke et non pour emphatiser le terme.

Bien que partant de Rilke et donc de la figure poétique, Michel Guérin nous propose une pensée de la figure en général, susceptible de rendre compte également du fonctionnement de la figure en peinture. Il écrit : « ses tours […] enregistrent les mouvements de fond de notre existence. Ce sont les Figures » (Guérin 2008 : 11)10 ; où l’on voit que la figure n’a rien de contingent, qu’elle informe l’œuvre de son mouvement. Le propre de la forme est, écrit-il, « de se distinguer du fond contre lequel elle surgit » alors que la Figure est inchoative, elle est « fondamentalement opposée à la Gestalt », elle « repousse toute discrimination entre le fond et la forme », elle est étrangère à cette opposition, « elle ne se détache pas sur un espace » (Guérin 2008 : 58, 18, 46 et 59). Alors que la forme est projection plane dans l’image, « la Figure a une courbure, une flexion » (Guérin 2008 : 11 et 57).

- Note de bas de page 11 :

-

Voir en anglais: Michael Podro, “Depiction and the Golden Calf”, Philosophy and the Visual Arts. Seeing and Abstracting, ed. Andrew Harrison, Dordrecht, Springer, 1987.

Rejoignant nos remarques concernant une saisie privilégiée du continu dans le dessin de l’école de Rubens évoqué plus haut, et commentant pour sa part une étude à l’encre de Raphaël pour La Madone lisant et l’enfant (Albertina, Vienne), Michael Podro note parfaitement que « la saisie des choses » se réalise par « la trace déliée du dessin », sa « fluidité », son « aisance » (Podro 1987 : 47)11. Il écrit :

L’envolée en spirale recueille et rassemble les formes complexes de la Vierge […] le renversement de l’enfant […] Cet élan soutenu, qui informe le dessin, a pour implication la présence à l’esprit de tous ces détails, s’inscrivant dans le dessin, qui les a absorbés dans la continuité de son propre mouvement.

Il faut, nous semble-t-il, retenir de cette description que le peintre a non seulement à l’esprit les détails de l’image, mais qu’il lui importe de trouver la façon de les relier dans la continuité d’un mouvement qui les rassemble.

Fig. 10. Eugène Delacroix, Étude pour la Mort de Sardanapale, 1827-1928, plume, aquarelle et crayon, 26 x 32 cm., Paris, Musée du Louvre, Cabinet des dessins.

L’étude de Delacroix pour la Mort de Sardanapale conservée au Cabinet des dessins du Louvre, est bien connue ; peut-être pas l’original mais sa reproduction qui a été beaucoup diffusée. Rien d’inhabituel à ce que le peintre prépare longuement l’élaboration de son travail par de nombreuses études préparatoires comme l’a fait Delacroix pour ce tableau. Dans la présente esquisse, l’attention du peintre semble s’être portée sur les objets amoncelés au premier plan, mais sa préoccupation est également la dynamique globale. Delacroix a déjà une idée relativement précise des éléments de l’ensemble et tente de donner corps au mouvement de vagues successives qui va produire, qui va constituer l’unité du tableau.

Dans le même esprit, Michel Guérin parle « d’une archi-in(tension) [comme Wahl parlait d’« archi-dispositif »] précédant toute mise à distance formelle objectivante » (Guérin 2014 : 30). Il note :

la figuration, comme l’a montré Pierre Francastel, ne fige pas l’image ni n’immobilise les formes. Elle fait corps avec un schématisme dynamique qui happe dans son mouvement tourbillonnaire des corps et des rythmes, des choses et des signes, des manières et des intensités ; en quoi elle ressortit à l’imagination productrice (et non pas empiriquement reproductrice). (Guérin 2014 : 21)

C’est le mouvement pulsionnel de la plume qui va engendrer le « schématisme dynamique », la continuité de l’espace. Corps, objets, drapés, animaux, tout indistinctement doit être pris dans l’enchaînement continu. Cette continuité est encore clairement perceptible dans l’Étude pour le même tableau (Musée Bonnat-Helleu de Bayonne) et dans son Esquisse à l’huile sur toile conservée également au Louvre.

Fig. 11. Eugène Delacroix, “Étude pour La Mort de Sardanapale”, 1827, crayon graphite, pinceau et encre brune, sur papier, Musée Bonnat-Helleu de Bayonne, © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojeda.

Il y a ainsi comme deux mondes parallèles dans toute peinture : d’une part la juxtaposition, le découpage des formes de l’identification (l’image) et d’autre part le glissement côte à côte, continu, comme souterrain, métonymique qui livre les passages d’un cheminement possible dans le tableau ; selon les termes de Philippe-Alain Michaud, « retour de la figure figurée à la figure figurante » (Michaud 2005 : 16). Le découpage des formes, leur reconnaissance est de l’ordre du visible. La continuité, quant à elle, n’est pas donnée, elle est de l’ordre d’une reconstruction qui réclame du spectateur comme une vision involontaire, un oubli de la reconnaissance, une omission du découpage de la Gestalt – Greimas va jusqu’à parler de la nécessité d’un « dérèglement de la perception » (Greimas 1987 : 76). Tout un chacun, s’il a eu l’occasion d’observer un peintre au travail, aura noté cet étrange comportement qui consiste à cligner des yeux pour voir « moins bien », pour voir autrement, pour percevoir les masses à l’œuvre dans la peinture. C’est également ainsi que l’on verra se dégager l’« ombilic » du tableau. Robert Vischer parle d’une « obscure condensation de l’impression » :

la simple réception de l’image qui se présente en vue de la progression ample et continue du phénomène vers la totalité […] Ce « voir » simple est toujours un processus dans une certaine mesure inconscient ; car l’impression reçue n’est pas encore spécifiée. Ce n’est rien de plus qu’une apparence rêveuse de l’ensemble. […] il s’agit de constituer des masses [de suivre] les surfaces, les creux et les bosses […] les versants, les pentes. (Vischer 1873 : 61-62)

Vischer oppose ce « voir » simple au regard qui lui va s’assurer de la ligne, du contour des formes.

- Note de bas de page 12 :

-

Si l’on excepte les extraits traduits dans le recueil rassemblé par Roberto Salvini et intitulé Pure visibilité et formalisme, paru aux éditions Klincksieck en 1988, il faudra attendre 2002 et 2003 pour que paraissent les premières traductions françaises respectivement aux Éditions de l’Imprimeur et de la rue d’Ulm.

- Note de bas de page 13 :

-

« Le monde perceptif “amorphe” dont je parlais à propos de la peinture – ressource perpétuelle pour refaire la peinture – qui ne contient aucun mode d’expression et qui pourtant les appelle et les exige tous et re-suscite avec chaque peintre un nouvel effort d’expression ». (Merleau-Ponty 1964 : 233)

Pour la sémiotique de l’art, il ne s’agit pas de traiter de l’image ou de la forme, mais de saisir la figure en tant que matrice de formes : versants, pentes, creux, bosses, masses, surfaces. C’est là que se différencient la sémiotique de l’art et la sémiotique de l’image. Comme l’indique Philippe Junod qui, dès 1976, s’intéresse, dans sa thèse, à l’esthétique de Konrad Fiedler12 : « La “picturalité”, ce qui distingue le tableau du signe transitif, s’incarne souvent en une tension dynamique entre la deuxième et la troisième dimension [...] c’est la surface picturale qui engendre son espace plus que l’objet représenté ne conditionne sa projection bidimensionnelle. » (Junod 1976 : 300). La fluidité des coups de plume de Raphaël, les tracés compulsifs de Delacroix, ces entrelacs de lignes peuvent être rapprochés de ce que Merleau-Ponty dans les notes rassemblées à la fin du Visible et l’Invisible nomme « le monde perceptif “amorphe” […] ressource perpétuelle pour refaire la peinture ». Il n’y a là, en effet, comme l’écrit Merleau-Ponty, encore « aucun mode d’expression » à proprement parler et pourtant, ce moment inchoatif « les appelle et les exige tous » (Merleau-Ponty 1964 : 233)13. Chaque « nouvel effort d’expression » repartira de là, de ce mouvement d’ensemble, de « cet élan soutenu », disait Prodo, qui se cherche dans un premier instant de tracés chaotiques.

Croisant comme tout un chacun, dans les années soixante-dix, la théorie des catastrophes, et plus précisément les graphes et projections des ombilics chez Woodcock & Davis, l’outil pour penser une continuité entre deuxième et troisième dimension s’offrait à portée de main. L’intuition était de s’en saisir, de tenter de dépasser le caractère métaphorique de l’utilisation du concept de pli dans la phénoménologie, d’en faire un outil opératoire pour la lecture du tableau. Dans le chapitre « Le langage indirect », de La prose du monde, Merleau-Ponty écrit :

- Note de bas de page 14 :

-

Nous soulignons.

Étant donné des organismes, des objets ou fragments d’objets qui existent pesamment dans son entourage, chacun en son lieu, et cependant sont parcourus et reliés en surface par un réseau de vecteurs, en épaisseur par un foisonnement de lignes de force, le peintre jette les poissons et garde le filet. (Merleau-Ponty 1966 : 66)14

Assurément, Merleau-Ponty ne pouvait penser à Thom, mais tout est là, tout ce qui nous importe, tout ce qui nous a retenus dans les dessins de Raphaël, de Delacroix comme dans tout dessin préparatoire ou toute esquisse de tableau : les éléments séparés, « chacun en son lieu », sous les yeux du peintre et ensuite, le regard qui s’en détourne, l’attention portée par celui-ci à ce qui les relie en surface, dans l’épaisseur : la continuité d’« un réseau de vecteurs », « un foisonnement de lignes de force ». Le peintre pense le continu, pense le filet, la surface et l’épaisseur du filet :

la perception stylise, c’est-à-dire qu’elle affecte tous les éléments […] d’une certaine commune déviation.

Tout […] comparé au réel « observable », sera soumis à un principe de déformation plus secret. (Merleau-Ponty 1966 : 84)

Une « commune déviation », un « principe de déformation plus secret » tel par exemple le renversement chez Rubens, le recouvrement chez Poussin ou l’(auto-)enveloppement chez Hans Memling. Et Merleau-Ponty d’ensuite reprendre à Malraux l’expression « déformation cohérente » et d’interroger :

d’où vient qu’elle nous semble cohérente et que tous les vecteurs visibles et moraux du tableau convergent vers la même signification X ? […] Il suffit que, dans le plein des choses, nous ménagions certains creux, certaines fissures. (Merleau-Ponty 1966 : 85)

Nous le faisons, ajoute Merleau-Ponty, « pour faire venir au monde […] un sens ». À la métaphore du pli, récurrente dans le discours de la phénoménologie, Merleau-Ponty ajoute ces précisions topologiques incontestablement relevées au cours de son commerce suivi avec la peinture : pli signifie « creux » et « fissures » et en outre cette « déformation cohérente » qui affecte la surface du tableau lui donne son sens. Il faut y insister : ce n’est ni le récit représenté, ni la description ou l’identification d’une suite d’éléments, de formes ou de détails qui délivrent, selon lui, le sens du tableau, mais la mise au jour du réseau, des lignes de force, d’un « principe de déformation plus secret ». Merleau-Ponty poursuit :

Il y a signification lorsque nous soumettons les données du monde à une « déformation cohérente » (en note Merleau-Ponty indique la référence à Malraux, Le musée imaginaire, La création artistique, Paris, Skira, 1949, p. 152). (Merleau-Ponty 1966 : 85)

Malraux dans la page citée nous présente l’artiste comme celui que les œuvres d’art fascinent, mais qui « veuille aussi les détruire ». Il ne se soumet pas aux formes vivantes mais emploiera « telle de celles-ci pour atteindre une autre déformation cohérente – chargée d’une autre signification » (Malraux 1949 : 152) en conflit avec celles de ses prédécesseurs.

Greimas va lui également reprendre l’expression dans son texte de 1987. Il estime qu’il faut, pour que la sémiotique visuelle réussisse « à proposer une interprétation cohérente de la double lecture – iconisante et plastique […], pour rendre compte du fait esthétique », qu’elle propose, allant au-devant des « gestalten iconisables », « une lecture seconde, révélatrice des formes plastiques », et qu’ainsi se dégagent une « “déformation cohérente” du sensible » (Merleau-Ponty), des correspondances « “normalement” invisibles », des « formants plus ou moins “défigurés” » pour qu’ainsi, « la peinture se met[te] à parler son propre langage » (Greimas 1987 : 77-78). On ne peut sans doute dire plus clairement que l’identification des formes de l’image ne suffit pas, que la sémiotique des arts plastiques se doit, pour ne pas laisser échapper le « fait esthétique », de mettre en évidence une dimension « “normalement” invisible » du tableau.

Le geste ne projette pas le volume de façon optique sur la surface ; il emporte avec lui ses qualités spatiales de geste et les condense sur le support. Le tracé prend avec lui le volume. Et quant au geste plus précisément, Michel Guérin écrit que « La Figure est le schème poétique du geste, son épure plastique et sa tonalité (musicale) » (Guérin 2011 : 134). C’est ce sens de la figure comme « schème », comme « épure » du geste qui occupera les réflexions qui suivent. Michel Guérin ajoute : « le geste fait sens, est sens » (p. 80) et c’est en quoi, le concept de « geste » peut être appelé à jouer un rôle central dans une approche sémiotique de l’art au même titre que le concept de « figure ».

3. Picasso et les papiers collés

Fig. 12. Pablo Picasso, Violon, 1912, fusain et papiers journaux collés sur papier, 62 x 47 cm, Musée national d’art moderne - Centre Pompidou, Paris. Donation M. Henri Laugier, 1963. AM 2914 D © Paris, RMN - Grand Palais / Droits réservés © Succession Picasso, 2022.

Dans le papier collé Violon, de 1912, Picasso conjugue deux opérations : couper - retourner. « Une volte » pour reprendre le terme utilisé par Michel Guérin. La reconnaissance de la référence à l’instrument de musique importe désormais moins que l’opération du faire, l’opération de retournement : la remontée du voir au faire, déplacement de la perception de l’œuvre à la reconstitution mentale de son élaboration ; opération que l’on peut, avec Michel Guérin, appeler son geste.

- Note de bas de page 15 :

-

Notre traduction.

Les trois photographies bien connues des accrochages, en 1912, des papiers découpés dans l’atelier du 242 boulevard Raspail à Paris, suffisent à démontrer la réflexion « sérielle » systématique développée alors par Picasso, réflexion à ce point méthodique que l’on peut aborder ces œuvres en termes de système sémiotique. Yve-Alain Bois parle d’une « insistance de Picasso, tout au long de sa vie, sur la nature sérielle de son travail, la permutation à l’intérieur d’une série étant l’une des bases de l’activité structuraliste » (Bois 1992 : 194)15. La permutation a lieu entre les éléments des différents tableaux et collages, mais également à l’intérieur de l’œuvre elle-même, entre ses différents composants. Yve-Alain Bois conclut son intervention en citant longuement Roland Barthes et en disant sa conviction que celui-ci décrit, dans ce passage, « rien de plus et rien de moins que l’entreprise cubiste de Picasso » :

L’activité structuraliste comporte deux opérations typiques : découpage et agencement. Découper [l’objet], c’est trouver en lui des fragments mobiles dont la situation différentielle engendre un certain sens ; le fragment n’a pas de sens en soi, mais il est cependant tel que la moindre variation apportée à sa configuration produit un changement de l’ensemble […] Les unités posées, l’homme structural doit leur découvrir ou leur fixer des règles d’association : c’est l’activité d’agencement, qui succède à l’activité d’appel […] c’est par le retour régulier des unités et des associations d’unité que l’œuvre apparaît construite, c’est-à-dire douée de sens ; les linguistes appellent ces règles de combinaison des formes, et il y aurait grand intérêt à garder cet emploi rigoureux d’un mot trop usé : la forme, a-t-on dit, c’est ce qui permet à la contiguïté des unités de ne point apparaître comme un pur effet du hasard : l’œuvre d’art est ce que l’homme arrache au hasard. (Barthes 1964 : 216-217)

Outre la permutation relevée par Bois, Roland Barthes note donc lui aussi l’importance des logiques de « contiguïté ». Si, comme l’écrit Brigitte Léal, ce sont souvent les collages « les plus arides » qui sont achetés par Breton, Soupault, Éluard et surtout Tzara (Léal 1998 : 10), c’est que cette radicalité, cette économie de moyens a été verbalisée et que ni ces choix d’acquisition ni la démarche de l’artiste ne sont plus guidés par le seul jugement de goût.

- Note de bas de page 16 :

-

Publié initialement dans Macula vol. 5/6, 1979.

Pour interroger ce geste, remontons quelques années en arrière, jusqu’à cet autre moment fondateur pour l’œuvre de Picasso, ce que nous nommerons « la machine » des carnets préparatoires aux Demoiselles d’Avignon. Il s’agirait, avec Les Demoiselles, d’« entrer, écrit Leo Steinberg, à l’intérieur du corps de la représentation » (Steinberg 1988 : 326). Christian Bonnefoi, pour définir ce qu’il nomme « machine », parle de « lieu d’un parcours empirique du sujet […] lieu d’une production d’objets partiels, de dispositifs » (Bonnefoi 1997 : 190)16 ; définition que nous reprenons à notre compte pour qualifier les carnets : c’est donc bien, si l’on suit Bonnefoi, d’un parcours, non de l’œuvre, mais du sujet peintre qu’il s’agit, du sujet peintre et de ses « objets » (Massaert 2020). Le jeu de renvois recto-verso des feuillets de ces carnets préparatoires ne doit pas être ignoré dans ce qui va se révéler comme dispositif d’une opération compulsive de retournement des figures. Le rapport du cubisme à Mallarmé, révélé déjà, par exemple, par Kahnweiler, Max Jacob ou Reverdy, peut ainsi également se concevoir dans la relation à sa pensée du feuillet et du livre.

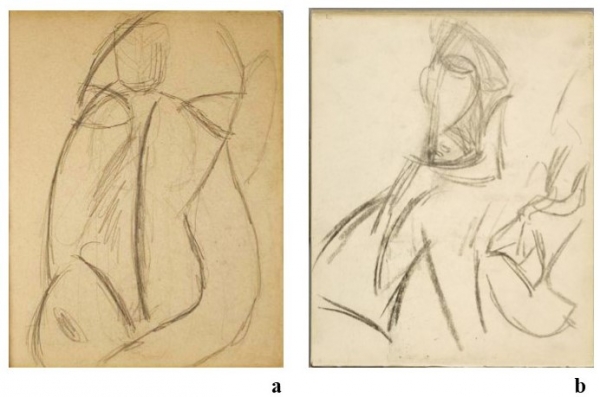

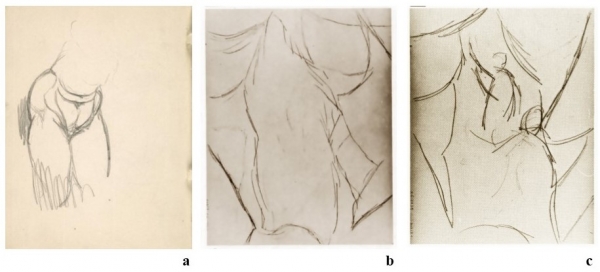

Alors que William Rubin étudie au plus près les recherches préparatoires pour le personnage de droite accroupi (Rubin 1988 : 483), il est étonnant qu’il ne note pas − sans doute parce qu’il s’agit d’une opération particulièrement improbable − cet étrange travail d’aller-retour entre l’esquisse d’un visage et celle d’un dos, menant à la progressive confusion d’un haut de face et d’une vue de l’arrière (voir ci-dessous la figures 13. a). À propos de la gouache sur papier de juin-juillet 1907 (Étude pour la demoiselle accroupie) ‒ « précédée, dans le carnet 13, par une série de croquis consacrés au même sujet » ‒, Yve-Alain Bois écrit que « nous voyons une tête prise dans le processus de devenir un torse » (Bois 1992 : 175 et 199 n 31). En prêtant moins d’attention à l’indication du nombril et du pli du ventre, on pourrait également y voir, superposé, un dos, et cela du fait de l’incurvation de la ligne suggérant une colonne vertébrale et de la disposition des omoplates qui se métamorphosent en indications des emplacements des yeux.

Fig. 13. a. Carnet 13, fin juin - début juillet 1907, folio 11 recto, Tête de la demoiselle accroupie de dos à droite, surimposée à une esquisse de figure ; b. Carnet 9, mars - juillet 1907, folio 1 recto, Étude pour la demoiselle accroupie de dos à droite, mine de plomb, papier Ingres, Musée national Picasso Paris. Photo © RMN-Grand Palais / photographies Adrien Didierjean, Mathieu Rabeau. © Succession Picasso 2022

- Note de bas de page 17 :

-

L’ensemble des dessins des seize Carnets préparatoires sont reproduits dans le catalogue Les Demoiselles d’Avignon, volume 1, Paris, Réunion des Musées Nationaux, Musée Picasso, 26 janvier-18 avril 1988. Il est à noter que, dans ce catalogue, le Carnet aujourd’hui numéroté 9 est répertorié comme étant le Carnet 3 et le Carnet aujourd’hui numéroté 8 comme étant le Carnet 2.

À ce qui précède, il faut ajouter les recherches en vue de la draperie des carnets douze et quatorze, recherches qui, dans le catalogue de 198817, sont intitulées « Étude d’espace : les rideaux ». Pas moins de dix études de rideaux occupent les rectos des feuilles dont les versos sont occupés par les études de la figure « debout à droite » des Demoiselles. Le sillon creusé par la pointe du crayon s’imprime dans la page suivante, permettant le report à l’identique du dessin d’un feuillet sur l’autre. La reprise de ce sillon au crayon produit ensuite de très légères variations. Une observation attentive permet de reconnaître, au départ de cette série d’études d’espace, une représentation anthropomorphe, plus précisément le volume d’une cuisse (fig. 14. a et b). Comme Dionysos, l’espace naît ici, pourrait-on dire, de la cuisse de Zeus : retournement du volume de la cuisse en creux des rideaux (fig. 14. c) et inversement, renversement de l’espace en figure.

Fig. 14. a. Carnet 8, hiver 1906 - 1907, carnet de dessins pour Les Demoiselles d’Avignon, folio 41 recto, étude de nu (carnet tenu à l’envers) Musée national Picasso Paris. Photo © RMN-Grand Palais / photographie Adrien Didierjean ; b. Carnet 12, fin juin-début juillet 1907, collection particulière, folio 4 recto, Étude d’espace : les rideaux, crayon noir ; c. Carnet 12, folio 9 recto. © Succession Picasso 2022

- Note de bas de page 18 :

-

Voir également Leo Steinberg “The Philosophical Brothel”, October n° 44, Spring 1988, p. 52: « We know that Picasso wonders about the averted back of what he sees, and that his œuvre exhibits inversions of viewpoints from back to front in infinite ways. I propose that his next decision constitutes what the movies call a shot/counter-shot. As if his next picture must inevitably behold that same curtain from the reverse side ».

- Note de bas de page 19 :

-

Cité par Leo Steinberg, (Steinberg 1988 : 360). Greenberg parle des « hauteurs » de l’art opposées au « goût attardé de Picasso » : « his own retarded taste ».

- Note de bas de page 20 :

-

Jouant sur le double sens de « primitif », Hal Foster (Foster 1994) aborde non seulement Les Demoiselles d’Avignon, mais également les œuvres de Gauguin et Kirchner.

- Note de bas de page 21 :

-

Clement Greenberg cité par Leo Steinberg (Steinberg 1988 : 360) ; (Greenberg 1966 : 30).

Leo Steinberg note, non sans à propos, qu’il faut voir là « la marque d’une [réelle] obsession » (Steinberg 1988 : 352). « Picasso se préoccupe de l’envers […] son œuvre présente en quantité infinie toutes les manières de renverser les points de vue sens devant derrière » (Steinberg 1988 : 346-347)18. La réaction de Clement Greenberg, dont on connaît la virulence critique à l’encontre de Picasso, est symptomatique : « il ne sait plus où se trouve le haut » (Greenberg 1966 : 31)19. Et assurément, il est ici mis fin à toute opération d’idéalisation. Le geste de retournement du papier journal dans Violon, le papier collé de 1912 examiné plus haut, peut donc être replacé dans un contexte fantasmatique plus général. S’il y avait une comparaison à faire, ce serait, pour les contemporains de 1907, l’équivalent du trauma de la confrontation à la « scène primitive »20. Mais en 1966, « les grandes et hautes voies de l’art »21, dont se réclamait Greenberg, n’avaient toujours pas digéré le traumatisme.

- Note de bas de page 22 :

-

Il nous semble que, dans cette expression « concrétion symbolique », il ne faut voir aucune évocation d’un éventuel symbolisme de l’image, mais bien plutôt une opposition entre ce qui relève du registre imaginaire et ce qui relève du registre symbolique, ce dernier étant à comprendre comme ce qui concerne les lois qui président au fonctionnement du langage (langage pictural du retournement dans le cas présent). Chercher une confirmation du monde fantasmatique de l’artiste dans sa vie quotidienne ne constitue aucunement un élément de preuve. Pour qui cherche ces parallèles, l’on dispose, dans le cas de Picasso, du jugement moralisateur de Gertrude Stein taxant sa sexualité de « sale » ; voir Rubin (1988 : 371-372).

C’est dans le travail sur la figure accroupie des Demoiselles que se concrétise, pour la première fois, ce qu’il nous faut bien appeler un fantasme, qui deviendra une constante tout au long de l’œuvre à venir. Pour désigner ce renversement du haut et du bas, cette interpénétration de la face et de l’arrière, cette confusion du volume et du creux, nous pouvons reprendre les formules une fois de plus très heureuses de Steinberg et y voir « un diagramme déréglé », « une concrétion symbolique » (Steinberg 1988 : 355 et 352)22. Il ne faudrait sans doute pas alors, comme Florence de Mèredieu, estimer qu’à chaque époque de l’œuvre de Picasso correspond un schème, un diagramme différent (De Mèredieu 2000 : 127-128). Le schème, le diagramme picassien, la machine picassienne se situent dans cette topologie d’un triple retournement. Le « diagramme déréglé » marque ainsi la fin de la structure de pli de la peinture au sens phénoménologique ; le pli implicite mis au jour dans l’« ombilic » du tableau représentatif s’est transformé en plissé explicite du plan pictural. L’espace plissé de l’ombilic n’est plus de l’ordre de la représentation comme chez Rubens, mais devient l’espace même, en trois dimensions, de la « volte » du papier.

Si Michèle Porte développe le parallèle entre quatre fantasmes originaires chez Freud (séduction, scène primitive – que nous venons précisément d’évoquer −, castration, retour dans le sein maternel) et les préprogrammes de Thom (Porte 2019 : 129), nous écrivions dès 1993, que « le fantasme s’inscrit non seulement dans une lettre » mais doit pouvoir s’approcher simultanément comme « un espace topologique » (Massaert 1993) ; au-delà de cette question généralement traitée de la lettre du fantasme, il faut prendre en compte celle de son déploiement spatial, « retraduire la logique dans le lieu » (Nassif 1970 : 225). L’artiste cherche la forme par le geste ; la pulsion gestuelle est ainsi non seulement « aimantée » par une intention de forme mais également animée par une compulsion fantasmatique.

Ce sont donc ces quatre fantasmes originaires que nous retrouvons dans nos recherches : le fantasme de renversement/retournement que nous venons d’évoquer chez Picasso se retrouve à l’identique lié à l’ombilic hyperbolique chez Rubens, trace du traumatisme lié à la vision ou à l’imagination de la scène primitive. Nous avions suivi François Wahl (Wahl 1996 : 156 à 159) et Stéphane Lojkine (Lojkine 1996 :109) quant au repérage du fantasme de castration chez Poussin (Massaert 2015) se présentant sous la forme d’un espace contraignant informé par le schéma de l’ombilic elliptique. Le croisement/enveloppement récurrent dans l’ombilic parabolique caractérisant l’organisation des peintures de Memling relève pour sa part du fantasme du retour dans le sein maternel. Enfin, dans la transformation/contamination évoquée plus haut dans le tableau de Van der Weyden, on reconnaîtra le tour du fantasme de séduction.

À n’en pas douter, nous sommes très proches, avec le phénomène d’identification des schémas de pli des ombilics, des processus d’Einfühlung. Stefania Caliandro écrit qu’il s’agit de « ressentir une analogie structurelle avec l’objet regardé, s’envelopper en lui comme si c’était un vêtement » (Caliandro 2004 : 794), description où nous retrouvons la sensation d’enveloppement qui nous saisit devant les tableaux de Memling. L’expression à laquelle Stefania Caliandro fait référence : « je m’enveloppe dans ses contours comme dans un vêtement » est reprise à Robert Vischer dans son ouvrage Über das optische Formgefühl (Vischer 1873 : 72).

4. Duchamp et les 3 stoppages-étalon

- Note de bas de page 23 :

-

Cité par Hubert Molderings. Le propos est tenu dans un entretien avec Katharine Kuh publié dans The Artist’s Voice : Talks with Seventeen Artists, New York, Harper & Row, 1962, p. 81.

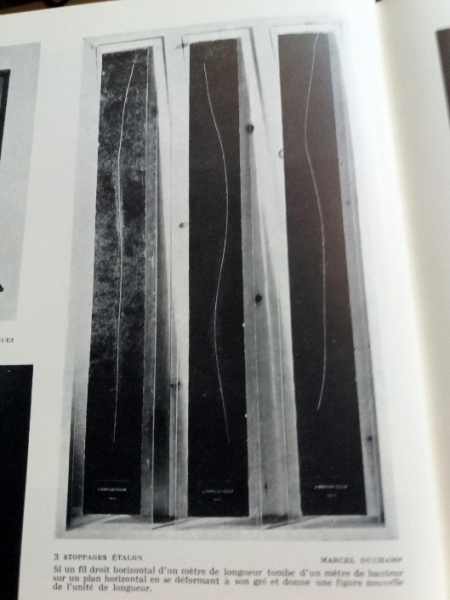

On s’étonnera sans doute que Marcel Duchamp ait pu qualifier les 3 stoppages-étalon (1913) – œuvre sans doute modeste au regard des emblématiques Grand verre et Étant donné –, « d’œuvre la plus importante de toute sa production » (Molderings 2002 : 158)23.

Fig. 15. Les 3 stoppages-étalon tels que reproduits dans Le Minotaure n° 10, 1937, p. 34.

Présenter les 3 stoppages-étalon comme le lieu par excellence de la mise en œuvre du hasard, comme cela se fait le plus souvent, même si les propos de Duchamp y incitent, relève d’un abus, d’une facilité ou à tout le moins d’une faiblesse de la réflexion. Selon son acception communément admise, le hasard se définit comme caractérisant la rencontre fortuite entre deux événements ou deux chaînes causales sans rapport préalable. Rien ici n’est fortuit : le lâché de fil est intentionnel pour ne pas dire calculé, la surface d’accueil a été placée soigneusement au sol au préalable, la longueur du fil et la hauteur de chute sont prédéfinies.

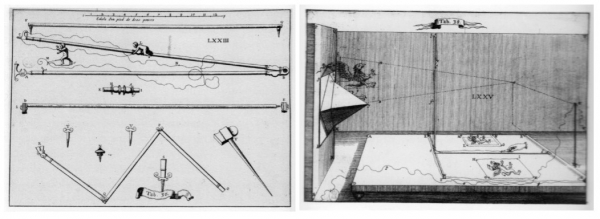

Fig. 16-17. Ludovico Cigoli, « Dispositif de dessin perspectif » in Jean-François Nicéron, La perspective curieuse, Paris, 1652, planches 73 et 75.

Parmi les notes concernant le Grand Verre, intitulées À l’infinitif, (La Boîte blanche, 1966), le dossier consacré à la perspective commence par cette indication :

- Note de bas de page 24 :

-

Voir également (Duchamp 2008 : 124).

Voir Catalogue de Bibliothèque Ste Geneviève toute la rubrique

Perspective :

Niceron (le Père J., FR.) Thaumaturgus opticus (Duchamp 1975 : 122)24.

Duchamp, tour à tour stagiaire, bibliothécaire suppléant et ensuite bénévole à la Bibliothèque Sainte-Geneviève entre mai 1913 et mai 1915 (Peyré 2014 : 14-17 et Molderings 2008 : 162 n. 68), connaissait donc les deux planches de Cigoli reproduites ci-dessus, auxquelles il faut ajouter la planche 74. Les parties de fil en surplus représentées sur ces planches, abandonnées sur le plan dit du sol, deviennent, dans les 3 stoppages-étalon, les éléments mêmes de l’expérience ; c’est le reste du dispositif perspectif qui devient l’œuvre.

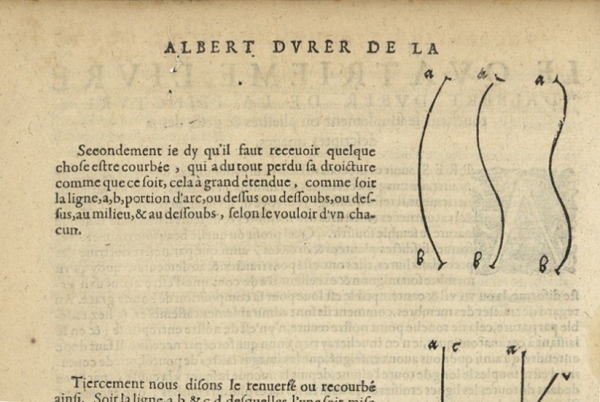

Fig. 18. Les quatre livres d’Albert Durer, Peinctre & Geometricien tres excellent, de la proportion des parties & pourtraicts des corps humains, trad. Loys Meigret, Arnhem, Iean Ieanfz, 1613.

Évelyne Toussaint relève la parenté des 3 stoppages avec les trois lignes d’un dessin d’un autre ouvrage également conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Les quatre livres d’Albert Durer, peinctre & geometricien tres excellent, de la proportion des parties & pourtraicts des corps humains (Toussaint 2014 : 128-129). Le rapprochement pourrait pourtant se révéler trompeur, parce que, sans doute, purement formel. Dürer, en effet, propose en quelque sorte une codification, un alphabet de lignes pliées, courbées, entrelacées, etc. pour le tracé des corps à la manière des lignes sinueuses de The Analysis of Beauty de William Hogarth. On pourrait, par contre, trouver plus de sens à l’autre parallèle proposé par Évelyne Toussaint qui concerne les trois lignes, l’une droite et les deux autres de plus en plus irrégulières, tracées entre les dessins d’oiseaux en vol, en marge du folio 36 verso du Manuscrit E de Léonard de Vinci ; relevé des trajets des oiseaux comme les 3 stoppages sont le relevé de la chute des fils.

Fig. 19. Léonard de Vinci, Manuscrits E, Bibliothèque de l’Institut de France, détail du folio 36 v. Photo © RMN-Grand Palais (Institut de France) / Michel Urtado.

Les 3 stoppages-étalon mettent en place une procédure réglée tout en faisant très peu de cas du résultat précis de la retombée. S’arrêter au rôle du hasard pour caractériser cette œuvre consiste paradoxalement à donner encore, selon une pente très ancienne de la pensée des arts, une place prédominante au métrique, à la diversité de la forme arrêtée, à l’apparence des fils tombés au sol, alors que la composante essentielle de l’œuvre est topologique au sens du rapport au sol. La procédure et le lieu de la retombée importent plus que le résultat formel. Les aléas et modifications de la forme sont accessoires au regard de la figure, figure qui, tout comme chez Rubens, est celle de la chute.

- Note de bas de page 25 :

-

Dans L’œil cartographique de l’art, Christine Buci-Glucksmann développe le concept de « diagramme » et sa relation avec celui de « figure » et évoque l’écart, la confrontation de « deux planéités, celle de la carte et celle du tableau », se référant au passage à Duchamp. (Buci-Glucksmann 1996 : 53-54)

Partant de l’expérience de 1913, Duchamp décline ensuite les 3 stoppages-étalon selon diverses formes sans que ces transformations matérielles n’affectent l’esprit de l’œuvre. Les différentes déclinaisons matérielles font partie des processus de monstration et de diffusion, mais n’altèrent en rien la visée première. C’est en 1918 que Duchamp confectionne, à partir des stoppages, les trois gabarits en bois pour la réalisation du tableau « Tu m’ » . Les 3 stoppages-étalon seront exposés pour la première fois en décembre 1936 au Museum of Modern Art de New-York dans le cadre de l’exposition Fantastic art dada surrealist. C’est à cette occasion que les toiles teintées au bleu de Prusse ont été ôtées de leurs châssis, recoupées en largeur et marouflées sur trois plaques de verre (Molderings 2008 : 67). C’est également en 1936 que Duchamp confectionne la boîte pour accueillir les 3 stoppages de manière à ce qu’ils ne soient plus, comme précédemment, accrochés au mur à la façon de peintures (Molderings 2008 : 73-74)25. Des copies de « la boîte » sont réalisées en 1963 pour les Musées de Stockholm et Pasadena, certifiées conformes par l’artiste, et l’œuvre est éditée avec son accord en huit exemplaires par la galerie Arturo Schwarz de Milan l’année suivante.

- Note de bas de page 26 :

-

“Depersonalizing straight lines” : “Questionnaire. Museum of modern art” in Francis M.Naumann, The Mary and William Sisler Collection, New York, Museum of Modern Art, 1984, pp. 170-171.

En 1914, les 3 stoppages sont démultipliés pour réaliser ce que Duchamp nomme les réseaux du « gaz d’éclairage », ou encore les « tubes capillaires » du tableau Réseaux des stoppages et pour réaliser ensuite l’étude sur verre Les Neuf Moules Mâlic, elle-même préparatoire à La mariée mise à nu par ses célibataires, même. Il y a là toute une rhétorique de la forme et une poétique qui s’élaborent au fil des ans, mais l’expérience fondatrice de 1913 garde sa force disruptive, quelles que soient les déclinaisons formelles qui se succèdent par la suite. Éric Alliez écrit que le « diagrammatisme principiel (ou idéel) […] est ce qui importe, plutôt que les divers avatars […] de la fabrication » (Alliez 2013 : 209 et n. 276) des 3 stoppages. L’important n’est pas, comme trop souvent répété, que Duchamp remette en question la convention du mètre étalon, mais qu’un arbitraire vienne remplacer le choix subjectif dans l’élaboration de ses œuvres. Si son expression « dépersonnaliser la ligne droite » (Molderings 2008 : 155 n. 5)26 ne manque pas d’ambiguïté, il s’agit par contre assurément de désubjectivation de la création artistique. Herman Parret parle de concepts-objets (Parret 2000 : 89) pour définir les ready-made ; sans doute pourrait-on parler de concept-non-objet pour les 3 stoppages.

Jean-François Lyotard aura vu, dès ses Transformateurs, qu’il n’était nullement question de hasard dans les 3 stoppages-étalon, mais d’un questionnement de la causalité : « les effets quand ils se produiront non seulement apparaîtront sans cause, dénués de raison, mais ils le seront proprement » (Lyotard 2010 : 100). Cette subversion de l’ordre logique déborde le cliché, écarte la réponse trop facile qui viendrait résoudre le questionnement et clôturer le débat. L’œuvre de Duchamp bouleverse la raison.

- Note de bas de page 27 :

-

Marcel Duchamp, Lettre à Paul Matisse, novembre 1963. Le brouillon de la lettre est reproduit et cité par Hubert Molderings, (Molderings 2002 : 160). Hubert Molderings fait le lien avec la géométrie qualitative, la topologie. Voir également Paul Matisse, « Marcel Duchamp », Cahiers du Musée national d’art moderne n° 3, janvier-mars 1980, pp. 14-25.

Certes, on peut retenir l’idée d’un détournement de la projection perspective : ce n’est plus une forme ou un volume qui sont projetés sur le plan mais la ligne qui se trouve déformée par le temps, par le temps de la chute. La ligne droite libérée tombe sur un plan, mais au cours de sa chute, elle décrit une surface plissée ; cette surface est absente de la perception de l’œuvre alors qu’elle condense son événement. Duchamp écrit que le mouvement des fils « “absorbeˮ la troisième dimension »27. Comme sans doute le plus souvent en art, ce qui est à voir n’est pas montré. La surface décrite par la chute est à reconstruire par la pensée du spectateur, tout comme la surface du graphe de l’ombilic chez Rubens est à (ré)inventer par le regard (Massaert 2010). Dans ses entretiens avec Georges Charbonnier, Duchamp, évoquant son Nu descendant l’escalier (1912) et les chronophotographies comme « donnant le schéma, le diagramme du mouvement », déclare ensuite : « Après tout, un tableau est le diagramme d’une idée. » (Charbonnier 1994 : 59)

- Note de bas de page 28 :

-

Lorsque l’art aborde le bas, n’est-il pas nécessairement conduit, d’une façon ou d’une autre, à le relever ? Voir l’article que Denis Hollier consacre à Picasso (Hollier 1989).

- Note de bas de page 29 :

-

On retrouve la préoccupation de Duchamp pour les moules dans la définition des « Moules en plis » des notes de l’« Inframince ». L’on peut voir alors les plis des ombilics, qui configurent les peintures représentatives, rejoindre l’opération de la jambe du pantalon : « moule en étoffe qui s’exprime en plis […] ne pas les solidifier ». (Duchamp 2008 : 292)

- Note de bas de page 30 :

-

Herman Parret écrit que « Vingt exemplaires de La Boîte-en-valise contiennent le Paysage fautif, et huit autres cette constellation sans titre [Poils coupés] » toutefois sans préciser la source de cette information. (Parret 2000)

- Note de bas de page 31 :

-

Georges Bataille, « Soleil pourri », Documents 3, 2ème année, 1930, volume d’« Hommage à Picasso », reprint Jean-Michel Place, pp. 173-174, repris dans Œuvres complètes, tome I, Paris, Gallimard, 1970, pp. 230-231.

- Note de bas de page 32 :

-

Georges Bataille, « La Vieille taupe et le préfixe sur dans les mots surhomme et surréaliste », Tel Quel n° 34 - Été 1968, pp. 5-17, repris dans Œuvres complètes vol. 2, Paris, Gallimard, 1970, pp. 93-109. Georges Bataille indique (page 105) que le texte était destiné à la revue Bifur, revue qui arrêta sa parution en 1931 avant que le texte n’y soit publié.

Si nous nous sommes attardés ici à la figure de la chute, notons que Duchamp s’est, à l’inverse, bien souvent évertué également à relever le bas28 ‒ pour reprendre les catégories batailliennes ‒, que l’on songe par exemple à la Feuille de vigne femelle (1950-51) et au « moule à pièces » correspondant ou au Coin de chasteté (1954)29. De toute évidence, très bataillienne également, la plante de pied incrustée de mouches intitulée Torture-morte de 1959 ‒ à rapprocher des trois photographies de Jacques-André Boiffard accompagnant le texte de Georges Bataille, « Le gros orteil », paru dans le volume 6 de la revue Documents, 1ère année, en novembre 1929 ou, de façon plus explicite, la problématique qui se dégage des deux photographies de Boiffard intitulées respectivement Chaussure et pied nu et Papier collant et mouches ‒ ou encore, parmi les originaux ajoutés par Duchamp dans certains exemplaires de La Boîte en valise, 1936-1941, le Paysage séminal ou les Poils coupés (Sans titre) (Gervais 2000 : 288-291)30. Le mouvement ascendant qui se conjugue chez Rubens avec celui de la chute se retrouve donc également chez Duchamp et chez Picasso, si l’on suit le raisonnement de Denis Hollier analysant le texte de Bataille « Soleil pourri », paru également dans Document31, en hommage précisément à Picasso. Dans le texte consacré au préfixe « sur »32, Bataille s’en prend, écrit Denis Hollier, à « ceux qui réduisent la légende icarienne à son moment angélique, le décollage, alors que c’est sa chute, son moment luciférien, qui est seul exemplaire » (Hollier 1989 : 6) ; en quoi Rubens, lui, choisit de se placer au moment dramatique du basculement qui condense l’élévation et la chute.

Fig. 20. Marcel Duchamp, Torture-morte, été 1959, Mouches collées sur plâtre peint, papier monté sur bois, dans une boîte en verre, 29,5 x 13,4 x 10,3 cm, Centre national d’art et culture Georges Pompidou, Paris, Courtesy of Arturo Schwarz.

Fig. 21 et 22. Jacques-André Boiffard, Chaussure et pied nu et Papier collant et mouches.

Il n’a échappé à personne, qu’au-delà de la chute des trois fils des Stoppages, c’est l’ensemble de l’art et de l’idée de l’art que Duchamp retourne ‒ et plus seulement le geste de son faire comme dans les collages de Picasso ‒ et fait tomber mais que, dans un même mouvement, il les relève, comme le commun de la roue de bicyclette ou le trivial de l’urinoir élevés sur un « socle », ou les fait léviter, comme le Hat Rack (Porte-chapeaux, 1917) qui s’expose ‒ à l’égal de l’iconique Carré noir sur fond blanc de Malevitch de l’exposition 0,10 (déc. 1915 - janvier 1916) (Boersma 1997) ‒ suspendu dans le coin de la pièce.

On notera encore, qu’en passant du collage de Picasso aux 3 stoppages-étalon, nous avons échangé le processus contre le protocole (Guérin 2021 : 135-145). Dans le collage de Picasso, les mains sont encore engagées, elles enchaînent les opérations : elles découpent, retournent une moitié du papier journal découpé, appliquent la colle et pressent le papier. Chez Duchamp, les mains se désengagent, elles lâchent prise, le fil s’échappe des doigts. L’artiste a mis en place un appareil. Comme l’écrit Michel Guérin, l’appareil « fonctionne en large mesure selon lui-même, sans dévier de son programme » (Guérin 2021 : 157).

En 1946, revenant sur son parcours à l’occasion d’un échange avec James Johnson Sweeney, alors conservateur au Museum of Modern Art de New York, évoquant, comme avec Georges Charbonnier, son Nu descendant un escalier et son intérêt d’alors pour la chronophotographie, Duchamp déclare cette fois :

- Note de bas de page 33 :

-

Ce « Propos », en anglais, paru d’abord dans The Bulletin of the Museum of Modern Art, vol. XIII, n° 4-5, New York, 1946, pp. 19-21. Traduction française dans Duchamp du signe. Écrits (Duchamp 1975 : 171) pour ce passage. La réduction au squelette évoquée par Duchamp constitue, rappelons-le, le passage obligé du peintre figuratif pour construire ses représentations de corps.

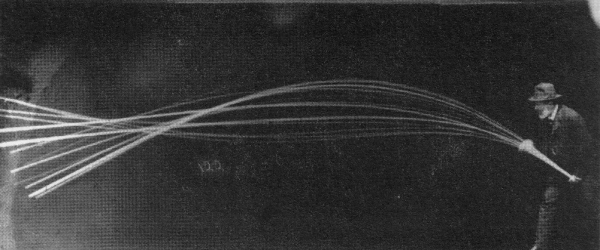

La réduction d’une tête en mouvement à une ligne nue me paraissait défendable. Une forme passant à travers l’espace traversait une ligne ; et à mesure que la forme se déplacerait, la ligne qu’elle traverserait serait remplacée par une autre ligne ‒ puis une autre et encore une autre. Par conséquent, je me sentais habilité à réduire une silhouette en mouvement à une ligne plutôt qu’à un squelette. Réduire, réduire, réduire était mon obsession […]33

Fig. 23. Étienne-Jules Marey, Vibrations d’une tige élastique de bois, 1886.

- Note de bas de page 34 :

-

Voir également Michel Frizot, « Une géométrie virtuelle du déplacement », in Étienne-Jules Marey chronophotographe, Nathan-Delpire, 2001, pp. 94-67, ill. pp. 95 et 182-183.

Le rapprochement fait par Hubert Molderings avec les réflexions d’Étienne-Jules Marey et l’expérience qu’il décrit dans l’alinéa intitulé « Vibrations des tiges flexibles » de son ouvrage Le mouvement (Marey 1894 : 119)34 est on ne peut plus éclairant. Depuis le graphe de l’ombilic relevé chez Rubens jusqu’au jeu avec la tension et le relâchement des fils chez Duchamp, ce ne sont pas les significations des œuvres qui nous ont préoccupés ‒ c’est en effet là le travail de l’histoire de l’art et de l’iconologie ‒ mais le sens qui se dégage d’un dynamisme morphologique et c’est en quoi nous croyons reconnaître les préoccupations de Stefania Caliandro lorsqu’elle écrit :

- Note de bas de page 35 :

-

Voir également la version anglaise de ce texte : “Vibration as a Morphogenetic Force of Creation. Architectonic Dynamics in the Work of Peter Eisenman”, in Stefania Caliandro, Morphodynamics in Aesthetics. Essays on the Singularity of the Work of Art, Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 55.

Ces structures perceptives sont appréhendées dans et avec l’observation des formes ; c’est grâce à elles que l’on a l’intuition d’une intelligibilité qui gouverne la morphologie du sensible, que l’on ressent une pensée plastique à l’œuvre, voire en l’occurrence, que l’on aperçoit une vibration au travers des formes. (Caliandro 2013 : 7)35

Nous avons appelé « figure » cette vibration sachant que les deux approches, tant l’approche de l’œuvre par la figure que son approche par la vibration, tentent de saisir l’« archi-dispositif » où s’originent l’agencement et « l’intelligibilité » des formes. Si dans les peintures et dessins de Seurat, par exemple, la vibration de la touche et du grain du papier est porteuse du sens de l’œuvre ‒ devenir lumière des touches de couleur et devenir poudroiement des corps (moins souvent des paysages) par le grain du papier ‒, chez Rubens l’amplitude et la période de la vibration embrassent la vague de l’ombilic entière parce que c’est elle qui est porteuse du sens.

- Note de bas de page 36 :

-

Le sémioticien reconnaîtra ici ce que Jacques Fontanille a pu, à l’occasion, définir comme relevant d’une « minimalisation du plan de l’expression » dans ce qu’il qualifie de « geste éthique » (Fontanille 2015 : 74-75). L’essentiel de ce chapitre de l’ouvrage repose sur une première version intitulée « Le beau geste », publiée sous les noms d’Algirdas Julien Greimas, et Jacques Fontanille, dans Recherches Sémiotiques/Semiotic Inquiries, Montréal, vol. 13 nos 1-2, 1993 et nous semble devoir plus qu’il ne le dit à l’ouvrage de Jean Galard intitulé La beauté du geste, paru aux Presses de l’École Normale Supérieure en 1984.

- Note de bas de page 37 :

-

« […] tout l’effort de l’avenir sera d’inventer, par réaction à ce qui se passe maintenant, le silence, la lenteur […] ». (Lake George, (N. Y.) 3 août 1945.) L’ensemble du Journal d’une époque 1926-1946 de Denis de Rougemont paraît chez Gallimard en 1968. Voir cette citation attribuée à Marcel Duchamp page 563.

« Réduire, réduire, réduire était mon obsession […] », disait donc Duchamp36. Un pas de plus et ne reste plus qu’une ligne, « nue », un fil tombé. La figure se réduit, abandonne sa grandiloquence, mais ne se résorbe-t-elle pas ainsi, débarrassée de son actualisation, à ce qui la constitue par excellence, le geste. La figure sera donc envisagée comme un concept central pour la compréhension sémiotique des œuvres, jusques et y compris dans l’effacement de sa matérialité sensible. La figure étant « schème poétique du geste », comme nous l’indiquait plus haut Michel Guérin, c’est ainsi également le geste qui se résorbe jusqu’à son suspens : un geste à visée formelle (Rubens), en passant par un geste logique (les possibles des positions, retournements du papier recto/verso, haut/bas de Picasso), jusqu’à sa limite (Duchamp). Lâcher c’est ne plus tenir ou retenir, pas même poser (Guérin 2021 : 126) ou placer mais laisser à l’errance. Alors que Rubens condense l’élévation, le retournement et la chute en leur représentation, Picasso resserre le lieu du retournement aux possibles du plan et enfin Duchamp réduit la chute au recueil de sa retombée sur le sol. Rappelons-nous que Duchamp en appelle au silence et à la lenteur (de Rougemont 1968 : 43)37. Notre parcours, commencé dans les tumultes mythologiques, s’est avancé jusqu’à cette limite des possibles, jusqu’à ce point où une simple ligne peut faire événement, moins qu’une ligne, un simple fil tombé sur une surface, une chute, la chute d’un presque rien.