Les catégories métriques en sémiotique Metric categories y Semiotics

Tiziana Migliore

Université de Urbino Carlo Bo.

Marion Colas-Blaise

Université du Luxembourg.

Le présent article cherche à ériger le format, qui est inhérent à la forme modalisée par l’espace et le modalisant en retour, en catégorie d’analyse. Il s’agit de décrire les manifestations du format : la taille (maxi et mini, macro et micro), le volume, la masse et le poids. L’attention se porte sur les (dis)proportions et les changements d’échelle ainsi que sur les effets produits sur une instance non seulement perceptivo-cognitive, mais sensible. Plus particulièrement, l’article s’interroge sur le sublime, sur le kitsch et sur le monstrueux, en dégageant un soubassement axiologique, en fonction d’esthétiques spécifiques.

The present article seeks to erect format, which is inherent to the form modalized by space and modalizing it in return, as a category of analysis. The aim is to describe the manifestations of format : size (maxi and mini, macro and micro), volume, mass and weight. The attention is focused on the (dis)proportions and the changes of scale as well as on the effects produced on a not only perceptivo-cognitive, but sensitive instance. More particularly, the article wonders about the sublime, the kitsch and the monstrous, by identifying an axiological base, according to specific aesthetics.

Index

Articles des auteurs de l'article parus dans les Actes Sémiotiques : Marion Colas-Blaise et Tiziana Migliore.

Mots-clés : échelle, format, forme, poids, taille, volume

Keywords : form, format, scale, size, space, volume, weight

Auteurs cités : Jean-François BORDRON, Gilles DELEUZE, Paolo FABBRI, Jacques FONTANILLE, Jacques GENINASCA, Algirdas J. GREIMAS, Emmanuel KANT, Jean-François LYOTARD, Gianfranco MARRONE, Meyer SCHAPIRO, Heinrich WÖLFFLIN

- Note de bas de page 2 :

-

1984 est une date historique, une étape cruciale dans un voyage qui a commencé auparavant. Le premier Atelier de sémiotique visuelle date de 1970. Il a réuni à Paris, autour de Greimas, Denis Alkan, Ada Dewes, Jean-Marie Floch, Diana-Luz Pessoa de Barros, Felix Thürlemann et Alain Vergniaud. Il s’est poursuivi en 1971 à Urbino, où Greimas était directeur du Centre de sémiotique, avec un « Symposium sur la sémiotique audiovisuelle » dirigé par René Lindekens et Christian Metz.

La sémiotique est une discipline en devenir, qui « rafraîchit sa force avec l’usage » (Fabbri 1986 : 16, notre traduction). L’étude du figuratif et du plastique a également parcouru un long chemin depuis que Greimas (1984)2 a élaboré sa méthode d’analyse et a ainsi offert aux chercheurs de diverses disciplines des clés pour décrire et comprendre les significations des grandeurs figuratives et abstraites. D’après Greimas (1987 : 78), l’« écran du paraître » de la figurativité du monde naturel et des ensembles signifiants « s’entr’ouvre » et laisse envisager d’autres possibilités de signification (« comme une possibilité d’outre-sens »). Le « semi-symbolique » reste le meilleur procédé pour saisir la signification : il s’agit de corréler des paires de contrastes au niveau de l’expression avec des paires de contrastes au niveau du contenu. Le contenu et l’expression, qui adhèrent au minimum épistémologique de présupposition réciproque des deux plans, sont inséparables car la réalité est stratifiée et non plate (Hjelmslev 1954). Mais au fil du temps, les caractéristiques de la forme d’expression ont pu être précisées.

Greimas (1984 : 14-15) partait déjà de la surface planaire du texte, et non de la forme du contenu, pour identifier le « cadre » (contour-bord-limite du tableau et, métaphoriquement, de tout texte), le dispositif topologique et les constituants eidétiques et chromatiques. Ces catégories ne sont pas des a priori, mais proviennent de l’étude concrète de la manière dont les significations émergent dans la vie sociale, la sémiotique s’appuyant sur le terrain d’une anthropologie plus large (ibid. : 5). Le Groupe µ (1992), associant sémiotique et rhétorique, a souligné l’importance de la textualité et des matériaux. Puis, selon Jacques Fontanille, qui se concentre sur l’autre minimum épistémologique de la discipline, la relation entre sema et soma, favorise le passage d’une sémiotique visuelle à une sémiotique du visible, capable d’examiner la textualité et les effets de sens produits non pas par des canaux sensoriels séparés, mais par le corps « tout entier ». Ainsi, la lumière (Fontanille 1995) et le support (Fontanille 2005) sont entrés dans la « boîte à outils » de la méthode d’analyse sémiotique.

- Note de bas de page 3 :

-

Les éditrices de l’ouvrage Semiotica del formato. Misure, peso, volume, proporzioni, scala, T. Migliore et M. Colas-Blaise (dir), Milan, Mimesis, 2022, ont organisé à Venise, en 2015, le colloque international MicroMacro. Scale Jumping in the Artwork, dans le cadre de l’accord entre le Centro Studi LISaV, Laboratorio Internazionale di Semiotica-Université Ca’ Foscari de Venise, et le Centro Studi IRMA, Institut d’Etudes Romanes, Médias et Arts de l’Université du Luxembourg, en collaboration avec le CiSS, Centro Internazionale di Scienze Semiotiche Umberto Eco de l’Université d’Urbino Carlo Bo. Paolo Fabbri a ensuite consacré à ce sujet un cours du Master of Arts à la LUISS. Nous sommes en possession d’un des dossiers. Dans cet article, nous lui empruntons plusieurs exemples.

Sur ces bases, la présente contribution revient sur le concept sémiotique de « forme » et ajoute aux outils de l’analyse les catégories métriques, réunies sous le terme « format »3.

1. Forme et format

Est-il possible de considérer une forme (d’expression et de contenu) indépendamment de ses dimensions ? Le global et le local en économie et en politique sont-ils la même chose, comme le sont le petit et le grand écran, une Mini et un Station Wagon sur le marché de l’automobile, les bannières, les panneaux d’affichage et les posters en publicité, les formats de la pièce d’identité, le format panoramique et la carte postale en photographie ? Les fichiers électroniques doc (texte), mp3 (audio) et jpg (image) organisent-ils les données de la même manière ? Enfin, quelle est la relation entre la forme et le format quand la sémiotique se trouve confrontée au monde naturel ?

- Note de bas de page 4 :

-

Nous distinguons cinq niveaux de pertinence, ordonnancés dans un système d’englobements successifs : (i) l’environnement (naturel, social, culturel, institutionnel…), qui est transformé en milieu de vie et d’expérience ; on parle aussi de contexte ; (ii) les médias comme systèmes de diffusion et de propagation, de conservation, d’archivage, dans le cas du musée (voir Davallon 1992) ; (iii) les médiums, supports ou objets ; (iv) les formats, genres et hypergenres ; (v) le texte. On notera quel les formats peuvent soit figurer en quatrième position, après les médiums, quand, par exemple, la page détermine le format A4, soit figurer en troisième position, quand le format appelle un certain type de médium, support ou objet (par exemple, le format hypertextuel, dans le cas de la production numérique, appelle un médium spécifique, l’inverse étant également vrai ; nous parlons d’interdépendance). Au sujet du parcours génératif de l’expression, avec le principe de l’intégration ascendante et descendante, voir aussi Fontanille (2008).

Pour des raisons de commodité théorique, une forme peut être catégorisée indépendamment de son format, mais sur un plan empirique et phénoménal, le format lui est inhérent. Alors que le cadre du tableau s’ajoute à la surface peinte, en endossant une fonction indexicale (effet de centration, comme l’a déjà souligné le Groupe µ), le format est toujours le format de quelque chose. Il n’a aucune autonomie et n’est pas, en tant que tel, détachable de ce à quoi il donne forme. Il a souvent partie liée avec le genre du texte (verbal, visuel, musical…), c’est-à-dire la textualisation – le devenir-texte – obéit à des codifications spécifiques responsables de sa structuration ou de son agencement. Le format est impliqué, à ce titre, dans la réalisation du texte (passage des modes d’existence potentialisé et virtualisé aux modes d’existence actualisé et, enfin, réalisé). Il constitue ainsi un niveau de pertinence inséré entre le niveau du texte, inférieur, et celui du médium ou support, supérieur. Le texte manifeste les choix opérés au niveau du format, en vertu du principe de l’intégration descendante (Colas-Blaise 2018)4.

- Note de bas de page 5 :

-

Au sujet des liens entre la sémiotique et Souriau, voir notamment Colas-Blaise (2020a, 2021).

Il apparaît ainsi que le choix d’un format contribue à la production de l’objet de sens, au même titre que celui d’un matériau. En effet, parler d’instauration, à la suite d’Étienne Souriau (1943)5 et de Bruno Latour (2010), « c’est se préparer à faire du potier celui qui accueille, recueille, prépare, explore, invente – comme on invente un trésor – la forme de l’œuvre ». La forme signifiante ne préexiste pas à la glaise, mais est inventée à son contact, par son truchement, en interaction avec elle ; on dira même qu’elle co-naît avec la glaise, qui, de matériau brut, devient matière ou substance informée. De la même manière, dans une sémiotique-objet, le contenu n’est tel que réalisé dans un certain format, qui intervient dans le processus de la construction du sens et l’infléchit.

- Note de bas de page 6 :

-

Le Z-score ou standard score est un être humain statistique dont le point de référence est la « femme idéale ». Son anatomie visible est dérivée d’une énorme base de données comprenant des milliers de mesures effectuées sur des femmes employées à la base aérienne de Wright-Patterson, aux États-Unis. Les données anatomiques de la « femme idéale » sont représentées par une ligne verticale et les données correspondantes, par exemple dans le cas de la statue, par une courbe dont les écarts par rapport à la « ligne théorique » permettent de percevoir visuellement les différences et les similitudes entre le modèle humain abstrait et les données « anatomiques » qui peuvent être dégagées de la statue. Longtemps après Polyclitus, il s’agit d’un cas de véritable égalité des sexes !

En Occident, l’absence de réflexion critique sur le format est probablement due au Canon de la Grèce classique et à ses variantes ultérieures (Homme de Vitruve, Modulor, Z-score6...) qui, en fixant les dimensions et les proportions idéales à l’échelle humaine, ont orienté le regard vers des traités reflétant ces lois et renvoyant l’anormal à l’excentricité. Comme la comparaison entre des tailles physiquement différentes menaçait l’équilibre, on a souhaité standardiser la production, en faisant passer le Canon comme le seul « vrai » critère de mesure. On a empêché en fait une sémantique de la taille, en considérant qu’elle était implicite dans les théories des mathématiques. Constatant cette tendance en Occident, nous distinguons deux types de relations : (i) entre un format et un autre ; (ii) entre un format (ou un hors format) et le canon. Alors que les connaissances sur les proportions ont été intégrées dans les doctrines et traditions religieuses, alimentant la croyance en des relations « dorées » entre l’homme et le divin, les formes désobéissantes ( !) ont continué à privilégier les formats géomorphiques et les logiques de l’excès et de l’insuffisance. C’est ce qui s’est passé avec la tour de Babel, qui était si près de toucher le ciel qu’elle a été abattue par Dieu ; c’est ce qui se passe aujourd’hui avec les monuments publics dégradés ou démolis et les gratte-ciel les plus hauts du monde, comme les tours jumelles, rasés. Cela témoigne de l’efficacité du format. Ouvrons cette « boîte noire ».

1.1. Pertinences morphologiques

Le concept sémiotique de « forme » est issu de la tradition aristotélicienne. La forme, « opposée à la matière qu’elle “informe”, met en forme tout en “formant” l’objet connaissable » (Greimas et Courtés, 1979 : 155, entrée « Forme »).

- Note de bas de page 7 :

-

Sur cette tripartition de la forme, voir Eco (1968 : 257).

- Note de bas de page 8 :

-

« Mon corps n’est pas seulement un perçu parmi les perçus, il est mesurant de tous, Nullpunkt de toutes les dimensions du monde » (Merleau-Ponty 1964 : 303).

Trois termes définissent la forme chez Aristote : le morphe, qui est l’aspect physique extérieur de l’objet ou le « schéma », la terminatio de l’objet selon les scolastiques ; l’eidos, qui est l’idée, non pas extérieure à l’objet, mais en composition avec la matière dans un synolon ; l’ousia, qui est le substrat interne de l’objet, la substance résultant de l’acte d’union de l’eidos avec la matière. L’eidos n’existe qu’avec et dans la substance ; il est la structure intelligible d’une substance7. Si la matière est une substance mise en forme, la forme est une substance déjà articulée, non seulement sur les deux plans de l’expression et du contenu, mais en elle-même. Elle « garantit [l]a permanence et [l]’identité [de l’objet connaissable] » (Greimas et Courtés, ibid.), c’est-à-dire un ordre déterminé et déterminant. Cela d’un certain point de vue. La définition de Umberto Eco (1997) de l’objet dynamique comme « quelque chose qui nous tire par le col » (« l’essere è qualcosa che ci prende a calci ») est plus qu’une métaphore. Les non-humains qui nous rencontrent n’ont pas tous des formes subordonnées à l’homme en tant que « mesure de toutes choses » (Protagore)8. Leurs pertinences peuvent ne pas être des « affordances » ; les objets peuvent ne pas inviter à des usages...

- Note de bas de page 9 :

-

Sur la différence entre la forme au sens hjelmslevien et le shape, qui est la forme dans le design, voir Mangano (2008 : § 1.4, « La forma delle cose »). L’exemple du bureau de l’ordinateur, qui est apparu comme un système homologue à la gestion des longues listes de documents existant sur le bureau physique (ibid. : 22), montre l’affinité de la forme comme concrétisation de la substance avec le format.

S’il est pertinent de s’interroger, dans un milieu donné, sur l’influence que l’objet exerce sur son environnement (Prieto, 1975), le format est l’élément qui en indique les modalités. Il nous dit dans quelle mesure l’être de la forme compte, c’est-à-dire vaut pour un sujet qui se situe dans les parages. De ce point de vue, le format rappelle plus justement le sens anglais du terme shape, qui renvoie au profil, à la « forme physique » déjà culturalisée comme effet de la substance expressive qui vient la doter d’une agentivity. Ainsi, dans les peintures rupestres, des groupes d’hommes représentés sont de petite taille à côté ou devant des bisons géants. Leur forme est indissolublement liée à la roche, l’idée étant de mettre en évidence la différence de taille, elle-même culturelle, entre l’humain et le cadre naturel9. Depuis lors, et plus tard (en Égypte avec les Pyramides et le Sphinx), augmenter ou diminuer la taille d’une forme équivaut à exprimer des sentiments de supériorité et d’infériorité physiques (force) et de supériorité modale (pouvoir). La taille ne se contente pas de signaler l’aspect d’une forme, elle la fait agir sur le plan de la communication et de la rhétorique, en lui donnant un caractère saillant, qui affecte vivement. D’où l’air de famille entre la forme et le format : les « ocelles » que le papillon ouvre grand devant le prédateur sont des yeux dont la taille dépasse la taille normale (Thom 1972).

Mais l’expérience provoquée par une image de grandes dimensions est également d’un deuxième ordre. Pour rester grande, l’image peut ne pas être hypostasiée, actualisée ou stabilisée une fois pour toutes. Elle peut se déployer (Jullien 2003). Dans cet acte de déploiement, il n’y a plus d’objet perçu ni de sujet percevant, mais l’on assiste à la création de forces corrélées. La relation entre la forme et la matière devient une relation de « souffle-énergie » (ibid.). Dans ce cas, nous remontons vers une strate d’organisation du sens antérieure à la stabilisation de la forme par le langage articulé, avec son armature syntaxique et ses codifications. On peut distinguer avec Bordron (2019) la forme stabilisée de la morphologie : alors que la forme correspond à une structure symbolique obéissant à des règles, la morphologie de la substance renvoie à cette strate d’organisation du sens que Bordron (2011) appelle iconique. En 2019, il définit la morphologie en ces termes :

Dans la terminologie de Hjelmslev, le second niveau a pour nom « substance ». Le mot est trompeur car il laisse imaginer une matière sans forme particulière. En réalité la substance possède une forme ou, sans doute plus exactement, une morphologie. Il est important de distinguer par la terminologie ce que nous appellerons la morphologie qui est la forme de la substance et la forme au sens classique qui est la forme symbolique ou sémiotique.

Nous défendons ainsi l’idée que le format modèle la forme, mais aussi, plus souterrainement, la morphologie de la substance. Ceci en vertu d’un entrejeu de forces concordantes ou discordantes.

1.2. Forme du contenu, format de l’expression

Une forme de contenu n’est donc telle que réalisée dans un certain format, qui apporte différents degrés d’intensité à la forme. Même si le format ne concerne que les propriétés morphologiques métriques, il est la forme signifiante dotée de dimensions. Il peut s’étendre éventuellement au médium, réel ou métaphorique, qui véhicule tous les aspects de la forme signifiante et signifiée. Pensons au remarquable chapitre de Greimas (1987) « Le Guizzo », consacré à un extrait de l’ouvrage de Calvino intitulé Palomar (1983a), et à l’irruption, dans le champ visuel de Monsieur Palomar, d’un « objet insolite » :

Il se tourne donc et revient sur ses pas. Maintenant, en parcourant du regard la plage avec une objectivité impartiale, il fait en sorte qu’à peine la poitrine de la femme entrée dans son champ visuel on y remarque une discontinuité, un écart, presque un éclair. Le regard avance jusqu’à effleurer la peau tendue, se retire, comme s’il appréciait avec un léger tressaillement la consistance différente de la vision et sa valeur particulière, et pendant un instant il se suspend en l’air, décrivant une courbe qui accompagne le relief du sein à distance, avec un air à la fois évasif et protecteur, pour reprendre ensuite son cours comme si de rien n’était (Greimas 1987 : 26, nous soulignons).

- Note de bas de page 10 :

-

La traduction française de ce passage – « cette poitrine qui m’a semblée fraîche et agréable à voir, d’après ce que j’en ai entrevu aux limites de mon champ visuel » – est incomplète. Elle ne rend pas l’idée du « barbaglio », de l’« éblouissement » que la vision du sein provoque. Sur ce passage de Calvino cf. aussi Darrault-Harris 2012.

Ce qui provoque la fracture esthétique, le franchissement de la frontière (Calvino 1983a), ce n’est pas banalement la vision du sein nu de la femme, mais l’appréciation du format de sa forme. Elle apparaît d’abord comme « un barbaglio che me ne è giunto sui confini del mio campo visivo » (ibid. 13)10, comme « la rondeur lunaire de la peau claire avec l’auréole brune du tétin » (Greimas 1987 : 24) ; le regard se porte ensuite sur « des pointes auréolées » (« delle cuspidi aureolate ») autour desquelles le cosmos tourne (ibid. : 24). D’où l’effort de Palomar pour « absorber le sein dans le paysage », pour « qu’il effleure avec une équitable uniformité », pour « aplatir la personne humaine », pour faire que « mon regard ne pèse pas plus que le regard d’une mouette ou d’un merlan » (ibid. : 25). Toutes ces réactions visent à diminuer la taille que la poitrine de la femme acquiert à ses yeux. Gianfranco Marrone parle à ce propos d’une « compétence plastique » capable de « constituer la subjectivité d’une manière corporelle » (Marrone 2011 : 168-169, notre traduction), en mettant entre parenthèses les figures du monde et en percevant les contrastes de couleur, les positions et les dimensions du sein à travers une « élaboration progressive des facettes possibles (ibid. : 171, notre traduction). En particulier, c’est lorsque le sein devient « la peau tendue, c’est-à-dire cette qualité sensible du monde la plus apte à être perçue par le sens du toucher », que s’opère la conjonction entre les deux sujets (ibid. : 175, notre traduction).

2. L’extension de la forme dans l’espace

« Format » – et l’on peut renvoyer au participe passé du verbe « former » – désigne l’ensemble des mesures extensives d’un objet planaire, exprimées par des désignations conventionnelles. Par format électronique, nous entendons à la fois le type de fichier – texte, image, son, vidéo, etc. – et l’extension – doc, jpg, mp3, avi, etc. En cinématographie, le « format » est à la fois la largeur du film, indiquée en millimètres – film de 35 mm, 16 mm, 8 mm... –, et la largeur du cadre sur l’écran, le Cinémascope, par exemple, signifiant une augmentation de la surface de projection. Se pose ainsi le problème de la position dans le monde, d’un certain régime de présence et des conditions de sa saisie. Comme nous l’avons suggéré plus haut, le format est une propriété sémiotique essentielle de tout objet. La feuille de papier rectangulaire A4, largement ritualisée, contraint le geste d’écriture (Bordron 2016). Et des dimensions différentes connotent non seulement des genres artistiques différents – le format vertical du portrait versus le format horizontal du paysage –, mais aussi différents genres littéraires et musicaux et différents dispositifs technologiques. L’épigramme, le proverbe, la comptine, l’iPOD Nano sont les parfaits contraires de la saga, de l’épopée, du jazz, de l’iPad Maxi ; les formes courtes (Pezzini dir. 2002) s’opposent aux formes longues (Eco 1978). Des médias comme la photographie, le cinéma et la télévision se fondent sur l’utilisation du zoom : ils amplifient ou réduisent les dimensions des événements de sens. Et même le montage a été déterminé par les limites du cadre, que la pression des photogrammes a fait éclater en plusieurs séquences (Eisenstein 1964).

S’il est déjà difficile de soutenir que les formes existent de manière isolée et indépendante de ceux qui les visent et les saisissent, le format est encore plus inimaginable sans contrat social. Au contraire, le format construit les processus de réception et, réciproquement, la réception contribue à constituer le format, le sémiotisant comme élément pivot du passage entre l’énoncé et l’énonciation. « Le point de vue est le corrélatif subjectif de la pertinence de l’objet » (Fabbri 2018 : 8, notre traduction). Une question surgit immédiatement : combien d’espace faut-il pour que la forme soit pertinente ?

2.1. Le sens de la mesure, le tout et les parties

Les chercheurs de l’école de Paris, qui s’intéressent à l’articulation interne du texte, négligent le format. Félix Thürlemann (1982) décide de ne pas prendre en compte cette composante, en avançant que la réduction ou l’agrandissement du format n’ont pas d’effet sur les rapports immanents à l’œuvre conçue comme un objet clos. Tout au plus peuvent-ils modifier le rapport entre l’œuvre et le récepteur.

- Note de bas de page 11 :

-

Le fait que le moment n’était pas venu de lancer un programme de recherche sur le format est révélé par cette remarque de Greimas sur l’échelle : « En considérant le monde naturel comme le monde du sens commun, on doit reconnaître que l’opération “imitation” consiste dans une très forte réduction des qualités de ce monde ; car d’une part, seuls les traits exclusivement visuels du monde naturel sont à la rigueur “imitables”, alors que le monde nous est présent par tous nos sens et, d’autre part, seules les propriétés planaires de ce monde sont à la limite “transposables” et représentables sur des surfaces artificielles, alors que l’étendue nous est donnée dans sa profondeur entièrement remplie de volumes » (Greimas 1984 : 8). Lévi-Strauss était de l’avis, aujourd’hui très contesté, que la réduction d’échelle implique un renoncement à la dimension sensible. A ce sujet, voir ci-dessous, § 5.5.3.

La position de l’historien de l’art suisse est partagée par Greimas, qui, à ce moment, et pour ce qui est de l’analyse du texte figuratif et plastique, ne se soucie pas des conditions de la saisie esthétique du format. Il attribue au « cadre-format » l’acte de « clôture de l’objet », en tant qu’« acte délibéré du producteur, qui, se situant lui-même dans l’espace de l’énonciation “hors-cadre”, instaure, par une sorte de débrayage, un espace énoncé où il sera seul maître à bord, capable de créer un “univers utopique” séparé de cet acte » (Greimas 1984 : 14-15). Le sémioticien lituanien ne distingue pas le format du cadre et le mentionne comme une limite de ce qui reste hors de l’objet, de ce qui n’est pas un signifiant11.

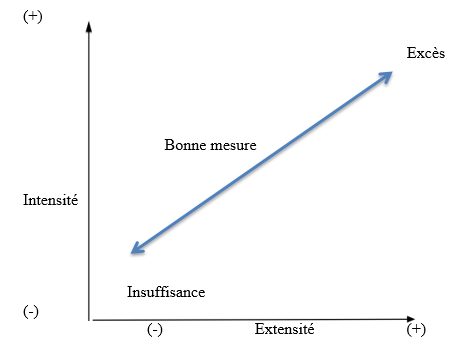

Une quantité spécifique, cependant, caractérise toujours le format, ne serait-ce qu’en raison de l’« attente antinomique entre les équilibres internes de l’image – l’énonciation énoncée – et le rapport proportionnel avec le corps et le positionnement du spectateur » (Basso Fossali 2013 : 194-195, notre traduction). La mention par Thürlemann du seuil de la « certaine mesure » donne à réfléchir, comme si une norme invétérée régissait les grandeurs, attirant l’attention sur la transgression. Parler d’une « certaine mesure », c’est, sans doute, prendre comme étalon la « bonne mesure », celle qui correspond à la médiété entre l’excès (le « trop » et le « trop peu ») et le manque (le « ne pas assez »). Une modélisation tensive (Fontanille et Zilberberg 1998) permet de rendre compte des modulations sur les axes de l’intensité et de l’étendue ou extensité : de la tonicité élevée, liée à des degrés d’extensité élevés, dans le premier cas, du caractère atone du manque ou de l’insuffisance associés à une extensité faible, dans le deuxième.

Enfin, la « bonne mesure » peut être taxée de « juste », la justesse ajoutant à la mesure une dimension sensible. Il en va ainsi dans le cas de l’appréhension de la situation par une instance sensible et percevante. Toute transgression est alors valorisée positivement ou négativement selon l’esthétique (classique, romantique, baroque…) convoquée.

- Note de bas de page 12 :

-

Cf. Fontanille (1999) au sujet des points de vue (englobant, cumulatif, particularisant et électif) adoptés en réception.

Mais, dans ce cas, pour définir le format et lui donner un statut au sein de la méthode sémiotique, faut-il le considérer comme une sous-composante des « catégories eidétiques », puisqu’il s’agit d’une forme, ou lui attribuer une catégorie spécifique ? Une totalité intégrale et une unité partitive sont bien des quantités avec des formats. Sont alors en jeu des opérations de type méréologique (constitution d’un tout de sens, focalisation sur une série, sur un détail, qui renvoie au tout sur lequel il est prélevé, ou sur un fragment bénéficiant d’une certaine autonomie)12. De la taille du format dépend, selon Fontanille (2005 : 186), le « support formel », c’est-à-dire la structure énonciative qui accueille à la fois les inscriptions et les règles topologiques d’orientation, de proportion et de segmentation qui contraignent les caractères inscrits. Ce facteur permettant de comprendre l’acte de présentation énonciative d’un énoncé, nous proposons de retenir une catégorie propre, valable dans l’analyse, qu’il s’agisse des ensembles ou de leurs parties individuelles.

2.2. Critères « intrinsèques » et « extrinsèques ». La contribution de Meyer Schapiro

Meyer Schapiro (1969, trad. fr. : 857) définit le format par la forme du champ, par ses proportions, son axe et sa taille. L’historien de l’art rappelle les graffitis du Paléolithique, dont les figures pouvaient s’étendre sur un mur entier (ibid. : 844). Sans occupation d’un espace, il n’y a pas de format. Son apparition peut être « motivée » par des « qualités de l’objet représenté » ou par une « exigence physique extérieure » (ibid. : 857).

Certaines statues et figures peintes semblent colossales parce que leur taille plus grande que nature exprime, à un niveau semi-symbolique, l’importance hiérarchique, morale ou politique du sujet, tout comme, à l’inverse, la petite taille est associée à l’intimité, à la délicatesse et à la préciosité. La taille peut cependant dépendre de valeurs extérieures au contenu de l’objet, dans le cas de la visibilité à une certaine distance, ou encore de valeurs purement pratiques, économiques ou d’utilisabilité (ibid.). Dans le premier groupe, Schapiro inclut « l’écran de cinéma et les signes gigantesques de la publicité actuelle » ; en ce qui concerne le second, il compare la taille des artefacts à la taille d’un volume et à la longueur d’un discours (ibid.). Si les monuments possèdent à la fois la fonction pratique de la visibilité (extrinsèque) et la fonction symbolique de la taille (intrinsèque), dans des volumes particuliers comme le catalogue de la Biennale d’art de Venise, le format est tout aussi pertinent, mais sa fonction pratique est inversement proportionnelle à sa fonction symbolique. Du guide de poche qu’il était, le catalogue est en effet devenu une encyclopédie et un signe de la manière (imposante) dont le domaine de l’art se perçoit (Migliore 2012a).

- Note de bas de page 13 :

-

D’ailleurs, traditionnellement, le style « grand », « véhément », « terrible » est le style sublime, un des quatre styles définis par la rhétorique antique. Il correspond à une fonction du langage, poétique et oratoire, qui exprime l’extraordinaire, l’étonnant, le merveilleux. Voir Longin, Perì Hýpsous, (éd. 2010). Sur le sublime voir ci-après, § 4.1.

Schapiro (1969) tente ensuite de préciser la différence entre format et échelle, en mettant la grande taille de l’œuvre en relation avec le nombre considérable des objets et la petite taille, dans le cas de la miniature, avec le peu d’espace dont elle dispose. Les différences de taille expriment des différences de valeur entre les figures. Cette « échelle de signification » n’est pas seulement un fait arbitraire ou conventionnel, mais encore – poursuit Schapiro – elle est construite sur un sens des valeurs vitales de l’espace, fondé sur l’expérience du monde réel (ibid. : 858-859). Une autre comparaison avec le langage, que nous développerons plus loin (cf. § 5.5.4.), confirme cette thèse : « les mots pour les superlatives désignant une qualité humaine sont souvent des termes de grandeur – très grand, très haut..., même quand on les applique à des impondérables comme l’amour ou la sagesse » (ibid. : 858)13. Même si nous les appelons « conventions », ces dimensions sont liées aux mêmes indices que ceux que le spectateur trouve quotidiennement dans le monde. D’où

une association naturelle d’une échelle de qualités avec une échelle de grandeurs. Parler d’Alexandre « le Grand » et le représenter plus grand que ses soldats peut être une convention, mais pour l’imagination c’est une chose naturelle et dont l’évidence s’impose (ibid. : 861).

En d’autres termes, nous pensons déjà au monde naturel d’une manière semi-symbolique, en associant la taille physique à la majesté et la petitesse à l’infériorité ou au caractère minuscule.

2.3. Systèmes de référence

- Note de bas de page 14 :

-

Ainsi, la distance peut non seulement être interprétée selon l’opposition « proche vs loin », mais encore elle peut être cachée ou plus ou moins confuse. Enfin, Jullien (2003) distingue différents types d’éloignement, en fonction, par exemple, de la profondeur, de l’élévation, etc.

Schapiro met en outre en évidence le procédé pictural qui, équivalent au Canon, imposait une échelle unique pour les quantités représentées : la perspective, empirique en Europe du Nord, géométrique en Italie (ibid. : 860). Ce qui pourrait sembler être une « dévaluation de l’humain », en raison de l’uniformité des éléments, correspond plutôt, au niveau énonciatif, à « une énième humanisation de l’image religieuse et de ses figures surnaturelles », car tout est conçu d’un point de vue à hauteur d’homme (idéal encore !) et à la même distance du plan de l’image (ibid.). En Russie, la perspective « inversée » unifie également les personnages, mais du point de vue de Dieu, imaginé au bas de l’image (Florenskij 1967). Dans les deux cultures, les idéologies de l’homme et de Dieu ont influencé les relations entre les dimensions du signe et celles de l’objet représenté. Le discours est très différent en Chine, où les théoriciens ont élaboré une casuistique figurative des « distances » avec trois systèmes de variation qui ne sont pas exclusifs les uns des autres (Jullien 2003)14.

Comme nous le verrons mieux bientôt, le rapport à l’espace est déterminant. Les relations entre les instances d’énonciation en production et en réception (les coénonciateurs, ainsi l’artiste et le spectateur), la forme-format et l’espace sont à géométrie variable. Les relations peuvent être appréhendées à deux niveaux : (i) au niveau de la sémiotisation de l’espace à travers l’établissement d’une relation de jonction entre les instances de coénonciation et la forme-format. Mieux : à travers la construction d’une forme-format spatialisée par des instances d’énonciation, mais aussi à travers l’action de la forme-format spatialisée sur les instances de coénonciation. Nous parlons d’entrepossession grâce à une interaction (Colas-Blaise 2020) : le rapport d’entrepossession est fondateur de l’instance d’énonciation-en-tant-que-liée-à-la-forme spatialisée et de celle-ci en-tant-que-liée-à-l’instance d’énonciation spatialisée ; (ii) au niveau de la sémiotisation de la relation entre les instances de coénonciation et la forme-format par l’espace.

- Note de bas de page 15 :

-

Nous ne disons pas que l’installation artistique, par exemple, soit constituée dans un espace qui l’accueillerait, mais nous avançons qu’elle est coénoncée par une instance subjective et par l’espace.

- Note de bas de page 16 :

-

La question de l’antécédence du débrayage ou de l’embrayage est ardue : en sémiotique greimassienne (Greimas et Courtés 1979), l’embrayage suit le débrayage par résorption de la scission ainsi créée. En sciences du langage, l’« effacement énonciatif », que nous assimilons à un débrayage, suit l’embrayage. Nous plaidons pour un va-et-vient et une circulation entre les deux opérations.

D’abord, une autre analyse que celle de Jullien est possible, qui joue semblablement sur la proxémique. Nous souhaitons défendre l’idée que le format contribue à régler le rapport qu’une instance d’énonciation entretient avec la forme spatialisée, en distribuant deux perspectives opposées : une perspective autocentrée et une perspective allocentrée. En termes énonciatifs, une instance d’énonciation prend position (ici) face à une forme configurée spatialement15 (là) : la déictisation rend possible l’appropriation, par embrayage dans un champ de présence. L’appropriation correspond alors à un rapprochement, c’est-à-dire à une négation de la distance entre le « ici » et le « là » ; à la conversion du « là » en « ici ». L’embrayage prend appui sur un débrayage, c’est-à-dire sur la construction et la projection de la forme qui informe l’espace, ou il le suscite (désappropriation)16. Par le biais de la construction objectivante de la forme-format, installée dans un ailleurs, le débrayage provoque une nouvelle sémiotisation de l’espace (sursémiotisation d’un espace déjà sémiotisé).

En revanche, quand la perspective est allocentrée, la forme spatialisée vient au-devant du spectateur pour le modaliser selon le pouvoir, le vouloir, le savoir ou le croire, mais aussi pour le contrôler, voire pour l’assaillir et éventuellement provoquer son immersion, dans le cas d’une polyesthésie qui submerge. L’immersion signifie sa démodalisation et sa désubjectivation. Nous parlons, dans tous ces cas, de régimes de performativité de la forme spatialisée, dont le format (par exemple la taille, le volume, la masse, comme nous le verrons) est largement responsable. Que la perspective soit autocentrée ou allocentrée, le format de la forme codirige ces mouvements et l’investissement des différentes zones spatiales. Pour le dire autrement : le format constitue un modèle de prévisibilité ; il projette comme une partition, au sens musical du terme, que les énonciateurs sensibles et perceptivo-cognitifs interprètent diversement ; ainsi, en se déplaçant dans l’espace, d’une certaine manière, en fonction des contraintes et des possibles liés à l’action de la forme-format dans l’espace. Ils interprètent également les vides de la partition, les interstices ou écarts. La restitution d’une densité sémantique et syntaxique, au sens où l’entend Goodman, donne de la chair à l’événement de sens, là où l’interprétation déborde la partition.

Retrouvons l’idée de la « bonne mesure » ou de la « bonne distance » : dans ce cas, l’interaction entre la forme spatialisée et les instances de coénonciation, en production et en réception, est équilibrée ; les poussées appellent des résistances proportionnées. La « bonne mesure » et la « bonne distance » sont basées sur un accord entre des vouloirs, des pouvoirs, etc., voire des programmes. Dans le cas de la transgression, le déséquilibre s’accompagne d’un désaccord, d’un conflit et, éventuellement, de la domination désubjectivante soit de l’instance de (co)énonciation, soit de la forme spatialisée.

On passe ainsi au deuxième niveau entrevu ci-dessus : celui de la sémiotisation de la relation entre les instances d’énonciation et les formes-formats par l’espace.

Le conflit, par exemple, est orchestré par l’espace, qui configure l’interaction entre le (co)énonciateur et la forme. L’interaction n’a pas lieu dans l’espace, comme s’il s’agissait d’un milieu déjà signifiant, qui se contenterait de l’héberger. L’espace, au contraire, est impliqué dans la configuration des instances, plus particulièrement dans leur modalisation (en particulier, le vouloir et le devoir en rapport avec une instance hétéronome). S’il est ainsi à la base de la sémiose comme construction d’une forme-format solidarisant un plan du contenu et un plan de l’expression et de l’interprétation de celle-ci, c’est avant tout le format de la forme – la taille (mini vs maxi) qui règle les modalités d’occupation de l’espace, tout comme le volume en tant que profondeur spatiale, ou encore la masse et le poids, qui tire « vers le bas » – qui témoigne de l’action de l’espace.

On peut franchir un pas : la performativité de la forme-format est fonction de l’action de l’espace qui, en configurant les instances et les formes, constitue une instance surmodalisatrice. Celle-ci autorise, freine ou interdit, plus ou moins, la jonction entre les instances de coénonciation, en production ou en réception, et la forme et son format. L’espace est ainsi responsable de leur réalisation ou instauration réciproque.

- Note de bas de page 17 :

-

La forme baroque, identifiable rétrospectivement dans l’art hellénistique et prospectivement dans l’art postmoderne, s’oppose à la forme classique. Classique/Baroque forment un couple de tendances récurrentes au fil des siècles. Voir Wölfflin (1888) ; Zilberberg (1992). Sur le néo-baroque, voir Calabrese (1987). Pour une analyse de la Salle des Géants du maniériste Giulio Romano focalisée sur les questions du format cf. Migliore 2021a.

Revenons à la Grèce. Vers le milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ, Polyclitus conçoit un modèle, le Canon, destiné à réglementer la taille des statues, mais aussi des bâtiments. Il en a été question supra. En témoigne le Doriphoros (450 av. J.-C.), résultat des proportions mathématiques idéales d’un corps humain masculin : la tête représente 1/8e du corps, le torse 3/8e, les jambes 4/8e. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus construit ? Les mesures 90-60-90 de la poitrine, de la taille et des hanches des concours de beauté féminins perpétuent encore aujourd’hui cette perfection harmonique et cette esthétique. Lysippe, contrairement au prototype de son collègue grec, a tenté d’établir des principes empiriques plus proches des formes communes de la corporéité, mais son modèle n’a pas connu le même succès. Le Canon s’est répandu dans la Rome républicaine et impériale, comme en témoignent les nombreuses copies en bronze des originaux en marbre. Il a été reproposé à la Renaissance par Léonard de Vinci avec son célèbre dessin de l’Homme de Vitruve (1490) et a connu une longue période de stabilité pendant le Néoclassicisme, après que les Maniéristes, au mépris de Raphaël, ont allongé les membres des corps et peint nains et géants ensemble ; après que le Baroque, art de l’irrégularité, a ouvert et animé la forme classique fermée17. Au XIXe siècle, Heinrich Wölfflin (1886) s’interroge sur les relations entre l’histoire du corps humain et les formes de l’architecture : y a-t-il des influences croisées ? Il n’approfondit pas la question, mais il note que les qualités que nous attribuons aux bâtiments, tels que les rapports de poids, l’équilibre ou la dureté…, se chargent, à nos yeux, d’une valeur proprement expressive, en relation avec notre propre corps. Ainsi, notre corps est affecté par la puissance des colonnes, par l’étroitesse du passage ou, au contraire, par une vaste étendue.

Enfin, le Modulor de Le Corbusier fait revivre Polyclitus en architecture. Il transfère intégralement les principes de l’anthropométrie dans les bâtiments en faisant du stéréotype de la figure masculine un « moule de chaque modèle de logement » (Vitta 2008 : 15, notre traduction).

3. Les pouvoirs du format

Pendant des siècles, le format est apparu tellement lié à cette physicalité standardisée qu’il est devenu une évidence. Nous le prendrions volontiers pour acquis. Cependant, le modèle réduit « n’est […] pas une simple projection, un homologue passif de l’objet » ; il s’agit à chaque fois d’« une véritable expérience sur l’objet » (Lévi-Strauss 1962 : 35). La « transposition quantitative [dans le cas de la réduction d’échelle] accroît et diversifie notre pouvoir sur un homologue de la chose » (ibidem). Lévi-Strauss souligne que les dimensions ont un pouvoir de manipulation : elles instaurent des relations intersubjectives de domination, de hiérarchie, avec des distances/proximités à respecter et des codes que les comportements doivent suivre. Nous retrouvons, ainsi, l’idée de la performativité de la forme-format spatialisée. D’où la décision d’établir une norme. Mais contrairement au type du corps humain, système de contrôle de la forme et de la taille, d’autres tokens du cosmos ont inspiré une rhétorique du format qui valorise le gigantesque et le lilliputien. Les infractions les plus intéressantes, les plus « rebelles », nous invitent à reconstruire entièrement la question du format, de la « langue » et des normes impliquées.

3.1. Maxi et mini

Dans de nombreuses cultures, le extra small et le extra large, plutôt que d’être une mode, sont des signes iconiques d’autres morphologies (Wells 2013). Et des preuves de la compétence et de la performance de l’actant humain. Depuis plus d’un demi-siècle, le goût pour l’exagérément grand et l’exagérément petit a donné lieu à un prix spécial, le Guinness des records, repris dans le Guinness Book of Records, qui est le livre le plus vendu au monde après la Bible et le Coran. La plupart des batailles pour la suprématie consistent, bien sûr, à surmonter les limites et à relever de nouveaux défis de mesure. Parmi les records italiens et français pour 2021, citons la plus grosse citrouille,1.226 kg, cultivée à Radda in Chianti, le plus grand gin tonic, une boisson de 1.001 litres d’une entreprise siennoise, la plus longue œuvre d’art – 5 km – il s’agit du tableau The Walk of Peace de l’artiste italien Dale. Ajoutons le plus de pompes sur les poings en portant un sac de 45kg en 1 min (sur une jambe), du sportif Éric Lejeune au Tréport, et le plus haut saut d’un cheval miniature : Zephyr Woods Storming Treasure, qui appartient à Célia Limon, a sauté une barre à 117cm sur son terrain d’entraînement de Bargemon. Le extra small et le extra large rappellent aussi Alice, qui doit tour à tour grandir et rapetisser pour s’adapter au pays des merveilles (Carroll 1865). Ou, dans le cas le plus difficile, le Gulliver de Jonathan Swift, qui doit faire face à l’échelle des habitants de Lilliput, 1 :12, pour passer soudainement à celle des habitants de Brob-dingnag, 12 :1. Mais

pour la montagne, pour le grand géant endormi, le héros conquérant n’est qu’une gêne mineure, une mouche sur le bout du nez. La montagne ne se sent pas conquise ou domestiquée, elle n’est pas touchée par la civilisation ou soumise à l’incorporation humaine. Il oublie immédiatement – s’il l’a jamais remarqué – que quelqu’un est monté là-haut, en agitant les bras de façon extatique une fois qu’il a atteint le sommet. La montagne reste simplement là et continue à faire son travail (Ingold 2021 : 68, notre traduction).

- Note de bas de page 18 :

-

Varro cité par Pline (Histoire naturelle, XXXIV, 56) note que les statues de Polyclitus sont carrées, faisant ainsi allusion à la construction mathématique de la figure. L’Homme de Vitruve, en outre, est inscrit dans un cercle qui coupe un carré.

Selon Jacques Geninasca, qui a consacré un essai au format, petit et grand suscitent des tensions en raison de l’axe d’équilibre du schéma sensori-moteur et de l’espace physique dominé par la force de gravité. Quelles que soient les époques, les producteurs ne procèdent pas de manière « géométrique », mais en pesant leurs choix (Geninasca 2003). Ainsi, par rapport à la plus rassurante des géométries, le carré18, où une rotation de 90° quel que soit le côté concerné produit toujours la même forme, un tableau aux dimensions extraordinairement longues, comme Le Miracle de l’hostie profanée (1467) de Paolo Uccello, 43 x 351 cm, déstabilise le spectateur, l’obligeant, en raison de l’inclinaison maximale des diagonales, à prendre du recul et à élargir son regard (ibid.). On peut alors en étudier les corrélats thymiques, fondés sur l’attraction ou la répulsion, avant la valorisation proprement dite, notamment en fonction d’esthétiques établies. On voit également en quoi le format influence les déplacements dans l’espace (y compris ceux des yeux) et projette comme une partition (au sens musical du terme) où les mouvements et les gestes des disposant sur une portée entrent en accord ou en désaccord les uns avec les autres.

Maxi : l’architecture des premières civilisations était mégalithique. Les ziqqurats, les pyramides et les temples aztèques s’inspiraient des montagnes, tandis que les colonnes des temples évoquaient des arbres géants. Une ambition surhumaine animait les murs cyclopéens et les Panathénées, des compétitions commémorant la victoire d’Athéna sur le géant Astérion. A Rome, le Colosse de Néron, entre 30 et 35 mètres, a dépassé le record de Rhodes, de 32 mètres (Derrida 1978). Aujourd’hui, la chaîne de télévision italienne DMAX garde des milliers de téléspectateurs rivés à leur écran en diffusant des exploits masculins extrêmes. Il faut dire que la grandeur symbolique exprimée par des dimensions supérieures à la norme du corps humain a toujours existé, depuis que l’homme a trouvé le moyen de produire des objets d’une taille plus grande que l’ordinaire. Et aujourd’hui, comme hier, c’est aussi l’un des critères d’évaluation de la valeur économique d’une œuvre, sur la base de valeurs relationnelles et axiologiques. Un bâtiment, une sculpture, un portrait à la gloire de quelqu’un, un poème épique peuvent être des « monuments », polarisés dans un sens positif, en tant que signes de gratitude et d’affinité avec le divin – un « grand homme » est transformé en une statue surdimensionnée – ou dans un sens négatif, pour défier les autres humains et les dieux et se vanter d’une supériorité absolue. Dans la postmodernité, intolérante au canon des cultures classiques, l’agrandissement est privilégié au moment de la conception des œuvres (Paillard dir. 1985). De plus en plus de gratte-ciel, d’événements internationaux, de catalogues hyperboliques, d’œuvres monumentales transforment les limites en seuils, déclenchant des programmes d’assimilation (de l’autre et à l’autre) et d’émulation. Des institutions telles que la Dia Art Foundation naissent et se développent pour contenir les œuvres (Migliore 2016). L’espace entre l’artefact ou l’événement géant et le spectacteur n’est pas vide, mais traversé par des forces.

Mini : la miniature est plutôt liée à une « épistémologie expressive », dans un champ restreint d’action, de réflexion, de méditation, qui assure la rencontre entre le familier et l’inconnu (Dagognet 2009). La petite taille permet non seulement d’embrasser la totalité de l’objet, mais aussi de regarder l’ensemble de sa surface. Reconfiguré, l’objet est rendu et sémiotisé d’une nouvelle manière. Le souvenir est ainsi le petit format du monument (Migliore 2020a) et chaque métonymie du monde a un pouvoir magique : jardins japonais, miniatures, planétariums, bateaux dans les bouteilles, boules de neige. Selon Lévi-Strauss (1962), le microscopique permet une connaissance intime de l’objet. S’il s’agit d’un objet composé de parties, il sera le fruit d’un bricolage à forte densité de connexion, pour que la chose puisse « être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d’un seul coup d’œil » (1962 : 35). Lévi-Strauss (ibid., p. 37) décrit également la collerette de dentelle peinte en trompe-l’œil par François Clouet dans son Portrait d’Elisabeth d’Autriche (1571). Grâce à la méticulosité du créateur, nous apprenons à connaître des méthodes de fabrication qui contribuent, rétroactivement, à modifier le sens de l’objet naturel (ibid.). Les assemblages microscopiques mettent en scène un imperceptible, soudainement ouvert à la vue. Ils placent sous nos yeux des consistances matérielles qui exigent une saisie phénoménologique, l’instance n’étant pas seulement cognitive, mais encore sensible et pathémique. Dans le documentaire de 1996 intitulé Microcosmos : Le peuple de l’herbe, de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, la connaissance et la compréhension des animaux qui peuplent les prairies changent radicalement, grâce à une focalisation interne sans précédent, grâce à une vision infinitésimale.

Quels en sont les corrélats thymiques ? En raison de la réduction d’échelle, l’objet non seulement témoigne de la virtuosité de son constructeur, mais encore il apparaît moins redoutable. En même temps, le secret qui se dérobe à la connaissance – le faire ne pas savoir caractérise l’inaccessibilité et le ne pas faire savoir l’obstruction (Fontanille 1989 : 55) – peut susciter de l’inquiétude.

Mini ou maxi : nous constatons que l’important, c’est moins le format en lui-même que son changement, l’augmentation ou la réduction de l’échelle offrant de nouvelles façons de voir les choses. La performativité de la forme-format se manifeste par la dynamique du passage : quand le maxi est relayé par le mini, et inversement. Le Nanoart, courant artistique né de l’utilisation des nanotechnologies pour créer des images, met artificiellement en valeur une « nature » qui n’apparaît pas à l’œil nu et qui interpelle le sujet percevant outillé. La science est alors au service de la créativité, comme dans les images nanoartistiques de Susumu Nishinaga, qui, grâce au microscope électronique à balayage (MEB), produit des images scientifiques inédites d’éléments de la réalité qui défient, normalement, le regard. Le changement de format nous fait assister à la transformation en « paysages » esthétiques, donc à la « dé-naturalisation », de branchies de champignons, de corps de moustiques, de plumes d’oiseaux, d’exosquelettes de coléoptères, de vaisseaux sanguins ou encore des pétales de fleurs… À l’aide de l’ordinateur, Nishinaga les peint de couleurs vives (Colas-Blaise 2019).

- Note de bas de page 19 :

-

Cf. également : « Car cette pomme est un petit univers à soi-même, dont le pépin plus chaud que les autres parties est le soleil, qui répand autour de soi la chaleur, conservatrice de son globe ; et ce germe, dans cet oignon, est le petit soleil de ce petit monde, qui réchauffe et nourrit le sel végétatif de cette masse », Cyrano de Bergerac, L’Autre monde ou les états et empires de la Lune ; cf. Bachelard (1957 : 142).

Autre exemple : les photographies de Michel Paysant. Le fond n’est pas un « contenu nu » qui préexisterait à toute objectivation, mais un « contenu » toujours déjà mis en forme et associé à un format. Ce format est ensuite traduit dans d’autres formats. À côté d’augmentations et de réductions intégrales, de l’ordre de l’extra large et de l’extra small, il y a aussi des cas « complexes » (micro + macro) de compression macroscopique et d’expansion du microscopique. D’une part, Emilio Isgrò agrandit d’un milliard et cinq cents millions de fois l’une des choses les plus petites et invisibles, mais aussi les plus importantes : une graine (Il seme dell’Altissimo, 2015)19 ; ceci, en marbre de Carrare. Et l’art traditionnel chinois de l’origami a donné naissance, grâce à l’artiste Sipho Mabona, à l’origami éléphant et au giga origami. D’autre part, toutes les réductions d’échelle des icônes et des symboles fonctionnent en comprimant le macroscopique : montres de poche ou timbres-poste de la Tour Eiffel et de la Statue de la Liberté :

En disposant d’une réduction de ce monument, l’acheteur de bibelots ressent un étonnement renouvelé, il lui est donné de tenir la Tour dans sa main, sur sa table ; ce qui fait le prix réel, à savoir le prodige de sa taille, est en quelque sorte à sa disposition et il peut mêler un objet étrange, inaccessible, inappropriable à son décor quotidien (Barthes 1964a : 70).

La forêt est un formidable écosystème de « correspondances » entre fractales, à étudier comme les ensembles de Mandelbrot (1975) : dans la petite surface d’une feuille, avec ses veines et ses corpuscules, la partie visible de l’arbre est mise en contact avec son double invisible. Tandis que la grande structure de l’arbre nous permet de voir ce qui est invisible en nous : le tronc est la trachée, les branches et les rameaux sont les bronches et les bronchioles, les feuilles sont les alvéoles, se développant vers le bas à partir de la racine germinale dans la bouche (Ingold 2021 : 39-40, notre traduction). D’où des correspondances, des homologations qui peuvent précipiter l’appropriation ou la désappropriation par une instance d’énonciation.

3.2. Format et identité de l’objet

Si nous considérons les changements de format, une question se pose, plus généralement, et au-delà même du document numérique : faut-il concevoir une « version de référence » (Bachimont, Crozat 2004, p. 98), fût-elle temporaire et informée culturellement ? Soit, par exemple, la réexposition, par Michel Paysant (OnLAB, Musée du Louvre, 26 novembre 2009-5 avril 2010), du sceau-cylindre d’Ibni-Sharrum – une des plus petites sculptures du Louvre – sous la forme d’un modèle mesurant quatre mètres de long : conservera-t-on l’idée de l’invariant originel par rapport auquel se définit la variante ? Plaidera-t-on, plutôt, pour un principe de variation intrinsèque ? Ou encore, un noyau canonique sera-t-il reconduit, en valant comme une espèce de norme (au sens de format habituel, attendu, mais aussi prescriptif), sous-jacente – tel objet a normalement telles dimensions… – et à chaque fois réactualisée, par rapport à laquelle tout changement (dans le cas, par exemple, de la miniaturisation) s’interpréterait comme une déviance ?

Il semble pertinent de parler de la réalisation, à chaque fois provisoire, d’une multiplicité de possibles, qui s’esquissent, se relaient, se combattent et émergent encore, fût-ce sous des formes différentes. Finalement, c’est la notion même d’objet – d’œuvre d’art – qu’il faut reconsidérer, l’objet n’étant plus pourvu d’une forme stabilisée, mais s’exposant à des mutations. Les changements de format nous obligent à prendre en compte le devenir de l’objet et ses identités successives (Prieto 1988). On mesure tous les enjeux de cette discussion : assisterait-on, dans certains cas, à une allographisation de l’œuvre d’art autographique, au sens où l’entend Goodman (1968) ? En termes énonciatifs, nous dirons que toute sémiotique-objet se profile sur le fond de sémiotiques-objets antécédentes, potentialisées, voire virtualisées. Elle est ainsi pourvue d’une épaisseur. L’instance d’énonciation convoque ces sémiotiques-objets antérieures et les réalise à nouveau, en les transformant. Le choix/changement de format entre dans ce processus. Participant de l’implémentation d’un objet signifiant comprise au sens fort d’instauration, le choix de format signifie dans le cadre des réénonciations successives : celles-ci sont contraintes par les formats existants, tout en exploitant les possibles et les potentialités qu’ils renferment. Les formats ouvrent une large gamme de médiations possibles (Soulez et Kitsopanidou 2014). Nous reviendrons sur ce point plus tard (§ 5.5.5).

4. L’esthétique du format. Sublime, monstrueux, kitsch

Emblématiquement, la première esthétique qui sape la domination absolue de la beauté fait prévaloir le format sur la forme. C’est le sublime, et cela n’est arrivé que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

4.1. Le sublime. Une question d’« estime »

Dans la Troisième Critique, Kant ([1790] 2015) identifie le point critique du passage de la faculté d’évaluer le beau à celle d’évaluer le sublime. Ce point réside dans la différence entre la forme de l’objet et son caractère illimité. Le sublime est l’appréhension de dimensions disproportionnées par rapport aux facultés humaines et qui, en dehors des limites, des articulations internes à la forme, donnent lieu à un déploiement de forces. Pour la première fois, le sentiment qui découle de l’observation de la quantité est précisé. Explicitement, alors que le beau invite à « aimer » quelque chose, ce quelque chose, la nature, fût-il sans intérêt, le sublime appelle à l’« estimer ». Comparé au beau, le sublime dans les objets de la nature fait violence à l’imagination. D’une part, pour Kant, le beau de la nature étend notre concept de la nature comme simple mécanisme au concept de la nature comme art : ce qui nous permet d’étudier la possibilité d’une telle forme. D’autre part, le sublime est dévastateur, sauvage et non contrôlé. Dans ce cas, seules la grandeur et la puissance peuvent être discernées. Par conséquent, le sublime trouve son fondement en nous, contrairement au beau, et il nous incombe, par notre manière de penser, d’introduire la « sublimité » dans la représentation de la nature.

- Note de bas de page 20 :

-

Même pour Hegel (1823), qui traite la question dans la sphère du symbolique et de l’art, le sublime est lié à l’inadéquation de la forme au contenu qu’elle veut exprimer. Si, dans le beau, le contenu et la forme trouvent un équilibre parfait, dans le sublime, la finitude perceptible est poussée au-delà de sa juste mesure et affiche la disproportion comme moment constitutif. Dans une conception positive du sublime, le contenu en tant que substance est conçu comme la force créatrice de toutes les choses par lesquelles il se manifeste, et celles-ci, tout en restant inadéquates, sont élevées par cette manifestation. Hegel, qui pense avant tout à la poésie, identifie un ancien corrélat du sublime dans l’enthousiasme, dans la présence du divin dans les choses, qui peut laisser place à l’imagination sans tomber dans un jeu purement subjectif. Dans un sens négatif, en revanche, la substance est placée au-dessus des phénomènes individuels, privés de leur valeur autonome, pour ne laisser place qu’au principe divin, avec le sentiment, pour l’humain, d’un néant moral subjectif.

En vertu du canon de la représentation qui est en accord avec l’anatomie humaine, le beau est dit « appartenir » à la nature ; la forme dont le format est évident et s’abstient de faire signe est considérée comme extérieure à nous. Pour sa part, la forme anormale, proprement signifiante, nous pousse à chercher les raisons du format en nous20 :

Pour le beau naturel, c’est en dehors de nous qu’il nous faut chercher un principe ; en revanche, c’est seulement en nous et dans le mode de pensée qui introduit de la sublimité dans la représentation de la nature (ibid., p. 227-228)

Il faut distinguer le « sublime mathématique » et le « sublime dynamique » (ibid., p. 228), car

le sentiment du sublime apporte en effet avec lui un mouvement de l’esprit associé au jugement d’appréciation sur l’objet, alors que le goût exprimé vis-à-vis du beau suppose et maintient l’esprit dans un état de tranquille contemplation.

Le philosophe met en avant la notion d’unité de mesure (ibid., p. 229-230) :

Qu’une chose soit une grandeur (quantum), cela peut être connu à partir de la chose elle-même, sans aucune comparaison avec d’autres, à partir du moment où la pluralité de l’homogène constitue, prise ensemble, une unité. En revanche, savoir combien une chose est grande, cela requiert toujours quelque chose d’autre, qui soit aussi une grandeur, pour lui servir de mesure. Mais étant donné que, dans l’appréciation de la grandeur, il ne s’agit pas simplement de la pluralité (nombre), mais aussi de la grandeur de l’unité (de la mesure) et que la grandeur de cette dernière requiert toujours à son tour quelque chose d’autre comme mesure, à laquelle elle puisse être comparée, nous voyons que toute détermination de la grandeur des phénomènes ne peut fournir aucun concept absolu d’une grandeur, mais toujours uniquement un concept comparatif.

Le sublime est absolument grand sans comparaison avec quoi que ce soit. Il défie toute mesure. À ce stade, Kant va jusqu’à envisager des sauts d’échelle. Corrigeant la thèse selon laquelle le sublime est incomparable, il le définit comme l’aune par rapport à laquelle toute autre chose se révèle être petite. Le plus grand dans la nature peut alors être réduit au très petit ; de la même manière, le petit peut être agrandi. Cela grâce aux télescopes et aux microscopes.

L’axiome du tertium comparationis humain conduit Kant à soutenir l’idée de la mesure absolue dans le cas de l’estimation esthétique, contrairement à l’estimation mathématique. Ou plutôt, avec l’apprehensio on peut aller à l’infini, mais la comprehensio atteint vite son maximum. Pour le prouver, le philosophe prend l’exemple des pyramides dans le récit de Claude Etienne Savary : si l’on veut en éprouver toute la grandeur, il faut éviter de s’en approcher ou de s’en éloigner trop. Il en va de même pour le spectateur qui entre dans la basilique Saint-Pierre de Rome. L’idée d’un tout crée alors un sentiment d’insuffisance de la puissance imaginative. La puissance imaginative atteint son maximum et quand elle s’efforce d’aller au delà, d’une certaine manière, elle « retombe » sur elle-même. En même temps, elle se trouve dans un état de grande exaltation. Au sentiment que, quand il s’agit d’estimer la grandeur esthétiquement, le pouvoir de l’imagination est inadéquat s’ajoutent le « choc » produit, entre attirance et répulsion, et l’impression que nous nous heurtons à des limites. C’est la condition sine qua non de l’apprentissage de l’objet sublime :

La qualité du sentiment de sublime réside donc en ceci qu’il s’agit d’un sentiment de déplaisir portant sur le pouvoir esthétique de juger d’un objet – déplaisir qui y est toutefois en même temps représenté comme répondant à une fin ; ce qui est possible parce que l’impuissance propre du sujet fait surgir la conscience d’un pouvoir illimité du même sujet et que l’esprit ne peut juger et apprécier esthétiquement ce pouvoir illimité que par son impuissance (ibid., p. 241).

- Note de bas de page 21 :

-

Le langage télévisuel exploite ces logiques d’excès et d’insuffisance pour faire l’actualité, dans les prévisions météorologiques, par exemple, où c’est le « mauvais temps », c’est-à-dire trop ou trop peu de chaleur, trop ou trop peu de froid, qui, en provoquant une situation hors de proportion avec la moyenne saisonnière, s’impose au jugement éthique collectif. En clair, ce n’est qu’en postulant une certaine forme de « normalité » que l’on peut remarquer tout ce qui est extraordinaire, à moins que la situation extraordinaire ne soit rendue normale. Cf. Marrone (2008). Barthes, à propos des faits divers, explique les perturbations provoquées « par les surprises du nombre (ou plus largement, de la quantité) » : « Une étudiante américaine doit abandonner ses études : son tour de poitrine (104 cm) provoque des chahuts » (Barthes 1964b : 190).

En ce sens, le sublime invite à aller au-delà de la médiocrité habituelle et à nous mesurer à la toute-puissance de la nature, en mettant notre pouvoir de résistance à rude épreuve. Il s’agit, selon Marrone (2008 : 88, notre traduction), d’un calcul des charges modales respectives possédées par les deux sujets, plutôt que d’un affrontement au moment de la performance21.

Pour Deleuze (1978), comme pour Lyotard (1991), le sublime est le point où Kant a en vue une autre esthétique, où le libre jeu entre l’imagination et l’intellect fait place à la relation entre l’imagination et les idées de la raison. Le sublime désarticule le système raffiné du schématisme de Kant : l’imagination imagine ce qui ne peut être imaginé (Deleuze 1978), à savoir quelque chose qui ne peut être attribué à un plan transcendantal individuel. Ici, la rupture est immanente à la rupture elle-même, l’affirmation d’une force par rapport à laquelle les catégories conceptuelles précédentes et les relations qui les régulaient ne fonctionnent plus. Produit par la rencontre de l’idée et de la forme, le sublime est la sensation qui fonde une âme minimale – un sujet. L’âme n’existe qu’à condition d’être affectée (Lyotard 1991). En refusant d’enfermer la sensation et l’imagination dans des formes rigides et en reléguant la beauté à quelque chose d’agréable, le sublime

empêche les gens de s’abandonner à la banalité quotidienne, les cultive et les rend plus enclins aux expériences intellectuelles et émotionnelles profondes ; elle s’inscrit dans une famille plus large de stratégies éducatives élaborées par l’humanisme européen ; elle focalise le pressentiment intermittent et vague que la vie ne se réduit pas à la médiocrité [...] Il hybride la transcendance avec l’immanence, en abaissant les attributs traditionnels de Dieu (infinité et omnipotence) de l’empyrée des abstractions théologiques à la nature perçue par les sens (Bodei 2008 : 8, notre traduction).

- Note de bas de page 22 :

-

En latin, “ sublimen ” a deux étymologies opposées. Il dérive de sub-, compris comme « super »-limine, c’est-à-dire quelque chose de très haut, se tenant au-dessus du linteau du seuil de la maison (limen), ou de sub-limo, « sous la boue », c’est-à-dire quelque chose de profond, d’abyssal, caché dans la banalité sale de la surface (d’où l’opposition entre hauteur et profondeur, ypsos et bathos). Bodei, qui retient ces deux significations, fait toutefois remonter le terme à une origine plus probable : « l’adjectif limis ou limus, qui signifie “oblique” et désigne une élévation de quelque chose qui n’effectue pas un mouvement perpendiculaire au sol (à une hauteur atteinte de manière indirecte et diagonale) » (Bodei 2008 : 21, notre traduction).

Témoignant du fait que le sensible manque de quelque chose et qu’il est dépassé par quelque chose (Lyotard 1991), le sublime a un pouvoir thérapeutique d’élévation au-dessus de la médiocrité22. Que produit-il sinon un changement de format qui sonne comme une catastrophe au niveau des représentations et de l’organisation sensorielle ?

La conception de Kant est la plus systématique et elle met en avant la subjectivité et la raison. Mais, en dehors du cadre du classicisme que représente la Critique du jugement, et plus proche des XIXe et XXe siècles, c’est Edmund Burke (1757) qui apporte les éclairages les plus déterminants. Le philosophe irlandais est connu pour avoir enrichi les recherches sur le sublime de Longin et de ses disciples en indiquant les passions qui sont à la source de ce sentiment : il s’intéresse à tout ce qui est « terrible » ou semblable à la terreur, à tout ce qui produit l’émotion la plus forte que l’âme puisse éprouver. L’étonnement est couplé avec un certain degré d’horreur. La terreur déclenche une violente tension nerveuse qui peut être dangereuse, mais qui peut également produire du plaisir et se révéler bénéfique.

On connaît moins bien le traitement, très actuel, que Burke réserve à la grandeur de la taille, à la quantité considérable, dans lesquelles il voit la cause du sublime. Le philosophe établit une sorte de classification des éléments qui sont susceptibles d’impressionner les sens : la longueur de cent mètres de terrain sans variation frappe moins qu’une tour de cent mètres, une falaise ou encore une montagne qui a la même hauteur. De même, mais sur ce point Burke hésite un peu, l’impact de la hauteur est moins important que celui de la profondeur. Regarder en bas d’un précipice impressionne plus que regarder un objet de même hauteur. Même si l’on peut douter que les proportions soient directement responsables de la formation de la beauté – le cygne et le paon sont beaux tous les deux, tout en étant très différents l’un de l’autre –, Burke a l’intuition, et c’est un point capital pour notre réflexion sur la catégorie maxi/mini, que même la petitesse, par exemple celle des créatures minuscules, peut correspondre à un miracle de la nature et être qualifiée de sublime.

4.2. Le monstrueux

- Note de bas de page 23 :

-

Le numéro 2/2021 de la revue Studi di Estetica est consacré à l’esthétique du monstrueux. Parmi les contributions se trouve l’analyse, par Tiziana Migliore, des navires de croisière conçus comme des monstres contemporains. Leur taille gigantesque est mise en relation avec le pouvoir économique et politique dont ils sont le simulacre et avec la guerre de la globalisation. Voir Migliore (2021b).

Kant (1790) sépare le « colossal », ce qui est trop grand, du « monstrueux ». En raison de certaines caractéristiques que nous allons décrire maintenant, le monstrueux se tourne, dans les systèmes de valeurs des cultures, vers le dysphorique au niveau éthique et moral. C’est une esthétique qui trouve son origine dans le sublime (Angelucci 2021), qui, à son tour, trouve son » facteur x » dans le format et, plus précisément, dans le colossal. Mais elle ajoute à l’excès dans la mesure la malformation, la déformation dans les proportions ou dans le déséquilibre des parties, l’informe comme débordement de la forme vers la matière indifférenciée et indéterminée. Si le sublime permettait déjà une compréhension négative de l’axiologie de la beauté, eu égard au culte de l’équilibre et de l’harmonie auquel se livraient les classiques, le monstrueux reflète encore plus l’idée que « la perfection naturelle est une mesure moyenne, et ce qui dépasse ses limites est imparfait » : dissemblable, mauvais, laid, dysphorique (Calabrese 1987 : 97, notre traduction). D’où, pour citer Kant librement, l’idée que la perfection ressemble à la médiocrité, plus que tout. Le sublime est affaire d’anormalité, le monstrueux d’anomalie, il ne suggère rien de bon23. Eco (2007 : 111-112, notre traduction) inscrit expressément le monstrueux dans une « esthétique du démesuré » qui est fatale pour ceux qui le rencontrent, comme en témoigne le passage du Liber monstrorum de diversis generibus médiéval qu’il cite :

- Note de bas de page 24 :

-

C. Bologna, dir., Liber monstrorum de diversis generibus, Bompiani, Milano, 1977, vol. II, dans Eco (2007 : 112), notre traduction.

il existe sans doute un nombre infini de races de bêtes marines, dont les corps énormes, comme de hautes montagnes, brisent de leur poitrine les vagues les plus gigantesques et les étendues d’eau presque déracinées des profondeurs [...]. Renversant avec d’horribles succions les eaux, déjà agitées par la grande masse de leurs corps, ils pointent vers la plage, offrant un spectacle terrifiant au spectateur24.

4.3. Le kitsch

Le kitsch correspond à un autre type de plaisir esthétique qui, en réaction à la prédominance de la belle forme, utilise le format pour se manifester. Si le beau aspire au bon goût, cette aspiration est renversée : le bon goût glisse vers le mauvais goût, en s’accompagnant de la célébration sans discernement de l’hyper- ou de l’hypodimensionnalité, au détriment de la facture de l’objet. En témoignent une tête d’homme politique sur un bouchon de bouteille, la dorure des derniers mètres d’une voie ferrée en construction, le buste de Jésus en format standard comme signet d’un livre de prière, etc. (Moles 1971). Contrairement au sublime et au monstrueux, dans le kitsch, la finalité de l’objet n’est pas annihilée, mais elle est aussi disproportionnée que le moyen qui l’exprime (Kliche 2001). À l’Ouest de la mondialisation, le goût n’est plus seulement une question d’esthétique, mais un marqueur social, un indicateur de la consommation de larges pans de la population. La société de masse s’approprie l’art et le décline selon les modes de développement du capitalisme et de l’industrie, reproduisant les chefs-d’œuvre dans des copies de tailles et de matériaux différents (par exemple, la Pietà de Michel-Ange sous la forme d’un ornement en plastique). Souvent, les fonctions inutiles se multiplient, de manière démesurée, et l’on constate une prolifération des détails. La (fausse) artisticité de ces interventions est exhibée. « Une forme, un motif décoratif, une image, une métaphore ne sont plus utilisés comme éléments esthétiques d’un ensemble organique, mais comme signes d’un esthétisme exclusivement ostentatoire » (Marrone 2020 : 338, notre traduction).

La jouissance consiste alors à glorifier la possession des choses. Claes Oldenburg rend les objets du quotidien monumentaux et les installe dans le tissu urbain. Jeff Koons propose des lapins de foire, des gâteaux glacés et des animaux domestiques agrandis et hyperréalistes. Dans le kitsch, il y a une sorte de régression vers l’enfance ; le point de vue est celui de l’enfant qui voit tout en grand. Quiconque méprise cette aisthesis ou la prend au sérieux se couvre de ridicule et manque de goût. Le kitsch qui nous éblouit et nous stupéfie doit être démasqué, avec esprit, comme s’il était « le lieu de ces petites mesquineries qu’il faut connaître pour s’élever à la juste grandeur » (Jesenská 1922 : 128, notre traduction). Ceux qui ne le font pas « sont consumés par le désir malin de petites mesquineries qu’ils commettent ensuite en secret dès que personne ne les observe » (ibid. ; notre traduction).

5. Types de quantité. Les sous-catégories du format

Le format, qui est relié à la forme, surdétermine toutes les composantes morphologiques liées à la quantité : taille, volume, poids, masse, proportion et échelle. Examinons-les de plus près.

5.1. Taille

La taille est constituée par l’ensemble des dimensions d’un corps. Elle combine les propriétés de longueur, de largeur et d’hauteur (profondeur, épaisseur), la profondeur valant pour les formes tridimensionnelles. Le format présuppose à la fois l’acte de découper quelque chose pour l’adapter à certaines tailles, le résultat de cet acte et la taille elle-même. Le statut politique du pharaon explique la grande taille de la pyramide, qui est le tombeau d’un être humain considéré comme un dieu. L’adjectif « pharaonique », dans son usage actuel, traduit cette signification par excellence. Aujourd’hui, les Émirats arabes unis ont volé le record aux États-Unis d’Amérique avec le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde (829,80 m), présent sur les souvenirs, les T-shirts et les sites web bien avant son inauguration en 2010. En effet, « il est devenu le plus haut gratte-ciel du monde précisément parce que pendant longtemps on a dit qu’il le serait » (Sedda 2012b : 354, notre traduction). Le changement de nom, de Burj Al Arab (« tour des Arabes ») à Burj Khalifa (« tour du calife »), en hommage au président des Émirats et émir d’Abu Dhabi, le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahayan, qui a sauvé la ville de la crise financière, témoigne du gigantisme lié aux dynamiques du pouvoir.

La taille est donc une question d’adaptation à une image que l’on crée et que l’on veut véhiculer. Il suffit de constater à quel point le canon de la beauté féminine, dont il a été question supra, a évolué au fil des siècles, depuis les statuettes des déesses mères et de la Vénus de Willendorf, en passant par les silhouettes du Moyen Âge, jusqu’à la Vénus charnue de la Renaissance, pour aboutir à la silhouette mince et élancée d’aujourd’hui. Les catégories métriques ne sont pas des formes purement expressives, mais le produit de ponts jetés entre la corporalité et les visions idéologiques et culturelles. Elles ne sont pas toujours appréciées. Achevée en 1806 après trois ans de travail acharné, la statue colossale que Napoléon, encore premier consul, commande à Canova pour se célébrer, est accueillie froidement. Les critiques jugeant l’œuvre intitulée Napoléon comme Mars le pacificateur « trop sportive », le commissaire lui-même, devenu entre-temps empereur, décide de la cacher au public, tout en l’installant dans le tout nouveau Musée Napoléon, le futur Louvre. Pour ce qui est des efforts des artistes pour répondre aux exigences des mécènes et des clients, on n’oubliera pas la proposition, faite par Ludovico il Moro à Léonard en 1482, de dédier la plus grande statue équestre du monde à son père Francesco Sforza. L’artiste a réalisé d’innombrables croquis anatomiques pour cette œuvre Guinness. Elle est quatre fois plus grande que nature, plus de 7 mètres de haut et elle doit résoudre un problème de taille : Léonard souhaite représenter un cheval qui se cabre et qui s’abat sur son ennemi. Un défi sans précédent lancé à la loi de la gravité. Personne ne sait combien de modifications ont été apportées au projet en raison des problèmes statiques considérables posés par le cabrement du cheval. Plus de dix ans après, en 1493, le modèle en argile est prêt, tout à fait conforme aux intentions de l’artiste. Dommage que le duc de Milan ait finalement destiné les 100 tonnes de bronze nécessaires à la fonte du monument à la fabrication de canons pour repousser l’attaque française.

Bien sûr, nous le répétons, le tout et ses parties peuvent avoir des formats qui suscitent l’intérêt du public. Ainsi, le tableau Les Demoiselles d’Avignon (1907) de Picasso se distingue des autres représentations de baigneuses (de Courbet, Renoir, Cézanne...) entre autres par ses dimensions : la taille des femmes du premier plan oblige le format à s’étirer verticalement, jusqu’à 243,9 cm (le tableau mesure 233,7 cm de large). Lorsque les formes/figures sont grandes, grosses ou abondantes, le format s’élargit sur le plan horizontal. Les femmes de Fernando Botero nécessitent de très grands carrés.