Des chaînons manquants dans une sémiotique écologique : le cas des animaux Missing links in an ecological semiotics: the case of animals

Gianfranco Marrone

Université de Palerme

Centre international de Sciences Sémiotiques « Umberto Eco », Urbino

Pour approcher le problème très délicat de la relation entre la sémiotique et le discours de l’écologie, il conviendrait de poser d’abord la question des quatre niveaux de la recherche sur la signification, pour les appliquer aux travaux en cours sur l’animalité et la zoosémiotique. Le but sera de reconstruire les fortes différences théoriques et épistémologiques parmi un certain nombre de sémioticiens.

To approach the very delicate question of the relationship between semiotics and the discourse of ecology, we should first ask the question of the four levels of the research in signification, and then to apply them to ongoing research on animality and zoosemiotics. The goal will be to reconstruct the strong theoretical and epistemological differences among a little number of semioticians.

Index

Mots-clés : culturalisation, épistémologie, naturalisation, niveaux de la sémiotique, zoosémiotique

Keywords : Culturalisation, Epistemology, Naturalisation, Semiotic levels, Zoosemiotics

Auteurs cités : Pierluigi BASSO FOSSALI, Waldir BEIVIDAS, Denis BERTRAND, Philippe DESCOLA, Vinciane DESPRET, Paolo FABBRI, Jacques FONTANILLE, Algirdas J. GREIMAS, GROUPE µ, Thomas KUHN, Bruno LATOUR, Dario MANGANO, Gianfranco MARRONE, Jean-Baptiste MORIZOT, Franciscu SEDDA, Alessandro ZINNA

En hommage à Paolo Fabbri.

- Note de bas de page 2 :

-

Cit. in Bertrand (2019).

Ce que nous observons, ce n’est pas la Nature en soi, mais la nature exposée à notre méthode d’investigation.

Werner Heisenberg (1958)2

Introduction

- Note de bas de page 3 :

Le titre du Séminaire international de Sémiotique à Paris de 2021 mentionnait les « pièces manquantes dans le paradigme écologique », et le texte d’orientation de ce séminaire indiquait que la sémiotique pourrait offrir quelques-unes de ces pièces manquantes à la réflexion et aux pratiques politiques pour la défense de l’environnement, comme par exemple le modèle de l’actantialisation. Dans ce même texte, on disait aussi, à juste titre, que « nous [c’est-à-dire les sémioticiens] avons besoin d’une plateforme d’observation explicite capable de mesurer le caractère permanent et heuristique de ses regards »3. On pourrait donc adjoindre à ce propos qu’il faut retrouver des chaînons manquants – selon une formule élaborée par Paolo Fabbri – aussi à l’intérieur de la sémiotique ; et les expliciter pourra être utile dans son dialogue avec les disciplines et les politiques qui ont la nature, d’un côté, comme objet de valeur et, de l’autre, comme horizon théorique impensé, et tenu pour acquis.

- Note de bas de page 4 :

-

Cf. Marrone (éd.) (2017) ; Mangano e Marrone (éds.) (2018) ; Marrone (2018, 2019).

Ainsi, dans la première partie de cet article j’essaierai de reconstruire l’idée de la pluralité des niveaux de la recherche sémiotique (selon Greimas) et des chaînons manquants entre ces mêmes niveaux (selon Fabbri). Dans la seconde partie, face aux niveaux et aux chaînons à construire entre eux, je voudrais réfléchir sur l’organisation préalable d’une sémiotique de l’animalité, ou si l’on veut d’une zoosémiotique que j’appellerais de seconde génération4.

1. Les quatre niveaux de la recherche sémiotique

Dans Sémantique structurale – sous-titré, rappelons-le, « Recherche de méthode » – Greimas (1966 :13-17) pose immédiatement la question des « niveaux hiérarchiques du langage ». Tout comme dans la langue il y a plusieurs niveaux de signification en rapport de présupposition (« je me rends compte / que je dis / qu’il fait froid »), de même dans le langage de la sémantique il y a plusieurs niveaux organisés hiérarchiquement. Il y a le niveau de la langue-objet ; et il y a le niveau qui la décrit en définissant les significations, qui est un métalangage par rapport au premier. Mais le fait même que la description exige des définitions présuppose un troisième niveau, dit méthodologique, « définissant les concepts descriptifs et vérifiant leur cohésion interne », à son tour métalinguistique par rapport au langage descriptif. Langue-objet, langage descriptif et langage méthodologique sont pour leur part liés à un quatrième niveau linguistique interne à la sémantique, que Greimas appelle épistémologique, grâce auquel il est possible de poser tous les problèmes d’interrelation entre procédures inductives et procédures déductives nécessaires à l’analyse des significations propres à la langue-objet. Ainsi, écrit Greimas,

la sémantique scientifique et, avec elle, la description sémantique, qui n’est que la praxis utilisant la structure hiérarchique conceptuelle qu’est la sémantique, ne sont possible que si elles tiennent compte simultanément, en vue de l’analyse d’une langue-objet, de trois langages, situés à trois niveaux d’exigence logique différents : le langage descriptif, le langage méthodologique et le langage épistémologique. (1966 : 17)

Après Sémantique structurale, très peu de discours en sémiotique portent sur ce sujet-là. La plupart des recherches ultérieures traitent largement sur ces questions, mais de manière autonome l’une par rapport à l’autre : on a discuté des questions méthodologiques, des interrogations théoriques, des problèmes épistémologiques, et on a fait beaucoup d’analyses. Mais on n’a presque jamais assumé les quatre niveaux tous ensemble, en les mettant en relation de présupposition entre eux.

Un lieu où cette classification par niveaux est manifestement reprise est l’entrée « Sémiotique » du Dictionnaire I (Greimas et Courtés 1979), où l’on distingue entre trois acceptions du terme sémiotique et donc trois niveaux de la science de la signification :

-

celui de la sémiotique-objet, c’est-à-dire « tout ensemble signifiant, dès l’instant où l’on envisage de le soumettre à l’analyse, peut être désigné comme une sémiotique-objet », définition valable seulement « dans le cadre d’un projet de description et présuppose, de ce fait, une méta-sémiotique » (Greimas et Courtés 1979 : 339) ;

-

celui d’ordre méthodologique qui informe et articule la sémiotique-objet : « une hiérarchie […] dotée d’un double mode d’existence paradigmatique et syntagmatique […] et pourvue d’au moins deux plans d’articulation – expression et contenu – dont la réunion constitue la sémiose » (Greimas et Courtés 1979 : 341) ;

-

celui de la théorie sémiotique : « le lieu d’élaboration des procédures, de construction des modèles et du choix des systèmes de représentation, régissant le niveau […] méthodologique » (Greimas et Courtés 1979 : 344) ;

-

à l’intérieur du niveau de la théorie sémiotique on retrouve toutefois la question du « contrôle de l’homogénéité et de la cohérence des procédures et modèles, en même temps que de l’explicitation […] des indéfinissables et du fondement de tout cet échafaudage théorique », c’est-à-dire du « niveau épistémologique proprement dit » (Greimas et Courtés 1979 : 344).

De sorte que, là aussi, les niveaux ne sont pas trois, mais quatre.

2. Le tournant sémiotique

Reprenant ce thème dans Le tournant sémiotique, Paolo Fabbri (2008) distingue à son tour quatre niveaux différents, internes à la recherche sur la signification. L’idée de fond est que la sémiotique se configure comme un programme de recherche sur le sens qui n’est ni du côté de la théorie philosophique pure, ni du côté de la simple application de modèles déjà donnés sur des objets quelconques, mais qui, justement, distribue son travail sur quatre niveaux différents de recherche, étroitement liés entre eux.

2.1. Empirie

Au premier palier, le travail du sémiologue est surtout d’analyse empirique des systèmes signifiants, donc une rencontre avec des données riches de sens dont il faut rendre compte. Avant même de se configurer comme une hypothèse générale sur le fonctionnement des langages, de la communication et des cultures, la sémiotique fait sienne l’exigence d’une description de ces mêmes langages, de cette communication et de ces cultures. Une théorie qui n’en rend pas compte (qui n’en fait pas son affaire) est, pour Fabbri (1987), une scolastique.

Il faut préciser cependant que le terrain empirique que l’on se propose d’analyser n’est pas un ensemble de données présumées telles, pures et dures, entités positives préexistantes au regard de l’observateur. Bien au contraire, ces données sont construites et reconstruites par l’analyse à partir des systèmes de sens qui leur sont sous-jacents, se donnant comme autant de textes (au sens large du terme) d’où il faut dégager les théories implicites, en fonction du projet de description sur lequel on opère. Fabbri écrit (2008 : 73-79) :

Si la sémiotique a […] une vocation scientifique […], elle a également le devoir d’entrer en contact […] avec ces pratiques de signification complexes dont on peut expliciter les fonctionnements du sens.

Et de même :

Si la sémiotique est une discipline philosophique, ce n’est pas parce qu’elle enquête sur ce que les philosophes disent des signes ; mais parce qu’elle travaille sur les « images de pensée » qui sont sous-jacentes aux textes qu’elle sait et veut analyser.

Aucun naturalisme ou positivisme ne peuvent donc se donner pour la science de la signification, faute de quoi l’on sortirait de son paradigme (il faudra y revenir).

2.2. Méthode

En raison de son caractère constructiviste, l’analyse empirique, pour être efficacement explicative, nécessite d’une méthode permettant de diriger vers ces ensembles signifiants un regard orienté. Elle opère ainsi un repérage en quête de pertinences préétablies, en mesure de transformer la perception primitive de quelque présence de sens dans un véritable texte, machine à signifier qui, en re-brassant et en redisant une multiplicité d’autres textes, constitue la dynamique des cultures.

L’analyse textuelle avance ainsi à l’image d’une véritable Gedankenexperiment, une expérience de pensée qui – selon Thomas Khun (1977) – a dans les sciences dures autant de valeur explicative que les expériences de laboratoire. Non pas cependant – comme cela est souvent le cas en philosophie – en travaillant sur des exempla ficta mais, justement, sur des textes de la culture constamment en traduction entre eux. En ce sens, la méthode sémiotique esquive les rigidités procédurales d’une certaine logique aussi bien que les sirènes de l’anything goes. Plus qu’un canon au sens kantien (à savoir une application de principes a priori fixant l’usage légitime des facultés gnoséologiques), Fabbri (2008 : 142) parle, en reprenant Latour (1996), d’un organon sémiotique, « une espèce d’art rationnel, non universel, qui fournit des modèles et des maximes pour le fonctionnement des connaissances cognitives et discursives locales ». Appliquer des modèles, dit Fabbri (2000 : 53-67), ne repose sur aucun automatisme et demande en revanche des principes spécifiques d’applicabilité, ou, si l’on veut, une théorie d’application quelle qu’elle soit. L’on dépasse ainsi, par ailleurs, l’opposition prévue par Eco (1984) entre une sémiotique générale, de type philosophique, et des sémiotiques spécifiques, de type applicatif.

2.3. Théorie

D’où le passage au troisième niveau, celui théorique, où les catégories de la méthode d’analyse deviennent des concepts inter-définis entre eux. En somme, dans l’analyse textuelle les méthodes ne se valent pas toutes. Il ne suffit pas d’invoquer la rationalité d’un organon ; encore faut-il en mesurer l’efficacité en termes de réflexion théorique. Au lieu d’approcher le texte par des modèles entre eux incompatibles ou par des théories interprétatives hétéroclites, il faut que l’organon sémiotique soit passé au crible d’une théorie qui fasse interagir modèles et catégories, précisément en les inter-définissant. De cette manière, les catégories d’analyse deviennent concepts, réorganisés dans un cadre d’ensemble qui en contrôle non seulement la valeur explicative par rapport aux dynamiques textuelles mais aussi la valeur théorique. Si l’analyse doit être productive, il est nécessaire qu’elle se fonde sur une théorie, une théorie non conçue a priori mais basée à son tour sur les résultats d’autres travaux d’analyse. Circularité vertueuse qui empêche toute distinction entre un moment théorique présumé pur et un moment interprétatif qui s’ensuivrait plus ou moins mécaniquement. Circularité vertueuse qui, surtout, empêche de penser en rond : l’analyse sémiotique des textes, répète Fabbri, n’est pas l’usage d’une méthode préalablement élaborée, mais indique la direction d’une théorie à venir. Le texte est le « sauvage » du sémiologue : les résistances qu’il lui oppose se transforment en stimulations pour la recherche future.

2.4. Épistémologie

Il faut enfin que les concepts, après l’interdéfinition théorique, soient passés au crible d’une réflexion épistémologique plus générale qui en apprécie les conséquences philosophiques, en examinant en profondeur ce qui, en termes théoriques, restait impensé. Ainsi, si des notions comme être et faire, sujet et objet, différence, relation etc. s’inter-définissent mais sont pris à ce niveau théorique comme des primitifs, voici qu’au niveau épistémologique ceux-ci deviennent objet d’enquête philosophique, et doivent être mis en discussion en profondeur : en instaurant même un dialogue avec d’autres formes d’interrogation philosophique s’exerçant sur les mêmes terrains d’analyse, comme par exemple l’herméneutique, la logique, la phénoménologie ou la philosophie du langage. Voici donc qu’à ce niveau il faut faire lumière sur des notions apparemment évidentes comme les oppositions nature/culture, animal/humain, peut-être même vie/mort, en les rapportant aux conditions épistémologiques de leur possibilité.

2.5. Entre les niveaux

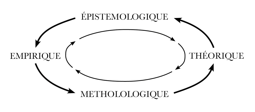

Ces quatre niveaux de la sémiotique ne sont pas séparables entre eux car, tout en étant de nature différente, ils font partie d’un projet de recherche commun. La hiérarchie entre eux est de type logique, non pas évaluatif, et n’exclut point une bidirectionnalité, au contraire : là où l’analyse empirique nécessite, en plus de méthodes adéquates, de notions théoriques qui justifient ces dernières, de même la réflexion épistémologique présuppose à son tour une théorie, une méthode et un support textuel qui l’ancre à l’empirie.

Épistémologie, théorie, méthode et analyse empirique ne doivent donc pas procéder de manière autonome, faute de quoi elles perdraient en efficacité explicative et manqueraient la compréhension des phénomènes pris pour objet du savoir sémiotique. Ainsi, par exemple, une analyse sémiotique des passions serait tout à fait inutile sans une réflexion parallèle sur les rapports entre raison, passion et action ; ou une réflexion sur la sensorialité serait trompeuse sans aucune précision à propos du type d’expérience perceptive à laquelle on se réfère, l’image du corps que l’on présuppose, ou l’idée de cognition qui en découle.

L’un des objectifs de la recherche sémiotique, en conclut Fabbri, est de chercher les chaînons manquants qui unissent et organisent ces quatre niveaux fondamentaux, d’occuper les interstices et de construire des ponts entre les moments de la recherche qui, aujourd’hui encore, sont souvent compris de manière dangereusement autonome. Il arrive parfois qu’une hypothèse philosophique s’appuie directement sur une description textuelle, sans qu’aucune théorie ni méthode les mettent en communication. Ou qu’une méthodologie soit employée dans une analyse empirique sans inter-définir théoriquement ses propres catégories. Ou encore, qu’une méthode renvoie directement à une base épistémologique sans passer par la théorie. Et il arrive aussi, souvent même, que la théorie sémiotique soit élaborée sans l’appui d’aucune base épistémologique qui viendrait la soutenir.

Les chaînons manquants, en somme, ne sont pas des morceaux à insérer dans l’engrenage, comme des pièces absentes d’une mosaïque à recomposer ; ils ne sont pas des notions pertinentes à remettre en jeu ; surtout, ils ne sont pas des objets textuels ou des choses du monde. Il s’agit plutôt de relations à instaurer entre les niveaux, de passages entre des moments différents – séparés mais réciproquement liés – des phases du travail sémiotique, des inséminations bienheureuses de la hiérarchie métalinguistique. Résultat :

Voici alors, pour conclure, quels sont les chaînons manquants : celui qui relie l’épistémologie à la théorie, celui qui relie la théorie à la méthode, celui qui relie la méthode à la description empirique. Dans la boîte noire de la recherche sémiotique, l’absence de ces chaînons nous livre une typologie des différents types de courants sémiotiques : ceux qui précipitent la philosophie dans l’analyse des petits signes, ceux qui mettent directement en contact les textes avec la théorie en les utilisant comme des illustrations du déjà connu, ceux qui utilisent des méthodes absolument irresponsables et improductives. (Fabbri 2008 : 79)

Que de formes de recherche qui, pourrait-on ajouter, manquent les chaînons nécessaires à joindre les niveaux, en restant dans le terrain vague des sémiotiques « non-marquées » : syntaxe !

3. Vers une sémiotique marquée

- Note de bas de page 5 :

-

Pour une « application » de ce modèle, cf. Marrone (2021).

Voici donc apparaître la stratégie propre à ce que Fabbri (2021) appelle « sémiotique marquée » : un projet disciplinaire qui, tournée vers le passé proche (la perspective structurale des sciences humaines et sociales), vise à consolider les résultats obtenus et à défricher des nouveaux terrains de recherche à propos des articulations formelles des différents langages humains et sociaux. À condition d’avoir clarifié la signification et la valeur des niveaux sémiotiques et des chaînons qui doivent les mettre – ou les tenir – en relation5. Essayons donc de mieux préciser quelques points fondamentaux, tout en anticipant ? , autant que possible, les prochains enjeux de la recherche.

3.1. Recherche collective

Concevoir une recherche sémiotique en prenant en considération en même temps tous les thèmes et les problèmes convoqués par les quatre niveaux peut sembler une entreprise téméraire, sinon désespérée. Comment travailler, par exemple, sur une analyse textuelle tout en élaborant une méthode pour la conduire, une théorie qui repense la méthode et une épistémologie qui repense la théorie ? La réponse, implicite, est simple : d’un côté il faudrait rester sur le qui-vive sautillant sans cesse d’un niveau à l’autre ; de l’autre, il faudrait ouvrir la recherche à une dimension collective et bien organisée (un dialogue entre pairs, disait Fabbri) : seulement un travail de groupe pouvant aspirer à des résultats exhaustifs. L’exemple de la longue recherche sur les passions – plus de vingt ans de travail commun, encore à poursuivre – est toujours, de ce point de vue, un modèle. C’est seulement de cette manière que ce qui reste impensé à un niveau peut devenir objet d’étude au niveau suivant. L’idée de communauté scientifique trouve ainsi, de manière générale, toute sa valeur.

3.2. Au-delà de standard / non-standard

La recherche sur la signification, enracinée dans une communauté structurée d’acteurs, se dessine alors dans ses filiations et dans ses alliances mais, surtout, dans son organisation interne. Fabbri tolérait mal, de ce point de vue, l’expression – et l’idée de – « sémiotique standard » (créée, répétait-il, par Jean Petitot comme emprunt aux « modèles standards » de la physique), c’est-à-dire d’un paquet de catégories et de concepts consolidés à empailler pour en sortir, en vue d’un présumé post-, aussi à la mode que dangereux. Faire avancer la recherche, impératif auquel l’on ne saurait renoncer, ne présuppose pas une abdication (exhibée comme euphorique, mais en effet très douloureuse) par rapport aux acquis en termes de modèles d’analyse, méthodes d’enquête, inter-définition des concepts et ainsi de suite ; ce serait comme jeter le bébé avec l’eau du bain. Le progrès du travail sémiotique se réalise plutôt en plusieurs directions, et sur plusieurs niveaux. Et toujours dans une communauté d’intentions et de projets. Une sémiotique marquée, ainsi, a toujours d’amples marges de manœuvre pour l’édification des fondements bien solides, et pour l’intégration, en les réinterprétant en termes de signification, des indications méthodologiques et théoriques provenant de recherches limitrophes, similaires et parallèles : comme celles de l’anthropologie, de la linguistique et de la sociolinguistique, de la sociologie des médias et des sciences, de la philosophie, de la critique littéraire et artistique, et ainsi de suite.

3.3. Parcours génératif

Il ne faut pas confondre la question des quatre niveaux de la recherche sémiotique avec le modèle du parcours génératif. L’emploi dans les deux cas du terme « niveau » pourrait induire en erreur, à la recherche d’improbables analogies entre, mettons, la discursivité et la théorie, la narrativité et la méthodologie, et ainsi de suite. Ce serait absurde. Ce que les deux schémas ont en commun c’est le principe de pertinence et une logique de la présupposition, donc une certaine idée de hiérarchie. Mais il s’agit de choses très différentes : les quatre niveaux organisent les pistes et les enjeux de la recherche, le parcours génératif ordonne les étapes d’une supposée génération – non génétique ! – dans une progression en concrétisation et en complexité (ou, vue à l’inverse, par simplification et abstraction graduelle). Ce qu’il faut dire à propos de cette puissante schématisation, c’est qu’il s’agit en même temps d’un modèle de description (qui distingue et organise les questions à poser au texte au cours de l’analyse) et la forme générale de la théorie sémiotique (qui prédispose les conditions de possibilité de tout texte). De ce point de vue, le parcours génératif représente parfaitement le lien – le chaînon bien présent – entre le niveau méthodologique et le niveau théorique de la sémiotique, ensemble de catégories d’analyse pensées comme des concepts interdéfinis (c’est la raison pour laquelle, s’il est à revoir, il faut en tout cas maintenir son rôle de chaînon bien présent). Ce n’est pas un hasard si le chaînon de connexion entre méthode et théorie est celui sur lequel la sémiotique a davantage travaillé.

3.4. De l’épistémologie à l’empirie… et retour

Un autre chaînon qui ne manque pas tout-à-fait, quoiqu’encore à renforcer, est celui qui se trouve entre les niveaux épistémologique et empirique. La hiérarchie entre les niveaux, et la logique de la présupposition, n’excluent pas une certaine circularité. Il ne faut pas penser les niveaux selon une image de verticalité, qu’elle soit ascendante ou descendante : il n’y a pas, sur la marche la plus basse, le niveau empirique, et, sur la plus haute, l’épistémologique. Ces deux niveaux se touchent souvent selon une figure de ce genre :

Pourquoi ? Non pas, sans doute, pour proposer à nouveau l’habitude – que Fabbri, on l’a vu, critique – d’adosser toute hypothèse philosophique à un texte (littéraire ou non), en manquant l’appui sur la méthode et sur la théorie. Autrement dit, les relations entre niveaux ne vont pas tous également bien. La communication entre le niveau empirique et le niveau épistémologique doit se faire sur un autre terrain, celui que nous avons évoqué plus haut : celui qui définit, et précise, le caractère constructiviste – et donc contraire à tout positivisme de retour – de la sémiotique par rapport aux objets d’analyse. Trop souvent, même à l’intérieur des études sémiotiques, on pense en termes d’opposition entre monde et langage, réalité et représentation, société et discours, immédiateté et médiation, field et desk, et ainsi de suite. Or, il s’agit d’oppositions qui, du point de vue d’une théorie marquée de la signification, n’ont pas de pertinence. Et ce, parce que toute soi-disant « réalité » n’est telle que dans quelque système de sens, de sorte que le monde, comme nous le savons, est un réservoir d’autres langages qui excèdent les langues ainsi nommées « naturelles », c’est-à-dire verbales, en utilisant d’autres substances d’expression dans les mêmes formes. L’idée de traduction, de transduction entre langages différents, de trans-codification est, du reste, l’un des rares points partagés entre les différentes orientations de la sémiotique, de Peirce à Jakobson, de Greimas à Lotman et, justement, à Paolo Fabbri.

3.5. Nature / culture

- Note de bas de page 6 :

-

Les croyances animistes, du reste, n’ont rien de spécifique aux cultures autres que la nôtre, lointaines et impondérables, mais circulent librement dans notre culture actuelle.

Enfin, quelques enjeux actuels : ceux qui concernent le chaînon encore trop souvent manquant entre le niveau théorique et le niveau épistémologique. Manque qui cause un certain nombre d’équivoques et, comme on l’a déjà remarqué, beaucoup de sorties du paradigme de la sémiotique. Il semble en effet que, comme la sémiotique, nombreuses sont les sciences humaines et sociales qui vivent dans une profonde contradiction. Mais tenons-nous en à la sémiotique. D’une part, nous observons une recrudescence d’objectivisme positiviste : des recherches qui, tentant d’amarrer la signification, par exemple à la biologie ou aux mécanismes neuronaux, de fait la naturalisent en la déconnectant de différences socio-culturelles constitutives, et donc l’universalisant. D’autre part, les études sémiotiques commencent à digérer, en modifiant une partie de ses propres fondements, l’idée selon laquelle la célèbre opposition entre nature et culture (que Greimas mettait à la base de toute axiologie collective) n’a rien d’universel ni de nécessaire, et qu’elle est très récente même dans la culture occidentale moderne. Nous savons que les anthropologues (Descola, Viveiros de Castro, Ingold…) d’un côté, et les sociologues-philosophes des sciences (Latour, Callon, Stengers) de l’autre en ont considérablement réduit la portée. Non seulement il n’y a pas, donc, une seule nature pure et dure, à partir de laquelle se constituent, par différence, plusieurs cultures ; mais un grand nombre d’ethnies dans le monde ne comprendraient même pas ce qu’est une nature séparée d’une culture et vice-versa. La question de l’Anthropocène, aujourd’hui si discutée, n’a de ce point de vue rien de nouveau6.

3.6. Le discours scientifique

Pour affronter des telles questions, urgentes et très délicates, la sémiotique a une spécificité importante : celle d’être une science des langages, c’est-à-dire de posséder des très bons outils (distribués à différents niveaux) pour analyser, déconstruire, dépotentialiser les discours humains et sociaux, en dégageant leurs théories implicites. Y compris les discours des sciences, humaines et non-humaines, naturelles et non naturelles. Y compris son propre discours, lui-même à réarticuler dans une perspective sémiotique. Les contenus des sciences, comme tous les contenus, existent en fonction de leurs formes, qui en font des textes complexes et articulés : les textes scientifiques (ou si l’on veut le faire scientifique étudié comme un objet de signification) disent plus et mieux, par autant de formes de l’expression, que n’importe quelle conceptualisation tendant à mettre entre parenthèse ces propres formes, à en éliminer la portée signifiante. La sémiotique, donc, ne doit pas et ne peut pas se permettre de prendre les contenus des sciences naturelles comme tels, suivant la manière dont les sciences – ou leur mythologisation – les proposent, c’est-à-dire comme s’ils n’étaient pas discursivement formés. Elle serait naïve et elle abandonnerait son objectif scientifique propre. Le dialogue avec les autres sciences, contractuel ou conflictuel, passe par ce chemin en deux sens : discuter entre pairs les résultats réciproques, par définition provisoires ; mais aussi reconstruire les formes de contenu – les siennes propres et celles d’autrui – et les comparer à partir d’une pertinence éminemment sémiotique.

Impérialisme, arrogance, condescendance ? Au contraire : mise à disposition des instruments qui sont les siens pour produire des traductions entre langages et discours, aussi et surtout ceux des sciences. En ce sens, le sémiologue prend le relais qu’une certaine philosophie lui passe, celui de se faire « intercesseur » entre les discours humains et sociaux (Deleuze et Guattari 1991) pour en rendre possible la rencontre et l’affrontement, en exerçant la « diplomatie » nécessaire (Stengers 1997).

4. La stratégie animale

La question des animaux, ou si l’on veut d’une zoosémiotique reformulée à la lumière des sciences du discours, permet d’illustrer les problèmes décrits jusqu’ici. Le fait même de devoir distinguer entre deux générations de zoosémiotique – la première liée à la sémiologie du signe et à une idée naturaliste d’animalité, la seconde orientée vers une sémiotique des discours et des pratiques sociales – rend compte de l’exigence, imposée par l’étude de l’animal du point de vue de la signification, de bouleverser une grande partie des assomptions de la sémiotique et, en même temps, de repenser à la base le regard éthologique et biologique. Ce qui est en jeu c’est une configuration de sens stratifiée. Si au premier plan il y a l’existence même de l’animal, dans ses articulations significatives, sa culture supposée (niveau empirique), sur le fond il y a sa relation avec l’humain, donc entre humains et non-humains (niveau méthodologique) ; et, plus loin, il y a la question du rapport entre nature et culture, conçu de manière tantôt continue, tantôt discontinue (niveau théorique) ; pour en venir enfin à la problématique des différentes procédures scientifiques permettant de rendre compte de tout cela (niveau épistémologique).

En somme, les quatre niveaux sont mobilisés, et de manière radicale. Et il n’en pouvait être autrement étant donné que – comme le montrent les animal studies qui depuis quelques temps se répandent dans beaucoup de centres de recherche à partir de différentes formes de savoir – toucher le thème de l’animalité c’est mettre en discussion le sens de l’humain, c’est-à-dire l’anthropocentrisme ancré dans le sens commun aussi bien que dans la religion, dans la philosophie, dans les sciences humaines et sociales, dans la politique, voire dans les sciences naturelles elles-mêmes.

Or ce qui nous intéresse particulièrement, dans ce cadre, ne sont pas tant les grandes ou petites questions évoquées, mais plutôt les chaînons manquants entre elles, c’est-à-dire entre les différents niveaux de la recherche zoosémiotique.

Certes, quelques-uns de ces chaînons, nous l’avons dit, ont déjà été traités par la sémiotique qui, d’une certaine manière, naît des recherches sur les contes et sur les mythes, justement à partir de la conviction que monde humain et monde animal s’entremêlent, voire se constituent comme tels, dans des récits communs. Croisant Propp avec Tesnière et Souriau, le couple actant/acteur – si utilisée dans les recherches de Latour et dans la théorie de l’acteur-réseau – permet ainsi de tenir solidement ensemble niveau méthodologique et niveau théorique.

D’autres chaînons, en revanche, sont toujours manquants, notamment celui qui se situe entre épistémologie et théorie, que j’essayerai de considérer à partir de quelques cas très précis que l’on pourra, enfin, lier entre eux.

4.1. Une carte de positions

Je vais résumer, certes en simplifiant un peu, quelques prises de position théoriques récentes afin, d’une part, d’en montrer les présupposés épistémologiques et, d’autre part, de faire apparaître leurs relations réciproques.

4.1.1. Naturalisation du sens

La première de ces positions est celle de la naturalisation du sens, exprimée par plusieurs auteurs, et même de différentes façons. Voici par exemple la position du Groupe µ dans Principia semiotica :

Une théorie sémiotique vraiment universelle et unifiée annulerait la distinction entre vivant et non vivant, et constituerait une véritable et complète naturalisation du sens. (Groupe µ 2015 : 137)

Voici une abrogation de toute distinction, non seulement entre humain et animal, mais plus en profondeur entre vivant et non-vivant. Tout le livre de Klinkenberg et Édeline tend à expliquer cette idée d’une naturalisation du sens présupposant un continuum tantôt « objectif » (à partir de la notion de Umwelt de von Uexküll), où « l’esprit et son fonctionnement discursif sont liés à l’état physique du monde » (Groupe µ 2015 : 524), tantôt « discursif », où « le concept de nature, et a fortiori celui d’histoire de la nature, doit lui-même être considéré comme un fait culturel » (Ibid. : 524), sans pourtant nier le principe précédent.

À von Uexküll fait également référence Alessandro Zinna dans sa proposition récente d’une sémiotique du vivant, où le lien entre théorie et épistémologie est plutôt explicite. Dans l’introduction au numéro de Langages consacré au « Dialogue entre la sémiotique structurale et les sciences » édité avec Fontanille on lit :

Le rôle de la sémiotique dans le contexte des autres sciences est celui qui revient par le tournant sémiolinguistique du XXe siècle [et ici la référence à Fabbri est explicite], à savoir la prise de conscience que toute structuration d’un phénomène est d’abord une construction du sens et que, loin d’être neutres, ces pratiques scientifiques contribuent à charger les conditions de leur production ainsi que de leur classement. Une telle position, dépassant la simple fonction fédérative [c’est-à-dire celle proposée par Rastier], confère à la sémiotique un rôle de discipline d’interface dans le dialogue entre les sciences » (Fontanille et Zinna 2019 : 15)

Interface, et donc, comme on l’a dit, intercession, diplomatie, traduction. En particulier, à propos de l’exigence « d’intégrer à l’étude des langues, les objets matériels et les pratiques tout en gardant la même exigence de rigueur demandée par la linguistique » Fontanille et Zinna (2019 : 11) posent la question du rapport de la sémiotique aux sciences de la nature. On lit :

La position de R. Thom en faveur d’une continuité d’un même substrat biologique – la voie de la « naturalisation du sens » – nous invite à prendre en considération la partie non humaine dans la construction du même sens humain et, par conséquent, à croiser les sciences de la culture avec les sciences de la nature au moins dans deux directions. D’une part, comme il a été proposé plus récemment par l’anthropologie de P. Descola (2005) et B. Latour (2015), en prenant en compte les existantes biotiques et abiotiques (animaux, plantes et rochers) avec lesquels les collectifs humains entrent en contact et se structurent par les contiguïtés des natures-cultures ; d’autre part, en se mettant en quête d’un fondement plus instinctif du sens, à savoir, par la prise en charge des prégnances biologiques […] et du comportement en éthologie […] ainsi que par les liens entre biologique et éthologique poursuivis par la sémiotique du vivant (Fontanille et Zinna 2019 : 12)

Ce texte est d’une clarté admirable. Afin de dépasser l’opposition nature / culture selon un principe de continuité entre biologique et social, et de mettre en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles, deux chemins sont possibles : celui que l’on pourrait appeler de socialisation des non-humains, selon la piste indiquée par Descola, Latour et bien d’autres ; et celui de la sémiotisation du biologique et du comportement animal, et plutôt d’une sémiotique du vivant. En termes théoriques, l’idée est sans doute raisonnable. Encore faut-il la passer au crible du contrôle épistémologique, en quête du chaînon manquant, l’impensé de notre texte, ou si l’on veut son présupposé.

Posons donc la question : les deux chemins indiqués par Fontanille et Zinna sont-ils alternatifs ou complémentaires ? Puisque ces deux chemins font référence à Thom et à son programme de « naturalisation du sens », il semble que les deux soient praticables par la sémiotique, et qu’ils puissent ou doivent, tôt ou tard, se rencontrer. Mais quelques marqueurs textuels nous invitent à approfondir la question.

- Note de bas de page 7 :

-

Ainsi le définit Le Robert : « Tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants ou à tous les individus d'une même espèce. L’instinct de conservation. L’instinct sexuel ; maternel. / Sciences : Tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans expérience préalable. L’instinct migratoire ».

Tout d’abord, on est frappé par l’expression « fondement plus instinctif », qui n’est accompagnée d’aucune problématisation métalinguistique de la notion d’instinct ; notion loin d’être évidente, et qui suggère l’acceptation du signifié que lui attribue la langue « naturelle ». Le sens du terme7 sous-tend donc une certaine idée de nature et, surtout, une discontinuité entre elle et la culture : l’instinct est une « tendance innée et puissante » qui « dribble » l’expérience faisant économie de la culture et s’imposant comme tel : il concerne en effet la conservation de l’espèce et donc la sexualité et la reproduction, mais aussi la migration.

Deuxièmement, en ce qui concerne le premier chemin, on parle d’« existants biotiques et abiotiques (animaux, plantes, rochers) avec lesquels les collectifs humains entrent en contact et se structurent par les contiguïtés des natures-cultures ». Il semble donc que d’un côté il y ait déjà le collectif humain et que, dans un second temps, il entre en contact avec la biologie. Évidemment il ne s’agit pas d’un « avant » et d’un « après » temporels mais logiques : deux entités distinctes, discontinues, l’humain et le non-humain, qui entrent en contact produisant des formes de contiguïté – terme lui aussi chargé de signification, puisqu’il indique selon Jakobson la métonymie configurant le syntagme linguistique et poétique.

Or, selon Descola et Latour, tout collectif est tel dans la mesure où il comprend déjà un réseau d’humains et de non-humains, qui acquièrent un rôle et une valeur à l’intérieur de ce réseau complexe et hiérarchisé, suivant l’ancien principe structurel des relations qui précèdent les termes. Selon Latour (1999), le collectif se fait et refait sans cesse (en expulsant et en admettant des entités) sans pour autant cesser d’être tel. Et pour Descola (2005), individus et espèces, humains et non-humains, sont des effets de sens découlant de l’ontologie – naturaliste, animiste, etc. – à laquelle ils font référence, et non pas des réalités ontologiques en soi. Le problème, pour la sémiotique, n’est donc pas de croiser des réalités distinctes et de trouver des liens entre elles, mais de reconstituer les collectifs où des acteurs humains et non-humains (au niveau discursif) s’organisent en réseaux actantiels (au niveau narratif). Ainsi, il ne s’agit pas de conjoindre des entités déjà données mais de nier l’idée même du déjà donné. En somme, il semble que le second chemin, celui de la sémiotique du vivant, s’encadre parfaitement dans un programme de naturalisation du sens, tandis que le premier, au contraire, soit externe à ce projet, car épistémologiquement opposée à lui.

L’article de Zinna, dans ce même numéro de Langages, dessine un programme de recherche qui vise justement à la naturalisation du sens. Au cœur de ce texte il y a l’intention de constituer un paradigme de continuité entre humains et non-humains, notamment entre communication linguistique et communication animale, en niant la fameuse thèse discontinuiste de Benveniste. Pour ce faire, Zinna (2019) fait appel à un certain nombre de textes scientifiques citant Thom et Lestel, von Uexküll et Holley. En passant en revue les thèses principales de la zoosémiotique classique, Zinna montre que, à la lumière des acquis plus récents de l’éthologie et de la biologie, il s’agit de lieux communs à rejeter au nom, justement, d’une continuité entre humain et biologique, d’un « dépassement de la limite anthropique dont relève la quête du sens » (Zinna 2019 : 24). L’hypothèse est de « saisir cette continuité entre la recherche biologique, éthologique et anthropique » [et pas anthropologique] (Ibid. : 23) unifiant « le domaine des vivants par les propriétés communes relevant du comportement interactif et du comportement communicatif » (Ibid. : 24) : des propriétés liées au thymisme essentiellement (polarisation d’attraction et répulsion) et aux modalités liées au comportement (non seulement instinctuel mais aussi à des règles d’action).

L’impression est que cette naturalisation, au lieu de pousser la sphère animale vers la sphère humaine, fasse l’inverse, en attribuant à l’espèce humaine des caractéristiques non-humaines, comme l’adaptation à l’environnement, l’instinct de conservation et de perpétuation de l’espèce, le problem solving lié à l’évolution, etc. Au détriment en revanche des déterminations culturelles et symboliques de l’humain, mis entre parenthèse, sinon relégués au second plan. Parler, à ce propos, d’anthropique au lieu d’anthropologique est un autre marqueur textuel de cette opération implicite de réduction fonctionnelle (survie) de tout ce qui s’identifie au symbolique (religion, politique, esthétique, valeurs de toute sorte).

4.1.2. Gradualité d’actes énonciatifs

Une autre position est celle de Denis Bertrand (2017, 2019) qui, à propos de l’énonciation animale, ou mieux, de l’élargissement des problématiques de l’énonciation à la sphère des non-humains, parle d’une expression animale parvenant au seuil d’une quasi-énonciation : pour « l’expression animale – argue-t-il – on ne peut pas manifestement parler d’énonciation ». La thèse est par la suite argumentée – grâce à la théorie des instances énonçantes de Coquet – en termes de proto- et hyper-débrayage, ou de proto- et hyper-embrayage. L’idée d’une quasi-énonciation (dite aussi proto- et pseudo-énonciation) animale semble présupposer un écart hiérarchique entre sphère humaine et sphère animale, et donc une quelque forme d’anthropocentrisme (et l’emploi du terme expression est un marqueur d’une telle assomption épistémologique). Au contraire, l’introduction de termes graduels articule le phénomène plus en profondeur. Ainsi, la catégorie continuité / discontinuité habituellement mobilisée dans ces circonstances s’enrichit d’un terme négatif : celui de la non-continuité ; dès lors, la gradualité de positions énonciatives permet de dépasser la schizie créatrice greimassienne du débrayage initial, acte énonciatif originaire qui pose la question en termes de scission, séparation, projection hors de soi. Je cite :

Cette approche limitait, sans la faire disparaître, la solution de continuité entre les univers d’expression langagiers de l’humain et du non-humain, au profit de l’expression animale, à l’aide des catégories du quasi-, du proto-, de l’hyper-, propres à favoriser le rapprochement entre les deux modes d’expression, en valorisant l’expression animale en ce qu’elle est, en ce qu’elle se maintient et qu’elle réside aussi, à un certain niveau peut-être et sous certaines formes, dans l’expression humaine. (Bertrand 2019 : 218)

Ainsi définie, la prise en charge de l’expression animale permet une gradualité des catégories de l’énonciation mais, en même temps, elle permet également de prendre en considération la dimension sensible, corporelle, relative à ce que Coquet appelle les « prédicats somatiques » (relevant de la phusis) – qui doublent les « prédicats cognitifs » (relevant du logos). Voici encore Bertrand :

et si le ronronnement du chat était une sorte de composition énonciative faite de proto-débrayage et de proto-embrayage qui ne pourront jamais se déployer en opérations énonciatives véritables, certes, mais qui en seraient néanmoins des embryons, suffisant pour l’échange que nous avons avec nos chats ? (Bertrand 2019 : 158)

Même dans ce cas, certains marqueurs textuels laissent émerger des présupposés épistémologiques précis : Bertrand parle, nous l’avons dit, d’expression animale (par opposition au langage humain), mais aussi d’immédiateté émotionnelle, d’émergence du corporel et, pour expliquer ses nouvelles catégories de l’énonciation (proto- et hyper), il recourt à quelques formes pathologiques du langage, par exemple le syndrome dit « de l’X fragile ». Monde animal et monde humain, en somme, visent une convergence graduelle, mais restent finalement du côté d’une implicite forme de naturalisation anthropocentrique.

4.1.3. Rupture radicale

Une position encore différente sur ce sujet est celle de Waldir Beividas (2017a, 2017b), qui repend lui-aussi l’opposition continuité / discontinuité entre monde humain et monde animal, en prenant parti, à l’opposé de Zinna, pour la discontinuité. Une discontinuité, cependant, non naturaliste.

En ce qui concerne l’hypothèse de la continuité, Beividas discute surtout l’idée d’une origine animale de la culture humaine, développé par Dominique Lestel via von Uexküll. Lestel utiliserait une terminologie apparemment sémiotique – signification surtout, mais aussi intentionnalité, perception, modes d’existence, réceptivité, création et d’autres encore – sans en pondérer les valences théoriques. Une méthode, dirait-on, qui manque d’ancrage à la fois à une théorie qui la soutienne et à une empirie qui la prenne en compte. D’après Beividas, le pont entre Uexküll et Lestel serait, en somme, suspendu par-dessus et au-delà des réflexions linguistiques et sémiotiques et de leurs conséquences épistémologiques, en finissant par retomber dans le sens commun. L’exemple plus évident est celui des passions, problème fondé, nous le savons, sur des analyses très fines des lexèmes et des textes dans la sémiotique structurale, et basé en revanche sur une acceptation acritique du lexique quotidien chez des auteurs comme Frans de Waal, qui attribue à des chimpanzés des passions comme l’indignation, la générosité ou la vengeance, sans jamais en discuter l’articulation sémiotique interne. Seulement au prix de tel refoulement de l’analyse sémiolinguistique, selon Beividas, il est possible de retrouver quelques hypothétiques lignes de continuités entre monde animal et monde humain.

Beividas prend donc position pour la discontinuité, à partir de l’essai célèbre de Jacques Derrida sur sa chatte. Malgré le titre, L’animal que donc je suis, Derrida fonce sur la discontinuité, comme on le voit de cette citation :

Je n’ai donc jamais cru à quelque continuité homogène entre ce qui s’appelle l’homme et ce qu’il appelle animal. […] Ce serait plus que somnambulique, ce serait simplement trop bête (Derrida, cit. in Beividas 2017b).

Beividas attire l’attention sur l’asymétrie entre « s’appelle » (en ce qui concerne l’homme) et « il appelle » (en ce qui concerne l’animal), qui semble se configurer comme une sorte d’opposition participative : l’ainsi nommé « homme » est celui qui à son tour appelle « animal » l’animal. Mais il ne s’arrête pas, en revanche, sur la polysémie – ou la métaphoricité – du terme bête, qui signifie stupide d’un côté, mais aussi animal, de l’autre. Pour Derrida l’idée d’une continuité est donc trop stupide, mais aussi bestiale, animale. Avec toute la complexité qui en découle.

Beividas, à propos de la relation entre monde animal et monde humain, emploi une terminologie très forte et précise, comme rupture abyssale, différence qualitative, saut qualitatif, différence radicale etc. L’idée de fond de Beividas est que, étant donné que la séparation entre les deux mondes est produite surtout par le langage, il ne suffit pas d’affirmer, comme le fait une certaine phénoménologie, qu’entre l’Umwelt animal et la Lebenswelt humaine il y a une différence considérable. Par langage il ne faut pas entendre le logos ratiocinant au sens traditionnel d’Aristote, mais celui, dit Beividas, d’une sémioception, c’est-à-dire d’une perception qui, à différence de l’animal, est pour ainsi dire pré-catégorisée par l’arbitraire saussurien, donc par la socialité de la langue.

la cognition, la thymie et la praxis humaines relèvent de la sémioception et non pas de la perception. Par conséquent, la présence et l’action du langage, de l’acte sémiologique, de l’acte de sémioception, représentent le point crucial, le véritable point de « rupture » entre le monde humain et ce que nous concevons comme le monde animal, une rupture qui fait que nous ne serons jamais plus l’animal que nous avons été jadis. Un « récit sémiologique » fait alors défaut à la très longue histoire de l’anthropogenèse et au vaste champ des rapports entre l’homme et l’animal. (Beividas 2017b : 245)

Pour éclairer cette position théorique, on a utilisé l’article de Beividas, mais il s’agit d’une théorie très commune, partagée par plusieurs sémioticiens et philosophes du langage. Il suffira de citer par exemple le nom de Youri Lotman qui, comme on le sait, pense à la langue comme à un système modélisant primaire à partir duquel la sémiosphère se constitue par discontinuité par rapport à une biosphère qui l’anticipe.

4.1.4. La socialisation des non-humains

En explicitant les présupposés épistémologiques plus ou moins cachés dans les différentes théories sémiotiques ou zoosémiotiques – en quête du chaînon manquant entre les niveaux de la théorie et celui de l’épistémologie –, on voit émerger une dernière position : celle qui, tout en se positionnant du côté de la continuité entre humains et non-humains, s’oriente pour ainsi dire vers la culture. C’est celle que nous avons déjà nommé socialisation des non-humains, où la continuité aperçue entre humain et non-humains ne pousse pas les premiers vers une base naturelle, à la recherche d’une fondement biologique commun ; mais, à l’opposé, repense les phénomènes et les procès pris en charge par les sciences naturelles dans le cadre d’une socialité élargie depuis toujours aux non-humains. C’est la position du multinaturalisme développée dans deux directions.

D’une part, par le travail de Latour, qui a récemment proposé d’employer non pas le terme de vivants, mais celui de terrestres, de manière à inclure dans cette nouvelle théorie sociologique élargie aux non-humains (« il faut refaire la société ») une perspective politique attentive aux questions environnementales et climatiques actuelles. D’autre part, par l’ainsi nommé tournant ontologique en anthropologie – comme il a été baptisé aux États-Unis – qui inclut des auteurs comme Descola et Viveiros de Castro, mais aussi Tim Ingold et Eduardo Khon, qui a proposé une incontournable « anthropologie de la vie » laquelle a beaucoup à dire à la science de la signification. Les deux terrains de recherche sont très précieux pour la sémiotique : non seulement pour la théorie dont ils se font porteurs, mais aussi pour l’énorme quantité de cas d’étude à reprendre et à repenser en termes de signification ; un don qui appelle de toute façon un contredon, du moment que la sémiotique peut fournir à ces disciplines une prise en considération des problématiques du sens qui, souvent, leur manque.

Il s’agit d’un terrain de travail à décliner aussi dans un sens socio-sémiotique, du moment qu’il investit l’énorme quantité de phénomènes sociopolitiques où animaux et humains se trouvent aujourd’hui à vivre de manière problématique, sinon conflictuelle, dans des circonstances très variées au sein de la société contemporaine.

Les recherches de Vinciane Despret (2002) et de Jean-Baptiste Morizot (2016) fournissent elles aussi un ensemble considérable de cas d’étude d’un extrême intérêt pour le sémiologue. Le retour du loup dans les campagnes françaises pose par exemple à Morizot le problème de la coexistence d’une biodiversité que les humains ont en commun avec les animaux ; d’où la question politique d’un monde commun réalisable par des nouvelles formes de diplomatie réciproque. De même, Despret discute des cas comme ceux des ours ayant appris à cohabiter avec la population locale dans certaines régions de la Roumanie, ou des perroquets Kea qui, en Nouvelle Zélande, sont devenus un véritable fléau pour les habitants. Protégés par des normes expresses pour la tutelle des espèces en voie de disparition, et en tout cas libérés du rôle millénaire d’instruments de travail pour les besoins des humains, les animaux vivent aujourd’hui une situation paradoxale : soit il deviennent de plus en plus pets, des petits êtres pour nous faire compagnie dans de nouvelles formes d’organisation de la famille ; ou ils sont, au contraire, des entités isolées, sans plus aucun rôle social, seuls et muets en raison d’une éthique qui en interdit tout type d’exploitation.

4.1.5. Plusieurs arguments

Le discours sémiotique, en ce sens, a plusieurs arguments pour en retrouver le sens et la valeur. Socialiser les non-humains signifie reconnaître leur culturalisation avérée, leur « faire-déjà-partie-de-la-société », avant que personne, en les indiquant comme des animaux, ne les expulse de celle-ci. Ainsi, même du point de vue de la sémiotique, cette position théorique (continuité qui vise à la socialisation), même si elle est bien présente, n’est pas très fréquentée.

Il faut citer à ce propos la visée d’anthropo-sémiotique menée par Fontanille et Couégnas (2018). Le projet, qui repense en termes de signification l’anthropologie de la nature de Descola et l’anthropologie des modernes de Latour, se focalise surtout sur les questions liées au territoire, entendu comme espace d’action d’un collectif qui comprend, et met en relation, des humains et des non-humains – donc, avec les animaux, tout autre élément supposé naturel comme les plantes, les rochers et les saillances géographiques, mais aussi les objets et les technologies.

Il est utile de rappeler aussi, à ce propos, l’étude que Franciscu Sedda (2020), à l’intérieur d’une sémiotique des cultures, a mené à propos d’un plat iconique de la culture de la Sardaigne, celui qu’on appelle le porceddu, c’est-à-dire un petit cochon qui, avant même de devenir bon à manger, selon la célèbre expression de Lévi-Strauss, a été protagoniste de la construction identitaire de l’homme sarde. C’est à travers la relation entre le petit cochon et l’homme que se constitue, selon Sedda, une culture spécifique telle que celle de la Sardaigne. Un rapport qui n’est pas seulement alimentaire et esthétique (lié au goût) mais aussi passionnel ; ce qui expliquerait, plus encore que le moment auroral d’émergence de l’identité sarde, celui de son extinction partielle, selon Sedda, par nostalgie.

4.1.6. Camouflage et traces animales

Mais revenons encore une fois à Paolo Fabbri, dont on peut sans doute situer la pensée à l’intérieur de cette position théorique articulant de manière très fine la relation de continuité entre monde animal et monde humain.

Un cas de zoosémiotique de seconde génération cher à Fabbri est par exemple celui du camouflage, qui rapproche des comportements animaux (la nécessité de se cacher, comme proie, ou de repérer l’autre, comme prédateur) de stratégies militaires et d’expériences créatives des artistes. C’est ainsi qu’un phénomène à première vue marginal devient central dans une perspective sémiotique. À partir du camouflage, prérogative commune des animaux et des humains, les mécanismes mêmes de la production du signe changent. Pour Fabbri (2015) le camouflage est un

système complexe de stratégies de présentation (du moi, du prochain) et de représentation (de soi, des autres) qui se meuvent selon les forces en jeu. Ces forces redéfinissent – réorganisent, réarticulent – les formes du monde du vivant : les animaux et les hommes. (Fabbri 2015 : 8)

Comme René Thom, Fabbri précise que « toute morphologie est le résultat d’attracteurs en conflit et/ou en contrat entre eux, sur le fond d’une réflexion sur la zoosémiotique et sur la sémiotique de la culture. Au “si… alors” s’ajoute un “si… mais” » (Ibid.). Déjà dans le monde de l’animal le rapport conflictuel entre la proie et le prédateur est organisé selon le principe de base de chaque stratégie : pour être en conflit, il faut déjà se connaître auparavant, pour avoir la possibilité de renverser les rôles, et prendre la position de l’autre :

Le rapport conflictuel entre le prédateur et sa proie demande une connaissance réciproque nécessaire et une certaine dose de « complicité ». Puisqu’il faut s’entendre pour se battre et puisque les signes sont manipulables, la possibilité d’une inversion des rôles existe. Le prédateur, pour ainsi dire, prend les allures de sa proie et la proie peut se camoufler en prédateur. De ce point de vue, il est pertinent que les signes ne soient pas vrais ou faux, mais efficaces. Ce qui compte est la crédibilité du simulacre offert à l’autre, les mouvements interactifs et les régimes de confiance et de doute qui se mettent en route. Il s’agit de questions à l’ordre du jour pour toute situation de décision interdépendante, comme dans les traités de guerre ou dans la théorie des jeux. Omniprésents mais mal définis, comme dans les mondes artistiques de la peinture, de l’architecture, du design et de la mode. (Fabbri 2015 : 10)

C’est ainsi que les spécialistes du monde animal – où dominent les tactiques de la disparition ou du déguisement – deviennent consultants des armées, et que, plus généralement, la rhétorique de la communication animale (avec ses figures de déplacement comme les métonymies, les prétéritions, les similitudes, les antiphrases, les antanaclases, etc.) constitue la base formelle des créations artistiques des plasticiens, des architectes, des designers, et des couturiers

Fabbri (2019) a poursuivi cette réflexion sur le camouflage, phénomène commun aux humains et aux non-humains, en raisonnant sur l’une des thématiques centrales de l’anthropologie, celle de la chasse. On se souviendra que c’est bien sur un cas de chasse aux singes chez les Achuar de l’Amazonie qui s’ouvre le livre de Descola, qui rappelle que cet animal joue, dans cette culture-là, le rôle de beau-frère, d’époux de la sœur : un sujet qui entre dans la famille dans un second temps, et qui pour cela est regardé avec une certaine suspicion et seulement partiellement accepté dans le ménage.

Se déclenche ainsi ce que Fabbri (2019 : 40) appelle une « anthropologie réciproque qui nous sensibilise par rapport à ce à quoi ils [les animaux] sont sensibles et à penser avec eux, à défaut de penser comme eux ». C’est le célèbre processus que Deleuze et Guattari nomment « devenir animal », qui n’est jamais identification totale, substitution métaphorique pleinement réussie mais négociation d’une similitude analogique de caractère et de comportement : une traduction en somme, approximative comme toute traduction, comme dans La métamorphose de Kafka, où Gregor est déjà un cafard au début de l’histoire mais doit apprendre à l’être – psychologiquement et somatiquement – dans le collectif dont il fait partie, c’est-à-dire dans le rapport cynégétique avec ses proches, eux aussi sujets à une transformation radicale au cours de l’histoire.

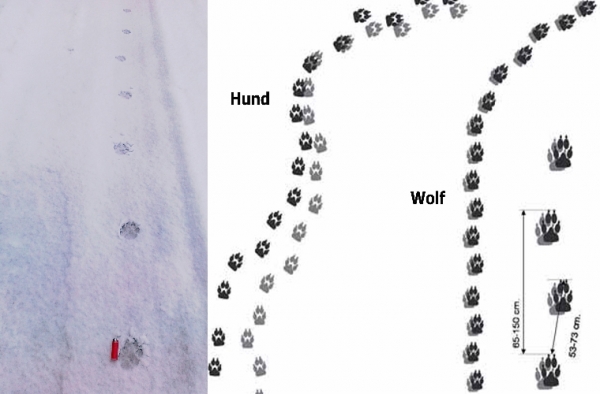

Chasser signifie tout d’abord interpréter les traces à partir d’une compétence sémiotique préalable, à savoir la capacité de les reconnaître comme telles, pour ce qu’elles peuvent dire de l’animal dans un contexte de fuite précis ; des traces, donc, comme type d’une espèce ou comme token d’un individu. Cela revient à dire, en renversant la perspective, qu’interpréter des traces n’est pas un exercice d’habilité cognitive, un savoir-faire herméneutique, comme pour le Zadig de Voltaire ou le Guillaume de Baskerville d’Umberto Eco, qui lisent des signes déjà donnés, en soi clairs et distincts ; reconnaître des traces n’est possible que dans le cadre d’une chasse particulière, grâce à une perception inévitablement située, contextualisée. Autrement dit, « pour être extrapolées, [les traces] doivent être construites. Les signes saussuriens – binarisme inséparable du signifiant et du signifié – peuvent être relevés, identifiés et reconnu seulement en modélisant leur interprétation » (Fabbri 2019 : 41). Le sémiologue-chasseur sait, par exemple, que tout pistage (le tracking en anglais) comporte toujours un dépistage, et inversement.

De fait, même l’animal qui laisse les traces soumises à une herméneutique cynégétique possède une compétence spécifique (inutile de discuter si innée ou acquise, naturelle ou culturelle), non seulement en tant que proie devant fuir son prédateur en le dépistant avec sagacité, mais aussi comme possible prédateur de son prédateur et d’autres proies possibles. Typique dialectique de constitution d’une identité réciproque. Ainsi, par exemple, fait le loup qui, en réapparaissant aujourd’hui comme sauvage parmi nous, pose le problème d’une nouvelle forme de civilisation commune. Le loup, en effet, a une metis très similaire au renard ou au poulpe des anciens grecs : il possède, écrit Fabbri (2019 : 44), « une capacité polymorphique à renverser les signes de sa présence et de la direction de ses parcours ». À la différence du chien, le loup parvient à faire perdre ses traces sur la neige « en posant les pattes postérieures sur l’empreinte des antérieures », de sorte que « son parcours est plus rectiligne de celui ondoyant du chien » (Ibid. : 46), pour ensuite réapparaître derrière le prédateur qui le chasse, en le transformant en proie. Voilà la différence des parcours :

En même temps, le chasseur le sait parfaitement et il invertit tactiquement la direction de son regard se faisant loup à son tour, sorte de lycanthrope nécessaire à la bonne réussite de sa propre action de chasse ; comme le mythique Dolon dans l’Iliade, héros troyen qui part pour l’exploration du camp grec déguisé en loup, ou certains indiens d’Amérique qui chassent les bisons camouflés en ce même animal.

Dolon. Détail d’un Lekythos, 400 a.C., Paris, Louvre

George Catlin, Buffalo Hunt under the Wolf-skin Mask, 1832-1833, Washington, Smithsonian American Art Museum

Encore Fabbri :

Le lecteur de signes de loup, y compris les traces laissées en cachant les traces, pratique donc un animisme bien tempéré et non victimisant. Par les expressions idiomatiques et proverbiales, par les tropes et les récits, il sait que, malgré la différence physique, l’homologie des intériorités le conduit à faire comme si le loup partageait ses valeurs de subjectivité, de conscience de soi, de mémoire, d’intentionnalité, de connaissance, de communication, de mortalité (Descola). Une posture qui n’a rien de chamanique mais qui exige de l’acteur humain l’exercice diplomatique de médiateur – traducteur et whistleblower – entre instances d’énonciation en contraste (Latour). Un diplomate « garou », mannaro – c’est-à-dire hominarius – irréductionniste par rapport à l’exception humaine et au naturalisme radical selon lequel l’homme serait un animal parmi d’autres. (Fabbri 2019 : 48)

Le rapport entre proie et prédateur n’est pas donc un phénomène qui croise une culture, celle cynégétique propre au chasseur, et une nature, celle instinctuelle propre à l’animal ; c’est un rapport entre deux natures-cultures, aurait dit le premier Latour, deux compétences en relation réciproques entre un jeu stratégique qui est biologique et culturel dans le même temps pour les deux sujets en action et en passion.

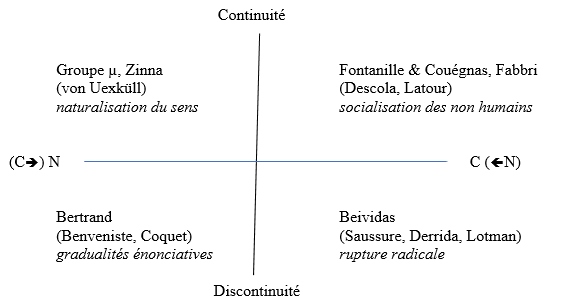

5. Schéma final

Pour résumer la problématique que j’ai cherché à reconstituer jusque-là, je propose ci-dessous une représentation visuelle aussi commode qu’approximative, d’une intelligibilité immédiate, sans prendre en charge pour le moment ni les discontinuités problématiques du carré sémiotique ni la continuité indifférente du schéma tensif. Un mapping donc, qui indique la nécessaire articulation de la catégorie continuité / discontinuité à la croisée avec l’autre catégorie convoquée : nature / culture – ou, mieux, tendance vers la nature vs tendance vers la culture.

Nous pourrions proposer d’autres visualisations, d’autres modèles. Mais ce n’est pas, pour le moment, la question pertinente. Ce qui m’intéresse est plutôt de montrer de manière efficace que – en quête du chaînon manquant entre niveau théorique (noms propres hors parenthèse) et niveau épistémologique (noms propres entre parenthèse) – on fait émerger avec une certaine clarté les présupposés philosophiques plus ou moins implicites de toute hypothèse théorique (expressions in italique).

Il faudrait être un peu plus clair, maintenant, sur le fait que parler de continuité entre nature et culture n’est pas suffisant, parce que cette continuité peut aller dans deux directions différentes, sinon opposées. On l’a vu : on peut abolir la distinction nature vs culture en direction d’une naturalisation du sens, c’est-à-dire d’une recherche des origines animales des cultures humaines ; ou, au contraire, la neutralisation de cette opposition peut conduire vers une socialisation des non-humains, à savoir une prise en considération des différents collectifs où les hommes, les animaux, les technologies etc., constituent un monde commun, qui est toujours en transformation. Ce n’est pas par hasard, à ce propos, que le premier chapitre du livre de Descola (2005) s’appelle « Figures de la continuité », et que, soit le Groupe µ, soit Zinna, parlent de continuité ; mais il ne s’agit pas de la même continuité.

De la même manière, on peut parler d’une discontinuité, pour ainsi dire, forte, comme dans les hypothèses traditionnelles qui retrouvent dans le langage, la conscience, le rire ou le tabou de l’inceste les origines de la bifurcation nature / culture : c’est encore l’hypothèse de Beividas, et aussi de Derrida ; par ailleurs, on peut parler d’une discontinuité faible, avec des gradations internes, des passages menus d’un monde à l’autre avec des positions intermédiaires, surtout au niveau de l’énonciation, comme le dit Denis Bertrand.

Bien sûr, avec ce schéma on est encore à l’intérieur d’une perspective taxinomique, qui ne prend pas en considération les stratégies discursives des auteurs, ou mieux de leurs textes. Ainsi, par exemple, le von Uexküll de Zinna n’est pas exactement celui de Deleuze et Guattari ou de Fontanille. Il en va de même pour Thom, utilisé soit par Zinna soit par Fabbri dans deux directions presque opposées. Il y a donc, dans le débat zoosémiotique de nos jours, des dispositifs différents qui articulent – pour reprendre l’article de Greimas sur la « Préface » à Naissance d’archanges de Dumézil – le discours subjectif de la découverte avec le discours objectif de la recherche, et également avec le discours référentiel, c’est-à-dire celui des textes et des auteurs de référence externe. Il s’agit d’un travail à faire : utiliser la sémiotique pour parler de la sémiotique.

Ce qui en ressort par rapport à la problématique sur l’animalité et, plus en général, sur la perspective écologique en théorie du sens, c’est une ré-articulation du débat sémiotique par les différents niveaux – empirique, méthodologique, théorique et épistémologique – de la recherche en signification, qui est intéressante au moins dans la mesure où elle est originale : un point de vue différent sur une matière énorme, à reformuler encore. À discuter en somme, même en vue des objets empiriques à reprendre et à analyser, en les constituant par des pistages et des dépistages et en étant un peu plus averti qu’avant.