Éco-anthropologie et sémiopoiétique : de la poésie rituelle grecque aux défis idéologiques et pratiques du présent

Claude CALAME

Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales

Index

Mots-clés : anthropologie culturelle, anthropologie éco-sémiotique, anthropopoiésis, culture, écosocialisme, sémiotique

Auteurs cités : Émile BENVENISTE, Jean-Claude COQUET, Joseph COURTÉS, Eric R. DODDS, Umberto ECO, Bruno GENTILI, Algirdas J. GREIMAS, Eric LANDOWSKI, Giovanni MANETTI, Charles W. MORRIS, Charles K. OGDEN, Charles Sanders PEIRCE, François RASTIER, Ivor A. RICHARDS, Paul RICŒUR, Ferdinand de SAUSSURE, Bruno SNELL

1. Entre anthropologie culturelle et sémiotique structurale

Puisqu’il est question d’une approche, sinon d’un plaidoyer pour une herméneutique d’anthropologie sémiotique destinée à déboucher sur des propositions pour une anthropologie poiétique et éco-sémiotique, commençons par deux citations :

Dans le vaste trésor des mythes, le poète choisissait de cas en cas la légende la plus appropriée à la cérémonie qu’il devait célébrer. Sur le tissu légendaire que la tradition épique ou des traditions folkloriques locales lui offraient, il ourdissait sa trame, tantôt modifiant dans un but éthico-social certains faits particuliers du récit mythique, tantôt mettant en lumière dans une même saga l’exploit héroïque répondant le mieux à l’occasion et omettant l’épisode que l’opportunité et la « convenance » pratique et poétique lui suggéraient de taire, tantôt insufflant une nouvelle énergie morale et artistique au héros mythique, surtout (…) quand l’accord sur l’attitude idéologique adoptée favorisait la rencontre entre le poète et son patron.

Puis dans un sens plus théorique :

La théorie sémiotique doit se présenter, d’abord, pour ce qu’elle est, c’est-à-dire comme une théorie de la signification. Son souci premier sera donc d’expliciter, sous forme d’une construction conceptuelle, les conditions de la saisie et de la production du sens. (…) La seconde de nos options consiste à introduire, dans la théorie sémiotique, la question de l’énonciation, de la mise en discours de la langue (Benveniste) et des conditions spécifiques, explicitables — dont s’occupe, d’une manière différente, la pragmatique américaine — qui l’entourent. (…) La théorie sémiotique doit être plus qu’une théorie de l’énoncé — comme c’est le cas de la grammaire générative — et plus qu’une sémiotique de l’énonciation, elle doit concilier ce qui paraît à première vue inconciliable, en les intégrant dans une théorie sémiotique générale.

D’une part, une invitation à relire, dans leurs différentes versions, les récits héroïques que nous identifions comme des « mythes », en pénétrant dans ce monde d’exploits surhumains où les mortels étaient encore très proches des dieux ; une lecture qui tente d’en restituer la conduite narrative et les effets de sens en rapport avec les circonstances de leur narration : « occasion » par le contexte de performance de récits assumant en général une forme poétique, rythmée et chantée ; conjoncture historique qui crée et détermine l’occasion ; cadre institutionnel et social assurant la réception du récit ; contexte idéologique, religieux et culturel signifiant, dont le poète tire les ressources de la transformation narrative et du monde poétique qu’il offre à son public.

- Note de bas de page 1 :

-

Cf. C. Calame, « À propos des pratiques divinatoires et de la “raison des signes” en Grèce classique », Mètis, 15, 2017, pp. 393-410. Avec l’avancement de l’âge et par conséquent la multiplication des travaux érudits, je cède de plus en plus souvent à l’importun travers de l’autocitation. Je m’en défends néanmoins en signalant qu’on trouvera dans les études citées de nombreuses références à des travaux qui m’ont inspiré ou, au contraire, dont je me distancie.

D’autre part, une sémiotique dans le double sens du terme : d’abord une sémiotique comme « ensemble signifiant » ou comme « sémiotique-objet » avant que nous la constituions en « système de signes » ; puis la sémiotique comme théorie sémiotique, comme « sémiotique scientifique », comme approche de ce que nous identifions comme un système de signes et par conséquent comme système de procédures de signification avec ses réalisations, par exemple entre langue et paroles, c’est-à-dire entre langue et discours. Donc une sémiotique-sémiologie au sens proposé par Ferdinand de Saussure en tant que « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » dont il affirme « nous la nommerons sémiologie (du grec semeîon, “signe“ ) ». Avec cette précision déterminante, par un premier retour à l’Antiquité grecque : autant pour Thucydide (1, 10, 1) qui se réfère dans l’Athènes classique aux ruines de Mycènes que pour Prométhée (dans la tragédie que lui consacre Eschyle) défendant les arts divinatoires qu’il a distingués et ordonnés (estoíkhisa, vers 484) pour les mortels, les semeîa ou sémata sont des indices ; ce sont des signes distinctifs à identifier puis à interpréter1. Toute sémiotique requiert donc une sémiologie !

- Note de bas de page 2 :

-

Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica : da Omero al V secolo, Milan, Feltrinelli, 2006 (4e éd. ; 1ère éd., 1984), p. 166.

- Note de bas de page 3 :

-

Algirdas J. Greimas et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, pp. 345-346.

D’une part donc, pour nommer les auteurs des deux citations initiales, Bruno Gentili2, d’autre part Algirdas Julien Greimas3, l’un créant à l’université d’Urbino, au sein de l’Istituto de filologia classica, le Centro di studi sulla lirica greca e sulla metrica greca e latina ; l’autre associé dans la même université à la création par Paolo Fabbri et Giuseppe Paioni du Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica.

- Note de bas de page 4 :

-

Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., pp. 244-247.

- Note de bas de page 5 :

-

Ibid., pp. 197-199.

En cette confluence atypique, l’un focalisait l’attention du jeune thésard sur des poèmes grecs chantés qui n’avaient rien de « lyrique » au sens moderne du terme, sinon par une présence forte des formes du je et du nous poétique, des poèmes souvent choraux dont fonction et effets de sens ne pouvaient être saisis qu’en relation avec leurs circonstances d’énonciation et de performance. L’autre, avec ses nombreux collaborateurs, nous invitait à explorer ces chants poétiques, réduits à l’état de textes, autant dans leur développement syntaxique que dans leur épaisseur sémantique : d’un côté, pour la partie narrative de poèmes intégrant régulièrement comme argument des épisodes tirés de la tradition épique et héroïque (des « mythes »), il proposait une approche narratologique par l’usage instrumental du « schéma canonique » de la narration (avec ses cinq phases structurales de manque – manipulation - compétence – performance – sanction4) ; par ailleurs, pour l’organisation sémantique de ces poèmes chantés, la notion de l’isotopie semblait, en tant que concept opératoire, particulièrement fertile : isotopies figuratives et isotopies thématiques en tant que lignes sémantiques qui se développent dans le poème et qui s’entrelacent à travers le jeu des métaphores filées, isotopies en tant que registres d’ordre sémantique que la notion lévi-straussienne de « code » fixe en une abstraction et une clôture par trop structurales5.

- Note de bas de page 6 :

-

Ibid., pp. 157-160.

C’est aussi la crainte de l’abstraction logique, sinon du schématisme philosophant qui, par ailleurs, a tenu le jeune thésard à l’écart autant d’un « parcours génératif »6 à partir d’une sémantique fondamentale qui est l’effet d’une reconstruction savante, que du « carré sémiotique » ; donné comme « structure élémentaire de la signification », le carré logique inscrit le sens dans une logique aristotélicienne des contraires et des contradictoires qui ne saurait rendre compte d’articulations sémantiques propres à d’autres cultures et à d’autres formes discursives que les nôtres.

- Note de bas de page 7 :

-

Eric R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1951 (trad. fr., Paris, Aubier-Montaigne, 1965).

- Note de bas de page 8 :

-

Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975 (4e éd. ; 1re éd., 1946).

Il faut dire qu’à l’instigation d’un professeur de littérature grecque ouvert aux approches anthropologiques, l’étudiant lausannois marqué par une pensée académique à la rigueur toute protestante avait été engagé à considérer la civilisation grecque classique comme une culture autre. Du côté anglo-saxon, dans son livre The Greeks and the Irrational, paru en 1951, Eric R. Dodds montrait la part tenue par l’irrationnel, entendu comme intervention de forces attribuées au divin, par exemple dans la théorie de l’âme développée par Platon7 ; de là un forte incitation à rompre, par une approche de sciences humaines, avec l’image d’un développement de la culture grecque du mûthos au lógos, d’une pensée mythique irrationnelle à un logos que l’on faisait correspondre à la raison des Lumières, développement qui, selon Dodds, aurait en fait consisté plutôt dans le passage d’une culture de la « honte » (shame culture) à une culture de la culpabilité (guilt culture). Du côté allemand, dans un ouvrage paru en sa première version au terme de la seconde guerre mondiale et qui, avec son titre Die Entdeckung des Geistes et son sous-titre Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen (soit La découverte de l’esprit : Études sur la naissance de la pensée européenne chez les Grecs), est encore fortement marqué par une conception très hégélienne du développement de l’esprit (européen…), Bruno Snell s’attaquait, à l’exemple de la langue homérique, à la délicate question lexicale et sémantique de la correspondance entre signifiants et signifiés dans deux cultures en confrontation : désignant un organe que nous identifions comme le diaphragme, les phrénes des héros homériques, par exemple, ne trouvent pas dans les langues modernes d’équivalent lexical pour signifier le siège à la fois des émotions et d’une forme d’intellection8.

2. Du signe lexical au discours et à sa référence

- Note de bas de page 9 :

-

Cf. Brent Berlin et Paul Kay, Basic Colour Terms. Their Universality and Evolution, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1969.

Est-ce à dire que, dans la traduction transculturelle des concepts, entre champs lexicaux et champs sémantiques, nous serions condamnés à un relativisme culturel complet ? Ou au contraire existe-t-il, comme on l’a affirmé pour les couleurs9, une base universelle découpée et désignée de manières différentes suivant les langues et par conséquent les cultures ? Poser cette double question c’est aborder le problème, controversé s’il en est, du triangle sémiotique.

Pour simple mémoire, l’helléniste ne peut que partir de la réflexion sémiotique déjà proposée par Aristote dans le Perì hermeneías. Retraduisons une fois encore le passage-clé (De interpretatione 16a 3-8) :

Les éléments propres à la langue parlée sont les signes convenus (súmbola) des états situés dans l'âme, et les caractères écrits sont les « symboles » des éléments situés dans la voix ; et de même que tous les hommes n'ont pas les mêmes lettres, tous ne disposent pas de la même langue. Néanmoins les états de l'âme dont ces éléments sont les signes (semeîa) sont les mêmes pour tous et les objets dont ces états sont les analogues (homoiómata) sont également les mêmes.

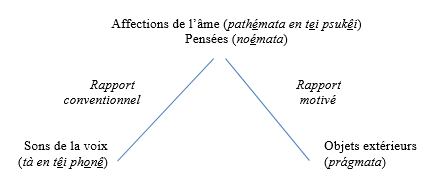

Indépendamment de la question sémiotique de la transcription par un système de signes graphiques du flux vocal oral, Aristote ne manque pas de relever que le nom signifie « par convention » (katà sunthéken) ; le caractère conventionnel de l'unité linguistique (pour nous le « signifiant ») découle de la diversité des langues qui renvoient par des mots aux formes différentes aux mêmes états d'âme et aux mêmes pensées (pathémata et noémata, correspondant à notre « signifié ») et, par leur intermédiaire, aux mêmes « choses agies » (tà prágmata, en somme notre « référent »). Il est ainsi possible de construire un premier triangle sémiotique en partant des sons de la voix pour passer, au sommet du triangle, aux affections de l’âme et aux pensées ; elles sont elle-même en relation, à la base droite du triangle, avec la réalité externe des « choses faites », des actions. La relation entre la voix, les affections de l’âme et les pensées est donc de l’ordre de la convention (katà sunthekén), le nom devenant un symbole, alors que le rapport entre les états d’âme et les actions serait motivé.

- Note de bas de page 10 :

-

Giovanni Manetti, Le teorie del segno nell’Antichità classica, Milan, Bompiani, 1987, pp. 105-114. Voir aussi Umberto Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Milan, Einaudi, 1984, pp. 56-63.

De là le premier « triangle sémiotique » dont on a tenté de proposer la reconstruction10 :

Le triangle sémiotique selon le De interpretatione d’Aristote

- Note de bas de page 11 :

-

Cf. G. Manetti, op. cit., pp. 137-160.

- Note de bas de page 12 :

-

Cf. François Rastier, « La triade sémiotique, le trivium et la sémantique linguistique », Nouveaux Actes Sémiotiques, 9, 1990, pp. 5-39.

Rappelons que cette première ébauche de triangle sémiotique sera systématisée par les Stoïciens. Comme en atteste Sextus Empiricus (Contre les mathématiciens 8, 11-12 et 69-70 = Stoicorum veterum fragmenta II, frr. 166 et 187 von Arnim), les élèves de Zénon distingueront en effet entre tò semaînon, tò semainómenon et tò tugkhánon : distinction donc entre le signifiant telle la langue (phoné) envisagée dans sa matérialité sonore, le signifié comme « affaire » incorporelle saisie par la pensée (prâgma asómaton, diánoia), et finalement la chose conçue comme objet matériel, avec son existence extérieure (tò éktos hupokeímenon11). On ne s’attardera pas sur les nombreux avatars connus par la « triade » sémiotique en particulier chez Boèce ou chez Thomas d’Aquin (voir à ce propos la bonne étude de Rastier12).

Mais avec le développement de la linguistique générale dès les années soixante du siècle dernier, le triangle sémiotique, avec la relation triadique qu’il figure, a connu deux développements qui n’ont pas manqué d’entretenir un certain nombre de malentendus, importants pour le présent propos.

- Note de bas de page 13 :

-

Cf. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972 (éd. orig., 1915), pp. 98-102 et 144-146.

- Note de bas de page 14 :

-

Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., pp. 181-182. Pour une critique de ce principe par le biais des notions d’énonciation et de référence, voir en dernier lieu Ahmed Kharbouch, « De Greimas à Jean-Claude Coquet. Le discours et son sujet », Actes sémiotiques, 120, 2017.

Pour faire vite, d’une part, dans le domaine francophone de l’anthropologie culturelle et sociale marquée par l’approche structurale, on a souvent repris, de manière explicite ou non, la distinction tracée par Ferdinand de Saussure pour le signe linguistique : d’un côté, le signifiant correspondant à une image acoustique ; de l’autre le signifié coïncidant avec le « concept »13. Dyadique, la distinction efface la question de la référence ; elle a donc suscité, à l’égard de différentes formes de discours, des lectures proposées selon le principe de la clôture structurale du sens, en tant que « principe d’immanence »14.

- Note de bas de page 15 :

-

Cf. Charles S. Peirce, Collected Papers (V, Pragmatism and Pragmaticism), Cambridge , Harvard University Press, 1960, pp. 317-345 (= §§ 464-496).

D’autre part, du côté anglo-saxon, on a pris pour modèle le triangle réinterprété par Charles S. Peirce qui le donne comme la forme authentique de la « Tiercéité » : soit le signe compris comme representamen parce qu’« il est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose »15. Dans la perspective développée ici, est essentielle la relation du signe à un « quelqu’un », au sujet qui le perçoit. En tant qu’il s’adresse à quelqu’un, le signe-representamen, signe matériel, est aussi interpretant : c’est un signe qui, comme équivalent, est créé par le representamen dans « l’esprit » de la personne concernée. Par ailleurs, en ce qu’il tient lieu de quelque chose, le signe renvoie à l’objet, non pas l’objet en tant que tel, mais « par référence à une sorte d’idée » ; cette « idée » pourrait jouer le rôle de fondement du representamen. De là le triangle representamen – interpretant – object, où l’objet est assorti du quatrième terme qu’est le fondement. Un triangle donc qui semble devoir se développer en rectangle : la relation que l’image mentale évoquée par le representamen entretient auprès de l’interpretant avec un « objet » — qui, quant à lui, semble relever d’un conceptuel au double statut — reste pour le moins floue.

- Note de bas de page 16 :

-

Cf. Charles W. Morris, Writings in the General Theory of Signs, La Haye-Paris, Mouton, 1971 (rééd. de Foundations of the Theory of Signs,Chicago, The University of Chicago Press, 1938), pp. 21-24 et 28-50.

- Note de bas de page 17 :

-

Pour plus de détails, voir C. Calame, « Interprétation et traduction des cultures. Les catégories de la pensée et du discours anthropologique », L’Homme, 163, 2002, pp. 68-75.

Mais déterminant est le développement du triangle en somme rectangulaire de Peirce qu’a proposé le linguiste et logicien Charles Morris : sign-vehicle, interpretant, designatum pour constituer la « relation triadique de la sémiosis », avec un « interprétant » qui est aussi donné comme « interpréteur »16. Si la relation entre un signe et les autres signes délimite le domaine de la syntactics, le rapport entre les signes et leurs désignata ou objets dessine le périmètre de la semantics et la relation entre l’interpréant / interpète et les signes définit la pragmatics17. De manière pour le moins paradoxale, le rapport direct établi entre les signes et leurs désignata dissocie le processus de la sémiose de la relation entre les signes et les interprétants ou interpréteurs ; il dissocie donc le processus de sémiosis d’une pragmatique par ailleurs introduite par Morris de manière parfaitement pertinente. Le problème, une fois encore, est celui de la double référence d’une part avec un objet réel et d’autre part avec l’image que l’on s’en fait.

- Note de bas de page 18 :

-

Cf. Charles K. Ogden et Ivor A. Richards (éds.), The Meaning of Meaning. A Study in the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1923.

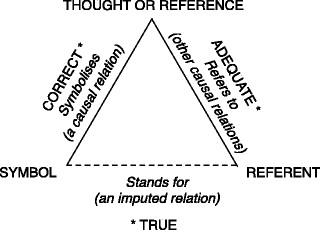

L’ambiguïté semble levée dans la forme du triangle refigurée par Charles K. Ogden et Ivor A. Richards spécifiquement pour la langue18.

Le triangle de la référence linguistique selon C.K. Ogden et I.A. Richards.

- Note de bas de page 19 :

-

The Meaning of Meaning, op. cit., pp. 1-23 et 93-103.

Désormais le « symbole » (linguistique) renvoie à un référent par l’intermédiaire d’un processus de référence correspondant à la pensée. Articulé en relations, le triangle est configuré selon la formule « a true symbol = one which correctly records an adequate reference » : relation de « correction », relation d’« adéquation » pour aboutir à une relation de « vérité »19.

Quoi qu’il en soit du statut de ces relations d’ordre probablement sémantique, l’essentiel est de relever ce que les exemples donnés par Ogden et Richards montrent encore une fois. Comme c’est le cas depuis Aristote, le triangle sémiotique est malheureusement pensé en termes de pure sémantique lexicale : pour être très schématique, un mot renvoie à un concept qui renvoie lui-même à une réalité. Sans doute ce schéma triangulaire a-t-il été configuré par ses concepteurs pour rendre compte des processus d’interprétation qui, dans l’acte de communication, mettraient toute langue, par l’intermédiaire de la pensée, en rapport avec le monde environnant. Néanmoins il ne tient pas compte du fait que l’acte de communication correspond à un énoncé et, mieux, à une forme de discours. Fondé sur l’unité verbale comme signe, le triangle sémiotique, en ses différentes formes, ne figure aucune des deux dimensions fondant tout discours : premièrement, le schéma ne tient pas compte du développement syntaxique et sémantique de toute langue, qui n’existe qu’actualisée en paroles, en énoncés ; secondement, il néglige la dimension énonciative de toute parole articulée, de toute intervention discursive.

- Note de bas de page 20 :

-

Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale 2, Paris, Gallimard, 1974, vol. 2, pp. 67-78 et 79-88.

- Note de bas de page 21 :

-

Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., pp. 123-129.

C’est ici que la distinction instrumentale tracée naguère par Émile Benveniste est déterminante : d’une part l’ordre du « récit » à la troisième personne, dans un espace et dans un temps distants ; d’autre part le « discours » caractérisé par ce que le linguiste comparatiste a dénommé « l’appareil formel de l’énonciation » : les formes du je/nous et du tu/vous, celles de l’« ici » et du « maintenant »20. À l’évidence non seulement la distinction est purement opératoire : les deux niveaux interfèrent largement dans toute forme de parole articulée en discours. Mais surtout les notions narratives de « récit » et de « discours » doivent être élargies à ce qui relève d’une part de l’énoncé, et ce qui est d’autre part de l’ordre de l’énonciatif21.

- Note de bas de page 22 :

-

Ibid., p. 124.

- Note de bas de page 23 :

-

Cf. C. Calame, Le récit en Grèce ancienne. Énonciations et représentations de poètes, Paris, Belin, 2000 (2e éd.), pp. 17-48. Pour les discours à envisager, du point de vue narratif et du point de vue énonciatif, dans une perspective transmédiale, voir les propositions formulées par Raphaël Baroni, « Pour une narratologie transmédiale », Poétique, 182, 2017

Par ailleurs, si l’on repart du principe sous-jacent à la définition du triangle sémiotique proposée par Ogden et Richards, le processus interprétatif qui, par la pensée, mettrait la langue en relation avec le monde environnant dessine la perspective d’une première pragmatique. Interpréter le monde par l’intermédiaire de la pensée et du langage, le saisir et l’interpréter par l’intermédiaire de l’activité discursive, c’est aussi agir sur lui. Il ne s’agit pas uniquement de référer au monde, mais aussi d’entrer en interaction avec un monde fait d’autres sujets parlants ; c’est un monde fait d’autres sujets de discours qui évoluent dans un contexte social, culturel et environnemental particulier. Rappelons la définition que Greimas et Courtés donnent de l’« énonciation » : « L’énonciation se définira de deux manières différentes : soit comme la structure non linguistique (référentielle) sous-tendue à la communication linguistique, soit comme une instance linguistique, logiquement présupposée par l’existence même de l’énoncé »22. Ils n’assument néanmoins que la seconde définition, écartant ainsi de fait la première. C’est pourtant, autant du point de vue « énoncif » que du point de vue « énonciatif », la nécessaire relation de référence provoquée par toute langue actualisée en parole (et en discours) qui nous contraint à envisager les rapports complexes entre énoncé discursif et contexte extra-discursif ; et cela autant dans le processus de construction et dans l’énonciation de l’énoncé lui-même que dans le moment de sa réception interprétative23.

3. L’instance d’énonciation et la communication interpétative

- Note de bas de page 24 :

-

Cf. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, pp. 55-72.

- Note de bas de page 25 :

-

Voir les développements proposés par Jean-Claude Coquet dans La quête du sens. Le langage en question, Paris, PUF, 1997, pp. 67-79.

Qui dit pratique discursive (et interprétative), dit donc pratique énonciative. Du point de vue du « discours » envisagé dans son double développement sémantico-syntaxique et énonciatif, on pourra placer au sommet du triangle sémiotique (en correspondance avec l’« interprétant » chez Peirce ?) ce qu’on appelle « l’instance d’énonciation ». Dans le déroulement de l’expression langagière, cette instance se manifeste en particulier par les formes du je et du nous, du moins en ce qui concerne la langue française. En position du locuteur, ce je verbal et discursif est le lieu d’une double forme d’autoréférentalité : référence sans doute au soi (« extra-discursif ») avec son identité psychique et sociale, avec son identité morale au sens où l’entend par exemple Paul Ricœur dans la dialectique entre ipse et idem, dans l’interaction entre le « caractère » de l’individu dans sa permanence temporelle et le maintien de soi dans la constance morale24 ; mais référence tout d’abord au je ou au nous qui se dit et se construit énonciativement (de manière intra-discursive) dans le développement du discours. Avant d’être sujet psychique, avant d’être sujet social et moral, avant d’être sujet au sens cartésien du terme, le moi se révèle être, du point de vue sémiotique, instance de discours25 ; sujet de discours, il est d’abord une simple instance d’énonciation, non substantielle, d’ordre strictement langagier.

- Note de bas de page 26 :

-

Cf. Eric Landowski, La société réfléchie. Essais de socio-sémiotique, Paris, Seuil, 1989, pp. 218-229.

- Note de bas de page 27 :

-

Cf. C. Calame, Masques d’autorité. Fiction et pragmatique dans la poétique grecque antique, Paris, Les Belles Lettres, 2005, pp. 13-40.

Car c’est bien ainsi que se manifeste la double dimension de l’acte d’énonciation. D’une part, en se disant, le je construit sa propre posture, qui est d’ordre discursif ; « simulacre en construction » ou « masque d’autorité », cet éthos auctorial se dessine et s’affirme en particulier dans les actes de langage, dans des actes verbaux d’ordre performatif26 ; d’autre part, le je en s’énonçant, par les effets de sa voix et de son attitude, intervient avec son corps propre dans son environnement social et culturel par l’affirmation gestuelle et affective de son autorité énonciative : insertion physique, pratique, sociale et culturelle du sujet de discours27.

De cette manière, point focal de l’énonciation comme pratique langagière, l’instance d’énonciation acquiert dans l’énoncé même une consistance sémantique et une figure spatio-temporelle d’ordre discursif. C’est par cette médiation verbale que le sujet de discours, avec son autorité langagière située dans l’espace et dans le temps, renvoie au soi avec son psychisme et avec son identité personnelle sans doute, mais c’est un soi qui, par la performance discursive, agit dans et sur un environnement matériel, social et culturel. En effet, les potentialités sémantiques de la création verbale contribuent autant à la construction d’un sujet de discours, singulier ou collectif, qui n’est pas seulement une interprétation langagière, en acte, de l’individu ou du groupe qui s’exprime ; mais pour être efficace par son discours, cette autorité énonciative exige aussi et à son tour une réplique énonciative de celles et ceux qui sont impliqués dans l’acte de communication comme acte d’interprétation.

Pragmatique par la position énonciative du sujet de discours sans doute, mais une pragmatique dépendant d’une herméneutique dans l’indispensable acte de réception par d’autres sujets de discours. Si toute mise en discours peut être considérée comme un processus de subjectivation par l’expression verbale de l’autorité énonciative, l’acte d’énonciation qui soutient l’énoncé discursif implique une réception interprétative et compétente, dans une situation de communication et une conjoncture historique et culturelle données ; il implique une intersubjectivité discursive. En d’autres termes, pour être efficace, le discours énoncé doit être interprété, accepté, assimilé par d’autres (sujets de discours), dans des conditions de réception sémiotiques particulières. C’est à ce prix énonciatif là qu’il y a référence du monde du texte et du monde du discours à un monde de référence qui fait sens, dans l’espace présent de la pratique discursive.

Reprenons la figuration triangulaire proposée par Ogden et Richards dans la mesure où elle permet d’introduire la dimension pragmatique à reporter d’une sémantique lexicale sur une sémiotique des discours. C’est l’instance d’énonciation qui, en tant que je d’ordre dans un premier temps purement linguistique, assure la relation interactionnelle entre l’« extra- » et l’« intra-discursif ». Renvoyant à un « je » qui est sujet de discours avant d’être un sujet psycho-social, cette instance d’énonciation assure l’interaction constitutive entre, d’un côté, les déterminations du monde social et environnemental appréhendé par les sens en collaboration avec les émotions et l'intellect, et, de l’autre, les capacités de fabrication fictionnelle et polysémique offertes par toute langue.

En tant que je/nous discursif et par le biais des formes du tu/vous, l’instance d’énonciation est elle-même engagée dans une relation constitutive d'énonciation et donc de communication référentielle : relation énonciative, et par conséquent référentielle et pragmatique, entre d’une part le monde fictionnel fabriqué dans le discours qui est construit par le « sujet » et contrôlé par l’instance d’énonciation, et d’autre part la communauté des interlocutrices et interlocuteurs s’exprimant par le moyen langagier dans un contexte « extra-discursif » particulier ; c’est un contexte social, politique, religieux, culturel qui lui-même fait sens, étant perçu et construit, comme on le verra, sur le mode sémiotique.

4. La Grèce antique en ses manifestations discursives et poétiques

Revenons donc à la Grèce antique par l’intermédiaire du texte poétique dont la tradition attribue la composition au poète Alcman, actif dans une Sparte qui, la fin du VIIe siècle avant notre ère, se présente non pas comme une caserne policée, mais comme une véritable « culture du chant ».

- Note de bas de page 28 :

-

Alcman fr. 1, 16-17, 36-4 et 50-59 Page-Davies = 26, 16-17, 36- 41 et 50-59 Calame.

Qu’aucun parmi les hommes n’aspire au ciel,

qu’aucun ne tente d’épouser Aphrodite.

(…)

Il y a une vengeance des dieux.

Heureux celui qui, avisé,

passe ses jours sans larmes.

Quant à moi, je chante,

tout en admirant la lumière d’Agidô

qui s’élève comme le soleil.

(…)

Mais ne vois-tu pas ?

D’un côté le coursier énète,

de l’autre, la chevelure

de ma cousine Hagésichora

fleurit comme de l’or pur.

Son visage d’argent,

pourquoi te le décrire dans son éclat ?

C’est Hagésichora.

Et Agidô, seconde quant à la beauté, court à ses côtés

comme une cheval colaxéen auprès d’une cavale ibène28.

Inscrits dans le texte qui nous est parvenu de manière fragmentaire par l’intermédiaire d’un papyrus d’Égypte (mal) entretenu au Louvre, quelques indices d’ordre rythmique et d’ordre énonciatif suggèrent que ces vers étaient chantés et dansés en dialecte laconien par un groupe choral d’adolescentes. Au-delà de la question philologique de l’établissement d’un tel texte, comment aborder ce qui s’offre à nous comme des séquences de majuscules grecques tracées en scriptio continua et encolonnées sur un morceau de papyrus datant du Ier siècle de l’ère chrétienne ? Comment restituer ces traces poétiques en leur réalité historique, institutionnelle, politique et religieuse de manifestation culturelle par la performance chantée et ritualisée ? Comment les restituer en leur profondeur sémiotique et anthropologique à la fois de représentations discursives et de pratiques symboliques ?

Chanté par le groupe des jeunes filles auxquelles renvoient des formes du nous au féminin et dansé sur le rythme qu’indique la métrique des séquences poétiques dont il est fait, ce poème débutait fort probablement par une invocation aux Muses. Puis le je poétique évoquait, sous la forme de la prétérition, une version spécifique du combat conduit par les Dioscures, les héros tutélaires de la cité de Sparte, contre les fils d’Hippocoon ; selon un commentateur ancien, ces jeunes héros auraient été les rivaux en amour des cavaliers jumeaux. Fils de Tyndare, le roi fondateur de Sparte, pour leur filiation humaine, ces « jeunes fils de Zeus » (Dios-kouroi) sont à Sparte les modèles héroïques du néos, du jeune adulte. Dans les deux premiers vers, également fragmentaires, cités ci-dessus, la leçon est alors tirée du récit héroïque, comme c’est le cas dans tout poème mélique : « (Qu’aucun) parmi les mortels n’aspire au ciel ; (qu’aucun) ne tente d’épouser Aphrodite ».

- Note de bas de page 29 :

-

A l’exemple de deux autres poèmes méliques : cf. C. Calame, « Fiction référentielle et poétique rituelle : pour une pragmatique du mythe (Sappho 17 et Bacchylide 13) », in D. Auger et Ch. Delattre (éds.), Mythe et Fiction, Paris, Presses de Paris Ouest, 2010, pp. 117-135.

Puis, dans des périodes versifiées particulièrement fragmentaires, est évoqué un second épisode narratif d’ordre héroïque, sans doute en relation avec l’acte d’húbris commis par les Hippocoontides ; peut-être que les jeunes filles du groupe choral spartiate chantaient alors le fameux épisode de la lutte des Tyndarides contre les fils d’Aphareus pour obtenir la main des Leucippides, blanches cavales. Quoi qu’il en soit, au début de la quatrième strophe, on lit un second énoncé gnomique au présent : « Il y a une vengeance des dieux. Heureux celui qui, avisé, passe ses jours sans larmes ». Avec sa on-validité du point de vue énonciatif cet énoncé à la troisième personne assure le passage, attendu dans la poésie mélique grecque, du niveau du « récit » au niveau du « discours », pour reprendre les catégories opératoires formulées par Benveniste et déjà mentionnées : des énoncés du récit héroïque à la troisième personne, formulés à l’aoriste et référés à un espace propre, on passe donc aux énoncés marqués par l’« appareil formel de l’énonciation ». Ces formes en je/nous, ces formes de l’« ici » et du « maintenant » renvoient, par gestes de deixis verbale interposés, à l’hic et nunc de la performance même du poème ; et les formes verbales auto-référentielles et performatives (au sens propre du terme, en tant qu’actes de parole ou plutôt actes de discours), telles « je chante », transforment le poème en un acte de chant et, en l’occurrence, en un acte de culte29.

- Note de bas de page 30 :

-

Cf. C. Calame, « Le chant choral des jeunes filles à Sparte : cadences poétiques, rythmes rituels, arts musicaux et identité sexuée », in S. Bornand et M. Manca (éds.), D’un rythme à l’autre, Cahiers de Littérature Orale, 2013, pp. 19-40.

Ainsi, dans les vers qui suivent la double évocation narrative du monde des héros et la double maxime qui en est tirée, les jeunes filles du groupe choral chantent en je, puis en nous d’abord l’éclat de la belle Agidô — la jeune femme est comparée à la lumière du soleil quand il se lève, avec une probable référence au moment de la performance du poème —, puis les différents traits de beauté de la jeune Hagésichora dont le nom propre indique la fonction : elle est celle qui conduit le chœur, elle est la chorège. Les jeunes filles chantent ensuite la course rituelle dans laquelle les deux jeunes filles semblent engagées, avant d’exprimer les sentiments amoureux que leur inspire la chorège. Après une invocation à une déesse de l’aube qui pourrait correspondre à Hélène, objet à Sparte d’un culte divin, l’éloge érotique se poursuit : avec sa chevelure d’or Hagésicora chante comme un cygne sur les bords du Xanthos. Récemment encore, j’ai eu l’occasion de réitérer la référence rituelle qu’évoquent, dans ces vers fragmentaires, autant l’asymétrie des sentiments homoérotiques qu’inspire aux jeunes filles du groupe choral une chorège pleine de grâce, que leur allusion, dans un cadre cultuel, à une éducation féminine qui passe par la pratique du chant et de la danse30. La performance chorale rythmée de ce parthénée s’inscrivait certainement dans une séquence rituelle et cultuelle d’ordre initiatique : avec sa narration d’un « mythe » en relation avec leur statut d’adolescentes, puis la description autoréférentielle et performative des actes rituels dans lesquels les jeunes filles sont engagées, enfin l’expression des sentiments homoérotiques suscités par la beauté de leur chorège, le poème chanté est lui-même un acte de culte.

- Note de bas de page 31 :

-

A ce propos, voir C. Calame, Qu’est-ce que la mythologie grecque ? Paris, Gallimard, 2015, pp. 23-76.

On retrouve en somme dans le développement narratif et énonciatif du poème le tracé du triangle sémiotique, mais dans sa dynamique discursive. Tout d’abord, du côté du « symbole », ce monde possible construit par la narration de ce que nous dénommons un mythe, par référence à une catégorie anthropologique moderne qui ne correspond pas à ce qu’est un mûthos pour les Grecques et les Grecs du temps d’Alcman et de Sappho ou même d’Eschyle et d’Hérodote, c’est-à-dire un discours argumenté et efficace. Les grands récits mettant en scène les dieux et les héros que nous avons constitués en « mythologie » grecque étaient considérés par les « indigènes » non pas comme des fables, mais comme « les choses du début », « les actions du temps passé » ou « les actions des ancêtres » (arkhaîa, palaiá ou patrôia). Avec l’iconographie en ses différentes manifestations, ce sont les formes poétiques récitées, tels les poèmes homériques, ou chantées, telles les différentes formes rituelles de la poésie mélique et plus tard de la tragédie attique, qui donnent à ces récits du temps des dieux et des héros leur efficacité sociale et culturelle ; la relation entre récit héroïque et pratique rituelle est d’ailleurs souvent inscrite dans le récit « mythique » lui-même. C’est dans et par la performance poétique en ses différentes formes, performance musicale ritualisée, que les « mythes » animent une mémoire culturelle dynamique qui, dans le temps, varie d’une cité à l’autre31.

- Note de bas de page 32 :

-

Cf. C. Calame, « Fiction référentielle et poétique rituelle », art. cit.

De la sorte, les récits héroïques grecs sont mis en discours dans des formes poétiques offrant des marques et des stratégies énonciatives qui renvoient à des actes de chant, dans un pragmatique rituelle et politique au sens grec du terme : c’est à la fois l’énonciation linguistique et la performance chantée qui assurent la relation de référence efficace entre un monde de fiction et un contexte extra-discursif où ils sont fortement actifs ; par une narration poétique qui correspond à une pratique rituelle, ces récits sont intégrés à ce contexte, rendant désormais perméable la distinction opératoire entre l’intra- et l’extra-discursif. Sans doute le monde possible construit dans la mise en discours et porté par l’énonciation et par la performance rituelle relève-t-il de la fiction ; mais c’est une fiction à envisager non pas comme « feintise ludique partagée », mais comme « fiction référentielle »32.

En d’autres termes, si la dimension de syntaxe narrative et de sémantique poétique des « mythes » exige une approche de narratologie et d’analyse des discours, leur pragmatique, par le biais de l’énoncé de l’énonciation, requiert une approche d’anthropologie culturelle et sociale qui, en l’occurrence, se définit plus spécifiquement comme une ethnopoétique. En effet les cités grecques des époques dites « archaïque » et « classique » connaissent un développement politique et religieux remarquable, en un régime polythéiste fondé non pas sur une théologie, mais sur la pratique cultuelle. Ce développement politique et institutionnel est animé par des formes de communication collective et ritualisée. En Grèce ancienne, objets de création artisanale par des poètes à la fois inspirés et maîtres en tissus de jeux métaphoriques, ce sont en particulier les formes chantées et rythmées qui animent la communication des hommes et des femmes avec les dieux et les héros ; c’est par les pratiques poétiques musicales et rituelles, dans la confrontation avec le monde fictionnel des héroïnes et des héros protagonistes d’actions outrepassant les limites assignées à l’homme mortel, que se fabriquent des identités politiques, religieuses et sociales en acte, particulièrement du point de vue des rôles sociaux de sexe : « anthropopoiésis » au sens fort du terme comme fabrication culturelle et sociale de l’homme et de la femme par les pratiques collectives d’une poétique pragmatique dans un monde de référence qui est un contexte signifiant.

5. Pratiques verbales et sociales : cultures sémiopoiétiques

Par une compétence verbale partagée par tous les êtres humains, par l’intermédiaire de langues à envisager comme des systèmes sémiotiques de création verbale très différenciés, par la créativité propre à l'usage de tout système linguistique avec ses capacités de construction fictionnelle, par la polysémie de toute langue et donc de toute parole livrant toute mise en discours à des interprétations, par une langue singulière actualisée et réalisée en paroles et en pratiques discursives souvent ritualisées, l’interaction est donc constante entre d’une part des sujets de discours « interprétants », impliquant l’ensemble des représentations qui fondent les énoncés de chacun d’eux et elles, et d’autre part un contexte fait des pratiques des hommes et des femmes en société, dans un environnement culturel et matériel donné : pratiques signifiantes dans un environnement signifiant pour constituer que ce qu’on peut identifier comme une communauté culturelle avec ses attitudes, ses pratiques individuelles et collectives, ses règles de comportement, ses institutions et ses représentations partagées, dans leur dimension régulièrement symbolique. Dans ces pratiques signifiantes s’insèrent les pratiques discursives qui, par leur apparat énonciatif et performatif, font évidemment partie intégrante du contexte où elles exercent leurs effets d’ordre pragmatique.

La culture humaine est donc faite en particulier de ces échanges discursifs animés par des sujets de discours qui, marqués par la polysémie créative de tout énoncé verbal et orientés par leur instance d’énonciation, produisent des discours qui sont l’objet de l’interprétation de leurs récepteurs ; interlocuteurs, ceux-ci s’instituent à leur tour en sujets de discours et en producteurs de paroles ! Cela dans un contexte social, politique, institutionnel, religieux, et dans une conjoncture historique que ces discours, comme pratiques culturelles, contribuent à modeler et par conséquent à rendre signifiants dans une sémiotique partagée.

- Note de bas de page 33 :

-

Voir par exemple les études réunies in Francis Affergan, Silvana Borutti, Claude Calame, Ugo Fabietti, Mondher Kilani et Francesco Remotti, Figures de l’humain. Les représentations de l’anthropologie, Paris, Éditons de l’EHESS, 2003.

- Note de bas de page 34 :

-

Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., pp. 233-234 et 339-340. Sur l’impossibilité de procéder à la distinction proposée par Jakob von Uexküll et reprise par Augustin Berque entre une Umgebung substantielle comme « donnée objectif » et une Umwelt en tant que « monde ambiant » et perçu, je me suis expliqué dans Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l’opposition nature / culture, Fécamp, Lignes, 2015, pp. 71-82.

On rejoint ainsi, dans la perspective d’un triangle sémiotique revisité selon les paramètres du discours et de l’énonciation, l’idée d’anthropopoéisis, développée ailleurs33 : en raison de l’inachèvement constitutif de l’être humain, dont les spécialistes des sciences de la vie rendent compte en identifiant chez lui une « néoténie » spécifique et en montrant l’extrême plasticité de son cerveau et de ses capacités neuronales, l’anthropopoiésis est entendue comme nécessaire construction sociale et culturelle de chaque femme et de chaque homme, en l’occurrence dans l’indispensable échange sémiotique et discursif avec ses proches en leurs différentes communautés d’appartenance ; une anthropopoiésis qui est aussi une écopoiésis dans la mesure où les discours et les pratiques des hommes ont une profonde influence sur la perception qu’ils ont, sur les représentations qu’ils se donnent et sur l’usage qu’ils font d’un environnement qui est aussi leur « milieu ». Cet environnement est davantage qu’un simple donné (Umgebung) puisqu’il est d’emblée à la fois signifiant et signifié (en tant qu’Umwelt) : n’oublions pas que la perception sensorielle est d’emblée interprétative. Fournissant à l’humain les ressources de sa survie à la fois matérielle et culturelle, ce milieu ne saurait être pensé en termes arsitotéliciens de hupokeímenon, de « sub-stance », mais il peut sans doute correspondre à un « monde naturel » entendu comme « lieu d’élaboration d’une vaste sémiotique des cultures »34 .

6. Retours sémio-anthropologiques sur le paradigme néo-libéral

Centrée sur les pratiques discursives d’une culture éloignée mais débouchant sur l’humain en ce qu’il a de plus général, la perspective d’une anthropologie éco-sémiotique telle qu’on vient d’en développer les principes moyennant un bref passage par la Grèce ancienne et ses pratiques poétiques, ne nous éloigne nullement du présent ; elle nous fournit au contraire de nouveaux instruments conceptuels et critiques non seulement pour penser quelques-uns des problèmes les plus aigus qu’il soulève, mais aussi pour agir sur leurs conséquences.

- Note de bas de page 35 :

-

Ces différents points ont été développés en conclusion à la contribution parue dans le numéro précédent d’Actes Sémiotiques, « Pour une sémiotique anthropo- et éco-poiétique », http://epublications.unilim.fr /revues/as/5816#dialogue4.

Par les procédures complexes de traduction transculturelle exigeant la transformation des représentations « émiques » en représentations « étiques » dans des mises en discours et par des stratégies énonciatives particulières, le « rapatriement » sémiotique dans notre propre culture des discours et pratiques d’une communauté culturelle différente conduit à jeter en retour un regard décentré et critique sur l’univers idéologique et pratique dont dépend la démarche elle-même ; il en va non seulement des procédures de schématisation, des concepts opératoires, des stratégies rhétoriques propres à toute démarche analytique et discursive en sciences humaines, mais aussi des rapports avec le contexte académique et culturel de son exercice. En l’occurrence, l’effort de traduction transculturelle critique s’est concrétisé dans différentes tentatives de reconstruction et de représentation ethnopoétique des formes poétiques grecques, des formes envisagées aussi bien dans leurs procédures narratives et dans leur créativité sémantique que dans leur pragmatique et leurs conditions rituelles d’énonciation. Sans compter plusieurs engagements politiques notamment en soutien aux autres nous-mêmes que sont les migrantes et les migrants, un tel effort de traduction et de rapatriement transculturel a suscité en retour trois questions quant aux composantes idéologiques et matérielles d’une postmodernité néo-libérale qui traverse désormais toutes les cultures des hommes : au processus d’une mondialisation purement économiste et financière axée sur une marchandisation des échanges et une consommation addictive au profit néocolonial des pays les plus riches s’ajoute le recours généralisé aux technologies et aux réseaux d’une communication numérique dominée par les États-Unis, avec la promotion du big data publicitaire et la volonté d’un contrôle généralisé des données, orienté vers la marchandisation capitaliste de toutes les relations humaines35.

- Note de bas de page 36 :

-

Pour une critique, du point de vue du sujet de discours, de l’individualisme contemporain en régime néo-libéral, voir C. Calame, « Entre personne et sujet : l’individu et ses identités », in C. Calame (éd.), Identités de l’individu contemporain, Paris, Textuel, 2008, pp. 15-32.

Cela commence avec l’autonomie égocentrée accordée au « self » cher à l’individualisme contemporain ; elle est désormais illustrée par la pratique obsessionnelle du « selfie ». L’idéologie néo-libérale fondée sur la liberté (marchande) d’un individu destiné à devenir son propre entrepreneur a en effet assuré la promotion d’un moi largement autocentré qui fragmente sa parole égoïste en rapides SMS ou en messages superficiellement twittés. Assis sur la propriété privée, il est invité à se développer de manière autonome dans la concurrence avec d’autres « selfs » animés par le même souci de la performance et de la compétitivité pour la satisfaction de besoins individuels d’ordre essentiellement matériel, savamment créés et entretenus pour un profit individuel en général financier36.

Or les cultures traditionnelles telle celle de la Grèce antique offrent en contraste des formes poétiques qui correspondent à des pratiques de chant impliquant une exécution musicale ritualisée, collective et publique. On a vu que du point de vue linguistique ces actes rythmiques chantés et ritualisés sont portés non seulement par les formes d’un je énonciatif singulier, mais aussi par celles d’un nous communautaire. Ainsi, avant d’être sujet au sens cartésien et moderne du terme, le moi se révèle être sujet, singulier ou pluriel, de discours ; il correspond dans un premier temps à la simple instance d’énonciation que l’on a dite, située dans l’espace et dans le temps du discours. Dans la pratique discursive, l’acte d’énonciation est triple : il correspond d’abord, selon le triangle discursif que l’on a défini, à une acte de création langagière, d’interprétation et de communication d’un monde de fiction référentielle ; par ailleurs, dans l’acte verbal d’ordre performatif, le je linguistique construit par différentes modalités et stratégies énonciatives sa propre posture, qui est dans un premier temps d’ordre discursif ; enfin le je discursif, en s’énonçant dans une forme cadencée (ne serait-ce que par l’expressivité rythmique de sa voix), intervient avec son corps propre et son affectivité, par une pratique discursive et collective, dans son environnement social et culturel, hic et nunc.

Si la mise en discours peut être considérée comme un processus de subjectivation dans l’affirmation de l’autorité énonciative hic et nunc, la pratique discursive qui en résulte renvoie, par l’acte d’énonciation public, à une réception interprétative et efficace, dans une situation de communication et dans une conjoncture historique et culturelle dont elle est une partie intégrante.

Ainsi, à la lumière des formes de performance poétique et musicale de la Grèce ancienne, le sujet de discours se donne comme une suite de positions énonciatives qui renvoient aussi bien à une diction discursive et énonciative particulière qu’à des attitudes corporelles, gestuelles, affectives. Par l’intermédiaire des formes rythmiques et rhétoriques propres à la langue et à la forme de discours adoptées, l’instance d’énonciation renvoie en définitive à un individu correspondant à un corps propre, à un psychisme, à une capacité de création langagière (qui peut être celle polyphonique d’une poétesse comme Sappho ou d’un poète comme Pindare) et à une insertion sociale et culturelle (la « fonction-auteur » qui les définit comme « maîtres de chœur ») sans laquelle l’acte de communication qui le pose en tant que sujet de discours serait impossible.

- Note de bas de page 37 :

-

À l’exemple de la performance rituelle par un groupe de jeunes filles d’un poème composé par Pindare, j’ai tenté d’illustrer ce propos dans « Soi-même par les autres », art. cit. ; sur les différentes figures que peut assumer le rapport aux autres, voir, dans une perspective de socio-sémiotique, E. Landowski, Présences de l’autre. Essais de socio-sémiotique II, Paris, PUF, 1997, pp. 15-44.

Sans préexistence de l’individu par rapport à la société comme le voudrait l’individualisme méthodologique, mais aussi en dehors de toute théorie holiste donnant la priorité à la communauté sociale, les identités individuelles ne peuvent se construire, de manière anthropopoiétique, que dans l’échange verbal et discursif, en réciprocité interactionnelle, dans une intersubjectivité d’ordre discursif. Dans ses actes aussi bien que dans ses discours, l’individu-sujet de discours est largement dépendant d’une anthropopoiésis d’ordre sémiotique, autant pour la construction d’une identité complexe qu’en vue de son maintien pour soi et pour les autres ; à l’écart de toute naturalisation de type cognitiviste, c’est ce processus de construction culturelle et symbolique en réciprocité avec et par les autres qui confère à nos discours et à nos actes aussi bien leur sens que leur efficacité — en bien ou en mal — dans une conjoncture donnée37.

- Note de bas de page 38 :

-

Eschyle ( ?), Prométhée enchaîné 248-256 et 436-506 ; voir C. Calame, « Fiction référentielle et poétique rituelle », art. cit., pp. 36-48, et Avenir de la planète, op. cit., pp. 37-42.

Mais qui dit sujet de discours renvoyant à un individu dit corps propre, et qui dit contexte signifiant et conjoncture spatio-temporelle où se déploient les effets d’un discours dit aussi un « monde naturel » dont l’être humain tire les moyens matériels de sa survie physique et par conséquent de sa construction culturelle et sociale. En raison de l’incomplétude mentionnée, seuls les arts techniques que l’homme s’est donnés sont susceptibles d’assurer la transformation indispensable de ce milieu « naturel » pour assurer son existence anthropopoiétique dans une communauté. Comme l’indique Prométhée dans la tragédie dont Eschyle est peut-être le poète, ces tékhnai se fondent sur une interprétation de l’environnement en termes sémiotiques. Pour les soustraire à un état premier où les êtres humains sont incapables de tirer profit de leur sens, le héros civilisateur invente à leur intention une série de savoirs et d’arts pratiques : la lecture des levers et les couchers des astres pour l’organisation des travaux des champs ; le diagnostic et les nombreuses recettes de médicaments pour se libérer des maladies ; les différents arts de la divination parmi lesquels l’interprétation des songes nocturnes, la lecture du vol et des mœurs des oiseaux ou l’identification des présages inscrits dans la forme des viscères des animaux sacrifiés ; les arts mnémotechniques que sont l’arithmétique et l’écriture « mémoire de toutes choses », etc. ; sans oublier d’accorder la première place au feu, ce maître de « techniques (tékhnai) nombreuses », indispensable en particulier pour tirer un profit civilisateur, par l’artisanat, des ressources sidérurgiques de la terre38. Les savoir-faire interprétatifs inventés et enseignés par le Prométhée d’Eschyle permettent donc aux hommes d’utiliser leurs capacités sensorielles et intellectuelles vis-à-vis de leur environnement, animal et « naturel » ; grâce à leurs sens doublés d’une intelligence pratique de l’ordre de la réflexion, les êtres humains peuvent faire de leur milieu un monde signifiant pour un profit d’ordre anthropopoiétique, en palliant à une insuffisance congénitale.

Ainsi, de même que l’individu se fait en son identité psychique et sociale avec et par les autres notamment à travers ses pratiques discursives et en se posant face aux autres en sujet de discours, de même se maintient-il physiquement et biologiquement dans une interaction constante avec un milieu qu’il modèle dans des pratiques d’ordre symbolique et culturel, pratiques discursives, pratiques sociales et pratiques techniques.

7. Pour une anthropologie éco-sémiotique et éco-socialiste

- Note de bas de page 39 :

-

Cf. C. Calame, Avenir de la planète, op. cit., pp. 83-110.

Or il s’avère qu’à partir de Descartes cet environnement a été objectivé en une « nature » dont l’homme, sous le signe de la raison des Lumières, pourrait exploiter les « ressources ». Dans une perspective entièrement européocentrée, les capacités d’intelligence artisane et sémiotique de l’homme mises en scène dans le récit tragique de Prométhée ont été réduites à une raison technique, à la raison technique qui a permis une industrialisation rapidement détournée de son apport indéniable à l’amélioration de la condition matérielle des êtres humains. En effet, contribuant sans aucun doute à renforcer l’indispensable base matérielle et biologique de l’émancipation sociale et culturelle de l’homme, les techniques, puis les technologies développées à la faveur de l’industrialisation l’ont été dans la seule perspective de la productivité marchande : impératif d’une croissance mesurée en termes purement économiques et financiers, substitution à la valeur d’usage et à la valeur symbolique de l’unique valeur d’échange ou plutôt subordination de la valeur sémiotique à la valeur marchande, création de nouveaux besoins attisés par une publicité omniprésente, productivisme et extractivisme, exploitation du milieu signifiant en « ressources naturelles » et des pratiques des hommes en « ressources humaines »39. Détournés de leur intention civilisatrice et de leur fonction sémiotique de construction sociale et culturelle de l’humain, les arts techniques ont été subordonnés à l’unique logique financière de la maximisation des profits et de l’accumulation capitaliste.

La crise climatique est là pour nous le rappeler. De même que ses pratiques discursives, les arts techniques inventés par l’homme ont dans leurs usages un impact déterminant autant sur les communautés humaines que sur leur environnement par le fait même qu’ils relèvent d’une création d’ordre sémiotique ; ils donnent sens au milieu pour le transformer au profit de l’homme en société. Loin de toute objectivation en « nature » pour l’exploitation et les profits que l’on a dits, notre milieu est un monde que la perception sensorielle et intellectuelle rend d’emblée signifiant ; c’est un environnement qui est constamment configuré et refiguré par nos savoirs, nos pratiques et nos discours, dans une interaction qui nous confronte désormais aux problèmes écologiques que l’on sait. Face à l’urgence de l’impératif tournant écologique, face à la rupture écosocialiste qu’il exige avec un capitalisme destructeur des communautés des hommes et de leurs milieux, techniques et technologies doivent être non seulement reconçues et recréées, mais elles doivent aussi être subordonnées à des finalités autres que l’unique profit capitaliste.

Une telle rupture exige une anthropopoiétique doublée d’une écopoiétique sémiotiques permettant non seulement de repenser l’interaction complexe des hommes et de leurs communautés avec leur indispensable environnement, mais surtout de refaçonner, symboliquement et techniquement, cette interaction. Cet environnement est d’emblée signifiant, car c’est à la condition de le faire signifier que nous pouvons en user, dans la nécessaire construction culturelle et sociale de la femme et de l’homme. Ainsi l’appproche anthropo-sémiotique devient action.

Reconnnue comme fondement de toute identité humaine et par conséquent de toute communauté sociale et culturelle, l’anthropopoéisis passe du statut de concept opératoire à celui d’une exigence sociale. Dans cette mesure l’anthropopoiésis devenue anthropopoiétique doit être développée en une « sémio-écopoiétique ». De cette manière, en combinant analyse sémantique et énonciative des discours et anthropologie culturelle et sociale, l’ethnopoétique des formes poétiques de la Grèce ancienne comme pratiques de création sémiotique et de réalisation rituelle dans un contexte politique et culturel signifiant nous engage dans une double voie.

Il s’agit d’une part de développer une éco-anthropologie sémiotique ou mieux une anthropologie éco-sémiotique : investigation comparative des procédures qui fondent la construction sémiotique et discursive des hommes à travers les procédures d’anthropopoiésis et d’écopoiésis propres à chaque culture. D’autre part, ce passage par les pratiques discursives d’ordre anthropo- et éco-poiétique d’une autre communauté culturelle nous engage fermement à repenser et à refonder le paradigme technologique et marchand contemporain ; et cela dans une perspective éco-socialiste de reconstruction sociale et culturelle des relations signifiantes et pratiques des hommes et de leurs communautés avec leur indispensable environnement, c’est-à-dire en rupture avec le néo-libéralisme de la dérégulation, de la marchandisation, et de la maximisation des profits individuels, dans une désémiotisation généralisée des relations poiétiques et interactives des hommes entre eux et avec leur milieu.