Index

Introduction

Pour commencer avec un clin d’œil à Valéry, j’observerais que le format coûte cher. Sa largeur, en particulier, près de 17 cm, en fait un objet luxueux, obligeant à des pertes de papier. Avec du Jésus, format français, on peut faire un in-octavo 17 x 24 cm en prévoyant des rognages de 2 à 3 cm.

17 x 24 cm, donc, c’est plus grand que le grand format de la collection « Blanche » chez Gallimard (15,5 x 22,5 cm) ; c’est plus large que le format de la collection « Traces écrites » au Seuil (15,5 x 24 cm), qui est aussi le format des romans de science-fiction dans leur première édition grand format ainsi que le format choisi par nombre d’éditeurs scientifiques, dont la Découverte.

C’est donc un format choisi, pour un livre singulier. En effet, le lecteur, dès qu’il feuillettera le livre, constatera que la mise en page est particulière, aérée, avec de grandes marges, laissant pourtant voir un texte continu, sans autre division que celle des chapitres, sans images et sans figures. Un texte qui affiche une forme de totalité, une complétude, même si s’en détachent certaines bribes, certains fragments, comme autant de citations en guise d’amorces.

Il y a plus à dire sur les formats choisis de l’Enquête sur les modes d’existence mais cela suffit à annoncer les questions qui m’intéressent, qui m’interpellent même : celles de la valeur et de l’enjeu d’une telle présentation.

Il est assez rare qu’un intellectuel et un savant prenne tant de soin à inventer un dispositif éditorial et médiatique pour livrer sa pensée et sa recherche. Me viennent à l’esprit le Glas de Jacques Derrida, le Tractatus de Wittgenstein, le Résumé de Hjelmslev, les Fragments d’un discours amoureux de Barthes, pas beaucoup d’autres, mais je veux croire qu’en cherchant un peu j’en trouverais. À chaque fois le dispositif révèle le projet, ou du moins une part essentielle du projet développé dans le texte. Qu’est-ce que le dispositif de l’Enquête donne à voir du projet intellectuel contenu dans le livre ? Voilà ma question.

Et voici tout de suite la réponse que je voudrais avancer à titre d’hypothèse pour la lecture de ce livre : l’Enquête propose une synthèse, mais une synthèse qui questionne ses conditions et ses capacités, son propre mode d’existence en quelque sorte, notamment à travers le dispositif par lequel elle procède.

Cette hypothèse va conduire le développement de mon propos en trois temps. D’abord, j’interrogerai la notion, un peu passée de mode, de synthèse, à la fois pour tâcher de faire entendre dans quelle acception je l’applique à l’Enquête et pour en apercevoir déjà quelques propriétés attendues. Dans un deuxième temps, je rapprocherai l’Enquête d’un autre ouvrage que je considère aussi comme une synthèse et en tirerai quelques lignes de force assoyant la plausibilité de mon hypothèse. Enfin, je voudrais montrer en quoi l’Enquête actualise la notion de synthèse et en fait un projet tout à fait passionnant.

1. La synthèse : aperçu historique et théorique

Je me risque donc, pour commencer, à brosser à gros traits — à traits synthétiques ? — l’histoire de la conception de la synthèse. Je distingue trois temps logiques, correspondant aussi, grosso modo, aux étapes historiques de cette conceptualisation.

D’abord, tout est simple. La synthèse est une méthode opposée à l’analyse et trouve à se définir à partir de son usage en mathématique, comme on peut l’observer dès les théorèmes d’Euclide puis chez Pappus d’Alexandrie. Delbœuf (un Liégeois, mathématicien et philosophe ; il aurait rencontré Freud) écrit ainsi à propos de cet usage en mathématique et aussi en logique :

- Note de bas de page 1 :

-

Joseph Rémi Léopold Delbœuf, Prolégomènes philosophiques de la géométrie et solution des postulats, chapitre « De l’analyse à la synthèse en mathématiques », Paris, J. Desoer, 1860, p. 105.

Dans la synthèse on part de vérités connues pour arriver, de conséquence en conséquence, à la proposition que l’on veut démontrer, ou à la solution du problème proposé.

Par l’analyse, on regarde comme vraie la proposition que l’on veut démontrer, ou comme résolu le problème proposé, et l’on marche, de conséquence en conséquence, jusqu’à quelque vérité connue, qui autorise à conclure que la chose admise comme vraie l’est réellement, ou qui comporte la construction du problème ou son insolubilité.1

L’expression commune autour de laquelle ces définitions s’opposent est celle de vérité connue, c’est-à-dire que la synthèse et l’analyse sont considérées comme des méthodes de découverte et d’invention en vue de la connaissance de quelque chose. Cette conception, opposant les deux méthodes, on la retrouve chez tous les grands philosophes de la Raison, Descartes, Arnaud et Nicole, Leibniz et Kant.

Par la suite, au XIXe siècle, sous l’influence de la philosophie dialectique de Hegel peut-être, on insistera sur la complémentarité des deux méthodes. Par exemple, chez Poinsot (mathématicien français très marqué par Comte) on lit :

- Note de bas de page 2 :

-

Louis Poinsot, « Théorie nouvelle de la rotation des corps », Journal de mathématiques pures et appliquées, 1re série, tome 16, 1851, p. 121, cité par Delbœuf (op. cit., p. 109).

La vraie analyse est dans l’examen attentif du problème à résoudre, et dans ces premiers raisonnements qu’on fait pour les mettre en équations. Transformer ensuite ces équations, c’est-à-dire les combiner ensemble, ou en poser d’autres évidentes que l’on combine avec elles, n’est au fond que de la synthèse.2

Des deux méthodes on a donc fait deux temps d’un geste épistémique global. Et l’on remarque que, depuis le cartésianisme, seul le premier temps, celui de l’analyse, compte vraiment car il spécifie la démarche scientifique. La synthèse perd alors ce qui faisait d’elle un moteur d’invention de connaissance pour se contenter du rôle subalterne, de toute façon postérieur, d’une mise en ordre qui est aussi une mise en mots, la discursivisation des équations et des propositions combinées les unes après les autres dans un ordre utile.

- Note de bas de page 3 :

-

Cité in André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1992 (1926), p. 1091.

Lors du troisième temps, que je fais correspondre à la crise qu’a connue le positivisme au tournant du XXe siècle, la complémentarité de l’analyse et de la synthèse n’est plus toujours, ou n’est plus toujours seulement, précisément bâtie sur leur opposition, car les éléments communs à partir desquels était fondée cette opposition sont vus comme multiples, pas nécessairement compatibles, et apportent de ce fait une certaine hétérogénéité dans les raisonnements épistémiques. Tantôt c’est à partir du particulier et du général que se distinguent l’analyse et la synthèse, ce qui les rend homologues, respectivement, à la déduction et à l’induction, tantôt au contraire c’est l’opposition du simple et du composé ou celle du mieux connu et du moins connu qui fondent leur différenciation. Tant que le plus simple était le mieux connu et le plus général, tout allait bien. Mais dès lors que le mieux connu peut être le particulier composé, l’étude peut relever dans le même temps de l’analyse et de la synthèse, d’où par exemple ce concept d’Ampère, que Lalande qualifie d’obscur, de « synthèse inverse » ; d’où également que Dwelshauvers, dans La synthèse mentale, affirme en 1908 que « la synthèse n’est pas une composition après coup d’une analyse qui permette d’en retrouver les éléments »3.

Si l’analyse et la synthèse ne sont plus opposées, elles peuvent à nouveau être désolidarisées. C’est ainsi que viennent au jour des plaidoyers de revalorisation de la synthèse. Le Larousse du XXe siècle note, dans une terminologie qui ne nous éclaire plus guère, sauf sur la valeur, que « Des deux méthodes, la plus parfaite est la synthèse. Mais c’est aussi la plus difficile, le connu et le conditionné étant plus souvent donné que l’inconnu et le conditionnant » (tome 6, p. 553). Ces plaidoyers en faveur de la synthèse servent également la défense de disciplines peu compatibles avec la déduction et l’analyse. Ici, les choses deviennent intéressantes car la synthèse devient le prétexte à une critique épistémologique, en même temps que sa méthode est réévaluée. Ce fut l’œuvre d’Henri Berr, lequel fit de la synthèse le principe de la science historique, non seulement du point de vue méthodologique mais également comme justification de sa différence épistémologique, c’est-à-dire comme argument de légitimité spécifique de l’histoire.

- Note de bas de page 4 :

-

Cité dans Enrico Castelli Gattinara, « L’idée de la synthèse : Henri Berr et les crises du savoir dans la première moitié du xxe siècle », Revue de synthèse, 117-1/2, 1996, p. 33.

- Note de bas de page 5 :

-

Henri Berr, La Synthèse en histoire. Essai critique et théorique, Paris, Félix Alcan, 1911, p. 19.

Selon Berr, la synthèse répond à l’appel « épistémologique » (c’est-à-dire idéologique, ne le cachons pas) de l’époque, à savoir au projet d’une science unifiée. La synthèse représente « l’effort pour connaître la réalité totale »4. Le type de connaissance dont relève cet effort est celui de l’explication (plutôt que l’invention, la découverte, la combinaison…). Toutes les sciences sont explicatives ; elles sont par conséquent toutes humaines et, in fine, toutes historiques. Pourtant, comme l’observe Castelli Gattinara dont je suis ici pas à pas le commentaire, la gnoséologie berrienne n’est pas celle d’une science historique souveraine. Chaque discipline doit chercher ce qui lui convient et participer à l’effort synthétique selon ses moyens dans une fédération non hiérarchique, fédération à laquelle Berr a donné le moyen d’une revue pluridisciplinaire, la Revue de synthèse, qui paraît encore aujourd’hui. Et chaque savant, en pratiquant la synthèse, apporte à la connaissance un supplément de valeur. Je cite La synthèse en histoire, l’œuvre maîtresse de Berr parue en 1911 : « La synthèse a un avantage : elle rappelle le savant à la conscience de son rôle »5.

Ce que l’on demande désormais à la notion de synthèse dépasse de loin, on ne peut que le constater, le cadre d’une méthode. Sa nature discursive a été reconnue peu à peu, et d’abord comme à contrecœur, avant que la revalorisation du langage lui rende une place de premier plan dans la connaissance. Telle que je la conçois, la synthèse est un geste discursif doté d’un certain degré de réflexivité qui permet au savant de se situer, c’est-à-dire de jouer pleinement le jeu d’un sujet de l’énonciation.

- Note de bas de page 6 :

-

Michel Serres, Les origines de la géométrie, Paris, Flammarion, 2011 (1993).

- Note de bas de page 7 :

-

Voir : Jean-Michel Berthelot, Les vertus de l’incertitude, Paris, PUF, 2004 (1993).

Et qu’en est-il de la synthèse aujourd’hui ? On ne peut pas dire qu’elle inspire beaucoup les philosophes et les savants, quoique Michel Serres lui ait consacré de belles pages dans Les origines de la géométrie6. Le scientisme a encore de beaux jours devant lui puisque même chez ceux qui, comme Jean-Michel Berthelot, cherchent à « sociologiser » la science et à décrocher du même coup une dignité aux sciences sociales, il n’est question que de « langage d’analyse » ou encore des « pouvoirs analytiques et herméneutiques de l’esprit humain »7.

Aussi, je préfère pour terminer cet aperçu citer ce trait d’esprit de Condillac : « En quoi donc diffèrent ces deux méthodes ? En ce que l’analyse commence toujours bien, et que la synthèse commence toujours mal ». Bien sûr, on peut espérer que, pour Condillac, seule compte l’issue !

2. Comparaison de l’Enquête et de l’Anthropogénie

- Note de bas de page 8 :

-

Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, Paris, La Découverte, 2012

- Note de bas de page 9 :

-

Henri Van Lier, Anthropogénie, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2010.

Comme annoncé, le second temps de ce parcours interprétatif consistera à rapprocher l’Enquête d’une œuvre qui lui est contemporaine afin d’observer des similarités entre deux projets textuels et discursifs et les rapporter ensemble au geste synthétique8. Cette œuvre s’intitule Anthropogénie, publiée en 20109. Son auteur, Henri Van Lier, n’en a pas vu la parution puisqu’il est décédé en 2009, mais en a tout de même suivi la préparation jusqu’au bout. Qui sait toutefois ce qu’aurait été le destin de ce livre si l’auteur avait pu en accompagner la diffusion et la réception ? Cette circonstance permettra de marquer certaines différences entre l’Enquête et l’Anthropogénie sans les surévaluer. Je ne présente pas davantage Anthropogénie car la comparaison peut y suppléer.

Puisque j’ai commencé mes observations par le format du livre, confirmons d’emblée ce comparable : l’Enquête et l’Anthropogénie ont bien le même format, 17 x 24 cm, quoique l’Anthropogénie soit plus épais — 1040 pages !

Les autres paramètres de leur dispositif médiatique sont globalement comparables.

|

Enquête |

Anthropogénie |

|

|

1. Formats textuels originaux |

|

Des « situations » (sortes de récapitulatifs placés en fin de chapitre et mis en italiques). |

|

2. Exploitation des variétés de polices de caractères, de symboles typographiques |

|

|

|

3. Système de référenciation interne |

Par des acronymes entre crochets (par ex. [RES]) |

Par renvoi entre chevrons à la numérotation alphanumérique des sections textuelles (par ex. <17F10>). |

|

4. Emploi d’acronymes et formalismes localisés |

Sous forme d’opération entre crochets (par ex. [MET ⋅ DC]) |

Symbolisme logique (p. 579-582), mathématique (p. 431), de datation (par ex. 40 mA, 0,2mA, 5MMA, respectivement « quarante mille ans », « deux siècles », « cinq milliards », p. 119). |

L’usage de formats spécifiques, de variété de caractères, d’acronymes, de formalismes, de marqueurs d’organisation textuelle se retrouve naturellement dans d’autres textes relevant du champ de la production savante, mais cet usage est généralement interprétable à partir de codes génériques reconnus au sein d’une communauté disciplinaire ou bien, à l’opposé, ils sont considérés comme des marques stylistiques propres à un penseur. Le cas de ces deux ouvrages se démarque en ce que leur dispositif médiatique ne correspond ni à des conventions génériques (leur usage n’est pas connu en anthropologie, en science studies, en histoire, quelle que soit le discipline à laquelle on tâcherait de les rattacher) ni à des traits de style (les autres ouvrages des auteurs concernés ne sont pas consommateurs de ces marques formelles). Les paramètres du dispositif médiatique relevés sont spécifiques aux projets respectifs contenus dans ces deux ouvrages, et il se fait que ces paramètres sont comparables. C’est donc, interprété-je, que ces projets ont quelque chose en commun, et vous savez que pour moi ce qu’il partage est un geste synthétique, mais j’attends d’apporter d’autres éléments de comparaison pour m’en expliquer.

En ce qui concerne le dispositif médiatique, le plus notable se situe au-delà de l’espace des livres : dans la mise en ligne du texte, sur Internet, libre pour la consultation, de manière concomitante à la parution chez des éditeurs commerciaux des livres (dans lesquels le renvoi au site est d’ailleurs mentionné) et l’utilisation des moyens propres au numérique : liens hypertextuels et de ce fait coprésence d’autres textes du même auteur, chez Van Lier comme chez Latour, quoique chez ce dernier le dispositif en ligne ne s’arrête pas à cet usage — j’y reviendrai dans la troisième partie.

- Note de bas de page 10 :

-

Tomás Maia, « L’art avant l’art », in T. Maia et Ph. Fangeaux (éds), Le geste de l’art. O gesto do arte, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, École supérieure d’art des Pyrénées, 2014.

Je poursuis la comparaison entre l’Enquête et l’Anthropogénie en considérant les formes énonciatives saillantes. Le geste discursif par quoi j’ai précisé comment j’entends considérer une synthèse se laisse en effet décrire au moyen des modalités énonciatives qui dirigent le discours, en le chargeant d’intentions générales et en appelant des schèmes d’actions (discursives, ce que dans une tradition que je critique ailleurs on appelle des « actes de langage »). Selon la suggestion éloquente de Tomás Maia, le geste est « ce qui précède la différence entre un contenu et une forme », ce qui « donne forme à un sens qui émerge »10. Là encore, je cherche à pointer ce qui, dans les textes en question, ne relève selon moi ni de contraintes génériques ni de traits inhérents au style des auteurs mais est conduit par un projet quand celui-ci est mis en discours. C’est seulement à cet égard que le parallélisme entre les deux textes m’importe.

|

Enquête |

Anthropogénie |

|

|

1. Néologismes |

Par ex., iconoclash, infralangage (p. 360), valorimètre (p. 406) |

Par ex., tecte (p. 257). |

|

2. Latinismes, grécismes et autres emprunts aux langues anciennes |

Par ex., res extensa-cogitans (p. 124), res ratiocinans (p. 48), Gaïa, homo fabricatus (p. 234), autophuos (p. 373) |

Par ex., Homo, *woruld. |

|

3. Désignations actancielles inédites |

Par ex., quasi-objet, quasi-sujet, Double Clic (« Exactement ce que Double Clic apprend à rater », p. 282). |

Par ex., Homo anguleux, X-même. |

|

4. Nous inclusif |

Par ex. : « Heureusement, de même que nous avons appris à distinguer le saut, le gap de la reproduction de celui de la référence [REP ⋅ REF], rien ne nous empêche plus de faire saillir […] », p. 440). |

Par ex. : « Nous connaissons mal les tailles successives d’Homo, en particulier parce que la paléoanthropologie ne trouve guère que des fragments de squelette », p. 25). |

|

5. Concepts inédits |

Par ex. : l’être-en-tant-qu’autre (p. 167), mobiles immuables (p. 135). De façon générale, tous les mots mis en petites capitales. |

Par ex. : glossème indexateur (p. 417), macrodigitalité (p. 106), endotropie (p. 42). |

Ces cinq traits suffisent à esquisser le profil d’un énonciateur : non seulement cet énonciateur est polyglotte mais il a besoin de la variété des « dialectes » du monde et ce besoin se légitime par l’extraction de sens anciens, oubliés, éventuellement plus authentiques, mieux capables de fonder le discours. Dans le même temps, cet énonciateur est un créateur de langue, non seulement parce qu’il invente des mots nouveaux mais encore parce qu’il donne à ses inventions un ancrage morphologique qui assure leur légitimité dans la structure même de la langue ; c’est le cas de tecte, chez Van Lier, qui entre dans la même famille que dialecte (terme préféré à celui de langue), ou de valorimètre, chez Latour, qu’une seule lettre distingue du calorimètre. Cet énonciateur crée des mots pour désigner des choses nouvelles, et ces choses ne sont pas seulement des concepts assignables à une théorie (c’est-à-dire à un point de vue épistémique sur les choses), ce sont réellement des choses du monde, ou d’un monde, puisqu’elles font des actions, comme seuls les êtres humains, par la vie ou par un artifice, en sont capables. Enfin cet énonciateur ordonnateur du monde n’est pas un affabulateur : le monde qu’il énonce puise aux sources anciennes et nous implique, nous interlocuteurs accompagnateurs, en raison d’une réception du discours accréditée elle aussi d’une valeur et d’une praxis engageant le sujet.

- Note de bas de page 11 :

-

Roland Barthes, Sade Fourier Loyola in Œuvres complètes, III, Paris, Seuil, 2002 (1971), p. 703.

L’énonciateur de ces œuvres tient pour une part à ce que Barthes a désigné comme un « logothète ». L’énonciateur théâtralise son discours. Il le met en scène par des insistances, tant formelles qu’énonciatives. Théâtraliser, écrit Barthes, « ce n’est pas décorer la représentation, c’est illimiter le langage »11. Cela ne s’arrête pas, nulle part : ni dans le volume des pages, ni dans le dispositif médiatique, potentiellement ouvert sur l’infini de l’hypertexte et de la collaboration collective, ni par le réservoir officiel des mots, des concepts, des combinaisons, et le répertoire des exclusions dictées par la conformité générique. En somme, avec cet énonciateur, tout est rendu possible, ce qui écarte d’office la cacophonie et l’indifférencié.

Il resterait à poursuivre le parallélisme entre les deux ouvrages en fonction de ce qui rapproche les propos tenus dans l’un et l’autre du geste synthétique tel qu’il a pu être conceptualisé, en particulier par Henri Berr. Je ne fais que citer quelques phrases éloquentes, réservant le commentaire pour la troisième partie, plus particulièrement ciblée sur l’Enquête.

|

Enquête |

Anthropogénie |

|

|

1. La composition |

« Comment composer un monde commun ? » (modesofexistence.org). |

« Prenant à contre-pied les habitudes disciplinaires des sciences, qui développent chacune leur propre épistémologie abstraite, Henri Van Lier a moins eu le courage de rassembler toutes nos connaissances actuelles que celui d’avoir montré qu’on peut renouveler les sciences comme la pensée en essayant de penser “ensemble” et “transversalement” » (J. Baetens, « Avertissement », p. 7). |

|

2. Prévalence de l’Histoire |

« Le développement des sciences et des techniques nous auraient entraînés dans une histoire d’attachements chaque jour plus intimes entre humains et non-humains. Une histoire tout à fait contraire de celle des Modernes s’émancipant toujours davantage de la nature » (4e de couverture). |

« L’Anthropogénie peut se présenter comme une macroHistoire darwinienne des “équilibres ponctués d’Homo”, particulièrement en ses sciences humaines » (p. 1007). |

|

3. Débordement par rapport au cadre de la connaissance et interpellation du rôle du savant |

« Le projet ne se demande pas seulement “comment peut-on nous connaître ?” mais “comment pouvons-nous coexister avec vous ?” » (modesofexistence.org). |

« La macroHistoire n’est plus une simple extrapolation de la microhistoire : son attention originale à la topologie, à la cybernétique, à la logico-sémiotique et à la présentivité lui donne des référentiels propres et efficacement heuristiques » (p. 987). |

|

4. Effort d’explication centrée sur l’homme |

« Anthropologie des Modernes » |

« Anthropogénie » |

J’espère que ces aperçus pourront suffire à légitimer aux yeux du lecteur mon hypothèse interprétative : l’Enquête relève du geste synthétique tel qu’il s’est illustré également dans l’Anthropogénie, et la singularité de son projet peut être interrogée à partir de cette hypothèse.

3. L’Enquête : une synthèse fragmentaire

Je reviens donc à l’Enquête et au dispositif qui, en guise d’invitation à le lire, d’introduction et de présentation d’un mode de lecture, est mis en place autour de ce livre. C’est donc au péritexte que je m’attacherai ici, pour l’essentiel.

Commençons par ce titre : « Enquête sur les modes d’existence ». Le terme d’enquête ne nous renseigne pas exactement sur le genre du livre. À la rubrique « Comment » de la page d’accueil du site, le livre est présenté plutôt comme un rapport d’enquête, ce qui correspond en effet à un genre à peu près attendu, encore que le rapport d’enquête relève plus aisément d’autres discours que du discours scientifique — discours administratif (par exemple, « Rapport d’enquête sur le pilotage des dépenses hospitalières », consultable sur le site de la Documentation française), juridique, de management mercatique, ou encore du discours parlementaire (par exemple, il existe en Belgique un « Rapport d’enquête de sécurité. La collision ferroviaire survenue le 15 février 2010 à Buizingen »). Le lien avec le discours scientifique est à considérer à travers une fonction d’expertise : si l’enquête elle-même est le fait de chercheurs, le rapport qui en est fait a tout lieu d’être une synthèse, au sens le plus ordinaire du terme, à l’adresse d’autres institutions que les institutions scientifiques et d’autres professions que celles des chercheurs. Le rapport d’enquête illustre bien à cet égard, par son étiquette générique, la théorie de l’acteur-réseau que Latour a, avec d’autres, développée et défendue depuis les années 80, puisqu’elle fait du rapport une traduction d’un discours dans un autre, et de son auteur le porte-parole du discours scientifique, dont le geste discursif se distingue de celui de ses confrères pour cette raison même.

Cependant l’enquête ne peut pas être confondue avec le rapport d’enquête, et s’il manque une tradition savante pour en faire un genre discursif, une filiation, même improbable, ou plutôt justement parce qu’elle est improbable, peut quant à elle justifier sa présence dans le titre de l’ouvrage et dans l’énoncé du projet. Cette filiation, c’est celle que le livre entretient avec les Histoires d’Hérodote, dont l’autre nom est précisément Enquête. Ce qui m’intéresse dans cette filiation, improvisée ou secrètement attendue, c’est le type d’histoire qu’elle permet d’interpeller : à savoir, une histoire nullement désintéressée, pas « objective » mais au contraire adressée à l’ensemble des concitoyens grecs pour expliquer les causes des guerres médiques, de manière à en prévenir éventuellement d’autres (car ces guerres à répétition étaient encore de récente mémoire), et qui conduit Hérodote à s’intéresser à d’autres peuples ; à décrire leurs coutumes et leurs mœurs, à partir desquelles les Grecs pouvaient aussi connaître leur propre identité, accomplir leur « être-en-tant-qu’autre », pour employer un concept latourien. Hérodote est ainsi non seulement le « père de l’Histoire » mais aussi un ethnographe des peuples et son Enquête est bien quelque chose comme une anthropologie des Classiques, ou des Anciens — bref, des Grecs, ces inventeurs a posteriori de notre civilisation.

Je poursuis mon enquête sur le péritexte de l’Enquête en me penchant sur les acronymes français et anglais du projet, « E.M.E. » et « A.I.M.E. ». Tout le monde aura perçu l’isotopie qui vient brouiller leur neutralité insignifiante : l’« amour », à tout le moins la « bienveillance », sur le mode de l’injonction et de l’engagement, comme si souvent employé dans les Évangiles. Que cette signification-là soit affichée et délibérée (puisque répétée d’un acronyme à l’autre) et en même temps supposée illicite ou sans incidence sur le projet rend bien compte de la manière dont se manifeste le discours religieux, discours auquel l’Enquête se devait de concéder quelque chose dans la mesure où elle accomplit sa fonction diplomatique aussi auprès de ce mode d’existence-là. L’acronyme anglais laisse en outre entendre un objectif, une cible (aim) car le projet n’est pas seulement engagé mais a la volonté d’aboutir, tandis que dans l’acronyme français on retrouve le suffixe florissant des recherches structurales (phonème, lexème, sémantème, texturème, phème, et j’en passe) et que les anthropologues ont conceptualisé en tant que tel (l’« émique »), comme point de vue se rapportant au système de pensée propre aux personnes observées, c’est-à-dire un équivalent du concept de mode d’existence, quoique le mode d’existence ouvre l’émique à tous les êtres et non aux seuls êtres humains — le projet affiche ainsi sa réflexivité jusque dans son acronyme.

Passer du temps à relever ce que naguère on appelait les connotations ou la signifiance entourant un projet, à travers les appellations que celui-ci se donne, à quoi cela sert-il ? J’estime que cela renseigne, sinon sur le contenu du projet, du moins sur l’imaginaire à partir duquel il a été mis en route, l’entour des croyances, des désirs et des circonstances qui lui donnent un certain apprêt ; en somme cela renseigne sur son énonciation.

Abordons alors de front l’énonciation de l’Enquête, dès lors que Latour la commente lui-même sous la notion de diplomatie.

- Note de bas de page 12 :

-

Op. cit., p. 479.

Avec la diplomatie, il se confirme que le projet déborde l’orbe du savoir et même ne lui-est-il pas attaché de façon privilégiée. D’autres termes concurrents, finalement moins adaptés au projet considéré dans sa globalité, l’auraient davantage assigné au savoir — » philosophie empirique », « métaphysique expérimentale », « cosmopolitique », « anthropologie comparée », « ontologie pratique » (toutes expressions citées dans la même page12, précisément comme des prétendants déçus) —, même si l’appariement des termes — » philosophie » et « empirique », « ontologie » et « pratique » — instille dans ces savoirs si orgueilleusement spéculatifs quelque paradoxe qui peut les faire vaciller de leur piédestal. La diplomatie se tourne résolument vers l’action dans sa circonstance historique, elle instaure une praxis, c’est-à-dire un savoir-faire chevillé à une éthique. Elle met les moyens et la valeur au centre du propos, comme le fait aussi la rhétorique (à laquelle, cependant, et d’ailleurs bien à tort, s’attache une série de handicaps : la vétusté, la versatilité, l’esthétique, lesquels expliquent sans doute le peu de cas qu’on en fait dans l’Enquête, comme dans le débat épistémologique en général). La praxis se laisse interroger par le bon vieux « questionnement » qu’en anglais on nomme les five Ws : who, what, where, when, why ? et comme il structure le menu du site du projet. Je reprends très brièvement ce que tout lecteur ou internaute apprend aisément :

-

avec qui, cette diplomatie ? des enquêteurs (des « co-enquêteurs », avec et autour de Bruno Latour), des négociateurs, c’est-à-dire, potentiellement, tous les êtres de bonne volonté, toutes les parties prenantes du projet lui-même ;

-

qu’est-ce qu’il y a à négocier ? le vivre ensemble, les valeurs selon les modes d’existence de chacun ;

-

quand ? pendant que la guerre fait rage encore et, sinon pour qu’elle cesse, du moins pour prévoir l’après-guerre ;

-

pourquoi ? ou plutôt pour qui ? c’est la question que j’avais posée à Patrice Maniglier lors de son intervention au séminaire intersémiotique en 2014, et à laquelle il est fait une réponse dans le livre (p. 25) sous la forme « au nom de qui ? » (à savoir au nom des Modernes) et une autre, légèrement différente, sur le site parmi les réponses de la foire aux questions, sous la forme « au nom de quel pouvoir ? », et ce serait le pouvoir de la Science, « en tout cas de la connaissance objective » mais aussi, est-il ajouté, le pouvoir de la diplomatie elle-même, en quoi il se confirme que nous avons bien affaire à une praxis, c’est-à-dire à une action qui trouve en soi sa propre justification. La question est donc tout de même risquée et les réponses s’élaborent dans un « métalangage », à la fois comme reprises de la théorie de l’acteur-réseau mais aussi ajout de la théorie des prépositions pour une valeur nommée « relationnisme pratique ».

- Note de bas de page 13 :

-

Op. cit., p. 25.

Demeure la question du lieu, que je n’ai vue nulle part se poser explicitement. Bruno, auriez-vous oublié le 5eW ! Where, où les diplomates vont-ils se rassembler pour nous composer le meilleur des mondes possibles ? En fait, vous répondez bien à cette question : la scène diplomatique, reconnaissez-vous, est « parfaitement imaginaire »13. Cette scène est sans lieu ; elle instaure une utopie.

Puisque décidément l’imaginaire me renseigne sur une situation d’énonciation, je prends le prétexte de cette utopie pour rapprocher l’Enquête du roman. À la limite, il suffirait de considérer qu’une histoire qui ne certifie ni la datation ni la localisation des événements qu’elle relate ressortit au roman, car il n’y a pratiquement aucune coordonnée géo-historique dans l’Enquête. Bien sûr, en tant que roman, l’Enquête serait sans modèle. Mais si le roman peut accueillir à la fois Les années de voyage de Wilhelm Meister et Jacques le fataliste et son maître, pourquoi non l’Enquête ? Observons en tout cas ce que l’Enquête emprunte aux techniques de la fiction :

- Note de bas de page 14 :

-

Op. cit., p. 47.

- Note de bas de page 15 :

-

Op. cit., p. 321.

-

un grand nombre de débrayages actanciels — l’enquêtrice, le lecteur, le patron du laboratoire14, les esprits pieux15 et l’inimitable Double Clic !

-

un narrateur polymorphe : je, nous, on ; l’être du narrateur est à dimension variable, ce qui permet aussi de multiplier les modalités des actes de langage qui lui sont imputables — raconter, mais aussi argumenter, expliquer, s’exclamer, objecter, etc.

-

une écriture, enfin, que j’ai déjà en partie décrite et qui participe à la théâtralisation du texte.

Je terminerai en reprenant mon hypothèse interprétative là où je l’ai laissée avant cette exploration du péritexte de l’Enquête. Quelles sont les retombées des rapports que l’Enquête entretient, fût-ce imaginairement, c’est-à-dire sans les revendiquer mais sans non plus les ignorer, avec l’histoire universelle, la diplomatie, le roman sur sa pratique épistémique, comme le geste synthétique me permet de l’interpréter ?

Disons d’abord ce qui simplement confirme cette hypothèse. Une synthèse ne peut pas être inactuelle. Son bilan initial est toujours négatif (avec elle, « ça commence mal ») et elle-même consiste en une action de sortie de crise ou d’amélioration des conditions d’existence (de quelque existence qu’il s’agît). Synthétiser, c’est proposer des solutions, en reconsidérant à neuf le connu, en le re-connaissant pour autre qu’on ne le donne (ou qu’il se donne initialement sous un aspect plus ou moins naturalisé). Dans cette synthèse, l’énonciateur s’engage : il ne peut pas ne pas y adhérer ni considérer des solutions de loin, comme pour rire, parce qu’il a à les proposer. Par conséquent, l’actualité de la synthèse la fait dépendre aussi de ceux à qui les solutions sont proposées. Lorsqu’on a bien en vue, comme Latour a eu le temps de s’y préparer, le caractère réflexif inhérent à ce geste discursif, on peut mettre le risque de cet engagement et de cette adresse sous la bannière de la « diplomatie ». Et cependant, en tant qu’elle sanctionne une pratique épistémique, cette diplomatie est différée et déplacée dans un non-lieu : les solutions proposées ne le sont que selon une médiation très large et très lente, rêveuse et méditative, celle des lecteurs et des savants. Et il en faut des moyens pour les faire rêver et méditer ! Tout est bon pour accaparer l’attention et fasciner : Van Lier comme Latour non seulement emploient des moyens comparables, mais ils les déploient avec une vigueur, une obstination qu’on ne peut pas louper. En raison aussi de cela, la synthèse, contrairement au rapport d’enquête, n’est pas véritablement entre les mains des décideurs mais concerne beaucoup, en les interpellant, ceux pour qui on décide, ordinairement. Une synthèse doit ainsi parcourir, idéalement, tout le « cercle de la croyance » (Bourdieu) pour être entendue.

Je voudrais finalement dire en quoi l’Enquête est une synthèse d’un type particulier. L’ouvrage se clôt sur un tableau qui le résume. Ce tableau, s’il est annoncé, n’est pas intégré dans le texte. Il y a donc entre la synthèse textuelle et son tableau un rapport de traduction, de représentation. Or il est rare qu’une synthèse se laisse traduire sous la forme d’un tableau à double entrée.

Anthropogénie, par exemple, connaît aussi une sorte de résumé, que Van Lier a intitulé « Le tour de l’homme en quatre-vingts thèses », mais il ne s’y trouve aucun tableau. Pour faire un tour synthétique du projet anthropogénique, il y a des étapes, des choses à découvrir et à rassembler, il y a, si vous voulez, une liste à composer, mais chaque entrée de cette liste apporte son lot de problèmes de solutions spécifiques, chaque entrée explique la totalité qu’elle intègre par la description de ses particularités.

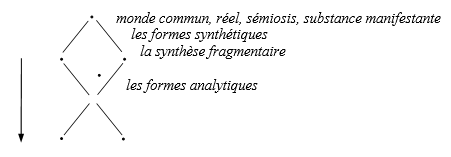

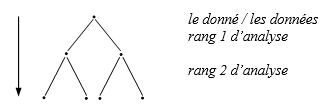

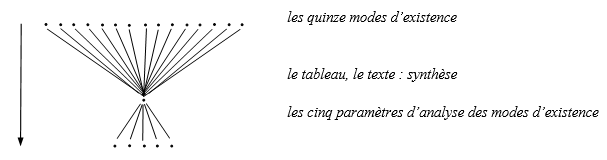

La représentation graphique d’un tableau s’emploie en revanche souvent comme traduction d’une analyse, ou plutôt d’un geste discursif qui enchaîne et hiérarchise des analyses, plusieurs étapes analytiques. Soit la représentation graphique d’une analyse continue à deux rangs sous une forme arborescente (c’est-à-dire temporalisée).

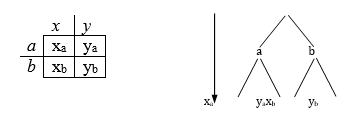

Cette représentation est équivalente au tableau suivant.

C’est-à-dire que le tableau ne reprend pas le donné. À la limite on pourrait dire qu’il le « montre » par son format unitaire et fermé.

Or le tableau présenté aux pages 484-485 de l’Enquête ne peut pas être lu comme une analyse continue. Ce qui l’en empêche, ce sont les entrées de la première colonne. Celles-ci ne sont pas des paramètres d’analyse, mais bien les noms métalinguistiques des formes que la synthèse cherche à mettre ensemble. Le but déclaré de l’Enquête, et poursuivi méthodiquement, consiste d’ailleurs à croiser deux à deux ces modes d’existence.

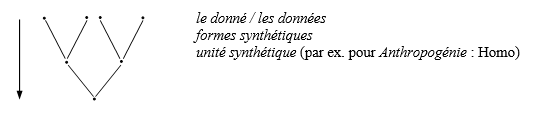

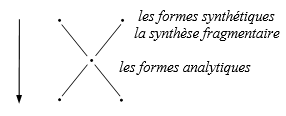

Si l’on peut concevoir une synthèse continuée qui serait l’envers de l’analyse,

la synthèse qui se présente dans le tableau final de l’Enquête ne relève pas de ce modèle. Sa représentation arborescente serait plutôt celle-ci :

que l’on peut simplifier, afin de la rendre plus comparable aux représentations de l’analyse et de la synthèse continue, en ne retenant que deux formes synthétiques et deux formes analytiques.

Cette synthèse n’est pas continue mais on peut au contraire considérer qu’elle est fragmentaire, ou qu’elle intègre une fragmentation.

Latour insiste pour qu’on ne fasse pas de son tableau, et du texte qu’il résume, un « système », au sens, j’imagine, d’une structure fermée et complète. Aux quinze modes d’existence, il se pourrait en effet que d’autres viennent s’adjoindre. Ce qui en motiverait l’ajout, ce n’est pas un défaut dans la théorie mais une performance particulièrement remarquable de la synthèse, découvrant comme seul un tel geste peut le faire, qu’un mode d’existence supplémentaire compose le monde commun. Les modes d’existence sont donc bien en quelque sorte « donnés » à la synthèse, même si elle doit les rechercher, les nommer en en inventer la forme (ou le « gabarit ») qui s’ajustera le plus et se croisera le mieux avec les autres.

Et la synthèse elle-même, en permettant leur croisement, renvoie finalement à quelque chose d’autre qu’elle-même, car elle n’est pas une pure fiction, quoiqu’elle n’ait de lieu qu’imaginaire. Cette chose que Latour appelle le « monde commun » et à quoi on pourrait attribuer des noms moins engageants car plus abstraits et techniques : le réel lacanien, la substance hjelmslévienne, la sémiosis peircienne — dans tous les cas une multiplicité et une complexité à laquelle tout est rendu, comme la dette infinie, le manque, que contracte toute connaissance.