Les et cœtera de l’univers et les viscères de la culture

Des multiples natures de la sémiotique

Franciscu Sedda

Université de Rome « Tor Vergata »

Index

Mots-clés : chair, être, naturalité, nature, nébuleuse, ordre/désordre, sémiotique, traduction, univers

Auteurs cités : Joseph COURTÉS, Umberto ECO, Jacques FONTANILLE, Jacques GENINASCA, Algirdas J. GREIMAS, Eric LANDOWSKI, Youri LOTMAN, Charles Sanders PEIRCE, Ferdinand de SAUSSURE

- Note de bas de page 1 :

-

Mes vifs remerciements pour le minutieux travail de traduction à Paola Costa, et aussi à Dominique Arnouil, Emo Lessi, Reynaldo Harguinteguy.

I. Introduction1

1.1. La nature de la sémiotique

- Note de bas de page 2 :

-

Gianfranco Marrone, Addio alla natura, Turin, Einaudi, 2011.

Avant de parler sémiotiquement de la nature – ou même de la « Nature » avec le menaçant N majuscule auquel Gianfranco Marrone a demandé récemment de dire adieu2 – il nous semble bon d’interroger la nature de la sémiotique.

- Note de bas de page 3 :

-

Cf. Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2002 ; Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991.

En parlant de « nature de la sémiotique » nous pensons en premier lieu à la façon dont la sémiotique évoque et crée, dans son propre discours, la nature et le naturel. Nous montrerons comment diverses prises de position sémiotiques – que nous tirerons des travaux de Peirce, de Saussure, d’Eco, et de Greimas et Fontanille – créent leurs effets-nature, leurs propres effets de naturalité, et comment, en général, elles assignent à ces diverses « natures » le rôle de l’autre par rapport à l’espace sémiotique. Alors que le défi de dépasser l’opposition nature/culture conçue comme une donnée naturelle3 demeure valable, il semble difficile de ne pas évoquer une nature ou une naturalité – si mouvante et négociable soit-elle – comme arrière-plan ou comme contrepartie discursive par rapport à laquelle se définit l’espace sémiotico-culturel. Cependant, en analysant certaines positions de Greimas et Courtés, et de Lotman, nous montrerons en conclusion comment il est possible de complexifier la relation d’opposition entre nature et culture en lui faisant perdre en partie l’aspect d’une coupure nettement tranchée.

En second lieu, se référer à la « nature de la sémiotique » renvoie à la possibilité d’analyser comment s’effectue la naturalisation de la sémiotique elle-même. Il s’agit de la manière dont les prises de position sémiotiques non seulement finissent par produire des effets de naturalité touchant leur discours même, leur « vérité », mais surtout de la façon dont la cohérence de chaque modèle sémiotique singulier « conditionne » en profondeur, de manière inconsciente ou automatique, la description même du cosmos et de la nature. Ces deux processus – la nature convoquée par la sémiotique, la sémiotique se faisant nature – s’entrecroisent dans certains cas mais doivent être ici séparés. Pour des raisons de cohérence et d’espace, nous ne nous aventurerons pas le long du second parcours, bien que dans nos conclusionsémergeront certains exemples de naturalisation des modèles sémiotiques.

On l’aura compris, le présent travail est une analyse métasémiotique — une analyse sémiotique de discours sémiotiques, qui vise à apporter une contribution critique à l’épistémologie sémiotique. En même temps, c’est une manière d’enquêter, à travers les exemples fournis par le champ sémiotique, sur les différents modèles et les divers sens de la nature. Les nombreuses natures de la sémiotique nous instruisent, à ce qu’il nous semble, sur certaines des façons dont, plus généralement, nous pensons et mobilisons la nature et le naturel dans notre vie sociale et culturelle.

1.2. Naturels avertissements

- Note de bas de page 4 :

-

Parmi les auteurs sacrifiés, l’absence de Louis Hjelmslev est évidente. Mais aussi celle d’auteurs comme René Thom et Jean Petitot, qui pourtant se sont référés explicitement aux idées de nature et naturalisation.

Un travail de ce genre ne peut aller sans une série de mises en garde préliminaires. La première concerne le corpus. Non seulement il n’épuise évidemment pas, ni n’entend résumer, la pensée sémiotique tout entière4, mais il ne prétend pas non plus avoir valeur de synthèse par rapport aux quelques auteurs cités. C’est pour cela que depuis le début nous parlons (et ferons de même par la suite) de prises de position sémiotiques, c’est-à-dire de points de vue sur la nature, exprimés dans des œuvres précises (dans des chapitres spécifiques), elles-mêmes identifiables comme des moments à l’intérieur de plus vastes et plus complexes horizons (d’ailleurs parfois changeants et contradictoires) propres à la recherche de chacun des auteurs pris en considération. Ce choix nous aidera à la fois à délimiter le champ et à approfondir l’analyse, une analyse qui aura pour but de dégager différentes manières possibles d’évoquer, de modéliser et en définitive de positionner la « nature » dans le cadre des différents discours sémiotiques. Composé de prises de position diversifiées, le corpus retenu devrait donc nous permettre de cerner dans de bonnes conditions et au niveau le plus élevé les principaux points de cristallisation du sens de la nature du point de vue sémiotique.

- Note de bas de page 5 :

-

Algirdas J. Greimas et Eric Landowski, Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales, Paris, Hachette, 1979.

Deuxième avertissement, en partie implicite dans le précédent : bien que nous plaçant dans l’optique générale de l’analyse sémiotique des discours scientifiques, nous ne pourrons pas prétendre à la profondeur du regard analytique dont témoigne l’exemplaire volume édité en 1979 par Greimas et Landowski sous le titre d’Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales5. Ce qui se perdra partiellement en termes de détail analytique et métalinguistique sera compensé, nous l’espérons, par une plus grande agilité de lecture et par la possibilité de nous concentrer davantage sur les relations d’ensemble.

Quoi qu’il en soit, et c’est une troisième indication préliminaire, en vue de reconsidérer comparativement les résultats des diverses analyses, nous nous servirons à partir d’un certain moment des niveaux du parcours génératif de Greimas en tant que modèle à même de nous fournir, et en même temps de rendre évident, des niveaux possibles de comparabilité (et aussi, si on veut, de potentielle — ou d’impossible — traductibilité) entre des discours qui, en surface, présentent évidemment chacun une singularité irréductible. Les niveaux d’analyse du parcours génératif nous aideront ainsi à saisir des relations et à ordonner – y compris du point de vue de l’exposition – la confrontation entre différentes prises de position sémiotiques sur la nature.

2. Nature

2.1. Une Nature en ordre

S’il est un auteur, parmi les pères de la sémiotique, qui a pris en compte de façon directe et explicite la nature dans sa construction théorique, tout particulièrement dans ses écrits de métaphysique, c’est bien Charles Sanders Peirce. La nature, chez Peirce, n’est pas la simple nature mais la Nature avec N majuscule. Ce choix est du reste cohérent avec la place et le rôle qu’elle remplit dans l’essai de 1878 intitulé L’Ordre de la Nature (par la suite désigné en abrégé, « ON »).

Pour commencer à entrer dans ce texte en vue de cerner la signification que la Nature y revêt, nous constaterons tout d’abord que l’essai de Peirce place l’« ordre de la Nature » en équivalence avec l’« ordre de l’univers » (ON, p. 1056) et que ce dernier, l’univers, est à son tour défini comme le « total des choses…» (ibid.). La question est se savoir si cette totalité des choses manifeste « un ordonnancement universel et significatif », et si, par suite, on doit lui présupposer une « cause » (qui dans certains discours peut évidemment prendre les traits d’une « puissance supérieure », ce qui explique que Peirce commence (p. 1055) en disant que toute la question implique la religion), ou bien si elle tient au contraire à « un simple mélange fortuit » (p. 1056).

Peirce exclut la seconde possibilité : « le monde – autre terme qui traduit Nature et univers – n’est pas un simple mélange fortuit » (p. 1056). La Nature-univers, donc, selon Peirce, manifesterait, par l’intermédiaire des recherches de la science et du raisonnement inductif qui s’ensuit, une régularité. Cependant, la tâche d’« enquêter sur le degré d’ordre dans l’univers » reste ouverte (p. 1057).

La position à laquelle en arrive Peirce dans cet essai de 1878 est donc que le monde n’est pas « un simple mélange fortuit » mais qu’il n’a pas pour autant un « air de système et de parfaite régularité» (ON, p. 1060). Et pourtant, il progresse vers l’ordre à travers l’action (une action co-adaptative, pourrions-nous dire) de deux tendances naturelles convergentes : celle de la pensée, où « surgissent naturellement » des concepts (tels ceux de force, d’espace, de temps, et ainsi de suite) ouvrant à la compréhension du monde (p. 1065), et celle de la « sélection naturelle » qui fait que la naissance de « conceptions géométriques, cinétiques, et mécaniques » chez un animal donné favorisent la conservation de son espèce.

Ce qui n’empêche pas que, selon Peirce, au moment même où on considère l’élaboration de lois physiques toujours plus complexes, le doute subsiste qu’« il y ait quelque secret encore à découvrir » si on veut rendre compte de « l’extraordinaire précision avec laquelle ces conceptualisations [les lois scientifiques] s’appliquent aux phénomènes de la Nature » (p. 1065).

En tout cas, en retournant en conclusion de l’essai sur le thème du rapport entre connaissance et religion, et en défendant le rôle de la découverte scientifique, Peirce, avec véhémence et habileté rhétorique, mais non sans une certaine contradiction relative à la corrélation établie entre connaissance et évolution naturelle de l’espèce, écrit :

« (…) l’état des faits, quel qu’il puisse être, sera sûrement découvert et aucune prudence humaine ne pourra arrêter longtemps le char triomphal de la vérité : non, pas même si la découverte était telle qu’elle dût conduire au suicide tous les individus de notre race ! » (ON, p. 1068).

- Note de bas de page 6 :

-

Rapprochement effectué aussi par Bonfantini dans son introduction au triptyque de textes métaphysiques dont fait partie L’Ordre de la Nature. Cf. M. A. Bonfantini (éd.), Charles Sanders Peirce, Opere, Milan, Bompiani, 2003, p. 1020.

La donnée intéressante de ce passage, du point de vue de notre propos, est que ce rappel conjoint à l’« état des faits » et à la « vérité » justifie le rapprochement entre Nature et Réel6 à travers l’encatalyse – c’est-à-dire, la remise en cause motivée – d’un autre essai, légèrement antérieur à L’Ordre de la Nature, intitulé Fixation de la croyance et datant de 1877 (ci-après, FC), où Peirce, dans un des passages les plus importants, écrit ceci :

« Il y a des choses Réelles dont les caractères sont absolument indépendants des idées que nous pouvons en avoir. Ces choses Réelles agissent sur nos sens selon des lois régulières, et bien que nos sensations soient aussi variées que nos relations avec les choses, en nous appuyant sur les lois de la perception, nous pouvons connaître avec certitude, en nous aidant du raisonnement, comment les choses sont réellement et véritablement ; et tout homme, pourvu qu’il ait une expérience suffisante et qu’il raisonne suffisamment sur son expérience, sera conduit à l’unique Vraie conclusion. La conception nouvelle ici en cause est celle de la Réalité. » (FC, p. 368).

Sans davantage approfondir, ce qui mérite d’être noté est que le Réel et la Réalité, bien que n’étant pas directement cités dans l’essai sur L’Ordre de la Nature, s’y traduisent à travers le concept de Nature en tant qu’univers, total des choses, état des faits qui peut et doit être « découvert », qui sera découvert – tout comme, à travers l’expérience et le raisonnement, affirme Peirce dans Fixation de la croyance, il sera possible de connaître « comment les choses sont vraiment et réellement ». En même temps, l’idée de Nature en tant qu’espace de régularité apparaît renforcée si on considère le concept de Réalité qui, dans cette période, s’y juxtapose ou figure en arrière-plan : les « choses Réelles » agissent « sur nos sens selon des lois régulières », en sorte que grâce aux « lois de la perception » et moyennant un raisonnement suffisant sur la propre expérience, nous ne manquerons pas de parvenir à « l’unique Vraie conclusion ».

2.2. Une nature qui semble être

La vision de la nature comme espace de régularité revient aussi dans la description des Fondements sémiosiques de la coopération textuelle : Peirce (ci-après : FS) qu’Umberto Eco, en reprenant la pensée de Peirce, présente en 1979 dans le deuxième chapitre de Lector in fabula.

« Puisque même la nature a des habitudes, c’est-à-dire des lois et des régularités, « les principes généraux sont réellement opératoires dans la nature » (5.101), le signifié ultime (ou Interprétant Final) d’un signe doit être conçu comme la règle générale qui permet de produire ou de vérifier cette habitude cosmologique. Rappelons-nous la définition de /lithium/ : elle est à la fois la règle physique qui gouverne la production de lithium et la disposition que nous devons, nous, acquérir pour produire les occasions de l’expérience que nous en avons. (…) Il y a des tendances générales (des régularités cosmologiques) et des règles opératoires qui nous permettent de les vérifier » (FS, p. 52).

- Note de bas de page 7 :

-

Ch. S. Peirce, Opere, M. A. Bonfantini (éd.), op. cit., 2003, p. 1212.

Comme on le voit, Eco se réfère à un passage de Métaphysique et réalisme, de 1903, dans lequel Peirce affirmait que « la doctrine du réalisme scolastique » proposée par lui reposait sur l’idée que « les principes généraux sont opératoires dans la nature »7. D’où la nécessité d’un redoublement de l’espace des régularités, d’un « se refléter» à l’intérieur de l’espace sémiotique, de façon à pouvoir identifier ces règles opératoires qui permettent de produire ou de vérifier – culturellement – les habitudes cosmologiques de la nature. Bien d’autres choses devraient être dites mais ce qui importe le plus ici, pour notre propos, c’est de mettre en résonnance cette prise de position d’Eco dans Lector in fabula avec un passage apparemment similaire bien que riche de différences, d’Eco lui aussi, dans le chapitre Sur l’Etre (ci-après : SE) placé en ouverture de son livre de 1997, Kant et l’ornithorynque. Ici en effet, Eco nous dit que nous « apprenons par expérience que la nature semble présenter des tendances stables » (SE, p. 38, nos italiques).

Le passage de la « Nature » percienne à la « nature » d’Eco, mais surtout la transformation de ses régularités et tendances de la modalité de l’être à celle du paraître (en termes greimassiens, évidemment) comme souligné par le verbe « semble », est étroitement lié à la nouvelle image complexe de l’être qu’Eco nous offre dans son travail de 1997. Là, dans le chapitre Sur l’être, la nature passe certes au second plan. Mais cela est dû à ce que c’est un de ses équivalents qui prend sa place : l’être justement, dans son rapport au langage, au « nommer » et au « dire ». C’est ce qu’on peut déduire de ce passage : « Que nous révèlent les Poètes ? Ce n’est pas qu’ils disent l’être, ils cherchent simplement à l’imiter : ars imitatur naturam in sua operatione» (SE, p. 22). La différence entre la prise de position de l’Eco de Kant et l’ornithorynque et celle de l’Eco de Lector in fabula, et donc du Peirce que nous avons retenu dans le précédent paragraphe, apparaît d’ailleurs avec évidence dans ce long passage :

« Un malentendu est à éviter : quand on parle de l’expérience de quelque chose qui nous oblige à reconnaître des lignes de tendance et de résistance, et à formuler des lois, on ne prétend pas dire que ces lois représentent adéquatement ces lignes de résistance (…) Affirmer qu’il y a des lignes de résistance ne revient pas à dire, avec Peirce, qu’il y a des lois universelles opérant dans la nature. L’hypothèse des lois universelles (ou l’hypothèse d’une loi spécifique) n’est que l’une des façons de réagir à l’apparition d’une résistance » (SE, p. 76).

- Note de bas de page 8 :

-

Umberto Eco, « Di un realismo negativo », in M. De Caro et M. Ferraris (éds), Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, Turin, Einaudi, 2012, pp. 93-112.

La célèbre thèse d’Eco dans Kant et l’ornithorynque (thèse reprise pour l’essentiel dans le récent essai « D’un réalisme négatif »8),est que l’être – la nature devenue être, l’être en tant que nature – présente des lignes de résistance ou de tendance. Et celles-ci apparaissent précisément dans la relation entre l’être et le langage :

« (…) à inventer des noms (dont l’extension peut toujours être revue et corrigée) quelque chose de résistant nous a poussé. L’objection selon laquelle la biotechnologie pourrait un jour rendre ces lignes de tendance obsolètes ne tient pas : le fait même que pour les violer une technologie (qui par définition altère les limites naturelles) soit nécessaire prouve qu’il y a bien des limites naturelles » (SE, p. 73).

En d’autres termes, Eco dit : « L’être peut bien ne pas avoir un sens, mais il a des sens ; sans doute pas des sens obligatoires, mais à coup sûr des sens interdits. Il y a des choses qui ne peuvent être dites » (SE, p. 75). A travers ce jeu fait de négations d’affirmations et d’affirmations de négations, Eco introduit son idée d’une Loi ou d’un Dieu en négatif qui se manifeste en niant :

« L’apparition de ces Résistances est la chose la plus proche qu’on puisse trouver, avant toute Philosophie Première ou toute Théologie, de l’idée de Dieu ou de Loi. C’est sans aucun doute un Dieu qui se présente (si et lorsqu’il se présente) en tant que pure Négativité, pure Limite, pur « Non », comme ce dont le langage ne doit ou ne peut parler » (SE, p. 77).

En somme, si selon toute apparence on ne peut plus soutenir l’idée d’un « Ordre de la Nature », d’un « Ordre dur » (SE, p. 40), à vérifier une fois pour toutes, on peut se contenter d’un être, d’une nature qui, en résistant au langage, se montre capable de nier qu’elle soit un « pur Chaos », un chaos dont par conséquent on pourrait postuler n’importe quoi d’elle (SE, p. 78). L’être-nature, avec ses lignes de tendance, ses limites naturelles, n’est peut-être plus un espace de régularités absolues, mais il devient – et à certains égards on devrait dire, demeure – un espace de négation du désordre et de l’irrégularité.

2.3. Le langage désordonné de la nature

Chez Saussure, on ne trouve pas la question de la nature thématisée de manière directe. Toutefois, dans le premier paragraphe du chapitre L’objet de la linguistique (ci-après, OL), le Cours de linguistique générale pose tout de suite la question du statut de « naturalité » des objets de la linguistique. Abordant la question du rapport entre langage et langue, Saussure adopte à la vérité une position largement partagée à son époque :

« l’exercice du langage repose sur une faculté que nous tenons de la nature, tandis que la langue est une chose acquise et conventionnelle, qui devrait être subordonnée à l’instinct naturel au lieu d’avoir le pas sur lui » (OL, p. 31).

Ici la nature se présente donc comme un espace primaire et nécessaire, lieu d’une faculté du langage d’où et grâce auquel surgirait la langue.

Partant de ces positions, Saussure accomplit (au moins) trois opérations critiques. La première est de mettre en doute la naturalité complète du langage :

- Note de bas de page 9 :

-

Ici Saussure semble anticiper la théorie contemporaine de l’exaptation développée par Stephen J. Gould et Elizabeth Vrba en 1982, qui rend le chemin de l’évolution bien plus complexe, ramifié, dense de casualité et imperfections que ce qui résultait des lectures « classiques » du darwinisme, comme ce qui semble implicite dans le Peirce de L’Ordre de la Nature. Pour une explication de l’exaptation, cf. Telmo Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi. Per un’archeologia della globalizzazione, Rome, Meltemi, 2002, pp. 69-77.

« Mais en premier lieu la question est encore ouverte de savoir jusqu’à quel point on peut considérer comme naturelle la faculté du langage. Les linguistes sont loin d’avoir répondu dans le même sens à cette question. Notre appareil vocal est-il réellement fait pour parler comme nos jambes pour marcher ? » (OL, p. 33)9.

Cependant, peu après, en discutant les positions de Whitney en la matière, le même Saussure dit que

« (...) Whitney va trop loin quand il dit que notre choix est tombé par hasard sur les organes vocaux : ils nous étaient bien en quelque sorte imposés par la nature » (OL, p. 39).

Mais le vrai noyau de la question pour Saussure est ailleurs. La question réellement centrale, et c’est là son deuxième mouvement critique, est que s’il y a quelque chose de « naturel » pour Saussure, ce n’est pas la faculté du langage parlé mais la faculté du langage dans un sens beaucoup plus large, c’est-à-dire la faculté d’articulation de la matière du monde :

« (...) ce n’est pas le langage parlé qui est naturel à l’homme, mais la faculté de constituer une langue, c’est-à-dire un système de signes distincts correspondant à des idées distinctes » (OL, p. 34).

Cette faculté naturelle concerne donc assurément et en première instance « ou bien la subdivision de la chaîne parlée en syllabes, ou bien la subdivision des significations en unités significatives » (OL, p. 34), mais elle s’étend aussi, de façon plus inclusive (et incisive) à une faculté sémiotique plus générale. Cette hypothèse nous semble confirmée par deux éléments. Le premier est que c’est justement dans le paragraphe 3 du chapitre intitulé Objet de la linguistique qu’on trouvela célèbre phrase sur la sémiologie comme « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale », phrase accompagnée de la péroraison concernant la sémiologie en tant que science autonome dont la linguistique ferait partie (OL, pp. 25-27). Le second est que, comme Tullio De Mauro l’a mis en lumière dans les Ecrits inédits de linguistique générale qui précédèrent le Cours,

- Note de bas de page 10 :

-

Tullio De Mauro, « Introduzione » a Ferdinand de Saussure, Scritti inediti di linguistica generale (trad. it. partielle des Ecrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002), Rome-Bari, Laterza, 2005, p. XVI.

« Saussure revient plusieurs fois sur l’importance fondamentale qui s’attache au fait de placer la linguistique dans un cadre sémiologique : la sémiologie comme matrice théorique de la linguistique est continuellement présente »10.

En ce sens, nous pourrions dire que dans la discussion sur la faculté du langage aussi, le Cours garde une trace implicitede cette nécessité de situer la question « dans un cadre sémiologique » plus général.

- Note de bas de page 11 :

-

Sur le repositionnement de Saussure dans le rôle de linguiste plutôt que d’épistémologue, cf. Tullio De Mauro, « Introduzione », op. cit. Sur une sémiotique qui repart des faits historiques concrets et de la dimension empirique, cf. Youri M. Lotman, « Tekst i poliglotizm kul’tury », in Izbrannye stat’I, tome I, Tallin, Aleksandra,1992, trad. esp., « El texto y el poliglotismo de la cultura », in D. Navarro (éd.), La semiosfera. Vol. I. Semiótica de la cultura y del texto, Madrid, Cátedra, 1996 ; Paolo Fabbri, Le tournant sémiotique, Paris, Lavoisier, 2008.

Mais, point encore plus fondamental – et nous en arrivons au troisième mouvement critique –, le raisonnement tout entier se conclut (ou plutôt, en réalité, démarre) par un renversement radical (qui, comme nous le verrons, mime celui relatif au rapport entre la nébuleuse de la pensée et la valeur linguistique) : malgré tous les discours sur la naturalité de la faculté de langage, en fait, c’est la langue – ce sont les langues historiques et plus généralement les systèmes concrets de signes capables d’articuler le monde – qui vient en premier11. Avec une conséquence de grande portée.

« Pour attribuer à la langue la première place dans l’étude du langage, on peut enfin faire valoir cet argument, que la faculté – naturelle ou non – d’articuler des paroles ne s’exerce qu’à l’aide de l’instrument créé et fourni par la collectivité ; il n’est donc pas chimérique de dire que c’est la langue qui fait l’unité du langage » (OL, p. 35).

Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage fondamental, mais pour aller droit au fait, il faut avant tout se demander ce qu’est vraiment cette faculté du langage (dite non sans ambiguïté naturelle) avant que la langue n’y apporte de l’unité. Et pour obtenir une réponse, il suffit de se reporter à ce qui peut être considéré comme le début – marqué par la question « Mais qu’est donc que la langue ? » – des deux très denses pages du chapitre du Cours sur L’objet de la linguistique, qui ont trait au binôme langue et langage et au thème de leur naturalité :

« Pris dans son but, le langage est multiforme et hétéroclite : à cheval sur plusieurs domaines, à la fois physique, physiologique et psychique, il appartient encore au domaine individuel et au domaine social ; il ne se laisse classer dans aucune catégorie des faits humains, parce qu’on ne sait comment dégager son unité » (OL, p. 31).

A bien lire ce passage, il nous semble que davantage que la référence de Saussure au langage comme « multiforme et hétéroclite », c’est la tension même de ce passage contradictoire, avec sa manière particulière, un peu confuse, de se développer comme en s’enroulant sur lui-même (le langage déborde sur plusieurs champs, appartient à divers domaines, noue l’individuel et le social, et en même temps paraît fuyant, sans unité, au point de ne se laisser classer dans aucune catégorie de faits humains), qui témoigne de ce qu’est le langage avant l’unité que lui confère la langue : c’est un espace dépourvu de règles et de régularité. Un espace dépourvu d’unité, c’est-à-dire de tout principe d’ordre. Rappelons-nous d’ailleurs qu’immédiatement après, et par contraste, la langue est définie comme « un principe de classification » (OL, p. 31). La « nature » de la faculté du langage, saisie si on peut dire « dans sa nature », c’est d’être en définitive d’un espace chaotique. Le « naturel » apparaît par conséquent ici, chez Saussure, comme un espace irrégulier et désordonné.

C’est seulement à partir du moment où la langue intervient que nous y trouvons un principe d’unité et d’ordre : voilà pourquoi la faculté de langage ne peut être qualifiée (par Saussure lui-même) autrement que comme « naturelle, ou pas ». De fait, après l’intervention unifiante et porteuse d’ordre de la langue, il est difficile de dire si ladite faculté peut en toute rigueur et cohérence être encore dite « naturelle », ou s’il ne vaudrait pas mieux au contraire laisser de côté le thème même de sa naturalité.

- Note de bas de page 12 :

-

Cf. A.J. Greimas, Du Sens, Paris, Seuil, 1970.

Chez Saussure, la naturalité du langage après l’intervention unifiante de la langue ressemble d’assez près, dans son ambivalence constitutive, à la naturalité de la « langue naturelle » et du « monde naturel » (naturels, paradoxalement, jusque dans leur caractère artificiel), tels que les pense Greimas comme on le verra plus bas12.

Mais surtout, la naturalité du langage avant l’intervention unifiante de la langue – et plus généralement l’articulation conceptuelle et discursive tout entière de cette partie du Cours – semble s’accorder profondément avec l’argumentation, centrale dans le chapitre La valeur linguistique (ci-après, VL), qui, partant de la métaphore, naturelle par excellence, de la nébuleuse de la pensée – où « rien n’est nécessairement délimité (…) rien n’est distinct » (OL, p. 251) –, en arrive finalement à l’apparition de la langue.

« Le rôle caractéristique de la langue vis-à-vis de la pensée n’est pas de créer un moyen phonique, matériel pour l’expression des idées, mais de servir d’intermédiaire entre la pensée et le son, dans des conditions telles que leur union aboutit, nécessairement, à des délimitations réciproques d’unités. La pensée, chaotique de sa nature, est forcée de se préciser en se décomposant » (VL, p. 252).

- Note de bas de page 13 :

-

T. De Mauro, « Introduzione », op. cit., p. 437.

Ici aussi, c’est la langue qui donne unité, articulation et régularité à ce qui, avant son intervention, en sa nature même, en était dépourvu. Et ce n’est pas par hasard, comme le rappelle De Mauro dans ses notes, que ce soit justement Hjelmslev qui « observe que la thèse de la nébulosité prélinguistique de la “pensée” est démontrable seulement après “l’apparition de la langue” »13. Ainsi se trouve réintroduit le paradoxe déjà relevé plus haut d’une chose qui ne nous apparaît comme présentant un certain degré d’unité et d’ordre qu’après l’action formatrice de la langue – d’une chose, en d’autres termes, dont nous sommes conduits à présupposer que l’avant fut chaotique. Or c’est cet avant qui renvoie à l’idée d’une naturalité, d’un état de nature dont la langue aurait émergé après s’y être (ou y avoir été) immergée.

2.4. Une nature sauvage, mais pas tout à fait

- Note de bas de page 14 :

-

A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme, Paris, Seuil, 1991.

Dans le livre de Greimas et Fontanille, Sémiotique des passions14 – dont nous analyserons l’Introduction (ci-après, I), le chapitre L’épistémologie des passions (EP) et les Conclusions (C) – la nature est évoquée de façon directe en étroite liaison avec l’idée d’une extra-sémioticité identifiée comme l’espace de « “lois de la nature”, immanentes au monde » (I, p. 12). Remarquons d’abord qu’ici comme ailleurs les simulacres de l’extra-sémiotique ne font jamais leur apparition au fil du discours que moyennant l’usage des guillemets. Nous n’avons donc pas les lois de la nature mais des « lois de la nature ». Si on cherche ensuite dans le texte une exemplification de ces « lois » – présentées comme « le signifié “scientifique” du monde naturel » (« scientifique » entre guillemets, I, p. 17) – on se trouve, dans un premier cas, devant les lois de l’attraction, et dans un autre, moins accidentel et plus central, devant les objets fractals : « en étudiant les objets et les mouvements “flous” du monde naturel, les mathématiciens (en particulier B. Mandelbrot) ont mis au point la théorie de la fractalisation, qui, entre autres, montre comment l’indifférencié réapparaît sous l’influence du hasard et de la récursivité » (EP, p. 30). Jusqu’à atteindre un point où la fractalisation produit des objets « insignifiants » (ibid.). L’image du monde naturel « scientifique », du monde de la nature saisi à travers ses hypothétiques lois, est donc celui d’un espace fluide et indifférencié, dans lequel tournoient des mouvements et des forces de type attractif.

Toutefois, et à plusieurs reprises, aussi bien dans l’introduction que dans les conclusions, les deux auteurs assimilent cet espace extrasémiotique et naturel à l’« être » (également entre guillemets), lui-même défini comme « supposé et inaccessible » (I, p. 11), ce qui sera confirmé en conclusion du volume :

« mais il reste, pour le regard sémiotique, un horizon infranchissable, celui qui sépare le “monde du sens” du “monde de l’être” » (C, p. 324).

Pour autant, cet « être » n’en réapparaît pas moins, soudain, au seuil ou à l’origine du monde du sens, en l’occurrence à travers certaines préconditions de la signification qui, comme chez Saussure, ne sont visibles qu’a posteriori. Mais peut-être vaudrait-il mieux dire à contre-jour, pour des raisons qu’on va bientôt comprendre.Ces préconditions, qui, on le sait, sont figurativisées par la tensivité et la phorie et tenues ensemble par la masse phorique, sont en effet définies comme un « en-deçà » du monde de la signification, et en même temps placées au niveau du « paraître de l’être » (I, p. 11). Un espace d’ombres doubles paraît ainsi se profiler : ombres de la signification, ombres de l’être. Un espace que nous pourrions définir, en cohérence avec l’expédient utilisé par Greimas et Fontanille dans leur texte, entre guillemets.

Le risque n’échappe pas aux auteurs, qui admettent en toute honnêteté :

« Ce discours hypothétique, qui saisirait en filigrane le « paraître de l’être », n’est évidemment pas propre à entraîner la certitude ; mais c’est, d’une certaine manière, le même type de discours que celui que tient l’épistémologie des sciences de la nature, lorsqu’elle parle par exemple de l’univers et de ses origines, du hasard et de la nécessité. C’est sans doute le propre de tout projet scientifique qui, en se donnant un minimum épistémologique – ici : l’impératif phénoménologique –, se créé du même coup un espace théorique « imaginaire » et même mythique, un peu à la manière de ces anges newtoniens, conducteurs de l’attraction universelle » (I, p. 16).

Mais ils ne renoncent pas pour autant à jouer dans cet espace aussi décisif qu’évanescent :

« Situer la passion dans un au-delà de l’émergence de la signification, antérieurement à toute articulation sémiotique, sous la forme d’un pur « sentir », serait comme saisir le degré zéro du vital, le « paraître » minimal de « l’être », et qui en constitue l’écran ontique » (EP, p. 22).

On ne devrait donc pas s’étonner que cet espace autant imaginaire que nécessaire, qui semble n’être ni celui de la signification ni celui de l’être mais qui répond pourtant à l’impératif phénoménologique et à la nécessité de saisir le moment où l’être semble effleurer le monde du sens, pullule de figures qui rappellent la « naturalité ».

La phorie, qui se pose à un stade plus profond et donc frôlant davantage l’être de la tensivité, est en effet évoquée à travers l’appel à la « chair vive », à la « proprioceptivité “sauvage” », à une corporéité qui se fait centre de la scène du monde, se l’approprie, et ne se rend dicible que grâce à un renvoi à l’enthousiasme de Diderot, qui « remonte tout chaud des entrailles pour s’étouffer dans la gorge » (I, p. 18). D’ailleurs, le terme de phorie, en lui-même, renvoyait déjà à l’ordre profond et incontrôlable des « humeurs », des tumultes intestins, viscéraux, pulsionnels.

La « nature » de Greimas et Fontanille est donc toute corporelle, modelée sur le corps, en cohérence avec l’impératif phénoménologique. En termes plus précis, on pourrait la définir comme une nature charnelle.C’est elle qui tient lieu de modèle de l’être en même temps que de la nature dans sa généralité ainsi qu’il apparaît non seulement au fil des références explicites déjà citées, mais aussi à travers diverses mises en parallèle et certains raisonnements figuratifs particuliers. Un parallèle inter-discursivement évident est celui que les auteurs suggèrent avec un des grands modèles des sciences de la vie : la soupe primitive, cette solution chimique qui, une fois traversée par des foudres produites par l’atmosphère terrestre primitive, aurait généré les premières molécules organiques. La vie du sens n’est pas très différente. Elle émerge de ce « chaos mou » qu’est la phorie (EP, p. 28) une fois celle-ci traversée et mise en tension par ce sentir qui, selon nos auteurs, « s’identifie avec le principe de la vie même » (EP, p. 22).

Encore plus intéressant, si nous portons attention à l’économie du texte, est le raisonnement figuratif qui met en relation cet objet sémiotique fondamental qu’est la masse thymique – « qui est en même temps tension et phorie » (EP, p. 25) – et les deux « lois de la nature » qui, comme nous l’avons déjà vu, sont explicitement citées dans l’épistémologie des passions : les objets fractals et les lois de l’attraction.

Il saute ainsi aux yeux que le texte établit sans difficulté le raisonnement figuratif suivant :

phorie: fractalisation :: tensivité: attraction

La phorie, chaos mou du sens, est aux objets fractals capables de créer de l’insignifiant (autrement dit un « chaos sémantique ») par le jeu de la récursivité et du hasard, exactement ce que sont les tensions qui parcourent et polarisent la masse thymique par rapport aux lois de l’attraction qui innervent et organisent le cosmos. Du reste, Greimas et Fontanille eux-mêmes font des lois de l’attraction qui régissent l’univers le pendant — le parallèle, sur le plan cosmologique — du couple attraction/répulsion qui fonde l’espace corporéo-phénoménologique (I, p. 17). Bien entendu, comme nous l’avons déjà dit, tout ce bouillonnement thymique n’est perceptible qu’à contrejour. C’est par exemple avec la fin du croire, avec la révocation de toute confiance dans « la valeur des valeurs » – comme dans La Chute de Camus – et la régression vers la phorie que nous voyons, ou peut-être tout simplement que nous « percevons » le retour « au chaos mou des tensions inarticulées » (EP, p. 28-29).

Mais tant qu’il y a de la vie (et du sens) il y a (aussi) de la tensivité (prête à se transformer en protensivité et finalement en ordre catégoriel) (EP, p. 25). La masse thymique, écrivent Greimas et Fontanille, n’est pas seulement phorie mais aussi, consubstantiellement, tension vers, continuel chatoiement de « valences » qui orientent, polarisent et finissent par ordonner la matière du sens. La nature du sens, dans son émergence, de l’être, dans son semblant, de l’univers, saisi à travers ses paradoxales lois chaotiques, est en somme celle d’un chaos innervé par une positivité qui le pousse à prendre forme. Par conséquent, si cette nature n’est certes pas un espace ordonné et régulier, elle n’est pas non plus un espace complètement amorphe, en lui-même totalement désordonné et dépourvu de tout « principe ». Aussi pouvons-nous le définir comme un espace non ordonné.

3. Premières conclusions

3.1. Un espace autre

Une fois ces différentes prises de position sémiotiques envisagées une à une, il faut tenter une comparaison plus générale. La première chose à noter est que dans les quatre cas, bien que de manière inégalement explicite, la nature se pose comme l’autre de l’espace sémiotique. Il sera intéressant de voir comment, au moment où ces divers discours sémiotiques se définissent par rapport à la nature, ils en viennent en même temps à définir des modes distincts de corrélation et de traduction entre l’espacede la nature et l’espace sémiotique, produisant du même coup différentes formes de frontière et de contact entre les deuxdomaines. Avant d’en rendre compte, il convient toutefois de suivre de nouveau, d’un niveau à l’autre, le parcours génératif du sens.

3.2. Modélisations et effets de sens

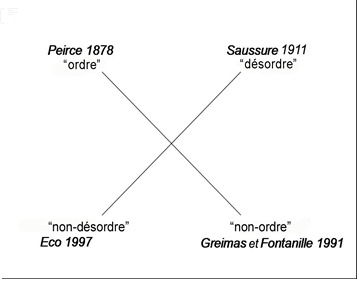

Nous avons vu comment la nature et le naturel sont situés, par chacune des différentes prises de position sémiotiques analysées, dans un espace qui est décrit à la fois comme tendantiellement en dehors de l’espace sémiotique et comme autre par rapport à lui. Mais la mise en forme d’un tel espace n’est pas du tout identique d’un auteur à l’autre. Nous l’avons vu, la nature apparaît de manière différente dans chacun des cas considérés. Pour éviter de juger de la valeur ontologique de ces différentes modélisations de la nature, nous parlerons de quatre effets de sens – quatre effets de nature – qui se distribuent élégamment le long d’un axe sémantique conduisant de l’ordre au désordre (mais on pourrait aussi bien parler d’ordre vs chaos ou de régularité vs irrégularité) et peuvent être articulés comme suit sur le carré sémiotique :

Si on voulait traduire cette tension catégorielle sous une forme continue, on pourrait la représenter de manière très simplifiée comme suit, sans oublier toutefois qu’ici les extrêmes ne sont tels que de manière « tendantielle», et que la zone centrale, tout en correspondant à un moment de « neutralisation » des différences, pourrait aussi être considérée comme un espace de « réversibilité » entre les deux pôles :

ordre (Peirce) – non-désordre (Eco) – / – non-ordre (Greimas et Fontanille) – désordre (Saussure)

Mais les différences ne s’arrêtent pas là — ce qui nous amène à envisager maintenant le niveau actantiel.

3.3. Positions actantielles

- Note de bas de page 15 :

-

Cf. A. J. Greimas et E. Landowski, op. cit., 1979, p. 12.

Essayons donc de considérer nos quatre prises de position sémiotiques comme des récits et d’esquisser les relations actantielles et les transformations narratives principales qui les structurent « en profondeur »15.

a) Peirce et la Nature

Dans le cas de Peirce, la Nature assume de toute évidence le rôle d’un Destinateur capable de « faire faire » quelque chose à un Destinataire qui, selon les cas, peut être la Pensée, la Perception, la Sémiose, ou l’Espèce humaine elle-même…

- Note de bas de page 16 :

-

Cf. Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Paris, Nathan, 2000.

La chose intéressante est que la recherche que la Nature met en mouvement devrait conduire le Destinataire, transformé en Sujet, à se conjoindre avec un Objet de valeur qui n’est autre que la Nature, ou plus exactement, que ses lois, enfin révélées. Ce qu’on observe toutefois au fil du parcours narratif, c’est que le Destinateur qui sanctionne l’action du Sujet n’est pas, du moins à première vue, la Nature elle-même mais plutôt l’expérience (scientifique) de la vérité des lois de la nature. Une telle Expérience cache du reste, comme par un enchâssement de Destinateurs16, l’Evolution et par suite, en dernière instance, la Nature même (sous la forme d’une de ses « lois naturelles » les plus puissantes).

- Note de bas de page 17 :

-

Cf. Ch. S. Peirce, Opere, M. A. Bonfantini, op. cit., p. 1021.

La conclusion de l’essai sur L’ordre de la Nature en bondissant, non sans contradictions comme nous l’avons dit, sur le « char triomphal de la vérité » quel qu’en soit le prix, semble d’ailleurs ouvrir une bifurcation où la force de la vérité scientifique va disputer à la force de l’évolution le rôle du Destinateur ultime du parcours ouvert par la Nature. Laissons en outre de côté le fait que la fin du texte, en incluant d’autres rapports polémiques – et donc d’autres narrations – pose la religion (à l’exception du bouddhisme) comme l’anti-Destinateur de la science (« il me semble que l’esprit de la science est hostile à toute religion », ON, p. 1067), pour tenter ensuite, dans les dernières lignes, une possible cohabitation entre ceux qui suivent le principe de la vérité scientifique et ceux qui croient dans les « principes fondamentaux de la Chrétienté » (ON, p. 1068). Cohabitation qui, soit dit incidemment, semble opérer une encatalyse (cohérente), à l’intérieur du texte sur L’Ordre de la Nature, de cet autre texte qui en constituait à vrai dire le « contexte », à savoir l’ensemble de relations de sens et de force que Peirce, avec sa pensée en quelque façon « agnostique », devait vivre au jour le jour dans le milieu puritain de la John Hopkins University où il travaillait (et qui, ce n’est pas un hasard, décida en 1884 de le renvoyer)17. En définitive, deux ensembles de relations viennent ici s’entrelacer, en sorte que la définition de l’autorité ultime en mesure de sanctionner le parcours de recherche se prête tant à des formes d’enchâssement hiérarchique (Science > Evolution) que de conflit (Science vs Religion) ou d’arrangement (Science et bouddhisme / « principes fondamentaux du Christianisme ») entre les différents Destinateurs.

- Note de bas de page 18 :

-

Cf. U. Eco, Lector in fabula, Milan, op.cit. p. 44.

Si la fin du récit s’avère incertaine, il nous semble toutefois que c’est toujours la Nature, en se présentant sous l’apparence du Réel, qui donne son essor à la recherche. En étendant le regard, on pourrait en somme dire que de même que le Réel fait pression sur les sens pour inciter à la recherche, et que l’Objet Dynamique « détermine la production du signe»18, c’est la Nature elle-même qui nous demande de la découvrir. En d’autres termes, s’il n’existait aucune réalité ordonnée, aucun ordre réel et naturel à découvrir, il n’y aurait aucun type de sémiose.

b) Saussure et la nébuleuse

Si nous regardons maintenant les prises de position de Saussure, ou du moins, plus prudemment, les positions exprimées dans les parties du Cours que nous avons considérées, nous constatons cette fois, en suivant les transformations narratives que le langage vient y assumer, que la nature y développe en première instance le rôle d’un Destinataire : dépourvue d’unité et d’ordre, elle manque en effet de but. C’est la langue même qui la manipule de façon à ce qu’elle devienne un Sujet capable de s’unir avec cet Objet de Valeur qu’est la faculté sémiotique, c’est-à-dire la capacité du langage à se faire source « naturelle » des langues (des systèmes de signes) que nous voyons historiquement et concrètement réalisés. Toutefois, comme nous l’avons noté, c’est toujours et seulement à partir de l’existence empirique de ces dernières, les langues, que le langage réussit à accomplir sa performance : c’est donc bien la langue qui joue le rôle de Destinateur en sanctionnant la capacité de la faculté naturelle du langage à effectuer le passage de la virtualité, c’est-à-dire de son état « hétéroclite et multiforme » initial, à la réalisation, à l’état final d’une faculté à même de s’exercer en tant que principe d’unité pouvant générer de multiples systèmes de signes.

Ce mécanisme de destination qui, à travers l’intervention de la langue, donne le départ à la transformation du chaos du langage en puissance naturelle formatrice est réaffirmé dans l’action que la langue assume vis-à-vis de la nébuleuse de la pensée : « La pensée, chaotique de par sa nature, est forcée [par la langue] de se préciser en se décomposant ». C’est à partir de là, de cette action de la langue sur la pensée chaotique, que nous pouvons, ensuite, naturellement penser.

En d’autres termes, chez Saussure la situation est renversée par rapport à Peirce. Pour lui, si la langue n’intervenait pas, nous ne saurions rien de la nature. Ni de la « nature » du langage et de la pensée, dont l’hypothétique qualité amorphe avant l’intervention de la langue, ne devient pensable qu’à partir de l’existence des langues elles-mêmes ; ni, par conséquent, de la nature en général, dont nous ne pouvons parler et que nous pouvons instituer comme telle que grâce à, et à partir de la langue en tant qu’elle-même capable d’instituer la pensée articulée.

Ce n’est donc pas un hasard si le « naturel » – vu à travers la lentille du langage – apparaît en première instance caractérisé par le manque de ce que la langue possède, c’est-à-dire d’un principe d’ordre clair. Pourtant, en même temps, l’ouverture même de l’espace de la pensée articulée rend évidemment possibles aussi d’autres modélisations de la nature, telles celles que nous trouvons développées à partir des autres positions sémiotiques, comme précisément celles de Peirce, Eco, Greimas, etc.

En définitive, ce serait donc, dans tous les cas, grâce à la langue et à partir de la langue que nous instituons et cherchons les modes d’être de la nature et du naturel.

c) Eco et l’être

Si nous nous tournons vers la position d’Umberto Eco dans le chapitre Sur l’être, il nous semble pouvoir affirmer que ce qui est mis en scène est un affrontement titanesque entre deux Sujets antagonistes qui se combattent dans la tentative de se conjoindre avec leurs Objets de Valeur respectifs : le Sujet être-nature, tendu vers la valeur « vérité », entre en collision avec l’Anti-Sujet, le dire, tendu au contraire par la recherche de la « liberté ». Le point, difficilement perceptible mais décisif, est que cette parabole de la vérité de l’être contre la soif de liberté du direest dite, est faite à travers le dire même — comme Eco lui-même l’admet indirectement : « L’être ne nous dit jamais “non”, si ce n’est par notre métaphore » (SE, p. 42). C’est pour cette raison, nous semble t-il, que les rôles de Sujet et d’Anti-Sujet – entendus comme points de vue sur la valeur – ne sont pas facilement attribuables et que l’être même, dans sa lutte, se « contente » non pas de vaincre le dire mais simplement de le « délimiter », de lui imposer des liens. Le fait que le sens de ces liens, de ces résistances fasse son apparition « pour le bien même du dire » et de celui qui l’utilise, porte à émettre l’hypothèse que l’être-nature à la fin du parcours narratif peut assumer le rôle actantiel de l’Adjuvant du dire.

A l’arrière-plan de tout cela se détachent des Destinateurs très particuliers. L’être-nature porte sur ses épaules une sorte de panthéon qui regroupe aussi bien la Loi que Dieu, unis par leur dépendance à un Destinateur encore plus abstrait, la « pure Négativité » dont ils sont seulement des Destinateurs délégués. Il est vraiment intrigant et vertigineux d’essayer de penser comment une « pure Negativité », qui dit seulement « Non », peut être en même temps un Destinateur tenu à « faire faire » quelque chose, bien que ce « faire faire » vise à « ne pas faire faire » (et donc à « faire faire le non faire faire »).

- Note de bas de page 19 :

-

Umberto Eco, Trattato di semiotica generale,Milan, Bompiani, 1975 ; trad. partielle, La production des signes, Paris, PUF, 1992.

D’un autre côté, le dire semble avoir à sa charge le Langage et, par extension, la Sémiotique (entendue non pas comme discipline mais comme faculté ou, pour éviter de possibles ambiguïtés, comme puissance d’expression). Cependant, comme Eco nous l’a appris dès le Traité de sémiotique générale19, cette puissance sémiotique se fonde, se découvre et se dévoile dans toute sa portée à travers le « mensonge » (qu’on se rappelle la définition des Poètes, « menteurs par vocation », SE, p. 42). Le Destinateur du dire, le Destinateur tentateur qui le pousse à l’abolition de toute limite et de toute résistance, serait donc non pas tant ou non pas simplement le Langage ou la Sémiotique mais le Mensonge (la possibilité de mentir) qui fonde, de manière souvent inaperçue, la possibilité même du dire, de l’expression.

Néanmoins, encore plus profondément, pour mouvoir les fils du tout, il y aurait le « manque de mesure de notre désir », la tentation de la « liberté absolue » (SE, p. 42), qui expose, comme dit Eco en note, au « risque du mal (...) toute affirmation de liberté » (SE, p. 391).

Il y a donc une question éthique et morale qui clôt la narration et qui semble demander (ou pousser à) l’écoute de l’être. Une écoute qui peut être comprise au sens fort comme respect des « limites naturelles » qui seraient données, comme cela émerge par exemple dans le passage sur la biotechnologie. Ou bien au sens faible, comme auto-éducation au sens de la limite. C’est dans ce deuxième cas que l’être-nature, plutôt que d’occuper le rôle d’antagoniste du dire, apparaît comme son allié, partie essentielle d’un sens de responsabilité (discursivement implicite) qui devrait fonder aussi bien la recherche de la vérité que l’utilisation de la liberté.

d) Greimas, Fontanille et la chair

Pour ce qui concerne enfin Greimas et Fontanille nous nous apercevons qu’ici aussi, au centre de la scène, dans Sémiotique des passions, semble se dérouler un conflit entre deux Sujets que nous pourrions désigner, cette fois, comme la chair et la rationalité.

La chair en effet, douée d’une compétence complexe – savoir et pouvoir « sentir » –, se pose comme facteur de crise de la rationalité qui fonde aussi bien l’agir « cognitif » de l’homme que le projet d’une sémiotique « à vocation scientifique », rigoureuse, métalinguistiquement fondée et jusqu’à ce moment-là concentrée sur la logique sémiotique de l’action (I, p. 8).

Le Sujet-chair, dans la tentative de se conjoindre à son Objet de Valeur, un « sentir sauvage » et « libératoire », va donc s’affronter à une rationalité qui, en quelque façon, le met en cage (le réduit à un simple corps propre qui perçoit et fait exister le pur sentir seulement comme attente ou nostalgie) et par rapport auquel il peut se présenter seulement à travers les figures de la fracture, de la transe, de l’effondrement, etc. En même temps, le Sujet-rationalité, surtout dans la personnification concrète qu’en donne le sémioticien en tant que « sujet opérateur » qui recherche l’exhaustivité, la complétude, la rigueur formelle de la théorie en tant que ses Objets de Valeur, finit fatalement par entrer en collision avec un sentir qui par définition « déborde » toute définition.

Ce qui nous semble à noter est le fait qu’ici aussi, de façon comparable à ce qui avait été vu dans la prise de position Sur l’être d’Eco, un des Sujets, la rationalité, en vient à modifier sa position au long du parcours narratif. Si nous pouvons nous exprimer ainsi, le Sujet-rationalité se rend compte qu’il doit transiger avec le Sujet-chair, son anti-Sujet initial, ou même qu’il doit le faire devenir son allié, pour autant que cela soit possible. La chair, le sentir sauvage, doit être « domestiqué » (en le « traduisant » à l’intérieur du discours de la rationalité sémiotique) moyennant la production de nouveaux concepts (la tensivité et la phorie), de nouveaux espaces (comme cette zone frontalière particulière où se rencontrent l’« en-deçà » de la signification et le « paraître de l’être »), de nouveaux temps (oscillants, aspectualisés), etc.

A y regarder de près, tout cela conduit à un résultat encore plus radical. Ce travail d’incorporation du sentir dans la rationalité de la théorie ne conduit pas simplement à la sensibilisation de la théorie. Il présuppose en effet la transformation de l’apparent anti-Sujet en un Objet de Valeur. La conjonction avec la chair devient le vrai but de la rationalité (sémiotique).

- Note de bas de page 20 :

-

Sur le dédoublement dans les discours scientifiques, voir A.J. Greimas et E. Landowski, op. cit., p. 4.

Il nous semble possible d’interpréter cette transformation comme un dédoublement du schéma narratif, qui n’est d’ailleurs pas étranger à la réflexivité explicite de cette prise de position sémiotique20. En effet, d’une part l’être-nature, en tant que Destinateur qui met en mouvement la recherche du « pur sentir » de la part de la chair, lance son défi à la rationalité sémiotique, en la mettant en crise et la contraignant à se mettre à l’épreuve en se confrontant avec l’aspect impératif, émergent, sensible de l’être-nature ; d’autre part, et en même temps, c’est la rationalité sémiotique elle-même qui, se posant à soi-même l’impératif phénoménologique, fonde la chair, le sentir et le sensible, comme ce qui manque profondément à la rationalité de la théorie et donc comme ce à quoi il faut se conjoindre.

Ce qui en ressort est que dans la structure polémique de ce discours, ce qui est principalement en jeu est la lutte de la sémiotique contre soi-même. Une sémiotique qui utilise les propriétés émergentes de la nature pour remettre en cause sa « nature », pour changer sa propre nature.

L’être-nature en tant que tel, au contraire, n’offre pas en soi un ordre. Il fournit seulement, à travers la chair en tant que frontière imaginaire, des propriétés émergentes de l’être et du sens, un principe (une « amorce ») d’existence qui se concrétise en une puissance vivifiante et par moments libératrice. En d’autres termes, l’être-nature donne à la sémiotique la possibilité de refonder la rationalité sémiotique ; il donne au projet sémiotique génératif la possibilité de « confirmer » sa scientificité, sa capacité à surmonter la crise de l’exposition à l’impensé qui se fait sensible, ou au sensible en tant qu’impensé, à travers la reconfiguration de son architecture conceptuelle. Un re-penser intime, viscéral, qui aspire à comprendre la sensibilité même, la chair même, à l’intérieur de l’architecture générale de la théorie. Opération complexe, par moments déstabilisante, qui essaie de se présenter comme le signe, ou plutôt comme le récit d’une vitalité (scientifique) s’accomplissant.

3.4. Figurativité et thèmes

Comme il est facile d’en avoir l’intuition, la nature des différentes prises de position analysées ne diverge pas seulement par sa mise en forme, ses effets de sens et la position actantielle qu’elle en vient à prendre d’un cas à l’autre. La différence la plus évidente est dans sa manière dont les enchaînements de signes qui forment la surface discursive se présentent à notre perception, à travers les chaînes figuratives.

- Note de bas de page 21 :

-

Cf. Jacques Geninasca, La parole littéraire, Paris, PUF, 1997.

C’est très exactement cette différence signique immédiate qui, en invitant à une saisie molaire qui se fonde sur la relation référentielle avec des objets reconnaissables du monde du sens commun21, peut faire dire au naïf que la « nature » dont nous parlent ces diverses prises de position « n’est pas la même » et amène le sceptique à penser que, pour cette raison, il n’y a aucune possibilité de comparer les différents discours pris en considération.

En réalité, la comparaison est possible précisément parce que la nature apparaît dans tous les cas comme l’autre de l’espace sémiotique. C’est à partir de cette position structurelle commune que nous pouvons revenir à la surface des textes et analyser comment les différents discours, en mobilisant des signes-objets qui se traduisent et s’enchaînent, vont interdéfinir ce qu’est « la nature » ou ce qui est regardé comme « naturel ».

Résumons rapidement. Comme nous l’avons vu, chez Peirce la Nature se traduit comme « univers », « totalité des choses », « monde ». Et en élargissant le regard à l’essai sur la Fixation de la croyance, la notion renvoie au « Réel » et à la « réalité ». Chez Saussure au contraire, la nature et le naturel se définissent en relation réciproque avec le langage en tant qu’« hétéroclite et multiforme » et à la pensée comme « chaotique », « dépourvue de distinctions » et « nébuleuse ». Chez Eco par contre, la nature s’articule de manière claire à « l’être ». De même chez Greimas et Fontanille, qui toutefois ajoutent un renvoi essentiel au corps et au sensible, et, de manière figurativement encore plus dense, à la « chair ».

- Note de bas de page 22 :

-

Cf. Umberto Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Turin, Einaudi, 1984 ; tr. fr. Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, 1988.

- Note de bas de page 23 :

-

Cf. Franciscu Sedda, « Imperfette traduzioni », Introduzione a J. M. Lotman, Tesi per una semiotica delle culture, Rome, Meltemi, 2006, pp. 7-68 ; id., Imperfette traduzioni. Semiopolitiche della cultura, Rome, Nuova Cultura, 2012.

Il s’agit évidemment, dans tous les cas, de traductions imparfaites qui, alors qu’elles cherchent une plus grande interdéfinition et une explication plus profonde dans le renvoi d’un signe à un autre22, créent aussi des espaces d’inévitable indétermination et d’ambiguïté23. Comme nous le savons, la figurativité n’est pas innocente, et expliquer la référence à la nature en renvoyant dans un cas à l’univers et au cosmos, dans l’autre à la chair et au sensible, cela aide certes à bloquer la sémiose par un jeu d’encerclement, mais en contrepartie cela mine de l’intérieur la cohérence même des définitions en les ouvrant à des instabilités sémantiques et à des parcours de sens imprévisibles. Et cela se produit justement dans la mesure où l’introduction de termes comme « univers » ou « chair », qui d’un côté clarifie, approfondit ou « concrétise » l’idée de nature selon les diverses prises de position, entraîne d’un autre côté des glissements ou des sauts discursifs qui ouvrent sur de nouveaux raisonnements figuratifs potentiels.

C’est seulement dans la mesure où l’interdéfinition réussit à créer une référence figurative et un plan isotopique suffisamment cohérent et dominant que la pluri-isotopicité, qui est inévitablement et simultanément activée s’en trouve pour ainsi dire neutralisée, placée en arrière-plan, ou rendue productive. En tout cas, l’issue positive de ces traductions ressemble non pas tant à une fermeture rigide du sens qu’à un équilibre instable, comme celui de quelqu’un qui se tiendrait debout sur une seule jambe.

C’est pour cela que ce que nous pouvons repérer sur le plan figuratif, ce sont tout au plus des figures dominantes qui en générant une aura de contexte – pour reprendre une expression heureuse de Lotman – imprègnent en profondeur le discours tout entier, en orientent et en organisent la structure et la lecture. L’univers de Peirce, la nébuleuse de Saussure, l’être chez Eco et la chair chez Greimas et Fontanille, voilà ce qui nous semble constituer les éléments figuratifs qui, dans chacun de ces univers discursifs, définissent le plus fortement l’idée de nature. Pourtant, une fois définies ces dominantes, justement parce que leur présence n’est ni exclusive ni excluante, il faut tout de suite préciser qu’il s’agit de la « nature » définie comme « x » (univers, nébuleuse, être, chair) en tant qu’opposée à ... et que traduisible (à son tour) comme...

Le même raisonnement devrait être fait pour les isotopies, dont on ne peut faire autre chose qu’essayer de repérer celles qui sont dominantes ou les plus pertinentes du point de vue de la «nature» dans les discours respectifs. Ainsi, nous pouvons dire que chez Peirce la nature raconte l’histoire d’un irrésistible progrès, d’une triomphale avancée de la connaissance et de la sémiose, alorsque chez Eco elle « nous parle » au contraire dans d’une nécessaire encadrement, d’une responsable limitation des potentialités du dire et de la sémiose même. D’une autre manière, chez Saussure, la nature évoque le sens d’une immersion : c’est une masse amorphe dans laquelle nous sommes immergés, dans laquelle nous devons nous immerger pour lui donner et en obtenir une forme. Chez Greimas et Fontanille, la nature est au contraire partie prenante d’un mouvement d’émergence : les formes émergent du chaos tendu du vivant, l’ordre émerge à partir d’une étincelle de sens qui s’allume à l’intérieur d’un ventre mou et mobile, non ordonné.

3.5. Traductions

Nos discours, avec leur pluri-isotopicité, produisent une série de niveaux corrélés dans un rapport de traduction réciproque. Si les enchaînements de signes dont nous avons rapidement rendu compte semblent décrire le mouvement d’une traduction intérieure — comme si on se déplaçait sur un plan unique et à l’intérieur d’un langage unique —, les textes analysés mettent aussi et principalement en jeu, de bien des façons, le problème d’une traduction extérieure, interlinguistique ou interdiscursive. Et celle-ci se situe sur le plan le plus élevé du fait même qu’elle concerne le thème fondateur du rapport entre l’espace sémiotique, généralement associé à la « langue », à la « sémiose », au « dire », à la « culture », et l’espace extrasémiotique, associé à la « nature ».

Est-il possible de décrire les formes de l’articulation entre ces deux espaces ? Et que peuvent-elles nous dire de l’inscription et de la construction des effets de subjectivité / objectivité impliquées par la mise en discours des différentes formes de traduction / corrélation ?

a) Peirce et la reproduction

Dans le cas des prises de position de Peirce que nous avons analysées il nous semble que le mécanisme d’articulation est de l’ordre de la reproduction : la nature, avec ses régularités, est reproduite à l’intérieur et à travers le langage. L’expérience de la nature demande à être reproduite (pour des nécessités de type évolutionniste et en raison d’une irrésistible poussée de la force de vérité) dans et à travers l’expérience du langage. Un tel travail de traduction, qui frise la paraphrase, se fonde sur un style objectivant, tout comme celui de la rhétorique de la science la plus classique, et sur un mécanisme objectif, puisque c’est la nature qui, de fait, se reproduit à travers les expériences et les inductions du sujet connaissant. Ce n’est pas un hasard si Peirce est poussé par la force de son discours à dire que la nature, avec sa charge de vérité, serait même prête à se passer littéralement du sujet qui se charge d’en traduire les régularités dans la langue de la culture :

« aucune prudence humaine ne pourra arrêter longtemps le char triomphal de la vérité : non, pas même si la découverte était telle qu’elle dût conduire au suicide tous les individus de notre race ! » (ON, p. 1068).

b) Eco et l’indication

Dans le cas d’Eco, il nous semble pouvoir parler d’une relation d’indication. La nature doit être assistée dans ses lignes de propension, moyennant le respect des indications portées par ses lignes de résistance.

- Note de bas de page 24 :

-

Ce qui n’est pas un hasard mais un des traits fondamentaux de la théorie de la traduction développée par Umberto Eco (cf. Dire quasi la stessa cosa, Milan, Bompiani, 2003 ; trad. fr., Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Paris, Grasset, 2007).

La nature toutefois n’indique rien sur le mode positif mais tout en négatif. Elle n’indique pas à la façon du doigt pointé qui montre la voie mais plutôt comme le doigt levé et oscillant qui dit « Non, cela ne se fait pas ». Envisagée du point de vue de la nature,la culture, plutôt que de produire des signes indiciels, doit garder la trace des indications données par la nature. Mais ceci revient à un sujet apparemment faible, et malgré cela appelé à une tâche pragmatiquement et éthiquement exigeante. Le sujet traducteur est tenu à la fidélité24, aux indications exprimées par les limites du texte naturel, mais n’en est pas dépendant. Les indications peuvent aussi ne pas être respectées, elles peuvent même ne pas être comprises ou être volontairement mal comprises. En cas de traduction réussie, l’espace sémiotique se configurerait, nous semble t-il, comme le positif du négatif, comme le développement correct d’une pellicule déjà impressionnée par la lumière, pas tout à fait lisible mais certainement pas non plus privée de formes. Saturée d’indications.

c) Saussure et l’articulation

Dans le cas de Saussure, au contraire, nous nous trouvons devant un rapport d’articulation proprement dite. Cela non seulement parce que l’espace de la langue se trouve chargé du rôle d’articuler, donc de séparer et en même temps de relier de façon systématique l’espace désordonné du langage et celui, chaotique, des sons et de la pensée. L’articulation agit aussi dans un autre sens, tout aussi fort, au point qu’on pourrait parler d’une véritable « inter-capture ». Qu’on pense à la manière dont la langue, en s’immergeant dans l’espace désordonné du langage pour lui donner un principe d’unité, se trouve liée à lui, jusqu’à se penser comme le produit de cette faculté « naturelle » qu’elle a elle-même contribué à produire : la langue, pourrions-nous dire de façon figurée, en « mettant les mains à la pâte », y laisse des traces en même temps qu’elle s’en nourrit. Ou bien, pensons aussi à la manière dont la langue, en se faisant « intermédiaire entre pensée et son », non seulement les porte à s’articuler mais devient en même temps le lieu d’une articulation réciproque, plurielle et constitutive.

Si ensuite nous analysons le point de vue sur la traduction en tant qu’articulation à l’intérieur du Cours, nous nous rendons compte qu’il se donne comme une forme particulière d’objectivité. La langue, en tant que produit d’un intense travail social dépourvu de but, en tant que création de la masse anonyme des sujets parlants et de la force d’inertie des traditions, plutôt qu’elle ne renvoie à un sujet traducteur, comme il peut sembler à première vue, donne en réalité à voir ce travail d’articulation comme une forme d’objectivation sociale.

d) Greimas, Fontanille et la reprise simulacrale

Finalement, c’est dans l’ordre de la simulation que le texte de Greimas et Fontanille semble établir la relation entre dominante sémiotique et dominante naturelle — ou mieux, dans l’ordre d’une reprise simulacrale, c’est-à-dire d’une activité de production de simulacres qui est exactement celle mise en scène par le « sujet de l’activité de construction théorique » (I, p. 9) qui traduit la nature à l’intérieur de son espace à travers la production des simulacres du monde naturel « scientifique » ou du monde naturel « phénoménologique ». La réflexivité manifeste de l’opération a deux conséquences intéressantes pour notre propos. La première est qu’elle agit selon les modalités de la reprise, c’est-à-dire à la fois comme une nouvelle saisie du sens et comme production d’un nouvel imaginaire théorique peuplé d’images conceptuelles modelées par l’hypothèse faite relativement à ce qu’est (ou n’est pas) le monde de la nature. La seconde, en relation étroite avec la précédente, est l’aménagement d’une zone frontière entre l’espace de l’être-nature et celui de la sémiotique, zone où viennent se projeter les « ombres » des deux domaines respectifs : aussi bien les préconditions de la signification que l’écran ontique, le « paraître de l’être ».

Alors que selon les prises de position sémiotiques précédentes la frontière tendait à se faire simple seuil plus ou moins poreux, plus ou moins transformateur, ici apparaît un espace de transition avec toute sa densité. Et à travers sa constitution se trouve mise en scène la présence d’un sujet (scientifiquement) fort, qui opère réflexivement la traduction-corrélation entre les deux domaines.

4. Conclusions : ouvertures sur l’internaturalité

- Note de bas de page 25 :

-

Algirdas J. Greimas et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.

Arrivé en ce point, il nous semble possible de mieux comprendre comment, en développant différents modes de complexification ou de pluralisation interne de l’idée de nature, les prises de position sémiotiques que nous venons de passer en revue ont débouché sur la production de modèles sémiotiques foncièrement différents. Revenons pour cela tout d’abord à la définition de « monde naturel » donnée par Greimas et Courtés dans leur dictionnairede 197925 :

« Nous entendons par monde naturel le paraître selon lequel l’univers se présente à l’homme comme un ensemble de qualités sensibles, doté d’une certaine organisation qui le fait parfois désigner comme « le monde du sens commun ». Par rapport à la structure « profonde » de l’univers, qui est d’ordre physique, chimique, biologique, etc., le monde naturel correspond, pour ainsi dire, à sa structure « de surface » ; c’est, d’autre part, une structure « discursive », car il se présente dans le cadre de la relation sujet/objet, il est « l’énoncé » construit par le sujet humain et déchiffrable par lui » (p. 233).

- Note de bas de page 26 :

-

Cf. Paul Ricœur, Temps et récit (3 vols), Paris, Seuil, 1983-1985 ; Isabelle Stengers, Cosmopolitiques, Paris, La Découverte, 1997.

- Note de bas de page 27 :

-

Cf. Louis Hjelmslev,Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 2000.

Partant du plus « profond » de l’univers et de la nature, ce passage semble, à première vue, se diriger vers le monde naturel (qui en constituerait la surface « visible ») et, en même temps, vers l’homme et la culture. Mais à y regarder de plus près, le mouvement va en sens inverse : c’est à l’homme que revient le pouvoir de construire discursivement le monde ; c’est la production d’énoncés qui pose le monde naturel comme son référent en le constituant du même coup, et cela par sa seule convocation dans le discours. La « naturalité » se joue donc sur la mince arête passant entre quelque chose de posé et quelque chose de donné justement en tant que posé26. C’est donc cette attribution de naturalité qui, se déposant sur le monde, le transforme en monde du sens commun, en un monde sensible déjà chargé de sens. Et c’est pour cela que – comme le disent Greimas et Courtés dans la suite de leur définition – le monde naturel est le lieu d’une nature « fortement culturalisée » (p. 233). Cette nature que nous avons produit nous-mêmes mais dont nous avons pour ainsi dire oublié la culturalité finit donc par nous apparaître non pas comme l’objet de nos énoncés constructeurs mais comme un sujet duquel le sens émane et demande à être dit. En tout cas, le monde naturel ne cesse de vivre de cette dualité : produit et producteur de sens. Un peu comme le mening de Hjelmslev, en même temps matière et sens27.

C’est néanmoins « en-dessous » de ce monde naturel que trouverait place la structure « profonde » de l’univers, quant à elle « d’ordre physique, chimique, biologique, etc. ». Il est facile de constater que cette profondeur est posée discursivement comme un ailleurs par rapport à l’espace sémiotique dans son ensemble, mais aussi comme référent du monde naturel, de la même manière que le monde naturel constituait précédemment le référent des énoncés qui, en le convoquant, le constituaient. Dans ce modèle stratifié, l’effet de profondeur construit par le discours fait que la couche la plus profonde joue le rôle de référent par rapport à celle immédiatement supérieure. Mais si nous lisons la définition de monde naturel à partir de la fin, c’est-à-dire du fait que ce sont les énoncés qui constituent le monde naturel, alors nous pouvons dire que la couche supérieure joue le rôle de plan de l’expression dont celui qui lui est inférieur serait le plan du contenu : l’énoncé-objet est l’expression qui a pour contenu le monde naturel, tandis que le monde naturel dans son apparaître a pour contenu l’univers profond.

- Note de bas de page 28 :

-

Cf. J. Geninasca, op. cit. ; F. Sedda, « Intersezione di linguaggi, esplosione di mondi. Una rima fondativa fra l’ultimo Lotman e il primo Greimas », in T. Migliore (éd.), Incidenti e esplosioni. A. J. Greimas e J. M. Lotman. Per una semiotica delle culture, Rome, Aracne, 2010, pp. 191-218 ; id, « Imperfette traduzioni », art. cit.

La chose intéressante, et selon nous non accidentelle, est que l’énoncé qui met en place cette architecture complexe et stratifiée – à savoir la définition de « Monde naturel » donnée par le Dictionnaire de Greimas et Courtés –, au moment où il en vient à définir la dimension profonde de l’univers, il la décrit à son tour comme stratifiée (« physique, chimique, biologique »). Et pour la stratifier, l’énoncé en question suit un principe discursif cardinal, celui consistant à repérer une série d’isotopies thématiques (« physique », « chimique », « biologique ») qui interviennent comme autant de véritables champs de réalité28. La nature – son image et sa définition – se révèle donc profondément débitrice d’une bien plus particulière, et puissante, naturalité sémiotique, de ses principes de cohérences les plus intimes et de ses modèles les plus explicites : de la stratification du parcours génératif, et plus généralement du principe de la stratification du langage. Ce puissant modèle se trouve donc, à sa façon, reproduit dans l’entière définition du monde sémiotique et naturel et aussi dans la définition de la nature « plus profonde » décrite par ledit énoncé.

- Note de bas de page 29 :

-

Cf. A.J. Greimas, « Un accident dans les sciences dites humaines. Analyse d’un texte de Georges Dumézil », in Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales, op. cit.

Il y a toutefois quelque chose de plus, peut-être d’involontaire – un autre « accident dans les sciences dites humaines » ?29 –, en tout cas, de notre point de vue, quelque chose de décisif à relever. La structure profonde de l’univers est en effet « d’ordre physique, chimique, biologique, etc. » : dans cet et cœtera de l’univers se loge selon nous toute l’ouverture sur l’indéterminé, un impensé, un non encore traduit qui redonne à la nature-univers le rôle d’un « en-dehors » radical et nécessaire, fondamental dans son altérité pour la constitution même de l’espace sémiotique. Cet et cœtera est un véritable principe d’indétermination du monde sémiotique. Ilmet en effet en discours, il dit de la seule manière possible, ce qui excède et échappe à la possibilité d’être dit une fois pour toutes. Il laisse ouvert l’espace à tout ce qui doit être encore découvert, mis en forme, nommé.

- Note de bas de page 30 :

-

« Kul’tura kak sub’ekt i sama-sebe ob’ekt », dans Izbrannye stat’I, tome III, Tallin, Aleksandra, daté par Lotman « 1989 » ; trad. esp., 1998, « La cultura como sujeto y objeto para sí misma », in D. Navarro (éd.), La semiosfera. Vol. II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio, Madrid, Cátedra, 1993.

Tandis que ce jeu complexe entre la sémiose et les « natures » se trouve modélisé, chez Greimas, le long de l’axe qui du superficiel mène au profond (et vice versa), il se joue, chez Lotman – dans l’article daté « 1989 » et intitulé « La culture comme sujet et objet pour soi-même »30 –, entre le dedans et le dehors, dans leurs multiples rencontres et enchâssements :

Il est juste de considérer que, du point de vue sémiotique, au moment même où il se présente, le monde situé à l’extérieur est déjà nommé, c’est-à-dire qu’il est déjà sémiotisé, ne serait-ce que superficiellement. La sémiosphère, en pratique, ne rencontre pas le monde extra-sémiotique. Très souvent, dans le monde situé à l’extérieur, s’interpolent les idées sur la « naturalité » et la pré- ou extra-semioticité, élaborées dans les viscères d’une culture donnée comme son anti-structure idéale. (…) Néanmoins, l’authentique monde extérieur est un participant actif de l’échange sémiotique (p. 150, notre traduction).

En essayant de démêler l’enchevêtrement de spatialités impliquées dans ce passage, nous nous rendons compte qu’il n’existe pas un seul « dehors ». Le dehors et le dedans représentent les termes d’une relation structurelle qui se reproduit plusieurs fois et à plusieurs niveaux et qui, justement pour cette raison, génère de multiples espaces de frontière – qui à leur tour constitueront autant de nouveaux espaces « internes » ou « externes », selon le point de vue sur la relation inscrit dans le discours.