Quel décor pour quel récit dans la bande dessinée contemporaine ?

Jan Baetens

Institut d’Etudes Culturelles, KU Leuven

Le présent article s’interroge sur la manière – plus ou moins ouverte ou contraignante – dont les particularités formelles et institutionnelles d’un média déterminent la nature aussi bien que la forme des représentations, en l’occurrence paysagères, de ce même média. Prenant l’exemple de la bande dessinée, on s’efforce dans un premier temps de poser quelques jalons d’une analyse de la ‘spécificité ‘ de ce média et d’examiner l’impact de cette spécificité sur les contenus suscités (ou permis) par ce média. Dans un second temps, on analyse une bande dessinée contemporaine, Vie et mort du héros triomphante de Frédéric Coché (2005), qui a la singularité de repenser un média (la tradition de l’eau forte et son iconographie traditionnelle) à l’intérieur d’un nouveau média (la bande dessinée muette, sans paroles). L’analyse du thème paysager révèle l’impact direct des médias mis en jeu sur le type de représentation sélectionné.

Index

Mots-clés : bande dessinée contemporaine, décor, média, paysage, récit

Auteurs cités : Mikhail BAKHTINE, Frederic Coché, Henry Van Lier, Lev MANOVICH, Philippe Marion, Benoit Peteers

J’aimerais dans les pages qui suivent relire le paysage en bande dessinée en défendant deux thèses sémiotiques très générales, puis proposer une illustration à l’aide d’un exemple très contemporain. Première thèse : la notion de spécificité médiatique mérite d’être prise au sérieux, même s’il importe d’éviter toute conception ‘essentialisante’ de cette spécificité. Seconde thèse : un média est producteur, c’est-à-dire que les structures spécifiques d’un média ne font pas que représenter un paysage (au sens très général de décor de l’action), elles le construisent, chaque média générant un type de paysage bien singulier, déterminé par les contraintes, les possibilités et les sollicitations de ses structures spécifiques. L’illustration de ces thèses, qui occupera la seconde partie de cet article, tentera non seulement de vérifier certaines de ces hypothèses, mais aussi de montrer à quel point il convient toujours de les explorer de manière non mécanique. En effet, l’exemple retenu (une œuvre de Frédéric Coché) s’avérera refléter aussi bien la spécificité du média bédéistique que sa complexification sous l’influence d’un autre média (la gravure sur cuivre).

« Je sais bien mais quand même… » : pour une approche spécifique du paysage en bande dessinée

Le présent article aborde le paysage en bande dessinée à la notion très ancienne, très problématique, très contestée, mais malgré tout extrêmement utile et stimulante de la spécificité médiatique. Je pars donc de l’idée que le paysage n’existe qu’à travers des médias et que ceux-ci ne se contentent pas de faire voir ce paysage ou de le transmettre, mais qu’ils vont jusqu’à le façonner, tant du point de vue de la forme que de celui du contenu : chaque média construit un certain type de paysage, dont il régit aussi la perception.

Toutefois, cette spécificité médiatique ne doit pas être comprise de manière ontologique ou essentialiste. Aujourd’hui la croyance que chaque média possède une essence éternelle ou transhistorique, dont ses occurrences concrètes auraient pour tâche de se rapprocher autant que possible, n’est plus guère partagée. Par contre, il existe toujours, à côté de l’intérêt très vif des artistes pour la spécificité de leur pratique, un courant théorique qui persiste à poser des questions sur les enjeux de la spécificité à une époque qui en pose plutôt d’autres.

Ce courant théorique (voir par exemple Manovich 2000 ou Van Lier 2005) n’est nullement uni (il n’existe pas de ‘parti de la spécificité’), quand bien même il est possible de reconnaître quelques thèmes communs, tels par exemple l’importance donnée, d’une part, à la dimension thématique de la spécificité (chose plutôt nouvelle, les théories classiques de la spécificité ayant tendance à réduire le débat à des considérations purement formelles) et, d’autre part, à son ancrage historique (de nos jours la spécificité est vue comme un dispositif ou un régime qui se transforme dans le temps, c’est-à-dire qui se découvre et se métamorphose sans arrêt dans des conditions elles-mêmes sans cesse variables).

S’agissant de la bande dessinée, la notion de spécificité a été rejetée d’autant plus violemment que le média est double, mixte, voire hybride : pour beaucoup de critiques, une bande dessinée est faite de mots et d’images (même les bandes dessinées muettes ont un appareil périgraphique et s’appuient souvent sur un infratexte verbal). En ce sens, le média serait une illustration presque classique de l’hybridisation des médias à l’ère digitale. Mais cette conclusion est pour le moins rapide : elle suppose en effet, naïvement je pense, que la combinaison de deux médias interdit de fait une réflexion en termes de spécificité, alors que rien ne devrait nous interdire de penser la spécificité des pratiques mixtes (l’immense majorité des pratiques médiatiques le sont du reste, et même depuis toujours, qu’il suffise de penser au théâtre ou à l’opéra).

Paysage et bande dessinée

Si l’on définit la bande dessinée en termes de multicadre (cette définition, dont j’emprunte ici la terminologie à Henri Van Lier (1988), me paraît, du moins en termes de spécificité, plus satisfaisante que celle qui part de la rencontre des textes et des images), il est possible de dégager rapidement quelques grandes lignes de force dans les rapports entre un type de média, la bande dessinée, et un type de contenu figuratif, le paysage.

Pour ne pas surcharger l’analyse, je m’en tiendrai ici à quatre éléments, qui ont trait aux unités du cadre, de la séquence, du péritexte et des traditions du genre, respectivement. C’est l’ensemble de ces niveaux, qui ne sont évidemment pas actualisés ou mobilisés dans chaque bande dessinée concrète, qui permettent de représenter la manière dont le paysage se voit ‘saisi’ par et à travers le média.

Paysage et cadre

Il existe en bande dessinée un rapport étroit entre le type de cadre (fût-il virtuel : le cadre d’une case ne doit pas être effectivement présent pour qu’une image se trouve confinée à l’intérieur d’un espace) et le type de paysage représenté dans ce cadre. Une case ou une vignette horizontale contient presque toujours un paysage dominé par les lignes horizontales (et plus la vignette s’élargit, plus le paysage tend à devenir panoramique). Inversement, une vignette ou une case verticale accueille la plupart du temps un paysage tout de pics et de sommets (et plus la case est étroite, relativement parlant bien sûr, plus il y a de chances que l’objet de la représentation s’étire également dans le sens de la hauteur).

Il est souvent difficile d’interpréter l’orientation de ce rapport : est-ce le cadre qui motive la représentation (dans ce cas on a affaire à ce que Benoît Peeters (1998) appelle une mise en page productrice) ou est-ce au contraire la représentation qui se cherche un cadre à sa mesure (dans ce cas, la mise en page est dite rhétorique). Cependant, le rapport même est incontestable. Que, par exemple, le fameux cube, puis son expansion en forme de ville de La Fièvre d’Urbicande (Peeters & Schuiten 1985) soient dérivés d’un certain type de mise en page en six vignettes de même taille ou que ce compartimentage paginal ne soit venu qu’après l’invention de l’objet central de la fiction, n’est pas décisif : ce qui compte, c’est le rapport immédiatement lisible, et très caractéristique du média, entre une caractéristique du support (le cadre) et une caractéristique de ce qui est représenté (un objet, un décor, un paysage).

Certes, un rapport similaire s’observe ailleurs : le tableau défini comme une fenêtre sur le monde représente souvent… une fenêtre, le film défini comme photographie animée représente souvent… un mouvement, et ainsi de suite. Mais dans le cas de la bande dessinée, ce rapport devient infiniment plus visible, à raison même de l’aspect multicadre du média : le cadre est non seulement pluriel, il est aussi variable, et ce sont les variations de cadre, qui s’accompagnent de variations de contenu, qui exhibent en quelque sorte cette intrication du support et de la figuration.

Paysage et séquence

En bande dessinée, n’importe quel lecteur le comprend instantanément, le paysage (et comme dans ce qui précède, on peut prendre le mot paysage au sens large, de manière à y inclure le décor et les accessoires) peut faire défaut, de nombreuses cases effectuant une séparation nette de la figure, représentée (figurée, si l’on ose dire), et le fond, laissé en creux (littéralement défigurée), que ce creux soit coloré ou non.

Cette propriété du média ne lui est évidemment pas spécifique : la peinture ou le dessin animé ne fonctionnent pas autrement de ce point de vue. Ce qui est propre au multicadre, en revanche, c’est la possibilité de modifier le fond d’une occurrence à l’autre : ce fond, par exemple un paysage, peut apparaître ou disparaître d’une case à l’autre, et les éléments qui le composent peuvent se transformer à chaque occasion, sans que cela soulève nécessairement de grands problèmes de lecture. Le paysage cesse ainsi d’être la toile de fond passive et immuable de l’action véhiculée par les personnages, pour devenir le centre même d’une action, non par la voie de quelque procédé d’anthropomorphisation (chose en soi parfaitement pensable dans l’univers ‘surréaliste’ de nombreuses bandes dessinées) mais par une intervention beaucoup plus fondamentale dans le rapport entre ce qui bouge (ici : le fond, et non plus la figure) et ce qui reste immuable (ici : la figure, et non plus le fond).

Dans une telle perspective, il va sans dire que la spécificité du média, qui redéfinit virtuellement les rapports de force entre figure et fond, accorde une place très forte au paysage comme agent dramatique du récit.

Paysage et péritexte

Le multicadre qu’est la bande dessinée n’est jamais coupé d’un appareil périgraphique (minimalement un titre et un nom d’auteur : même absentes, ces données sont virtuellement complétées par le lecteur, qui imagine un auteur, ou des auteurs, et cherche à donner un titre à ce qui se lit). Ce péritexte tend, sinon à fictionnaliser automatiquement ce multicadre, du moins à y introduire une complexité énonciative partout présente dans le média. Le fait qu’un dessin ou une image soit intégré à une bande dessinée (et c’est ce que scelle la présence d’un péritexte, qui redouble et renforce ici l’action du multicadre par rapport au dessin) entraîne une séparation très nette entre divers rôles de monstration et d’énonciation : l’instance de focalisation (qui regarde ?), l’instance de graphiation (qui dessine ?; terme emprunté à Marion 1993) et l’instance de narration (qui raconte ?), au moins. Même dans le cas d’une bande dessinée qui se veut autobiographique, ces trois rôles ne coïncident jamais vraiment.

S’il n’y a pas lieu de procéder ici à un démontage des subtilités narratologiques du média (Baetens 2004), il importe de souligner que l’unité imposée par le recours à un appareil périgraphique instille aussi dans la bande dessinée une pluralité énonciative qui déteint de toute évidence sur la perception du paysage. En bande dessinée, un paysage n’est jamais qu’un paysage, mais toujours un paysage vu, dessiné, raconté.

Paysage et genre

Enfin, le type de paysages que l’on représente n’est jamais détachable des normes et conventions que proposent et imposent, à un moment donné de leur histoire, un média et, à l’intérieur de celui-ci, un genre. Prenons un exemple simple mais révélateur, la manière dont Les Aventures de Tintin activent une série de décors (c’est-à-dire de paysages ?) hautement surdéterminés : Hergé oppose ainsi la forêt vierge aux paysages montagneux, les couleurs sombres et l’absence de lumière à la blancheur et à la pureté des sommets, et la représentation dichotomique de ces deux espaces, du reste on ne peut plus conventionnelle, reflète fort bien le poids exercé par une certaine tradition. Un exemple moins voyant mais tout aussi parlant est, toujours dans Les Aventures de Tintin, la représentation de l’espace public du café, lequel apparaît souvent, non pas comme un endroit louche en soi (encore qu’il ne soit jamais neutre) mais comme un très efficace déclencheur de récit : si Tintin entre dans un café, c’est moins pour y rencontrer des personnages qui ne sont pas de son monde que pour donner au lecteur le signal que l’action va commencer. Ou encore, de manière plus générale, et pour compléter ce qui s’est dit plus haut sur le ‘devenir-actant’ du décor et du paysage : à tel type de lieu va correspondre tel type d’intrigue.

En ce qui concerne le paysage en bande dessinée, la notion de paysage (que je prends ici comme une extension de la notion de décor, puisque tant le décor que le paysage sont partie intégrante du ‘fond’ qui s’oppose à la ‘figure’), il serait intéressant de reprendre le concept bakhtinien de chronotope (Bakhtine 1982), c’est-à-dire de l’articulation particulière d’un espace-temps qui reflète les spécificités d’un genre dans un contexte et à un moment donnés. Chez Hergé, le ‘café’ comme la ‘neige aux sommets’ sont des illustrations de ce principe : le premier représente l’amorce du parcours dramatique ; le second, son point culminant. Mais il reste évidemment à mieux penser l’aspect proprement médiatique du chronotope, la notion de ‘genre’ étant en partie, mais en partie seulement, transmédiatique.

Frédéric Coché : de la gravure à la bande dessinée

Vie et mort du héros triomphante est le troisième livre du dessinateur français Frédéric Coché. Comme dans Hortus Sanitatis et dans Ars Simia Naturae, il explore dans une œuvre ‘sans paroles’ les contributions d’une forme particulière de gravure, l’eau-forte, au langage de la bande dessinée. Cependant, plus que l’appartenance du livre à la variante dite muette de la bande dessinée, c’est le va-et-vient entre techniques, genres et médias qui engage des questions de spécificité. Car autant Frédéric Coché s’appuie sur la tradition séculaire de l’eau-forte, sur le plan des formes comme sur celui des contenus iconologiques, autant il s’efforce aussi de la réinventer au contact de la bande dessinée, dont les traits spécifiques ne restent pas sans effet sur la manière dont Coché réutilise un savoir et un répertoire anciens. Le langage de la gravure se trouve en quelque sorte, non pas copié ou imité, mais respécifié, comme le montre le traitement particulier du paysage que j’analyserai ici en suivant de près les grandes articulations des rapports entre média et figuration esquissées ci-dessus.

Paysage et cadre

La leçon de Vie et mort du héros triomphante est claire et simple. D’une part le livre va exploiter les possibilités productrices du multicadre : celui-ci va mettre en place une structure de « grille », puis générer un paysage sui generis par la figurativisation de la grille. D’autre part, il va non moins contester cette thématisation et cette forme en opposant à la grille des (anti-)structures déterminées par le conflit entre le travail de la bande dessinée et celui de l’eau-forte.

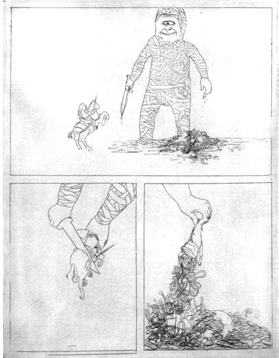

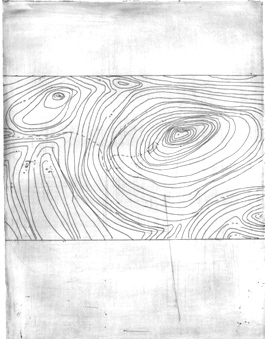

Après une page pseudo-blanche, puisque s’y trouve une lame d’eau-forte ‘nue’ (ill. 1, p. V), le livre commence par une scène de dépeçage (ill. 2, p. VI), dont il est possible de faire une double lecture métaphorique : d’un côté, le couteau du géant borgne renvoie à la lame du graveur, qui incise la planche comme le monstre s’en prend au chevalier et sa monture; de l’autre, le corps segmenté désigne aussi le compartimentage de la page, qui se divise en plusieurs sections. Rapidement, le découpage en trois cases donnent lieu à une forme plus canonique, qui est celle de la grille.

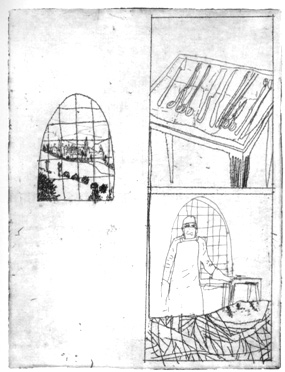

Le statut conventionnel d’une telle structure pourrait être dû au fait qu’une telle grille (que les amateurs de bande dessinée nomment parfois « gaufrier ») illustre de la manière la plus régulière et la plus géométrique qui soit, l’idée de multicadre dans la planche, même si de nombreuses variantes sont pensables. Presque d’emblée, la grille se voit thématisée (ill. 3, p. XII), puis nouée à la problématique du paysage (ill. 4, p. XIII) : la page en régime de multicadre génère d’abord la forme, puis le motif de la grille qui d’abord s’associe à la thématique du regard (on voit apparaître ‘un homme à la fenêtre’, cf. ill. 3) se remplit enfin ‘automatiquement’ d’un paysage figuratif (on voit le paysage vu à travers la grille de la fenêtre, cf. ill. 4).

Peut-on déduire d’un tel cheminement que le paysage, c’est-à-dire le paysage représenté selon les lois de la perspective, se donne à lire seulement comme la thématisation en trois dimensions d’une forme non figurative qui n’en connaît que deux ? La conclusion paraît rapide, trop rapide, ne fût-ce que parce qu’elle ignore que le rapport entre grille et représentation perspective est tout sauf univoque (je suis ici les analyses de Galassi 1981). Le recours à la grille peut en effet servir de tremplin à une composition régulière qui suscite une illusion de profondeur sur support plan (c’est l’approche qui dominait au moment de la Renaissance). Mais il peut aussi fonctionner comme un outil permettant la capture, c’est-à-dire la réduction, sur un espace plan d’une réalité tridimensionnelle sinon trop touffue, trop complexe, trop chaotique (c’est l’approche qui prévalait vers 1800, juste avant l’introduction de la photographie et dont témoigne le succès grandissant du croquis à cette époque).

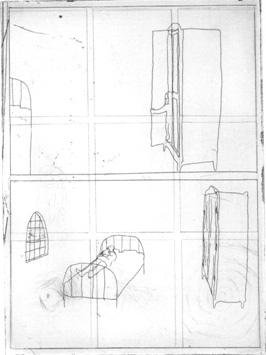

Dans Vie et mort du héros triomphante, il semble que la lecture oscille entre ces deux positions, entre l’une qui pousse à la ‘figurativisation’ de la grille (on suppose ici que cette lecture est typique de la bande dessinée, qui pousse à figurativiser les structures formelles sous-jacentes) et l’autre qui conduit vers sa ‘défigurativisation’ (on supposera de même ici que cette lecture est typique de l’eau forte, qui implique davantage une lutte avec la matérialité du trait et du dessin). L’album effectue un chassé-croisé permanent entre l’ouverture au diégétique et la fermeture sur le pur trait, sur la pure forme. On peut trouver un indice supplémentaire de cette hésitation dans le fait que la mutation du multicadre en grille se voit, elle aussi, fortement contestée, et ce dès le tout début du livre. Soit indirectement : par la multiplication de formes et de structures qui ne doivent rien ni à la grille, ni à la géométrie, mais dont la logique est celle de l’informe, de la tache, de l’accidentel, du grouillement. Soit directement : par la rature, lisible dans la page même, d’une structure en forme de grille par une structure différente (ill. 5, p. LXXIX). Ces agressions de la grille ne peuvent que souligner la position plurielle de cette figure, que Frédéric Coché inscrit au carrefour de deux orientations, l’une diégétique (la grille provoque alors la venue d’un paysage à illusion de profondeur), l’autre anti-diégétique (la grille manifeste alors comme la forme sous-jacente du multicadre).

Paysage et séquence

A ce niveau, le travail entamé au niveau de l’action de et sur le multicadre se poursuit et se complexifie dans le travail de Coché, qui croise bande dessinée et eau-forte : le principe général de la métamorphose d’une case à l’autre se mue ici en un principe plus radical, celui de l’amphibologie de chaque unité.

Comme on pouvait s’y attendre, Vie et mort du héros triomphante multiplie les occurrences du principe de base de la représentation en séquence du décor et du paysage en bande dessinée : la métamorphose généralisée. Cependant, les transformations ne se font nullement de manière chaotique. Formellement parlant, elles obtempèrent volontiers à la variation figurative sur une même base matérielle (si les éléments diégétiques semblent pouvoir se transformer d’une case ou d’une planche à l’autre en ‘n’importe quoi’, cette impression est fallacieuse, car les éléments en question partagent souvent le même fonds, par exemple le même contour et la même position sur la page). Sémantiquement parlant, elles se plaisent à tisser des liens entre les extrêmes, par exemple la vie et la mort (de nombreuses pages rassemblent ainsi les langes de l’enfant juste né et les bandelettes de la momie).

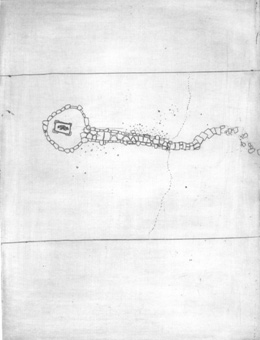

Les mutations rapides et souvent immotivées de l’angle de vue attirent l’attention sur un phénomène moins superficiel, qui prolonge les enseignements du travail de Coché sur les rapports entre planche, multicadre et paysage. En effet, les changements de point de vue cachent et révèlent en même temps des changements de code représentatif, de clé interprétative, ou encore de régime de lecture. Prenons par exemple la double planche VIII-IX (ill. 6 et 7). La première planche semble représenter, sur un mode certes fragmentaire et un rien énigmatique (n’oublions pas qu’il s’agit de la première planche d’un chapitre), les lignes d’une carte des reliefs. Cette vue est presque abstraite et elle se fait radicalement en plongée. Cependant, au contact de la planche en regard, sur laquelle on reviendra, la ligne qui borde ce qu’on croit être une carte commence à fonctionner comme une ligne d’horizon, ce qui change d’abord le point de vue (l’image n’est alors plus vue en plongée, mais en oblique, comme s’il y avait un observateur installé sur quelque hauteur qui regarde vers l’horizon), puis le statut même de ce que l’on voit (non plus les lignes abstraites de la carte, mais les marques d’un paysage très singulier, où l’on se met à repérer les traces d’un objet en mouvement). La planche suivante présente une amphibologie comparable, presque plus voyante encore, puisque deux images s’y incrustent l’une dans l’autre : la représentation d’un objet que l’on pourrait identifier comme une construction préhistorique (on songe à des dessins faits lors de fouilles préhistoriques) et celle, métaphorique bien entendu, d’un spermatozoïde (et le sens métaphorique l’emporte nettement sur le sens littéral, moins ‘sûr’ de tous points de vue). Point de vue et statut de l’image vue diffèrent selon l’interprétation retenue, mais ce qui compte est, ici encore, le rôle que joue la séquence : à la lumière de la planche qui précède, le sens littéral (« construction préhistorique », par exemple) se maintient, malgré l’évidence du sens figuré : le paysage imaginé en filigrane de la carte dans la planche VIII ‘déborde’ sur la planche IX, que l’on continue à lire dans ce même registre historico-géographique.

L’ambivalence déjà notée à hauteur des liens entre paysage et cadre, se voit donc exaspérée en quelque sorte au niveau de l’enchaînement des multicadres.

Paysage et périgraphie

A ce troisième niveau, les observations faites plus haut se confirment et se renforcent, l’amphibologie se précisant en termes de conflit entre le fictionnel et le matériel.

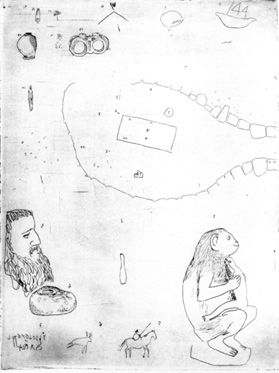

La planche qui suit directement la double page qu’on vient d’analyser, apporte de nouvelles variations sur ces mécanismes d’amphibologisation (ill. 8, p. X). Cette planche, qui ressemble de prime abord à des croquis préparatoires (une feuille plus remplie pourrait à la limite faire songer à ce qui se trouve dans certains manuscrits de Léonard de Vinci), pose un problème de lecture qu’il est intéressant de rattacher à la problématique du discours périgraphique. L’on a ici affaire à une image doublement scindée. D’abord parce que les représentations se divisent entre un ‘tronc’ textuel (l’extrémité du bâtiment vu une page plus tôt ; l’interprétation métaphorique est ici moins fortement présente) et un ‘pourtour’ péritextuel (les petits et grands ‘ornements’, déployés en corolle autour du noyau de la planche). Ensuite parce que le statut de ce que l’on voit est tout sauf clair : il peut s’agir d’un ensemble où texte et péritexte se rencontrent, sans le moindre filet de séparation, sur le même support, mais il peut s’agir non moins d’un ensemble qui est soit totalement péritextuel (dans ce cas, Frédéric Coché aurait inséré ici une page de notes préparatoires, le réservoir thématique où il puisera dans les séquences à venir ; l’éviction de tout souci de grille ou de multicadre ainsi que les différences très nettes par rapport à toutes les autres planches du livre apportent quelques bons arguments à cette interprétation), soit totalement textuel (dans ce cas, l’auteur aurait ‘promu’ l’esquisse au rang d’œuvre, par sa seule insertion dans une des séquences du livre ; il est du reste de nombreux indices qui appuient cette hypothèse, telle par exemple la continuité des légendes chiffrées qui parcourt la page tout entière).

Le paysage articulé par une planche comme celle-ci reflète l’intrication de ces divers modèles. D’une part on observe que point n’est besoin de paysage actualisé pour que la diégétisation du fond puisse s’effectuer (si toute figure ne suscite pas automatiquement un fond, l’inscription de l’image dans un contexte de bande dessinée est, quant à elle, tout à fait en mesure de produire mentalement un espace diégétique parfaitement naturalisé ; inversement, tout paysage en régime de bande dessinée semble ‘naturellement’ en attente d’un personnage et d’une action : avec une boutade on pourrait dire qu’il n’y a pas de description en bande dessinée…). D’autre part, l’impossibilité de ramener les diverses scènes à une diégèse unifiée, puis les multiples indices de la nature gravée de l’image, comme par exemple l’inversion des chiffres, indiquent assez que le désir de diégétisation est partout contrebalancé par un geste inverse de dénudation, qui affiche le caractère artificiel de la représentation et la nécessité de ne pas oublier le substrat matériel des choses vues.

Paysage et genre

Enfin, Vie et mort du héros triomphante doit de nombreux aspects de sa représentation du paysage à des influences venues de l’histoire de l’art. Frédéric Coché, qui a fait ses études à Bruxelles, emprunte volontiers des éléments au Moyen Age et à la première Renaissance : on croit reconnaître les décors et motifs de la tapisserie belge, mais aussi de Breughel, parmi bien d’autres. Ces paysages, dont la surdétermination culturelle est évidente, sont aspirés dans une machine transformationnelle qu’on serait tenté de qualifier de surréaliste, non pas en raison des objets ou des rapprochements saugrenus, mais à cause du tourbillon qui rend leur forme comme leur existence très éphémères.

L’ancrage en partie belge du livre facilite la convocation de pareils qualificatifs, la Belgique étant pays du surréalisme et de la rhétorique sauvage. Mais l’art de Frédéric Coché est tout sauf sauvage ou surréaliste. Déterminé par une réflexion fouillée sur les propriétés du support, du média, du genre et de l’histoire, il relève au contraire d’une esthétique de la contrainte (pour plus de détails, voir Formules 1997), certes non mécanique mais visiblement informée par le souci d’élaborer une œuvre en manipulant de manière réglée une série de formes et d’aspects préconstruits. Le paysage de Vie et mort du héros triomphante en est une belle illustration dans la mesure où les métamorphoses du ‘fond’ finissent très vite par s’imposer au même rang que le parcours suivi par les ‘figures’.

Reproduit avec l'aimable autorisation de l'artiste

-