Stratégies cartographiques

- Note de bas de page 1 :

-

On notera l’influence de l’ouvrage Géographie de Ptolémée sur les principaux inventeurs de la Renaissance, Brunelleschi et Alberti. Celle-ci est décrite par Luigi Vagnetti (1980).

- Note de bas de page 2 :

-

Voir le célèbre commentaire de Pascal : « Une ville… de loin est une ville… ; mais à mesure qu’on s’approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes… à l’infini ».

Bien qu’ils réfèrent à des expériences incomparables, la peinture de paysage et la carte se ressemblent sur plusieurs points. Toutes deux présupposent la transitivité d’une représentation, la correspondance avec le monde naturel qui fonde la figuration, de même qu’une projection des trois dimensions sur les deux dimensions du plan, des principes communs à la perspective de la Renaissance et au projet du cartographe1. Cette parenté consacrée par l’histoire n’exclut pourtant pas une différence essentielle qui tient à l’inversion du point de vue. En effet, si le tableau et la carte assurent tous deux la mise en abyme du global et du local2, le premier entend « embrasser du regard » l’espace représenté, dans un effort totalisant, alors que la seconde soutient avant tout une attention locale pour répondre à des questions comme : Quelle distance sépare ces deux villes ? Où se trouve la source de telle rivière ?

- Note de bas de page 3 :

-

Je me réfère notamment à Fontanille (2008) et à Landowski (2005).

Mais cette inversion n’est que la prémisse d’une différence plus essentielle qui accorde à la cartographie une visée stratégique l’inscrivant dans une sémiotique des pratiques3. Au demeurant, les cartes servaient à préparer la guerre, une finalité heureusement concurrencée par d’autres actions qui induisent divers investissements cognitifs. Cette pertinence pratique permet de concevoir la textualité cartographique comme une argumentation qui soutient le raisonnement. Ainsi la question « Quelle distance séparent ces deux villes ? », devient-elle : « Combien de temps faut-il pour aller de l’une à l’autre ? » Ces éléments rationnels ne se départissent pourtant pas de données persuasives qui « font croire » à un état de choses, à un certain état du monde et emportent l’adhésion. En ce sens, la cartographie exemplifie les deux acceptions de l’argumentation : d’un côté, elle donne des raisons pour l’action et de l’autre, tirant profit de l’évidence perceptive du visuel, elle met le monde sous les yeux. On recoupe ainsi la grande opposition entre argumentation et rhétorique qui s’est cristallisée autour de l’opposition persuasion/conviction. La dimension stratégique de la cartographie se laisse décrire sur cette duplicité : en même temps qu’elles fournissent les arguments rationnels pour actualiser les pratiques, les cartes persuadent d’une vérité du monde et lui donnent consistance. Le faire informatif se double d’un faire persuasif. Cette dimension stratégique ne saurait cependant occulter la dimension rhétorique de l’énonciation cartographique. Selon les exigences de la pratique, celle-ci met en concurrence des contenus dotés de statuts discursifs différents pour organiser les isotopies discursives selon des systèmes semi-symboliques variés. Par l’étude de quelques documents exemplaires, cet article ambitionne d’entrer dans l’intimité des règles conventionnelles qui fondent la symbolicité et de décrire ces deux versants de l’énonciation cartographique, ses dimensions stratégique et rhétorique.

1. L’axiologie des positions relatives

Observons d’abord comment les cartes entremêlent argumentation et persuasion. A priori, envisager la dimension argumentative de la cartographie peut susciter quelques réserves dans la mesure où cela sous-entend la manipulation d’un destinataire par un destinateur, une intentionnalité manipulatoire cachée. Cette rhétorique n’est pourtant qu’une inférence de l’énonciation cartographique elle-même qui, au travers de ces plans d’expression, réfère à une production collective. Aux prémices de cette étude, il importe donc d’examiner les exigences de cette énonciation spécifique.

- Note de bas de page 4 :

-

In Sylvie and Bruno Concluded (1893), cité par Wim Delvoye (1999).

- Note de bas de page 5 :

-

Cette idée fait peu de cas des remarques de Bruno Latour, lequel estime que les mathématiques ne s’appliquent jamais au monde physique directement mais exigent un intermédiaire, le papier millimétré, par exemple. Voir, à ce sujet, Latour (1993).

- Note de bas de page 6 :

-

« Si, pour obtenir une réponse correcte et complète à une question donnée, et toutes choses égales, une construction requiert un temps d’observation plus court qu’une autre construction, on dira qu’elle est plus efficace pour cette question » (Bertin 1967, p. 146).

En premier lieu, la cartographie se heurte à un problème d’échelle dû à la disproportion entre la dimension du monde et celle du support de projection. Un texte de Lewis Caroll4 suffit à mesurer cette difficulté. Il raconte comment, à la recherche de « la plus grande échelle de carte utile », deux personnes en viennent à l’idée d’une carte projetant un kilomètre sur un kilomètre mais, celle-ci s’avérant inutilisable car elle masquerait le soleil, décident « d’utiliser le pays lui-même comme sa propre carte »5. La seconde difficulté de l’exercice cartographique est perceptive et tient à la nécessité de sélectionner un petit nombre de signes pour constituer une forme cohérente sur les principes de non-redondance et de complémentarité établis par Jacques Bertin (1967). L’efficacité de la carte, c’est-à-dire sa capacité à fournir les informations nécessaires à l’action en un minimum de temps6, dépend d’une rigoureuse sélection des données, d’une dé-densification qui la conformera au sens pratique. Non seulement, la carte n’est qu’une version du monde (Goodman 1968) mais de surcroît, l’efficacité cartographique est déjà porteuse d’une axiologie. Mais un pas supplémentaire peut être fait pour rapporter l’échelle de la carte à une possibilité d’interprétation : plus l’échelle de la carte est grande et la réduction importante, plus il faut dé-densifier, ce qui laisse libre cours à l’interprétation.

- Note de bas de page 7 :

-

Voir, pour une présentation exhaustive, Muracciole (1980).

- Note de bas de page 8 :

-

Pour ces différents modèles, on se reportera à Bertin (1967) ou au catalogue Cartes et figures de la terre (1980).

Un second problème concerne l’ordre cartographique. Au demeurant, on pourrait penser que le planisphère élude la difficulté parce qu’il restitue fidèlement l’organisation des continents, cependant la courbure de la terre et les exigences de la projection réintroduisent les choix axiologiques. En effet, alors que la connaissance du monde restait encore très imparfaite, l’effort des savants s’est paradoxalement porté dès l’Antiquité et jusqu’au 16e siècle sur le problème de la représentation du globe entier7, ce qui laisse aux cartographes d’aujourd’hui le choix entre diverses projections : cylindrique (on postule un cylindre qui, déroulé, donne la projection de Mercator), conique (on postule un cône dont la pointe se trouverait au pôle), azimutale (on projette une partie du globe sur un plan qui s’organise autour d’un point central) ou elliptique (sans point de contact avec le globe)8. L’inventaire n’est certes pas exhaustif, chaque problème mathématique justifiant une projection originale (dite projection utopique) mais ce qui nous intéresse, c’est que chaque système présente autant d’avantages que d’inconvénients, l’exactitude d’une donnée ayant pour contrepartie l’inexactitude de l’autre. Plus exactement, le choix du modèle dépend de l’action à mener mais se résout à une simple alternative : préserver les angles ou les surfaces.

A priori, seule la projection de Mercator permet de conserver les angles du planisphère, ce qui entraîne quelques inexactitudes majeures. Non seulement elle incite le navigateur à suivre la route de l’Est pour rallier Tokyo alors que le plus court chemin passe par le pôle, renvoyé ici dans le hors-champ, mais surtout, comme son échelle n’est pas constante, elle surdimensionne les latitudes hautes et moyennes par rapport aux latitudes intertropicales. Ainsi, lorsqu’on se réfère à une projection de Mercator, le Groenland et ses 2 millions de km2 semble presque aussi grand que l’Afrique qui déploie pourtant 30 millions de km2. Cet exemple suffit à référer les projections cartographiques aux valeurs d’un énonciateur, d’un actant collectif occidental, européen en l’occurrence, en apportant une caution scientifique qu’il a lui-même constituée et en entremêlant habilement faire informatif et faire persuasif.

Mais cette axiologie n’est pas seulement liée aux dimensions relatives des continents et à une possibilité d’exclusion ou d’inclusion d’une partie du monde. Elle tient aussi à l’organisation du champ perceptif. Certes, le planisphère restitue fidèlement les positions relatives des continents, cependant il suffit de placer l’Europe au centre en justifiant ce cadrage par le méridien de Greenwich pour que sa position haute et centrale, valorisée par l’encadrement des autres formes continentales, le légitime en tant que centre du monde.

Si l’on convient dès l’abord que la carte ne saurait être un discours vrai, mais un discours construit sur des effets de vérité qu’il constitue lui-même, la relation inférentielle esquissée rappelle aussi l’alignement de références caractéristique de l’image scientifique selon Latour (1993). Plus exactement, on aperçoit deux ordres séparés, le géographique et le géométrique, où le premier s’autorise du second pour imposer une représentation idéologique du monde. L’organisation du monde autour de l’Europe se fonde sur le tracé du méridien de Greenwich qui, lui-même, trouve une autorité mathématique dans le fait que le mesurage de la distance entre Dunkerque et Perpignan au lendemain de la révolution française permit de stabiliser la mesure du mètre.

Ces descriptions succinctes devraient sans doute être affinées et révèleraient que l’énonciation cartographique recherche essentiellement ses cautions dans l’histoire. Pour notre étude, il suffit de retenir que la correspondance établie entre le support d’inscription et le monde permet d’associer la répartition des territoires dans le champ de présence à une position hiérarchique dans le monde et suffit à faire être une représentation valorisante de soi. En certains cas, la représentation fait le constat d’un système de valeurs déjà établi, caractéristique d’un schéma aspectuel relevant de l’accompli, de l’état de fait. Ainsi l’adoption du méridien de Greenwich comme repère international, au début du XXe siècle, a-t-elle consacré l’ordre économique et politique de l’époque, de même que le positionnement de Jérusalem au centre de la carte a reproduit une vision théologique du monde. En d’autres cas, le choix participe d’un faire stratégique pour autant qu’il donne consistance et fait être un projet qui relève de l’inaccompli. Tel est le cas de certaines cartes actuelles qui, en plaçant la Méditerranée au centre de la carte, confèrent une évidence perceptive à l’entité politique que pourraient constituer les Pays de la Méditerranée. En ce sens, la carte qui établit des faits par la force de l’évidence perceptive est à la fois la représentation d’une forme de vie actualisée et l’argument d’une transformation des valeurs à venir.

2. L’axiologie des contours

Après le choix du modèle de projection et celui du cadrage, une étude de la cartographie ne saurait éluder une réflexion sur le contour. Suivant les recommandations du Groupe µ et plus récemment de François Edeline (2008), il faut distinguer le statut du contour de celui de la simple limite, ce tracé neutre qui sépare le champ en deux régions sans établir a priori aucune hiérarchie. Le contour est la limite d’une figure et lui appartient perceptivement. Si, « durcie » par son contour, la figure prend alors la consistance d’un objet, ce sont pourtant les différences chromatiques et texturales qui lui donnent cette consistance. La ligne s’avère indispensable seulement lorsqu’elle est l’unique instance d’organisation du champ, en l’occurrence si la carte est un simple tracé. Que le contour soit donné par les contrastes chromatiques et texturaux ou corroboré par une ligne pouvant elle-même être épaissie en un cerne, il reste que le contour établit une hiérarchie entre les régions de l’espace, sépare un extérieur et un intérieur et une figure d’un fond par définition indifférencié et sans limite, censé se prolonger sous la figure qu’il fait donc « avancer » comme un plan séparé dans la profondeur.

Ces définitions étant bien connues, il importe seulement de préciser comment, par la ligne, la cartographie témoigne d’une prise de possession du monde. Sa particularité est d’anthropomorphiser les contours, c’est-à-dire d’assimiler l’espace investi à l’actant collectif et l’emprise géographique à une écriture de soi. Ainsi, le contour appartenant perceptivement à la figure, il suffit à faire être une figure en même temps qu’un territoire dont il asserte la présence.

- Note de bas de page 9 :

-

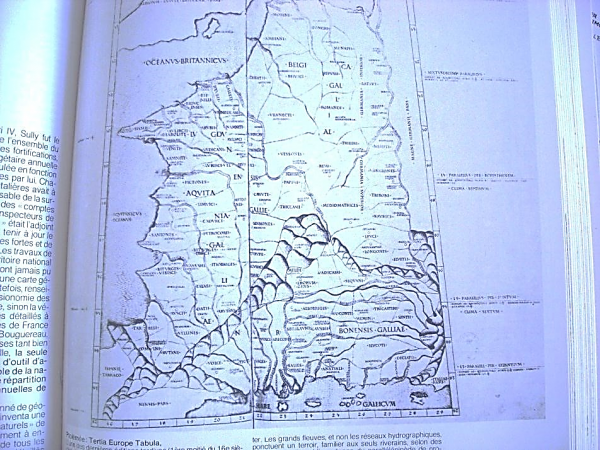

Nous reportons pour ce modèle à Tertia Europe Tabula de Ptolémée, carte de la première moitié du 16e siècle.

Schématiquement, l’histoire des cartes se scinde en deux périodes. La première9 se caractérise par des formes ouvertes, se suffisant de quelques points et lignes de repères correspondant aux villes, aux fleuves et rivières : c’est le stade de la constitution et de la manifestation progressive de la connaissance locale. Le tracé des lignes manifeste alors une emprise sur le monde (pouvoir et savoir être et faire) et fait croire à cette emprise. De plus, l’énonciation traduit une structure modale sophistiquée puisqu’elle associe au vouloir être et faire du sujet, un pouvoir et un savoir être et faire, mais en consacrant et en anticipant à la fois cette structure modale parce que la carte est en même temps le résultat de calculs et une préfiguration de calculs et d’exploitations futures. Lorsqu’une image représente un objet, elle ne présente pas seulement les propriétés de cet objet mais aussi le rapport que nous entretenons avec lui et un certain état de la connaissance. C’est ce qu’explique notamment Nelson Goodman au travers de la célèbre discussion sur les notions de représentation et de réalisme (Goodman 1968, trad. Fr. p. 64). Il en va de même pour la cartographie qui renseigne à la fois sur les connaissances du monde progressivement acquises et sur l’expertise cartographique qui en est faite. Elle révèle ainsi le théâtre des intentions qui se joue entre le monde, sa connaissance et sa prise en charge stratégique par la main du cartographe. Elle montre comment la pratique cartographique, prenant le monde en charge, le fait signifier.

- Note de bas de page 10 :

-

Ce premier « portrait de France », celui de Ptolémée, se caractérise par une disproportion de la Bretagne par rapport au reste de la France en raison d’une différence de dimension du pied, unité de mesure du pays. Les Bretons avaient un plus petit pied…

Cette première époque est dramatisée par une quête ayant pour horizon le tracé d’un contour. Celui-ci valide la correspondance entre l’espace et l’actant collectif et s’impose à la fois en tant que frontière et enveloppe du corps collectif. Il constitue ainsi un territoire, c’est-à-dire un espace défini par ses limites et une différence dedans/dehors. Le contour axiologise l’espace en le privatisant, en le séparant du collectif et le désignant à la signification. Marquée par le passage d’une sémiotique de la ligne à une sémiotique du contour et un souci d’enclore un territoire, cette époque coïncide à l’échelle du monde avec le 19e siècle et la fin des conquêtes mais trouve une bonne illustration dans la toute première carte de la France, datée de la première moitié du 16e siècle. Cette carte archaïque est exemplaire en ce qu’elle révèle l’indépendance du territoire et de la figure : il importe peu que le tracé des contours soit fidèle ou que les parties du territoire soient correctement proportionnées10, le tracé d’un contour suffit à enclore un territoire permettant d’être « chez soi ».

Fig. 1. Ptolémée, Tertia europe Tabula.

La seconde époque correspond à la reprise des mesurages à l’intérieur de la figure constituée, ce qui donne une tout autre apparence au « portrait de la France ». À ce stade, le sens de la réflexion est inversé. La marque aspectuelle du contour étant posée et un territoire constitué, l’effort ne consiste plus à prendre position vis-à-vis de l’autre mais à donner sens à l’espace privé circonscrit. Du coup, l’évènement qui était entièrement contenu par la ligne de contour tend à se reporter vers l’intérieur de la France, de sorte qu’au travers de divers modèles méréologiques, la carte témoigne de la construction progressive d’un actant collectif. Sur ce point, les modèles méréologiques que Lucien Dällenbach (2011) associe à la représentation de soi des années 50 à 70 s’avèrent éclairants. Observons-les tour à tour.

- Note de bas de page 11 :

-

Nous reportons notamment à Greenberg (1988, trad. fr. pp. 81-95) et à l’entrée « Collage » dans Breton & Eluard (1938, p. 7). Max Ernst y définit le collage comme « quelque chose comme l’alchimie de l’image visuelle. Le miracle de la transfiguration totale des êtres et objets avec ou sans modification de leur aspect physique ou anatomique ». Ces divers aspects sont discutés dans Beyaert-Geslin (2005).

-

La conquête du contour tend à associer les premières cartes au modèle du collage, non pas au sens de l’histoire de l’art11 mais selon l’acception plus faible qui en fait un « montage discontinu de pièces détachées » (Dällenbach 2011, p. 123). Ce premier modèle méréologique sépare un intérieur d’un extérieur selon une logique adversative tout en restant en deçà d’une problématisation. Le tracé demeurant imprécis, il ne permet pas d’argumenter la relation à l’extérieur et, les mesures des régions n’étant pas homogènes, il ne discute pas davantage la relation entre les parties constitutives de l’actant collectif. De ce point de vue, le modèle du collage doit être considéré comme une forme essentiellement performative qui déclare une autorité sur un territoire.

-

Modèle instable qui témoigne de l’éveil d’un actant collectif, le collage cède la place à la mosaïque qui suppose une continuité isotopique entre les parties et une stabilisation des contours intérieurs, laquelle sera répercutée sur le contour externe. Caractérisé par la cohérence globale et la cohésion entre les parties, le modèle de la mosaïque témoigne d’une équivalence des compétences à l’intérieur de l’actant collectif qui l’érige en modèle démocratique.

-

A mi-chemin entre le collage, caractéristique d’une quête des valeurs collectives, et la mosaïque qui témoigne de leur stabilisation, le modèle du puzzle thématise un manque qui engage à reconquérir la totalité perdue. Modèle typique des cartes de guerre, on le retrouve aussi dans certaines cartes électorales indiquant qu’une région, passée dans « l’autre camp », doit être regagnée.

Pour ces trois actes de langage correspondant au collage, à la mosaïque ou au puzzle, il s’agit soit de déclarer son autorité, soit d’assumer l’autorité conquise en établissant une équivalence entre le territoire et l’actant collectif, soit de reconquérir une autorité perdue. Chacun de ces modèles discute le rapport conflictuel des deux instances en présence (soi et l’autre) selon différentes modalités existentielles. Tout d’abord, le collage distingue un actant (un intérieur) défini par une enveloppe de son antactant (l’extérieur). Ensuite, le report de l’attention vers les enveloppes intérieures témoigne de la constitution de l’actant collectif tout en donnant à l’antactant un mode d’existence potentiel : c’est le modèle de la mosaïque. Mais il suffit que l’intégrité de l’actant collectif soit entamée, qu’une menace extérieure se profile, pour que cet antactant se trouve à nouveau actualisé : c’est le modèle du puzzle. Dans ce cas, une tension est exercée entre l’enveloppe extérieure et celle de la « pièce manquante » tandis que toutes les autres enveloppes intérieures sont potentialisées et les contrastes régionaux oblitérés. Tout se passe comme si la carte appelait à la mobilisation des parties et à la neutralisation des différences pour reconstituer l’intégrité perdue et affronter le danger extérieur incarné par l’antactant.

|

antactant |

actant collectif |

enveloppe externe |

enveloppes internes |

|

|

collage |

actualisation |

en cours de constitution |

actualisation |

potentialisation |

|

mosaïque |

potentialisation |

actualisation |

potentialisation |

actualisation |

|

puzzle |

ré-actualisation |

potentialisation |

actualisation |

actualisation du contour local |

Cette description pourrait se poursuivre, révélant les différents modèles contenus dans la mémoire des discours cartographiques. Mais il importe surtout de souligner qu’au travers des tensions méréologiques, les cartes synthétisent diverses représentations de l’identité et de l’altérité. Comme le laisse entendre le métalogue de Gregory Bateson (1977, trad. fr. pp. 46-48) intitulé « Pourquoi les choses ont-elles des contours ? », ceux-ci servent certes à différencier les choses et à lever « la confusion des idées ». Dans la cartographie, le contour revêt un statut particulier parce que dénommé frontière, il tient lieu d’enveloppe contenant l’actant collectif. Il traduit ainsi la prise de position d’un sujet éthique qui manifeste ses valeurs et prend sa place vis-à-vis de l’autre au travers de la frontière. Mais le tracé de la frontière ne constitue pas l’unique évènement du conflit. Comme l’a montré la discussion des trois modèles, ce tracé traduit, au travers des modalités existentielles de l’actualisation ou la potentialisation, le déplacement alternatif des enjeux de l’extérieur vers l’intérieur. Le renforcement de la frontière externe occasionne un affaiblissement des frontières internes et son affaiblissement les renforce au contraire. Ainsi, au travers du tracé de la frontière, est-il question de la cohérence et de la cohésion du territoire.

3. Rhétorique du discours cartographique

Il est temps de faire le lien entre rhétorique et efficience pratique. Adoptons pour cela le point de vue de la praxis énonciative pour observer comment l’énonciation cartographique sélectionne les données et compose les plans d’expression de trois cartes routières éditées dans les années 80.

- Note de bas de page 12 :

-

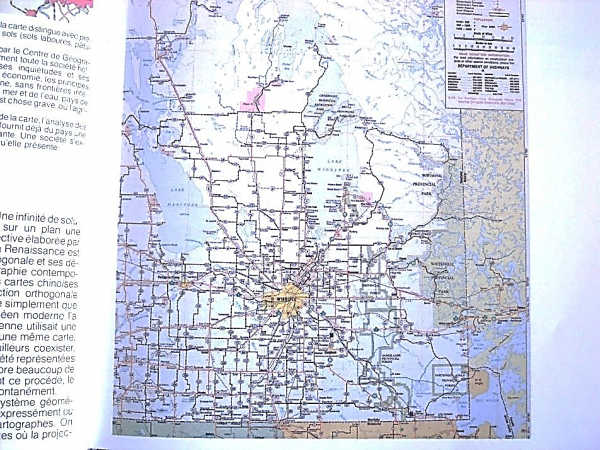

Détail de la carte 1978/79 diffusée par The Department of Highways, Province of Manitoba, Hon, Harry J. Enns Minister. La carte est reproduite p. 11 dans le catalogue Cartes et figures de la terre et commentée dans Caron (1980).

La carte canadienne12 constitue le territoire par une différence chromatique. Elle représente les routes par des lignes noires qui contrastent sur le fond blanc et s’articulent en une constellation autour de la ville de Winnipeg. Ainsi reproduit-elle le principe du plan du métro qui potentialise à peu près toutes les données terrestres. Ici, quelques enclaves territoriales sont marquées en vert, les voies de chemin de fer, par une mince ligne rouge et l’hydrographie par une mince ligne bleue. Comme les villes, ces lignes sont de simples repères sur lesquels sera projeté le réseau routier constitué d’angles droits marquant les directions. En séparant le réseau routier du territoire, la carte prend le parti de l’abstraction.

Fig. 2. La carte canadienne. Crédit photo : Province of Manitoba

- Note de bas de page 13 :

-

Détail d’une carte touristique des Pyrénées occidentales réalisée par l’IGN ; échelle 1/250 000 réduite. La carte est reproduite dans Centre de Creation Industrielle & Centre Georges Pompidou (1980, p. 12) et commentée par Rémi Caron (1980).

La séparation du réseau routier et du paysage, caractéristique de la carte canadienne, apparaît mieux dans une comparaison avec les cartes européennes qui inscrivent au contraire la route dans le paysage13. Ici les lignes des routes suivent fidèlement la sinuosité du paysage et, de la même façon que des figures sont circonscrites par un contour, elles sont encadrées par des cernes noirs latéraux qui les stabilisent et les détachent du fond. L’hydrographie, la topographie et les points touristiques remarquables sont mentionnés et l’importance relative des villes restituée par des caractères de dimensions variables. Trait spécifique, la carte restitue le volume des montagnes par un modelé qui situe, selon la convention cartographique, la source lumineuse au nord-ouest.

Si, prenant le parti de la densité et du mélange des données éidétiques, chromatiques, texturales et textuelles, la carte amoindrit l’efficacité cartographique telle que la conçoit Bertin (1967), c’est pour assumer une autre conception de la pratique automobile. Dans ce cas, la route structure le paysage, le fait signifier et anticipe ainsi diverses possibilités du voyage touristique. Autre caractéristique, la carte associe intimement argumentation et conviction en associant aux données rationnelles, utiles à l’organisation du voyage, des effets d’ombrage des montagnes par lesquels elle s’efforce de « rendre sensible le monde sensible » afin d’emporter l’adhésion de l’usager. La carte prend ainsi le parti de la figuration et fait être le paysage sans autre argument que l’évidence perceptive.

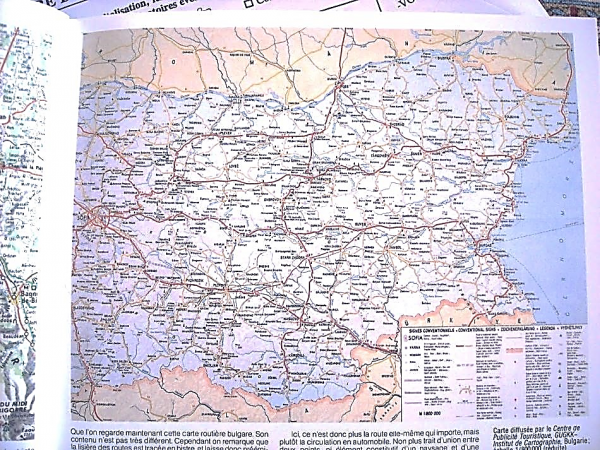

Fig. 3. La carte bulgare. Carte diffusée par le Centre de publicité touristique, GUGKK-Institut de cartographie, Bulgarie, échelle 1/800 000e (réduite)

- Note de bas de page 14 :

-

Carte diffusée par le Centre de publicité touristique, GUGKK- Institut de cartographie, Bulgarie, échelle 1/800 000e (réduite) (Centre de Création Industrielle & Centre Georges Pompidou 1980, p. 13).

Entre la carte canadienne abstraite et la carte française figurative, la version bulgare14 se présente dès l’abord comme un terme complexe. Au demeurant, un contraste fort oppose les couleurs au fond blanc et sépare le réseau routier du territoire, ce qui la rapproche du premier modèle. Cependant d’autres propriétés la rapprochent de la carte touristique. Tout d’abord, la texture du paysage y est représentée par un léger modelé qui donne consistance au territoire. La sinuosité des routes est également préservée de même que le détail du réseau hydrographique et la hiérarchie des noms des localités. La particularité de cette carte est d’indiquer les stations essence dont la couleur varie selon les heures d’ouverture et les garages. Elle dévoile ainsi certaines inquiétudes de la société bulgare pour laquelle le voyage en voiture, loin de tout agrément touristique, reste hypothéqué par les aléas techniques.

Ces descriptions esquissent une tension entre des formes cohérentes figurative et abstraite et argumentent trois versions de la pratique automobile, trois projets qui modalisent diversement le faire. La carte canadienne est fonctionnelle. Elle s’efforce de mener rapidement d’un point à un autre et établit des relations entre les lieux. La carte française est touristique. Elle invite à prendre son temps et organise un parcours conçu comme une durée ménageant des arrêts. La carte bulgare est précaire. Elle organise elle aussi un parcours conçu comme une durée mais les arrêts y sont réclamés par l’entretien de la voiture.

Ces différents plans d’expression engagent des parcours aspectuels distincts, l’apparence de la ligne, droite ou sinueuse, devant être assimilée à un déplacement rapide ou lent. Une première forme cohérente, caractérisé par la densité et la naturalisation des formes, dessine les routes, restitue un maximum d’informations topographiques et hiérarchise ces informations par des différences de volume. À cette forme dense et figurative s’oppose une forme dé-densifiée et abstraite, caractérisée par des lignes droites. Celle-ci sépare deux plans d’immanence et, sur le principe de la ségrégation figure/fond, distribue l’attention entre, d’un côté, le réseau automobile et, de l’autre, la grille de lecture que forment les noms des villes et le tracé des rivières.

Figurative ou abstraite, les cartes souscrivent à une conception large ou spécialisée de la pratique. Soucieuse de la correspondance avec le monde naturel, la première élargit le sens pratique au point de confondre route et paysage, pratique automobile et tourisme. La carte abstraite s’affranchit au contraire de la correspondance avec le monde naturel. Loin de se donner sens mutuellement, la route et le paysage ressortissent désormais à deux ordres de sens séparés, l’ordre géométrique s’opposant et subordonnant le géographique. Les deux organisations sémantiques dévoilent en outre deux conceptions de la ligne. Dans la carte figurative, la ligne est un tracé dans lequel chaque point constitue un évènement ; dans la carte abstraite, c’est une ligne diagrammatique qui, dans son effort pour établir des relations, reporte l’évènement sur ses deux extrémités.

- Note de bas de page 15 :

-

Fontanille (1998, p. 258) définit l’énonciation en le démarquant de la communication.

Ces modèles permettent de reconstituer une énonciation cartographique et révèlent comment une intentionnalité discursive prend position dans un champ de présence et puise dans les virtualités du système de représentation cartographique pour mettre en perspective des contenus virtualisé, potentialisé, actualisé et réalisé. Dès l’abord, s’imposent à l’attention les contraintes et l’étroitesse du système de virtualités cartographique. En effet, même si les prescriptions des genres imposent des isotopies figuratives correspondant au découpage du monde naturel – la peinture de paysage représente le paysage, le paysage la figure humaine – l’énonciation artistique puise dans un système nécessairement ouvert, qui modifie constamment les ressources langagières, alors que l’énonciation cartographique reste soumise aux besoins de la transmission d’un message : c’est le système fermé de la communication15. L’opposition se conçoit en termes de finalités et permet de distinguer, sinon « la finalité sans fin » kantienne, du moins la finalité déterminée « par le sens et la structure », que Jean-Paul Doguet (2007, pp. 32 et sv.) rapporte à l’art. Pour conserver cette notion de finalité qui nous situe dès l’abord dans l’univers des pratiques, il serait sans doute judicieux de reprendre pas à pas le raisonnement du philosophe et d’affiner la comparaison. Pour notre étude, il importe surtout d’opposer la communication cartographique à l’énonciation artistique et de même, la finalité pratique de la carte à une « finalité sémantique » de l’art pour souligner le resserrement du système cartographique et la finalisation de chacun de ses contenus : tenue à l’efficacité, la communication cartographique ne peut supporter l’ambiguïté qui est au principe de l’énonciation artistique.

L’énonciation cartographique puise donc dans ce système étroit et stabilisé un certain nombre de signes qui seront actualisés ou potentialisés en fonction du sens pratique visé, ce que Jacques Fontanille (1996) appelle les indirections et les redirections intentionnelles. Ainsi les données touristiques (au service du conducteur) ou techniques (au service de la voiture elle-même) font elles l’objet d’une redirection intentionnelle dans la carte française ou bulgare alors qu’elles font l’une et l’autre l’objet d’une indirection dans la carte canadienne.

Mais il convient de nuancer cette approche qui tend à présenter la communication cartographique peu ou prou comme une sélection de signes séparés. La cartographie n’est pas une simple accessoirisation de la route, qui ajoute une donnée ici ou là, mais elle opère des choix stratégiques qui rassemblent les données dans des formes cohérentes déterminées par des isotopies concurrentielles. Cette remarque permet d’envisager une compatibilité ou une incompatibilité des isotopies mises en concurrence, c’est-à-dire une structure polémique bâtie sur la catégorie /collusion vs antagonisme/. Chacune des cartes construit au demeurant un système cohérent, mais il suffit de déplacer certains éléments pour constater des incompatibilités révélatrices du conflit des isotopies : les systèmes canadien et français ne peuvent échanger leurs données parce que leurs isotopies, rapide et lente, sont antagonistes. Idem pour les systèmes canadien et bulgare, rapide et lent. En revanche, des négociations ponctuelles peuvent intervenir à l’intérieur d’une même isotopie lente. Attirer l’attention du conducteur bulgare vers le paysage ne manquerait pas de le distraire de ses préoccupations matérielles (la structure reste marquée par la dissension). En revanche, la mention des stations essence pourrait rendre service au touriste engagé sur les chemins écartés de la Creuse ou des Pyrénées : une négociation est alors admissible.

Ces remarques nous amèneraient à convoquer le carré du schéma de l’épreuve qui, à partir d’une catégorie liminaire /collusion vs antagonisme/ permet de déduire le couple /négociation vs dissension/. Mais il importe surtout de comprendre que la mise en concurrence des données par le discours cartographique obéit, au-delà des exigences de la perception déjà décrites, à une exigence sémantique et un sens pratique qui restreint le champ des possibles autour d’isotopies concurrentielles.

4. Le devenir diagramme de la cartographie

- Note de bas de page 16 :

-

Pour Deleuze (1981, p. 27) le diagramme est « l’ensemble opératoire des lignes et des zones, des traits et des taches asignifiants et non représentatifs » qui « instaure un rythme et introduit de nouvelles possibilités de fait ».

Mais tel n’est pas l’unique leçon de nos exemples de cartes routières qui révèlent aussi le devenir diagramme de la carte. Si l’on confronte les deux principales acceptions du diagramme, celle de Goodman (1968) et celle de Gilles Deleuze (1981)16, le diagramme apparaît tantôt comme un cadre de lecture qui prend en charge la perception et anticipe l’interprétation de l’objet sémiotique et tantôt comme une anticipation d’un objet qui reste à produire. Entre interprétation et production, le diagramme est cette instance de médiation qui permet d’appréhender et de mémoriser un ensemble d’informations constituées en une forme. C’est un « multiplicateur de virtualités, capable de condenser et d’amplifier l’intuition », comme l’indique in Chatelet (1993, p. 139). Qu’il soit être tracé sur un support quelconque ou prenne l’espace comme support d’inscription, il permet toujours, selon l’expression de Alexis de Saint-Ours (2005, p. 42), de « condenser un ou plusieurs gestes, tout en “donnant voix” à des opérations algébriques muettes ». Cette description invite à accorder au diagramme une fonction émancipatrice qui lui permet de « désenchainer le géométrique du spatial et de l’illustratif » (Saint-Ours 2005, p. 42) en proposant une autre articulation entre l’espace et le temps.

Nos exemples de cartes routières exemplifient ces deux conceptions du diagramme, schéma tracé sur un support ou tracé dans l’espace et susceptible d’imprimer la mémoire. L’exemple de la carte canadienne montre que la concentration des données sur le sens pratique tend à affranchir la ligne du paysage pour établir des relations entre les lieux. Dans ce cas, la carte détache pour ainsi dire la route du territoire et autonomise une forme diagrammatique qui, mémorisée, accompagnera l’automobiliste en chemin. C’est ce qui se passe également quand, par quelques données synthétiques (la couleur de la ligne, son numéro et des directions dans l’espace pour monter à République et prendre la correspondance à gauche..), nous conservons en mémoire le parcours en métro que nous projetons de faire.

- Note de bas de page 17 :

-

Voir aussi, Deleuze & Guattari (1981, p. 177).

De même que la carte a vocation à devenir ce diagramme qui ouvre le champ des possibles stratégiques et « capte les possibilités d’une réalité à venir », selon l’expression de Saint-Ours (2005)17, on pourrait avancer que la mémorisation tend à soumettre la carte au filtre d’un usage personnel et à individualiser la pratique : de la carte, il reste le tronçon et les croisements qui constitueront MON itinéraire. La carte ouverte et collective du papier a vocation à se transformer en un plan d’accès individuel mis en mémoire…

Les cartes sont donc des diagrammes en devenir, c’est-à-dire qu’elles ont vocation à s’affranchir du papier pour entrer dans notre tête sous la forme d’un schéma. Ce devenir mnémotechnique valide certes l’efficience pratique de la carte mais il la voue aussi à bien d’autres pratiques à venir, comme une forme porteuse déjà de sens et disponible pour d’autres investissements sémantiques. Les cartes ont vocation à habiter la profondeur figurale des discours, fussent-ils géographiques, économiques, historiques ou plus largement, médiatiques. Parmi toutes ces figures culturelles, l’une s’impose d’ailleurs avec une insistance toute particulière qui tient à son universalité, c’est le globe terrestre. Nous avons tous un planisphère dans la tête, même s’il n’est pas forcément tourné du même côté.