Obstinément efficace. Rhétorique visuelle du cerveau humain

Les études les plus récentes sur la structure du cerveau humain corroborent la thèse d’Alfred North Whitehead (1929) selon laquelle le cerveau, lorsqu’il se donne sous forme d’événements et de représentations, constitue un supraobjet, qui est une modélisation du sujet décrit.

Situé, cartographié, alloti, le cerveau est aujourd’hui devenu un dispositif métalinguistique. Fruit d’un contentieux entre laboratoires, il est en effet au sein d’une négociation entre le pouvoir et le savoir. C’est en quelque sorte le Risk de la recherche scientifique moderne, avec les mêmes phases de renforcements, d’attaques, de déplacements stratégiques qui valent à ce jeu de société sa célébrité. On peut dire, enfin, que le cerveau humain recouvre cette fonction d’enjeu tant dans le domaine de la physiologie que dans celui de la neuropsychologie.

C’est ce que nous tenterons de démontrer en examinant deux cartographies du cerveau humain apparues récemment et qui se différencient l’une de l’autre. D’un côté, un travail à l’avant-garde dans le domaine médical : l’Atlas of Human Brain (2006) résultat des recherches de trois neurologues (Jurgen Mai, Joseph Assheurer et Gorge Paxinos) adressé à un public de spécialistes du secteur ; de l’autre, une œuvre de vulgarisation destinée, elle, au grand public : Mapping the Mind (1999) de Rita Carter, journaliste anglaise.

Notons que la création d’un Corsortium International pour la Cartographie du Cerveau (International Consortium for brain mapping, ICBM), association réunissant un ensemble de projets de cartographie encore en cours de réalisation, amène tout naturellement à réfléchir sur le développement de ce que nous pouvons appeler un genre, aujourd’hui très répandu dans la littérature médicale, celui de l’atlas. En effet, tout comme en géographie, des publications de ce type explorent l’objet dans sa totalité et dans une double perspective : globale et locale, c’est-à-dire à l’aide de vues panoramiques mais aussi grâce à des procédures de mise au point très détaillées.

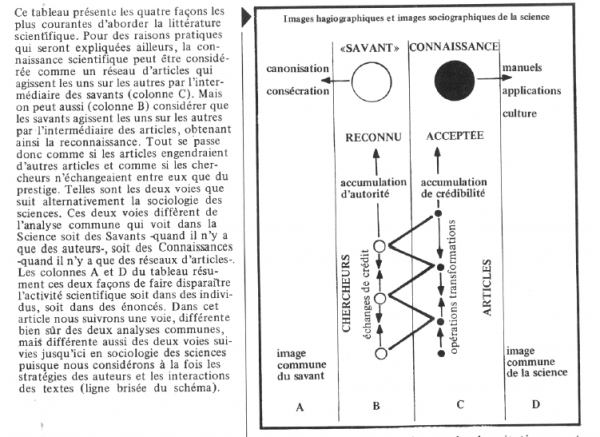

Nous nous intéresserons à l’exploration de la rhétorique de l’atlas humain, en anatomie et en science du corportement. L’on prendra également soin d’analyser certaines « perspectives de consistance optique » (Latour 1990) attribuables à des processus qui ne se manifestent pas facilement à l’œil nu. Ces perspectives — comme Françoise Bastide l’a par ailleurs parfaitement documenté (2001) — servent non seulement à illustrer et à favoriser l’observation, mais aussi à faire croire, ainsi qu’à obtenir l’approbation et à inspirer confiance. Il y a donc une dimension rhétorique et une dimension sémiotique qui se réfèrent à deux niveaux différents. Ainsi, on peut dire que la première ne peut être absorbée par la seconde, car on a d’un côté l’expression de contenus et de l’autre une fonction communicative que l’on attribue à la sémantique et qui a pour but de gagner, en quelque sorte, une bataille. Le mode de la persuasion constitue une sorte de pari que l’on ose d’une part au regard des contenus du texte énoncé et d’autre part en fonction de celui qui les énonce et en particulier en fonction du crédit professionnel dont il jouit. Car, en effet, il n’existe pas toujours une institution en mesure de conférer l’autorité et la légitimité nécessaires pour affirmer certaines choses. On le voit dans les colonnes B et C du tableau de Fabbri et Latour (1977) à propos des conceptions hagiographiques et sociographiques de la science (Schéma 1).

Schéma 1. Images hagiographiques et images sociographiques de la science, B. Latour et P. Fabbri, « La rhétorique de la science » (1977).

L’activité de construction intertextuelle se trouve au centre, à la fois pour celui qui affirme sa position au sein de la communauté scientifique – c’est le cas de l’Atlas of Human Brain — mais aussi pour celui dont le but est d’obtenir officiellement le rôle de reporter scientifique de masse — comme cela arrive pour l’autre ouvrage, Mapping the Mind. Peter Galison (1998) soutient à juste titre que le jugement de l’autre n’est pas automatique, mécanique ; en effet, on le prépare et on le dévance, par le biais de stratégies laborieuses. De notre point de vue, les réseaux à travers lesquels l’anatomie et la psychologie visualisent respectivement brain et mind servent justement à leur élaboration même. Ces réseaux se présentent en somme comme des dispositifs servant à penser et à débattre.

- Note de bas de page 1 :

-

Le passage d’une sémiologie de la perception à une sémiologie clinique dans laquelle c’est le corps-informateur construit comme tel par l’observation qui parle, représente une rupture capitale. L’espace d’énonciation devient celui du corps volumétrique et non plus celui de la superficie corporelle. Cfr. Fabbri 2005, pp. 26-34.

Revenons un peu en arrière dans le temps, afin de poser la problématique du travail d’interprétation dans les sciences dures. Au cours du XVIII siècle — comme nous le rappelle Michel Foucault (1963) — les scientifiques observaient directement le cerveau, en ouvrant le crâne. Pour Bichar, Récamier et Lallemand, voir signifiait percevoir de visu et l’œil constituait la porte d’accès à la vérité. Mais avec la clinique, au XX siècle, la médecine s’ouvre au discours et à la corrélation qui existe entre ce qui est visible et ce que l’on peut énoncer. L’observation participée, c’est-à-dire qui n’est pas le fait d’une seule personne, inaugure une capacité nouvelle de voir ce qui se transforme en des processus de mise en image, toujours moins invasifs et plus efficaces. Ainsi, l’interprétation, autrement dit le diagnostic, devient un effort de coordination entre symptôme, regard et langage1.

Le problème que Foucault se pose dans son essai de 1963 — à savoir, est-il possible d’intégrer dans un tableau (structure visible et lisible dans le même temps, ensemble spatial et verbal) ce que le regard du clinicien perçoit et ce qu’il comprend à travers le langage essentiel de la maladie ? — est encore d’actualité. Aujourd’hui, ce sont les frontières de la neuro-informatique qui répondent à cette question puisque cette matière a pour but « la constitution de systèmes référentiels de probabilité, de topométries dotées de codes de coordonnées spatiales définies » (Mai, Assheurer, Paxinos, 2006). La relation est inversée. En effet, les technologies de visualisation prennent le dessus sur la référence et reconfigurent le rapport entre l’objet et le corps, façonnant en même temps et à la même vitesse, les modalités du regard médical.

Au fil des années, des techniques de filmage toujours plus sophistiquées, digitalisées, ont favorisé :

-

une représentation en 3D qui comprend également les 2/3 de la matière cérébrale qui se trouve sous le cortex. Cette représentation a en somme favorisé la recherche au niveau des zones internes du cerveau. Avant, les cartes étaient bi-dimensionnelles et se limitaient à l’observation de la superficie externe. On connait bien par exemple les cartes préparées au début du XX siècle par l’allemand Korbinian Brodmann (1909). Ce célèbre neurologue se servait avant tout de grands formats pour représenter les sections, ainsi que d’un code chromatique rigoureux qui servait à différencier typologiquement les différentes aires. Il utilisait aussi différentes façons de tracer les traits afin de donner l’impression de degrés différents d’aspérités

-

le passage d’une image statique de la structure du cerveau à une approche de sa dynamique. En effet, la possibilité de nous concentrer sur les processus nous permet de savoir quelles sont les parties du cerveau qui sont les plus actives en fonction de l’activité que l’individu est en train de mener.

L’Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle (IRMf), technique extrêmement raffinée pour l’étude in vivo de la biochimie cérébrale, assure de ce point de vue un bon compromis entre résolution spatiale et temporalité. Morana Alac et Edwin Hutchins parlent de cet aspect dans une récente contribution scientifique qui énonce le résultat d’une micro-analyse d’enregistrements vidéos. Ils démontrent que l’action, du point de vue des scientifiques, est constitutive du savoir. Les scientifiques produisent de la connaissance en interagissant entre eux et en utilisant des ressources sémiologiques comme l’oralité, les gestes, les inscriptions, les images ou encore d’autres instruments. En ce qui concerne l’IRMf, Alac et Hutchins (2004) déclarent : « Il s’agit d’une technique grâce à laquelle il devient possible d’accéder à la cartographie de l’activité neuronale, de l’identifier et de l’apprendre ». Pour eux, les localisations dans le champs visuel correspondent point par point à des aires organisées à l’intérieur du cerveau. Quel serait alors le but de la production du savoir ? Une simple reconnaissance de quelque chose qui nous est déjà donné ? Ou, s’il est vrai comme le soutient Fontanille (1999) qu’il existe une tension entre l’identification icônique et l’impression référentielle, à qui est adressée cette tension ? Un sujet complice et/ou adversaire est-il mis en cause ?

Dans le cadre des recherches sur le cerveau humain, si l’on devait indiquer une constante, un mobile immuable comme le nomme Latour, c’est-à-dire un facteur qui se conserve dans le temps et dans le passage d’un médium à l’autre, on pourrait aisément penser à la régionalisation, à la division en aires. Même si la théorie modulaire du cerveau a vécu des moments de fortune très diverses. En effet, dans les années trente du siècle dernier par exemple, le neurologue Karl Lashley convainc la plus grande partie de ses confrères que les fonctions cognitives supérieures relèvent d’une action neuronale de masse, unifiée. Ainsi, pendant un certain temps, on cessa de faire des topographies. C’est la psychochirurgie qui en favorisa le retour. Ce dernier élément est un point important et qu’il ne faut pas sous-évaluer, comme nous le verrons avec le livre de R. Carter. À notre époque, enfin, il est dans la norme d’imaginer le cerveau à l’instar d’un territoire divisé et partagé. Cette vision s’est finalement imposée de façon stable et conventionnelle. Deleuze et Guattari eux-mêmes (1991) qui pourtant considèrent les connections neuronales en terme de champs de forces qui se font et se défont, tiennent pour fondamentale la Gestaltheorie dans la lecture des relations. On peut dire enfin que la carte garde, d’un côté, la mémoire de la littérature scientifique produite sur les réactions cérébrales, et de l’autre — mais c’est encore à vérifier — elle apparait toujours plus comme un modèle visuel de communication stratégique.

1. Le genre de l’atlas en physiologie

Venons-en donc à l’analyse de l’Atlas du cerveau humain de Mai, Assheurer et Paxinos (2006).

Le volume se présente comme « the first comprehensive topographic and diagrammic account of the human brain that has sufficient detail to provide current needs of the scientific community » (ibid., VII). Il contient des radiographies, des analyses microscopiques et des exemplaires de techniques de l’imagerie cérébrale, comme la tomographie par émission de positron (TEP) ou la résonance magnétique (IRM). Le travail est organisé en deux parties. La première est un atlas macroscopique qui comprend la section de trois têtes humaines, du point de vue ventral et dorsal et sur les trois plans horizontal, coronal et sagittal.

Les têtes sont le fruit d’images obtenues à travers la résonance magnétique. Sur les mêmes feuilles on trouve des radiographies et des dessins anatomiques. Ensemble, ces trois formes de figuration fournissent une vision complète et globale du crâne. Notons que les images radiographiques sont traitées de façon progressive : d’une densité maximale d’impression référentielles à une raréfaction progressive.

La deuxième partie, quant à elle, constitue un atlas microscopique fait de tomographies et de diagrammes de sections istologiques obtenues sur un cerveau humain en coupe horizontale. A côté de chaque image il y a un tableau avec les références aux sigles utilisées. Une version informatisée sur cd-Rom permet d’associer et de comparer les différents types de représentations. Il s’agit là d’un instrument considérable de transformation de l’atlas en banque de données 3D. Cet instrument permet en effet l’analyse et la manipulation des diverses zones du cerveau en sélectionnant la Region of interest (ROI) sur laquelle on peut, si on le désire, intervenir à travers une série d’opérations. En voici quelques-unes : la sélection, la focalisation, l’expansion, la marginalisation, l’augmentation du volume, la coordination. Il y a aussi une opération optionnelle qui permet de passer de la cyto-architecture à la fibro-architecture et à l’angio-architecture. Tout ceci démontre que l’on a pensé à permettre, à la fois, le changement de medium — de la radiographie au dessin en 3D ou au diagramme, évidemment toujours sur un support digital — mais aussi le changement de substance : de la structure cellulaire à celle des tissus et à celle du système lymphatique. Chacun peut visualiser simultanément ces images puisqu’il a la possibilité d’ouvrir des fenêtres multiples. En ce qui concerne la structure substancielle du cerveau il serait bon de s’arrêter un instant sur la description que propose Isaac Asimov (1966) qui était, ne l’oublions pas, avant tout un biochimiste.

Grant aussi, pendant un instant, éprouva la même sensation. Bien entendu le cerveau humain était l’objet le plus intensément compliqué de l’univers renfermé dans le plus petit espace possible. Tout autour d’eux, le silence régnait. Les cellules qui réussissaient à émerger étaient dentelées, irrégulières avec des dendrites fibreuses proéminantes ici et là, un peu comme une ronceraie. Alors qu’elles voyageaient dans le fluide intersticiel, le long des couloirs qui se formaient entre une cellule et l’autre, nous pouvions observer les dendrites entremêlées l’une sur l’autre et, pendant un court instant, elles passèrent sous ce qui nous semblait être une allée d’arbres ancestraux. Bien entendu le cerveau humain était l’objet le plus intensément compliqué de l’univers renfermé dans le plus petit espace possible. Tout autour d’eux, le silence régnait. Les cellules qui réussissaient à émerger étaient dentelées, irrégulières avec des dendrites fibreuses proéminantes ici et là, un peu comme une ronceraie. Alors qu’elles voyageaient dans le fluide intersticiel, le long des couloirs qui se formaient entre une cellule et l’autre, nous pouvions observer les dendrites entremêlées l’une sur l’autre et, pendant un court instant, elles passèrent sous ce qui nous semblait être une allée d’arbres ancestraux.

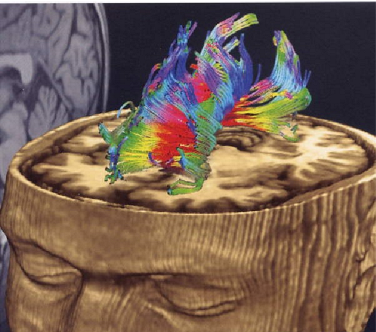

À propos de l’image examiné par Jacques Fontanille (2007) et qui a été présentée lors du colloque d’Urbino (fig. 1), on peut relire le passage suivant, toujours tiré d’Asimov (ibid.):

Le déferlement d’étincelles était visible de partout ; elles se propageaient le long des cellules, montant et descendant le long des fibres, zigzagant en un système incroyablement complexe qui semblait, à première vue, denué d’un ordre quel qu’il soit et qui donnait, malgré tout et on ne sait comment, une impression d’ordre. Ce que nous sommes en train de voir, dit Duval, c’est l’essence de l’humanité. Les cellules forment le cerveau physique, mais ces éclairs en mouvement représentent la pensée, l’esprit humain.

Fig. 1 « Le numérique au service de la santé », Pictures of the future, Munich, Siemens, Automne-hiver 2004-2005, p. 34.

Il y a, dans la science, une culture latente de la transduction verbo-visuel qu’il faudrait sérieusement prendre en compte.

Par la façon dont l’objet d’étude est mis en évidence, il est intéréssant de faire quelques observations sur la forme d’écriture choisie pour le volume : le fait, par exemple, que tout soit écrit à la troisième personne, c’est-à-dire en quelque sorte objectivé, ou encore le choix d’une énonciation au pluriel (The authors).

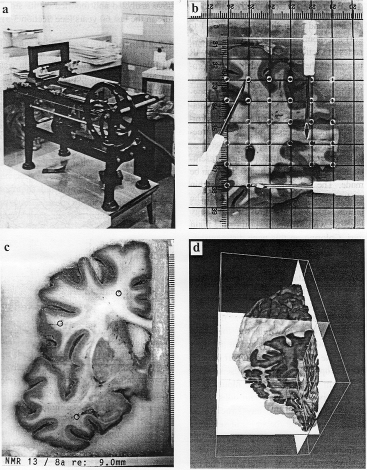

D’un autre côté, la section intitulée Matériaux et méthodes (Fig. 2) est très riche. Car elle dévoile quelles ont été les pratiques de préparation de la carte et elle ajoute de disdascalies qui fournissent des clefs pour la lecture. D’ailleurs elle met en évidence la nature des moyens dont on a eu besoin pour réaliser cette entreprise de cartographie. Il est important de souligner que ce type de pratique, c’est-à-dire le fait de relever ce que l’on pourrait nommer « l’envers du décor », est en général le soin des théoriciens des sciences et pas celui des scientifiques eux-mêmes. Pourtant, dans cet ouvrage, on trouve quatre photos, classées par ordre chronologique qui synthétisent le travail effectué. Ces photos intéragissent avec le texte et renforcent encore l’idée que les auteurs ont voulu donner des indications précises sur leur travail de cartographie.

Fig. 2. Matériaux et méthodes. Mai, Assheurer et Paxinos (2006).

-

Le cerveau est sectionné sur une table d’opération. Dans un premier temps, les tranches sont immergées dans une substance fixative pendant quarante-huit heures, ensuite, on les met dans des moules spécialement conçus à cet effet. Les tranches sont finalement conservées au surgélateur.

-

Sur la forme congélée, on applique une grille graduée et percée qui « n fixe l’orientation verticale » et permet l’inscription de « marques conventionnelles » — « punchmarks, fiducial marks » — (Mai, Assheurer, Paxinos 2006 : 3) voire marques de confiance, pour des ajustements futurs dans les diagrammes, au niveau topologique. Il faut clairement les considérer comme des évaluations énonciatives à propos d’objets qui doivent servir d’aide-mémoire.

-

On enlève la grille et l’on photographie chaque tranche en prenant la mesure.

-

On effectue enfin une reconstruction en 3D.

Parmi ces opérations, la congélation rappelle l’inévitable décomposition et la putréfaction de la matière corporelle et nous signale ainsi l’obstruction qui est faite à un anti-programme narratif. En effet, ainsi faisant, on empêche la partie physique du corpulent de s’acheminer de façon autonome à travers son processus biologique.

Les tomographies et les diagrammes des sections, en traduction réciproque, sont projetés à travers une mise en valeur de 6.5. La technique propre à la tomographie, qui permet de choisir ici une coupe extrêmenent rapprochée, restitue avec une emphase presque excessive le volume de cette couche de cerveau, qui remplit le format de la page tout entier au point de donner une impression de présence totalisante. Il s’agit là d’un indice de la volonté d’incarnation. Le diagramme conserve les traces de cette incarnation dans sa méréologie, faite de couches, et dans le relief donné au bord de l’image. Sa couleur plus sombre s’explique par la volonté de se détacher du fond.

Dans les cartes, ce qui frappe avant tout c’est qu’il est fait mention d’une « zone d’incertitude » (« ZI », Ibid : 41 ; 94 ; 165). Il s’agit d’un signe vide, à propos duquel les trois chercheurs admettent ne pas vouloir se prononcer et qui laisse penser que le débat reste ouvert. Cependant, toutes les autres zones ont été occupées et enregistrées. Bruno Latour (1990) a donc raison quand il affirme que les inscriptions en cascade créent une sorte de scénographie dans le texte scientifique. Pour chaque objection on peut trouver une inscription qui stoppe tout net les dissensions et soude au contraire des alliances. L’atlas du cerveau, comme l’atlas géographique, se concède toutefois le bénéfice du doute, restant ainsi ouvert à d’autres interprétations, faites par d’autres laboratoires. Cogitamus ergo sumus, pourrait-on dire en revisitant Latour (1996) qui à son tour revisite Descartes.

2. Le genre de l’atlas dans les sciences du comportement

Quels sont au contraire les traits caractéristiques d’une cartographie moderne des comportements humains destinée au grand public ? L’auteure de Mapping the Mind, Rita Carter, est journaliste à l’Independent et à New Scientist. Elle a été deux fois récompensée par l’Association des Médecins Jounalistes pour son importante contribution au journalisme scientifique.

Sous la houlette influente des « neurosciences du comportement » (Carter 1999 : 8), Rita Carter s’arroge le droit de documenter l’activité cérébrale qu’elle considère responsable des réponses du comportement. Elle mentionne bien entendu le nom de son conseiller scientifique, Christopher Firth, professeur de Neuropsychologie au Wellcome Department of Cognitive Neurology de Londres. Selon elle, le cerveau humain est un chantier où l’on produit quasiment de tout. Les zones sensorielles élaborent l’image du monde extérieur qui, au début, se présente seulement comme une perception élémentaire qui ne correspond pas au produit fini. La construction cérébrale finale est, elle, une perception dotée de significations. À ce sujet, on peut dire que les liens entre le cerveau et l’âme ont une grande importance et ils sont presque toujours représentés sous forme de parcours et non d’état. La prise en charge de l’énonciation se base sur une imagination bien réglementée qui « interpètre » des photos, des dessins, des cartes, des graphiques et des tableaux. Rita Carter mentionne en outre de nombreuses revues prestigieuses, elle construit aussi des interprétations dans lesquelles on voit poindre des stéréotypes culturels bien ancrés, le déjà-vu et le dejà entendu, qui donnent de l’assise au développement de l’argumentation. Les pronoms personnels les plus fréquents sont les pronoms d’allocution « tu » et « nous », qui sont en mesure d’attirer le lecteur dès les premiers instants et de le captiver. De plus, le langage est riche de métaphores et de discours rapportés.

- Note de bas de page 2 :

-

Pour une étude approfondie du fonctionnement de la rhétorique dans les images cfr. Groupe μ 2007.

Dans certains passages, l’auteure ose littéralement. Comme par exemple quand elle décrit le cerveau humain en le comparant à une noix de coco ou encore à un œuf qui a la couleur du foie cru et la consistance du beurre (Ibid. : 107). On voit bien à travers cet exemple qu’elle utilise des images que la plus grande partie du public peut apprécier et partager. Elle le fait tout aussi bien sur le plan verbal que sur le plan visuel2 avec des comparaisons d’une extrême efficacité. Dans le cas de la « dichotomanie » entre les deux hémisphères (Ibid. : 35) elle se sert de la définition de « gauche » que donne le Collins English Dictionnary :

-

Mal menaçant ou évocateur, ou bien bras.

-

Mal ou traître [du latin « sinistro » : gaucher]

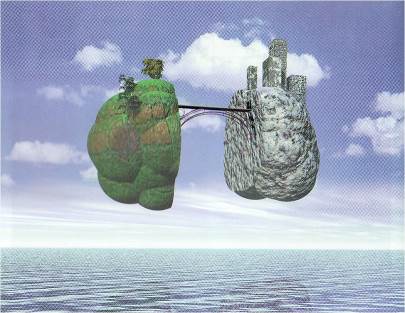

Elle utilise en outre une image magrittienne, « surréaliste » (Fig. 3).

Fig. 3 Image « surréaliste » des deux hémisphères, Carter (1999).

Chacun des deux hémisphères est présenté comme un actant et il possède des caractéristiques spécifiques : dureté d’âme, logique, esprit critique pour l’hémisphère droit et pour le gauche, bonne disposition envers la nature, émotivité et sensibilité. Autrement dit, l’on oppose le culturel — en gris — au naturel — en vert. La métaphore du corps calleux constitue « un pont entre les deux » (Ibid. : 34). Le texte et les images nous racontent une histoire séduisante.

Il existe cependant un risque qui est celui de tromper, en convaincant le lecteur, que les deux hémisphères sont véritablement séparés de façon aussi marquée. Or, il est urgent d’établir une critique de la science (Levy-Leblond) qui, en ce qui concerne le fait de prendre des distances avec les affleurements du réel, permette de rétablir la véritable valeur de l’isomorphisme.

L’hypothèse selon laquelle il existe un paysage psychologique du cerveau est strictement liée à la proposition que fait l’auteure et qui consiste en un lecteur tactile du cerveau humain.

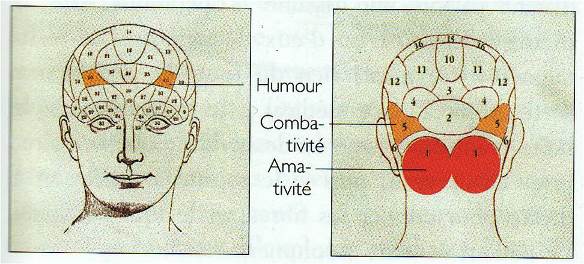

En effet, Carter fait remonter la naissance de la topographie du cerveau à l’époque de la phrénologie et des pratiques concrêtes de manupulations du crâne (Fig. 4).

Fig. 4. Franz Gall, Topographie psychologique du cerveau et Phrénologie, Carter (1999).

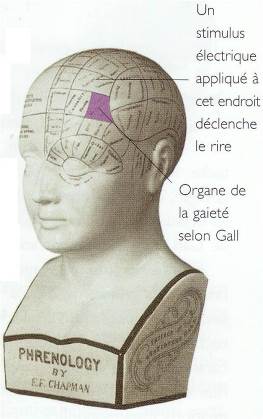

Franz Gall, le fondateur de la phrénologie, écrit en 1834 : « Mettez un doigt sur la nuque, puis bougez-le vers le bas et vers le haut. Vous trouverez à cet endroit une protubérance » (Carter 1999 : 11). Il s’agit de l’organe de l’affectivité amoureuse, thermiquement plus chaud ; du point de vue plastique, rouge et en relief. La seconde zone, celle de la combattivité, est plus plate et plus claire, ainsi que « peu étendue, surtout chez les indiens d’Asie et chez les habitants de Ceylan » (Ibid. : 11). Toujours selon les théories de Gall, sur le front on trouve l’organe de l’humour, de l’hilarité que l’on a pu observer à la suite d’applications de décharges électriques. À ce propos, on peut affirmer que l’illustration d’une sculpture (Fig. 5), qui explicite le modèle cérébral modulaire tel que le concevait le psychiatre Edward Chapman, est digne d’intérêt.

Fig. 5 Edward Chapman, Phrénologie et carte des passions sur un buste en marbre, Carter (1999).

En effet, le tatouage qui orne la tête du personnage représente la cartographie des passions et laisse penser, grâce à la synesthésie, que la carte a été réalisée à travers l’utilisation du toucher. D’autre part, cette sculpture confirme que la joie est bien localisée sur le front.

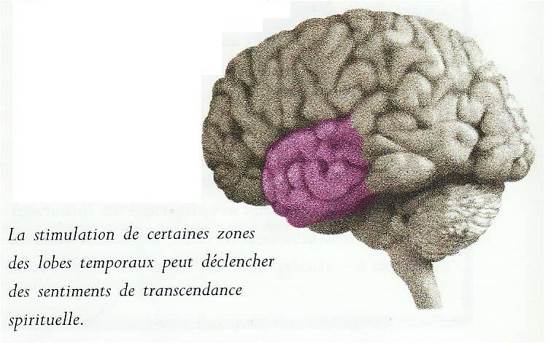

Au début du XXI siècle, modifier les comportements mentaux et soigner les maladies grâce à la manipulation du tissu cérébral est devenu une pratique courante. Michael Persinger, un chercheur canadien, a situé dans le lobe temporal du cerveau un point chaud, mystique (Fig. 6).

Fig. 6. Michael Persinger, Point mystique dans le Lobe temporal du cerveau, Carter (1999).

C’est au niveau de cette zone que semblent être générés les sentiments religieux, la croyance et la transcendance spirituelle. Michel Persinger essaie donc de susciter ces sentiments chez les non-croyants qu’il assimile, va savoir pourquoi, à des malades. Ici, Rita Carter rapporte un certain nombre d’entretien, publiés dans l’Independent et la Psychological Review, avec des patients qui affirment avoir vu Dieu (!).

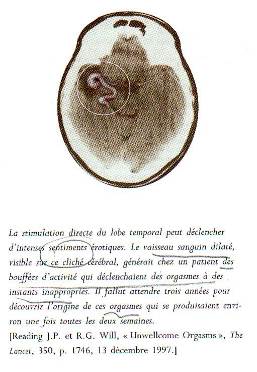

La stimulation directe du lobe temporal (pour être clair, celui de la bonne humeur) peut déchaîner par ailleurs d’intenses réactions érotiques (Fig. 7). Les vaisseaux sanguins, en se dilatant - sur l’illustration on peut en voir un, isolé et sans défense - générent chez le patient des orgasmes inappropriés…

Fig. 7 Réactions érotiques par stimulation directe du lobe temporal, Carter (1999).

La place est aussi faite à de nombreuses passions négatives. Dans ces cas-là, l’intérêt pour la régionalisation des parties du cerveau fléchit et l’on se concentre plus précisemment sur les procédés. Exemples :

-

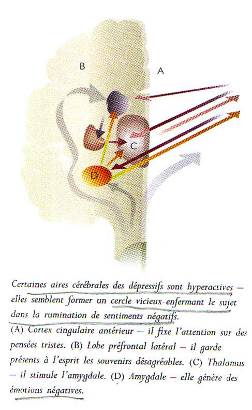

ruminer des sentiments négatifs (Fig. 8) est considéré comme l’origine d’un processus présenté comme un cercle vicieux, celui de la dépression.

Fig. 8 Le cercle vicieux des sentiments négatifs, Carter (1999).

Diversement de ce que l’on pourrait croire, il s’agit là d’un lieu riche d’activité cérébrale. Il est représenté à l’aide de flèches partant dans tous les sens et de couleurs sombres ;

-

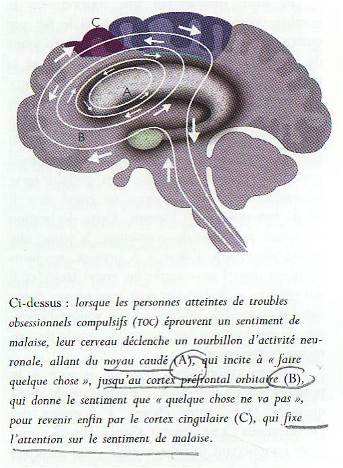

la sensation de malaise (Fig. 9), à laquelle est attribuée la forme d’une spirale où chacun des éléments cités joue un rôle ;

Fig. 9 Le malaise, Carter (1999).

-

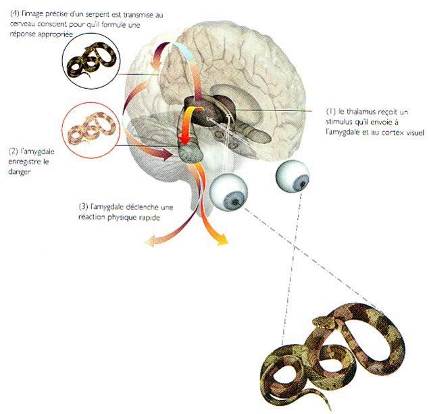

la peur (Fig. 10), processus largement définit par l’image, située dans le système limbique comme les autres passions d’ailleurs, puisque c’est là le siège des émotions.

Fig. 10 La peur, Carter (1999).

Notons les pointillés qui illustrent le lien entre événement et sentiment.

Cette co-action justifie le stéréotype figuratif de la peur provoquée — les yeux exhorbités — tout comme la différence de taille et d’aspect entre le serpent perçu et celui qui a été mémorisé ou encore la différence chromatique entre la phase où le cerveau enregistre le danger et celle où, une fois l’image précisée, le sujet réagit de façon adéquate. En ce qui concerne le rythme et la temporalité inscrits dans les processus cérébraux, on peut citer ici une dernière trouvaille en matière de vulgarisation scientifique (La Repubblica, 11 février 2007, Fig. 11) : les impulsions arriveraient directement au cerveau lorsque l’on est en train de dire la vérité alors qu’au contraire, lorsqu’on ment, les impulsions emprunteraient des chemins tortueux à travers plusieurs zones du cerveau.

Fig. 11 Processus de la vérité et du mensonge. La Repubblica, 11 février 2007.

En somme, lorsque le feu est vert, on passe, mais lorsque le feu est rouge alors on s’arrête, « ché la diritta via era smarrita » (Dante, Enfer, I). Par rapport à la thèse qui soutient au contraire que le parcours reste identique quelle que soit l’intention, l’image qui est ici proposée met en évidence les termes d’une controverse.

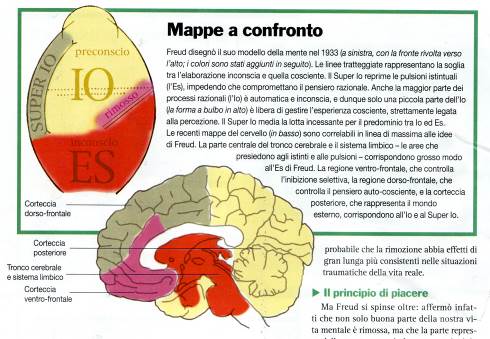

Terminons notre parcours avec la carte de la personnalité, à laquelle Rita Carter consacre un chapitre tout entier (V, A world of One’Own) et qui comprend tous les stades entre l’élaboration consciente et inconsciente. Dessinée par Freud, cette carte à été colorée récemment. On le voit dans cette illustration tirée du numéro de janvier de Le Scienze (2007, Fig. 12).

Fig. 12 Carte de la personnalité depuis Sigmund Freud. Le Scienze, janvier 2007.

La carte fonctionne sur une base de quatre couleurs :

-

Rouge : inconscient. Système limbique

-

Jaune : Moi. Cortex postérieur

-

Beige : Sur-Moi. Cortex dorso-frontal

-

Violet : Contenu refoulé par le Sur-Moi. Cortex ventro-frontal

Même la conscience, pourtant habilement reconduite aux circuits de l’esprit, est spatialisée. Qui plus est de façon justifiée, puisque cette spatialisation est basée sur les relations entre les différents composants. Il s’agit là d’une évolution de la thèse de Solms et Turnbull (2002 : 251-352) selon laquelle avec ce modèle on fait émerger « une psychanalyse radicalement différente, en mesure de reconquérir son rôle de science de la subjectivité humaine ».

En revenant aux problématiques du genre de l’Atlas, on peut dire que celui-ci semble destiné, que ce soit dans la distribution des passions (Carter 1999) ou bien en ce qui concerne les efforts concernant la redéfinition physiologique (Mai, Assheurer, Paxinos 2006), à devenir une partie de la mémoire de celui qui le reçoit. Dans le cas de Mapping the Mind, il s’agit d’un instrument de consultation pernicieux. Atlas of the Human Brain constitue, quant à lui, un système de notions capable à la fois de suivre l’évolution d’une maladie pour ensuite intervenir et, du point de vue de la recherche, de permettre d’avancer dans l’exploration du cerveau. Selon James Elkins (1999) les images biomédicales constituent des dispositifs entrouverts. Elles contiennent en leur sein même des éléments de destabilisation et l’impossibilité d’une interprétation définitive. Elles sont en somme les acteurs d’un défi sur le plan de la communication : celui chargé de la modification du sens.