Dispositifs producteurs de l’évidence géométrique d’une preuve formelle

Les preuves logico-formelles tirent leur pouvoir de conviction de l’évidence de certaines transformations de configurations symbo-liques, lesquelles requièrent tout à la fois une chronosyntaxe et une toposyntaxe. Il s’agira ici de s’intéresser à la manière dont cette évidence est soigneusement construite par des procédés relevant de la sémiotique et de la rhétorique visuelles.

- Note de bas de page 1 :

-

Bruno Leclercq, « Rhétorique de l’idéographie I. Intuitions idéographiques », Visible, n° 9, 2013.

Dans un texte d’un précédent volume1, nous nous sommes efforcé de montrer comment, après avoir dénoncé les appels à l’intuition auxquels recouraient encore de nombreuses démonstrations mathématiques du XIXe siècle – notamment en géométrie – et leur avoir opposé l’exigence de preuves formelles purement déductives, de grands théoriciens de la démonstration comme David Hilbert ou Ludwig Wittgenstein avaient néanmoins reconnu la dimension essentiellement figurative de ces preuves formelles et par là même la nécessité de les soumettre aux investigations de la sémiotique et même de la rhétorique visuelles. Nous nous efforcerons ici d’esquisser certains éléments d’une telle étude.

Montrer, c’est mettre en évidence

- Note de bas de page 2 :

-

Rudolf Carnap, Die Logische Syntax der Sprache, Vienne, Julius Springer, 1934.

Notre propos de l’article précité s’achevait sur l’idée que, même dans une preuve formelle, démontrer, c’est moins « dire » que « montrer », c’est-à-dire « exhiber », « faire voir » un certain nombre de rapports structurels entre des formes – ici des formules –, ainsi que la conformité des transformations qu’elles encourent à un ensemble de règles d’inférence – que Carnap appelle précisément « règles de transfor-mation »2 – préalablement énoncées. Il ne faudrait toutefois pas croire qu’on en revient alors simplement au recours à l’intuition ou à l’évidence et qu’« il n’y a qu’à voir » la validité des preuves formelles. Montrer, c’est bien plutôt faire voir, mettre en évidence, ce qui suppose tout un ensemble de procédés de présentation formelle dont on cherchera ici à montrer la part rhétorique.

Dans leur Traité de l’argumentation, Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca ont, on le sait, souligné la naïveté non critique du recours à l’évidence comme moyen de preuve :

- Note de bas de page 3 :

-

Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, « Logique et rhétorique », Revue philosophique de la France et de l’étranger, n° 140, 1950, reproduit dans Rhétoriques, Editions de l’Université de Bruxelles, 1989, p. 64.

Rien de plus efficace, sans doute, que de dire à autrui : « Regarde et tu verras » […]. Nous ne considérerons point cela comme de l’argu-mentation. […] l’expérience brute sera, bien des fois, jugée insuffisante comme moyen de preuve ; l’un des interlocuteurs la récusera, et dès lors, la question se posera de savoir si la perception en question doit être admise ou non comme un fait. L’argumentation au sujet des interprétations de l’expérience entrera en jeu, et les procédés utilisés pour convaincre l’adversaire feront évidemment partie de notre champ d’étude3.

Bien sûr, il ne s’agit pas, pour les tenants de la « nouvelle rhétorique », de contester que la conviction rationnelle puisse reposer en dernière analyse sur un certain nombre d’évidences, mais seulement de nier que ces évidences soient entièrement naturelles et indépendantes de toute construction. La thèse rhétorique, c’est justement que les évidences sont construites dans et par l’argumentation :

- Note de bas de page 4 :

-

Chaïm Perelman, « Rhétorique et philosophie », Les études philosophiques, n° 24, 1969, reproduit dans Rhétoriques, op. cit., p. 217.

Le recours à l’évidence donnait au rationalisme classique une assurance que le rationalisme rhétorique ne possède plus, car ce qui pour celui-là se présentait comme une certitude ne peut constituer pour celui-ci qu’une hypothèse soumise à l’épreuve ; il ne suffit plus de présumer l’accord de l’auditoire universel, il faut s’en assurer effectivement4.

Une preuve doit convaincre et, pour cela, produire l’évidence. À cet égard, la Nouvelle rhétorique rejoint le point de vue qu’avait exprimé le second Wittgenstein lorsqu’il était revenu sur la question de la nature des preuves quinze ans après le Tractatus. Reconsidérant sa thèse initiale selon laquelle une démonstration tient dans la pure et simple exhibition de configurations reflétant des rapports logiques, Wittgenstein avait souligné l’importance – constitutive de la notion même de preuve – de la capacité de ces configurations à emporter effectivement la conviction de leur public :

- Note de bas de page 5 :

-

Ludwig Wittgenstein, Cours sur les fondements des mathématiques (1939), Mauvezin, T.E.R., 1995, cours XXV, p. 250.

L’idée qu’il existe deux sortes de preuves : la preuve « véritable » – celle qui donne une assise solide à la proposition et en fait une proposition inébranlable et indestructible – et la preuve destinée à vous convaincre […] provient d’une conception erronée du travail effectif de la preuve5.

Ou encore :

- Note de bas de page 6 :

-

Ludwig Wittgenstein, Remarks on the foundations of mathematics (1937-1944), Oxford, Basil Blackwell, 3ème edition, 1978, § III-39, p. 171.

Ce qui nous convainc, c’est ça la preuve. Une configuration qui ne nous convainc pas n’est pas la preuve6.

- Note de bas de page 7 :

-

Eric Krabbe, « Strategic Maneuvering in Mathematical Proofs », Argumentation, n° 22, p. 465. Voir aussi Andrew Aberdein « Mathematics and Argumentation », Foundations of Science, n° 14 (1-2), 2009, p. 2 : « Il y a bien plus dans le processus de prouver que son produit. Or, la plus grande partie de ce processus peut être comprise comme de l’argumentation ». Sur l’irréductibilité des preuves aux dérivations, ou de la conséquence logique à la dérivabilité, et de la théorie de l’argumentation aux considérations de théorie de la preuve, voir aussi Erik Krabbe, « Arguments, proofs and dialogues », Dialogisches Handeln : Eine Festschrift für Kuno Lorenz, études réunies par Michael Astroh, Dietfried Gerhardus and Gerhard Heinzmann, Heidelberg, Spektrum Akademischer Verlag, 1997, p. 63-75 ; Yehuda Rav, « Why do we prove theorems ? », Philosophia Mathematica, n° 7 (3), 1999, p. 11, p. 29 ; Yehuda Rav, « A Critique of Formalist-Mechanist Version of the Justification of Arguments in Mathematician’s Proofs Practices », Philosophia Mathematica, n° 15, p. 301-303.

C’est en fait l’autonomie de la validité de la preuve par rapport à l’ensemble des pratiques argumentatives – discursives et figuratives – dans lesquelles elle s’inscrit et qui la « régissent » que Wittgenstein met en question. La preuve ne peut prétendre valoir indépendamment des règles du jeu que fixent les pratiques mathématiques, y compris en ce qui concerne ses dispositifs d’expression. Et c’est pourquoi la logique n’est pas exempte de certaines préoccupations rhétoriques. Comme y insistent aujourd’hui encore de nombreux théoriciens de l’argumentation, les preuves formelles, aussi rigoureuses qu’elles soient, ne sont proprement des preuves que dans la mesure où elles participent d’un projet argumentatif plus large. Ainsi que le dit Erik Krabbe7 :

Les preuves formelles sont sans failles et inattaquables. Mais elles ne prouvent rien par elles-mêmes ; pour cela, elles doivent être interprétées. Les preuves de la logique mathématique qui sont vecteurs de conviction ne sont pas ces objets formels mais les preuves informelles à leur égard, et ces preuves sont typiquement des argumentations.

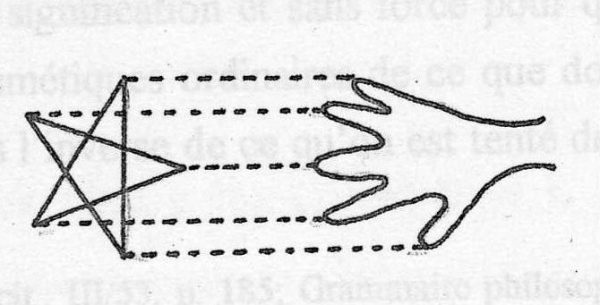

L’impossibilité pour les simples dérivations syntaxiques de formules de constituer par elles-mêmes des preuves réside notamment, comme l’avait souligné Wittgenstein, dans l’incapacité des figures – autant que des propositions – d’énoncer explicitement les propriétés logiques qu’elles exhibent – de « dire » ce qu’elles « montrent » – et donc de fournir les principes de leur propre interprétation. C’est pourquoi montrer ne suffit généralement pas. Le schéma suivant, demande Wittgenstein, prouve-t-il que le pentacle comporte autant de sommets que la main de doigts ?

Ludwig Wittgenstein, Lectures on the Foundations of Mathematics (1939), Harvester Press, 1976, lecture VII.

Et que prouve alors le schéma suivant ?

Ibid.

- Note de bas de page 8 :

-

Il y a là un cas particulier d’une thèse wittgensteinienne plus générale et souvent commentée, celle de l’incapacité d’une règle à énoncer la manière dont elle-même doit être interprétée, de sorte qu’il est toujours théoriquement possible de juger une action conforme à la règle moyennant une certaine interprétation de celle-ci (voir notamment Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques (1945-1946), Paris, Gallimard, 2004, § 201, p. 126 ; Remarks on the foundations of mathematics (1937-1944), op. cit., § I 113, p. 79).

- Note de bas de page 9 :

-

Pour Denis Bertrand, la rhétorique tout entière est « art du regard » dans la mesure où elle vise à « faire voir » (« Sémiotique, philologie et rhétorique : pour une mise en perspective des disciplines du sens », Colloque ABRALIN, 2009 (http://denisbertrand.unblog.fr/files/2009/11/srsmiophilolrht2.pdf)).

L’image reflète certes les formes de ce qu’elle représente, mais elle ne peut en outre attester elle-même sa « conformité » à son modèle. De même, des rapports logiques sont reflétés par les formules et leurs transformations, mais la conformité de celles-ci à ceux-là n’est pas elle-même figurée dans l’image qui constitue la preuve ; elle suppose une interprétation externe à celle-ci8. Que la figure n’indique pas elle-même ce qu’elle montre ni donc ce qu’elle démontre, telle semble la conclusion à laquelle parvient le second Wittgenstein, légitimant par là-même une analyse sémiotique et rhétorique du (dé)montrer, une étude des procédés du « faire voir » et du « mettre en évidence »9.

Rhétorique des transformations réglées

- Note de bas de page 10 :

-

Sur les rapports entre les deux sens du mot « rhétorique », voir Bruno Leclercq, « Néo-rhétoriques ‘made in Belgium’ : figures de style et argumentation », Argumentum, n° 9, 2011, p. 22-38.

Dans la mesure où il s’agit là de procédés producteurs d’effets de conviction, semble ici tout à fait légitime le terme « rhétorique » dans le sens qu’a privilégié Perelman. C’est toutefois dans les travaux du Groupe µ, et singulièrement dans leur Traité du signe visuel, que nous trouverons les indications les plus précieuses pour aborder cette question des procédés « rhétoriques »10 qui sous-tendent la figurativité et le pouvoir (dé)monstratif des preuves formelles.

Un double avertissement, qui ouvre le chapitre VIII du Traité du signe visuel consacré à la rhétorique plastique, semble toutefois d’emblée mettre à mal le présent projet :

Tout d’abord, la relation syntagmatique n’est pas, dans le visuel, d’ordre linéaire (comme c’est le cas dans le linguistique) : elle est d’ordre spatial. De sorte que le facteur chronologique y est en principe absent1 : on ne peut affirmer que le récepteur regarde d’abord telle position, puis telle autre, puis encore telle autre. […]

- Note de bas de page 11 :

-

Groupe µ, Traité du signe visuel, Paris, Le Seuil, 1992, p. 316.

La deuxième difficulté est que, même lorsque l’on a identifié les règles syntagmatiques d’un énoncé, toute variation dans les éléments ordonnés ne doit pas nécessairement être considérée comme une rupture. […] On ne parlera de déviation que lorsque le contenu effectif d’une position donnée n’est pas conforme à ce qui est attendu11.

La seconde difficulté dont il est ici question renvoie à la spécificité des transformations atypiques et déviantes qui constituent la « rhétorique » au sens que privilégie le Groupe µ. L’idée-phare de leur conception étant que l’effet rhétorique suppose la perception d’un écart par rapport à une norme, il semble en première analyse qu’on ne puisse trouver là les fondements d’une étude d’effets de conviction qui, dans le cas des preuves formelles, sont au contraire produits par la perception de ce que des transformations sont parfaitement « régulières », c’est-à-dire conformes aux « normes » et aux pratiques usuelles.

- Note de bas de page 12 :

-

Voir aussi Traité du signe visuel, op. cit., p. 185, p. 306-311.

- Note de bas de page 13 :

-

En outre, ces effets sont moins différents l’un de l’autre qu’il semble à première vue : la violation poétique de normes exige aussi de les respecter partiellement, tandis qu’à l’inverse, la contrainte persuasive exige une certaine reconfiguration créative de l’information. Voir notre « Néo-rhétoriques ‘made in Belgium’ : figures de style et argumentation », op. cit.

Mais, en fait, le Groupe µ se borne ici à rappeler que toute transformation syntaxique – en particulier de configuration spatiale – n’est pas productrice d’un effet poétique12. Si donc la précédente citation nous avertit de ce que les effets de conviction engendrés par le respect de règles de transformation ne sont pas tout à fait du même ordre que les effets poétiques engendrés par leur transgression, il reste néanmoins vrai que les uns et les autres de ces effets reposent sans doute sur une même sémiotique initiale, qui formule les principes de ces règles de transformation, voire sur une même rhétorique fondamentale, qui explicite les conditions de production de sens nouveaux par des jeux d’isotopie et d’allotopie exploitant ces principes13.

Orientation de l’image et narration pas à pas

La première difficulté pointée du doigt par la citation concerne quant à elle la possibilité de représenter, par une image, le développement « temporel » d’une démonstration. Bien sûr, entre les thèses d’une preuve logique ou mathématique, il n’est pas proprement question de liens d’antériorité chronologique mais seulement logique. Cependant, en tant que performance argumentative, une démonstration comporte bel et bien un ordre et un sens, qui va des prémisses aux conclusions par une « succession » rigoureuse de pas. S’il s’avérait donc que, faute d’orientation, une image ne peut figurer ce type de succession, l’idée même qu’on puisse démontrer avec des images en serait sérieusement mise à mal.

- Note de bas de page 14 :

-

Groupe µ, Traité du signe visuel, op. cit., p. 39-41.

- Note de bas de page 15 :

-

Ibid., p. 210-221.

- Note de bas de page 16 :

-

Ibid., p. 328.

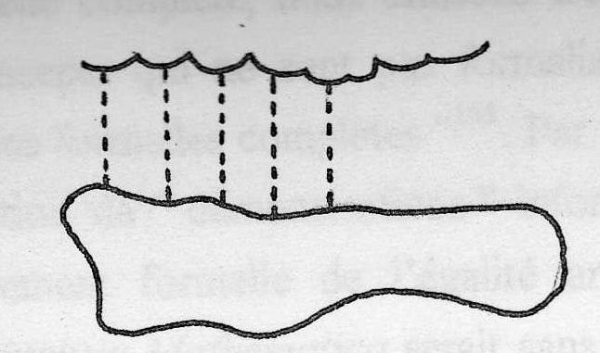

Fort heureusement, par un appel de notes dans la citation même que nous avons reproduite, le Groupe µ renvoie à des développements qu’il a auparavant consacrés à l’ordination et à l’orientation de l’image visuelle, lesquelles sont notamment le fait de tendances organisatrices inhérentes à la perception14, mais aussi de la possible présence dans l’image de configurations particulières qui se prêtent au formème « orientation »15. Le Traité du signe visuel lui-même propose d’ailleurs des analyses de figures pourvues d’une forte dimension « chronologique », voire narrative, comme celle de la « Médiation du cercle au carré »16 :

Groupe µ, Traité du signe visuel, Paris, Le Seuil, 1992, p. 328.

- Note de bas de page 17 :

-

Une spécificité des figures narratives que nous étudierons ici est qu’elles se composeront d’une série de formes « co-présentes » (cf. les couplages in praesentia disjoints du Traité du signe visuel, op. cit., p. 274-275) entre lesquelles sont opérées des « transformations » (Ibid. p. 132-142) telles que chaque forme joue tour à tour les rôles de référent et de signifiant ou de transformé et de transformat (Ibid. p. 225-226).

Le passage progressif du cercle au carré – deux figures en principe opposées, mais qui présentent en fait des invariants topologiques – est rendu patent par l’organisation spatiale de la présentation (alignement ordonné17) ainsi que par le cumul des transformations visuelles, c’est-à-dire par le fait que les figures ne se distinguent de celles qui leur sont contiguës que par une unique transformation alors qu’elles diffèrent des figures plus éloignées par une multitude croissante de transformations.

On a là manifestement un premier modèle très utile pour penser la force de conviction d’une preuve formelle comme la suivante, qui démontre l’équivalence de deux formules, lesquelles pourraient représenter, par exemple, les phrases françaises « S’il y a ne fut-ce qu’un rayon de soleil, je suis heureux » et « Tout rayon de soleil, quel qu’il soit, me rend heureux ». L’alignement spatial (ici vertical plutôt qu’horizontal) des formules ainsi que le cumul des transformations visuelles donne clairement à cette figure la forme générale d’une « narration pas à pas » :

∃x Fx ⊃ p

¬∃x Fx ∨∨ p

∀x¬Fx ∨ p

∀x(¬Fx ∨ p)

∀x (Fx ⊃ p)

- Note de bas de page 18 :

-

C’est d’ailleurs effectivement le cas ici en raison des relations d’équivalence plutôt que de simple conséquence logique qui existent entre les formules à chaque étape.

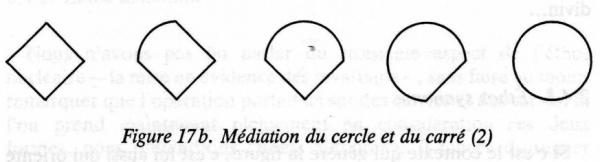

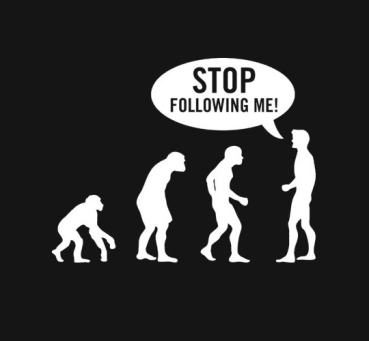

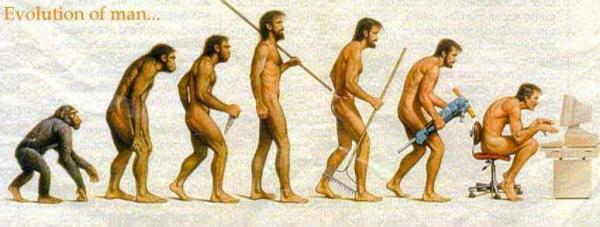

À noter que, quoique nettement orientée, cette figure semble toutefois, comme d’ailleurs celle de la médiation du cercle et du carré, pouvoir être lue dans les deux sens de cette direction : la chaîne de transformations peut en principe aller indifféremment de bas en haut ou de haut en bas18 comme précédemment de droite à gauche ou de gauche à droite. Et, à cet égard, les deux images se distinguent nettement de la célèbre image qui, par le même procédé de la narration pas à pas, sert classiquement d’appui – argumentatif au moins autant qu’illustratif – à la présentation de la théorie de l’évolution :

Rudolph Zallinger, "The March of Progress", Time-Life's Early Man, 1965.

On retrouve ici l’alignement et le cumul des transformations. Mais l’orientation même des différentes sous-images impose un sens univoque gauche-droite à la progression narrative. C’est d’ailleurs sur ce trait sémiotique du « sens de la marche » que joue la transformation – cette fois proprement « rhétorique » au sens du Groupe µ – qui préside à la construction de l’image suivante :

- Note de bas de page 19 :

-

Groupe µ, Traité du signe visuel, op. cit., p. 214-215.

Dans l’image originaire de l’évolution, la « progression » gauche-droite est en outre renforcée, dans sa dimension axiologique, par l’accroissement de la taille des éléments, formème sémiotique19 qui permet à son tour d’autres variations « rhétoriques », qui le soulignent a contrario :

- Note de bas de page 20 :

-

Sur ce point, voir notamment les analyses du Groupe µ, « L’effet de temporalité dans les images fixes », Texte, n° 21-22, 1997, p. 63 ; et Jean-Marie Klinkenberg, « À quoi servent les schémas ? Tabularité et dynamisme linéaire », Protée, n° 37 (3), 2009, p. 67-68.

C’est cependant aussi de l’extérieur, et par l’interférence de la syntaxe d’un autre code, celui de l’écriture linguistique, qu’est aussi imposé à l’image un autre facteur du formème « orientation »20. Il est en effet clair que le choix du sens gauche-droite pour marquer la progression (chronologique et axiologique) de cette image n’est pas totalement fortuit. Que cette interférence linguistique soit sans doute très fréquente dans le marquage visuel de la progression, c’est ce que montrerait peut-être le fait que, en dépit de leur réversibilité de principe, les images de la transformation du carré en cercle et de la formule ∃x Fx ⊃ p en sa forme ∀x (Fx ⊃ p) soient, en Occident, lues plus volontiers comme des narrations allant respectivement de gauche à droite et de haut en bas que de droite à gauche et de bas en haut.

Il y a là évidemment un nouvel élément intéressant pour l’analyse sémiotique et rhétorique de la preuve formelle en tant qu’image. Car, si l’orientation de l’image semble un trait essentiel à sa capacité même de figurer une preuve formelle, il semble que, du fait de leur conformité à la norme du développement linguistique, les orientations gauche-droite et haut-bas possèdent un indéniable avantage persuasif (ou « rhétorique » au sens de Perelman). Et cela est d’autant plus vrai que, selon le parallélisme revendiqué par Leibniz, mais aussi Peirce, Frege ou Peano, le calcul formel se veut expression en langage symbolique d’un raisonnement qui pourrait se tenir en principe (quoique de manière moins rigoureuse) dans le langage quotidien, de sorte que, en dépit du fait que ce ne soit en fait pas nécessaire du strict point de vue de l’analyse logique, on s’attend à retrouver, dans la présentation spatiale du calcul, certains traits du langage naturel qu’il formalise.

Le bon pas : supervision globale et locale

- Note de bas de page 21 :

-

« L’encyclopédie permet de calculer, parmi les traits des types manifestés par les deux images, ceux qui sont en intersection. Cette intersection fournit un invariant. Les traits en exclusion réciproque – les traits invariants – sont ensuite mis en relation grâce à un processus narratif qui puisse justifier le passage du premier ensemble de traits au second. […] Dans ce calcul, plus l’invariant est mince (et, par conséquent, plus le variant est important), plus les hypothèses concernant le processus sont nombreuses » (Groupe µ, « L’effet de temporalité dans les images fixes », op. cit. p. 49-50).

Avant de revenir sur ce point, qui pose non seulement la question de l’efficacité rhétorique (au sens de Perelman) des conventions notationnelles, mais aussi le problème difficile du statut même – linguistique ou figuratif – de l’idéographie, attardons-nous encore sur un élément que suggère la comparaison de l’image de la preuve formelle avec celle de l’évolution du singe (ou d’un primate qui lui ressemble) vers l’homme. Pour être convaincante, cette dernière doit en effet veiller à ce que, comme les primates qu’elle représente, la progression narrative toute entière « marche d’un bon pas », c’est-à-dire qu’elle se décompose en une série de pas qui ne soient ni trop nombreux – pour qu’on puisse saisir d’un seul coup d’œil l’ensemble du processus – ni trop peu nombreux – pour que la transformation préserve suffisamment d’invariant (et reste donc plausible) à chaque étape21 –, mais aussi en une série de pas qui soient suffisamment réguliers pour ne pas laisser paraître la possibilité de « chaînons manquants » dans un processus qui, pour atteindre son objectif, se doit d’être ininterrompu.

- Note de bas de page 22 :

-

Dans les Règles pour la direction de l’esprit (in Œuvres et Lettres, Paris, Gallimard, La Pléiade, Règle III, p. 41-42 ; Règle VII, p. 57-58 ; Règle XI, p. 73-74), René Descartes avait en effet subordonné la déduction à l’« intuition » au nom du double principe selon lequel, non seulement chaque pas déductif, mais aussi la preuve dans son ensemble, doit bénéficier d’une certaine évidence. L’intuition dont se revendiquait alors Descartes était une évidence rationnelle puisant aux sources de la clarté et de la distinction. Dans le précédent texte, nous avons montré que les mathématiques du XIXe siècle s’étaient au contraire efforcées d’éliminer ce type d’intuition rationnelle – ou même l’intuition sensible purifiée que Kant avait cherché à lui substituer – au profit de la seule inférence déductive. Mais, si on accepte que le pouvoir persuasif de la preuve formelle repose dans sa configuration spatiale, on retrouve alors, au niveau de l’intuition sensible des symboles eux-mêmes et de leurs rapports syntaxiques dans l’image, les exigences de Descartes quant à l’évidence de chaque transformation d’une part et l’évidence de la configuration d’ensemble d’autre part. Que Descartes comme aussi Leibniz aient en fait, en héritiers de Proclus, toujours eu en tête cette intuition sensible des symboles eux-mêmes lorsqu’ils parlaient d’évidence ou d’imagination mathématique, c’est cependant ce que montre la lecture contemporaine qu’en fait David Rabouin dans Mathesis Universalis. L’idée de ‘mathématique universelle’ d’Aristote à Descartes, Paris, PUF, 2009. Cf. aussi David Rabouin, « Logique, mathématique et imagination dans la philosophie de Leibniz », Corpus, n° 49, p. 165-198. Merci à Laurence Bouquiaux d’avoir attiré notre attention sur ces travaux.

Or, en dépit d’importantes différences sur lesquelles nous allons revenir, il semble bien que ces mêmes exigences pèsent sur le rythme d’une preuve formelle. Ici aussi, comme l’indiquait déjà Descartes22, il est souhaitable que le destinataire de la preuve puisse tout à la fois se convaincre de l’évidence du mouvement d’ensemble et de celle de chacune des étapes. Dans une preuve formelle, insistent les déductivistes, cela suppose cependant que chaque pas soit parfaitement « assuré », c’est-à-dire « légitimé par un principe d’inférence admis au départ ». Sous peine de remettre en cause la preuve tout entière, est absolument exclu le moindre saut périlleux entre deux étapes du développement. Chaque transformation doit être parfaitement conforme à l’application stricte d’une règle canonique et ne peut simplement être intuitive.

- Note de bas de page 23 :

-

Merci à Francis Edeline de ses remarques sur la distinction entre représen-tations de processus empiriques et de processus logiques.

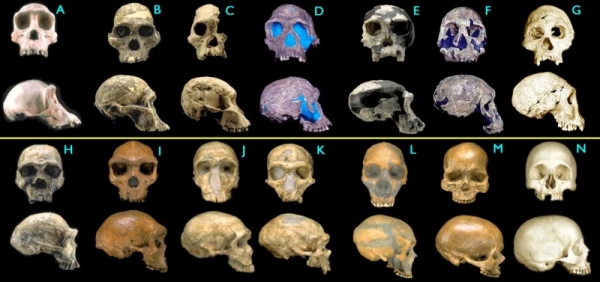

À cet égard, soulignons en passant qu’il se pourrait bien que ce soit précisément en mettant en scène, sur ce point, une analogie (superficielle) entre elle-même et la preuve formelle que l’image retraçant l’évolution du singe à l’homme entend appuyer son propre pouvoir de conviction. En décomposant l’ensemble du processus – qui est ici empirique et non logique – du « grand saut » entre le singe et l’homme en une suite assez régulière de sauts de puce, l’image semble suggérer que la science dispose des règles de transformation qui rendent compte de chacun de ces sauts23. Or, on sait que la biologie ne fournit pas de telles lois d’évolution, mais seulement des mécanismes de variation génétique et des principes de sélection, qui, au mieux, rendent chacune de ces transformations plausible. C’est pourquoi, faute que ses transformations soient « réglées », l’image de l’évolution n’est évidemment pas une preuve formelle même si elle s’en donne les apparences. S’il y a ici une valeur démonstrative de l’image, elle tient plutôt dans le fait que chacune des étapes de la narration est empiriquement avérée. Mais, à cet égard, sont alors plus rationnellement convaincantes encore les photos traditionnelles d’alignements de crânes d’australopithèques, d’homo habilis et d’homo erectus, qui attestent effectivement de l’existence passée d’espèces intermédiaires entre le singe et l’homme :

Fossil hominid skulls, Smithsonian Institution, 2000.

Crânes fossiles d'hominidés : (A) Pan troglodytes, chimpanzee, moderne (B) Australopithecus africanus, STS 5, 2.6 Millions d'années (C) Australopithecus africanus, STS 71, 2.5 Millions d'années (D) Homo habilis, KNM-ER 1813, 1.9 Millions d'années (E) Homo habilis, OH24, 1.8 Mi A (F) Homo rudolfensis, KNM-ER 1470, 1.8 Mi A (G) Homo erectus, Dmanisi cranium D2700, 1.75 Mil An (H) Homo ergaster (early H. erectus), KNM-ER 3733, 1.75 Mi A (I) Homo heidelbergensis, "Rhodesia man," 300,000 - 125,000 ans* (J) Homo sapiens neanderthalensis, La Ferrassie 1, 70,000 ans (K) Homo sapiens neanderthalensis, La Chappelle-aux-Saints, 60,000 ans (L) Homo sapiens neanderthalensis, Le Moustier, 45,000 ans (M) Homo sapiens sapiens, Cro-Magnon I, 30,000 ans (N) Homo sapiens sapiens, moderne.

- Note de bas de page 24 :

-

Charles Sanders Peirce, « Principes d’interprétation » (1903), in Œuvres III. Écrits logiques, Paris, Cerf, 2006, p. 336.

Revenant aux preuves formelles, on rappellera la double exigence d’une vision globale du mouvement général de la preuve et d’une rigueur locale qui, comme le dit Peirce, suppose que « que nous puissions observer la transformation des prémisses en conclusion par une série d’étapes dont chacune soit de la plus extrême simplicité possible »24. De premier abord, ces deux exigences semblent contradictoires puisque voir le mouvement d’ensemble suppose que celui-ci ne disparaisse pas sous la multiplicité et la diversité de ses étapes. Lorsque la preuve est longue et « irrégulière » (au sens où elle sollicite des moyens démonstratifs d’ordres différents), la supervision globale semble dès lors impossible, à moins de développer, comme le font en effet logiciens et mathématiciens, une stratégie visant à décomposer cette preuve en plusieurs composantes – parfois explicitement détachées comme « lemmes » – qui, chacune séparément, bénéficient d’une certaine évidence globale et peuvent par ailleurs être rassemblées dans une présentation synthétique de la preuve complète dont l’évidence est elle-même globalement « supervisable ».

- Note de bas de page 25 :

-

Jean-Marie Klinkenberg, « À quoi servent les schémas ? Tabularité et dynamisme littéraire », op. cit., p. 66.

- Note de bas de page 26 :

-

Francis Edeline, « Une image ne démontre pas, elle convainc », Nouveaux Actes Sémiotiques, n° 114, 2011. Voir

https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2776. - Note de bas de page 27 :

-

À l’affirmation d’O. Bradley Bassler (« The surveyability of mathematical proof: a historical perspective », Synthese, n° 148 (1), 2006, p. 99-133), selon laquelle supervisions globale et locale étaient toutes deux exigées par une preuve mathématique, Edwin Coleman (« The surveyability of long proofs », in Foundations of Science, n° 14 (1-2), 2009, p. 27-43) a répondu récemment qu’elles ne sont pas exigées de la même façon : là où la supervision étape par étape exige que la preuve soit écrite et contrôlée soigneusement par la vue, la supervision globale est souvent inaccessible en ce sens ; le mouvement de la preuve doit alors moins être vu que saisi par la pensée. Nous soutenons néanmoins ici que la supervision globale peut, jusqu’à un certain point, être elle aussi soumise à la vue et, à cet égard, faire l’objet des préoccupations de la rhétorique visuelle.

Même dans ce cas, cependant, combiner supervisions globale et locale semble un véritable défi. Or, à cet égard, il importe évidemment de souligner l’indiscutable supériorité que, du fait de sa bi-dimensionnalité, la figuration présente par rapport à la seule écriture. Pour constituer une preuve formelle, les transformations symboliques doivent être articulées à la fois linéairement et spatialement ; dans les termes du Groupe µ, elles doivent répondre à une « chronosyntaxe » aussi bien qu’à une « topo-syntaxe »25. Or, cela suppose que les sous-figures soient appréhendées comme étapes successives tout en étant perçues simultanément pour que la comparaison entre elles soit possible. En outre, doit clairement apparaître la place qu’occupe chacune des transformations dans le processus plus large de la preuve. Mais c’est là précisément tout ce que permet la visualisation. Comme le dit Francis Edeline, le medium visuel, qui peut véhiculer 107 fois plus d’informations que le medium auditif en un même laps de temps, permet de compléter l’orientation linéaire par la vue synoptique, et ce en « dilatant le présent » de manière à rendre simultanées et « co-présentes » des étapes successives26. Ainsi, contrairement au langage verbal, l’image peut-elle à la fois soumettre le mouvement général de la preuve à un seul regard et présenter le processus pas à pas de manière à rendre possible son investigation détaillée27.

- Note de bas de page 28 :

-

Structurée par les opérateurs logico-mathématiques et le parenthésage, l’écriture formelle comporte même parfois plusieurs niveaux d’articulation, qui requièrent la spatialisation. D’une manière générale, en faisant passer le discours du medium oral au medium visuel, l’écriture projette les énoncés linguistiques linéaires dans l’espace bi-dimensionnel, où ils deviennent les objets d’une perception simultanée (et plus seulement séquentielle) (Jean-Marie Klinkenberg, « La relation texte-image. Essai de grammaire générale », Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l’Académie Royale de Belgique, 6e série, tome 19, p. 21-79). Mais c’est plus particulièrement encore le cas des notations « formelles ». En effet, comme l’a montré Francis Edeline (Ibid.), les mathématiques et la logique sont « à l’étroit » dans le medium linéaire ; pour exprimer des relations complexes, elles doivent surmonter la linéarité de codes purement linguistiques. L’expression suivante, qui peut apparaître dans des énoncés mathématiques (qui se déploient sur l’axe horizontal), utilisent elles-mêmes cinq niveaux sur l’axe vertical :

Des objets graphiques tels que celui-là combinent des vertus scripturales et iconiques ; et c’est pourquoi, selon Edeline, ils exigent une approche « intersémiotique ». La chose, affirmons-nous ici, est d’autant plus vraie des preuves formelles, qui exigent la comparaison visuelle de configurations symboliques sur plusieurs lignes. Sur l’usage des « langages topologiques » en logique et en mathématiques, voir Oliver Lemon & Ian Pratt, « Spatial Logic and the Complexity of Diagrammatic Reasoning », Machine Graphics and Vision, n° 6 (1), 1997, p. 89-108. Pour une critique de la dichotomie entre la pensée mathématique avec des symboles et la pensée mathématique avec des diagrammes, voir aussi Marcus Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 241 sq.

Notons que cette intersémioticité des langues formelles est conforme aux vœux explicites de Frege et Russell. Russell regrettait en effet que les mots, qui ne sont pas eux-mêmes des relations, ne soient pas capables de représenter des relations de la même manière que des marques spatiales ou des plans (Bertrand Russell « Vagueness » (1923), Collected Papers, London, Routledge, t. 9, p. 152). On verra toutefois qu’il préférera lui-même l’idéographie linéaire de Peano à celle, bidimensionnelle, de Frege.

La vérification rigoureuse de chaque transformation (sans exception) à l’application scrupuleuse de règles connues à l’avance est ce que permet en effet le recours aux idéographies ou langues formelles, qui servent non seulement à contracter et structurer l’information pour en souligner les formes logiquement pertinentes, mais aussi à présenter ces formes dans des configurations schématiques dont il est ensuite plus facile de suivre les transformations topologiques au sein de la démonstration. Car, bien qu’elles soient incontestablement des langages, les langues formelles ont aussi un caractère figuratif qui est au centre des variations de formes – ou transformations – constitutives de la démonstration28.

Mais, qu’à cet égard les preuves formelles ne soient pas exemptes de préoccupations relevant de la rhétorique visuelle, c’est ce qu’ont souligné de nombreux auteurs.

Notation et mise en évidence des formes

- Note de bas de page 29 :

-

Bertrand Russell, Principes des mathématiques (1903), appendice A, trad. fr. partielle dans Ecrits de logique philosophique, Paris, PUF, 1989, p. 159. Voir aussi Bertrand Russell et Alfred North Whitehead, Principia mathematica (1910), chap. I, trad. fr. partielle dans Ecrits de logique philosophique, op. cit., p. 225.

- Note de bas de page 30 :

-

Gottlob Frege, Begriffsschrift (1879), trad. fr. Idéographie, Paris, Vrin, 1999, § 19.

Des enjeux rhétoriques interviennent dans le choix même des notations. Ainsi, bien que Bertrand Russell estimât l’idéographie frégéenne « fondée sur une analyse des notions logiques beaucoup plus profonde que celle de Peano » et qu’il la jugeât « très supérieure d’un point de vue philosophique »29, c’est en définitive une notation « plus commode » d’inspiration péanienne qu’il adopta et que toute la communauté scientifique fit sienne après lui. La raison principale de ce choix réside sans doute dans le fait que l’écriture bidimensionnelle de Frege, qui satisfaisait par ailleurs toutes les exigences du calcul, combinait par contre le double désavantage de se démarquer par trop des formes d’expression du langage quotidien dont elle prétendait pourtant constituer une expression plus rigoureuse et d’introduire en outre une certaine confusion visuelle entre l’expression des thèses et celle des liens de conséquence entre elles30 :

- Note de bas de page 31 :

-

Bertrand Russell & Alfred North Whitehead, Principia Mathematica, Cambridge, University Press, 1910, § 2.18.

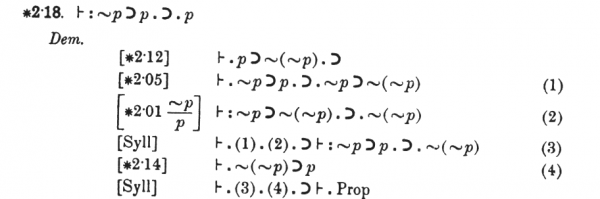

Formulée dans le langage « péanien » des Principia mathematica, la preuve (par ailleurs différente) du même théorème par Russell et Whitehead fait plus clairement apparaître la distinction entre les thèses, qui, comme les énoncés du langage quotidien, se présentent dans une linéarité horizontale, et leur enchaînement inférentiel qui se fait quant à lui sur l’axe vertical31 :

- Note de bas de page 32 :

-

Il y a, à coup sûr, une capacité de l’appareil sensorial humain à percevoir des configurations (Gestalten) ainsi que des similarités et dissimilarités entre elles. Et c’est pourquoi les philosophes des mathématiques se sont récemment montrés interéssés par les travaux des psychologues cognitifs. Voir Stephen Kosslyn, Image and Mind, Harvard University Press, 1980; Image and Brain : the Resolution of the Imagery Debate, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1994) ; Roger Shepard & Lynn Cooper eds., Mental Images and their Transformations, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1982 ; Michel Denis, Image et cognition, Paris, PUF, 1989 ; Mary Carruthers, The Craft of Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 ; Giuseppe Longo et al., projets « Géométrie et cognition » (http://www.di.ens.fr/~longo/geocogni.html) et « Complexité et information morphologiques » (http://www.di.ens.fr/~longo/CIM/projet.html); Marcus Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics, op. cit., p. 214-239). Mais, comme le montre Marcus Giaquinto (op. cit., p. 191-213), une telle capacité n’est pas seulement au fondement de l’intuition géométrique, mais aussi de la manipulation symbolique.

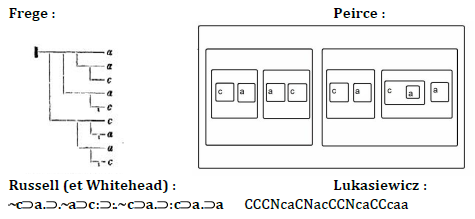

D’une manière plus générale, la question de l’efficacité persuasive d’un système notationnel pour les preuves formelles est évidemment directement liée aux problèmes de lisibilité, qui sont eux-mêmes fonction de facteurs naturels – comme la sensibilité de la perception visuelle à l’égard de certaines formes ou configurations (Gestalten)32 – et de facteurs plus culturels comme la similarité avec la syntaxe de codes déjà appris, en particulier de codes linguistiques. On peut, à ce double égard, contraster par exemple les notations respectivement expérimentées par Frege, Peirce, Russell et Lukasiewicz pour une seule et même forme logique :

Le principal avantage de la notation russellienne de cette formule est sans doute, nous l’avons suggéré, de présenter, par sa linéarité unidimensionnelle (contrairement aux notations frégéenne et peircienne) et par l’inscription des connecteurs logiques entre les propositions qu’ils relient (contrairement aux trois autres notations), une plus grande similarité visuelle avec l’énoncé de la langue naturelle qu’il est censé formaliser. Sa lisibilité en est d’autant renforcée pour ceux qui sont plus familiers des structures syntaxiques du langage quotidien que de celles des algorithmes mathématiques.

Les autres notations avaient par contre l’énorme avantage de mettre plus clairement en évidence la hiérarchie des connecteurs logiques de la formule, dont la notation russellienne s’efforce péniblement de rendre compte en indiçant les connecteurs d’un certain nombre de « points » qui témoignent de leur prévalence sur d’autres connecteurs dans chacune des deux directions. Un bon compromis entre ces deux avantages apparemment conflictuels réside sans doute dans le remplacement des points de Russell par un système hiérarchisé de parenthèses comme dans la notation suivante, qui est assez « standard » aujourd’hui :

[(Øc É a) É (Øa É c)] É {(Øc É a) É [(c É a) É a]}

- Note de bas de page 33 :

-

Voir le principe « gestaltiste » de proximité, qui constitue un des ressorts de la sémiotique visuelle du Groupe µ (Traité du signe visuel, op. cit., p. 34-37).

Tout en respectant la linéarité du langage quotidien, le parenthésage met en évidence les articulations logiques en imposant des regroupements à la perception visuelle33. En français, la formule précédente devrait s’énoncer : » Si si si une proposition c n’est pas vraie alors une proposition a est vraie, alors si a n’est pas vraie alors c est vraie, alors si si c n’est pas vraie alors a est vraie, alors si si c est vraie alors a est vraie, alors a est vraie », ce qui est presque incompréhensible à l’écrit, et l’est plus encore à l’oral à moins que le rythme y fasse à son tour office de parenthésage et souligne les articulations en imposant des regroupements à la perception auditive.

- Note de bas de page 34 :

-

La tabularité indique la multiplicité des axes sémiotiques. Tandis que la Rhétorique de la poésie (Bruxelles, Editions Complexe, 1977, p. 115 sq.) s’était intéressée à la tabularisation du langage verbal (normalement linéaire du fait de son lien au canal auditif), les travaux du Groupe µ en sémiotique visuelle se sont au contraire souvent attardés sur les processus de linéarisation (et notamment d’orientation temporelle) de l’image, notamment par la juxtaposition de formes. Voir notamment « L’effet de temporalité dans les images fixes », op. cit., p. 49-50 ou Jean-Marie Klinkenberg, « À quoi servent les schémas ? Tabularité et dynamisme linéaire », op. cit., p. 69-70.

- Note de bas de page 35 :

-

Ce dont témoignent notamment une segmentation nette et un fort codage, qui manquent généralement à l’image (Groupe µ, Traité du signe visuel, op. cit., p. 55-56, p. 60-61).

C’est clairement cette configuration spatiale résultant du parenthésage qui fait la supériorité de l’idéographie sur la langue quotidienne pour la conduite des raisonnements. Seule une articulation « tabulaire »34 avec cette structuration des thèses sur l’axe horizontal rend en effet possible la monstration verticale des transformations inférentielles. Et c’est précisément pourquoi il est absolument nécessaire de considérer les preuves formelles en tant qu’images et d’en offrir des analyses de sémiotique visuelle plutôt que simplement linguistique. Certes, les langues formelles sont encore des langues35, mais elles ne sont pas que des langues car leur structure même est résolument figurative. Les idéographies « montrent » des choses qu’elle ne « disent » pas.

Mais, en outre, les preuves formelles font l’objet des préoccupations de la rhétorique visuelle. Ainsi, loin qu’elle dépende exclusivement de considérations purement épistémologiques, la profondeur de l’analyse logique – et la complexité de la formalisation correspondante – est essentiellement fonction d’efficience cognitive :

- Note de bas de page 36 :

-

Marcus Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics, op. cit., p. 210-211.

Les bénéfices de la formalisation ne croissent qu’au sein d’une certaine tranche : si la formalisation est trop faible, il peut être insuffisamment clair si une transformation particulière est correcte ; si elle est trop élevée, le coût attentionnel pour pister les changements dans une foule de symboles sera prohibitif36.

- Note de bas de page 37 :

-

Erik Krabbe, « Strategic Maneuvering in Mathematical Proofs », op. cit., p. 460 ; voir aussi « Arguments, proofs and dialogues », Ibid.

- Note de bas de page 38 :

-

Yehuda Rav, « Why do we prove theorems ? », op. cit.., p. 14-15.

- Note de bas de page 39 :

-

Yehuda Rav, « A Critique of Formalist-Mechanist Version of the Justification of Arguments in Mathematician’s Proofs Practices », op. cit., p. 314.

- Note de bas de page 40 :

-

Ibid., p. 294, p. 299 ; Voir aussi Jamie Tappenden, « Proof style and understanding mathematics I : Visualization, unification and axiom choice », Visualization, Explanation and Reasoning Styles in Mathematics, études réunies par Paolo Mancosu et al., Springer, 2005, p. 158-167.

Pour préserver la supervision globale, les mathématiciens tendent généralement à se reposer sur quelque chose comme des « schèmes de raisonnement » et à « sauter » certaines des étapes qu’aurait pourtant requises une dérivation formelle plus rigoureuse. Et, bien sûr, la longueur des étapes qui sont « sautées » dépend du niveau d’expertise des protagonistes. Certains peuvent voir immédiatement qu’une formule est équivalente à – ou est une conséquence de – une autre formule ; d’autres ont besoin de passer par tout le processus de transformations. Comme le dit Erik Krabbe, « le degré de détail d’une preuve doit être adapté à l’auditoire »37, ce qui confirme le caractère rhétorique de la visualisation des preuves. La profondeur de l’analyse exigée par une inférence, dit Yehuda Rav, « dépend de l’agent »38. Si une étape n’est pas convaincante, vous pouvez essayer de la décomposer, mais « combien d’étapes intermédiaires sont nécessaires pour que la preuve entraîne la conviction n’est pas déterminé a priori »39 ; le processus d’interpolation d’étapes intermédiaires « n’a pas de limite supérieure théorique ». Toutefois, par crainte d’être contre-productif, l’investigation fine ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la conviction. Une fois encore, ce n’est là qu’une conséquence du fait commun que tout type de preuve accepté (règle d’inférence ou schéma d’argumentation) dépend d’une communauté et d’une époque40.

Indications métalinguistiques

L’intrication des deux dimensions – linguistique et figurative – des preuves formelles est particulièrement patente lorsqu’il s’agit de justifier explicitement les inférences. Généralement, en effet, la suite de formules qui compose la démonstration s’accompagne, en marge, d’un ensemble d’indications sur les règles d’inférence qui légitiment le passage d’une formule à l’autre, la transformation de l’une dans l’autre. Dans la mesure où la preuve prétend ne reposer que sur des principes déductifs préalablement admis, ces indications sont évidemment essentielles au pouvoir démonstratif – et à la force persuasive – de la preuve :

|

∃x Fx ⊃ p |

|

|

¬∃x Fx ∨ p |

Transf. du conditionnel en disjonction |

|

∀x¬Fx ∨ p |

Transf. quantif. exist. en quantif. univ. |

|

∀x(¬Fx ∨ p) |

Mise en évidence quantif. univ. ÷ disj. |

|

∀x (Fx ⊃ p) |

Transf. disjonction en conditionnel |

- Note de bas de page 41 :

-

Alfred Tarski, « The concept of truth in formalized languages of the deductive sciences » (1933), in Logic, Semantics and Metamathematics. Papers from 1923 to 1938, Indianapolis, Hackett, 1983, p. 152-278 ; « The semantic conception of truth », Philosophy and Phenomenological Research, t. 4, 1944, p. 13–47 ; Rudolf Carnap, Die logische Syntax der Sprache, op. cit. ; Introduction to semantics, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1942. Sur la question du métalangage, voir Laurence Bouquiaux, François Dubuisson & Bruno Leclercq, « Modèles pour le métalangage », à paraître dans Signata, n°4, 2013.

Se pose alors la question du statut sémiotique de ces indications. S’agit-il de « légendes », c’est-à-dire de commentaires linguistiques extérieurs à l’image qui précisent ce que l’image montre et comment il faut l’interpréter ? Cela confirmerait tout à la fois la thèse wittgensteinienne selon laquelle une idéographie ne peut pas dire ce qu’elle montre – c’est-à-dire qu’elle ne peut ni directement énoncer les formes qu’elle exhibe ni même indiquer qu’elle a pour fonction de les exhiber – et la réponse que lui ont rapidement adressée des logiciens comme Alfred Tarski ou Rudolf Carnap, à savoir que la forme d’un langage formel ne peut certes pas être énoncée en lui, mais qu’elle peut l’être dans un autre langage qui se comporte à son égard comme un métalangage41. En effet, les indications, situées en marge de la preuve formelle, sur les principes logiques qui régissent les transformations visuelles opérées à chacune de ses étapes ont un caractère métalinguistique indéniable.

- Note de bas de page 42 :

-

C’est en particulier le statut sémiotique des « invariantes génératrices », expressions générales qui partagent la forme de leurs instanciations particulières et se prêtent donc aux mêmes opérations formelles que ces dernières, qu’Alain Herreman étudie dans « Vers une analyse sémiotique de la théorie des ensembles : Hiérarchies et réflexivité », Philosophia scientiae, n° 9 (2), 2005, p. 165-187. Cf. aussi Alain Herreman, « Remarques générales sur l’expression de la généralité en mathématiques », Texto ! [En ligne], 2010, URL : http://www.revue-texto.net/index.php?id=2513. Merci à Sémir Badir d’avoir attiré notre attention sur ces travaux.

Le fait que ces indications soient souvent formulées dans la langue naturelle conforterait alors la thèse de certains sémioticiens selon laquelle les images ne peuvent rien démontrer si elles ne s’insèrent dans des textes où elles trouvent l’indispensable support d’énoncés proprement linguistiques : sans doute, diront ces partisans de la supériorité de la langue sur l’image, les preuves formelles présentent-elles des articulations syntaxiques propres à la sémiotique visuelle et sans doute développent-elles des stratégies de présentation qui relèvent de la rhétorique visuelle, mais la langue et le discours de l’image n’auraient aucun poids démonstratif sans le secours incontournable du langage verbal. Il se fait cependant que, en vertu de traits de « réflexivité » propres aux langages formels qu’a bien mise en évidence Alain Herreman42, les indications « métalinguistiques » des preuves peuvent aussi bien se présenter sous forme de configurations symboliques parfaitement analogues à celles du « langage-objet » qu’elles commentent :

|

∃x Fx ⊃ p |

|

|

¬∃x Fx ∨ p |

α ⊃ β ↔ ¬α ∨ β |

|

∀x¬Fx ∨ p |

¬∃x Γx ↔ ∀x¬ΓΓx |

|

∀x(¬Fx ∨ p) |

∀x¬Γx ∨ α ↔ ∀x(¬Γx ∨ α) |

|

∀x (Fx ⊃ p) |

¬α ∨ β ↔ α ⊃ β |

La distinction entre langage et métalangage est souvent moins nette qu’il paraît. Tarski et Carnap n’ont d’ailleurs pas seulement montré qu’on pouvait étudier les formes d’un langage dans un métalangage, mais aussi que ce métalangage pouvait n’être autre que le premier langage simplement enrichi d’un peu de pouvoir expressif supplémentaire. Dans le cas des preuves formelles, cela implique que les indications métalinguistiques peuvent à leur tour revêtir une présentation essentiellement figurative – où la configuration spatiale prend le pas sur les articulations linéaires du code verbal –, laquelle s’insère alors dans l’image d’une manière qui est d’autant moins artificielle que la similarité perceptible des configurations entre formules du langage-objet et formules du métalangage constitue le fondement même de la justification que les secondes fournissent aux premières.

- Note de bas de page 43 :

-

Sur cette syntaxe de juxtaposition, voir le Traité du signe visuel (op. cit., p. 213-214) pour les questions de centralité et de marginalité, mais aussi « L’effet de temporalité dans les images fixes » (op. cit., p. 51-52) pour les facteurs de proximité et de couplage.

Certes, la distinction entre langage-objet et métalangage n’en est-elle pas pour autant totalement abolie, mais il semble ici qu’elle reste interne à la sémiotique visuelle, puisque c’est à une image qu’il revient de commenter l’image qui lui est juxtaposée. Bien plus, la juxtaposition même de ces deux images au sein d’une seule et même troisième, qui constitue la preuve proprement dite, répond à des principes de configuration spatiale qui relèvent une fois encore de la sémiotique et de la rhétorique visuelles. Ainsi, la formule justificative doit figurer sur la même ligne que la formule de la preuve qui est obtenue conformément à elle ou alors sur une ligne intermédiaire entre cette formule et la formule précédente. Sans doute ces règles de juxtaposition constituent-elles d’ailleurs une part de la richesse d’expression supplémentaire que requiert le métalangage pour commenter le langage-objet43.

- Note de bas de page 44 :

-

La même chose vaut bien entendu de l’introduction, dans l’image, de signes d’« assertion » (comme le symbole du « turnstile » (├), qui précède chaque ligne de la preuve chez Russell comme chez Frege). Un autre cas encore est celui des indications C.Q.F.D. (ou Q.E.D.), qui exercent quant à elles une fonction de « bordure » (Groupe µ, Traité du signe visuel, op. cit., p. 378-381).

- Note de bas de page 45 :

-

Charles Sanders Peirce, « Sur la classification naturelle des arguments », Œuvres III. Écrits logiques, op. cit., p. 56.

- Note de bas de page 46 :

-

Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., § 201, p. 126.

Voilà qui indiquerait alors qu’une image peut bien démontrer seule, et ce notamment parce que, contrairement à ce que dit Wittgenstein, elle peut s’adjoindre des éléments métalinguistiques qui sont eux-mêmes figuratifs et peut ainsi montrer ce qu’elle montre. Reste, cependant, et tel est l’acquis de Wittgenstein comme déjà de Peirce, que vouloir régler le problème de l’interprétation de l’image en introduisant en elle des éléments figuratifs métalinguistiques44 ne peut que mener à une régression à l’infini, puisque l’image totale – dérivation formelle + justifications formelles – doit elle-même encore être interprétée. Peut-être les figures métalinguistiques montrent-elles le sens et la validité des transformations visuelles entre formules de la dérivation ; mais qu’est-ce qui, dans l’image, montre qu’elles le font ? En principe, leur présence aux côtés des transformations formelles de la preuve doit légitimer ces dernières en mettant en évidence que ces transformations leur sont conformes. Mais qu’est-ce qui, à son tour, montre que c’est là leur rôle et qu’est-ce qui atteste de cette « conformité » ? Comme l’indiquait Peirce, le principe logique qui fonde l’inférence du raisonnement ne peut être explicité dans le raisonnement sans qu’il revienne à charge d’un autre principe logique de fonder l’inférence entre l’ensemble des prémisses ainsi enrichi et la conclusion45. Et c’est pourquoi aussi Wittgenstein soutenait qu’énoncer une règle ne suffit pas à justifier un acte puisqu’il convient encore de rendre compte par une autre règle (qui interprète la première) de la conformité de l’acte à la règle46.

Démontrer ne se réduit donc jamais à montrer ; même complexe, une image seule ne démontre pas. Mais, pour autant, démontrer est-ce alors dire ? En revient-on à la thèse de la nécessité de sortir de l’image et de l’accompagner d’un commentaire linguistique verbal qui interrompt la régression à l’infini des monstrations en disant une fois pour toutes ce qui est montré ? Non. La thèse de Peirce et Wittgenstein est générale est elle vaut aussi de ce qui est dit. On peut donc en principe toujours s’interroger sur la conformité de l’image à ce qu’en dit la légende et puis de cette légende à ce qu’en dit tel ou tel paragraphe du texte dans lequel l’image s’insère, et ainsi de suite… Le problème que soulèvent Peirce et Wittgenstein ne condamne pas seulement la pleine capacité démonstrative des images mais tout aussi bien celle des énoncés ou même des développements linguistiques. Aucun énoncé linguistique ou figural ne contient en lui-même de manière explicite l’ensemble des principes qui en font une démonstration. À cet égard, même si elle pâtit peut-être, par rapport au langage verbal, de handicaps spécifiques qu’il convient à la sémiotique comparative de dévoiler, la figuration ne souffre toutefois pas, dans sa capacité démonstrative, d’un défaut de nature plus grave que le langage verbal.