El estigma de las mujeres en reclusión en México: una mirada desde el interaccionismo simbólico

En el presente ensayo se aborda el fenómeno de las mujeres en prisión desde el enfoque del interaccionismo simbólico, utilizando como herramienta teórica central la categoría de estigma elaborada por Erving Goffman. La premisa es que las mujeres son parte de un proceso de cautiverio que ocurre de manera simultánea en lo fáctico y en lo simbólico, pues las características desacreditables que se les asignan al no cumplir con las expectativas sociales hacia su género se legitiman en el momento que son estigmatizadas por su ingreso en las instituciones penales. Los contextos sociales en donde se sitúa el análisis son los Centros de Readaptación Social de México.

In the present essay the phenomenon of women in prison is approached from the symbolic interactionism approach, using as a central theoretical tool the category of stigma elaborated by Erving Goffman. The premise is that women are part of a process of captivity that occurs simultaneously in the factual and symbolic; because the desacreditables characteristics that are assigned to them when not fulfilling the social expectations towards their sort legitimizes in the moment that they are stigmatized by their entrance in the penal institutions. The social contexts in which the analysis is located are the Social Readaptation Centers of Mexico.

Introducción

En 2010 se presentó en el informe de estadísticas del mes de septiembre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en México había una población de 223,140 internos, de los cuales el 4.57% correspondía a población femenil, siendo 10,204 las mujeres que se encontraban en reclusión. Del grupo de reclusas que corresponden al fuero común, 5% eran procesadas y 49% sentenciadas, mientras que las que se encontraban internadas por fuero federal el 40% son procesadas y el 60% sentenciadas (Adato, 2010).

Los datos más actualizados que ha pronunciado el Senado de la República, afirman que en la actualidad existen 13,448 mujeres en prisión, representando aproximadamente el 5% de la población interna total (Foro “Mujeres en el sistema penitenciario”, 2017). En México existen 428 centros penitenciarios, de los cuales únicamente 10 son exclusivos para mujeres, mientras que los otros acondicionan un espacio específico para albergarlas, aunque las políticas y procedimientos estén formulados para la población varonil.

Según las investigaciones realizadas por autores como Elena Azaola (1997) y Cruz Arteaga (2016) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría de las reclusas tuvieron una defensa deficiente, sufrieron de tortura y fueron abandonadas por sus familiares; muchas de las mujeres que fueron detenidas por delitos menores llevaron procesos irregulares que las mantiene en la cárcel durante varios años sin recibir sentencia; en este problema se cruzan diferentes factores como el género, el nivel socioeconómico y los procedimientos legales del país.

Todo esto contradice a las leyes generales de protección a los derechos humanos: la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que las cárceles deben contar con espacios exclusivos para mujeres e instalaciones especiales para el tratamiento de las embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes; de manera similar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), en su artículo 18 dicta que las mujeres deben purgar su pena en un lugar diferente al de los hombres, al igual que el Código Federal de Procedimientos Penales que, además, señala que las mujeres pueden solicitar ser examinadas físicamente por médicos mujeres cuando esto sea necesario (CESOP, 2011).

En el caso del Estado de Hidalgo, la situación de los presos no es favorable: el diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015, arrojó que este Estado sacó una de las calificaciones más bajas: 5.01 obteniendo el lugar 29 entre los CERESOS del país, teniendo su calificación más baja en los últimos 5 años. Los indicadores evaluados fueron: aspectos que garantizan integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.

Específicamente, el Centro de Reinserción Social de Pachuca obtuvo una calificación de 5.72 arrojando observaciones como: sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas, deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal, actividades ilícitas, deficiencias en las acciones para la vinculación del interno con su familia (CNDH, 2015). Un estudio local que se llevó a cabo con 32 mujeres sentenciadas de este CERESO arrojó que 16 (50%) son solteras y con hijos, 12 (37%) estaban ahí por delitos contra la salud (venta y suministro de drogas), 10 (31%) por homicidio. La mayoría recluidas durante 5 a 12 años. 21 de ellas (65.5%) tienen de 1 a 3 hijos; y 10 de ellas (34.5%) dejaron a sus hijos al cuidado de los abuelos maternos (Garnica, 2005).

Ante este panorama han surgido distintos esfuerzos por visibilizar la situación de las mujeres en reclusión, algunos desde el ámbito periodístico y otros desde las ciencias sociales. Este ensayo propone un enfoque desde el interaccionismo simbólico, utilizando principalmente la categoría de Estigma desarrollada por Erving Goffman (2006, 2001) y retomada por distintos autores latinoamericanos. El contexto en donde se sitúa son los Centros de Readaptación Social de México, en especial los del Estado de Hidalgo.

Estigma

En la vida cotidiana las personas cuentan con medios para categorizar a las personas y a los atributos considerados como normales dentro de cada categorización; para hacerlo, se basan en la apariencia, en características físicas y en comportamientos evidentes, los cuales en conjunto son el punto de partida para establecer contacto con el otro, de una manera adecuada a la categoría (Goffman, 2006). Este juicio del sentido común surge de generalizaciones de rasgos que se han percibido antes y que catalogan a los individuos como parte de cierto grupo social. Tiene una función adaptativa, pues sin generalizaciones y abstracciones, el mundo sería confuso e inconexo; sin un conocimiento relacional previo, el contacto social inicial sería difícil de establecer y cualquier relación empezaría de cero todo el tiempo (Joas y Knöbl, 2011).

Las categorizaciones permiten asumir automáticamente la identidad social sin reflexionar en el proceso mismo y devienen en una serie de expectativas normativas y anticipaciones que se dan por sentadas. Por ejemplo, al mirar a un policía, se asume al momento su papel como vigilante de la justicia. Tal vez se le doten características de rigidez y formalidad; se le relaciona con conceptos como castigo y subordinación; esta categorización automática permite que las personas sepan cómo actuar ante él; tal vez con respeto o temor, lo cual se traduce en una serie de comportamientos estipulados que implican lenguaje, gestos y acciones. Esta categorización de <<policía>> surge en primera instancia de la percepción de elementos característicos como el uniforme, la patrulla, el peinado, las armas; pero, rebasa lo perceptual, cuando lo evidente evoca a una gran cantidad de significados sociales contenidos en la categoría. Este proceso acontece todo el tiempo, lo que se traduce en capacidades relacionales automatizadas que facilitan la interacción entre las personas.

Dentro de estas categorizaciones se encuentra el estigma, el cual se puede definir como una característica que resulta contraria a las normas que rigen una unidad social, considerando como “norma” una creencia compartida de comportarse de una forma determinada en un momento preciso (Stafford y Scott, 1986). El estigma se manifiesta en primer término en los estereotipos sociales que consisten en conocimientos aprendidos y compartidos por las mayorías sociales, y posteriormente éstas creencias se traducen en prejuicios sociales, los cuales incluyen reacciones emocionales, actitudes y valoraciones. Finalmente, el estigma puede dar paso a una discriminación efectiva en la que se manifiestan comportamientos de rechazo que ponen al estigmatizado en una situación de desventaja social (Muñoz, Pérez, Crespo y Guillén, 2009).

Goffman (2006) identifica tres tipos de estigma: las abominaciones del cuerpo, las cuales se refieren a las malformaciones físicas; los defectos de carácter del individuo como lo son las adicciones, las reclusiones y las perturbaciones mentales y, por último, las derivadas de aspectos tribales de raza, nación y religión. En todos los casos, se distingue un atributo indeseable para el grupo “normal”, lo cual ubica al estigmatizado en el centro de la atención, ya sea para rechazarlo o bien para reformarlo y regresarlo a la normalidad. Esta postura que toma el grupo deviene en la construcción de una ideología que tiene el propósito de denotar la inferioridad de quien es diferente e incluso de apartarlo por considerar que es peligroso para el funcionamiento social.

Lo anterior conlleva a una alteración en el funcionamiento de la identidad del estigmatizado: por un lado, tiende a percibirse a sí mismo en condiciones similares a las de una persona normal, con los mismos derechos y posibilidades, pero por otro lado se enfrenta todo el tiempo a las correcciones y rechazos de los demás, ubicándolos así en una contradicción que le provoca sentimientos de vergüenza y culpa.

Dentro de los tres tipos de estigmas que Goffman identificó podemos encontrar una gran variedad de manifestaciones. En el libro The dilema of difference (1986), Mark Stafford y Richard Scott enlistan algunos de ellas:

- Note de bas de page 1 :

-

“[…] old age, paralysis, cancer, drug addiction, mental illness, being black, alcoholism, smoking, crime, homosexuality, unemployment, being jewish, obesity, blindness, epilepsy, receiving welfare, illiteracy, divorce, ugliness, stuttering, being female, poverty, being an amputee, mental retardation, and deafness, One of the few common denominators of these characteristics may be that all of them generate ridicule and scorn”. Traducción de nuestra autoría.

“[…] edad, parálisis, cáncer, drogadicción, enfermedad mental, ser negro, alcoholismo, fumar, crimen, homosexualidad, desempleo, ser judío, obesidad, ceguera, epilepsia, recibir asistencia pública, analfabetismo, divorcio, fealdad, tartamudeo, ser mujer, pobreza, ser un amputado, retraso mental y sordera. Uno de los pocos denominadores comunes de estas características puede ser que todos ellos generan ridículo y desprecio”. 1 (Stafford & Scott, 1986: 77)

A estas categorías podemos aumentarles algunas, de contextos particulares, como el mexicano: pertenecer a alguna etnia, vivir en lugares conflictivos, haber pertenecido a algún grupo del crimen organizado, gustar de un género musical como el metal rock o los corridos alterados, ser un chavo banda, obtener bajas calificaciones en la escuela, estar tatuado, ser manifestante, ser mujer sexualmente activa, vivir en la calle o estar en prisión.

Una evidencia cuantitativa de ello es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, llevada a cabo en 2010 con más de 52 mil personas, la cual arrojó que un alto porcentaje de la población en México rechaza a las personas por atributos desacreditables: el 29.9% opina que a las personas se les insulta en la calle por su color de piel; el 29.2% cree que las personas llaman a la policía cuando ven a varios jóvenes juntos en una esquina; el 58.6% opina que no se les da trabajo a los adultos mayores. En el mismo estudio, el 20.2% de los encuestados manifestó que alguna vez ha sentido que no se han respetado sus derechos debido a su apariencia física, el 14.4% por su acento al hablar, mientras que el 16.6% debido a su forma de vestir (CONAPRED, 2010). Haciendo un cruce de las categorizaciones de los tipos de estigma desde distintos autores podemos notar que predominan las coincidencias, aunque hay algunos elementos que quedaron fuera de las categorías de Goffman como se puede observar en la Figura 1.

|

Goffman (2006): Tipos de estigma |

Stafford & Scott (1986): Manifestaciones del estigma |

ENADIS (2010): Discriminación en México |

|

Abominaciones del cuerpo |

Parálisis, cáncer, obesidad, ceguera, epilepsia, fealdad, amputaciones, sordera. |

Apariencia física desagradable, forma de vestir, VIH-SIDA. |

|

Defectos del carácter |

Drogadicción, enfermedad mental, alcoholismo, fumar, crimen, homosexualidad, desempleo, analfabetismo, tartamudeo, retraso mental |

Jóvenes que no trabajan, homosexualidad, desempleo. |

|

Aspectos tribales |

Ser negro, ser judío, recibir asistencia pública. |

Color de piel, acento al hablar, migrantes centroamericanos, indígenas, minorías religiosas. |

|

N/A |

Edad, divorcio, ser mujer, ser pobre. |

Adultos mayores, ser joven, ser mujer. |

Figura 1. Tabla comparativa de los tipos de estigma. Elaboración propia a partir de: Goffman, E. (2006); Stafford & Scott (1986) y CONAPRED (2010).

- Note de bas de page 2 :

-

“[…]The imagination of our appearance to the other persons, the imagination of this judgment of that appearance, and some sort of self feeling, such as pride or mortification”. Traducción de nuestra autoría.

Uno de los elementos base del estigma, el cual ha sido estudiado por la sociología, es el auto-concepto, el cual es resultado de los llamados <<reflected appraisals>> o evaluaciones reflejadas, las cuales se refieren a las ideas que los demás vierten sobre el individuo respecto a él mismo. Charles Cooley (1902) lo explicó así en su célebre libro Human nature and the social order: “[…] La imaginación de nuestra apariencia para las otras personas; la imaginación de este juicio de esa apariencia y algún tipo de sentimiento propio, como el orgullo o la mortificación”2 (p. 181).

Siguiendo esta idea, el auto-concepto es el producto de la interrelación entre la receptividad de los participantes, que da como resultado la adopción de otros puntos de vista, en la noción de la propia identidad. En el caso de los miembros de grupos estigmatizados que son conscientes de los atributos negativos que se les asignan, incorporan el estigma en su estructura psíquica, la cual a su vez se manifestará en su comportamiento (Crocker & Major, 1989).

Desde la visión que elabora Goffman en su libro Estigma, la identidad deteriorada (2006), el estigma es una forma de interacción que se caracteriza por comunicar a los demás lo que el individuo posee. Para lograrlo, requiere el atributo de visibilidad, es decir, que sea perceptible por medio de los sentidos o el conocimiento del factor desacreditable. La relación que se establece entre el estigmatizado y el normal, no requiere que se conozcan personalmente antes del primer contacto. El estigma se sustenta en la estereotipia previa referente a las expectativas relacionadas con la conducta y el carácter.

Esto sitúa al estigma en el polo opuesto a la intimidad, pues conforme las personas normales se van relacionando de una manera más cercana con el estereotipado, es posible que el atributo categórico negativo retroceda. Imaginemos, por ejemplo, que en la parada de autobuses está esperando una persona con discapacidad motriz en una de sus piernas. Los conocimientos previos estereotipan a la persona como incapaz de tomar el transporte con facilidad por su propia cuenta, por lo que la reacción social será que algún actuante intente ayudarle; sin embargo, después de charlar los dos durante unos minutos, el sujeto normal se entera de que es un atleta paralímpico; entonces el conocimiento previo se rompe, dando paso a una deconstrucción del estigma y a reacciones comportamentales respondientes a la nueva imagen formada en un acercamiento de mayor intimidad.

Hay ocasiones que este fenómeno se multiplica conforme el estigmatizado se relaciona íntimamente con grandes sectores de la población, como una colonia o una institución. Un ejemplo notable de esto es el relato que expone Goffman, acerca de una persona invidente:

“Actualmente hay peluquerías donde se me recibe con la misma tranquilidad de antaño, y hoteles, restaurantes y edificios públicos en los que puedo entrar sin provocar la sensación de que algo está por suceder; ahora algunos conductores de ómnibus me dan simplemente los buenos días cuando subo con mi perro, y algunos mozos que conozco me sirven con su tradicional indiferencia. Naturalmente, hace ya mucho tiempo que el círculo inmediato de mi familia dejó de preocuparse innecesariamente por mí, y lo mismo ocurrió con mis amigos más íntimos. Hasta ese punto he abierto una grieta en la educación del mundo”. (Goffman, 2006: 68).

Podemos encontrar otros ejemplos de estos grupos de estigmatizados protegidos en los comercios que están alrededor de los institutos psiquiátricos, quienes se acostumbran a aceptar ampliamente las conductas psicóticas o el personal de hospitales de niños quemados, quien se habitúa a la desfiguración de los rostros y puede convivir con los pacientes sin rechazarlos. Sin embargo, también hay muchos casos en los que la familiaridad no disminuye el desprecio, sino que se convierte en una forma de socialización adaptada a lo distinto, en donde se tolera –en su sentido de soportar al otro- con fines utilitarios.

En el otro extremo de esta interpretación colectiva podemos encontrar que, cuando la relación se mantiene en lo superficial de los signos evidentes, la descalificación y reacción social será negativa en planos estructurales e institucionales. Una escuela que no le permite el acceso a un estudiante por tener dificultades en el habla; una empresa que no contrata a personas tatuadas o una escuela militar que no recibe a solicitantes por ser diabéticos, sostiene la interpretación del otro con base en el estigma inmediato.

Las instituciones de control han jugado un papel determinante en la formulación de hipótesis descalificadoras que objetivizan el estigma por medio de estrategias científicas y normativas. El estigma que se revisa en el presente ensayo, de las mujeres en prisión, da cuenta de que una estigmatización que se genera en el plano personal y cotidiano, puede llevarse al espectro institucional en el momento en que se construyen modelos teóricos que justifican el rechazo, aun cuando estos modelos sean débiles y controversiales.

Aquí, vale la pena rescatar una postura que, si bien se contrapone en varios puntos con el interaccionismo simbólico, complementa bien la idea anterior; me refiero a la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, quien en su libro The constitution of society (1984), expone cómo gran parte de la acción humana se efectúa sin constitución previa de una intención; más bien los objetivos se determinan en la acción. Los hombres –y en este caso las instituciones-, se observan a sí mismos y en ese proceso modifican sus metas y sus actos o bien, los justifican. Continuando con esta idea, el propósito de las normas sería a menudo inexistente en su inicio o bien inconsciente y éstas se irían construyendo conforme van quedando evidentes sus sinrazones y carencias.

Ante esto, surge la necesidad de que en el curso de la misma acción se generen intenciones que justifiquen el acto ya emprendido. En palabras de Giddens:

“Esta circunstancia ha sido a menudo fuente de perplejidad para filósofos y observadores de la escena social; en efecto, ¿cómo podemos estar seguros de que la gente no disimula las razones de sus actividades? Pero su interés es bastante escaso comparado con las amplias <<zonas grises>> que existen entre dos estratos de procesos no asequibles a la consciencia discursiva de los actores. El grueso de los <<reservorios de saber>>, según la expresión de Schutz o de lo que prefiero denominar el saber mutuo que forma parte de encuentros, no es directamente asequible a la consciencia de los actores. La mayor parte de ese saber es de carácter práctico: es inherente a la capacidad de <<ser con>>, en las rutinas de la vida social. La línea que separa conciencia discursiva y conciencia práctica es fluctuante y permeable, tanto en la experiencia del agente individual como por referencia a comparaciones entre actores en diferentes contextos de actividad social. Pero no hay entre una y otra una barrera como la que existe entre lo inconsciente y la conciencia discursiva”. (Giddens, 1984: 40)

Por ello, uno de los principales elementos que deben ser analizados es la falta de consenso que actualmente existe respecto a los efectos de la prisión en la constitución psíquica y social de las mujeres. Esto conlleva a que los procedimientos se basen en gran medida en el sentido común, o bien, en la herencia de conceptualizaciones positivistas de la criminología y la psicología clásica, en las que quedaron muchas preguntas sin resolver.

El estigma de la mujer en prisión

Uno de los principales tratamientos teóricos que ha recibido el fenómeno de las mujeres en prisión es el de la perspectiva de género, la cual enuncia que la mujer presa ha sido sometida a través de la historia y que las diversas reformas no han logrado disminuir la opresión patriarcal y discriminatoria dentro de los penales. Marisela Briseño llevó a cabo en 2002 una investigación empírica titulada El doble cautiverio: las mujeres en reclusión en tres penales del país: Cerro Hueco en Chiapas, Atlacholoaya en Morelos y Puente Grande en Jalisco. En las conclusiones de su trabajo postula que la expectativa histórica hacia la mujer, en México, es que sea buena y exista en función de los demás; en el contexto penal esta identidad se queda trunca y sólo le queda la capacidad reproductora y la abnegación (Inmujeres, 2006). El hecho de que las instalaciones y actividades de los penales se hagan por y para los hombres, establece un ambiente de clara discriminación que refuerza el estereotipo femenino, empeorado aún con el prejuicio de ser “mala madre”.

Esta idea es compartida por distintos autores (Jarabardo, 2005; Kalinsky y Cañete, 2007; Merino, 2014; Azaola y Yacamán, 1997) y específicamente en Latinoamérica donde ha sido estudiado por investigadores como Antonacachi, Tiravassi y Gómez (2013), quienes en su trabajo basado en un estudio de caso Los niños en la cárcel concluyen que las mujeres encarceladas sufren un doble castigo: por un lado, por haber infligido la ley, pero también por no haber cumplido con el rol esperado por la sociedad para una madre y una mujer. Este doble castigo se refleja no solo en la falta de visitas de sus familiares y parejas sino también, en muchos casos, en la delegación de responsabilidad de los hijos en la mujer, aun estando detenida.

Un estudio muy relevante en México sobre este tema es el de Víctor Payá (2006) titulado Vida y muerte en la cárcel. Estudio sobre la situación institucional de los prisioneros en el que, retomando herramientas metodológicas como la etnografía y teóricas como el interaccionismo simbólico y la etiquetación, explica que hay comportamientos entendidos como fruto del cautiverio, a raíz de una colonización del yo, así que las opciones que se le presentan son la rebelión o el enloquecimiento. Ante esto, se puede explicar que las mujeres presas se someten a la dinámica institucional, la cual "les gana". En sus hallazgos también describe cómo la maternidad es un escudo que le ayuda a la mujer a enfrentar la situación, enfrentándose al estereotipo de "mujer mala y transgresora”. Las mujeres en prisión quedan reducidas a la etiqueta de "prisioneras", que tiene dos significados en dos sentidos distintos: o es irreverente o es infantil, en ambos casos no es capaz de ser madre.

En estos ejemplos empíricos se pueden notar dos niveles de estigma que Goffman mencionaba: lo desacreditado y lo desacreditable. Para comprender el primero se debe partir de la noción de lo normal que se refiere a todo aquello que no se aparta de las expectativas compartidas por un grupo. Para legitimarlo se requiere de una ideología que explique la inferioridad de los anormales, y ésta a su vez se ve manifestada en el discurso cotidiano plagado de metáforas e imágenes que refieran al estigma (Goffman, 2006).

Alrededor de las mujeres presas se ha construido un sistema categorial que se basa en el <<defecto original>> del comportamiento desviado para, posteriormente, atribuirles un elevado número de imperfecciones. En el estereotipo, las prisioneras viven real y simbólicamente el extremo del cautiverio que comienza con la opresión genérica proveniente de la cultura (Lagarde, 2005); en consecuencia, viven una exclusión de todo lo que les es prohibido, ubicándolas en una situación de dependencia vital que las despoja de su cuerpo, su subjetividad y su autonomía.

Para legitimar la desacreditación, se han generado desde las instituciones (incluyendo a la ciencia) herramientas teóricas que justifican la desvalorización en su rol como madres, describiéndolas como un elemento patógeno que puede afectar negativamente en el desarrollo de sus hijos; por ejemplo, Antonacachi et al. (2013), hacen una revisión del informe del Comité contra la Tortura del Servicio de 2007, en Buenos Aires, en el cual se reseña que la estancia de los menores en prisión no siempre está vinculada con la elección de las detenidas. La institución supone que la falta de recursos y posibilidades en el núcleo familiar, incapacita a las mujeres a hacerse cargo de sus hijos, quedando la relación a merced de los lineamientos estatales.

Otro ejemplo de esta validación teórica del estigma es la que ha surgido de las ciencias naturales; hay autores en distintas épocas que aseguran haber encontrado en bases biológicas como la endocrinología o la morfología, características relacionables con el comportamiento criminal. El origen de esta postura se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando tuvo su auge la criminología positivista, la cual trataba de explicar el comportamiento criminal basándose en las características biológicas y psicológicas del individuo, en una búsqueda etiológica que derivaba en la individualización de las medidas para prevenir el comportamiento desviado y en su caso, para extinguirlo.

Algunos de los representantes de este movimiento, ubicado en Italia principalmente, fueron Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo. Su punto de partida fueron los estudios tendientes al área meramente legal; por ejemplo, Carrara refería que el delito no es un ente de hecho sino un ente jurídico, por lo que el fin de la pena no es la retribución ni la enmienda, sino la eliminación del peligro social. Posteriormente, Lombroso y Garofalo acentuaron un determinismo biológico y psicológico, mientras que Ferri un determinismo social. Esto conllevó a una interpretación en la que el delito es una expresión ineludible de los factores individuales y sociales que se han combinado con anterioridad y predisponen al sujeto a la conducta desviada (Baratta, 2004).

Específicamente en el caso de las mujeres presas, ha habido estudios como el de José Luis Trujillo, quien en su trabajo titulado Endocrinología y criminalidad femenina (1983) sostiene la existencia de trastornos que van desde estados depresivos o maniacos hasta psicosis menstruales específicas, todo derivado de un supuesto desequilibrio ocasionado por el óvulo no fecundado. El autor sitúa a este fenómeno hormonal como el causante de los comportamientos delictivos:

“Y como la menstruación, según hemos dicho, ocasiona siempre trastornos de mayor o menor intensidad en la psique de la mujer, como si bien no siempre la regla lleva a la mujer a periodos de verdadera locura menstrual, sí es indiscutible que el menstruo repercuta en el cerebro de la menstruante, es pues lógico concluir que los delitos cometidos por la mujer durante estas épocas deben considerarse como delitos cometidos por un sujeto con responsabilidad atenuada”. (Trujillo, 1983: 214)

Afirmaciones como la anterior devienen en la percepción de que las respuestas defensivas a la situación sean una expresión directa de su defecto justificando el delito como una respuesta esperada por los normales, otorgando así al comportamiento desviado, el rango de enfermedad, omitiendo las relaciones sociales y las confrontaciones de poder como elementos constitutivos del hecho delictivo. Este proceso de desacreditación surge entonces de una postura simbólica entre los individuos considerados normales y las personas frente a las cuales se consideran normales en donde, por lo general, los miembros de una categoría social sustentan un modelo de opinión que, desde su propia opinión, no les es aplicable.

Podemos encontrar así que, por ejemplo, las personas encargadas de impartir la justicia, a menudo se encuentran en los límites de la propia legislación que vigilan. Este particular fue estudiado por autores como Frederick Thrasher y Edwin Sutherland (1940), quienes por medio de su teoría de las subestructuras criminales identificaron cómo la subcultura delictiva se comunica con los jóvenes delincuentes y les brinda oportunidades parciales para alcanzar los fines culturales por medios legítimos. Su crítica a la criminalidad tradicional se enfocó en tres puntos: 1) la criminología tradicional se basa en un falso padrón de criminalidad; 2) las teorías generales del comportamiento criminal no explican correctamente la criminalidad de cuello blanco y, 3) La criminología sólo se ha centrado en los individuos que pertenecen a estratos inferiores.

En el concepto de criminalidad de cuello blanco, Sutherland precisamente se refería a cómo los miembros de los estratos sociales más altos –como lo son la política y las empresas- establecen los parámetros de legalidad que validan al estigma por medio de una cobertura selectiva en la que quedan exentos: algunos de ellos practican habitualmente actos de corrupción por ejemplo, pero no son estigmatizados de la misma manera que lo harían con los miembros de los estratos sociales inferiores; dicho de otro modo, no llevan necesariamente a cabo la norma pero sí la sustentan.

Según Goffman (2006), pareciera que en los individuos de ciertos grupos hubiera una discrepancia entre lo esperado y lo desacreditado, pero al mismo tiempo permanezcan indiferentes al fracaso de no conseguir lo que se espera de ellos: “(…) aislado en su alienación, protegido por las creencias propias de su identidad, siente que es un ser humano perfectamente maduro y normal, y por el contrario, nosotros no somos del todo humanos” (p. 17).

Esto podría significar la posibilidad de llevar un estigma, pero al mantenerse indiferentes ante ello, evitan sentirse afectados por el mismo. Sutherland aborda este punto desde la crítica al principio de culpabilidad, en el que refiere que el delito no puede ser considerado como una expresión contraria a los valores y normas generales, ya que existen normas y valores alternativos en diversos grupos sociales (subculturas), los cuales son aprehendidos en la interacción social y son compartidos en su propia comunidad; esto deriva en que se relativicen los estándares penales generales y, con ello, se llega a la idea de que la acreditación del estigma es distinta en los diferentes grupos, pues la interpretación social depende de la estructura en donde se expresa el comportamiento criminal (Sutherland, 1940).

Acorde a esta postura y como un aumento y corrección de la teoría de las subculturas criminales, David Matza postuló la teoría de las técnicas de neutralización, la cual refiere que los valores de las subculturas no están separados de la sociedad respetuosa de la ley, sino que se mantiene insertos en ella creando una extensión del sistema de discriminantes oficiales, en la que se justifican los comportamientos válidos para el delincuente. A estas formas específicas de justificación les nombran técnicas de neutralización y se dan en algunos tipos fundamentales: a) exclusión de la propia responsabilidad; b) negación de la ilicitud; c) negación de la víctima y d) condena de aquellos que condenan.

Matza concluye que es el aprendizaje de estas técnicas lo que lleva a los menores a ser delincuentes y no tanto el aprendizaje de imperativos morales, ya que la desviación conlleva reacciones sociales porque las conductas desviadas invitan a justificar y legitimar la acción y la corrección. En este proceso, la desviación tiene diversos significados: 1. Ser etiquetado, definido y clasificado; 2. Infravaloración o rebajamiento del sujeto diferente y 3. Representa o ejemplifica un atributo, el cual queda asignado a la conducta (Matza, 1981).

Basándonos en lo anterior, podemos decir que el estigma de las mujeres presas comienza a gestarse aún antes de pisar la cárcel, debido a las características culturales propias de su género, ya que además de la existencia de correlaciones entre nivel social y delincuencia, también las hay entre género y cantidad y tipo de delito. El estereotipo de la mujer delincuente se sostiene como producto de la marginalidad, desigualdad y dependencia hacia los hombres; es el resultado de un entramado de prejuicios que se magnifican en el momento en que se incumplen las expectativas sociales hacia lo femenino (Azaola, 2002; Lagarde, 2005; Salinas, 2014; Payá, 2013). La estigmatización de la mujer delincuente trasciende la categoría del delito, pues se desacredita también lo que como mujer está dejando de hacer. En palabras de Víctor Payá (2013): “el estigma de las mujeres que delinquen se relaciona con el papel que se les ha atribuido socialmente, respecto a su papel en la familia, en tanto esposas y madres. La feminidad debe someterse a través del ejercicio de la maternidad, dado el rol que debe cumplir con el esposo y el cuidado de los hijos” (p. 194).

- Note de bas de page 3 :

-

Este es un término creado por Marcela Lagarde, en su libro “Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y monjas” del año 2005.

Una idea similar es la de Jarabardo (1993) quien ha identificado que la situación de encarcelamiento de mujeres responde a requerimientos institucionales distintos a los de los hombres y, por lo tanto, sus procesos de adaptación y socialización tienen también características distintas. Sin embargo, el estado de cautiverio comienza desde antes de pisar la cárcel, desde el momento en que se construyen los contenidos esenciales de su vida como madresposas3 sumisas y serviciales, lo cual las ubica en un estado de subordinación y desposeimiento de sí mismas.

Las diferencias genéricas en el delito se basan en el conjunto de compulsiones que obliga a las mujeres a ser “buenas” y obedientes, lo cual les hace desarrollar niveles elevados de tolerancia y opresión, así como obediencia a las normas positivas y al poder. La subordinación, la docilidad, la resignación al desplazamiento social, quedan temporalmente suspendidos al asumir el rol de la trasgresora activa y esto a su vez, las despoja de sus capacidades defensivas a nivel legal y simbólico.

Marcela Lagarde identifica que cuando las mujeres se ven inmersas en un proceso legal quedan en clara desventaja ante los hombres por enfrentar una racionalidad que no están capacitadas para manejar con éxito; esto se ve reflejado en su lenguaje, el cual culturalmente no ha sido construido para la autodefensa. Por otro lado, el ámbito de impartición de justicia es en sí mismo sexista: los defensores frecuentemente las engañan, no son escuchadas con seriedad y sus razones son invalidadas (Lagarde, 2005). En este entramado social, la cárcel es un sistema reproductor que refuerza la condición de subordinadas, la cual comenzó desde antes de llegar ahí; se podría decir que, en un espacio micro, se representa lo que ha sucedido en el plano de lo macro.

El estigma, entonces, surge de la interacción social entre las mujeres presas y las instituciones criminalizantes. Es un fenómeno relacional en el que normales y anormales asumen su rol y responden conforme a él: los estigmatizados como seres inferiores en la escala social y los normales como enjuiciadores que establecen las expectativas –casi siempre negativas- hacia los desviados. En palabras de Goffman:

“Cuando normales y estigmatizados se encuentran frente a frente, especialmente cuando tratan de mantener un encuentro para dialogar juntos, tiene lugar una de las escenas primordiales en la sociología, pues, en muchos casos, son éstos los momentos en que ambas partes deberán enfrentar directamente las causas y los efectos del estigma. El individuo estigmatizado puede describir que se siente inseguro acerca del mundo en que nosotros, los normales, vamos a identificarlo y a recibirlo”. (Goffman, 2006: 25).

Las mujeres en prisión al ser consideradas como “malas mujeres” son despojadas simbólicamente de los atributos socialmente positivos que pudieran haber tenido antes de ser etiquetadas, y el trato que reciben en consecuencia es correspondiente al estigma.

Como un ejemplo de ello, Elena Azaola, en su trabajo titulado Víctimas no visibles del sistema penal (Inmujeres, 2006), recaba múltiples testimonios que hacen ver que las mujeres que se encuentran en establecimientos penitenciarios de México tienen expectativas pobres sobre el trato que deben recibir como personas que han cometido un delito. Hechos como haberse mantenido incomunicadas, no haber recibido alimentos durante días o no haber sido informadas sobre sus derechos era considerado por ellas como “un buen trato”. Frases como “a mí me trataron bien, sólo me dieron unas bofetadas” o “me fue bien, sólo me insultaron” eran parte de los procedimientos normalizados como un elemento incorporado en el estigma. Algunas de ellas no conocieron ni fueron escuchadas por un juez; algunas otras fueron ignoradas por los abogados de oficio (Azaola, 2002).

- Note de bas de page 4 :

-

En términos de Goffman (2001), la mortificación del yo es sistemática; comienza con la barrera que las instituciones levantan entre el interno y el exterior, e incluye el despojo de los roles que solía desempeñar el individuo en el exterior.

Todo ello denota una interacción entre instituciones y mujeres en las que éstas últimas quedan en desventaja desde el momento en que entran en la categoría de delincuentes. El estigma provoca que los acontecimientos cotidianos sean interpretados desde una postura de inferioridad en la que el yo se ve desprovisto de capacidades de resistencia o defensa ante las coacciones provenientes de los normales. Este desposeimiento del yo4 implica que la mujer presa en vez de emprender acciones que superen el estigma, lo reafirme por ella misma, en una especie de aceptación del rol que la institución le ha asignado.

El castigo que reciben sucede en dos niveles: el real y el simbólico. El primero se refiere a las consecuencias de facto que aparecen después del etiquetamiento delictivo: el encierro, las dificultades económicas, la separación de los familiares, la pérdida del trabajo o la escuela; y el nivel simbólico que se refiere a la ruptura con el concepto de feminidad, el cual se ha sostenido históricamente por las explicaciones de las ciencias naturales, pero que se reforzó por la cultura misma.

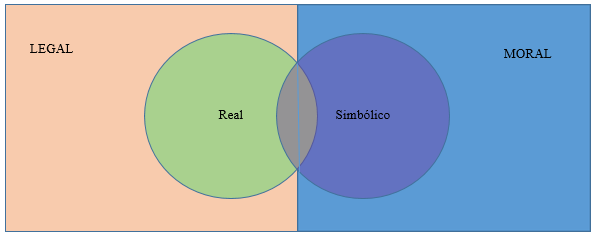

En otra medida, se puede decir que las mujeres presas son estigmatizadas en dos planos: el legal y el moral. El primero se refiere a los procedimientos que surgen de las normas escritas y las de la realidad cotidiana, también llamadas institucionales y fácticas, en términos de Parsons (1968); son los lineamientos que han surgido de los consensos de las relaciones sociales acontecidos en determinado grupo. El moral se refiere a las nociones abstractas de “lo bueno” y “lo correcto”, las cuales se sostienen principalmente en ideas sacras tradicionales. Como se puede observar en la figura 2 (al que he llamado esquema binivel de cautiverio), los dos niveles (simbólico y real) y los dos planos (el legal y moral) coexisten para sostener el estigma ante el otro y ante sí mismas. Trascienden el plano lingüístico y van más allá de los procedimientos legales, empoderando el plano simbólico con la aplicación de la ley, y soportando a las leyes por medio de las acciones sociales cotidianas.

Figura 2. Esquema Binivel de cautiverio. Fuente: elaboración propia a partir de documento Las cárceles de mujeres en México: espacios de opresión patriarcal (Salinas, 2014)

Conclusiones

A partir de lo anterior, llegamos a la conclusión de que el estigma de las mujeres presas provoca una ruptura doble que, a su vez, se gesta en dos niveles: por un lado, rompe con las normas fácticas e institucionales (nivel real) en el momento en que comete un acto considerado delictivo, pero, por otro lado, también está rompiendo con las expectativas morales propias de su género (nivel simbólico).

Esto significa una diferencia clave con los estigmas que se otorgan a los hombres presos, ya que ellos han atentado contra las normas del orden legal, mas no así con las expectativas simbólicas, sino todo lo contrario: ideológicamente, las características de agresividad y trasgresión son propias del género masculino. Esta postura positivista, reforzada por los abordajes biologicistas del delito (Lombroso, 1876; Garofalo, 1905), al igual que por los psicoanalíticos (Freud, 1948; Reik, 1965), ubica a la mujer en una situación de indefensión física e ideológica.

Es más común que las mujeres aparezcan en el acto violento como víctimas y no como victimarias, y esto se expresa en dos evidencias diferentes: en los reclusorios la población femenina es mucho menor que la masculina y, por otro lado, existe una relación entre los delitos cometidos por los hombres y el género de las víctimas. Por ejemplo, predominan los delitos sexuales cometidos por parte de los hombres hacia las mujeres (los cuales incluyen golpes, violación y acoso), pero es muy raro que los mismos delitos se den en orden inverso (Lagarde, 2005). Entonces, el estereotipo genérico limita comportamentalmente a que las mujeres manifiesten su agresividad como víctimas, lo cual aunado a las limitaciones desarrolladas en lo real y lo simbólico deviene en que, cuando el esquema social es roto por la transgresión a lo esperado, el estigma se implante con un poder tal que definirá de manera categórica el rol que la presa jugará en –usando términos de la teoría dramatúrgica- la gran puesta en escena social.