EN-VILLE – CENTRE-VILLE - Fabienne CABORD (Martinique)

3- Voie(s) d’interprétation

Texte

- Note de bas de page 1 :

-

Édouard Glissant, « Le chaos-monde, l’oral et l’écrit », in Écrire la « parole de nuit » - La nouvelle littérature antillaise de Ralph Ludwig, Paris, Gallimard, 1994, p. 111.

Ma poétique c’est que rien n’est plus beau que le chaos

et qu’il n’y a rien de plus beau que le chaos-monde1

Édouard Glissant

Dentro de nós é que a favela cresce

Seja discurso, decreto, poema,

Que contra ela se levante

Não para de crescer

Carlos Drummond de Andrade

La nuit fécondée la fin de la faim

du crachat sur la face

et cette histoire parmi laquelle je marche mieux que

durant le jour

Aimé Césaire

- Note de bas de page 2 :

-

Carlos Fuentes, Géographie du roman, Traduit de l’espagnol par Céline Zins, Paris, Gallimard (Arcades), 1997 (1993), p. 19.

- Note de bas de page 3 :

-

Idem.

- Note de bas de page 4 :

-

Nous utilisons le terme « antillais » pour souligner une appartenance à la Caraïbe française (Martinique, Guadeloupe).

Carlos Fuentes considère que « le réalisme est une prison parce qu’à travers ses grilles, nous ne voyons que ce que nous connaissons déjà »2. Il précise qu’« en revanche, la liberté de l’art consiste à nous montrer ce que nous ne connaissons pas. L’écrivain et l’artiste ne savent pas : ils imaginent »3. Ce point de vue nous amène à considérer qu’une œuvre comme celle de Fabienne Cabord qui a recours à des éléments précis et reconnaissables de notre quotidien ne cherche pas (seulement) à montrer et/ou à démontrer le monde, son monde antillais4 et plus spécifiquement celui de Fort-de-France. Ce faisant, cette plasticienne y ajoute en effet une alerte, visant non pas à réduire de façon simplificatrice, mais à nous déciller les yeux via l’exploration de nos imaginaires ou pour le moins à nous inviter à dédoubler les sens possibles en ouvrant d’autres voies de regard, comme un nouveau chapitre de l’Histoire de la Martinique lié à une géographie urbaine particulière où les frontières topographiques et humaines s’ouvrent à des territoires inachevés, aussi possibles et imminents que réels et concrets.

Hors de toute pensée d’une culture homogène, mais bien plutôt consciente de la valeur des apports et des fragilités intrinsèques d’une identité rhizomique, à racines multiples donc et nourrie de diverses relations, l’énergie qui se dégage de l’œuvre cabordienne ne se veut pas mortifère. Bien au contraire, elle vise à régénérer, à redonner vie à une matière pourtant à première vue délétère, car en drive-dérive géographique et psychique. La perte se voit ainsi réensemencée et l’espoir peut germer. Fort-de-France vit à la recherche de son rythme propre. À nous de nous atteler à sa ressuscitation.

Il ne tient par conséquent qu’à nous que ces corps périphérisés par toutes les marginalisations sociales, politiques, ethniques, religieuses, physiques, psychiques et de genre, vibrants et béants rappels symboliques du ressenti d’une mise à l’écart séculaire de tout un territoire, ne puissent connaître une deuxième ou énième vie. Les sens de leurs drives sont pour le moins doubles comme le mettent en exergue les constants jeux de mots des titres retenus pour ces œuvres qui nous ouvrent dès lors au monde entier. Et cette labilité constante suggère uchronie et utopie, soit des temps et des espaces autres, des espoirs de meilleures synchronies synthétisés par les étincelles nées des mots et des couleurs proposés en résonance.

Harlem, 2013, gouache sur papier journal, 40 cm x 30 cm

- Note de bas de page 5 :

-

La série d’œuvres précédentes de Fabienne Cabord était en effet dominée par les tons couleur terre.

Le changement de palette5 de Fabienne Cabord, si explosif à l’occasion de son exposition Route de la Folie (2016) est significatif à cet égard. Il rend vivant l’instant donné, retient l’attention sur ce moment vécu. La recherche de relations, de possibles synchronies, semble en effet traduite par un choix d’entrelacs mangroviens de lignes et de marques chromatiques qui donnent cohérence et beauté à l’ensemble, sans pour autant nier que les parties soient en souffrance et vivent des drames.

- Note de bas de page 6 :

-

Voir par exemple Marie-Pascale Mallé, « Les maisons des Noirs marrons de Guyane », In Situ, n° 5, 2004, consulté le 19 novembre 2019, http://journals.openedition.org/insitu/2373.

- Note de bas de page 7 :

-

25 avril-21 juillet 2019, avec pour commissaire d’exposition : Dominique Brebion.

- Note de bas de page 8 :

-

On rappellera l’intérêt de Duchamp pour ces lieux de passage. Cf. Daniel Naegele, « Las puertas y ventanas de Duchamp », Revista de Arquitectura, n°9, 2007, p. 43-60.

- Note de bas de page 9 :

-

Les bancs font aussi partie de l’art des Noirs du fleuve dans les Guyanes. Voir https://africultures.com/la-naissance-dun-art-marron-8499/, consulté le 14 octobre 2021.

Le recours aux rouge, bleu, jaune et vert vifs rappelle alors la gamme chromatique des Noirs du fleuve des Guyanes dont l’art est aussi fortement géométrisé et où se mêlent les traditions africaines et amérindiennes6. Car l’art du tembé inscrit des motifs géométriques emplis de vives couleurs dans un cadre noir. On le retrouve notamment sur les portes des maisons bushininguées. Or, Fabienne Cabord peint de plus en plus sur des portes, du moins les retient-elle comme support, ce qui a été mis en évidence lors de l’exposition Pictural – Exposition collective Martinique organisée par la Fondation Clément en 20197. Symboliquement, la porte est lieu de passage, seuil, orée8… Et même lorsqu’elle est support, on ne saurait éluder cet aspect d’entre-deux, entre ouvert et fermé, entre intérieur et extérieur, entre corps et âme… Comme les Noirs Marrons des Guyanes, Fabienne Cabord réalise aussi des bancs9, soulignant comment l’art peut s’associer à des éléments de notre quotidien.

Ich man ban, 2016, acrylique sur bois

Si pour les Noirs Marrons ces lignes et ces formes qui s’entrecroisent sont comme une façon de transcrire les layons de la forêt, Fabienne Cabord y recourt à sa manière pour traduire les lacets et entrecroisement des voies citadines, soit une autre forme de labyrinthe où elle montre les tracées laissées non pas par les animaux, mais par les hommes. Ces marques de passages répétés – point ici de Nègres Marrons, mais de fugitifs d’un autre type, marqués au fer rouge notamment par les avatars psychiques de divers complexes issus d’une pigmentocratie coloniale, fuyant, consciemment ou non, le moule stéréotypé des temps modernes sous les Tropiques – creusent des artères chaque fois re-sillonnées qui sont dans le même temps les veines de corps physiques. Ces corps cabordiens en tronçon ne sont parfois que des têtes aux yeux de chouettes aveuglées et effaré.e.s/ » é-phar(é.e.)s » qui amplifient la déliquescence de ces êtres en fuite d’eux-mêmes, en drive identitaire et psychique, transcrivant par conséquent l’état d’un pays non auto-suffisant, malade d’un passé non transcendé, et souvent gémissant, mais sans être prêt toutefois à prendre les mesures nécessaires pour défendre ses « spécificités ».

- Note de bas de page 10 :

-

Léon-Gontran Damas, Pigments, Paris, Guy Lévi-Mano, 1937. Le graveur Franz Masereel y propose un bois gravé représentant un corps nu, tranchant sur le fond blanc, fortement géométrisé, comme sortant d’un grand col marqueur d’une « civilisation » dont il s’échappe. Est représentée à sa gauche une ville moderne qui s’en écarte autant qu’à sa droite le font des palmes tropicales. Le bras levé, la main ouverte… (Voir par exemple l’analyse qui en est proposée dans https://www.histoire-image.org/fr/etudes/pigments-leon-gontran-damas, consulté le 14 octobre 2021). Il y a comme un rappel, en creux, de cette représentation dans GVQ de Fabienne Cabord. Pour le Belge Masereel, ce corps musclé est tout en avenir alors que dans l’œuvre cabordienne les corps sont happés par diverses pourritures, comme si quelque chose avait failli, trace d’échecs… Pays « encayé » dans ses désirs de consumérisme…

Le cadre enferme et met à la fois en valeur ce pigment10 noir. Dans l’art des Marrons des plateaux des Guyanes, il est souvent affirmé que le recours au noir symbolise la terre. Son omniprésence rappelle à notre sens l’étape antérieure d’œuvres cagiennes aux fonds toujours de couleur terre ou réalisées strictement en noir et blanc. La terre aura en quelque sorte emporté Fabienne Cabord vers la ville, comme pour dire l’actualité des sociétés antillaises. Entre l’exode rural des années 60 et ce début du XXIe siècle, la carte de Fort-de-France s’est reconstruite avec son lot de nouveaux quartiers, aux imbrications hétérogènes.

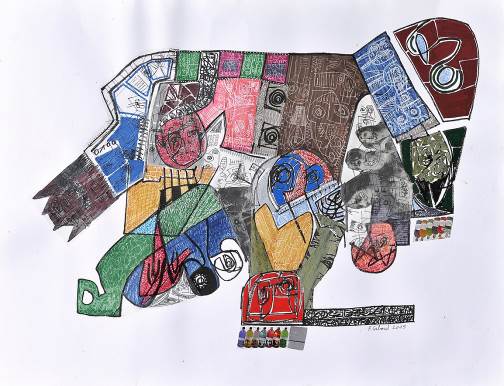

Sans titre, 2024, encre sur papier, 29 cm x 42 cm

(Photo Fabienne Cabord)

- Note de bas de page 11 :

-

Nous renvoyons à l’ouvrage de Jacques Dumont L’amère patrie. Histoire des Antilles françaises au XXe siècle, Paris, Fayard, 2010. N’oublions pas qu’il existait déjà une bande dessinée portant ce titre Amère patrie, et ce depuis 2007, réalisée par Fredéric Blier et Lax, collection Air libre, Éditions Dupuis.

Le travail de Fabienne Cabord acquiert ainsi une dimension symbolique et tranchante, comme un appel, une alerte impérative pour une artiste à la dé-marche indéniablement engagée face aux vacillements d’une identité martiniquaise contemporaine assiégée par les sirènes du consumérisme, la perte de solidarité et la déstructuration familiale ainsi que les difficultés de l’écartèlement entre France – amère patrie11 – et Caraïbe, souvent plus rêvée que réelle.

Le retour des drapeaux, 2016, acrylique sur petit banc en bois

(Photo Fabienne Cabord)

- Note de bas de page 12 :

-

Voir par exemple :

https://www.google.com/search?q=herv%C3%A9+beuze&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Hu96A4Q58hQTwM%253A%252C0_kl6RIrZtWD7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQQTcGOlvi8s-qeC6l-47gT9Uvk4A&sa=X&ved=2ahUKEwijtbfGg_zlAhVT5uAKHbPuB_gQ9QEwAHoECAcQBg&biw=1440&bih=710#imgrc=tHJy8BWa8D0iJM:&vet=1, consulté le 21 novembre 2019. - Note de bas de page 13 :

-

Voir par exemple :

https://www.google.com/search?q=herv%C3%A9+beuze&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Hu96A4Q58hQTwM%253A%252C0_kl6RIrZtWD7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQQTcGOlvi8s-qeC6l-47gT9Uvk4A&sa=X&ved=2ahUKEwijtbfGg_zlAhVT5uAKHbPuB_gQ9QEwAHoECAcQBg&biw=1440&bih=710#imgrc=ROlpE5nd5FlRfM:&vet=1, consulté le 21 novembre 2019. - Note de bas de page 14 :

-

Nous renvoyons à cet égard au titre de l’exposition collective d’octobre-novembre 2018 du groupe PABE (Plastik Art Band Experimental) à laquelle Hervé Beuze et Fabienne Cabord ont participé, entre autres artistes. Marie Gauthier, la commissaire de cette exposition, en proposait alors la présentation suivante : « Tribulations archipéliques invite à découvrir les démarches singulières d’artistes qui ont en partage l’île de la Martinique ». Voir les œuvres sur le site : http://www.couleurpabe.com/2018/11/tribulations-archipeliques-exposition-tropiques-atrium-scene-nationale-octobre-2018.html, consulté le 21 novembre 2019.

- Note de bas de page 15 :

-

Le titre d’Hervé Beuze est plus exactement : « Des Équilibres ».

- Note de bas de page 16 :

-

Cf. notre communication sur cette exposition, publiée dans AICA : https://aica-sc.net/2018/11/07/ces-ile-il-s-qui-def-ile-nt/, consultée le 21 novembre 2019.

Le matériau cabordien est bien de bois, de fer, de chair, de sang et de noir liant – des épidermes et du bitume –, entre route(s) et déroute(s). Ses artères sont d’autant plus vivantes qu’elles sont veines de corps en marche et voies de communication urbaines et humaines. C’est assurément pour Fabienne Cabord une façon de dire sa Martinique, non pas à partir de la représentation de la forme de cette île comme le fait par exemple Hervé Beuze dans ses armatures12 ou ses matrices insulaires en végétaux13, mais en transcrivant l’insularité des corps – et leurs tribulations archipéliques14 – avec ses liens-lieux et ses tours-détours, ses nœuds, ses bifurcations mangroviennes et ses douleurs névralgiques. Fabienne Cabord rend autrement compte des ruptures et des permanences de la Martinique, ses fameux « des/équilibres »15 pour reprendre le jeu de mot auquel invite le titre de l’œuvre-œuf, matrice et complétude, entre ombre et lumière, qu’Hervé Beuze a proposé en 201816. À partir d’un lieu précis de cette île : sa capitale, concentration de toutes ses forces et faiblesses, « Un petit con de paradis » est alors le titre retenu pour l’installation cabordienne de cette exposition sur les Tribulations archipéliques… Ce titre avait déjà été porté par une œuvre, entre peinture et collage, de 2015, preuve de la récurrence de cette amère constatation des prétentions non assumées d’une Martinique sur laquelle Fabienne Cabord porte un profond regard en creux.

- Note de bas de page 17 :

-

Nous citerons le cas d’Émile Hayot, chef d’entreprise et historien (rappelons ses liens avec la Société d’Histoire de la Martinique fondée en 1955) et celui d’Alain Ho Hio Hen, né aux Terres-Sainville, qui ont marqué par leur clairvoyance en tant qu’hommes d’affaires une phase de l’essor économique martiniquais.

Assurément, loin de tout doudouisme, c’est la surconcentration automobile et sa place envahissante dans l’imaginaire collectif martiniquais que Fabienne Cabord choisit de questionner comme face visible d’un consumérisme passif. Il n’empêche que cette critique de l’infantilisation martiniquaise, antillaise et caribéenne devant la voiture, objet de tous les désirs, et qui a permis l’émergence de nouvelles fortunes à la Martinique17 tout autant que la monstration d’apparat de nombreux désargentés en recherche de pseudo-standing, est un trait récurrent de son œuvre, déjà présent par exemple en 2013 dans Pick up.

Pick up, 2013, acrylique sur papier, 40 cm x 30 cm

- Note de bas de page 18 :

-

Pour un récapitulatif de l’œuvre d’Alexandre Procolam Cadet-Petit (1945-2014), voir : http://ecrivainsdelacaraibe.com/archives/fiches-auteurs/cadet-petit-alexandre.html, consulté le 27 novembre 2019.

- Note de bas de page 19 :

-

Que les lecteurs nous permettent cet hommage à un artiste généreux et pétillant d’intelligence. Notre seul regret est de n’avoir pas pu finir, madame la Mort s’étant interposée de façon subite, le carnet de voyage sur Wifredo Lam pour lequel nous avions travaillé ensemble pendant plusieurs mois en 2013.

- Note de bas de page 20 :

-

Alexandre Cadet-Petit, « Errance entre péripéties et périphéries », in Dominique Berthet (dir.), Figures de l’errance, Paris, L’Harmattan (collection Esthétique), 2014.

- Note de bas de page 21 :

-

Alexandre Cadet-Petit, La femme, un roman de plus de 69 pages, Paris, Desnel, 2008.

Le plasticien et réalisateur Alexandre Cadet-Petit, qui vécut une partie de son enfance aux Terres-Sainville et choisit d’y installer son dernier atelier en avait aussi nourri son œuvre18 comme il accepta de le (dé)montrer, poupées et petites voitures à l’appui à une (simple) fête de fin d’année à l’université des Antilles-Guyane (Campus de Schoelcher). Encore merci Alexandre19 ! On lui doit la fameuse revue Fouyaya qui a tant fait rire des travers (et des formes…) de nos compatriote/E/s dans les années 1970-80 et dont l’humour sans fards nourrit (à l’en-caustique…) encore la trame artistique cabordienne. La participation d’Alexandre Cadet-Petit à l’ouvrage collectif Figures de l’errance20 souligne son intérêt persistant pour le traitement des marges. Son travail sur et à partir du bitume – et de la route ! – était d’ailleurs à la base de sa recherche sur le « langage plastic caribéen » qu’il associait donc aux éléments citadins et à son « parler la vie » que l’on retrouve si fortement dans son roman La femme, un roman de plus de 69 pages21, ode à la gent féminine, qui interroge dans le même temps les nouveaux liens sociétaux aux Antilles. Fabienne Cabord traite à sa façon ce thème féminin et les détours de l’apparence dans sa série Poppée, entre lime à ongles, vernis et autres produits d’apparente beauté.

Poppée 2, 2015, acrylique, encre et collage sur papier, 60 cm x 80 cm

(Photo Fabienne Cabord)

De la même façon, la surconsommation généralisée apparaît comme la marque – indélébile ? –, le nouveau fer (rouge), les sillons de déréliction et d’apathie, d’une île au devenir problématique. On est encore loin, semble-t-il, des espoirs de Ferrements d’Aimé Césaire pour son « peuple d’abîmes remontées » :

- Note de bas de page 22 :

-

Aimé Césaire, Ferrements, Paris, Seuil, 1960, « Hors des jours étrangers ».

Quand

hors des jours étrangers

germeras-tu une tête tienne sur tes épaules renouées22…

Un petit con de paradis, 2015, acrylique et collage sur papier, 96 cm x 32 cm

Les « emmêlements » dont parlait l’écrivain martiniquais Alfred Alexandre dans son texte de présentation de l’exposition « Armature » d’Hervé Beuze déjà en 2016 – année de l’exposition cabordienne Route de la Folie, rappelons-le – sont cependant bien présents dans l’ensemble de l’œuvre de Fabienne Cabord. Tout est comme inextricablement lié… et délié… comme une invitation à mieux RE-lier. La théorie du Chaos-Monde glissantien, entre interrelations et ruptures, semble dès lors affleurer en permanence, comme en accord avec la défense chez ce philosophe et homme de lettres martiniquais de l’opacité versus la transparence. De là une impression de brouillage – avec force « gribouillis » de figures cabalistiques chez Fabienne Cabord – caractéristique des productions « en pays dominé » si l’on en croit Patrick Chamoiseau :

- Note de bas de page 23 :

-

Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997, p. 293.

« la nervure des dominations brutales, silencieuses ou furtives est l’Unicité, le Même en extension. L’hérésie symbolique leur insufflera le maelström des différences, les joyeuses surrections de l’imaginaire (…) »23.

Que refuse-t-on donc de voir lorsque l’on cherche à s’éloigner des êtres marginalisés qui peuplent l’en-ville et les cloaques, entre bord de canal et bord de mer et qui s’y développent ? Nos mesquineries sous nos faces-façades de biens pensants ? Nos clivages sociétaux ? Nos origines et entremêlements de l’Histoire, non digérés, et parfois source de dégénérescence psychique et identitaire dans un contexte de perduration des colonialités des pouvoirs et des savoirs ?

- Note de bas de page 24 :

-

Édouard Glissant, La case du commandeur, Paris, Seuil, 1981.

- Note de bas de page 25 :

-

Cité dans l’article de Dominique Chancé, « 7. L’imaginaire du « tout-monde » », in Édouard Glissant, un « traité du déparler », Dominique Chancé (dir.), Paris, Editions Karthala (« Lettres du Sud »), 2002, p. 207-222.

Édouard Glissant semblait relier traite, plantation et folie. Alors, l’errance ou la folie ou plutôt l’errance et la folie ? La folie Célat, œuvre entre théâtre et poésie, publiée en 2000 dans Le monde incréé, évoque les divagations de la mémoire et le malaise attenant, ce mal-être qui ronge les Antillais, que l’on retrouve aussi par exemple dans La case du commandeur24 où est réitéré le constat glissantien que cette société est intrinsèquement malade, écartelée notamment entre ses origines africaines et sa culture française. Dans son fameux Discours antillais (1981), Édouard Glissant dénonce de façon forte les pourrissements identitaires de sa terre d’origine, lesquels sont liés à ce processus : « Nous n’avons que cette manière de venir au monde : par le desséchement qui pourrit »25.

Le temps des utopies n’est plus… L’auteur martiniquais Roland Brival, dans son récit « Sang-mêlé », publié dans l’anthologie constituée par Leïla Sebbar et intitulée Une enfance outremer, évoque justement cet espoir – qu’il qualifie de « naïf » – envers la mère patrie :

- Note de bas de page 26 :

-

Roland Brival, « Sang-mêlé », Leïla Sebbar (textes réunis), Une enfance outremer, Paris, Seuil, 2001, p. 43-44.

« Enfermé entre les murs du lycée Schoelcher (…), c’est là qu’il m’arrive de me sentir pousser des ailes, des ailes pour traverser la mer et atterrir en France où j’imagine encore naïvement pouvoir trouver les pièces manquantes du puzzle de ma vie »26.

- Note de bas de page 27 :

-

Idem.

La prégnance des rues de la capitale foyalaise est aussi visible chez cet auteur qui arrivant de la commune du Diamant dit « débarquer » à Fort-de-France27, et évoque alors la route de Didier, et les zones de Petit-Paradis, de la gare routière de la pointe Simon, en précisant :

- Note de bas de page 28 :

-

Ibidem.

« Tous les samedis, je prends à pied la route qui descend du lycée vers la ville et je marche jusqu’au quartier de Sainte-Thérèse, pour rejoindre la pension de la rue Aliker (…) »28.

- Note de bas de page 29 :

-

Patrick Chamoiseau, L’empreinte à Crusoë, Paris, Gallimard, 2012.

C’est en quelque sorte en vue de remédier à ces apories identitaires traumatiques que Patrick Chamoiseau, grand connaisseur des théories glissantiennes, propose dans l’Empreinte à Crusoë29 une nouvelle épistemè de l’île. Être issus de carrefours raciaux, culturels et identitaires semble peu digeste parfois et fait briller la culture antillaise de divers éclats qui sont autant de coups de lancette dans les abcès de nos quotidiens que l’insularité semble rendre plus fragiles.

The sky is blue, 2015, acrylique et encre sur papier, 40 cm x 30 cm

- Note de bas de page 30 :

-

Voir Françoise Simasotchi-Brones, Le roman antillais, personnages, espaces et histoire : fils du chaos, Paris, L’Harmattan (Collection Critiques Littéraires - Mondes Caraïbes), 2004 et Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Lettres créoles : tracées antillaises et continentales de la littérature. 1635-1975, Paris, Gallimard, 1999. Elie Domota parle pour sa part dans sa vidéo pour la conférence de Bandung du nord en 2018 de « démounage » et donc de perte d’être (moun en créole évoquant une personne), https://www.youtube.com/watch?v=6tAWdT_306s, consulté le 12 décembre 2018.

- Note de bas de page 31 :

-

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil (Essais), 2013 (1952).

- Note de bas de page 32 :

-

Nous renvoyons aux recherches actuelles sur l’héritage épigénétique. Voir par exemple : https://www.planetesante.ch/Magazine/Personnes-agees/Memoire/Des-traumatismes-qui-pourraient-etre-hereditaires, consulté le 23 novembre 2019.

Quoi qu’il en soit, à chacun sa façon d’évoquer les blessures d’un peuple, voire son aliénation30. Frantz Fanon31 avait donné, en pionnier, des clés de lecture à ce sujet. Fabienne Cabord nous invite pour sa part à suivre la Route de la Folie comme une méthode – du grec hodos : chemin – qui permettrait de transcender ce mal-être, d’espérer dépasser « les évasivités caraïbes » de Marie Célat auxquelles nous n’échappons pas pour le moment. Le prémonitoire Malemort (publié depuis 1975…), avec son portrait d’une société malade, car coupée d’elle-même, se repaissant dans l’assistanat avec ses habitants soumis à la déraison demeurerait d’actualité... Route de la Folie… La vision cabordienne n’est pas aussi désenchantée que celle de Glissant ni aussi clinique que celle de Fanon. Elle en partage toutefois le constat de divers empoisonnements – comme celui du chlordécone avec les bananes du « désespoir/des-espoirs » de son Petit con de paradis – et l’approche peu flatteuse d’un manque de hauteur qui vire à la caricature – dont la forme acérée de l’art cabordien peut parfois s’inspirer. S’y ajoute un trop plein de peur, comme génétiquement indépassée32…

Un petit con de paradis (détail), 2015, acrylique et collage sur papier

- Note de bas de page 33 :

-

Ce qui compte, c’est de s’en sortir, quel que soit le moyen utilisé…

- Note de bas de page 34 :

-

Édouard Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit.

- Note de bas de page 35 :

-

Cf. Pierre Dumont, L’interculturel dans l’espace francophone, Paris, L’Harmattan, 2001.

Aux asservissements subis du passé colonial font écho des allégeances, volontaires, à de nouveaux maîtres et dieux d’un triangle sans issue comme toute quadrature du cercle : Consommation, Individualisme et Arrivisme. CIA tropicalisé et bananière, mafia siroteuse de tafia, débouya pa péché33… Est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien une façon de penser « durable » ? Route de la Folie… La créolisation est imprévisible nous dit Édouard Glissant34 ; sa déraison lui serait-elle alors intrinsèque ? Autrement dit, tendre à errer entre diverses racines et représentations mentales ferait-il partie des difficultés de l’interculturel35 et de l’hétérogénéité identitaire ?

L’artiste Habdaphaï, en 2012, avait justement réalisé dans les rues de Fort-de-France une performance intitulée « La Martinique aux Martiniquais avant la fin du monde » où il interrogeait la domination-soumission de ses compatriotes devant la Consommation et non plus la Colonisation. Partant du fait qu’il était considéré que le calendrier maya prévoyait la fin du monde à la fin de l’année 2012, Habdaphaï choisit de distribuer des oranges aux personnes passant dans Fort-de-France, les invitant à se réapproprier leur ville, ses rues et ses parcours face aux centres commerciaux, aux boutiques diverses et à la consommation sans fin.

- Note de bas de page 36 :

-

En 2009, à partir du 5 février et pendant un mois et demi, la Martinique, à la suite de la Guadeloupe et de l’engagement du LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon), fut en effet le théâtre d’une grève générale contre la vie chère et de mouvements populaires qui eurent parfois les aspects d’une immobilisation forcée, facilitée par le grand nombre de fonctionnaires, grévistes ou non, ne risquant pas de perdre leur salaire. Au centre de ces revendications : la critique de l’affairisme de l’import-export, contrôlé par les Békés (descendants des anciens colons). La présentation à la télévision d’un reportage intitulé « Les derniers maîtres de la Martinique » (https://www.youtube.com/watch?v=4N0OS2f4xVg) – et notamment l’interview d’Alain Huygues-Despointes – eut un impact évident sur ces événements à la Martinique. Les rues de Fort-de-France ont alors été sillonnées par des milliers de manifestants de rouge vêtus.

Fabienne Cabord ne retient pas pour sa part la rue piétonne, mais la Route de la Folie. Il n’empêche que son questionnement quant au consumérisme et aux soubresauts violents de la société martiniquaise est tout aussi réel. Elle choisit d’ailleurs de peindre sur des sacs en papier, des poches qui servent d’habitude à transporter ces produits de consommation que les Martiniquais ne semblent pas prêts à utiliser de façon modérée, même si un cri contre la pwofitasyion a été poussé en 200936.

- Note de bas de page 37 :

-

Ne serait-ce pas une façon d’alerter les instances politiques martiniquaises face à une certaine dégénérescence de l’île ?

Bad bed, 2015, acrylique sur papier

(verso d’un sac en papier du Conseil général de la Martinique)37, 56 cm x 45 cm

- Note de bas de page 38 :

-

Alfred Alexandre, Bord de canal, op. cit. Prix des Amériques insulaires et de la Guyane en 2006.

- Note de bas de page 39 :

-

Nous empruntons l’expression « fondal-natal » à l’œuvre du créoliste Jean Bernabé, Fondal-natal : grammaire basilectale approchée des créoles guadeloupéen et martiniquais : approche socio-littéraire, socio-linguistique et syntaxique, Paris, L’Harmattan, 1983.

L’écrivain martiniquais Alfred Alexandre choisit pour sa part de faire son œuvre traverser divers quartiers, notamment les plus marginalisés à l’heure actuelle, comme celui du Bord de canal38. Alfred Alexandre peut ainsi être considéré comme un écrivain de la ville et même plus particulièrement de l’en-ville foyalais. Il partage dès lors un ensouchement et un ensemencement foyal-fondal-natal39 assez comparable à celui de Fabienne Cabord pour ce qui est de sa profondeur réactive et par là même créatrice.

- Note de bas de page 40 :

-

Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, 1992, p. 322.

- Note de bas de page 41 :

-

Texaco, op. cit. , p. 243 : « La ville créole restitue à l’urbaniste qui voudrait l’oublier les souches d’une identité neuve : multilingue, mulriraciale, multihistorique, ouverte, sensible à la diversité du monde ».

Alors que Patrick Chamoiseau décrit l’en-ville créole comme une « calebasse de destins »40, avec son désordre de constructions et son foisonnement d’espérances41, Alfred Alexandre présente des destinées caduques. Tout était d’ailleurs déjà en route dans Texaco où il est dit que la ville :

- Note de bas de page 42 :

-

Op. cit. , p. 390.

(…) devient mégalopole et ne s’arrête jamais, elle pétrifie de silences les campagnes comme autrefois les Empires étouffaient l’alentour ; sur la ruine de l’État-nation, elle s’érige monstrueusement plurinationale, transnationale, supranationale, cosmopolite – créole démente en quelque sorte, et devient l’unique structure déshumanisée de l’espèce humaine42.

Le canal Levassor (côté terre), Fort-de-France 2022

(Photo de Fabienne Cabord)

Le canal Levassor (côté mer), Fort-de-France 2022

(Photo de Fabienne Cabord)

- Note de bas de page 43 :

-

Op. cit., p. 360.

- Note de bas de page 44 :

-

Bord de canal, op. cit., p. 9.

- Note de bas de page 45 :

-

Guy Cabort-Masson (1937-2002), « Le signe du destin », Une enfance outremer, op. cit. , p. 57.

Depuis, un demi-siècle a passé et la déshumanisation s’est concrétisée comme le met en exergue l’âpreté des relations entre les personnages d’Alfred Alexandre. Les « damnés de Texaco »43 sont en quelque sorte devenus désormais les marginaux de Bord de canal, avec ce canal Levassor-Rivière Madame qui dessine comme une frontière, une saignée d’eau gluante44 entre une sorte de ghetto et le reste de la capitale. Guy Cabort-Masson avait associé un autre quartier populaire, à savoir le quartier de Sainte-Thérèse, à son absence de lieu d’aisance, s’englobant quant à lui parmi ceux qu’il qualifie de « damnés de la merde »45.

- Note de bas de page 46 :

-

Nous avions d’ailleurs invité l’une de nos étudiantes, venue d’Espagne étudier sur le campus de Schoelcher, à rédiger sa thèse sur Bord de canal d’Alfred Alexandre.

- Note de bas de page 47 :

-

Alfred Alexandre, La Nuit caribéenne, suivi de Le Patron – Théâtre, Paris, Éditions Passage(s), 2016.

Alfred Alexandre que d’aucuns considèrent comme l’une des plumes majeures de la littérature antillaise actuelle46 a affirmé quant à l’une de ses productions théâtrales La Nuit caribéenne47 :

- Note de bas de page 48 :

-

« Alfred Alexandre : la nuit au bout du voyage », entretien réalisé par Axel Arthéron, in S. Chalaye, S. Bérard (dir.), Émergence caraïbe : une création théâtrale archipélique, Africultures, n° 80-81, 2010, p. 238 (cité page 75 dans la postface de La Nuit caribéenne).

Certains types d’histoires, certaines problématiques se disent plus facilement par le théâtre, le roman ou l’essai. J’ai choisi la forme dramatique parce que du point de vue de l’économie du récit, le théâtre apparaissait plus pertinent pour décrire cette espèce de guerre civile, de rupture entre les groupes sociaux en Martinique, que j’ai tenté de mettre en scène à travers La Nuit caribéenne48.

- Note de bas de page 49 :

-

Voir la très belle analyse de l’œuvre de Lémistè de Monchoachi par Jean Durosier-Desrivières : « La création poétique de Monchoachi dans les sillons des langues romanes et d’une langue néo-romane ou sauvage. Approche de Lémistè 1 et 2 », dans Cécile Bertin-Elisabeth et Franck Colin (dir.), Méditerranée-Caraïbe. Deux archipélités de pensées ?, Paris, Classiques Garnier (coll. Rencontres), 2022, p. 371-386.

La nuit est alors ce moment-lieu des déchéances de toutes sortes, miroir des faillites sociales et fratricides. Nuit gagée, Lémistè nous dit le poète Monchoachi49.

- Note de bas de page 50 :

-

Ce prénom ne saurait manquer de faire penser à Frantz Fanon…

Dans l’acte I de La Nuit caribéenne, intitulé : « En ville », Frantz50 lance à son frère Georges :

- Note de bas de page 51 :

-

Alfred Alexandre, La Nuit caribéenne, suivi de Le Patron, op. cit., p. 12.

C’est de ta faute ! De ta faute, je te dis ! On nous avait promis une place de vigile à la mairie ! De là, on aurait pu monter ! Se sortir de cette folie où on végète comme des damnés ! Ça nous aurait permis sûrement de trouver une petite femelle pour recommencer la vie ! Et même un logis, un vrai, pas cette espèce de squat qui pue la merde et le rhum sale ! Mais toi, tu as tout fait capoter !51.

- Note de bas de page 52 :

-

Op. cit., p. 34.

Ce à quoi répondra à l’acte III Georges : « La nuit nous est tombée dessus et tu ne sais toujours pas comment sortir de cette folie ! »52.

- Note de bas de page 53 :

-

Op. cit., p. 43.

- Note de bas de page 54 :

-

Op. cit., p. 67.

Ce thème de la folie est repris dans la pièce Le patron où le videur de la boîte de nuit qui occupe une grande place dans l’œuvre affirme déceler « la mauvaise folie des pauvres »53 et indique sa dangerosité à sa patronne. Or, cette patronne affirme ensuite : « Ce bar est comme une île. Il va à vau-l’eau. Et c’est toute ma vie pareil »54, nous invitant à considérer ce lieu de mal-être comme une métonymie de toute la Martinique et pas seulement de Fort-de-France. Ce bar-boîte de nuit fait alors froid dans le dos pour les dérives qu’il met à nu…

- Note de bas de page 55 :

-

Alfred Alexandre, Les villes assassines, Paris, Écriture, 2011.

On note que trois noms de rue reviennent comme un leitmotiv inquiétant dans Les rues assassines55 :

- Note de bas de page 56 :

-

Op. cit., p. 12.

Et toutes les rues ici ont, à perpétuité, le même souffle haleté de forcené vivant dans un branle-bas continu de roues qui crissent, de tôles froissées, de règlements de comptes ou de chicanes à pardonner, de chants obscènes, de parfums bon marché ou d’odeurs rances de friture, de vapeurs rigolardes d’alcool, de lâchetés et d’amour neuf (...). Pourtant, c’est là que je veux vivre et puis mourir (…). Là que je veux vivre, près de la rue Fièvre et de la rue Sans-Retour et de la rue Veille-aux-Morts et de l’avenue Bishop56.

- Note de bas de page 57 :

-

Idem.

La route de la Folie n’est pas citée, mais cette « piétaille inhumaine d’inutiles »57 garde :

- Note de bas de page 58 :

-

Op. cit., p. 20.

l’odeur de la folie renfermée comme un tas de linge sale. La folie cadenassée, tenue raide par les associatifs et les églises du coin et les éducations encastrées à grands coups de câble électrique dans le dos, à grands coups de nerf de bœuf, d’insultes, de religions hypocrites et de regards plus assassins encore que les villes qui fument, le soir, du crack, à l’angle de la rue Fièvre et de la rue Sans-Retour58.

- Note de bas de page 59 :

-

À lire : J’ai vécu…

GVQ59, 2015, Feutres acryliques et bombes aérosols sur panneau métallique

(de récupération), 38 cm x 105 cm

- Note de bas de page 60 :

-

J.–F. Augoyard, Actions artistiques en milieu urbain à l’écoute d’une épiphanie sonore, Grenoble-Paris, Cresson/Plan urbain, 1994. Voir aussi : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01364553v2/document, consulté le 26 janvier 2019.

- Note de bas de page 61 :

-

Jean-Michel Basquiat avait en effet choisi de mettre en valeur l’homme noir et en le glorifiant comme roi par exemple avec l’emploi d’une couronne à trois pointes. Voir : http://basquiat.guggenheim-bilbao.eus/fr/heros-et-saints/, consulté le 26 novembre 2019.

Ces êtres hors-jeu, plus nombreux que l’on ne veut le reconnaître, sont rendus visibles et lisibles dans un art qui résonne parfois avec les éléments sculptés et colorés des œuvres de Thierry Jarrin et qui est conçu « hors les murs », car lié à l’espace public et qui joue avec les postures socio-politiques officielles comme le souligne J.-F. Augoyard60. Le street art, avec des réminiscences d’artistes comme Jean-Michel Basquiat – dont les origines caribéennes multiples et la quête identitaire rencontrent les préoccupations antillaises franco-créolophones – et par exemple ses Philistines (1982) ou d’autres œuvres qui mêlent textes et formes humanisées, ont comme empli l’univers visuel, et ce faisant artistique, de Fabienne Cabord qui reprend d’ailleurs, en une sorte de clin d’œil, l’emblématique couronne basquienne en lui adjoignant parfois quatre pointes ou plus61

- Note de bas de page 62 :

-

Fabienne Cabord est attachée territoriale en poste dans un service culturel au Conseil Général de la Martinique (désormais Collectivité Territoriale de la Martinique) et a travaillé dans un bureau longtemps situé Route de la Folie lorsqu’elle a réalisé l’exposition éponyme qui retient ici particulièrement notre attention.

Assurément, Fabienne Cabord n’a pas détourné le regard dans ses allers et venues sur le macadam foyalais où quotidiennement elle s’est rendue à son travail de ville… route de la Folie62…

Bananas tour (détail), 2015, acrylique, encre et collage sur papier

- Note de bas de page 63 :

-

Voir l’article de Catherine Berry : Anne-Catherine Berry, « Le Street Art aux Petites Antilles Françaises », Cahiers de Narratologie, n°29, 2015, consulté le 19 novembre 2019, http://journals.openedition.org/narratologie/7413, consulté le 19 novembre 2019.

Comment parler en effet de la ville sans en évoquer les multiples graffiti, tags, peintures murales et collages divers qui emplissent le paysage urbain63 ? L’espace public foyalais est lui aussi tatoué par ces mots et ces dessins en apparence hétéroclites, plus ou moins élaborés, car marqués dans le preste geste de celui qui n’a pas droit à l’officialité de l’empreinte. Vandalisme ou poumon d’expression libérée ? Chacun répondra…

Alfred Alexandre rappelle lui aussi la présence de ces graffiti dans son roman Bord de canal :

(…) et lorsqu’il ne soufflait pas, depuis le Promontoire, dans sa putain de clarinette, on le voyait grafigner les murs à coups de bombe aérosol.

Des fresques, il appelait ça.

- Note de bas de page 64 :

-

Bord de canal, op. cit. , p. 93.

Il en mettait partout : dans l’arrière-cour de nos squats et sur les immeubles du Bord de Mer. En guise de signature, il balafrait le tout de ce G gigantesque qui semblait tout droit, sorti des nerfs d’un épileptique que la rage aurait mordu. Peut-être que, par là, Jimmy voulait rappeler qu’il existait. Peut-être était-ce une forme subtile de vandalisme, sa façon à lui, dérisoire et sans joie, de s’en prendre à la ville qui l’avait relégué à l’autre bout du canal. Mais les badauds s’en souciaient comme de leur première aquarelle. Il n’y avait que les bonhommes de l’hygiène qui les remarquaient, fatigués qu’ils étaient d’effacer à la brosse, à l’éponge, au pinceau quelquefois, les « malpropretés » de Jimmy, comme ils le braillaient souvent64.

- Note de bas de page 65 :

-

Voir par exemple des photographies de certaines de ces réalisations sur le site : http://lesjoyeuseslucioles.eklablog.com/street-art-dans-les-quartiers-de-fort-de-france-gallery208770, consulté le 20 novembre 2019. On ne saurait manquer d’évoquer les importantes réalisations de Mickaël Caruge et de Claude Cauquil pour la ville de Schoelcher, si proche de Fort-de-France.

Art de la rue, art pour tous, art éphémère, art interactif et reconnu désormais en Martinique et ailleurs avec par exemple des graffeurs comme Moksa, Oshea, Nuxuno Xän ou encore R-Man65 et bien d’autres. Art qui n’en garde pas moins sa marginalité.

- Note de bas de page 66 :

-

Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord à faire la guerre, Paris, Maspéro, 1976.

- Note de bas de page 67 :

-

« Heureux de vous voir » / « Pas heureux de vous voir ». « Kontan wè zot » est une formulation qui a été choisie par de nombreuses communes de la Martinique pour « traduire » dans la signalétique routière la formule « Bienvenue » qui annonce le passage d’une commune à une autre.

Fabienne Cabord ne choisit pas toujours les grands formats de certaines de ces peintures de rue, mais en garde la force de tir de phrases lapidaires et de (dé)marquages abrupts. Car à l’inverse de Paul Vidal de la Blache (1845-1918) qui marqua des générations de géographes par la fameuse phrase : « La géographie est science des lieux, et non des hommes », cette plasticienne privilégie l’humain dans son milieu. Fabienne Cabord rejoint ainsi en quelque sorte la vision d’Yves Lacoste à qui on doit le fameux ouvrage La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre66, où il montre combien ce savoir est stratégique et fut utilisé par des minorités dirigeantes certes, mais dominantes. Se constitue ainsi avant tout une discipline au service de tou.te.s, ne serait-ce que parce que l’on s’y trouve à la croisée de diverses sciences et que la géographie a un impact sur le vivre-ensemble des êtres humains. Alors, nous pouvons dire que la topo-géo-graphie, ça sert, à Cabord, à faire la guerre aux silences et aux oublis ! Cela sert à Cabord à souligner la paradoxale aporie d’une Martinique qui dit à la fois : « Kontan wè zot » (Heureux.se de vous voir/Bienvenue) et « Pa kontan wè zot »67 (Pas heureux.se de vous voir/Vous n’êtes pas les bienvenus) en bleu, blanc, rouge comme nous le démontre Bananas tour.

- Note de bas de page 68 :

-

Cf. Christophe Roncato, Kenneth White, une œuvre-monde, préface de Régis Poulet, Rennes, Presses universitaires de Rennes, publié avec le soutien le CEMRA, université Stendhal-Grenoble 3, 2014, p. 190-194, https://doi.org/10.4000/etudesecossaises.1033

Fabienne Cabord ferait donc de la géopolitique ou topo-graphie engagée ? Que nous dit-elle en fin de compte de la ville ? Et en quoi se démarquerait-elle ou non des autres artistes de sa génération ? Elle s’inquiète en tous les cas, à la suite de Kenneth White68 des urbanisations maladives, isolantes, et qui brisent notre rapport à la Nature.

Bananas tour, 2015, acrylique, encre et collage sur papier, 101 cm x 32 cm

- Note de bas de page 69 :

-

Voir notre présentation de cette exposition publiée par AICA : https://aica-sc.net/2018/06/25/medelice-reves-de-tours-abolies-et-de-beton-des-arme/, consulté le 23 novembre 2019.

- Note de bas de page 70 :

-

In : https://www.youtube.com/watch?v=bQAncEuAfnI, consulté le 20 novembre 2019.

- Note de bas de page 71 :

-

Anaïs Stampfli, La cacophonie dans le roman antillais : de l’énonciation à l’interprétation, Littératures, 2011, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00596110/document, consulté le 29 novembre 2019.

- Note de bas de page 72 :

-

Voir l’affiche de l’exposition « Ma ville fantaisie » sur le site : http://karinetailamelartiste.blogspot.com/, consulté le 26 novembre 2019. Exposition du 14 au 22 avril 2011 au centre culturel de Bercy. Le titre même de son exposition de 2013 : « Madinina Beauty », à la Fondation Clément, confirme cette orientation hédoniste, affirmée dans une interview pour Antilla où Karine Taïlamé explique : « A l’époque où j’étais étudiante, je me suis inscrite très tôt dans le champ de l’art contemporain » (…) « et dans l’art contemporain, la tendance n’est pas de travailler la question du Beau. Ce sont beaucoup plus les revendications, la critique de la société ; c’est très politique », https://antilla-martinique.com/peinture-madinina-beauty-karine-tailame-la-vie-en-pleine-lumiere/, consulté le 26 novembre 2019. D’aucuns ont critiqué aussi la sérénité lumineuse des œuvres de Catherine Théodose…

D’autres artistes martiniquais s’intéressent en effet à la ville. Raymond Médélice en a justement, à partir de la métonymie de la tour, fait l’objet de son exposition à la Fondation Clément en 201869. Cet artiste explicite sa démarche : « Ça me fait rêver, mais pas dans le sens d’un rêve gentil » nous dit-il70. Chez Fabienne Cabord, il ne s’agit pas de « rêve gentil » non plus, mais d’une brutale réalité, ou pour le moins d’une apparence de cacophonie que d’aucuns relèvent aussi dans la littérature antillaise contemporaine71, sous couvert d’humour (noir) et de coloris a priori engageants, mais bien éloignés en fin de compte de la palette et de l’intentionnalité d’une artiste comme Karine Taïlamé qui cherche à dire et transcrire au contraire diverses formes de bonheur dans sa « ville fantaisie »72 et dans ses productions qu’elle conçoit comme des hymnes à la joie, avec un désir de dire à sa façon le jardin créole.

- Note de bas de page 73 :

-

Le Dictionnaire encyclopédique des Antilles et de la Guyane, Fort-de-France, Éditions Désormeaux, 1992, page 364 indique qu’il s’agit d’un syndrome créole. Cette douleur psychique peut s’avérer mortelle. Voir Patricia Donatien-Yssa, L’esthétique de la blès dans la littérature caribéenne. Vaincre la souffrance dans Autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid, op. cit.

- Note de bas de page 74 :

-

Voir notre article : https://aica-sc.net/2017/04/25/challenge-critique-2017-cecile-bertin-elisabeth/, consulté le 23 novembre 2019.

- Note de bas de page 75 :

-

Idem.

- Note de bas de page 76 :

-

Texaco, op. cit. Prix Goncourt.

Un autre artiste martiniquais Christian Bertin est connu pour son engagement pour Fort-de-France, réitérant son enracinement dans ses quartiers populaires dont il cherche à transcrire la « blès »73. Il a notamment valorisé ses maisons montées grâce à des « coups de main » avec des matériaux disparates. Sa filiation césairienne est un fil d’Ariane dans sa production qui réemploie divers objets usagés et oubliés, soit des œuvres « revit(art)lisées »74. Ce plasticien, « monteur d’art », d’un « bricol’art fondal-vital »75 n’en reste pas moins ainsi lié à la tradition du jardin créole, comme marqué par la phase de transition entre campagne et ville si bien décrite par Patrick Chamoiseau dans Texaco (1992)76 qui retrace les premières fortes migrations vers l’en-ville foyalais.

- Note de bas de page 77 :

-

Pierre Bourdieu dans Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Seuil, 2000, p. 272, présente l’habitus comme une « loi immanente, déposée en chaque agent par la prime éducation, qui est la condition non seulement de la concertation des pratiques mais aussi des pratiques de concertation, puisque les redressements et les ajustements consciemment opérés par les agents eux-mêmes supposent la maîtrise d’un code commun et que les entreprises de mobilisation collective ne peuvent réussir sans un minimum de concordance entre l’habitus des agents mobilisateurs (e. g. prophète, chef de parti, etc.) et les dispositions de ceux dont ils s’efforcent d’exprimer les aspirations ».

Fabienne Cabord ne transcrit pour sa part que la dimension citadine post-exode rural d’une société martiniquaise fermée à autre chose et même à l’Autre et aussi durcifiée – psychiquement et architecturalement – que ses bâtiments foyalais qui portent encore le poids de la société de Plantation qui est en fait aux Antilles une société d’Habitation dont certains automatismes et habitus, pour reprendre un terme bourdieusien77, perdurent structurellement.

- Note de bas de page 78 :

-

Raphaël Confiant, L’allée des soupirs, Paris, Grasset, 1994, p. 309. Ce roman a reçu le prix Carbet.

- Note de bas de page 79 :

-

Grand jardin public dont les heures de gloire comme lieu privilégié de promenade de toutes les familles foyalaises ont fait place à une marginalisation liée à la réduction chaque fois drastique de ses proportions et de sa végétalisation du fait de sa transformation en zone d’activités illicites.

- Note de bas de page 80 :

-

Raphaël Confiant s’intéresse à ce quartier dans plusieurs de ses œuvres.

- Note de bas de page 81 :

-

Voir la note 2.

Rappelons à ce propos que Raphaël Confiant invitait via son personnage Jacquou Chartier à « dompter la cacophonie du réel par la magie du roman » dans L’Allée des Soupirs78. Dans cette œuvre dont le nom évoque une certaine zone de « la Savane »79 foyalaise dédiée à des activités illicites, cet auteur de la Créolité s’intéresse au présent via des évocations qui se veulent autant de réécritures du passé. Il évoque ainsi les événements de décembre 1959, à Fort-de-France, en présentant plus particulièrement le populaire quartier des Terres Sainville80 et en narrant cette phase de lutte, perdue…, face à ce que l’on a coutume d’appeler « l’assimilation »81 dont il critique alors l’impact sur les Martiniquais, emplissant son récit d’éléments scatologiques, entre autres pissotières et « cacatoirs ».

- Note de bas de page 82 :

-

L’allée des soupirs, op. cit., p. 86.

- Note de bas de page 83 :

-

En créole, « encayé », image au départ maritime renvoyant aux bans de corail – cayes – qui feraient échouer les navires, signifie : être coincé, être bloqué.

Or, c’est justement cet après-sursaut et la phase de délitement qui s’ensuit qu’évoque Fabienne Cabord avec son approche plastique qui propose un arrêt sur image de cette étape actuelle marquée par le manque d’utopie et de dynamisme d’une société antillaise qui semble ne plus rechercher que confort facile et consommation sans limites de produits tels que cette Langouste au beurre de maracudja, paradigme d’une nouvelle foi sans foi ni loi professée dans ces actuelles cathédrales de lumière en or dur/en ordure dont les vitraux ne sont que des miroirs aux alouettes. « S’immerger dans la puanteur du quotidien »82 deviendrait-il alors salutaire pour donner un (nouveau ?) sens à cette situation que d’aucuns considéreront comme « encayée »83 tout autant que les méandres identitaires attenants ?

- Note de bas de page 84 :

-

Où s’enchevêtrent divers types d’écriture.

Maryse Condé nous avait offert sa Traversée de la mangrove84, Fabienne Cabord nous convoque pour une traversée foyalaise et plus généralement identitaire en passant, oui, prenez-en le temps…, par la Route de la Folie pour que nos déraisons contemporaines s’y mirent et puissent penser à se guérir. Les méandres des racines antillaises y sont en tous les cas aussi entrelacés que les glyphes-griffures de ces œuvres de fragments éclatés et évoquent des tracées de vies – et d’inégalités – antillaises en quête encore d’elles-mêmes…