Différer, hyperboliser, interrompre Differing, hyperbolising and interrupting

C’est, nous semble-t-il, le sensible qui caractérise notre rapport aux créations artistiques. Rendre compte de cette dimension sensible de l’œuvre demande l’élaboration d’une « pensée poétique », condition pour chercher à répondre à la question « quand y a-t-il art ? ». À partir des œuvres de Dan Graham, Lawrence Weiner et Peter Downsbrough ‒ représentatives au sein des arts plastiques quant à la déstabilisation poétique de la logique du signifiant ‒ nous voulons montrer que seules l’introduction de la notion d’éthique et la question du statut du sujet permettent de circonscrire l’art et son discours. Ce texte plaide pour aborder l’œuvre dans son processus d’énonciation en saisissant d’un seul tenant sa matérialité, le sujet créateur et le processus symbolique de création du sens et ce, en prenant comme références principales les travaux de Didier Vaudène et du dernier Benveniste.

The sensible is, it would seem to us, what characterises our relationship with artistic creations. Accounting for this sensible dimension of the work requires us to develop a ‘poetic mode of thinking’ as a precondition to trying to answer the question, ‘when is there art?’. Starting from the works of Dan Graham, Lawrence Weiner and Peter Downsbrough, which are representative within the plastic arts of the poetic destabilisation of the logic of the signifier, we wish to show that only by introducing the notion of ethics and the status of the subject can we circumscribe that art and its discourse. The present text pleads for an approach to the work in its enunciative process that grasps its materiality, the creative subject and the symbolic process of creation of meaning as a continuous whole, and our chief references for this will be the work of Didier Vaudène and Benveniste’s later work.

Ci sembra che sia il sensibile a caratterizzare il nostro rapporto con le creazioni artistiche. Tenere conto di questa dimensione sensibile dell'opera richiede lo sviluppo di un "pensiero poetico", condizione indispensabile per cercare di rispondere alla domanda "Quando é arte ?". Prendendo spunto dalle opere di Dan Graham, Lawrence Weiner e Peter Downsbrough - rappresentative delle arti visive per la loro poetica di destabilizzazione della logica del significante - si vuole dimostrare che solo l'introduzione della nozione di etica e la questione dello statuto del soggetto permettono di circoscrivere l'arte e il suo discorso. Il presente lavoro sostiene la necessità di avvicinarsi all'opera nel suo processo di enunciazione, cogliendo insieme la materialità, il soggetto creativo e il processo simbolico di creazione del significato, prendendo come riferimenti principali le opere di Didier Vaudène e dell'ultimo Benveniste.

Y a-t-il œuvre plus importante, plus subversive pour la littérature, pour le théâtre, pour le dessin que celle d’Antonin Artaud ? Et pourtant, il n’y a rien de plus éloigné de la notion de beauté. La beauté est-elle dès lors révélatrice de l’art ? Et faut-il, pour en rendre raison, étendre la notion de beauté, au risque de la dissoudre, dans une nébuleuse conceptuelle comprenant la simplicité, l’organisation, la structure… et leurs opposés : le complexe, la désorganisation, le chaos… ? Pourquoi le Christ mort de Hans Holbein (1521-1522, Kunstmuseum, Bâle) nous laisse-t-il sans voix et constitue-t-il une expérience incomparable pour le spectateur qui s’y confronte, hors toute médiation ou consolation par le biais d’une quelconque beauté ineffable ? Pourquoi sommes-nous à ce point captés par cette idée à la fois lumineuse et saugrenue de Gordon Matta-Clark élevant au niveau d’œuvre des morceaux de trottoir sans utilité, Reality Properties: Fake Estates (1973) (voir Bois, 1996, p. 215 ; Matar, 2022) ? On pensera également à Garbage Wall (1970) (Matar, 2022, p. 133), construit, comme l’indique son titre, à partir de rebuts, ou encore à Jacks (1971) (Ibid., p. 129). La pensée esthétique du XXIe siècle ne saurait être à ce point régressive qu’elle se résigne à restaurer le beau comme critère de reconnaissance de la sphère artistique. Donner un rôle prédominant au beau serait assurément concéder à la tyrannie du sens commun. L’esthétique comme théorie du beau échoue à rendre compte de la modernité. Comme l’écrit Henri Meschonnic (2003, pp. 134, 126, 125), la modernité exige que l’on saisisse « l’invention de sa propre historicité radicale », ce qui passe pour lui par l’élaboration d’« une théorie du discours » qui pense « dans la langue, l’affect et le concept ensemble ». Cela demande l’élaboration d’une « pensée poétique […] qui transforme la poésie. Le reste, écrit-il, c’est du maintien de l’ordre ».

- Note de bas de page 1 :

-

Hicham-Stéphane Afeissa ne va-t-il pas jusqu’à parler d’une « esthétique de la charogne » dans son livre éponyme (Bellevaux, éd. Dehors, 2018).

S’il fallait néanmoins se rallier à la référence au beau et à son corollaire le laid, on devra, déjà, depuis la Renaissance, ajouter la terribilità et depuis l’époque romantique ajouter comme paradigme dominant le sublime et l’horreur, sans oublier plus récemment le monstrueux, le dégoût, l’abjection1. Mais on n’aura toujours pas couvert l’ensemble du spectre ou des catégories clés. On pensera donc également à un art de l’absolu ou à un art de l’excès, à un art de la mélancolie, à un art du peu, du rien, un art pauvre, un art nu, à un art de l’innommable ou encore un art du réel sachant que la liste ainsi n’est toujours pas exhaustive et ne le sera jamais. Selon la logique du manque et du supplément, la volonté d’exhaustivité débouche sur une impasse.

Ne faudrait-il pas alors plutôt s’en tenir à la définition même de l’esthétique, de l’esthesis et élargir la référence : déclarer que c’est plutôt le sensible qui caractérise notre rapport aux créations artistiques, tant comme créateur que comme spectateur ? La question posée par Emmanuel Martineau (1979, p. 77) « Quel est le lieu de l’espace ? De ce lieu, quelle est la localité […] ? » ‒ déplacement fondamental de l’interrogation plus commune “quel est l’espace de la peinture ou du tableau ?” ‒, laissée d’ailleurs sans réponse par Martineau à la fin de son texte, est au départ ou à l’arrivée de toute interrogation sur l’image d’art. Peut-être qu’Emanuele Coccia (2021, p. 49) y apporte, d’une certaine façon, une réponse par cette proposition de son ouvrage intitulé précisément La vie sensible :

Il existe un lieu où naissent les images, un lieu qu’il ne faut confondre ni avec la matière où les choses prennent forme, ni avec l’âme des vivants ou avec leur psychisme. Le monde spécifique des images, le lieu du sensible (le lieu originaire de l’expérience et du songe) ne coïncide ni avec l’espace des objets – le monde physique −, ni avec l’espace des sujets connaissants. Ce troisième espace ne peut être défini ni par la capacité de connaître, ni par une nature spécifique particulière.

- Note de bas de page 2 :

-

Repris dans Le Monde et le pantalon suivi de Peintres de l'empêchement, Paris, éd. de Minuit, 1989, p. 57 et dans Beckett, Cahier de l’Herne, op. cit., p. 69. « L’un dira : je ne peux voir l’objet, pour le représenter, parce qu’il est ce qu’il est. L’autre : je ne peux voir l’objet, pour le représenter, parce que je suis ce que je suis. Il y a toujours eu ces deux sortes d’artistes, ces deux sortes d’empêchement l’empêchement-objet et l’empêchement-œil. […] Est peint ce qui empêche de peindre. »

Beckett (1948), dans le texte « Peintres de l'empêchement » consacré aux œuvres des frères Bram et Geer van Velde, écrivait : « Est peint ce qui empêche de peindre »2. Il précise d’une part que le peintre dit : « je ne peux voir l’objet » – et on pense par exemple également à Cézanne ou à Giacometti, qui tous deux ressassaient leur impuissance face à la résistance du motif –, et évoque d’autre part « l’empêchement-œil ». Si ce questionnement du voir et de l’œil constitue l’une des principales articulations de l’art, l’articulation de l’un de ses enjeux ou fonctionnements essentiels, une esthétique ou une sémiotique dont le principal moteur serait l’objectivation (objectivation du voir, du sens, de la communication) ne pourrait cependant que difficilement rendre compte de cette négativité fondamentale ‒ de ce « lieu originaire de l’expérience et du songe » évoqué par Emanuele Coccia (2021) ‒ sinon en la récupérant comme l’une de ses catégories et en lui retirant tout son pouvoir de subversion, comme s’y emploie, de son côté, le capitalisme financier.

- Note de bas de page 3 :

-

Voir également Le supermarché des images (Szendy Peter, Alloa Emmanuel et Ponso Marta dirs.), Gallimard / Jeu de Paume, 2020.

Aborder la question de l’art par la problématique du sensible permettrait, sur un autre versant, de s’écarter du chemin emprunté par ce capitalisme financier, celui qui consiste à penser l’art selon les principes de la communication sous couvert d’un processus d’esthétisation généralisée. Il est de la responsabilité des sciences humaines, non seulement d’analyser, mais de démonter la perversion et l’inanité de ces mécanismes de « marchandisation sans précédent [du sensible] à l’époque du capitalisme généralisé » (Szendy 2017, p. 14)3.

Omar Calabrese (2006, p. VII), dans son « Introduction » à Come si legge un’opera d’arte, écrit :

- Note de bas de page 4 :

-

“ogni opera d'arte (o quanto meno ogni corpus di opere costruito coerentemente) costituisce inevitabilmente anche la teoria di se stessa, perché – a causa dell'individualità derivante dal suo carattere estetico – mette in scena, in modo piu o meno nascosto, i principi che la fondano ; le analisi, quindi, sono tutte orientate a mettere in luce il fatto che l'arte è un oggetto teorico, del quale si può delineare lo statuto e i protocolli di ricerca che gli sono più adatti”.

toute œuvre d’art (ou du moins tout corpus d’œuvres construit de manière cohérente) constitue inévitablement aussi sa propre théorie, car – du fait de la singularité découlant de son caractère esthétique –, elle met en scène, de manière plus ou moins cachée, les principes qui la fondent ; les analyses sont donc toutes orientées de manière à mettre en évidence le fait que l’art est un objet théorique, dont on peut définir le statut et les protocoles de recherche qui lui sont les plus appropriés4.

Voici donc un sémioticien qui noue esthétique et singularité, qui met clairement en cause l’idée d’une théorie sémiotique applicable à toutes les œuvres picturales et réfute la possibilité d’assimiler la sémiotique picturale à une sémiotique générale de l’image quel que soit le statut de l’image en question. Il en découle que, se posant la question de ce qui fait art, la sémiotique doit, en suivant Calabrese, là également re-questionner, non de façon générale, mais pour chaque œuvre prise individuellement, « du fait de la singularité découlant de son caractère esthétique », ce qu’il en est de « sa propre théorie » et des « principes qui la fondent », qui fondent l’œuvre, ce qui fait qu’il y a œuvre, ce qui fait, qu’en l’espèce, il y a « art ». Cette position ne diffère en rien de celle de Benveniste (1974, p. 58) qui, déjà, dans ce passage bien connu de « Sémiologie de la langue », parlait des arts plastiques en indiquant la nécessité de partir de l’irréductibilité de l’œuvre au sein de laquelle l’artiste crée « sa propre sémiotique », ajoutant que « par la sélection et l’arrangement », « il institue ses oppositions en traits qu’il rend lui-même signifiant dans leur ordre ».

Seule l’introduction des notions d’éthique et de sujet permet, selon nous, de circonscrire l’art et son discours. C’est la raison pour laquelle l’énonciation a constitué la porte d’entrée privilégiée de la sémiotique dans l’univers artistique. Il s’agit de dépasser le seul repérage et la seule analyse des indices de l’énonciation pour aborder l’œuvre dans son processus d’énonciation en saisissant d’un seul tenant sa matérialité, le sujet créateur et le processus symbolique de création du sens.

Comme l’indique Christian Bonnefoi (2023a, p. 195), l’« objectivité qu’incarne la technique a toujours été à l’œuvre dans cette pratique subjective qu’est la peinture », mais peut-être « trop visible », se faisant oublier « pour ne laisser passer que les effets de son produit : l’image ». La tâche de toute approche théorique de la peinture est donc bien, si l’on reprend les trois catégories convoquées par Bonnefoi, d’articuler matérialité technique, place du sujet et productions symbolique et imaginaire, ou avec les mots de René Lew (juillet 2023) : « qu’on en spécifie la structure en termes de logique du signifiant et de topologie du sujet, coordonnées l’une avec l’autre ». Il nous faut donc approfondir cette notion de sujet et ses relations avec la logique signifiante.

- Note de bas de page 5 :

-

Pierre Boudon cite ici Jean-François Bordron (L’iconicité et ses images, Paris, PUF, 2011, p. 168). Contrairement à Jean-François Bordron, nous ne relevons pas ici des données phénoménales, mais des entités conceptuelles construites. On pourra mettre en parallèle le templum que nous avançons avec celui proposé par Pierre Boudon dans son élaboration d’une architectonique musicale (2022, p. 46) et qu’il intitule « Schématisation d’un principe causal sous-jacent ». Pierre Boudon évoque un principe causal poétique. Proposer une logique rétro-progrédiente de la signifiance (voir infra) induit sans doute une dynamique que le concept de cause n’implique pas obligatoirement.

Le support (ou le fond) qui manque marque la prise de distance avec toute position théologique parce que l’origine est toujours appelée à un renvoi à l’infini (voir Didier Vaudène (2017)). Voir également à ce sujet notre commentaire, en fin du présent texte, de A 36" x 36" Removal to the Lathing of Support Wall of Plaster or Wallboard from a Wall de Lawrence Weiner.

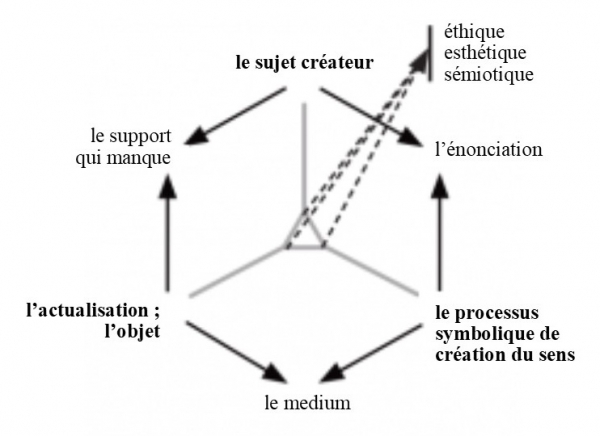

Nous inspirant librement de la figure du templum développée au fil de son œuvre par Pierre Boudon (2018), nous pourrions schématiser comme suit la saisie de l’œuvre d’art en ses données épistémologiques nécessaires « liées entre elles par une relation de dépendance »5.

Fig. 1. Structure minimale de l’œuvre

- Note de bas de page 6 :

-

Ou encore pour l’ouvrage complet : https://zdocs.mx/doc/boudon-reseau-de-sens-8pgk3v252z6x, p. 3. Pierre Boudon ajoute, à la page suivante, que « le centre de l’intersection (petit triangle) représent[e] un trou topologique » ; remarque dont l’intérêt ne peut échapper pour une pensée topologique des structures.

- Note de bas de page 7 :

-

Pierre Boudon (2023, p. 352) écrit par ailleurs, définissant le templum : « ce diagramme (possédant une structure) organise une Gestalt cognitive permettant des types d’agencements (relations internes) et des couplages (relations externes) ».

- Note de bas de page 8 :

-

Le rapport entre ces deux schématisations n’est en rien forcé. Voir Marc Barbut (1966). Jacques Lacan fait référence à ce texte lors de la séance du 14 décembre 1966 du Séminaire La Logique du fantasme (Paris, Seuil & Le Champ freudien, 2023, p. 80 pour la version établie par J.-A. Miller).

- Note de bas de page 9 :

-

Pierre Boudon, Réseau du sens I (nouvelle version), version complète op. cit., p. 12.

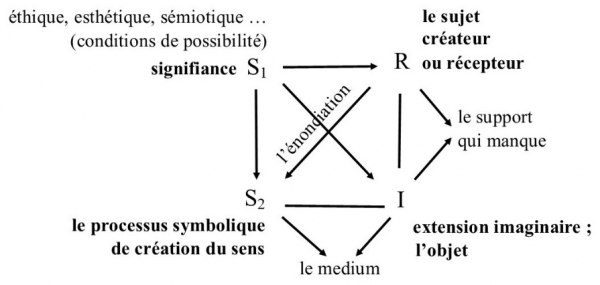

Dès ses débuts, la sémiologie de l’art a pointé le fait qu’il est impossible de décomposer l’œuvre en unités minimales comme on le fait de la langue. Vu qu’il s’agit pour Pierre Boudon (2004, p. 11)6 de saisir la signification « au niveau minimal en deçà duquel nous n’aurions qu’une poussière d’évènements », le diagramme ci-dessus propose la structure élémentaire de l’œuvre comme niveau minimal7. Se poser la question de l’art, de sa définition, de ses critères exige la prise en compte de cette structure minimale. Le double tétraèdre de Boudon mis à plat (fig. 2) donne une représentation plus familière pour un lecteur de Lacan8. Comme l’indique Pierre Boudon (2004, p. 20) : « le concept de templum est issu d’une longue tradition spéculative sur les rapports de contrariété et de contradiction logique (dont font partie le ‟carré sémiotique” de Greimas, l'‟hexagone logique” de Blanché, […]) »9.

- Note de bas de page 10 :

-

« Une structure [comme fonction intentionnelle insaisissable] ne s’appréhende qu’en extension, transformée en éléments accessibles […] dans le réel […] ; en modèles et représentations dans l’imaginaire, comme mise en forme ; [et comme signifiants] dans le symbolique ». René Lew (2021, p. 134). On aura remarqué, toujours dans le schéma ci-dessus, que le sujet vient prendre place en relation avec le registre réel : « […] sujet comme ‟médiateur évanouissant” au sens précis du réel freudien et lacanien, c’est-à-dire de la structure d’un élément qui, bien que nulle part réellement présent comme tel, inaccessible à notre expérience, n’en doit pas moins être construit rétroactivement, présupposé, pour que tous les autres éléments gardent leur consistance ». (Slavoj Žižek, 1999, p. 41. Nous soulignons.) Voir également ci-dessous les figures 8 (après-coup constitutif du signifiant) et 9 (le sujet et la chaîne signifiante). Cette construction rétroactive vaut évidemment pour le sujet artiste, non pas omniscient et à l’origine de l’œuvre mais conséquent de celle-ci. Paraphrasant Marjolaine Hatzfeld (2013, p. 346), on pourrait écrire que l’œuvre « confronte à quelque perte dont le sujet fait les frais et est l’effet ».

Pour ce qui concerne la « signifiance », notée ici S1, on peut se reporter à la magnifique synthèse proposée par Michel Costantini (2021, pp. 641-644).

Fig. 2. Structure minimale de l’œuvre10

- Note de bas de page 11 :

-

Dans Heidegger et Hölderlin. Le Quadriparti, Jean-François Mattéi (2001) suit la généalogie des relations Ciel/Terre/Hommes/Dieux chez Hölderlin, depuis les quatre éléments d’Empédocle, figurés ci-dessus chez de la Perrière, et les quatre causes d’Aristote (quatre causes qui ne sont pas très éloignées lorsque nous évoquons le sujet créateur, l’objet, le processus symbolique et les conditions de possibilité), jusqu’au Geviert chez Heidegger.

Il faudrait se garder de voir ces relations comme trop immédiates et ce diagramme comme donné de façon synchrone et instantanée. S’il l’est, ce n’est qu’au niveau conceptuel en oubliant le temps de construction nécessaire au parcours de la pensée, parcours pouvant être poussé jusqu’à la complexité du labyrinthe par Guillaume de la Perrière. Nous serons peut-être alors amenés à considérer que les chemins de l’œuvre sont ses labyrinthes. Les relations sont à reconstruire à chaque œuvre ainsi qu’à chaque lecture nouvelle de l’œuvre tout en gardant également à l’esprit que les quatre pôles ainsi évoqués n’ont pas d’existence autonome.11

Fig. 3. Guillaume de la Perrière, Théâtre des bons engins, XXXV, Paris, Denis Janot, n.d., 1544.

- Note de bas de page 12 :

-

« Aux derniers flâneurs, faut-il signaler qu'un ‟tableau” (et sans doute dans tous les sens du terme), c'est formellement une ‟série de séries” ? En tout cas, ce n'est point une petite image fixe qu'on place devant une lanterne pour la plus grande déception des enfants, qui, à leur âge, préfèrent bien sûr la vivacité du cinéma. » (Foucault 1969, pp. 10, 15 et 19 n. 1)

Dans les divers parcours de lecture de l’œuvre, il n’y a pas à épuiser la structure parce qu’il n’y a ni exhaustivité de la compréhension ni totalisation des sens possibles, l’accent étant mis à chaque fois plus sur un ou sur certains pôles, plus sur l’une ou l’autre liaison structurale. L’œuvre, pour reprendre ses expressions à Michel Foucault, est à aborder comme « strates », comme « séries de séries »12. Les parcours comme les lectures sont multiples captant à chaque fois une portion des possibles du sens de ces séries.

En parlant de l’œuvre de Matisse, Christian Bonnefoi (2023b, p. 166) déplace le rapport au subjectif, au sensible et à notre relation d’empathie avec la peinture en établissant la relation affective à l’intérieur de la peinture elle-même :

modulations des affects de peinture qui se logent soit à l’intérieur des objets soit, et c’est là le plus important, entre les rapports qui lient ces objets les uns aux autres, et entre eux et le fond sur lequel ils reposent,

« fond » qui nous ramène à la question initiale posée par Emmanuel Martineau « Quel est le lieu de l’espace ? », « fond » auquel nous reviendrons en conclusion.

Bien que déjà ancien, le texte de Pierre Boudon, « La Trame du monde : de l’axonométrie des années vingt aux images de synthèse actuelles » paru dans Sémiotiques n° 4 en 1993 constitue un point de départ particulièrement éclairant pour aborder la relation entre œuvre de peinture, dessin, photographie et œuvre digitale. Il semblerait que l’avènement du numérique ait eu pour conséquence de réduire le champ des arts plastiques au règne généralisé du simulacre. Maria Villela-Petit nous mettait en garde quant aux évolutions récentes de l’architecture et aux conséquences pour nous de l’« idéologie techniciste » sur l’habiter, mise en garde qui vaut de façon générale pour l’art vu au travers du prisme numérique. Ces enjeux, Husserl (1976, pp. 51-52) les avait entrevus dans la formalisation algébrique de la géométrie :

- Note de bas de page 13 :

-

Cité par Maria Villela-Petit (2005, pp. 71-72).

C’est ici qu’il faut faire entrer en ligne de compte la puissante élaboration des signes et des modes de pensée algébriques, moment décisif qui en un sens fut riche de moissons futures (segensreiche), et en un autre inquiétant pour notre destin (verhängnisvolle). […] Cette arithmétisation de la géométrie conduit d’une certaine façon d’elle-même à l’exténuation de son sens (Entleerung ihres Sinnes). Les idéalités réellement spatio-temporelles, telles qu’elles se montrent originellement dans la pensée géométrique sous le titre habituel de “pures intuitions”, se transforment pour ainsi dire en de pures et simples formes numériques, en structures algébriques.13

- Note de bas de page 14 :

-

Maria Villela-Petit ne parle pas ici des capacités des machines à prendre le contrôle, mais de notre propension à laisser faire la machine, c’est-à-dire de notre abandon de la pratique du dessin, du croquis de l’esquisse qui sont les lieux mêmes de l’élaboration conjointe de la forme et de la pensée, soit des intuitions d’espace.

- Note de bas de page 15 :

-

Alonso Aldama Juan, Bertrand Denis, Darras Bernard & Di Sciullo Flore (dirs., 2021) Sémiotique impliquée. L'engagement du chercheur face aux sujets brûlants (Paris, éd. L’Harmattan, coll. Sémioses).

L’artiste serait ainsi amené à « manipuler des signes au détriment d’une effectuation du sens » (Villela-Petit 2005, p. 71). Les images se démultiplient et se métamorphosent sous l’emprise de dispositifs, de la pré-programmation de la machine au détriment des intuitions d’espace ‒ c’est l’« outil technologique […] plutôt que celui qui s’en sert, qui décide » (Ibid., p. 79)14 ‒, ne faisant alors plus l’objet que de réglages que l’on soupçonnera fort, pour le coup, d’être d’ordre esthétisant. Le constat d’une situation sur un mode sociologique ne vaut pas acquiescement. Nous ne sommes pas seul à viser une « sémiotique impliquée »15, expression que revendiquaient les auteurs de l’ouvrage éponyme. Dans sa contribution à cet ouvrage, Verónica Estay Stange avance le terme de « sémio-éthique ». Il nous incombe de développer une pensée critique de l’approche de l’œuvre d’art, cette pensée critique exigeant de placer en son centre l’éthique et la notion de sujet, sachant que la pensée influe sur la réalité et la transforme ou, plus précisément, que nos représentations sont nos seules prises sur la réalité.

- Note de bas de page 16 :

-

Nous avons précisé notre conception du concept de figure dans Massaert (2022).

Après avoir analysé quatre figures16 de l’espace dans un précédent article (Massaert, 2019), à savoir les figures structurant les œuvres plastiques : le passage (Van der Weyden), le retournement (Rubens), le recouvrement (Poussin), la conciliation (Memling), nous nous proposons ici de défricher le terrain à propos de trois figures du temps : différer, hyperboliser et interrompre en considérant que ces trois opérations configurent de façon essentielle les activités de langage qui caractérisent le fait artistique.

Les liens de l’art avec la science ont été remplacés par la mise sous tutelle de l’art par la technologie. Renouveler aujourd’hui les expériences de Brunelleschi, de Masaccio ou d’Uccello demande à l’artiste de réinventer une nouvelle technologie, de détourner les technologies existantes et non de s’assujettir aux technologies développées par le marché du divertissement. L’artiste vient questionner le fonctionnement numérique de l’image, vient mettre en évidence les implications du passage de l’image par le chiffre, par le calcul, par l’algorithme : flux différé chez Dan Graham ; mise en évidence de la force du signifiant chez Lawrence Weiner ; interruption du texte chez Peter Downsbrough : ces œuvres constitueront les trois temps de notre analyse. Comme l’énonce Gérard Dessons (1997, p. 332), une sémantique de l’art « impliquant l’instanciation d’un sujet dans et par son discours, suppose une poétique ». Cette poétique est ce qu’exemplifie très clairement le travail du langage dans les titres donnés par Marcel Duchamp à ses œuvres : l’intrication du langage et du plastique. C’est précisément cette intrication qui a retenu notre attention dans les travaux de Graham, Weiner et Downsbrough.

Mettre en avant la catégorie du sensible pour aborder un art dit « conceptuel » peut paraître provocateur. On verra que les œuvres des trois artistes abordés ne sont pas strictement réductibles aux idées qu’elles seraient censées véhiculer. Des mots, des concepts mis en espace, ou confrontés à l’espace prennent une dimension sensible… ou pour le dire avec les termes de Christian Bonnefoi (2023c, pp. 162-163) : « l’exposant-mode d’exposition […] prend figure ».

Il nous a semblé nécessaire, pour aborder les pratiques digitales, de faire un détour par des artistes qui questionnent l’écriture parce que, comme l’indique Didier Vaudène, les modélisations informatiques et leurs applications : « images de synthèse, composition musicale, synthèse des sons » etc. « ne sont pas concevables sans le recours à la médiation de l’écriture », la condition « d’une science expérimentale positive » étant que « toute mesure doit pouvoir être recueillie comme une trace assimilable à une écriture ». Or « l’écriture n’est pas un objet de savoir au sein de la positivité scientifique telle que nous la concevons actuellement » ; celle-ci n’a « strictement rien à dire de l’écriture, sinon que son usage est [supposé, pour cette positivité scientifique,] ‟absolument transparent” » et ce alors que « la normativité scientifique actuelle promeut, à titre de critères normatifs maximaux, des critères qui requièrent la médiation de l’écriture ». Didier Vaudène (1993, pp. 9 et 10) relève ainsi une contradiction flagrante entre appel fait aux processus d’écriture et exigence conjointe de transparence par le discours scientifique : pour dire quelque chose de l’écriture, il faut « supposer que l’écriture [dispose d’] une sorte de structure propre », ce qui suffit à écarter le présupposé « d’un usage transparent de l’écriture ».

Didier Vaudène (1991, pp. 71-90) analyse par ailleurs les glissements de sens qui s’opèrent entre les concepts d’information, de sens et de phénomène, d’écriture, de trace et d’interprétation. « Plier le réel à l’écriture, écrit-il, c’est recueillir des traces décelables ‟à la surface du réel”, puis identifier ces traces à des écritures ». D’où l’« on oublie que le monde n’est pas écriture, et que les phénomènes sont oubliés dans leurs manifestations ». Ces opérations, passées inaperçues, font disparaître le travail d’interprétation des traces. Cette mise en évidence du travail d’interprétation de la trace est en effet essentielle à maintenir la distance entre la trace et le fait. Différer, hyperboliser, interrompre sont au nombre des modalités de l’épaisseur, de l’opacité ‒ soit l’opposé de la transparence ‒ que nous nous proposons d’interroger pour dégager certains aspects fondamentaux du fonctionnement de cette structure propre à l’écriture, propre au faire « art » et donc aux critères de la reconnaissance du fait et du geste artistique jusques et y compris dans les arts numériques.

Dan Graham – retard

- Note de bas de page 17 :

-

Comme l’expérience de la tavoletta de Brunelleschi, mais d’une toute autre façon, Dan Graham nous fait prendre conscience du dispositif de construction de l’image, de notre image, cette prise de conscience produisant cette sensation de désubjectivation.

Alors qu’habituellement nous croyons avoir le contrôle de et sur nos comportements, lorsque nous pénétrons dans Present Continuous Past(s) (Dan Graham 1974), l’image du moniteur nous propose de nous identifier à quelque chose sur quoi nous n’avons plus de prise et qui nous donne, au fil de la séquence visionnée, cette curieuse impression qui consiste à n’avoir finalement jamais aucune maîtrise de l’instant. Ce simple dispositif de retard est donc radicalement différent de l’expérience du miroir (et par là de l’identification au tableau) où nous produisons et scrutons nos mimiques au quotidien. Ici, notre corps semble nous échapper. Nous avons étrangement l’impression ‒ alors qu’avec le miroir, c’est à l’image de notre corps que nous avons affaire ‒ qu’ici, c’est comme si c’était notre corps lui-même qui nous échappait. D’où une radicale expérience de désubjectivation17. Notre corps se dédouble entre l’image du moniteur et notre propre sensation corporelle. Le vide ressenti est également lié à cette fracture de la continuité du temps, à cette absence de notre image entre l’immédiateté de notre reflet dans le miroir et la latence des 8 secondes qui séparent l’apparition de notre image sur le moniteur.

Fig. 4. Dan Graham, Present Continuous Past(s), 1974

Installation vidéo circuit fermé, 1 caméra noir et blanc, 1 moniteur noir et blanc, 2 miroirs, 1 microprocesseur. Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle. © Dan Graham. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Service audiovisuel du Centre Pompidou.

Le gouffre qui s’ouvre là, entre notre action et le différé de notre saisie visuelle, n’est autre que le rendu sensible, distendu, de l’écart interne à toute écriture : ce fait « qu’aucune écriture ne saurait ultimement combler ce qui a lieu entre deux états », conséquence d’« un défaut d’écriture, c’est-à-dire [de] quelque chose qui ne peut pas s’écrire comme tel » (Vaudène 1993, p. 11). Le ce « qui ne peut pas s’écrire comme tel » et le ce « qui ne peut » faire image sont l’objet même de l’art et donc le critère même de ce qui fait art. Le dispositif mis en œuvre par Dan Graham rend perceptible le fait qu’il n’y a pas d’immédiateté, d’instantanéité de l’aperception de la réalité environnante et rend sensible, en corollaire, l’inaccessibilité de soi-même. Il y a « art » que de ce « qui ne peut s’écrire » et /ou de ce « qui ne peut faire image ».

Lawrence Weiner – hyperbolisation

Fig. 5. Lawrence Weiner, Placed Upon the Horizon (Casting Shadows), 1993, Vancouver Art Gallery.

© SABAM Belgium, 2023.

Inscrit sur l’entablement de la façade d’un Musée ou d’un bâtiment public, le nom de l’institution permet sa reconnaissance, son identification, officialise sa fonction. Lorsque Lawrence Weiner remplace cette épigraphe par une inscription indiquant « Placé sur l’horizon (ombres portées) », l’énoncé ne vient pas seulement interroger sa situation, il se retourne sur chacun des termes utilisés. L’artiste nous confronte non à la langue, mais à « l’image de la langue », à sa « matérialisation graphique », à l’« iconisation de la pensée » pour reprendre les formulations de Benveniste (2012, pp. 93 et 95). Se référant au feuillet (12, f° 3 / f° 55) du Baudelaire, Chloé Laplantine (2011, p. 225) écrit que Benveniste (2011, pp. 134-135) parle « du langage poétique comme d’un langage iconique » et ajoute que, pour Benveniste, le langage poétique contredit le « langage référentiel (l’iconisant est ‟distinct de la vérité signifique”) », le poème « produit une alliance nouvelle, un accord, une vérité iconique », il « construit un paradigme d’associations qui lui est propre, il construit sa signifiance ».

Alors que par la taille des caractères, le texte nous apparaît dans toute son évidence et son autorité, à la lecture, le sens (référentiel) se présente dans son opacité. Qu’est-ce qui est « placé » ? Où serait l’horizon, vu que notre vue est bouchée ? De quelles ombres portées parle-t-on ? C’est notre point de vue qui définit l’horizon. Il s’agit donc de notre horizon : « placé » là-haut « sur » notre « horizon » ; toutes questions qui nous viennent de cette dimension du langage qualifiée d’iconique par Benveniste. L’œuvre serait particulièrement indexée de mélancolie si on en croit Freud (1968, p. 156) pour qui, comme on sait, la mélancolie se caractérise par « l'ombre de l'objet [tombée] sur le moi ». Qu’arrive-t-il donc au sujet créateur et spectateur lorsque l’œuvre, au travers de cette substitution de l’inscription même de l’autorité de la nomination, vient débusquer, vient pointer l’omniprésence narcissique de l’idéologie dominante, soit la confusion entre le sujet et le moi.

Fig. 6. Plafond du Palazzo Chiaramonte à Palerme, hall principal du premier étage, 1377-1380.

En évoquant ces liens entre texte et architecture et ces différences entre sujet et narcissisme, on pense inévitablement aux citations que Montaigne fit graver sur les charpentes du plafond de sa bibliothèque. Mais, comme le montre Maud Pérez-Simon (2023, pp. 149-171), Montaigne n’est jamais que l’héritier d’une tradition qui, principalement en Italie, dans le sud de la France et en Espagne, remonte à la fin du XIIIe siècle.

Fig. 7. Lawrence Weiner, SOMEWHERE SOMEHOW FOREVER & A DAY, SOMETHING SOMEWAY FOREVER & A DAY, SOMETIME SOMEPLACE FOREVER & A DAY, Regen Projects II, Los Angeles, 2009.

© SABAM Belgium, 2023.

- Note de bas de page 18 :

-

Voir par exemple René Lew (2015, p. 481), après-coup constitutif du signifiant. Les termes « progrédient » et « régrédient » sont empruntés à Freud (L’interprétation des rêves, chap. VII). René Lew fait glisser ces concepts du fonctionnement psychique vers celui de l’enchaînement signifiant marquant bien par là que le fonctionnement signifiant constitue la marque même du sujet.

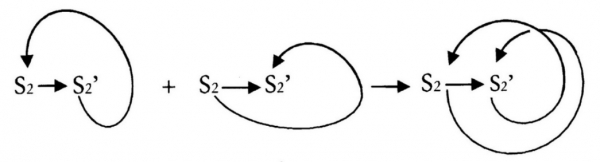

On notera, toujours chez Lawrence Weiner, que si, dans Somewhere Somehow…, les termes inscrits au-dessus de la courbe varient, leur placement est relativement identique, et qu’au contraire, les termes inscrits sous la courbe sont identiques, mais leur façon de se situer varie : droite, courbe, centrée, plus à droite. Weiner met donc en œuvre deux façons différentes de faire varier la signification : par la modification des signes ou par la modification du mode d’inscription : lié, séparé, conclusif. Il faudra se garder de réduire les courbes utilisées par Lawrence Weiner à de purs agréments graphiques. Elles soulignent le fonctionnement même du signifiant selon les après-coups progrédient et rétrogrédient pour reprendre les termes et analyses de René Lew : « un signifiant (antécédent) S2 n’opère que dans l’après-coup de ce qu’il produit comme son conséquent S2’ »18.

Fig. 8. après-coup rétrogrédient + après-coup progrédient → dynamique rétro-progrédiente de la signifiance

- Note de bas de page 19 :

-

Émile Benveniste (2011, p. 398), manuscrit BNF B 18, f° 10 / f° 183.

- Note de bas de page 20 :

-

Ibid., p. 28, B 6, f° 2 : f° 2.

- Note de bas de page 21 :

-

Ibid., p. 440, B 20, f° 10 : f° 204.

- Note de bas de page 22 :

-

« Lorsque Benveniste emploie le terme sujet, il l’emploie avec le poids, aussi, de sa connotation psychanalytique. […] il emploie le terme ‟sujet” et il le distingue des pronoms de personnes, il ne confond pas cet usage avec sujet grammatical ». Benveniste « fait passer les acquis freudiens du champ d’étude de la psychè au champ d’études du fonctionnement linguistique. Le sujet freudien devient le sujet d’énonciation, car celui qui énonce est un sujet », cf Fenoglio, Irène (2017).

Benveniste précise que, contrairement à la langue commune, le poète « fait sa langue et son expression, même quand il prend les éléments dans la langue ordinaire […] quand il assemble les mots en poème, il crée aussi la référence à laquelle son expression renvoie »19 ou indique encore qu’en poésie « le référent est à l’intérieur de l’expression »20, il faut « créer un langage pour une émotion unique d’un sujet unique. Tout est à l’inverse du projet de la communication »21. Comme déjà affirmé plus haut, le questionnement de l’art ne peut se faire en termes de communication. Et c’est bien là au travail du sujet que nous assistons, au sujet en éclipse entre deux signifiants22.

Fig. 9. Le sujet et la chaîne signifiante.

Le langage n’est pas un instrument parce que, écrit Benveniste (1966, p. 259) : « C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ». Comme dans le langage poétique, cette référence intérieure à l’expression a pour conséquence que nous n’avons pas de réponse directe et unilatérale à nos questions posées précédemment au sujet de Placed upon the horizon (casting shadows) : qu’est-ce qui est placé ? Où serait l’horizon ? Quelles ombres portées ? Ou encore, ci-dessus, dans cette seconde œuvre de Lawrence Weiner, de façon plus radicale, un quelque chose, un lieu, un temps, totalement incernables, indiscernables, si ce n’est auto référés à l’inscription elle-même.

C’est ainsi, par cette autoréférence, que les inscriptions de Lawrence Weiner donnent une matérialité à l’énoncé poétique à la façon par exemple d’Apollinaire dans ses calligrammes.

Fig. 10. Guillaume Apollinaire, « La Colombe poignardée et le jet d’eau » (fragment), Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916).

- Note de bas de page 23 :

-

La citation tant de fois reprise de Jakobson concernant la projection du principe d’équivalence « de l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison », jugée hermétique par d’aucuns, est magnifiquement explicitée par Iouri Lotman (chap. V, « Les principes constructifs du texte », 1973, pp. 128-147).

La poésie, c’est la langue porteuse du sens à sa limite, c’est la langue menée à son extrémité, aux limites de ses possibles, à ses limites morphologiques, à la limite de ses possibilités de dire. Comme l’écrit Jakobson (1963, p. 220), en poésie : « chaque syllabe est mise en rapport d’équivalence avec toutes les autres syllabes de la même séquence ». On peut comprendre que l’arbitraire en poésie, mais également dans l’art en général, régit l’axe du syntagme23 et que la logique grammaticale s’en trouve déstabilisée. L’œuvre de Lawrence Weiner nous place en face de la logique signifiante en sa force poétique et politique. En introduisant le langage poétique dans la sphère publique, la dimension politique de l’œuvre de Lawrence Weiner consiste en ce que le poétique vient faire irruption dans le langage ordinaire.

Peter Downsbrough − interruption

- Note de bas de page 24 :

-

Monique Wittig (1992, p. 87), dans « The Mark of Gender », écrit: « Talking about the key pronoun of The Lesbian Body […] sometimes I have considered this text a reverie about the beautiful analysis of the pronouns je and tu by the linguist Émile Benveniste ». Et au sujet de ce rapport de Wittig à l’œuvre de Benveniste, Yannick Chevalier (2010, p. 191) écrit : « Le chantier littéraire peut être lu comme une méditation réflexive sur les Problèmes de linguistique générale que Wittig ne cesse de citer et commenter au fil des pages ».

Il n’est pas abusif de dire que l’œuvre de Peter Downsbrough est une œuvre sémiotique au sens fort du terme. Le jeu sur les oppositions, la dualité de termes in/out, up/down, and/or, ou/encore/et, etc. en sont un des aspects. Plus radicalement dans son œuvre, la coupure de la lettre nous confronte à la question de la division subjective par le signifiant. De même que Monique Wittig, dans Le corps lesbien, choisissait d’écrire « J/e », « m/e », « m/oi » et « m/es »24 et Jacques Lacan de parler de sujet barré « S» : le sujet divisé par le langage, nous faisons l’expérience, confrontés aux œuvres de Peter Downsbrough, du langage clivant parce que le langage est lui-même clivé ; le signifiant dans sa différence ne pouvant rejoindre, amputé, les signifiants qui lui garantiraient un signifié, lui donneraient une autonomie, une identité dont il est par définition privé.

- Note de bas de page 25 :

-

Voir Lucien Massaert (2001-2002, pp. 153 - 155).

Très fréquemment, chez Peter Downsbrough, le procédé mis en œuvre produit une tautologie, une surdétermination très efficace, elle également, pour ébranler tout processus d’identification. Entrant dans un lieu d’exposition quel qu’il soit, nous notons les matériaux recouvrant le sol des salles, nous remarquons la hauteur d’un plafond, mais lorsque le haut du mur et le sol sont indexés par l’artiste des déictiques spatiaux « up » et « down », la redondance nous fait hésiter. S’agit-il de notre état d’esprit du jour, de la portion de mur, de l’inscription elle-même, d’une injonction à lever ou baisser le regard… ? La tautologie nous détourne ainsi de l’intérêt trivial pour la mesure de l’espace au bénéfice de ses qualités topologiques, tout comme le rapport tautologique à la mesure dans les Measurement: Room (1969) et 48” Standards (1969) de Mel Bochner25 mettaient en évidence l’arbitraire et l’inconsistance de la valeur donnée aux proportions.

Mais Peter Downsbrough ne vient pas simplement brouiller le sens. C’est la situation de discours telle que mise en scène, la mise en scène des mots et du lieu qui induit notre difficulté à donner une référence précise, une finalité à l’inscription et ainsi nous déstabilise en tant qu’interlocuteur/spectateur. Comme l’écrit Jean Starobinski (1982, n. 1, p. 36) : « l’adverbe ailleurs », « terme synthétique chez Montaigne », « tire sa force de son indétermination. Sa valeur locative lui permet de signifier toutes nos dislocations ». On pourra reprendre cette expression de Jean Starobinski et l’appliquer aux déictiques utilisés par Peter Downsbrough.

- Note de bas de page 26 :

-

Hjelmslev (1968, p. 150) écrit qu’une sémiotique connotative est « une sémiotique dont l’un des plans, celui de l’expression est une sémiotique ».

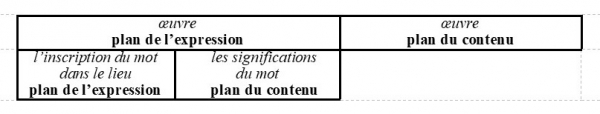

La singularité du travail de Peter Downsbrough se situe dans sa façon de conjuguer le texte et l’espace de monstration de telle façon qu’il est impossible de se saisir de l’un sans qu’il reçoive la marque de l’autre. Cette configuration a pour conséquence que les distinctions entre forme du contenu et forme de l’expression se brouillent. Pour saisir le sens des œuvres de Peter Downsbrough, il faudrait plutôt recourir au modèle de la connotation repris par Roland Barthes (1964, p. 131) en synthétisant les élaborations de Hjelmslev (1968, pp. 144 - 157)26 selon l’imbrication et le décrochage de deux systèmes sémiotiques :

Fig. 11. Schéma de la connotation appliqué à l’œuvre de Peter Downsbrough.

Ce modèle permet, en l’espèce, de cerner l’œuvre en articulant plus clairement le mot et son inscription dans le lieu d’exposition par la mise en œuvre, comme y invite Hjelmslev, des relations entre deux sémiotiques. On pourrait dire que Peter Downsbrough réalise sous nos yeux les conséquences de ce que signifie la nécessité énoncée par Benveniste (2012, pp. 94-95) d’« ‟objectiver” la donnée linguistique », de représenter la langue, la pensée, les mots « en images matérielles » hors des circonstances de parole. Son œuvre nous montre en quoi « la représentation iconique se développ[e] parallèlement à la représentation linguistique et non en subordination à la forme linguistique » et en quoi, effectivement, « cette iconisation de la pensée [suppose] une relation d’une autre espèce entre la pensée et l’icône qu’entre la pensée et la parole, une relation moins littérale », car, en effet, chaque mot, associé à sa situation spatiale et à son mode graphique, déjoue la logique dénotative du signe.

Fig. 12. Peter Downsbrough, Support/and, as, for, Frac Bourgogne, Dijon, 2004.

© Peter Downsbrough & Artists Rights Society (ARS) New York. Crédit photographique : André Morin/Frac Bourgogne.

Si le tableau nous assigne au point de vue, les expositions de Peter Downsbrough impliquent des points de vue multiples au sein de l’espace mis en œuvre. En déambulant dans ses expositions, nous appréhendons des mots modifiés par des lieux et des lieux transformés par les mots. Peter Downsbrough crée, indexe un espace sémantique du lieu. Le mot a pris l’empreinte du lieu, ce mot est pris dans le lieu, et le lieu a perdu toute familiarité, il ne peut plus être lu sans l’orientation de sens que lui donne le mot, même et surtout si ce sens est pluriel. Le lieu est estampillé de cette indistinction dont l’ambiguïté du langage lui impose la marque. De plus, les différents parcours dans l’espace produisent, à chaque fois, un nouveau parcours de lecture.

Chacun sait que ces jeux sur l’écriture et l’espace remontent à l’Antiquité. Il n’est pas sans intérêt de rappeler ce qu’écrivait Armando Petrucci (1993, pp. 52-54) sur les relations entre le livre – espace également amplement exploré par Peter Downsbrough – et l’écriture épigraphique. Ainsi, à Venise, aux XVe et XVIe siècles, « empruntant l’écriture monumentale d’imitation classique », le livre aurait « dans son inventivité formelle » servi de modèle pour l’épigraphie d’apparat, par exemple pour les pierres funéraires posées au sol des églises et, inversement, les épigraphies auraient préparé les « solutions esthétiques pour les frontispices et les reliures » :

les citations subtiles et ambiguës de Colonna, son usage sans retenue de l’épigraphie comme élément chargé de valeurs à la fois ornementales et allusives, semblent ouvrir la voie à d’autres fonctions plus complexes des écritures monumentales.

Lorsqu’on réduit la lecture de l’œuvre par une approche trop formaliste, la dimension politique du rapport poétique au langage nous échappe. Celle-ci s’explicite, avec toute sa force d’irruption, lorsque les énoncés de Peter Downsbrough apparaissent dans un contexte public, par exemple sur le panneau d’affichage lumineux de Times Square (août 1980), interrompant toutes les heures, quatre jours durant, le défilement des publicités en alternant, pendant trente secondes, le texte « The Dice are not Loaded » et « Yes they are » associé à l’image des dés. L’affichage est suffisamment en rupture avec l’attente de transparence des messages dans le chef des passants pour qu’il désamorce à lui seul, en ce bref intervalle, tout le « jeu truqué » de la « réclame » et plus largement de la communication.

*

* *

Fig. 13. Lawrence Weiner, A 36" x 36" Removal to the Lathing of Support Wall of Plaster or Wallboard from a Wall, 1968/1983, Works & Re-Constructions, Kunsthalle, Berne.

© SABAM Belgium, 2023.

Toujours un fond derrière le fond, toujours un support sous le subjectile, toujours l’arriccio en dessous de l’intonaco pour la mise en œuvre de la fresque, sauf qu’ici (fig. 13), dans ce carré de plâtre retiré du mur par Lawrence Weiner, la logique est inversée : ce sont les dessous qui se montrent et deviennent porteurs de sens. Ce qui était muet et « jeté » dessous est exposé au regard et sommé de dire. La perte du support dit l’importance du support ou plutôt, l’absence du support montre que la déstabilisation poétique de la logique du signifiant a pour cause la mise en question de la stabilité de l’origine, la levée de l’immuabilité du support. Il faudra se contenter, écrit Marjolaine Hatzfeld (2013, p. 343), « d’un ‟pas-de-sens” où se représente, et ne fait que se représenter, un sujet, lui-même insaisissable comme tel ». Ce que Michel Costantini vient traduire par les termes suivants dans le champ de l’art :

[…] fissure d’impensable, à tout le moins d’insupportable à penser, dans la représentation du Sujet ‒, le propos malévitchien demeure un prototype […] chez Malevitch, c’est, lorsqu’il s’agit de présenter l’identité du nouveau peintre, sa nouvelle face, du carré qu’il est question. […] Le carré, plus précisément le carré unique, est bien ce qui se présente à nous comme l’identité du nouvel artiste.

Et Michel Costantini (2002, pp. 99, 102, 104 et 105) d’ajouter que « la suite historiquement vérifiable […] semble requérir, la plupart du temps, de creuser davantage derrière le carré ». Ce sera en quelque sorte prendre Michel Costantini au mot que d’évoquer ce creusement de la surface du mur, par Weiner, qui met donc à nu le fond derrière le carré blanc. En un sens, le Carré blanc sur fond blanc se retourne : une façon d’interroger le sujet en lien avec le lieu de l’espace de l’art.

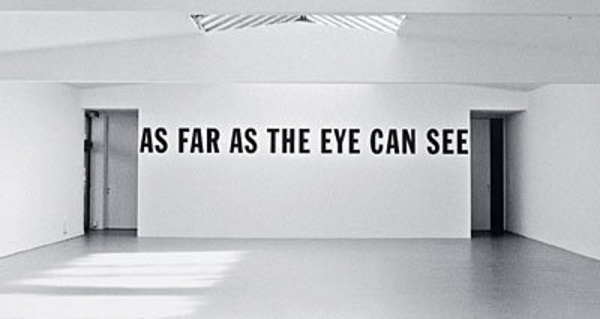

Fig. 14. Lawrence Weiner, As Far As The Eye Can See, 1988, installation at the Kölnischer Kunstverein, Cologne, 2000.

© SABAM Belgium, 2023.

- Note de bas de page 27 :

-

Marian Goodman Gallery, New York, January 15 - February 21, 2009.

- Note de bas de page 28 :

-

« cogliere l’orizzonte in quanto tale ».

On peut rapprocher Placed Upon the Horizon de As Far As the Eye Can See, en ce que l’horizon désigne la limite de notre regard. On peut encore penser à At the Level of the Sea27, autre formulation, encore, de l’horizon. Dario Cecchi (2021, p. 71) faisait remarquer que les paysages de Caspar David Friedrich semblent vouloir « saisir l'horizon en tant que tel »28, ce sublime, conformément à ce qu’en formule Kant, ayant pour origine la volonté de traduire l’illimité. L’œuvre de Lawrence Weiner, quelle que soit sa charge poétique et sa force de pensée, vient au contraire dé-sublimer le sublime auquel l’art nous avait habitués. L’horizon de Lawrence Weiner nous colle aux limites des façades des bâtiments de la ville, ou à la limite du mur de la salle d’exposition, ou encore aux limites du langage immobilisé en une séquence figée de signifiants. As Far As the Eye Can See : notre limite en tant que sujet ; non plus ce sujet ponctiforme identifié au point de fuite central sur la ligne d’horizon du tableau, mais un sujet rivé à la ligne des signifiants, en éclipse entre deux signifiants ; « As Far », « Far As », « As the », « the Eye », « Eye Can », « Can See ». Le sujet « à la lettre ».

- Note de bas de page 29 :

-

En termes de figure temporelle, nous pourrions dire que l’hyperbolisation du signifiant dans l’œuvre de Lawrence Weiner repose sur un principe de ralentissement. Elle nous intime la pose sur (le) signifiant, comme on fait pose sur image ; l’hyperbolisation marque paradoxalement un suspens dans le déroulé temporel de la prédication.

Il faudra apprendre que les images de synthèse sont des écritures, qu’elles n’ont pas de point de fuite : tous les points alignés à l’écran sont équivalents. As Far As the Eye Can See : le mur, l’écran. S’il se vérifie, comme l’écrit Norbert Hillaire (2002, pp. 106-107), que « la reproduction numérique généralisée » menace la tension « de l’identité et de l’altérité qui traverse l’image », elle signifie plus largement la perte de la dissemblance « qui fondait la ressemblance dans l’ancien régime du visible », non seulement la dissemblance entre les choses et leur représentation, mais d’abord la différence à soi constitutive du sujet, différence que les œuvres de Graham, Weiner et Downsbrough s’efforçaient, comme nous l’avons noté, de garder opérante en étant prises dans l’écart à soi par l’image différée pour le premier, par le surlignement et l’indexation de l’espace pour le second29, par la sensation de séparation éprouvée dans le mot interrompu pour le dernier. C’est ainsi que les œuvres de Graham, Weiner et Downsbrough nous confrontent à leur « historicité radicale », articulant « l’affect et le concept ensemble » comme nous y invitait Henri Meschonnic (2003) au début de ce texte.

Cette différence ou dissemblance ne fait que différer, dissembler, elle ne produit aucune identité tout comme les Reality Properties : Fake Estates de Gordon Matta-Clark évoquées également en entrée de ce texte, ces dernières étant l’exemple le plus paradoxal et peut-être dès lors le plus emblématique d’un intérêt désintéressé (Kant). Il n’y a d’art que de ces propriétés en déshérence, non assignées parce qu’elles dé-proprient la propriété. Il n’y a pas d’art du propre. Construire une poétique de l’art, soit identifier l’art, demande de dés-identifier l’identité elle-même. Ceci nous ramène à ce que nous entendons par un primat du sensible dans notre compréhension et notre rapport à l’art, à l’importance de la trace et de la figure et ce à travers l’analyse que Merleau-Ponty (1960, p. 217) propose d’« une réhabilitation ontologique du sensible » dans les Ideen II de Husserl :

Le sensible, ce ne sont pas seulement les choses, c’est aussi tout ce qui s’y dessine, même en creux, tout ce qui y laisse sa trace, tout ce qui y figure, même à titre d’écart et comme une certaine absence […] Les ‟négativités” comptent aussi au monde sensible […].