Comment penser le désordre dans l’image. Les fractales sont-elles des images scientifiques ?

Les discussions sur l’influence que les nouvelles technologies, essentiellement informatiques, pourraient avoir sur l’art, ou sur l’esthétique en général, sont bien souvent marquées par l’incompréhension, ou plutôt par des malentendus. L’informaticien s’émerveille naïvement des formes qu’il a créées et pense avoir rejoint le monde des artistes, alors qu’il se méprend totalement sur la problématique de l’art. L’artiste de son côté, en usant d’algorithmes dont il ne saisit pas toujours la signification physique, est persuadé d’avoir conféré à ses productions une nouvelle légitimité.

- Note de bas de page 1 :

-

Ce danger est bien souligné, justement à propos des fractales, par Giorgio Israël (1996 : 291).

Les artistes fractalistes se placent dans la même position vis-à-vis de la modernité scientifique que les Puristes des années 20 (Ozenfant, Le Corbusier…), avec cette double supériorité qu’ils ont changé d’outil (l’ordinateur) et adopté une véritable découverte des mathématiques et de la physique (alors que les Puristes se bornaient à reprendre les concepts éculés de la section d’or, etc.). Il y a toujours eu un engouement des artistes pour la science et ses découvertes. Sous sa forme superficielle il leur permet d’obtenir à bon compte un brevet de modernité. Plus gravement il peut indiquer une vassalité consentie de l’art par rapport à la science1, et trahir le fait que l’artiste est à la recherche de sources et de stimulations qu’il ne trouve plus en lui-même. Il n’y a pas que l’art d’ailleurs à se comporter ainsi : l’ensemble des sciences humaines s’est rué naguère (cravaché par le plus béat des journalismes) sur la cybernétique, la théorie des systèmes, le chaos déterministe… Pour reprendre une expression de Marguerite Neveux (1995 : 139) « cet appel à la science est étranger à tout esprit scientifique véritable », il est « plus incantatoire que réel ».

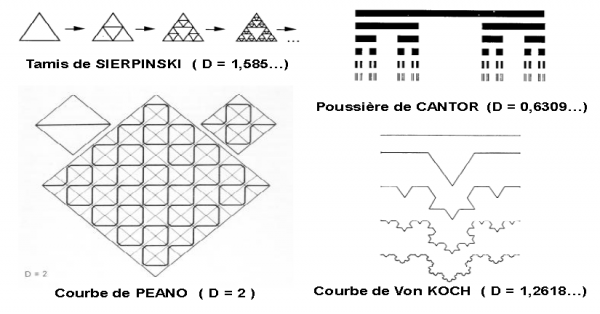

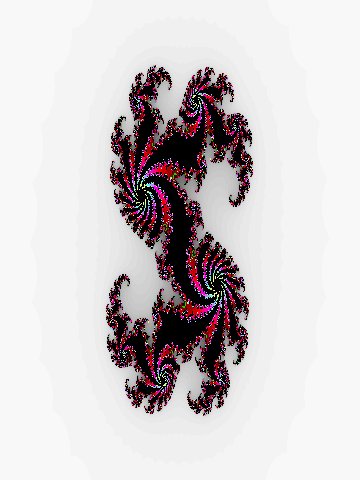

L’enthousiasme des uns et des autres fait plaisir à voir. C’est comme si le gouffre qui sépare l’art de la science s’était soudain comblé. Mais il faudra bien tôt ou tard se poser des questions de fond, par exemple celle que pose J-Cl. Chirollet (1994a et b) lorsqu’il appelle à la fondation d’une techno-esthétique. Les images fractales ne sont qu’un sous-ensemble des images de synthèse. L'imaginaire numérique (Tacussel, 1989) ou la techno-esthétique (Chirollet, passim) débordent largement leur champ. Il faudra donc éviter d’étendre imprudemment les conclusions dégagées à propos des fractales au domaine entier des nouvelles images. Des exemples de fractales sont donnés aux fig. 1 (premières itérations) et 2 (après 250 itérations).

Fig. 1. Quelques exemples de fractales simples (premières itérations)

Fig. 2. Une fractale « ornementale » (type : ensemble de Julia) après 255 itérations.

Une discussion sur les fractales, et sur les images de synthèse en général, se trouve impliquée au moins dans les problématiques suivantes :

-

L’ordre et le désordre.

-

La « beauté » de la nature.

-

L’art vu comme « copie » fidèle de la nature (mimésis).

-

La disparition du « geste ».

-

Le concept d’esthétique « évolutive ».

-

Le « rapport symbolique » de l’homme au monde.

-

L’« algorithme » contre l’« archétype ».

1. Ordre et désordre

Le regard que l’homme porte sur la nature doit nécessairement se situer entre les deux attitudes extrêmes suivantes.

-

Soit il recherche une intelligibilité accrue, c’est-à-dire qu’il tente de formuler un modèle capable de retenir une partie (aussi importante que possible) du perçu. Ce faisant il crée un ordre et rend le monde ordonné. Anouilh disait à peu près : « la vie c’est très beau, mais ça manque de forme. C’est le rôle de l’art de lui en donner un peu ». C’est ce que Cézanne a fait en ramenant le paysage à quelques formes simples. C’est aussi ce que fait, en définitive, le scientifique. L’esprit humain semble donc constamment à la recherche de l’ordre (ou d’un ordre), le hors-système est inacceptable. Cette attitude traduit une confiance dans la possibilité de comprendre l’univers, donc de le représenter fidèlement, mais laisse intact le problème de savoir si ces formes sont dans le monde ou dans l’esprit. Or, si complexe et élaboré qu’il soit, un modèle laisse toujours échapper un reste, qui est alors dévalorisé parce que déclaré secondaire et aléatoire (c’est-à-dire fruit de causes multiples, mineures et désordonnées).

-

Soit il prend conscience de cette deuxième part, qu’il ressent comme irréductible et même prépondérante. Il propose alors une représentation du monde aussi dépourvue d’ordre que possible, le concept d’ordre lui-même, à la limite, étant ressenti comme une supercherie ou une illusion. Dans la dichotomie intellectuelle qui règne aujourd’hui, ce qui n’est pas ordonné est aléatoire, et on assiste (chez les artistes en tout cas) à des tentatives de produire par la volonté un résultat aléatoire, ce qui est évidemment une impossibilité vu la contradiction des termes de départ : volonté vs hasard. Ce qui est ainsi produit est en fait le fruit d’un « modèle du hasard », c’est-à-dire à nouveau un ordre. Il suffit de rappeler le cri de victoire des rationalistes lorsqu’est apparu le concept de chaos déterministe. Le résultat peut cependant atteindre son but : donner l’impression de forces touffues et incontrôlées, qui nous échappent et réclament de nous une soumission sans réserve.

On sent ici poindre le risque d’un amalgame entre désordre et complexité, confusion que quelques définitions, tirées de Fivaz (1989) aideront à mieux circonscrire.

ORDRE : est appelé ordonné un ensemble où la connaissance d’une partie suffit pour connaître l’ensemble. L’ordre est alors la série de transformations à effectuer pour passer de la partie à l’ensemble (ex. : symétries).

COMPLEXITÉ : nombre de données nécessaires pour définir un ensemble. Plus le système est ordonné plus ce nombre est petit.

IRRATIONNEL : jugement subjectif posé devant un ensemble trop complexe, dont le nombre de parties est tel que la conscience ne peut plus les suivre.

Ces concepts concernent aussi bien les images scientifiques que les images artistiques, car c’est le même système visuel qui les examine. L’impression d’ordre découle du succès rencontré dans le regroupement d’informations élémentaires, que Miller (1956), dans un article justement célèbre, appelle recodage. À propos du langage il démontre que le recodage permet de doubler la quantité d’information manipulable, et « suspecte que l’image aussi est une forme de recodage ». Les acquis de la Gestalttheorie vont dans le même sens.

Plusieurs expériences ont montré qu’il était impossible à l’homme de simuler le hasard, aussi bien dans l’espace (disperser aléatoirement des points sur une surface) que dans le temps (disposer aléatoirement une séquence d’événements). Toujours il surdisperse ou il sous-disperse. C’est pourquoi simuler de façon convaincante l’apparent désordre d’une chaîne de montagnes, d’un archipel, d’un littoral, d’un feuillage, est également une chose très difficile voire impossible tant qu’on s’en remet au geste du peintre ou du dessinateur. Mais précisément ce qu’on appelle aujourd’hui théorie du chaos a démontré qu’il ne s’agit pas du même désordre. La découverte des algorithmes fractals a même pu être considérée comme la réponse définitive à ce problème. Mandelbrot (1981, 1983) n’a pas échappé à cette impression qu’ayant enfin trouvé la formule des irrégularités naturelles (qu’il estime « inséparables de la structure géométrique du monde »), il avait du même coup découvert le secret de la « beauté de la nature ». En effet selon lui l’art peut s’inspirer de ces principes : il l’a fait intuitivement par le passé et peut le faire aujourd’hui en s’aidant de l’ordinateur. Le produit de cette démarche, ou art fractal, « est à la fois très étrange et très familier ». L’art fractal rejoint ainsi, pour les dépasser (en radicalisme tout au moins), les tentatives les plus extrêmes d’artistes comme Rodolphe Bresdin (fig. 3).

Fig. 3. Rodolphe Bresdin, La Fuite en Égypte, 1853.

C’est une illusion sans doute, mais surtout elle s’accompagne de contresens profonds quant à la nature et à sa prétendue beauté. Elle a par ailleurs engendré l’extase démiurgique des informaticiens qui, créant cette fois des images virtuelles au lieu d’analyser plus modestement la structure du monde perçu dans ses rapports avec la sensibilité humaine (i.e. les sens), confondent ce projet avec celui de l’art.

Cette dérive est pleinement apparente partout. Mandelbrot attribuait des « noms poétiques » à certaines de ses figures. Chirollet (1994) s’abandonne à la métaphore hylozoïque lorsqu’il estime que les programmes informatiques engendrent des « paysages luxuriants et étranges », des « créatures végétales et animales fantastiques ». Trouver naturel de donner aux images de synthèse des « noms aux consonances poétiques » témoigne par ailleurs tout autant d’une méconnaissance profonde de la poésie. Les œuvres présentées par Susan Condé (2001) reflètent, à de rares exceptions près, la même conception et dans une exposition récente à Dresde (2000), un informaticien présentait des tracés (en noir et blanc) obtenus par un algorithme développé par lui dans le cadre d’un programme de recherche Siemens, en les affublant de titres du même genre (voir quelques exemples au tableau I).

|

Chez Schoen |

Cités par Chirollet |

Noms cités par Caillois pour des agates, marbres, onyx… |

|

Dance of the garden Gnomes |

Houlettes de bergers |

Oiseau naissant |

|

Monster |

Dragons chinois |

Larve |

|

Buckingham Palace |

Hérissons marins |

Monument funéraire |

|

Stagbeetles clones |

Broussailles |

|

|

Virtual flower show |

Le château |

|

|

Merlin’s necklace |

Tab. 1 : Quelques exemples de désignations projectives

La chose n’est pas nouvelle. Depuis longtemps le touriste « de masse » visitant une grotte se voit proposer des « appellations poétiques » à propos des stalactites (v. fig. 4), et les formes « convulsées » des vieilles souches d’arbre appellent pareillement des dénominations « évocatrices ».

Fig. 4. Le grand buffet d’orgue, Grotte des Demoiselles (Hérault)

- Note de bas de page 2 :

-

Il est d’ailleurs un peu agaçant de s’obstiner à appeler « courbes » des tracés constitués exclusivement de segments de droites raccordés par des angles, et par conséquent non dérivables…

Comme l’observe très bien Caillois (1960) dans ses réflexions sur la Natura pictrix — quoique dans un langage présémiotique — « Le titre leur impose un sujet ». Rien de neuf, donc, sinon que cette fois le processus ne s’applique plus à une « œuvre » de la nature mais de l’homme. La finalité mathématique initiale des fractales — à savoir étudier une géométrie gouvernée par des dimensions fractionnaires — disparaît, et les courbes2 sont désormais produites pour elles-mêmes, c’est-à-dire qu’elles deviennent en fait une nouvelle catégorie d’œuvres d’art.

Il s’agit d’un processus de projection, du même type que celui qu’enclenchent les images de Rorschach (fig. 5) et bien étudié par des psychologues expérimentaux tels que Didier Anzieu (1961).

Fig. 5. Rorschach, Test de projection. Une des images noir & blanc

Cet auteur formule une théorie projective de la perception, dont les résultats essentiels pour nous sont que la projection « apporte au sujet non seulement une information sur le monde extérieur, mais en même temps la satisfaction d’un désir » et que « Quand le champ perceptif devient de moins en moins structuré, l’anxiété a tendance à augmenter ». Par la projection, qui consiste en un regroupement anthropocentrique de l’information visuelle, on atteint une réduction de cette complexité anxiogène. Or il convient de remarquer que les figures de Rorschach, qui n’ont rien d’informatique, sont des documents violemment contradictoires : fractales dans leur préparation, donc désordonnées et chaotiques, elles sont néanmoins délibérément pourvues d’une symétrie complète, soit la plus simple et la plus universelle forme d’ordre qui soit perceptible.

N’est-ce pas un paradoxe remarquable qu’une image aussi éminemment mathématique et abstraite que la fractale, née de la théorie et de l’algorithme, se révèle si ouverte aux émotions ? Le psychisme s’y engouffre et le corps, qui semblait en avoir été exclu, s’y invite de force par la projection.

Le malentendu est profond et dépasse la fantaisie somme toute anodine de coller des noms suggestifs à des images car, outre Mandelbrot déjà cité, Chirollet a des formules quasi démiurgiques : « le processus de génération des fractales est comparable à l’ontogenèse des êtres vivants », ou encore : l’information contenue dans les paramètres de départ est « comparable à un patrimoine génétique contenu dans les chromosomes ».

Il ne s’agit évidemment pas de banaliser la performance qui consiste à simuler de façon très réaliste, hyperréaliste même, « les formes et textures naturelles », par exemple les effets de brume, de nuage, de lumière diffuse, ou encore les formes élémentaires du paysage : relief, végétation, étendues d’eau… On dira au contraire que ce qui autrefois paraissait irréductiblement désordonné est aujourd’hui, grâce à la théorie du chaos déterministe, « rentré dans l’ordre ». Et c’est bien là le paradoxe : le désordre apparent était un ordre caché, et la thèse de l’intelligibilité ultime du monde gagne un point, notre modèle de ce monde étant devenu considérablement plus puissant.

Granger (1998) a bien montré que l’acceptation de l’irrationnel est toujours considérée par la pensée humaine comme un pis-aller temporaire. Toujours on espère « réduire » ultimement les phénomènes réfractaires, et bien souvent, comme en attestent de nombreux exemples, ce fut le cas. Dans le domaine de la physique et des mathématiques, l’histoire des fractales est un nouveau cas d’« obstacle irrationnel » rencontré et surmonté.

Personnellement je suis convaincu qu’on arrivera à démontrer que l’irrationnel est impossible, qu’aucun fragment de l’univers, aucun phénomène, ne peut échapper à l’emprise déterministe. S’il semble le faire c’est simplement parce que sa complexité (momentanément ou pour toujours ?) nous dépasse. Le plus grand titre de Benoît Mandelbrot à notre reconnaissance est, à mes yeux, d’avoir montré qu’une rationalité, un ordre précis, peut se dissimuler dans les phénomènes à première vue les plus désordonnés, et que la science avait jusqu’alors pour cette raison, bien à contrecœur, laissés de côté.

Mais tout ceci ne concerne pas l’art, qui n’a aucunement pour objectif de simuler le réel de façon illusionniste : cette fausse route a été désertée depuis la trop belle histoire de Zeuxis, qui démontre par l’absurde que l’art comme simulacre s’anéantit dans sa propre perfection. De plus la nature n’appartient pas au domaine de l’art, lequel est proprement celui d’une catégorie d’artefacts humains, et comporte toujours l’expression, directe ou indirecte, d’une subjectivité.

C’est pour ces raisons qu’on peut, sans excès de légalisme mais sans hésitation, exclure du domaine de l’art celles parmi les images de synthèse qui ne visent, par des algorithmes de plus en plus raffinés, qu’à imiter la nature de façon illusionniste et convaincante.

Chirollet (1994) par exemple estime qu’il est abusif de voir du préfractalisme chez un Tobey ou un Pollock : pour lui le terme est éclairant mais reste métaphorique parce que manquent chez ces artistes l’échelle continue et le processus infini. Cette sévérité, trop rigoureuse à mon gré, et qu’il semble avoir abandonnée ultérieurement, pourrait aussi s’appliquer aux artistes postfractalistes (comme Ginzburg) qui pratiquent une auto-similitude par paliers ou échelons. La position de S. Condé (2001) est finalement plus sage : pour elle tous ces artistes font simplement allusion au fractalisme et se placent « dans la perspective » d’un « complexe chaotique ». Il semble en tout cas aveuglant que de nombreux artistes, et parmi les plus grands, ont été sensibles à une composante désordonnée des spectacles naturels : Léonard de Vinci et ses tourbillons, Vermeer et son mur, Reynolds et ses frondaisons, Turner et ses nuages, Bresdin et ses halliers (fig. 3), Mondrian et ses pommiers… C’est cette composante que nous appelons aujourd’hui fractale. La coupure entre l’ère pré- et post-fractale n’est donc pas radicale. Ce qui est radical c’est la thématisation du problème, permise grâce à sa nouvelle formulation mathématique.

Barnsley (1983) confirme d’ailleurs qu’il est licite d’appliquer une analyse fractale à des œuvres, figuratives ou non, anciennes ou contemporaines. Il fournit même la méthode pour y déterminer la valeur de la dimension fractionnaire D, qu’il s’agisse de « courbes » ou de « poussières ». L’outil employé est le Box-counting ou comptage des cases, qui demande de la patience et du soin mais est d’application très générale. Il en existe d’ailleurs d’autres, telles la méthode des « boules disjointes » ou celle du « compas » (voir Gouyet, 1992 : 7-8). Je n’ai cependant trouvé nulle part une interprétation de la valeur numérique de D en termes esthétiques.

2. Le geste

- Note de bas de page 3 :

-

Instrument lui-même fruit de technologies toujours plus « révolutionnaires » : photographie, holographie, aérographie, couleurs fluo…

Nous retiendrons également le problème de la disparition du geste. Jusqu’aux époques les plus récentes, la création d’une œuvre d’art s’est toujours accompagnée d’une prestation corporelle physique. Même si un instrument prolongeait le bras et la main3, c’était une énergie musculaire qui dirigeait le mouvement qui trace. Le cas le plus direct, le plus immédiat, était celui du modeleur travaillant la glaise. Presque partout le repentir, sans être interdit, était à éviter parce qu’aussitôt sanctionné. Dans les images de synthèse au contraire on peut à l’infini tâtonner, revenir en arrière, sans qu’il en subsiste la moindre trace. La médiatisation entre le geste et l’œuvre est devenue telle, que le rapport entre les deux est totalement modifié. La nature même des interventions est fondamentalement différente, car dans l’œuvre traditionnelle elle est strictement locale (un trait de crayon, une touche de pinceau, un coup de ciseau ou de gouge…) alors que dans le travail à l’ordinateur elle est toujours globale : modifier un paramètre d’une fractale modifie d’un seul coup la fractale toute entière.

Peut-on invoquer ici une méfiance vis-à-vis des pulsions corporelles qui animent le geste ? Le souci de contrôler les désordres de la sensibilité ? Le rejet du romantisme et de son exhibitionnisme ? Cette démarche d’instrumentalisation, de remplacement de la main par une machine, a en tout cas son pendant à d’autres époques (p.ex. chez les Puristes des années 20), où on recommandait, pour ces raisons, l’usage systématique de la règle, du compas et du rapporteur.

Le problème est ici de savoir si cela suffit pour exclure l’image de synthèse du domaine de l’art. Il convient d’associer à ce débat le cas de l’art dit conceptuel, où la beauté est censée se loger dans un concept abstrait plutôt que dans une œuvre matérielle physiquement construite. Dans le cadre d’une esthétique évolutive, on admettra que le beau n’est pas lui-même un concept défini de façon immuable. Il a connu et connaîtra encore de singulières mutations. C’est pourquoi nous retiendrons les images de synthèse comme pleinement artistiques, dans la mesure où leur créateur les accepte, les revendique comme siennes, et leur prête par projection ce caractère expressif qui, lui, est un trait immuable. Comme toute autre image elles témoignent, à leur façon, de son rapport symbolique au monde. Le cas n’est pas différent de celui des « pierres de lune » étudiées par Caillois (1960, 1970) : des artistes chinois recueillaient des pierres naturelles, élues pour tel ou tel aspect, et les signaient. Une fois adoptées, quoique non façonnées par l’artiste, elles devenaient des œuvres à part entière. La subjectivité, ici, se manifeste de façon indirecte, et un « geste intellectuel » se substitue au geste corporel.

Dans l’engendrement informatique d’une courbe fractale, et une fois choisi son type mathématique (Mandelbrot, Julia, Newton…), l’opérateur dispose de trois commandes sur lesquelles il peut jouer (à peu près) librement pour obtenir une image qui le satisfasse :

-

les valeurs limites de la fenêtre des paramètres,

-

le nombre d’itérations,

-

la mise en couleurs.

De ces trois commandes la dernière est la plus arbitraire et la plus subjective. Elle n’engage que des choix chromatiques tout à fait classiques. Les deux premières ont ceci de particulier qu’elles ne permettent nullement d’obtenir telle image qu’on aurait en tête (comme c’est le cas pour les commandes musculaires dans les formes d’art traditionnelles). Il y a toujours un élément d’imprévu dans l’image obtenue, le programme vous « force la main », une image entière surgit, dont on peut seulement sélectionner un segment, lequel sera finalement le résultat d’un compromis entre la volonté du créateur et la forme de l’algorithme. Il est impossible de simuler telle montagne que l’on a en tête (par exemple, les Pyrénées), mais seulement une montagne acceptable mais de nulle part. On travaille par tâtonnement, c’est une mathématique expérimentale.

On voit à quel point les conditions du travail diffèrent du modèle classique.

- Note de bas de page 4 :

-

Je souligne.

Quel serait alors l’intérêt de ces figures de synthèse par rapport aux approximations qu’on peut en faire à main levée ? Dans la mesure où l’artiste vise à provoquer, comme le suggère Chirollet, une impression de complexité extrême, un vertige devant la possibilité illimitée de changer d’échelle sans sortir de cette complexité, la conviction quasi-mystique que tout est gouverné par les nombres, elles sont en effet plus efficaces. Par contre c’est une pétition de principe que d’affirmer « Une sélection esthétique s’est opérée assez spontanément en fonction de la beauté des images »4 si on ne précise pas aussitôt ce qu’on entend par beauté… ce qu’on tentera de faire ci-après dans la section “Ethos”. Mais d’importantes nuances doivent d’abord être formulées :

- Note de bas de page 5 :

-

Je me refuse cependant à adopter une position totalement constructiviste et anti-réaliste. Sans que les mécanismes en soient encore parfaitement éclaircis, il me semble que les phénomènes de sémiose ne peuvent se comprendre, complètement et dans toutes leurs variétés, qu’à partir d’une conception co-ontogénétique, c’est-à-dire d’un couplage réciproque entre le langage (ou tout autre système de signes) comme représentation et le langage comme production. Voir à ce sujet, par exemple, K. Mandoki (1997).

-

Il n’est pas surprenant de découvrir l’influence des nombres dans une œuvre résultant d’un algorithme lui-même constitué de nombres : on y retrouve circulairement ce qu’on y a mis.

-

Cette suprématie des nombres dans les images fractales de synthèse ne constitue pas une preuve qu’il en aille ainsi dans la nature entière. Sous sa forme pythagoricienne naïve, une telle affirmation serait de toute façon aujourd’hui triviale.

-

L’artiste qui souhaite exprimer sa conviction que la nature est chaotique ne peut le faire de façon convaincante qu’à partir d’exemples extraits figurativement de la nature et non d’une machine.

-

Dans le cadre d’une révision de la notion d’objet, impliquant d’y voir, dans une large mesure sinon totalement, une création de notre esprit à partir de nos sens, la distinction entre image de synthèse et image issue de nos impressions sensorielles s’estompe. Le réel et le virtuel tendent à se rejoindre, et ce qui vaut pour l’un vaut pour l’autre. Le créateur d’images de synthèse peut estimer jouir là d’un véritable pouvoir démiurgique en faisant apparaître, en mettant au monde, de nouveaux « objets ». Corrélativement, comme y insiste Tacussel (1989) l’image de synthèse-simulacre ne se ramène pas à un trompe-l’œil réussi : elle affirme au contraire la facticité du VOIR, son absence (totale ?5) d’objectivité.

3. L’éthos des fractales

Dans son étude de 1994, Chirollet énumère les traits en quoi s’analyserait la beauté fractale : lyrisme, complexité microscopique, aléatoire maîtrisé, suggestion de « l’infini » et d’une « profondeur abyssale ».

- Note de bas de page 6 :

-

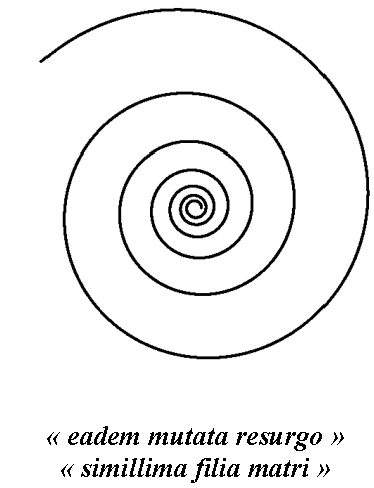

Celle qui émerveillait le mathématicien Bernouilli (1692) et dont il disait « Eadem mutata resurgo » et « simillima filia matri ».

Il est permis de revenir sur ce vertige devant une profondeur abyssale, que Chirollet invoque comme éthos nucléaire à l’appui des fractales. Le même pouvoir est en fait exercé, depuis longtemps et aussi puissamment, par une figure bien plus simple, non fractale mais néanmoins scalante : la spirale logarithmique6 (fig.6).

Figure 6. Spirale logarithmique ou de Bernoulli (les fractales ne sont pas les seules figures à présenter une autosimilitude)

Par un jeu à la fois mathématique et perceptif, cette spirale renvoie aux trois infinis : l’infiniment petit, l’infiniment grand et l’infiniment lointain (Edeline, 2001). D’où son emploi abondant dans la symbolique universelle.

À l’appui de la position constructiviste on soulignera ce mécanisme perceptif, inscrit dans le système neuronal de la vision (périphérique et central), par lequel les irrégularités fractales sont automatiquement gommées au profit d’une forme-enveloppe. C’est ainsi que l’on construit l’« arbre en boule » ou l’« arbre en torche » à partir d’un feuillage proprement fractal lui aussi. Boule et torche sont précisément des formes que l’arbre n’a pas. C’est pourquoi apprécier les images fractales implique un apprentissage de la vision.

- Note de bas de page 7 :

-

Aussi mythique, faut-il le dire, que la « loi de la vexation universelle » ou la « loi de Murphy ».

Au chapitre de l’éthos on devrait sans doute citer l’opinion de Susan Condé (2001) pour qui l’art fractal manifeste la « lutte » dans le monde entre le hasard et l’ordre. C’est malheureusement un exemple de ces malentendus que j’ai déplorés plus haut. En effet cette conception agonistique et spiritualiste est une pure projection. Ce que nous appelons hasard n’est que l’ignorance ou la non perception d’un ordre, et non l’inexistence d’un ordre et moins encore la reconnaissance d’un « principe de désordre » hypostasié7. D’ailleurs il ne s’agit pas de hasard mais de chaos déterministe… qui est finalement une forme d’ordre, alors que l’ordre est réduit par Condé à ce qu’il y a de plus trivial.

Dans une de ses études, Chirollet (1992) tente d’asseoir la métaphore de l’ontogénèse et le rapprochement des fractales avec le code génétique. D’une part on a un être qui croît à partir de son code génétique, basé sur l’agencement séquentiel d’unités en nombre réduit (4), et permettant la réplication des molécules de matière vivante. D’autre part on a une équation mathématiquement très simple et que l’on applique de façon « autoréférentielle » (chaque valeur repose sur la valeur précédente). Des deux côtés une étonnante variété de formes est produite. Les formes engendrées mathématiquement n’étant pas sans évoquer des formes naturelles, on en vient à attribuer au programme, à l’algorithme, le statut de « matrice génétique ». Il serait rien moins qu’une « idéalité formatrice et informatrice »… Enfin la variation scalaire « équivaudrait » aux « paliers, stades, étapes d’un développement biologique ».

- Note de bas de page 8 :

-

La simple suite des nombres entiers deviendrait autoréférentielle, puisque chaque nombre est obtenu en ajoutant 1 au précédent. Sur l’autoréférentialité, voir par exemple Hofstadter, 1985.

Cette mise en parallèle m’apparaît tout à fait forcée et difficile à défendre car il y a au moins autant de différences que de ressemblances. Tout d’abord il ne s’agit pas d’autoréférentialité mais de récursivité8, et à chaque itération le tracé change, alors que dans la réplication génétique les molécules restent identiques sauf erreur, c’est-à-dire mutation. Ce n’est donc pas la réplication qui engendre la multiplicité des formes : c’est la mutation, donc la non-réplication. L’itération est interminable dans les deux cas, mais elle s’effectue dans l’évolution pour le premier et dans la constance pour le second. On serait également bien en peine de préciser ce qu’il faut entendre par « idéalité informatrice ». Quant au caractère scalant il est continu et ne comporte pas de paliers au sens où de tels niveaux s’aperçoivent en biologie : ensembles de molécules, ensembles de cellules, ensembles d’organes, ensembles d’individus…

Les difficultés proviennent de ce qu’on a rabattu les uns sur les autres trois domaines distincts :

-

la récursivité des algorithmes fractals ;

-

l’auto-référentialité de certains énoncés logico-linguistiques ;

-

la réplication des chaînes d’amino-acides via le code génétique.

Il est donc sage de conclure que biologie, mathématique et esthétique restent en cette matière des champs absolument différents. Ce sont les artistes qui se sont emparés de la théorie fractale (car on ne voit guère de mathématiciens s’emparer d’un manifeste artistique…), pour des raisons que l’on peut conjecturer.

-

Les fractales alimentent un réservoir inépuisable de formes visuelles ; elles augmentent de ce fait le répertoire des formes disponibles pour une élaboration esthétique.

-

L’appellation violemment oxymorique de chaos déterministe relance et stimule les spéculations sur la nature, vis-à-vis de laquelle les artistes toujours se positionnent. En particulier elle semble apporter une issue synthétique à l’antithèse ordre / désordre, qu’une philosophie naïve, quasi biblique, voit volontiers comme deux « principes » antagonistes en lutte perpétuelle (voir Condé, 2000).

4. Archétype vs algorithme

Il convient enfin d’approfondir la différence entre les structures plasmatrices à l’œuvre respectivement dans l’art traditionnel et dans l’art numérique. Le premier est régi par l’archétype, conçu ici comme structure mentale abstraite (non réalisée mais réalisable) et virtuelle, sise à la fois dans l’imaginaire personnel et collectif. C’est une « structure organisatrice des images » (voir par exemple Durand, 1960 ; Tacussel, 1989). Le second est régi par l’algorithme, c’est-à-dire une procédure numérique couplée à un matériel d’exécution. Toute l’information est concentrée dans l’algorithme. Sa transcription sous forme d’un tracé visuel est déjà une métaphore, bien que notre vieille habitude de représenter une équation par une courbe tende à nous le faire oublier (Nuñez, 1997). Si l’archétype est mental l’algorithme ne l’est plus : il est parfaitement objectivé.

- Note de bas de page 9 :

-

Voir évidemment G. Durand (1960) sur ce sujet. On trouvera quelques archétypes formalisés dans Edeline (2000).

- Note de bas de page 10 :

-

Laquelle à son tour rencontre, en pratique et bien avant, la limite des décimales et des pixels…

Un trait commun unit cependant l’archétype et l’algorithme : tous deux sont des syntaxes, c’est-à-dire qu’ils prescrivent des rapports entre des éléments discrets. En tant que « forme fournie par l’inconscient » (Tacussel, 1989) l’archétype fonctionne par analogies et associations de contiguïté, le plus généralement selon des modèles simples : couples d’opposés, parallélismes9. L’algorithme fractal travaille lui aussi sur des entités, puisqu’il n’est que fractures, itérées à partir d’une entité de départ (courbe de Koch, triangle de Sierpinski, poussière de Cantor… voir fig. 1). Il prescrit non seulement l’emplacement respectif des fragments mais aussi leur engendrement interminable par itération. En ce sens on devrait toujours considérer une image fractale comme une étape dans un processus infini. La fractale qu’on voit n’est jamais la fractale théorique, laquelle est une limite10. Ainsi la dimension temporelle est en quelque sorte implicite et sous-entendue dans ce type d’image.

L’aspect le plus fondamental et épistémologique de ce débat est celui du statut de la syntaxe et des entités. La perception nous offre le modèle de l’information visuelle élémentaire (Edeline, 1991) : percevoir c’est segmenter un champ, et par le fait même dégager simultanément deux entités et leur relation spatiale (c’est-à-dire leur syntaxe). Un raisonnement analogue vaut pour les autres modalités sensorielles.

Le processus de segmentation peut se poursuivre indéfiniment, ce qui a pour effet de fragmenter toujours plus avant, de diminuer la taille des entités et de faire proliférer la syntaxe. La syntaxe prend ainsi en charge une partie de plus en plus grande du sens alors que les entités tendent à s’évanouir : les entités se résorbent peu à peu dans la syntaxe (Edeline, 2002).

Apparaît alors cette convergence étonnante que si l’archétype est un mode de segmentation grossier, préservant une répartition équilibrée du sens entre entités et syntaxe, l’algorithme fractal effectue le passage à la limite de cette segmentation, et appauvrit intégralement les entités, dont le sens se délocalise vers la syntaxe.

5. Une rhétorique du désordre

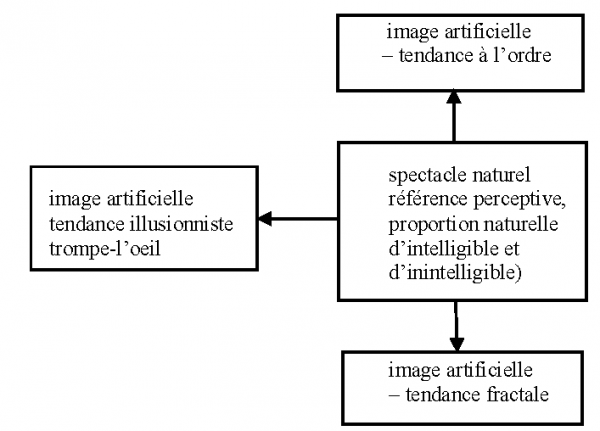

En produisant des icônes nous « manipulons » des entités formelles construites à partir des stimuli du sensible. Elles font système et ont leur autonomie. Ces manipulations se font dans deux directions opposées (comme suggéré plus haut), correspondant, dans le cas de l’art, à la recherche d'un plaisir spécifique, accompagné d’une imposition de sens.

La première voie consiste à créer une certaine lisibilité, afin de satisfaire le désir de comprendre la nature ou les spectacles artificiels. Ce souci d’intellection représente un primat endogène, à travers la proposition d’un modèle. La seconde voie, au contraire, essaie de recréer dans un spectacle artificiel une certaine « fraîcheur » fractale et traduit un primat exogène. Ce sont là deux pôles, mais il n'est pas prouvé qu’ils s’excluent dans un énoncé donné.

Une question intéressante posée par ce modèle est de savoir si les écarts présentés par les spectacles artificiels par rapport aux spectacles naturels, sont ou non de nature rhétorique. S’ils sont rhétoriques, ils représentent alors des cas particuliers de suppression-adjonction par rapport à un degré zéro qui serait constitué par le spectacle naturel. Nous aurions ainsi deux opérations rhétoriques qui seraient :

-

la suppression d’hétérogénéité (adjonction d’ordre et de lisibilité),

-

l’adjonction d’hétérogénéité (suppression d’ordre, augmentation de l’illisibilité).

Fig. 7. Rhétorique du désordre

- Note de bas de page 11 :

-

Ce mécanisme de dismutation opère aussi dans le domaine non figuratif : pensons au costume d’Arlequin d’une part et au charme du papier marbré de l’autre…

On peut élaborer davantage les deux tendances. Si l’on passe au plan des effets, on remarque que la tendance endogène crée un modèle euphorisant de l’univers, procure l’apaisement de la compréhension, et offre une médiation entre l’homme et le monde : c’est une tendance apollinienne. Par ailleurs, la tendance exogène, qui engendre une fraîcheur fractale, propose le spectacle d’une nouveauté absolue et irréductible, une sorte de transcendance inexhaustible, qui désarme d’emblée nos outils de compréhension et nous laisse dans un état dionysiaque11.

L’opposition des tendances ainsi isolées est polaire, mais dans chaque œuvre les suppressions et adjonctions sont seulement partielles. Il restera donc toujours un peu d’hétérogénéité, même chez des peintres comme Piet Mondrian et, réciproquement, il subsistera de l’homogénéité chez les artistes du touffu et de l’illisible. Ceci est capital, pour la critique d’art en tout cas, car cela a pour effet de dissoudre le problème des éléments pertinents et non pertinents d'un message visuel. Il n’y a plus d’arbitraire à isoler certains traits parce qu’ils entrent dans le schéma de lecture, et à ignorer les autres parce qu’ils n'y entrent pas. Car la peinture, qui est une variation sur la perception, modifie simplement les proportions du mélange « naturel » dans un sens ou dans l’autre, c’est-à-dire qu’elle feint ou simule la toute-puissance de la perception, ou au contraire son impuissance radicale. En toute circonstance, le spectacle naturel reste la référence implicite, le degré zéro, lui qui est un mixte de traits lisibles — selon les montages de nos sens aidés par ceux de notre culture — et de traits illisibles, résistant à l’analyse et à l’interprétation. On sait les réserves qu’appelle en général le concept de degré zéro : dans le cas présent un argument fort en faveur de son existence est le fait que l’acceptabilité d’une fractale comme relief montagneux (ou nuage etc.) est toujours décidée visuellement et de façon subjective. Chez les peintres, à partir du même donné (un arbre), Friedrich reste neutre et observe strictement la nature sans l’interpréter, alors que Bresdin augmente délibérément la fragmentation et que Cézanne ou Braque la diminuent.

Ordre et hétérogénéité sont comme le fond l’un de l’autre, fond indispensable sur lequel l’un ou l’autre se détache et peut être perçu, respectant le caractère contrastuel de toute perception.

Un tel modèle rend compte du plaisir apporté par les écarts, dans l’un ou l’autre sens, par rapport au degré zéro naturel : il s’agit bien dans les deux cas d’une « caresse des neurones ». Il laisse cependant intact le problème de la soi-disant beauté de la nature, comme de ses fac-similés aussi bien manuels qu’informatiques. Cette beauté-là est d’une autre sorte, et semble ne pouvoir s’expliquer que dans le cadre d’une théorie évolutionniste et adaptative de la perception et de la cognition : les mécanismes de perception et de décodage se seraient établis, au cours de l’évolution des espèces, en liaison avec l’univers qui les entoure et en raison de leur valeur de survie.

Le cerveau possède un système de discrimination étonnamment précis pour évaluer la vraisemblance d’un littoral, d’un nuage, d’un relief montagneux synthétique. On peut supposer qu’il a acquis cette expertise par la longue fréquentation d’accidents naturels qui, bien que d’une complexité irréductible à des figures simples (contrairement à ce que pensait Cézanne), est néanmoins fidèlement enregistrée et mémorisée. Je suis prêt à parier qu’un Ecossais a une meilleure appréciation des fractales qu’un Flamand, dont le littoral est rectiligne, et dont l’horizon est une ligne droite.

6. Conclusions

On doit donc distinguer finalement plusieurs catégories de fractales. Certaines peuvent être qualifiées de scientifiques, d’autres non.

-

Les fractales qu’on pourrait appeler « d’origine », celles qui sont obtenues dans l’étude de la dimension en géométrie. Exemple : le « cactus » ou « bonhomme » de Mandelbrot, les ensembles de Julia et Fatou. Elles sont scientifiques.

-

Les fractales engendrées dans le but de simuler par tâtonnements l’impression produite par divers spectacles naturels réputés complexes, tels que nuages, fougères, éponges, littoraux, reliefs montagneux… Elles n’ont rien de scientifique car elles ne mènent pas à la compréhension de cette complexité. Aucune connaissance n’est acquise par elles.

-

Les fractales qui parviennent à reconstituer une structure complexe naturelle à partir des processus physiques sous-jacents. Par exemple, les phénomènes de percolation dans un milieu poreux, d’agrégation par floculation… Elles ont un caractère hautement scientifique. Certains processus (comme la formation des chaînes de montagnes) résistent encore à cette approche bien qu’on sache qu’un profil montagneux doit découler d’une théorie adéquate des fractures, encore inexistante. À terme on peut espérer que la catégorie (2) se résorbera dans la catégorie (3).

-

Les fractales produites gratuitement, à des fins purement esthétiques, et enjolivées par des jeux de couleurs ou des sélections de zones. Sans la moindre valeur scientifique, elles ont la vertu de stimuler les imaginations et peut-être, plus fondamentalement, de produire une « vacance de l’intellect », une « démission rationnelle », et par là une « régression magmatique » s’apparentant à une cure psychologique, comme tests de projection.