Image, événement, présupposition

Les images sont-elles des événements ayant leur mode d’action propre, ou des entités, définissables par des catégories mais essentiellement stables ? Nous essayons de montrer que la notion d’événement, si on la comprend comme un mode d’organisation de ce que W. James appelait « le flux de l’expérience, peut éclairer l’usage scientifique des images. Par ailleurs nous essayons de comprendre comment l’image, loin d’être un accessoire simplement utile, dirige en réalité l’expérience. Nous en donnons des exemples à partir des images fractales. Ceci nous conduit à une réflexion sur la nature a priori de certaines images, en nous aidant de paradoxes inventés par le mathématicien J. Bertrand.

Are the images events having their mode of appropriate action, or entities, definable by categories but essentially stable? We try to show that the notion of event, if we understand it as a mode of organization of what W. James called " the flow of the experience », can light the scientific usage of the images. Besides we try to understand how the image, far from being a simply useful accessory, manages in reality the experience. We give examples from the fractals’ images. This leads us to a reflection on the nature a priori of certain images, by helping us of paradoxes invented by the mathematician J. Bertrand.

1- L’image événement

- Note de bas de page 1 :

-

B. Latour, 2009.

- Note de bas de page 2 :

-

Voir Maria Giulia Dondero, 2009.

L’image, si l’on essaie de concevoir son statut dans le contexte des diverses pratiques scientifiques, apparaît comme un moment dans un travail d’élaboration, dans ce que B. Latour1 appelle un feuilletage, de telle sorte que le caractère autographique que l’on accorde souvent aux images, tend ici à disparaître2. Nous avons donc affaire à ce que W. James appelait le flux de l’expérience, flux dans lequel l’enquête scientifique, pour reprendre l’expression de J. Dewey, est amenée à découper des images dont la valeur est celle d’un moment de l’expérience, moment toujours précaire, dans lequel l’image perd l’aura que lui accordaient aussi bien ceux qui y voyaient une expression esthétique unique que ceux qui y recherchaient la révélation d’une vérité scientifique. Cette conception que nous résumons à grands traits, et qui peut se rattacher à diverses formes du pragmatisme, laisse ouverte la question de savoir comment finalement se constituent les images, jusqu’à quel point elles dépendent d’un ensemble de pratiques mais aussi de diverses présuppositions de l’action qui leur donnent précisément ce caractère d’images. Il n’est pas certain que nous sachions exactement ce que nous voulons dire par « image », comment il est possible de décider ce qu’est une image et, corrélativement, s’il est concevable qu’il existe une science sans image. Si les images se transforment sans cesse dans le flux de l’expérience, en aval de leur apparition, leur provenance en amont reste d’autant plus mystérieuse. Nous voudrions précisément interroger cette provenance, la façon dont se constitue ce que l’on peut appeler l’image en tant qu’idée régulatrice, ordonnant un nombre très grand de phénomènes. Pour cela, nous demanderons d’abord ce que peut être l’apparition d’une image dans un flux, puis quels grands types d’images on peut espérer distinguer et enfin ce que chacun d’eux semble présupposer comme condition de sa mise en œuvre.

La notion de flux de l’expérience est décrite en divers endroits par W. James. Nous choisissons ce passage dans lequel il exprime l’idée d’une « expérience pure » que l’on peut considérer comme la manifestation extrême de l’idée de flux :

- Note de bas de page 3 :

-

In « La chose et ses relations », in W. James, 2007, p. 90.

« L’expérience pure » est le nom que j’ai donné au flux immédiat de la vie, lequel fournit la matière première de notre réflexion ultérieure, avec ses catégories conceptuelles. Il n’y a que les nouveaux-nés, ou les hommes plongés dans un demi coma dû au sommeil, à des drogues, à des maladies ou à des coups, dont on peut supposer qu’ils ont une expérience pure au sens littéral d’un cela qui n’est encore aucun quoi défini, bien qu’il s’apprête à être toute sorte de quoi, riche aussi bien d’unité que de pluralité mais dans des rapports non apparents, changeant au fur et à mesure mais de façon si confuse que ses phases s’interpénètrent et que l’on ne peut discerner aucun point, qu’il soit de distinction ou d’identité. L’expérience pure, dans cet état, n’est qu’un autre nom pour désigner le sentiment ou la sensation. Mais son flux tend à se remplir de points d’inflexion aussitôt qu’il se produit, et ces parties saillantes se trouvent alors identifiées, fixées et abstraites, si bien que l’expérience s’écoule maintenant comme si elle était criblée d’adjectifs, de noms, de prépositions et de conjonctions. Sa pureté n’est qu’un terme relatif, désignant la proportion de sensations non verbalisées qu’elle renferme encore.3

L’expérience décrite n’est sans doute pas une expérience scientifique au sens strict mais c’est plutôt l’image pure de toute expérience, la description de son idée. Il importe pour cette raison d’essayer de comprendre comment une image peut apparaître dans ce flux et quels types d’images on peut espérer y reconnaître.

- Note de bas de page 4 :

-

J.F Bordron, 2010 (1).

Le flux est donc celui de la sensation à qui il advient de recevoir des points d’inflexion à partir desquels, peu à peu, se constituent des identités qui viennent à être fixées par le langage, aussi bien par la forme prédicative que par des prépositions diverses, des conjonctions et des disjonctions. Le point de départ est donc donné par des saillances issues d’inflexion, ce que l’on peut sans doute rapporter aux diverses qualités sensibles. Celles-ci sont la source de ce que nous appelons les éléments sémiologiques dont nous avons, dans un travail antérieur, étudié l’importance dans certaines images scientifiques4.

Par ailleurs, le flux de l’expérience constitue aussi des totalités, qui se font et se défont, mais n’en sont pas moins intelligibles comme un jeu entre des parties, identifiables bien que changeantes, et qui se joignent et se disjoignent :

- Note de bas de page 5 :

-

Opus cité p.90

Aussi loin que nous remontions, le flux, dans son ensemble et dans ses parties, est fait de choses conjointes et séparées.5

La grande question est celle des unités. Y a-t-il dans le flux de l’expérience des entités stables que l’on pourrait appeler des objets, au sens où ceux-ci impliquent une certaine continuité d’existence et, problème plus délicat, paraissent aussi correspondre à quelques essences qui les définissent. C’est évidemment ce point qui est refusé par James :

- Note de bas de page 6 :

-

Opus cité. p.91.

Les grands continuums du temps de l’espace et du Soi enveloppent tout en leur sein, et coulent ensemble sans interférer. Les choses qu’ils enveloppent se présentent comme séparées à certains égards, et comme continues à certains autres. Certaines sensations fusionnent avec certaines idées, et d’autres leur sont réfractaires. Les qualités compénètrent un même espace ou s’en excluent réciproquement. Elles se raccrochent avec persistance les unes aux autres et forment des groupes qui se déplacent comme des unités, ou alors se séparent. Leurs changements sont brusques ou discontinus ; leurs genres se ressemblent ou diffèrent ; et, dans un cas comme dans l’autre, elles se répartissent en séries, régulières ou irrégulières.6

L’univers ainsi décrit mélange les genres. Il autorise toutes les compositions et décompositions, sans exclusive. Il n’est donc pas régi par des essences stables mais par des émergences suivies de disparitions, sans d’ailleurs qu’aucune règle ne vienne fixer un ordre nécessaire. L’inventaire suivant résume l’ordre d’apparition des phénomènes tels que James les décrit :

Flux => Inflexion => Parties saillantes => Identification et différentiation => Conjonction et disjonction => Composition et décomposition de parties => Émergence et disparition des genres => Formation et déformation de séries.

Ce parcours, que James associe d’une façon privilégiée aux opérations du langage, peut tout aussi bien, et même beaucoup plus facilement, être considéré comme exposant diverses étapes dans la formation d’images. Tout ce qui émerge du flux de l’expérience pure a incontestablement une fonction imageante.

Rapporté à l’expérience scientifique, ce même raisonnement nous conduit à voir dans celle-ci non pas un parcours fait d’expériences et de spéculations théoriques au milieu desquelles viendraient s’insérer, comme des moments particuliers, des productions d’images, mais comme étant de part en part production d’images. L’image scientifique ne serait plus à considérer comme l’adjuvant d’une pratique mais comme sa texture profonde. Nous allons continuer notre exploration sous le signe de cette hypothèse.

Remarquons d’abord que le flux de l’expérience pure est une idée qui peut trouver des exemples aussi bien dans l’univers matériel des sciences physiques que dans l’univers mental et intersubjectif des chercheurs. L’expérience est aussi bien un acte de pensée qu’un protocole expérimental. Les pratiques associées sont à la fois des positions et des résolutions de problèmes. Il n’est pas nécessaire à chaque fois de distinguer ce qui relève de données perceptibles directement, ou indirectement à l’aide d’appareillages, et de formes conceptuelles. On peut même admettre, si l’on adopte le point de vue du pragmatisme, que ces deux ordres ordinairement distingués fusionnent en réalité dans l’expérience. C’est ainsi que s’exprime John Dewey :

- Note de bas de page 7 :

-

John Dewey, 1967, 2006, p. 176.

La formule kantienne selon laquelle, séparées, « les perceptions sont aveugles et les conceptions vides » dénote une intuition logique profonde. Cette intuition cependant fut radicalement déformée parce qu’on supposa que les contenus perceptuels et conceptuels provenaient de sources différentes et requéraient donc une troisième activité, celle de l’entendement synthétique, pour les réunir. Logiquement les matériaux perceptuels et conceptuels sont établis par corrélation fonctionnelle, de telle sorte que les premiers localisent et décrivent le problème, tandis que les derniers représentent une méthode possible de solution.7

Quelle que soit la perspective adoptée, celle de Kant ou celle de Dewey, il paraît légitime de considérer que la coopération de ces deux instances, celle de la perception (ou intuition) et de conceptualisation se coordonnent, d’une façon ou d’une autre, dans une stratégie de résolutions de problèmes. Dans notre perspective de recherche présente, nous sommes donc en quête de la façon dont, dans un flux, émergent des images-questions et des images-réponses, tout en sachant que cette distinction est relative au moment considéré et que la même image peut avoir les deux fonctions.

Dire que le flux est premier c’est affirmer la priorité du changement sur les états d’une certaine stabilité. Or, on considère l’image, du moins l’image fixe à laquelle nous pensons, comme étant un état, au moins provisoire, et non un changement. Dans ces conditions, produire une image revient à obtenir un arrêt. L’arrêt en ce sens est créateur et même, pourrait-on dire, est requis par toute forme de création. Telle est la fonction générale de toutes les formes d’écran, de support ou de matière qui réfléchissent la lumière, reçoivent une empreinte, épousent une forme.

La fonction d’arrêt est également cognitive. Le flux indéterminé des pensées, le « musement » de Peirce, peut être arrêté par un étonnement, une question, l’indice d’un problème ou d’une solution, une émotion. On pourrait penser que nous ne proposons qu’une analogie trompeuse entre des ordres trop différents pour être assimilables sous la même fonction. En réalité il ne s’agit pas d’assimiler des ordres différents mais de rechercher quelles sont les catégories qui peuvent régir une conception dont la notion primitive est celle de flux. Les catégories comme telles n’appartiennent à aucun ordre. Elles tracent ce qui est intelligible dans tous. Elles sont en ce sens constituantes. Une théorie de l’image telle que nous puissions comprendre ce qu’est une image dans un flux demande d’autres catégories que celles qui déterminent l’image comme un objet existant en tant que tel, qu’on lui attribue ou non une fonction sémiotique. La notion de flux virtualise toute existence d’objet. C’est pourquoi la catégorie première nécessaire à comprendre l’image sera celle d’arrêt.

À celle-ci s’oppose la catégorie de relance ou de diffraction. La relance crée une multiplicité nouvelle que l’on peut considérer à la fois comme divergente par rapport à l’arrêt et en même temps nécessairement complémentaire. Un arrêt dans un flux a comme complémentaire un effet de relance, sinon il ne s’agirait pas d’un flux. Vue sous cet angle, l’image est toujours pour autre chose, en particulier pour une autre image comme cela se voit à l’évidence dans la pratique médicale dans laquelle une image en appelle une autre, selon un autre point de vue, une autre technique. Ce n’est pas là un fait anodin mais bien la logique d’un usage pourvu qu’on le comprenne selon les catégories que nous mettons en place. La signification de l’image est alors immanente au jeu d’arrêt et de relance et non au seul arrêt. Il faut préciser que cette dualité arrêt / relance ne cherche pas à décrire l’image au sens cinématographique bien que cette dernière puisse, dans certaines conditions, être comprise selon les mêmes catégories.

La troisième catégorie est celle de capture. Par rapport à un flux, la notion de tourbillon, propre à l’ancienne physique, en est une bonne illustration. La capture est complémentaire de l’arrêt et de la relance dans la mesure ou il est nécessaire que quelque chose du flux soit en quelque façon concentré, constitué en unité. Or le passage à l’unité est précisément le contraire du flux qui est multiplicité. Il faut donc une catégorie possédant cette fonction unificatrice.

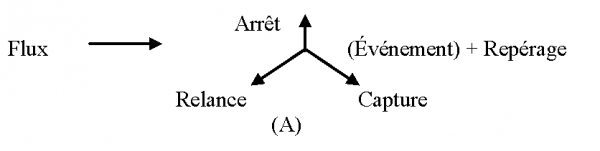

Les trois catégories que nous venons de distinguer sont manifestement nécessaires pour définir ce que nous appelons l’image-événement. La notion d’événement est souvent prise pour un primitif qu’il s’agit de définir mais non d’examiner quant à sa composition interne. Il nous semble au contraire que l’événement est un complexe dont la structure interne demande à être précisée. L’événement s’oppose assez naturellement à l’état de chose, cette notion étant en général conçue comme exprimant une certaine stabilité liant un objet et une ou plusieurs propriétés. Dans l’événement, au contraire, il n’y a pas d’objet ni de stabilité mais une rupture avec un état antérieur, c’est-à-dire un arrêt et l’initialisation d’un état futur, c’est-à-dire un effet de relance. Le tout nécessite en outre une certaine unité car l’événement n’est pas un flux. C’est la fonction que nous avons attribuée à la catégorie de capture. Un événement sera donc défini par une structure composée d’un arrêt, d’une relance et d’une capture. Le schéma (A) suivant en dessine l’articulation :

- Note de bas de page 8 :

-

Nous avons distingué les images selon trois grandes catégories : image horizon, image écriture, image événement. Nous renvoyons à J.F Bordron, 2009.

Quant à l’image, considérée comme un événement, on voit qu’elle ne vaut d’abord que par le fait de sa manifestation et non par l’entité à laquelle elle peut éventuellement faire signe.8L’accent est alors mis sur le fait qu’il y a image et non sur son contenu ou, pour être plus précis, son existence est son contenu.

Si l’on considère que l’image-événement doit être située dans l’espace et dans le temps, nous devons ajouter aux trois fonctions précédentes celle de référentiel ou de repérage.

Nous dirons finalement que, sous l’hypothèse selon laquelle l’image scientifique doit être pensée comme un moment dans le flux de l’expérience, on peut la définir selon les quatre catégories que nous venons d’exposer. Il se peut qu’une image remplisse à elle seule ces quatre fonctions catégoriales mais il paraît utile de distinguer, à l’intérieur de la notion d’image-événement ce que l’on peut appeler des images-arrêt, des images-relance, des images-capture et des images-repère. Une image-arrêt est, par exemple, celle qui pose une question non pas parce qu’elle montre spécifiquement quelque entité, mais parce qu’elle établit une rupture avec une croyance ou une pratique antérieure sans que le sens en soit pour autant spécifié. Fondamentalement, et sous tous ses aspects, l’image-événement a comme fonction de manifester une exigence de changement dans le régime de croyance des auteurs de l’expérience.

- Note de bas de page 9 :

-

J.F Bordron, 2010 (3).

Il est utile de remarquer en outre qu’à partir de ces quatre catégories peuvent être déduites les opérations de conjonction, de disjonction et de fusion qui sont à la base de toute opération par analyse et synthèse. Mais pour qu’il y ait conjonction, disjonction ou fusion, il est nécessaire qu’existent déjà des objets ou des parties d’objet. Il est donc nécessaire que les événements apparaissant dans un flux, et qui sont maintenant nos primitifs, se stabilisent pour devenir des entités distinguables et non des points d’inflexion au sens donné par James dans la citation dont nous sommes partis. Nous n’aborderons pas ici la question de la formation de l’objet à partir de celle d’événement que nous avons envisagée dans un travail antérieur9. La base de cette genèse repose sur l’idée selon laquelle les événements sont des indices qui peuvent avoir comme destin de se transformer en icônes puis d’être identifiés par une fonction symbolique. Il est possible d’illustrer ce point simplement en imaginant le devenir d’une trace sur une image, trace qui constitue en soi un événement faisant question par sa seule existence. Cet événement est un indice appelant d’autres images, par exemple par agrandissement ou changement de technologie, ou encore par restructuration de l’image d’origine, jusqu’à ce que finalement se présente une image sur laquelle quelque chose serait identifiable. Il est utile de dire ici, car ce fait entraîne toujours une certaine confusion, que nous n’entendons pas par-là que l’image représente quelque objet, au sens où l’idée lockienne est représentative, mais que se forme une icône, c’est-à-dire une stabilisation de forme au point de vue de la manifestation, au sens hjelmslevien de terme. Il faut comprendre que toute image est d’abord une image d’image. On pourrait ajouter qu’en un certain sens, l’idée d’objet n’est elle-même qu’une image stabilisant notre intuition commune du monde perçu. Par conséquent c’est bien le flux de l’expérience que nous choisissons ici comme plan d’immanence. Nous voulons plutôt insister sur l’importance du problème des catégories dans l’analyse de l’image et tout spécialement de l’image scientifique.

2- Catégories et présupposition

Nous sommes parti de l’idée selon laquelle l’image scientifique se constituait à partir de ce que W. James a appelé le « flux de l’expérience pure ». Cette dernière notion n’est évidemment pas empirique mais indique une condition de possibilité initiale, donc théorique, pour que l’image soit conçue d’une certaine façon dans le contexte qui nous intéresse ici. Elle indique en réalité une présupposition à partir de laquelle une théorie peut être construite. Le raisonnement est donc le suivant : si cette condition initiale est prise au sérieux, alors un certain type de catégorisation est nécessaire pour comprendre ce que veut dire « image ». C’est ce raisonnement qui nous a conduits à tenter de dégager les catégories constitutives de l’image événement. La dimension empirique du problème réside dans le fait de savoir si ce point de départ est adapté à la question spécifique de l’image scientifique. Il nous a semblé qu’il en allait ainsi et qu’un certain accord entre divers chercheurs pouvait être trouvé sur ce point. Mais cela n’est évidemment pas une preuve. De plus, cette position théorique, précisément parce qu’elle repose sur une présupposition, doit pouvoir être interrogée. Nous devons donc rechercher, sinon la cohérence de cette présupposition, du moins sa pertinence dans notre contexte d’étude. Pour cela, il nous semble qu’une façon de procéder consiste à montrer qu’une présupposition contraire ou simplement autre, laisserait nécessairement dans l’ombre des phénomènes propres à certaines images scientifiques. Après avoir rappelé qu’une autre forme de catégorisation est possible, nous raisonnerons sur un exemple pour montrer que certains phénomènes requièrent, pour être compris dans leur spécificité, une catégorisation en termes d’événement.

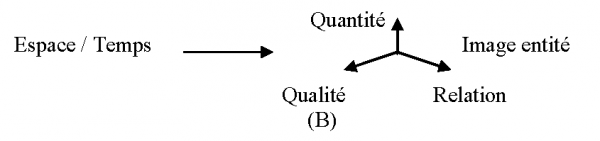

L’alternative à l’image-événement peut être appelé l’image-entité. Si nous considérons une image sur le modèle d’une entité stable du monde, on peut considérer qu’il s’agit d’une certaine quantité d’espace possédant une limite, et comportant quelques qualités matérielles et formelles. De ce point de vue abstrait, c’est-à-dire compatible avec n’importe quelle image, les catégories nécessaires pour la description sont celles de quantité, de qualité et de relation. On peut, comme nous l’avons fait pour la notion d’événement, les représenter par le schéma suivant :

- Note de bas de page 10 :

-

E. Kant, 1967, p. 150.

- Note de bas de page 11 :

-

J.F Bordron, 2008.

On reconnaît là le schème classique tel que Kant10 l’a conçu et que l’on peut définir comme le fait de donner à un concept, c’est-à-dire ici à une catégorie, une image. Le schème catégorise donc l’espace et le temps. Nous ne discuterons pas ici du choix de ces catégories, par ailleurs traditionnel11. Nous voulons plutôt les inscrire dans la problématique sémiotique. On peut définir cette dernière comme la tentative de décrire et d’expliquer la production et la compréhension du sens. Pour cela, il faut nécessairement faire intervenir des hypothèses théoriques non seulement quant à ce qu’il y a expliquer, mais surtout quant à ce qui sera considéré comme une explication. Une réponse possible à cette dernière question est celle proposée par AJ Greimas sous la forme du parcours génératif. Il nous faut revenir sur ce parcours car il concerne immédiatement notre question actuelle sur les catégories propres à entrer dans la définition d’une image.

Le parcours génératif dispose les composantes d’une théorie sémiotique dans un ordre qui va des éléments les plus abstraits vers ceux qui sont les plus concrets et par conséquent les plus complexes. Il s’agit donc d’un mouvement de genèse qui est à la fois un procès de concrétion et de complexification. Ce qui nous intéresse ici est le point de départ abstrait du parcours et son style théorique.

Le point de départ, dans sa composante sémantique, est donné par des catégories censées régir un domaine d’expérience (une culture, une œuvre, etc.). Il ne s’agit pas du même genre de catégories que celles que nous venons de mentionner car elles sont toujours de nature oppositive, conformément au postulat saussurien sur la nature du sens. Il reste qu’elles relèvent nécessairement de la catégorie de relation dont elles offrent des variations culturelles. Le fait de commencer par des catégories reste donc le point essentiel, car à partir des catégories, il est nécessaire d’introduire des procédures de schématisation, la grammaire narrative en étant l’exemple le mieux connu. On peut concevoir le parcours génératif, au moins en son point de départ, sémio-narratif et quant à sa forme, comme un vaste schème, c’est-à-dire comme un diagramme au sens de Peirce.

- Note de bas de page 12 :

-

On sait que la déduction, au sens que Kant a donné à ce terme, répond à la question « quid juris ? ». Elle est la dérivation d’un cas particulier à partir d’un universel.

La question la plus difficile demeure cependant de savoir pourquoi un tel dispositif théorique peut être dit « explicatif ». L’« explication de texte » se résume le plus souvent en une paraphrase qui consiste à mettre des mots sous des mots. C’est là une tâche qui a sa valeur propre et qui est productrice de sens. Mais elle ne correspond pas à ce que nous entendons par explication lorsque nous recherchons une intelligibilité nouvelle. Dans cette perspective, une explication nous semble procéder d’un double mouvement. Il y a d’une part le déploiement d’une donnée complexe en éléments plus simples. L’explication, conformément à l’étymologie, déplie. Il faut ensuite montrer que l’occurrence singulière est un cas particulier d’une règle, d’une loi ou d’une notion plus générale. S’il est possible d’assimiler le premier moment à une analyse, le second n’est pas une synthèse mais plutôt une déduction12. Il faut pouvoir montrer qu’à partir des règles et notions générales, il est en effet possible de déduire la possibilité du cas singulier. Le chemin est alors celui qui va du simple au complexe. Le parcours génératif est en ce sens une déduction qui expose dans un certain ordre les éléments donnés par analyse de telle sorte que l’on puisse engendrer le fait singulier ou tout au moins son image (il s’agit d’un schème). L’ordre est évidemment essentiel et le choix du point de départ déterminant. Il faut comprendre que la genèse ainsi obtenue n’a rien à voir, malgré l’apparence, avec une genèse empirique mais répond plutôt à une exigence d’intelligibilité.

Notre question est maintenant celle-ci : quelle différence cela fait-il si nous commençons notre déduction par les catégories définissant l’image-événement ou par celles convenant à l’image-entité ? Le problème peut paraître futile dans la mesure où les trois catégories définissant l’image entité sont de toute façon applicables à n’importe quelle image. Cela est vrai, mais laisse de côté la question de l’ordre. Nous allons maintenant raisonner sur un exemple qui, nous l’espérons, rendra le problème aussi clair que possible.

3- Le problème de la mesure

- Note de bas de page 13 :

-

Benoît Mandelbrot, 1975, 1995.

Une photographie aérienne, ou bien une carte, correspondent-elles à une image-événement ou à une image-entité ? Il existe, par construction, entre la photographie ou la carte et le paysage une relation d’homothétie telle qu’il est en principe possible, connaissant l’échelle des premières, de déduire la taille des éléments composant le second. C’est du moins ce que l’on peut penser si l’image est conçue comme une image-entité définie par les catégories de quantité, qualité et relation. Le mesure en effet se résume dans ce cas au rapport entre un quantum d’une certaine qualité (espace, température, etc.) et une unité choisie arbitrairement. Selon la même logique, on peut admettre que toute mesure possède un certain degré de précision. Si la précision augmente, on s’approche tendanciellement de la valeur absolue de l’objet mesuré. Ce raisonnement du sens commun possède cependant des présupposés que Benoît Mandelbrot a exposés dans son livre sur les objets fractals13.

Le titre du chapitre 2 demande : « Quelle est donc la longueur de la côte de Bretagne ? ». Une méthode pour mesurer cette côte est de prendre un compas d’ouverture x que l’on promène sur la côte, chaque pas commençant là où l’autre finit. La longueur de la partie mesurée est donc x multiplié par le nombre de pas effectués. On constate cependant que plus x est petit, plus la longueur de la côte augmente. En d’autres termes, plus la mesure est fine, plus la longueur augmente, de telle sorte que cette longueur, au lieu de tendre vers une valeur déterminée comme nous l’avons supposé, tend vers l’infini.

La raison de ce paradoxe apparent réside dans la nature fractale de la côte. On peut la comprendre intuitivement en pensant à une photographie satellite montrant par exemple une baie. Sur une photographie aérienne, donc plus proche, cette baie est faite d’une multitude d’autres baies plus petites. On peut, en cherchant une image encore plus proche, décomposer les petites baies en d’autres encore plus petites. On perçoit aisément que ce processus continu, d’image en image, n’a pas de limite assignable, si ce n’est la taille des atomes dont est composé le granit breton. Mais cette limite elle-même est simplement de nature physique et non géométrique. De ce dernier point de vue, il n’y a pas de limite, de telle sorte que la longueur de la côte tend vers l’infini.

Le dessin suivant, d’après Mandelbrot, représente l’augmentation progressive du contour d’une île, dite Ile de Von Koch, si l’on augmente la précision de la mesure :

Ces exemples simples illustrent les faits suivants :

-

La taille d’un objet n’est pas une valeur indépendante de la mesure et même n’a aucun sens en dehors d’elle. L’existence d’une taille réelle des objets, qui serait indépendante de la technique de mesure, est un présupposé de tout acte de mesure mais l’exemple des structures fractales montre qu’il n’en va pas toujours ainsi. Il s’agit simplement d’un présupposé qu’il peut être intéressant de modifier.

-

L’image (carte, photographie) suppose, du point de vue de la mesure, la donnée d’une échelle. Mais, ceci étant admis, on ne peut pour autant en déduire une longueur absolue de ce qui est cartographié. Au contraire, la longueur, comme nous l’avons vu, dépendant de la finesse de la mesure, c’est la carte ou la photographie qui détermine la longueur de l’objet et non l’objet qui détermine la longueur de la carte à une échelle donnée. Comme le dit Mandelbrot, la longueur est toujours un fait anthropocentrique dans la mesure où la précision dépend fondamentalement d’un choix pratique :

- Note de bas de page 14 :

-

Opus cité, p. 22. (x désigne le pas du compas dont nous avons parlé plus haut).

La situation n’était pas très différente autrefois, puisque le meilleur x pour mesurer la côte n’était pas la taille de la souris ou de la mouche, mais celle d’un homme adulte. Donc, l’anthropocentrisme intervenait déjà, quoique de façon différente : d’une façon ou d’une autre, le concept, en apparence inoffensif, de longueur géographique n’est pas entièrement « objectif », et il ne l’a jamais été. Dans sa définition, l’observateur intervient de façon inévitable.14

4- Le statut de l’image dans un contexte scientifique

Si l’on admet le raisonnement qui précède, plusieurs conséquences nous semblent pouvoir en être tirées quant au statut de l’image dans un contexte scientifique.

La première conclusion serait que la catégorisation première devrait être celle de l’événement, tel que nous l’avons décrit plus haut, et non celle de l’entité. En ce sens, une image est d’abord une coupure dans un flux, un arrêt dont dépendent les relances ultérieures. Parmi les relances possibles, la mesure montre l’intérêt qu’il y a à suspendre les présupposés inclus dans l’idée d’image-entité. Redisons cependant qu’il s’agit de l’ordre dans lequel sont utilisées les catégories et non de la possibilité de les utiliser autrement, possibilité qui reste toujours ouverte.

L’exemple que nous avons choisi était destiné à montrer qu’un acte scientifique, comme celui de mesure, peut enfermer un certain nombre de présupposés, en l’occurrence celui selon lequel il existe une mesure absolue d’un objet indépendamment d’un choix préalable quant à la précision recherchée. Il nous semble que le choix de la précision est au fond équivalent au choix d’un certain type d’image, de telle sorte qu’il ne serait pas absurde de dire que l’expérience scientifique se définit d’abord par un choix d’image. Essayons de justifier cette hypothèse.

Dans le cas des structures fractales, illustrées par la côte de Bretagne, le choix de la précision revient sans conteste à choisir une image préalable à toute mesure. Dire que nous voulons une précision au mètre près revient à prédire le type de carte qui en résultera. La réciproque est évidemment vraie, de telle sorte que l’on peut toujours commencer par le choix de l’image. Selon que l’on voyage en avion, en bateau, en voiture ou à pied, nous avons nécessairement une image préalable de la côte, image dont dépendra le besoin de précision dans la mesure. Les deux choses se confondent.

Peut-on généraliser cette conclusion à d’autres phénomènes ? Précisons tout d’abord que nous ne voulons en aucune façon dire que la mesure est un phénomène subjectif dépendant d’une image arbitraire. Nous voulons dire au contraire que l’image est constitutive de l’objectivité qui est celle de la mesure, sous réserve que l’on comprenne bien que cette objectivité est une construction, à laquelle préside l’image, et non un simple accord avec les faits. Les faits sont dépendants du choix de l’image tout en étant parfaitement objectifs.

Le cas de la mesure est particulièrement intéressant parce qu’il pose le problème, propre à la démarche scientifique, du statut des connaissances a priori, question qui ne se rencontre pas dans les mêmes termes dans l’expérience esthétique. En quel sens peut-on dire qu’il existe des images a priori ?

Remarquons tout d’abord que la forme et les qualités sensibles d’une image ne peuvent rien déterminer en dehors de l’image elle-même. Si nous augmentons la puissance d’un microscope, il se peut que l’image offerte change du tout au tout, de telle sorte que d’une image à l’autre, il ne s’agisse pas des mêmes entités. On passe, par exemple, de l’image d’une peau à celle d’une cellule, puis à celle d’une molécule, etc. Mais les entités changeantes sont découvertes et non pas déterminées a priori par la résolution de l’instrument. Dans ce cas, les seuls traits qui soient déterminés a priori résultent de la schématisation des catégories propres à l’image-entité. Bien sûr, ces images ne révèlent pas leurs objets sans qu’un travail considérable soit accompli sur l’image elle-même (un travail de sélection des éléments pertinents, par exemple). Mais ce travail reste, pour une part essentielle, a posteriori. La mesure au contraire repose sur une détermination a priori par l’image du registre dans lequel cette mesure se situera. Cette différence nous invite à rechercher ce qu’il y a de spécifiquement a priori dans l’image. Pour cela, il convient de revenir sur le rapport des images aux mathématiques. Peirce, bien qu’il ne s’exprime pas en termes d’a priori peut nous fournir un point de départ :

- Note de bas de page 15 :

-

Collected Papers 2.77, 1902. Cité in Christiane Chauviré, 2008, p. 183.

Quelle est la source de la vérité mathématique ? (…) Mes conclusions s’accordent en substance avec celles de Lange, à savoir que la vérité mathématique est dérivée de l’observation des créations de notre propre imagination visuelle, que nous pouvons coucher sur le papier sous forme de diagrammes.15

Le lien entre les mathématiques et l’image est donc affirmé. De plus, la vérité mathématique est iconique au même sens que le sont les données de notre perception :

- Note de bas de page 16 :

-

C.P. 7.659 et opus cité p. 184.

Cette contrainte irrésistible du jugement de perception est précisément ce qui constitue la force contraignante de la démonstration mathématique. On peut s’étonner que je range la démonstration mathématique parmi les choses qui relèvent d’une contrainte non rationnelle. Mais la vérité est que le nœud de toute preuve mathématique consiste précisément dans un jugement à tout égard semblable au jugement de perception, à ceci près qu’au lieu de se référer au percept que nous impose la perception, il se réfère à une création de notre imagination.16

L’iconicité nous fournit en outre une certaine certitude logique :

- Note de bas de page 17 :

-

C.P. 4.532 et opus cité p. 186.

Mais il y a une assurance que l’icône fournit au plus haut degré. A savoir que ce qui est déployé sous l’œil de l’esprit - la forme de l’icône, qui est aussi son objet – doit être logiquement possible.17

Ces quelques citations suffisent à suggérer que le lien entre l’iconicité et les mathématiques n’est pas seulement, pour Peirce, une question d’usage mais aussi une question de nature. Par là d’ailleurs, il rejoint la doctrine du schématisme kantien, ce que démontre Ch. Chauviré dans l’ouvrage dont nous venons d’extraire ces citations.

- Note de bas de page 18 :

-

J.F Bordron, 2010 (3).

Que les mathématiques possèdent un lien essentiel avec l’image, même s’il s’agit d’images déployées « sous l’œil de l’esprit » est une raison qui nous paraît suffisante pour insister sur l’aspect a priori des images. Si l’icône, comme l’affirme Peirce, nous assure de la possibilité logique de sa forme, comment éviter de dire qu’il détermine a priori son objet ? On peut hésiter sur le terme d’a priori qui a, dans notre contexte, une résonance plus kantienne que peircienne. Mais l’important est de reconnaître que l’iconicité, c’est-à-dire l’image, prise dans un contexte scientifique, n’est pas d’abord, comme on le répète souvent, une sémiotique dont la portée se limite au monde sensible, mais bel et bien une condition de l’intelligibilité. Bien sûr, ceci n’est valide que si le contexte de connaissance, propre à la démarche scientifique, fixe l’économie de l’image. Nous ne pouvons développer ici cette notion d’économie18, mais l’on comprend aisément que l’image artistique ou l’image théologique ne peuvent avoir le même fonctionnement que l’image scientifique.

- Note de bas de page 19 :

-

C. Van Fraassen, 1994.

Nous avons donc admis que la catégorie d’événement, elle-même articulée selon les catégories d’arrêt, de relance et de capture, était nécessaire pour expliquer, et non seulement pour décrire, le statut de l’image dans un contexte scientifique. Cela nous a conduit, en passant par une réflexion sur la théorie de la mesure, à reconnaître à l’image un certain degré d’aprioricité. Il nous faut maintenant rechercher un autre domaine que celui de la mesure pour tester à nouveau cette hypothèse. Nous l’emprunterons à C. Van Fraassen, dans son ouvrage Lois et symétrie19.

- Note de bas de page 20 :

-

J. Bertrand, 1889, 1907.

- Note de bas de page 21 :

-

Armand Hatchuel, 2005.

Le problème qui intéresse Van Fraassen, dans le passage que nous allons citer, est illustré par les paradoxes de Bertrand, mathématicien de la fin du XIXe siècle, auteur d’une somme impressionnante de paradoxes liés au calcul des probabilités20. Il s’agit de montrer qu’une mesure de probabilité n’aboutit pas nécessairement à une valeur unique, qui serait la probabilité réelle, mais dépend essentiellement des présupposés qui président à l’acte de mesure21. Le problème, quant à sa forme générale, est donc assez semblable à celui de la mesure géographique.

Parmi les paradoxes de Bertrand, le plus simple à exposer est sans doute celui-ci :

- Note de bas de page 22 :

-

Op. cit. p. 434.

Une fabrique d’instruments de précision produit des cubes de fer dont les côtés ont une longueur inférieure ou égale à 2 centimètres. Quelle est la probabilité pour qu’un cube ait des côtés inférieurs ou égaux à 1 centimètre, s’il est produit par cette fabrique.22

Le problème paraît simple. Si l’on fait l’hypothèse d’une distribution uniforme sur une longueur de 2 centimètres, la probabilité est égale à 1/2.

Pourtant, le problème peut, tout en conservant sa structure logique, être formulé autrement. Il est en effet possible de définir le cube non par la longueur d’une arête mais par la surface d’une face. On demande alors quelle est la probabilité pour qu’un cube dont la face possède une surface égale ou inférieure à 4 cm2 ait une aire inférieure ou égale à 1 cm2. La probabilité est alors de 1/4.

Si nous posons maintenant comme point de départ le volume du cube, nous obtenons, toujours selon le même raisonnement, une probabilité de 1/8.

On en conclura que le même problème, concernant des cubes identiques, obtient trois solutions différentes selon que l’on se donne comme point de départ trois images différentes du cube : un cube vu quant à la longueur de ses côtés, quant à la surface de ses faces et quant à son volume. Ainsi, quelle que soit la solution que l’on puisse éventuellement apporter à ce paradoxe, il n’en résulte pas moins que le présupposé préalable au calcul est strictement défini par le choix d’une image particulière du cube.

5- Conclusion

Nous ne chercherons pas à tirer des conclusions possédant une valeur absolue précisément parce que les présupposés de l’expérience scientifique sont par nature révisables. On ne peut facilement accepter qu’ils conduisent à des paradoxes. Il nous semble cependant avoir montré que l’existence même de ces présupposés est rendue plus manifeste si on les rapporte à leur nature iconique. L’image n’est sans doute pas présente dans tous les moments de l’expérience scientifique. Mais il apparaît qu’elle se manifeste particulièrement dans le soubassement des croyances tacites qui guident le raisonnement comme l’action. Bergson disait, avec raison selon nous, que toute philosophie repose sur une image. Il nous a semblé qu’il en allait ainsi pour la connaissance scientifique, surtout lorsqu’il s’agit, comme pour la mesure de distance ou de probabilité, de domaines mathématisés. Cette réflexion milite pour que soit examiné plus profondément le statut a priori de certaines images.