Le « cycle de l’image » selon Gilbert Simondon. Une définition génétique de l’image scientifique

La définition générale de l’« image scientifique » soulève des difficultés quant à son extension comme sa compréhension. La procédure bachelardienne de l’« analyse spectrale » permet de les lever en élaborant une notion d’image fondée sur sa production phénoménotechnique et dont la valeur opératoire est distribuée selon les horizons théoriques. Mais cette notion ne restitue pas le dynamisme propre à l’image au sein de la recherche. C’est pourquoi il faut adopter une approche génétique, au sens où Allamel-Raffin explique l’image à partir de sa genèse et où Simondon étudie son développement au cours des phases d’un « cycle de l’image ». Cette méthode peut être adaptée aux phases du cycle de la connaissance analysées par Gonseth. Toutefois, l’image change aussi de sens quand elle sort du champ scientifique et devient le véhicule de « mythologies » (Barthes) dans la société.

To define the scope of “scientific image” in a general way while maintaining a meaningful notion is not easy. A method called “spectral analysis” by Gaston Bachelard can help: the meaning of “scientific image” is based on its “phenomenotechnical” production, and its operational value depends on the theoretical horizon to which it belongs. But this definition does not explain the image dynamics in scientific research. A genetic approach is needed, as both Catherine Allamel-Raffin and Gilbert Simondon have argued: one should study the image development more like a life cycle. Further, this method can be adapted to the knowledge cycle described by Ferdinand Gonseth. Also, the meaning of image is transformed according to “mythologies” (Roland Barthes) when it circulates, outside science, in the society at large.

C’est une question de méthode qui nous est adressée : « Peut-on et doit-on définir l’image scientifique ? ». Elle mérite d’être prise au sérieux. La recherche d’une définition pour « l’image » en contexte scientifique soulève au moins deux difficultés majeures. D’une part, la définition de l’image en science oscille entre une extension maximale (où elle recouvre l’ensemble des éléments non-textuels) et la restriction aux représentations proches de la perception visuelle. D’autre part, elle dépend largement de la discipline qui la prend pour objet d’étude : la philosophie, la sociologie, la sémiotique, la sémiologie, ne partagent pas les mêmes présupposés sur les caractéristiques des objets recevables en tant qu’image. La diversité des sciences productrices d’images, la pluralité des fonctions qui leur sont attribuées en science, et leur évolution au cours de l’histoire achèvent de complexifier par avance une tentative de définition générale. Pour autant, on ne saurait s’en tenir à une connivence mal fondée, ni se satisfaire d’une équivocité radicale au risque d’entretenir les malentendus, sous peine de frapper d’inconsistance la notion.

Dans ces conditions, seule une « l’analyse spectrale » [Bachelard 1975] permet l’élaboration d’une définition opératoire de l’image dans tous ses états. Il s’agit de relever l’interférence entre les différentes acceptions d’une notion et leur valeur opératoire dans tel ou tel horizon scientifique ou à tel ou tel stade historique d’une science. Si on laisse de côté, pour l’instant, le problème de l’historicité de la notion d’image scientifique, on peut se fixer comme idéal régulateur la tâche de classer les différents types d’images intervenant dans les sciences et d’en examiner l’importance relative en chaque horizon, puis d’examiner la sélection qu’opèrent les disciplines d’objectivation des images et la pertinence de leurs outils.

Toutefois, même en disposant ainsi d’un tableau précis des contextes scientifiques où intervient un type d’image (schéma, graphique, diagramme, photographie, radiographie, image de synthèse, symbole, dessin...) certaines difficultés demeureront, en raison notamment de la tension entre les multiples fonctions attribuables aux images au cours de la recherche. L’image n’est pas une réalité statique dans la recherche, même si c’est l’impression qu’elle donne dans les articles publiés, c’est-à-dire en fin de parcours. Les images scientifiques se transforment et se tra(ns)duisent les unes dans les autres : elles sont reproduites, retravaillées, et mises en série. Elles participent à différentes phases de l’élaboration de la connaissance, faisant émerger les problèmes, permettant la schématisation d’hypothèses, servant évidemment à contrôler la validité de ces hypothèses, et illustrant les résultats obtenus. À chaque étape, les images « travaillent » et sont prises dans une dynamique.

C’est pourquoi la proposition de Gilbert Simondon de suivre l’image au cours de son « cycle de développement » est intéressante. Elle articule les diverses fonctions que l’image assume avant, pendant et après la perception. Cette analyse peut être transposée au cycle de la connaissance en tant qu’il se déroule avant, pendant et après l’expérimentation. Si cette approche de l’image en tant que processus perturbe les réquisits habituels des disciplines analytiques, elle produit une définition génétique qui a le mérite de rendre raison de l’irréductibilité de la notion aux cas particuliers tout en offrant un cadre pertinent pour s’orienter au sein de la multiplicité sémantique qui en résulte. Tâchant donc de prendre au sérieux la double question qui nous est adressée, « peut-on ? » et « doit-on ? », nous développerons certains aspects méthodologiques complexes et abstraits de la définition transdisciplinaire de l’image scientifique. Pour que ces analyses ne semblent pas émerger de nulle part, nous nous appuierons sur les résultats de nos recherches antérieures sur les images des nanotechnologies et sur les images de l’astrophysique (menées avec nos collègues Alexeï Grinbaum et Vincent Minier). Nous envisagerons, pour finir, ce qu’il advient de l’image scientifique quand elle s’échappe du champ scientifique et circule dans la société.

L’enjeu d’une définition opératoire de la notion d’« image scientifique »

Il n’est pas aisé de circonvenir la notion d’image scientifique : d’une part, il est difficile d’en fixer l’extension en raison de la variété des images en contexte scientifique, d’autre part, les différentes disciplines qui étudient les images en science ne s’accordent pas forcément, ce qui rend problématique la compréhension de la notion.

Selon la typologie de la sémiotique de Charles Sanders Peirce [Pierce 1978], les signes sont de trois sortes : les icônes, qui réfèrent à leur objet en vertu de leur ressemblance avec lui, les indices qui sont des traces ou des effets de cet objet, et les symboles qui renvoient à l’objet par convention ou selon une loi. Or, les « images » en contexte scientifique peuvent appartenir à tous ces régimes de référence du signe : on trouve des représentations iconiques (des dessins, des images de synthèse), mais aussi et surtout des indices tels que les graphiques ou les produits de l’imagerie scientifique, et des symboles, tels que les diagrammes (de fluence, de phases) et les symboles des équations. Dès lors, en adoptant une acception large de l’image en tant qu’ensemble des « éléments non-textuels » qui participent à la science, on se retrouve dans la plus grande confusion. En fait, même la distinction première entre image et texte laisse à désirer : en prolongeant les analyses de Gilles Châtelet [Châtelet 1993], Charles Alunni a souligné que les lettres des équations mathématiques (qui figurent les variables ou des opérateurs) sont elles-mêmes justiciables d’une analyse du déploiement virtuel du diagramme en tant qu’elles possèdent une générativité et une variation interne [Alunni 2005]. Si l’on pousse donc jusqu’au bout l’inflation du champ des images, on se rend compte qu’il est finalement assez difficile de le délimiter par rapport au texte avec lequel elles interagissent.

On peut, certes, procéder à l’inverse, en limitant l’extension de la notion aux représentations les plus proches de la perception visuelle, c’est-à-dire à la prénotion issue du sens commun. Dans ce cas, le risque est de perdre ce qui fait la richesse de l’image en science, car une telle définition renvoie aux aspects les plus superficiels de l’image. Non seulement elle élimine les représentations symboliques pour s’en tenir aux représentations iconiques ou indicielles, mais elle sélectionne celles-ci en fonction de leur similitude avec la perception visuelle. Ce faisant, elle « perd de vue » que l’information véhiculée par une image scientifique diffère justement de celle fournie par la perception visuelle : c’est parce qu’elle n’est pas identique à l’observation à l’œil nu qu’une image vaut aux yeux du scientifique. En confondant l’image scientifique avec la vision ordinaire, on se méprend sur sa nature, car l’on occulte son mode technique de production et la sélection de l’information qu’elle opère en tant que schéma de la connaissance mettant en relation un horizon théorique avec un horizon expérimental [Gonseth 1963].

Ainsi les données relevées par les microscopes à sonde locale (AFM ou STM) en nanotechnologies sont d’abord représentables sous forme de sobres graphes avant qu’un algorithme n’en fasse les représentations infographiques dotées de « fausses couleurs », d’ombres et d’un volume tridimensionnel. Le graphe et l’infographie tra(ns)duisent les mêmes données, mais ils fournissent des informations différentes au regard scientifique qui les interprète de manière correcte parce qu’il connaît leurs techniques de production et qu’il peut les comparer. Les images de la science ne relèvent donc plus d’une simple phénoménologie pour être interprétées, mais de ce que Bachelard nommait la « phénoménotechnique » [Bachelard 1983 : 16-17].

L’enjeu de la définition de l’image scientifique est la compréhension de son intelligibilité distinctive. La phénoménotechnique éclaire la relation de cette intelligibilité à l’horizon expérimental, mais il faut aussi la relation à l’horizon théorique. La notion de diagramme est particulièrement éclairante à cet égard. Un diagramme est la figuration simplifiée de rapports entre des concepts plutôt qu’entre des objets (que serait un croquis) ; il expose un système des relations virtuelles au sein duquel s’esquissent les évolutions potentielles d’un système à partir de données extraites d’états de choses. Un « diagramme de phases » expose des transitions de phases (gazeuse, liquide, solide) selon la pression et la température auxquelles une substance est soumise. Ce diagramme bidimensionnel transmet de l’information qui ne peut se réduire ni au récit d’une seule évolution linéaire, ni à la description d’un unique état de chose. Voici comment le philosophe Gilbert Simondon utilise un diagramme de phase pour préciser quel est le champ d’application de la notion de « métastabilité » dans la physique des transitions de phase :

Si nous partons d’une substance liquide à l’état d’équilibre stable, sous une pression P, et si nous abaissons progressivement la température en maintenant cette pression constante, les points représentatifs se déplaceront de droite à gauche sur la parallèle F1P à l’axe des températures. Si le point représentatif pénètre dans le domaine de stabilité de l’état cristallin, le liquide considéré sera à l’état métastable. [Simondon 2005 : 74-75]

Fig. 1 : « Domaines de stabilité des différents états » [Simondon 2005 : 74]

Le trajet conceptuel proposé à notre regard par Simondon n’est qu’une possibilité parmi toutes les variations virtuelles que le diagramme [Fig. 1] ouvre dans un champ multidimensionnel qui dépasse les possibilités d’une série de mots. Le diagramme permet d’anticiper des processus potentiels parce qu’il possède, pour qui en connaît la règle, un caractère opératoire : lire un diagramme correctement, c’est savoir le faire « fonctionner ». Ce fonctionnement, qui l’oppose à une représentation statique et inerte, n’est possible que parce qu’il est investi par des virtualités internes. Il importe donc d’objectiver l’image scientifique sans la vider de ces virtualités qui fondent son intelligibilité. Ainsi, en amont de la difficulté de circonscrire l’extension de l’image scientifique, réside un obstacle épistémologique : l’image est une notion qui nous est trop familière, si bien qu’elle demande un effort toujours renouvelé pour être traitée comme un objet rigoureusement défini ; la rupture épistémologique est sans cesse menacée par une rupture de sa relation avec ses horizons théorique et expérimental associés et la régression vers la prénotion du sens commun.

L’analyse spectrale de la valeur opératoire de l’image selon les horizons

Toutefois, la rupture épistémologique indispensable à l’objectivation de l’image est d’autant plus fragile que la variation de l’extension et de la compréhension conceptuelle de l’image n’est que le reflet de la pluralité des méthodes d’objectivation savante de l’image. Ce second obstacle est encore plus massif et insurmontable : les disciplines (épistémologie, sémiotique, sémiologie, sociologie, etc.) qui prennent l’image scientifique pour objet, font porter sur elle des exigences théoriques divergentes et peut-être même contradictoires. C’est le problème de fond qui motive la question qui nous est adressée : si nous hésitons à définir la notion d’image dans nos échanges, c’est que nous soupçonnons que souvent nous ne parlons pas de la même chose, et si nous ne parlons pas du même objet, c’est parce que nous ne nous intéressons pas aux mêmes fonctions de l’image dans la science. De ce fait, un dilemme apparaît entre la résignation à l’équivocité, qui engendre une confrontation, probablement stérile, de notions hétérogènes, et la recherche d’une définition commune qui serait invariante et qui produirait une notion a minima sans doute de peu d’utilité. Entre ces deux extrêmes, on peut bien sûr imaginer des typologies communes et des zones de contact privilégiées, mais le philosophe constate tout de même que l’on ne maintient plus l’exigence d’une définition qui soit à la fois transdisciplinaire et opératoire.

Pour nous sortir de ces écueils symétriques, il faut modifier ce que l’on entend par « définition » ou, plutôt, renoncer à « l’idée même (que quelques-uns partagent encore) selon laquelle la définition est la procédure normale par laquelle le sens d’un mot peut être assuré et précisé » [Gonseth 1963 : 123]. En effet, poser la définition préalable rigide d’une notion avant d’en avoir étudié la valeur opératoire au sein d’un horizon théorique et expérimental particulier, c’est s’abuser sur le pouvoir du langage d’enfermer l’essence des choses. Il faut renoncer à cette sécurité illusoire qui fausse d’entrée de jeu l’analyse. Cela ne signifie pas que l’on renonce à élaborer une définition opératoire : celle-ci sera obtenu chemin faisant, au fur et à mesure que se précisera le contexte scientifique dans lequel la notion est engagée. Si la notion ne sera pas invariante, elle ne sera pas non plus dotée d’une plasticité radicale, car il faut alterner ces engagements conceptuels, qui spécifient la notion, avec des phases de distanciations, qui permettent son transfert vers d’autres horizons. On obtient, au terme de cette procédure, une notion dont la valeur opératoire se trouve distribuée en fonction des horizons plutôt qu’invariable, et dont l’unité relève de sa résistance analogique aux transferts successifs plutôt que d’une identité maintenue à tout prix. On découvrira alors peut-être que des dessins occupent des fonctions analogues dans un horizon à celle qu’assume des graphes ou des photographies dans un autre horizon, et que la valeur opératoire d’un même type d’image varie considérablement d’un horizon à un autre.

Cette procédure est nommée « analyse spectrale » par Bachelard qui l’emploie à plusieurs reprises soit pour mesurer la transformation progressive d’un concept scientifique, lorsqu’il est réinterprété par des philosophes qui l’extraient de son horizon d’origine, soit pour mesurer les transformations d’une notion au travers des évolutions historiques d’une science (et dans ce dernier cas, il en résulte « le profil épistémologique » de la notion). Or, il est à noter que Bachelard applique aussi cette procédure aux « images » dans ses œuvres consacrées à l’imagination et à la poésie. Il s’agit alors des images au sens de métaphores, mais cela reste pertinent pour notre analyse puisqu’on ne peut délimiter a priori l’extension de la notion d’image, ni par conséquent exclure les « images mentales », y compris celles induites par la lecture. Dans son Lautréamont, Bachelard explicite sa méthode appliquée aux images :

Une statistique rapide donne, parmi les 185 animaux du bestiaire ducassien, les premiers rangs au chien, au cheval, au crabe, à l’araignée, au crapaud. Mais il nous est apparu bien vite qu’une statistique en quelque manière formelle éclairait bien peu le problème lautréamontien, et même qu’elle risquait de le mal poser. […] Il fallait donc, pour être psychologiquement exact, restituer la valeur dynamique, le poids algébrique mesurant l’action vitale des divers animaux. […] Et c’est après avoir adjoint un coefficient dynamique que nous avons refait notre statistique. [Bachelard 1995 : 27]

Bachelard a recensé et pondéré les métaphores animalières présentes dans Les chants de Maldoror pour percer à jour leur cohérence (qu’il assimile à une structure de groupe). Dans ses œuvres consacrées aux « éléments », il procède à l’inverse en recensant les divers poètes qui usent de formules poétiques similaires. Ce qu’il a en vue, mais ne réalise pas, c’est le couplage de ces analyses spectrales croisées dont devrait émerger une sorte de matrice où il serait possible de repérer quelle valeur prend une image, ou un concept, dans tel ou tel horizon poétique ou scientifique à une époque donnée. C’est, bien sûr, un programme si ambitieux qu’il est probablement irréalisable : si l’on entreprenait de formaliser ce procédé, on se heurterait rapidement à l’énormité de la tâche, à l’hésitation sur le choix des critères et à l’évolution historique de notre grille d’analyse. Il est donc vraisemblable que l’« analyse spectrale » n’est pas une procédure permettant de saturer sous la forme d’un tableau multidimensionnel parfaitement cohérent l’intégralité des images scientifiques. C’est tout de même la formulation d’un objectif qui peut guider la recherche et doit nous inciter à ne pas renoncer d’entrée de jeu à manipuler transdisciplinairement et de façon contrôlée la notion d’image. A la question « peut-on définir l’image scientifique ? », l’analyse spectrale répond, en droit sinon en fait, par l’affirmative.

Une définition dynamique de l’image à partir d’une approche génétique

Face au risque d’une confrontation stérile de conventions hétérogènes ou d’une définition transversale invariante a minima par trop réductrice et superficielle, l’analyse spectrale offre, en tant que procédure de définition opératoire, un expédient permettant de surmonter le double obstacle de la diversité des images et de la pluralité des méthodes d’objectivation. Cette élaboration de la notion d’image produit une valeur opératoire distribuée en fonction des différents horizons où elle se trouve engagée et dont l’unité tient à sa circulation analogique entre horizons. Toutefois, quel que soit la valeur de ce cadre régulateur, il ne suffit pas à répondre à la seconde question : « doit-on définir l’image scientifique ? ». Bachelard lui-même mettait en garde contre le risque de dénaturer l’image lorsqu’on la traite comme un concept. Non pas tant parce que les concepts « diurnes » s’opposent aux images « nocturnes » de la poésie, mais surtout parce qu’il entend respecter le dynamisme de l’image en tant que telle. Car ce n’est pas un hasard si l’image échappe aux définitions stables par lesquelles on voudrait lui assigner une position fixe dans un horizon. L’image n’est pas une réalité statique dans la recherche, elle accompagne le mouvement même de la pensée.

L’une des leçons essentielles des travaux de Catherine Allamel-Raffin est que l’image n’est pas un élément inerte du dispositif scientifique auquel se pourrait assigner une position définitive dans la connaissance et qu’elle doit être appréhendée au moyen d’une méthode génétique, c’est-à-dire en fonction des conditions (phénoménotechniques) de sa production. L’image est comprise dans son évolution à partir de cette genèse. Il faut l’étudier en adoptant une perspective génétique qui correspond à la question « Comment les images sont-elles produites ? » [Allamel-Raffin 2009 : 19]. En effet, l’intelligibilité de l’image dépend étroitement de son contexte de production et des modifications qu’elle subit en circulant dans le champ scientifique. L’image accompagne le progrès de la recherche dans toutes ses phases.

On retrouve ainsi des images au cours des quatre phases du cycle de la connaissance qu’à analysé l’épistémologue Ferdinand Gonseth : l’image intervient d’abord dans la formalisation d’un problème, dans l’élaboration des hypothèses pour le résoudre, dans leur mise à l’épreuve expérimentale, et dans la révision du problème en fonction des résultats [Gonseth 1975]. Ce sont, la plupart du temps, des images différentes qui participent à ces différentes phases : par exemple, dans une recherche sur la vaporisation de couches de molécules, le nano-chimiste commencera par approximer le résultat escompté à partir de la représentation schématique de la molécule et de l’assemblage probable de plusieurs molécules entre elles ; mais il soupçonne déjà que ce schéma n’est qu’une anticipation imparfaite, car des forces de torsion sont susceptible de s’exercer « dans la réalité », et l’observation du résultat réel grâce à un microscope à sonde locale va effectivement lui révéler que les molécules se sont assemblées différemment de ce qu’il avait prévu et que les angles entre les branches des molécules sont modifiés par rapport à ce qu’ils sont quand la molécule se trouve à l’état libre en solution. Le chercheur débute donc ici sa recherche avec une image iconique (le schéma de la molécule), élabore une hypothèse quant à l’assemblage au moyen de ce qui n’est plus qu’un croquis, se soumet au verdict de l’expérience grâce à une image indicielle (obtenue au terme d’une production phénoménotechnique : le relevé des différences de potentiel est traduit en un graphe qui est lui-même tra(ns)duit sous la forme d’une image infographique), puis peut, le cas échéant, fixer la trace de cette organisation typique sous forme d’un symbole évocateur.

Dans d’autre cas, c’est la même image qui est retravaillée à différentes étapes du raisonnement scientifique. Ainsi, la photographie d’une nébuleuse, qui est la trace d’une observation astrophysique réalisée dans le spectre de la lumière visible, peut être retraité de manière à révéler par l’intensité de ses couleurs l’intensité de la lumière, accentuant les contrastes et conférant à l’image une lisibilité de l’information que l’image source, plus proche de la ressemblance avec la perception visuelle, n’avait pas révélée. D’autres images des astres, aux origines phénoménotechniques plus complexes (telles que celles issues du télescope Hubble que la vulgarisation a popularisées) se prêtent à des retraitements plus riches et variés. Au moyen d’algorithmes, il est possible de leur conférer des fausses couleurs en fonction des éléments chimiques observées. Pour rendre compte de ces processus de transformation de l’image, Allamel-Raffin distingue entre les « images sources », premières dans l’ordre chronologique de production, et les « images retraitées » qui sont réalisées à partir d’une autre image ; et elle identifie un troisième type d’image, les « images de synthèse », produites exclusivement à l’aide de programmes informatiques, que ce soit dans le cadre d’une modélisation ou d’une simulation. C’est en se transformant, que l’image peut assumer une série de fonctions cognitives différentes au cours du cycle de la connaissance.

Le modèle simple et robuste de l’activité scientifique de Gonseth peut se transposer à toutes les sciences, ce qui permet d’envisager une approche dynamique et transversale. Lors de la première phase, l’image sert à identifier un problème, souvent au moyen d’images sources, ou à le formaliser à l’aide de représentations conventionnelles ; durant la deuxième phase, toutes sortes d’images sont mobilisées pour élaborer une « représentation hypothétique » capable de résoudre ce problème, qui peut être synthétisé au moyen d’images de synthèse ; les images issues de la troisième phase, qui est la plus cruciale, sont celles qui permettent de se soumettre au verdict de l’expérience, elles sont le plus souvent issues d’un dispositif phénoménotechnique ; la quatrième phase consiste souvent à intégrer les résultats de l’expérience dans une image symbolique qui condense l’information et soulage la mémoire. Il peut y avoir des va-et-vient entre les première et deuxième phases et entre les deuxième et troisième. Or, qu’il y ait substitution ou transformation entre ces images d’une phase à l’autre, c’est bien la mise en série transductive qui permet d’appréhender la dynamique de la recherche et l’évolution des fonctions cognitives de l’image en science. Si cette évolution de l’image se mesure principalement, dans la perspective génétique proposée par Allamel-Raffin, par l’éloignement à partir du contexte de production, il s’opère une autre évolution, en parallèle, qui correspond à l’évolution de la fonction de l’image au sein d’un ensemble complexe de représentations mentales. L’image « devient » en même temps que s’accomplit le cycle des phases de la connaissance. C’est pourquoi il faut aller au-delà de la circulation de l’image au sein de l’analyse spectrale – qui a déjà le mérite de préciser à chaque fois sa valeur distribuée en chaque horizon – pour s’orienter vers une définition dynamique capable de rendre compte des transformations de l’image mentale. Cette méthode est génétique au sens où elle suit le cycle de développement :

L’image mentale est comme un sous-ensemble relativement indépendant à l’intérieur de l’être vivant sujet ; à sa naissance, l’image est un faisceau de tendances motrices, anticipation à long terme de l’expérience de l’objet ; au cours de l’interaction entre l’organisme et le milieu, elle devient système d’accueil des signaux incidents et permet à l’activité perceptivo-motrice de s’exercer sur un mode progressif. Enfin, lorsque le sujet est à nouveau séparé de l’objet, l’image, enrichie des apports devient symbole. De l’univers des symboles intérieurement organisé, tendant à la saturation, peut surgir l’invention qui est la mise en jeu d’un système dimensionnel plus puissant, capable d’intégrer plus d’images complètes selon le mode de la complémentarité synergique. Après l’invention, quatrième phase du devenir des images, le cycle recommence, par une nouvelle anticipation de la rencontre de l’objet, qui peut être sa production. [Simondon 2008 : 3]

La particularité de la définition génétique de l’image proposée par Gilbert Simondon est d’accorder une relative autonomie à l’image par rapport à la conscience imageante. L’image est d’abord une réalité infra-perceptive, qui précède et devance la rencontre avec l’objet, sous forme de tropismes pour les organismes les moins évolués et jusqu’à des formes plus complexes d’anticipation dans le cas des individus psycho-sociaux (les stéréotypes nationaux jouant par exemple ce rôle à l’échelle des sociétés). L’image se développe ensuite à travers l’expérience de la perception, se modifiant en fonction de la rencontre de l’objet ; elle devient schème d’appréhension et d’action, c’est-à-dire image intra-perceptive. Puis, chez les organismes dotés de capacités mémorielles, il demeure une trace de cette expérience perceptive sous la forme du souvenir, d’une image post-perceptive. L’ensemble de ces images traces n’est pas toujours cohérent et il s’opère une sélection et une réorganisation qui en facilite la mémorisation : cette phase s’opère souvent grâce à une extériorisation symbolique. Quand ce processus conduit à la découverte d’une réorganisation féconde des relations entre les images, il se produit une « invention », la découverte d’une nouvelle intelligibilité. Les symboles deviennent alors le moyen d’un renouvellement des anticipations et le cycle de développement de l’image constitue un véritable progrès.

Une transposition de ce cycle de développement des images avant, pendant et après la perception au cycle des quatre phases de la connaissance permet de définir l’image génétiquement, non seulement en fonction de son éloignement par rapport à son contexte de production phénoménotechnique, mais aussi en fonction de sa dynamique intellectuelle de la recherche avant, pendant, et après l’acquisition d’information par l’expérimentation. Il est intéressant de noter que la mise en relation des deux approches génétiques produit un enrichissement mutuel. La génétique simondonienne confère une continuité dynamique aux analyses d’Allamel-Raffin en donnant sens à la série des diverses images par l’enchaînement des transductions techniques et mentales qui font passer de l’une à l’autre. Tandis que la méthode génétique d’Allamel-Raffin, dans la mesure où elle met au premier plan le rôle des instruments et des algorithmes, met en évidence que le développement de l’image ne s’opère pas seulement in vivo, c’est-à-dire au sein de l’organisme vivant, mais aussi in vitro, c'est-à-dire par le truchement des machines. Enfin, le concept d’invention éclaire utilement la phase de révision qui intervient, une fois le cycle bouclé, quand un changement de niveau conceptuel s’opère et que se réorganisent les relations entre une multiplicité d’images.

Ce cycle où le résultat final peut, dans certains cas, devenir le moyen de nouvelles formes d’anticipations (par exemple, quand on dispose d’un modèle ou d’une carte) et déclencher le passage à un niveau supérieur de conceptualisation, voire permettre la production, est particulièrement adapté à la formalisation des processus de modélisation où le chercheur élabore son modèle en contrôlant sa validité expérimentalement. Mais on peut aller plus loin et prendre aussi en compte les images produites par des simulations. Avec Sébastien Bourbonnais, un étudiant architecte qui participe à l’Atelier Simondon, nous avons mis ce cycle à l’épreuve de l’architecture numérique, c’est-à-dire de la conception architecturale qui est non seulement assistée par ordinateur mais même déléguée à des programmes générateurs de formes. Cela revient à dire qu’il s’opère un double décentrement du cycle de l’image par rapport au sujet et à l’objet : l’ordinateur assume une part importante du développement in vitro du cycle de l’image et il en est, à ce titre, l’opérateur, mais l’image produite au final, par l’intervention sélective et réorganisatrice de l’architecte, n’est plus l’image d’un objet préexistant ou en relation avec les bâtiments déjà existants, elle fonde une anticipation architecturale à partir de la seule simulation.

La circulation de l’image scientifique hors du champ scientifique

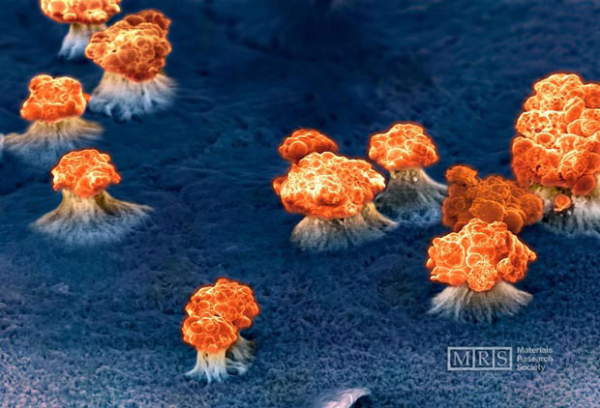

Les images produites par les scientifiques échappent à leur contrôle en sortant du champ scientifique, si bien que leur signification se transforme progressivement en s’éloignant de leur contexte de production : les revues de vulgarisation illustrent leurs articles au moyen d’images obtenues au moyen d’instruments phénoménotechniques, tels que les microscopes à sonde locale, mais en en proposant une interprétation qui occulte souvent la complexité de leur production pour les rapprocher des évidences intuitives supposées de leur lectorat. Par ailleurs, des images issues du champ des nanotechnologies sont fréquemment exhibées en tant qu’« œuvres d’art », ce qui en modifie radicalement les modalités d’interprétation. Il s’est ainsi formé une sorte de « marché parallèle » où les images scientifiques sont converties en images artistiques. Certaines images scientifiques possèdent une qualité esthétique évidente et sont spontanément identifiée comme de « belles images ». Elles peuvent être converties dans le champ artistique sans difficulté. L’étude de cette transformation du statut et des fonctions des images met en évidence la dégradation de l’information initiale au fur et à mesure qu’elle s’éloigne de son contexte de production, des normes d’évaluation du champ scientifique et échappe au contrôle des chercheurs. Au lieu d’être enrichie, comme elle l’est durant le cycle de la connaissance, l’image dégénère. Mais l’analyse doit aussi prendre en compte les nouvelles fonctions symboliques qu’assument ces images à travers leur circulation et leur impact sur le grand public.

- Note de bas de page 1 :

-

Source: Fanny Beron (Ecole Polytechnique de Montréal), Material Research Society, récompensée lors du concours « Science as Art » 2007 : http://www.nanowerk.com/news/newsid=3811.php

Fig. 2: « When nano-wires explode »1

Ainsi, l’image de la saturation électrique de cristaux semi-conducteurs sur une plaque électrique [Fig. 2], qui est une image statique obtenue par balayage, devient, une fois exhibée comme une œuvre d’art et pourvue d’un titre tel que « Quand les nano-fils explosent », une image inévitablement interprétée comme étant la représentation dynamique d’explosions thermonucléaires ! L’image scientifique réalisée par Fanny Beron, à l’aide d’un micrographe électronique de balayage, une fois convertie sur le marché du « nano-art » est censée éveiller, selon sa créatrice, la conscience du public aux conséquences imprévisibles de la recherche dans les nanotechnologies. A notre sens, elle illustre plutôt les effets parfaitement prévisibles du transfert des images hors du champ scientifique. Olivier Cibois, un infographiste de nos amis, s’est amusé à réaliser une transformation très simple de cette image en fausse couleur : il a remplacé la coloration en rouge par la couleur verte ; désormais plus de funestes champignons nucléaires mais d’inoffensifs « nano-brocolis » pour l’œil profane ! Le but d’une telle manipulation n’est pas de remplacer des associations d’images négatives par d’autres positives, mais de rendre sensible au fait même que l’image scientifique, lorsqu’elle quitte le champ scientifique, se soumet à d’autres normes d’interprétation et véhicule une charge affective qui entre en résonance avec d’autres images. La dynamique de l’image n’est plus soumise au régime diurne des concepts de la science, mais aux dynamiques nocturnes des structures de l’imaginaire [Durand 1969].

Pour comprendre ce processus, il est utile de rappeler l’analyse que Roland Barthes avait menée sur les mythes contemporains. Le point de départ en sera la transformation de l’image passant du champ scientifique, où son sens dépend essentiellement de son rapport d’anticipation, d’actualisation ou de rétention de la phénoménotechnique et des virtualités théoriques, à une circulation hors du champ scientifique, où elle devient un signe qui ne tire plus son sens de sa référence à un objet dans un horizon scientifique. D’une certaine manière, l’image bascule du régime sémiotique du signe (où le mode de référence déterminait la typologie) vers celui de la sémiologie (où le signe n’est qu’un accord entre le signifiant et le signifié). Ce n’est évidemment pas un hasard si ce sont certaines images, celles qui se rapprochent le plus de la vision de « choses » qui traversent la barrière sociale du champ : les images de l’astrophysique issues des télescopes circulent souvent hors du champ scientifique, les diagrammes presque jamais. Ce n’est pas seulement qu’ils sont moins colorés et attractifs. Ils ont aussi la propriété d’exhiber leur nature ésotérique, comme les équations, et résistent donc à l’appropriation. Barthes caractérise les mathématiques en tant que « langage indéformable, qui a pris toutes les précautions possibles contre l’interprétation : aucune signification parasite ne peut s’insinuer en lui » [Barthes 1993 : 700]. On peut retraiter l’image d’une galaxie pour l’adapter au goût supposé du public, mais pas un diagramme.

Si les diagrammes circulent difficilement hors du champ scientifique, c’est qu’ils se prêtent assez mal aux mythologies de la société et que leur interprétation demeure trop ostensiblement sous la coupe de la science. Un diagramme ne se livre jamais complètement à une interprétation superficielle, il possède une profondeur virtuelle qui fait obstacle à sa « mythification », alors que « le mythe ne cache rien » [Barthes 1993 : 692]. L’image iconique ou indicielle qui ressemble à la perception visuelle possède en revanche cette équivocité superficielle qui lui permet de circuler en société en tant que signe. Elle laisse à chacun la possibilité d’y projeter le sens qui lui convient le mieux. Roland Barthes développait d’ailleurs son analyse du signe en tant que véhicule d’un mythe contemporain sur l’exemple d’une image photographique. Il s’agit d’une couverture de l’hebdomadaire Paris-Match représentant en gros plan un jeune Sénégalais, en uniforme de l’armée française, au garde-à-vous. Cette image circule alors comme un signe et convoque immédiatement le mythe de « l’Empire colonial français », du moins pour le lecteur français des années 1950 (car de nos jours, cette référence s’est quelque peu obscurcie et ne saute plus forcément aux yeux) : on devinait inévitablement que ce jeune garçon noir regarde de manière émue le drapeau tricolore et qu’il incarne la fraternité qui transcende les différences de classe ou de race et qui fonde l’universalité de l’Empire.

La réception de ce mythe, véhiculé par le signe, s’opère à travers le rapport du signifiant au signifié, selon la manière d’accommoder : « Selon que j’accommoderai sur l’un ou l’autre, ou sur les deux à la fois, je produirai trois types différents de lecture » [Barthes 1993 : 697]. Barthes observe en effet que le lecteur de Paris-Match est susceptible d’interpréter cette image de plusieurs manières différentes en fonction non seulement de ses opinions politiques (c’est-à-dire de la polarisation affective que provoque cette image en lui), mais aussi et surtout selon la manière dont il accommode sur le signifiant ou/et le signifié. Barthes introduit, ainsi, une analogie entre la réception du sens (le rapport du signifiant au signifié) et la manière dont le regard peut percevoir un objet à travers une vitre : je peux voir l’arbre en oubliant la vitre, je peux aussi voir la vitre en perdant de vue l’arbre, mais je peux aussi regarder l’arbre en ayant conscience de le voir à travers une vitre. Il propose, pour finir, une stratégie d’accommodation des mythes qui nous semble pertinente en ce qui regarde les images scientifiques lorsqu’elles circulent dans la société.

Tout comme cette couverture « mythique », les images scientifiques peuvent elles aussi, quand elles circulent hors du champ scientifique, être considérées de multiples façons. Soit qu’on les voit comme un signifiant vide, une illustration. Cette manière d’accommoder est celle, par exemple, des spectateurs naïfs qui confondent les images des sciences avec la vision de choses à notre échelle. Mais elle correspond aussi à l’usage cynique que font de ces images la plupart des « vulgarisateurs » qui popularisent la science : ils illustrent une idée ou un fait scientifique par une image racoleuse, sans trop se préoccuper de l’adéquation de cette image avec l’idée, et en déformant toujours cette image selon l’esthétique qu’ils prêtent au public et sans égard pour le contenu informatif de l’image. – Les images scientifiques peuvent aussi être accommodées comme des signifiants pleins, des représentations sensibles qui dissimulent l’objet intelligible. Elles sont alors tenues pour illusoires, ou tout au moins fallacieuses. Cette accommodation est celle de beaucoup de scientifiques, qui dénoncent des impostures, ou de certains critiques, qui entendent démystifier la communication scientifique (qui s’insurge contre la « propagande » des nano, par exemple). La mise en image se trouve alors dans son principe même mise en accusation. Le dénonciateur rappellera alors que « voir des atomes » est une vue de l’esprit, puisque les objets nanométriques sont invisibles, puisqu’ils sont d’une taille inférieure à la longueur d’onde de la lumière. Les qualités esthétiques des images (les fausses couleurs, les ombres, etc.) sont dénoncées comme étant des illusions. La mobilisation affective est refusée au nom de la rigueur scientifique ou de l’intégrité politique. – Enfin, si l’on accommode sur le signifiant de l’image scientifique comme étant à la fois une image issue de la science et une image de la scientificité (une image de la science en l’absence de la science), elle acquière une signification ambiguë plus riche. Elle devient à la fois signe de son référent mystérieux et signe des normes qui pourraient en dissiper le mystère. Elle fait signe dans le même temps vers une possible dynamique d’explicitation scientifique et vers une amplification imaginaire possible. Cette double accommodation permet alors une certaine participation à son spectateur en même temps qu’une distanciation par la conscience même de la mise en image. Elle donne toute sa présence au mythe en tant qu’il est susceptible de plusieurs interprétations. Elle problématise la fidélité d’une image au sens des opérations techniques et scientifiques qui lui ont donné naissance tout en laissant libre cours à son appropriation imaginaire.

Conclusion

Pour définir l’image scientifique, il faut se déprendre du paradigme issu de la perception des choses ordinaires situées à notre échelle et dégager la spécificité des images scientifiques qui réside dans le type d’intelligibilité qu’elles offrent à un regard averti. L’image scientifique constitue un support de l’intuition scientifique justement parce qu’elle s’élabore en rupture avec les évidences de la perception. La compréhension des images scientifiques, qu’elles soient iconiques, indicielles ou symboliques, suppose la restitution de leur condition phénoménotechnique de production et de leur horizon d’interprétation théorique associé. La plupart des études traduisent cette exigence en un principe de méthode qui consiste à ne pas séparer l’image scientifique de son contexte, c’est-à-dire des relations qu’elle entretient avec le texte qui l’accompagne dans un article.

Toutefois, la compréhension de l’intelligibilité des images en science ne peut se limiter à la restitution d’une signification statique, car l’image est engagée dans un processus de transformation de son sens au cours de la recherche. Elle participe au cycle de la connaissance en se tra(ns)duisant d’une phase à une autre, et sa circulation au sein du champ scientifique correspond aussi à un cycle de maturation cognitive. Le sens de l’image réside dans la valeur opératoire qui résiste à ces transferts analogiques. Il faut donc prendre en compte le développement in vivo et in vitro de l’image dans la connaissance et en dégager la valeur opératoire. Cette structure analogique de l’image scientifique ne résiste cependant pas au transfert de l’image hors du champ scientifique : l’image passe du statut de référence à un objet selon des normes précises à celui de signe flottant où chacun projette le sens qu’il croit y déceler. La projection est souvent motivée par des « mythologies » sous-jacentes au sens de Barthes. Ce contraste entre le sens de l’image à l’intérieur et hors du champ scientifique impose l’approche transdisciplinaire pour suivre l’image en son devenir.

Il ne suffit pas cependant d’instaurer une démarcation entre les images scientifiques et les images non-scientifiques pour résoudre le problème de sa définition : c’est parfois la « même » image qui est soumise à deux régimes de signification différents. Davantage, le désir d’assurer la pureté de l’image en la démystifiant serait un appauvrissement de sa réalité potentielle. Il faut admettre la nature clivée de l’image et, lorsqu’elle échappe aux normes de l’interprétation scientifique, il est préférable de la comprendre selon toutes les dimensions du mythe qu’elle représente. C’est pourquoi, nous proposons de reprendre la stratégie d’accommodation de Barthes dans la communication scientifique. L’accommodation, qui repose sur la comparaison des diverses mises en images des sciences, paraît d’autant plus indiquée en ce qui regarde les images scientifiques qu’elle résonne avec le travail épistémologique auquel se livrent les chercheurs eux-mêmes quand ils tâchent de comprendre un phénomène à travers son observation multi-scalaire ou la comparaison de plusieurs canaux phénoménotechniques.

![Fig. 1 : « Domaines de stabilité des différents états » [Simondon 2005 : 74]](docannexe/image/422/img-1-small600.png)