Le niveau sémiologique des images dans l’enquête scientifique

1. Image et usage

Existe-t-il des images scientifiques qui, sur quelques points essentiels, pourraient être différenciées d’autres régimes d’image ou peut-on simplement dire qu’il existe des usages scientifiques des images, l’usage seul servant ici de critère de différenciation ? Il n’existe sans doute pas de réponse catégorique à cette question parce que les termes mêmes qui servent à la formuler (usage, image, scientifique) recouvrent moins des domaines bien définis que des multiplicités qui peuvent être extrêmement variables aussi bien en extension qu’en compréhension. Dans un tel contexte, il nous semble que le seul chemin réellement praticable consiste à définir un trait particulier des images, trait qui n’est pas nécessairement le propre de tel ou tel genre d’image, et de rechercher l’usage qui peut en être fait dans telle ou telle pratique. Ainsi essaierons-nous de montrer :

-

qu’il existe un niveau sémiologique de l’image, distinct de sa structure iconique.

-

que certains usages de l’image, particulièrement dans les pratiques scientifiques, privilégient ce niveau.

Nous nous appuierons sur deux exemples : les images utilisées dans certains livres de mycologie et les électrocardiogrammes en médecine.

Mais avant de décrire ces images, nous devons situer le problème posé dans un ensemble plus vaste qui seul peut lui donner son sens. Il nous faut d’abord envisager le rapport entre organisation immanente et usage, puis définir la dialectique inhérente à toute manifestation sémiotique, dialectique sans laquelle le sens complexe de certaines images ne peut être compris.

2. Action et structure

Nous venons de distinguer l’image, ses usages et les pratiques dans lesquelles s’insèrent les usages. Dans le contexte qui nous intéresse, la pratique est fixée (pratique de recherche d’une espèce de champignon, pratique de diagnostic d’une éventuelle pathologie cardiaque). Il s’agit donc de deux pratiques essentiellement analytiques à visée différenciatrice. L’usage se distingue de la pratique en cela que le sujet d’action qui s’y trouve impliqué est d’abord un simple destinataire, un usager. Je peux dire que je pratique le tir à l’arc mais pas que je pratique le train. J’en suis par contre un usager. Cette distinction nous est utile parce que nous voulons montrer qu’une pratique étant donnée, certains usages de l’image peuvent y être prévalents. Nous cherchons donc à comprendre spécifiquement la dialectique usage / image, le contexte de la pratique restant présupposé.

- Note de bas de page 1 :

-

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1971.

Qu’une image soit objet de plusieurs usages suppose que l’on puisse y distinguer divers niveaux de lecture qui rendent ces usages possibles. Nous avons alors affaire à un problème de structuration. Mais l’on pourrait penser également, dans une optique pragmatiste, que ce sont les usages qui font apparaître les niveaux, ceux-ci ne leur préexistant pas. A la logique de la structure s’oppose celle de l’émergence. Ces deux logiques paraissent être contraires, au moins au niveau de leurs présupposés, l’une tendant vers une certaine idéalisation des faits d’organisation, l’autre mettant l’accent sur l’action. Il nous semble que l’on pourrait rapprocher cette opposition de celle constatée par Saussure entre les faits relevant de la synchronie et ceux prenant leur sens en diachronie1. Il est manifeste en effet que les faits de structure se prêtent bien aux explications en synchronie, l’action pour sa part rendant mieux compte des évolutions diachroniques. Y a-t-il pour autant une incompatibilité entre ces deux types d’explication, comme le pensait Saussure ? Il nous semble qu’une dialectique est possible entre ces deux positions épistémologiques dans la mesure où l’action se conçoit difficilement sans que des conditions de structures soient requises, pas plus que les structures ne peuvent prendre sens si aucune action, c’est-à-dire aucune énonciation, n’en est déductible. Dans le cas des organisations sémiotiques, l’énonciation peut être comprise comme dépendant sémantiquement de la structure, de telle sorte que l’action soit finalement un fait structural. Dans le cas précis qui nous intéresse, nous prendrons le parti de réfléchir en premier lieu sur la structure d’ensemble de l’image avant de rechercher les formes particulières que certains usages finissent par mettre au premier plan par une double stratégie de sélection de certaines données et de filtrage d’autres.

3. Deux types d’enquêtes

Les deux cas qui nous intéressent relèvent de l’enquête et peuvent être dits scientifiques en ce sens. Pourtant toute enquête ne relève pas d’une science. Il semble que l’on puisse utilement distinguer les enquêtes qui visent à établir un fait particulier, comme l’enquête policière, de celles qui cherchent au contraire à rapporter un cas particulier manifeste à une règle générale. L’enquête scientifique se caractérise classiquement par cette seconde approche même si elle est loin de définir à elle seule l’ensemble de la démarche scientifique. Peut-on dire que l’image joue le même rôle dans ces deux cas ? Ce point est important car il demande d’emblée que l’on éclaircisse les différentes lectures possibles d’une image et finalement les usages qui en dépendent.

Imaginons une caméra de surveillance montrant un voleur vu de dos. L’image sera utilisée comme une source d’indices, c’est-à-dire de cas particuliers renvoyant à d’autres cas particuliers (taille, habillement, posture, etc.).

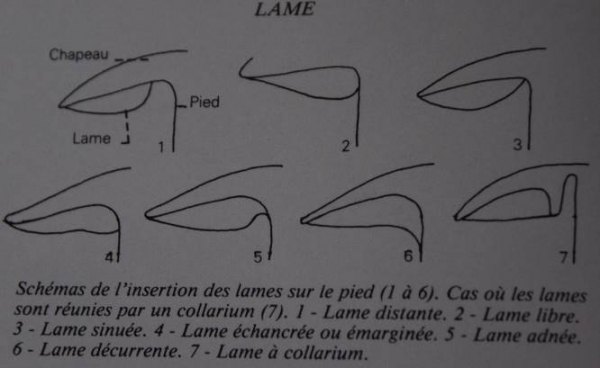

Regardons maintenant une planche indiquant les différentes façons dont les lamelles d’un champignon peuvent s’insérer sur le pied (Ic). Si nous possédons un champignon à lamelles que nous cherchons à identifier, cette planche nous offre un ensemble de traits distinctifs parmi lesquels nous devons en principe reconnaître la place que doit occuper notre exemplaire. Dans le cas de l’enquête policière, l’image exprime un cas singulier ; dans la détermination des champignons, elle offre un paradigme ayant une valeur générale.

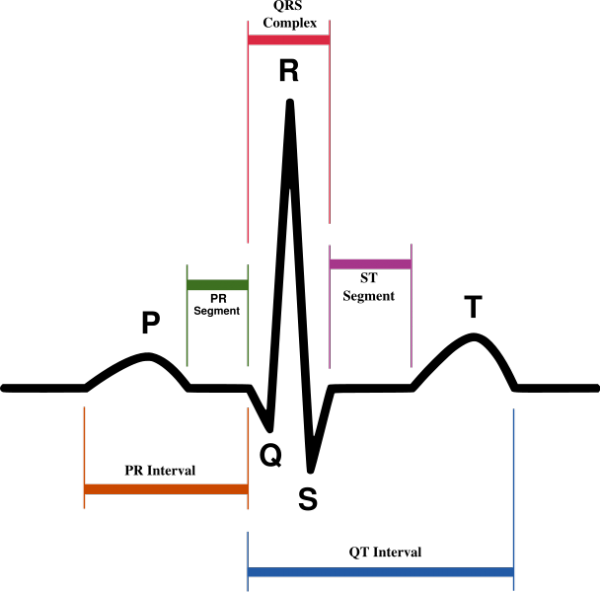

L’image d’un électrocardiogramme (IIa) nous propose un troisième type de lecture. Il s’agit d’un cas particulier, comme dans l’enquête policière, mais ce cas doit être rapporté à l’ensemble beaucoup plus général des pathologies possibles dans lequel il doit être situé. Pour ce faire, il faut d’abord pouvoir lire l’image et cela n’est possible que sous la condition d’une structuration générale que l’on peut représenter par une autre image offrant un schéma d’organisation ayant la forme d’une syntagmation (IIb).

Peut-on dire que ces différences tiennent aux images elles-mêmes ou à l’usage qui en est fait ? Il semble que toute image puisse avoir tour à tour une valeur d’indice, de paradigme ou de schéma syntagmatique. L’usage serait alors déterminant. Mais, inversement, on peut remarquer que l’usage tend à déterminer le choix de certaines images plutôt que d’autres, si bien qu’il ne serait pas faux de dire qu’en un autre sens, l’image détermine l’usage. Nous devons donc rechercher ce qui dans l’image est donné à voir selon l’usage. Nous essayons par-là d’approfondir la dialectique image / usage.

4. Trois types idéaux

- Note de bas de page 2 :

-

J.F Bordron, « Expérience d’objet, expérience d’image », Visible n° 5 - Images et dispositifs de visualisation scientifiques, Dondero & Miraglia (dirs), 2009.

Dans un travail antérieur concernant l’image scientifique2, nous avons été conduit à distinguer trois types d’images selon la prévalence que l’on pouvait accorder à telle ou telle variable de la fonction sémiotique. Rappelons brièvement les traits qui les différencient en soulignant qu’il s’agit de types idéaux, au sens de Max Weber, ce qui laisse entendre que toutes les configurations intermédiaires sont possibles ou encore que toute image participe plus ou moins des trois types.

Le premier type, l’image horizon, se caractérise par l’importance accordée à ce dont il y a image, à ce qui est visé par elle. C’est le cas de l’image policière dont nous venons de parler. On recherche un accord ou un désaccord entre l’image et ce qu’elle présente au regard. L’image constitue un référentiel pour son objet.

Le second type, l’image écriture, met l’accent sur le plan d’expression. Il s’agit moins d’une visée que d’une organisation des signifiants pour autant qu’elle offre une certaine cohérence. Le problème est alors de comprendre la genèse du plan d’expression. Les deux genres d’images que nous allons étudier, celles concernant les champignons et celles présentant des tracés d’électrocardiogrammes appartiennent essentiellement à ce type.

Enfin l’image événement prend valeur du seul fait d’avoir eu lieu. L’accent est donc mis sur son énonciation, ce qui pose nécessairement la question de sa légitimité comme acte. Dans le cas de l’image scientifique peut se poser la question : avons-nous une vraie image ou un artefact ?

Le tableau suivant expose cette trichotomie :

|

Types Idéaux |

Image horizon |

Image écriture |

Image événement |

|

Problématiques |

Constitution d’un référentiel |

Parcours génératif de l’expression |

Juridique |

|

Véridictions |

Accord, désaccord |

Cohérence |

Image légitime vs artefact |

L’importance de cette division réside moins dans la classification qu’elle propose (les tableaux sont toujours faux par quelque aspect) que dans l’incertitude qu’elle met en scène. Le propre d’un système sémiotique, et particulièrement des images, est précisément que nous ne savons jamais sans une certaine ambiguïté, ce qu’il faut voir ou entendre (l’horizon, l’écriture, l’événement). C’est là le fondement même de la rhétorique qui autorise les glissements de signifiants, les distances diverses prises par rapport au contenu. Mais le point qui intéresse directement notre sujet est que la même image puisse osciller entre ces trois types, de telle sorte finalement que ce qui, sous un certain aspect, est une incertitude de la lecture, se révèle, sous un autre, un jeu dialectique subtil.

Donnons seulement deux exemples pour illustrer le problème.

5. « Montrer que l’on montre » et « Montrer comment l’on montre » : deux exemples dialectiques

On connaît l’aphorisme de J.L Godard : « un travelling est une affaire de morale ». Ce qui se trouve souligné par-là est précisément le jeu possible entre l’image comme écriture et l’image comme horizon. L’une et l’autre peuvent se désaccorder, se contredire, se rendre mutuellement suspects, ou au contraire trouver leur vérité dans le jeu de leur énonciation. Le problème ici est moins celui de la vérité des images que de leur rectitude, c’est-à-dire de l’accord, d’ordre moral le plus souvent en effet, entre ce qu’elles montrent et leur structure expressive.

- Note de bas de page 3 :

-

George Didi-Huberman Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1 Paris, Editions de Minuit, 2009, p. 67.

Un second exemple nous est fourni par la distanciation dont Brecht a fait le trait essentiel de son théâtre. Nous empruntons à Didi-Huberman3 la citation suivante de Brecht :

- Note de bas de page 4 :

-

B. Brecht « De l’imitation » et « Montrez que vous montrez », trad. J. Tailleur, Ecrits sur le théâtre, Paris, Gallimard, 2000, p. 187 et p. 197.

Montrez que vous montrez ! Que les multiples attitudes que vous montrez en montrant comment les hommes se comportent ne vous fassent pas oublier l’attitude du démonstrateur. (…) C’est que jamais l’imitation irréfléchie ne sera une imitation véritable »4.

- Note de bas de page 5 :

-

Opus cité, p. 67 (les italiques sont de l’auteur).

Didi-Huberman commente ainsi ce passage : « Montrer que l’on montre, c’est ne pas mentir sur le statut épistémique de la représentation : c’est faire de l’image une question de connaissance et non d’illusion »5.

On pourrait dire, dans notre langage, que l’image horizon ne doit pas faire disparaître l’image événement, c’est-à-dire les conditions de son énonciation.

On voit, dans ces deux exemples, que la dialectique entre les trois accentuations possibles de l’image porte en elle une part considérable du sens que l’on peut leur attribuer. Mais, pour nous en tenir aux images scientifiques, qui sont elles aussi des questions de connaissance, peut-on dire qu’elles offrent l’équivalent d’une distanciation brechtienne ? Peut-on dire qu’elles se distinguent précisément en montrant qu’elles montrent ?

On reconnaîtra aisément que les images destinées à illustrer des textes de vulgarisation scientifique ont tendance à effacer la technologie qui les a produites pour donner l’illusion d’un rapport immédiat avec l’objet. Les images d’astronomie suivent souvent cette stratégie. Les images de laboratoire ou les images médicales n’effacent pas, ou moins, leur technologie sans que pour autant l’on puisse dire « qu’elles montrent qu’elles montrent ». Tout au plus peut-on affirmer que, n’effaçant pas leurs aspects techniques, elles montrent comment elles montrent, ce qui est bien différent. Ce point nous importe car il engage la signification de ce que l’on peut appeler connaissance dans l’ordre des pratiques scientifiques. Didi-Huberman parle à bon droit de question de connaissance dans la distanciation brechtienne. Mais il pense d’abord à des images porteuses de témoignages historiques. La connaissance qu’il s’agit de faire apparaître selon le « montrer que l’on montre » est essentiellement d’ordre éthique. Dans une pratique scientifique, la connaissance relève plus immédiatement d’une pratique d’objectivation dans laquelle le rapport essentiel se situe entre l’horizon de ce que l’on cherche et la construction technique d’un plan d’expression. S’il y a une distance à maintenir visible, elle se situe entre l’objet étudié et le signifiant qui l’exprime. Nous sommes, dans la connaissance scientifique, plus proche de la morale du travelling vue par Godard que de la distanciation au sens de Brecht. Pour cette raison, il nous semble possible de dire qu’un trait fondamental de l’image scientifique n’est pas tant d’être objectivante, ce qui peut se rencontrer dans bien d’autres pratiques liées à l’image, que de ne pouvoir, sans déroger à son caractère scientifique, masquer la technique qui a permis de construire son plan d’expression. Il s’agit donc de montrer « comment l’on montre ». Nous reviendrons sur ce point qui engage à la fois la composition interne des images et les techniques de montage.

6. Dire ce que l’on montre

La dialectique que nous avons étudiée jusqu’ici est distanciatrice en cela qu’elle demande que rien ne soit effacé de l’acte de montrer et du comment de cette monstration. Il ne s’agit pas d’une dialectique de la synthèse mais plutôt d’une dialectique de l’analyse. Elle combat par-là l’illusionnisme de la monstration pure. Mais le troisième terme, ce qui est montré, le « quoi », n’en est pas pour autant clairement défini. Que montrent les images ?

La réponse à cette question dépend en partie de l’extension que l’on donne au terme d’« image ». Mais elle dépend surtout, et sans doute essentiellement, de la façon dont on considère le rapport entre le plan d’expression et ce qui est visé. Ce rapport est à la fois un choix, au sens où il faut déterminer ce que l’on cherche à montrer, et une sélection, une suppression, puisque tout choix suppose que quelque chose ne soit pas montré. L’image comme la perception procède par esquisses, mais aussi par effacement. Le rapport esquisse / effacement est le nouveau lieu dialectique qui va nous intéresser.

On peut, au moins provisoirement, diviser les images en plusieurs grands genres que le tableau suivant expose. Il ne s’agit bien sûr que d’une simplification d’une réalité nécessairement plus complexe.

Les équations physiques sont des images de relations (et non d’objets).

Les schèmes et diagrammes qui sont des images de concepts (par exemple un diagramme de force représente des flèches valant pour la notion de quantité et de force).

Les schémas sont plutôt des images d’action (par exemple un schéma de montage électrique, une carte routière, un plan de métro). Les schémas ne respectent pas nécessairement les proportions de ce qu’ils dessinent.

Les images figuratives qui sont des images d’objets. Elles peuvent être des empreintes de l’objet (photogrammes) ou du sujet (peinture).

Les images abstraites qui sont des images de complexes de catégories (couleur, forme, matière, propriété).

Nous incluons les équations dans le domaine des images pour deux raisons essentielles.

La première tient à la nature même de l’iconicité telle qu’elle est définissable à partir de réflexions de Peirce. Celui-ci associe explicitement les équations mathématiques à l’image :

- Note de bas de page 6 :

-

Cité in Christiane Chauviré, L’œil mathématique, essai sur la philosophie mathématique de Peirce, Paris, Editions Kimé, 2008, p. 183.

Quelle est la source de la vérité mathématique ? (…) Mes conclusions s’accordent en substance avec celle de Lange, à savoir que la vérité mathématique est dérivée de l’observation des créations de notre propre imagination visuelle, que nous pouvons coucher sur le papier sous forme de diagrammes (2.77 1902)6.

De plus la vérité mathématique est iconique au même sens que le sont les données de notre perception :

- Note de bas de page 7 :

-

Id, p. 184.

- Note de bas de page 8 :

-

Id, p. 186.

Cette contrainte irrésistible du jugement de perception est précisément ce qui constitue la force contraignante de la démonstration mathématique. On peut s’étonner que je range la démonstration mathématique parmi les choses qui relèvent d’une contrainte non rationnelle. Mais la vérité est que le nœud de toute preuve mathématique consiste précisément dans un jugement à tout égard semblable au jugement de perception, à ceci près qu’au lieu de se référer au percept que nous impose la perception, il se réfère à une création de notre imagination (7.659)7. Mais il y a une assurance que l’icône fournit au plus haut degré. A savoir que ce qui est déployé sous l’œil de l’esprit - la forme de l’icône, qui est aussi son objet – doit être logiquement possible » (4.532)8.

Ces quelques citations suffisent à suggérer que le lien entre l’iconicité et la scientificité n’est pas seulement, pour Peirce, une question d’usage mais aussi une question de nature. Par-là d’ailleurs il rejoint la doctrine du schématisme kantien, ce que démontre Ch. Chauviré dans l’ouvrage cité ci-dessus.

Mais le point qui nous intéresse le plus ici est que les équations montrent non pas des objets mais des relations. Or, comme l’usage le plus courant du terme « image » concerne des images d’objets, il importe de montrer que toutes les images n’ont pas la même ontologie. C’est la base de la classification que nous proposons : il existe des images de relation, de concept, d’action, d’objet, de catégories et cela selon des structures d’expression différentes. De même que nous avons vu plus haut qu’il existe une dialectique entre l’image comprise comme événement et la construction de son plan d’expression, de même ce dernier entre en rapport dialectique avec les hypothèses que l’on peut faire sur ce qui est montré. Nous n’avons jamais une simple monstration qui nous dirait qu’il faut voir ceci ou cela. L’accès à ce qui est montré est le résultat d’un choix quant à l’ontologie supposée de l’image. Dans un contexte de recherche scientifique, la réflexion sur ce qu’il y a à voir passe nécessairement par l’analyse de la technique produisant le plan d’expression de l’image. Un électrocardiogramme est un schéma en ce sens qu’il est une image d’action, celle du cœur. Mais l’analyse de son tracé peut indiquer simplement la marque d’une modification musculaire, la trace d’un infarctus par exemple. Nous avons alors comme une image d’objet, image qui pour autant n’est pas figurative. Le passage du tracé d’une action à l’hypothèse d’un accident antérieur ayant laissé une marque n’est pas direct, il ne se fait pas par simple vue, il requiert un jeu d’hypothèses et de connaissances préalables. On peut dire en ce sens que l’image est vue à travers une théorie, celle-ci définissant à la fois la nature du plan d’expression et l’ontologie possible.

Le tableau qui précède est construit, comme le précédent, selon la méthode wébérienne conduisant à isoler des types idéaux. Il est clair que, selon les occurrences, ces types peuvent se trouver réalisés sur la même image. C’est en fait un élément mixte que nous venons de rencontrer dans notre exemple.

7. Le niveau sémiologique

Dans les réflexions qui précèdent, nous nous sommes appuyé sur l’idée qu’il existe une dialectique entre des niveaux d’organisation de l’image. Nous avons fait un inventaire rapide de ces niveaux et de la façon dont ils peuvent interagir entre eux dans le contexte de l’image scientifique. Nous allons maintenant fixer notre attention sur un niveau particulier du plan d’expression, que nous nommons le niveau sémiologique.

- Note de bas de page 9 :

-

Pour un développement de cette conception du plan d’expression nous renvoyons à J.F Bordron « Transversalité du sens et sémiose discursive », Transversalité du sens Presses Universitaires de Vincennes, 2006 - Sous la direction de Juan Alonso, Denis Bertrand, Michel Costantini, Sylvain Dambrine.

Le plan d’expression d’une image comporte trois principes de structuration qu’il est commode de dénommer selon la première trichotomie des signes théorisée par Peirce. Nous distinguons ainsi les niveaux indiciels, iconique et symbolique. Le propre du niveau indiciel est de manifester un élément d’existence qui fait question. Il s’agit donc dans l’image, et plus généralement dans la perception, de ce qui attire l’attention, de ce qui se manifeste. De l’indice dépend ce que l’on peut appeler la structure de l’appréhension. Le niveau iconique pour sa part concerne la constitution de formes sans que cela implique nécessairement une intention mimétique. L’iconicité est essentiellement affaire de stabilisation du champ perceptif. Le symbolique pour sa part concerne l’identification et donc l’identité. Il s’agit de reconnaître un élément de l’image, que celui-ci soit iconique ou non. Ces trois niveaux sont, comme toujours, entrelacés mais forment cependant des paliers phénoménologiquement bien distincts9. Ce bref rappel n’est là que pour nous permettre de situer ce que nous appellerons le niveau sémiologique. Celui-ci se caractérise par le fait d’être déjà un peu plus nettement marqué que le celui des indices, sans posséder pour autant une stabilisation de forme bien nette. Un exemple montre aisément la nécessité de définir ce niveau. Nous disons par exemple que quelque chose est « fermé ». Une courbe peut être fermée, mais aussi un esprit, une porte, un vin etc. Ce terme n’indique pas nettement une forme même s’il peut s’y appliquer. Ce n’est pas non plus un simple indice fonctionnant comme une présence. On ne peut pas non plus considérer qu’il s’agit d’une catégorie sémantique abstraite car son sens comprend un élément figuratif toujours présent. Il s’agit donc de l’expression d’un élément relativement saillant qui peut fonctionner comme trait distinctif, par exemple dans son opposition avec « ouvert ». La difficulté, pour définir ce niveau, réside dans le fait qu’il apparaît comme intermédiaire entre l’indiciel et l’iconique et comme participant un peu des deux. Prenons un autre exemple pour essayer de trouver au moins une propriété qui lui soit spécifique.

- Note de bas de page 10 :

-

Pierre Boulez, Le pays fertile, Paris, Gallimard, 1989.

Dans son ouvrage, Le pays fertile10, Pierre Boulez se demande quel rapport il peut y avoir entre un dessin et un air de musique. Il emprunte à Paul Klee l’exemple suivant. Supposons un homme qui marche avec son chien. Le parcours de l’homme peut être représenté par un trait relativement droit. Celui du chien au contraire est fait d’une suite de mouvements spiralés accompagnant le chemin de l’homme. Dans le domaine musical, ce dessin peut évoquer une ligne mélodique principale accompagnée de variations diverses. D’un certain point de vue, il y a entre la marche d’une part, et le dessin et la musique d’autre part, une certaine forme commune. Cette forme est par nature iconique. Mais, et Boulez insiste sur ce point, malgré une certaine iconicité commune, il n’y a rien qui soit comparable, du point de vue des qualités émotives, entre le dessin et la musique. Ce trait, bien sûr essentiel du point de vue esthétique, ne l’est pas nécessairement du point de l’image scientifique. On peut admettre qu’il y ait, entre des modalités sensorielles distinctes, des analogies de forme qui transmettent des valeurs cognitives sans pour autant conserver les valeurs esthétiques. On peut reconnaître également que si une certaine forme est commune, elle le doit d’abord à des traits distinctifs comme l’arrondi et le droit, le continu et le discontinu, etc. Or ce sont là non pas des formes mais des saillances qui permettent de qualifier des formes, voire de les suggérer comme l’ont montré les théories gestaltistes. L’univers sémiologique est fait de ces saillances.

- Note de bas de page 11 :

-

Bach y Rita, P. Brain mechanisms in sensory substitution, New York, Academic Press, 1972 et Bach y Rita, P. « Substitution sensorielle et qualia », J. Proust (dirs), Perception et intermodalité. Approches actuelles de la question de Molyneux Paris, PUF, 1997, pp. 81-100.

Dans l’expérience célèbre de Bach-y-Ryta11, un aveugle peut percevoir les objets dans l’espace à l’aide d’impulsions électriques transmises sur une partie de sa peau à l’aide d’une caméra. Ces impulsions, en quelque façon, dessinent la forme des objets dans une autre modalité que la modalité visuelle. Il semble par contre que l’émotion propre à l’expérience visuelle ne soit pas intégralement transmise par la modalité tactile, ce qui correspond assez bien à ce qu’affirme Boulez.

Une remarque supplémentaire doit être faite à propos de cette expérience. La reconnaissance des objets, c’est-à-dire pour l’essentiel le repérage de leurs contours, n’est possible que si la caméra, au lieu de rester fixe, est manipulée, actionnée par le sujet percevant. On constate donc le fait bien connu, qu’aucune perception n’est possible sans mouvement. Ces mouvements, tels que nous les comprenons, sont des tentatives de repérage des saillances perceptives qu’offrent les discontinuités, les angles, les contrastes, etc. On pourrait dire, dans le vocabulaire de R. Thom, que le mouvement est une prégnance qui cherche à s’accrocher à des saillances, un peu comme la lumière se fixe sur les discontinuités du monde. On voit par-là que le niveau sémiologique est d’une certaine manière présupposé par le niveau iconique et comme lui largement transmodal. Peut-on dire pour autant que, pris en lui-même, le niveau sémiologique ne transmet pas les qualités émotives d’une modalité à l’autre ?

Reprenons l’exemple de Boulez. Nous avons reconnu qu’au niveau iconique, un dessin ne procure pas la même émotion qu’un air de musique, même s’ils correspondent à un schéma commun. Supposons maintenant que ce dessin comporte un élément de rupture nette, dans le parcours d’une ligne par exemple. On peut bien imaginer de la même façon une rupture mélodique. N’y a-t-il pas dans le trait « rupture » quelque chose qui se transmet de l’une à l’autre modalité et qui pour cette raison même n’est ni rupture de ligne, ni rupture de son mais simplement l’idée d’une discontinuité introduite avec une certaine violence ? Si tel est le cas, on peut dire que le niveau sémiologique est, comme le niveau iconique, transmodal, mais qu’en outre, contrairement au second, il conserve dans cette migration une certaine teneur de sens et peut-être d’émotion. Il est d’autant plus difficile de donner une preuve formelle de la validité de cette hypothèse que les exemples possibles sont très nombreux et sans doute variables quant au résultat que nous supposons. Gardons cependant à cette hypothèse sa valeur intuitive que seule des analyses particulières pourraient valider.

Nous pouvons maintenant donner une définition du niveau sémiologique : ensemble de traits comportant une certaine saillance perceptive et, le plus souvent, d’usage multimodal. On peut ajouter que, contrairement au niveau iconique, le niveau sémiologique semble conserver, d’une modalité à l’autre, non seulement une valeur cognitive mais aussi une valeur émotive.

8. Le sémiologique et l’image scientifique

- Note de bas de page 12 :

-

Nous extrayons ces planches de André Maublanc, Les champignons comestibles et vénéneux, Paris, Editions Lechevalier, 1976.

Regardons maintenant notre corpus d’images en commençant par les planches exposant les traits distinctifs nécessaires à la reconnaissance des champignons12.

Nous avons vu que ces planches exposent des paradigmatiques de traits, et ne sont donc pas des images d’objets comme on aurait pu s’y attendre dans ce contexte. Si l’on reconnaît cependant des formes très schématiques de champignons, celles-ci servent simplement de support pour l’information essentielle exprimée par les traits. On peut finalement demander pourquoi, et cela pour chaque image, le nombre de traits est ce qu’il est et pourquoi il est nécessaire de les utiliser.

Le choix de ce niveau sémiologique est manifestement lié au fait que les images proposées relèvent de la phénoménologie du monde sensible, ce qui exclut par exemple l’usage de critères chimiques ou microscopiques.

Sur cette base, le raisonnement que l’on peut juger nécessaire à l’établissement de ces planches nous semble être le suivant :

-

Nous avons un domaine d’objets (les champignons) pour lequel nous devons postuler une certaine organisation interne pour l’établissement des genres et des espèces. Cette assertion revient finalement à postuler la rationalité du réel et supposer qu’il n’y a pas simplement des individus singuliers mais un ordre au moins local.

-

La recherche de cet ordre ne peut que procéder par division et partition puisque nous partons de l’idée d’une totalité.

-

La division suppose des éléments dont les saillances sont différentes. Elle procède donc par des traits dont nous ferons plus loin l’inventaire.

-

Il se peut que ces traits servent ensuite à constituer des classes (par exemple les champignons à lamelles décurrentes). Il s’agit là de l’émergence d’un concept. Notons un point essentiel : dans l’ordre de la réflexion, la reconnaissance de traits sémiologiques précède l’établissement de concepts.

-

Si l’ordre établi (ici un paradigme de traits) montre une certaine efficacité pratique (par exemple permettre un diagnostic quant à la dangerosité d’un champignon), nous concluons que notre hypothèse initiale (il y a un ordre) est validée au moins empiriquement.

-

De cette reconnaissance finale naît un certain plaisir, que l’on peut dire cognitif, mais aussi esthétique.

- Note de bas de page 13 :

-

E. Kant Critique de la faculté de juger, Trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1974.

On aura reconnu que l’ordre de la réflexion, tel que nous venons de l’exposer, correspond à ce que Kant appelait un jugement réfléchissant13. La caractéristique de celui-ci est de procéder par construction de concepts et non par concepts comme le font les jugements déterminants. Il convient donc aux situations pour lesquelles nous n’avons pas de concepts déjà constitués, comme cela est le cas à l’origine d’une enquête prise au sens radical de ce terme. On notera que cette forme de jugement est essentiellement différente de l’abduction peircienne en cela qu’elle ne suppose aucun concept connu.

Les images que nous étudions peuvent être considérées comme le résultat d’un jugement réfléchissant au stade où se mettent en place les éléments sémiologiques différenciateurs (stade pré-conceptuel). On remarquera que le nombre des éléments constituant les paradigmes pourrait aisément être augmenté pour peu que l’on décrive des situations intermédiaires, par exemple entre les lames adnées et les lames décurrentes en Ic. Les paradigmes reposent essentiellement sur des évidences perceptives et trouvent là leur légitimité pratique.

Notons que les éléments sémiologiques sont bien indépendants des formes iconiques propres à chaque genre de champignon, conformément à notre demande initiale. On peut également noter que le plaisir que peut procurer l’ordonnancement paradigmatique d’un univers, même restreint, peut sans difficulté être attribué à l’effet esthétique généré par les traits sémiologiques. Cela nous semble un argument allant dans le même sens que notre hypothèse selon laquelle le sémiologique conserve, à travers les modalités sensorielles, une part des aspects émotifs liés à la perception.

Faisons un bref inventaire des traits sémiologique de notre corpus mycologique.

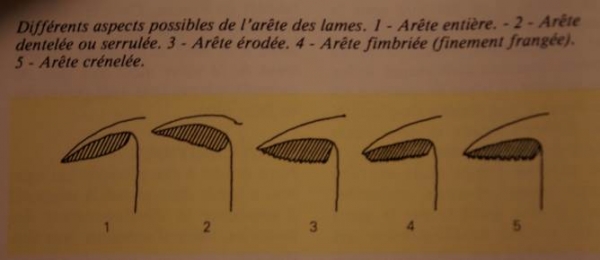

Les arêtes tout d’abord (Ia) offrent les traits suivants :

dentelée, érodée, frangée, crénelée

Ces termes expriment des degrés d’irrégularité par opposition à des lames dites entières. L’opposition de base est donc :

Entière / non entière

On pourrait, par une analyse sémantique, préciser les écarts entre par exemple frangée et crénelée. Mais ce qui nous intéresse ici est de souligner la nécessité d’un édifice paradigmatique à l’intérieur d’un procès de connaissance dont l’image met en scène un moment précis. Elle offre en quelque sorte une étape logique de la réflexion entièrement fondée sur les critères relevant de la perception. On a bien ici un « jugement de perception » selon l’expression de Peirce mais inclus à l’intérieur d’un « jugement réfléchissant » au sens de Kant.

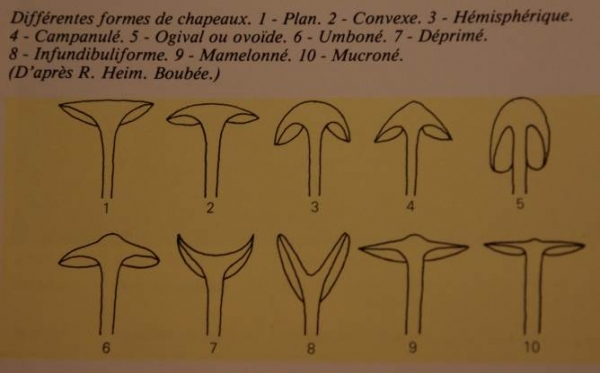

La classification des chapeaux (Ib) nous donne les traits suivants :

Concave / convexe

Rond / anguleux

Avec / sans mamelon

On constate aisément que cette base comporte des intermédiaires plus délicats à percevoir comme l’opposition entre déprimé et infundibuliforme.

Les lames quant à elles (Ic) demandent que l’on établisse une différence entre :

Ouvert / fermé, opposition qui se complique par l’ajout de degrés d’angle.

Connexe / non connexe (entre lame et pied)

Emarginée / sinuée

Enfin différents types de connexions sont à distinguer : adnée, décurrente, à collarium.

Les exemples pourraient être multipliés. Il serait également possible de montrer que, selon les auteurs, les mêmes problèmes reçoivent des solutions légèrement différentes pour la simple raison que les éléments descriptifs comportent des degrés d’évidence sensible assez variables. Mais le point essentiel que nous voulions établir est le suivant : une certaine démarche scientifique, celle qui procède par une construction jamais totalement achevée de repérages sensibles, produit des images dont la fonction est essentiellement sémiologique. On rencontre ce genre d’image en mycologie, chez les naturalistes, les anatomistes et finalement dans les sciences pour lesquelles l’étape sensible doit nécessairement précéder l’élaboration conceptuelle.

Le second exemple que nous voulons prendre est celui de l’électrocardiogramme (ECG). Un ECG n’est pas une image figurative au sens mimétique du terme. L’ECG possède pourtant une certaine iconicité qui relève du schématisme (ou du diagramme) en ce sens qu’il donne une forme (un tracé) à des impulsions électriques. Si la sémiologie des champignons demande des images de paradigmes, l’ECG commence par des images de syntagmes en ce sens qu’il faut d’abord diviser la forme d’ensemble en segments relativement autonomes. Le schéma IIb nous fournit cette syntagmation. Il va sans dire qu’il ne s’agit plus d’un ECG, comme en IIa, mais d’une reconstruction dont la logique n’est pas différente de celle que nous venons d’observer pour les champignons. Tout commence donc par une division en parties distinctes, celles-ci étant à leur tour organisées par des traits différentiateurs. On peut, à titre d’exemple, repérer les traits suivants :

Durée et intensité des différents segments.

Présence ou absence d’une variation.

Distance longue / courte entre les segments.

Hauteur positive / négative

Variation d’orientation

Dédoublement (onde diphasique)

Ainsi l’onde Q qui traduit un infarctus est profonde (au moins la moitié de R) et large.

La différence essentielle avec la description des champignons est qu’ici l’ordre des grandeurs spatiales et temporelles est dominant. Mais l’on voit clairement que la syntagmation ne procède pas autrement que ce que nous avons décrit précédemment.

9. Synthèse

Nous avons essayé de montrer que :

-

Il existe un niveau sémiologique de l’image, niveau très spécifique, qui peut être décrit comme une organisation, paradigmatique ou syntagmatique, de traits appartenant au monde sensible et distinct du niveau iconique de leur plan d’expression.

-

Ces traits sont très largement transmodaux et semblent conserver leur valeur émotive ou esthétique quel que soit le domaine de leur usage.

-

Certaines pratiques scientifiques des images reposent essentiellement sur l’usage du niveau sémiologique.

Ces quelques conclusions n’ont à nos yeux de réelle valeur que dans le contexte d’une dialectique régissant les rapports entre les différents niveaux d’expression de l’image, dialectique qui à la fois relie ces niveaux mais aussi en efface certains ou en privilégie d’autre. En d’autres termes, il s’agit moins de classifier les images et leurs usages que de décrire la dynamique qui les fait vivre.

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb