La sémiotique aux prises avec les médias Semiotics battling with the media

Les médias posent à la sémiotique une problématique qui ne va pas tout à fait de soi. Ne sont-ils pas, par définition, les laissés pour compte d’une analyse formelle ? Si la sémiotique entreprend leur description, que reste-t-il de son projet théorique initial ? Pour saisir l’enjeu de ces questions et commencer d’y répondre, il faut retracer en parallèle deux histoires : celle de l’élargissement des objets sémiotiques et celle de la conceptualisation des médias. Le concept de média se présente alors avec une double fonction pour la réflexion sémiotique. D’une part, il demande à être formalisé au sein d’une théorie des pratiques. D’autre part, en fonction de la place théorique qui vient de lui être accordée, et comme attendu par son nom, il doit servir d’instance de médiation entre le niveau de pertinence de l’analyse des pratiques et le niveau de pertinence de l’analyse des œuvres.

Semioticians seem to have a battle of wits with the media. By definition, aren’t the media the leftovers of a formal semiotic analysis? Since semioticians intend to describe the media, are they faithful to the theoretical project of semiotics? To grasp the stakes of those questions and to find an answer to them, we need to relate two histories: one concerns the widening of the semiotic objects, the other the conceptualization of the media. Thereby, the concept of media presents a two-sided problem to a semiotical thought. On the one hand, it must be formalized into a theory of practices. On the other hand, taking account of its new formal status, it can be used as a mediation between the pertinence level of the analysis of practices and the pertinence level of the analysis of works.

Examen terminologique

- Note de bas de page 1 :

-

En anglais, c’est surtout l’expression new media qui s’est répandue. Les « nouveaux médias » sont détaillés par Lev Manovich : Internet, sites Web, ordinateurs, multimédia, jeux pour ordinateurs, CD-rom et DVD, réalité virtuelle. Manovich précise que la liste reste ouverte et peut inclure, par exemple, des programmes de télédiffussion diffusés sur Internet (cf. The Language of New Media, Cambridge, Ma, M.I.T. Press, 2001 : 19). Si les termes français de multimédia et d’hypermédia ne permettent pas de couvrir tous ces phénomènes médiatiques, il n’en reste pas moins que leurs statuts sémiotiques demanderaient à être déterminés, dès lors que les pratiques auxquelles ils se prêtent ne sont pas, quant à elles, clairement dissociables.

On a commencé à parler de média (i) au pluriel, (ii) à travers un emprunt à l’anglais, (iii) dans une locution : les mass media. Aujourd’hui encore, les intellectuels hésitent quant à l’usage d’un singulier : médium ou média ? ou encore medium ou media ? Je me conforme, pour ma part, à l’usage commun et opte donc pour média, selon une francisation spontanée des mots d’emprunt. Les lexicologues ont du reste pensé à fournir un remplaçant français à la locution mass media ; communication de masse (au singulier) a ainsi été proposé, sans trop de succès, pour désigner, dans leur ensemble ou chacun pris isolément, la presse, l’affiche, le cinéma, la radiodiffusion et la télévision. Quelle que soit la lexicalisation retenue, le contexte d’usage est identique et clairement circonscrit. Deux brèves enquêtes permettent de le confirmer : primo, le terme de média n’appartient à aucune tradition philosophique française ; secundo, le terme est contemporain de l’ère technique, en gros des XIXe et XXe siècles. Son usage tend d’ailleurs à s’affaiblir en propension du déclin des techniques qu’il désigne. Il a connu toutefois une redynamisation lorsque, à côté des mass media, sont apparues d’autres locutions contenant la lexie média : l’hypermédia et surtout le multimédia1. Enfin, l’usage décontextualisé du terme, en dehors de sa conceptualisation savante, ne se répand que depuis dix ou quinze ans.

- Note de bas de page 2 :

-

Olivier Burgelin, « Communication de masse », Encyclopedia Universalis (1971), 10 : 595.

La théorie de la notion de média, quant à elle, reste encore largement à faire. Dans l’avancée de cette théorisation, je poserai trois jalons. Ceux-ci ne couvrent évidemment pas l’ensemble de la littérature sur le sujet mais témoignent de paliers différenciés dans sa conceptualisation. D’abord, il faut citer le nom de Marshall McLuhan qui, le premier, a étendu la notion de média au-delà des mass media. Je laisse à Olivier Burgelin le soin de commenter la réception que les sciences de la communication font aujourd’hui de cette première approche des médias : « Énoncée en des termes qui ne favorisent ni la validation empirique ni même à vrai dire une discussion précise, la thèse de McLuhan [the medium is the message] a eu le mérite de montrer l’absence d’une théorie valable du medium et, par le succès qu’elle a obtenu, l’attente du public en ce domaine »2. Vient ensuite Régis Debray qui, avec le Cours de médiologie (1991) et les Cahiers de médiologie qu’il dirige, a contribué à déprendre la notion de ses référents originels en argumentant, à travers un lexique différencié — média, medium, medio —, les abstractions conceptuelles auxquelles elle conduit. Enfin, jalon encore tout chaud de cette théorisation du média, Éric Méchoulan a diffusé, s’il ne l’a pas inventé (je ne saurais l’affirmer), une notion qui ne doit plus rien à l’avènement d’une technique (comme c’était encore le cas pour le multimédia) et qui, de toute évidence, immerge le média dans le champ de la spéculation intellectuelle ; la revue qu’il a créée en 2003 l’arbore en son nom : Intermédialités.

Ce terme d’intermédialité mérite un examen spécifique. En sus du préfixe inter, censé le doter d’un caractère novateur, le terme est également affublé d’un suffixe tout à fait particulier. Ce suffixe, bien connu des sémioticiens, indique un contenu métalinguistique. Il est donc l’indice tangible de la conceptualisation, voire de l’abstraction, vers laquelle se dirige la notion de média. En considérant les deux affixes pris ensemble, intermédialité est clairement construit sur le modèle d’une autre notion élaborée en sciences du langage au début des années soixante-dix : la notion d’intertextualité. Cette homologation est d’ailleurs explicitement posée par Méchoulan, lequel introduit au projet de la revue Intermédialités par les phrases suivantes :

- Note de bas de page 3 :

-

Extrait de la note de présentation de la revue, consultable à l’adresse : http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/INTERMEDIALITES/presentation_texte.htm.

Après l’intertextualité qui visait à sortir le texte de son autonomie supposée et lire en lui la mise en œuvre d’autres textes préexistants, le restituant à une chaîne d'énoncés ; après l’interdiscursivité qui saisissait que l’unité est constituée des multiples discours que ramasse et traverse le texte ; voici l’intermédialité qui étudie comment textes et discours ne sont pas seulement des ordres de langage, mais aussi des supports, des modes de transmission, des apprentissages de codes, des leçons de choses3.

Un fait est à souligner : de même que la théorie de l’intertextualité a pu se développer en l’absence d’une conceptualisation préalable de la textualité, l’intermédialité se fraie un chemin dans le réseau serré des concepts circulant en philosophie et en sciences humaines sans s’assurer du soutien préalable, ni de la mise en évidence, d’un éventuel concept de « médialité ». Du média à la médialité, les jalons évoqués ci-dessus permettraient-ils une transition immédiate, comme allant de soi ?

Le champ théorique du média

- Note de bas de page 4 :

-

H.D. Laswell, « The Structure and Function of Communication in Society » in L. Bryson (ed), The Communication of Ideas, New York, Harper and Row, 1948 : 32–51.

Le concept de média a été introduit dans les discours savants à la faveur d’un nouveau champ d’investigation intellectuelle qui deviendra celui des « sciences de la communication ». Ce champ se situait alors à l’intersection de la sociologie et de l’anthropologie américaine ; son étude répondait à la demande pressante d’une société qui, au sortir de la seconde guerre mondiale, se sentait en profonde mutation. L’un des efforts prodigués consista à parvenir à une modélisation de la communication. On peut citer à cet égard la formule ramassée de Harold Laswell, extraite d’un article datant de 19484 : « Qui dit quoi, par quel canal, à qui, avec quels effets ».

- Note de bas de page 5 :

-

R. Jakobson, Essais de linguistique générale, 1. Les fondations du langage. Paris, Minuit, 1963 : 209-248.

C’est cette formule que reprend Jakobson en 1960, à peu près inchangée, afin de l’appliquer à la communication verbale. Le linguiste russe, on le sait, était exilé aux États-Unis depuis 1941. La linguistique structurale était à la pointe des savoirs centrés sur l’homme et ses représentants se sentaient en position d’interlocuteurs qualifiés dans le brassage des idées nouvelles. Ceci suffit à expliquer que, dans un article qui préfigure la théorisation sémiotique, le fameux « Linguistique et poétique »5, article qui découle d’une conférence donnée en anglais à l’Université d’Indiana devant un parterre mêlant les linguistes aux anthropologues, aux psychologues et aux critiques littéraires, Jakobson n’hésite pas à importer une telle formule dans le champ de la linguistique, lui conférant de ce fait une assiette (on pourrait aller jusqu’à dire : une garantie) spéculative plus large. Cet élargissement s’opère, paradoxalement, en dépit du fait que la modélisation de la communication est alors appliquée seulement au discours verbal ; c’est que, dans la reprise de cette formule, seul le verbe employé, dit, ne fait pas l’objet d’une question : il ne sera pas davantage problématisé par Jakobson qu’il ne l’était chez Laswell. Quoi qu’il en soit, on trouve là, à l’état embryonnaire, la modélisation qui permet d’élargir le champ de la linguistique aux « sciences du langage ». La description se visualise alors dans un schéma, maintes fois reproduit depuis, tant dans les manuels d’initiation aux sciences de la communication que dans ceux introduisant aux sciences du langage :

Fig. 1 : Schéma de la communication verbale chez Jakobson (1963 : 214)

- Note de bas de page 6 :

-

Bruxelles, De Boeck, 1996.

- Note de bas de page 7 :

-

Cf. par exemple U. Eco, Le Signe, Bruxelles, Labor, 1988 : 27.

Cette association des sciences de la communication et des sciences du langage trouve un écho dans la caractérisation des courants théoriques dans le champ de la sémiotique. Jean-Marie Klinkenberg, dans son Précis de sémiotique générale6, donne ainsi pour classique la distinction entre sémiotique de la communication et sémiotique de la signification (p. 55), le critère de distinction entre les deux paradigmes étant l’intentionnalité. Il semble naturel que la notion de média ait été surtout utilisée dans le paradigme communicationnel de la sémiotique (par exemple, chez É. Buyssens ou chez J. Bertin). La sémiotique de la communication poursuit un objectif descriptiviste. Il s’agit pour elle d’organiser de façon distributive, dans une structure ou sur un schéma, les différentes composantes de la communication sémiotique. Le média est alors considéré comme une manifestation de l’instance « Contact », transposée chez Eco, par souci de généralisation, en instance « Canal »7. Après quoi, on peut détailler les différents médias et observer quelles sont les contraintes que les uns et les autres font jouer sur la communication.

- Note de bas de page 8 :

-

Paris, Seuil, 1991.

Pour la sémiotique de la signification, l’analyse prévaut sur la description. Or, quand on a dit que le média est un canal par lequel transite le message, on a sans doute permis de l’intégrer dans un modèle descriptif global de la communication mais on n’a pas fait avancer son analyse d’un pouce. Les sémioticiens de la signification, épistémologiquement vertueux et insouciants de résultats directement utilisables, ont dès lors préféré, dans un premier temps, laisser la question du média de côté afin de se concentrer sur l’analyse du « code » ou de ce qui en tient lieu (le terme de code appartenant davantage au paradigme communicationnel qu’à celui de la signification). Dans un second temps, comme l’analyse formelle, sans être épuisée, était connue dans ses limites, la sémiotique de la signification a pu tourner ses regards vers ce qu’elle avait, par méthode, commencé par écarter. Nous en sommes toujours là, à peu près. Car prendre en compte le média oblige à revoir la théorie dans son ensemble. Comme le faisaient remarquer Greimas & Fontanille en 1991 dans l’Introduction à Sémiotique des passions8, la sémiotique suit un parcours en forme de spirale, à la fois génétique et générateur, capable de se reprendre, ainsi qu’on fait une reprise sur une étoffe, afin d’intégrer de nouveaux motifs. Aussi y a-t-il deux directions dans lesquelles la sémiotique de la signification peut s’intéresser au média. En aval, elle peut tenir les médias pour des objets sémiotiques et tenter de rendre compte de leur champ d’action, au sens sémiotique s’entend (le champ de ses effets de sens). En amont, elle cherchera à déterminer en quels points et de quelle manière ses hypothèses formelles sont liées à une préconception du média qu’il s’agit, pour l’occasion, de mettre en lumière. Je me propose, dans cette brève étude, d’esquisser quelques pas exploratoires dans l’une et l’autre direction.

Sémiotique du média (1) : média sémiotisé

- Note de bas de page 9 :

-

Les artefacts peuvent être envisagés sous divers rapports — par exemple, selon le ou les sens qu’ils sollicitent, ou en fonction du nombre et des qualités des replicanda dont ils permettent la manifestation. En supposant que l’analyse de ces rapports peut être subsumée à celle de l’outil, je reste fidèle à l’hypothèse émise par Leroi-Gourhan quant à la primauté du concept d’outil dans la réflexion anthropologique, réflexion dont toute sémiotique de la signification gagne à rester tributaire (cf. André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole, Paris, Albin Michel, 1964). J’ai développé, par un chemin de traverse, cette conception du média comme outil dans « Transformations graphiques » in E/C, www.associazionesemiotica.it, 2004.

- Note de bas de page 10 :

-

Les pratiques sémiotiques « nues » sont celles qui, conduites par l’esprit, passent par la voix, le geste (la voix, le geste : deux types d’organe) ou le corps. En principe, il est envisageable de considérer que l’esprit connaît des activités sémiotiques propres mais, le cas échéant, elles échappent en tant que telles à la connaissance. Voyez, par exemple, la distinction freudienne entre rêve et récit de rêve.

Le média est un artefact et, comme tous les artefacts, il demande à être rapporté à sa fonction dans une pratique humaine, en quoi il peut être spécifié comme outil9. Il n’est en outre pas difficile de reconnaître que les médias sont liés aux pratiques sémiotiques, quelles qu’elles soient et n’importe comme on les entende (c’est-à-dire, notamment, que ce soit en termes de communication ou en termes de signification). Une sémiotique du média consistera donc d’abord à situer le média dans le paradigme des artefacts servant d’outils dans les pratiques sémiotiques. Ce paradigme est du reste étroitement articulé, par le type de pratique qu’il instaure et en comparaison avec une pratique « nue » où l’outil ferait défaut10, à une organisation de l’être humain :

|

Pratique nue |

Pratique outillée |

|

organe |

instrument |

|

corps |

machine |

|

esprit |

média |

Fig. 2 : Homologations entre pratique nue et pratique outillée

- Note de bas de page 11 :

-

Paris, Robert Laffont, 2004.

Chaque outil peut composer avec chacun des deux autres, et les composés des trois types d’outil ne sont pas rares. Il y aura ainsi des médias instrumentaux (ou des instruments médiatiques), tel le livre ou l’affiche, et des médias-machines, telle la télévision ou l’ordinateur (lequel a bien également quelque part instrumentale). On trouvera aussi des machines garnies d’instruments (la machine à écrire, faite pour l’essentiel de leviers — éléments machiniques —, est munie de tampons encreurs — éléments instrumentaux) ou, aussi bien, des instruments assortis de composantes machiniques (le Bic 4 couleurs est un instrument comportant une machine à fonction unique — le changement de couleurs). Toutefois, si l’on conçoit de purs instruments et des machines simples, il ne semble pas qu’il existe des médias qui ne soient que médias, sauf à hypostasier des systèmes (telle la langue, par exemple dans l’expression le génie de la langue) ou à risquer l’anticipation (Internet comme noosphère dans Ilium, un roman de Dan Simmons11).

La pratique nue étant posée comme étalon en fonction duquel on évalue la variabilité des outils, ce qui semble un parti pris raisonnable eu égard à la définition de l’outil, les outils se différencient les uns des autres tant sur le plan de l’expression (les variétés exprimées) que sur le plan du contenu (la valeur de ces variétés par comparaison avec celles exprimées dans une pratique dénuée d’outils) en raison de deux opérateurs simples, l’adjonction (+) et la suppression (–), et de deux opérateurs complexes, la substitution (+/–) et la participation (+ ↔ –).

|

Expression |

Contenu |

|

|

Outil instrumental |

+ ou – |

+ |

|

Outil machinique |

+/– |

– |

|

Outil médiatique |

+↔ – |

+/– |

Fig. 3 : Typologie des outils selon les opérations de variabilité face à l’élément correspondant dans la pratique nue

L’instrument s’inscrit dans le prolongement du corps humain et est de ce fait manipulable. Le plus souvent il s’agit d’un outil manuel ; par souci d’extension, il faut considérer que la manipulation puisse se faire par les yeux, à travers la voix et l’oreille, des épaules et du dos, etc. autant que par la main. Du point de vue de l’expression, l’instrument ajoute ou retranche à la variabilité de l’expression humaine ; par exemple, le compas est un instrument qui réduit considérablement la variabilité d’exécution du cercle sur une feuille de papier par rapport au mouvement qu’exécuterait la main munie d’un simple crayon ; les possibilités d’adjonction sont innombrables. Du point de vue du contenu, l’instrument spécialise toujours l’organe mis à contribution : l’œil sur une feuille d’écriture n’est plus seulement l’organe de la vision mais celui de la lecture ; la main munie d’un outil devient celle d’un artisan ; etc.

La machine supplée au corps humain en ce qu’elle est, comme lui, dotée de fonctions. On dénombre trois machines simples — le levier, le treuil et le plan incliné —, toutes les autres machines étant soit des machines composées soit, avec la réversibilité apportée par l’électrification, des machines complexes. Aux variabilités corporelles, elle substitue les siennes propres et, ce faisant, elle généralise le corps humain, en fait un genre et le définit par des fonctions (lever, tirer, pousser…) et des qualités (puissance, adresse, vitesse…) génériques.

- Note de bas de page 12 :

-

L’usage que je fais de la notion d’esprit concorde, si je ne me trompe, avec son usage hégélien. L’esprit est l’élément concret (postérieur à la division sujet / objet), mais non phénoménal, de la pensée.

Le média supplée quant à lui à l’esprit humain. Associé à un organe, il enregistre des instructions ; apparié à une machine, il développe des fonctionnalités. Une fonction, une fois incorporée dans la machine, ne peut produire qu’une échelle de variabilité ; établir une fonctionnalité, en revanche, conduit à la possibilité de changer d’échelle de variabilité ; une fonctionnalité est donc, si l’on tient à la rigueur terminologique, une fonction de fonctions. Cette fonctionnalité procède à des accentuations fonctionnelles (par exemple, puissance décuplée de la statistique par l’ordinateur), des permutations entre fonctions (le montage succédant au tournage au cinéma), voire des circulations fonctionnelles (l’interaction entre usager et ordinateur), qui procèdent toutes d’une logique de participation du média aux variabilités d’expression. La substitution de la machine au corps humain s’argumentait par la comparaison des pratiques qu’ils permettent, et des variabilités manifestées au sein de ces pratiques, mais cela ne suffisait pas à faire de la machine un corps : sur le plan du contenu, cette substitution demeure métaphorique. Il n’en est pas de même avec le média. Sa substitution à l’esprit humain appartient à l’ordre du contenu, de sorte que la sémiotique de l’esprit humain, afin que sa conception ne soit pas rabattue sur celle du cerveau ou sur celle de la conscience12, ressortit de la même procédure de catégorisation que le média. À adopter le paradigme de la signification, une sémiotique du média serait donc entraînée à devoir repenser les pratiques humaines et, par-delà ces pratiques, la catégorisation même de l’homme et l’organisation de ses savoirs (les si problématiques « sciences humaines »).

Sémiotique du média (2) : média sémiotisant

Le média n’est pas seulement un objet susceptible d’être sémiotisé, fût-ce à un haut niveau de généralité. Il peut être aussi sémiotisant. Qu’il soit un candidat plausible à la conceptualisation de la sémiotique, les pratiques qu’il génère l’indiquent déjà clairement. Ces pratiques, avons-nous admis, sont essentiellement sémiotiques. Média, à ce titre, est un terme dont la puissance conceptuelle est comparable à celle de voix ou de discours. En outre, dans la sémiotisation qui en a été proposée, en guise d’amorce, dans le paragraphe précédent, le média a été rendu homologable, non par simple analogie entre expressions mais bien pour des raisons de contenu, c’est-à-dire en raison de sa valeur conceptuelle, à l’esprit humain.

- Note de bas de page 13 :

-

Pour un état des questions, je renvoie à François Rastier, « Discours et texte » Texto! 2005, http://www.revue-texto.net/Reperes/Themes/Rastier_Discours.html), en prévenant toutefois le lecteur que Rastier y est partie prenante (en faveur du texte).

- Note de bas de page 14 :

-

Jacques Fontanille, « Textes, objets , situations et formes de vie. Les niveaux de pertinence de la sémiotique des cultures », E/C, http://www.associazionesemiotica.it, 2004.

Or, si l’on embrasse la sémiotique et, par-delà la sémiotique, les sciences du langage d’un regard rétrospectif, on voit se dessiner une impérieuse tendance à l’élargissement de l’objet d’analyse : depuis le signe et la phrase, l’objet sémiotique et linguistique est à présent étendu au texte et au discours. Cet élargissement ne se fait pas sans difficulté, car les enjeux épistémologiques autour de la détermination d’objet sont parmi les plus importants, et les plus critiques, à être débattus en sciences humaines. Par exemple, on dispute la question de savoir si le discours englobe le texte ou s’il lui est, pour la conceptualisation théorique, concurrent ; et, s’il y a englobement du texte par le discours, quel est celui des deux qui est la mesure de l’autre13. Cette première vague de gestes en faveur de l’élargissement de l’objet sémiotique et linguistique a toutefois incité les théoriciens, d’une part, à prévenir d’autres gestes du même type et, d’autre part, à déterminer une limite au delà de laquelle il n’y a plus rien que la sémiotique ou la linguistique puisse se donner pour objet. En guise d’exemple de la première attention, on peut renvoyer à la synthèse dans laquelle Jacques Fontanille propose un empilage hiérarchisé d’objets sémiotiques, allant du signe à la culture, en passant, dans l’ordre, par le texte, l’objet, la scène, la stratégie et la forme de vie14. Pour ce qui est de la limite disciplinaire (au delà laquelle il n’y aurait pas d’objet destiné à la sémiotique), les sémioticiens n’ont pas regardé à la dépense. Déjà Hjelmslev laissait entendre que rien de connaissable ne pouvait échapper à sa constitution en tant que texte : le texte était donc institué en objet-limite pour la sémiotique de telle sorte que la sémiotique puisse englober tout le savoir. Depuis, on est devenu plus raisonnable : ce qu’il y à connaître, dans sa totalité inanalysée, ne peut être ramené au texte. Cependant, on n’est devenu raisonnable qu’à demi, car on suppute encore que le sens est co-extensible à la totalité. Il s’agit alors de se demander s’il vaut mieux appréhender cette totalité en terme de réel ou en terme de pensée, en quoi le sémioticien contemporain — qu’il soit idéaliste, comme Jean Petitot, ou réaliste, comme Jacques Fontanille — fait preuve d’une folie toute philosophique.

Le média s’avère alors un concept propice au contexte actuel des débats théoriques en sémiotiques. Comme il rapproche, s’il ne les conjoint, les conditions formelles de l’esprit humain et celles de l’artefact « concret » et « matériel », il est apte à susciter l’intérêt tant des partisans d’une approche subjectiviste du fait sémiotique que des partisans d’une approche objectiviste.

Du média, une approche intuitive reconnaîtra qu’il se montre souvent polyvalent par rapport aux discours. Un livre, une chaîne de radiodiffusion ou de télévision, un moteur de recherches sur Internet, peut accueillir (contenir) plusieurs types de discours — artistique, politique, religieux, scientifique, pédagogique, etc. En retour, on conçoit sans difficulté qu’un discours peut utiliser divers médias pour se faire entendre ; par exemple, le discours médical est diffusé, selon ses genres et ses auteurs, par des prescriptions sur formulaire ad hoc, des livres, des communications se faisant, de nos jours, à l’aide de microphones, d’un visioprojecteur et du logiciel PowerPoint dans les congrès scientifiques, par des interviews dans les organes de presse, etc., sans oublier les radiographies et autres images médicales, lesquelles, bien qu’elles ne relèvent pas de la langue verbale, n’en ressortissent pas moins du même discours médical. Enfin, on ne conçoit pas de discours sans média sinon dans la pratique nue de la communication par la parole entre deux ou plusieurs interlocuteurs ; la réciproque paraît ne pas connaître d’exception : pas de média sans discours, par définition, puisque c’est à cela qu’on le reconnaît pour essentiellement sémiotique.

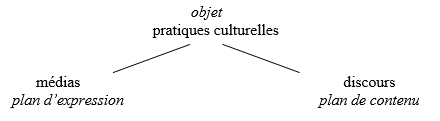

Bref, toutes les conditions paraissent remplies afin que les médias composent un plan d’expression face au plan de contenu des discours pour l’analyse sémiotique d’un objet, objet qu’un consensus semble vouloir déterminer comme étant constitué par les pratiques, en particulier par les pratiques culturelles ou, si l’on préfère (cela ne dépend que du point de vue auquel on se place pour l’analyse), par les cultures en tant qu’elles génèrent des pratiques.

Fig. 4 : Sémiotique des pratiques culturelles

- Note de bas de page 15 :

-

L’appartenance exclusive de genres à un et un seul discours est une thèse soutenue par François Rastier ; d’autres s’y opposent. Je tiens ici la thèse de Rastier pour plausible, sans toutefois chercher à l’argumenter davantage que lui-même ne le fait. S’il s’avérait finalement que des arguments concluants étaient donnés contre elle, l’incidence sur les propositions faites ici serait mince : il suffirait de renoncer à la distinction de rangs dans le plan de contenu des pratiques.

Chacune des composantes peut comprendre plusieurs rangs. On sait ainsi que, en ce qui concerne le plan de contenu, chaque discours comprend un certain nombre de genres. La prise en compte des genres ne contreviendra pas aux principes de l’analyse sémiotique tant qu’on n’admet pas qu’un genre puisse appartenir à plusieurs discours15. Dans une perspective comparable, on voudra peut-être considérer que chaque culture engendre un certain nombre de pratiques. Il suffit pour ce faire d’envisager que l’objet comporte lui-même plusieurs niveaux de substance, ce qui n’entraîne pas non plus à conséquence. En revanche, l’assignation positionnelle des textes et, plus largement, des œuvres risque de faire entrave à l’analyse sémiotique. Car les œuvres sont toujours dépendantes d’un discours mais elles dépendent toujours aussi, dans le même temps (dans le temps de l’analyse comme celui de l’appréhension phénoménale), d’un média. Autrement dit, l’analyse des médias et l’analyse des discours trouvent à se rencontrer sur des éléments d’analyse qui sont constitutifs de nouveaux objets, relevant d’un niveau distinct de celui des pratiques : le niveau des œuvres.

Fig. 5 : Les pratiques culturelles et leurs œuvres : une « fragmentation »

- Note de bas de page 16 :

-

Résumé to a Theory of Language. Travaux linguistiques de Copenhague, XVI, 1975 : 4.

La présentation graphique permet de voir d’un coup d’œil que le rapport entre les pratiques et les œuvres ne peut être celui d’une hiérarchie sémiotique. En effet, les œuvres, bien qu’appartenant à un rang inférieur aux composantes des pratiques, sont impliquées tant dans le plan de l’expression que dans le plan de contenu. De ce fait, la dépendance qui les met en rapport avec les pratiques n’est pas uniforme, l’uniformité de la dépendance étant le réquisit de toute analyse (qu’elle soit ou non sémiotique). La description qu’entérine la figure 5 correspond ainsi à ce que Hjelmslev appelle une « fragmentation », c’est-à-dire une « description d’un objet par la dépendance non uniforme d’autres objets envers lui et l’un vis-à-vis de l’autre »16.

Il n’y a là rien qui doive décourager le sémioticien, mais celui-ci gagne à tenir compte du fait que les pratiques et les œuvres constituent des niveaux de pertinence, chacun de ces niveaux étant constitutif d’objet pour une analyse, au lieu de pouvoir être, comme le suggérait la synthèse de Fontanille, des objets dépendant d’une seule hiérarchie continue. Ainsi, il y aurait peu d’intérêt à dénombrer les types d’œuvres qui peuvent être subsumés sous une même pratique, parce que ni les médias ni les discours ne sont uniformément dépendants de la classe ainsi constituée. Par exemple, en ce qui concerne le multimédia il n’y a pas lieu de trancher entre la constitution d’une pratique spécifique ou la rencontre de pratiques multiples, car cela dépend simplement du niveau de pertinence auquel on se sera placé dans l’analyse. Si l’on cherche à étudier le multimédia en tant que pratique, il est évident qu’il y aura un certain gain à le considérer comme ayant une certaine spécificité praxéologique en comparaison avec d’autres pratiques, en dépit du fait (ou peut-être en raison même du fait) qu’il subsume un grand nombre de discours distincts. À une autre occasion, il se peut qu’on préfère au contraire observer les modalités d’accueil d’une œuvre dans le multimédia sans avoir à établir un rapport d’interdépendance entre eux.

Le multimédia n’est évidemment pas un exemple ordinaire. Les discours se différencient généralement les uns des autres par leur comportement mono- ou polymédiatique. La publicité a une tendance à multiplier autant qu’elle le peut les médias susceptibles d’accueillir son discours. Le discours juridique, par contre, reste attaché à des médias qui peuvent garantir son intégrité. Et, réciproquement, les médias accueillent un plus ou moins grand nombre de discours. La salle de cinéma, de nos jours, n’accueille plus qu’un seul type discours, il est vrai assez diversifié en genres, qu’on peut appeler discours filmique. La presse et la télévision accueillent en revanche un grand nombre de discours distincts, soit par des débrayages énonciatifs, soit par des formatages spécifiques, et le plus souvent par ces deux moyens réunis. Le « multimédia » serait, quant à lui, à la fois polydiscursif et polymédiatique, au point qu’on doute qu’il soit apte, en tant que tel, à servir de repère pour l’analyse. Je préfère, pour ma part, suivant en cela Lev Manovich, énumérer des nouveaux médias, comme Internet ou le logiciel PowerPoint, pour mieux chercher à distinguer leurs fonctionnalités propres.

La position des médias au sein d’une fragmentation éclaire les particularités de leur description sémiotique. Parce qu’ils sont pris entre deux objets relevant d’analyses distinctes, et qu’ils occupent de ce fait une position d’entre-deux, ils sont décrits non pour eux-mêmes mais comme lieu d’accueil pour des objets et aussi comme lieu de passage entre objets. On admet alors plus aisément que le concept d’intermédialité soit apparu plus nécessaire que celui de médialité et, dans une perspective globale, que la conceptualisation des médias ait été longue à se faire désirer. Par intermédialité, on entendra ou bien (i) les relations existant entre œuvres manifestées à travers des médias distincts, ou bien (ii) les relations existant entre pratiques se manifestant à travers des médias distincts. L’alternative ne dépend que du point de vue de l’analyse, c’est-à-dire du niveau auquel elle est située.

Au niveau des pratiques

- Note de bas de page 17 :

-

Voir l’étude que lui consacre Giulia Ceriani, « Intermédialità e telefoni portabili di nuova generazione : una ricerca di terreno », Visible, 3, 2007.

- Note de bas de page 18 :

-

Voir Dominique Cotte, « De la Une à l'écran, les avatars du texte journalistique », Communication & Langages, 129, 2001 : 64-78.

- Note de bas de page 19 :

-

Cf. Nicole Everaert-Desmedt, « La carte postale publicitaire : une invitation au voyage intermédiatique », Visible, 3, 2007.

L’étude des pratiques engage celle des transformations médiatiques. Ces transformations sont, dans bien des cas, déclenchées par la rencontre de deux médias existant, ou par l’influence que subit un média naissant d’un autre plus ancien. Les transformations sont de deux types, le plus souvent complémentaires les unes des autres : (i) le média connaît des réaménagements de ses formats ; (ii) le média voit ses fonctions se modifier ou en intègre de nouvelles. La transformation des formats a plus de retentissement que la transformation des fonctions, dès lors qu’un pouvoir de transformation fonctionnelle est inhérent à chaque média. Ainsi, par exemple, le téléphone portable voit son écran s’agrandir et accueillir les couleurs (changements de format) dès lors qu’il intègre en lui le média photographique et la caméra comme autant de nouvelles fonctions possibles (les mms, notamment)17. Internet a emprunté ses formats à d’autres médias ; en particulier, la page d’accueil des sites (format spécifique d’Internet) doit beaucoup à la page de Une (format de la presse)18. La carte postale, en rencontrant la publicité (qui n’est pas un média, mais une pratique faisant un usage très dépensier des médias), a vu ses formats se modifier (les plages blanches et « à remplir » deviennent pré-inscrites), sans compter pour rien qu’un grand nombre de techniques rencontrées dans l’annonce-presse ou dans l’affiche publicitaire peuvent resservir dans les cartes publicitaires (double carte, carte à découper, carte avec transparence, etc.) ; ses fonctions se voient également réaménagées, et certaines d’entre elles, même parmi les principales, peuvent être entravées (par exemple : impossibilité d’envoyer une carte entièrement recouverte d’une annonce publicitaire)19.

- Note de bas de page 20 :

-

« Nous dirons que, à la notion encore trop vague d’intermédialité, il est possible de substituer celle de remédiation : née d’une réélaboration par Bolter & Grusin d’une intuition première de McLuhan — “le contenu d’un média est toujours un autre média” — la remédiation assume l’existence d’une tension dialectique » (article cité).

L’intermédialité conduit, ainsi que le suggère Giulia Ceriani, à des remédiations20. À l’instar de l’intertextualité, l’intermédialité est en effet toujours orientée : il y a un média accueillant et un média accueilli, un média influencé et un média influençant. Lorsque l’analyse est située au niveau des pratiques, le média d’accueil est aussi celui qui supporte l’influence de l’autre ; la médiation qu’il opère est d’abord « soulignée » par une médiation seconde s’exerçant sur lui, puis absorbée dans une fonctionnalité médiatique ordinairement plus étendue qu’à l’origine.

Les formats ne relèvent encore que de l’analyse du plan de l’expression. La corrélation des formats aux médias est hiérarchique, et peut faire l’objet d’une analyse continue, tout format appartenant exclusivement à un et un seul média, quoique les apparentements entre formats d’un média à l’autre soient attestés par les phénomènes d’intermédialité. Les fonctionnalités médiatiques indiquent en revanche que les médias sont dépendants de pratiques qui ont, quant à elles, le statut d’objets sémiotiques : ces pratiques ont les médias pour composantes de l’expression, les discours pour composantes du contenu, et veillent à la corrélation des fonctions discursives avec les formats médiatiques.

Car, au-delà des formats et des fonctions, ce sont bien les pratiques elles-mêmes qui connaissent des transformations au travers de l’intermédialité. Les pratiques des téléphones portables de nouvelle génération sont fortement différenciées selon les tranches d’âge ; Internet ne cesse de s’ouvrir à de nouvelles pratiques ; et les cartes publicitaires occupent l’espace social autrement que ne le font les cartes postales. L’intermédialité s’avère ainsi un élément d’analyse essentiel aux changements des pratiques dans le temps, dans l’espace et dans la société.

Au niveau des œuvres

Pour l’analyse des œuvres, les médias ressortissent de la substance, ils sont pour ainsi dire « donnés ». Ce n’est donc pas le lieu d’observer entre eux des transformations, encore moins des remédiations. S’il arrive qu’on observe une transformation médiatique dans une œuvre, ou entre deux œuvres, c’est simplement que l’on se sera servi d’un exemple dans une analyse qui concerne en fait une ou plusieurs pratiques. Au niveau des œuvres, les médias accueillants relèvent de la substance de l’expression, tandis que les médias accueillis relèvent de la substance du contenu : les premiers contiennent en effet les seconds, de quelque manière que se manifeste, selon l’usage sémiotique en cours (insertion, signification, représentation, etc.), cette aptitude à contenir un média. Si pourtant on peut reconnaître la présence d’un rapport d’intermédialité entre le média d’accueil et le média contenu, c’est qu’expression et contenu entrent ici dans un rapport hiérarchique, connotatif ou métasémiotique. Là encore, la constitution d’un rapport intermédial repose sur une orientation entre médias. Dans le cas contraire, lorsque les médias n’entretiennent pas entre eux un rapport orienté, il est toujours possible — et sans doute plus rentable pour l’analyse — d’avoir à considérer que l’œuvre est polysémiotique et se manifeste dans un média singulier. Par exemple, il semble plus approprié de considérer le cinéma comme un média dont les œuvres sont polysémiotiques, et non comme la rencontre de deux médias, l’un auditif l’autre visuel, d’où dériverait la possibilité de manifestation de films auditifs non visuels. Semblablement, le multimédia, en dépit de son nom, fonctionne le plus souvent, sémiotiquement parlant, comme un média spécifique (et il importerait dès lors de parvenir à mieux le spécifier que ne le fait le terme vague de multimédia). Il en est de même de l’espace d’installation dans les expositions d’art contemporain.

- Note de bas de page 21 :

-

Dans son étude « Le tout premier cinéma à l’affiche, ou comment parler des images mobiles (et parfois sonorisées) avec des images fixes (et aphones) », Visible, 3, 2007.

L’œuvre du média contenant est donc susceptible d’ébaucher l’analyse métasémiotique du média contenu, ou de l’œuvre qu’il manifeste, considéré comme une sémiotique-objet. Pierre Fresnault-Deruelle a rassemblé un bel échantillon d’affiches portant sur le cinéma des premiers temps21. Dans ces affiches, il est souvent fait allusion à des films particuliers (ceux dont les affiches font la réclame). Mais, aux tout premiers temps, c’est le cinéma dans son ensemble qui y est évoqué, et cela de deux manières : d’une part à travers ce qu’on y voit (le filmé), sans que l’on suppose de renvoi à un film précis ; d’autre part à travers les appareils d’enregistrement et de projection, les agents de production (caméraman et projectionniste), la salle et les spectateurs (l’ensemble de ces caractéristiques étant repris, depuis Metz, sous l’appellation de filmique). Ce n’est qu’en guise de raccourci que l’on pourrait dire ici qu’un média (l’affiche, en général) parle d’un autre média (le cinéma). Ce sont en réalité des affiches particulières, et non pas le média qui les supporte, qui évoquent, par des représentations dessinées ou peintes, le cinéma. Toutefois, ce qui est évoqué amorce effectivement une analyse (et pas seulement une description), puisque le filmé et le filmique y bénéficient de représentations distinctes.

En retour, le cinéma est bien capable, naturellement, d’évoquer d’autres médias — affiches, télévision, presse, Internet — et même est-il capable de se représenter lui-même. En vertu de ses capacités narratives et iconiques, il est également apte à présenter l’analyse d’autres œuvres et d’autres discours. Veillons toutefois à préciser que, là encore, ce sont des films particuliers qui se chargeront de l’analyse métasémiotique du média visé, et non le cinéma en tant que substance médiatique d’expression. En retour, il se peut que les qualités du média analysées « déteignent » sur le film. Ces qualités pourront faire l’objet d’une analyse connotative, et certaines de ces qualités affectent les formats du film (par exemple Hulk, d’Ang Lee, a un montage qui fait penser au formatage d’une bande dessinée).

Il reste que, dans les cas qui viennent d’être évoqués, l’influence du média contenu ne va pas jusqu’à transformer le média contenant. Le fait que cette influence est circonscrite à des œuvres particulières suffit sans doute à l’expliquer. Un média doté de fonctionnalités et support de nombreux discours est apte à absorber un grand nombre d’influences avant d’être « contaminé » par un autre média.

- Note de bas de page 22 :

-

Dans « Intermédialité : l’affiche dans l’annonce-presse », Visible, 3, 2007.

- Note de bas de page 23 :

-

On peut définir la modalité épisémiotique, simplement, comme une modalité selon laquelle une manifestation signifie la sémiotique que dégage son analyse. La reconnaissance d’une modalité épisémiotique dépend donc autant de l’interprète, lequel doit admettre la possibilité d’une analyse sémiotique de la manifestation visée, que des particularités de l’œuvre.

Pourtant, quelque chose peut être révélé de ce média en raison de la présence d’un autre en son sein. Cette présence suffit en effet à susciter, ou à réveiller, une réflexivité latente. Aucune analyse, à proprement parler, n’est produite, mais apparaissent tout de même des « éléments pour une analyse ». Supposez la présence, récurrente, dans le cadre d’une campagne publicitaire dans la presse magazine, d’affichages photographiés dans des annonces-presse. Supposez en outre, pour souligner le trait, que le même modèle, féminin, apparaisse, et dans l’affiche (photographiée), et ailleurs dans l’annonce-presse (par exemple, aux alentours du site d’affichage, telle une passante dans un cadre urbain). Vous obtenez un corpus étudié par Jacques Fontanille22 et aussi, au niveau de l’analyse des œuvres qu’il comporte, une situation de réflexivité sous-jacente pour le média presse : dont le format semble révélé par le cadre d’affiche qu’il contient. Non pas que l’affiche « parle de » l’annonce-presse ; on ne saurait voir ici d’analyse métasémiotique. Mais, en représentant une affiche, une annonce-presse s’auto-présente par la même occasion : une modalité épisémiotique a pu ainsi être manifestée23.

- Note de bas de page 24 :

-

Un bel exemple d’intégration d’un média, en l’occurrence il s’agit de la télévision, sur une scène de théâtre est donné dans l’étude que Nancy Delhalle a consacré à Rwanda 94, une pièce du Groupov. Cf. « Un miroir renversé. La mise en scène de la télévision dans Rwanda 94 du Groupov », Visible, 3, 2007.

- Note de bas de page 25 :

-

Jan Baetens, « Un exemple de collaboration interartistique : Élégie à Michel-Ange de Sandrine Willems et Marie-Françoise Plissart », Visible, 3, 2007.

Certains médias semblent particulièrement aptes à une telle forme de réflexivité. La scène de théâtre peut accueillir divers médias — télévision, affiche, vidéo, multimédia — selon des formes de représentation ressemblantes, sinon identiques aux formes dans lesquelles ils se manifestent ordinairement, selon leurs fonctionnalités propres. Or il semble inévitable que de telles insertions susciteront un questionnement sur le dispositif scénique, sur ses caractéristiques propres, et sur la forme de représentation que constitue le théâtre24. D’autres médias, tel le livre, peuvent être incidemment visés par un autre média, soit par le travail particulier d’un auteur, soit par l’œil particulièrement « méta » d’un interprète, et sans doute faut-il que l’auteur et l’interprète s’y mettent de concert pour produire les cas les plus probants. C’est ainsi que Jan Baetens a pu montrer que le travail de Sandrine Willems, écrivain, et Marie-Françoise Plissart, photographe, dans leur livre commun Élégie à Michel-Ange pointe du doigt certaines caractéristiques du livre considéré en tant que média : par la présence renforcée de blancs marginaux qui isolent et centrent le texte, le livre accuse une puissance monumentale, voire sculpturale, c’est-à-dire les qualités d’un autre média — l’espace muséal25. Et, à propos des affiches auxquelles il a déjà été fait allusion, il semble que la présence de certaines caractéristiques de l’image cinématographique — sa mobilité et sa luminosité — dans la représentation qui en est faite permet, comme en retour, de mettre également en avant les qualités picturales des œuvres d’affiche.

Pour finir

- Note de bas de page 26 :

-

Régis Debray distingue quatre médiasphères : une logosphère, une graphosphère, une vidéosphère et une hypersphère, lesquelles permettent de découper l’histoire de l’humanité. Une synthèse de leurs principales caractéristiques respectives en est donnée par Louise Merzeau dans « Ceci ne tuera pas cela », in Pourquoi des médiologues ? Les Cahiers de médiologie, 6, 1998 : 27-39.

Finalement, la sémiotique gagnera-t-elle à inclure les médias parmi ses objets d’analyse ? Les quelques pas faits ici dans leur direction ont cherché à donner une idée de l’étendue — immense — du territoire qu’il resterait à explorer mais aussi, avant tout, à évaluer l’intérêt qu’il y aurait à poursuivre. Or il me paraît que cet intérêt est, lui, mesuré. Contrairement à ce que prétendent les médiologues, la conceptualisation des médias ne constitue pas la clef ouvrant la boîte de Pandore du sens. Et les « médiasphères », pour séduisantes qu’elles paraissent, sont forgées à coups d’amalgames et de forçages26. Ça passe bien par-là, mais ce n’est pas là que ça se passe. Quoi, « ça » ? On pourrait dire : les épistémès et les esthésies dans lesquelles se forgent les pratiques et les représentations culturelles de tout groupe social.

Pourtant, une réflexion sur la place occupée par les médias dans une analyse sémiotique reste à bien des égards éclairante. Pour ne considérer que les conditions d’analyse les plus réservées, il importe d’abord de circonscrire, mieux qu’on ne l’a fait jusqu’ici, la place de ce dont on voudra laisser le soin descriptif aux chercheurs d’autres disciplines, en particulier parmi celles regroupées sous l’étiquette de « sciences de la communication » ; les médias peuvent marquer cette place au sein d’une analyse sémiotique. Dans une perspective davantage ouverte, il semblera admissible, ensuite, que les médias appartiennent à l’orbe des moyens d’expression mis à la disposition des usagers dans leurs pratiques culturelles, qu’ils soient pour la cause constitués en plan d’expression à part entière, ainsi que je le propose, ou qu’on les fasse participer à d’autres configurations modélisatrices. Or, quand on admet cela, on se donne l’opportunité d’arraisonner à nouveaux frais le concept — toujours fuyant — d’expression, distinctement de ce que, en sémiotique hjelmslevienne, on appelle la manifestation. L’enjeu est de taille puisque la double distinction de l’expression et du contenu, d’une part, de la structure et de la manifestation, d’autre part, innerve toutes les théories qui peuvent revendiquer un fondement structuraliste. Enfin, non pas indépendamment de la conceptualisation sémiotique des médias, mais tout de même à côté de cette recherche, l’intermédialité vient ajouter avantageusement aux moyens conceptuels pour rendre compte de la dynamique structurelle des objets sémiotiques. Elle vient ainsi confirmer le dépassement d’une certaine conception statique — décriée depuis longtemps, mais qu’on agite encore comme un épouvantail devant les sémioticiens — de la sémiosis.