- Note de bas de page 1 :

-

Cf Anne Beyaert (éd.) Dynamiques visuelles, Nouveaux Actes Sémiotiques, 73-75, Limoges, Pulim, 2001.

- Note de bas de page 2 :

-

Les études (surtout américaines) qui vont sous le titre de Ritual Studies ont commencé de s’intéresser aux processions religieuses du point de vue du type de sensorialité qu’elles évoquent. Cf par exemple Corinne A. Kratz, Affecting Performance : Meaning, Movement and Experience in Okiek Women’s Initiation, Washington, Smithsonian Institution Press, 1994, p. 4 : « Complexly orchestrated ceremonial performances introduce the analytical challenge of unravelling the intricacies, interweavings, and effects of multiple media, multiple events, and multiple participants and perspectives ». Pour une introduction aux Ritual Studies sur la procession, cfr Kathleen Ashley, « Introduction : the moving subjects of professional performance », dans Kathleen Ashley et Wim Husken (éds) Moving Subjects : Processional Performance in the Middle Ages and the Renaissance, Amsterdam : Rodopi, 2001, p. 7-34. Plusieurs chercheurs ont adopté le concept de synesthésie pour expliquer le fonctionnement sémiotique des processions. Cf Lawrence Sullivan, « Sound and senses : toward a hermeneutics of performance », dans History of Religions, 26, 1986, pp. 1-33 : « The symbolic experience of the unity of the senses enables a culture to entertain itself with the idea of the unity of meaning » (p. 8). Mais il s’agit, peut-être, d’une conception trop statique des processions, à laquelle Kathleen Ashley justement objecte : « His phrase “the unity of meaning” suggests a static effect, but I would emphasise that impact on the senses is also capable of producing movement, change » (op. cit., p. 13). C’est à ce deuxième type de phénomènes que le concept de polysensorialité essaye de fournir une intelligibilité sémiotique.

Les concepts de synesthésie et de polysensorialité, tels qu’ils sont inter-définis dans le cadre de la sémiotique post-greimasienne1, peuvent aider à formuler une nouvelle interprétation du rapport entre la liturgie catholique et la religiosité populaire, c’est-à-dire d’une part le système des formes institutionnalisées qui règlent la communication entre Dieu et la communauté des fidèles et, d’autre part, les variations multiformes et hétérodoxes qui, perturbant cet ensemble plus ou moins organique, donnent lieu au folklore religieux. Les processions constituent un exemple idéal de ce genre de relation.2

- Note de bas de page 3 :

-

Pour une analyse détaillée de ces fêtes, cf. Massimo Leone, Les mutations du cœur – Sémiotique et histoire du changement spirituel, 1563 – 1622, Thèse doctorale pour la section de Sciences religieuses et systèmes de la pensée de l’EPHE, en cotutelle avec le Département d’Histoire de l’Art et musicologie de l’Université de Fribourg (CH), 2004.

La phrase en espagnol, qui est citée dans le titre du présent article, signifie « et ils apparaissaient aussi bien à la vue qu’ils délectaient l’ouïe. » Elle est tirée du manuscrit 2353 de la Bibliothèque Nationale d’Espagne, contenant une Relación de las fiestas, que se han hecho en esta Corte, a la Canonizaciõ de cinco Santos, à savoir une description des fêtes qui furent organisées à Madrid en juin 1622, afin de célébrer la canonisation de cinq nouveaux saints.3 L’auteur y décrit méticuleusement les processions fastueuses qui traversèrent les rues de la Capitale. Il souligne, en particulier, qu’elles étaient à même d’épater tous les sens.

Le couple de concepts synesthésie-polysensorialité est très efficace afin d’analyser la perception que la procession religieuse catholique prédispose dans ses spectateurs. Il est en outre très utile pour comprendre le type de religiosité qui s’exprime par cette charpente perceptive. Mais d’abord, quelques indications historiques sur la procession religieuse catholique sont nécessaires. Elles doivent reconstruire la généalogie de sa structure sémiotique.

- Note de bas de page 4 :

-

Cf Sabine Felbecker, Die Prozession: historische und systematische Untersuchungen zu einer liturgischen Ausdruckhandlung, Antenberge: Oros, 1995 et Meg Twicross, « Some approaches to dramatic festivity, especially processions », dans Id. (éd.) (éd.) Festive Drama – Papers from the Sixth Triennial Colloquium of the International Society for the Study of Medieval Theatre (Lancaster, 13-19 July, 1989), Cambridge : D.S. Brewer, 1996, p. 1-33. Pour une histoire détaillée des processions dans l’Espagne de la Réforme catholique, c Susan Verdi Webster, Art and Ritual in Golden-Age Spain : Sevillian Confraternities and the Processional Sculpture of Holy Week, Princeton, Princeton University Press, 1998.

- Note de bas de page 5 :

-

Pierre Maraval (éd.) Journal de voyage : itinéraire / Egerie, Paris, Éditions du Cerf.

La ville de Limoges est un endroit idéal pour élaborer cette reconstruc-tion, car ce fut probablement par l’abbaye de Saint Martial, consacrée à l’évangélisateur du Limousin, que, vers la fin du onzième siècle, la coutume d’accompagner certains moments de la liturgie catholique par des représentations musicales et ensuite théâtrales se diffusa en Espagne, et précisément auprès du monastère de Ripoll, en Catalogne.4 Le noyau central de la procession moderne se développa à partir de ces représentations, dont la genèse remonte aux premiers siècles après la mort de Jésus, quand les Chrétiens voulurent remémorer les épisodes les plus importants de la vie de leur maître. Selon la Peregrinatio Etheriæ,5 un document du quatrième siècle, des pèlerinages vers le lieu de la passion du Christ existaient, à l’époque, dans la liturgie de l’Église de Jérusalem. Puis, d’autres représentations se mélangèrent au culte, même à l’intérieur des temples. Ensuite, par des parcours qui restent encore à expliquer, la pratique consistant à accompagner la liturgie par des représentations dramatiques se diffusa vers l’Ouest d’Europe, où des textes musicaux et théâtraux furent associés à la liturgie à partir du neuvième-dixième siècle. Les monastères français, et celui de Saint Martial en particulier, jouèrent un rôle de premier plan dans la circulation des textes théâtraux mis en scène dans les églises par des confréries d’acteurs lors des événements principaux de l’année liturgique chrétienne, comme la naissance ou la mort de Jésus.

- Note de bas de page 6 :

-

Cf Rafeal Portillo et Manuel J. Gomez Lara, « Holy Week performances of the passion in Spain: connections with Medieval European drama », dans Meg Twycross (éd.) op. cit., p. 88-94.

- Note de bas de page 7 :

-

Cfr Luigi Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1988.

- Note de bas de page 8 :

-

Cf Barbara I. Gusick et Edelgard E. DuBruck (éds) New Approaches to European Theater of the Middle Ages: an Ontology, New York, Peter Lang.

Historiquement, la structure de la procession catholique moderne dérive en partie de l’expulsion des représentations dramatiques en dehors du temple.6 D’une part elles étaient un instrument rhétorique très efficace pour l’évangélisation et la conversion des fidèles ; d’autre part, elles pouvaient facilement donner lieu à des situations idolâtres ou même blasphématoires ; il ne fallait pas confondre le rite sacramental, où selon le dogme la représentation coïncide avec le représenté, le signifiant avec le signifié, et les dramatisations, où les signes ne sont que des simulacres vides. Il fallait éviter, en outre, que les acteurs, jouissant auprès de l’Église médiévale d’une réputation comparable à celle des prostituées,7 devinssent l’objet d’une attention excessive, ou, pire, qu’en interprétant les protagonistes du panthéon chrétien, ils en souillassent la sacralité.8 En même temps, le clergé, et surtout les Ordres mendiants, souhaitèrent exporter l’efficacité mnémonique et persuasive du théâtre sacré en dehors des confins de l’Église. Cette évolution historique est à la base d’une des caractéristiques structurales les plus importantes de la procession catholique moderne, à savoir celle de fonctionner comme un canal de communication entre l’espace sacré du temple et celui, profane, qui l’entoure.

- Note de bas de page 9 :

-

La littérature sémiotique sur les processions est assez limitée. À part l’étude classique de Louis Marin, « Notes on a semiotic approach to Parade, Cortege and Procession », dans Alessandro Falassi (éd.) Time Out of Time – Essays on the Festival, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1967, p. 220-230, cf C. Clifford Flanigan, « The Moving Subject : Medieval Liturgical Processions in Semiotic and Cultural Perspective », dans Kathleen Ashley, op. cit., p. 35-52.

- Note de bas de page 10 :

-

La bibliographie sur les pèlerinages est très abondante. Du point de vue sémiotique, les contributions les plus intéressantes sont peut-être Victor W. Turner et Edith Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture : Anthropological Perspectives, New York, Columbia University Press, 1978 et Victor W. Turner, Process, Performance, and Pilgrimage : a Study in Comparative Symbology, New Delhi, Concept, 1979.

Les instruments analytiques de la sémiotique textuelle permettent d’élaborer une description plus détaillée et subtile de la structure de la procession religieuse, et de la distinguer d’autres types de phénomènes analogues.9 La direction du mouvement des fidèles par rapport au lieu de culte permet de distinguer entre la procession et la déambulation circulaire : la première implique un éloignement progressif de l’endroit sacré, tandis que la seconde consiste à tourner autour. La distinction entre procession et pèlerinage est plus compliquée10. Les différences les plus évidentes concernent la relation entre l’espace sacré et l’espace profane, la distribution des fidèles, le rythme du mouvement et la structure de l’observation. Dans la procession, un simulacre transcendant explore le territoire profane conjointement aux fidèles qui le transportent. Dans le pèlerinage, au contraire, les fidèles traversent un territoire profane afin de rejoindre un espace sacré, où réside d’habitude un simulacre transcendant ; le pèlerinage est effectué individuellement ou par petits groupes, tandis que la procession est toujours une entreprise collective ; généralement, le pèlerinage ne s’expose pas à un public, tandis que la procession est toujours un spectacle pour quelqu’un.

- Note de bas de page 11 :

-

Aimé-George Martimor, L’église en prière : introduction a la liturgie, Paris, Desclée de Brouwer.

D’autres traits structuraux permettent de créer une classification supplémentaire à l’intérieur du genre dénommé « procession. » En ce qui concerne la qualité temporelle, les processions extraordinaires ou occasionnelles, comme la translation de reliques, les cortèges funèbres ou les processions de remerciement se distinguent des autres en ce qu’elles ne sont pas cycliques mais sporadiques. Quant à la structure du mouvement dans l’espace, les processions rituelles ou cérémonielles se caractérisent par le fait qu’elles ont lieu dans l’espace sacré, sans jamais en sortir : par exemple, l’entrée des ministres dans la liturgie eucharistique, la procession des huiles le Jeudi Saint, celle du pain consacré le Vendredi Saint ou la procession des cierges dans le rite baptismal. Dans ces derniers cas, toutefois, les liturgistes admettent que l’usage du terme « procession » est impropre. En effet, il n’y a véritable procession que lorsqu’un simulacre sacré quitte le temple pour s’aventurer dans le monde immanent.11

Ce trait essentiel, avec les autres caractéristiques structurales de la procession, est à l’origine de l’ambivalence par laquelle l’Église a généralement considéré l’évolution du théâtre sacré. La nature collective de la procession, sa relation avec un public et donc sa dimension sociale, mais surtout sa fonction de canal de communication entre l’espace sacré et celui profane ont engendré une attitude ambiguë, qui est analogue à celle qui a caractérisé la relation du Catholicisme vis-à-vis des images. Comme ces dernières, les processions étaient, d’un côté, d’efficaces instruments d’évangélisation, et devaient donc être défendues de tout iconoclasme ; de l’autre coté, elles étaient dangereuses, pour des raisons qui peuvent être introduites par un apologue.

Beaucoup plus invraisemblable que les exempla ficta, la réalité stimule souvent la pensée plus que l’imagination.

Le 9 mai 1087 soixante-deux marins de Bari, populeux centre côtier des Pouilles, dans le sud d’Italie, s’amarrèrent aux jetées de leur port après avoir dérobé aux Sarrasins de Mira, en Turquie, la dépouille sacrée de Saint Nicolas, protecteur de la ville italienne. Le 8 mai 2003, comme toutes les années, un cortège de plusieurs dizaines de chalutiers transportait une statue du Saint patron à partir de la Basilique éponyme vers le port, renversant la direction du voyage des reliques afin de remémorer et célébrer l’épisode de piraterie vertueuse. Les bateaux contenaient presque mille pèlerins, tandis que vingt-mille spectateurs regardaient la procession debout, tout au long des quais de Bari. Le ciel était d’azur, la température très élevée. Selon la tradition, une copieuse batterie de feux d’artifice, explosés des jetées du port, devait marquer le moment culminant du trajet rituel. Mais, pour des raisons qui restent à découvrir, après la première série d’éclats, qui ont inscrit dans le ciel la joie des fidèles, les obus contenant la deuxième série se sont inclinés vers le bas et ont commencé à propulser les feux vers la mer, à quelques mètres des bateaux. Ensuite, les obus des séries suivantes étant liés aux précédents, ils ont tous dirigé leurs bouches vers les chalutiers. La procession s’est alors transformée en une bataille navale. Plusieurs bateaux ont été frappés et coulés, d’autres ont été violemment renversés par les massives colonnes d’eau surgies de la mer à la suite des explosions ; soixante-dix pèlerins, la plupart en grande toilette, ont été jetés à l’eau, secoués par les vagues, frappés par les débris, entourés et étouffés par la fumée, éblouis par les lueurs, assourdis par les éclatements, étourdis par les cris des autres naufragés, par les exclamations des spectateurs -qui soupçonnaient un attentat de terroristes-, par les mégaphones des sapeurs : bref, ils ont vécu une véritable expérience polysensorielle (ill. 1).

Ill. 1

Heureusement, la prompte intervention des pêcheurs de Bari a conjuré le désastre : tous les pèlerins ont été sauvés, plusieurs étant blessés, peu avec gravité. Le prieur de la Basilique, interrogé par les journalistes à propos des accidents, a déclaré : Saint Nicolas nous a accordé sa grâce.

- Note de bas de page 12 :

-

Charles Zika, dans « Hosts, processions and pilgrimages : controlling the sacred in fifteenth-Century Germany », dans Past and Present, 118, 1988, p. 25-64 suggère que les pèlerinages sont traditionnellement des rituels impliquant une dispersion du pouvoir, tandis que les processions seraient caractérisées par l’exercice d’une maîtrise centrale de la part de l’institution religieuse. Mais nous convenons avec Kathleen Ashley (op. cit., p. 32, n. 79) sur le fait que « he oversimplifies the procession by assuming that it always simply ‘emphasized the community’s celebration of its sacred objects throughout prescribed political space’« . Les processions, en effet, peuvent devenir parfois le lieu d’une dispersion sensorielle (et sémantique) plutôt qu’un endroit de synesthésies (et donc d’unité des significations).

L’affirmation du curé apparaît comique, car elle essaye pathétiquement de rendre au Saint la sacralité qui lui a été soudainement soustraite par l’accident. Cet apologue exemplifie efficacement l’un des dangers les plus graves parmi ceux qui sont impliqués par la structure de la procession. Alors qu’à l’intérieur du temple la liturgie règle minutieusement la relation entre le sacré et les hommes, lorsqu’un simulacre de la transcendance entreprend son voyage processionnel au milieu du monde immanent, il s’expose à tous les risques de l’imprévisibilité. L’Église a réagi à ce danger en essayant d’exporter le temple en même temps que le sacré, c’est-à-dire en réglementant scrupuleusement la liturgie des processions, notamment à partir du Concile de Trente. Toutefois, dans ce cas-là ses efforts ont été moins efficaces par rapport à ceux qui ont été effectués afin de discipliner, par exemple, la production d’images sacrées. Les processions étant créées par la collectivité des fidèles, et non par l’individualité des artistes, elles, échappent, par définition, à un contrôle rigide12. L’Église a eu beau produire une littérature technique, comme les manuels de procession du Moyen Âge : la religiosité populaire a continué de se manifester par des formes hétérodoxes, dont les caractéristiques principales peuvent être illustrées, encore une fois, par deux apologues.

- Note de bas de page 13 :

-

Paradoxalement, la mort véritable de l’acteur qui représente Judas est un cliché du théâtre religieux médiéval : « En celluy jeux, y olt encor ung aultre prebstre, qui ce appelloit seigneur Jehan de Nissey, qui estoit chappellain de Mairange, lequelle pourtoit le parsonnaige de Judas ; mais, pour ce qu’il pandit tropt longuement, il fut pareillement transis et causy mort, car le cuer luy faillit ; parquoy il fut bien hastivement despandus, et en fut pourté en aulcuns lieu prochain pour le frotter de vin aigre et aultre chose pour le reconforter », Chronique de Philippe de Vigneulles, cité dans Jody Enders, Death by Drama and Other Medieval Urban Legends, Chicago et London, the University of Chicago Press, 2002, p. 207. L’auteur justement conclut son ouvrage en affirmant : « Part of every legend is true » (p. 202).

Le premier est tragique. Le 23 avril 2000 la paroisse de Camerata Nuova, un village de deux-cent habitants situé à quatre-vingt kilomètres de Rome, mettait en scène, selon la tradition, la représentation sacrée de la Via Crucis. Comme toutes les années, les jeunes de Camerata interprétaient les différents personnages de la Passion du Christ. Tout s’était bien passé lors de la première mise en scène du Vendredi Saint, mais le jour suivant, lors de la deuxième représentation, un accident terrible eut lieu. Un jeune homme de vingt-trois ans, dont le nom ne sera pas mentionné, interprétait le rôle de Judas. Au moment où, la corde au cou, il se jeta d’une marche de trente centimètres afin de représenter le suicide du traître, pour des raisons mystérieuses, peut-être à cause d’une corde trop courte ou d’un élan trop vigoureux, il se provoqua des lésions létales à l’aorte. Il demeura pendu pendant dix minutes, illuminé par les réflecteurs, admiré par tous les habitants de son village, y compris sa famille, probablement impressionnée par le réalisme de l’interprétation. Par malheur, le tragique malentendu ne fut dévoilé que trop tard13.

- Note de bas de page 14 :

-

Cf Otis Howard Green, Vida y obras de Lupercio Leonardo de Argensola, Saragosse, Institución Fernando el Católico, 1945.

Le deuxième apologue, pour équilibrer l’effet du premier, sera comique. L’auteur de tragédies Leonardo de Argensola, qui vécut en Espagne à la fin du seizième siècle, raconte que pendant une représentation sacrée de la vie de la Vierge, mise en scène dans les rues de Séville par une confrérie d’acteurs autour de 1590, il fut témoin d’un scandale. L’actrice qui interprétait la Vierge était la concubine de l’acteur qui interprétait Saint Joseph. Leur union pécheresse était si notoire que, lors de la scène de l’Annonciation, quand la Vierge étonnée doit répondre à l’ange qu’elle ne connaît pas d’homme, le public sévillan accueillit la représentation de l’immaculée conception, dogme parmi les plus fondamentaux du Catholicisme, par un fracassant éclat de rire.14

- Note de bas de page 15 :

-

Les liturgistes les distinguent de celles commémoratives en raison de la différence suivante : alors que ces dernières se rattachent historiquement au désir de remémorer les étapes fondamentales du sacrifice du Christ pour le salut des hommes -comme la procession de la présentation de Jésus au temple, celle des palmes ou la procession byzantine de l’épitaphe- les processions dévotionnelles ou votives, les plus nombreuses, manifestent un lien assez faible avec l’eschatologie catholique.

Le sens de ces deux apologues est clair : lorsque la chair représente le sacré, elle risque de l’exposer à deux dangers parmi les plus graves qui le menacent : la mort et le rire. L’opposition/articulation sémiotique entre unité sensorielle et polysensorialité peut être utile afin d’expliquer ce qui arrive à la perception prédisposée par la structure de la liturgie catholique lorsqu’elle est exportée dans le contexte d’une procession. Cette transformation est évidente surtout dans le cas des processions dévotionnelles et votives,15 comme celles réalisées afin d’honorer les Saints, la Vierge ou le sacrement de l’eucharistie. La procession du Corpus Domini en est un exemple très significatif, sur lequel nous allons maintenant nous pencher de façon minutieuse.

La liturgie chrétienne se construit autour de l’eucharistie, qui théologiquement n’est pas une simple représentation : le dogme de la transsubstantiation implique une élimination de l’altérité entre expression et contenu et nie la possibilité de toute représentation. De ce point de vue, l’eucharistie est ineffable, et l’évolution de sa liturgie peut être interprétée comme l’effort pour construire une charpente de communication, et donc de communion, autour de ce caractère ineffable. Comme l’affirme le liturgiste français Aimé-George Martimort, tous les signes perceptibles qui composent la liturgie catholique participent, selon la définition acceptée par le dernier Concile Vatican, de la même nature : ils sont des sacrements efficaces en même temps que des signes perceptibles. Afin de communiquer le mystère de l’eucharistie, l’Église catholique a adopté des moyens expressifs faisant appel à tous les sens, mais en même temps elle a continuellement essayé de les harmoniser selon deux principes : la synthèse des éléments sensibles et leur hiérarchisation. Quant au premier principe, l’Église a toujours tâché de guider l’évolution de la liturgie à fin qu’elle devienne la pure expression d’une réalité supranaturelle, et en particulier de la présence de Christ et de l’action de l’Esprit Saint. Naturellement, selon les époques historiques et culturelles, des fluctuations ont eu lieu entre une adhésion stricte à ce principe, caractéristique des périodes de réforme, et une interprétation plus flexible du même. Cependant, en général, tous les signes de la liturgie ont été orchestrés autour d’un même projet communicatif. Maints exemples de cette évolution peuvent être trouvés dans l’histoire de la musique sacrée, de l’iconographie religieuse, des gestes rituels, etc.

Quant à la hiérarchisation des éléments sensibles dans la liturgie catholique, elle peut se définir par opposition à la stratégie communicative des protestantismes. Alors que la réception luthérienne de la théologie de Saint Paul a mis l’accent sur la relation entre la foi et l’ouïe, et même sur la nécessité d’isoler ce dernier sens par rapport aux autres, après le Concile de Trente, l’Église catholique n’a pas renoncé à la vaste gamme de possibilités communicatives implicites dans la pluralité sensorielle ; pourtant elle l’a de plus en plus bridée dans une hiérarchie où la parole occupe toujours une position centrale, autour de laquelle se disposent, en ordre décroissant d’importance, des éléments sensibles auditifs, visuels, tactiles, gustatifs. Cette organisation est particulièrement évidente dans la liturgie de l’eucharistie. Quoique le goût y soit le sens le plus sollicité, il doit être renié pour que l’adhésion des fidèles à la théologie catholique s’accomplisse pleinement : à cette fin, les saveurs du pain et du vin sont situées au centre d’un réseau sensoriel qui spiritualise les corps des fidèles en même temps qu’il déplace leur attention vers la transsubstantiation du corps du Christ. La parole du ministre guide ce déplacement, auquel tous les éléments sensibles de la liturgie sont subordonnés. Par exemple, même l’hostie, ce voile insipide qui se confond avec la salive aussitôt qu’il est introduit dans la bouche, aide les fidèles à vivre l’expérience d’une nourriture spirituelle et à oublier la consistance matérielle du pain, cette masse fibreuse qu’il faut mâcher, presser contre les dents et les gencives, remuer avec la langue et contre le palais.

- Note de bas de page 16 :

-

Sur les processions du Corpus Domini (o Corpus Christi) au Moyen-Âge, cfr Miri Rubin, Corpus Christi : the Eucharist in Late Medieval Culture, New York et Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

La procession du Corpus Domini est un bel exemple des transformations qui subissent la synthèse et la hiérarchie des éléments sensibles de la liturgie eucharistique lorsqu’elle est projetée en dehors de l’espace strictement sacré du temple. La fête du corps du Christ fut instituée en 1264 par la bulle Transiturus, signée par le pape Urbain V, lequel essaya d’institutionnaliser et réglementer une pratique qui était déjà assez répandue dans plusieurs diocèses, à savoir celle de porter le viatique en procession par les rues d’une ville16. Le Rituale Romanorum, sorte de manuel de liturgie catholique promulgué par le pape Paul V en 1614, confirma la légitimité des processions eucharistiques et les promut comme une occasion pendant laquelle les fidèles pouvaient témoigner publiquement en dehors du temple leur adhésion au dogme de l’eucharistie (lequel avait subi des dures attaques pendant la Réforme protestante). Mais l’Église ne fut jamais capable de réglementer ce type de processions. Elle y a imposé, au plus, un cadre d’interprétation théologique, lequel cependant n’a pas pu empêcher la transformation de la structure perceptive de la liturgie lorsqu’elle est exportée dans un territoire profane. Comme le déplorent les liturgistes catholiques contemporains, cette expulsion a démantelé l’originaire orchestration des éléments sensibles autour du sacrement de l’eucharistie. Pendant la procession, la vue acquiert une importance prédominante : la majorité des fidèles ne fréquentent pas le sacrement de l’eucharistie ni avant ni après la procession, se contentant d’entrer en relation visuelle directe avec le Corps du Christ.

En général, dans la majorité des processions, les principes de la synthèse et de la hiérarchisation des éléments sensibles sont renversés et transformés dans un nouveau cadre perceptif, se caractérisant par une dispersion des moyens expressifs et par un bouleversement de la pyramide sensorielle. Ces deux dynamiques se manifestent de la façon la plus évidente et spectaculaire dans la religiosité populaire espagnole. En ce qui concerne le premier principe, à savoir celui de l’éparpillement des éléments sensibles, il s’agit probablement d’un trait essentiel de toutes les processions, car la translation du sacré en dehors de l’espace clos du temple implique une sorte d’étalement des signes liturgiques. D’une certaine façon, la relation entre la procession et la liturgie est similaire à celle entre un système sémiotique et son procès : une diachronie des formes de la religiosité populaire remplace leur orchestration synchronique dans la liturgie. Ce phénomène est évident dans les modifications que la procession religieuse entraîne quant à la structure de la perception. En général, dans l’architecture des églises catholiques, et dans la façon dont la liturgie en règle l’usage par les fidèles, cette structure se caractérise par une morphologie assez proche de celle du théâtre moderne : le point de vue des fidèles s’oppose à celui des ministres, mais il demeure néanmoins essentiellement homogène. Cette uniformité est complètement bouleversée dans la structure perceptive des processions religieuses.

Un premier type d’hétérogénéité est introduit par le dédoublement de l’espace scénique : la messe n’est jamais un spectacle, tandis que la procession entraîne toujours une distinction entre le cortège et son public. Cette opposition est d’ailleurs l’un des éléments fondateurs de la nature idéologiquement conservatrice et conformiste des processions. Ce premier type de diversité perceptive implique également un corollaire : les spectateurs comme les participants reçoivent une perception fragmentaire du flux processionnel, mais il s’agit de deux partialités différentes : les premiers peuvent reconduire la polysensorialité de leur expérience perceptive à l’unité de la liturgie, tandis que les seconds sont condamnés à une réception partielle par les coordonnées proxémiques qu’ils occupent dans le cortège. Enfin, même à l’intérieur de deux régimes perceptifs, celui des spectateurs et celui des participants, la nature essentiellement cinétique de la procession introduit des différences considérables.

- Note de bas de page 17 :

-

Quoique la bibliographie sur la Semana Santa espagnole soit assez abondante, une analyse anthropologique et sémiotique globale de ce phénomène est encore à réaliser. Cf, parmi les ouvrages les plus importants, Timothy Mitchell, Passional Culture : Emotion, Religion, and Society in Southern Spain, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990 ; Antonio Nuñez de Herrera, Semana Sant : teoria y realidad, San Vicente : Ediciones Giralda, 1993 ; Rito, musica y escena en Semana Santa, Madrid, Comunidad de Madrid, Consejeria de Educación y Cultura, Centro de Estudios y Actividades Culturales, 1994 ; José Jimenez Guerrero (éd.) Cofradias, historia, sociedad : estudios sobre la Semana Santa malagueña, Malaga : Editorial Sartia, 1997 ; Antonio Perez Valero, A través de mi Capuz, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 1997 ; Susan Verdi Webster, cit., etc.

Une analyse des éléments sonores qui apparaissent dans les processions de la Semana Santa espagnole confirme cette interprétation.17 Plusieurs catégories de sons y peuvent être distinguées. La première est celle des sons purement rythmiques, comme celui des tambours ou des trompettes, qui scandent le mouvement des fidèles. Ces sons introduisent un certain ordre dans le flux processionnel, mais ils ne contribuent guère à en unifier l’expérience perceptive. Au contraire, ils disparaissent lorsque la deuxième catégorie de sons intervient, celle des chants dévotionnels, comme le Miserere. À cette catégorie appartiennent aussi les saettas, dont le nom signifie littéralement « foudres. » En effet, la forme perceptive qu’elles proposent est analogue à celle d’un foudre qui déchire les ténèbres : pendant les processions de la Semana Santa espagnole, et surtout dans celles d’Andalousie, soudainement le cortège s’arrête, tout le monde se tait, et un chanteur, normalement sans accompagnement instrumental ou bien accompagné par des percussions, dirige au ciel et à ses représentants, par exemple les saints ou la Vierge, une chanson qui résonne dans l’espace vide et silencieux. Le foudre, signe de l’ire de Dieu, est envoyé du ciel vers la terre ; la saetta, au contraire, adressée de la terre vers le ciel, est un signe de l’amour des fidèles. Toutefois, l’isolement perceptif dans lequel ce signe se manifeste, combiné avec la multiplicité des points de vue (ou des points d’ouïe) qui le reçoivent, contribue à détacher ce type de son de l’ensemble de la liturgie et à le transformer dans un véritable spectacle. En outre, la virtuosité du chanteur et surtout le rôle prédominant que la corporéité de la voix y acquiert bouleversent le deuxième principe de la liturgie, à savoir la hiérarchisation des éléments sensibles : la voix devient plus importante que la parole.

La troisième catégorie de sons est celle qui introduit le bouleversement le plus remarquable dans l’ordre liturgique : alors que dans le temple, tout son est subordonné au développement de la liturgie, la religiosité populaire de la procession contient des formes sonores anarchiques, produites par les fidèles mêmes, qui peuvent intervenir à n’importe quel moment du cortège. La « matraca » de Castilla y León, représentée dans l’ill. 2, ou les petites cloches que les infants font tinter le dimanche de Pâques à Puerto Real, prêt de Cádiz, en sont un exemple. La tendance à mettre l’accent sur la corporéité de la production musicale se manifeste également dans l’adoption d’instruments sonores aux formes exubérantes ou monstrueuses, comme les gigantesques cors qui apparaissent le Vendredi Saint à Murcia. Mais c’est surtout dans l’usage des tambours que cette réintroduction du corps dans la musique liturgique résulte frappante. Dans le petit village de Híjar, prêt de Teruel, les tambours sont battus sans cesse jour et nuit, du Jeudi Saint jusqu’au dimanche de Résurrection. Le tambour se transforme donc d’instrument musical en instrument pénitentiel, qui se teignant du sang des batteurs (ill. 3).

Ill. 2

Ill. 3

Le corps, que la structure perceptive de la liturgie catholique tend à spiritualiser, en subordonnant les sens, et particulièrement le toucher et le goût, à la parole et au miracle de la transsubstantiation, réapparaît de façon violente dans les processions, et surtout dans la Semana Santa espagnole, bouleversant la hiérarchie des sens.

- Note de bas de page 18 :

-

Roger Caillois, Les jeux et les hommes ; le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1958.

Une première modification concerne le rythme même du flux processionnel. Dans le village de Villanueva de la Serena, en Extremadura, le dimanche de Pâques les fidèles transportent une statue de la Vierge hors de l’église en courant. La lenteur et le rythme ordonné, traditionnels de la liturgie, sont remplacés par une perception désordonnée et instable, qui transmet l’euphorie et l’effort pénitentiel des fidèles, mais qui offre également un spectacle incontestablement peu hiératique. L’effort, et le sens de la fatigue corporelle jouent un rôle prédominant dans plusieurs processions espagnoles, qui perturbent la spiritualité de la liturgie en adoptant des régimes sensoriels qui ressemblent beaucoup à celui du jeu. La procession, alors, ne se manifeste pas seulement comme un spectacle, mais aussi comme une activité ludique. La façon dont les différentes processions de la Semana Santa espagnole modifient la stratégie perceptive de la liturgie peut donc être catégorisée selon la célèbre typologie des jeux inventée par Caillois.18 Une composante de vertige, par exemple, prévaut non seulement dans les courses processionnelles, qui contiennent également un élément agonistique (il faut se rappeler que les pasos, les statues de la Semana Santa, peuvent arriver à peser plusieurs quintaux), mais aussi dans d’autres traditions.

À Castielfabib, prêt de Valencia, le dimanche des Pâques les jeunes hommes du petit village s’accrochent à l’une des quatre cloches du campanile, celle de Saint Guillaume, et voltigent dangereusement dans l’air. Dans ce rite, le corps arrive à remplacer l’instrument liturgique ou du moins à se fondre avec lui. On raconte qu’une fois le battant de la cloche se détacha juste au passage de la procession, mais heureusement Saint Guillaume fut aussi efficace que Saint Nicolas dans la protection de ses fidèles. Toutefois, ce genre de jeux processionnels présente des risques théologiques outre que physiques. Lorsque au dix-huitième siècle un curé illuminé voulut interrompre cette dangereuse dévotion, les jeunes hommes de Castielfabib continuèrent à voltiger accrochés à la cloche, mais en tenant dans une main le battant, de sorte à ne pas être aperçus par le prêtre. Cet épisode montre de quelle façon un élément corporel introduit dans le cadre d’une procession peut se transformer dans le centre d’une pratique purement ludique, où la perception individuelle du vertige est totalement détachée du sens global du rite.

Une autre catégorie ludique, celle de la mimicry, caractérise plusieurs processions religieuses, dont la genèse, d’ailleurs, comme il a été expliqué plut tôt, est étroitement liée à l’évolution des formes du théâtre sacré et à leur passage de l’intérieur à l’extérieur du temple. Alors que l’Église a essayé d’expulser des processions la dimension corporelle du théâtre, par exemple en remplaçant les figurants humains par des statues en bois, l’esthétique de la religiosité populaire a manifesté une tendance opposée, qui a mis en évidence le corps et sa sensualité plutôt que l’unité de la structure perceptive liturgique. Cette tendance s’exprime, par exemple, dans l’évolution de la sculpture processionnelle espagnole, dont le réalisme extrême (présence de vêtements, bijoux et cheveux, abondance de sang et blessures, expressivité des yeux) peut être interprété comme une réaction à cette purification des représentations sacrées. La même propension à réintroduire le corps et ses sens dans les processions religieuses se retrouve également dans les traditions populaires, lesquelles dans la Semana Santa espagnole se caractérisent souvent par une mimicry extrême et par une corporéité remarquablement sensuelle.

À Valverde de la Vera, en Extremadura, la nuit du Jeudi Saint, une trentaine de villageois, donnent lieu au rite des « empalaos », des « empalés » ; chacun caché dans sa propre maison, ceux qui en reçoivent l’autorisation et l’honneur par la confrérie locale qui gère ce rituel se font ligoter à un lourd tronc d’arbre avec une corde rêche et épaisse qui leur immobilise les bras écartés et leur serre le torse nu comme les annaux d’un serpent (ill. 4). Les parents et les amis proches assistent les empalaos dans la préparation de la pénitence. Puis, à partir de minuit, chacun indépendamment des autres, ils sortent en procession. Déchaussés, voilés, une couronne d’épines sur la tête, des lourdes chaînes attachées aux extrémités du tronc, deux épées en croix accrochées au dos (ill. 5), ils parcourent les pentes escarpées et obscures du village, de temps à autre soulageant les pieds meurtris en les trempant dans l’eau qui coule dans le creux des rues. Un parent, dont l’anonymat est protégé par une couverture épaisse qui lui cache la tête, précède l’empalé avec un lumignon, afin de faciliter ses déplacements dans les ténèbres du village et de lui éviter les chutes. Les femmes ont droit à une pénitence plus légère : elles transportent une lourde croix de bois sur une épaule. À chaque fois qu’un pénitent, s’agisse-t-il d’un homme ou d’une femme, en rencontre par hasard un autre, ou bien à chaque fois qu’il se retrouve devant les croix en pierre parsemées dans le village, ou encore devant le crucifix de la procession qui sort elle aussi après minuit, il doit s’agenouiller. L’opération est particulièrement compliquée pour les hommes, lesquels doivent l’effectuer tout en étant si lourdement harnachés et sans la possibilité de s’aider avec les bras.

Ill. 4

Ill. 5

L’origine historique de ce rite est incertaine. Selon une des théories proposées, il s’agirait d’une tradition née après l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492, par laquelle les convertis (les « conversos ») souhaitaient démontrer la véridicité de leur adhésion au Catholicisme. Les empalaos introduisent dans le rituel une forte composante de mimicry pénitentielle ; ils miment le calvaire du Christ, mais surtout ils en reproduisent la souffrance corporelle : pendant la procession, la corde ouvre des pustules saignantes dans la chair des pénitents et en ralentit la circulation du sang ; à la fin du rituel, des vigoureux frottements avec de l’alcool seront nécessaires pour que les empalaos puissent récupérer leur sensibilité. Naturellement, l’adoption de la chair comme moyen expressif de la représentation sacrée prête le flanc (littéralement et métaphoriquement) à plusieurs risques. La collectivité et la visibilité des processions religieuses sont complètement renversées : les empalaos effectuent des processions individuelles et anonymes, une sorte d’hybride entre pèlerinage et procession. Le hasard de leurs parcours à l’intérieur du village génère une structure perceptive qui étourdit continuellement le spectateur et le distrait même de la participation à la procession collective. Le caractère spectaculaire et masochiste de la cérémonie attire aujourd’hui le regard voyeur et sadique des curieux, voire des touristes. Voici par exemple les conséquences hasardeuses auxquelles la liturgie s’expose lorsqu’elle est exportée en dehors de l’église : la masse, chaque année plus nombreuse, des curieux qui entourent les empalaos et les guettent et les traquent dans les rues de Valverde transforme la structure perceptive ordonnée et harmonieuse de la liturgie dans un véritable chaos sensoriel où le centre de l’attention est éparpillé de façon telle que la synthèse sensorielle est remplacée non par une simple polysensorialité mais par une véritable caco- perception. Le flash qui dévoile l’anonymat des pénitents en défait en même temps la sacralité (ill. 6).

Ill. 6

- Note de bas de page 19 :

-

Cfr Maureen Flynn, « The spectacle of suffering in Spanish streets », dans Barbara A. Hanawalt et Kathryn L. Reyerson, City and Spectacle in Medieval Europe, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994, p. 153-168.

- Note de bas de page 20 :

-

José Saramago, Memorial do convento, Lisbon, Editorial Caminho, 1982.

Le corps blessé, torturé, écorché, saignant est le protagoniste de plusieurs rites de la Semana Santa espagnole. La perception des observateurs est située dans un espace sensoriel empathique, où le corps des fidèles n’est plus spiritualisé par l’action sacramentelle, comme dans l’orthodoxie liturgique, mais éveillé par la sensualité de la tradition populaire. Dans le village de San Vicente de la Sonsierra, dans La Rioja, le Jeudi et le Vendredi Saint les membres de la confrérie des « picaos » (littéralement, « les pincés ») se flagellent pendant la procession. La tête capuchonnée, ils se frappent violemment avec un fouet de lin (ill. 7). Ensuite, les boursouflures ainsi provoquées sont transformées en blessures par un confrère, qui éponge le dos meurtri des pénitents avec de l’eau mélangée à des cristaux de verre. Le dos est enfin pincé douze fois, chacune des plaies ouvertes dans la chair symbolisant l’un des Apôtres. La pratique pénitentielle de la flagellation, qui fut durement combattue par l’Église médiévale,19 survit dans la procession religieuse de ce petit village espagnol. Quoique la progressive laïcisation de son publique ait transformé cette tradition en un événement touristique et médiatique, il demeure exemplaire de la façon dont les coutumes processionnelles bouleversent radicalement la hiérarchie sensorielle typique de la liturgie, en y introduisant une composante sensuelle et érotique. Les films de Buñuel, et surtout la Voie lactée (1969), ont construit une parodie autour de ces éléments de la religiosité populaire espagnole, mais c’est surtout José Saramago, dans un passage de son Mémorial du Couvent, qui a décrit en profondeur la sensualité des processions religieuses et, en particulier, de certains rites pénitentiels.20

Ill. 7

- Note de bas de page 21 :

-

René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982.

Les deux autres catégories ludiques théorisées par Caillois, à savoir la compétition et le hasard, interviennent aussi dans la définition de la polysensorialité processionnelle. La perception bipolaire typique de jeux agonistiques apparaît, par exemple, dans les processions où deux ou plusieurs confréries entrent en compétition pour avoir l’honneur d’être celui qui glorifiera le mieux le Christ, par exemple la rivalité entre blancos, negros et morados dans la Semana Santa de Huércal-Overa, prêt d’Almería, celle entre coliblancos et colinegros à Baena, près de Cordoue ou encore la spectaculaire compétition entre « Blancs » et « Azurs » à Lorca, dans la région de Murcia, réminiscence de la rivalité traditionnelle entre franciscains et dominicains. Une forte composante agonistique transforme également la perception de la transcendance et de sa relation avec le mal, laquelle devient remarquablement manichéenne. Dans plusieurs villages d’Espagne, par exemple, le jour des Pâques un fantoche représentant Judas est trucidé par les fidèles. À cet égard, l’un des rituels les plus hétérodoxes est certainement celui du village d’Aldea de Cuenca, prêt de Cordoue, où un simulacre du traître est accroché au sommet d’un long poteau et ensuite fusillé par les fidèles, tous armés de leur propre carabine (ill. 8). À Yepes, dans la région de Tolède, Judas est traité de façon moins violente : on le fait rebondir sur une bâche (ill. 9), tandis qu’à Alfaro, dans La Rioja ou en Extremadura, il est carrément brûlé, le fantoche adoptant souvent des connotations politiques (en 2003, par exemple, le Judas de Torremenga de la Vera avait le visage de Saddam Hussein). Cette tradition se rattache à la nombreuse famille des rituels religieux inhérents à la création et à la punition d’un bouc émissaire,21 ainsi qu’aux rituels d’expulsion de l’hiver. Ce genre de coutumes introduit une forte polarisation perceptive dans l’unité sensorielle de la procession religieuse : le cortège sacré se mélange alors avec la parade militaire.

Quant aux éléments hasardeux, les alea de Caillois, ils se retrouvent surtout dans ce qui pourrait être appelé la « mantique processionnelle. » Tout dans la procession devient signe de l’attitude de Dieu envers ses fidèles, chaque moment de la liturgie étant utilisé afin de dévoiler l’impénétrabilité de la volonté divine.

Ill. 8

Ill. 9

- Note de bas de page 22 :

-

Cfr Josep Ruvira, El caso Santos, Valencia : Mà d’Obra, 1996 ; Carles Santos, Carles Santos : Espai d’Art Contemporani de Castelló, Valencia, Generalitat Valenciana, 1999 ; Josep Ruvira (éd.) Carles Santos, Girona, Ajuntament de Girona, 2001. Je remercie Carles Santos et sa compagnie d’avoir facilité mes recherches par l’envoi de matérial vidéo.

Quand l’art contemporain espagnol représente et caricature la religiosité populaire, il ne fait que mettre en évidence les traits qui caractérisent la transformation de la structure perceptive implicite dans la liturgie catholique lorsqu’elle est bouleversée par l’expulsion en dehors de l’espace sacré. Les mécanismes de la polysensorialité et de la subversion perceptive sont alors exploités jusqu’aux dernières conséquences, à savoir la parodie et, en suite, le blasphème. L’artiste catalan contemporain Carles Santos constitue un exemple parfait de cette évolution. D’abord, il est utile de connaître quelques données de sa biographie.22

Depuis l’âge de cinq ans il étudie la musique avec rigueur et discipline, développant avec les sons et surtout avec le piano une relation qui marquera profondément l’ensemble de son chemin artistique et créatif. Quoiqu’au long de sa tourbillonnante carrière, Carles Santos ait exploré toutes les formes expressives, la musique demeure le fil conducteur de son œuvre. Dans l’univers sémantique élaboré par Santos, le piano joue un rôle central (qui se traduit souvent dans la position spatiale que l’instrument occupe dans ses pièces théâtrales) ; il évoque des tensions contradictoires : d’une part il se manifeste comme un objet s’opposant à la liberté de l’artiste ; d’autre part il devient un instrument de plaisir sensuel et même sexuel. La participation aux activités de l’avant-garde catalane, et surtout à celles du Grup de Treball de Barcelone, que fréquenta également Antoni Tápies, est une autre étape importante dans l’évolution artistique de Carles Santos. Aux années soixante, comme directeur du Grup Instrumental Catalá, il contribua à la diffusion de la musique de Boulez, Stockhausen et Webern. Ensuite, influencé par Fluxus, la body art, la performance et les créations de John Cage (avec qui il travailla à New York), il élabora des pièces musicales dans lesquelles la sollicitation polysensorielle du spectateur, et la rupture de l’harmonie perceptive, constituaient une préoccupation fondamentale. Profitant des espaces de liberté créative que l’Institut Allemand et l’Institut Français de Barcelone lui offraient au milieu du conservatisme musical de l’Espagne de Franco, il dirigea des pièces musicales en transformant radicalement le rôle du directeur d’orchestre. Par exemple, pendant l’exécution de Water Music de John Cage, il se lavait les mains dans une cuvette d’eau ; pendant celle de Visible Music de Dieter Schnebel, caché derrière un parevent, il gonflait des ballons et faisait exploser des pétards ; pendant la direction de Piraña, de Tomás Marco, il tirait du fond de la salle un banc attaché à une corde. Entre 1967 et 1979 il se consacra au cinéma, explorant la relation entre les sons musicaux et les images. Dans l’un de ses films, par exemple, intitulé Preludio de Chopin n. 18 Op. 28, tourné en 1974, un plan fixe contient une photographie représentant ses mains sur le clavier. Ce plan est suivi par 264 plans analogues, qui résument les mouvements que les mains du pianiste doivent effectuer afin d’exécuter le prélude. Le film n’a pas de son. À partir de 1978, il arrête d’exécuter la musique d’autres compositeurs et se dédie entièrement à ses propres créations. Il est influencé par le minimalisme américain, et surtout par Morton Feldman, Earle Brown, David Tudor ou Philip Glass, mais en même temps il le modifie profondément, jusqu’au point que certains critiques définissent son style « minimalisme romantique ». Dans les performances, et ensuite dans les pièces théâtrales et lyriques, l’imaginaire de Carles Santos se complexifie de plus en plus, chaque nouvelle étape englobant tous les éléments élaborés dans la précédente.

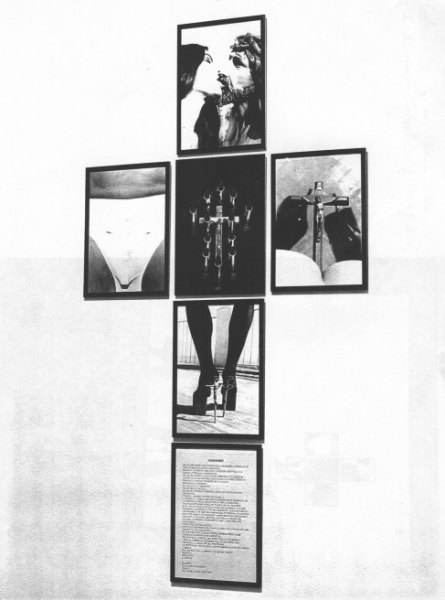

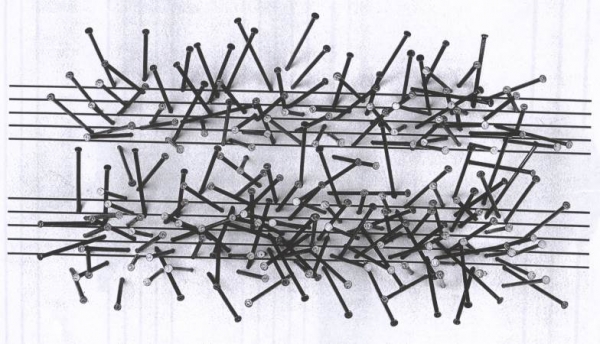

Dans son œuvre théâtrale, l’artiste catalan utilise souvent des éléments expressifs arrachés à la religion catholique et surtout à ses expressions populaires. Il met en évidence et souligne les principes qui règlent la transformation de la liturgie en spectacle, à savoir l’introduction du chaos perceptif et la prédominance de la chair. Dans l’imaginaire religieux de Santos, cette subversion sensorielle aboutit souvent au blasphème, que d’ailleurs l’artiste revendique comme l’un des moteurs de sa création. Par exemple, dans la performance Caligaverot, que Santos a créé en 1999 en s’inspirant de la Semana Santa catalane, l’artiste, accompagné par un ténor et par un soprano, récite un texte devant une série de six images disposées en croix (ill. 10). Une analyse détaillée de cette performance permet de démontrer de quelle façon elle intensifie des propensions qui sont déjà présentes dans la religiosité populaire. Le texte imite la phonétique du Catalan, mais il ne signifie rien de précis. Cependant, grâce à la présence de mots comme « Deu », à leur répétition, à la combinaison des sons, à la prosodie de la récitation et surtout grâce à la présence de l’image constituant l’arrière-plan de la performance, il parvient à évoquer un contenu blasphématoire. La parole sainte et sanctifiant qui domine l’orchestration sensorielle de la liturgie est alors transformée dans son contraire, à savoir dans une parole diabolique qui n’a pas de sens, mais qui signifie par l’emphase attribuée à la matière expressive. Quant au contexte visuel qui oriente la réception de la performance, la sensualité de la Semana Santa espagnole y est intensifiée jusqu’au scandale. La chair, que l’Église a constamment essayé d’ôter de la liturgie et des ses extensions procession-nelles redevient prédominante, au point d’écraser la sacralité du rite. Chaque partie de la croix est remplacée par sa distorsion pornographique : la tête de Jésus est sensuellement embrassée par une femme au visage de Madeleine, tandis que le crucifix se transforme en un support de pratiques sexuelles : il est entouré par des rouges à lèvres, caché dans une culotte, utilisé comme instrument de sodomie ou même comme talon aiguillé. D’autres œuvres de Santos manifestent la même tendance à mélanger l’imaginaire de la religiosité populaire, la pornographie et l’érotisme sado-masochiste que l’artiste rattache à sa formation musicale. Dans l’installation graphique La polpa de Santa Percinia de Claviconia, réalisée en 1995, les clous de la crucifixion deviennent les notations graphiques d’une partition musicale (ill. 11) ou bien crucifient les mains de l’artiste à la portée.

Ill. 10

Ill. 11.

L’interprétation que Carles Santos propose de la religiosité populaire, et en particulier de la procession, atteint son niveau le plus élevé de complexité dans l’opéra Ricardo i Elena, mise en scène au Théâtre de l’Odéon à Paris en juin 2000 avec un énorme succès de critique et de public. Il s’agit d’une œuvre très élaborée, qui utilise l’ensemble des instruments expressifs créés par l’artiste tout au long de sa carrière afin de raconter l’épopée de son milieu familial (« Ricardo » et « Elena » sont les noms des parents de l’artiste) à travers une panoplie bigarrée de mots, sons, couleurs, formes, inventions scéniques. La dimension religieuse joue un rôle essentiel dans cet univers familial, que Carles Santos choisit d’évoquer en latin, la langue de l’Église jusqu’au Concile Vatican II. Toutefois, le latin de l’artiste Catalan n’est pas celui de Cicero, mais une langue macaronique qu’il utilise pour décrire les minuties de la vie quotidienne. Par exemple, la deuxième séquence contient un solo très dramatique du soprano qui interprète Elena et qui s’adresse à Ricardo de la façon suivante :

- Note de bas de page 23 :

-

Voici la traduction française : « Ricardo, le dîner est servi. Ricardo, tu auras bientôt fini ? Ricardo, il est presque deux heures. Ricardo, tu en as pour longtemps ? Ricardo, le dîner refroidit. Ricardo, je veux téléphoner à Barcelone. Ricardo, passe par la pharmacie de tes parents […] ».

Ricarde, prandium confectum est jam. Ricarde, multum deficit ad finiendum ? Ricarde, circiter hora sexta est. Ricarde, moram faciebis valde ? Ricarde, prandium frigescit. Ricarde, volo loqui telefonice cum Barcinone. Ricarde, accede in tuorum parentium pharmaciam […]23

Ensuite, une autre séquence évoque la participation de Carles Santos et de ses parents aux rites de la Semana Santa. Ce passage démontre comment le théâtre contemporain, lorsqu’il s’empare des formes expressives de la religiosité populaire catholique, ne fait qu’intensifier les mécanismes qui bouleversent l’ordre sensoriel de la liturgie dans une procession : la juxtaposition de moyens expressifs différents, le déferlement du sens dans un chaos blasphématoire, et surtout la prédominance du corps sur l’esprit. Puis, à la fin du rituel, la cloche, cet instrument que l’Église a introduit dans la liturgie afin de communiquer sa présence au monde extérieur, mais aussi afin d’exprimer sa relation privilégiée avec le ciel, est remplacée par deux corps humains, l’un masculin, l’autre féminin, qui voltigent et se pourchassent dans l’espace vide comme les cloches humaines de Castielfabib.

La chair se substitue à la liturgie.

Le présent article ne peut que se terminer par un dernier apologue. Une image représentant la Vierge fut retrouvée à Tepeyac, près de Guadalupe, au Mexique, autour de 1530. Première icône miraculeuse de la Nouvelle Espagne, elle fut à l’origine de la naissance et du développement du culte consacré à la Vierge de Guadalupe. En 1533, une fastueuse procession fut organisée afin de déplacer cette icône à l’intérieur de la première église construite en honneur de la Vierge. Afin de célébrer cet événement exceptionnel, les nouveaux chrétiens de Mexique offrirent à la Vierge un spectacle de mitotes, à savoir leurs danses rituelles traditionnelles, simulant une bataille entre les deux populations des aztèques et des chichimèques. Les chefs de bataille portaient leurs vêtements de cérémonie tandis que les compagnies militaires aztèques, les jaguars et les aigles, affichaient leurs costumes de plumes. Ils dansaient en cercle devant la porte de l’église, accompagnés par la voix des anciens et par le rythme de deux types de tambours. Pendant ce spectacle polysensoriel, une tragédie se produisit : au cours de la procession, l’un des danseurs fut accidentellement blessé par une flèche. Transporté agonisant devant l’image de la Vierge, déjà située dans sa chapelle, il en fut miraculeusement sauvé.

- Note de bas de page 24 :

-

Traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la primera ermita y primer milagro, peintre anonyme, environ 1653, Colección Museo de la Basílica de Guadalupe, Mexico. Cf Jonathan Brown et al. (éds) Los siglos de oro en los virreinatos de America : 1550-1700, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemo-ración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, p. 121.

L’une des plus belles images de l’art colonial mexicain, réalisée par un peintre anonyme après 1653, raconte visuellement l’accident et le miracle24. Cette peinture, dans laquelle l’architecture de la nouvelle église sépare le présent de la grâce et le passé de la blessure, résume parfaitement la relation entre, d’une part l’espace ouvert de la religiosité populaire, et ses liens avec les traditions pré-chrétiennes, où le jeu se mélange inextricablement à la simulation de la guerre, et d’autre part l’espace clos de la liturgie. Lorsque l’image sainte est transportée en procession en dehors de son lieu d’origine, les formes non conventionnelles qui sont adoptées afin de communiquer avec la transcendance peuvent déclencher l’accident et la mort, et c’est uniquement dans l’espace sacré de l’Église, où les traditions populaires et leur vocation polysensorielle sont remplacées par l’unité, l’ordre et la hiérarchie de la liturgie, s’incarnant dans la figure austère des évêques, que le miracle peut reconduire l’accident à la perfection transcendante du sacré.

Ill. 12