Le spectateur (é)mu

- Note de bas de page 1 :

-

Une exception notable est évidemment l’œuvre de Michel Chion (1994 ; 2003).

- Note de bas de page 2 :

-

Pour quelques réflexions intéressantes sur les rapports entre le cinéma et les autres sens, voir d’une part les travaux de Laura Marks (2000 ; 2002) et d’Andrew Darley (2000) et d’autre part les recherches d’inspiration phénoménologique de Vivian Sobchack (1992 ; 2000).

Lors de la préparation de ce colloque, il m’est devenu très clair que le thème de ces journées est fort proche de ce qui se trouve depuis un certain temps au cœur de mes propres recherches, à savoir l’analyse de la manière dont le spectateur prend position par rapport à des « objets médiatiques », plus particulièrement des objets offerts ou créés par les nouveaux médias. Il m’est apparu clairement que l’analyse de ces objets, qui impliquent souvent une véritable interaction physique entre spectateur et objet, n’a pas grand-chose à attendre de la théorie du spectateur telle qu’elle a été développée depuis vingt ou trente ans dans la théorie du cinéma et des médias, d’une part, et dans la sémiotique ou l’esthétique, d’autre part. La raison en est simple : toutes ces approches pensent les médias comme des médias essentiellement visuels et tendent à sous-estimer, voire à ignorer le rôle et la place des autres sens. Le son, élément crucial s’il en est dans les médias audiovisuels, est souvent à peine traité1. Le toucher, élément non moins crucial dans les nouveaux médias, n’est guère mieux traité.2 Quand la théorie du cinéma nous évoque par exemple les sensations « sensori-motrices », elle présente celles-ci comme secondaires, si elle ne les disqualifie pas tout de suite comme des éléments qui s’intègrent mal à la « pureté » du média visuel qu’est le cinéma. Et quand le cinéma fait appel à des expériences physiques, il ne le fait que dans des genres inférieurs, tel le film à grand spectacle ou dans des conditions de projection très particulières, celles par exemple des salles Omnimax ou celles des projections à trois cent soixante degrés, soit autant d’attractions plus ou moins foraines qui n’ont d’autre but que d’épater le client (Belton, 1992). La conviction que le cinéma est avant un art du visible a longtemps servi d’obstacle à l’analyse des autres sens.

Mes recherches actuelles ont une double ambition : (i) développer une théorie sémiotique de l’interaction du spectateur avec des médias « interactifs », comme par exemple les jeux vidéo, (ii) revenir sur la question de l’interaction dans d’autres technologiques médiatiques telles que le cinéma ou la télévision (Post, 1998 ; Post, 2002a ; Post, 2002b ; Post, 2003).

On dit toujours que les médias interactifs rendraient possibles de nouvelles formes d’expérience dans lesquelles le spectateur deviendrait capable de se mouvoir, d’agir et de s’exprimer et dont l’impact sensoriel serait tel que le spectateur aurait l’illusion de participer « réellement » au monde « virtuel » de ces médias. Les médias plus anciens, comme le cinéma et la télévision, sont souvent nommés « passifs », comme pour mieux marquer le contraste avec ce qui se passé dans les médias interactifs. Il convient toutefois de se demander s’il est vraiment possible de définir le spectateur du cinéma comme un spectateur passif : ne s’agit-il pas d’une illusion rétrospective, imposée par la comparaison moderne avec les nouveaux médias ? Inversement, on peut se demander aussi ce qu’il en est de la soi-disant interactivité des nouveaux médias. Nous avons sans doute tendance à penser un peu vite que n’importe quel emploi des nouveaux médias peut être qualifié d’interactif.

A l’aide d’un petit fragment du film Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992), j’aimerais bien vous montrer que le spectateur du cinéma, qui ne subit que des stimuli exclusivement audiovisuels, peut fort bien connaître des expériences physiques d’une toute autre nature, par exemple de type sensori-moteur. De plus, j’aimerais démontrer que ces expériences non visuelles ne restent pas limitées au seul fragment en question. Les sensations kinesthésiques de Basic Instinct sont en effet en rapport direct avec la thématique du film. A mon sens, il est même possible de dire que les sensations sensori-motrices constituent la base de l’expérience cinématographique tout court, quel que soit le film que l’on regarde. En effet, le cinéma met en place une sémiotique syncrétique qui comprend plusieurs substances sémiotiques. Pour cette raison, l’expérience cinématographique est polysensorielle, voire synesthésique, comme je tenterai de vous le démontrer. Ces expériences synesthésiques sont absolument nécessaires à la production de la syntaxe figurative du discours filmique. Aujourd’hui, je me limiterai pour des raisons pratiques à l’analyse des seules expériences sensori-motrices, c’est-à-dire à l’analyse des passages d’un film où le spectateur ne se sent pas seulement propulsé dans l’espace filmique (un tel spectateur est un spectateur « mû »), mais où il se sent également transporté de façon plus intime, c’est-à-dire où il se sent vivre le film de manière émotionnelle et passionnelle (un tel spectateur est dans ma terminologie un spectateur « ému »).

Merleau-Ponty

Merleau-Ponty commence son essai « Le cinéma et la nouvelle psychologie » (1966) en faisant remarquer que nous ne devons pas penser le champ visuel comme « une mosaïque de sensations dont chacune dépendrait strictement de l’excitation rétinienne locale qui lui correspond », mais comme ce qu’il appelle un « système de configurations » (p. 85-86). Voir un film ne revient pas à faire un décodage qui dépend de notre seule intelligence, c’est-à-dire une perception analytique. Cela revient au contraire à se livrer à une perception spontanée et naturelle d’ensembles, de formes, de configurations. Pour Merleau-Ponty, c’est la perception spontanée qui vient en premier, la perception analytique n’étant pour lui qu’une perception dérivée, secondaire. Dans la perception le monde s’organise pour moi et je suis moi-même relié à ce monde par un rapport naturel. La réflexion sur le monde est quelque chose qui ne se passe qu’ensuite.

Selon Merleau-Ponty, le cinéma est bien plus que la simple addition (i) d’images, (ii) de sons et (iii) d’images et de sons mis ensemble. Le cinéma est un tout sensoriel qui à l’instar des objets du monde se donne immédiatement à lire. Il en résulte que le film signifie bien plus qu’une histoire ou une idée, un film signifie de la même manière qu’un objet, c’est-à-dire qu’il « se met à signifier […] par l’arrangement temporel ou spatial des éléments » (p. 103). Toujours selon Merleau-Ponty nous ne pouvons comprendre un film qu’au niveau de la perception. Et il ajoute que regarder un film est donc en tout premier lieu une expérience polysensorielle du corps propre.

Le film même

Avant de vous montrer le passage que j’aimerais vous commenter un peu, il est utile de vous dire quelques mots du film même.

- Note de bas de page 3 :

-

Pour plus d’information sur Basic Instinct, voir Cohen (1996), Cohan (1998) et Austin (1999).

Basic Instinct est un film sur la transgression, sur l’expérience des limites : toxicomanie (alcool, cocaïne, sexe), exhibitionnisme et perversions sexuelles, le plaisir des instincts meurtriers, un jeu avec les faces cachées de la loi, etc. Presque tous les personnages du film se trouvent d’une manière ou d’une autre “en infraction”, et le titre du film suggère que ces infractions sont le résultat de comportements impulsifs, d’instincts primitifs.3

Le film s’ouvre par une scène d’amour où un homme est assassiné de manière atroce par sa partenaire. Un inspecteur de police, Michael Douglas, reçoit la mission d’enquêter sur le meurtre. Les soupçons se portent très vite sur la copine de l’homme assassiné : Sharon Stone. Les complexités de l’intrigue n’ont ici guère d’importance. Ce qui compte aujourd’hui, ce sont deux aspects très singuliers de ce film.

Premièrement le fait que Douglas aussi bien que Stone sont constamment en lutte contre leurs propres instincts et que l’un et l’autre excèdent sans arrêt les règles de la bienséance. Michael Douglas est par exemple l’objet d’une enquête interne dans la police : on le soupçonne d’alcoolisme et de cocaïnomanie, mais aussi d’une liaison avec une psychiatre judiciaire et de l’assassinat d’un certain nombre de touristes innocents. Visiblement Michael Douglas n’arrive pas à maîtriser ses impulsions et la rencontre avec Sharon Stone ne va pas arranger les choses : il oublie ses bonnes intentions, se remet à boire et à fumer, commence une liaison avec le suspect numéro 1 de l’assassinat et se remet à tuer. Sharon Stone de son côté est une femme sexuellement omnivore, elle défie chaque homme dont elle s’approche, affiche sa bisexualité et s’adonne à un hobby pour le moins bizarre. Elle se plaît en effet à s’entourer de femmes ayant tué par impulsion aveugle leurs partenaires sexuels. Qui plus est, Sharon Stone est elle-même soupçonnée d’avoir commis certains assassinats qui se sont produits dans son entourage.

Deuxièmement, je voudrais signaler aussi que le film n’est pas seulement un jeu de passions, transgressions, perversions, etc. Il est également un jeu avec la frontière qui sépare le réel de la fiction. A un moment donné, l’histoire racontée par le film se confond avec le roman que Sharon Stone est en train d’écrire dans le film, et on ne voit plus très bien la différence entre ce qui se passe dans la réalité et ce qui relève de la fiction, on ne sait plus qui tue et qui ne tue pas. Le doute va subsister jusqu’aux toutes dernières images du film et l’on ne saura pas qui est le véritable coupable de l’affaire.

Le fragment

Le fragment que j’aimerais bien vous montrer est un des nombreux trajets en voiture entre San Francisco et la maison de Sharon Stone sur la côte. Michael Douglas doit prendre la suspecte en filature. J’ai choisi ce fragment parce qu’en voyant le film pour la première fois en salle, j’avais l’impression d’être moi-même au volant de la voiture et d’être moi-même la victime de l’accident qui ne sera évité que de justesse. Pourtant j’étais tranquillement assis au fond de mon fauteuil. Je me suis tout de suite pose des questions sur cette sensation, puis aussi sur les intentions du metteur en scène.

Je sais bien que le visionnement de ces images vidéo n’est pas comparable avec l’effet de l’image grand écran et du son Dolby d’une salle bien équipée, mais j’espère que vous pourrez vous faire une idée de la violence de mon expérience « en direct ». Certes, il doit être possible de donner des explications neuro-cognitives ou cognitivo-psychologiques de ce genre de sensations. Toutefois, ces explications restent muettes sur un point essentiel : l’ancrage de ces sensations dans le discours du film. Ce qui m’intéresse ici, c’est de savoir de quelle manière ces sensations physiques contribuent (i) à la mise en discours, (ii) à la mise en place de l’instance de l’énonciation et (iii) à la construction de la syntaxe figurative de ce film.

Comment cette scène est-elle construite ?

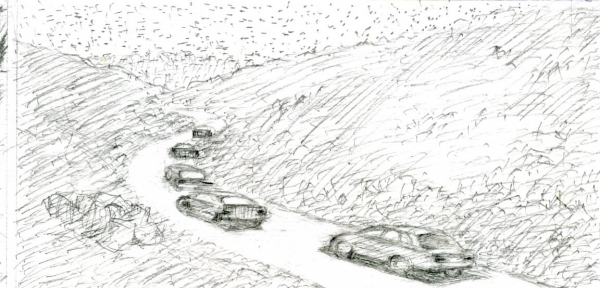

Ill. 1 D’après Basic instinct

D’abord nous voyons partir les voitures de la maison de Sharon Stone. Puis arrive une vue en plongée d’un hélicoptère. Nous voyons avancer la voiture de Stone. La caméra descend et après une transition-montage nous voyons rouler la voiture sur la route. La caméra suit la voiture de Sharon Stone et quelques moments plus tard, grâce à une vue de Douglas dans sa voiture, nous nous rendons compte que le point de vue subjectif est lié à la position de Douglas ayant pris Stone en filature.

Cette hypothèse est confirmée au moyen d’un plan subjectif depuis le point de vue de Michael Douglas. Nous voyons la voiture de Sharon Stone et en même temps nous découvrons le visage de Michael Douglas dans le rétroviseur. Et les images suivantes nous montrent le capot de la voiture de Michael Douglas, suivie par un plan subjectif de la voiture de Sharon Stone par Michael Douglas.

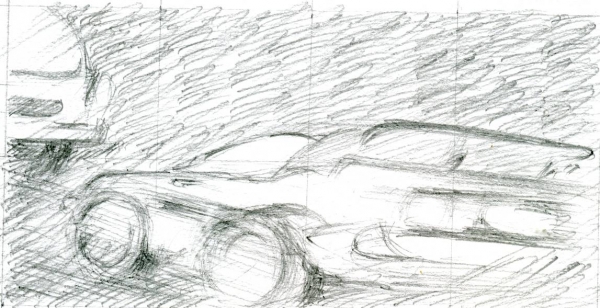

Cette succession de changements de plans introduit la structure classique du plan subjectif (« point of view shot »), sur laquelle s’appuient presque toutes les scènes de poursuite au cinéma. Les plans suivants respectent ce schéma, jusqu’à ce qu’il se présente une variation : la caméra cesse d’adopter le point de vue de Michael Douglas, tout en se trouvant presque à hauteur du sol à côté de la voiture.

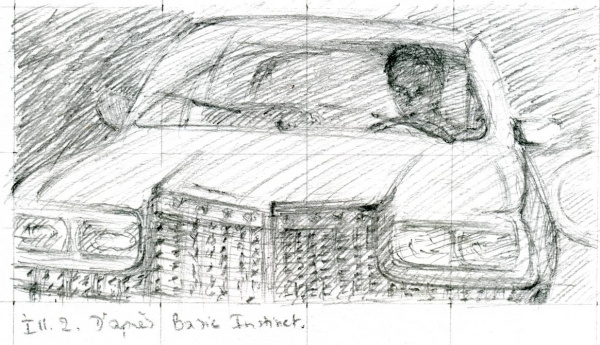

Ill. 2 D’après Basic instinct

Cette position nous donne l’impression que c’est notre corps lui-même avance sur la route et observe de manière indépendante, détaché qu’il est de la voiture qui le transportait jusque-là. A mon avis, ce sont justement ces images rapides et instables, d’une part, et les presque- collisions, d’autre part, qui ont provoqué chez moi les violentes réactions sensori-motrices que j’évoquais tout à l’heure.

A la fin du fragment la caméra rejoint de nouveau le point de vue de Michael Douglas dans la voiture.

Nous voyons le cadre du pare-brise, la stabilité semble de retour. Mais sans qu’on s’en aperçoive le cadre disparaît et du coup nous perdons aussi la référence à la position de Michael Douglas. Le spectateur a l’impression qu’il se trouve lui-même au volant. Puis vient la scène de la collusion avec un autobus, qui n’est évitée que de justesse.

Cette scène de poursuite a provoqué un malaise vraiment physique en moi, et pourtant elle ne fait nullement partie des images violentes du film.

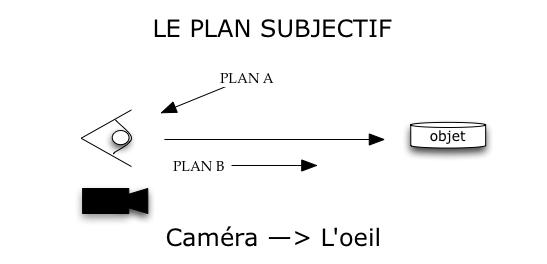

Le plan subjectif

J’ai déjà fait allusion à la construction classique du plan subjectif, qui concerne l’alternance de plans objectifs et subjectifs qui construisent ensemble l’image subjective. Le premier plan d’un tel ensemble est objectif, en l’occurrence le plan filmé d’abord de l’hélicoptère avant de devenir l’image objective de Michael Douglas dans sa voiture. Ensuite nous voyons la voiture de Sharon Stone qu’il poursuit et nous interprétons ce plan comme une image subjective : nous regardons la voiture à travers les yeux de Michael Douglas. L’entière poursuite est construite avec une telle alternance de plans subjectifs filmés du point de vue de l’homme qui poursuit et de plans objectifs de la femme qui est poursuivie.

Dans Point of view in the cinema, Edward Branigan (1984) définit la « subjectivité » ou le « plan subjectif » (point-of-view-shot : POV) de la manière suivante :

Subjectivity, then, may be conceived as a specific instance or level of narration where the telling is attributed to a character in the narrative and received by us as if we were in the situation of a character. (p. 73)

Pour Branigan, l’image subjective n’est donc pas seulement liée à la subjectivité d’un des personnages de la diégèse. Elle détermine également quelle sera la position du spectateur dans le film.

Dit autrement, les spectateurs ne relient pas le plan subjectif à la position de la caméra, mais au point de vue d’un des personnages. Pour les spectateurs, la caméra ne joue aucun rôle : c’est le personnage qui voit, c’est le personnage qui se substitue à la caméra et le spectateur pense voir ce que voit le personnage.

Pour obtenir un tel effet, l’image subjective combine deux plans. Un plan objectif A qui nous montre le personnage qui regarde, puis un plan subjectif B qui nous montre l’objet vu par le personnage en question. L’effet qui en résulte est que le spectateur considère le personnage, et non pas lui-même, comme « origine » (disons comme lieu d’ancrage) de l’image subjective.

Le théoricien du cinéma Stephen Heath a fait remarquer que l’on commet une erreur en distinguant plans objectifs et plans subjectifs (1981, p. 46-49). Selon lui, les plans subjectifs ne sont rien d’autre que des plans objectifs que l’alternance des images dote d’une signification particulière. Rien en soi ne marque ces images comme subjectives, la subjectivité est un pur effet de montage. Pour Heath, un plan subjectif est tout simplement un plan objectif « marqué ».

Cela dit, si le plan subjectif n’est qu’un plan objectif, que faut-il entendre alors par un tel plan objectif ? Christian Metz le définit comme un plan où le spectateur s’identifie à la caméra (1977). On sait que Metz distingue entre deux types d’identification au cinéma : celle avec la caméra (« identification primaire ») et celle avec les personnages et le récit (« identification secondaire »). Le spectateur immobilisé et plongé dans le noir de la salle s’identifie selon Metz en tout premier lieu à son propre regard, et comme ce regard coïncide avec celui de l’image à l’écran, du moins lorsqu’on regarde un film dans une salle, le spectateur s’identifie avant tout à la caméra.

Pourtant, je viens de vous expliquer qu’au cours de certains moments durant la poursuite je ne m’étais identifié ni au personnage, ni à la caméra, mais bel et bien à mon propre regard et à mon propre corps. Est-ce que cela signifie qu’il nous faut introduire un troisième type d’identification, en l’occurrence une identification avec notre propre regard et notre position dans l’espace, qui nous donne l’impression que notre propre corps est « physiquement » présent dans le monde virtuel de l’image cinématographique ?

Le panorama

Cette expérience de la présence pour ainsi dire physique du spectateur dans un espace virtuel n’est pas inédite. Max Brod (1967), par exemple, a décrit l’expérience des spectateurs dans le « panorama de l’Empereur » (Kaiserpanorama) comme un « voir corporel » (körperlich Sehen). En 1913, l’année où Brod a écrit son texte, le cinéma était déjà une pratique bien établie. En dépit de cela, Brod ne cite pas ici l’exemple du cinéma, mais bien celui du panorama, une forme d’art quasiment disparue à l’époque, mais qui avait connu un succès colossal au 19e siècle, quand le panorama comptait parmi les formes les plus populaires des attractions de masse (Oettermann, 1980 ; Comment, 1993 ; Désile, 2000).

Exploité commercialement depuis la fin du 18e siècle, le panorama est un exemple paradigmatique de l’expérience d’une présence physique dans un espace virtuel. Robert Barker, qui est l’inventeur du panorama, a décrit dans le brevet déposé en 1789 l’impression que cette attraction devait exercer sur le spectateur immergé dans ces images : « they should imagine themselves, feel as if really on the very spot » (cité dans : Uricchio, 1997). Le panorama n’avait donc pas l’ambition de proposer une image parfaitement réaliste, mais de donner l’impression que le spectateur était lui-même présent à l’endroit représenté. Tout l’aménagement du panorama tendait vers l’obtention de cet effet-là.

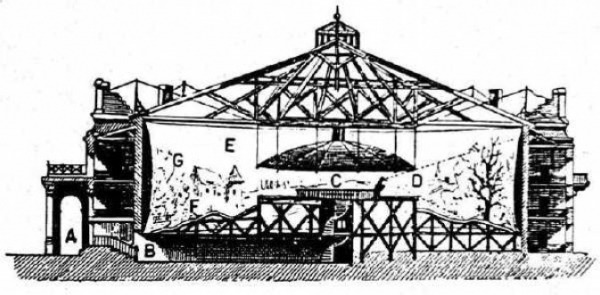

Coupe transversale d’un panorama

Comme vous pouvez le voir dans l’image que voici (la coupe transversale d’un panorama), le spectateur arrive d’une rue en plein jour, puis passe par un couloir obscur et un escalier en colimaçon avant d’aboutir au milieu d’un grand espace circulaire. Si la traversée du couloir et de l’escalier désoriente un peu le spectateur, celui-ci retrouve une position plus stable au moment d’arriver sur la plate-forme violemment éclairée. Le spectateur se sent absorbé dans un monde différent, à savoir le monde qui se trouve représenté par le tableau circulaire accroché aux parois du panorama. Ce tableau, qui embrasse l’horizon complet du regard, a une longueur d’environ 120 mètres et une hauteur de 15 mètres. Il est accroché à quelque 38 mètres de l’endroit où se trouve ce spectateur. Le sujet représenté peut varier, mais il s’agit souvent d’un paysage, d’une vue maritime, d’un panorama urbain ou d’un champ de bataille, et la plate-forme sur laquelle se trouve le spectateur fait partie du monde représenté par la toile. Souvent, la plate-forme offre un point de vue surélevé, elle ressemble à un mirador, au pont d’un navire ou encore au sommet d’une colline permettant d’inspecter les environs. Le bord supérieur du tableau est caché derrière un rideau ou un toit, tandis que son bord inférieur est dissimulé par ce qu’on appelle le « faux terrain », qui assure la continuité de la réalité de la plate-forme et la fiction du tableau. L’illusion de l’ensemble est renforcée par les jeux variables de la lumière du jour sur le toit en verre qui couvre tout le bâtiment. Tout ce dispositif tend à une mise en scène du spectateur de manière à ce que celui-ci, comme le dit Parker, « s’imagine être présent à l’endroit même qui se trouve représenté ».

L’illusion visuelle du panorama est basée sur l’effacement des frontières du tableau, qui deviennent invisibles. En effet, dès que le spectateur cesse de voir les frontières de l’écran et qu’il perd ainsi toute référence au monde extérieur, il croit vraiment que ce qu’il perçoit n’est plus une fiction, mais le réel. A cela s’ajoute que le spectateur a la possibilité de se déplacer sur la plate-forme. Pour cette raison, le spectateur pense qu’il est lui-même « l’origine » de ce qu’il voit, tout en ayant l’illusion de se trouver avec son propre corps dans le monde virtuel du panorama.

Dans beaucoup de récits et de témoignages sur le panorama, il est question d’expériences physiques souvent très fortes (voir : Oettermann, 1980). Lors de la visite en 1796 de la reine Charlotte, l’épouse du roi Georges III, au panorama « La flotte russe devant le port de Spithead », on dit que la vue des navires en pleine mer lui aurait causé un véritable malaise. Les histoires de femmes ayant des accès de nausée et de vertige, voire d’hystérie, sont innombrables, tout comme les témoignages sur d’autres expériences physiques : les spectateurs croyaient entendre le bruit de la mer, les cris des mouettes ou les détonations du canon sur le champ de bataille, tout comme ils croyaient sentir les vapeurs de la poudre ou les picotements du vent de mer. Ces expériences, faut-il le souligner, ont un caractère synésthetique très prononcé.

Le cinéma des premiers temps

Vous m’objecterez qu’il existe au moins une grande différence entre panorama et cinéma. Dans le premier cas, le corps du spectateur est vraiment présent : ce corps se trouve littéralement au centre de la représentation. Dans le deuxième cas, par contre, tout est mis en oeuvre pour que le corps du spectateur soit caché : la salle est obscure, le spectateur est immobile, il ne communique avec personne et ne regarde rien d’autre que l’écran.

Toutefois, les spectateurs du cinéma des premiers temps réagissaient aux images projetées sur l’écran de la même façon qu’ils avaient réagi aux panoramas. Leurs réactions sensori-motrices étaient tout aussi violentes. On dit ainsi que lors de la première projection publique des frères Lumière en 1895, des spectateurs se seraient vivement levés de leur chaise et se seraient enfuis de la salle au moment de L'Arrivée d'un train à la gare de La Ciotat, parce qu’ils pensaient que le train allait vraiment se jeter sur eux dans la salle.

Mais cette histoire n’est pas la seule. Des anecdotes du même genre apparaissent un peu partout, en d’autres pays comme en d’autres circonstances (voir : Bottomore, 1999). Un texte publié en 1897 dans la revue « The Optical Magic Lantern Journal » mentionne l’histoire d’une vieille femme qui, à la vue d’une voiture des sapeurs-pompiers lancée à toute allure en direction du spectateur, ne put réprimer un cri et monta par-dessus les chaises pour prendre la fuite. Et une revue anglaise de 1896 signale que le mouvement des vagues filmé dans « A rough sea at Ramsgate » était si violent que les spectateurs assis au premier rang tentaient de se protéger des éclaboussures.

Dans les exemples que je viens de citer, les spectateurs réagissent littéralement avec leur propre corps à ce qu’ils voient à l’écran. Exactement comme les visiteurs d’un panorama, ils ont l’impression d’être présents à l’endroit même qui est représenté.

Deux types de mouvement

Le cinéma des premiers temps permet de faire une distinction entre deux types de mouvement. Dans le premier type, le spectateur est lui-même immobile mais quelque chose vient à sa rencontre. Dans le second type, le spectateur est mobile et se déplace lui-même dans l’espace filmique (plus exactement : il croit être mobile et croit se déplacer lui-même).

En soi, cette situation n’est pas très originale, chaque film est construit au moyen de ces deux mouvements. Cependant, dans la plupart des cas, ces mouvements sont motivés par la logique narrative du film, si bien que le spectateur n’a pas l’impression d’être lui-même à l’origine de l’image. La question se pose dès lors de savoir si la scène de poursuite dans Basic Instinct est une exception à la règle ou au contraire une erreur du réalisateur.

Je ne crois pas qu’il s’agit d’une erreur. Regardons par exemple ces images qui font suite à la scène qui a donné au film sa réputation très particulière. A un moment donné Sharon Stone est interrogée au commissariat par un groupe de policiers.

Sharon Stone, dont le spectateur sait qu’elle ne porte pas de petite culotte, s’amuse à provoquer les policiers qui l’interrogent. Au moment où elle croise les jambes, elle permet que les hommes situés à droite lui regardent l’entrejambe.

Cette image est très dure, non seulement pour les hommes ainsi défiés, mais aussi pour le spectateur, qui a déjà pu voir « mieux » et « davantage » que les policiers. Quand tout de suite après, Michael Douglas ramène Sharon Stone à la maison, le spectateur voit ceci : des vagues de pluie qui l’aspergent.

Cette image est une reprise presque littérale des images du cinéma des premiers temps. Ici aussi, le spectateur a l’impression qu’une vague s’abat sur lui. Ici aussi, le spectateur a l’impression qu’il est lui-même l’origine de son regard. La scène de la vague est un bel exemple du premier type de mouvement, celui dans lequel un objet s’avance vers le spectateur. Dans la scène de poursuite, on utilise les deux types. Le premier type est utilisé dans les images où le spectateur a l’impression d’avancer lui-même sur la route. Le second type est utilisé au moment où les voitures circulant sur l’autre bande viennent à sa rencontre pour le heurter. La combinaison des deux types de mouvement renforce incontesta-blement l’effet sensori-moteur.

Chaque fois que l’effet sensori-moteur atteint son apogée, le film dissimule l’origine des images (la première fois dans la scène avec la caméra placée à ras du sol, la seconde fois au moment de la presque- collision avec le bus), ce qui signifie qu’à ces moments-là le spectateur se croit lui-même l’origine du regard.

Une nouvelle lecture à partir de Fontanille

Comment procéder maintenant à l’analyse sémiotique de ces images ? La mention de Merleau-Ponty m’a déjà permis de faire remarquer que la perception est polysensorielle et qu’elle se construit sur « la situation que notre corps assume dans le monde ». Dans Sémiotique du discours, Jacques Fontanille renvoie à Benveniste pour caractériser ce rapport du corps à son environnement comme un champ de positions (1998, p. 95-100). Dans ce champ, il propose ensuite de distingue quatre propriétés élémentaires :

-

le centre de référence

-

les horizons du champ

-

la profondeur du champ

-

les degrés d'intensité et de quantité propres à cette profondeur.

Je voudrais maintenant commenter chacune de ces propriétés en les rattachant au débat sur les expériences sensori-motrices dans Basic Instinct.

-

Le centre de référence du champ positionnel peut être défini comme le corps sensoriel. Ce corps sensoriel n’est pas littéralement le corps du spectateur assis dans la salle dont j’ai parlé jusqu’ici. Le centre de référence n’est ni une personne, ni un acteur, mais doit être considéré comme un corps qui sent, une pure présence, que Fontanille nomme parfois l’actant positionnel. Le centre de référence n’a pas encore de propriétés qui permettent de l’identifier comme un sujet ou comme un acteur, puis de l’insérer dans une structure narrative. Fontanille postule même qu’il s’agit moins d’un actant que d’un proto -actant. En effet, la seule présence dont dispose l’actant positionnel est celle de servir de centre et de point de référence dans le champ, ce qui signifie que l’actant positionnel représente un stade antérieur à la véritable formation des actants.

-

Depuis ce corps sensoriel, lequel se trouve donc au centre du système, s’étend un champ positionnel, qui se prolonge jusqu’aux horizons de ce champ. En l’absence de tels horizons et partant en l’absence d’étendue, le centre du champ positionnel serait seulement capable d’être tendu vers lui-même, et dans ce cas il n’y aurait rien d’autre qu’une pure intensité émotionnelle et proprioceptive. La manifestation des horizons et de l’étendue entraîne un double effet : d’une part le centre se tend vers son environnement, d’autre part il se manifeste aussi un décroissement de l’intensité. Simultanément, cette ouverture à l’environnement fait naître la possibilité de déterminer la distance qui sépare le centre des horizons. Et cette distance introduit à son tour la troisième propriété du champ, à savoir la profondeur.

-

La profondeur du champ est définie comme la distance perçue ou sentie entre le centre et les horizons. Cela signifie qu’il existe entre ce centre et ces horizons une tension qui ne peut être observée qu’à travers des variations d’intensité et de quantité de cette profondeur, chose qui, à son tour, introduit la quatrième propriété du champ.

-

Celle-ci concerne le fait que la profondeur ne peut être perçue que dans la mesure où il existe des variations de degrés d'intensité et de quantité propres à cette profondeur. Ces variations naissent d’un changement dans l’équilibre du champ positionnel, soit par un mouvement des horizons au centre, soit inversement du centre aux horizons. La profondeur n’est donc pas une position, mais une catégorie dynamique qui se manifeste dans les mouvements qui se produisent entre le centre et les horizons du champ positionnel.

Ces mouvements permettent de distinguer entre deux types de profondeur que Fontanille définit respectivement comme profondeur progressive et profondeur régressive. La profondeur progressive se déplace du centre à un point de référence connu et peut donc être mesurée et prédite à partir de la position de référence du discours. L’actant positionnel est capable d’évaluer la distance en profondeur si bien qu’il n’existe aucune incertitude quant à la vitesse ou à la direction du mouvement. La plupart des mouvements de caméra au cinéma relèvent de cette profondeur progressive et sont motivés de manière non problématique par la logique narrative. Dit autrement : la profondeur progressive est une profondeur cognitive qu’il est possible d’évaluer, de mesurer et de prédire. La profondeur régressive par contre ne possède pas un tel point de référence par rapport auquel la profondeur se déplace en direction du centre. Dans un tel cas, l’actant positionnel n’a donc pas la possibilité d’évaluer la profondeur : tout ce qu’il lui est possible de faire, c’est de la sentir et d’en faire l’expérience. C’est ce qui arrive dans les cas d’acrophobie ou d’agression venue de l’extérieur. A cause de cette profondeur régressive, le centre du champ positionnel perd littéralement ses repères ou est pris de panique parce que quelque chose se rapproche de lui. Les scènes de poursuite et de la vague dans Basic Instinct peuvent être vues comme des exemples d’une telle profondeur régressive.

Afin d’éviter tout malentendu, il convient de préciser qu’il s’agit toujours ici de mouvements très abstraits et d’actants positionnels qui sont seulement capables de sentir l’intensité ou l’étendue du champ positionnel, d’une part, et la proximité ou la distance des horizons, d’autre part. Nous parlons en d’autres termes d’une première prise de position de l’instance du discours dans un champ plein de tensions et de modulations de présence. Il s’agit de sensations de variations en intensité et extensité, qui précèdent la naissance de la signification et constituent la base de la mise en discours et de la mise en place de l’instance du discours et de syntaxe figurative du discours.

Qu’il soit question ici de synesthésie, résulte clairement du fait que ces expériences sensori-motrices sont causées par une combinaison de sensations visuelles et auditives. Jusqu’ici, nous avons parlé essentiellement des images visuelles au cinéma, mais il va sans dire que la bande-son joue elle aussi un rôle clé. Il suffit d’écouter la bande-son de la scène de poursuite analysée : ici aussi, il est facile de percevoir comment les variations de distance, de rythme, de volume, mais aussi de place à partir de laquelle le son est entendu (à l’intérieur ou à l’extérieur de la voiture) suscitent des expériences sensori-motrices très violentes.

Merleau-Ponty signalait déjà que nos expériences sensori-motrices ne restent pas limitées aux mouvements externes du corps, mais qu’elles produisent aussi des mouvements intérieurs. Il en cite pour exemple les réactions physiques engendrées par la durée excessive d’un plan. Il cite aussi Roger Leenhardt :

Vous apprendrez à connaître ce malaise à la poitrine que produit une vue trop longue qui « freine » le mouvement ou ce délicieux acquiescement intime lorsqu'un plan « passe » exactement […]

Il est donc très important que le rythme d’un film soit juste. Un rythme mal choisi, vous le savez, nous met mal à l’aise ou nous frustre. Les mouvements du film et dans le film impliquent des passions et des émotions. Par exemple des sentiments euphoriques de « libération », de « soulagement », voire de « bonheur », ou des sentiments dysphoriques « d’irritation », de « peur », « d’inquiétude » ou de « gêne ». Ici encore, nous parlons toujours des expériences sensorielles de l’actant positionnel, qui finissent par être représentées dans les expériences spatio-temporelles des acteurs du discours et des sujets énonciatifs. Les modulations subies par le corps dans le champ de présence ne sont donc pas seulement liées à de vrais mouvements, c’est-à-dire à des mouvements physiques, mais aussi à des mouvements intérieurs de nature émotionnelle, affective et passionnelle.

Il résulte de tout ceci que les sensations de profondeur (par exemple : l’orientation, la distance, le tempo) constituent la base de la sémantique du discours, des rapports spatio-temporels, de la construction des personnes et des objets, des transformations, thèmes et passions du discours. Nous disons par exemple qu’il y a une « distance » entre des personnes, que nous « descendons » dans nos souvenirs ou que quelqu’un est un être « supérieur », etc.

Corollairement, il est possible de conclure aussi que les propriétés du champ positionnel ne sont pas automatiquement liées à telle ou telle substance sensorielle. Le tempo, le rythme, la distance sont aussi des propriétés que nous retrouvons dans plusieurs substances sensorielles. Regarder un film est une expérience polysensorielle.

Retour au film

Pour clore mon histoire, j’aimerais bien revenir aux deux scènes déjà commentées de Basic Instinct, qui ont en commun de n’être que très peu motivées sur le plan de la logique narrative. En effet, Sharon Stone n’a pas besoin de prendre la fuite, tout comme l’eau n’a pas besoin de retomber avec autant de violence. Ces deux scènes doivent donc avoir une autre fonction. L’une et l’autre font appel à la position et aux sensations corporelles du spectateur. L’une et l’autre font naître en lui des réactions kinesthésiques très fortes, que pour ma part je définirais volontiers comme des expériences synesthésiques indissolublement liées à la thématique du film. Comme je l’ai signalé au début, tout le film est construit autour d’un jeu d’attractions et de répulsions, c’est-à-dire de variations de distance entre Michael Douglas et Sharon Stone. La scène de poursuite doit donc s’interpréter davantage comme une manœuvre de séduction que comme une scène de poursuite. C’est un jeu de rapprochement et de mise à distance, dans lequel le spectateur se trouve littéralement absorbé. En même temps c’est un jeu avec toutes sortes de frontières, entre la vie et la mort ou entre l’amour et la violence. Ce n’est pas par hasard que le slogan du film est : « Au-delà du désir [...] se trouve quelque chose au-delà de tout ».

Slogan

Le film prend pour thèmes la dépendance, la perversité, la vérité et le mensonge, et partant, le désir de prendre le contrôle et la peur de le perdre. Mais ce jeu avec les limites ne va pas sans risque : il peut arriver qu’on perde le contrôle et qu’on ait un accident, et c’est cela justement que le spectateur ressent jusque dans son propre corps.

Article traduit par Jan Baetens