L'invisibilisation de la délinquance des filles en France à travers l'institutionnalisation de son enfermement au XIXe siècle.

L'objectif de cet article est de mettre en lumière l'enfermement généralisé dans lequel se trouve la délinquance des filles en France qui fait actuellement l'objet d'un traitement judiciaire différentiel. Pour ce faire, le retour historique s'est imposé pour comprendre les logiques institutionnelles qui se trament derrière ce constat d'injustice judiciaire et sociale. Le parcours socio-historique et politique de la délinquance des filles en France révèle l'existence d'un enfermement institutionnel, via un traitement sexué de la délinquance, ainsi qu'un enfermement conventuel, ayant pour objectif d'évacuer la délinquance des filles de la scène publique, en l'enfermant derrière les murs des couvents. Ainsi, cloîtrée la délinquance des filles, invisible, est réduite au silence et ne vient plus troubler la société française qui peine, encore aujourd'hui, à accepter cette délinquance juvénile au féminin. La délinquance des filles, et plus largement féminine, vient mettre à mal l'image sociale de « la femme » et vient mettre en péril son rôle essentiel dans la reproduction de l'espèce. La survivance du traitement différentiel de la délinquance des filles témoigne de la difficulté encore prégnante de la société française à accorder la délinquance au féminin, mais aussi à considérer « la femme » comme l'égale de « l'homme ». La délinquance des filles est donc particulièrement évocatrice de l'enfermement encore massif des filles et des femmes dans des rôles sociaux bien définis, le plus souvent en lien avec la maternité.

The purpose of this article is to highlight the widespread closure in which is found the crime of girls in France which is currently the subject of differential judicial treatment. To do this, the historical return has imposed itself as understanding the institutional logics that are behind this observation of judicial and social injustice. The socio-historical and political trajectory of the delinquency of girls in France reveals the existence of an institutional confinement, via a sexual treatment of the delinquency, as well as a conventual confinement, having for objective to evacuate the delinquency of the girls of the public scene, enclosing it behind the walls of the convents. Thus cloistered the delinquency of girls, invisible, is silenced and no longer comes to trouble the French society that still struggles to accept this delinquency juvenile feminine. The delinquency of girls, and more broadly female, comes to undermine the social image of "the woman" and comes to jeopardize its essential role in the reproduction of the species. The survival of the differential treatment of the delinquency of the girls testifies to the still significant difficulty of the French society to grant delinquency to the feminine, but also to consider "the woman" like the equal of "the man". The delinquency of girls is therefore particularly evocative of the still massive confinement of girls and women in well-defined social roles, most often in connection with motherhood.

El propósito de este artículo es destacar el cierre generalizado en el que se encuentra el delito de niñas en Francia, que actualmente es objeto de un tratamiento judicial diferenciado. Para explicar este hecho, el retorno histórico se ha impuesto como una comprensión de la lógica institucional, detrás de este hallazgo de injusticia judicial y social. La trayectoria socio-histórica y política de la delincuencia de las niñas en Francia revela la existencia de un confinamiento institucional, a través de un tratamiento sexual de la delincuencia, así como un confinamiento conventual, teniendo como objetivo evacuar la delincuencia de las niñas de la escena pública, encerrándola detrás de los muros de los conventos. Así se enclaustra la delincuencia de las niñas, invisibles, se las silencia y ya no vienen a molestar a la sociedad francesa que aún lucha por aceptar esta delincuencia juvenil femenina. La delincuencia de las niñas, y más ampliamente femenina, llega a socavar la imagen social de "la mujer" y compromete su papel esencial en la reproducción de la especie. La supervivencia del tratamiento diferencial de la delincuencia de las niñas atestigua la dificultad aún significativa de la sociedad francesa para otorgar delincuencia a lo femenino, pero también para considerar a "la mujer" igual "al hombre". Por lo tanto, la delincuencia de las niñas es particularmente evocadora del confinamiento aún masivo de niñas y mujeres en roles sociales bien definidos, a menudo en relación con la maternidad.

Délinquance invisible, la délinquance des filles s'affirme comme sujet de recherche par excellence, tant elle souffre d'une marginalité tant quantitative que qualitative. Minoritaire statistiquement, elle l'est aussi dans les travaux de recherche en France. Lorsqu'elle est étudiée, elle suscite de nouvelles questions qui touchent au fonctionnement même de la société française. Son étude révèle en effet l'existence de discriminations, présentées comme allant de soi, dans un contexte social d'égalité hommes/femmes qui n'est, semble-t-il, que formel.

Des travaux récents (Cardi, 2010 ; Vuattoux, 2014) témoignent de l'existence d'un traitement différentiel de la délinquance. Avec l'introduction du genre dans les travaux de recherche, la question du traitement différentiel de la délinquance féminine s'étoffe et vient mettre ainsi en lumière l'existence de stéréotypes de sexe, qui enferment les femmes et les hommes dans des rôles sociaux définis par leur appartenance à un sexe donné. Avant d'être délinquantes, les femmes sont avant tout des mères, et les filles, femmes en devenir, sans pouvoir échapper à cette règle.

L'étude de la délinquance des filles révèle, dans les faits, la persistance et la survivance d'un ordre sexué qui entérine la différenciation et la hiérarchisation des sexes. Les filles (et les femmes) demeurent prescrites, sans commune mesure, dans des attentes et des rôles sociaux qui ne sont pas les mêmes que ceux des garçons (et des hommes). La délinquance des filles est alors symptomatique d'un ordre sexué, hérité et toujours en vigueur aujourd'hui, malgré des avancées sociales et juridiques en matière d'égalité hommes/femmes.

Comment expliquer cette persistance des représentations traditionnelles des filles (et par extension des femmes) dans le traitement socio-judiciaire de leur délinquance ? Charles Wright Mills disait : « au lieu « d'expliquer » quelque chose comme une « survivance », on ferait mieux de se demander « pourquoi la chose a survécu » » (Wright Mills, 1967/1997 :158), c'est la démarche réflexive que ce présent article se propose de développer.

Notre objectif est de proposer une lecture récursive de la prise en charge de la délinquance des filles, afin d'expliciter l'existence actuelle d'un traitement différentiel de cette délinquance. Nous faisons l'hypothèse que le traitement différentiel de la délinquance des filles est la résultante d'une histoire, lourde de stéréotypes et de symboles, qui pèse encore aujourd'hui sur l'ensemble de nos institutions.

La délinquance des filles est une délinquance « prisonnière », enfermée symboliquement dans des représentations et des discours qui la conditionne dans une certaine « insignifiance », invisibilité, et enfermée matériellement dans une prise en charge judiciaire et pénitentiaire différenciée de la délinquance des garçons. Un « enfermement intolérable », suivant l'expression de Michel Foucault, qui se révèle à travers le parcours socio-historique et politique de la délinquance des filles. En effet, la délinquance a été historiquement pensée, conçue et accordée au masculin ; de fait, la délinquance des filles (tout comme celle des femmes) souffre d'une impression profonde d'insignifiance, justifiant ainsi sa prise en compte et en charge différenciée.

La question du traitement judiciaire, et notamment de l'internement conventuel des filles délinquantes, au XIXème siècle, témoigne non seulement de la « non-dangerosité » des filles délinquantes mais aussi du traitement différentiel de cette délinquance de moindre gravité. Nous considérons en outre que l'étude de l'enfermement des filles délinquantes, au XIXème, siècle permet de faire le lien avec les constats actuels de traitement différentiel et de lecture « genrée » de la justice.

- Note de bas de page 1 :

-

ROSTAING C. (2017). « L'invisibilisation des femmes dans les recherches sur la prison ». Les Cahiers de Framespa : Nouveaux champs de l'histoire sociale, UMR 5136 FRAMESPA, 2017, <10.4000/framespa.4480>. <halshs-01756713> . https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01756713

La délinquance des filles, et plus largement féminine, semble être au cœur d'un processus d'invisibilisation qui nuit, depuis toujours ?, à sa reconnaissance légale, judiciaire, pénitentiaire et donc sociale. Mis en lumière notamment par Corinne Rostaing, dans son article « L'invisibilisation des femmes dans les recherches sur la prison »1, ce processus d'invisibilisation se matérialise à travers trois principes : le principe de non-distinction des détenu-e-s, qui suivant la règle d'égalité formelle entre les hommes et les femmes, ainsi que les garçons et les filles, tend à la négation des différences, une négation exacerbée par la faible participation des filles et des femmes à la délinquance ; l'androcentrisme, qui va privilégier les études sur la délinquance des hommes et des garçons, en raison de leur supériorité numérique, faisant ainsi de la délinquance féminine, une délinquance isolée, peu représentative, et donc peu pertinente pour le développement des connaissances scientifiques sur les phénomènes de délinquance, et l'accentuation des spécificités, qui tend à faire de la délinquance des filles et des femmes, une délinquance spécifique, dont le champ de recherche relève, non plus de la connaissance en général, mais de la connaissance en particulier, de sorte que « les études sur les détenues deviennent des études sur les femmes et sont considérées en tant que telles parmi les recherches sur la prison » (Rostaing, 2017 :7).

Ce processus d'invisibilisation s'inscrit dans la construction progressive d'une « société enfermante », suivant la lecture foucauldienne, dans laquelle la prison devient un instrument « tactique » qui va requalifier le-la délinquant-e comme un ennemi du social. Dès lors, plus que l'infraction à une loi, c'est l'irrégularité du comportement qui est ciblée. Cet enfermement suppose alors des structures mentales et architecturales, orientées selon un mode d'organisation et de fonctionnement précis, dont l'objectif est « la transformation du comportement individuel » puisque dorénavant « on enferme un individu non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est (sa nature vicieuse, ses mauvais penchants, etc.) » (Gros, 2010 : 9).

L'étude de la délinquance des filles, notamment à travers son parcours socio-historique et politique, révèle très nettement ce processus d'invisibilisation. Ainsi, notre démarche est donc intrinsèquement socio-historique, puisque la socio-histoire « s'intéresse particulièrement à la genèse des phénomènes qu'elle étudie. Le socio-historien veut mettre en lumière l'historicité du monde dans lequel nous vivons pour mieux comprendre comment le passé, pèse sur le présent » (Noiriel, 2006 : 4).

- Note de bas de page 2 :

-

L'écriture inclusive est ici revendiquée car elle permet de souligner l'écriture "genrée" de la justice française, source d'enfermement de la délinquance des filles que je souhaite mettre en lumière dans ce présent article.

- Note de bas de page 3 :

-

Notamment la grande série quantitative du Compte général de l'Administration de la justice criminelle et les statistiques pénitentiaires.

- Note de bas de page 4 :

-

Notamment les chiffres clés du Ministère de la justice.

La documentation historique s'impose donc comme matériel de recherche nécessaire à la compréhension récursive (lecture à rebours du social par l'historicité) du processus d'invisibilisation de la délinquance des filles, « bannir de nos recherches cette documentation, les antécédents de l'homme, ses actes et son devenir, reviendrait à étudier le phénomène de la naissance en omettant celui de la maternité » (Wright Mills, 1967/1997 :150). Cette documentation historique, composée de sources primaires et secondaires, repose principalement sur l'ensemble des textes de lois, décrets, directives ministérielles... en lien avec le traitement judiciaire de la délinquance des mineur-e-s2 et/ou de la délinquance des femmes, mais aussi de documents statistiques anciens3 ou récents4. A travers l'étude de ces documents, se révèle l'institutionnalisation d'un traitement sexué de la délinquance des filles, exacerbé par un monopole religieux.

L'étude de ces documents a mis en lumière l'existence d'un enfermement institutionnel qui prend la forme d'un traitement sexué de la délinquance des filles, revendiqué et assumé à cette époque, puisqu'en adéquation avec les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Cet enfermement institutionnel va renforcer une lecture androcentrique de la délinquance, faisant ainsi de la délinquance des filles, une délinquance invisible, occultée par l'écrasante majorité des garçons délinquants.

Conséquence directe de cette lecture sexuée de la délinquance, la valorisation des différences et des spécificités par le développement de structures « coercitives », dont l'objectif principal est la transformation de ces filles délinquantes, afin de les faire correspondre avec l'idéal social et moral de la France du XIXème siècle. Les congrégations religieuses, alors considérées comme spécialistes de l'âme féminine, se sont donc rapidement imposées sur la scène pénitentiaire dans l'enfermement des filles délinquantes qui vont donc être assujetties à un enferment conventuel, suivant les règles traditionnelles d'accueil et de pénitence, habituellement appliquées dans les couvents. Malgré les critiques qu'elles suscitent les congrégations religieuses vont jouer un rôle majeur dans la prise en charge de la délinquance des filles.

Cet enfermement institutionnel, via un traitement sexué de la délinquance, et cet enfermement conventuel des filles délinquantes semblent avoir aujourd'hui un impact réel et toujours sensible. En effet, le traitement différentiel de la délinquance des filles, et plus largement féminine, s'affirme comme le stigmate de l'enfermement ordinaire de la délinquance des filles au XIXème siècle. Un enfermement qui s'exprime encore aujourd'hui au point de s'être institutionnalisé.

I. Un enfermement institutionnel : le traitement sexué de la délinquance des mineur-e-s.

Faisant suite aux bouleversements de la Révolution Française, le Code Pénal de 1791, premier Code Pénal français, va introduire la notion de discernement qui va structurer, pour plus d'un siècle, la prise en charge juridique des mineur-e-s en France. L'enfant devient ainsi une catégorie juridique à part, bénéficiant d'une prise en charge spécifique de sa délinquance. La prise en charge spécifique de la jeunesse se confirme avec le Code Pénal de 1810 qui reprend, pour l'essentiel, les dispositions du Code Pénal de 1791, notamment la notion de discernement dans son article 66.

- Note de bas de page 5 :

-

Il s'agit des Ordonnances: - "Ordonnance du Roi du 18 août 1814 portant que cent jeunes gens, condamnés criminellement ou correctionnellement, et n'ayant atteint leur vingt-cinquième année, seront extraits des prisons de la ville de Paris, et réunis dans une maison de travail soumise à un régime particulier"; - " Ordonnance du Roi du 30 août 1814 qui nomme M. le Duc de la Rochefoucauld directeur de la maison de correction créée pour les jeunes condamnés qui seront extraits des prisons de la ville de Paris"; - "Ordonnance du Roi du 9 septembre 1814 qui porte que les jeunes gens âgés de moins de vingt ans, condamnés pour crimes, seront extraits des prisons de la ville de Paris ou des départements environnants, et réunis dans une prison d'essai, et annule l'ordonnance du 18 août dernier".

En 1814, trois ordonnances5 traduisent la manifestation de la volonté d'un traitement différencié de la délinquance des mineur-e-s, notamment en matière d’exécution des peines, en introduisant l'idée d'une prison spécifique aux mineur-e-s. Dans un rapport du 29 janvier 1830 à la société royale des prisons, le Ministre de l'Intérieur de Charles X, le Comte de Montbel, indique que :

« Les jeunes détenus, en vertu des articles 66 et 67 du Code Pénal, appellent plus particulièrement notre sollicitude. Leur séjour dans les maisons centrales, lors même qu'il est possible de leur assigner des quartiers séparés, est pour eux une flétrissure morale dont il importe de les préserver. Le régime des maisons centrales ne convient point à des enfants chez lesquels le vice et la corruption n'ont pas jeté de profondes racines, et qui ont été remis au pouvoir du gouvernement, bien moins pour être punis que pour recevoir une éducation qui les détourne du crime. C'est donc de leur éducation qu'il faut spécialement s'occuper ». (Cité par Gaillac, 1970/1991 : 41)

C'est dans un tel contexte, que la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, aussi appelée loi Corne, est instituée. Loi d'organisation pénale, elle encadre la prise en charge des mineur-e-s délinquant-e-s, distinguant les filles des garçons, dans une volonté de rétablissement de l'ordre moral. Jusqu'alors, le terme « mineurs » était un terme générique qui incluait les filles et les garçons, mais cette loi va établir une différenciation entre les filles délinquantes et les garçons délinquants. Cette loi comprend vingt et un articles, trois sont exclusivement consacrés aux filles, seize articles aux garçons, les trois autres sont consacrés au fonctionnement institutionnel de la prise en charge des mineur-e-s, sexes confondus.

- Note de bas de page 6 :

-

L'appellation des établissements pour filles est révélatrice de la déresponsabilisation pénale des filles. En 1895, la première maison pénitentiaire publique est créée, il s'agit de l'école de préservation de Doullens. L'appellation "école de préservation" est tendancieuse car il s'agit de la même appellation que les établissements de l'Assistance Publique, destinés à la prévention de la délinquance et non sa correction. Cette assimilation des appellations pour les filles suggère la différence de compréhension et de traitement de la délinquance des filles versus la délinquance des garçons.

- Note de bas de page 7 :

-

La correction paternelle est une disposition du Code Civil de 1804 qui généralise l'envoi des enfants en correction, puisqu'il devient alors possible pour le père de famille, qui « aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant » (Art.375, Code Civil 1804), de faire usage de son droit de correction et de faire détenir son enfant, un mois s'il a moins de seize ans et jusqu'à six mois s'il a plus de seize ans.

Les articles concernant les filles, soit les articles 15, 16 et 17, décrivent les dispositifs de prise en charge. L'article 15 précise que les filles sont placées dans des établissements différents de ceux des garçons, puisqu'elles iront dans des « maisons pénitentiaires », alors que les garçons iront dans des « colonies pénitentiaires ». Cette différence d'appellation suggère nettement la volonté du législateur de prendre en charge les filles dans une volition domestique, faisant référence au foyer, les filles allant dans des « maisons »6 alors que les garçons, futurs travailleurs et futurs titulaires de l'autorité paternelle et maritale, iront dans des « colonies », en vue de leur rééducation. L'article 16 précise les catégories juridiques de filles prises en charge par les maisons pénitentiaires : d'une part, les filles placées par voie de correction paternelle7 (Art.375 et suiv. CC 1804), d'autre part, les filles acquittées comme ayant agi sans discernement et non remises à leurs parents (Art.66 CP 1810), et pour finir, les filles de moins de seize ans condamnées à l'emprisonnement (Art.67 et 69 CP 1810) pour une durée quelconque.

Alors que la prise en charge des garçons présente plus de nuances, les filles délinquantes sont quant à elles soumises aux mêmes règles de placements quelle que soit leur responsabilité pénale (acquittées ou non) et quelle que soit la durée de leur peine d'emprisonnement. Les garçons ne sont placés dans des colonies pénitentiaires que s'ils sont condamnés à un emprisonnement pour une durée de six mois minimum et deux ans maximum. Les garçons condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement sont, quant à eux, envoyés dans des colonies correctionnelles, créées par l'article 10 de la loi de 1850, établissements spécifiques pour mineurs difficiles pour lesquels il n'existe aucun équivalent pour filles.

Cette prise en compte pour les garçons des différences de durée d'emprisonnement, témoigne d'une volonté du législateur de traiter et de corriger les comportements délinquants, susceptibles de troubler à nouveau l'ordre public. À cette époque, le crime est considéré comme un germe qu'il faut absolument garder sous contrôle afin d'éviter toute contamination, aussi, cette séparation des garçons selon leur profil et selon leur degré de délinquance, témoigne de cette volonté « hygiéniste » de contrôler le germe du crime et le risque de sa « propagation ».

Toutefois, cette crainte de la contagion n'est pas si présente dans la prise en charge des filles. La volonté uniforme du législateur vis-à-vis des filles délinquantes, sans distinction de durée d'emprisonnement, suggère plutôt une volonté de « formatage » de la jeunesse féminine, les filles devant toutes correspondre à une même exigence sociale, à un même idéal, la diversité de leur prise en charge n'est donc pas utile. L'absence d'établissements correctionnels pour filles « difficiles » souligne par ailleurs l'impression de « non-dangerosité » de la délinquance des filles, qui inquiète l'ordre public pour des raisons différentes de la délinquance des garçons.

Le rôle social qui incombe aux filles n'étant pas le même que celui des garçons, inévitablement, les prescriptions légales en matière d'éducation correctionnelle de ces mineur-e-s délinquant-e-s ne seront pas les mêmes non plus. En effet, tout comme les garçons, les filles reçoivent pendant leur séjour dans leurs établissements pénitentiaires « une éducation morale, religieuse et professionnelle » (Art.1). Cela dit, alors que les garçons sont employés, sous une discipline sévère, aux travaux d'agriculture ainsi qu'aux principales industries (Art.3), les filles sont quant à elles appliquées « aux travaux qui conviennent à leur sexe » comme le précise l'article 17. La loi ne précise cependant pas quelles activités professionnelles conviennent au sexe féminin mais, comme le souligne le Vicomte d'Haussonville, célèbre homme politique français et rapporteur de l'enquête parlementaire de 1872 sur le régime des établissements pénitentiaires, « par opposition avec les prescriptions précises qui concernent les jeunes garçons, il est évident qu'au lieu d'être des travaux agricoles, ce sont au contraire des travaux d'intérieur, la couture, le ménage, etc.... » (Enquête parlementaire, Tome 6, 1872 : 379).

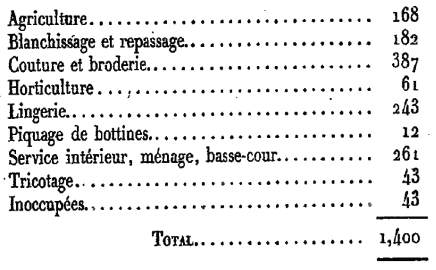

Aussi, à la date du 31 octobre 1871, sur les 1400 filles détenues au sein des établissements publics et privés, la répartition de ces dernières selon leurs activités professionnelles était la suivante :

Source : Enquête parlementaire de 1872, Rapport Félix Voisin, Tome 8 : 107.

Très nettement, les travaux convenant au sexe féminin sont donc essentiellement des occupations d'intérieur, la couture et la broderie tenant le haut du pavé, suivies par le service intérieur, ménage, basse-cour, lingerie, blanchissage, repassage... les activités extérieures étant les moins appliquées. Cette uniformisation des activités professionnelles des filles témoigne de la volonté du législateur de considérer les filles, qu'elles soient issues des villes ou des champs, comme des femmes d'intérieur, capables d'entretenir leur foyer. Les travaux convenant au sexe féminin correspondent finalement à cette conception républicaine du rôle de la femme, soulignée par Françoise Mayeur, une femme d'intérieur, épouse et mère, gardienne de son foyer.

Selon Michel Foucault, ces différences de traitement, suivant le sexe, correspondent à l'exacerbation du « pénitentiaire », concept signifiant que l'enfermement sanctionne en premier lieu les irrégularités du comportement. Des irrégularités, considérées comme des atteintes aux intérêts publics et donc comme un grave danger social. Les règles d'enfermement témoignent du but fixé par l'Etat, si les règles divergent selon le sexe, c'est alors que le but recherché diverge selon le sexe. C'est pourquoi, bien plus que l'acte posé, est pris en compte le futur rôle social joué par les garçons et les filles.

L'enferment institutionnel repose donc, à l'image de la notion de « pénitentiaire » ainsi développée par Michel Foucault, « sur une perception morale des conduites, attentive à repérer des déviances, des écarts, des attitudes déplacées, des vies dissolues » (Gros, 2010 : 9), témoignant alors de la différence sociale des sexes. En effet, à cette époque, la place sociale des femmes est extrêmement limitée. Alors que les femmes avaient joué un rôle décisif dans le processus révolutionnaire, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 n'entend pas leur donner de reconnaissance légale. Pour contester cette exclusion féminine, la femme de lettres Olympe de Gouges, s'inspirant étroitement de cette fameuse déclaration, publie en 1791 « la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne » qui revendique dans son article 1er que « la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits ». Cette déclaration des droits de la femme n'aura pas l'effet escompté, Olympe de Gouges, devenue la cible des dirigeants de la Terreur en raison de ses écrits sur l'égalité des sexes, sera guillotinée en 1793 et quelques années plus tard, le Code Civil de 1804, dit Code Napoléon, entérina l'incapacité juridique totale des femmes françaises. Ce Code Napoléon instituera la puissance paternelle et maritale, la femme mariée passant ainsi de la tutelle de son père à celle de son mari, à qui elle doit obéissance (Art.213 du Code Civil de 1804). Il distingue d'ailleurs les femmes selon leur statut marital, aussi, la femme célibataire, non mariée, ne bénéficie d'aucune reconnaissance particulière et est considérée comme un être de second rang. La femme mariée est quant à elle simplement privée de droits juridiques, assimilée aux mineur-e-s, aux criminels ou encore aux débiles mentaux (Art. 1124 du Code Civil de 1804).

Maintenues alors dans une infériorité totale, les femmes ne peuvent donc être considérées comme des justiciables identiques aux hommes. C'est pourquoi, y compris dans leur délinquance, ces dernières ne peuvent bénéficier d'une même prise en charge. C'est dans ce contexte de séparation des sexes, que la prise en charge des filles et des garçons délinquant-e-s s'est instituée par le biais de la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenu-e-s. Une séparation d'autant plus prononcée pour les filles délinquantes qu'elles souffrent d'une double position d'infériorité puisqu'elles sont à la fois des femmes et des mineures.

Aux yeux de la France du XIXème siècle, l'élément essentiel dans la vie des filles et des femmes est « l'éducation maternelle, la vocation éducatrice de la femme, « l'éducation des femmes par des femmes » (Gréard) » (Mayeur, 1988 : 89). C'est pourquoi, en 1839, une décision ministérielle portait sur le fait que la surveillance des femmes détenues dans les maisons centrales de force et de correction soit exclusivement exercée par des personnes de leur sexe. Les femmes étant considérées comme les plus à même de répondre aux besoins et aux difficultés d'autres femmes.

Suivant une longue tradition française, les congrégations religieuses vont alors s'imposer sur la scène judiciaire et pénitentiaire comme les lieux privilégiés de la détention des filles délinquantes.

II. Un enfermement conventuel : l'évacuation d'une délinquance dérangeante ?

Suivant l'esprit de la loi de 1850 qui favorise le développement de l'initiative privée dans la prise en charge des mineur-e-s délinquant-e-s, les congrégations religieuses, fortes de leur expérience en la matière, vont devenir rapidement les actrices privilégiées de la détention des filles délinquantes. Ce placement conventuel des filles délinquantes correspond en réalité à une coutume, bien ancrée dans l'histoire de France, qui consiste à envoyer les femmes et les filles perdues, entendons par là en inadéquation avec leur rôle social, dans des congrégations religieuses. En effet, depuis le XIIIe siècle, des œuvres religieuses ont été créées dans le but de « secourir » des femmes et des filles « perdues » ; ainsi c'est tout naturellement que l’État choisit de confier ces filles délinquantes, inadaptées, à ces spécialistes de l'âme que sont les congrégations religieuses.

À cette époque, « la conception républicaine du rôle de la femme n'est pas éloignée de la vision des cléricaux. La femme sera l'épouse et mère, relative à l'homme d'aujourd'hui et à celui de demain, gardienne de l'ordre familial et social » (Mayeur, 1981 : 154). De plus, le contexte législatif plaide en la faveur de ces œuvres religieuses qui se voient octroyer de plus en plus de responsabilité dans la vie des filles et des femmes. En effet, en 1850, la loi sur l'enseignement, dite loi Falloux, va faire des congrégations religieuses des actrices majeures dans l'instruction des filles et des femmes, puisque comme l'indique l'historienne Françoise Mayeur, « la loi Falloux prévoit pour l'instruction féminine des restrictions d'ordre financier et la met pratiquement entre les mains des congrégations enseignantes. Peu chargée d'instruction mais riche d'apprentissages domestiques » (Mayeur, 1981 : 154).

- Note de bas de page 8 :

-

Déjà en 1835, le département de la Haute Garonne avait passé un accord avec la congrégation des "Dames du repentir" afin qu'elles soient officiellement en charge des filles détenues dans le département.

Les congrégations religieuses, outre une légitimité historique établie, jouissent ainsi d'une légitimité étatique, de sorte qu'assez naturellement, en 1852, soit deux années après l'entrée en vigueur de la loi du 5 août, le Ministre de l'Intérieur De Persigny décide du placement exclusif des filles dans les établissements privés religieux8. Les congrégations religieuses correspondent à ce que Michel Foucault nomme « les institutions coercitives », aussi nommées par Erving Goffmann (Asylums, 1961), « les institutions totales », que sont par exemple les prisons, les hôpitaux, les internats. Ces institutions, « lourdes », fonctionnent suivant un modèle bien défini :

« Surveillance continue des individus, assortie de micro-châtiments en cas de conduite déplacée ; examen régulier des aptitudes, sanctionné par un système de châtiment-récompense, et produisant tout un savoir normatif des individus identifiés selon leur écart à une norme (d'éducation, de santé, de travail, etc.) ; savoir individuel qui se réalise en rapports, notations, dossiers, etc. ; enfin, organisation rigoureuse et pratiquement exhaustive de l'emploi du temps (activités, déplacements, repos, etc.) ». (Gros, 2010 : 11-12).

Ces « institutions coercitives » ont pour but l'objectif de transformation individuel voulu par l'Etat, à travers la notion de « pénitentiaire », ou de pénitence. Elles pourchassent, selon Foucault, « toutes les formes de dissipations : l'imprévoyance, l'irrégularité, le désordre, tout ce par quoi le temps de la vie est inutilement dépensé » (Gros, 2010 : 13). En effet, ces institutions doivent rendre, aux individus qu'elles « détiennent », un rôle social. Les congrégations religieuses, eu égard à leurs historiques « compétences », doivent donc donner aux filles qu'elles accueillent un rôle et une place sociale, en adéquation avec les normes sociales et morales de la France du XIXème siècle.

Signe que la délinquance des filles souffre d'une certaine invisibilité sociale, les conditions de l'internement conventuel des filles délinquantes s'apparentent à celles des filles faisant pénitence, c'est à dire des filles qui se rendent volontairement au couvent pour épouser la vie religieuse. Un paradoxe s'installe donc avec cet usage du placement conventuel des filles délinquantes puisque « la règle traditionnelle des Refuges est l'adhésion volontaire » (Gaillac, 1970/1991 : 115). Pourtant, les congrégations religieuses persistent à prendre en charge les filles délinquantes, placées donc par voie de justice et non par adhésion volontaire, de manière traditionnelle/habituelle.

En effet, les filles placées notamment dans les institutions ou établissements du Bon-Pasteur devaient pour témoigner de « leur désir sincère de s'amender (…) sacrifier totalement leur chevelure » (Gaillac, 1970/1991 : 115), mais l’État s'oppose à ces pratiques qu'il considère comme des abus et contraires à l'objectif de l'éducation correctionnelle des filles délinquantes. Par le biais d'une circulaire du 16 juillet 1863, il ordonne que les jeunes filles détenues ne soient pas privées de leurs cheveux, pointant la stigmatisation de ces filles une fois sorties avec leurs cheveux rasés. Il soulève les cas :

« Des jeunes filles qui, à leur sortie de la maison pénitentiaire, avaient été placées en condition dans des familles honorables, n'ont pas tardé à être renvoyées dès qu'on s'est aperçu que l'absence de leurs cheveux attirait sur elles l'attention d'une manière fâcheuse, trahissait leur provenance et autorisait à leur égard des suppositions malveillantes ». (Circulaire du 16 juillet 1863, 1er Bureau, Jeunes détenus)

Cependant, malgré ces prescriptions légales, les directives de l’État ne seront jamais appliquées par les congrégations religieuses, certaines d’entre elles considérant par ailleurs que la garantie du repentir et de la moralisation est totale lorsque la jeune fille épouse la vie religieuse. À ce titre, la congrégation « Notre Dame de Charité du Refuge », historiquement investie et reconnue dans la conversion des filles de mauvaise vie, précise dans ses statuts que les sœurs « ont pour fin propre et particulière la conversion des filles et des femmes qui, étant tombées dans le désordre, veulent en sortir pour faire pénitence sous leur conduite » (Gaillac, 1970/1991 : 121).

Bien que peu enclines à respecter les prescriptions légales qui leur sont faites, les congrégations religieuses vont pourtant continuer à être privilégiées pour la prise en charge des filles délinquantes, et leur contribution sera d'ailleurs considérable. L'enfermement est donc total pour les jeunes filles délinquantes qui se voient appliquer des règles d'internement qui ne sont même pas admises par l'Etat. Toutefois, malgré ce refus de se conformer aux règles de droit, les congrégations religieuses vont continuer de se voir attribuer de plus amples responsabilités, puisqu'en plus de gérer les maisons pénitentiaires pour filles délinquantes, elles sont aussi présentes dans les prisons françaises.

- Note de bas de page 9 :

-

Un ancien couvent transformé en prison pour femmes depuis la Révolution française. La prison Saint-Lazare est à la fois une maison d'arrêt de justice et de correction (prison départementale) mais aussi un établissement d'éducation correctionnelle qui accueille les filles mineures. Elle reçoit donc des prévenues, des accusées, des condamnées à moins d'un an d'emprisonnement et les filles publiques arrêtées en flagrant délit de prostitution, les syphilitiques ou encore les prostituées privées de liberté par jugement ou par décision administrative qui étaient confinées à l'infirmerie.

La plus célèbre, la Prison Saint-Lazare9 fut d'ailleurs confiée aux sœurs de Marie-Joseph de la congrégation du Dorat qui, malgré les lois de laïcisation, resteront dans la prison jusqu'à sa démolition en 1932. Cela dit, les politiques anticléricales et les lois de laïcisation vont venir mettre à mal ces congrégations religieuses, mais c'est l'enquête parlementaire de 1872 qui va amorcer les critiques faites à l'encontre de ces congrégations qui, bien qu'elles aient rendu service pendant de nombreuses années à l’État, ne sont plus à la hauteur des nouvelles exigences en matière de moralisation et de correction de l'enfance coupable.

- Note de bas de page 10 :

-

Selon l'article 18 de la loi du 5 août 1850, les établissements d'éducation correctionnelle pour filles et pour garçons, sont soumis à des inspections obligatoires régulières afin de veiller à la bonne application des lois.

Des voix vont s'élever contre ces congrégations qui, non contentes de ne pas respecter les directives de l’État, refusent aussi d'ouvrir leurs portes aux enquêtes d'inspection pourtant obligatoires. L'enquête parlementaire va notamment découvrir que, bénéficiant d'une importante légitimité historique dans la prise en charge des filles délinquantes, les œuvres religieuses vont en faire leur spécialité, pour ne pas dire leur commerce. Ces œuvres vont en réalité profiter du placement de ces filles pour faire vivre toute la communauté, au détriment de l'éducation correctionnelle, alors prescrite par la loi. Tout d'abord, ces œuvres religieuses sont toutes ou presque des communautés cloîtrées, peu enclines à laisser entrer en leur sein les inspectrices chargées de leur surveillance10. Lorsque ces dernières réussissent à y pénétrer, elles découvrent le plus souvent que non seulement la loi du 5 août 1850 est détournée de son sens premier, mais que le règlement général du 10 avril 1869 pour les colonies et maisons pénitentiaires n'est pas plus respecté. D'après le Vicomte d'Haussonville, ce manque de rigueur dans l'application des lois est dû au fait que ces établissements conventuels n'ont pas pour seule mission l'accueil des filles délinquantes.

« A la porte toujours ouverte de ce refuge viennent frapper des jeunes filles qui se sentent trop « faibles pour lutter contre les séductions de la vie, des femmes qui ont été délaissées et trahies par l'objet premier de leurs affections, des créatures misérables qui ont roulé de chute en chute dans une fange dont le repentir chrétien peut seul purifier » (Enquête parlementaire, Tome 6, 1872 : 383).

Aussi face à ce brassage de désespoir, les rapporteurs de l'enquête parlementaire et les premières critiques de la loi du 5 août 1850 s'inquiètent de savoir si ces maisons religieuses sont les mieux qualifiées pour recevoir et éduquer ces filles délinquantes. À l'image du principe de séparation, alors en vigueur dans la prise en charge des garçons, cette promiscuité entre filles délinquantes et filles repenties suscite des inquiétudes quant à la contagion du vice et de la débauche, sujet particulièrement inquiétant pour les filles au XIXème siècle.

Au-delà du lieu d’enfermement, la question des religieuses comme éducatrices va aussi susciter de nombreuses critiques. En effet, pour les éducateurs du XIXème siècle, ce qui importe le plus dans l'éducation des filles et des femmes c'est « l'éducation maternelle, la vocation éducatrice de la femme » (Mayeur, 1988 : 89), aussi beaucoup se demandent « si des religieuses cloîtrées sont bien les maîtresses les plus propres à cette éducation » (Enquête parlementaire, Tome 6, 1872 : 385), le but de l'éducation correctionnelle étant de former des futures femmes à la vie et non des religieuses au couvent.

L'éducation et l'instruction des filles détenues dans ces maisons religieuses sera d'ailleurs une des principales critiques qui leur seront adressées. Pourtant obligatoire (Article 1 loi 1850), l'instruction des filles délinquantes est rudimentaire alors que ces dernières passent plus de temps dans les maisons pénitentiaires (religieuses) que les garçons dans leurs colonies. Un constat qui suggère que l'insertion professionnelle des garçons importe plus que celle des filles, pour lesquelles le manque d'instruction ne sera pas un frein pour leur avenir, soit au couvent soit dans leur cuisine. D'autre part, les inspectrices ayant visité ces congrégations, se sont inquiétées de constater que les mesures d'hygiène et de propreté n'étaient pas non plus respectées en raison de « considérations mystiques tirées du mépris du corps et des choses charnelles, qui n'ont rien à voir dans l'éducation correctionnelle » (Enquête parlementaire, Tome 6, 1872 : 386). Mais, la critique la plus vive faite à ces congrégations est l'usage abusif de la formation professionnelle de ces filles. Les ressources de ces communautés étant souvent irrégulières, les travaux imposés aux filles par l'article 17 de la loi du 5 août 1850 vont donc être rendus les plus rémunérateurs possible. La couture et la broderie sont les deux principales activités proposées aux filles, d'une part parce que les activités d'extérieur sont proscrites étant donné le caractère cloîtré de ces établissements, et d'autre part, parce qu’il y a une demande importante des industriels pour ces travaux de couture.

Le plus souvent les filles ont à coudre ensemble des pièces prédécoupées, envoyées par différentes maisons de confection parisiennes. Ces filles finissent par acquérir un véritable savoir-faire très demandé par les industriels, s’apparentant à du travail à la chaîne ; aussi, dans un système d'offres et de demandes, concurrentiel, les filles deviennent une main d’œuvre à bas coût employée à la survie de la communauté. Les sommes, souvent insignifiantes, qui sont retenues pour les filles, au titre de leurs gratifications en vertu du règlement général du 10 avril 1869, sont parfois même supprimées, les filles travaillant ainsi entièrement pour la communauté.

Les filles ainsi employées ne sont donc formées en rien à un retour dans la vie quotidienne comme le souligne avec amertume le Vicomte d'Haussonville dans le cadre de l'enquête parlementaire,

« un certain nombre de ces jeunes filles sont rendues annuellement à la liberté, assez ignorantes de la vie, dénuées d'instruction sérieuse, dépourvues de pécule et n'étant familiarisées qu'avec une nature toute spéciale de travaux d'aiguille » (Enquête parlementaire, Tome 6, 1872 : 88).

Bien que malmenés par les résultats de l'enquête parlementaire, les établissements privés vont continuer de prospérer dans la prise en charge « charitable » de la jeunesse délinquante, et notamment des filles. Les congrégations religieuses vont perdurer dans la prise en charge des filles délinquantes puisqu'un rapport de l’Éducation Surveillée de 1948 dénombre à cette même époque l'existence de 98 établissements privés pour filles, presque tous en internat - c'est à dire cloîtrés -, parmi lesquels 44 établissements du Bon-Pasteur, 13 établissements de l'Ordre de Chevilly ou encore 3 établissements de l'Ordre de Nazareth.

La connotation religieuse dans la prise en charge des filles délinquantes est encore très prégnante en 1948 ; persiste donc un héritage religieux dans la prise en charge des filles, les différenciant ainsi des garçons, malgré la consécration de la Justice des mineur-e-s en 1945, qui considère pourtant les filles et les garçons comme des justiciables identiques en droits, en conformité par ailleurs avec les évolutions légales de 1938 et 1944 qui ouvrent (entr’ouvrent) les capacités juridiques des femmes.

Il est intéressant, pour ne pas dire révélateur, de constater que les religieuses interviennent encore aujourd'hui dans la prise en charge des filles délinquantes. Une présence parfois permanente puisque certaines congrégations sont installées sur le lieu même de l'établissement pénitentiaire, et l'on retrouve les religieuses à l'infirmerie, à la blanchisserie ou encore à l'animation d'atelier comme la couture (Duhamel, Duprez et Lemercier, 2016 : 18).

- Note de bas de page 11 :

-

Cette présence des congrégations religieuses dans la prise en charge actuelle des filles délinquantes peut aussi laisser planer la suspicion d'une sous-traitance implicite de la délinquance des filles par les organisations religieuses, actrices historiques de la prise en charge de la délinquance féminine.

Cette permanence des structures confessionnelles au sein des organisations laïques de l’État (Justice, Santé, Éducation), cette persistance des traditions, témoignent du désœuvrement de la Justice des mineur-e-s, voire de la société française dans son ensemble, face à la question de la délinquance des filles11. En effet, des travaux récents (Cardi, 2010 ; Vuattoux, 2014) ont mis en évidence l'existence d'un traitement différentiel de la délinquance des filles et des femmes, symptomatique d'une difficulté encore prégnante à considérer les femmes et les filles comme les égales des hommes et des garçons. Ce traitement différentiel est l'incarnation actuelle de l'enfermement généralisé dans lequel se trouvent les filles, et par extension les femmes, délinquantes.

III. La survivance d'un traitement différentiel de la délinquance des filles aujourd'hui : ou la valorisation des spécificités en temps d'égalité des sexes.

- Note de bas de page 12 :

-

Les données statistiques utilisées sont issues des chiffres du Ministère de la Justice, "Référence Statistique Justice - 2015", publié en 2016.

- Note de bas de page 13 :

-

"Trop peu pour compter". Référence à l'ouvrage d'Ellen Adelberg et Claudia Currie, Too few too count: canadian women in conflict with the law, publié en 1987.

- Note de bas de page 14 :

-

Les filles et les femmes sont-elles véritablement moins délinquantes que les garçons et les hommes, ou font-elles l'objet d'un traitement différencié de leur délinquance, les évacuant alors vers des mesures civiles et non pénales, les sortant de fait de la sphère délinquante et criminelle?

- Note de bas de page 15 :

-

A titre informatif, les femmes incarcérées représentent au 1er janvier 2016, 3,5% des personnes incarcérées.

- Note de bas de page 16 :

-

BÜSCH F., TIMBART O. (2017). Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants. Infostat Justice, n°149, 8p. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_149.pdf

Statistiquement12, la délinquance des filles se caractérise aujourd'hui, à l'instar de la délinquance des femmes, comme un phénomène minoritaire. « Too few to count »13, les filles et les femmes continuent d'être ignorées comme délinquantes, criminelles ou détenues. Conséquence directe de leur invisibilité, elles sont considérées comme des délinquantes à part entière, faisant alors l'objet d'un traitement différentiel, malgré les règles d'égalité formelle entre les femmes (les filles) et les hommes (les garçons). C'est parce qu'elles sont, semble-t-il14, moins impliquées dans la délinquance, que le traitement judiciaire qui leur est réservé, tend à leur dépénalisation, puisque les filles bénéficient très largement de mesures alternatives aux poursuites judiciaires, les poursuites ne concernant que 20 % en moyenne d'entre elles. Les filles incarcérées ne représentent en 2015 que 4,9 % des mineurs incarcérées, soit 35 filles sur 704 mineurs15. Une étude16 publiée en mars 2017, consacrée à l'étude statistique du traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquant-e-s, constatait alors :

« Plus on avance dans la chaîne judiciaire et pénale et plus le taux de féminisation diminue : de 18 % de personnes dont l'affaire a été traitée par les parquets, à 15 % des auteurs faisant l'objet d'une réponse pénale, 10 % de ceux poursuivis puis condamnés devant une juridiction de jugement, moins de 5 % des condamnés à un emprisonnement comportant une partie ferme et, in fine, moins de 4 % de la population carcérale actuelle » (Büsch et Timbart, 2017 : 3).

Arthur Vuattoux, sociologue, a traité la question d'un traitement différentiel des mineur-e-s (filles et garçons). Il en vient à la conclusion qu'il existerait non seulement une grille de lecture des dossiers des mineur-e-s délinquant-e-s basée sur des normes de genre, mais aussi dans les discours des professionnels de la Justice des mineur-e-s, des représentations liées aux attentes de genre. Les questions de l'intimité, du corps et par extension de la sexualité sont rarement abordées dans les dossiers des garçons, alors qu'elles sont « au contraire une entrée privilégiée pour l'analyse des situations des adolescentes, discriminant fortement la nature de l'approche institutionnelle des dossiers selon le genre » (Vuattoux, 2014 : 61). Des intérêts « charnels » qui ne sont pas sans nous rappeler les inquiétudes relatives au corps observées dans les congrégations religieuses.

- Note de bas de page 17 :

-

Expression qu'il emprunte à Coline Cardi.

Selon lui, il existerait un « filtre de disparition »17 des filles délinquantes dans la chaîne pénale, qui conforterait l'hypothèse selon laquelle les filles délinquantes voient leurs dossiers orientés vers des prises en charge qui ne sont pas similaires à celles des garçons. Il rejoint ici une remarque de Sébastian Roché qui indiquait, déjà en 2001, que les filles bénéficiaient d'un a priori favorable, n'étant pas systématiquement désignées comme délinquantes mais comme étant en danger, et restant ainsi dans la sphère civile (Roché, 2001).

Il apparaît donc que la réponse judiciaire soit fortement décalée pour les filles délinquantes. Le système pénal semble créer des différenciations entre les filles et les garçons, en étant plus indulgent avec les filles. C'est là encore l'un des constats soulignés par une étude récente sur « l'analyse de la délinquance des filles mineures et de leur prise en charge » dont l'objectif était d'appréhender, au travers des discours de jeunes filles délinquantes, la question du genre telle qu'elle se caractérise au travers de cette délinquance et d'améliorer la compréhension et le parcours institutionnel de ces filles.

Comme le soulignent les chercheur-e-s de cette étude :

« Les filles sont maintenues plus longuement dans une prise en charge dans le cadre civil de la protection de l’enfance, même lorsqu’elles sont inscrites, comme elles le racontent, dans des comportements déviants et délinquants connus. L’intervention tardive de la justice pénale dans leur trajectoire interroge, une fois encore, l’attitude singulièrement « paternaliste » envers les filles, décrite par plusieurs auteurs » (Duhamel, Duprez et Lemercier, 2016 : 153).

Cette étude confirme les constats faits par l'ensemble des travaux sur le traitement pénal de la délinquance des femmes et des filles quant au caractère sexué du contrôle social (Cardi, 2010 ; Cardi et Pruvost, 2012, Vuattoux, 2016). Elle s'inscrit par ailleurs dans des travaux plus anciens qui dénonçaient déjà l'existence d'un traitement discriminatoire de la délinquance féminine. Ces travaux sont notamment ceux des criminologues québécoises Marie-Andrée Bertrand ou encore Colette Parent dans les années 1970-1980, qui poseront les jalons de la construction d'un savoir sur la délinquance féminine. Il est d'ailleurs troublant de constater que ces travaux, bien qu'ils concernent la société québécoise des années 1970-1980, présentent un parallélisme ou un universalisme relatifs, car ils permettent encore aujourd'hui de témoigner de la prise en charge, de la délinquance féminine française, ce qui témoigne du retard conséquent de la France dans l'étude de ces questions.

Marie-Andrée Bertrand affirmera d'ailleurs qu'il existe peu de faits criminologiques aussi universels que l'écart, tant quantitatif que qualitatif, entre la délinquance officielle des femmes et celles des hommes. Selon elle, la délinquance féminine est prise au cœur d'un traitement différentiel de la Justice, qui s'évertue à dépénaliser et déresponsabiliser les femmes et les filles délinquantes. Contrairement aux hommes et aux garçons, l'appareil de justice va mobiliser d'autres normes que le fait pénal pour intervenir dans leurs vies.

- Note de bas de page 18 :

-

L'ordonnance de probation est, au Québec, une peine non carcérale qui consiste à mettre sous surveillance le ou la délinquant-e qu'elle concerne, pour une durée d'en moyenne 3ans. Le ou la délinquante, reconnu coupable, doit, pour échapper à l’emprisonnement respecter les différentes conditions qui lui sont imposées par le juge (surveillance par un agent, T.I.G, dédommagement...).

Cette absence relative des femmes et des filles de la délinquance connue est symptomatique de leur place sociale, elle s'explique en effet par « leur invisibilité », conséquence directe des rôles sociaux qui leur sont généralement prescrits. Elle permet de souligner l'existence d'une reproduction d'un ordre social « mâle », qui viendrait entériner sa supériorité sur les femmes. Cette supériorité implique donc que la délinquance féminine est secondaire, et de moindre importance que la délinquance masculine. Cette approche différentielle de la délinquance féminine se confirme lorsqu'elle s'applique au traitement judiciaire réservée aux filles délinquantes. En effet, elle indique que les filles délinquantes au Québec bénéficient plus largement que les garçons de mesures de restitution et d'amende, alors que ces derniers sont plus souvent soumis à la probation18.

Des différences de traitement qui confirment, d'après Marie-Andrée Bertrand, une impression d'insignifiance et de non dangerosité de la délinquance des filles, aux yeux des juges des mineurs. Il est frappant de constater la persistance des constats faits par Marie-Andrée Bertrand en 1979 au Québec. Encore aujourd'hui en France, les filles (tout comme les femmes) bénéficient d'un traitement plus clément que les garçons, puisqu'elles font plus largement l'objet de mesures alternatives aux poursuites. S'affirme ici une sorte d'universalisme qui définit la délinquance des femmes et des filles comme une « non-délinquance », et cette impression profonde d'insignifiance et de non dangerosité imprègne leur prise en compte et en charge par la société.

A la même époque, une autre criminologue québécoise, Colette Parent, va rejoindre Marie-Andrée Bertrand sur ces constats de traitement différentiel de la Justice, en développant son concept de justice « chevaleresque », pour décrire le traitement judiciaire réservé aux femmes et aux filles au Québec, à savoir une attitude paternaliste qui se veut résolument empathique envers les filles et les femmes. Soulignant l'existence d'une discrimination positive ou paternaliste, Colette Parent indique que les femmes délinquantes sont finalement différentes des autres femmes, dont la nature définie par les hommes, s'accommode mal à la délinquance. Selon elle, lorsqu'un agent de la loi rencontre une délinquante, la rencontre se transforme en rapport de genre, en relation homme/femme.

- Note de bas de page 19 :

-

Je mets entre guillemets l’adjectif car il y a une généralisation biologique des femmes dans leur capacité reproductive. Être une femme, anatomiquement parlant, n'implique pas de détenir l'ensemble des spécificités biologiques des femmes, comme en témoigne l'infertilité féminine. Cette tendance, féministe, à considérer les femmes comme un groupe social homogène, disposant des mêmes caractéristiques est une des limites de l'approche féministe.

- Note de bas de page 20 :

-

Ce dualisme female et male est par ailleurs plus explicite en anglais.

Finalement, le traitement différentiel de la justice assure un maintien des rôles sexuels. Cette attitude paternaliste trouverait son explication dans la socialisation des hommes (et des femmes), qui définit socialement les femmes à travers leur rôle « biologique »19 dans la reproduction de l’espèce. Comme elle le souligne en 1992, « c'est à partir de leur nature qu'on rend compte, en effet, de la position sociale et économique des femmes, de leur confinement au foyer dans le rôle de mère et d'épouse » (Parent, 1992 : 298). Il y aurait ainsi une essentialisation des discours sur les rôles sociaux des hommes et des femmes, de sorte que la nature « féminine » s'oppose à la nature « masculine », ne serait-ce qu'à travers la capacité biologique, reproductive des femmes, qui suffit à les définir socialement. Les femmes, « femelles » s'opposent ainsi aux hommes « mâles », de sorte que les rôles et les responsabilités qui leur incombent sont eux-aussi opposés20.

Ces chercheures québécoises s'inscrivent toutes deux dans des perspectives féministes qui, pour l'époque, font sens. D'ailleurs Colette Parent critiquera la criminologie traditionnelle qui aura tendance à étudier et à analyser la délinquance féminine en fonction de la délinquance masculine, comme norme de référence. Elles serviront d'exemple à toute une génération de chercheur-e-s en sciences humaines et sociales qui puiseront dans leurs travaux, l'inspiration et le courage de la contestation d'un ordre social établi. Elles inspireront notamment Claude Faugeron et Dvora Groman, chercheures française et suisse, qui à la même époque tenteront d'alerter l'opinion sur ces questions de traitement différentiel de la délinquance féminine en France. Dans le cadre d'une revue de littérature criminologique en matière de délinquance féminine, elles indiqueront que la conception du rôle de femme est imprégnée de valeurs religieuses et morales, qui ont un impact direct sur la manière de définir et de traiter les femmes délinquantes, perçues comme marginales.

Les femmes sont déifiées dans le rôle de mère, ce qui accentue l'idée que les femmes déviantes sont non seulement immatures mais surtout symbole du vice, qui doivent être écartées car leurs comportements sont trop contraires au rôle qui les concerne. Elles reprennent le concept de justice chevaleresque de Colette Parent, pour appuyer l'idée que les femmes sont soumises à une idéologie patriarcale, notamment parce que les juges les considèrent comme des êtres plus émotifs, cultivant ainsi l'image de « la femme » docile et soumise - la Justice ouvrant ses bras pour la protéger :

« Le rôle de la femme se perpétue même derrière les barreaux ; la resocialisation a, chez la détenue, une signification simple : il faut lui inculquer les standards de moralité (surtout sexuelle) et la préparer à reprendre son rôle de mère de famille dans la société ». (Groman et Faugeron, 1979 : 368).

Finalement, elles se demandent si les femmes, et par extension les filles, ont le droit de violer la loi. Avec cette difficulté pour les femmes et les filles de sortir de leur rôle traditionnel, la reconnaissance de leur délinquance est de fait mise à mal. Dans son étude sur l'incarcération des femmes, Coline Cardi (2010) indique que les femmes délinquantes sont essentiellement perçues à travers le prisme de leur maternité, qui s'avère être pour elles un bénéfice secondaire, témoignant d'une perception pénalement favorable du rôle de mère et de future mère dans le traitement de la délinquance. La maternité ferait donc la spécificité, ce qui domine dans le cadre du traitement de la délinquance féminine c'est donc le féminin maternel.

Pourtant, comme l'indique Coline Cardi :

« D'après les données du fichier national des détenus de 2002, seules 42 % de femmes incarcérées déclaraient avoir un enfant à charge à leur entrée en prison, contre 32 % pour les hommes. Pour autant, les détenues sont sans cesse ramenées à ce qui constituerait leur essence : la maternité ». (Cardi, 2010 : 3).

- Note de bas de page 21 :

-

Hyest, J-J et Cabanel, G-P. (2000). Prisons : une humiliation pour la République, t. I-II, Les Rapports du Sénat, n° 449.

L'un des exemples les plus significatifs est l'introduction, par la loi du 15 juin 2000, de la libération conditionnelle parentale dans le Code de Procédure Pénale (article 729-3 CPP)21. Même si cette mesure d’aménagement de peine n’est pas explicitement réservée aux femmes, dans les faits, ce sont surtout les femmes qui en font la demande et peuvent légitimer leur requête en établissant le fait d’avoir à charge un enfant de moins de 10 ans.

C’est aussi précisément dans le paragraphe consacré aux femmes détenues, et non pas dans celui consacré aux aménagements de peine, qu’il est question dans un rapport parlementaire de cette mesure, alors même que ce dispositif n’est pas réservé à l’un des deux sexes dans les termes de la loi. Dans le même ordre d'idée, le Placement sous Surveillance Électronique (PSE) semble être plus largement proposé aux femmes qu'aux hommes. C’est d’ailleurs ce que la démographe Annie Kensey confirme dans une étude consacrée aux caractéristiques sociodémographiques des personnes en Placement sous Surveillance Électronique (PSE) dans laquelle elle indique qu’au sein du système judiciaire et pénitentiaire, la maternité présente pour les femmes délinquantes un gage de réinsertion voire de représentation.

Les femmes et les filles ainsi perçues, d’hier à nos jours, semblent détentrices d'une spécificité biologique, qui les conditionne malgré elles dans un rôle de mère mais qui rejette aussi tout ce qui s'en écarte, comme la délinquance alors considérée comme une pratique incompatible avec la maternité. Cette essentialisation du rôle des femmes et des filles les définit socialement en fonction de ce que l'on considère qu'elles doivent être et non pas en fonction de ce qu'elles choisissent de devenir, quitte à nier toute responsabilité pénale.

Conclusion

Selon Peter L. Berger et Thomas Luckmann, « l'institutionnalisation naît dans toute situation sociale se prolongeant dans le temps » (Berger et Luckmann, 1966/2014 : 114). Le traitement différentiel actuel de la délinquance des filles témoigne de l'institutionnalisation de l'enfermement dans lequel se trouve cette délinquance qui peine à obtenir une visibilité, au moins identique à celle des garçons. La persistance d'une lecture « genrée » de la délinquance des mineur-e-s révèle le conditionnement social dans lequel se trouve le phénomène de délinquance juvénile en France, un conditionnement qui emmure, et invisibilise de fait, la délinquance des filles, mais aussi celle des garçons, dans des représentations et des discours particulièrement stéréotypés.

L'étude de la délinquance des filles et des garçons, et plus précisément du traitement différentiel dont elles/ils sont les victimes, révèle l'existence de discriminations, présentées comme allant de soi, dans un contexte social d'égalité hommes/femmes qui n'est, semble-t-il, que formel. La survivance du traitement différentiel de la délinquance des filles témoigne de la difficulté encore prégnante de la société française à accorder la délinquance au féminin, mais aussi à considérer « la femme » comme l'égale de « l'homme ». La délinquance des filles est donc particulièrement évocatrice de l'enfermement encore massif des filles et des femmes dans des rôles sociaux bien définis, le plus souvent en lien avec la maternité. Les filles délinquantes étant avant d'être des « potentielles » délinquantes, des mères.

- Note de bas de page 22 :

-

Dans son article, « L'invisibilisation des femmes dans les recherches sur les prisons », elle revient sur son expérience personnelle de chercheure, et notamment sur les difficultés vécues sur le terrain ou celles subies pour obtenir l'accord de l'Administration Pénitentiaire à entrer dans les prisons pour femmes.

Comme le souligne Corinne Rostaing, contrairement aux études sur la délinquance masculine, hommes et garçons confondus, qui « ne sont pas catégorisées comme des études sur les hommes mais bien comme des recherches sur les prisons en général » (Rostaing, 2017 : 13), les études portant sur la délinquance féminine sont généralement peu encouragées22 et sont même victimes d'une certaine discrimination puisqu’elles sont systématiquement « catégorisées comme des études féministes ou marginalisées comme portant sur les catégories particulières de détenu-e-s » (Rostaing, 2017 : 13).

Cette invisibilisation de la délinquance féminine est non seulement l'héritage d'une construction sociale « sexuée », « genrée », mais elle est aussi la conséquence directe d'une lecture institutionnelle qui, à l'image de l'Administration Pénitentiaire, préjuge « de la non pertinence de travailler chez les femmes, insistant sur l'inexistence des violences chez les femmes et surtout de leur faible dangerosité : « leur violence ne nous fait pas peur » » (Rostaing, 2017 : 10).

- Note de bas de page 23 :

-

Cette question de l'étude du parcours socio-historique et politique de la délinquance des filles en France est l'objet de la thèse de doctorat, en cours, de l'auteure intitulée : « La construction sociale de la délinquance des filles en France de 1850 à 1945 ».

Ce constat de traitement inégalitaire de citoyen-ne-s français-e-s en raison d'une appartenance à un sexe donné nous alarme quant à l'existence tenace de représentations et de conceptions conservatrices ou ultra-conservatrices de rôles incombant aux femmes et aux hommes. Aussi, la question de l'étude socio-historique et politique de la délinquance des filles s'avère judicieuse, pour ne pas dire nécessaire, pour expliciter les constats actuels d'une injustice judiciaire, pénitentiaire, sociale et donc humaine23.