Santé

Vous trouverez ici la vidéo de la soirée ainsi que les réponses et bibliographies associées à la deuxième session de questions du second semestre 2022

Micro-trottoir

Soirée

Vous pouvez retrouver ces vidéos en versions sous-titrées via les liens suivants : – Vidéo micro trottoir avec sous titres – Vidéo soirée avec sous titres

Réponses des experts

Pourquoi ce développement des épizooties et des pandémies ?

On parle de pandémie pour une maladie infectieuse qui se répand à travers le monde. C’est différent d’une épidémie, qui est généralement contenue au sein d’une région ou d’un pays.

Le développement du commerce mondial et les déplacements de personnes favorisent les pandémies. Plus il y a d‘échanges, plus le risque d’apparition d’une pandémie augmente.

Une épizootie est une épidémie qui frappe une ou plusieurs espèces animales. Si elle concerne aussi les humains, on parlera de zoonose, ce que cible sans doute cette question.

Les virus et les bactéries sont partout. Certains sont dangereux pour les humains, d’autres inoffensifs. Prenons le cas des virus chez les animaux :

– certains sont des réservoirs de virus, c’est-à-dire qu’un virus donné peut se développer dans leur organisme mais sans forcément avoir de conséquence,

– d’autres animaux sont simplement des vecteurs, c’est-à-dire qu’ils collectent le virus au contact des réservoirs dans un environnement donné et ils les diffusent ailleurs.

Le développement de notre système immunitaire s’est effectué durant des millénaires. Il résulte d’un équilibre entre les agents pathogènes [1] présents dans notre environnement, avec lesquels nous sommes en contact, et notre corps.

L’envahissement des espaces naturels par les humains, la déforestation et le changement climatique vont modifier les équilibres des écosystèmes naturels. Cela entraîne des relations entre prédateurs et proies et le déplacement des espèces qui vont parfois se rapprocher des humains pour trouver de la nourriture comme la souris à pattes blanches aux États-Unis. Tous ces changements vont faire que nous serons au contact de virus que notre organisme ne sait pas combattre. D’où un risque accru d’épidémie, d’autant plus fort, que la densité de population humaine est importante.

Tout cela est maintenant bien documenté, le nombre de zoonose a fortement augmenté depuis une cinquantaine d’années et, si nous continuons à transformer les espaces naturels (forêts, zones humides…) nous verrons le nombre de zoonoses encore augmenter. Les échanges internationaux les transformeront en pandémies.

Quelques exemples :

1- L’épidémie du virus du Nipah qui provoque une maladie respiratoire. La déforestation en Malaisie a poussé une chauve-souris frugivore à chercher sa nourriture plus près des humains, et donc, de leurs élevages de porcs. Les déjections des chauves-souris ont infecté les porcs qui ont transmis le virus à des fermiers et des employés des abattoirs. Il a fallu abattre des millions de porcs.

2- Aux États-Unis, la perte de grands prédateurs, comme le loup, a entraîné une augmentation de la population de certaines espèces de cervidés comme le chevreuil. Or, de nombreux cervidés sont de très bons « hôtes » de la bactérie responsable de la maladie de Lyme tout en servant de repas aux tiques vectrices de la même bactérie. Sans régulation par les prédateurs, les hôtes intermédiaires se multiplient, et les tiques avec, augmentant le risque pour les humains.

[1] Un agent infectieux qui peut provoquer une maladie chez son hôte.Publications de Jean François Guégan, Serge Morand ou Éric Leroy

Rapport de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies. Octobre 2020.

Disponible sur : https://uicn.fr/un-rapport-cle-de-lipbes-sur-la-biodiversite-et-les-pandemies/

Michel Galliot

Michel Galliot est ingénieur de l’Ecole Nationale de la Météorologie. II a dirigé le centre météorologique de Limoges pendant 10 ans. Il a été chef de la mission scientifique française à Dumont d’Urville en Antarctique pour l’année 2000. Il a travaillé à l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) où il a coordonné le premier plan national d’adaptation au changement climatique. Michel Galliot est président de Limousin nature environnement, la fédération des associations de défense de l’environnement.

On parle de plus en plus de One Health, qu’est-ce que cela définit exactement ?

La santé

Selon l’OMS [1], la santé peut être définie comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » [A] Il s’agit d’une préoccupation majeure de l’humanité et qui continue d’être analysée du point de vue des maladies touchant l’homme. Cependant le développement des connaissances en matière de maladies infectieuses, provoquées par la transmission d’un agent pathogène (bactéries, virus, parasites, prions, champignons), a démontré la nécessité d’avoir une vision plus large de la dispersion de ces agents infectieux. En effet, au moins 60 % des maladies humaines infectieuses sont d’origine animale.

La récurrence des épidémies et des pandémies [2] (Covid-19, Zika, Ebola, grippe aviaire, SIDA) a renforcé la nécessité d’avoir une approche plus large qu’uniquement la vision des conséquences sur l’Homme. Pour limiter la propagation des maladies à la source, il faut comprendre que les interventions humaines (déforestation, pollution, etc.) sont suspectées de favoriser la transmission à l’Homme d’agents infectieux provenant des animaux [D].

Une seule santé

Depuis une vingtaine d’année, il est admis que la santé des animaux sauvages constitue un pilier fondamental pour la surveillance, la prévention et le contrôle sanitaire international en santé humaine. Pour comprendre et prévenir le développement des maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes, il est recommandé de développer des approches proactives et intégratrices pour mieux prendre en compte toutes les interconnexions complexes qui existent entre les espèces dans les écosystèmes [B]. L’association tripartite (OMS, OMSA [3] et FAO [4]) associées à l’UNICEF et à la Banque mondiale, ont encouragé une approche globale, intégrant la santé humaine, animale et l’environnement, pour inciter à prendre en considération tous les facteurs d’émergence des maladies [C]. En 2009, le terme « One World, One Health » sera proposé.

Objectifs

Le concept One Health associe étroitement santé humaine, animale (dont la faune sauvage) et environnementale (y compris l’alimentation). Les objectifs sont [D] :

– une vigilance à l’égard de maladies infectieuses émergentes (épidemio-surveillance),

– la lutte contre la résistance aux anti-infectieux,

– la reconnaissance des perturbations qui surviennent dans notre environnement et qui favorisent l’émergence de nouvelles maladies, infectieuses ou non, ou l’aggravation d’affections existantes.

Applications

La pandémie liée au SARS-CoV-2 a fait prendre conscience de l’intérêt de passer d’une approche univoque de la santé à une approche One Health même si « le concept One Health va bien au-delà de la prévention des crises sanitaires et est étroitement lié à une vision holistique de la santé et aux liens entre santé, qualité de l’environnement (eau, air, etc.), climat, alimentation et agriculture et biodiversité » [1]. Le conseil scientifique, créé lors de cette crise, a souligné la nécessité de cette approche visant notamment à la surveillance des émergences au niveau international, à la promotion de recherche transdisciplinaire et à une formation repensée.

L’approche sur la prévention de l’antibiorésistance portée en France par la feuille de route interministérielle, publiée en novembre 2016, est construite selon l’approche One Health intégrant la surveillance en santé humaine, animale et en environnement sur la consommation d’antibiotiques (santé humaine et environnementale), sur la surveillance de eaux de surface, des eaux souterraines et des sols et sur l’apparition de résistance aux antimicrobiens dans ses trois secteurs [E].

Limites

La vision intégrative se heurte à de multiples difficultés, techniques, financières et humaines. L’approche One Health sert souvent de parapluie à des recherches trop souvent anthropocentrées.

Cependant des réseaux intersectoriels sont en développement en France (Amr-Env réseau Promise) et en Europe (JamraiII).

D’autres approches, également intégratives, sont développées (Planetary health, Ecohealth, Ecosystem health) avec des méthodologies plus ou moins avancées mais toutes considérant que le maintien de la qualité de l’environnement est un facteur majeur pour répondre aux enjeux sanitaires futurs.

[1] Organisation mondiale de la Santé[2] Au cours des 40 dernières années, on a constaté une pandémie émergente chaque année.

[3] Organisation mondiale de la santé animale

[4] Organisation pour l’alimentation et l’agriculture

Disponible sur :https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/contribution_conseil_scientifique_8_fevrier_2022_one_health.pdf [2] Morand et al. « De One Health à Ecohealth, cartographie du chantier inachevé de l’intégration des santés humaine, animal et environnementale ». Iddri. Décryptage, mai 2020, n°4. Disponible sur : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/de-one-health-ecohealth-cartographie-du-chantier-inacheve-de [3] « One Health : une seule santé pour les êtres vivants et les écosystèmes ». Anses. 2023. Disponible sur : https://www.anses.fr/fr/content/one-health-une-seule-sant%C3%A9-pour-les-%C3%AAtres-vivants-et-les-%C3%A9cosyst%C3%A8mes [4] Parodi André-Laurent. « Le concept “One Health”, une seule santé : réalité et perspectives ». Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 2021, vol. 205, n°7, p. 659—661.

DOI : https://doi.org/10.1016/j.banm.2021.05.001 [5] Santé Publique France. « Prévention de la résistance aux antibiotiques : une démarche “une seule santé” » [Rapport synthèse]. Novembre 2022. Disponible sur : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/rapport-synthese/prevention-de-la-resistance-aux-antibiotiques-une-demarche-une-seule-sante#:~:text=La%20Journ%C3%A9e%20europ%C3%A9enne%20d’information,de%20l’environnement%2C%20d%C3%A9cideurs.

Christophe Dagot

Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges en Génie de l’Eau & Environnement de l’Université de Limoges Chargé de mission DD&RS Chercheur dans l’UMR Inserm 1092 sur la contribution de l’environnement à la dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques

Pourquoi les rivières sont importantes pour la santé ?

L’eau est un élément essentiel à notre vie, et environ 71 % de la surface de la Terre en est recouverte. Alors comment expliquer qu’on se sente mieux près d’un cours d’eau que dans une forêt ou un parc ?

S’il est si agréable d’être à proximité d’un ruisseau, d’un lac ou d’une étendue d’eau, cela pourrait être lié au fait que les rivières contiennent non seulement des plans d’eau (c’est-à-dire des espaces bleus qui ont des effets salutogènes[1] importants) mais sont presque toujours associés à une abondance d’arbres et de plantes (c’est-à-dire des espaces verts). Ceci conduit probablement à une agrégation des avantages associés aux espaces verts et bleus.

Un autre facteur d’explication pourrait être le fait que les canaux et rivières abritent « toute une série d’animaux sauvages, notamment des poissons, des canards, des hérons et d’autres espèces aquatiques ». Plusieurs études ont démontré un lien positif entre la rencontre avec la faune et le bien-être mental favorisant la détente et le bien-être mental.

En fait, nous sommes plus susceptibles de décrire l’environnement à proximité d’une rivière comme étant beau, historique, paisible et inspirant, et en revanche, moins susceptibles de se référer à des termes négatifs tels que laid, peu inspirant, sale et ennuyeux. Cela a une expérience positive pour les sentiments de sécurité et d’inclusion sociale par rapport à tous les autres types d’environnements (tels que l’intérieur, ou l’extérieur dans un environnement urbain, ou près d’espaces verts). De plus, une grande quantité d’espaces bleus dans une zone géographique est significativement associées à des niveaux d’activité physique plus élevés. Finalement, il semblerait que cela stimule la production des hormones anti-dépression (sérotonine, tryptamine et mélatonine) réduisant le stress.

Cependant, et bien que cette prose soit jolie, on sait peu de choses sur les mécanismes et les voies qui relient les espaces bleus et la santé. Mais cela procure des bienfaits psychologiques qui durent pendant au moins de 24 heures donc autant ne pas s’en priver !

[1] Effets bénéfiques pour la santéBergou Nicol et al. “The mental health benefits of visiting canals and rivers: An ecological momentary assessment study”. PLoS ONE, 2020, vol.17, no. 8. DOI : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271306

Georgiou Michail et al. “Mechanisms of Impact of Blue Spaces on Human Health: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis”. International Journal of Environmental Research Public Health, 2021, vol. 18, no. 5, 2486 DOI : https://doi.org/10.3390/ijerph18052486

Emmanuel Joussein

Laboratoire E2LIM

Qu’est-ce que le microbiote ?

Le microbiote représente l’ensemble des micro-organismes (bactéries, parasites, virus et champignons microscopiques) qui vivent dans un écosystème donné, c’est-à-dire, qui colonisent une surface définie ou un espace anatomique. On distingue, par exemple, le microbiote du sol, le microbiote des plantes ou le microbiote humain.

Lorsqu’il se réfère à un espace anatomique, le microbiote désigne l’ensemble des micro-organismes non pathogènes encore dits « commensaux » hébergés par l’hôte. Ces micro-organismes forment une niche physiologique dynamique qui participe à l’équilibre de l’hôte et qui change dans l’espace et dans le temps, en réponse à de nombreux facteurs environnementaux.

La recherche biomédicale cherche ainsi à décrire cet équilibre dynamique en reliant les événements du microbiote à la biologie de l’hôte.

Le microbiote humain…

Le microbiote humain correspond aux micro-organismes qui nichent dans ou sur les parties du corps en contact avec l’environnement comme la peau, la cavité buccale, le tube digestif ou les voies uro-génitales.

Chez l’Homme, le microbiote intestinal représente la plus importante communauté bactérienne du corps (environ 10 000 milliards de bactéries). Sa composition est modulée par le régime alimentaire, l’exercice physique, ou la prise de certains médicaments.

Le microbiote intestinal joue un rôle fondamental dans la digestion en participant au métabolisme des fibres végétales complexes contenues dans les fruits, les légumes et les céréales. Il assure également une protection contre les agents pathogènes en jouant un rôle de barrière. Il participe également à la maturation du système immunitaire. De nombreuses substances produites par le microbiote agissent localement ou à distance pour réguler le fonctionnement de différents organes (cœur, pancréas, système nerveux central).

À l’heure actuelle, il a été établi un lien entre des altérations du microbiote intestinal et la survenue de certaines pathologies comme les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies métaboliques (diabète de type 2), cardiovasculaires (hypertension artérielle) et auto-immunes.

Microbiome. Genome.gov. 2023. Disponible sur : https://www.genome.gov/genetics-glossary/Microbiome.

Cresci Gail and Bawden Emmy. “The Gut Microbiome: What we do and don’t know”. Nutrition in Clinical Practice, 2015, vol. 30, n°6, p. 734–46. DOI : https://doi.org/10.1177/0884533615609899

Martin François-Pierre et al. “A top-down systems biology view of microbiome-mammalian metabolic interactions in a mouse model”. Molecular Systems Biology, 2007, vol. 3, no.112. DOI : https://doi.org/10.1038/msb4100153

Hooper Lora, Littman Dan and Macpherson Andrew. “Interactions between the microbiota and the immune system”. Science, 2012, vol. 336, no. 6086, p. 1268–1273. DOI : 10.1126/science.1223490

Dietert Rodney and, Silbergeld Ellen. “Biomarkers for the 21st century: listening to the microbiome”. Toxicological Sciences, 2015, vol. 144, no. 2, p. 208–216. DOI : https://doi.org/10.1093/toxsci/kfv013

Le microbiote. Leem. 2019. Disponible sur : https://www.leem.org/le-microbiote

Roland Lawson

Laboratoire IPPRITT

Qu’est ce qui entraine la formation des boutons d’acné lors de l’adolescence ?

Qu’est-ce que l’acné ?

C’est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilo-sébacé [1]. Elle concerne 80 % des adolescents. Dans 15-20 % des cas, l’acné est dite « sévère » avec un risque important de lésions cicatricielles. Elle dure en moyenne 3 à 4 ans, puis le plus souvent disparait spontanément. On retrouve ces lésions principalement sur le visage, le dos, les épaules et le thorax.

L’hyperséborrhée ou « peau grasse » est la première manifestation associée à des pores dilatés qui précèdent la survenue des boutons d’acné. La peau est alors brillante et grasse sur le front, la pointe du nez, les joues et le menton. Puis, les comédons apparaissent.

Le comédon ouvert appelé communément « point noir » correspond à un bouchon. Le comédon fermé ou « point blanc » correspond à une accumulation de sébum et de kératine dans le follicule pilo-sébacé fermé. Ces comédons peuvent s’enflammer et devenir des lésions inflammatoires.

Il existe deux types de lésions inflammatoires : les boutons rouges inflammatoires sans pus, qui sont parfois douloureux appelés « papules » et les boutons rouges inflammatoires à tête blanche avec pus appelés « pustules ».

Il peut se développer également des lésions inflammatoires profondes, appelées « nodules » ou « kystes » qui peuvent être à l’origine de cicatrices temporaires (rouges ou pigmentées) ou définitives dues à une inflammation trop importante, persistante ou à des lésions manipulées.

Comment se forment les boutons d’acné ?

Le follicule pileux est composé d’une glande sébacée et d’un poil situé à sa base. La glande sébacée sécrète du sébum qui s’écoule par les pores de la peau pour la protéger. Sécrété en excès au cours de l’adolescence, le sébum devient épais, s’écoule moins bien et des cellules mortes (kératinocytes) obstruent les pores. Une inflammation se crée et déséquilibre la flore cutanée avec une multiplication anormale d’une bactérie appelée le Propionibacterium acnes. Ceci entraine l’apparition de lésions d’acné plus ou moins sévères.

Les causes de la formation de l’acné au cours de l’adolescence ?

· Les hormones sexuelles et de croissance (Ju Q et al, 2017) :

L’hypersécrétion de sébum est corrélée avec le pic hormonal habituellement observé à l’adolescence. La sécrétion des hormones de croissance et androgènes (hormones sexuelles) vont être impliquées dans l’augmentation de la synthèse du sébum. Les personnes qui développent de l’acné auraient une hypersensibilité de leur peau aux hormones masculines circulantes, c’est-à-dire, que la réponse de la peau aux hormones serait exagérée. Il a été démontré qu’en période prémenstruelle, la sévérité de l’acné était plus importante.

· Prolifération des kératinocytes et flore bactérienne (Dréno B, 2017) :

Il existerait également un dysfonctionnement du processus de prolifération des kératinocytes folliculaires qui va être à l’origine de la formation des comédons. L’accumulation de sébum au niveau du canal excréteur de la glande sébacée ainsi que l’absence d’oxygène causée par l’obstruction des pores favorisent la prolifération des bactéries présentent naturellement et qui sont normalement libérées lors de l’excrétion du sébum. On observe ainsi une accumulation anormale de bactéries avec le développement de Propionibacterium acnes au niveau du follicule pilo-sébacé activant l’inflammation responsable de l’acné.

· Composition du sébum et UV (Okoro OE et al. 2021) :

Par ailleurs, des études comparatives entre le sébum d’individus sains et celui d’individus présentant de l’acné, ont mis en évidence une différence qualitative et quantitative au niveau de sa composition. Le squalène, composé lipidique du sébum, va s’accumuler dans le sébum et favoriser les réactions d’oxydation amplifiées par les rayonnements UV. L’augmentation des espèces réactives de l’oxygène due aux réactions d’oxydation amplifiées est responsable en partie de la réaction inflammatoire. La pollution extérieure (Dréno B et al, 2018) agresse la peau et favorise la production de sébum, participant ainsi à l’aggravation de l’acné.

· La génétique (Szabó K et al, 2017) :

Il existe des formes familiales. L’adolescent a plus de risque de développer de l’acné si un ou deux de ses parents en sont atteints. Certaines populations, près du cercle polaire ou isolées sur des îles d’Amérique du Sud, ne sont pas touchées par l’acné. On ne sait pas si c’est une protection due à l’hérédité ou due à leur environnement.

· Le stress (Jović A et al, 2017) :

Le stress augmenterait la sévérité de l’acné et pourrait favoriser le déclenchement de la formation de celui-ci par des mécanismes impliquants des neuropeptides[2] du stress. Par exemple, la substance P (neuropeptide) libéré sous l’effet du stress par les nombreuses cellules nerveuses qui entourent le follicule, peut stimuler la production du sébum.

· Le tabac (Dréno B et al, 2018) :

Il favoriserait l’acné.

· L’alimentation (Di landra A 2016, Claudel JP 2018) :

Une alimentation pauvre en fruit, légumes et poisson favoriserait l’acné (Di Landra A et al 2016), mais des études seraient nécessaires pour mieux connaitre la réelle implication de l’alimentation dans l’acné.

[1] Cavité dans laquelle le poil ou le cheveu prennent naissance[2] Un neuropeptide est un type d’hormone sécrété par un neurone et ayant essentiellement une fonction de neuromodulateur.

Site internet :

« Définition, symptômes et évolution de l’acné ». 2022. Ameli.fr. Disponible sur : https://www.ameli.fr/haute-vienne/assure/sante/themes/acne/definition-symptomes-evolution

Haute Autorité de la sante. « Acné : quand et comment la traiter ? ». 2015. Has.

Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2574402/fr/acne-quand-et-comment-la-traiter

Jegou-Penouil, Marie-Hélène. « L’acné : maladie du follicule pilosébacé ». Dermato info : Société française de dermatologie. 2019. Disponible sur : https://dermato-info.fr/fr/la-peau-des-adultes/l%E2%80%99acn%C3%A9

Publications scientifiques :

Di landra Anna et al. “Adult female acne and associated risk factors: Results of multicenter case-control study in Italy”. Journal of the American Academy of Dermatology, 2016, vol. 75, no. 6, p. 1134-1141

Dréno Brigitte. “What is new in the pathophysiology of acne, an overview”. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2017, vol. 31, no. 5, p. 8-12. DOI : https://doi.org/10.1111/jdv.14374

Dréno Brigitte et al. “The influence of exposome on acne”. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2018, vol. 32, no. 5. p. 812-819. DOI : https://doi.org/10.1111/jdv.14820

Claudel Jean-Paul et al. “Acne and nutrition: hypotheses, myths and facts”. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2018, vol. 32, no. 10, p. 1631-1637. DOI : https://doi.org/10.1111/jdv.14998

Jović Anamaria et al. “The Impact of Psychological Stress on Acne”. Acta Dermatovenerologica Croatica, 2017, vol. 25, no. 2, p. 133-141. Disponible sur : https://hrcak.srce.hr/file/272775

Quiang Ju et al. “Sex hormones and acne”. Clinics in Dermatology, 2017, vol. 35, no. 2, p. 130-137.

DOI : https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2016.10.004

Okoro Obumneme et al. “Lipidomics of facial sebum in the comparison between acne and non-acne adolescents with dark skin”. Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1. DOI : https://doi.org/10.1038/s41598-021-96043-x

Szabo Kornélia and Kemény Lajos. “Studying the genetic predisposing factors in the pathogenesis of acne vulgaris”. Human Immunology, 2011, vol. 72, no. 9, p. 766-73. DOI : https://doi.org/10.1016/j.humimm.2011.05.012

Claire Demiot

Maitre de Conférence en Pharmacologie à l’UFR de Pharmacie de Limoges Vice-présidente du CPP SOOM IV (Comité de protection des personnes qui rentrent dans des essais cliniques). Étude de l’effet de modulateurs du système rénine angiotensine dans la prévention des neuropathies périphériques toxiques (douloureuses) en préclinique et en clinique. Mise en évidence de nouvelles voies pharmacologiques neuroprotectrices : de l’expression des gènes aux études précliniques. Étude de l’effet neuroprotecteur de nouvelles thérapeutiques innovantes dans les neuropathies périphériques douloureuses en partenariat avec l’industrie. Étude de l’interaction bénéfique entre les petites fibres nerveuses et la peau au cours de situation de stress cutané (Pression induisant une Ischémie/reperfusion [escarre], incision).

Rôle des guerres et des destructions des infrastructures dans le développement des épidémies ?

Question complexe selon qu’on la considère d’un point de vue du droit, de l’historique, de la philosophie, de la politique ou de la technologie. N’étant pas spécialiste de tous ces domaines, mes réponses ne seront que partielles et j’encourage le lecteur à consulter les ouvrages spécifiques pour chacune de ces approches, et notamment l’article de P. Zylberman, considérant que les conflits armés d’aujourd’hui sont essentiellement des guerres menées contre la santé publique.

Guerre et santé publique

Pour résumer, il faut considérer que les maladies infectieuses (ex : rougeole, typhoïde, dysenterie, diphtérie, etc.), si elles sont considérées comme maladies hydriques, sont traditionnellement attachées à la guerre. Elles tuent plus d’hommes que les combats eux-mêmes : les hommes mouraient six fois plus de maladie que des fureurs de la bataille. La typhoïde, la variole, la méningite, la dysenterie et même le tétanos ont éradiqués pas mal de forces armées.

L’impact de la guerre sur la santé au travers de la destruction des infrastructures s’illustre par une multiplication par 100 des maladies précitées lors de la guerre civile en Syrie en 2011. Selon un décompte de l’UNICEF arrêté au mois de mars 2014, 60 à 70 % des hôpitaux et dispensaires syriens ont été détruits ou endommagés.

La destruction des infrastructures sanitaires est finalement récurrente dans les conflits : P. Zylberman rappelle qu’à partir de la mi-juin 2014, l’État islamique en Irak et en Syrie (ISIS) n’a pas hésiteé à bombarder écoles, maisons de retraite, infrastructures sanitaires (eau potable) et centres de santé, à assassiner médecins et infirmiers et à capturer des convois d’aide humanitaire. Fin juin 2014, plus aucun service de traumatologie, de chirurgie ou des urgences ne fonctionnera dans le gouvernorat de Deir Ezzor en Syrie. D’autres chiffres, cités dans le même article, font état de 652 centres de santé détruits sur les 1 919 que comptait le pays (en 2013) ou fermés pour cause de manque d’électricité ou de problèmes de sécurité. La non vaccination de la moitié des enfants et l’emprisonnement de médecins ont provoqué la ré-émergence de la poliomyélite dans un pays déclaré zéro polio en 1995.

De plus, le gonflement des flux migratoires a entrainé la dissémination des maladies et des infections mettant les habitants des pays voisins en danger, comme lors des migrations de très grande ampleur en 1914 depuis la Russie aboutissant à l’établissement d’un cordon sanitaire. Nous ne reviendrons pas sur le développement des armes biologiques depuis la Seconde Guerre mondiale qui a militarisé certaines maladies (certainement le paludisme ou le typhus). Cette militarisation est souvent étroitement liée à la guerre des races. Le typhus, par exemple, devenait la pierre angulaire de l’idéologie raciste dans les territoires d’Europe de l’Est occupés par les Nazis lors de la clôture du ghetto de Varsovie pour des raisons médicales invoquées.

Infrastructure et santé publique

Dernièrement, plusieurs épidémies liées à la destruction des infrastructures ont été signalées. Au Liban, l’OMS a signalé plus de 1400 cas suspects de choléra avec 381 cas confirmés et 17 décès (AFP Nov 2022). La propagation rapide est liée à un système d’assainissement médiocre et des infrastructures en ruine, nécessitant la mise en place de campagnes de vaccination. Rappelons que le choléra est une maladie hydrique, contractée par ingestion d’eau ou d’aliments souillés. La Syrie a subi la même épidémie, liée à la destruction totale ou partielle de 2/3 des usines de traitement de l’eau, de la moitié des stations de pompage et d’1/3 des châteaux d’eau (Nation Unies). Plusieurs cas de choléra ont été détectés en Haïti récemment. En sachant qu’il y a plus de 3 ans, l’épidémie avait causé plus de 10 000 décès entre 2010 et 2019, liée à l’introduction du virus par des casques bleus de l’ONU déféquant dans le fleuve Artbonite, seule source d’eau accessible et gratuite des communautés riveraines.

La relation entre santé publique, infrastructure et développement économique n’est plus à démontrer. Les organismes pathogènes (virus, bactéries, protozoaires, métazoaires), véhiculés par l’eau, sont responsables d’un grand nombre de maladies endémiques [1], telles que les maladies diarrhéiques, de la typhoïde, du choléra, de fièvres, d’infections diverses et variées. Le premier objectif de la production d’eau potable est la protection de la santé publique, celui de l’assainissement est le maintien de la salubrité publique et la protection de l’environnement. Ainsi, le niveau d’hygiène aujourd’hui atteint dans les sociétés occidentales nous paraît naturel, mais il repose sur un équilibre fragile reposant sur des réseaux de surveillance, des technologies efficaces, des procédures à respecter, mais tout dérèglement, guerres, changement climatique est susceptible de le modifier entrainant la recrudescence des maladies hydriques.

A contrario, la guerre, et notamment la Seconde Guerre mondiale, a été un catalyseur pour les avancées médicales. Ainsi, la pénicilline, découverte en 1928 par Alexander Fleming, a été purifiée par Ernst Boris Chain en 1940. Elle est considérée, en 1943, comme un remède miracle à l’entrée en guerre des États-Unis, et profite du modèle économique et commercial américain pour être produit en masse. Les investissements massifs de l’industrie dans la recherche de nouvelles molécules et leur développement se révèlent alors d’une efficacité remarquable.

Si les antibiotiques ont été et restent un moyen essentiel de lutte contre les infections, avec la problématique de l’antibiorésistance, rappelons que la vaccination permet encore la préservation d’une santé collective et la limitation des épidémies et des pandémies, palliant bien souvent, notamment dans les pays en développement ou en crise, aux déficits d’infrastructures.

[1] Ce sont des maladies infectieuses et contagieuses qui touchent particulièrement une région donnée ou une population.Zylberman Patrick. « Les conflits armés d’aujourd’hui sont essentiellement des guerres menées contre la santé publique », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2021, vol. 19, p. 13-19.

DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.8093

Andremont Antoine. « L’industrie antibiotique, du miracle à l’inefficacité ? Après-demain, 2012, vol. 2, no. 22, p. 11-13. DOI : https://doi.org/10.3917/apdem.022.0011

Christophe Dagot

Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges en Génie de l’Eau & Environnement de l’Université de Limoges. Chargé de mission DD&RS Chercheur dans l’UMR Inserm 1092 sur la contribution de l’environnement à la dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques.

Quelles sont les différences entre anxiété et stress ?

Le concept de stress est polysémique, il possède plusieurs sens et partage avec l’anxiété le fait de pouvoir qualifier en un mot à la fois, l’état d’une personne, comme agitée et tendue et la description d’une situation comme inconfortable et malaisante.

Toutefois, le stress se démarque par l’origine de sa définition associée à son rôle de mécanisme d’adaptation primaire : soit une cascade de réaction du corps face à une situation perçue de danger (libération de cortisol, augmentation du rythme cardiaque…).

De son côté, l’anxiété dans la recherche fait, elle, référence aussi à au moins deux concepts :

– Dans un premier cas, on parle de niveau d’anxiété et on distingue l’anxiété comme trait de personnalité (nous présentons un haut ou bas niveau d’anxiété dans un grand nombre de situation) ou comme un état momentané (nous présentons un haut ou bas niveau d’anxiété dans une situation précise).

– Dans un autre cas spécifique à l’anxiété, celle-ci fait aussi référence aux troubles anxieux qui s’intègrent dans la nomenclature du DSM-5 des troubles psychiatriques où l’on peut notamment retrouver le « trouble anxieux généralisé » dont les critères diagnostiques incluent par exemple une persistance des symptômes pendant au moins 6 mois.

Il est vrai que ces concepts sont parfois confondus dans le langage commun. C’est pourquoi dans le domaine du soin, il est d’autant plus important de comprendre à quoi fait référence une personne lorsqu’elle utilise ces mots (ex. Que ressent-elle ? À quelle fréquence ? Dans quelle situation ?) afin de mieux orienter son accompagnement et les solutions proposées.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing, 2013. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Canini Frédéric. « Éléments de physiologie et de physiopathologie du stress ». Revue de neuropsychologie, 2019, vol. 11, p. 251-258. DOI : https://doi.org/10.1684/nrp.2019.0520

Gauthier Janel et Bouchard Stéphane. (1993). « Adaptation canadienne-française de la forme révisée du State–Trait Anxiety Inventory de Spielberger ». Canadian Journal of Behavioural Science, 1993, vol. 25, no. 4, p. 559–578.

DOI : https://doi.org/10.1037/h0078881

Servant, Dominique. Gestion du stress et de l’anxiété́. Elsevier Masson, 2022, 320 pages.

Zhor Raimi

Exerce en tant que Neuropsychologue à l’établissement de réadaptation professionnelle EPNAK Limoges. Doctorante en 2ème année de Psychopathologie Cognitive au laboratoire C2S de l’Université de Reims.

Où en sont les recherches contre le cancer ?

Nous pouvons ressentir à la fois de l’espoir et du doute lorsque l’on pose cette question. Du doute car les cancers sont la première cause de mortalité prématurée en France et dans l’imaginaire collectif, ils représentent une maladie effrayante. De l’espoir, car l’issue n’est plus uniquement fatale : aujourd’hui, ils peuvent se soigner, voir même se guérir…

Nos connaissances ont bondi avec les technologies de séquençage du génome qui ont permis d’identifier et de comprendre les anomalies génétiques responsables de la transformation d’une cellule saine en une cellule cancéreuse.

La recherche contre le cancer n’est plus l’apanage des médecins. Des chercheurs de plusieurs disciplines (biologistes, chimistes, pharmaciens, médecins, physiciens) œuvrent au quotidien pour comprendre, prévenir et guérir ce fléau. Des femmes et des hommes, trop nombreux pour être cités, mais dont le travail est essentiel. De cette émulsion collective mondiale a émergé le développement de marqueurs précoces de la maladie et de cibles thérapeutiques inédites.

En effet, ces vingt dernières années ont inauguré une nouvelle ère dans les stratégies cliniques. Nous disposons d’un arsenal thérapeutique grandissant qui a su innover avec les informations génétiques directement collectées sur les tumeurs. Les traitements ont évolué d’une utilisation empirique de drogues cytotoxiques à un catalogue de thérapies dites « ciblées » dirigées spécifiquement contre des anomalies génétiques. Il existe aujourd’hui une cinquantaine de thérapies, entre celles qui visent à corrompre les signalisations de survie cellulaire ou les immunothérapies qui aident le corps à se défendre lui-même. Chaque patient reçoit le traitement le plus adapté à son cancer.

Il y a 20 ans, 1 cancer sur 3 se guérissait. Aujourd’hui, 1 cancer sur 2 se guérit. Et dans 20 ans, que pouvons-nous espérer ? Dans 20 ans, nous avons bon espoir d’atteindre un objectif thérapeutique prometteur en développant des thérapies toujours plus innovantes et efficaces pour les amener jusqu’au lit des patients.

Hanahan Douglas and Weinberg Robert. “Hallmarks of cancer: the next generation”. Cancer discovery, 2011, vol. 144, no. 5, p. 646-74. DOI : 10.1016/j.cell.2011.02.013. PMID: 21376230.

Dubois Manonet al. « L’immunothérapie, une révolution en oncologie : Revue de l’efficacité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ». Médecines Sciences, 2019, vol. 35, no. 12, p. 937-945.

DOI : https://doi.org/10.1051/medsci/2019225

Dubreuil Patrice. « Inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), un concept et une abréviation en devenir ». Médecines Sciences, 2003, vol. 19, no. 2, p. 133-135. DOI : https://doi.org/10.1051/medsci/2003192133

Site de la ligue contre le cancer : https://www.ligue-cancer.net/

Site de l’institut national du cancer : https://www.e-cancer.fr/

Site de la fondation pour la Recherche sur le Cancer : https://www.fondation-arc.org/

Thomas Naves

Laboratoire CAPTuR

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur notre santé ?

Elles sont nombreuses tout en variant suivant les régions. Les canicules ont un impact direct par l’effet des très fortes chaleurs. Certains organismes ne peuvent supporter des températures dépassant les 40 ou 50 °C.

De plus les fortes températures favorisent la production d’ozone et accentuent le caractère agressif des polluants. En 2003, la moitié des 15 000 décès en France était due à la pollution. Les périodes de pollution seront plus précoces et plus nombreuses dans l’année.

Notons cependant que les hivers devenant moins rigoureux, la mortalité due aux grands froids va baisser. Il est probable que cette baisse sera plus faible que la hausse de mortalité d’été.

Les fortes précipitations, inondations torrentielles ou submersions marines peuvent entraîner des pertes humaines ou des blessures (53 décès lors de la tempête Xinthia en 2010). Il faut y ajouter tous les problèmes liés à la contamination éventuelle des eaux (persistance de mares résiduelles) qui favorisent le développement de pathogènes. Les incendies de forêt produisent des particules dommageables pour les asthmatiques. Tous les événements extrêmes entraînent du stress et des angoisses ce qui amène à une surconsommation de médicaments, parfois sur de longues périodes après l’événement.

La modification de la phénologie [1] des plantes entraîne des productions de pollens plus précoces, et plus abondantes, augmentant les allergies. Des indices concordants plaident en faveur d’une augmentation de la quantité de pollens émis dans l’atmosphère depuis le début de l’ère industrielle.

Le déplacement des espèces végétales et leur acclimatation dans de nouvelles aires de répartition peut aussi augmenter les allergies. On peut citer le cas de l’ambroisie en France.

L’élévation de la température permettra aussi l’arrivée de nouvelles maladies, en particulier les maladies à vecteurs. Ce sont des maladies apportées par les animaux qui colonisent de nouveaux territoires. L’exemple le plus connu est celui des moustiques tigres qui transmettent la dengue ou le chikungunya.

Le changement climatique s’ajoute aux autres causes de bouleversement de la biodiversité, modifiant les écosystèmes et donc les équilibres qui existaient entre notre système immunitaire et les pathogènes présents dans notre environnement. La circulation des pathogènes est modifiée et leur possibilité de transmissions aux humains également. Il augmente donc le risque de zoonoses, épidémies transmises par les animaux.

L’augmentation de la température de l’air augmente la quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Cela peut favoriser le développement de moisissures et de champignons.

Le réchauffement des eaux de surface favorisera le développement d’algues et la baisse de la teneur en oxygène (eutrophisation) des eaux de baignade. Dans les régions tropicales, là où le traitement de l’eau est peu efficace ou inexistant, cela sera un facteur d’augmentation des infections microbiennes.

Dans le cas des pays les plus pauvres, l’impact du changement climatique sur la production agricole entraînera des risques de malnutrition.

Pour terminer on peut signaler que les pays développés ont les moyens d’avoir une médecine préventive et curative qui peut limiter sensiblement les effets du changement climatique sur la santé.

[1] Étude des variations des phénomènes périodiques de la vie végétale en fonction du climat.Rapport de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique de 2007 sur les risques sanitaires.

Rapport du GIEC 2022.

Publications de Jean-Pierre Besancenot.

Michel Galliot

Michel Galliot est ingénieur de l’Ecole Nationale de la Météorologie. II a dirigé le centre météorologique de Limoges pendant 10 ans. Il a été chef de la mission scientifique française à Dumont d’Urville en Antarctique pour l’année 2000. Il a travaillé à l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) où il a coordonné le premier plan national d’adaptation au changement climatique. Michel Galliot est président de Limousin nature environnement, la fédération des associations de défense de l’environnement.

Quels sont les impacts de la santé mentale sur notre corps ?

Les réactions du corps en réponse au mental : où comment l’on passe de la production de liquide lacrymal (larme) lorsque l’on est triste à des risques cardio-vasculaires associés lorsque l’on souffre d’une dépression diagnostiquée. Voici donc les deux angles pour aborder cette question : le quotidien et la maladie.

Dans le quotidien, nos émotions ressenties et les changements du corps qui les accompagnent sont des exemples du lien corps-esprit. Ces changements sont ponctuels, minimes et ne représentent pas de facteur de risque pour notre santé. Chercher à revoir un ami que l’on apprécie pour la libération de dopamine associée (transmetteur entre les neurones, impliqué lors du plaisir) ou pleurer devant un film triste sont autant d’impacts pourtant bien fonctionnels du mental sur notre corps.

Là où cela devient problématique, et avant de parler des maladies, sont les vives réactions du corps lorsque nous percevons, consciemment ou non, notre environnement comme une menace. C’est le cas du stress chronique induit par l’environnement perçu. Les réactions du corps vont alors souvent de la libération hormonale excessive de cortisol aux contractures musculaires en passant parfois par des changements de la peau, des cheveux, de la digestion, du sommeil, de la vision et du rythme cardiaque et représente une dérive de l’interaction corps-mental qui devient néfaste pour notre santé.

Enfin, parlons de ce lien corps/esprit dans le champ des maladies. En premier, c’est la notion de “comorbidité” qui va nous intéresser. Une comorbidité se définie comme une association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observées dans la population et sans lien de causalité établie, contrairement aux “complications”. Aussi, les facteurs associés aux maladies psychiatriques peuvent parfois être des facteurs de risques de maladies physiques comme la pauvreté et l’exclusion sociale, la génétique, les comportements à risque, les traitements et leurs effets secondaires et de manière plus importante la difficulté d’accès au soin.

Heureusement des impacts corps/esprit positifs existent aussi avec notamment l’activité physique qui apparait comme un bon exemple des bienfaits possibles de l’action du corps sur l’amélioration de nos états mentaux.

Doherty Anne and. Gaughran Fiona. “The interface of physical and mental health”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2014, vol. 49, no. 5, p. 673–682. DOI : https://doi.org/10.1007/s00127-014-0847-7

Larousse. Comorbidité. Dans Dictionnaire Larousse. Disponible sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comorbidit%C3%A9/186898

Sartorius Norman. “Physical illness in people with mental disorders”. World Psychiatry, 2007, vol. 6, no. 1, p. 3-4. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1805725/

Zhor Raimi

Exerce en tant que Neuropsychologue à l’établissement de réadaptation professionnelle EPNAK Limoges.

Doctorante en 2ème année de Psychopathologie Cognitive au laboratoire C2S de l’Université de Reims.

Ça veut dire quoi aujourd’hui être en bonne santé ?

La notion de santé est débattue depuis que l’humanité s’en préoccupe – donc, probablement depuis toujours. L’Organisation Mondiale de la Santé en donne une définition qui n’a pas changé depuis 1946 :

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

C’est cette conception globale et élargie de la santé qu’une société doit ou devrait permettre. Mais cela suppose d’agir fortement et ensemble sur les très nombreux facteurs déterminants de santé que sont l’éducation, la culture, la qualité de vie au travail, l’emploi, l’environnement, le lien social, les transports, la prévention ou encore l’accès aux soins qui sont marqués par une très forte inégalité sociale et territoriale.

La véritable bonne santé, c’est d’être en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels, sans avoir à prendre de précautions autres que celles exigées par un mode de vie sain.

En effet, une telle dénomination peut être valable à 20 ans et l’être sans doute un peu moins à 70. Il convient donc de la moduler. Vivre vieux ne veut pas dire être en bonne santé. L’espérance de vie en bonne santé définit une existence sans limitation d’activité dans les gestes de la vie quotidienne, donc sans incapacité.

Cette notion d’« incapacité » permet de mesurer les difficultés et les limitations rencontrées dans les activités du quotidien (au travail, au domicile, pour les soins personnels, etc.) à cause d’un problème de santé.

On peut donc décompter les années de vie avec et sans « limitations dans les activités usuelles ».

La différence calculée entre l’espérance de vie à la naissance et l’espérance de vie en bonne santé mesure le nombre d’années, le plus souvent les dernières de l’existence, pendant lesquelles un individu peut voir survenir la maladie.

À l’heure actuelle, une grande quantité d’individus meurt encore, sinon d’une maladie, voire d’une ou plusieurs maladies, qui pourraient, dans leur majorité, être supprimées ou atténuées par le dépistage, la prévention et la bonne hygiène de vie.

Il n’y qu’une seule et même santé pour le vivant : un bien commun à entretenir et préserver pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Eric BrunieReprésentant CFDT |

Guy GabrielReprésentant association La Marguerite |

Qu’est ce que le One Health ?

Contrairement à sa dénomination anglophone, le concept One health (une seule santé) est connu depuis les années 70 sous le terme de zoonose.

Selon l’OMS, les zoonoses sont des affections transmissibles de l’animal à l’homme et réciproquement. La spécialisation médicale, en particulier en infectiologie, a favorisé une approche réductrice de l’épidémiologie, en séparant l’homme des autres mammifères, qui sont souvent des réservoirs infectieux.

Le concept One health prend en compte toutes les conditions de développement des maladies, principalement infectieuses. Le comportement humain, entre autres à travers la mondialisation, favorise les rapprochements entre l’homme et l’animal, qu’il soit domestique, familier ou sauvage.

La mondialisation favorise aussi la circulation des micro-organismes par le déplacement des espèces animales et végétales. L’approche One health prend en compte l’ensemble des paramètres en relation avec les contacts homme-animal.

Gilles Dreyfuss

Parasitologue, Institut de Neuroépidémiologie et parasitologie tropicale

Il n’est pas possible de connaitre les effets à long termes des médicaments au moment de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché. Quels protocoles de surveillance ont été mis en place et qui est l’autorité responsable de ces suivis ?

Il est en effet impossible de présager des effets à très long terme des médicaments au moment de leur commercialisation initiale. Les essais réalisés durant les phases pré-cliniques, évaluant la toxicité chronique (chez l’animal), ne dépassent pas 6 mois. Les essais cliniques réalisés durant le développement en phase 3 (chez des personnes malades) ne dépassent généralement pas un an.

Néanmoins, la surveillance ne s’arrête pas à la commercialisation du médicament. Le suivi de la population traitée à long terme s’effectue lors de ce que l’on appelle la phase 4. C’est une étude en « vraie vie » avec des effectifs immenses. La phase 4 permet de vérifier la sécurité du médicament au cours de son usage réel, de détecter des effets indésirables rares ou survenant lors d’une utilisation prolongée.

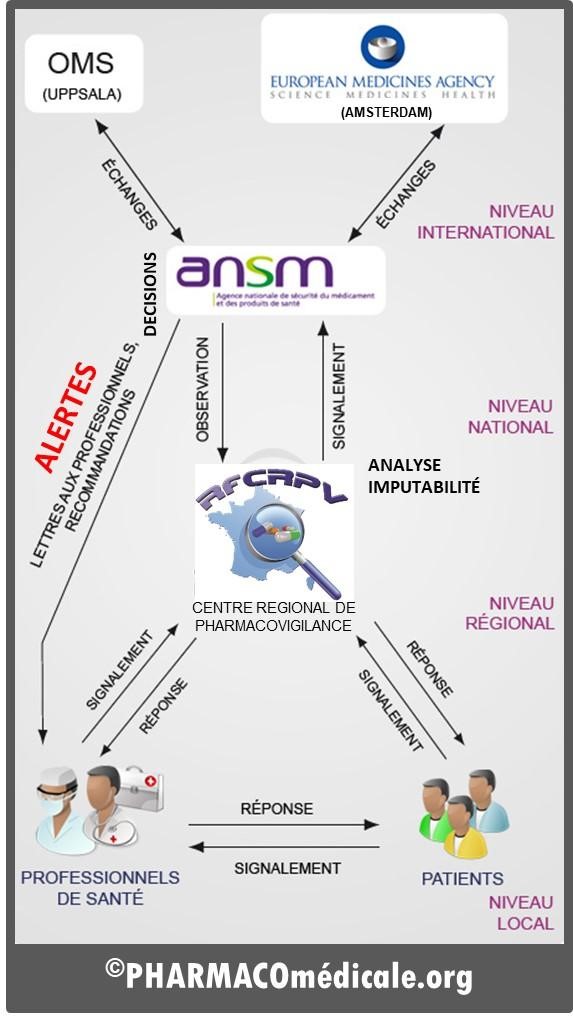

Le système en charge de cette surveillance est la pharmacovigilance. En France, ce système a été mis en place au début des années 1970. Il est décentralisé (31 centres régionaux) et médicalisé (le directeur d’un centre de pharmacovigilance est toujours un médecin pharmacologue). Les centres régionaux de pharmacovigilance fonctionnent en réseau, coordonnés par la Direction de la Surveillance de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Ils documentent les effets indésirables, jugent de l’imputabilité du médicament, informent le professionnel de santé (ou le particulier) et implémentent la base de données nationale de pharmacovigilance. Ils peuvent aussi être saisi par l’ANSM pour réaliser des enquêtes ciblées pour certains effets indésirables jugés inquiétants.

La pharmacovigilance est de plus en plus organisée au niveau européen, avec un comité spécifique depuis 2012 (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ou PRAC). Le PRAC donne des avis sur la sécurité de tous les médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne, mais aussi de tout médicament commercialisé dans plus d’un pays de l’Union européenne.

Nicolas PicardPharmacologue CHU Limoges |

Marylène VianaLaboratoire IRCER |

Pourquoi c’est aussi long d’avoir un rendez-vous chez un spécialiste de la santé ? (gynéco, ophtalmo, allergologue, …)

Cette question pose celle, plus générale, de l’accessibilité aux soins pour tous. L’accès à la santé est devenu un enjeu d’égalité territoriale. À cela plusieurs éléments de réponse :

1/ La pratique, pendant 50 ans, d’une gestion régulée de la formation aux études médicales avec la mise en place du numerus clausus a participé à développer les déserts médicaux en réduisant le nombre de praticiens formés chaque année.

En effet, dans les années 60, le nombre de bacheliers augmente considérablement. Il en va de même pour les étudiants en médecine dont le nombre passe de de 35 000 en 1963 à près de 70 000 en 1968[1].

Un numerus clausus (« nombre fermé ») a été instauré par une loi de 1971 [2] qui permet aux ministres de la santé et de l’enseignement supérieur de fixer des quotas d’étudiants admis en deuxième année de médecine. Ce numerus clausus existe également pour les étudiants en maïeutique, odontologie et pharmacie.

L’effectif était déterminé en fonction du nombre accessible dans les hôpitaux formateurs. Par la suite, les besoins de la population ont davantage été pris en compte.

Ce quota, extrêmement rigide, à la place près, a baissé continuellement pour atteindre un niveau très bas dans les années 90 (3 500 en 1993), pour remonter à 9 314 en 2019.

La réforme du premier cycle des études de santé, inscrite dans la loi santé de 2019 [3], supprime le numerus clausus à compter de la rentrée 2021. Le nombre de médecins à former est désormais déterminé au niveau régional, en fonction notamment des capacités d’accueil des universités et des besoins des territoires. Cependant, au regard de la durée des études, il est important de souligner que la suppression du numerus clausus ne produira ses effets que dans 8 à 10 ans.

2/ Liberté d’installation qui induit une répartition territoriale très inégale de l’offre médicale

Au sein du système de santé français, coexistent deux secteurs d’activité, historiquement construit sur une gestion différenciée entre établissements (hôpitaux publics, mais aussi établissements privés à but lucratif ou non) et médecine de ville ambulatoire ; l’un étatisé et planificateur et l’autre de nature libérale.

La liberté d’installation s’inscrit dans la tradition libérale de la médecine française. Elle trouve sa source dans la Charte de la médecine libérale, élaborée en 1927 par les principaux syndicats médicaux.

Ainsi, chaque médecin de ville peut s’installer et exercer là où il le souhaite sur l’ensemble du territoire national et ce dès la fin de ses études, indépendamment de la répartition de la population et de l’offre médicale.

Cette possibilité entraîne de nombreuses conséquences en termes de démographie médicale. Dans certains territoires, peu attractifs en termes de situation géographique, de contexte économique et d’offre de services et de loisirs, il est très difficile, voire impossible, de se faire soigner par un professionnel de santé de proximité. Ces zones géographiques, localisées aussi bien dans les territoires ruraux que périurbains, sont qualifiées de « déserts médicaux ».

Cette notion renvoie à une double dimension :

– une dimension spatiale liée à la densité de professionnels de santé sur un territoire,

– une dimension temporelle liée au nombre de patients par médecin.

Les conséquences sont les suivantes :

– délais d’attente importants avant de pouvoir consulter un professionnel,

– déport de consultations vers les urgences médicales et aggravation des problématiques de santé liées à l’absence de consultations régulières.

3/ Évolutions sociologiques des aspirations individuelles et collectives

Certains jeunes médecins aspirent à un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Ils souhaitent un exercice salarié afin de bénéficier de la durée légale de travail et de périodes de congés. Le salariat leur permet également d’exercer la médecine de manière moins isolée et de travailler en pluridisciplinarité.

[1] « Le Syndicat Autonome Des Enseignants En Médecine Réclame une Sélection Sévère à l’Entrée Des Facultés, La Création d’Un Secrétariat d’Etat Aux C.H.U. Et d’Universités Des Sciences Médicales » Le Monde.fr, 11 juillet 1969[2] Art. 15 de la Loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur (JORF du 13 juillet 1971

[3] LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

Léchenet Alexandre. « Déserts médicaux : la fin du numérus clausus, un impact à long terme sur les territoires ». La gazette des communes. 2021.

Disponible sur : https://www.lagazettedescommunes.com/779389/deserts-medicaux-la-fin-du-numerus-clausus-un-impact-a-long-terme-sur-les-territoires/

Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé. Les conditions d’installation des médecins de ville en France et dans cinq pays européens [Rapport]. 2015. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Les_conditions_d_installation_des_medecins_en_ville_en_France_et_dans_5_pays_europeens.pdf

Pour en savoir plus sur le système de santé : https://www.vie-publique.fr/fiches/le-systeme-de-sante

Laurent FourcadeChirurgien pédiatrique CHU |

Nathalie PerpinialReprésentante AFP France handicap |

Pourquoi la prévention n’est pas investie par les français alors qu’elle est gratuite ?

Le système de santé français est historiquement bâti et centré sur l’hôpital, dans une logique curative qui a toujours considéré comme secondaires la prévention mais aussi la promotion de la santé et l’éducation à la santé. Cela peut expliquer pourquoi plus de la moitié des Français [1] (54 %) ne savent pas ce qu’est la prévention-santé même une fois précisé qu’il s’agit de « l’ensemble des actions préventives menées dans le but d’éviter ou de réduire l’apparition, le développement et la gravité des accidents, maladies et handicaps, pouvant toucher tout ou une partie de la population ».

D’autres pays, tels que le Canada, la Suède, le Danemark ou la Finlande, ont fait un autre choix. Ils ont accordé une importance particulière à la prévention en partant de l’idée que chaque individu doit être acteur de sa santé et doit prendre soin de lui mais aussi des autres dans une logique de santé communautaire. Il est aujourd’hui démontré que de nombreuses maladies chroniques peuvent être évitées ou retardées par des actions de prévention et d’éducation à la santé (cancers, diabète, hypertension, etc.).

Ces actions probantes seraient ainsi bénéfiques tant en termes de santé publique qu’en termes d’économie de la santé.

Pour la première fois depuis mai 2022, le Ministre de la Santé porte le titre de Ministre de la Santé et de la Prévention. Ceci est peut-être un signe positif des changements des mentalités collectives, des pratiques et des priorités de l’Action Publique, et donc, d’un principe de prévention en santé qui gagne du terrain.

[1] Résultat du sondage réalisé en juin 2019 par Odoxa pour le Figaro Santé, Nehs, la chaire santé Sciences Po et France info.

Eric BrunieReprésentant CFDT |

Guy GabrielReprésentant association La Marguerite |

Nutriscore et Applications de notation de produits, est-ce crédible ou FAKE ?

Le Nutriscore est aujourd’hui très contestable. C’est un outil qui part d’une bonne intention : celle d’orienter les consommateurs vers une alimentation saine mais il a très vite montré ses failles. Beaucoup d’aliments industriels ultra-transformés (qui ont des conséquences néfastes sur la santé comme celles de favoriser le diabète et l’obésité) sont notés « A » ou « B », alors que des aliments simples et que l’on peut considérer comme bons pour la santé (comme l’huile d’olive) sont notés « C ».

La limite du Nutriscore est qu’il ne prend absolument pas en compte les aliments dans leur ensemble. Le score attribué repose sur leur composition nutritionnelle.

« L’huile d’olive ? C’est du gras. Le gras mérite un C ».

« Des céréales bourrées de sucre mais enrichies en fibres reçoivent un B grâce aux fibres qu’elles contiennent ».

Les industriels ont compris l’algorithme derrière ce score et sont ainsi tentés de reformuler leurs produits pour avoir une bonne note. Il n’est pas normal que des « céréales » pour enfants (qui sont pour la majorité d’entre elles des bombes de sucre dès le petit déjeuner) obtiennent un score qui fasse penser que ce sont des produits bons pour la santé. Le Nutriscore est clairement devenu un argument marketing, au détriment de la santé.

Le géant du fast-food américain est d’ailleurs très fier de l’afficher : un comble ! Des applications existent pour savoir ce que l’on mange. On peut opter pour OpenFoodFacts qui affiche différentes notations (dont le Nutriscore), comme la NOVA qui permet de repérer les aliments ultra-transformés. Il existe aussi Siga qui est très complète et prend en compte à la fois la composition nutritionnelle des aliments ainsi que leur degré de transformation.

Pour tout savoir sur le nutri-score : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score

Vrob. La malédiction du cordon bleu – Une incroyable histoire au royaume de la malbouffe [bande dessinée] Thierry Souccar Éditions, 2022, 109 pages.

Avec son crayon, une solide connaissance du sujet et une pointe d’humour, VROB nous raconte comment les industriels réussissent le tour de force de fabriquer des aliments à bas prix qui ressemblent à des aliments, qui ont le goût d’aliments… mais qui n’ont plus rien d’un vrai aliment

L’histoire pourrait sembler amusante si ces aliments » ultra-transformés » n’étaient pas devenus en l’espace de quelques années la première cause de maladies chroniques et de décès. Mais alors que manger pour être en bonne santé ?

Tout simplement une alimentation plus naturelle, plus vraie, et VROB nous en donne les clés.

https://fr.openfoodfacts.org/

https://siga.care/indice-siga/

Nicolas Picard

Pharmacologue CHU Limoges

Pourquoi l’homéopathie n’est-elle plus remboursée ?

Rappelons d’abord que l’homéopathie est un concept qui repose sur l’administration de principes actifs dilués à des doses extrêmement faibles (« infinitésimales ») en partant de l’hypothèse qu’une substance, qui peut « rendre malade », provoquer une toxicité ou des symptômes à forte dose, peut guérir ou soulager les mêmes symptômes à très faible dose (principe de similitude).

L’homéopathie est apparue en 1807 sous l’impulsion d’un médecin allemand (Samuel Hahnemann) et a été inscrite à la pharmacopée française en 1965. Certains médicaments homéopathiques étaient remboursés à hauteur de 30 % par la sécurité sociale lorsqu’ils étaient prescrits par un médecin. Ce n’est plus le cas depuis le 1er Janvier 2021.

Pourquoi son déremboursement ?

En France, c’est la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui évalue les médicaments en vue de leur remboursement. Elle est composée de médecins, de pharmaciens, de spécialistes en méthodologie et épidémiologie. Elle tient compte d’une part du « service médical rendu [1] » (SMR) au regard de la gravité de la pathologie, de l’efficacité et des effets indésirables du médicament mais aussi de sa place dans la stratégie thérapeutique. Elle tient compte d’autre part de « l’amélioration du service médical rendu (ASMR) ». En d’autres termes, savoir si le médicament fait mieux que les traitements déjà disponibles.

En mars 2019, la commission a été saisie par le ministère des Solidarités et de la Santé pour se prononcer sur le bienfondé de la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques (hors préparations magistrales particulières ou certaines spécialités ayant une AMM). Elle a émis un avis défavorable à sa prise en charge. L’évaluation a concerné de très nombreux domaines d’utilisation (pédiatrie, douleurs diverses, grossesse, etc.). Elle a reposé sur les données d’une revue systématique de la littérature réalisée par le service documentaire de la HAS mais également d’une consultation large des parties prenantes (représentants de professionnels de santé, associations de patients et des usagers, laboratoires pharmaceutiques commercialisant de l’homéopathie).

Ce qui est ressorti de cette évaluation est que l’homéopathie vise des affections ou des symptômes bénins, qu’il n’y a pas de démonstration formelle d’efficacité (en termes de morbidité et/ou de qualité de vie), pas de démonstration d’un intérêt clair en termes de santé publique (comme celui de réduire la consommation d’autres médicaments) et pas non plus de positionnement dans les stratégies thérapeutiques. La commission a rappelé qu’à ce jour, aucun mécanisme d’action complémentaire à celui de l’effet placebo n’a été démontré afin d’expliquer la réponse clinique pouvant être observée avec l’homéopathie.

Cette analyse objective, qui est la même utilisée pour tout médicament, ne permettait pas, selon la Haute Autorité de Santé de justifier une prise en charge particulière par l’assurance maladie de l’homéopathie. L’avis formulé a été suivi par le ministère en charge des Solidarités et de la Santé.

[1] Critère permettant de renseigner les autorités en charge de l’admission au remboursement des médicaments sur leur intérêt clinique.Avis du 26 juin 2019 de la commission de la transparence : évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d’enregistrement prévue à l’article L.5121-13 du Code de la Santé Publique

Nicolas PicardPharmacologue CHU Limoges |

Marylène VianaLaboratoire IRCER |

Comment peut-on expliquer la nécessité de rappeler en 2021 à la population générale de respecter une bonne hygiène des mains en permanence, et en particulier au cours des épidémies, et a fortiori en cas de pandémie ? La société occidentale compte un nombre élevé d’installations sanitaires à disposition de la population.

Une étude de l’Ifop, réalisée pour Diogène-France en février 2020, met en lumière les progrès faits depuis les années 1950 en termes de propreté en France. Elle souligne néanmoins que certaines règles d’hygiène ne sont pas respectées par tout le monde : notamment parmi les personnes âgées, les hommes et les personnes isolées.

Si l’étude révèle que 76 % des Français ont pour habitude de se laver tous les jours, 24 % ne le font pas de manière quotidienne. Se laver un jour sur deux, cela peut surprendre, mais la douche quotidienne n’est pas forcément conseillée par les dermatologues. Et récemment, certains médecins tentent même de lutter contre l’idée qu’il faut nécessairement prendre une douche par jour, et mettent en garde contre le lavage à outrance, soupçonné de dégrader la barrière cutanée.

Mais de manière générale, les Français ne sont pas tous très regardant sur l’hygiène de leurs mains au cours de la journée. 29 % des Français reconnaissent ne pas se laver les mains systématiquement après être allés aux toilettes. 33 % des Français ne se lavent pas systématiquement les mains avant de cuisiner, et près de 50 % ne se les lavent pas avant de manger. Pire encore, seuls 3 Français sur 10 se nettoient les mains avant de s’occuper d’un bébé (38 %), après avoir pris les transports en commun (37 %) ou encore après avoir été au contact d’un animal (30 %). Et plus surprenant, nos concitoyens ne sont « que » 25 % à se laver les mains après s’être mouchés.

Des pratiques très genrées

De manière générale, les chiffres révèlent des disparités importantes entre les genres. Sur l’hygiène globale, 81 % des femmes procèdent à une toilette complète tous les jours, contre 71 % des hommes. Si la quasi-totalité des femmes (94 %) changent de sous-vêtements tous les jours, seuls 73 % des hommes font de même.

Les femmes plus propres que les hommes ?

| … changeant de sous-vêtements tous les jours | |

| Femmes | 94 % |

| Hommes | 73 % |

| … se lavant les cheveux tous les deux jours | |

| Femmes | 62 % |

| Hommes | 51 % |

| … se lavant le corps et le visage tous les jours | |

| Femmes | 81 % |

| Hommes | 71 % |

|

Une différence qui se retrouve aussi dans l’application des règles de base édictées par les pouvoirs publics en matière d’hygiène. À peine 68 % des hommes se lavent les mains systématiquement après être allés aux toilettes, alors que les femmes sont 75 % à le faire. Enfin, 31 % des hommes se lavent les mains après avoir pris les transports en commun, contre 42 % des femmes.

La seule exception entre les hommes et les femmes concerne le lavage des cheveux. 35 % des hommes disent se laver les cheveux tous les jours, alors que 8 % des femmes se shampouinent quotidiennement, ce qui n’est d’ailleurs pas recommandé. Celles-ci se lavent plutôt les cheveux tous les deux jours, ou deux fois par semaine.

Chez les femmes, les pratiques ont considérablement évolué entre 1951 et 2020. Les résultats de l’enquête de 1951, réalisée par le magazine Elle, montrent qu’à l’époque, seule une femme sur deux (51 %) se lavait quotidiennement, en raison d’un manque d’accès au confort sanitaire de base (eau chaude, accès à une douche, un bain, une salle de bain).

Une question de moyens

Les chiffres de cette étude rappellent par ailleurs que l’hygiène corporelle est étroitement liée à l’âge et à l’isolement social. Par exemple, les hommes âgés de 65 ans et plus sont 36 % à se doucher quotidiennement, et les femmes 46 %. Ce sondage de l’Ifop souligne enfin que les Français sont désormais 88 % à avoir accès à une douche dans leur résidence principale.

Néanmoins, une étude réalisée par ce même institut révélait en mars 2019 que 3 millions de Français n’avaient toujours pas les moyens de conserver une hygiène correcte, n’ayant pas accès aux produits de première nécessité (savon, lessive, dentifrice, papier toilette).

Il convient de redéfinir ce qu’est une bonne hygiène afin que chacun citoyens/professionnels s’approprient les fondamentaux de base qu’ils convient de pratiquer.

Guy Gabriel

Représentant association La Marguerite

Comment fonctionne la recherche dans le domaine de la santé ?

La recherche dans le domaine de la santé à la particularité de devoir faire appel à une recherche sur la personne humaine. Elle est donc particulièrement encadrée [1].

En amont de cette recherche sur l’homme qualifiée de « clinique », il est nécessaire de disposer d’éléments solides permettant d’envisager une première intervention chez l’Homme.

Dans le cas de la recherche sur le médicament, des essais précliniques sont conduits afin d’obtenir les éléments jugés indispensables avant une première administration à l’Homme (toxicité aiguë, toxicité chronique, mutagénicité, génotoxicité, etc.).

Lorsque ces données sont rassurantes, les « essais cliniques » peuvent débuter. Ils ont pour objectif d’apporter la preuve scientifique de l’efficacité clinique des traitements et permettent donc de mettre en place des thérapeutiques sur la base de faits avérés et non pas sur des hypothèses ou des raisonnements théoriques. Ils vont aussi permettre de déterminer comment utiliser les médicaments (en particulier la dose à utiliser), d’identifier les risques associés à l’usage du médicament (effets indésirables, interactions médicamenteuses, etc.)

Un essai clinique doit respecter un protocole de recherche clinique. Il doit être rédigé avant de débuter l’essai. Il définit avec précision la question à laquelle l’essai doit répondre ainsi que le plan expérimental (modalités pratiques de l’essai) et les techniques d’analyse des données qui seront utilisées.

Pour un médicament en développement, la recherche clinique est découpée en 4 phases :

| Phase 1 | La phase 1 correspond à la première administration à l’Homme. Les personnes impliquées sont des sujets sains. Les objectifs concernent la sécurité d’emploi et la dose maximale tolérée. |

| Phase 2 | La phase 2 implique des sujets sains ou des sujets malades en petit nombre (10 à 100). Elles visent à étudier la sécurité d’emploi à court terme, l’effet sur la maladie le cas échéant, la dose efficace, etc. |

| Phase 3 | La phase 3 implique cette fois-ci uniquement des personnes malades, en plus grand nombre (plusieurs centaines), qui seront suivies plusieurs mois pour préciser le rapport bénéfice risque du médicament et surtout le comparer aux traitements de référence. |

| Phase 4 | La phase 4 débute après la commercialisation du médicament, elle concerne la population traitée. C’est une étude en « vraie vie » avec des effectifs immenses. La phase 4 permet de vérifier la sécurité du médicament au cours de son usage réel, de détecter des effets indésirables rares et d’optimiser l’utilisation du médicament. La pharmacovigilance est le système clé de l’évaluation de phase 4. En France, ce système a été mis en place au début des années 1970. Il est décentralisé (31 centres régionaux) et médicalisé (le directeur d’un centre de pharmacovigilance est toujours un médecin pharmacologue). |

Les Centres régionaux de Pharmacovigilance (CRPV) documentent les effets indésirables, jugent de l’imputabilité du médicament, informent le professionnel de santé (ou le particulier) et implémentent la base de données nationale de pharmacovigilance. Ils peuvent aussi être saisi par l’ANSM pour réaliser des enquêtes ciblées pour certains effets indésirables jugés inquiétants [2].

Nicolas Picard

Pharmacologue CHU Limoges

Comment sont organisées les réflexions autour de la fin de vie ?

Plusieurs débats traversent régulièrement la société à propos de la fin de vie. Ils soulèvent toujours beaucoup d’émotions tant le sujet est sensible et les histoires de vie à chaque fois, singulières. Aussi, il conviendrait de parler non de la fin de vie mais des fins de vie du fait de temporalités différentes (court, moyen, long terme), de contextes médico-sociaux peu comparables (âge du patient, maladie chronique, maladie dégénérative, certaines pathologies associées au vieillissement, souffrance physique, psychique, etc.), mais aussi de la possibilité ou non d’avoir recours à des soins palliatifs qualitatifs, de la présence d’un accompagnement socio-familial et médical.

Le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) depuis 1983, participe à cette réflexion sociétale en essayant de trouver une juste articulation des principes de liberté, de dignité de la personne, de solidarité, et de respect de l’autonomie. Les évolutions législatives successives tiennent compte de ces grands principes :

– l’obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) est interdite,

– le respect de la personne est garanti même si elle ne peut plus exprimer son avis, par le moyen des directives anticipées, de la désignation d’une personne de confiance et d’une procédure collégiale lors des décisions de fin de vie

– le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement,

– le droit de refuser un traitement,

– le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès dans le cas d’une pathologie grave et incurable dont le pronostic est engagé à court terme.

En regard de ces droits, il apparait légitime d’interroger la connaissance de ces lois (et notamment de la dernière, la loi Claeys-Leonetti, du 2 février 2016) par l’ensemble de la société et par les soignants, d’étudier la mise en œuvre de la loi, les moyens mis à disposition et leur répartition sur l’ensemble du territoire.

Cependant, et indépendamment de ces considérations importantes pour évaluer la prise en charge des fins de vie en France en 2022, des demandes plus précises se font entendre concernant notamment des maladies graves et incurables à l’origine de souffrances réfractaires, des maladies neurodégénératives évolutives, des situations de dépendance extrême. Autant de situations n’entrainant pas obligatoirement un décès à court terme, mais qui amènent certains à rouvrir la réflexion sur l’aide active à mourir. Il est à noter que derrière ce mot « d’aide active à mourir », les intervenants du débat n’envisagent pas nécessairement la même chose. Pour certains uniquement de suicide assisté, pour d’autres, de suicide assisté et euthanasie active. Pour la plupart, la demande réitérée et le consentement de la personne dans ces cas précis sont considérés comme fondamentaux. Mais, qu’en est-il de l’absence de demande chez une personne présentant des troubles neurocognitifs qui n’a pas rédigée (personnellement) de directives anticipées ?

En 2022, un débat national a été souhaité par le pouvoir exécutif[1] ; il a été anticipé par :

– une proposition de loi déposée par un député le 8 avril 2021 sur le « droit à une fin de vie libre et choisie »,

– la création d’un groupe de travail sur la fin de vie, au sein du CCNE[2] en juillet 2021 : près de 40 auditions ont été réalisées,

– l’avis 139 du CCNE, paru le 13 septembre 2022,

– un communiqué de presse de l’Elysée (13/09/2022) qui souhaite des débats sur la fin de vie avec une feuille de route définie ainsi :

o Une convention citoyenne qui s’est constituée en octobre et dont les conclusions seront rendues en mars 2023. Elle est organisée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et pilote travaux et concertations de l’ensemble des parties prenantes.

o Des débats publics sont organisés dans les territoires par les Espaces de réflexions éthique régionaux (ERER), afin d’aller à la rencontre des citoyens pour les informer et les aider à mesurer les enjeux autour de la fin de vie.

– un dialogue avec les soignants et le Centre National des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV),

– des groupes de travail sur l’effectivité des droits menés par les Conférences régionales de santé (CRSA) et les Conseils territoriaux de santé (CTS), en lien avec les ERER,

– un travail concerté avec les soignants, patients, associations et parlementaires, mené par la ministre déléguée en charge de l’organisation territorial et des professions de santé.

En conclusion, si le législateur décide de faire évoluer la loi actuelle, un certain nombre de critères éthiques devront être respectés. De même le débat ne devrait pas se focaliser sur la question du droit et de la liberté individuelle, car la société française a du mal à parler de ce qui fait difficulté :

– le vieillissement,

– la perte d’autonomie physique et psychique,

– la dépendance, la fin de vie qui « s’éternise » du fait de soins et de traitements plus performants,

– l’insuffisance de l’offre de soins palliatifs, dans une société qui renvoie à une vision de performance, de bonne santé et non de dépendance ou de sentiment d’indignité en regard de son apparence ou du poids qu’on ferait porter à autrui.

Restons sur ce sujet avec beaucoup d’humanité et de respect.

[1] Cf. communiqué de presse de l’Élysée du 13 septembre 2022.[2] Comité Consultatif National d’Éthique.

CNNE. Avis 121 « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir ». p. 40. Disponible sur : https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis_121_0.pdf

CNNE. Avis 139 « Questions relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ». Disponible sur : https://www.ccne-ethique.fr

Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs

Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ; dite « loi Leonetti »

Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ; dite « loi Claeys-Leonetti »

Espace de Réflexion Éthique BFC. « Doit-on être libre de choisir sa fin de vie ? » [Webinaire]. Youtube. 2021. 1 h 31. Disponible sur : https://youtu.be/3iWTlzyGaeU

Site internet du Centre National de la fin de vie et des soins palliatifs : www.parlons-fin-de-vie.fr

Site de l’association pour le Droit de Mourir dans la Dignité : https://www.admd.net