Approche anthropologique de la gestion des conflits

Conférence donnée à l’Université de Sfax

Pascal TEXIER

(OMIJ-IiRCO-IAJ)

13 avril 2017

I . Prolégomènes

À l’heure de la judiciarisation systématique, il peut sembler paradoxal de développer un axe de recherche sur le traitement non judiciaire des conflits. Il s’agit moins, en réalité, de concentrer son attention sur ce qui ne relève pas du droit que de prendre conscience que les processus juridiques ne peuvent pas être les seuls à intervenir dans le traitement d’un conflit.

Étymologiquement, le terme « conflit » dérive du latin conflictus qui qualifie la situation dans laquelle se trouvent des individus qui se heurtent ou se frappent. Par ailleurs, il importe peu qu’il soit ou non fait usage de violence, l’essentiel étant qu’il existe un plan de clivage, à partir duquel vont se constituer des prétentions divergentes et non immédiatement conciliables.

Conflit : Le mot, la chose

Questions de mots

L’analyse lexico-métrique, conduite sur un corpus de dictionnaires de la langue française, permettra de mieux saisir la réalité sémantique du terme[1].

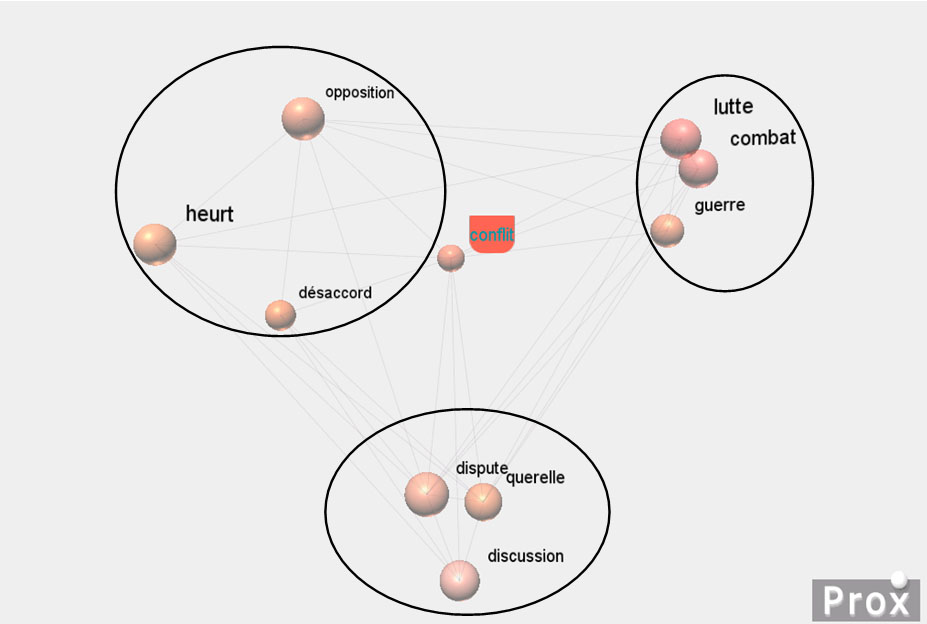

À s’en tenir aux simples relations de voisinage (Figure 1) on voit que le français situe le conflit entre deux zones s’opposant sur l’usage ou non de la violence, ainsi que sur le caractère interindividuel ou inter communautaire de l’affrontement. Un troisième ensemble regroupe des termes plus neutres et relatifs à la posture des protagonistes. Mais on ne trouve pas à ce stade de l’analyse de vocables qui soient spécifiquement juridiques.

On voit donc que le « conflit » doit être pris, en premier lieu comme un concept englobant et qu’isoler le conflit judiciarisé risque de faire perdre une part importante de l’information.

Figure 1 : Analyse proxémique du terme « conflit »

(http://www.cnrtl.fr/proxemie/conflit)

Questions au Droit

Pour le juriste, le conflit apparaît en premier lieu comme « une situation critique de désaccord pouvant dégénérer en litige ou en procès ou en affrontement de fait »[2].

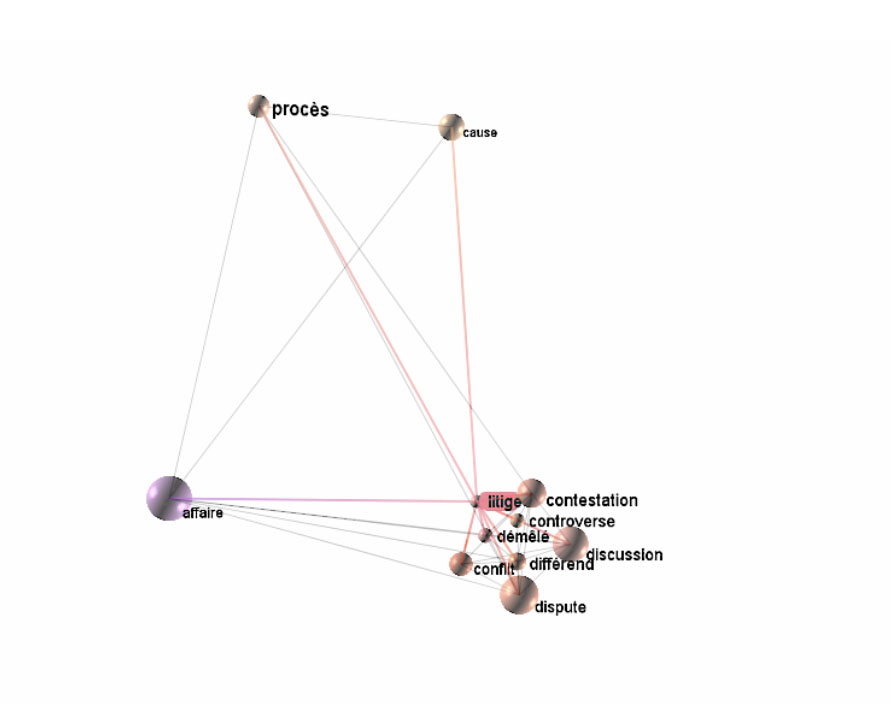

Cette définition met en lumière un autre fait lexical important, le chaînage logique que le Droit français établit entre conflit et litige[3]. D’une certaine manière on pourrait dire que le litige est le conflit saisi par le droit. Dans le même sens, l’étude proxémique du vocable litige (figure 2) montre bien que celui-ci assure la transition entre la disputatio et le juridique.

Figure 2 : Analyse proxémique du terme « litige »

(http://www.cnrtl.fr/proxemie/litige)

En simplifiant à l’extrême une réalité complexe et mouvante, ne pourrait-on soutenir que le juriste ne s’intéresse vraiment au conflit qu’à partir du moment où il est susceptible d’être mué en litige, c’est-à-dire, à partir de l’instant où il devient saisissable par le ius. Au fond nous ne sommes pas très éloignés de la litis contestatio romaine qui désignait le moment où se cristallisaient les prétentions de parties, permettant ainsi l’organisation du débat judiciaire. Mais cette opération de mise en droit du conflit n’est pas sans conséquence.

La dissolution du confit

L’intrusion du Droit dans le champ conflictuel est censée faire disparaître les antagonismes, en mettant en œuvre soit des opérations de prévention, soit en créant les conditions de leur résolution. On observera que dans ces deux hypothèses, l’intervention pacificatrice du Droit est supposée faire disparaître les plans de clivage générateurs de tension afin de créer un état de paix[4].

La transposition du conflit

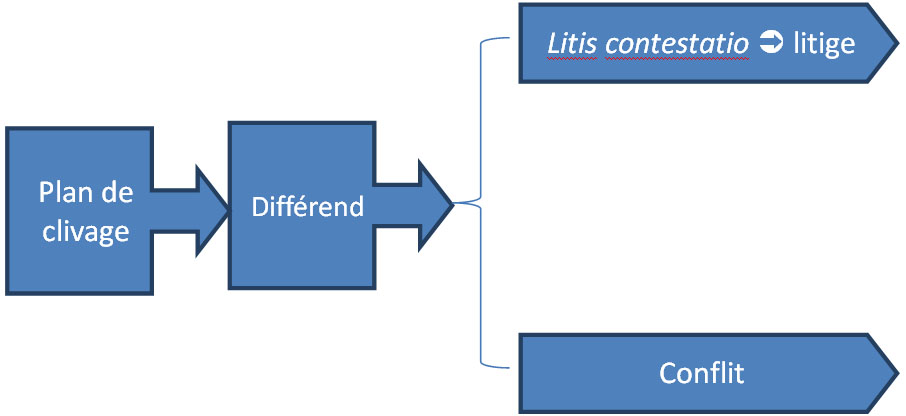

La seconde opération réalisée par la mise en droit provoque la modélisation des termes du conflit ; autrement dit, les éléments factuels vont faire l’objet d’une qualification juridique, indispensable et préalable à leur traitement par le moyen du fameux syllogisme judiciaire.

Bien entendu, ce passage du fait au droit n’est pas neutre et s’accompagne nécessairement d’une certaine perte d’information. Puisque le juriste n’est censé prendre en compte que les seuls éléments ayant fait l’objet de la litis contestatio, sa vision de la conflictualité cesse d’être globale pour se limiter aux seuls éléments ayant fait l’objet d’une mise en droit (fig. 3).

Figure 3 : les étapes de la conflictualité

La parcellisation du champ de la conflictualité risque donc de limiter les chances d’arriver à une solution réelle, dans la mesure où impasse est faite sur certains éléments subjectifs du différend ou objectif, du plan de clivage. À s’en tenir aux causes du litige ne risque-t-on pas de passer à côté des motifs réels du conflit et des stratégies implicites qui peuvent gouverner l’action des protagonistes ?

En d’autre terme, comment savoir si la décision d’emprunter les voies du droit répond d’une manière clairement univoque au désir de se soumettre au Droit et aux solutions qu’il est susceptible d’apporter ? N’y a-t-il pas une place pour ce que l’on pourrait appeler une anthropisation du droit, c’est-à-dire ici, son utilisation pour d’autres fins que celles qui seraient guidées par le désir parvenir à une solution ?

L’expérience montre que le prétoire n’est pas toujours le sanctuaire où les parties viennent requérir les secours de Salomon, mais une étape dans une stratégie visant à humilier l’adversaire où, du moins, à en amoindrir la position sociale. Faute de prendre en considération cet aspect du problème, il deviendra bien difficile de traiter convenablement la question des réparations. Si le droit sait traiter le problème de la réparation due aux victimes, force est de constater que sa réponse ne correspond pas toujours à la réparation attendue par les victimes.

On voit par là tout l’intérêt qu’il y a à compléter l’analyse institutionnelle et juridique du traitement conflictuel par ce qui est autour du droit et qui relève des champs sociologiques, économique, culturelle, etc. C’est dans ces conditions que les opérations de justice transitionnelle — qu’il conviendrait sans doute de nommer autrement — sont susceptibles d’aboutir. Trop souvent limitées à la restauration d’un État de droit et d’une puissance publique, elles ne coïncident que rarement avec la demande sociale. Ajoutons à cela qu’elles sont souvent réalisées selon des schémas occidentaux qui ne trouvent pas nécessairement d’écho dans les airs culturels où on les applique.

Parmi les angles d’attaque possible, l’anthropologie historique du droit pourrait sans doute apporter une contribution utile.

L’approche par l’anthropologie historique du Droit : Le chaînage conflictuel

L’anthropologie historique du droit est une discipline relativement neuve dans les Facultés juridiques françaises. Telle qu’elle a été développée à Limoges, dans le cadre de l’IAJ, elle consiste à croiser les analyses institutionnelles et fonctionnelles. Il s’agit donc d’éclairer moins le « comment » que le « pourquoi ». Pour cela il est indispensable de reconstituer la chaîne conflictuelle dans sa totalité ; c’est ainsi qu’il devient possible d’identifier les stratégies de gestion mises en œuvre. En d’autres termes, il faut compléter l’approche dogmatique et institutionnelle, par toute une série d’observations traduisant l’anthropisation de la norme, dont le Droit n’est alors considéré que comme l’un des processus possibles, éminents, mais non uniques. Cette approche permet de prendre en compte toute la richesse de la pluralité normative et des interactions qu’entraîne nécessairement la coexistence de règle et de mécanismes de régulation, de natures différentes.

II . D’où l’on parle

La pluralité normative

Ainsi que nous venons de le voir, la pluralité normative constitue l’un des axes majeurs de l’approche anthropologique du Droit, mais bien souvent elle se résout en un pluralisme juridique, dont le moins que l’on puisse dire est qu’il n’épuise pas la matière. Sans vouloir entrer dans le débat sur le concept de « juridicité », dont le doyen Carbonnier avouait ne faire usage qu’en tant que sociologue car, disait-il, « cette discipline tolère le jargon », constatons cependant que la limite entre les modes de régulations relevant du Droit et ceux qui n’en relèvent pas paraît, de plus en plus difficile à cerner.

Il y a sans doute plusieurs raisons à cet état de fait, mais peut-être, faudrait-il rechercher l’une d’entre elles dans la démarche synthétique et englobante des sciences sociales qui tendent à dissoudre le juridique dans le social et à fonder leurs distinguos sur les moyens (la contrainte, le caractère impératif, le fait de pouvoir agir en justice…), plus que sur les objectifs.

Mais où est donc passé le Droit ?

On constatera avec curiosité le soin apporté par les concepteurs de dictionnaires juridiques à contourner la délicate question de la définition du Droit[5]. Flaubert, qui fit des études juridiques, avoue sa perplexité dans son Dictionnaire des idées reçues, en répondant par un honnête, mais frustrant : « on ne sait pas ce que sait »[6].

Pour les besoins de la cause, il pourrait être utile de proposer sinon une définition, du moins un concept de référence permettant de discriminer simplement les différentes manières de réguler une société. En retenant la leçon de Flaubert, on pourrait commencer par éviter d’aborder frontalement la question de la définition du Droit pour s’accorder sur le faite que celui-ci, ne saurait à lui seul subsumer la normativité. Déjà Beccaria constatait que :

« Dans une société composée de familles, les enfants demeurent sous l’autorité du chef tant qu’il vit, et sa mort seule peut leur donner une existence qui ne dépende que des lois[7]. »

Pour autant que l’on veuille bien assimiler loi et Droit, on comprend qu’avant d’être soumis à la loi-droit, le jeune l’est à autre chose. Mais pour Beccaria cette « autre chose » ne diffère que par ce qui fonde son autorité : le pater, puis la puissance publique. D’autres sources offrent une vision plus radicale.

Traitement judiciaire, extrajudiciaire et non-juridique

Plusieurs expressions ont été forgées pour qualifier les modes de résolution de conflits qui n’empruntent pas les voies judiciaires classiques. Les mots n’étant pas innocents, il n’est donc pas sans intérêt d’analyser ce corpus lexical.

Commençons par faire un sort à l’expression « infra-judiciaire » qui paraît particulièrement peu adaptée, dans la mesure où elle suggère une sorte d’infériorité frappant un système, qui serait nécessairement insuffisant puisque n’ayant pas le bon goût de mobiliser les moyens mis en œuvre par l’État ! Ajoutons à cela que le préfix « infra » renvoie à l’idée que les mécanismes et les valeurs de références seraient, bien qu’incomplets, comparables à celles et ceux qui sont mis en œuvre dans l’institution judiciaire. Or tel n’est pas le cas.

Si le traitement n’emprunte pas la voie judiciaire, peut-on le qualifier pour autant d’« extrajudiciaire » ? Ici encore, le terme semble peu adapté à la réalité. Il ne s’agit pas seulement de constater que la gestion du conflit se fait hors de l’institution judiciaire. Dans un certain nombre de cas, l’approche organique n’épuise pas la matière : non seulement l’institution judiciaire n’est pas saisie, mais d’une manière plus fondamentale, les principes et valeurs de référence mis en œuvre ne sont pas ceux qui se retrouvent au cœur de l’institution judiciaire.

En pratique il est sans doute préférable d’user d’une triple qualification traduisant le degré de mobilisation des mécanismes juridiques et institutionnels ; c’est ainsi que l’on pourrait distinguer trois types de traitement :

- Les deux premiers fonctionnent selon les voies du ius, c’est-à-dire en opérant un contrôle de conformité aux valeurs de référence d’un acte ou d’une prétention. On peut donc les qualifier de traitements juridiques. Sur un autre plan, ces mécanismes visent à traiter le conflit, c’est-à-dire à l’éradiquer. À partir delà, il est alors possible de distinguer deux catégories

- Traitement judiciaire, mettant en œuvre des règles juridiques, tant pour le fond que pour la procédure, et mobilisant la justice publique ;

- Traitement extrajudiciaire, mettant en œuvre des règles juridiques ou équitables, mais hors de l’institution judiciaire, strictement entendu. Ainsi en est-il, par exemple, des mécanismes d’arbitrages.

- Par traitement non juridique, on entendra tous mécanismes de gestion tendant à diminuer les effets d’un conflit en jouant sur le rééquilibrage des niveaux statutaires des protagonistes. Il s’agira ici non pas de faire disparaître le conflit, mais de le rendre socialement supportable, de façon à pouvoir continuer à bénéficier de ses effets structurants.

Question de modèles

Le modèle médiéval

La plupart des travaux réalisés par l’IAJ ont été conduits sur le Moyen-âge, principalement sur la période allant du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, c’est-à-dire au moment où l’état se construit progressivement. La relative faiblesse de l’institution étatique ne produit pas encore l’effet de masque qui caractérise l’état de plein exercice et qui rend si difficile l’observation des processus normatifs directement générés par le corps social.

En outre, le choix du modèle médiéval peut se révéler pertinent dans le cadre d’une réflexion davantage positiviste. La remise en cause contemporaine de l’état, et pas seulement de l’État-providence, la recherche des cadres identitaires, voir communautaires pour une société malmenée par une crise aux multiples visages, conduits logiquement à examiner ce qui se passe lorsque la toute-puissance de l’état n’est pas — où plus — à l’ordre du jour.

Le modèle coutumier

Le modèle coutumier fournit un excellent champ d’investigations dans la mesure où il correspond à une organisation sociétale segmentée en communautés ; les groupes d’individus sont rendus cohérents par le partage consensuel de valeurs de références, de processus de production de la norme et de modes de gestions des conflits. Ainsi entendu, le modèle coutumier regroupera aussi bien l’ancien droit français, prérévolutionnaire, que les systèmes juridiques relevant de la Common Law ou des traditions extraeuropéennes.

Interroger le Moyen-âge avec des questions d’aujourd’hui

Déjà, dans sa préface des Rois thaumaturges, Marc Bloch constatait que l’histoire se renouvelait par ses questions. Les évolutions les plus récentes du droit et de la procédure pénale traduisent une certaine fascination exercée par le Common Law, système qui se caractérise, notamment, par le rôle majeur qu’y joue la coutume, la procédure accusatoire et une relative discrétion de l’État : trois éléments qui se retrouvent à la période médiévale. Même si les conditions sociales et économiques sont notablement différentes, les xive et xve siècles présentent certaines analogies avec notre époque : ils témoignent d’un fort attachement aux modes que nous qualifions d’alternatifs de résolution de conflit ; par ailleurs, les mécanismes procéduraux grâce à l’usage de l’accusatoire ou de procédures, comme celle de l’entérinement, renforcent le rôle de la victime dans le traitement des conflits ; enfin l’État encore naissant n’est pas en situation de revendiquer le monopole de la vengeance des infractions.

Du temps court de la résolution des conflits, au temps long de la gestion des conflits

La conflictualité, telle qu’elle est généralement envisagée par l’histoire du droit, se limite à l’analyse des processus judiciaires et de leur encadrement. Avec l’idée que le ius doit intervenir pour mettre fin au conflit et que, par conséquent, la seule période pertinente doit être limitée au temps de la procédure. Cette manière de faire entraîne une double conséquence.

Focaliser l’analyse sur le seul processus judiciaire, produit une sorte d’effet de masque privant de visibilité toutes une série de mécanismes non directement liés à la gestion judiciaire de la conflictualité. Or, dans les sociétés coutumières et de plus en plus dans celles qui relèvent de systèmes romano-germaniques, existent de nombreux modes de gestion dits « alternatifs »[8]. Parmi ceux-ci, certains font l’objet d’un encadrement institutionnel qui les constitue en mécanismes parajudiciaires, ce qui donne l’impression qu’ils peuvent relever de la même grille d’analyse que les modes proprement judiciaires. Or, dans bien des cas, cette impression est erronée. En effet, ces mécanismes dits « alternatifs » mettent en œuvre des standards et des valeurs de référence qui n’ont qu’un lointain rapport avec ceux utilisés dans le cadre du ius[9].

Sur un autre plan, l’effacement des phases non-judiciarisées ne risque-t-il pas de rendre illusoires les tentatives d’évaluation du processus judiciaire, tout du moins dans son analyse extrinsèque, c’est-à-dire lorsqu’on aborde la question de l’adéquation de la solution judiciaire aux attentes des parties ? Dans ce cas, on part implicitement du principe que ces dernières souhaiteraient qu’on leur dise le droit et que de cette jurisdictio découlerait la solution de fait. Mais une analyse qui ne serait pas limitée à la seule séquence judiciarisée permettrait de comprendre que la décision de recourir au juge ne procède pas toujours du désir d’obtenir de lui une solution. Parfois, il s’agira surtout de faire en sorte qu’il intervienne pour minorer la situation ou le statut de l’adversaire. Dans ce cas, il y a bien, d’une certaine manière adéquation avec la demande, de l’une des parties au moins, mais peut-on en conclure qu’une telle instrumentalisation de la justice puisse témoigner de sa qualité ?

Du non-recours au non-juridicisable

Le non-recours à la justice est parfois vécu comme un scandale ; comment expliquer que les citoyens n’utilisent pas les voies institutionnelles mises à leur disposition par le droit et l’État ? Un tel questionnement part, à l’évidence, d’un présupposé positiviste implicite selon lequel il ne saurait y avoir des mécanismes de résolution des conflits en dehors du cadre institutionnel. Sur autre plan, cela revient à considérer que le Droit constitue un système parfait, c’est-à-dire clos sur lui-même. Or les mécanismes de non-judiciarisation des conflits reçoivent de nombreuses explications qui ne relèvent pas toutes de la sphère du droit ou des institutions. Certes, dans certains cas, c’est le droit lui-même qui écarte les modes juridictionnels de résolution. Parfois les faiblesses structurelles ou fonctionnelles des mécanismes proposés les empêchent de répondent parfaitement aux attentes des justiciables[10] —, qu’ils s’agissent des délais, du caractère aléatoire des résultats, voire de la solution elle-même ; dire le droit ne suffit pas toujours quand ce qu’attend l’usager est une réponse concrète et complète pour son problème. Dans ce cas c’est souvent le citoyen lui-même qui refusera explicitement de faire traiter son affaire par une institution qu’il pourrait utiliser, mais qui lui semble mal adaptée. Cette dernière hypothèse se situe dans la logique du non-droit défini naguère par le doyen Jean Carbonnier.

On voudrait sortir de ce schéma pour lequel la référence – positive comme négative – ne peut être trouvée que dans une approche Kelsennienne de la norme qui voit dans le non recour soit le symptôme d’un dysfonctionnement des institutions soit la manifestation d’un manque de confiance du citoyen pour poser ici l’hypothèse de non juridicisable ; c’est-à-dire de conflits qui échappent au droit, non par refus ou insuffisance de ce dernier, mais parce que leur nature ne leur permet pas d’être soumis au contrôle public. Tel est le cas, par exemple, des conflits lillois entre mineurs qui, au XIIIe ne doivent pas être traités par les voies du droit ; c’est ce que semble exprimer le Livre Roisin lorsqu’il affirme qu’en pareil cas, « li lois ne s’en a à meller »[11].

Non-judiciarisable et amoindrissement de l’État

Cette approche est justifiée en première analyse par la dichotomie opérée, depuis les Grecs, par la tradition occidentale, entre l’espace public et la sphère de l’intimité. Cette dernière a, certes, connu une réduction de son périmètre au fur et à mesure du développement de l’État providence. L’intervention du juge dans le règlement des conflits familiaux fournit à cet égard un modèle particulièrement éclairant.

Comme on le voit, deux types de phénomènes peuvent se combiner pour dessiner les contours du non-recours à la justice.

D’une part, la tendance absolutiste de la sphère institutionnelle tend à ramener vers elle toute résolution de conflit, quitte à provoquer des refus ; et, d’autre part, la résistance des groupes ou des individus suscite un noyau difficilement évaluable de cas rétifs, pour des raisons structurelles, au droit et aux modes classiques de régulation.

Propositions d’axes de recherche

À partir du cadre général qui vient d’être précisé, plusieurs axes de recherche pourraient être suivis. Si globalement il s’agit bien d’analyser les mécanismes de gestion des conflits, cette entreprise ne peut être conduite que dans le respect d’un certain nombre de principes méthodologiques.

Redéfinir la Terminologie et les concepts

L’une des difficultés de ce travail réside dans le fait qu’il associe une lecture juridique et des acquis issus des sciences humaines et sociales. Or ces diverses disciplines, même lorsqu’elles travaillent sur des objets communs, le font à partir d’outils conceptuels et langagiers qui ne concordent pas. Les conséquences d’un tel état de fait sont loin d’être anecdotiques.

La construction d’une sorte de continuum normatif fait perdre de sa singularité au ius pour ne plus en faire qu’un mode de régulation « comme les autres », alors qu’il est sans doute davantage pertinent de le considérer comme un mode de régulation « parmi les autres ».

Il est donc primordial de redéfinir avec soin les modalités d’action et les valeurs de références spécifiques des divers modes de gestion des conflits : modes juridiques et modes non juridiques.

Le périmètre conflictuel

§1 Conflits interindividuels et conflits communautaires

La question de savoir si le conflit oppose des individus ou des groupes n’est pas que d’ordre quantitatif. En effet, il ne s’agit pas ici de compter les protagonistes, mais de comprendre les raisons pour lesquelles ils entrent dans le conflit selon un processus de volition individuelle ou en s’agrégeant à des groupes préexistants ou constitués pour l’occasion. Les mécanismes d’entrée en conflit sont trop souvent négligés dans l’analyse conflictuelle classique, en partie par défaut de source, mais sans doute aussi parce qu’on néglige trop souvent l’analyse en longue durée.

§2 Conflits judiciaires et conflits vindicatoires

Naturellement cette question change de nature selon que l’État joue ou non un rôle dans l’administration des conflits. S’il est absent, ou faiblement présent, il est rare qu’il en résulte une véritable situation d’anomie. En l’absence de normes ou de processus injonctifs d’origine étatique, les mécanismes de solidarité s’interposent et assurent le plus souvent le passage de l’individuel au collectif de sorte que les solutions ne sont pas directement dictées par les passions des protagonistes. Il arrive alors, plus souvent qu’on ne l’imagine, qu’un processus de type vindicatoire prenne le pas pour éviter que le conflit ne débouche sur un flot incontrôlable de violences.

En première analyse, on entendra par mécanisme vindicatoire, un processus de gestion permettant d’autoriser un usage de la violence à titre de rétorsion et dans des conditions permettant de la définir comme non-réitérable. Cette ultime violence peut être physique ou symbolique. Dans ce dernier cas, le conflit fait l’objet d’une transposition : à l’échange de cadavre, on préférera l’échange d’individu ou de biens, jugés équivalents au dommage subi.

On voit donc que l’objet du processus de gestion n’est pas uniquement de mettre fin au conflit, mais de créer les conditions indispensables au rétablissement d’échanges pacifiques entre groupes antagonistes, objectifs qui ne comptent pas au nombre de ceux que les droits — du moins dans la tradition civiliste[12] — cherchent à obtenir en priorité.

§3 Conflits non judiciarisables

Les travaux de Marwick sur les Cewa de Zambie ont montré qu’ils existaient des relations interpersonnelles devenues insupportables, mais qui ne peuvent être rompues de façon pacifique parce que trop proches et trop personnels[13]. Ce type de situation représente ce que nous avons défini comme le non-judiciarisable.

Ici l’obstacle ne découle pas directement de la nature des actes, comme dans le cas des actes de gouvernement ou des mesures d’ordre intérieur du droit public français[14] —, mais du fait qu’ils remettent en cause des valeurs de référence intouchables, comme la fidélité ou la charité. Porter l’affaire devant la puissance publique serait reconnaître que l’on a gravement manqué aux principes éthiques consensuellement admis par le groupe et il est évident qu’un tel aveu placerait le plaideur en situation de faiblesse.

Marwick, explique cependant que de telles relations, ne pouvant être dénouées par les moyens traditionnels, peuvent l’être indirectement au moyen d’une accusation de sorcellerie lancée contre la personne que l’on souhaite écarter ; c’est-à-dire que l’on en revient, in fine, à un mode de solution classique, même si son objet n’est pas la cause véritable du litige. Comme on le voit, le non-judiciarisable n’est pas assimilable, dans tous les cas, à une fin de non-recevoir adressée aux modes de résolution institutionnelle.

Sur un autre plan, ce même auteur montre également que de telles situations se trouvent principalement dans des sociétés sans forte structuration politique et institutionnelle. Il semblerait donc que le faible rôle joué par l’état — quelle qu’en soit la forme — contribue à accentuer le non-recours sous l’empire conjugué de deux séries de phénomènes : d’une part la faible présence des institutions étatiques ne les met pas en situation de revendiquer une position dominante en matière de règlement des conflits ; d’autre part, la faible prégnance de l’État ne nourrit pas le désir d’en saisir les institutions.

§4 Conflits impossibles, masquant et masqués

De l’observation précédente, il découle que le litige judiciarisé ne pourra pas toujours faire disparaître le véritable conflit. De là, une nouvelle typologie proposée qui distingue le litige judiciarisé ou conflit masquant, du conflit non judiciarisé ou conflit masqué. Dans certains cas ce dernier devient impossible lorsque, techniquement, il ne peut recevoir de solution juridique.

Parmi ceux-ci, on pourrait porter une particulière attention aux conflits sans cause dont Giono donne une belle illustration dans

Jean le Bleu à propos de l’instituteur qui interroge sur l’origine d’un conflit interfamilial et à qui il est répondu que ça doit être grave puisque qu’on ne sait pas depuis quand ça dure et que l’on a perdu mémoire de sa cause[15].

Conflits et stratégies judiciaires

La question de l’entrée est conflit est réellement déterminante dans la mesure où elle éclaire la « cause » de la judiciarisation. Ici il faut entendre le mot « cause » avec le sens que lui donnent les juristes spécialistes du droit des obligations, c’est-à-dire non pas le motif de l’action, mais le choix par l’acteur d’une certaine nature d’effets juridique qu’il souhaite obtenir afin de répondre à la motivation qui l’anime. C’est donc bien de stratégie dont il est question ici car le choix de la judiciarisation du conflit ne répond pas toujours à des objectifs strictement juridiques, mais aussi parfois de nature sociale ou communautaire. De la justice on n’attendra pas toujours qu’elle résolve le conflit, mais qu’elle réaffirme des positionnements statutaires. De là cette instrumentalisation dont elle est l’objet, et même dans des sociétés où l’État est puissant, l’on sait que le prétoire est parfois transformé en tribune. Au-delà du spectacle judicaire les enjeux sont parfois d’une autre teneur.

Cette thématique pourrait être utilement enrichie d’analyse utilisant les approches développées dans le cadre de la théorie des jeux.

[1] Voir les outils proposés par le Centre National des ressources textuelles et lexicales (http://www.cnrtl.fr/) et plus particulièrement l’outil Prox qui permet de naviguer sur des réseaux lexicaux construits à partir de ressources linguistiques (corpus et dictionnaires) dans plusieurs langues.

[2] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 1978, v ° « conflit », p. 179-b.

[3] Voir aussi Voir aussi Marie-Claire Rivier, v ° « Conflit/litige », dans Loïc Cadiet, Dictionnaire de la Justice, Paris, 2004, p. 196-200, ici p. 196 et A. Jeammaud, « Conflit, différend, litige », Droits, 2002, n° 34, « Les mots de la Justice », p. 15 sq.

[4] À rapprocher des observations de Georges Davy dans la conclusion de sa thèse, La foi jurée : étude sociologique du problème du contrat, la formation du lien contractuel, Paris, 1922 : « la fonction sociale du contrat de Rousseau et celle du potlatch ne diffèrent pas au fond. Le potlatch n’est en somme, pris à ce point de vue, qu’un contrat social continué. Le contrat de Rousseau détermine une fois pour toutes l’ordre social. ».

[5] Les termes « droit » et « ius » n’ont été retenus comme entrée ni dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, ni dans le Dictionnaire de la Justice de Loïc Cadiet, ni dans le dictionnaire de la culture juridique de Denis Alland et Stéphane Rials, ni même dans le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit d’André-Jean Arnaud.

[6] Voir aussi le numéro spécial de Droit consacré à cette question.

[7] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, traduct. Maurice Chevallier, Paris, 2010, p. 107, chap. XXVI, « De l’esprit de famille ».

[8] Le terme alternatif, même s’il est de loin préférable à celui « d’infrajudiciaire », n’est pas totalement satisfaisant. Peut-être vaudrait-il mieux parler ici de « non-judiciaire », vocable qui a l’avantage d’insister sur l’altérité des institutions ainsi désignées.

[9] Voir, à propos de la médiation, nos observations dans « La médiation, sous le regard de l’anthropologie historique du Droit », La médiation — aspects transversaux, Limoges 8-9 avril 2009, à paraître en 2010.

[10] Et cela, même lorsqu’il s’agit de formes en principe en cohérence avec les attentes sociales : voir par exemple L’étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada, rédigé, pour le ministère de la Justice canadien en 2005, « tableau 25 », qui explicite les raisons pour lesquelles les procureurs de la Couronne n’ont pas eu recours à la justice réparatrice. Le document a été consulté en février 2007 à l’adresse suivante :

http://www.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-vic1/sum5/p6.html.

[11] MONIER, R., Le Livre Roisin ; Coutumier lillois de la fin du XIIIe siècle, publié avec une introduction et un glossaire, Lille, 1932, § 105, p. 72.

[12] A contrario, les systèmes de Common Law, développent des démarches téléologiques qui les conduisent à préférer des solutions socialement efficaces à des constructions juridiques intellectuellement impeccables. C’est-là, l’un des aspects du fameux pragmatisme anglo-saxon, mais aussi plus largement un processus commun aux diverses sociétés coutumières.

[13] Max Marwick, « The study of witchcraft », The craft of social anthropology, Londres, 1967, p. 113.

[14] Les premiers

[15] Cette scène est reprise à l’ouverture de La femme du boulanger de Pagnol.