Première partie. RECHERCHES THEORIQUES

Cartographie de la recherche sémiotique sur la photographie

Sommaire

Texte

0. Introduction

Dieu fut peintre, sculpteur, architecte ou poète, selon les cas, parce que l’homme l’était. Nous n’avons donc pas de paroles pour décrire une photographie (Van Lier).

- Note de bas de page 1 :

-

Voir à ce sujet Zannier (1982). Sur les systèmes techniques des images photogra-phiques voir Barboza (1996).

- Note de bas de page 2 :

-

Voir Benjamin (1931).

- Note de bas de page 3 :

-

Sorlin (1997) met en lumière comment l’invention de la photographie (et du cinématographe) a transformé les systèmes perceptifs des observateurs et comment, par exemple, la diffusion du portrait photographique a développé le goût pour l’introspection.

- Note de bas de page 4 :

-

Une exception heureuse est Van Lier (1992).

- Note de bas de page 5 :

-

Sans doute le seul qui aille dans cette direction est le précieux exemple de Bourdieu (1965).

- Note de bas de page 6 :

-

Pour le dire très brièvement, par genre visuel on entend une généalogie d’images caractérisée par la même architecture énonciative et par des normes réceptives semblables. Le statut se constitue à travers la stabilisation des pratiques d’interprétation et d’institutionnalisation sociales des photos. Le statut peut être entendu aussi selon le concept d’économie de Bordron (2010) : « L’économie désigne en premier lieu l’ordonnancement qui fonde la possibilité des valeurs et leur éventuelle circulation […]. Interroger l’économie d’une image revient ainsi à se demander dans quel ordre global elle s’inscrit, quelle articulation fondamentale est présupposée pour que l’on puisse la comprendre. […] Remarquons également que les pratiques dans lesquelles les images sont prises s’expliquent, pour une grande part, par l’économie. Cela s’entend immédiatement à propos des modalités sensorielles de l’interprétation. On ne regarde pas selon la même temporalité des images inscrites dans ce que Mallarmé appelait l’« éternel reportage » et celles dont l’économie suppose des instances transcendantes. Il y a des images que l’on peut toucher, d’autres non, etc. ». On reviendra sur le statut dans le chapitre 3.

- Note de bas de page 7 :

-

Plus développée est la recherche sur les fonctions de la photographie dans la recherche scientifique dans les sciences humaines. En ce qui concerne la recherche en histoire, voir Van Ypersele (2007), sur la recherche en anthropologie et en sciences sociales (et notamment sur la photographie-interview) voir Edwards (1992), ainsi que le dossier de Conord (dir.) (2007) et pour la recherche en sociologie voir Becker (2009). Sur le portrait comme genre qui permet d’étudier les différents groupes sociaux dans le cadre des sciences sociales voir Maresca (1996).

Les multiples problématiques liées à l’image photographique ont été soulevées et analysées principalement par la sociologie, par l’anthropologie et par des approches de type historico-artistiques. Dans tous ces secteurs d’étude on rencontre une certaine tendance à étudier la photographie à partir d’une réflexion générale sur le médium, ou à partir d’une histoire des techniques1, en laissant de côté deux questions fondamentale : l’analyse des photographies et la problématisation de leurs usages et de leurs statuts. Ceci arrive le plus souvent dans le domaine de l’histoire de l’art, où se multiplient les histoires de la photographie par auteurs et par techniques, ou encore dans la littérature qui reparcourt l’histoire critique et théorique de la photo, de Baudelaire aux théoriciens contemporains. Plus heuristiques se présentent les études qui mettent en rapport peinture et photographie, même si la mise en relation entre la photographie et les autres arts s’avère toujours légitimée à partir d’une pertinence thématique et donc purement figurative. Nombre d’ouvrages critiques et théoriques, qui se situent entre la philosophie, la médiologie et la science de la culture et des idées, comme par exemple le très célèbre texte de Benjamin2, ou l’ouvrage de Sorlin Les fils de Nadar, s’emploient à décrire l’impact déstabilisant que le médium photographique (c’est-à-dire la photographie en général) a produit sur l’art pictural, sur la société ou sur la perception3. D’autres ouvrages, comme La photographie de Rouillé, retracent non seulement l’histoire de l’impact du médium photographique, mais aussi l’histoire réceptive des théories de la photo jusqu’à nos jours (le vrai photographique, la photographie-document, la photo artistique, etc.) ainsi que le rapport entretenu par la photographie avec les arts contemporains et son utilisation à leur intérieur (photographie-matériau). Mais aucun de ces ouvrages ne s’intéressent ni à l’histoire des formes photographiques4, ni à la poursuite d’une étude systématique sur les rapports entre les pratiques5, les genres et les statuts photographiques6. Même en sémiotique, hormis les admirables ouvrages de Floch (1986), de Schaeffer (1987) et de Beyaert-Geslin (2009), il n’existe aucune problématisation des usages au sein desquels l’image particulière s’insère et acquiert un sens7.

- Note de bas de page 8 :

-

Pour une discussion approfondie sur la tradition d’études peirciennes de la photographie voir Basso infra et Darras (2006).

La sémiotique philo-peircienne de la photographie et notamment l’approche de Dubois (1983), qui a connu pendant longtemps un certain succès, a ramené sa signification à l’acte d’instanciation, sans prêter attention ni aux configurations internes des images, ni aux régimes discursifs ou aux pratiques communicationnelles (et pourtant, elle se présente comme une pragmatique !)8.

Ces théories, au lieu de multiplier les instruments méthodologiques pour rendre compte des diverses stratégies énonciatives des occurrences photographiques, ont réduit le fonctionnement du médium à des définitions de spécificité, à des essences médiatiques et entendu ainsi la photographie comme icône, ou comme indice, ou bien comme symbole du réel. Bref, le versant sémiotique d’obédience peircienne a abordé la problématique de la photographie avec un regard ontologisant et classificateur basé sur des considérations générales et généralistes sur le médium ; le fait que l’énonciation ne soit considérée que comme un acte productif et que ses « traces » sémiotiques à l’intérieur de l’énoncé ne soient pas étudiées témoigne de cette indifférence à l’égard de l’articulation du sens développée par la textualité visuelle.

- Note de bas de page 9 :

-

L’énonciation en tant qu’instance linguistique logiquement présupposée par l’énoncé est à distinguer de l’énonciation en tant qu’acte non linguistique (référentielle) liée à la situation de communication. À son tour l’énonciation en tant qu’instance linguistique logiquement présupposée est à distinguer de l’énonciation énoncée concernant les marques (ou traces) analysables dans l’énoncé et ayant fonctions de simulacres des instances de l’acte énonciatif : « Une confusion regrettable est souvent entretenue entre l’énonciation proprement dite, dont le mode d’existence est d’être le présupposé logique de l’énoncé, et l’énonciation énoncée (ou rapportée) qui n’est que le simulacre imitant, à l’intérieur du discours, le faire énonciatif : le « je », l’« ici » ou le « maintenant » que l’on rencontre dans le discours énoncé, ne représentent aucunement le sujet, l’espace ou le temps de l’énonciation. L’énonciation énoncée est à considérer comme constituant une sous-classe d’énoncés qui se donnent comme le métalangage descriptif (mais non scientifique) de l’énonciation », Greimas et Courtès (1979), entrée énonciation.

- Note de bas de page 10 :

-

Pour Floch (1985) le propos de la sémiotique plastique concerne « le refus de substituer aux objets de sens manifestés par le jeu des formes, des couleurs et des positions, une lexicalisation immédiate de leur seule dimension figurative » et le refus de la confusion du visible et du dicible. C’est donc en étudiant concrètement des images prises dans leur globalité [qu’il faut reconnaitre] ce « systèmes de sens, de type sémi-symbolique, qu’est la sémiotique plastique, où les deux termes d’une catégorie du signifiant peuvent être homologués à ceux d’une catégorie du signifié » (pp. 13-14).

- Note de bas de page 11 :

-

Pour le dire très brièvement, la stratégie énonciative concerne l’épaisseur intersubjective possédée par chaque énoncé, voire le fait que chaque image est le résultat d’une prise de position du producteur (physique mais aussi cognitive, idéologique, passionnelle) et proposée au spectateur. Cela veut dire que chaque image est en même temps le résultat d’une opération transitive (la prise de vue de quelque chose qui est là) et d’une opération intransitive (les choix internes à la prise de vue en elle-même). Voir à ce propos aussi les notions de transparence et opacité chez Marin (1993) qui sont à la base de la théorie de l’énonciation visuelle en sémiotique.

- Note de bas de page 12 :

-

Dans ce sens, il est nécessaire d’éclaircir, d’une fois à l’autre, quels sont les confins de la sémantisation des textes, à savoir les éléments qui sont convoqués comme pertinents à la constitution du sens textuel.

La sémiotique développée par Algirdas Julien Greimas et l’Ecole de Paris, qui choisit en revanche l’énoncé comme unité pertinente d’analyse, et plus précisément les traces de l’acte énonciatif dans l’énoncé (« énonciation énoncée »)9 et la lecture plastique de l’image10, a le mérite de désontologiser le discours sur l’image photographique. Elle se détache d’une classification par médium en ouvrant ainsi l’analyse à la variété des stratégies énonciatives11 et, avec l’ouvrage de Floch (1986), à la problématique des diverses pratiques d’interprétation et de réception de la photographie. Poursuivre sur cette voie et prendre en compte la pratique réceptive selon laquelle une image est sémantisée au cours de son existence, ou le statut social sous lequel elle circule, permettrait à l’analyste de mieux en justifier la lecture et d’expliquer comment on choisit certains traits pertinents plutôt que d’autres12. On reviendra sur toutes ces questions au chapitre 3.

- Note de bas de page 13 :

-

De plus, l’image doit être analysée à partir d’une sémiotique qui considère l’énonciation corporelle à la base de la médiation sémiotique elle-même. L’image revendique le fait que son énonciation, afférente à un langage visuel, est intimement ancrée dans une énonciation corporelle en tant qu’elle doit être perçue comme objet matériel doté d’un support d’inscription.

Il nous faut tout de suite préciser notre manière d’utiliser les termes « énoncé » en tant que produit d’une énonciation et texte en tant que produit d’une textualisation. Dans cette étude nous emploierons le terme « énoncé » et « texte » comme synonymes en entendant par ces derniers aussi des manifestations visuelles voire photographiques. En fait, en suivant la terminologie de la sémiotique greimassienne, le terme « texte » peut être entendu de deux manières : en tant qu’objet et en tant que paradigme. En tant qu’objet, et c’est ce qui nous intéresse ici de plus près, il concerne un plan de l’expression et un plan du contenu liés par les actes d’énonciation productif et réceptif qui en déterminent la constitution. Le texte concerne donc une configuration qui construit « un tout de signification ». Dans ce sens on peut considérer une image photographique en tant que texte : les images sont elles aussi des configurations attestées, délimitées et informées par la discursivité. L’image, comme tout énoncé, est un tissu, un tout de signification, qui institue des corrélations particulières entre plan de l’expression et plan du contenu via l’instance médiatrice de l’énonciation. L’image, comme le texte verbal, n’est pas une pure somme de signes et possède une syntaxe signifiante qui fait partie de son organisation discursive propre13.

- Note de bas de page 14 :

-

Dans l’histoire de la sémiotique récente on pourrait opposer le paradigme textuel de Greimas (où, par exemple, le sens d’un ouvrage littéraire est reconstruit à partir de la fin) et le paradigme d’Eco, où l’on suit le parcours de déploiement du sens tout au long de la lecture. Voir, pour cette seconde option, aussi Landowski (2005) et Fontanille (2008).

Par contre, par texte comme paradigme on entend le paradigme épistémologique de l’immanence. Cela veut dire qu’on peut étudier par exemple les pratiques culturelles à travers un paradigme textuel, à savoir comme si le sens était déjà donné, thésaurisé, et non pas comme si le sens était en acte, voire en train d’être pratiqué. Le paradigme des pratiques aurait par contre comme objet d’étude le sens saisi en même temps qu’il se construit14. Avant d’approfondir ces distinctions sémiotiques, je me permettrai de rappeler les questions qui ont marqué les théories « de champ » sur la photographie.

0.1. La photographie comme argument accessoire

- Note de bas de page 15 :

-

Si nous passerons en revue, dans ce qui suit, certaines théories sur l’image photographique qui en ont infléchi l’histoire critique, comme celles de Benjamin et Barthes, cela se justifie non dans un but historico-philologique, mais dans une tentative de montrer comment certaines de ces théories peuvent faire réfléchir la recherche sémiotique actuelle à son « impensé ».

La plupart des ouvrages sur la photographie ne présentent (malheureusement !) pas d’images reproduites, comme pour signifier que les images photographiques peuvent être théorisées, appréciées et comprises « en général ». À ce propos Krauss (1990) a raison lorsqu’elle affirme que toutes les œuvres théoriques sur la photographie devenues célèbres et fondamentales, en particulier celles de Benjamin (1931) et de Barthes (1980)15, ne peuvent être définies comme des ouvrages sur la photographie, mais plutôt comme des ouvrages dans lesquels la photographie est un prétexte pour pouvoir discuter d’autre chose :

Pour Barthes la photographie est l’objet théorique à travers lequel il est possible d’examiner l’évidence brute, dans son rapport avec l’aoriste ou les codes de connotation — avec la mort ou avec la publicité —, elle est au même titre l’objet théorique de Benjamin. C’est la photographie qui lui permet de penser la culture moderniste à partir des conditions produites par la reproduction mécanique (Krauss 1990, p. 13).

Le sémioticien italien Marrone (1994) est du même avis lorsqu’il affirme que dans La chambre claire Barthes va à la recherche d’un « au-delà de l’image », et que l’image photographique lui est utile pour parler d’autre chose, à savoir de lui-même et de la mort :

- Note de bas de page 16 :

-

La perspective phénoménologique porte en effet Barthes à « discuter, au cas par cas, de la photo individuelle face au sujet individuel » (Marrone 1994, p. 201, nous traduisons) : l’extrême « personnalisation » de l’image photographique, son être et « rendre sauvages » devient au cours du traité barthésien le noème de l’image. L’approche de Barthes est en définitive « une approche paradoxale qui à travers l’expérience du particulier fait apparaître l’effective universalité de la Photographie » (Marrone 1994, p. 202, nous traduisons) et qui renonce donc à une analyse systématique des configurations textuelles.

L’objet principal de la recherche de La chambre claire a évolué : ce n’est plus la photographie, comme on pourrait apparemment continuer à penser, mais quelque chose qu’il n’est possible de traiter que par le biais de la photographie : de façon quasi heideggerienne, la mort (Marrone 1994, p. 210, nous traduisons)16.

- Note de bas de page 17 :

-

A ce propos voir Wahl (1990).

Barthes affirme en effet que « quoi qu’elle donne à voir et quelle que soit sa manière, une photo est toujours invisible : ce n’est pas elle qu’on voit » (Barthes 1980, p. 18, nous soulignons). Ce qu’on appelle en sémiotique greimassienne le texte photographique n’a donc aucune pertinence ni pour Barthes ni pour Krauss. Car Krauss, contrairement à nous toutefois, se situe dans le sillage de ces travaux théoriques en finissant, délibérément, par faire de la photographie « un objet théorique, autrement dit une sorte de grille ou de filtre au moyen duquel on peut organiser les données d’un autre champ qui se trouve, par rapport à lui, en position seconde » (1990, p. 12). Les ouvrages de Krauss, qui ont comme objet théorique le photographique, c’est-à-dire les « règles d’indexicalisation » qui ont « remplacé dans l’art contemporain celles de l’icône », nous confirment que dans ce type de littérature savante la photographie sert de prétexte pour bâtir une théorie sur la société moderniste (Benjamin 2000), sur l’art contemporain (Krauss elle-même) ou sur soi-même (Barthes)17. Krauss affirme que, de la sorte, la photographie, mieux « le photographique », devient une « tache aveugle » (p. 13) : « Rien à dire, du moins pas sur la photographie » (Krauss, 1990, p. 13, nous soulignons).

- Note de bas de page 18 :

-

« L’œuvre de Duchamp redistribue les pratiques picturale et sculpturale selon le moule de l’“indice”, proposant une nouvelle interprétation de ce qui constitue l’image esthétique » (Krauss 1990, p. 13).

Si Dubois (1983) échafaude sa théorie sur l’« image normale », prise normalement et regardée normalement, en faisant donc de cette image normale un modèle (type) dont toutes les occurrences (tokens) se rapprochent plus ou moins, Krauss dépasse en ambition le théoricien français, élargissant encore plus le champ dominé par la photographie : « le photographique » s’étend à d’autres média, à l’art contemporain, du surréalisme à Duchamp18 jusqu’aux œuvres des artistes contemporains :

- Note de bas de page 19 :

-

Nous devons rappeler que le travail de Krauss est une réponse critique à la propagation du Modernisme greenbergien qui prêche la spécificité de chaque forme d’art (bidimensionnelle pour la peinture, tridimensionnelle pour la sculpture) : chaque forme d’art est donc ramenée à une essence dont Krauss tente de se défaire grâce à l’étude de la « nature de l’indice » ne se rendant pas compte que de cette façon le travail « par essence » est réaffirmé – quoique de façon transversale à l’égard des différents arts.

Analyser la nature de ce changement impliquait que j’écrive, non pas sur la photographie, mais sur les conditions indicielles auxquelles elle avait soumis le champ anciennement clos du monde de l’art. Non pas sur la photographie mais sur la nature de l’indice, sur la fonction de la trace dans son rapport avec la signification, sur la condition des signes déictiques (Krauss 1990, p. 14, nous soulignons)19.

L’indice peircien devient dès lors un modèle interprétatif du culturel et de l’artistique, comme la reproductibilité photographique était un modèle culturel de la décadence de la modernité pour Benjamin, et le ça-a-été de l’instantané le modèle théorique de la preuve irréfutable du Vrai Affectif pour Barthes. Le risque de ces approches réside évidemment dans le fait qu’elles partent de la photographie et finissent immédiatement par l’outrepasser, en l’utilisant seulement comme moyen de réflexion générique.

0.2. Le faux espéranto des images photographiques

La nature est un produit de l’art et du discours (Goodman)

Entre la photographie et l’œil, il y a plus souvent lutte que syntonie (Volli)

- Note de bas de page 20 :

-

Référence classique et évidente, mais obligée : Bazin (1945, en particulier p. 14-16).

Un des premiers lieux communs que nous devons combattre, lié à la technique de production photographique, est celui qui voit dans la photographie un langage transparent20 et universel, capable d’abattre toutes les frontières culturelles. Or, en tant que sémioticienne, il nous semble au contraire que ce sont précisément les différences culturelles mises en scène et/ou cachées dans les textes photographiques qu’il faudrait étudier…

Pour le Barthes du Message photographique (1961), par exemple, la photographie incarne l’utopie du degré zéro de l’écriture parce qu’elle a la capacité de restituer le réel « comme il est ». Dans ce cas, c’est l’usage documentaire, érigé au rang d’essence unique de la photographie, qui a rendu une convention représentative de la photographie, à une certaine époque, tellement « transparente » et naturelle qu’elle nous a rendus aveugles à ses alternatives. Tout ceci dépend du degré de stéréotypisation de chaque représentation à l’intérieur d’une culture donnée car, comme le dit Goodman, la « relativité [culturelle] est masquée par notre tendance à omettre de spécifier le cadre de référence lorsqu’il s’agit du nôtre » (Goodman 1968, p. 62). Nous devons dès lors inverser les termes de la ressemblance nature-artefact photographique : souvent une photographie nous semble « naturelle » précisément parce qu’elle nous est présentée à travers des stratégies énonciatives auxquelles nous sommes culturellement habitués. La ressemblance et la capacité de faire illusion ne sont pas des critères constants et indépendants des pratiques représentatives et interprétatives, mais en sont plutôt les produits. À ce propos Bourdieu (1965) affirme que, conférant à la photographie un brevet de réalisme, la société ne fait que se rassurer dans la certitude tautologique qu’une image du réel conforme à sa représentation de l’objectivité est vraiment objective.

La critique de l’universalité de l’image envisage par contre l’iconicité comme un phénomène stratégique : « c’est à l’intérieur d’une culture, dans le cadre d’une économie des attitudes vis-à-vis des différents systèmes d’expression et de signification que peut se comprendre l’iconicité » (p. 28). L’iconicité doit se comprendre comme phénomène intraculturel et non universaliste ; chaque praxis énonciative localement acceptée et stabilisée se présente en fait comme une praxis naturelle, normale :

La représentation réaliste ne repose pas sur l’imitation, l’illusion ou l’information, mais sur l’inculcation. Toute image, ou peu s’en faut, peut représenter à peu près n’importe quoi ; c’est-à-dire que, étant donnés une image et un objet, il existe d’ordinaire un système de représentation, un plan de corrélation, relativement auxquels l’image représente l’objet […]. Si la représentation est une question de choix, et la correction une question d’information, le réalisme est affaire d’habitude (Goodman 1968, p. 63).

- Note de bas de page 21 :

-

Voir à ce propos Schaeffer (1987, p. 17 et note 4). Schaeffer distingue ici trois modes différents selon lesquels l’objet imprégnant peut opérer par rapport au dispositif : 1) l’empreinte par illumination directe où l’objet imprégnant est également la source du flux photonique qui produit l’image-empreinte : les photos du soleil et des étoiles en sont un exemple, mais aussi celles produites par les corps radioactifs. Très souvent il est impossible de distinguer celles à illumination directe de celles par reflet ; quoi qu’il en soit, ceci est un type d’images difficile à rencontrer dans la production journalistique par exemple, tandis qu’on la trouve plus facilement dans le domaine artistique ou scientifique ; 2) dans l’empreinte par reflet, l’objet qui s’imprime est différent selon la source lumineuse qui peut être soit naturelle soit artificielle et qui influe sûrement sur la pragmatique réceptive de l’image, étant donné qu’une lumière naturelle est lue comme véridictoire parce qu’incontrôlable par le scénario productif, tandis que la lumière artificielle, d’atelier (même si réalisée en plein air) est lue comme image qui construit le monde et non qui simplement le « reçoit » ; 3) l’empreinte « par traversée » est caractérisée par le fait que le flux de lumière passe à travers l’objet imprégnant avant d’atteindre la surface sensible : cela arrive en radiographie, mais aussi dans les photogrammes réalisés à l’aide d’objets translucides (Schaeffer nous offre l’exemple des photogrammes de feuilles d’arbre de Fox Talbot). Ici l’information transmise ne porte pas sur l’enveloppe de l’objet, mais sur la densité de la matière traversée.

Si on quitte brièvement les considérations épistémologiques et on s’approche des questions plus typiquement techniques, on retrouve les mêmes précautions face à des propositions qui envisagent la photographie comme langage neutre et a-culturel dans des pages de Schaeffer (1987) sur le dispositif photographique qui sont précieuses à cet égard. Elles font tout d’abord la distinction entre empreinte par contact et empreinte à distance précisant que pour cette dernière la lumière, le flux de photons, modulé par le dispositif photographique, fait office d’intermédiaire non innocent entre empreinte et imprégnant. Plutôt que d’être une représentation « correspondante », la photographie engage une relation de tension spatiale et de projection entre imprégnant et empreinte photographique ; il n’est donc pas possible d’affirmer que l’empreinte corresponde point par point à l’imprégnant, étant donné que la coïncidence totale est une limite idéale qu’on peut atteindre seulement dans l’image mathématique biunivoque21. Sur ces agents médiateurs entre « pré-photographie » et image-résultat Shaïri et Fontanille (2001) affirment :

Et parmi tous les discours visuels, la photo, de par l’apparente coïncidence « instantanée » […] qu’elle implique entre l’observé et son supposé référent, procure l’effet de vérité apparemment le plus immédiat : directement soumise au regard qui la sélectionne techniquement, elle tend à faire oublier la modalité sémiotique (le support, les contraintes de la surface d’inscription, le point de vue, le grain, etc.) dont elle dépend (p. 87).

L’affirmation selon laquelle la photographie « enregistre sans rien inventer » sous-entend par contre que le sens de l’image s’épuise dans le « rendu » des objets du monde, séparés, reconnaissables et nommables. Mais de cette façon, tout ce qui se trouve entre ces objets — cet espace interstitiel difficile à nommer qui renvoie tout d’abord aux choix énonciatifs des agents producteurs et ensuite, au niveau de l’image attestée, à la configuration plastique de la photo —, n’est pas considéré comme pertinent pour la sémantisation. Si on suit par contre la conception de Goodman affirmant que : « la théorie de la représentation-copie est donc condamnée à l’origine par son incapacité à spécifier ce qui est à copier » (1968, p. 37, nous soulignons), un pré-photographique serait même inconcevable : pas d’objet nommable et reconnaissable avant d’être encadré, imprimé et donc produit. Avec Prieto, on pourrait enfin affirmer que :

- Note de bas de page 22 :

-

Prieto définit le cadrage photographique comme une opération de montage qui renvoie à des stratégies de suppression et de raccord de morceaux du « paysage photographié ». Il s’agirait d’une certaine manière d’opérations rhétoriques. Voir à ce dernier propos Bordron (2010) et Dondero (2010c).

la photographie peut, avec le cadrage, créer le référent dans ce sens que c’est grâce à un tel cadrage que le référent est reconnu dans ses limites spatiales et apparaît ainsi comme un objet. Dans le territoire, par exemple, qui pour le promeneur défile sans solution de continuité dans la vitre de l’autocar, le photographe « coupe » un segment qui devient ainsi l’objet-référent constitué par ce beau paysage. C’est cette « création » du référent qui représente peut-être l’essence de la composition photographique (Prieto 1991, p. 152, note 23, nous traduisons)22.

0.3. L’inclassable promiscuité de la photographie

Les problèmes théoriques que l’on rencontre face au traitement du domaine de la photographie concernent surtout la diffraction de ses usages sociaux. Qui se trouve confronté à la tâche de retracer une histoire de la photographie se heurte à un double écueil qui empêche l’établissement d’une histoire homogène et cohérente : d’une part le « rapport de la photographie avec le réel » et, d’autre part, le rapport de l’image photographique avec un regard technologique non entièrement maîtrisable par le photographe. Durand (1995), par exemple, analyse le rôle qu’a eu le « rapport avec le réel » dans la formulation des théories photographiques de Baudelaire jusqu’à nos jours. Opposant la photographie au dessin et au travail de la main traçante et créatrice, Durand note que « la photographie renvoie toujours à quelque chose d’autre, à une autre scène » (Durand 1995, p. 36) et le fait qu’elle soit considérée comme un art mnémotechnique en fait précisément « un dispositif instable, un dispositif de captation et de projection d’images, dont les termes mêmes sont en variation constante » (ibidem). Pour Durand tout ceci démontre que le fait d’être reconnue comme pratique dont l’hétérogénéité dérive des possibilités infinies de capter différents états de choses, c’est-à-dire de son sujet, a rendu impossible une histoire « cohérente » de la photographie parce que chaque image est justement liée à différentes traces du réel et que les thématiques s’avèrent ainsi les plus disparates. En général, « la précarité » qui a été reconnue à la photographie renvoie à la multiplicité des objets du monde que celle-ci peut capter.

La même chose arrive si l’on pense, comme Dubois (1983), à la photographie comme à un « petit bloc de présent […] qui autorise toutes les lectures et relectures possibles » : on est obligée par conséquent d’exclure toute possibilité d’analyse tant historique que sémiotique, puisque l’image semble se réduire à un segment spatio-temporel, à un simple objet-trouvé qui n’acquiert aucune dignité d’artefact culturel et qui peut être lue selon les sentiments d’une fois à l’autre changeants des observateurs.

- Note de bas de page 23 :

-

« J’étais saisi à l’égard de la Photographie d’un désir “ontologique” : je voulais à tout prix savoir ce qu’elle était “en soi”, par quel trait essentiel elle se distinguait de la communauté des images » (Barthes 1980, pp. 13-14).

- Note de bas de page 24 :

-

Maintes théories sur la photographie, que l’on trouve chez des théoriciens (Baudelaire), romanciers (Bernhard, Bufalino, Calvino, Tournier), poètes (Cendrars), etc. décrivent la photographie comme un art misanthrope auquel on doit la déformation de la nature et de l’homme. Selon ces savants la photographie accorderait son intérêt non à la magnificence de la totalité, comme les autres arts, mais à la fragmentation de l’objet isolé. La photographie est donc considérée comme malsaine pour l’homme parce qu’elle fragmente la totalité dans laquelle il est immergé (la totalité intérieure et celle du monde et de la nature). On peut rapprocher la sensation de dégoût éprouvée par le protagoniste de Bernhard dans le roman Extinction à l’obsession d’Antonino Paraggi, célèbre photographe sorti de la plume de Calvino, qui en arrive à la folie par l’impossibilité de prendre en photo tous les aspects de sa vie, de les classifier et d’en faire une totalité analogue à son expérience sensible. À l’inverse de la circulation contrôlée des images picturales artistiques, « créations autonomes et originales », dans la vision de Bernhard, la composition spatiale des photographies, qui privilégie la coupe nette des objets, la ferait fonctionner comme des simulacres désordonnés et incomplets de l’expérience vécue. Cette théorie n’est pas à notre avis acceptable parce qu’elle délègue au manque d’ordre hiérarchique au sein de la composition spatiale de l’image le portrait existentiel de l’homme contemporain.

- Note de bas de page 25 :

-

Même la distinction entre Réalisme et Pictorialisme (que Barthes appelle esthétique) est réfutée par Barthes parce qu’ « extérieure à l’objet » (p. 14), applicable facilement à d’autres formes de représentation et donc ne résout pas le mystère du désordre de la photographie.

Le désir « ontologique » dont même Barthes est explicitement affecté dérive, comme il l’affirme lui-même, de la difficulté à analyser la photographie à cause du fait qu’elle dépende apparemment de l’objet photographié : « je n’étais pas sûr que la Photographie existât, qu’elle disposât d’un “génie” propre » (Barthes 1980, p. 14). Même pour Barthes, la photographie semble ne pas avoir de génie propre23, ou de champ propre parce qu’elle est envahissante en deux sens : d’abord, elle envahit nos regards dans tous les espaces de la ville contemporaine, en second lieu, elle semble pouvoir arriver à immortaliser rapidement tout ce qu’elle veut, toute l’existence : « Cette fatalité (pas de photo sans quelque chose ou quelqu’un) entraîne la Photographie dans le désordre immense des objets — de tous les objets du monde » (ibidem, p. 18). La reproductibilité technique et la circulation médiatique ont conduit à une visibilité ostentatoire des différentes facettes du monde : la difficulté à s’orienter dans le chaos du photographiable et du photographié et cette potentialité de rendre visible le « tout » du monde rendent le champ de la photographie de plus en plus précaire et fuyant à l’analyse24. Malgré cela, Barthes se pose le problème du catalogage des images – et tente depuis le début de son ouvrage d’établir certaines distinctions. La distinction entre paysages, objets, portraits, nus, par exemple, a un sens car la problématique du genre et de la textualité est dotée de pertinence, mais chez Barthes cette distinction ne tient encore compte des statuts de l’image : comme il est couramment admis, tant les portraits que les nus ou les paysages peuvent fonctionner très différemment selon les pratiques réceptives au sein desquelles elles sont insérées (artistique, scientifique, publicitaire, etc.). Bref, ces distinctions barthésiennes sur les genres ne nous portent pas beaucoup plus loin de la conception de la photographie comme ready-made, c’est-à-dire comme exhibition de l’objet25. Comment faire alors si la photographie continue à se soustraire à toute tentative d’inventaire ?

- Note de bas de page 26 :

-

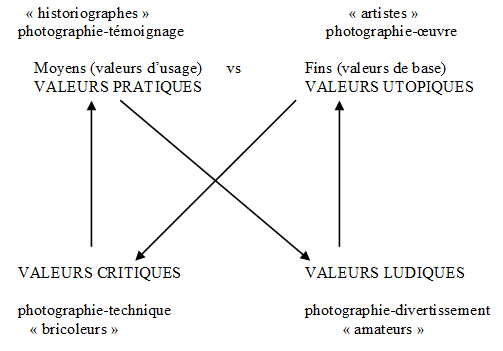

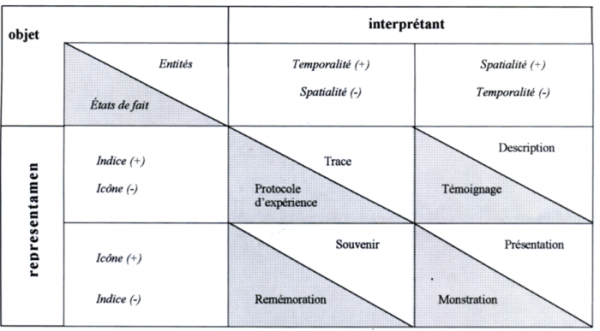

Rappelons à ce propos la distinction de Floch (1986) entre photographie référentielle, mythique, substantielle et oblique qui n’a rien à voir avec une distinction par objet photographié, puisque, au contraire, elle concerne les « esthétiques photographiques » où le terme esthétique est à entendre comme un synonyme de style ou de praxis énonciative.

Selon un tout autre axe de lecture, plus typiquement sémiotique, et qui privilégie l’épaisseur énonciative de l’image, la photographie est à même de construire des genres visuels au gré de stratégies énonciatives différentes qui destituent par conséquent la pertinence exclusive de l’objet représenté – on peut par exemple construire des natures mortes à travers des architectures de visages (voir à ce sujet Dondero 2009a et en particulier § 7) et des natures mortes qui fonctionnent comme des portraits (voir à ce sujet Dondero 2009a et en particulier § 5). Quelle solution se profile alors ? Celle de ne pas travailler sur le seul « objet représenté », mais au-dessous et au-dessus de celui-ci : d’une part, à un niveau « local », en privilégiant la lecture plastique de l’image (Floch) et, de l’autre, à un niveau « global », en considérant le texte photographique comme construit par les genres d’appartenance, les pratiques et les statuts (Schaeffer 1987). C’est cette direction, comme nous le verrons, qu’empruntent de manière différente Floch et Schaeffer, lesquels tentent de trouver une logique des différents fonctionnements de l’image en partant de la diffraction d’esthétiques photographiques26 et d’usages, de pratiques et de statuts sociaux plutôt que de la multiplicité du représenté.

0.4. La photographie comme ready-made

L’idée que le sujet de la photographie « résiste » à la classification est une position théorique qui a limité l’entrée des images photographiques dans les musées et, poussée à l’extrême, elle peut arriver à nier totalement la pertinence de la construction énonciative de l’image. Le risque le plus dangereux que l’on court sur cette voie est, comme on l’a déjà signalé, de réduire la photographie à un ready-made.

- Note de bas de page 27 :

-

Chez Barthes cette opacité est expliquée par le recours au référent, comme quelque chose, précisément, de non domesticable par les règles représentatives. Sur l’intraitable de la photographie et du sujet, cf. Damisch (1982).

Dès les premières pages de La chambre claire, Barthes affirme que la « volonté » de la photographie est de donner à voir l’objet photographié : la photographie est « tout entière lestée de la contingence dont elle est l’enveloppe transparente et légère » (Barthes 1980, p. 16). On comprend aisément que cette affirmation barthésienne ait permis certaines filiations théoriques comme notamment celle de la photographie en tant que ready-made. Barthes affirme clairement que la photographie est invisible parce que ce n’est pas elle qu’on voit, mais ce qu’elle montre : la photographie est dans ce sens conçue comme privée d’une quelconque épaisseur énonciative et la relation intersubjective entre regardant et regardé apparait donc comme non analysable. Eloigné tant d’une lecture à ambition historico-culturelle que d’une lecture sémiotique de la textualité visuelle, Barthes propose de considérer la matière photographique comme « intraitable opacité hallucinatoire du référent » qui résiste à la représentation27. Non que Barthes ne sache pas que même dans la photo il existe « des codes sémantiques et rhétoriques, des choix stylistiques, des artifices techniques », mais ils ne sont pour lui qu’« un surplus qui ne rend pas compte de la véritable spécificité photographique » (Marrone 1994, p. 201, nous traduisons). Comme l’affirme encore Marrone :

Si la plupart des arts doivent généralement recourir à des codes très élaborés pour garantir l’effet de réel des œuvres, c’est-à-dire si entre l’objet représenté et son signe s’insère toujours la médiation du stéréotype, il arrive autre chose dans le cas de la photographie (ibidem, nous traduisons).

La photographie s’articule pour Barthes sur une pure monstration ostensive. En ce sens « la photo est un signe qui fonctionne comme une portion de réel qui, échappant à la sémiose, se propose à l’expérience de la même façon selon laquelle tout le réel s’offre à l’intervention de notre réseau sensoriel » (Marra 1990, p. 17, nous traduisons). Dans une telle perspective toute la production photographique fonctionnerait comme un ready-made : « l’illusionnisme pictural est un résultat linguistique tandis que le réalisme photographique est, pour ainsi dire, “déjà fait”, un ready-made précisément, dans lequel l’opérateur n’a pas de mérite particulier » (Marra 2002, p. 121, nous traduisons). Cette théorie implique que l’image photographique tout court fonctionne comme un espace non fictionnel. S’il en était ainsi, il n’existerait plus de distinction entre la dimension textuelle de l’image et la dimension expérientielle du regard. En outre, réduire la photographie à une identité absolue avec son référent et gommer l’épaisseur énonciative équivaudrait à affirmer qu’il serait possible de prendre deux photos identiques ; d’ailleurs c’est seulement dans la poétique de l’objet trouvé et du ready-made que les objets exhibés sont identiques à de nombreux autres objets. Le ready-made, contrairement à la photographie, n’a aucune aura autographique, de sorte qu’un porte-bouteilles physiquement égal à celui de Duchamp sera indiscernable de l’œuvre d’art. En fait, il n’y a que le statut artistique qui rende autographique le porte-bouteilles de Duchamp et donc « unique » et séparé de tous les autres — qui, pourtant, sont physiquement non distinguables. Mais, certes, même dans le cas du ready-made, nous ne pouvons oublier que l’ostension est déjà une production à l’aide de signes qui re-énonce et resémantise l’objet (ne fût-ce qu’en termes de valorisation) ; par conséquent le ready-made non plus ne peut échapper au filtre de la re-sémantisation et de la re-énonciation sémiotiques.

- Note de bas de page 28 :

-

Sur la désontologisation de l’image photographique « référentielle », réduite donc à une poétique parmi tant d’autres, cf. Floch (1986).

Si on poussait à l’extrême cette théorie de la photo comme ready-made, on finirait par dire qu’une photographie est artistique parce qu’elle met en scène une œuvre d’art. Tout ceci équivaudrait à confondre la théorie photographique tout entière avec la poétique locale du ready-made. La photographie comprise comme ready-made ne peut pas renvoyer à une essence du médium photographique, mais rend seulement compte d’une poétique — ou stratégie énonciative — parmi les nombreuses poétiques de l’image photographique28. La conception du ready-made peut être acceptée uniquement comme seuil du pensable, puisque la pure documentation sans énonciation est inatteignable.

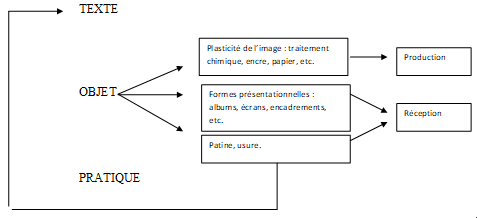

0.5. Propositions

Le champ immense, généralement qualifié de chaotique, de la production et de la réception des images photographiques nous imposera dans cette étude d’examiner la photographie 1) en tant que textualité, 2) en tant qu’objet matériel, 3) en tant que pratique productive et interprétative qui engendre la formation de genres et de statuts dans lesquels sa sémantisation est fortement ancrée. Cette démarche tentera de faire dialoguer les études théoriques sur la photographie (qu’elles soient sociologiques, historico-artistiques, historiques ou anthropologiques) avec les développements actuels de la sémiotique post-greimassienne. Un des objectifs fondamentaux est de nous mesurer avec la problématique de la genèse de l’image rendue pertinente par les théories sémiotiques d’obédience peircienne. Ceci s’avère nécessaire pour rendre compte du fait que la spécificité de la photographie ne doive pas être considérée comme déjà donnée à partir de sa genèse physico-chimique, mais soit plutôt à construire moyennant une réflexion sur les traces du faire instanciateur (situé dans une situation ou dans une pratique récurrente) dont le texte porte mémoire (énonciation énoncée). Tout ceci a pour but d’envisager l’existence d’un territoire sémiotique spécifique de l’image photographique sans pour autant l’ontologiser à partir du médium. D’une prétendue spécificité génétique a priori on tentera de construire une spécificité du champ de la photographie a posteriori à partir de ses stratégies énonciatives d’une part (niveau textuel) et des pratiques interprétatives et réceptives ainsi que des statuts qui en ressortissent de l’autre (niveau des objets et des pratiques). L’objectif est en fait d’en distinguer, par scrupule épistémologique et méthodologique, les différents niveaux stratifiés de pertinence sémiotique : la textualité, sa matérialité objectuelle, le genre discursif d’appartenance, la pratique qui la sous-tend, le statut sous lequel elle circule dans le social et les parcours qu’elle accomplit en passant par plusieurs domaines sociaux.

Si en un certain sens l’approche sémiotique classique du texte et de ses stratégies énonciatives vise à construire des simulacres d’observateurs possibles, en revanche l’approche de la pratique se pose comme objectif de moduler le point de vue textualiste en montrant que les différentes pratiques réceptives – mais dans un certain nombre de cas également productives – déterminent différentes constitutions possibles du texte photographique lui-même et différents parcours interprétatifs. En effet, chaque image dérive son sens non seulement de la morphologie textuelle, mais du fait qu’elle est avant tout un objet culturel qui se construit au sein d’une négociation sociale qui dépend de la grammaire spécifique d’un domaine (art, science, religion, etc.). Pour cette raison le niveau global d’analyse (pratiques, genres et statuts sous lesquels un texte est assumé) apparaît comme le point de départ pour comprendre et identifier le niveau local de la textualité (texte seul, série, corpus, etc.), pour autant que cette dernière puisse ensuite, à son tour, resémantiser la situation perceptive et interprétative globale.

- Note de bas de page 29 :

-

La genèse d’un texte relève des pratiques technologiques qui le constitue, ses pratiques de production ; par contre la génération du sens d’un texte concerne la façon dont on peut analyser le parcours de formation du sens, du niveau plus profond du parcours génératif du contenu de Greimas (1983) jusqu’au niveau énonciatif (niveau de la surface discursive).

Les propositions de Floch dans Formes de l’empreinte (1986) sont à l’origine de plusieurs de nos réflexions, tant en ce qui concerne la distinction entre genèse d’une photo et génération du sens de cette photo29, que pour ce qui est d’une approche ouvrant sur les pratiques réceptives. L’ouvrage de Floch problématise deux niveaux de pertinence sémiotique, la textualité et la pratique, et devient, de fait, un point de départ incontournable surtout pour les prises de position épistémologiques d’orientation constructiviste en opposition aux positions référentialistes (ou, comme les appelle Floch, interprétatives). Dans son ouvrage Floch démontre le rôle crucial de la lecture plastique de l’énoncé visuel, laquelle acquiert, dans le cas de la photographie, une valence encore plus marquante, sans doute, que celle qu’elle revêt en peinture, précisément parce qu’elle permet de ne pas résorber la signification photographique en une théorie déproblématisée de la genèse indicielle qui est porteuse d’une lecture exclusivement référentialiste et orientée uniquement à l’identification d’un objet en tant que « traceur ». La sémiotique plastique permet à Floch de démontrer que l’image produit un effet de sens qui est lié plus aux formes de l’empreinte qu’au processus génétique qui les a inscrites.

- Note de bas de page 30 :

-

Cf. à ce propos l’analyse de Floch (1986) du Nu n°53 de Brandt où il met en relation l’« esthétique de la découpe » de Brandt avec celle de peintres comme Matisse et Cranach nivelant ainsi leurs différents supports et gestes d’inscription.

- Note de bas de page 31 :

-

Voir à ce sujet Dondero (2010a).

- Note de bas de page 32 :

-

La suture entre les deux espaces, textuel et expérientiel, médiatisée par l’assise énonciative du regard machinique, implique le passage de la préhension de l’espace instancié du texte à un parcours expérientiel qui accouple sujet et texte même. Ce parcours expérientiel est sous le signe de la co-présence du sujet devant un espace textuel : d’où, selon Fontanille, la mise en œuvre d’une appréhension cœnesthésique qui met littéralement en commun et regroupe simultanément plusieurs activations sensorielles (non seulement visuelles, mais relevant d’autres champs sensoriels) et une préhension kinesthésique relevant de la coordination de faisceaux polysensoriels entre la sensori-motricité du sujet et la manifestation temporalisée du plan de l’expression du texte.

Toutefois on sera obligée de remarquer que, quoique partant de l’analyse des formes du sensible et du langage plastique, Floch adhère à une théorie du discours qui prône la valorisation des formes du plan de l’expression, mais reste indifférente à la substance du plan de l’expression par rapport à la formation du sens du texte30. Même en récupérant une dimension fondamentale de la signification photographique (le plastique), la théorisation de Floch dans Formes de l’empreinte finit par avoir comme issue frustrante l’annulation de toute spécificité médiatique, à tel point que les observations analytiques menées sur les photos auraient pu être valables aussi pour d’autres substances visuelles, voire par exemple pour des images picturales. La question reste irrésolue chez Floch. Ce que nous proposons de faire dans les pages qui suivent c’est d’interroger ses prises de position, devenues « classiques » dans l’enceinte de la sémiotique structurale-générative, en les considérant en tout cas comme un point de départ tant pour l’étude des images photographiques, que pour la reconsidération théorique en général — ce qui semble du reste aller de soi, vu les récentes filières de recherche sur les pratiques dans le réseau post-greimassien (Basso Fossali dir. 2006, Basso Fossali 2008, Fontanille 2008). Si chez Floch l’instance énonciative, productive et interprétative était désincarnée et symétrique (dans le sillage de Greimas et Courtés 1979), les propositions de Fontanille (2004) réintroduisent la corporéité, qui doit être placée à la base de la sémiose en tant que moteur et ressort de l’énonciation. La sémiotique de l’empreinte de Fontanille (2004) rend pertinent le corps comme « responsable » de l’image, en amont et en aval de celle-ci. Cette théorie est en mesure de ventiler un faisceau de plusieurs perspectives de pertinences sur les images réintroduisant et reconnectant entre elles des problématiques qui étaient restées, en partie, étrangères à l’approche greimassienne, ou du moins mises en sourdine : voici alors que nous pouvons approcher les images en tant que : (a) corps (objets matériels), (b) phénomènes perceptifs (apparences sensibles), (c) événements (le fait qu’elles surviennent au sein d’un scénario pragmatique), (d) prolongements de notre corps, ou encore « prothèses et interfaces […], qui gardent la mémoire de leur origine et/ou de leur destination corporelles, et qui résultent de la projection des figures du corps sur le monde » (Fontanille 2004, p. 16). Une fois cette voie empruntée, il n’est plus possible de classifier ni d’approcher les images en faisant abstraction de leur médium instanciateur ou du canal récepteur31 ; si l’approche désontologisante de la photographie reste la même, il s’agit surtout de reconstruire les syntaxes figuratives qui traversent les différentes genèses des images. Les études sur la polysensorialité (Fontanille 1998, 1999b, 2004) en fait ne considèrent pas la syntaxe à empreinte comme « geste spécifique » de l’authentification photographique, étant donné qu’au sein de la production photographique d’autres syntaxes entrent constamment en ligne de compte, telle que la syntaxe sensori-motrice d’ailleurs typiquement picturale (pensons au « bougé » de l’instantané). Inversement, d’autres média peuvent fonctionner selon une syntaxe à empreinte : au sein de la production picturale ainsi que dans la gravure, une syntaxe à empreinte doit toujours être envisagée. Il s’agit donc d’interroger la co-implication entre sujet percevant et texte visuel32, ainsi que la mémoire discursive de l’acte instanciateur — ce qui, comme on l’a remarqué, ne se réduit pas à l’ontologisation de la genèse ni à la recherche d’une spécificité médiatique –, vu que la corporéité du sujet se construit et se reconstruit toujours en relation avec les stratégies textuelles tour à tour prises en compte. Mais voyons maintenant tout ceci de plus près.

1. De la genèse du texte à la génération du sens

Le parcours que nous voulons entreprendre ne vise pas à peser le pour et le contre des théories de la photographie au sens chronologique, mais plutôt à envisager les différentes approches à partir des problématiques que nous tenons pour « décisives », aussi bien en référence aux “théories de champ” de l’image photographique, que en rapport avec une théorie sémiotique du discours et des pratiques. L’enjeu d’une relecture de l’œuvre fondamentale de Floch (1986) est d’arriver à se demander de manière problématique si une sémiotique de la photographie peut être considérée comme autonome par rapport à la sémiotique de la peinture ou de l’image numérique par exemple. Dans l’affirmative, comment peut-on en arriver là, sans nécessairement reproposer une autonomie du champ photographique basée simplement sur une ontologisation du médium productif — comme il est d’ailleurs presque toujours advenu dans les histoires de la photographie et dans le domaine de la sémiotique de la photographie d’orientation peircienne.

1.1. Empreinte et formes de l’empreinte

- Note de bas de page 33 :

-

Sur la différence entre les théories de Floch et celles de Dubois d’un point de vue peircien, voir Louvier et Paquin (1990).

- Note de bas de page 34 :

-

À ce propos voir l’important article de Klinkenberg « Matière et lumière, peinture et photo. Le Groupe Quanta » contenu dans Klinkenberg (2010) où l’auteur explique les dangers non seulement de la théorie iconique de la photographie mais aussi la thèse de l’indice qui, tout en permettant de mettre l’accent sur la pratique de la prise, « peut occulter le fait que dans tout travail photographique, il y a bien production d’une image » (p. 36, nous soulignons).

Le fait que le texte théorique de Floch se construise comme une contre-argumentation par rapport aux théories du début des années quatre-vingts sur la Photographie (en particulier L’acte photographique de Dubois de 1983, mais aussi La chambre claire de Barthes de 1980) rend fondamental l’examen des oppositions entre la théorie sémiotique du discours de Floch, d’une part et celle du signe de Peirce33 et de Barthes, d’autre part. Floch nie toute validité théorique au « spécifique photographique » et aux théories taxinomiques et ontologisantes. Pour les théoriciens peirciens la photo se réduit en effet à tout ce qui n’est pas énoncé, c’est à dire à sa situation de réalisation, et de là au contexte psychologique et technique de la production, et au scénario référentiel dont il est trace34.

Ceci nous mène directement à la distinction fondamentale en sémiotique entre génétique et génératif : selon une perspective génétique (ou interprétative) tout texte est interprétable à partir de la genèse causale qui en est à la base, tandis que pour la perspective générative il est nécessaire de partir de l’explication des règles d’articulation du sens du texte lui-même. Dans cette dernière perspective, ce n’est pas l’empreinte comme condition de production (Dubois) qui est pertinente mais, précisément, les formes de l’empreinte. Dans un article de 2000 qui reprend l’analyse du Nu n° 53 de Brandt déjà publiée en 1986, Floch affirme très clairement que :

si d’un point de vue technique, l’image photographique peut être considérée comme une empreinte, ce sont les formes de l’empreinte qui rendent possible le fonctionnement de l’image en tant qu’objet de sens (Floch 2000, p. 170, nous traduisons et soulignons).

- Note de bas de page 35 :

-

Chez Barthes (1980), comme chez Dubois (1983), il n’y a pas de trace d’un souci « culturel » vis-à-vis de la photographie : si tous deux s’étaient intéressés aux usages sociaux de la photographie ils ne l’auraient pas théorisée comme « intraitable », mais ils auraient analysé les parcours de sens produits par les configurations textuelles, par les genres, par les statuts sociaux et par les pratiques réceptives.

Si Dubois et encore plus Barthes affirment que le noème de la Photographie est l’Intraitable, le ça-a-été de l’instantané, la sémiotique textualiste se penche en revanche précisément sur l’analysabilité des configurations textuelles. Dans ce cas deux conceptions de l’image photographique s’affrontent : l’une l’étudie comme totalité intraitable, non articulée, a-sémiotique35, l’autre comme une configuration discursive, modulation de valeurs orientée par une narration et une énonciation.

La critique de Floch est adressée surtout à ces classifications passe-partout qui servent à inventorier toutes les images sans en analyser aucune. Ces classifications généralisantes ne sont pas « mises à l’épreuve » sur des textes concrets, elles ne s’affinent pas grâce à une confrontation constante avec la variété des occurrences concrètes et avec des statuts divers. La construction théorique se révèle tout à fait indifférente aux textes attestés en tant qu’elle les surplombe et les contemple à l’avance comme « textes possibles » (et prévisibles !), lesquels de fait, étant « privés de situation [sont] donc dépourvus de sens » (Rastier 2001a, p. 98).

Que la théorisation de Dubois prenne en compte une photo quelconque, une photo moyenne, qui fasse « la moyenne » avec toutes les autres, un passage très éloquent de L’acte photographique en est une preuve irréfutable :

Une photographie « normale » — normalement prise et normalement regardée — c’est-à-dire une photographie « harmonieuse » (par exemple un paysage traditionnel), tire son « harmonie » de l’« adéquation », de l’« homologie », de ce que j’appellerai la congruence entre l’organisation interne de chacun de ces espaces [référentiel, représenté, de représentation, topologique] : l’espace référentiel est celui qui est ordonné de façon orthogonale, comme on le sait puisqu’on en fait partie ; lorsqu’un photographe se met à en découper une partie, il le fait de manière telle – restant droit et portant sur les choses un regard horizontal – que l’espace représenté dans la photo soit en parfait accord structural avec l’espace de représentation qui le capture […] ; enfin cette photo ordinaire et équilibrée, on la regardera normalement (Dubois 1983, pp. 193-194, nous soulignons).

- Note de bas de page 36 :

-

Comme propose également Lauzon (2000), il serait plus heuristique, pour la construction d’une authentique pragmatique de l’image photographique, de partir du sujet qui regarde et non de la production technique : « il est nécessaire de modifier l’ordre proposé par Philippe Dubois et de considérer que l’espace photographique se met en place au moment où quelqu’un se place dans la situation de regarder un signe photographique en vue d’entreprendre une négociation sémiotique » (Lauzon 2000, p. 90).

Dubois et les théoriciens d’obédience peircienne basent leur théorie sur l’empreinte « en général », ce qui ne permet pas d’analyser les textes photographiques, ceux-ci n’étant pas des formes de l’empreinte « en général ». Rien de plus éloigné de l’objet de la sémiotique de tradition structurale-générative que cette « image normale »36. Comment pouvoir penser à une stratégie énonciative unique pour toutes les images photographiques, et annuler ainsi la variété des esthétiques textuelles ?

- Note de bas de page 37 :

-

La notion de « réalité », dans la théorie greimassienne revoie au « monde du sens commun », à un « ensemble de qualités sensibles différemment découpées et articulées selon les cultures » (Floch 1986, note 4).

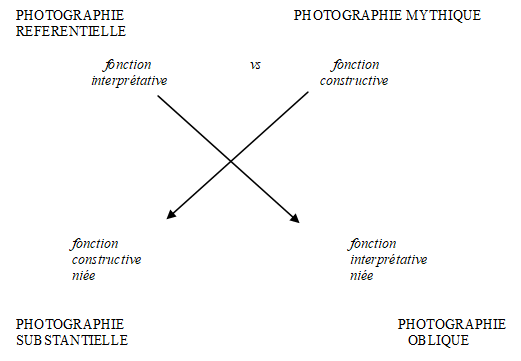

Si Dubois va à la recherche de l’« énonciation photographique » unique, Floch au contraire identifie quatre praxis énonciatives — qui pourtant ne sont pas spécifiques au discours photographique, mais à tous les discours, parce que la catégorie sémantique qui les articule est celle du rapport entre langage et réalité. Ainsi on peut rendre compte de plusieurs esthétiques photographiques à travers une distinction par fonction37 : l’opposition pertinente en l’occurrence est entre fonction interprétative du langage (le sens préexiste au langage et les discours cherchent à capter le sens des choses du monde) et fonction constructive (les discours construisent le sens des choses du monde). De là dérivent les quatre esthétiques photographiques de Floch qui peuvent décrire plusieurs constructions textuelles (voir schéma n° 1).

Schéma n° 1, Floch 1986, p. 20

Notamment, la photographie référentielle est théorisée sur base d’une conception interprétative des rapports entre langage et réalité : le sens est donné dans le monde et le langage photographique tente de le répliquer. Mais pour Floch cette référentialité ne renvoie pas du tout à une qualité intrinsèque de la photographie : elle est envisageable seulement comme une des esthétiques photographiques possibles, voire celle qui, à travers un effet de transparence énonciative, nie le fait qu’elle est sémiotiquement construite et s’exhibe stratégiquement comme instrument enregistreur visant à « céder la parole à l’histoire et au monde ».

- Note de bas de page 38 :

-

Floch n’est pas particulièrement satisfait de l’explication de cette esthétique ; étant donné qu’elle ne se superpose pas à la photo référentielle, elle doit être justifiée non en tant que retour au « réel », mais en tant que critique des thèses discursives typiques de la photo mythique. Elle ne peut pas viser un degré zéro de l’énonciation, mais une démythification des cadres des valeurs qui s’appliquent normalement à des scénarios figuratifs prototypiques. Aussi a-t-elle une propension métadiscursive (Basso 2008).

Outre la photographie référentielle, préposée à des stratégies informatives, Floch identifie à travers les opérations de contradiction et de contrariété internes au fonctionnement du carré sémiotique , trois autres esthétiques photographiques. La photographie oblique, qui nie la fonction référentielle, exhibant son opacité énonciative, contredit les fondements épistémiques de la référentialisation et se caractérise comme une photographie du paradoxe, qui privilégie le double sens, le déplacement, le jeu de figures rhétorique qui de-compétentialisent l’observateur et agissent contre l’évidence du sens déjà donné. La photographie mythique, en tant que contraire de la photographie référentielle, joue sur une articulation créatrice de sens qui valorise les relations et la médiation mythique entre des scénarios figuratifs différents et qui en fait ressortir « un discours second, en-deçà ou au-delà des éléments reconnaissables » (Floch, 1986, p. 22). La photographie substantielle, enfin, en niant cette dernière fonction, vise le « degré zéro » de l’écriture, tend vers le réel et refuse toute projection énonciative du photographe38.

Floch ne précise pas à quels statuts sociaux ces stratégies énonciatives pourraient appartenir, même si on peut bien sûr imaginer que la photographie mythique et la photographie oblique possèdent les caractéristiques des statuts artistique et publicitaire parce qu’elles mettent à l’épreuve la compétence de l’observateur et lancent des défis à ses habitudes perceptives en essayant d’élargir son territoire du possible. On y reviendra.

Pour Dubois en revanche, pour qui les statuts ne revêtent aucun intérêt, la photo s’explique définitivement par le fait qu’elle est une fois pour toutes « connexion et partage du signe avec son référent » (1983, p. 98). Cette classification a priori – à en croire Floch – ne peut satisfaire ni le sémioticien post-structuraliste, ni le simple amateur parce qu’une ontologie de la photographie ne prend en considération ni les formes signifiantes des images (sémiotique plastique), ni la diversité des esthétiques de la photographie (praxis énonciatives) et des pratiques d’utilisation et d’interprétation qui ont reçu une certaine institutionnalisation (statuts).

- Note de bas de page 39 :

-

Cf. Lauzon (2000), lui aussi convaincu que Dubois s’est occupé seulement d’une pragmatique de la production et non d’une pragmatique de la réception (p. 74). Pour une théorie pragmatique de la réception photographique voir Darras (dir. 2006) et notamment l’article de Darras (2006) qui se rapproche des techniques utilisées dans les instituts de sondage en évitant ainsi que le sémioticien-analyste expose lui-même ses interprétations singulières « en les faisant passer pour des interprétations universelles ». À ce sujet il affirme : « La participation des enquêtés à l’exploration de leurs parcours interprétatifs, leur engagement dans l’explicitation et la compréhension de leurs interprétations, puis la confrontation avec des options interprétatives différentes permettent l’approfondissement collectif et la participation à la dynamique de la sémiose. L’interprétation est ainsi affinée et généralisée, ce qui permet d’accéder à la sémiose publique et à ces différentes options. En effet, cette méthode d’enquête suivie d’une confrontation permet de mettre en évidence les stratégies et méthodes interprétatives personnelles et collectives : même si chaque individu suit un parcours interprétatif qui lui est propre, il existe des familles de parcours interprétatifs qui se développent dans la société et qui sont actualisées par des individus ou des groupes d’individus » (p. 66).

Les études comme celles de Dubois, qui se présentent comme des travaux de pragmatique de la photographie, ne s’intéressent qu’à une pragmatique de la production39 : preuve en est que Dubois, pour expliquer chaque acte photographique, fait appel à l’espace référentiel qui serait transféré dans l’espace représenté de l’image. Dubois affirme même que chaque image photographique nous rappelle que :

notre inscription topologique dans l’univers terrestre est définie par une structuration aussi simple que constitutive : nous sommes des êtres debout, verticaux, placés perpendiculairement en rapport à l’horizontalité du sol. Voici notre orthogonalité fondamentale. Ce type de définition spatiale de notre existence terrestre entre en ligne de compte à chaque fois que nous regardons une image puisque celle-ci met en correspondance l’orthogonalité de l’espace photographique et l’orthogonalité de notre inscription topologique (ibidem, p. 192).

Voici à quoi se réduit l’étude de l’image photographique : à un espace qui nous rappelle, en tous les cas, notre orthogonalité ! Mais il nous semble que cela vaut pour les images de toute sorte et pour beaucoup d’autres objets…

La sémiotique générative, en revanche, vise à expliquer les procès de signification construits et mis en branle par chaque texte photographique tour à tour analysé. Ce qui est focalisé par la pratique sémiotique greimassienne n’est pas le procès génétique du texte – ce qui reste en fin de compte exclu de ce texte – mais les configurations et les formes qui régissent la sémantisation du texte même, c’est-à-dire les conditions d’engendrement du sens. L’objectif des analyses sémiotiques est de parvenir à une description des parcours sémantiques activés par les différents textes et de construire par conséquent une validité intersubjective contractualisable des descriptions :

afin qu’on puisse donner une trajectoire minimalement définie aux procès de sémantisation activables par le récepteur […] [pour construire] un cadre descriptif pactisable comme fond intersubjectif tendu vers la commensurabilité de nos diverses interprétations (Basso Fossali 2003a, pp. 24-25, nous traduisons et soulignons).

1.2. L’image photographique entre approche génétique et approche générative

- Note de bas de page 40 :

-

Dubois (1983, p. 67), dans ce sens, affirme : « Avec Peirce on s’aperçoit qu’on ne peut pas définir le signe photographique au-delà de ses circonstances, on ne peut penser la photographie en dehors de son inscription référentielle et de son efficace pragmatique ». Comme on l’a déjà affirmé au tout début, cette conception pragmatique doit être distinguée des conceptions de l’énonciation en tant qu’instance discursive désincarnée (énonciation énoncée), toujours présupposée mais analysable seulement à partir de ses produits (et plus précisément des simulacres actantiels, spatiaux et temporels présents dans l’énoncé).

De manière générale, dans la littérature sur la photographie, lorsqu’on rencontre le terme d’énonciation, on entend toujours le moment et les circonstances de la prise d’image au sens référentialiste de la pragmatique et au sens des actes de langage en linguistique40. Epuiser de cette façon la problématique de la photographie empêche de prêter attention précisément aux différentes stratégies énonciatives des textualités photographiques (énonciation énoncée).

- Note de bas de page 41 :

-

Il en découle que la sémiotique greimassienne sous-tend que chaque texte soit une théorie incarnée de lui-même et/ou de son acte instanciateur — ou des actes instanciateurs d’autres média.

- Note de bas de page 42 :

-

Dubois affirme que « le peintre compose, tandis que le photographe découpe » refusant à celui-ci toute possibilité de composer, sélectionner, hiérarchiser la réalité : le découpage est – à en croire Dubois – irrémédiable ! Contre l’exaltation de l’instant et de l’instantanéité, et contre la stabilité du pôle temporel par rapport à l’extrême oscillation du pôle spatial dans les théories photographiques, voir les précieuses réflexions de Baetens (1998).

Dans Formes de l’empreinte Floch, pour déjouer la théorie qui part d’une prise de position a priori (avant l’observation des manifestations textuelles : c’est la perspective génétique — et générique) et celle qui émerge du texte-résultat (c’est la perspective générative — et caractérisante), analyse cinq photos parmi lesquelles Les arènes de Valence de Cartier-Bresson. Il l’analyse comme une sorte de contre-théorie visuelle41 de l’instantané. Floch renverse la conception génétique de l’instantané – qui n’explique rien de notre appréhension de la photo – à travers l’analyse de l’espace bipartite de l’image au niveau génératif (1986, p. 41). Dubois aurait parlé ici d’instantané, expliquant que le photographe a « arrêté le temps »42 à l’aide d’un geste d’ouverture et fermeture de l’obturateur. Ce qui, tout en étant correct au niveau génétique pour toute sorte de photo, n’explique pourtant pas qu’une photo précise puisse signifier discursivement tant une aspectualisation ponctuelle, comme c’est le cas ici, qu’une aspectualisation durative. Floch focalise ici l’attention sur le fait que l’image est bipartite (ibidem, p. 43) selon un procédé « japonisant » qui rompt avec l’usage de la mise en page unique et de la perspective occidentale : la photo de Cartier-Bresson (prise comme exemple de l’esthétique oblique de la photo), basée sur la déconstruction de la mise en page traditionnelle de la perspective albertienne, met en échec les habitudes de la lecture occidentale de la photo et décompétentialise l’énonciataire. Floch démontre qu’il n’est pas possible de parler d’instantané ou de « flagrant délit » au niveau de l’acte de la prise photographique (le déclenchement a duré un instant – observation purement tautologique), mais qu’il convient plutôt de parler d’« effet de flagrant délit » (ibidem, nous soulignons) ou de « flagrant délit composé » (ibidem, nous soulignons) au niveau génératif. Tout ceci car le flagrant délit est construit à l’intérieur du texte à travers des équilibres spatiaux complexes dus à la construction bipartite de l’image, voire à la construction d’une mise en relation de visions qui ne devraient pas se donner simultanément mais qui se retrouvent pourtant données comme simultanées grâce à la bipartition de la surface de l’image. Floch explique cette simultanéité comme une « construction plastique d’un récit virtuel de flagrant délit » (ibidem, p. 80) due au fait que le résultat de la vision et l’acte inspecteur de regarder sont présents l’un à côté de l’autre sur la surface de l’image ce qui permet de comprendre qu’une certaine action a été vue, découverte, de manière tout à fait inattendue… L’analyse textuelle de Floch invalide ainsi la théorie de l’instantané au niveau génétique en montrant ce que cela veut dire de construire l’effet d’instantanéité dans une image artistique précise.

Dans la confrontation entre formes sémiotiques du classique et du baroque selon Wölfflin, Floch démontre que les photographies L’entrepont et La barrière respectivement de Stieglitz et de Strand, tout en étant toutes deux au niveau génétique des « photographies directes » (Straight Photography), c’est-à-dire privées de retouches et artifices de laboratoire, peuvent produire deux effets « optiques » différents au niveau du texte-résultat, à savoir les optiques wölffliniennes du classique et du baroque : « un même parti pris technique n’empêche pas que deux photographes réalisent des œuvres selon deux “visions”, deux formes sémiotiques radicalement différentes » (Floch 1986, p. 109). Floch met en évidence le fait que deux photographes partagent des thèmes et des motifs, voire une certaine technique, mais que leurs esthétiques s’avèrent opposées : ceci prouve qu’une technique, des thèmes et des motifs semblables ne sont pas suffisants pour produire une « optique » coïncidente. À ce propos nous devons remarquer que le seul théoricien de la photographie qui, outre Floch, ne rabatte pas le résultat – en tant que configuration d’une optique sémiotique – sur le procédé technique est, comme déjà indiqué, Schaeffer (1987) :

Lorsqu’on analyse les différentes pratiques photogrammatiques, on constate très vite qu’elles se répartissent selon plusieurs versants qui n’ont guère de choses en commun, hors la technique, bien entendu. Fox Talbot, par exemple, s’en sert exclusivement pour faire ressortir des effets de trames et de nervures […]. Ainsi le photogramme de la planche VII [Feuille d’arbre dans Le crayon de la nature] est un précurseur des photographies botaniques de Blossfeldt plutôt que des « rayographies » de Man Ray. […] Ainsi, chez Moholy [Nagy], la parenté formelle des photogrammes avec la peinture de Kandinsky […] saute aux yeux (Schaeffer 1987, p. 60, note 1, nous soulignons).

Ce faisant, Schaeffer s’éloigne de la distinction par « spécifique médiatique » et rejoint une conviction de la sémiotique de Greimas qui postule l’existence d’esthétiques (selon Floch ou « optiques » selon Wölfflin) communes à différentes substances de l’expression, voire à des optiques transversales aux médias, dans ce cas photographique et pictural.

1.3. Formes sémiotiques et substance de l’expression

- Note de bas de page 43 :

-

Les premiers deux traits oppositionnels de la forme classique et de la forme baroque sont linéaire vs pictural (lignes vs. masses) : la vision classique se fonde sur des contours et isole les objets ; pour l’œil baroque par contre les objets sont reliés entre eux. L’un produit une structure stable et l’autre une apparition mobile, la prise sectionnée du monde, l’autre la compénétration des formes, l’un les valeurs visuelles et l’autres les tactiles. La seconde distinction concerne la catégorie spatiale des plans vs. la profondeur. La ligne-contour dépend en effet du plan, tandis que la profondeur construit un mouvement du regard en avant et en arrière pour éviter les figures juxtaposées et le parallélisme de plans. Si le classique préfère les plans distincts et frontaux, le baroque vise à « absorber profondeur et espace en un seul souffle » à travers la diagonale et la brusque réduction des grandeurs. La troisième distinction prend en considération la fonction du cadre : dans la forme classique les bords sont pensés comme des raccords et dans la forme baroque en tant que découpe fragmentaire du monde. La distinction entre unité multiple et unité indivisible concerne la distinction entre le « tout articulé » au sein duquel chaque partie reste distincte mais s’accorde à l’ensemble (classique) et l’unité absolue au sein de laquelle chaque partie a perdu son droit de vie particulier (baroque). La dernière opposition clarté absolue vs. clarté relative concerne, d’une part, le fait que la forme se révèle entièrement et, de l’autre, la contradiction entre forme et lumière, où la lumière construit des formes qui ne coïncident pas avec celles des objets.

Comme l’on vient de le dire, dans ses analyses Floch (1986) emprunte à Wölfflin (1915) la réflexion sur le classique et le baroque. Floch vise à ce propos à intégrer la photographie au sein des divers langages en les rendant réciproquement traductibles par le biais de leurs configurations énonciatives selon la leçon de Wölfflin et de Greimas. Floch emprunte donc les cinq catégories de Wölfflin pour légitimer certaines thèses d’une théorie du discours et montrer que les « optiques sémiotiques » fonctionnent transversalement par rapport aux substances de l’expression considérées séparément (picturale, photographique, etc.). Les deux formes sémiotiques du classique et du baroque sont, en effet, interdéfinies à partir de cinq catégories43 indépendantes des substances dans lesquelles elles se réalisent (précisément, peinture, sculpture, architecture, photographie), données comme relatives et sans valeur ontologique.

Un exemple de transversalité des formes sémiotiques par rapport aux substances médiatiques nous est fourni par le parallélisme que Floch (1986) trace entre le « procédé japonisant » choisi par Cartier Bresson dans Les arènes de Valence – auquel nous nous sommes déjà arrêtée – et le tableau « composition d’objets » de 1937 de Fernand Léger ou certaines œuvres de Toulouse-Lautrec : dans toutes ces images l’absence de séparation nette entre les plans (arrière-plan et plan en profondeur) et la bipartition de la surface de l’image qui remplace la mise en page classique unique (voire celle du point de fuite de la perspective) nient le sens de la profondeur. Ceci signifie pour Floch que « le procédé photographique n’implique aucune forme plastique particulière [qui puisse être comprise comme spécifique à la photographie] » (Floch 1986, p. 117) et qu’il n’existe aucune assise plastique typique de la photo, la photo pouvant assumer les assises plastiques les plus diverses – à l’instar de la peinture, du dessin et de la sculpture. Floch met ainsi en rapport les formes sémiotiques du Nu n° 53 de Brandt avec celles de deux peintres tels Cranach et Matisse – notamment les peintures-collages a tempera de Matisse des années 50, construites sur de forts contrastes chromatiques sans utilisation d’ombres portées. Celles-ci, comme le Nu n° 53 de Brandt, se baseraient sur une esthétique du découpage (ainsi que sur la ligne-contour, sur ses rigidités et ses sinuosités à la manière des décorations égyptiennes) en dépit des volumes, du modelé et de l’équilibre de la composition. La photographie de Brandt (considérée comme un exemple de la photographie mythique par Floch) se présente en effet comme la surexposition d’un visage à la lumière, et l’effet qu’elle provoque sur le spectateur est comme si, dans cette portion d’espace et de lumière, l’émergence de la figurativité n’était pas importante, contrairement à l’émergence de la rencontre entre un gradient de lumière particulier et une surface. Tant chez Matisse que chez Brandt le corps en tant que figurativité disparaît et seule l’empreinte eidétique demeure, abstraction de la corporéité, mettant en scène la valorisation de l’informateur plastique. De cette façon Floch met en parallèle et identifie des formes sémiotiques communes (la syntaxe visuelle du découpage, justement) au delà des diverses substances expressives (peinture d’une part, photographie de l’autre) à la suite de Wölfflin.