Rhétorique de l’idéographie I. Intuitions idéographiques1

Après que plusieurs générations de mathématiciens se furent efforcées de chasser des raisonnements mathématiques tout recours à l’évidence ou à l’« intuition » pour lui préférer le seul déroulement des déductions formelles, force fut de constater, au XXe siècle, que le pouvoir de conviction de ces preuves formelles elles-mêmes reposait in fine sur des « intuitions » à bien des égards similaires à celles qui avaient été précédemment bannies. C’est du moins le constat que durent faire certains des théoriciens de la démonstration qui s’étaient jusqu’alors montrés les plus convaincus du caractère purement déductif des raisonnements mathématiques. Retraçons plus précisément ce parcours.

Que l’intuition doit faire place à la déduction

- Note de bas de page 2 :

-

Dans ses Règles pour la direction de l’esprit, René Descartes (1701) avait déjà affirmé la supériorité de l’intuition sur la déduction dans la connaissance mathématique. Par « intuition », cependant, il entendait une évidence rationnelle puisant directement à la « lumière de la raison ». La théorie kantienne des intuitions pures peut être vue comme une manière de rendre compte de ces évidences à partir de l’expérience sensible et sans recourir à cette mystérieuse illumination intellectuelle.

- Note de bas de page 3 :

-

Kant (1781-1787) parle de jugement analytique à propos des énoncés comme « Tous les corps sont étendus », dont le sujet contient déjà en lui-même toute l’information que prétend fournir l’attribution prédicative, de sorte qu’il suffit en fait d’analyser le sujet pour savoir que le jugement est vrai. Un jugement synthétique comme « Tous les corps sont soumis à une loi d’attraction » suppose par contre que l’attribution prédicative apporte un gain réel d’information, de sorte que la vérité du jugement ne peut s’établir exclusivement par analyse, mais requiert que cette information nouvelle soit fournie par une source extérieure au jugement, généralement une expérience sensible.

On trouve, en la personne d’Immanuel Kant, un excellent représentant de la conception classique selon laquelle les connaissances mathématiques ne peuvent entièrement être déduites de la définition de quelques concepts primitifs, mais reposent inévitablement sur un certain nombre d’intuitions formelles – intuitions de formes spatiales ou temporelles – qui fournissent au mathématicien les informations nouvelles nécessaires à l’assertion de ses jugements ainsi qu’à la poursuite de ses raisonnements2. Cela est particulièrement manifeste dans le cas du géomètre, dont la pensée se nourrit clairement de représentations visuelles de figures tracées sur papier ou au tableau, mais, pour Kant, cela est aussi le cas en arithmétique, où des opérations comme l’addition peuvent être représentées intuitivement par l’inscription successive sur papier de points ayant valeur d’unité puis par le dénombrement des suites de points ainsi constituées. Dans chacun des deux cas, notons-le, l’expérience fournit moins au mathématicien des données sensibles à propos de telle ou telle figure singulière que des informations transposables à toutes les configurations similaires (tous les triangles, tous les alignements de cinq points, …), raison pour laquelle Kant affirme que c’est une intuition pure – expérience purifiée de sa matière sensible particulière – qui guide la connaissance mathématique. Et c’est là ce qui amène Kant à la fameuse thèse selon laquelle les mathématiques ne sont pas analytiques – il ne suffit pas d’y déployer le sens de concepts – mais bien synthétiques – leur jugement comporte à chaque fois des informations nouvelles3 – quoique a priori – puisque ces informations ne sont pas fournies par des intuitions sensibles singulières mais pourraient tout aussi bien être fournies par n’importe quelle intuition, même purement imaginaire, de la même figure.

Précisons le propos. Que le caractère informatif des jugements géométriques repose sur un certain nombre d’intuitions sensibles purifiées, cela semble particulièrement manifeste :

Que la ligne droite soit entre deux points la plus courte, c’est une proposition synthétique. (…) Le concept de plus court vient entièrement s’ajouter, et ne peut être tiré par aucune analyse du concept de la ligne droite. Il faut donc s’aider de l’intuition, au moyen de laquelle seulement la synthèse est possible. (Kant 1781-1787, B15-B16, trad. Fr. p. 76)

- Note de bas de page 4 :

-

« Tous les principes géométriques, par exemple que, dans un triangle, deux côtés pris ensemble sont plus grands que le troisième, ne sont jamais dérivés des concepts universels de ligne et de triangle, mais de l'intuition, et cela a priori avec une certitude apodictique » (Kant 1781-1787, A25/B39, trad. Fr. p. 92).

La même chose vaut du jugement géométrique selon lequel deux côtés d’un triangle mis ensemble sont toujours plus grands que le troisième4 ou de celui selon lequel la somme des angles d’un triangle est égale à deux angles droits. À chaque fois, la seule analyse des concepts concernés se montre impuissante à fournir une information qu’offre par contre sans trop de difficulté l’intuition des figures correspondantes. C’est là ce que Kant indique en contrastant les méthodes du « philosophe », qui prétendrait procéder exclusivement par analyse et déduction, et du géomètre, qui appuie ses raisonnements sur des constructions intuitives :

Que l’on donne à un philosophe le concept d’un triangle, et qu’on le laisse découvrir à sa manière le rapport de la somme des angles de ce triangle à l’angle droit. Il n’a rien que le concept d’une figure renfermée entre trois lignes droites, et dans cette figure le concept d’un nombre égal d’angles. Cela étant, il aura beau réfléchir sur ce concept aussi longtemps qu’il voudra, il n’en tirera rien de nouveau. Il peut analyser et éclaircir le concept de ligne droite, ou celui d’un angle, ou celui du nombre trois, mais non pas arriver à d’autres propriétés qui ne se trouvent pas du tout dans ces concepts. Mais que le géomètre s'attaque à cette question, il commence aussitôt par construire un triangle. Comme il sait que deux angles droits pris ensemble valent exactement autant que tous les angles adjacents qui peuvent être tracés à partir d'un point pris sur une ligne droite, il prolonge un côté de son triangle et obtient ainsi deux angles adjacents qui sont égaux à deux droits. Il partage ensuite l’angle externe, en tirant une ligne parallèle au côté opposé du triangle, et voit qu’il en résulte un angle externe adjacent qui est égal à un angle interne, etc. (Kant 1781-1787, A716/B744, trad. Fr. p. 606)

Fig. 1

Parce que le concept de triangle – figure à trois angles – ne contient pas en lui-même l’information sur la somme de ses angles, l’intuition est indispensable au géomètre. Mais, bien sûr, une intuition sensible singulière ne peut suffire car elle ne fournirait d’information que sur le triangle particulier qui est dessiné ici ; c’est sur une intuition pure, c’est-à-dire une intuition sensible à visée universalisante, que repose la construction géométrique

Je ne dois point regarder à ce que je pense réellement dans mon concept de triangle (celui-ci n’est rien de plus que la simple définition), mais je dois bien plutôt en sortir, pour aller à des propriétés qui ne se trouvent pas dans ce concept, mais qui pourtant lui appartiennent. Or, cela n’est pas autrement possible que si je détermine mon objet d'après les conditions, soit de l’intuition empirique, soit de l’intuition pure. Dans le premier cas (en mesurant les angles du triangle) je n’aurais qu'une proposition empirique, qui ne contiendrait aucune universalité, encore moins qu’aucune nécessité, et ce n’est pas de propositions semblables qu’il est question. Mais le second procédé est la construction mathématique, à savoir la construction géométrique, au moyen de laquelle j’ajoute dans une intuition pure, aussi bien que dans l’intuition empirique, le divers qui appartient au schème d’un triangle en général, par conséquent à son concept, par où certainement des propositions synthétiques universelles doivent être construites (Kant 1781-1787, A718/B746, trad. Fr. pp. 607-608)

Or, ce qui vaut ainsi pour la géométrie vaut, pour Kant, à peu près de la même manière en arithmétique lorsque, par exemple, je formule le jugement que 5+7 =12 :

Le concept de douze n’est aucunement déjà pensé du fait que je pense simplement cette réunion de sept et de cinq, et j’aurai beau prolonger l’analyse de mon concept d’une telle somme possible, je n’y trouverai cependant pas le nombre douze. On doit aller au-delà de ces concepts, en s’aidant de l’intuition qui correspond à l’un des deux, par exemple ses cinq doigts, ou (comme Segner dans son arithmétique) cinq points, et ainsi ajouter progressivement les unités du nombre cinq donné dans l’intuition au concept du nombre sept. Je prends en effet d’abord le nombre 7, et en m’aidant pour le concept de 5 des doigts de ma main comme intuition, j’ajoute les unités, que je prenais auparavant ensemble, pour composer le nombre 5, progressivement sur cette image que j’ai, au nombre 7 et je vois ainsi résulter le nombre 12 (Kant 1781-1787, B15, trad. Fr. pp. 75-76)

Pour Kant, la suite ordonnée des nombres entiers et les opérations qu’elle permet trouvent un fondement intuitif dans la succession temporelle qui régit le « sens interne » (perception par le sujet connaissant de la succession de ses propres représentations), laquelle trouve un analogue dans le sens « externe » (perception d’objets étendus dans l’espace) au moyen de la figuration spatiale d’une suite ordonnée de points. Une fois encore, cependant, le jugement arithmétique ne se fonde pas sur la seule intuition sensible singulière des douze points qui sont dessinés ici ; il repose sur une sorte de procédé constructif général, que Kant nomme « schématisme », et qui permet de produire une image à visée universalisante en représentation de n’importe quel nombre naturel :

Il faut bien distinguer le schème de l’image. Ainsi, quand je place cinq points l’un après l’autre •••••, c'est là une image du nombre cinq. Au contraire, quand je ne fais que penser un nombre en général, qui peut être cinq ou cent, cette pensée est plus la représentation d'une méthode pour représenter, conformément à un certain concept, un ensemble (par exemple mille), que cette image même, que dans le dernier cas il me serait difficile de parcourir des yeux et de comparer au concept. Or, c’est cette représentation d'un procédé général de l’imagination pour procurer à un concept son image que j’appelle le schème pour ce concept (Kant 1781-1787, A140/B179, trad. Fr. p. 192)

On voit donc l’importance que revêtent l’intuition et la figuration dans le raisonnement mathématique pour Kant. Elles sont le lieu même où les concepts trouvent leur signification et leur validité objective ; sans intuition, dit Kant (1781-1787, A51/B75, trad. Fr. p. 118), « les concepts sont vides » :

Quoique tous ces principes et la représentation de l’objet dont s'occupe cette science (la mathématique) soient produits pleinement a priori dans l’esprit, ils ne signifieraient pourtant rien du tout, si nous ne pouvions présenter toujours leur signification dans des phénomènes (dans des objets empiriques). Aussi exige-t-on de rendre sensible un concept abstrait, c’est-à-dire de présenter dans l'intuition un objet qui lui corresponde, parce que sans cela ce concept resterait (comme on dit) privé de sens, c’est-à-dire sans signification. La mathématique remplit cette exigence par la construction de la figure, qui est un phénomène présent aux sens (bien que produit a priori). Le concept de grandeur, dans cette même science, cherche sa consistance et son sens dans le nombre, et celui-ci dans les doigts, les grains de la tablette à calculer, ou dans les traits et les points placés sous les yeux (Kant 1781-1787, A240/B299, trad. Fr. p. 279)

Or, ce modèle, dont on voit qu’il prévaut encore chez Kant à la fin du XVIIIe siècle, sera violemment combattu par de très nombreux mathématiciens et théoriciens des mathématiques du XIXe siècle, à commencer par Bernard Bolzano, qui, dans un appendice à ses Contributions à une exposition mieux fondée des mathématiques de 1810, s'en prend directement à la doctrine kantienne de la « construction des concepts par les intuitions » et à la théorie « scabreuse » (Bolzano 1810, § 8, trad. Fr. p. 9) de l'intuition pure.

Pour Bolzano, la connaissance mathématique est essentiellement conceptuelle et non intuitive. Si l’intuition de figures peut certes jouer un rôle psychologique d’adjuvant à la saisie de certains jugements mathématiques, elle ne constitue pas le fondement de leur validité, qui, par sa prétention à l’universalité mais aussi par son idéalité, dépasse forcément ce qui apparaît ici et maintenant dans telle ou telle intuition sensible :

Je ne comprends pas du tout comment Kant a pu trouver, entre l’intuition qui fait voir un triangle dessiné réellement devant nous et celle qui fait voir un triangle simplement construit dans l’imagination, une différence si grande qu’il déclara la première superflue et insuffisante, la seconde au contraire nécessaire et suffisante, pour la preuve d’une proposition synthétique a priori. Selon ma conception, il est assurément inévitable que notre imagination nous représente, à la pensée de n’importe quel objet spatial vu fréquemment, une image de celui-ci ; il est aussi utile et commode, pour juger plus aisément de l’objet, que nous ayons cette image dans la tête ; mais je ne le tiens pas pour absolument nécessaire à ce jugement. C’est ainsi en effet qu’il y a bien en géométrie des théorèmes pour lesquels nous n’avons aucune espèce d’intuition. La proposition selon laquelle toute ligne droite se peut prolonger à l'infini n'a aucune intuition pour elle ; les lignes que notre imagination peut représenter en nous ne sont pas infiniment longues (Bolzano 1810, § 9, trad. Fr. p. 10)

La ligne droite ou le triangle sont, pour Bolzano, des concepts caractérisés par un ensemble de traits définitoires que ne satisfait peut-être aucune figure réelle donnée dans la perception sensible ni même d’ailleurs aucune figure imaginable. Et leurs propriétés, qu’énoncent les théorèmes géométriques, ne sont que les conséquences de leurs traits définitoires et non le résultat d’expériences visuelles, même purifiées :

- Note de bas de page 5 :

-

En réponse éventuelle à cette objection bolzanienne, notons qu’on trouve, dans l’ouvrage de Reviel Netz (1999), non seulement une présentation très convaincante de l’usage – pas exclusivement intuitif – des diagrammes dans les démonstrations géométriques grecques, mais aussi une explication très intéressante du caractère de généralité résultant du procédé qui construit et désigne par des lettres des points singuliers mais « quelconques » (cf. en particulier, le chapitre 6 de Netz 1999, pp. 240-270).

Kant semble vouloir dire : « Si je lie à une intuition le concept universel, par exemple d'un point ou d’une direction ou d'une distance, c’est-à-dire si je me représente un point singulier, une direction ou une distance singulières, alors je découvre dans ces objets singuliers que leur revient tel ou tel prédicat, et je sens en même temps que ceci vaut de même pour tous les autres objets qui tombent sous ce concept ». Si tel est ce que veulent dire Kant et ses disciples, je pose la question suivante : comment en venons-nous donc, lors de l’intuition de tel objet singulier, au sentiment que ce que nous remarquons en lui, vaut aussi pour tout autre ? Au moyen de ce qui est singulier et individuel ; ou au moyen de ce qui est universel en cet objet ? À l’évidence seulement au moyen de ce qui est universel, c’est-à-dire au moyen du concept, non pas au moyen de l’intuition (Bolzano 1810, § 7, trad. Fr. p. 9)5

Contre l’idée kantienne selon laquelle les raisonnements mathématiques seraient fondés dans des intuitions pures, Bolzano insiste au contraire sur le caractère purement déductif de ces sciences conceptuelles pures que sont les mathématiques. Que ce soit à la logique qu’il revienne de fonder les preuves mathématiques, c’est ce que soutient Bolzano à partir du modèle des axiomatiques grecques (Bolzano 1937, § 394, tome II, pp. 15-23), lesquelles ont l’énorme mérite de mettre en évidence les vérités fondamentales caractérisant le sens des concepts centraux d’une science et de présenter rigoureusement les liens de conséquence qui rapportent à elles toutes les autres vérités du domaine. Or, s’il ne s’agit pas de construire les vérités mathématiques dans des intuitions temporellement informées, mais plutôt de les démontrer – de manière intemporelle – à partir d’axiomes fixant la définition des concepts fondamentaux, les jugements mathématiques ne sont pas, comme le prétend Kant, synthétiques a priori, mais bien entièrement analytiques.

Et cela vaut d’ailleurs pour l’arithmétique autant que pour la géométrie. Dans la mesure où le jugement arithmétique « 7 + 2 = 9 » ne fait qu’instancier la loi générale d’association qui caractérise le concept d’addition, il est, selon Bolzano, entièrement analytique et dénué de contenu informatif propre :

Les propositions de l’arithmétique ne nécessitent l’intuition du temps en aucune façon. Nous ne voulons analyser qu’un exemple. Kant mentionne la proposition 7 + 5 = 12. A la place de celle-ci nous allons prendre, uniquement pour faciliter l’exposé, la proposition plus courte 7 + 2 = 9. La preuve de cette proposition ne présente pas de difficulté dès que l’on présuppose la proposition universelle a + (b + c) = (a + b) + c, selon laquelle, dans le cas d’une somme arithmétique on ne s’occupe que de l’ensemble et non pas de l’ordre des éléments (un concept qui comprend assurément celui de succession dans le temps). Cette proposition, loin de présupposer le concept de temps, l’exclut bien au contraire. Mais cette dernière une fois admise, la preuve de la proposition ci-dessus pourra être conduite de la manière suivante. Que 1 + 1 = 2, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9 ce ne sont que de simples définitions et des propositions arbitraires. De là 7 + 2 = 7 + (1 + 1) (per def.), = (7 + 1) + 1 (per propos. praeced.), = 8 + 1 (per def.), = 9 (per def.) (Bolzano 1810, § 8, trad. Fr. p. 10)

Cette conception des mathématiques, qui sera très nettement affirmée en fin de siècle tant par les logicistes que par les formalistes, se trouve évidemment renforcée dans le courant du XIXe siècle par une série de développements géométriques autant qu’arithmétiques qui sont clairement logico-déductifs et non intuitifs. Ainsi en va-t-il de manière particulièrement spectaculaire des géométries non-euclidiennes de Lobatchevski, Bolyai ou Riemann, qui montrent l’indépendance logique du cinquième postulat d’Euclide – lequel stipule que, par un point extérieur à une droite donnée, passe une et une seule parallèle à cette droite – par rapport aux autres postulats du système euclidien, et la possibilité de remplacer ce postulat par des postulats alternatifs – stipulant qu’une infinité de parallèles (géométrie hyperbolique) ou au contraire aucune parallèle (géométrie elliptique) à cette droite passe par un point qui lui est extérieur – sans introduire aucune contradiction logique dans le système. De ces nouveaux systèmes se déduisent alors des jugements – par exemple sur la somme des angles du triangle, qui devient respectivement inférieure ou supérieure à 180° – qui vont directement à l’encontre des évidences intuitives dont se réclamait Kant. Mais les géométries hyperbolique et elliptique ne constituent que la pointe d’un iceberg, qui comprend aussi le développement de toute une série d’autres systèmes géométriques (géométrie affine, projective, non-archimédienne, ...), dont les propriétés formelles respectives feront l’objet de comparaisons systématiques dans les travaux de Félix Klein (dont le célèbre « programme d’Erlangen » de 1872 a pour objectif de faire apparaître les invariants propres à chaque système géométrique) ou David Hilbert (dont les non moins fameux Fondements de la géométrie de 1903 mettent en relief les indépendances relatives de groupes d’axiomes géométriques les uns par rapport aux autres et donc aussi des parties de la géométrie qui en découlent).

Or, cette dimension logique et métalogique du travail mathématique qui triomphe en géométrie au XXe siècle s’impose aussi simultanément en arithmétique, notamment dans les travaux de Richard Dedekind et de Georg Cantor. En effet, les nombres rationnels, négatifs, réels ou complexes, qui avaient été progressivement introduits aux côtés des nombres naturels comme autant d’artifices pour unifier le calcul – et fournir par exemple des valeurs à la division de 3 par 2, à la soustraction de 3 à 2, à la racine carrée de 2 ou à celle de -2 – font désormais l’objet d’investigations systématiques, qui s’intéressent aux propriétés formelles de ces « corps » de nombres indépendamment de leur caractère plus ou moins intuitif. Quant à l’étude par Cantor de la notion d’infini, dont Bolzano lui-même avait déjà mis en évidence certaines propriétés « paradoxales », elle constitue une autre étape symboliquement forte de la suprématie des considérations logiques sur les considérations intuitives.

À cet égard, Cantor défend d’ailleurs un point de vue tranché :

La mathématique est pleinement libre dans son développement et ne connaît qu’une seule obligation (...) : ses concepts doivent être non contradictoires en eux-mêmes et soutenir d’autre part avec les concepts formés antérieurement, déjà présents et assurés, des relations fixes, réglées par des définitions. En particulier, pour pouvoir introduire de nouveaux nombres, il est seulement requis d’en donner des définitions leur conférant une précision et, le cas échéant, une relation aux anciens nombres telle que l’on puisse dans des cas donnés les distinguer des autres de manière déterminée. Dès qu’un nombre satisfait à toutes ces conditions, il peut et doit être considéré comme existant et réel dans la mathématique. Je vois dans ce fait la raison (…) pour laquelle on doit accorder aux nombres rationnels, irrationnels et complexes tout autant d’existence qu’aux nombres entiers positifs finis. (Cantor 1883, trad. Fr. p. 48)

Notons toutefois que cette prise de position radicale, que l’école formaliste fera sienne, n’est pas unanimement partagée à l’époque. Cantor subit d’ailleurs les critiques virulentes de la part de mathématiciens attachés à la construction intuitive comme Leopold Kronecker, Henri Poincaré ou Émile Borel.

L’idéographie au service de la déduction

En-deçà, cependant, de ces débats épistémologiques quant aux fondements des mathématiques sur lesquels nous allons revenir, un consensus semble s’imposer parmi les mathématiciens du XIXe siècle sur le fait qu’il faut autant que possible éviter le recours à l’« intuition » ou à l’« évidence » dans les démonstrations mathématiques – lesquelles présentent toujours le risque de cacher des hypothèses inaperçues – et que cela implique de préciser préalablement les règles d’inférence admissibles dans les preuves, de manière à rendre celles-ci parfaitement rigoureuses et incontestables. Or, c’est précisément dans ce but que des chercheurs comme Charles Sanders Peirce, Gottlob Frege ou Giuseppe Peano s’efforcent à la fin du XIXe siècle de mettre au point des langages formels permettant de mettre en évidence la structure logique des énoncés scientifiques ainsi que les transformations que cette structure subit au cours d’une preuve, transformations dont on peut vérifier avec précision la conformité à des règles d’inférence admises au départ.

- Note de bas de page 6 :

-

« On ne doit tirer de l'intuition aucune raison démonstrative » (G. Frege 1880-1881, tr. Fr. p. 42).

Dans l’espoir avoué d’établir, contre Kant, le caractère entièrement déductif et non intuitif de l’arithmétique6, Gottlob Frege formule dès 1879 le projet d’expliciter complètement ses raisonnements dans une « idéo-graphie » ou « écriture conceptuelle » (Begriffsschrift) :

- Note de bas de page 7 :

-

Au terme de la démonstration formelle de quelques théorèmes importants de la théorie générale des suites, Frege reviendra d’ailleurs sur la portée anti-kantienne de ce type de démonstrations : « On voit par cet exemple comment la pensée pure, faisant abstraction de tout contenu donné par le sens, ou même par une intuition a priori, peut produire des jugements ne paraissant être possibles à première vue qu’en se fondant sur une intuition quelconque, à partir du contenu qui provient uniquement de sa propre caractérisation particulière » (Frege 1879., trad. Fr. p. 75)

Je devais d’abord chercher jusqu’où l’on pourrait aller dans l’arithmétique grâce aux déductions seules, appuyé uniquement sur les lois de la pensée, qui sont au-dessus de toutes les particularités. A partir de là, ma démarche était de chercher d’abord à réduire le concept de succession dans une suite à la conséquence logique, puis à progresser vers le concept de nombre. Pour que, ce faisant, quelque chose d’intuitif ne puisse pas s’introduire de façon inaperçue, tout devait dépendre de l’absence de lacunes dans la chaîne de déductions. Tandis que je visais à satisfaire cette exigence le plus rigoureusement, je trouvai un obstacle dans l’inadéquation de la langue ; plus les relations devinrent complexes, moins elle laissa atteindre l’exactitude que mon but exigeait. De ce besoin résulta l’idéographie dont il est question ici. Elle doit ainsi d’abord servir à examiner de la manière la plus sûre la force concluante d’une chaîne de déductions et à dénoncer chaque hypothèse qui veut s’insinuer de façon inaperçue, afin que finalement sa provenance puisse en être recherchée. C’est pourquoi j’ai renoncé à exprimer tout ce qui est sans signification pour la déduction. (Frege 1879, trad. Fr. pp. 6-7)7

Formuler les démonstrations arithmétiques dans ce type de langages formels imposerait d’en expliciter complètement les prémisses et les conclusions, ainsi que chaque étape nécessaire au passage des unes aux autres, de sorte qu’on n’aurait plus à en appeler à l’« évidence » comme le font encore trop souvent les mathématiciens :

Des exigences, considérablement supérieures à ce qui est usuel en arithmétique, doivent être posées dans la conduite des démonstrations. Un cercle de quelques modes d'inférence doit être déterminé auparavant, et aucun pas ne peut être fait qui ne soit conforme à l'un d'eux. On ne doit donc pas se satisfaire, pour la transition à un nouveau jugement, de ce que les mathématiciens ont sans doute presque toujours fait jusqu'à présent, en disant qu'elle est évidemment exacte ; au contraire, on doit la décomposer en les étapes simples en lesquelles elle consiste, et elles sont souvent nombreuses. En outre, aucune hypothèse ne doit passer inaperçue ; tout axiome dont on a besoin doit être dévoilé. Ce sont justement les hypothèses implicites et faites sans conscience claire, qui empêchent de pénétrer la nature épistémologique d'une loi. Frege 1893, trad. Fr. p. 341

A la même époque, Giuseppe Peano, auteur d’une axiomatisation de l’arithmétique en 1889, se lance lui aussi dans un ambitieux projet de formalisation des mathématiques, dont les principes fondateurs affichent les mêmes objectifs de mise en évidence univoque et précise des structures logiques des jugements et raisonnements mathématiques :

1. La seule loi qui règle les notations du Formulaire, c’est qu’elles soient les plus simples et les plus précises pour représenter les propositions dont il s’agit. (…)

4. La réduction d’une nouvelle théorie en symboles exige une analyse profonde des idées qui figurent dans cette branche ; avec les symboles on ne peut pas représenter des idées non précises. (…)

20. Après avoir écrit une formule en symboles, il convient d’appliquer à la formule quelques transformations de logique. On verra ainsi s’il est possible de la réduire à une forme plus simple ; et l’on reconnaît facilement si la formule n’est pas bien écrite.

21. Car les notations de logique ne sont pas simplement une tachigraphie pour représenter sous forme abrégée les propositions des mathématiques ; elles sont un instrument puissant pour analyser les propositions et les théories. (Peano 1895, pp. III-IV)

Outre ses vertus clarificatrices, la notation symbolique comporte d’indéniables avantages opératoires dans la formulation des raisonnements longs et complexes :

L’idéographie, qui résulte de la combinaison des symboles logiques avec les algébriques, a été bientôt appliquée par divers auteurs. Dans quelques travaux, elle sert seulement à énoncer sous forme plus claire des théorèmes. En général, elle est l’instrument indispensable pour analyser les principes de l’Arithmétique et de la Géométrie, et pour y démêler les idées primitives, les dérivées, les définitions, les axiomes et les théorèmes. On s’en est aussi servi pour construire des longues suites de raisonnements, presqu’inabordables par le langage ordinaire. (Peano 1895, p. V)

À cet égard, les fondateurs de la logique symbolique renouent explicitement avec le projet leibnizien d’une langue formelle qui, en calquant ses structures syntaxiques sur les structures logiques de la pensée, devait ensuite permettre un travail de transformations inférentielles qui opère sur les symboles eux-mêmes. Selon le vœu de Leibniz, la lingua characteristica se fait alors aussi calculus ratiocinatior.

C'est précisément dans la possibilité d'exécuter une sorte de calcul que Leibniz voyait un avantage principal d'une écriture qui compose le concept à partir de ses constituants (Frege 1880-1881, p. 17)

Comme le dit encore Peano :

Le but des recherches de Leibniz était de créer une sorte de Spécieuse Générale, où toutes les vérités de raison seraient réduites à une façon de calcul. Ce pourrait être en mêmes temps une manière de Langue ou d’Écriture universelle, mais infiniment différente de toutes celles qu’on a projetées jusqu’ici ; car les caractères y dirigeraient la Raison ; et les erreurs exceptées celles de fait, n’y seraient que des erreurs de calcul. (Peano 1895, pp. III-IV)

Le raisonnement formalisé peut faire l’objet d’un contrôle minutieux et pas à pas, chaque formule n’étant qu’une transformation de la précédente conformément à un ensemble de règles simples et préalablement données, comme c’est le cas en algèbre :

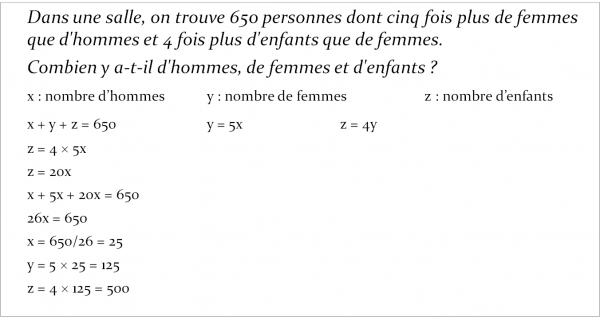

Fig. 2.

Et Frege insiste lourdement sur l’importance que revêtent cette formalisation et ces transformations symboliques réglées pour évacuer tout recours à l’appréciation subjective de la plus ou moins grande « évidence » des inférences :

Le langage par formules de l'arithmétique est une idéographie puisqu'il exprime immédiatement la chose sans passer par les sons. Il acquiert ainsi une concision qui permet de faire tenir en une seule ligne le contenu d’un jugement simple. Ces contenus – ici des égalités et des inégalités – sont écrits l’un en dessous de l’autre, dans l’ordre où ils découlent l’un de l’autre. Quand une troisième proposition découle des deux premières, on l’en sépare par un trait horizontal qui se lit : ‘par conséquent ’. Ainsi l’extension bidimensionnelle du plan de l’écriture est-elle mise à profit pour la clarté de la lecture. La déduction a, en arithmétique, un cours remarquablement uniforme, et repose presque toujours sur ce principe que les mêmes transformations opérées sur les mêmes nombres donnent les mêmes résultats. (Frege 1882, trad. Fr. p. 68)

L’idéographie comme source de l’intuition

Reste que, comme vont bientôt le faire apparaître les théoriciens de la démonstration, ces preuves formelles tirent elles-mêmes leur pouvoir de conviction d’une certaine évidence sémiotique visuelle de ces transformations symboliques.

Maître à penser de l’école formaliste, Hilbert est un de ceux qui ont poussé le plus loin le rejet de l’intuition en mathématiques au profit de la seule déduction formelle. Dans ses Fondements de la géométrie, il établit la géométrie comme un pur système déductif qui définit intrinsèquement les concepts de « point », de « droite » et de « plan » et ne repose en rien sur quelque précompréhension intuitive initiale de ces notions :

Nous pensons trois systèmes différents de choses ; nous nommons les choses du premier système des points ; nous les désignons par des majuscules A, B, C, ... ; nous nommons droites les choses du deuxième système et nous les désignons par des minuscules a, b, c, ... ; nous appelons plans les choses du troisième système et nous les désignons par des caractères grecs α, β, χ, ... (...). Entre les points, les droites et les plans, nous imaginons certaines relations que nous exprimons par des expressions telles que ‘être sur’, ‘entre’, ‘congruent’ ; la description exacte et appropriée au but des mathématiques de ces relations est donnée par les axiomes de la géométrie. (Hilbert 1903, trad. Fr. p. 11)

Loin que point, droite et plan soient des notions intuitives auxquelles doive se référer le géomètre pour fonder ses axiomes puis ses théorèmes, elles sont au contraire des notions purement formelles entièrement (re)définies par le système axiomatique lui-même. La leçon des géométries non-euclidiennes, c’est d’ailleurs qu’il y a autant de sens du mot « parallèle » qu’il y a de systèmes géométriques consistants dans lesquels cette notion intervient. Et la chose est généralisable à toutes les notions mathématiques, même les plus fondamentales :

Il est impossible selon moi de donner en trois lignes une définition complète. Chaque axiome apporte quelque chose à la définition, et donc chaque nouvel axiome modifie le concept. En géométrie euclidienne, non euclidienne, archimédienne, non archimédienne, ‘point’ est à chaque fois quelque chose de différent. (Hilbert 1899, trad. Fr. p, 227)

C’est pourquoi, disait Hilbert (1935, p. 403, ma traduction) dans ses cours, « on doit aussi bien pouvoir dire ‘tables’, ‘chaise’ et ‘verre de bière’ à la place de ‘points’, ‘droites’, ‘plans’« , preuve parfaite de ce que l’intuition ne joue aucun rôle démonstratif dans la géométrie ainsi conçue. Rudolf Carnap résume parfaitement ce tournant déductiviste des mathématiques et singulièrement de la géométrie, qui semblait pourtant en constituer la branche la plus résolument fondée dans l’intuition :

- Note de bas de page 8 :

-

La traduction a été revue par moi.

Les quelques mathématiciens qui se lancèrent dans l’étude des systèmes non euclidiens hésitèrent à publier leurs recherches. On peut en rire aujourd'hui et se demander comment la publication d’un système mathématique quel qu’il soit peut bien donner lieu à des réactions d’ordre affectif. Aujourd’hui, en général, lorsque nous abordons un système d’axiomes, c’est dans un esprit purement formaliste. Nous n’allons pas nous demander quelles peuvent en être les interprétations et les applications, mais seulement si le système d’axiomes est cohérent sur le plan logique et si telle ou telle proposition peut se démontrer à partir de lui. Mais au dix-neuvième siècle la plupart des mathématiciens prenaient une attitude toute différente. Pour eux, un ‘point’ dans un système géométrique, cela voulait dire une position dans l’espace de la nature ; une ‘ligne droite’ dans le système, cela voulait dire une ligne droite au sens ordinaire du terme. La géométrie n’était pas considérée comme un exercice de logique ; elle consistait en une recherche portant sur l’espace qui nous entoure, et non pas de l’espace pris dans le sens abstrait où le prennent les mathématiciens actuels lorsqu’ils parlent d’espace topologique, d’espace métrique, d’espace à cinq dimensions, etc. (Carnap 1966, trad. Fr. p. 130)8

- Note de bas de page 9 :

-

A ce second égard, le formalisme de Hilbert se distingue en fait du logicisme de Frege et Russell. Là où les seconds prétendaient déduire entièrement les vérités mathématiques des vérités fondamentales de la logique, Hilbert estime qu’il y a une infinité de systèmes mathématiques possibles, que la logique ne détermine pas au départ, mais à l’égard desquels elle n’exerce qu’une mission de contrôle métathéorique.

C’est la logique qui constitue désormais l’unique fondement de la validité des thèses géométriques, puisqu’elle régit les principes formels de leur démonstration à partir des axiomes et qu’elle offre en outre la garantie de la légitimité de ces axiomes par la preuve de leur consistance, c’est-à-dire par la preuve de ce qu’ensemble ils n’enfreignent pas le principe de non-contradiction9. Pour Hilbert comme pour Cantor, le respect de cette exigence logique minimale est, en effet, le seul critère de vérité des énoncés mathématiques et de l’existence des entités dont ils parlent :

Si les axiomes arbitrairement posés avec toutes leurs conséquences ne se contredisent pas alors ils sont vrais et les choses qu’ils définissent existent. C'est pour moi le critère de la vérité et de l'existence. (Hilbert 1903, trad. Fr. p. 227)

À cet égard, évidemment, Hilbert s’expose immédiatement aux critiques de tous les mathématiciens qui persistent à penser que l’intuition et la construction intuitive jouent un rôle fondamental, non seulement dans la découverte des thèses mathématiques, mais aussi dans leur justification. C’est le cas de Kronecker, Poincaré ou Borel, qui s’étaient déjà opposés aux travaux de Dedekind ou de Cantor. Mais c’est aussi et surtout le cas, au XXe siècle, de Luitzen Egbertus Brouwer et de son école intuitioniste, qui réaffirme nettement la prévalence, en mathématiques, de l’intuition pure sur la déduction formelle :

La mathématique intuitioniste est une activité de l’esprit essentiellement sans langage, qui prend son origine dans la perception d’un glissement de temps, c’est-à-dire de la désagrégation d’un instant de vie en deux objets distincts, dont l’un donne naissance à l’autre tout en étant conservé par le souvenir. Si on dépouille de toute qualité la dyade (two-ity) ainsi engendrée, reste la forme vide du substrat commun à toutes les dyades. Ce substrat commun, cette forme vide est l’intuition fondamentale des mathématiques. (…) Cette intuition de la dyade, intuition originaire des mathématiques, engendre non seulement les nombres un et deux, mais aussi tous les nombres ordinaux finis, attendu que l’un des éléments de la dyade peut être pensé comme une nouvelle dyade, et que ce processus s’itère indéfiniment. (Brouwer 1952, trad. Fr. p. 449)

Pour Brouwer, il est clair que le raisonnement mathématique repose essentiellement sur l’intuition et que « la langue mathématique, en particulier la logique, ne peut jamais par ses propres moyens créer de nouvelles entités mathématiques ni déduire aucun état de chose mathématique » (Brouwer 1952, trad. Fr. p. 449). Sans doute un travail de formalisation du raisonnement mathématique est-il possible, mais, insiste Brouwer, il n’est pas lui-même source de validation :

Même lorsque le système formel coïncide avec les mathématiques intuitives, ou pour l'exprimer de manière plus adéquate, lorsqu'ils sont parallèles, l'exactitude réside dans l'intuition, jamais dans la formule. (Brouwer 1937, trad. Fr. p. 452)

Or, pour la sémiotique et la rhétorique visuelles, il est très significatif que David Hilbert défende exactement le point de vue inverse. Alors même qu’il soutient que la déduction doit entièrement remplacer l’intuition dans le raisonnement mathématique, Hilbert reconnaît par contre que, dans sa formulation même, la déduction comporte une dimension inéluctablement intuitive. Si le raisonnement mathématique consiste désormais entièrement en un ensemble de transformations réglées opérant sur les formules symboliques elles-mêmes et sans plus de référence à leur contenu, il suppose cependant que, dans leur présentation formelle, ces transformations symboliques elles-mêmes jouissent d’une certaine « évidence » formelle. Car ce sont en fait les symboles qui sont devenus le contenu intuitif du raisonnement :

Les axiomes, formules et démonstrations en quoi consiste l’édifice formel, sont exactement ce qu’étaient les chiffres dans la construction (...) de l’arithmétique élémentaire, et ce sont eux qui deviennent maintenant, tels les chiffres en arithmétique, le thème de raisonnements contentuels, i.e. de la pensée véritable. (Hilbert 1922, trad. Fr. p. 119)

Ou encore :

- Note de bas de page 10 :

-

À cet égard, d’ailleurs, les considérations de Hilbert renouent en fait avec celles que, dans le domaine de l’arithmétique, avaient déjà formulées Kant. L'algèbre, disait celui-ci, choisit « une certaine notation de toutes les constructions de grandeurs en général (de nombres), comme celles de l'addition, de l'extraction de racines, etc... ; et, après avoir également désigné le concept général des grandeurs d'après les différents rapports de ces grandeurs, elle présente dans l'intuition, selon certaines règles générales, toute opération par laquelle la quantité est engendrée ou modifiée. Quand on doit diviser une grandeur par une autre, elle combine les caractères de toutes les deux suivant la forme qui sert à noter la division, etc., et, au moyen d'une construction symbolique, tout aussi bien que la géométrie suivant une construction ostensive ou géométrique (des objets mêmes), elle parvient ainsi là où la connaissance discursive ne pourrait jamais atteindre au moyen de simples concepts » (Kant 1781-1787, § A717/B745, trad. Fr. pp. 606-607). À cet égard, d’ailleurs, poursuivait Kant, s'il constitue certes un procédé général pour construire la suite des nombres naturels, le schème initial de l'addition successive de l'unité à l'unité se révèle très largement inférieur au système symbolique de l'algèbre qui permet de construire et de donner une image intuitive, non seulement des grands nombres - au moyen de l'écriture décimale - mais également des nombres négatifs, rationnels, etc. : «La méthode algébrique elle-même, avec ses équations d'où elle tire par réduction la vérité en même temps que la preuve, si elle n'est pas, il est vrai, une construction géométrique, n'en est pas moins une construction caractéristique, où, à l'aide des signes, on présente les concepts dans l'intuition, surtout ceux du rapport des grandeurs, et où, sans jamais regarder à l'aspect heuristique, on garantit tous les raisonnements contre les erreurs par cela seul que chacun d'eux est mis devant les yeux » (Kant 1781-1787, § A734/B762, trad. Fr. p. 619)

Pour l’arithmétique concrète intuitive que nous avons pratiquée en premier, les nombres étaient le concret et le tangible, tandis que les démonstrations des théorèmes sur les nombres tombaient déjà dans le domaine de la pensée. Pour notre présente étude, c’est la démonstration elle-même qui est quelque chose de concret et de tangible ; les raisonnements contentuels ne s’effectuent que sur la démonstration. (Hilbert 1922, trad. Fr. p. 124)10

Pour ceux-là mêmes qui l’avaient solennellement mise à la porte des mathématiques, l’intuition sensible purifiée semble donc devoir y être réintroduite… par la fenêtre du langage formel dans laquelle s’exprime la déduction. Une preuve formelle, dit Hilbert (1922, trad. Fr. p. 123), « est un dessin qui doit se présenter devant nous comme tel dans l'intuition sensible ». Là où, pour prouver un théorème sur la somme des angles du triangle, le géomètre s’appuyait sur l’observation de la figure dessinée d’un triangle et des transformations visuelles qu’il lui pouvait lui faire subir, il s’appuie désormais sur l’observation de certaines configurations spatiales de symboles dans des formules et sur les transformations « géométriques » qu’elles subissent sur le papier de la démonstration.

Or, cela, c’est précisément ce que permet de penser un autre pionnier du développement des langages formels pour le raisonnement.

Démontrer et faire voir

Simultanément à Gottlob Frege et Giuseppe Peano et conformément au même projet leibnizien, Charles Sanders Peirce s’est en effet efforcé de mettre au point une idéographie, qui reflèterait dans sa syntaxe les articulations logiques de la pensée et exhiberait par là même le rôle de ces articulations au sein des raisonnements. Or, ce dont Peirce prend pour sa part immédiatement conscience, c’est que les termes mêmes que nous venons d’utiliser – « refléter », « exhiber » – indiquent l’importance, dans la démonstration formelle, de l’élément de monstration ; démontrer, c’est montrer. Peirce pointe très clairement la chose :

Notre but est d’étudier les opérations de l’inférence nécessaire. Afin de le réaliser, ce que nous voulons, c’est une méthode de représentation diagrammatique de tout ensemble possible de prémisses, ce diagramme devant être tel que nous puissions observer la transformation de ces prémisses en conclusion par une série d’étapes dont chacune soit de la plus extrême simplicité possible. (Peirce 1903, trad. Fr. 336)

Ou encore :

Tout raisonnement déductif, même le simple syllogisme, implique un élément d’observation ; à savoir que la déduction consiste à construire une icône ou diagramme dont les relations des parties doivent présenter une complète analogie avec celles des parties de l’objet du raisonnement, à expérimenter sur cette image dans l’imagination et à observer le résultat de façon à découvrir des relations entre les parties qu’on n’avait pas remarquées et qui restaient cachées. (Peirce 1885, trad. Fr. pp. 281-282)

À cet égard, en ses doubles qualités de logicien et de sémioticien, Peirce anticipait manifestement la conviction de Hilbert selon laquelle une preuve formelle « est un dessin ». Produire une démonstration formelle, c’est faire apparaître, sur les signes eux-mêmes et au moyen des relations spatiales qu’ils entretiennent entre eux sur le tableau ou le papier, un certain nombre de configurations convaincantes censées refléter les articulations logiques du contenu pensé.

Du fait de l’homologie de structure entre la pensée rationnelle et l’idéographie qui l’exprime, les symboles et leurs articulations syntaxiques supplantent les contenus pensés au point de devenir eux-mêmes l’objet du raisonnement. Comme le dit Wittgenstein dans le Tractatus logico-philosophicus :

On peut calculer si une proposition appartient à la logique en calculant les propriétés logiques du symbole. Et c’est ce que nous faisons lorsque nous ‘démontrons’ une proposition logique. Car, sans nous préoccuper de son sens ou de sa signification, nous construisons la proposition logique à partir d’autres propositions au moyen de règles portant seulement sur les signes. (Wittgenstein 1921, § 6.126, trad. Fr. p. 101)

En lieu et place d’une évidence ou d’une « intuition » éthérée, désormais évacuée des démonstrations mathématiques par l’explicitation idéographique des étapes inférentielles dans leur détail, c’est désormais l’intuition sensible des signes eux-mêmes et de leurs rapports spatiaux qui soutient le raisonnement du mathématicien :

A la question de savoir si l’on a besoin de l’intuition pour résoudre un problème de mathématiques, il faut répondre que c’est justement ici le langage lui-même qui fournit l’intuition nécessaire. L’acte de calculer procure justement cette intuition. (Wittgenstein 1921, § 6.233-6.2331, trad. Fr. p. 104)

Mais, pour Wittgenstein comme pour Peirce, cela n’est donc possible que parce que la structure du langage formel reflète celle des contenus pensés à travers elle. Que l’idéographie exhibe la forme logique de la pensée rationnelle, c’est là d’ailleurs, on le sait, une thèse fondamentale du Tractatus wittgensteinien :

La proposition ne peut figurer (darstellen) la forme logique, elle en est le miroir. Ce qui se reflète dans la langue, celle-ci ne peut le figurer. Ce qui s’exprime dans la langue, nous ne pouvons par elle l’exprimer. La proposition montre la forme logique de la réalité. Elle l’indique. (Wittgenstein 1921, § 4.121, trad. Fr. p. 58)

On touche là à l’importante différence entre « dire » et « montrer ». Pour Wittgenstein, le langage formel « reflète », « exhibe », « montre » par sa propre forme la forme logique des contenus pensés, mais il ne prend pas cette forme elle-même pour contenu de la représentation ; il ne la « figure » pas et ne la « dit » pas. Par la disposition spatiale de ses tâches de couleur, un tableau peut représenter un paysage de même forme. Mais, contrairement à tel ou tel élément du paysage – tel nuage, tel arbre au feuillage sombre –, qui est dépeint dans le tableau par une ou plusieurs taches de couleur, la forme d’ensemble n’est elle-même représentée par rien ; le tableau ne figure pas la forme du paysage mais la reflète dans sa propre forme :

Aux objets correspondent, dans l’image, les éléments de celle-ci. (…) L’image consiste en ceci, que ses éléments sont entre eux dans un rapport déterminé. (…) Que les éléments de l’image soient entre eux dans un rapport déterminé présente ceci : que les choses sont entre elles dans ce rapport. Cette interdépendance des éléments de l’image, nommons-la sa structure, et la possibilité de cette interdépendance sa forme de représentation. (…) Ce que l’image doit avoir en commun avec la réalité pour la représenter à sa manière – correctement ou incorrectement – c’est sa forme de représentation. L’image peut représenter toute réalité dont elle a la forme. L’image spatiale tout ce qui est spatial, l’image en couleur tout ce qui est en coloré, etc. Mais sa forme de représentation, l’image ne peut la représenter ; elle la montre. (Wittgenstein 1921, § 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.171, 2.172, trad. Fr. pp. 38-39)

Or, donc, pour Wittgenstein, il en va exactement de même du rapport du langage formel au contenu pensé à travers lui :

- Note de bas de page 11 :

-

À noter que, comme l’indique d’ailleurs le modèle du tableau, cette « iconicité » du langage formel à l’égard de la pensée rationnelle est moins copie que reconstruction (cf. sur ce point la critique de l’iconicité dans Groupe µ 1992, pp. 124-127).

La possibilité de la proposition repose sur le principe de la position de signes comme représentants des objets. Ma pensée fondamentale est que les « constantes logiques » ne sont les représentants de rien, que la logique des faits ne peut elle-même avoir de représentant. (…) Dans la proposition, il doit y avoir autant d’éléments distincts que dans la situation qu’elle présente. Toutes deux doivent posséder le même degré de multiplicité logique (mathématique). (…) Cette multiplicité mathématique ne peut naturellement être elle-même à son tour représentée. On ne peut se placer en dehors d’elle en la représentant. (Wittgenstein 1921, § 4.0312, 4.04, 4.041, trad. Fr. pp. 54-55)11

Et c’est là assurément, pour Wittgenstein, une clé importante de la compréhension de ce qui se trouve dans une preuve formelle. Les articulations logiques sont reflétées par la configuration d’ensemble, mais elles ne sont elles-mêmes figurées nulle part, même pas vraiment dans les symboles des connecteurs (les « constantes logiques »). C’est dans la structure des formules et non dans l’un de leurs éléments que se manifestent leurs propriétés et relations logiques :

- Note de bas de page 12 :

-

Cf. aussi Wittgenstein (1921, § 6.12, trad. Fr. p. 97) : « Pour que des propositions liées d’une certaine manière engendrent une tautologie, elles doivent avoir des propriétés déterminées de structure. Qu’elles engendrent, dans cette connexion, une tautologie montre donc qu’elles possèdent ces propriétés de structure ».

Que la vérité d’une proposition suive de la vérité d’autres propositions, nous le voyons par leur structure. Si la vérité d’une proposition suit de la vérité d’autres propositions, ceci s’exprime dans les relations qu’ont entre elles leurs formes. (Wittgenstein 1921, § 5.131, 5.1311, trad. Fr. pp. 72-73)12

Peirce lui-même faisait déjà bien comprendre pourquoi les liens de conséquence logique, qui structurent la preuve formelle, ne sont pas eux-mêmes énoncés en elle. On pourrait croire qu’il est toujours possible de dire, à titre de prémisse supplémentaire, le principe d’inférence qui permet de passer des prémisses à la conclusion du raisonnement. Ainsi, pour déduire la conclusion « La route est mouillée » des prémisses « S’il pleut, alors la route est mouillée » et « Il pleut », je pourrais peut-être ajouter la prémisse « Quand l’antécédent d’un conditionnel est réalisé, s’en suit la réalisation du conséquent », qui explicite le principe d’inférence du modus ponens et ne laisse ainsi plus rien d’implicite dans l’inférence. Mais c’est là un leurre, car le principe qui permet d’inférer la conclusion de ces trois prémisses resterait à son tour inexplicité :

On peut montrer qu’il y a des arguments dont aucune partie du principe directeur ne peut être transférée aux prémisses (…). Car, soit les prémisses d’un argument désignées par P, la conclusion par C, et le principe directeur par L. Alors, si la totalité du principe directeur est exprimée comme prémisse, l’argument devient

Mais ce nouvel argument doit aussi avoir son principe directeur, qui peut être désigné par L’. (…) D’où tout argument a, comme partie de son principe directeur, un certain principe qui ne peut être éliminé de son principe directeur. Un tel principe peut être appelé principe logique. (Peirce 1867, trad. Fr. p. 56)

Le principe d’inférence qui préside à une preuve formelle ne fait pas partie du contenu, mais de la forme même de la preuve ; c’est pourquoi il ne doit pas être dit, mais seulement exhibé. Et c’est la raison pour laquelle, lorsqu’il reviendra sur la question des preuves formelles quinze ans après le Tractatus, Wittgenstein insistera lui aussi sur le fait que, loin d’éliminer le recours à l’intuition formelle (au profit de la seule déduction), le projet idéographique de Frege et Russell pose plus que jamais le problème de l’intuition formelle :

La puissance démonstrative de la preuve logique coïncide et se confond avec sa puissance démonstrative géométrique (qui a trait à la transformation visuelle des symboles). Cela signifie : la preuve logique de type russellien n’a de puissance démonstrative que dans la mesure où elle possède également une puissance persuasive géométrique. (Wittgenstein 1937-1944, pp. 174-175)

- Note de bas de page 13 :

-

Sur la notion de « toposyntaxe », cf. Klinkenberg (2009, p. 66). Dans la mesure où la syntaxe tabulaire dont il est ici question repose essentiellement sur des « transformations géométriques » – au sens donné par le Groupe µ (1992, pp. 158-163) – l’expression wittgensteinienne de « puissance persuasive géométrique » semble ici pleinement justifiée.

De l’aveu même des théoriciens de la démonstration qui ont le plus insisté sur sa nature logico-déductive, il y a une part indépassablement figurative – ou « toposyntaxique »13 – dans la preuve formelle, dimension qui requiert les investigations de la sémiotique visuelle. Bien plus, l’évidence à laquelle il est ici fait appel n’est évidemment pas indépendante d’une certaine construction de cette évidence, construction reposant sur des procédés que se doit d’étudier la rhétorique visuelle.

- Note de bas de page 14 :

-

« Lorsque le caractère synoptique fait défaut, lorsqu’on ne peut avoir de vue d’ensemble de la preuve, lorsqu’on peut douter d’avoir sous les yeux le résultat (d’une) substitution, la preuve est détruite. Et non pas d’une façon idiote et négligeable qui ne concernerait pas l’essence de la preuve » (Wittgenstein 1937-1944, p. 174).

Ces préoccupations sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain texte ne sont pas, soulignons-le, anecdotiques ; elles ne sont pas seulement liées à la question psychopédagogique de la présentation de démonstrations valables par ailleurs, mais touchent à l’essence même de la preuve formelle14. Wittgenstein y insiste :

L’idée qu’il existe deux sortes de preuves : la preuve ‘véritable’ – celle qui donne une assise solide à la proposition et en fait une proposition inébranlable et indestructible – et la preuve destinée à vous convaincre (…) provient d’une conception erronée du travail effectif de la preuve. (Wittgenstein 1989 (1939), cours XXV, trad. Fr. p. 250)

Ou encore :

Ce qui nous convainc, c’est ça la preuve. Une configuration qui ne nous convainc pas n’est pas la preuve. (Wittgenstein 1937-1944, § III-39, p. 171)