Le diagramme entre perception visuelle et mathématique

Ce texte s’interroge sur la spécificité de l’image scientifique par rapport à d’autres outils de représentation et d’autres statuts de l’image – tel que le statut artistique. Il propose des éléments de réflexion à partir de trois questions principales : 1) est-ce qu’on peut élaborer une définition de l’image scientifique qui soit commune à toutes les disciplines scientifiques ? 2) Quels types de rapport s’établissent entre les images scientifiques et les images artistiques ? S’agit-il d’une différence ontologique ou bien pragmatique ? 3) Est-ce que le dispositif de l’image trouve son terme opposé dans le texte verbal, suivant l’ancienne distinction entre analogue et digital ? Est-ce que par contre l’image trouve son terme opposé dans le langage formel des mathématiques ?

This paper aims to question the specificity of scientific image and its relations with other representation tools and other statute of images – specially the artistic one. It deals with three main problems: 1. Is it possible to establish a definition of scientific image that every scientific discipline could share? 2. What kind of relations can be between scientific and artistic images? Is their difference ontological or owing to pragmatics? 3. Is it most heuristic to oppose image and verbal text or image and formal language of mathematics?

0. Introduction

La question de la définition de l’image scientifique par rapport à d’autres outils de représentation et d’expérimentation et d’autres statuts de l’image – tel que le statut artistique ‑ est évidemment très délicate. On voudrait essayer de proposer quelques éléments de réflexion à partir de trois questions principales :

-

Est-ce qu’on peut chercher à élaborer une définition de l’image scientifique qui soit commune à toutes les disciplines scientifiques ou, le cas échéant, susceptible d’être partagée par les disciplines qui se donnent pour finalité d’étudier ce type de production (entre autres, épistémologie, philosophie des sciences, histoire des sciences, sémiotique) ?

-

Quels types de rapport s’établissent entre les images scientifiques et les images artistiques ? S’agit-il d’une différence ontologique ou bien pragmatique, voire dépendante des usages et des types d’implémentation publique ? On essaiera d’esquisser une réponse à travers certains exemples d’images artistiques insérés dans les ouvrages de vulgarisation scientifique. On essaiera aussi de distinguer les rôles des images artistiques des vues d’artiste qui peuplent la littérature scientifique, surtout en astrophysique.

-

Est-ce que le dispositif de l’image trouve son terme opposé dans le texte verbal, suivant l’ancienne distinction entre analogue et digital, entre densité figurative et écriture par éléments arbitraires et disjoints ? Est-ce que par contre l’image trouve son terme opposé dans le langage formel des mathématiques ?

1. Esquisses pour des définitions de l’image scientifique : à partir du diagramme

Il est évident que chaque discipline scientifique, et peut-être chaque équipe et chaque laboratoire, peut-être même chaque scientifique, peut ambitionner d’avoir sa propre définition d’image scientifique et d’y faire rentrer des schémas ou bien d’autres types de visualisations verbo-visuelles. Comment faire donc pour se rapprocher d’une définition partageable commune et qui puisse identifier non seulement ce qu’est une image, mais ce qui vaut comme une image, comme par exemple un tableau de chiffres qui donne tous les paramètres nécessaires pour composer une visualisation en astrophysique ? De quoi la distinguer ? Quelles manifestations langagières lui opposer ?

- Note de bas de page 1 :

-

Voir à ce propos Basso Fossali (2009).

Le regard sémiotique pourrait à mon sens construire une stratification de sous-distinctions là où les diverses disciplines scientifiques impliquées dans la fabrication des dispositifs visuels ne pourraient peut-être pas s’accorder. La sémiotique devrait pouvoir le faire grâce à son regard traducteur – à travers sa vocation à trouver des interstices de commensurabilité entre un langage et l’autre, entre une substance de l’expression et l’autre ‑, et fédérateur ‑ à travers sa capacité à trouver des regards transversaux pour traiter des problèmes, et des diagrammes communs pour offrir des solutions. Son aspiration la plus forte est de construire des commensurabilités à travers un regard de deuxième ordre qui ne se définit pas comme une théorie métasémiotique, mais comme un point de vue sur d’autres points de vue1.

- Note de bas de page 2 :

-

En fait, c’est à travers l’étude des images publicitaires que les premiers pas ont été faits vers une sémiotique des pratiques (voir Floch 1990, 1995) qui puisse rendre compte de la manière dont l’image revêt un rôle stratégique à l’intérieur des activités commerciales et de la consommation. D’ailleurs, ce n’est peut-être pas un hasard si l’analyse qui illustre au mieux le fonctionnement de la hiérarchie des niveaux de pertinence dans Fontanille (2008) est justement une étude portant sur l’affiche et l’affichage d’images publicitaires. Un théoricien de l’art qui s’est posé la question des raisons des images artistiques est Baxandall (1991).

La sémiotique, et notamment celle de l’Ecole de Paris, interroge constamment les fondements théoriques de son apparat descriptif visant à faire co-évoluer la théorie avec la méthodologie descriptive. C’est la recherche d’un ajustement entre méthodologie descriptive, théorie et épistémologie qui fait de la sémiotique une discipline fortement réflexive. D’ailleurs, chaque nouveau type de sémiotique-objet est censé mettre en crise les procédures méthodologiques attestées et ensuite faire réfléchir sur l’accommodation/justification des (nouvelles) stratégies méthodologiques avec la théorie et l’épistémologie qui pourraient en être responsables. Par exemple, la sémiotique greimassienne qui valorise le paradigme de la textualité peut faire ressurgir une définition d’image scientifique différente de la sémiotique de Fontanille (2008) qui valorise le niveau de pertinence des pratiques comme pivot central de l’investigation sur les textualités d’une part et sur les cultures de l’autre. Je veux dire par là que la sémiotique des pratiques pourrait expliquer mieux que l’approche textualiste et immanentiste le pourquoi d’une image ou d’une série d’images et en comprendre ainsi l’opérativité à l’intérieur d’une recherche scientifique expérimentale. Le paradigme textualiste a d’ailleurs toujours privilégié l’image artistique comme objet d’analyse en rendant justement inutile l’interrogation sur les raisons d’une image2 ainsi que l’interrogation sur son rôle d’intermédiaire entre l’expérimentation sur un support d’inscription (qu’elle soit artistique ou scientifique) et le parcours de la pensée (son opérativité). On entend par rôle d’intermédiaire le fait que l’image peut faire ressortir des nouvelles analogies entre phénomènes et par opérativité le fait qu’elle peut devenir elle-même un terrain d’expérimentation. En ce sens, il faudrait pouvoir expliquer sémiotiquement comment une image peut fonctionner comme un dispositif dont l’observation permet de découvrir des relations inattendues ‑ à savoir d’autres caractéristiques que celles qui déterminent les paramètres de sa fabrication ‑ et ensuite comment cette image peut être heuristiquement manipulable en vue de nouveaux questionnements.

Si trouver une définition de l’image scientifique commune à toutes les disciplines scientifiques plus ou moins dures est une ambition trop grande et peut-être trompeuse, il serait plus raisonnable à cette occasion d’enquêter sur les raisons des images et sur leur opérativité dans le cadre d’une discipline telle que l’astrophysique par exemple.

- Note de bas de page 3 :

-

Sur le processus de transformation qui amène d’un « objet de recherche » à un « objet scientifique », voir Basso Fossali & Dondero (2011) et en particulier « La photographie scientifique entre trace et mathématisation ».

Si Allamel-Raffin, dans sa thèse de doctorat (2004), a approché cette problématique de manière systématique en partant d’une approche ethnographique (voir notamment § 3) qui lui a permis d’identifier des croisements de définitions et des bords plus ou moins perméables de ce champ sémantique, nous essayerons en revanche de partir de l’observation des fonctionnements d’images et d’autres dispositifs mixtes utilisés dans la littérature scientifique à l’occasion de recherches diverses ‑ par exemple les représentations de la topologie cosmologique ou les visualisations d’objets dont l’existence n’est que supposée, tels que les trous noirs. Nous ne nous appuierons pas sur la méthode d’investigation des pratiques scientifiques en laboratoire, ni sur les interviews des scientifiques eux-mêmes. Nous essaierons de faire ressortir les significations des différents dispositifs représentatifs et d’expérimentation qui sont utilisés dans les étapes du travail de recherche et de stabilisation d’un objet scientifique. Nous partirons par conséquent non pas de l’analyse des images, mais de la prise en compte des objectifs d’une recherche scientifique3 qui utilise des images pour son déploiement. On ne constituera donc pas l’image en elle-même en tant que niveau global de l’analyse et ses traits figuratifs et plastiques en tant que niveau local (perspective textualiste immanentiste), mais on prendra en considération, comme niveau global de l’analyse, le déploiement d’un parcours qui vise à transformer un objet de recherche en objet scientifique et, comme niveau local de l’analyse, l’image et les enchaînements d’inscriptions qui l’englobent (perspective des pratiques).

Je précise déjà que nous établirons une distinction entre des dispositifs qui visent la stabilisation visuelle des résultats de recherche (outils de représentation) – qui intéressent surtout la vulgarisation scientifique et sur lesquels on reviendra à propos des relations entre art et vulgarisation ‑ des dispositifs qui, en revanche, « aident » la réflexion et le travail en cours, voire qui les supportent et les construisent (outils d’expérimentation). On peut déjà affirmer que ces deux types de dispositifs ne se distinguent pas ontologiquement mais de manière pragmatique, à savoir qu’une image ou un graphique ou un schéma peuvent facilement être utilisés à la fois comme des outils de représentation et comme des outils d’expérimentation. D’ailleurs, certaines images considérées comme des représentations utiles pour la vulgarisation des savoirs ‑ à savoir des images stabilisant l’iconographie d’un objet accepté sans controverses ‑ peuvent ensuite redevenir opératives, à savoir être remises en jeu comme des images qui donnent des indications sur leurs paramètres de fabrication, sur les paramètres pertinents pour une recherche ultérieure et être ainsi utilisées comme un nouveau point de départ de l’expérimentation. Non seulement nous ne pourrons pas hypostasier chaque type de forme visuelle en un seul et unique fonctionnement, mais souvent ce seront des images en série ou des chaînes de dispositifs qui nous permettront d’identifier un fonctionnement. Dans ces séries et enchaînements, les mêmes dispositifs visuels peuvent assumer d’une fois à l’autre des rôles différents : comme on l’a déjà dit, ils peuvent stabiliser une iconographie ou bien redevenir opératifs et manipulables en vue de nouvelles recherches.

- Note de bas de page 4 :

-

On rappelle que la catégorie des icônes comprend les images, les diagrammes (dont il sera question dans cette étude) et la métaphore : « On peut en gros diviser les hypoîcones suivant le mode de la priméité à laquelle elles participent. Celles qui font partie des simples qualités ou premières priméités sont des images ; celles qui représentent les relations, principalement dyadiques ou considérées comme telles, des parties d’une chose par des relations analogues dans leurs propres parties, sont des diagrammes ; celles qui représentent le caractère représentatif d’un representamen en représentant un parallélisme dans quelque chose d’autre sont des métaphores » (Peirce, 1931-35, 2.276-7).

- Note de bas de page 5 :

-

Il ne faut pas se laisser surprendre par le fait que la formule algébrique est considérée comme une icône : il est vrai que les formules sont constituées de symboles, c’est-à-dire de signes généraux qui ne se rapportent à leur objet qu’en vertu de conventions arbitraires, mais c’est l’iconicité que prédomine chez elles, voire la constitution de formes, à savoir une structure qui rend manifeste et saisissable perceptivement la totalité des relations entre ces signes généraux eux-mêmes et permet ainsi la découverte de conclusions imprévues et informatives. « Quant à l’algèbre, l’idée même de cet art est qu’elle présente des formules que l’on peut manipuler et que par observation des effets de cette manipulation on découvre des propriétés qu’on n’aurait pas discerné autrement » (Peirce, 1931-35, 3.363). Voir sur cette question Chauviré (2008).

Il faut aussi préciser que cette approche qui ne veut pas hypostasier un type de fonctionnement avec une forme visuelle spécifique partage les prises de positions de la théorie sémiotique de Ch. S. Peirce qui identifie des fonctionnements semblables entre des objets visuellement très différents comme une formule algébrique et une photographie (ou plus précisément, deux photographies). On sait que Peirce englobait dans la même catégorie d’icône ‑ et, plus précisément, des icones les plus abstraites, appelées diagrammatiques ‑, aussi bien les formules algébriques que les photographies. Nous disons bien photographies au pluriel et non pas photographie au singulier, cette dernière n’ayant pas beaucoup d’intérêt pour Peirce ni d’un point de vue scientifique, ni du point de vue de l’exemplification de la catégorie de l’icône. C’est en fait au moins deux photographies qui « servent à tracer une carte », ou bien une image moyenne (composite photograph), produite par une composition méthodiquement organisée de plusieurs images, qui peuvent être entendues selon la conception peircienne des icônes les plus abstraites, les diagrammes, à savoir des représentations qui mettent en scène l’organisation parmi les parties de leur objet4 : « Beaucoup de diagrammes ne ressemblent pas du tout à leurs objets, à s’en tenir aux apparences : leur ressemblance consiste seulement dans les relations de leurs parties » (Chauviré, 2008, p. 44). Ce qui lie intimement les formules algébriques et la composition de plusieurs photographies (les deux photos qui « permettent de tracer une carte » et la photographie composite) est que l’absence de « ressemblance sensible », externe, n’empêche pas d’exhiber des analogies entre la méréologie des objets d’un côté et les formules algébriques et les compositions photographiques elles-mêmes de l’autre. Plus précisément encore, les formules algébriques et les compositions de photos peuvent incarner les relations entre les parties dont sont construits les objets sans que la ressemblance de leurs apparences sensibles intervienne. De plus, et c’est la question capitale sur laquelle on reviendra, autant dans les cas de l’observation des compositions photographiques que des formules algébriques5, « peuvent être découvertes concernant [leur] objet d’autres vérités que celles qui suffisent à déterminer [leur] construction » (Peirce cité dans Brunet 2000, p. 314). On veut dire par là que la photographie composite n’est pas prise en compte comme représentant un objet, mais comme intermédiaire entre deux ou plusieurs phénomènes visant en faire ressortir des analogies ou des caractères commensurables qui ne seraient pas prévisibles avant le montage photographique. On parle en fait dans ce cas non seulement de deux photographies mais « de deux photographies qui servent à tracer une carte ». Cela revient à dire que les relations entre ces deux photographies ‑ par projection, translation, miroitement etc. ‑, non seulement permettent de tracer des relations entre parties du territoire à l’intérieur de la carte en question, mais d’en révéler d’imprévues. Dans ce sens, elles peuvent être comprises comme des intermédiaires entre le territoire et la carte à tracer ainsi que comme des outils pour révéler des relations entre parties du territoire à investiguer. Comme l’affirme Brunet (2000) :

Peirce rejette du même mouvement le critère de la « ressemblance sensible » et celui du degré de conventionalité pour définir l’icône ; celle-ci est plutôt caractérisée en termes logiques, par sa « capacité à révéler une vérité inattendue » concernant son objet. L’exemple des deux photographies servant à tracer une carte renvoie à la méthode photogrammetrique certainement familière à Peirce par le biais de la géodésie. Dans cette méthode, on peut construire une carte, sous certaines conditions techniques, à partir de deux ou plusieurs photographies d’un site donné prises de points de vue opposés, moyennant des opérations de réduction analogue à celles du levé direct. La photographie couplée a reçu beaucoup d’autres usages, notamment dans divers types d’analyse du changement. Comme dans le cas de l’enregistrement photographique des éclipses, ce qu’exploite la méthode n’est pas la ressemblance de chaque photographie à des objets particuliers, mais l’analogue idéal de la topographie que constitue la collation géométriquement déterminée des deux photographies (pp. 314-315).

Ce n’est donc pas une ressemblance sensible (sensous resemblance) mais bien une similitude idéale (likeness) qui est manifesté par le dispositif du diagramme qui doit nous guider dans notre enquête sur l’image scientifique et ses rapports avec d’autres outils de représentation et d’expérimentation. Pour pouvoir étudier les fonctionnements qui sont transversaux (la similitude idéale) par rapport aux apparences visuelles (ressemblance sensible), il faut partir non pas de l’analyse des instruments imageants eux-mêmes mais bien des problèmes d’une fois à l’autre différents à l’intérieur d’une recherche scientifique qui engage des images et des dispositifs verbo-visuels. Comme on l’a dit auparavant, il faut partir des raisons de la fabrication d’images (leur pourquoi) et non pas des images elles-mêmes. D’ailleurs le « pourquoi » des images engendre une réflexion sur les pratiques scientifiques et non seulement sur les textualités scientifiques – c’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’aborder la définition d’image scientifique en la mettant en relation avec les pratiques artistiques, et plus précisément en étudiant comment les images provenant du domaine artistique peuvent fonctionner dans le domaine de la littérature scientifique. On verra tout cela de plus près dans le § 2.

1.1. L’exemple du diagramme et son opérativité

L’exemple du diagramme et de sa définition est très éloquent par rapport à notre problématique définitoire, le diagramme étant entendu souvent comme une visualisation schématique dans laquelle est inscrit un court texte verbal ou bien des symboles. Parcourir brièvement les définitions de diagramme pourrait nous aider à comprendre comment Peirce a pu généraliser le fonctionnement du diagramme mathématique en un dispositif nécessaire pour comprendre le déploiement de la pensée déductive, à savoir en un dispositif qui garde les traces de son fonctionnement en mathématique mais vaut pour décrire la conduite de tout raisonnement nécessaire. À travers cet exemple, on pourra se rapprocher de notre idée de départ : comprendre et expliquer les objectifs et les fonctionnements des images – qui peuvent éventuellement être partagés par d’autres formes visuelles normalement appelées schémas ou graphiques – sans partir forcément d’une identification et d’une classification a priori des formes visuelles elles-mêmes.

Dans le cadre d’une recherche sur le diagramme, il faut également distinguer une définition triviale fondée sur les apparences visuelles d’une définition visant à identifier un outil constitutif de la pensée.

Une définition triviale est la suivante, publiée sur Wikipedia :

- Note de bas de page 6 :

-

On peut remarquer avant tout que cette définition ne tient pas compte du fait que les relations sont par définition appartenant à un ordre abstrait par rapport aux membres de la relation elle-même et qu’il est donc faux de les mettre sur le même plan.

Un diagramme est une représentation visuelle simplifiée et structurée des concepts, des idées, des constructions, des relations, des données statistiques, de l'anatomie etc. employé dans tous les aspects des activités humaines pour visualiser et clarifier la matière6.

- Note de bas de page 7 :

-

On a déjà abordé la question de la photographie diagrammatique lors de nos analyses sur la chronophotographie de Marey (voir Dondero 2009a, 2010a).

Cette définition concerne une représentation visuelle qui permet de structurer des concepts en les hiérarchisant spatialement ‑ par des flèches, des symboles, des chiffres, des axes cartésiens, etc. Cette définition minimale est large – dans les faits, inutile et trompeuse –, car elle englobe toutes les visualisations caractérisées par une certaine organisation topologique, en excluant les images par exemple, et en tout cas en décrivant les dispositifs qui en font partie comme des visualisations passives de données. Cette définition ne prend surtout pas en compte le fait que par exemple des photographies peuvent, dans certains cas, fonctionner diagrammatiquement7.

Plutôt qu’identifier le diagramme avec une certaine forme visuelle, il faut revenir à la tradition de la pensée sémiotique peircienne sur la notion de diagramme qui recouvre des phénomènes apparemment très divers mais liés, comme on l’a dit toute à l’heure, par des fonctionnements apparentés. Pour ce faire il nous semble utile de revoir comment la notion de diagramme s’est constituée en retournant à ses sources.

- Note de bas de page 8 :

-

Pour une discussion approfondie sur la relation de Peirce au schématisme kantien, voir l’important ouvrage de Chauviré (2008).

La pensée diagrammatique vise d’une certaine manière à poursuivre la question posée par le schématisme et le synthétique a priori kantiens. Si, chez Kant8, le schématisme visait à résoudre la dualité entre intuition (représentations singulières) et concept (représentations générales), chez Peirce l’utilisation du diagramme, à partir donc d’un point de vue sémiotique (au sens où l’on pense par des signes concrets) et pragmaticiste, vise à résoudre la dualité singularité-généralité et celle entre observabilité et imagination en les repensant non pas comme opposées, mais comme une bipolarité qui constitue la caractéristique principale du diagramme.

En ce qui concerne la première polarité, Peirce affirme :

- Note de bas de page 9 :

-

Stjernfelt nous rappelle, dans son ouvrage sur le diagramme (2007), qu’il faut garder la distinction entre les diagrammes proprement dit, à savoir les diagrammes construits avec l’intention explicite de l’expérimentation et programmés pour des transformations suivant une précise syntaxe de transformation d’une part, et la classe des diagrammes généralement informatifs de l’autre. Le fonctionnement principal du diagramme, qui le rend susceptible de transformations réglées afin de révéler des nouvelles informations, est ce qui le positionne à la base du Gedankenexperimente et qui lui donne une extension heuristique qui s’étend de la vie quotidienne à l’invention scientifique.

Un diagramme, en mon sens, est en premier lieu un Token ou un objet singulier utilisé comme signe ; car il est essentiel qu’il puisse être perçu et observé. Il est néanmoins ce qu’on appelle un signe général, c’est-à-dire qu’il dénote un Objet général. Il est en fait construit dans cette intention9 et il représente ainsi un Objet dans cette intention. Or l’Objet d’une intention, d’un but, d’un désir, est toujours général (Peirce, cité dans Chauviré 2008, p. 51).

D’une certaine manière, le diagramme serait donc scindé en deux : un diagramme en tant que Token singulier, et un diagramme qui donne les règles de lecture pour comprendre ce Token comme un Type.

En ce qui concerne la deuxième polarité, comme l’affirme Chauviré, pour Peirce :

- Note de bas de page 10 :

-

Comme l’affirme encore Stjernfelt (2007), en suivant le Peirce de « Prolegomena to an Apology for Pragmaticism » de 1906 : « Les relations qui constituent le diagramme sont à la fois observationnelles et universelles et produisent la condition de possibilité du diagramme d’exister en tant qu’icône (observabilité) par rapport à ce qui est possible de considérer comme des expériences généralement valides (universalité) ».

[T]oute déduction procède par construction de diagrammes, c’est-à-dire de signes appartenant à la classe des icônes, qui exhibent des relations existant entre les parties d’un état de chose (state of thing) idéal et hypothétique, imaginé par le mathématicien et susceptible d’être observé (Chauviré 2008, p. 36, nous soulignons)10.

- Note de bas de page 11 :

-

Il a été remarqué, en ce qui concerne la géométrie fondamentale, que le diagramme fonctionne de manière très différente du plan urbain par exemple ; comme lui, il indexe quelque chose : là, il y a une bibliothèque, là, il y a un angle obtus. Mais le plan n’ambitionne pas de promouvoir des inférences spatiales sur d’autres villes dont il n’est pas la carte. Par contre, un diagramme qui représente un triangle rectangle dans une démonstration du théorème de Pythagore ambitionne de concerner tous les autres rectangles parce qu’il représente un triangle « générique », c’est-à-dire une règle de construction (voir Giardino & Piazza 2008). Il a été observé que la somme des angles internes d’un rectangle est de 180°, où « l’article indéterminatif ne concerne pas une lecture de re (triangle spécifique), mais il reçoit automatiquement une lecture de dicto (triangle générique), lecture fondée formellement par un quantificateur universel » (ivi, p. 92). Il s’agit du résultat de la rencontre entre « les propriétés nécessairement particulières d’un diagramme et la validité générale du théorème qui résulte de la démonstration qui utilise ce diagramme » (ivi, p. 90). Giardino et Piazza expliquent ce caractère général du théorème par une « invariance pratique » et par une répétition que le diagramme permet d’effectuer : « La démonstration concerne en fait une classe générale d’objets, dans la mesure où elle peut être facilement répétée pour des objets géométriques qui en satisfont les mêmes conditions. Bref, la généralité géométrique consiste en la certitude que des constructions particulières peuvent être répétées : la généralité consiste en une invariance pratique » (ib. p. 93, nous traduisons).

Le diagramme aurait justement une double détermination : il serait enraciné dans l’évidence perceptive et en même temps, il serait généralisable. Mais ce qu’il est important de remarquer est qu’à partir de Peirce, on développe l’idée que le diagramme ne concerne pas seulement une représentation visuelle en soi, à savoir quelque chose d’isolable et d’objectivé, mais plutôt un type de procédure de raisonnement, et donc une manière spécifique de schématiser visuellement la perception et l’expérience pour les rendre transposables ‑ et par conséquent ré-employables à d’autres fins utiles. Ce processus diagrammatique permettrait de reconnaître, dans un phénomène donné, des relations entre ses parties, qui peuvent être observées et manipulées pour comprendre d’autres phénomènes. Le diagramme est un monde clos, mais permettant l’extensibilité de la preuve11.

Je ne pourrai pas parcourir dans son entier ce processus qui porte de la notion de diagramme entendu comme représentation visuelle objectivée et isolable jusqu’à la notion portant sur une conduite de la pensée qui exploite le côté opérationnel de l’iconicité. Ce que je voudrais retenir est que la notion de diagrammaticité rend précisément compte de l’articulation entre la visualisation et la transformation des relations entre les parties qui composent un objet d’une part et les étapes d’un processus de la pensée visant à connaître mieux l’objet visé ‑ grâce à cette visualisation manipulable justement ‑ de l’autre.

- Note de bas de page 12 :

-

Dans l’interprétation de Stjernfelt, l’icône chez Peirce a une définition opérationnelle : l’icône est un signe qui peut être manipulé afin d’apprendre davantage sur son objet, qui d’ailleurs est explicitement présent dans le signe lui-même. Selon le savant danois, le même type de relation caractérise l’idée d’Husserl que pour saisir les objets idéaux, il faut procéder à une déformation continuelle de l’objet par des « variations éidétiques ».

- Note de bas de page 13 :

-

Voir à ce propos Châtelet (1993). Selon lui, c’est la gestualité qui nous permet d’opérer, de manipuler, de penser et d’« amplifier l’intuition ». Cette notion d’amplification de l’intuition est intéressante, parce que c’est une amplification qui se fait par condensation ‑ amplification des relations qui sont possibles grâce à la condensation dans une image qui permet de voir ensemble en une forme émergente ces relations.

Pour être encore plus précis, on pourrait dire que la notion de diagramme permettrait de rendre compte du processus exploratoire de la pensée sur un objet qui est rendu possible à travers la construction, l’observation et la manipulation eidétique d’une visualisation12. Le raisonnement diagrammatique pourrait se comprendre en somme comme l’observation et la transformation des relations qui composent les parties d’un objet d’investigation, la manipulation du visible permettant ainsi un certain élargissement du concevable13.

La diagrammaticité est définissable enfin comme une manière de bénéficier des ressources cognitives de la plasticité spatiale, voire de la manipulabilité et de la déformabilité rationnelle des visualisations. Elle opère comme un « flat laboratory », comme le dirait Latour (2008), où la réalité, et la réalité mathématique notamment, peut être comprise et transformée.

1.2. Le diagramme et les formes iconiques

Comme on l’a déjà esquissé, le fonctionnement diagrammatique peut concerner des photographies, des formules algébriques, des diagrammes proprement géométriques.

En revenant à présent à l’origine mathématique du diagramme, l’expérimentation offerte par le diagramme est, selon Peirce, ce qui distingue la procédure déductive théorématique du raisonnement corollariel, ce dernier ne concernant que des inférences purement analytiques, donc appartenant à la logique et non pas à l’épistémique. Comme l’affirme Chauviré (2008) en délinéant la différence entre théorématique et corollariel :

[D]eux cas peuvent se présenter : soit la conclusion est directement lue dans le diagramme initial par simple inspection, c’est-à-dire que les relations qui rendent possibles la conclusion sont immédiatement perçues sans qu’on doive retoucher le diagramme [corollariel] ; soit il est nécessaire de le modifier par des constructions supplémentaires [théorématique] […]. L’adjonction de telles constructions est dépeinte comme une expérimentation effectuée sur le diagramme, analogue à celle pratiquée en physique et en chimique sur un échantillon (p. 36, nous soulignons).

L’expérimentation en mathématique passe par la spatialisation des grandeurs spatiales et non spatiales (relations logiques, etc.) et par l’introduction de « lignes subsidiaires » aux lignes du dessin qui suivent fidèlement les prémisses. Ces lignes subsidiaires permettront d’introduire des idées nouvelles car elles rendent saisissables des nouvelles formes qui n’étaient que latentes. Cette adjonction est faite par des règles et permet de voir des formes ressortir de la constitution d’une totalité :

…Le Grundsatz de la Rhétorique formelle est qu’une idée doit se présenter sous une forme unitaire, totalisante et systématique. C’est pourquoi maints diagrammes qu’une multitude de lignes rend compliqués et inintelligibles deviennent instantanément clairs et simples si on leur ajoute des lignes ; ces lignes supplémentaires étant de nature à montrer que les premières qui étaient présentes n’étaient que les parties d’un système unitaire (Peirce, 1931-35, 2.55, nous soulignons).

- Note de bas de page 14 :

-

« Il ne suffit pas d’énoncer les relations, il est nécessaire de les exhiber effectivement ou de les représenter par des signes dont les parties ont des relations analogues à celles-ci » (Peirce, cité dans Chauviré 2008, p. 48).

- Note de bas de page 15 :

-

Voir à ce propos (Peirce 1931-35, 4.532)

Comme on le voit très clairement à partir de ces affirmations peirciennes, ce ne sont pas les déductions de la logique ni les seuls concepts qui ont le pouvoir de démontrer14 : il faut que des formes émergent. Chez Peirce, seules les icones ont le pouvoir d’exhiber une nécessité, un devoir être15 parce qu’elles seules peuvent montrer l’émergence des formes à partir de lignes qui pourraient apparaître comme désordonnées et insignifiantes. Selon la pensée peircienne, les icones sont les seuls signes capables d’exhiber une nécessité car elles rendent sensibles les relations entre des lignes par des formes, à savoir par des traits et des relations de traits qui se composent et qui apparaissent comme constituant des unités.

Ce sont ces formes qui nous rendent perceptivement évidentes la nécessité des conclusions, et c’est pour cela que Peirce a toujours rapproché la contrainte exercée sur nous par une perception ordinaire et les conclusions mathématiques qui s’imposent à nous comme nécessaires : elles sont toutes les deux caractérisées par l’émergence de configurations qui ne peuvent qu’être comme elles sont. Pour Peirce, en fait, la vérité perceptive est aussi irrésistible que la vérité mathématique :

Cette contrainte irrésistible du jugement de perception est précisément ce qui constitue la force contraignante de la démonstration mathématique. On peut s’étonner que je range la démonstration mathématique parmi les choses qui relèvent d’une contrainte non rationnelle. Mais la vérité est que le nœud de toute preuve mathématique consiste précisément dans un jugement à tout égard semblable au jugement de perception, à ceci près qu’au lieu de se référer au percept que nous impose la perception, il se réfère à une création de notre imagination (Peirce, 1931-35, 7.659).

- Note de bas de page 16 :

-

Cette constitution de formes qui font apparaitre une « solution » et une conclusion nécessaire ont été développées par la théorie de l’iconicité en tant que méréologie chez Bordron (2004, 2010).

Comme on l’a déjà esquissé toute à l’heure, les formules algébriques, bien qu’elles soient constituées de symboles, c’est-à-dire de signes généraux qui ne se rapportent à leur objet qu’en vertu de conventions arbitraires, fonctionnent comme des icones parce que c’est la constitution de formes qui leur offre une structure unitaire et perceptivement saisissable de la totalité des relations entre ces signes généraux eux-mêmes16.

Ce que nous voulons suggérer par cet excursus dans la théorie du diagramme est que tout support, dans notre cas visuel, qui devient un lieu de travail et d’expérimentation de ce type devrait pouvoir être interprété comme un dispositif qui fonctionne diagrammatiquement. Mais nous verrons cela toute à l’heure, en passant à travers d’autres questions qui devraient également nous aider à délimiter les rôles de l’image en astrophysique dans la vulgarisation scientifique et dans les publications pour les spécialistes.

En procédant par une comparaison entre pratiques d’utilisation d’images en science et en art, nous essayerons de voir si nous pouvons distinguer dans l’image scientifique une forme de nécessité différente de celle qui prévaut pour l’image artistique…

2. La vue d’artiste et l’image artistique dans les publications scientifiques

La deuxième question qu’on s’est posée pour poursuivre notre réflexion concerne la spécificité de l’image scientifique par rapport à d’autres produits de l’activité humaine : la comparaison avec les règles internes au domaine de l’art, qui apparemment se place aux antipodes de la recherche scientifique, nous semble nécessaire.

Pour nous interroger sur cette question, nous allons faire référence à un ouvrage de vulgarisation scientifique de l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui utilise des vues d’artistes et des images historiquement attestées comme artistiques dans la procédure d’exposition scientifique ; nous allons essayer de comprendre comment elles diffèrent des images contenues dans les articles de recherche.

- Note de bas de page 17 :

-

Les vues d’artistes peuvent avoir aussi d’autres sources que les images artistiques, comme je l’ai discuté dans Dondero (2007). La vue d’artiste se présente souvent comme point de départ d’une recherche, car elle peut être utile surtout dans le cas de la recherche d’une iconographie qui ne peut pas s’appuyer sur des observations et où les modèles mathématiques ne se sont pas encore révélés satisfaisants ou tout à fait applicables. Normalement, avec les images attestées comme artistiques, les vues d’artiste partagent le fait que leur topologie ne fonctionne pas à l’instar d’un texte d’instruction pour produire d’autres images, d’autres performances. De leur organisation spatiale on peut tirer des informations concernant la conduite de l’objet de l’expérience mais elles ne donnent pas d’informations généralisables pour la modélisation d’autres objets. Leur organisation topologique peut d’ailleurs devenir exemplaire d’un modèle théorique qui est en train de se formuler, même si elles ne sont pas l’incarnation des modèles mathématiques. Elles sont donc des images qui ont une utilité scientifique et qui peuvent être considérées non pas comme des images qui réalisent un objet scientifique, mais bien comme des images de départ, des images qui potentialisent d’autres images à venir qui peut-être représenteront mieux l’objet de recherche en question. Le fait qu’elle ne soit pas faite pour être manipulée ne lui empêche pas de devenir une image exemplificatrice, donc une image de laquelle on peut partir en tant que référence pour poursuivre la recherche, mais bien sûr, elle ne sera jamais une image qui met en jeu un espace en tant que terrain de travail, un espace opératif et opérable, un espace d’où on peut extraire des informations pour faire des généralisations. Pour une approche peircienne sur les vues d’artiste, voir Darras (2011).

Or nous nous demandons si les vues d’artistes ou les images artistiques ‑ qui ne sont pas du tout la même chose – fonctionnent ou changent de statut lorsqu’elles sont publiées dans une publication scientifique. Plus précisément, nous nous demandons si les vues d’artiste ‑ images fabriquées directement par l’astrophysicien qui peut éventuellement prendre inspiration sur des images picturales ou photographiques bien connues par le grand public17 ‑ ou bien les images historiquement attestées comme artistiques peuvent être utiles, et peut-être nécessaires, dans une démonstration et dans une présentation d’objets scientifiques tels les trous noirs, comme dans le cas de Luminet.

Est-ce que cette vue d’artiste qui prend une image de l’artiste hollandais Escher pour modèle (Figure 1), publiée dans Le destin de l’Univers. Trous noirs et énergie sombre de 2006, ouvrage adressé à la communauté élargie des collègues astrophysiciens, peut être considérée, non pas comme nécessaire à la démonstration scientifique, mais du moins utile pour l’argumentation et éclairantes pour cerner le fonctionnement d’un phénomène difficile à saisir ?

Figure 1 : Jean-Pierre Luminet (d’après Escher), Le Trou noir, lithographie et dessin, 66 x 91cm, 1992.

À travers ce type de représentations visuelles, Luminet ne vise pas simplement à actorialiser les recherches sur l’attirance du vide d’un trou noir en mettant l’observateur face à la représentation analogisante d’une sensation sensori-motrice qui pourrait lui être causée par la chute à l’intérieur d’un trou noir ‑ l’image met en scène en fait le vertige de l’engloutissement d’un point de vue humanisé. Bien plus que cela, ce type d’image vise à justifier les fondements mêmes des recherches scientifiques. En fait, à travers ces images, Luminet montre comment les arts ont eu comme sujet d’enquête les trous noirs psychiques sous les formes les plus diverses ‑ la peur de l’abîme sans fond, la peur de la disparition dans le noir, etc. – et comment les topoï littéraires et artistiques ont influencé les chercheurs, en jouant un rôle majeur dans la créativité scientifique et notamment dans la conception des théories.

Si on regarde attentivement l’image construite par Luminet d’après Escher, elle met en scène un espace construit sur des incongruences topologiques effrayantes et sur des architectures illogiques et non praticables visant à montrer que le trou noir est un espace dévorant et duquel rien ne pourrait ressortir. D’ailleurs, Escher est l’artiste qui plus que tout autre a su décrire l’ouverture vers le vide, la montée qui se transforme en une chute aspirée ; en un mot, il est l’artiste du vertige, et du renversement des perspectives, ce qui exemplifie bien le fonctionnement supposé des trous noirs. Plus précisément, cette image représente un gouffre à l’intérieur duquel sont aspirés des dés. Les figures des dés mettent en scène la tentative scientifique de brider le hasard en le rapportant à des résultats contrôlables (les six faces du cube). Ils représentent des instruments du calcul de ce qui se passe et de ce qui n’est pas entièrement maîtrisable. Emportés par la force attractive du trou noir, les dés tombent dans une fissure tectonique et ils montrent ainsi le point-limite de la calculabilité scientifique : à l’intérieur de ce gouffre, il manquera un plan d’appui et ils ne pourront plus se stabiliser en une position qui manifeste un résultat. Ces dés sont donc une métonymie de tous les éléments prothétiques de l’être humain qui visent à brider l’indétermination. Le trou noir est au contraire un mouvement chaotique qui ne permet même pas une position d’observation statistique de ses turbulences. Aucune maîtrise de cet espace dévorant n’est possible : toute position des dés ou de l’observateur est provisoire, fuyante. Les faces des dés deviennent de plus en plus indiscernables, plus on descend dans le puits. Leur pluralisation met encore davantage en valeur leur fonctionnement en tant que dispositifs pour construire et édifier des architectures théoriques possibles : leur chute est la débâcle de toute tentative de contrôle.

Il nous semble qu’ici la vue d’artiste vise à exemplifier des conflits de forces et des tensions entre perte d’orientation et recherche de repères qui sont à l’origine de la conception scientifique des trous noirs. On s’aperçoit qu’à travers cette image, Luminet vise à construire une archéologie de l’être concevable même du trou noir ; toutes les références à la littérature et à l’histoire de la culture qu’il établit se justifient à travers cette nécessité de remonter à l’origine même de la référentialisation.

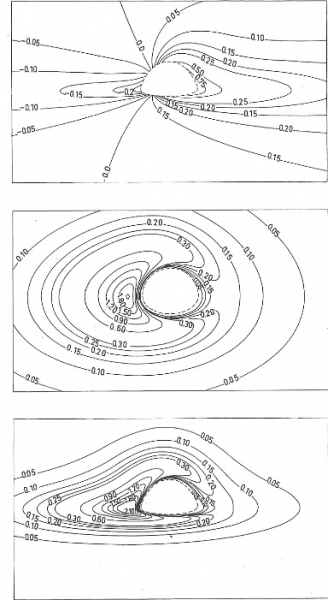

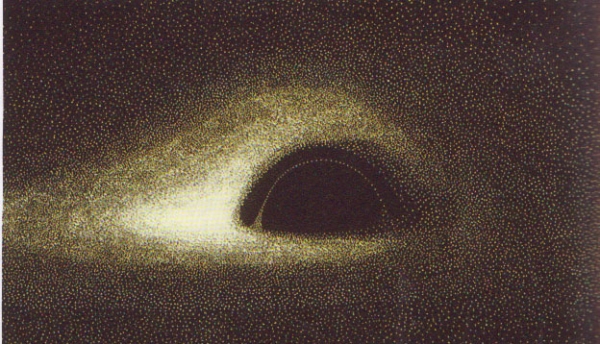

Tout se passe évidemment de manière très différente dans l’article de recherche, « Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion Disk » de 1979, publié sur la revue spécialisée Astronomy and Astrophysics, qui cherche non pas à imager, mais à calculer l’iconographie des trous noirs. La spatialisation des équations mathématiques en une série de visualisations (Figure 2) montre le travail de recherche des liens et des justifications mathématiques entre les nombreuses étapes du processus de visualisation d’un objet qui n’est que théorique, tels les trous noirs. Ici, la référence en question est donnée par la théorie de la relativité générale, et le public visé est la communauté restreinte des collègues spécialisés dans la topologie cosmologique.

Figure 2 : Jean-Pierre Luminet Courbes du disque d’accrétion selon différents points d’observation (Luminet, 1979, p. 234)

On s’aperçoit que la différence entre les deux genres discursifs de la littérature scientifique est déterminante dans le choix des images à montrer au public : dans l’article de recherche, il s’agit de rendre explicites toutes les étapes de la construction théorique et mathématique de l’objet de recherche ; dans l’ouvrage de vulgarisation, en revanche, il ne s’agit plus de rendre explicites les connexions et les liens entre étapes du parcours de référentialisation théorique, mais bien au contraire de justifier en amont l’origine culturelle de cette référentialisation.

La chose bizarre qui résulte de cette comparaison me semble être que c’est paradoxalement l’image artistique qui permet au lecteur de l’ouvrage scientifique de faire un pas en arrière sur les fondements de ces recherches : si dans l’article de recherche, les fondements de la référentialisation concernent la théorie de la relativité générale et les équations qui en découlent, dans l’ouvrage de vulgarisation, les fondements de la référentialisation concernent des configurations sémantiques fondées sur des formes de vie partagées par la culture occidentale. D’une certaine manière, la référentialisation pertinente dans le genre discursif de la vulgarisation ne vient pas après celle des articles de recherche, en guise de simplification, mais elle se pose aux sources de la réflexion scientifique sur la relativité générale et sur les modèles théoriques qui peuvent expliquer des phénomènes difficilement saisissables. Mais ce qui est encore plus intéressant est que l’image d’après Escher, positionnée à la base d’une recherche théorique tentative sur des objets qui sont en train d’être étudiés pour la première fois, veut signifier aussi que l’utilisation d’une image artistique montre le lieu où la démarche scientifique cherche à résoudre ses limites ou ses hésitations, bref lorsque la science accepte ses contradictions sur les fondements de ses recherches et les fait momentanément coexister. C’est le lieu où cette coexistence des contradictions peut devenir une source de réflexion. On pourrait arriver à dire que la vue d’artiste de Luminet exemplifie la difficulté qu’a la recherche scientifique à ne s’appuyer que sur elle-même et sur les règles propres au domaine scientifique.

On s’aperçoit finalement que la problématique de la définition de l’image scientifique engendre précisément la question des genres discursifs de la littérature scientifique : est-ce que les images telle la vue d’artiste d’après Escher contenue dans l’ouvrage de vulgarisation sont scientifiques ? Ou au contraire, seuls les articles de recherche sont-ils à prendre en compte pour comprendre quels sont les fonctionnements des images scientifiques ? Il est difficile d’exclure la vulgarisation car, si on entend par image une configuration qui identifie un objet, il n’y aurait alors presque pas d’images dans les papers de recherche qui sont adressés aux collègues de la même spécialité ; il n’y a souvent que des tableaux de chiffres présentant des séries de résultats de mesure… Les images construites à partir des chromatismes et des textures figées établissant une iconographie sont employées surtout dans les ouvrages de vulgarisation adressés à la communauté scientifique élargie. Peut-on choisir alors la vulgarisation pour la communauté scientifique élargie comme genre textuel de référence pour notre définition, même si souvent les images ici contenues n’affichent pas les paramètres de leur production et reproductibilité ? Autrement dit : même si elles nient la possibilité d’être entendues en tant que lieux d’expérimentation ?

D’ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il peut arriver que les images de vulgarisation soient exactement les mêmes que celles publiées dans les articles destinés aux revues spécialisées. C’est seulement leur positionnement dans la chaîne rhétorique de l’argumentation qui change. C’est le cas de l’image suivante (Figure 3), qui est à la fois le résultat final de l’expérimentation qui résulte de la série de visualisations de calculs (Figure 2) dans l’article spécialisé et une des images de départ pour la construction des simulations d’un voyage à l’intérieur d’un trou noir dans l’ouvrage de vulgarisation.

Figure 3. Jean-Pierre Luminet, Apparence lointaine d’un trou noir sphérique entouré d’un disque d’accrétion. Photographie virtuelle d’un trou noir, calculée en 1978 sur ordinateur (reprise dans Luminet, 2006, p. 284)

Publiée pour la première fois en 1979 dans la dernière page de l’article, « Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion Disk » de 1979, comme résultat final d’une expérimentation diagrammatique, elle est retenue dans l’ouvrage de vulgarisation Le destin de l’Univers : est-ce que cette image, qu’on peut considérer comme l’image résultant d’un travail de calcul des valeurs mathématiques, a le même statut dans l’article de recherche que dans l’article de vulgarisation ?

Dans le cas de l’ouvrage de vulgarisation, sa genèse n’est pas justifiée à travers les multiples passages qui l’ont rendue fabricable, et qui sont visualisés dans la Figure 2. C’est cela qui fait la différence : dès que l’image scientifique est isolée, dès qu’elle est soustraite à la chaîne de transformation de données ‑ ou des valeurs mathématiques ‑ qui l’a produite, son statut bascule ; elle devient forcément une image non-démontable, voire non justifiable par ses paramètres de production. Elle devient une image non-manipulable et son statut bascule vers l’exemplaire unique, vers la non-reproductibilité, vers le statut artistique. Elle se transforme en une image unique et figée comme le sont nécessairement les images artistiques, qui sont des originaux sacralisés. Publiée dans un genre textuel différent de la littérature scientifique, cette image se transforme : de résultat d’une moyenne de valeurs mathématiques, donc d’image manipulable et par conséquent diagrammatique, elle devient une image identifiant un objet. C’est à travers cette stabilisation et ce processus d’arrêt de la manipulation qu’on présente au public un objet qui a parcouru son chemin d’un statut « d’objet de recherche » à un statut d’« objet scientifique ».

On peut donc conclure que, à l’intérieur de la littérature scientifique, les rôles de la même image dépendent aussi des genres discursifs de la publication dans lesquels elle est insérée et de sa position à l’intérieur de l’argumentation ; on a vu que dans l’article de recherche, elle est justifiée par les étapes de sa construction (de la théorie physique aux modèles mathématiques, des équations aux diagrammes) tandis que dans l’ouvrage de vulgarisation, elle se manifeste comme unique et isolée, non supportée par des justifications mathématiques e donc sans « filiation » possible.

2.1. Entre visualisations, image et calculs

En ce qui concerne le domaine de l’astrophysique plus généralement, on s’aperçoit qu’il y a au moins trois sortes de représentations visuelles dans les publications de cette discipline. Des deux premières, nous avons traitées ailleurs de manière plus approfondie (Dondero 2009b) et nous allons donc passer très brièvement sur elles :

-

Le premier type relève des visualisations de données : les mêmes données ‑ qui sont des visualisations de valeurs choisies à partir des tableaux de chiffres obtenues par des mesures ‑ sont visualisées à travers des échelles et des couleurs différentes visant à valoriser des différences de température, de composition chimique, de vitesse, etc. Les visualisations n’instituent pas l’identité de l’objet scientifique à un phénomène, elles n’offrent pas une iconographie stabilisée d’un objet : en revanche, elles rendent pertinents des regroupements des données qui puissent répondre à des questionnements d’une fois à l’autre différents. Chaque visualisation de données répond à une série de questions ; les visualisations peuvent être comprises comme des exécutions des relations entre données récoltées et paramétrages choisis. Les visualisations sont donc des exécutions d’instructions de codages de données et, par conséquent, elles sont reproductibles par n’importe quel scientifique qui dispose des mêmes données, de mêmes paramètres et du même outil de visualisation. Elles se présentent normalement sur un écran d’ordinateur en un rapport paradigmatique les unes avec les autres et elles sont très rarement enchainées comme développement l’une de l’autre : elles construisent une parataxe. D’une certaine manière, elles ne font qu’actualiser des organisations méréologiques de données qui restaient virtuelles dans le tableau de chiffres dont elles émanent. C’est pourquoi nous devons distinguer ces visualisations qui « arrangent » et filtrent des données de manière toujours différente selon le besoin de l’investigation, des images qui par contre identifient un objet et qui l’instituent en une unité où chaque partie a un lien figé avec toutes les autres et avec la totalité constituée. Si les visualisations ne sont que des variantes d’un environnement virtuel composé par des données à façonner selon des exigences diverses, l’image qui identifie un objet institue une nouvelle iconographie.

-

Le deuxième type de représentation visuelle concerne justement les images identifiant un objet qui, à la différence des visualisations, visent la fabrication d’iconographies stabilisées. Ces images qui construisent une iconographie stabilisée d’un objet – lequel devient « objet » précisément grâce à l’image ‑, tendent vers le régime caractérisant les images artistiques où chaque trait est figé à l’intérieur d’une totalité non décomposable. Mais, comme on vient de le dire, le statut d’image identifiant un objet dépend du genre discursif aussi, elle ne l’est pas dans l’absolu. C’est ce qu’on a décrit par rapport à l’image des trous noirs (Figure 3) : cette dernière fonctionne comme une image d’objet si on la considère comme isolée par rapport à la chaîne de transformation qui l’a rendue possible, et insérée dans une publication de vulgarisation, mais elle fonctionne en revanche comme une image-visualisation (des valeurs mathématiques) si on la considère comme résultante d’une chaîne justifiée de calculs dans l’article de recherche. Si le rôle de l’image dans l’article de recherche est de mettre en valeur l’instrument (ou dans notre cas, les valeurs mathématiques) qui l’a produite, dans la vulgarisation par contre, l’image ne montre plus la relation avec son acte de production : en perdant sa justification énonciative, elle se rapproche du rôle des images artistiques, qui ne sont pas censées révéler leurs techniques d’instanciation. Elle devient une image non-scientifique, car elle a figé quelque chose ne permettant plus des manipulations et donc avancées de l’investigation. On pourrait donc affirmer que l’image qui stabilise une iconographie et qui est publiée notamment dans les ouvrages de vulgarisation fonctionne à l’instar des images artistiques, qui sont non-manipulables.

-

Nous identifions un troisième type d’image avec les visualisations mixtes comme celles qu’on a vues dans la figure 2, et qui peuvent être comprises comme des étapes de l’expérimentation qui peuvent aboutir dans la fabrication de l’iconographie des trous noirs (Figure 3). Les représentations visuelles dans la figure 2 engendrent en leur sein un processus d’expérimentation et de manipulation via les multiples spatialisations des valeurs mathématiques. Nous les appelons visualisations mixtes parce qu’elles sont produites par une spatialisation des équations, à savoir par une tentative de donner consistance spatiale à des opérations portant sur une réalité mathématique abstraite. C’est toujours difficile de concevoir que les équations puissent arriver à « énoncer » des représentations visuelles étant donné que la propriété principale de toute image a toujours été d’être le résultat local et figé d’une énonciation technologique. L’image, à cause de son ancrage dans un espace particulier, a toujours été entendue comme quelque chose de localisant et localisé dont il faut s’éloigner si on veut procéder à la généralisation. Ici les choses sont différentes : ce sont les équations qui donnent un ancrage et un statut de nécessité à l’organisation spatiale. C’est l’équation qui densifie l’image, qui l’enracine en une organisation topologique nécessaire. C’est l’équation qui offre les multiples possibles ancrages que l’image d’un objet théorique ne peut pas produire toute seule, mais c’est l’image qui offre aux équations un espace opérable, voire un espace d’expérimentation. La visualisation offre la forme aux valeurs des équations, mais en offre une forme manipulable et déclinable au pluriel. D’une certaine manière on pourrait dire que l’équation détermine et localise la spatialisation en lui offrant les coordonnés de l’opérativité, mais l’image localise elle aussi la généralité de l’équation en lui offrant une spatialisation qui peut éventuellement devenir le lieu d’introduction des lignes auxiliaires ‑ dont parle Peirce ‑ qui peuvent engendrer des nouvelles manières de voir l’objet qui est en train de se constituer. Ces images mixtes montrent le développement d’une manipulation diagrammatique, c’est-à-dire une construction ni totalement singulière et locale, ni totalement générale et globale. Toute diagrammaticité en fait est liée à des propriétés locales de l’espace (position, dimension, orientation) ‑ la visualisation étant enracinée dans un support matériel observable et dans la perception ‑ mais en même temps elle ambitionne de valoir pour plusieurs objets, c’est-à-dire pour les trous noirs en général. Ces images construisent à notre avis un raisonnement diagrammatique parce qu’elles montrent l’opérativité du scientifique sur une topologie donnée et en même temps affichent les résultats des calculs dont l’instance énonciative n’identifie pas une syntaxe figurative localisante une énonciation, mais une généralité. Ce qui différencie ces images des visualisations de type 1, c’est le fait que chaque visualisation mixte construit en son sein plusieurs formes, elle les condense en devenant une synthèse des différentes manières de constituer des organisations différentes des données. Au contraire, chaque visualisation de type 1 ne condense rien, elle ne vaut que comme un élément paradigmatique dans une série d’images construisant une parataxe. De plus, ces dernières sont des visualisations de données, tandis que les visualisations mixtes sont des visualisations d’opérations.

2.2. L’art et les mathématiques dans la représentation de l’Univers

Après cette brève analyse des représentations des trois noirs, on pourrait se demander : est-ce que, alors, l’image artistique n’a rien à faire avec les mathématiques ? Sont-ce les mathématiques, appartenant exclusivement à la construction de l’image scientifique, qui la distinguent de l’image artistique ? Nous allons envisager quelques exemples qui pourraient nous donner quelques ébauches de réponse négative à cette question. Nous essaierons de comprendre comment la topologie de l’image scientifique fonctionne par rapport à d’autres topologies dont le statut n’est pas scientifique, mais artistique : ces exemples rendent difficile une distinction nette entre les types d’espace spécifiques aux statuts artistique et scientifique des images.

- Note de bas de page 18 :

-

Voir à ce propos Basso Fossali & Dondero (2011).

Nous savons bien que les images peuvent assumer, tout au long de leur histoire, des statuts différents ‑ par statut, j’entends la stabilisation institutionnelle des usages d’un texte qu’il soit visuel ou verbal ; il est donc toujours embarrassant d’identifier une fois pour toutes une image comme artistique ou scientifique, publicitaire ou documentaire. L’étude de sa biographie nous montre souvent qu’elle peut être assumée tout au long de son histoire sous différents cadres, à l’intérieur de domaines différents et surtout par les différentes traditions visuelles dans lesquelles elle s’inscrit18.

Comme plusieurs chercheurs l’ont remarqué, il est plus fréquent qu’une image scientifique soit assumée comme œuvre artistique que vice-versa, mais il faut nuancer cette évidence. Précisément en se demandant : est-ce que la signification de l’organisation topologique de l’image dépend de cette question statutaire, une même organisation de l’espace pouvant être assumée par n’importe quel statut ? Est-ce que, vice-versa, le statut dépend de l’organisation spatiale de l’image ?

Dans le cas de l’image scientifique cette organisation en principe devrait être :

-

informative ‑ à savoir une organisation à partir de laquelle on peut obtenir des réponses par rapport à une question ou à un problème donné ;

-

digitalisable – à savoir constituée par des éléments disjoints ;

-

modulable ;

-

sa genèse est censée être reproductible par une communauté de chercheurs.

Toutes ces caractéristiques en principe ne devraient pas être partagées par l’image artistique.

Nous précisons que nous entendons par espace modulable un espace qui peut donner existence à des modules qu’on peut imaginer comme des sous-organisations et de regroupements divers et concurrentiels de données. Il est donc différent de digitalisable, car la propriété d’être digitalisable n’est qu’une qualité nécessaire de la propriété d’être modulable, à savoir ré-organisable à travers plusieurs ordres et faisceaux de critères.

Comme nous l’avons déjà affirmé auparavant, la littérature scientifique accueille en son sein des images qui ne sont pas proprement scientifiques si par image scientifique, on entend qu’elle est caractérisée par les quatre traits spécifiques énumérées toute à l’heure précédemment, et notamment une image dont le parcours de la genèse peut être justifié et reproduit à partir des paramètres expérimentaux ou des modèles mathématiques. Deux autres types d’images sont utilisés dans la littérature scientifique : la première est l’image de statut artistique, image produite par un artiste, qui se situe dans une tradition artistique et qui est utilisée par les scientifiques notamment dans le genre de la vulgarisation savante. La deuxième est la vue d’artiste, produite par des scientifiques, par exemple des astrophysiciens graphistes qui travaillent pour la NASA. Si nous nous sommes consacrée dans les pages précédentes aux vues d’artiste, nous nous consacrerons à présent plus spécifiquement à l’image artistique tout court.

En général, l’image artistique peut être publiée pour signifier le fait que les modèles d’espace expérimentés par les scientifiques peuvent avoir eu comme source d’inspiration une organisation spatiale déjà exploitée par des artistes. Certains scientifiques déclarent cette source. Pensons banalement à la Renaissance où Copernic avait été influencé par les artistes et savants italiens quant à la représentation de l’espace tridimensionnel, qu’il incorporait dans son système astronomique en transformant la fenêtre de Brunelleschi en une fenêtre mouvante (en concevant la terre en mouvement). L’application de la perspective à la vue humaine du ciel lui permit de déterminer la structure du cosmos et les relations parmi ses constituants, ainsi que de calculer la distance entre les étoiles. La perspective est d’ailleurs un système qui permet de construire une commensurabilité entre des objets de taille et de distance divers.

- Note de bas de page 19 :

-

Voir par exemple Luminet (2009).

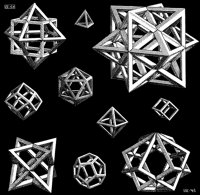

Mais dans les sciences topologiques contemporaines, il y a des cas encore plus intéressants. Par exemple, la cosmologie relativiste moderne a abandonné l’idée que l’espace de l’univers est fait d’astres compréhensibles à travers différents types plus ou moins réguliers de polyèdres (prismes, rhomboïdes, etc.) (Figure 4) pour embrasser l’idée que l’espace en lui-même est polyédrique et que le cosmos en tant que totalité finie possède une structure cristallographique (Figure 5). Ces deux images d’Escher sont utilisées par l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet dans plusieurs de ses écrits19.

Figure 4 : M.C. Escher, Study of Stars, wood engraving, 1948

Figure 5 : M.C. Escher, Symmetry Watercolor 78, watercolor/colored pencil, 7 7/8 x 7 7/8, 1950

- Note de bas de page 20 :

-

Sur la question des 17 pavages du plan voir les démonstrations à cette adresse : http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/pavage_17_types.htm

A travers la production d’Escher, Luminet (2009, p. 11) montre deux conceptions de l’espace de l’univers : de l’image d’un espace habité d’astres qui prennent les formes de dodécaèdres ou d’autres polyèdres, aux images de l’espace dodécaédrique de Poincaré qui est visualisable à travers des topologies construites par des pavages périodiques, produites par des translations en plusieurs directions, mais aussi des rotations, des symétries axiales, des symétries glissées20. Ces deux images exemplifient le passage intervenu dans la théorisation de la topologie cosmologique d’une organisation spatiale de l’espace de l’univers à l’autre, à savoir de la représentation d’un espace rempli des dodécaèdres à la représentation de l’espace en dodécaèdre.

Escher est bien sûr considéré comme un artiste, mais ces images résultent d’expériences de la géométrie hyperbolique et sont devenues des images qui ont posé des problèmes mathématiques et qui ont fait évoluer la réflexion de la géométrie. Voyons comment.

Les modèles d’univers qui sont incarnés par cette deuxième image d’Escher sont appelés wraparound models : ces modèles utilisent des cubes ou des parallélépipèdes pour créer un espace toroïdal, leur propriété principale étant de se fonder sur des symétries. Ces symétries sont réalisées par des groupes d’holonomie selon lesquels les points correspondant à chaque face sont collés entre eux d’une manière telle que l’espace physique résulte d’un processus complexe de repliement sur lui-même. Ces modèles mathématiques changent beaucoup de choses en astronomie : il ne s’agit plus de penser qu’à chaque point de la lumière observable correspond une étoile spécifique, mais de penser que chaque corps céleste est représenté par un certain nombre d’images fantômes ou mirages gravitationnels (ghost images), ce qui veut dire que ce que nous voyons n’est pas le ciel comme il est, mais un croisement et une multiplication d’images de l’univers, à plusieurs distances et points de vue, superposées les unes aux autres (Figure 6).

Figure 6 : Jeff Weeks, Espace dodécaédrique de Poincaré (Luminet, 2009, p. 12)

Cette image illustre l’espace dodécaédrique théorisé par Poincaré, composée par un mathématicien collaborateur de Luminet, Jeff Weeks. Il s’agit d’une vue simulée, depuis l’intérieur de l’espace dodécaédrique, dans une direction arbitraire, calculée par le programme Curved Spaces et montrant des images multiples de la Terre obtenues par mirage topologique. Nous voyons ici les simulacres de la Terre, à des distances différentes des angles des parallélépipèdes. L’effet est comparable mais non identique à ce qu’on pourrait voir de l’intérieur d’un parallélépipède dont les faces internes sont recouvertes de miroirs, où les reflets se croisent et se multiplient. Cette méthode cristallographique a été développée pour visualiser la distribution en 3D de certaines sources de lumière : les corrélations visualisées signalent des répétitions de patterns comme dans les cristaux. Imaginons une source lumineuse à partir de notre position d’observation, immergée dans cette structure : la lumière émise devant nous croise la face du parallélépipède derrière nous et réapparaît dans la face opposée devant nous, et nous pouvons avoir, en regardant devant nous, une vision de ce qui se situe derrière nous. Même chose pour la gauche et la droite, pour le bas et le haut.

Un observateur qui vit dans l’espace dodécaédrique de Poincaré a l’illusion de vivre dans un espace 120 fois plus vaste, fait de dodécaèdres donnant un effet de carrelage. Cet espace tessellé à la manière d’un mosaïque ‑ le terme qui le décrit en anglais est tessellation ‑ résulte des transformations mathématiques qui ont été utilisées pour coller les angles par translation et formant des groupes de symétries.

Un minéralogiste russe Fedorov en 1891 avait démontré que les groupes de symétries qu’il fallait pour carreler régulièrement un plan étaient en nombre de 17, et en 1922 un archéologue, Andreas Speiser, s’aperçut que ces 17 groupes de symétries avaient été découverts empiriquement 400 ans auparavant dans les arts décoratifs des mosaïques de l’Alhambra à Grenade (Figure 7) :

Figure 7 : Particulier des mosaïques de l’Alhambra à Grenade : configuration à “pajarita” (cocotte en papier) dans la partie basse des murs du patio de los Arrayanes.

Les patterns résultaient des combinaisons de symétries simples ou complexes et toutes réductibles aux 17 groupes de symétries mathématiquement identifiés très longtemps après par le minéralogiste russe Fedorov, qui en a donné une description mathématique exhaustive.

En revenant maintenant à l’image d’Escher vue auparavant (Figure 5), on peut affirmer que cette image de statut artistique non seulement hérite son iconographie des groupes des symétries institutionnalisés en mathématiques, qui ont à leur tour recueilli l’héritage d’une expertise due aux arts décoratifs, mais que cette série d’images de pavage d’Escher ouvre elle-même un nouveau champ de la géométrie, appelé ensuite la théorie des groupes de symétries polychromes : les couleurs des patterns n’avaient pas été prises en compte par la théorie des groupes de symétries du minéralogiste russe Fedorov. Après Escher et sa série d’images The Circle Limit (1958), ces patterns colorés ont été étudiés par Donald Coxeter, un de plus important géomètre du XXe siècle.

Par rapport au passage de statut de l’image artistique à celui de l’image scientifique, on peut donc affirmer que ces images d’Escher ont posé des problèmes mathématiques en faisant ainsi évoluer la réflexion de la géométrie : c’est bien la relation entre les couleurs et les symétries qui a ouvert de nouvelles pistes de réflexions, et cela grâce aux expériences d’un artiste.

- Note de bas de page 21 :

-

Voir à ce propos Basso Fossali & Dondero (2011 et en particulier « La photographie scientifique entre trace et mathématisation »).

Grâce à ces exemples, on s’aperçoit qu’un même type d’organisation spatiale peut être le résultat de la visualisation de calculs ou bien le résultat d’une expertise artistique. Ces brèves réflexions sur l’image scientifique et artistique n’ont en fait comme autre but que de montrer que l’espace calculable, mesurable, modulable, mathématisable ou mathématisée, n’identifie pas forcement la spécificité de l’image scientifique ‑ même si, bien sûr, la mathématisation des données, par exemple des données photographiques, peut souvent la caractériser21.

- Note de bas de page 22 :

-

D’ailleurs, on se rappellera de la conception de l’historien et théoricien de l’art Baxandall formulée dans Formes de l’intention (1991) et en particulier dans le § 1 : pour Baxandall, chaque organisation spatiale en art est la tentative de résoudre un problème ressenti dans une époque et dans une communauté données. En adoptant un point de vue téléologique (vs. nomologique) visant la justification des finalités d’une œuvre, le réalisateur d’un tableau est quelqu’un qui est face à un problème dont le produit se pose comme une solution qui est concurrentielle par rapport à d’autres solutions. Pour comprendre un tableau il faudra alors reconstruire le problème spécifique que le peintre visait à résoudre autant que les circonstances spécifiques (formes déjà disponibles, formes conflictuelles par rapport à la période dans laquelle il opérait, etc.) à l’intérieur desquelles il se le posait.

Avec Escher et l’Alhambra de Grenade on a été confronté à un espace repliable sur lui-même, développable à travers des translations selon des procédures figées qui sont génératrices de performances diverses : cet espace peut être exploité par des images de statut artistique et des images de statut mathématique. Chaque performance visuelle peut être utilisée à son tour comme texte d’instruction pour générer d’autres performances caractérisées par le même type de translations et rotations symétriques tant en art qu’en science. On voit bien ici que même l’image artistique peut être produite à travers des procédures d’instructions et devenir elle-même un texte d’instruction. Il apparaît que dans nos exemples, l’image en tant que texte d’instruction et l’image en tant que performance coïncident tant dans l’art d’Escher (qui d’ailleurs a fabriqué des séries d’innombrables images en expérimentant les différents groupes de symétries, comme dans le cas de la série The Circle Limit) que dans les expérimentations mathématiques. Certes, celui-ci ne constitue qu’un cas très particulier dans le domaine de l’art, voire un cas célèbre où la solution spatiale d’une image artistique a été à la fois l’héritier et le précurseur empirique d’études mathématiques, mais tout de même, il donne à voir la difficulté d’établir un partage entre des caractéristiques de l’organisation spatiale pour identifier des fonctionnements spécifiques de l’art et de la science22.

3. Texte verbal vs. représentation visuelle ou mathématisation VS. visualisation ?

Nous voudrions terminer en prenant brièvement en considération la troisième question concernant la frontière entre ce qui relève du textuel et ce qui relève du visuel.

La résistance qu’on éprouve à éliminer cette distinction entre verbal et visuel en sciences du langage cache une distinction plus enracinée encore dans notre culture, celle qui existe entre digital et analogique : dans le cas du verbal, les unités sont censées être facilement identifiables car disjointes, alors que dans le cas des représentations visuelles et notamment de l’image, les traits sont difficilement digitalisables et difficilement identifiables. Cela a entrainé aussi une méfiance envers la possibilité de concevoir une syntaxe de l’image fixe.

Il nous semble que c’est justement cette séparation entre analogique/digital et entre visuel/verbal que la sémiotique greimassienne a essayé de dépasser en montrant que ce n’est pas l’élément isolé ‑ les traits visuels ou les graphèmes ‑qu’il faut prendre en compte lors de l’analyse : la taille pertinente dans les deux cas est suprasegmentale et discursive, l’organisation discursive étant irréductible à l’addition des traits qui la composent.

Nous voudrions porter brièvement l’attention sur une autre distinction qui calque celle entre analogique et digital et qui est transposable à d’autres distinctions plus proches du domaine qui nous intéresse ici : celle entre visualisation et mathématisation, qui nous semble plus appropriée que celle entre visuel et verbal du point de vue d’une heuristique sémiotique. La distinction visuel/verbal est à notre sens moins heuristique, puisqu’elle relève de la substance de l’expression des langages, mais elle n’est pas forcément utile du point de vue de la signification des langages. Mettons donc ces deux distinctions à l’épreuve de ce que nous avons affirmé du diagramme toute à l’heure : à travers la distinction entre visuel et verbal, on ne pourrait pas distinguer le diagramme des graphiques et des schémas ; à travers la distinction entre visualisation et mathématisation on pourrait arriver à comprendre ce qui distingue un diagramme d’un graphique : en fait le graphique n’est pas censée être manipulable et il n’est donc pas un « flat laboratory », comme l’est par contre le diagramme. Mais cette dernière distinction permet surtout d’affirmer que le fonctionnement diagrammatique comprend d’autres configurations imageantes que des simples schémas, à savoir des images comme on l’a vu toute à l’heure avec les visualisations mixtes, qui rendent pertinente la relation entre perception et généralisation, entre enracinement spatial et transposabilité, entre observabilité et imagination. L’image mixte des trous noirs a permis des expériences de la pensée : à travers plusieurs étapes et manipulations on est arrivée à une image calculée qui est une image des trous noirs logiquement possibles. C’est ce processus de pluralisation des possibles, déployés à travers une visualisation manipulable, que nous appelons processus diagrammatique à l’intérieur de l’image scientifique.

- Note de bas de page 23 :

-

On pourrait définir l’image identifiant un objet comme la réponse à la nécessité d’inscrire dans une identité unique et figée les multiples constitutions diagrammatiques. L’image-objet cherche à fixer un centre de gravitation identitaire qu’on appelle objet.

Nous ne voulons pas identifier l’image scientifique prototypique exclusivement à partir de la notion de diagramme ‑ on a vu que les visualisation et les images identifiant un objet jouent un rôle important dans la littérature scientifique, ainsi que certaines vues d’artistes et les images attestées comme artistiques ‑, mais avancer l’idée que, entre les visualisations et l’image-objet23, on a des images mixtes qui, à travers la manipulation réglée, nous permettent d’engendrer des véritables expériences de la pensée qui sont à la source des avancements scientifiques.

Conclusions

Par rapport aux graphiques et aux schémas, le diagramme a des spécificités importantes, car il ne fait plus partie d’un statut textuel ‑ et j’entends ici « textuel » selon la définition de la sémiotique greimassienne, voire en tant que configuration de sens fermé. En fait le diagramme fonctionne comme une icône de relations qui trouve une exemplification dans un scénario qui dépasse les attributions de signification déjà cristallisés.