De la référence à la modélisation : les transformations de l’image scientifique Conclusions

Par-delà la diversité des corpus qu’il a mobilisés, le présent colloque a affiché une remarquable convergence de préoccupations chez les intervenants. Et a donc démontré la pertinence de la thématique : la transformation.

1. Les transformations et l’image scientifique

- Note de bas de page 1 :

-

Lorsqu’il sera ci-après question de référent, celui-ci devra toujours être pris non comme somme inorganisée de faits matériels, qui seraient réputés « réels », mais comme un objet construit, appartenant à une classe car ayant déjà fait l’objet d’une élaboration cognitive. En termes morrissiens, le référent ne saurait donc être un denotatum. Toutefois, nous n’assimilons pas le référent et le designatum de Morris. Ce dernier recouvre en effet deux choses que nous avons distinguées : le référent et le type (Groupe µ, 1992, pp. 130-131).

Pour rappel, la transformation est un modèle rendant compte des relations de motivation existant entre le référent1 et le stimulus (ou manifestation sensorielle de cet autre modèle qu’est le signifiant). L'élaboration du modèle est rendue possible par la commensurabilité entre les deux instances concernées : de bons exemples de transformations sont l’échelle, les projections, ou le filtrage des dominantes chromatiques. L’image scientifique, au sens le plus général du terme, est ainsi la représentation d’un phénomène, à travers une de ses manifestations, sélectionnée et traitée par la transformation. Notons que, dans ce sens général, le concept d’image ne saurait se limiter aux phénomènes visuels : on peut parler d’image électrique, thermique ou magnétique. Mais dans tous les cas, il s’agit bien de souligner une analogie entre un phénomène et un autre, ou, en d’autres termes, de proposer un système où un trait d’une certaine nature se voit systématiquement transformer en un autre trait d’une autre nature.

Il est important de souligner que les opérations de transformation sont symétriques. Autrement dit, elles peuvent être appréhendées dans les deux sens (stimulus ➔ référent et référent ➔ stimulus), selon que l'on envisage la réception du signe iconique ou sa production. Dans ce dernier cas, le plus évident, les règles de transformation sont appliquées pour élaborer un stimulus sur la base de la perception d'un référent (réputé concret et donné, ou préalablement élaboré). Mais dans le premier, elles sont appliquées pour postuler, à partir des caractéristiques perçues du stimulus, l’existence de propriétés attribuables au référent. Cette reconstruction ne se fait pas au hasard : elle est guidée par les données fournies par le type (cfr Klinkenberg, 2000). Autrement dit, l’idée de transformation exclut de la conception de l’icône tout réalisme naïf, puisque l’intervention du type fait voir que tant la réception que la construction de l’icône opèrent sur la base d’un modèle culturel. Je reviendrai à ceci un peu plus loin (3.2.).

C’est sur ce point de la transformation — et sur ce point seul — que la sémiotique des icônes peut opérer sa jonction avec l’histoire de l’art. En effet, si les transformations iconiques se laissent économiquement réduire en familles géométriques, optiques et algébriques (cfr Groupe µ, 1992), on ne peut oublier qu’elles sont aussi, dans les faits, produites par des techniques, historiquement, géographiquement et sociologiquement déterminées (la peinture à l’huile, le tapis de sable, la photographie, la RMN, l’aérographe…) ; et ces déterminations pèsent à la fois sur la production des stimuli et sur l’interprétation à donner aux transformations dont ils sont le produit. C’est donc aussi le concept de transformation — entendue comme relation symétrique — qui permet d’articuler une pragmatique à la sémantique iconique.

Le caractère symétrique de la transformation et sa gestion culturelle par le type revêtent une importance toute particulière dans le cas de l’image scientifique. En effet, par définition, le référent y est non un objet donné et connu, mais un objet à élaborer, de sorte que la transformation est le mode de construction et de signification de l’objet. Comme le souligne Piaget (1967 : 773-774), à l’ère contemporaine, « l’image n’est plus seulement faite de propriétés attribuées à l’objet du monde, mais est le produit d’une démarche visant à donner un statut aux relations à interpréter, et par conséquent à les attribuer à des êtres en action ». Le stimulus est ici non le produit d’un référent supposé, lequel est hors d’atteinte, mais un artefact obtenu par le modèle généralisant de l’information fournie par les observables.

Dans la démarche scientifique, les techniques de transformation sont donc mises en œuvre pour rendre compte, par le biais visuel, d’un aspect d’un phénomène à analyser, ou encore pour mettre au point les procédures nécessaires afin qu’un phénomène postulé puisse se manifester sous ce biais visuel. La nécessité de tenir ces opérations sous contrôle est telle que, dans ce contexte, on mobilise non pas un complexe de transformations, mais une séquence de complexes transformationnels. Les séries de transformations agissent en effet de manière différenciée au long des processus de collecte, d'analyse et d'interprétation des données.

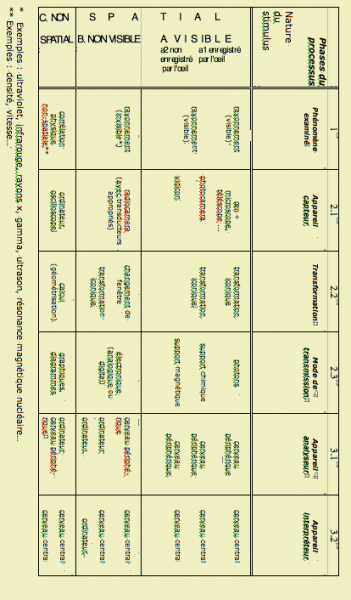

Qu’il me soit permis, pour illustrer cette séquentialité, de rappeler le schéma que le Groupe µ (1996) a jadis proposé pour rendre compte de la production des images scientifiques.

Dans la première colonne (1) du tableau, le mot « phénomène » pourrait être pris dans son sens étymologique de « ce qui apparait aux sens » mais, pour qu’une telle acceptation reste valable dans tous les cas, et pas seulement pour les phénomènes de la rangée A rassemblant les phénomènes spatiaux visibles, il faut ajouter à la définition « ou ce qui peut leur apparaitre moyennant une transformation adéquate » — un changement de fenêtre de longueur d'onde par exemple —. Ceci permet d’y inclure les phénomènes de la rangée B, réputées invisibles (je reviendrai sur ce point lors des prochaines journées de l’ANR, en décembre 2008, qui porteront précisément sur le thème de l’invisibilité). Le premier groupe de phénomènes (rangées A et B) concerne donc des rayonnements disposés en faisceaux spatiaux, tels qu'on puisse obtenir une relation point par point entre le spectacle naturel de départ (une étoile lointaine, un organe interne…) et le stimulus : dans tous ces cas, on part bien d'une distribution spatiale pour aboutir à une autre distribution spatiale. On n'a guère l'habitude de considérer le dernier groupe de phénomènes (rangée C) lorsqu’il est question d’image, encore que Peirce avait déjà étendu la notion d’iconisme à de tels faits. Mais l’application à eux du concept d’image devient de plus en plus importante. Le mathématicien peut établir ses raisonnements dans une langue naturelle, éventuellement formalisée. Toutefois, pour mieux apprécier la portée de ses abstractions, il a recours à une géométrisation, c'est-à-dire à une traduction en graphiques. C'est ainsi que des courbes peuvent être générées et que leurs propriétés apparaissent bien mieux — pour des raisons que j’ai exposées ailleurs (Klinkenberg, 2009) — qu'en considérant simplement l'équation de départ. Mais n'importe quel graphique en plusieurs dimensions permet de grouper des grandeurs non visuelles ni même liées à un quelconque rayonnement : pressions, vitesses, températures, etc. Ici, il n'y a plus de faisceaux spatiaux au départ : seule l'image d'arrivée se présente comme une surface ou un volume. Ce que j’ai dit plus haut du nouveau régime de l’image scientifique doit être à nouveau vigoureusement souligné : le mode de lecture des images du groupe C impose une fois de plus de se débarrasser du réalisme naïf qui peut encore affecter la lecture des images de A et de B. En effet, on ne peut plus, dans leur cas, considérer que le simple fait de voir l'image déployée sur une surface (papier, pellicule, écran, moniteur…) est déjà révélateur de l'existence d'une surface à la source du processus.

Quoi qu’il en soit, le lien entre la notion d’image et le visuel reste étroit. Bien que la notion de transformation soit indifférente au canal choisi — on peut, par exemple, transformer un phénomène thermique en une image sonore, ou un phénomène électrique en une image faisant intervenir des différences de rugosité —, il est de fait que les transformations à aboutissement visuel semblent jouir d’une préférence constante dans nos représentations : faire voir à tout prix semble être une des constantes de la démarche scientifique, mais pas d’elle seule (autre thème qui ne saurait manquer d’être abordé lors des prochaines journées de l’ANR, dont un des sous-titres sera « Exhiber l’invisible »). C’est ce tropisme pour le visuel qui justifie l’expression-fétiche figurant dans le titre de notre projet ANR : « dispositifs de visualisation scientifique ». Pourquoi ce privilège du canal visuel ? Sans doute est-il dû à sa relative puissance, qui lui permet de traiter un grand nombre d’informations dans un laps de temps donné (cfr Groupe µ, 1992), ce qui autorise donc une puissante discrimination des données, et de marier le linéaire et le tabulaire (cfr Klinkenberg, 2009). En tout état de cause, en mettant cette sensorialité en avant, on est renvoyé au corps et à ses déterminations, ce dont nous dissuade habituellement l’idéologie de neutralité qui habite le discours scientifique.

Renvoyé au corps, nous le sommes donc aussi à la variabilité. Et l’on constate que les techniques de transformation ont, en fonction des pratiques sociales, des techniques, de l’idéologie et de l’anthropologie de la vision (et plus largement des sensorialités), connu bien des avatars, qui ne peuvent pas ne pas avoir affecté la conception, le régime pragmatique et la fonction herméneutique de l’image scientifique. Tel est le point de départ de la présente rencontre, et ce qui justifie le jeu de mot que les organisateurs ont osé dans son titre : « Techniques de transformation, transformations des techniques ».

2. Transformation des transformations : trois précisions

Lesdits organisateurs ont cru pouvoir décrire cette histoire des transformations en trois phases. Je cite ici l’appel à communications : « En schématisant fortement, on peut distinguer trois phases dans ce cheminement : une phase iconique, une phase indicielle et une phase symbolique. Avant l’invention de la photographie, régnait le dessin, dont la vertu première était la ressemblance : ressemblance avec ce qui était visible à l’œil nu, ou avec ce que des instruments fonctionnant à une autre échelle (microscope, télescope) rendaient momentanément visible. La photographie a mis l’indicialité au cœur du processus de représentation du visible. Si au début elle se donnait un rôle proche de celui qui était assigné au dessin — représenter de manière fidèle le domaine du visible —, certaines utilisations de l’équipement (par exemple avec la chronophotographie) ont montré qu’elle pouvait enregistrer des phénomènes se produisant en deçà ou au-delà de nos possibilités perceptives. Son rôle s’est donc déplacé : il s’agissait désormais de coupler le caractère contrôlable des données avec la vérifiabilité des résultats. L’ère qui s’est ouverte il y a peu grâce aux techniques de numérisation nous a davantage éloignés de l’idée d’une fidélité de l’image à l’expérience optique. L’image scientifique est désormais censée reconstruire des processus totalement cachés à la perception. Si elle les rend finalement visibles, c’est de manière synthétique, l’imagerie permettant d’opérer des transductions entre des données provenant d’instruments de captation très divers. Toutes ces évolutions techniques ont visé un affinement du rapport entre fidélité aux processus à détecter et codage allographique (N. Goodman) des données : si avec le dessin c’était surtout l’expertise du producteur d’images qui était en jeu, et si, avec la photo, ce dernier se fiait au caractère apparemment mécanique de la transformation, aujourd’hui, avec l’imagerie, la densité de l’enchaînement des transformations a renforcé le caractère vérifiable et transmissible des résultats. Certes, l’indicialité — en tant que garantie de la relation entre le processus détecté et l’image produite — a toujours joué un rôle majeur dans les trois cas. Mais il s’agit d’indicialités de types différents : dans le cas du dessin, elle est suspendue à l’expertise manuelle et visuelle du producteur ; dans le cas de la photo, elle se fonde sur le procès physico-chimique de l’empreinte (affecté, il est vrai, par les réglages de l’appareil) ; dans l’imagerie, enfin, la garantie qu’elle apporte est obtenue par la transduction des données à travers un nombre important d’instruments se contrôlant mutuellement pour déboucher sur une commensurabilité finale ».

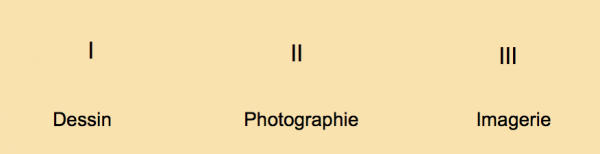

En simplifiant encore ce qui est déjà donné comme schématique, on peut résumer cette évolution de la manière suivante :

Tableau n° 2

Au nombre des résultats que le présent colloque a permis d’engranger, on rangera les corrections qu’il a permis d’apporter à ce schéma. Ces corrections s’établissent sur trois points majeurs.

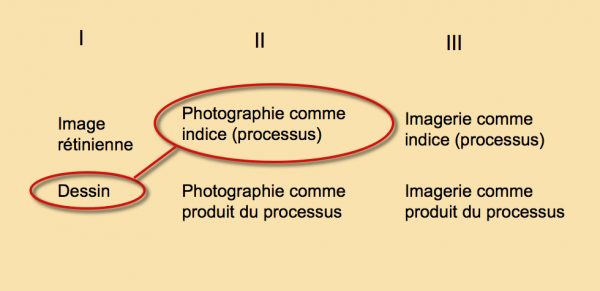

2.1. Le processus et le produit

Il est réducteur de placer face à face le dessin (la gravure, l’aquarelle…) en position 1 et la photographie en position II. Si nous avons pu le faire, c’est parce que nous avons comparé, et donc confondu, des aspects différents du processus à l’œuvre dans la transformation. En amont du dessin — qui, en tant que stimulus (au sens sémiotique du terme) est un des termes de la relation de transformation —, il y en effet l’œil ; ou plus exactement l’image rétinienne, qui en est le corrélat. Si on se place dans une perspective génétique — si le mot « transformation » ne renvoie plus seulement à une corrélation mais à une production —, on considérera le dessin non plus comme un simple fonctif, mais comme l’aboutissement d’une démarche permettant de remonter à cette image rétinienne ; et cette dernière est bien le processus référentiel à mettre en évidence. On voit donc que le dessin est ici un produit. Ceci précisé, passer à la colonne II nous amène à tenir compte du fait que la photographie est un objet complexe (ce qu’on sait largement depuis les travaux de Philippe Dubois, 1983, lorsqu’il a relayé une intuition de Peirce, ou de Maria Giulia Dondero, 2009). On peut en effet la prendre à la fois comme indice — et elle renvoie alors par définition à un processus — et comme produit de ce processus. Dans sa fonction indicielle, elle est donc à mettre en regard de l’image rétinienne de la colonne I, et en tant que produit elle figurera face au dessin de la même colonne. C’est ici que la distinction faite par Jean-François Bordron entre information et signification (parallèle à l’opposition entre sensation et perception) prend tout son sens. Prendre la notion de transformation au sérieux nous oblige donc à dédoubler les lignes du tableau n° 2, pour y distinguer référent et stimulus. Ce dédoublement devra donc fatalement affecter la colonne III, où l’on trouvera donc non la seule imagerie, mais bien l’imagerie comme indice (processus) et l’imagerie comme produit du processus. Toutes ces corrections nous donnent le tableau n° 3.

- Note de bas de page 2 :

-

Règle qui débouche sur un constat qui aura un gout de paradoxe aux yeux de certains : c’est au moment historique où l’on tente le plus d’échapper aux aléas de la perception qu’on souligne le mieux le caractère inévitable de ces aléas.

La portée de ce dernier est de souligner la présence constante du facteur humain dans le mécanisme de transformation. Aucune technique n’est à l’abri des artefacts : l’image — même la photographie — porte toujours la trace d’un faire, et d’un savoir-faire, en dépit de ce que nous disent les idéologies objectivantes2. Ce qui se modifie au cours du temps, ce sont les protocoles qui assurent le contrôle du rapport entre le stimulus et le référent. C’est donc moins les transformations des techniques en tant que telles qu’il faut étudier (indépendamment de son intérêt dans le cadre d’une histoire des techniques) que les transformations de la gestion du rapport.

Tableau n° 3

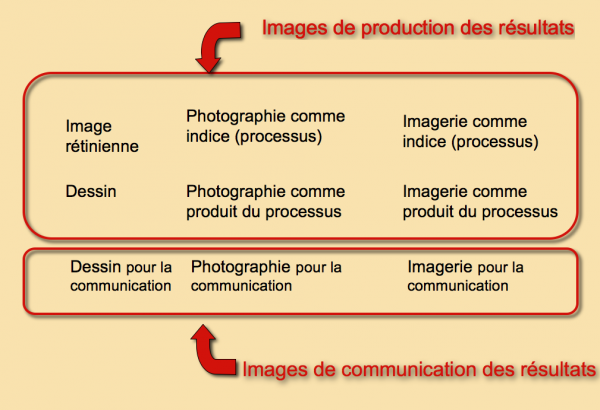

2.2. Images de captation et images de communication

Le présent colloque a également permis d’enregistrer des avancées qui mènent à corriger l’appel à communications sur un second point.

- Note de bas de page 3 :

-

La rhétorique du visuel, en tant que stratégie de communication et d’argumentation, sera le thème du IXe congrès de l’Association internationale de sémiotique visuelle, qui se tiendra à Venise en avril 2010, mais aussi celui des journées de l’ANR qui viendront se greffer sur ce congrès et appliqueront la thématique à l’image scientifique.

Tous les participants se sont en effet accordés à distinguer deux choses très dissemblables en droit : les images faisant partie de la production de résultats de l’enquête et les images faisant partie de la communication de résultats. D’un côté l’« image-source » de Catherine Allamel : image de détection, de captation, d’observation (ce sont celles qui figurent dans le tableau n° 1) ; de l’autre l’image de communication, d’exposition, de persuasion. Bien que parfois difficiles à distinguer dans les faits (telle photo de nébuleuse dans telle revue est-elle est image-source ou une image d’exposition ?), ces deux types d’image répondent à des régimes sémiotiques bien différents. Les premières assument pleinement leur double fonction iconique et indicielle, les secondes sont au service d’autres exigences, comme la lisibilité ou la persuasion. Elles font donc résolument partie d’une rhétorique de l’image — au sens non pas figural mais argumentatif du terme —, rhétorique qui est encore largement dans les limbes3. Si les deux types d’images concourent à la modélisation des phénomènes à connaitre, les premières voient cette modélisation du côté des hypothèses, les secondes du côté de l’explication. Le tableau n° 3 doit donc encore être complété de la manière suivante :

Tableau n° 4

Que ces deux types d’images soient difficiles à distinguer dans les faits ne tient pas à l’impuissance des fabricants ou à celle des lecteurs d’images : cette indécidabilité est essentielle, due qu’elle est à l’impossibilité de maitriser la relation iconique ou indicielle. Puisque le référent scientifique est par définition hors d’atteinte, il est toujours hypothétique d’attribuer tel trait du stimulus à ce référent, à l’appareillage mis en œuvre ou à la rhétorique d’exposition. Je reviendrai à ceci en 3.2.

Il n’en reste pas moins que la distinction, dont l’importance est capitale, doit inspirer toute étude de la variation des techniques. La question qui s’y pose constamment est en effet : ces variations sont-elles au service de la mutation des procédures herméneutiques ou servent-elles à moduler les stratégies rhétoriques ?

La visualisation est donc un phénomène complexe dont la place dans le processus général de démonstration peut varier. Á tels moments, comme l’a montré Francis Édeline, l’image vise à établir de simples analogies, qui ont comme telles une valeur de démonstration ; à d’autres moments, elle vise à l’analyse, qui seule sera porteuse de cette valeur.

Tout ceci mène à ménager une place importante à l’ultime transformation catasémiotique qu’est le texte interprétatif, en tant qu’il est communiqué sous une forme fatalement rhétorique. La dernière phase de la production de l’image scientifique, écrivait le Groupe µ en 1996, « est celle de l'intervention du sujet scientifique. Cette intervention présente (plusieurs) aspects. De première part, elle consiste en une réception du signal produit par l'appareillage lors de la phase deux (input); de l'autre elle comporte l'émission d'un second message, qui est la communication d'une interprétation (output). On note en effet que l'élaboration d'une interprétation scientifique est toujours destinée à une communauté de récepteurs. On l'oublie trop facilement, sous l'influence de l'idéologie de neutralité que dégage souvent le discours de la science. En fait, il y a aussi des effets illocutoires et perlocutoires du discours scientifique (…) Entre ces deux processus — réception du signal et émission de l'interprétation — se situe donc une nouvelle transformation, d’une nature distincte : l'élaboration de l'interprétation proprement dite. Il s’agit en effet d’intégrer le sens de ce qui a été obtenu à un système de savoir, au besoin en réorganisant celui-ci pour obtenir le consensus. Système de savoir qui est aussi un système de croyance, puisqu’il est susceptible de déterminer les observations postérieures. La quête du consensus — qui ne peut s’obtenir que grâce à une rhétorique — est d’autant plus nécessaire que la perception directe des phénomènes, susceptible de fournir le substrat d’un consensus, s’est évanouie au cours des transformations successives ». Au cours de cette phase, une série de mécanismes idéologiques joue à plein. La description classique de l’activité scientifique tend notamment à mettre le sujet entre parenthèses. Cette forclusion est une véritable loi : on l’observe autant dans la stylistique des démonstrations (par exemple le fameux « nous » de modestie) que dans les modalités de diffusion des interprétations scientifiques, pourtant toujours destinées à une communauté de récepteurs. Enfin, la description classique, misant sur l’unanimisme et l’irénisme de la communauté scientifique (et faisant avec celle-ci ce que la linguistique a souvent fait avec le concept de « communauté linguistique » : une machine à gommer les différences), met de côté la passion, l’ambition, le désir de légitimation, la soif de pouvoir, la lutte pour le mérite de la découverte, bref, tous les facteurs affectifs et sociaux. Toutes choses qui ont mené les plus grands — de Ptolémée et Galilée à Millikan et Burt, en passant par Newton, Bernouilli, Dalton et Mendel — à gauchir leurs résultats. Comme s’il n’y avait pas de comptabilisation des citations, de course à la publication, de lutte pour l’obtention des subventions de recherche, de dynamique éristique dans l’organisation des programmes de congrès et colloques, bref, comme si tout ce que David Lodge décrit dans Un tout petit monde n’existait pas.

2.3. Discours de l’image et discours de la science

Une troisième préoccupation a marqué la rencontre et est venue également amender le caractère réducteur de l’appel à communications : celle de la pluricodie.

- Note de bas de page 4 :

-

L’appellation de « sémiotique syncrétique », pour désigner toute famille d’énoncés considérée comme sociologiquement homogène par une culture donnée, mais dans laquelle on peut isoler plusieurs sous-énoncés relevant chacun d’un code différent, est doublement critiquable. D’abord parce que ce ne sont pas les sémiotiques elles-mêmes qui sont syncrétiques (elles sont par définition homogènes), mais les énoncés observés. Il est donc préférable de parler de « discours syncrétique ». Ensuite, le mot syncrétique renvoie généralement à une combinaison d’éléments peu cohérente. On parlera donc de discours pluricode.

Si l’image est l’objet de tous nos soins, il est constamment apparu que les discours qu’elle tient— variés, comme je viens de le rappeler — sont toujours indissociables d’autres discours, sur quoi pèsent des contraintes que l’analyse des transformations est impuissante à mettre en lumière si on ne la dote pas d’une dimension pragmatique. Ce que Jean-François Bordron a affirmé énergiquement : « Il n’y a pas d’image scientifique, mais un usage scientifique de l’image » ; point auquel je reviens ci-après (3.1). Même si l’on se distancie de l’insoutenable logocentrisme de Barthes, pour qui tout le sens du visuel réside dans ce qu’on peut en dire verbalement (ce qui aboutit à subordonner tout le sémiotique au linguistique, voire à l’y résorber), l’image est d’un accès malaisé — ce que Sylvène Renoud a bien mis en évidence —, et est fréquemment indissociable de récits et d’énoncés argumentatifs. Il importe donc d’étudier cette dialectique, et d’élaborer la « grammaire des cheminements », à l’œuvre dans les énoncés logo-éidétiques scientifiques, grammaire qui ne peut se réduire au simple constat d’un « syncrétisme »4. Si cette articulation n’est pas fréquemment mise en lumière, peut-être est-ce à cause de l’idéologie du regard, qui, contre toute évidence, semble dispenser l’image de toute démonstration : voir, c’est croire. Nous rencontrons donc une fois de plus la forclusion du sujet scientifique, sur laquelle je viens de m’étendre.

- Note de bas de page 5 :

-

Pour une esquisse de grammaire générale de la relation texte-image, voir Klinkenberg 2008.

- Note de bas de page 6 :

-

Objet du programme du Fonds de la Recherche Fondamentale Collective en cours à l’Université de Liège : « Études sémiotiques des relations entre textes, images et graphiques dans les discours scientifiques ».

En conséquence, on ne peut étudier la transformation des techniques en l’isolant de ses contextes. Ce qui doit être étudié, c’est l’évolution des dispositifs iconico-textuels, dont les techniques de transformations ne constituent qu’un aspect. Ces dispositifs doivent être décrits dans leurs formes morphologiques et syntaxiques, dans leurs valeurs sémantiques et dans leurs usages pragmatiques5. Plusieurs des communications entendues lors du colloque — par exemple celles d’Andrea Catellani ou de Sylvène Renoud — ont exploré des facettes de ces dispositifs, qui n’ont guère, jusqu’à présent, fait l’objet que de conceptualisations ad hoc6.

3. Usages d’une image nécessairement mixte

3.1. Des genres aux objectifs : pragmatique de l’image scientifique

D’autres constantes encore ont vertébré ces journées.

La plus importante d’entre elles est sans doute la préoccupation des usages pragmatiques de l’image, qu’on a retrouvée dans les exposés de M. G. Dondero, de S. Renoud, de J.-F. Bordron, de A. Mattozzi ou de C. Allamel (laquelle a insisté sur la téléologie du discours de l’image scientifique)…

Nous sommes donc une fois de plus renvoyés aux usages scientifiques de l’image, qui doivent être appréhendés dans le cadre des usages scientifiques généraux. Or ces usages sont stratifiés, socialement et historiquement : la connaissance n’est pas un idéal monolithique, mais a des aspects contractuels. L’usage des transformations varie donc en fonction des objectifs poursuivis et en fonction des genres discursifs.

On a vu de beaux exemples de l’impact des objectifs en architecture, avec Stéphanie Requier, mais le constat est généralisable, et plus d’une communication a permis de le dresser. Si la fonction de la photographie a souvent été de témoigner, la chose déjà vraie des images scientifiques avant elle : en anatomie ou dans les sciences naturelles, elles avaient valeur d’attestation. Prouver, démontrer, mais aussi, corollairement, produire de la confiance, et pourquoi pas de l’admiration voire de la séduction… Une fois de plus, le rhétorique n’est pas loin.

Quant à la question des genres, elle a aussi été bien présente au cours de la rencontre liégeoise. Il suffira de se rappeler que le travail de production d’images scientifique a longtemps conservé des relations étroites avec les pratiques artistiques : on en a vu de nombreux exemples (par exemple chez Rafael Mandressi, qui a bien souligné le lien entre la sculpture classique et l’image anatomique). Le rapport semble s’est distendu de nos jours, mais il n’a pas disparu, comme le suggèrent les exemples montrés par Yael Nazé. Signe des temps, il s’est fréquemment inversé : c’est dorénavant le discours scientifique qui inspire les plasticiens. De toute manière, l’image scientifique est elle-même un genre, dont les lois ne peuvent être appréhendées que dans le cadre d’une « culture visuelle » globale (Jan Baetens) et même, au-delà, dans celui d’une histoire des discours sociaux.

3.2. Image et modélisation

La seconde constante de ces journées est à chercher du côté du rôle de sélection et de modélisation que joue l’image.

Toutes les images sélectionnent en effet un phénomène, et ce phénomène est appréhendé à travers une de ses manifestations, à qui l’on attribue la valeur de trait distinctif à forte saillance. Et c’est cette manifestation que la transformation va traiter en en proposant un modèle. Toutes les décisions prises à ces divers moments répondent donc à des aprioris cognitifs.

La conséquence de ces choix est que l’image — et pas seulement la scientifique — est toujours, fatalement, un dispositif mixte. D’un côté, certains points du réseau spatial qu’elle constitue correspondent à des points du réseau du modèle. En termes plus impressionnistes, on dira que l’image « conserve quelque chose du monde » (sur le mode iconique ou indiciel, peu importe) ; et la correspondance en question est réglée par une ou plusieurs transformations. Mais d’un autre côté, l’image n’est pas le monde. Elle présente donc des traits qui ne peuvent être attribués au référent. D’où peuvent bien provenir ces traits ? Ce ne peut être que de l’instance productrice d'image : une instance pouvant être un humain, une machine ou un modèle. Ces éléments sont donc aussi, au sens large, les produits d’une transformation : transformation non plus du référent, mais de cette instance.

L’image scientifique radicalise cette donnée, qui est la condition de toute image et de tout signe, en pointant le plus explicitement possible le lieu où la référence s’articule à la discursivité. Et en tentant de contrôler au mieux — sans que ce contrôle puisse jamais être total — la répartition de ce qui, dans le paquet de traits du stimulus, peut être attribué tantôt au référent tantôt aux instances de production.

- Note de bas de page 7 :

-

Car si l’on déclare impossible toute déclaration sur le « réel », on devrait logiquement poursuivre cette séparation radicale jusqu’au rejet des énonciateurs humains, y compris les auteurs de ladite déclaration, en tant qu’ils font eux aussi partie de ce « réel ».

Cette nécessaire mixité de l’image, qui peut facilement être vécue comme une « impureté », a poussé certains à un anti-réalisme textualiste : c’est le maximalisme latourien, qui veut que tout soit le produit d’énoncés langagiers, position d’un total immanentisme, et qui mène à une aporie7.

3.3. L’image, entre singulier et général

La troisième convergence entre les contributions à ces journées touche à la dialectique du particulier et de l’universel.

Nous sommes ici encore face à un paradoxe : l’indice — l’indicialité étant une des fonctions communément attribuées à l’image scientifique — est toujours particulier, renvoyant à un processus donné. Mais la visée scientifique, dans laquelle l’image prend du service, est universelle. Paradoxe — ou plutôt ambivalence — que les histoires qui nous ont été racontées aux cours de ces deux jours mettent bien en lumière : l’image vaut certes comme spécimen (elle nous montre ce corps-là, cette affection, cet amas d’étoiles) ; mais, grâce au travail de modélisation qui la fonde, elle renvoie aussi à un phénomène général : son type. Autrement dit, elle est à la fois nom propre et nom commun.

Objet prétendant ne venir de nulle part, et traversé par l’histoire et la contingence : misère et grandeur de l’image scientifique.